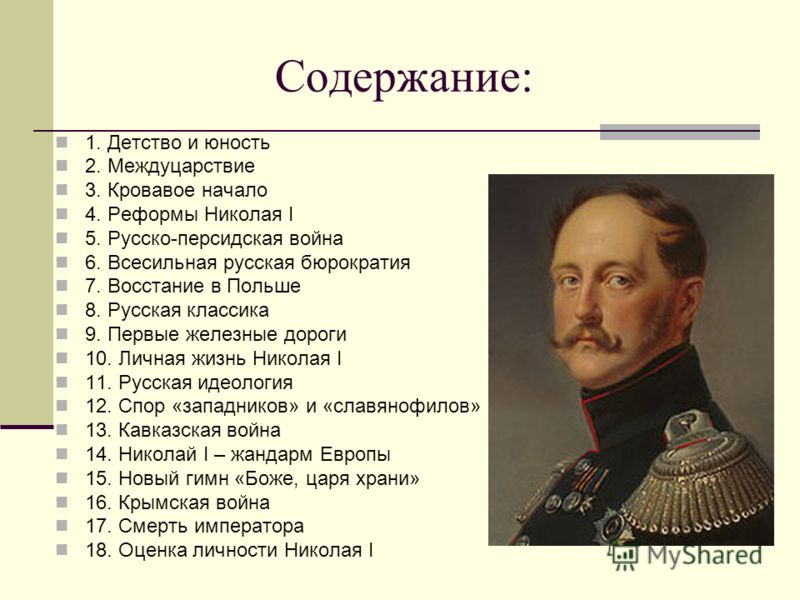

Trojden | Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I: Арсентьев Н. М. — 9 класс

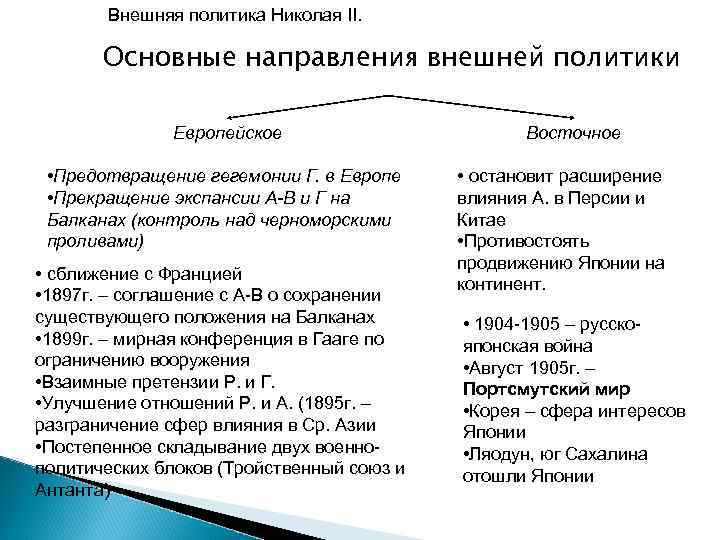

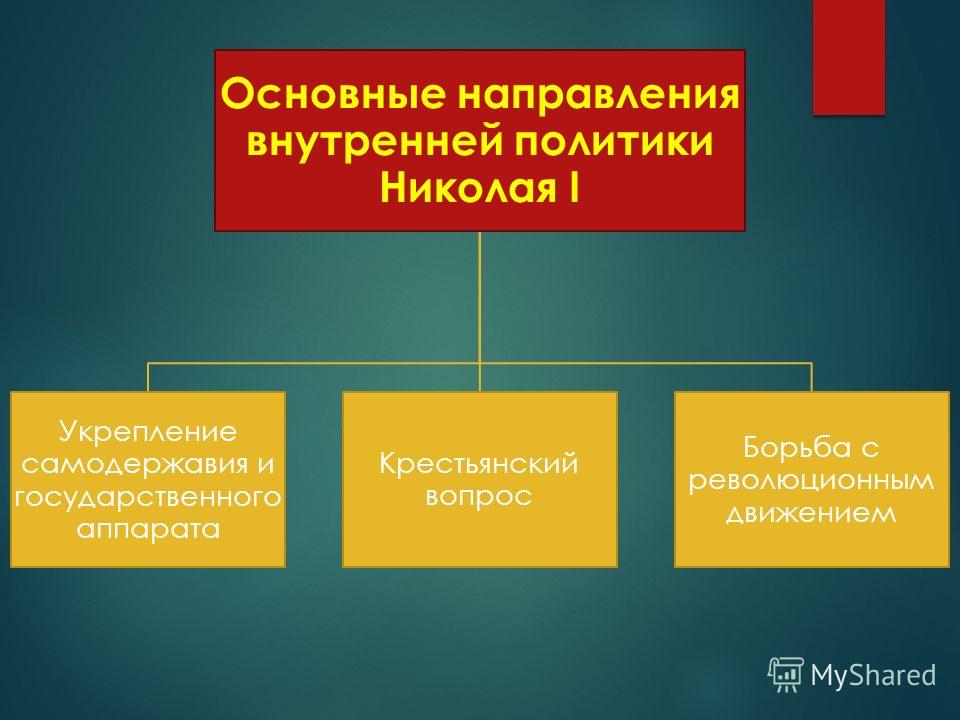

Каковы были главные направления внутренней политики Николая I?

1. Николай I: новый император

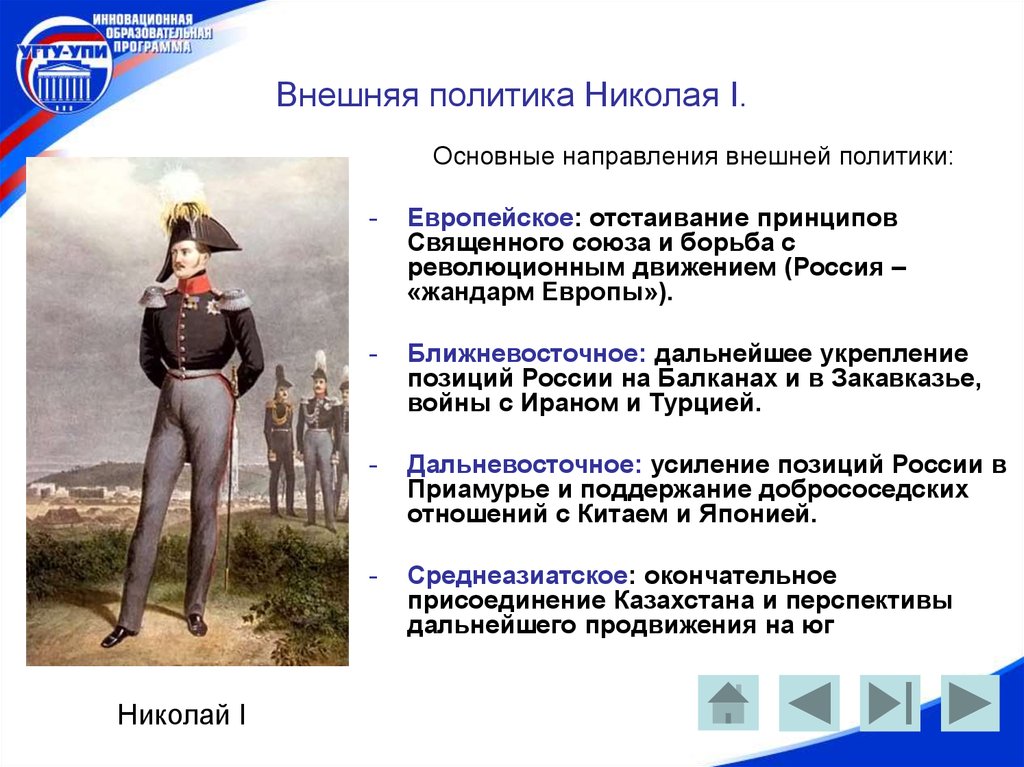

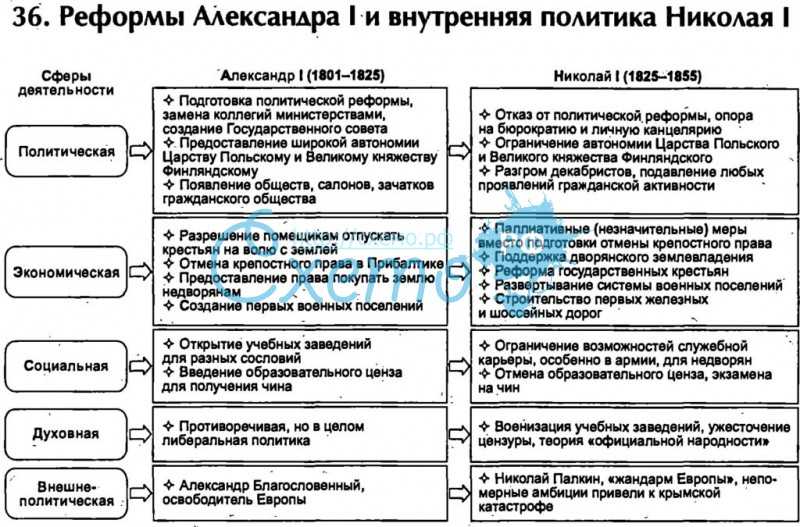

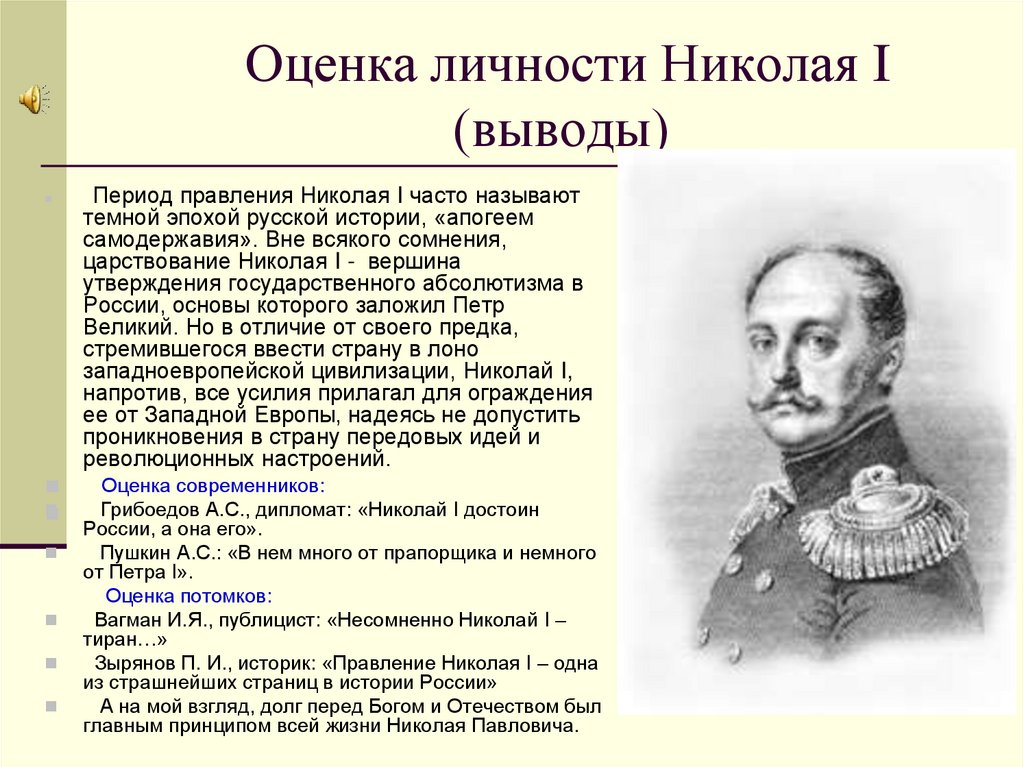

Николай (1796—1855) был третьим сыном Павла I. В роли самодержавного правителя России его никто себе не представлял, так как при двух старших братьях вступление на престол было маловероятным. Николая не готовили к управлению страной. Вместе с братом, императором Александром, Николай въезжал во главе победоносной русской армии в Париж в 1814 г. В 1817 г. он женился на дочери прусского короля Шарлотте, получившей после крещения в православие имя Александры Фёдоровны.

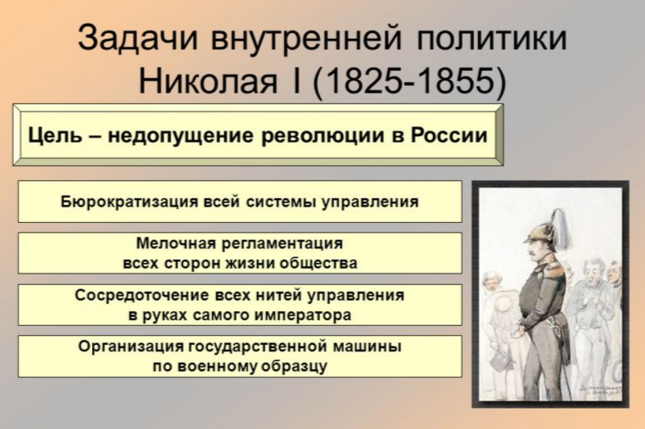

В простых людях и чиновниках Николай больше всего ценил исполнительность, покорность, готовность к подчинению. Прекрасно понимая необходимость и неизбежность реформ, Николай стремился тем не менее в первую очередь обеспечить устойчивость существовавших в стране порядков. Из опасения новых потрясений разработка всех реформаторских планов при нём велась в обстановке ещё большей секретности, чем при Александре I.

Николай I

2. Укрепление государственного аппарата

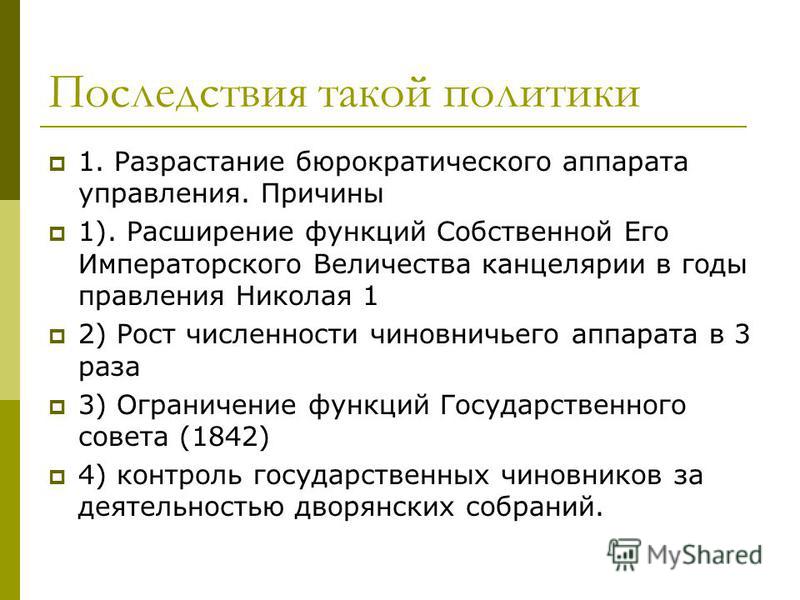

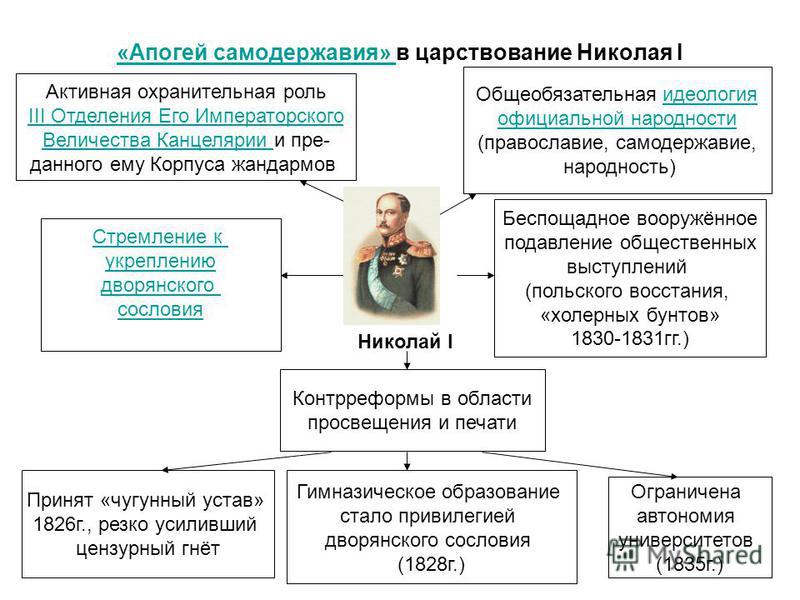

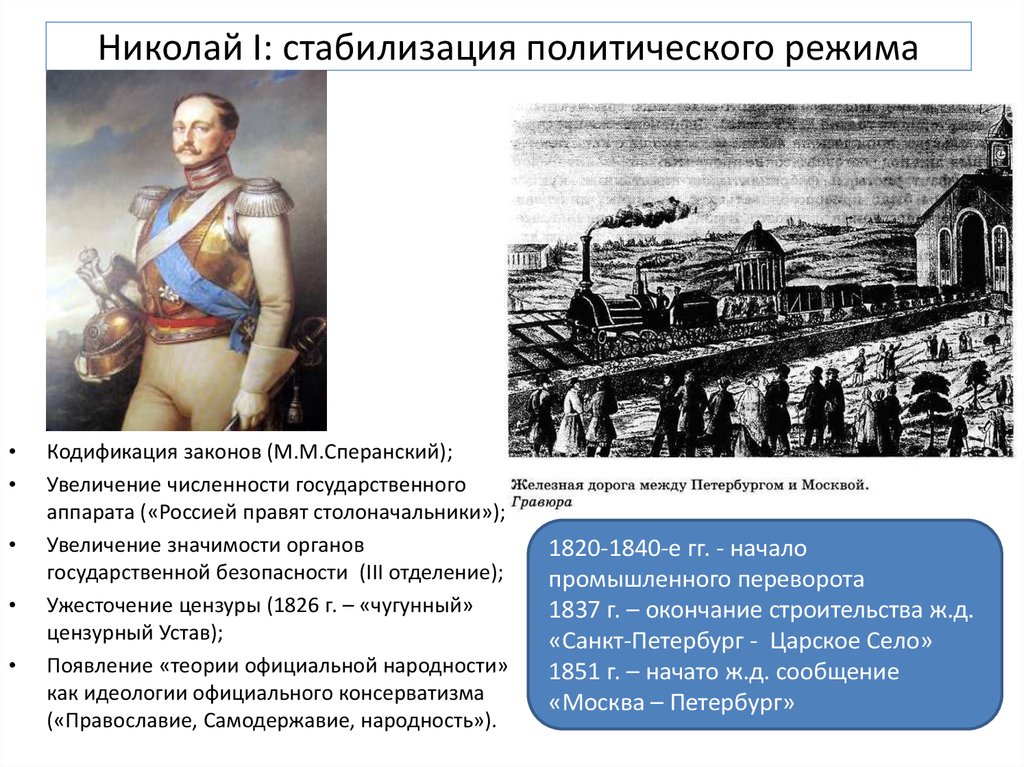

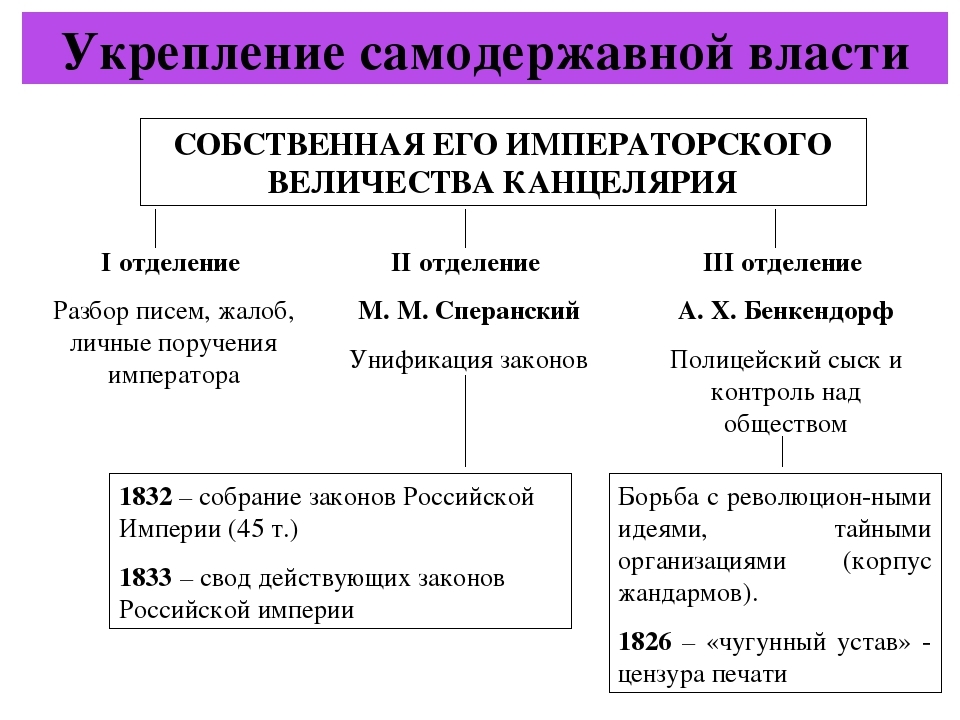

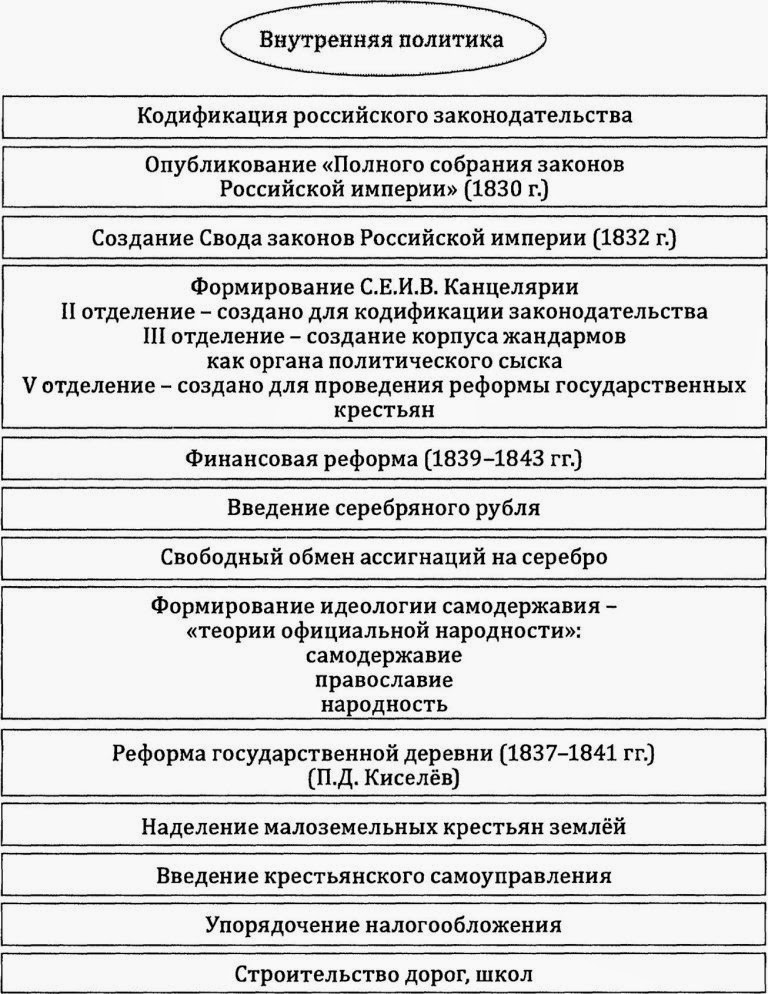

В первые годы правления новый царь стремился поставить под свой контроль все вопросы управления страной, включая самые незначительные. Для этого в 1826 г. был создан особый орган управления — Собственная его императорского величества канцелярия (СЕИВК). Через канцелярию он осуществлял личный контроль над действиями министерств и ведомств. Обширная канцелярия имела несколько отделений, в зависимости от сферы деятельности.

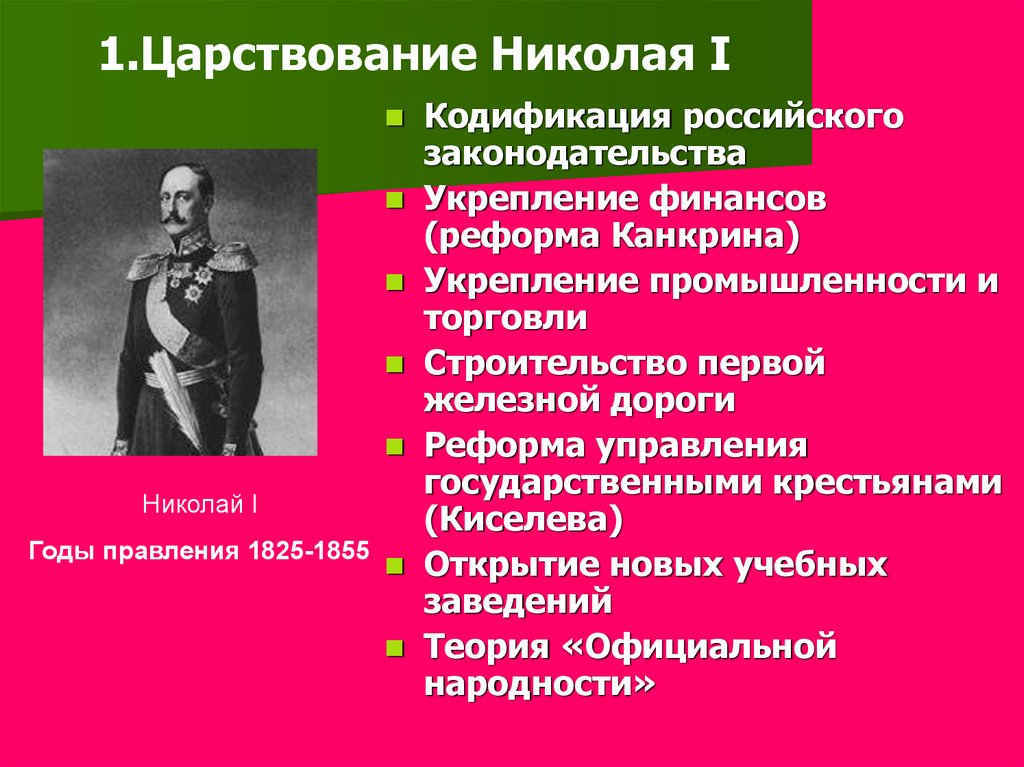

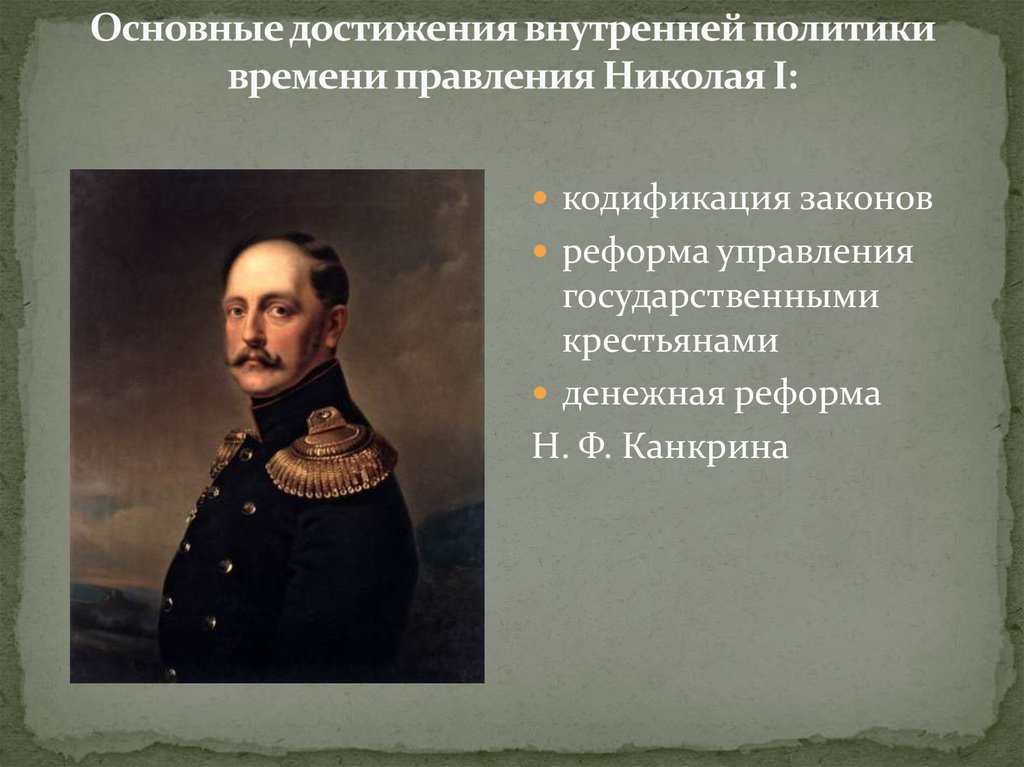

Задачей II отделения канцелярии стало упорядочение законодательства (кодификация законов) и подготовка единого Свода законов. Для этого во главе отделения император поставил возвращённого в 1826 г. из ссылки М. М. Сперанского. Прежде эта работа безуспешно велась в течение десятилетий. Сперанскому удалось выполнить её всего за пять лет. Итогом стало опубликованное в 1830 г. Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и изданный в 1832 г. Свод действующих законов Российской империи.

Вопросы политического сыска и выявления входили в ведение III отделения императорской канцелярии. Благодаря широко развернувшемуся преследованию неблагонадёжных лиц, представлявших угрозу правящему режиму, III отделение приобрело широкую известность.

Органы III отделения были созданы и на местах, они осуществляли контроль за настроениями умов. Для наведения нужного властям порядка в распоряжении шефа III отделения находилась и вооружённая сила корпуса жандармов. Шефом III отделения и корпуса жандармов стал облечённый особым доверием царя генерал А. X. Бенкендорф.

А. X. Бенкендорф

Николай стремился усилить централизацию управления, установить всеобъемлющий контроль над всеми областями развития огромной страны. Было увеличено количество государственных ведомств, расширены штаты чиновников, возникла особая прослойка бюрократии.

Бюрократический контроль осуществлялся и за печатью. Николай I поставил её под жёсткий контроль цензуры. Изданный при его личном участии в 1826 г. цензурный устав был метко назван современниками «чугунным», поскольку вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. И хотя он был немного смягчён два года спустя, уставом 1828 г., общую ситуацию это не изменило.

цензурный устав был метко назван современниками «чугунным», поскольку вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. И хотя он был немного смягчён два года спустя, уставом 1828 г., общую ситуацию это не изменило.

После 1847—1848 гг. под влиянием революций, которые сотрясали Европу, Николай ещё более усилил контроль над обществом, опасаясь проникновения «революционной заразы» и в Россию. Прежде всего это могло происходить через печать и систему просвещения и образования, поэтому в их отношении был издан целый ряд запретительных мер. Период 1847—1855 гг. был назван современниками «мрачным семилетием».

Л. В. Дубельт — шеф корпуса жандармов с 1839 по 1856 г.

3. Укрепление опоры самодержавной власти

Николай I уделял большое внимание задаче укрепления дворянского сословия, традиционно являвшегося основной опорой власти. Его беспокоило, что начавшееся ещё при Александре I разорение части дворянства продолжалось. Он попытался укрепить материальное положение высшего сословия. Для этого в 1845 г. был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления.

Он попытался укрепить материальное положение высшего сословия. Для этого в 1845 г. был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления.

Было также введено ограничение на доступ в дворянское сословие лицам из «податных сословий»: в 1832 г. введены звания почётных граждан и потомственных почётных граждан. Почётные граждане приобретали ряд привилегий: освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. Однако они не имели главной привилегии, свойственной дворянину, — возможности владеть крепостными. По указу 1845 г. потомственное дворянство приобреталось с 5-го класса Табели о рангах, а не с 8-го класса, как ранее.

Как ограничения в наследовании крупных имений, введённые Николаем I, сдерживали процесс обнищания дворянства?

С 1828 г. был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегией только детей дворян и чиновников. Крепостные крестьяне имели возможность обучаться только в приходских училищах с одним классом обучения.

был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегией только детей дворян и чиновников. Крепостные крестьяне имели возможность обучаться только в приходских училищах с одним классом обучения.

4. Попытки решения крестьянского вопроса

Как и его предшественник на императорском троне, Николай не смог обойти вниманием важнейший вопрос — крестьянский. Он решил начать с преобразований, направленных на улучшение положения государственных крестьян. По его поручению реформу управления государственными крестьянами провёл генерал П. Д. Киселёв — член Госсовета и министр государственных имуществ. Главным пунктом преобразований, осуществлённых в 1837—1841 гг., явилось введение крестьянского самоуправления. В деревнях стали создаваться школы и больницы. Там, где земли не хватало, иногда принималось решение о переселении крестьян на свободные земли в другие районы страны, особенно в восточные. Для того чтобы обезопасить крестьян от неурожая, было решено оставить часть земли на «общественную запашку».

Реформа Киселёва не могла вызвать симпатий со стороны помещиков, поскольку слишком усилились различия в положении государственных и крепостных крестьян. Недовольство преобразованиями Киселёва показало Николаю, что хоть крепостное право и является злом, но попытки его немедленного устранения грозят протестом со стороны приверженцев крепостничества.

Тем не менее отдельные шаги в этом направлении он предпринял: была запрещена продажа крепостных за долги; запрещалось также разлучать при продаже членов одной семьи.

В 1842 г. был принят указ об обязанных крестьянах. По нему помещикам предоставлялось право по своему желанию освобождать крестьян, заключая с ними договор о предоставлении им земельных наделов в наследственное владение. За это крестьяне обязаны (отсюда и название указа) были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев. Однако этим своим правом помещики не спешили воспользоваться, поскольку большинство из них противились нововведениям и предпочитали жить по старым порядкам. Из 10 млн крепостных до 1855 г. в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. душ мужского пола.

За это крестьяне обязаны (отсюда и название указа) были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев. Однако этим своим правом помещики не спешили воспользоваться, поскольку большинство из них противились нововведениям и предпочитали жить по старым порядкам. Из 10 млн крепостных до 1855 г. в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. душ мужского пола.

В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги; в 1848 г. им было предоставлено право покупать незаселённые земли и строения.

Ещё одним крупным шагом Николая в отношении крестьян стала инвентарная реформа 1847—1848 гг. Она была проведена только в западных губерниях, где помещиками были в основном поляки-католики, а их крепостными — православные. Здесь были введены инвентарные правила: были строго определены размеры крестьянских наделов и повинности крестьян в пользу помещиков. Это улучшило положение крепостных, дало им чуть большую свободу, ограничило произвол помещиков.

П. Д. Киселёв

Однако, несмотря на все эти нововведения, система крепостного права в России продолжала сохраняться.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

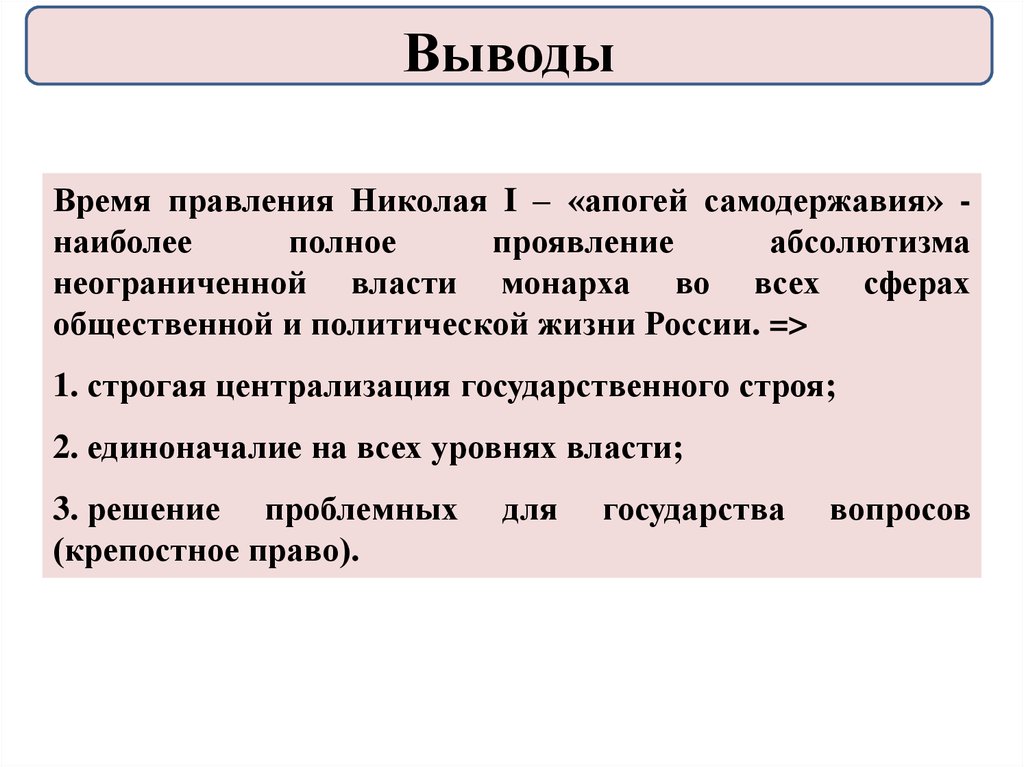

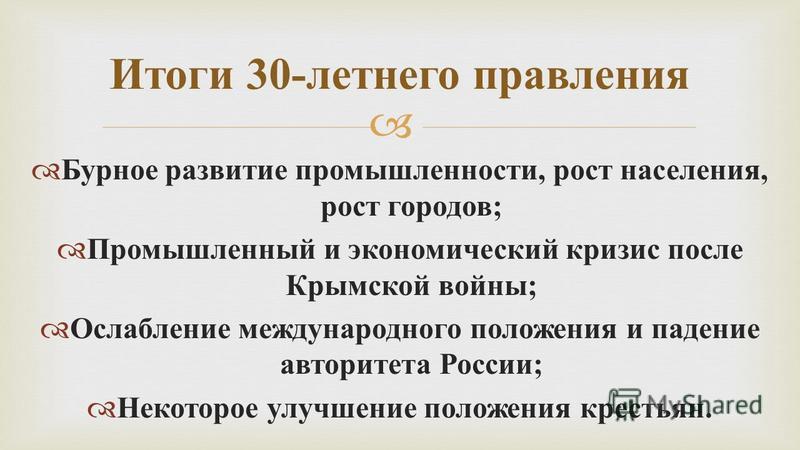

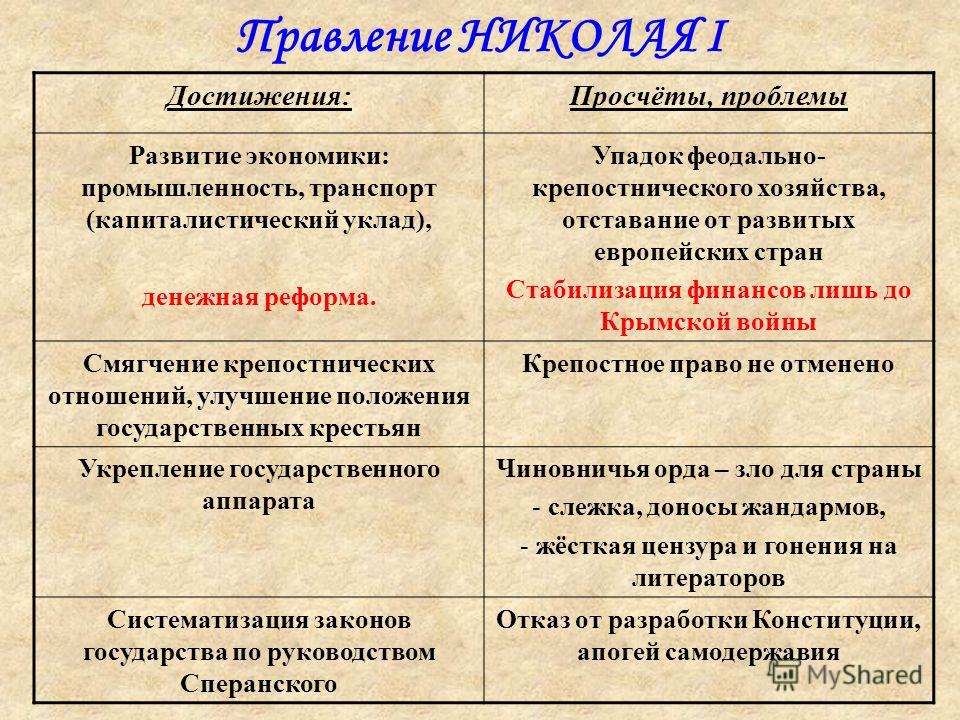

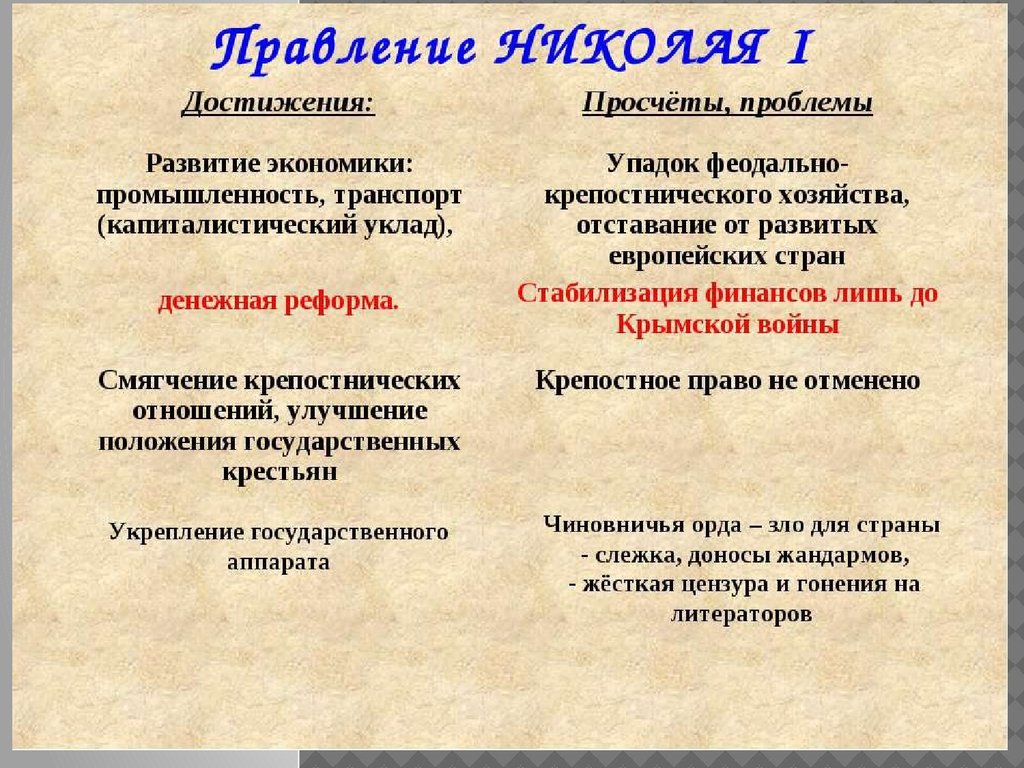

Главным направлением внутренней политики Николая I стало укрепление центральной власти, поддержка дворянства, а также борьба против революционной угрозы.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Какие цели преследовало правительство, создав III отделение императорской канцелярии? 2. Чем занималось II отделение? 3. Объясните, в чём состояла кодификация законов. 4. Почему в правление Николая резко возросла численность чиновников? 5. Какие меры предпринимались с целью контроля за «состоянием умов»? 6. Дайте общую оценку внутренней политики Николая I.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. В связи с чем последние годы правления Николая I называют «мрачным семилетием»? 2. Почему в 1840-е гг. были проведены реформы, касавшиеся государственных крестьян и крестьян, живших на западных окраинах страны, а помещичьих крестьян реформы не затронули? Как это сочеталось с политикой укрепления дворянского сословия? 3.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

6.7. Внутренняя политика Николая I. История России [Учебное пособие]

6.7. Внутренняя политика Николая I

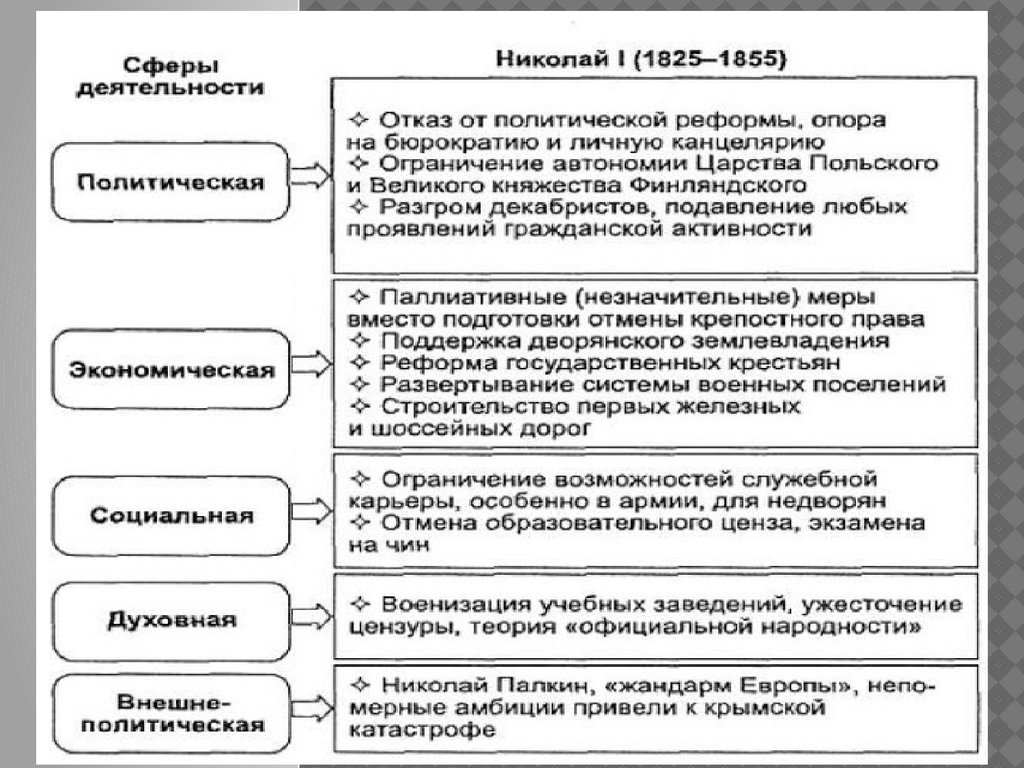

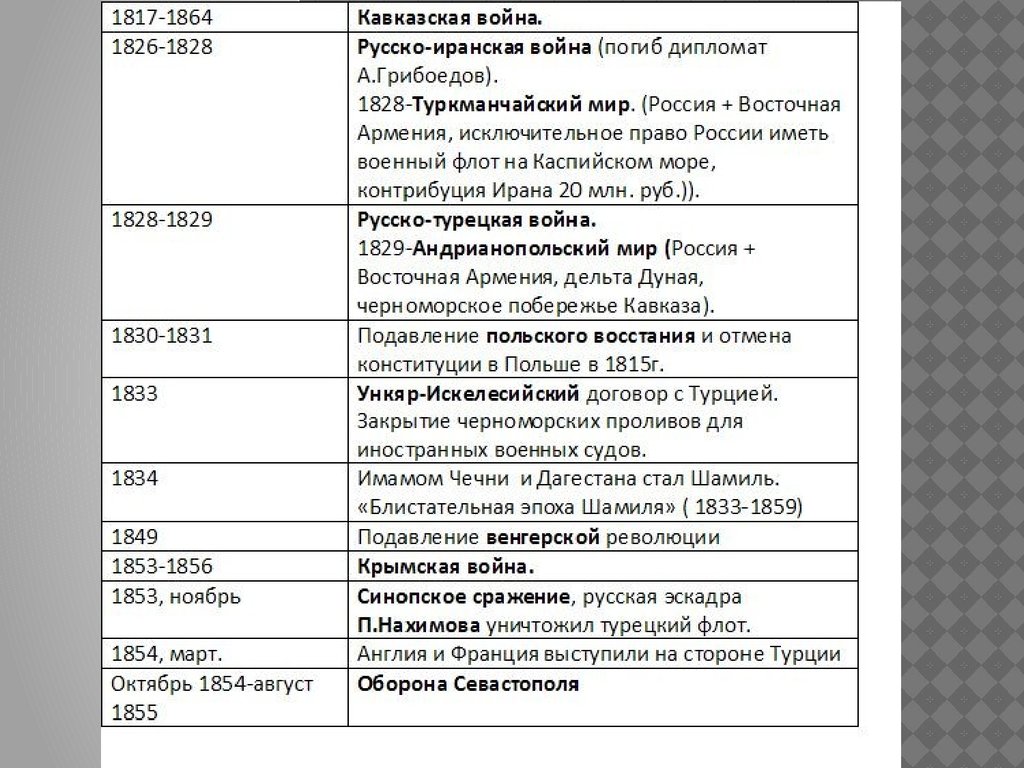

В отличие от Александра I Николай I вступил на престол в неблагоприятных общественных условиях. Междуцарствие было своеобразным кризисом власти, и это заставило Николая I быстро сориентироваться в обстановке и твердой рукой наводить порядок в стране.

Этому способствовали и личные качества императора. Достаточно образованный, волевой, прагматичный, он сразу занял активную позицию в государственных делах. Новый самодержец верно оценил внутриполитическую обстановку в России, которая, несомненно, была причиной выступления декабристов.

Государственная деятельность Николая I, если так можно выразиться, полностью опиралась на принципы дворянского консерватизма. Историк В. О. Ключевский так охарактеризовал политику императора: «ничего не переменять, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости с помощью практического законодательства и все это делать без всякого участия общества».

Николай замкнул на себя решение всех крупных и мелких государственных вопросов, рассматривая свое окружение только как исполнителей. Всей системе управления он стремился придать военную стройность и строгость.

Централизация управления

Главным условием жизнедеятельности государства Николай I считал укрепление самодержавной власти. С этой целью он проводил курс на полицейско-бюрократическую централизацию органов управления. Параллельно уже сложившейся структуре высших органов управления стала развиваться и преобразовываться Собственная его императорского величества канцелярия в составе шести отделений.

Канцелярия была создана в условиях войны 1812 г. Официального статуса как орган управления она не имела. Скорее, это была дань публичной политике Александра; ее образование вызывалось также необходимостью обработки огромного числа прошений, жалоб и других материалов, поступающих на имя царя. Во главе Канцелярии стоял А. А. Аракчеев.

В начале своего царствования Николай I в качестве уступки общественному мнению отстранил Аракчеева, как и некоторых других наиболее одиозных деятелей, от государственных дел, и в 1826 г. бывшая Канцелярия стала I отделением в составе вновь образованной Собственной канцелярии его императорского величества. В 1826 г. были учреждены II отделение, занимавшееся кодификацией законов, и III отделение, которое стало органом политического надзора и сыска в России. Руководителем III отделения стал генерал А. Х. Бенкендорф, шеф корпуса жандармов, созданного в 1827 г.

Обязанности III отделения были чрезвычайно широки: сбор информации о государственных преступниках, настроениях различных слоев населения, наблюдение за неблагонадежными лицами и иностранными подданными в России, контроль за периодической печатью и перлюстрация частной переписки, сбор статистических сведений и надзор за действиями местной администрации.

Кодификация законов

Николай I был принципиально против любой конституции, но активно стремился к упорядочению законодательной базы государства, считая, что главным гарантом законности является самодержец.

Работу по кодификации российских законов возглавил М. М. Сперанский. Свою задачу он видел, во-первых, в публикации всех имеющихся законов, начиная от «Соборного Уложения» Алексея Михайловича 1649 г. до 1825 г.; во-вторых, в составлении Свода действующих законов, систематизированных по областям права и истолкованных соответствующим образом, но без внесения исправлений и дополнений. Заключительным этапом работы должно было стать издание нового «Уложения» – с дополнениями и исправлениями применительно к существующей юридической практике и сообразно потребностям государства.

Всего в течение 1828–1830 гг. было выпущено 45 томов первого Полного собрания законов Российской империи. Одновременно издавалось второе Полное собрание, включавшее законы, принятые в царствование Николая I.

В дальнейшем стали ежегодно выходить тома второго собрания; его публикация продолжалась до 1881 г. (55 томов). Третье Полное собрание законов, состоявшее из 33 томов и охватывавшее законодательный период с 1881 г. по 1913 г., издавалось уже в конце XIX – начале XX в.

Параллельно с Полным собранием законов готовился Свод законов Российской Империи, вобравший в себя действующие законодательные акты и судебные решения, ставшие прецедентами в их применении. При этом все исправления и дополнения делались только с санкции императора. 19 января 1833 г. состоялось обсуждение Свода законов в Государственном совете. Николай I в своей речи на заседании особо подчеркнул выдающуюся роль М. М. Сперанского в кодификации российского законодательства и возложил на него в качестве награды снятую с себя ленту ордена Св. Андрея Первозванного.

Крестьянский вопрос

Кодификация, упорядочив российское законодательство, ни в чем не изменила политическую и сословную сущность государства.

В своей внутренней политике Николай I достаточно ясно сознавал необходимость решения важнейшего социального вопроса – крестьянского. Острота проблемы и ее принципиальное обсуждение привело к организации секретных комитетов и закрытому слушанию дел.

Острота проблемы и ее принципиальное обсуждение привело к организации секретных комитетов и закрытому слушанию дел.

Комитеты наметили лишь политические подходы к решению крестьянского вопроса, которые нашли отражения в ряде законодательных актов (в общей сложности их было издано более 100). Так, законом 1827 г. помещикам запрещалось продавать крестьян без земли или только землю без крестьян. В 1833 г. вышел указ о запрете публичной торговли крепостными; запрещалось расплачиваться ими в счет долгов, переводить крестьян в дворовые, лишая их наделов.

В секретном комитете 1839 г. ведущую роль играл сторонник умеренных реформ министр государственных имуществ П. Д. Киселев. Он считал необходимым регламентировать отношения между крестьянами и помещиками, и тем самым сделать шаг к освобождению крестьян. Итогом работы комитета стало издание в 1842 г. указа «Об обязанных крестьянах». Согласно указу, помещик мог предоставить крестьянину личную свободу и земельный надел, но не в собственность, а лишь в пользование. Крестьянин был обязан нести повинности, по сути дела, те же барщину и оброк, строго фиксированного размера. Никаких норм на этот счет закон не устанавливал – все зависело от воли помещика. Указ об обязанных крестьянах не принес реальных результатов – крестьяне не соглашались на сомнительные условия «воли», не дававшие им ни земли, ни свободы.

Крестьянин был обязан нести повинности, по сути дела, те же барщину и оброк, строго фиксированного размера. Никаких норм на этот счет закон не устанавливал – все зависело от воли помещика. Указ об обязанных крестьянах не принес реальных результатов – крестьяне не соглашались на сомнительные условия «воли», не дававшие им ни земли, ни свободы.

Более решительно правительство действовало в западных губерниях – в Литве, Белоруссии, на Западной Украине. Здесь открыто проводилась политика, направленная на ослабление помещичьей кабалы по отношению к крепостным крестьянам. Во второй половине 40-х гг. в западных губерниях была проведена так называемая инвентарная реформа: составлены описания («инвентари») помещичьих имений, зафиксированы размеры крестьянских наделов, регламентированы повинности (в основном барщинные дни).

Реформа графа П. Д. Киселева

К началу 30-х гг. заметно упали доходы, получаемые казной от хозяйств государственных крестьян. В улучшении их экономического положения правительство Николая I видело ключ к решению проблемы крепостного права. По словам В. О. Ключевского, правительство предпочитало «дать казенным крестьянам такое устройство, которое, подняв их благосостояние, вместе с тем служило бы и образцом для будущего устройства крепостных крестьян».

По словам В. О. Ключевского, правительство предпочитало «дать казенным крестьянам такое устройство, которое, подняв их благосостояние, вместе с тем служило бы и образцом для будущего устройства крепостных крестьян».

В 1835 г. специально для разработки реформы управления государственными крестьянами было образовано V отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Руководителем отделения был назначен граф П. Д. Киселев. После проведенного обследования состояния дел в государственной деревне он представил Николаю I проект основных направлений преобразований, которые были одобрены.

Государственные крестьяне переходили из ведения министерства финансов в ведение вновь учрежденного в 1837 г. министерства государственных имуществ во главе с П. Д. Киселевым. Это министерство должно было проводить политику попечительства в отношении казенных крестьян. Малоземельные крестьяне были наделены землей из государственного резерва, им прирезывались сенокосы и лесные угодья. Более 200 тыс. крестьян были организованно переселены в губернии с плодородными землями.

крестьян были организованно переселены в губернии с плодородными землями.

В крупных селах создавались кассы кредита, и нуждающимся выдавались ссуды на льготных условиях. На случай неурожаев открывались «хлебные магазины». Организовывались школы, сельские больницы, ветеринарные пункты, «образцовые» хозяйства, выпускалась популярная литература, пропагандирующая передовые способы ведения хозяйства. Министерство государственных имуществ имело право покупать за счет казны дворянские имения вместе с крестьянами, которые переходили в разряд государственных.

В 1838 г. был издан Указ «Об управлении государственными имуществами в губерниях». Создавалась многоступенчатая система управления: сельский сход – волость – округ – губерния. Волостной сход составлялся из делегатов от домохозяев и избирал на три года волостное правление («волостной голова» и два заседателя). Несколько волостей составляли округ.

Реформа управления государственными крестьянами и имуществом сохранила общинное землевладение с периодическими переделами земли. Оброк также по-прежнему раскладывался «по душам», но его размеры определялись доходностью крестьянских наделов.

Оброк также по-прежнему раскладывался «по душам», но его размеры определялись доходностью крестьянских наделов.

Таким образом, характер реформы был противоречивым. С одной стороны, она способствовала развитию сельских производительных сил, с другой – усилила податной гнет и чиновничью опеку над крестьянами, что вызывало крестьянские волнения.

Что касается законодательства Николая I по крестьянскому вопросу, то его общая направленность заключалась в постепенном внедрении в общественное сознание взгляда на крепостного крестьянина не только как на собственность частного лица, а прежде всего как на подданного государства, плательщика государственных налогов и повинностей, неразрывно связанного с государственным богатством – землей.

Политика в области образования

В мае 1826 г. был учрежден «Комитет по устройству учебных заведений», в обязанности которого входила выработка новых подходов к организации системы народного образования и составление учебных программ.

В царствование Николая I получил официальное закрепление принцип сословного образования, в виде предписания министру народного просвещения А. С. Шишкову о запрещении принимать в гимназии и университеты крепостных крестьян.

С. Шишкову о запрещении принимать в гимназии и университеты крепостных крестьян.

8 декабря 1828 г. был утвержден новый Устав гимназий, уездных и приходских училищ. В основу образования было положено разделение на сословия: дети из податных сословий могли обучаться один год в приходском училище или два года – в городском; дети купцов и мещан – в трехклассном уездном училище. Гимназии с семилетним сроком обучения предназначались только для детей дворян и чиновников. Выпускники гимназий могли поступать в университеты.

Содержание образования жестко регламентировалось, преемственная связь между ступенями обучения сознательно ликвидировалась. Вводились строгие ограничения к открытию частных школ (многие помещики, избегая конфликта с властями, закрывали даже деревенские школы), но поощрялось открытие «благородных пансионов» – для детей дворян.

Министр народного просвещения граф С. С. Уваров (возглавлял министерство с 1833 по 1849 г.) при вступлении в должность произнес знаменитую фразу, ставшую национальной идеей николаевского царствования: «общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности». При этом в понятие «самодержавие» вкладывалось прежде всего беспрекословное повиновение государственной власти во главе с самодержцем. «Православие» несло народу понятие об общечеловеческих моральных ценностях, поэтому официальная идеология опиралась на него. К тому же православие, подчеркивая национальные русские черты, составляло противовес европейским либеральным взглядам на государство. С этой точки зрения православие было неотделимо от самодержавия. Воспитание в народе безграничной веры в царя подразумевало обеспечение политической поддержки самодержавной власти, сведение к минимуму гражданской активности всех социальных слоев.

При этом в понятие «самодержавие» вкладывалось прежде всего беспрекословное повиновение государственной власти во главе с самодержцем. «Православие» несло народу понятие об общечеловеческих моральных ценностях, поэтому официальная идеология опиралась на него. К тому же православие, подчеркивая национальные русские черты, составляло противовес европейским либеральным взглядам на государство. С этой точки зрения православие было неотделимо от самодержавия. Воспитание в народе безграничной веры в царя подразумевало обеспечение политической поддержки самодержавной власти, сведение к минимуму гражданской активности всех социальных слоев.

Принципы православия и самодержавия были для России вполне традиционными. Третий компонент формулы – «народность» – был направлен против распространения европейских освободительных идей в России и в широком смысле – против западного влияния в целом. Позитивное значение этого идеалистического принципа заключалось в обращении к русским национальным ценностям, изучению русской культуры, развитии идей патриотизма.

В 1833 г. был утвержден государственный гимн России с текстом В. А. Жуковского, начинавшийся словами «Боже, царя храни».

Политическая программа укрепления самодержавной власти сказалась на изменении университетской политики в сторону крайнего консерватизма. 26 июля 1835 г. был издан новый Устав университетов, существенно ограничивший их автономию. Университеты перестали рассматриваться как центры научной жизни, перед ними была поставлена задача готовить чиновников государственной службы, преподавателей гимназий, медиков, юристов. Как учебные заведения они попадали в полную зависимость от попечителя учебного округа и состояли под административным и полицейским контролем. В университеты был ограничен доступ выходцам из низших сословий, увеличены сроки и повышена плата за обучение.

Вместе с тем развитие экономики требовало расширения подготовки квалифицированных специалистов для промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли. Поэтому в царствование Николая I расширяется сеть учреждений высшего специального образования: открылись технологический, строительный, педагогический институты и училища правоведения в Петербурге, Межевой институт в Москве, основана Военно-морская академия.

Ужесточение цензуры

10 июня 1826 г. был издан Устав о цензуре, который современники назвали «чугунным». В структуре министерства народного просвещения учреждался Главный цензурный комитет для координации действий всех остальных органов цензуры.

Перед цензорами всех уровней ставилась задача не допускать в печать произведения, даже косвенным образом критикующие власть и правительство; разного рода сатирические сочинения, которые могли ослабить «почтение к властям» и уж тем более произведения, содержащие любые предположения о необходимости политических преобразований. Таким образом, предполагалось формировать «литературный вкус» читающей публики в соответствии с главной идеологической задачей. Под цензуру подпадала вся литература, поступающая из-за границы. Авторы, сочинения которых не пропустила цензура, попадали под надзор полиции.

Устав о цензуре настолько дискредитировал власть, что через два года Николай I согласился подписать новый устав, смягчавший цензурные требования и, главное, запрещавший цензорам произвольно толковать высказывания сочинителей «в дурную сторону». Вместе с тем цензоры постоянно находились под угрозой наказания за допущенные «оплошности». Во многих случаях, помимо общей цензуры, для выпуска произведения в печать требовалось согласование с Сенатом, различными министерствами и полицией. Таким образом, была создана бюрократическая система препятствий для передовой общественной мысли.

Вместе с тем цензоры постоянно находились под угрозой наказания за допущенные «оплошности». Во многих случаях, помимо общей цензуры, для выпуска произведения в печать требовалось согласование с Сенатом, различными министерствами и полицией. Таким образом, была создана бюрократическая система препятствий для передовой общественной мысли.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

2. Внутренняя политика

2. Внутренняя политика Экономика. Главной задачей внутренней политики СССР в первые послевоенные годы было восстановление экономики. Война причинила колоссальный материальный ущерб. Было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тыс. сел и деревень,

1.

Внутренняя политика

Внутренняя политика1. Внутренняя политика Экономика. С лета 1953 г. руководство СССР взяло курс на реформирование экономики, который благотворно отразился как на темпах развития народного хозяйства, так и на благосостоянии народа. Главная причина успеха реформ, вошедших в историю как

§ 29. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

§ 29. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Экономика страны. Во второй половине XVIII в. в состав Российской империи вошли Правобережная Украина, Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, а также территория между реками Буг и Днестр. За 1745 – 1795 гг. количество жителей страны увеличилось с

6.7. Внутренняя политика Николая I

6.7. Внутренняя политика Николая I В отличие от Александра I Николай I вступил на престол в неблагоприятных общественных условиях. Междуцарствие было своеобразным кризисом власти, и это заставило Николая I быстро сориентироваться в обстановке и твердой рукой наводить

§ 27.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА§ 27. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА Промышленность. Советский народ победоносно завершил Великую Отечественную войну. Перед ним встала сложнейшая задача – восстановление страны. Фашисты превратили в руины 1710 городов, более 70 тыс. сёл и деревень, тысячи заводов, шахт, больниц, школ.

Внутренняя политика Николая I (1825–1855)

Внутренняя политика Николая I (1825–1855) Восстание декабристов оказало большое влияние на правительственную политику. Активная и целеустремленная борьба с любыми проявлениями общественного недовольства стала важнейшей составной частью внутриполитического курса нового

§ 13. Внутренняя политика Николая I (1825–1855)

§ 13. Внутренняя политика Николая I (1825–1855)

Восстание декабристов оказало большое влияние на правительственную политику. Активная и целеустремленная борьба с любыми проявлениями общественного недовольства стала важнейшей составной частью внутриполитического курса

Активная и целеустремленная борьба с любыми проявлениями общественного недовольства стала важнейшей составной частью внутриполитического курса

1. Внутренняя политика

1. Внутренняя политика 1.1. Ход революции Восстание в Петрограде Октябрьская революция 1917 года на своем начальном этапе довольно точно повторила сценарий февральского переворота. От центра к провинциям — таким был ее ход. Отправной точкой революции стал захват

1. Внутренняя политика

1. Внутренняя политика 1.1. Кризис 1921 г Прекращение войны поначалу слабо сказалось на политическом и экономическом курсе правящей партии. Простота и временный эффект военно-коммунистических приемов производства и распределения рождали иллюзии их вечности и

1. Внутренняя политика

1. Внутренняя политика

1.1. План «Барбаросса»

Установление нацистского контроля над Европой в 1938–1940 гг. сделало Советский Союз единственно реальной силой, способной противостоять Германии. 18 декабря 1940 г. Гитлер одобрил военно-оперативный план «Барбаросса». Им

Внутренняя политика

1.1. План «Барбаросса»

Установление нацистского контроля над Европой в 1938–1940 гг. сделало Советский Союз единственно реальной силой, способной противостоять Германии. 18 декабря 1940 г. Гитлер одобрил военно-оперативный план «Барбаросса». Им

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I За время своего правления Николай I создал десять Секретных комитетов, которые предназначались для обсуждения различных реформ. Один из первых таких кабинетов появился 6 декабря 1826 года. Император поставил перед ним задачу «обозреть

Внутренняя политика императора Николая I

Внутренняя политика императора Николая I Часть I При выполнении заданий с выбором ответа (А1-А20) обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе. А1. В каком году для охраны государственной безопасности было образовано III Отделение императорской

Внутренняя политика императора Николая I

Внутренняя политика императора Николая I

3.

3. Внутренняя политика Николая I (1828–1855)

3. Внутренняя политика Николая I (1828–1855)3.3. Внутренняя политика Николая I (1828–1855) В историографии отмечается глубокое влияние, которое оказало движение декабристов на все сферы политики николаевского царствования. Однако существуют различные оценки степени этого влияния. Русская историография (В.О.

6. Внутренняя рецензия для Военного издательства (Юрий Карасев. Всегда в бою. Литературный портрет Николая Грибачева)

6. Внутренняя рецензия для Военного издательства (Юрий Карасев. Всегда в бою. Литературный портрет Николая Грибачева) «Сложные, как говорится, чувства испытывал я при чтении этой рукописи. С одной стороны, я тоже хорошо знаю Николая Грибачева, редактировал его книгу

Как Америка научилась любить (неэффективные) санкции

Если сегодня какая-то политика воплощает в себе глобальный охват американской мощи, то это экономическое оружие санкций. В качестве инструмента принуждения он используется по всему миру против правительств от Северной Кореи до Венесуэлы и от Ирана до Беларуси. Вряд ли сегодня возникнет внешнеполитический кризис, в ходе которого американские политики не прибегают к санкциям. После ухода из Кабула в прошлом году правительство США заморозило более 9 долларов.миллиардов в государственных активах Афганистана, чтобы наказать Талибан. Ранее в этом месяце он ввел санкции против сербского националиста Милорада Додика за дестабилизацию Боснии. Санкции также являются главным инструментом, с помощью которого администрация Байдена и ее европейские союзники в настоящее время пытаются удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

В качестве инструмента принуждения он используется по всему миру против правительств от Северной Кореи до Венесуэлы и от Ирана до Беларуси. Вряд ли сегодня возникнет внешнеполитический кризис, в ходе которого американские политики не прибегают к санкциям. После ухода из Кабула в прошлом году правительство США заморозило более 9 долларов.миллиардов в государственных активах Афганистана, чтобы наказать Талибан. Ранее в этом месяце он ввел санкции против сербского националиста Милорада Додика за дестабилизацию Боснии. Санкции также являются главным инструментом, с помощью которого администрация Байдена и ее европейские союзники в настоящее время пытаются удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Трудно представить нашу нынешнюю мировую политику без использования Америкой таких инструментов принуждения. Однако так было не всегда. В начале 20 века США избегали применения санкций, а европейцы с большим энтузиазмом относились к экономическому оружию. Сегодня все изменилось. Вашингтон свободно использует санкции, в то время как Европа часто неохотно присоединяется к американским эмбарго. Действия Европейского союза по защите торговли с Ираном и сохраняющаяся нерешительность Германии в отношении будущего газопровода «Северный поток — 2» показывают, что за атлантическим альянсом стоит евро-американский раскол из-за санкций.

Вашингтон свободно использует санкции, в то время как Европа часто неохотно присоединяется к американским эмбарго. Действия Европейского союза по защите торговли с Ираном и сохраняющаяся нерешительность Германии в отношении будущего газопровода «Северный поток — 2» показывают, что за атлантическим альянсом стоит евро-американский раскол из-за санкций.

Произошел поразительный исторический переворот: Соединенные Штаты, которые в начале 20-го века больше всего воздерживались от экономических санкций, за последние несколько десятилетий стали их самым активным пользователем. Политики в Вашингтоне сделали это мощное оружие своим и распространили его на новые области. Существенные последствия санкций неоспоримы, равно как и их глубокое влияние на историю международной системы в ХХ веке.

Если сегодня какая-то политика воплощает в себе глобальный охват американской мощи, то это экономическое оружие санкций. В качестве инструмента принуждения он используется по всему миру против правительств от Северной Кореи до Венесуэлы и от Ирана до Беларуси. Вряд ли сегодня возникнет внешнеполитический кризис, в ходе которого американские политики не прибегают к санкциям. После ухода из Кабула в прошлом году правительство США заморозило более 9 долларов.миллиардов в государственных активах Афганистана, чтобы наказать Талибан. Ранее в этом месяце он ввел санкции против сербского националиста Милорада Додика за дестабилизацию Боснии. Санкции также являются главным инструментом, с помощью которого администрация Байдена и ее европейские союзники в настоящее время пытаются удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Вряд ли сегодня возникнет внешнеполитический кризис, в ходе которого американские политики не прибегают к санкциям. После ухода из Кабула в прошлом году правительство США заморозило более 9 долларов.миллиардов в государственных активах Афганистана, чтобы наказать Талибан. Ранее в этом месяце он ввел санкции против сербского националиста Милорада Додика за дестабилизацию Боснии. Санкции также являются главным инструментом, с помощью которого администрация Байдена и ее европейские союзники в настоящее время пытаются удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Эта статья адаптирована из Экономическое оружие: усиление санкций как инструмент современной войны , Николас Малдер, издательство Йельского университета, 448 стр., 32,50 долл. США, январь 2022 г.

Трудно представить нашу нынешнюю мировую политику без использования Америкой таких инструментов принуждения. Однако так было не всегда. В начале 20 века США избегали применения санкций, а европейцы с большим энтузиазмом относились к экономическому оружию. Сегодня все изменилось. Вашингтон свободно использует санкции, в то время как Европа часто неохотно присоединяется к американским эмбарго. Действия Европейского союза по защите торговли с Ираном и сохраняющаяся нерешительность Германии в отношении будущего газопровода «Северный поток — 2» показывают, что за атлантическим альянсом стоит евро-американский раскол из-за санкций.

Однако так было не всегда. В начале 20 века США избегали применения санкций, а европейцы с большим энтузиазмом относились к экономическому оружию. Сегодня все изменилось. Вашингтон свободно использует санкции, в то время как Европа часто неохотно присоединяется к американским эмбарго. Действия Европейского союза по защите торговли с Ираном и сохраняющаяся нерешительность Германии в отношении будущего газопровода «Северный поток — 2» показывают, что за атлантическим альянсом стоит евро-американский раскол из-за санкций.

Произошел поразительный исторический переворот: Соединенные Штаты, которые в начале 20-го века больше всего воздерживались от экономических санкций, за последние несколько десятилетий стали их самым активным пользователем. Политики в Вашингтоне сделали это мощное оружие своим и распространили его на новые области. Существенные последствия санкций неоспоримы, равно как и их глубокое влияние на историю международной системы в ХХ веке.

Но их эффективность как средства достижения политических изменений ограничена. Именно это сочетание значительных материальных последствий и низкой политической эффективности представляет собой проблему сегодня, поскольку санкции, похоже, оставили конфликты, в которых они используются, в дорогостоящий тупик, а не приблизились к разрешению.

Именно это сочетание значительных материальных последствий и низкой политической эффективности представляет собой проблему сегодня, поскольку санкции, похоже, оставили конфликты, в которых они используются, в дорогостоящий тупик, а не приблизились к разрешению.

Парижская конференция 1919 года с президентом Вудро Вильсоном. день открытия Конференции за мир 19 января 1919 года. AFP/Getty Images

Как это произошло? Санкции обязаны своим происхождением ужасной резне Первой мировой войны. Этот конфликт породил у европейцев сильное желание навсегда положить конец войне. Их предпочтительным средством было приспособить для использования в мирное время грозное оружие войны: экономическую блокаду. Великобритания и Франция ввели такую материальную осаду против своих врагов, убив сотни тысяч мирных жителей в Центральной Европе и на Ближнем Востоке.

На Парижской мирной конференции в 1919 году европейские лидеры встретились с президентом США Вудро Вильсоном. Вместе они создали Лигу Наций, всемирную организацию со штаб-квартирой в Женеве, которая будет использовать экономическое оружие блокады против государств-агрессоров, угрожающих миру. Межвоенные интернационалисты искренне хотели сохранить мир. Но поскольку они не смогли стереть память о страданиях гражданского населения, вызванных блокадой военного времени, они решили вместо этого принять это наследие. Так возникла идея сдерживания санкций. Упакованный в процедуру статьи 16 Пакта Лиги Наций, знание ужасов прошлого будет держать будущих нарушителей закона в узде.

Вместе они создали Лигу Наций, всемирную организацию со штаб-квартирой в Женеве, которая будет использовать экономическое оружие блокады против государств-агрессоров, угрожающих миру. Межвоенные интернационалисты искренне хотели сохранить мир. Но поскольку они не смогли стереть память о страданиях гражданского населения, вызванных блокадой военного времени, они решили вместо этого принять это наследие. Так возникла идея сдерживания санкций. Упакованный в процедуру статьи 16 Пакта Лиги Наций, знание ужасов прошлого будет держать будущих нарушителей закона в узде.

Наиболее эффективными санкциями были бы герметические, введенные одновременно всеми крупнейшими экономиками мира. Но кампания Уилсона внутри США по обеспечению голосов в Конгрессе за членство в Лиге натолкнулась на проблемы. Сенат отверг Версальский договор, и Вашингтон так и не присоединился к этой организации. Одной из причин политической оппозиции Лиге было то, что ее правила требовали автоматического участия в экономической блокаде проблемных стран. Конгресс отверг это как международное посягательство на его исключительное право санкционировать применение силы.

Конгресс отверг это как международное посягательство на его исключительное право санкционировать применение силы.

Беспокойство США по поводу Лиги, таким образом, проистекало из страха, что санкции втянут страну в иностранные войны. Многие американцы считали экономическую войну против гражданского населения политикой, подходящей для Старого Света и его империалистических устоев, но они считали ее неподобающей свободной республике, такой как Соединенные Штаты. Президент США Герберт Гувер, опытный гуманист, организовавший помощь голодающим после блокады Центральной Европы, опасался, что санкции разожгут пламя националистического недовольства или вызовут такой голод, что население поддастся революционному социализму.

Было много причин подозревать, что экономическое давление может иметь даже контрпродуктивные последствия. Попытки союзников с 1917 по 1921 год использовать блокаду для свержения большевизма в России не привели к смене режима. Философ Джон Дьюи утверждал, что это не сулит ничего хорошего для санкций в будущем, поскольку «даже страны, намного более слабые, чем Россия, обладают способностью замыкаться в себе и терпеть до тех пор, пока буря не уляжется». Он пришел к выводу, что «представление о том, что страх перед экономическими потерями будет удерживать любую нацию, чьи чувства воспламеняются от ведения войны, опровергается всей недавней историей».

Он пришел к выводу, что «представление о том, что страх перед экономическими потерями будет удерживать любую нацию, чьи чувства воспламеняются от ведения войны, опровергается всей недавней историей».

Сдерживание санкций помогло сохранить мир на Балканах в 1920-е годы. Осенью 1921 года югославское правительство спровоцировало беспорядки в своей южной соседке Албании, предприняв тайное вторжение с целью расширения своей территории. Великобритания возглавила группу держав Лиги, пригрозив экономическим эмбарго. Столкнувшись с этой угрозой и крахом валюты, Белград быстро отступил. Еще одна пограничная война между Грецией и Болгарией была остановлена в октябре 1925 года. Когда Лига заговорила о возможности введения санкций против греческого диктатора Теодора Пангалоса, он тоже прекратил свои агрессивные действия. Лига показала, что может использовать санкции для предотвращения войны между небольшими государствами.

Но после Великой депрессии, когда обострилось идеологическое и военное соперничество, сдерживающая сила санкций оказалась под угрозой. Более крупные государства смогли принять контрмеры и противостоять экономической изоляции. Норвежский интернационалист Кристиан Ланге в 1933 году беспокоился, что «там, где можно было использовать угрозу статьи 16 в качестве средства предотвращения войны против малых государств… невозможно использовать эту угрозу против сильно вооруженных государств». Проблема, которая все больше преследовала 1930-х годов заключалась в том, что на фоне роста экономического национализма санкции мирного времени стало труднее отличить от блокады военного времени, которая их вдохновила. В этих условиях санкции не остановили политический и экономический распад, а ускорили его. Английский аналитик-международник Хелена Суэнвик указывала в 1937 году, что это означало подготовку к войне: «Если мы настаиваем на проведении политики санкций в Европе, как она есть сейчас, мы должны перевооружиться. … Чего санкционисты не поймут, так это того, что теория санкций привязывает всю Лигу к балансу сил».

Более крупные государства смогли принять контрмеры и противостоять экономической изоляции. Норвежский интернационалист Кристиан Ланге в 1933 году беспокоился, что «там, где можно было использовать угрозу статьи 16 в качестве средства предотвращения войны против малых государств… невозможно использовать эту угрозу против сильно вооруженных государств». Проблема, которая все больше преследовала 1930-х годов заключалась в том, что на фоне роста экономического национализма санкции мирного времени стало труднее отличить от блокады военного времени, которая их вдохновила. В этих условиях санкции не остановили политический и экономический распад, а ускорили его. Английский аналитик-международник Хелена Суэнвик указывала в 1937 году, что это означало подготовку к войне: «Если мы настаиваем на проведении политики санкций в Европе, как она есть сейчас, мы должны перевооружиться. … Чего санкционисты не поймут, так это того, что теория санкций привязывает всю Лигу к балансу сил».

Бенито Муссолини и итальянские фашисты принимают участие в Марше на Рим на Пьяцца дель Пополо 28 октября 1922 г., в ходе которого Национальная фашистская партия итальянского диктатора пришла к власти в результате переворота. Publifoto/AFP/Getty Images

Тем не менее, риск дестабилизации не помешал Лиге опробовать свое санкционное оружие в масштабе. В ноябре 1935 года 52 ее члена ввели экономические санкции против итальянского лидера Бенито Муссолини в качестве наказания за его агрессивное вторжение в Эфиопию, суверенное государство и член Лиги. Тем не менее беспокойство о войне присутствовало. Европейские лидеры не продвигали санкции против Муссолини настолько далеко, насколько это было возможно, опасаясь спровоцировать войну с фашистским режимом в Риме. Великобритания и Франция осознали, что любые серьезные санкции будут настолько агрессивными, что могут привести к перерастанию в открытую войну, что прямо противоположно их миролюбивым целям.

Подобные опасения были широко распространены среди американской политической и деловой элиты. В межвоенные годы американцы опасались санкций в международной политике. Интеллектуалы внешней политики не смогли убедить Гувера наказать Японию за ее вторжение в Маньчжурию в 1931 году. Четыре года спустя его преемник Франклин Д. Рузвельт отказался присоединиться к эмбарго Лиги против Италии, а нефтяные компании США продолжали снабжать фашистскую военную машину.

В межвоенные годы американцы опасались санкций в международной политике. Интеллектуалы внешней политики не смогли убедить Гувера наказать Японию за ее вторжение в Маньчжурию в 1931 году. Четыре года спустя его преемник Франклин Д. Рузвельт отказался присоединиться к эмбарго Лиги против Италии, а нефтяные компании США продолжали снабжать фашистскую военную машину.

Только когда войска Адольфа Гитлера пронеслись по Западной Европе весной 19В 40 году Рузвельт стал иначе думать о санкциях. В июле он ненадолго прекратил поставки нефти в Испанию Франсиско Франко, правого режима, соблазнившегося идеей вступления в войну на стороне держав Оси. Нефтяной голод угрожал задушить испанскую экономику. Все еще не оправившись от трех лет гражданской войны и теперь столкнувшись с экономическими последствиями присоединения к фашистским военным усилиям, Франко предпочел оставаться нейтральным.

Убежденные в успехе этого подхода, американские политики год спустя ввели более строгое нефтяное эмбарго против Японии, чтобы сдержать военную экспансию Токио. Но против гораздо более крупного и хорошо вооруженного государства экономическое принуждение имело неприятные последствия. Когда у Японии начало заканчиваться сырье и топливо, Япония вместо этого решила атаковать через Юго-Восточную Азию и Тихий океан. Его нападение на Перл-Харбор показало, насколько серьезными могут быть непреднамеренные последствия санкций.

Но против гораздо более крупного и хорошо вооруженного государства экономическое принуждение имело неприятные последствия. Когда у Японии начало заканчиваться сырье и топливо, Япония вместо этого решила атаковать через Юго-Восточную Азию и Тихий океан. Его нападение на Перл-Харбор показало, насколько серьезными могут быть непреднамеренные последствия санкций.

После Второй мировой войны только что созданная Организация Объединенных Наций унаследовала санкционное оружие Лиги. Теперь, когда Соединенные Штаты стали доминирующей экономической и военной силой в мире, межвоенные риски применения санкций уменьшились. Это также позволило расширить цели экономического давления. Межвоенные санкции были узко сосредоточены на внешней цели — прекращении межгосударственных войн. Многосторонние и односторонние санкции после 1945 года стали больше сосредотачиваться на внутренних целях: устранение нарушений прав человека, убеждение диктатур уступить место демократии, подавление ядерных программ, наказание преступников, требование освобождения политических заключенных или получение других уступок.

Растущая частота и расширяющиеся цели санкций в условиях гегемонии США также отражают важные сдвиги в мировой экономической истории. Санкции Рузвельта против Испании и Японии в 1940–1941 годах стали возможными благодаря тому, что он руководил крупнейшей в то время нефтедобывающей экономикой мира. Эта власть ускользнула из рук Америки из-за подъема ОПЕК в 1960-х и 1970-х годах. Самой заметной попыткой США манипулировать экспортной мощью было вводящее в 1980 году подавляющее эмбарго на экспорт зерна в Советский Союз. Это не привело к изменению политики Москвы, которая продолжала оккупировать Афганистан, в то время как эмбарго подорвало поддержку фермерами Среднего Запада президента США Джимми Картера в его 19-летнем возрасте.80-я предвыборная кампания против Рональда Рейгана.

В долгосрочной перспективе контроль над сырьевыми товарами не был тем, где преимущество Вашингтона было наибольшим. Окончание холодной войны не просто устранило единственный оставшийся блок, способный бросить вызов мощи США. Это также совпало с новой волной финансовой глобализации, которая расширила возможности американских банков и доллара. Финансы были особенно мощным проводником американского давления. Британские стратеги и экономисты 1920-х и 1930-х годов видели в Лондоне важный центр санкционистов. Точно так же ключевая роль Уолл-стрит в мировой финансовой системе, усиленная неолиберальным дерегулированием с XIX века.80-е годы — предоставила политикам значительные рычаги для использования. Поскольку доллар является основной резервной валютой и самым популярным средством для глобальной торговли и выпуска долговых обязательств, обширный сегмент международных рынков и компаний так или иначе попадает под юрисдикцию США.

Это также совпало с новой волной финансовой глобализации, которая расширила возможности американских банков и доллара. Финансы были особенно мощным проводником американского давления. Британские стратеги и экономисты 1920-х и 1930-х годов видели в Лондоне важный центр санкционистов. Точно так же ключевая роль Уолл-стрит в мировой финансовой системе, усиленная неолиберальным дерегулированием с XIX века.80-е годы — предоставила политикам значительные рычаги для использования. Поскольку доллар является основной резервной валютой и самым популярным средством для глобальной торговли и выпуска долговых обязательств, обширный сегмент международных рынков и компаний так или иначе попадает под юрисдикцию США.

Эта «вооруженная взаимозависимость», как описали ее политологи Генри Фаррелл и Абрахам Ньюман, усугубилась беспрецедентным вмешательством Федеральной резервной системы США после глобального финансового кризиса 2008 года. Сегодня глобальные банки и корпоративные финансы находятся на переднем крае реализации и соблюдения санкций. Ограничения на использование Вашингтоном этой финансовой власти носят скорее политический, чем инфраструктурный характер. Американские политики продемонстрировали замечательную изобретательность в составлении карт и освоении подводных камней экономической глобализации. Но задача, с которой они сталкиваются, заключается в том, чтобы превратить эти технические возможности в реальные политические и стратегические успехи. В этом они оказались гораздо менее успешными.

Ограничения на использование Вашингтоном этой финансовой власти носят скорее политический, чем инфраструктурный характер. Американские политики продемонстрировали замечательную изобретательность в составлении карт и освоении подводных камней экономической глобализации. Но задача, с которой они сталкиваются, заключается в том, чтобы превратить эти технические возможности в реальные политические и стратегические успехи. В этом они оказались гораздо менее успешными.

Президент Джо Байден снимает маску, прежде чем сделать замечания о реакции своей администрации на всплеск случаев заболевания COVID-19 по всей стране из аудитории Южного суда в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра 13 января 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент США Джо Байден снимает маску, прежде чем сделать замечания по поводу реакции его администрации на всплеск случаев заболевания COVID-19 в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне, 13 января. Анна Манимейкер/Getty Images

Сегодня Соединенные Штаты обладают непревзойденной способностью использовать свою долларовую гегемонию против своих противников, даже вопреки желаниям своих европейских и азиатских союзников. Но его способность возлагать большие издержки на соперничающие государства не сопровождалась соответствующим успехом в изменении их поведения. Это не должно вызывать удивления. На базовом эмпирическом уровне шансы на то, что санкции достигнут своих целей, складываются. Пересмотр экономических санкций , каноническое эмпирическое исследование их использования в 20-м веке, показывает, что только 1 из 3 применений санкций был «хотя бы частично успешным». Случаи безоговорочного успеха, которые явно можно отнести к санкциям, еще реже. Постановка более скромных целей дает санкциям больше шансов на успех. Но данные говорят о том, что история санкций — это в значительной степени история разочарований.

Но его способность возлагать большие издержки на соперничающие государства не сопровождалась соответствующим успехом в изменении их поведения. Это не должно вызывать удивления. На базовом эмпирическом уровне шансы на то, что санкции достигнут своих целей, складываются. Пересмотр экономических санкций , каноническое эмпирическое исследование их использования в 20-м веке, показывает, что только 1 из 3 применений санкций был «хотя бы частично успешным». Случаи безоговорочного успеха, которые явно можно отнести к санкциям, еще реже. Постановка более скромных целей дает санкциям больше шансов на успех. Но данные говорят о том, что история санкций — это в значительной степени история разочарований.

Поразительно, что эта ограниченная полезность не повлияла на частоту использования. Наоборот: использование санкций удвоилось в 1990-е и 2000-е годы по сравнению с его уровнем в период с 1950 по 1985 год; к 2010-м годам он снова удвоился. Бывший президент США Билл Клинтон использовал экономическое давление, чтобы преследовать нарушителей прав человека. Его преемник Джордж Буш-младший применил их против государств-изгоев, террористов и распространителей ядерного оружия. А затем Барак Обама обратился к санкциям как к более простой в использовании форме жесткой силы, которая не несла внутриполитических издержек все более непопулярных интервенций в Ираке и Афганистане. Тем не менее, в то время как в 19В период с 1995 по 1995 год, в период относительной мощи Запада, шансы на успех санкций все еще составляли около 35–40 процентов, а к 2016 году они упали ниже 20 процентов. Другими словами, в то время как использование санкций резко возросло, их шансы на успех резко упали.

Его преемник Джордж Буш-младший применил их против государств-изгоев, террористов и распространителей ядерного оружия. А затем Барак Обама обратился к санкциям как к более простой в использовании форме жесткой силы, которая не несла внутриполитических издержек все более непопулярных интервенций в Ираке и Афганистане. Тем не менее, в то время как в 19В период с 1995 по 1995 год, в период относительной мощи Запада, шансы на успех санкций все еще составляли около 35–40 процентов, а к 2016 году они упали ниже 20 процентов. Другими словами, в то время как использование санкций резко возросло, их шансы на успех резко упали.

Долгое время падение эффективности санкций не было серьезной проблемой для США, так как уменьшились и риски применения. Но после глобального финансового кризиса экономическая глобализация столкнулась с более серьезными препятствиями. В то же время сохраняющаяся сила и растущий вес автократий увеличили риски их использования. Предупреждение Дьюи в 1932, что из-за экономической изоляции «возобновляются старые обиды и взращивается настроение, которое способствует будущей войне», сегодня обретает новый резонанс. В первый год своего пребывания в должности президент США Джо Байден пытался восстановиться после пандемии COVID-19, а также противостоял мощи России, Китая, Северной Кореи и Ирана паутиной существующих санкций и угроз новых санкций.

В первый год своего пребывания в должности президент США Джо Байден пытался восстановиться после пандемии COVID-19, а также противостоял мощи России, Китая, Северной Кореи и Ирана паутиной существующих санкций и угроз новых санкций.

На протяжении большей части холодной войны американские политики избегали межвоенной ошибки, заключавшейся в использовании жестких санкций против более крупных государств. Они сосредоточили экономическое принуждение против более мелких стран с ограниченной способностью нанести ответный удар. Основными инструментами против более крупных держав, таких как коммунистический Китай и Советский Союз, были западные соглашения об ограничении передачи технологий. Попытки выйти за рамки этих мягких стратегических ограничений с помощью более агрессивных санкций рисковали получить ответный удар и с трудом заручились согласием союзников. Когда Рейган ввел санкции против строительства трубопровода, по которому советский газ поступал в Европу в 19В 82 году он столкнулся с массовым сопротивлением среди европейских лидеров от немецкого Гельмута Шмидта до британской Маргарет Тэтчер. Спор о сибирском трубопроводе продемонстрировал ту же динамику, что и история с «Северным потоком — 2» прошлым летом, когда Белый дом Байдена отступил, чтобы избежать раскола Атлантического альянса.

Спор о сибирском трубопроводе продемонстрировал ту же динамику, что и история с «Северным потоком — 2» прошлым летом, когда Белый дом Байдена отступил, чтобы избежать раскола Атлантического альянса.

Когда-то Соединенные Штаты переняли инструмент санкций у европейских государств, но те же самые страны теперь не решаются принять его в полной мере. Риски применения экономических санкций и ограниченность их возможностей впервые проявились в межвоенный период. На протяжении большей части периода после Второй мировой войны, и особенно с XIX в.В 90-х эти проблемы, казалось, были преодолены. Но сдвиги и потрясения последнего десятилетия свидетельствуют о том, что двойная проблема снижения эффективности и риска ответной реакции вернулась с удвоенной силой. То, что столетие назад зародилось как противоядие от войны, выродилось в альтернативный способ ее ведения: инструмент бесконечной экономической войны с немногими победами в пределах досягаемости и отсутствием мира в поле зрения.

Глобальные экономические потрясения из-за тайваньского конфликта

Недавняя напряженность в Тайваньском проливе усилила опасения по поводу конфликта между Китаем и Тайванем и подняла вопросы о последствиях такого сценария для мировой экономики. Как будет развиваться конфликт, предсказать невозможно, что усложняет любую оценку его экономических и коммерческих последствий. Тем не менее, риски кризиса вокруг Тайваня возросли, что делает эти вопросы более важными, чем когда-либо, для политиков и руководителей бизнеса.

Как будет развиваться конфликт, предсказать невозможно, что усложняет любую оценку его экономических и коммерческих последствий. Тем не менее, риски кризиса вокруг Тайваня возросли, что делает эти вопросы более важными, чем когда-либо, для политиков и руководителей бизнеса.

В течение 2022 года, когда война на Украине привлекла внимание к геополитическим рискам, Rhodium Group изучила потенциальные глобальные экономические потрясения в результате гипотетического конфликта между Китаем и Тайванем. Наша работа основана на исследовании, проведенном в 2004 году, в котором изучались глобальные экономические отношения Тайваня.[1] Неудивительно, что мы обнаруживаем, что масштабы экономической деятельности, которым может быть нанесен ущерб из-за конфликта в Тайваньском проливе, огромны: значительно более двух триллионов долларов в сценарии блокады, даже без учета международной реакции или эффектов второго порядка. Сбои будут ощущаться немедленно, и их будет трудно обратить вспять. Они повлияют на торговлю и инвестиции в глобальном масштабе, оставив нетронутыми несколько стран. Такие нарушения могут произойти, даже если конфликт не станет кинетическим.

Такие нарушения могут произойти, даже если конфликт не станет кинетическим.

Сложность оценки последствий конфликта между Китаем и Тайванем

Оценка экономических последствий конфликта вокруг Тайваня является сложной задачей. Такой конфликт может принимать различные формы, различающиеся по продолжительности, масштабу и количеству вовлеченных сторон. Важнейшие данные, особенно о деятельности цепочки поставок полупроводников, недоступны для общественности. Важные аспекты сценариев разрушения нелегко поддаются количественной оценке и часто не учитываются в моделях торговых потрясений, включая воздействие на трансграничные потоки людей и идей.[2] Волновые эффекты от сбоев в торговле и цепочках поставок также очень трудно оценить.

Имея в виду эти вызовы, наш анализ использует неизбежно упрощенный и частичный подход к оценке диапазона и характера экономической деятельности, которая может быть нарушена в результате тайваньско-китайского конфликта. Мы определяем конфликт — для целей нашей гипотетической оценки — как блокаду Тайваня Китаем, которая останавливает всю торговлю между Тайванем и остальным миром. На основе этих параметров мы определяем основные каналы экономического сбоя и, по возможности, даем оценку минимального объема экономической деятельности, подверженной риску. Мы делаем это, используя консервативные предположения на протяжении всего нашего анализа и сосредоточив внимание на наиболее серьезных областях экономических потрясений.

На основе этих параметров мы определяем основные каналы экономического сбоя и, по возможности, даем оценку минимального объема экономической деятельности, подверженной риску. Мы делаем это, используя консервативные предположения на протяжении всего нашего анализа и сосредоточив внимание на наиболее серьезных областях экономических потрясений.

Мы не ставим целью оценить потери ВВП или другие показатели упущенного экономического благосостояния. Вместо этого мы предоставляем моментальный снимок деятельности, подверженной риску, в начале блокады, если бы она произошла сегодня, не делая никаких прогнозов или предположений о том, как может развиваться такой кризис. Там, где мы предоставляем оценки экономических потоков, подверженных риску, они представляют собой годовые цифры. В этой заметке мы обсуждаем потенциальные долгосрочные риски в качественных терминах, но наши количественные оценки не учитывают эффекты второго порядка. Важно отметить, что в нашем анализе не делается попыток оценить затраты, связанные с дополнительными нарушениями в связи с военной эскалацией или введением международных санкций. [3] Таким образом, наш анализ следует рассматривать как консервативная и частичная оценка потенциальной экономической деятельности, подверженной риску.

[3] Таким образом, наш анализ следует рассматривать как консервативная и частичная оценка потенциальной экономической деятельности, подверженной риску.

Огромные глобальные сбои, даже при консервативных предположениях

В сценарии блокады наиболее значительным нарушением глобальной экономической деятельности будет прекращение торговли Тайваня с миром, особенно полупроводниками. Связанные с этим сбои в глобальных цепочках поставок, особенно в основных секторах потребления микросхем, таких как электроника, автомобилестроение и вычислительная техника, будут иметь серьезные последствия для мировой экономики. Мировая торговля с Китаем также сократится из-за сокращения финансирования мировой торговли, что шокирует мировую экономику и может спровоцировать долговые кризисы среди более уязвимых торговых партнеров Китая.

Сбои в торговле с Тайванем

Тайвань является 16 th крупнейшей торговой экономикой мира, импортировавшей и экспортировавшей товаров и услуг на сумму 922 миллиарда долларов в 2021 году. Почти вся эта торговля будет серьезно подорвана в случае блокады . Если не принимать во внимание стоимость импорта, который в конечном итоге реэкспортируется, и торговлю, связанную с ИКТ, которую мы рассматриваем ниже, тайваньская торговля с добавленной стоимостью примерно на 565 миллиардов долларов будет подвержена высокому риску сбоев из-за блокады.[4]

Почти вся эта торговля будет серьезно подорвана в случае блокады . Если не принимать во внимание стоимость импорта, который в конечном итоге реэкспортируется, и торговлю, связанную с ИКТ, которую мы рассматриваем ниже, тайваньская торговля с добавленной стоимостью примерно на 565 миллиардов долларов будет подвержена высокому риску сбоев из-за блокады.[4]

Несмотря на то, что на карту поставлены абсолютные объемы торговли, наиболее серьезные экономические последствия могут быть вызваны сбоями в цепочках поставок полупроводников и связанных с ними перерабатывающих отраслях. Тайвань производит 92% самых передовых логических микросхем в мире (с размерами узлов менее 10 нанометров), а также от трети до половины мирового производства менее сложных, но, тем не менее, важных микросхем.[5] По некоторым оценкам, ведущий тайваньский производитель микросхем TSMC производит 35% автомобильных микроконтроллеров в мире и 70% чипсетов для смартфонов. Она также доминирует в производстве чипов для высокопроизводительных графических процессоров в ПК и серверах. Грубая, консервативная оценка зависимости от тайваньских чипов предполагает, что компании в этих отраслях могут быть вынуждены отказаться от годового дохода в размере 1,6 триллиона долларов в случае блокады.

Грубая, консервативная оценка зависимости от тайваньских чипов предполагает, что компании в этих отраслях могут быть вынуждены отказаться от годового дохода в размере 1,6 триллиона долларов в случае блокады.

Помимо непосредственного влияния на корпоративные доходы от сокращения производства полупроводников, глобальная экономика столкнется со значительными последствиями второго порядка, которые, вероятно, добавят еще триллионы экономических последствий. Многие отрасли промышленности зависят от наличия товаров и оборудования, содержащих тайваньские чипсы. К ним относятся электронная коммерция, логистика, такси, развлечения и другие отрасли, в которых в совокупности работают десятки миллионов человек. Запасные части и компоненты для критически важной общественной инфраструктуры, такой как телекоммуникации и медицинское оборудование, могут стать дефицитными. В конечном счете, полные социальные и экономические последствия нехватки чипов такого масштаба неисчислимы, но они, вероятно, будут катастрофическими.

Сбои в мировой торговле с Китаем

Конфликт из-за Тайваня повлияет не только на экономическую деятельность с Тайванем, но и на Китай. Даже при условии отсутствия санкций или военной эскалации между США и Китаем торговля между Китаем и остальным миром серьезно пострадает из-за сбоев в финансировании глобальной торговли.

Каждый год банки предоставляют финансирование в размере от 6,5 до 8 триллионов долларов, чтобы помочь импортерам и экспортерам облегчить торговлю, пока товары находятся в пути. Это краткосрочное финансирование поддерживает до одной трети торговых потоков. В случае конфликта между Китаем и Тайванем не склонные к риску глобальные инвесторы откажутся от кредитной деятельности, что снизит доступность торгового финансирования и, таким образом, подорвет международную торговлю. Во время мирового финансового кризиса коллапс торгового финансирования, по оценкам, стал причиной почти одной пятой общего падения мировой торговли.[7] В тайваньском конфликте эффект может быть еще более резким, поскольку банки сокращают риски, связанные с китайскими контрагентами, в ожидании финансовых санкций. Между глобальным кризисом ликвидности и угрозой санкций финансирование торговли с Китаем, вероятно, станет таким же скудным, как и во время мирового финансового кризиса, что может нарушить торговлю между Китаем и остальным миром на сумму более 270 миллиардов долларов. — еще до того, как были введены какие-либо санкции.

Между глобальным кризисом ликвидности и угрозой санкций финансирование торговли с Китаем, вероятно, станет таким же скудным, как и во время мирового финансового кризиса, что может нарушить торговлю между Китаем и остальным миром на сумму более 270 миллиардов долларов. — еще до того, как были введены какие-либо санкции.

На торговлю с Китаем будут влиять и другие силы. Внутренние экономические условия в Китае быстро ухудшатся, не в последнюю очередь из-за сбоев в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников, описанных выше. Китай является крупнейшим в мире экспортером товаров ИКТ, а также мировым центром производства автомобильных товаров номер один (рис. 1 и 2). Потеря доступа к тайваньским полупроводникам фактически гарантировала бы серьезный экономический шок для производственного сектора Китая и экономики в целом.

Кроме того, глобальные и внутренние инвесторы почти наверняка будут стремиться вывести деньги из Китая, напрягая обменный курс Китая до такой степени, что даже строгий контроль над движением капитала в Китае и вмешательство Народного банка Китая не смогут полностью его сдержать. На фоне неустойчивой внутренней экономики более слабый юань сократит импорт Китая из остального мира.

На фоне неустойчивой внутренней экономики более слабый юань сократит импорт Китая из остального мира.

В сценарии тайваньского конфликта иностранные инвесторы, скорее всего, избавятся от своих активов в китайских ценных бумагах. По состоянию на июнь 2022 года иностранные инвесторы владели китайскими облигациями и акциями на сумму более одного триллиона долларов, а по состоянию на сентябрь 2022 года — более чем на 775 миллиардов долларов в оффшорных китайских акциях, котирующихся в США.[8] В случае конфликта инвесторы избавятся от китайских ценных бумаг, чтобы уменьшить свою подверженность возможным финансовым санкциям и более широким экономическим рискам. Еще до введения западными санкциями против России стоимость портфельных активов, связанных с Россией, рухнула по мере того, как начали расти военные риски: к 24 февраля 99 г.В 00:95 90:96, в день, когда Россия начала свое последнее вторжение в Украину, российский фондовый индекс MOEX упал почти на 30% по сравнению с пиковым значением в октябре 2021 года. Конфликт может спровоцировать аналогичную распродажу китайских активов, при этом на карту будут поставлены сотни миллиардов долларов инвестиционной стоимости. Распродажа, в свою очередь, может привести к усилению контроля за движением капитала со стороны Пекина, что не позволит иностранным инвесторам перевести деньги в офшоры.

Конфликт может спровоцировать аналогичную распродажу китайских активов, при этом на карту будут поставлены сотни миллиардов долларов инвестиционной стоимости. Распродажа, в свою очередь, может привести к усилению контроля за движением капитала со стороны Пекина, что не позволит иностранным инвесторам перевести деньги в офшоры.

Конфликт также может иметь далеко идущие последствия для китайских внешних инвестиций и кредитной деятельности . В условиях валютного кризиса, вызванного кризисом, Китай, вероятно, приостановит деятельность по прямым зарубежным инвестициям и новое кредитование и помощь, поставив под угрозу около 100 миллиардов долларов ежегодных инвестиций и кредитных потоков. Больше всего пострадают страны, которые в последние годы полагались на пролонгацию и рефинансирование китайских кредитов, такие как Шри-Ланка, Пакистан и Лаос. Пекин также может принять решение о выходе из переговоров о пересмотре долга в рамках Общей концепции G20, что поставит под угрозу другие страны.

Многонациональные компании (МНК), торгующие на китайском рынке , столкнутся с немедленным риском получения дохода. Воздействие будет в первую очередь вызвано нарушением мировой торговли полупроводниками, учитывая концентрацию иностранных инвестиций в Китае в автомобильном, производственном и ИКТ-секторах. Пекин также может ввести контроль за движением капитала в ответ на глобальный отток капитала, что помешает многонациональным компаниям репатриировать прибыль. Компании также могут столкнуться с бойкотами и протестами как на китайском рынке (из-за заявлений страны происхождения о поддержке Тайваня), так и в своих странах, если они продолжат работать в Китае в период агрессии против Тайваня. В крайнем случае иностранный бизнес в Китае может столкнуться с риском национализации или конфискации активов.

Конфликт из-за Тайваня также затронет прямые инвестиции в Тайвань и из Тайваня . Тайвань инвестирует около 18 миллиардов долларов в год за границу, а иностранные транснациональные корпорации репатриировали из Тайваня около 22 миллиардов долларов в 2021 году. Конфликт может легко поставить под угрозу эти потоки и иностранные активы на Тайване, включая 127 миллиардов долларов прямых инвестиций.

Конфликт может легко поставить под угрозу эти потоки и иностранные активы на Тайване, включая 127 миллиардов долларов прямых инвестиций.

Поистине глобальное воздействие

Поскольку каналы разрушения, вызванные конфликтом на Тайване, настолько далеко простираются по торговым, инвестиционным и финансовым каналам, что даже страны, которые на первый взгляд кажутся лишь отдаленно связанными с Тайванем, также столкнутся с рисками. Быстрое замедление китайского спроса на импорт повлияет на ориентированные на экспорт сырьевых товаров развивающиеся страны, которые могут иметь лишь косвенные связи с Тайванем. Сбои в цепочках создания стоимости в ИКТ и автомобилестроении нанесут ущерб бесчисленным экономикам как вверх, так и вниз по течению от полупроводников. Мир, вероятно, будет страдать от нехватки важнейших товаров, начиная от сельскохозяйственного и горнодобывающего оборудования и заканчивая медицинскими и телекоммуникационными устройствами.

Влияние на производственно-сбытовые цепочки, связанные с Тайванем Конфликт между Китаем и Тайванем нанесет серьезный ущерб странам, связанным с производственно-сбытовыми цепочками, связанными с полупроводниками. К ним относятся крупные мировые производители автокомпонентов и транспортных средств, такие как Китай, США, Япония или Германия, а также страны, в которых производство автомобилей составляет значительную долю ВВП, как в случае со Словакией, Чехией и Венгрией (см. 3 ниже). Во время дефицита полупроводников в 2021 году среднее производство легковых автомобилей в Европе упало примерно на 13%, при этом производство в Германии упало почти на 20%, а в Италии — более чем на 25%. Хотя эта нехватка была серьезной, последствия полномасштабной блокады Тайваня были бы намного сильнее.]

К ним относятся крупные мировые производители автокомпонентов и транспортных средств, такие как Китай, США, Япония или Германия, а также страны, в которых производство автомобилей составляет значительную долю ВВП, как в случае со Словакией, Чехией и Венгрией (см. 3 ниже). Во время дефицита полупроводников в 2021 году среднее производство легковых автомобилей в Европе упало примерно на 13%, при этом производство в Германии упало почти на 20%, а в Италии — более чем на 25%. Хотя эта нехватка была серьезной, последствия полномасштабной блокады Тайваня были бы намного сильнее.]

Конфликт также нанесет ущерб региональным торговым партнерам Тайваня, которые в значительной степени зависят от тайваньских микросхем для последующей сборки и тестирования полупроводников, а также сборки электроники. Среди них Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Сингапур могут столкнуться с серьезными сбоями (рис. 4).

Последствия для торговых партнеров Китая Нагрузка на торговлю и внутренние показатели Китая в результате конфликта на Тайване также будет иметь серьезные глобальные последствия. При более слабом обменном курсе, перебоях в экспортном производстве и неустойчивом внутреннем потреблении (частое последствие геополитических потрясений) спрос Китая на глобальные ресурсы упадет.[10]

При более слабом обменном курсе, перебоях в экспортном производстве и неустойчивом внутреннем потреблении (частое последствие геополитических потрясений) спрос Китая на глобальные ресурсы упадет.[10]

Учитывая состав импорта Китая, справедливо предположить, что экспортеры сырьевых товаров пострадают от значительно более низкого спроса со стороны Китая, что окажет давление на их собственные валюты и балансы. В условиях и без того высокого уровня долга стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также финансового стресса в большинстве развивающихся стран шок от падения спроса на импорт в Китае может поставить на грань еще большую задолженность или фискальные трудности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.