Образ Демона в русском искусстве XI–XX веков

Выбранная тема связана с приметой нашего времени – разрушение морально-нравственных ценностей. В обществе всё чаще в приоритете власть денег, нажива и даже насилие. Молодежь, особенно подростки, подвергаются тлетворному влиянию подобной идеологии, где за основу берется право «сильной личности» утверждать свое превосходство путем подавления слабых и беззащитных. На примере произведений искусства можно показать, чем оборачивается подобный подход в жизни, к последующей неизбежной расплате.

Тема Демона в мировой литературе

Мировое искусство на протяжении многих веков постоянно обращается к некоторым темам и образам, которые волновали не одно поколение людей и так же волнуют наших современников. Такие темы в литературоведении называются «вечными». Одна из них – бесконечная борьба добра со злом, выражающаяся в вечном противоборстве Бога и Сатаны. Величайшие мастера искусства в своих произведениях пытались разрешить эту проблему.

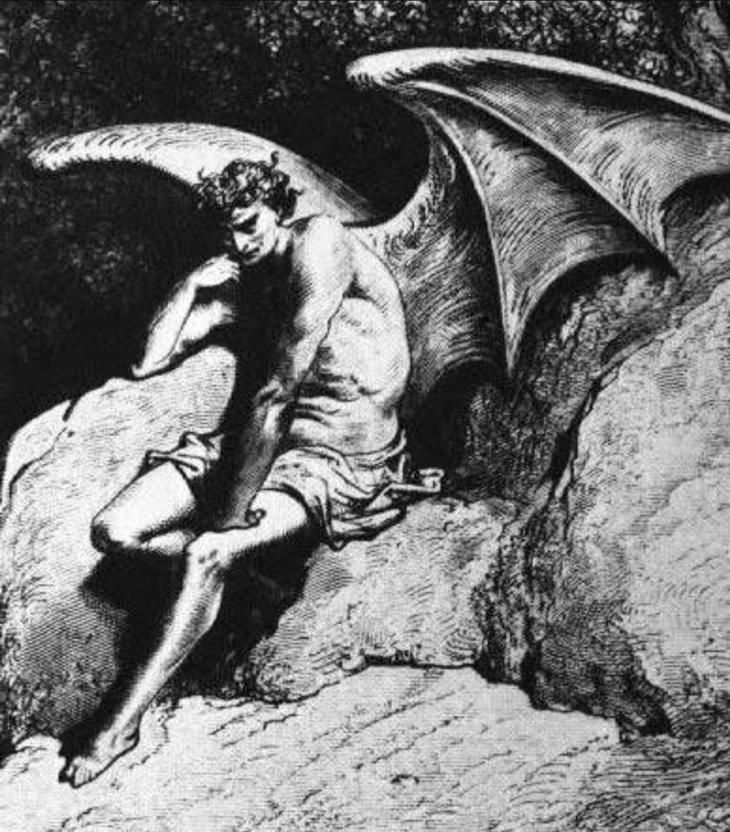

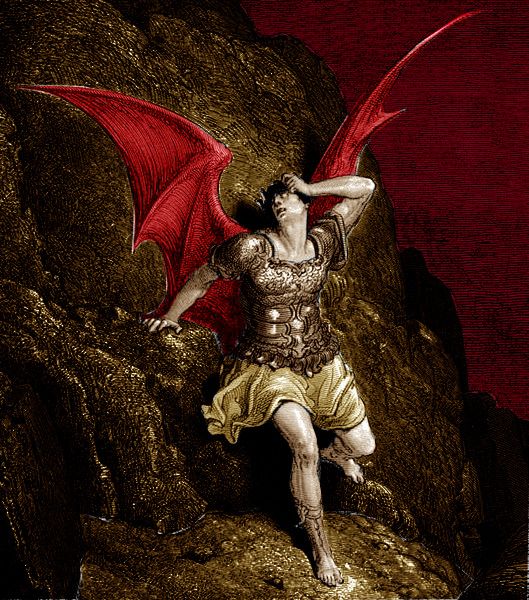

Так, образ падшего ангела стал одним из излюбленных мотивов мировой поэзии. Начиная с 17 века, в литературу прочно вошел образ Демона как яростного противника Бога, духа-искусителя людей. Его имя по-разному звучит в произведениях, это: Сатана в «Потерянном рае» (1667) Дж. Мильтона, Люцифер в «Каине» (1821) Дж. Байрона, Мефистофель в «Фаусте» (1808 -1832) И.В. Гете, падший дух в поэме «Элоа» (1824) А. де Виньи. Каждый из поэтов предлагал свой вариант образа демона, но в то же время все сохранили основной мотив – враждебность демона небесам и Богу, отчужденность дерзкого носителя зла от мира. В русской литературе до Лермонтова к этому образу обращался А.С. Пушкин в стихотворном наброске «Мое беспечное незнанье» (1823), в стихотворениях «Демон» (1823) и «Ангел» (1827).

Образ Демона в поэме М.Ю. Лермонтова

«Демон» – поэма, над которой М.Ю. Лермонтов работал на протяжении всего творческого пути. Образ Демона владел чувствами и мыслями поэта с четырнадцатилетнего возраста, о чем свидетельствуют стихотворения «Мой Демон» (1824, 1831 гг. ), поэма имеет 7 редакций. Поэт много раз переделывал начатое произведение, но с каждой новой переделкой поэма становилась всё более художественной по содержанию и по форме. В основе поэмы «Демон» – древний миф о гордом ангеле, восставшем против Бога, и по воле Бога превратившегося в дух зла. Произведение М.Ю. Лермонтова, поэта-романтика, вобрало в себя противоречия эпохи, отразило страстную, бунтующую душу человека, его вечное томление и стремление к идеалу.

), поэма имеет 7 редакций. Поэт много раз переделывал начатое произведение, но с каждой новой переделкой поэма становилась всё более художественной по содержанию и по форме. В основе поэмы «Демон» – древний миф о гордом ангеле, восставшем против Бога, и по воле Бога превратившегося в дух зла. Произведение М.Ю. Лермонтова, поэта-романтика, вобрало в себя противоречия эпохи, отразило страстную, бунтующую душу человека, его вечное томление и стремление к идеалу.

Экспозиция поэмы характеризует главного героя, восстанавливает его предысторию. В своих вечных скитаниях Демон сохранил воспоминания о лучших днях, связанных с жилищем света, где «блистал он, чистый херувим». Затем, изгнанный из рая, Демон преуспел в искусстве творить зло, довел его до совершенства: «нигде искусству своему он не встречал сопротивленья, и зло наскучило ему». Сам же автор словно затрудняется в характеристике героя, отсюда – различные метафоры и эпитеты, иногда противоречащие друг другу: «печальный», «дух изгнанья», «гордый дух», «отверженный», «лукавый».

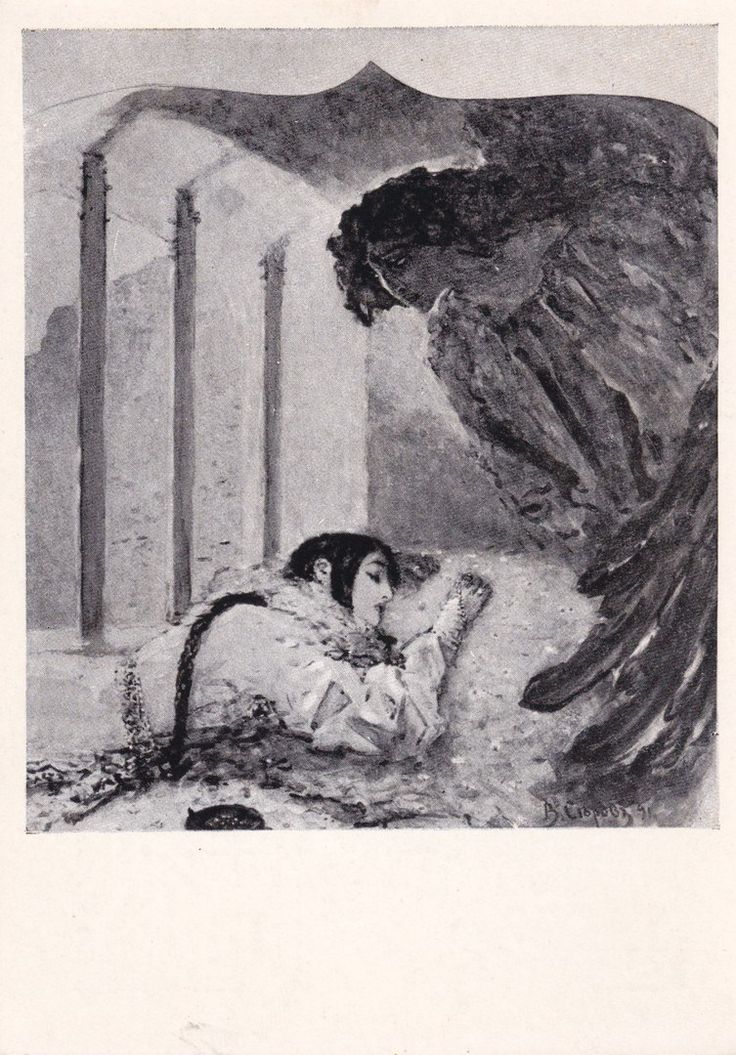

Образная система поэмы подчинена идее – раскрыть образ Демона в его сложности и противоречивости. Главная сюжетная линия – Демон и Тамара – отражает сущность героя.

Тамара – олицетворение красоты, портрет героини изображен фрагментарно: «влажный взор», «завистливая ресница», «божественная ножка», «милое чело». Авторский вывод («С тех пор, как мир лишился рая, клянусь, красавица такая под солнцем юга не цвела») близок к сказочной формуле «Ни в сказке сказать, ни пером описать», что подтверждает последующее сравнение: «как пери спящая мила». Согласно персидской мифологии, пери – добрая фея.

Увидев Тамару накануне ее свадьбы, Демон был очарован княжной: «На мгновенье неизъяснимое волненье в себе почувствовал он вдруг … // И вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты», через любовь юной княжны он мечтает примириться с Небом. Здесь налицо противоречие характера героя. С одной стороны – он испытывает к Тамаре сильные чувства, с другой – Тамара для него средство достижения личных целей.

Череда преступлений, совершаемых Демоном, следует без перерыва. Жених Тамары пренебрегает обычаями далеких предков: он не произнес молитву у святого места, где все путники останавливались для совершения обязательного ритуала. Тем самым князь лишил себя божественного покровительства. Ему, жениху, не следовало также предаваться любовным мечтаниям на таком святом месте. Этой оплошностью сразу же воспользовался Демон: «Его коварною мечтою // Лукавый Демон возмущал».

Тамаре, оплакивающей гибель жениха, он наносит несколько ударов. Сначала он появился во тьме, и трудно было догадаться, кто он:

Он был похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет.

Когда Тамара, во имя спасения души, решает заточить свою жизнь в мрачной келье монастыря, Демон хочет подарить ей всю широту абсолютной свободы, пространство вечности. Он обещает ей рай всезнанья и свободы, и даже божья защита не смогла остановить его. Соблазнительные речи Демона убедительны, основаны на знании природы людей, их слабостей. Земная жизнь, по мнению Демона, недолговечна и ничтожна, как и люди, презираемые им: «Что люди? Что их жизнь и труд? // Они прошли, они пройдут …».

Земная жизнь, по мнению Демона, недолговечна и ничтожна, как и люди, презираемые им: «Что люди? Что их жизнь и труд? // Они прошли, они пройдут …».

Далее он обещает жизнь с наслаждениями особого свойства, недоступную людям, но цена такой свободы слишком высока – отказ от всего ничтожного, земного означает смерть.

«Смертельный яд» поцелуев Демона погубил юную Тамару. Когда ангел-хранитель забрал ее душу, у всесильного Демона не хватило сил преодолеть враждебность и зависть к божьему величию. Пред Тамарой предстал другой Демон, не тот, который блистал неземной красотой, а сама беспощадная смерть, настигшая свою жертву:

Каким смотрел он злобным взглядом,

Как полон был смертельным ядом

Вражды, не знающей конца, –

И веяло могильным хладом

От неподвижного лица.

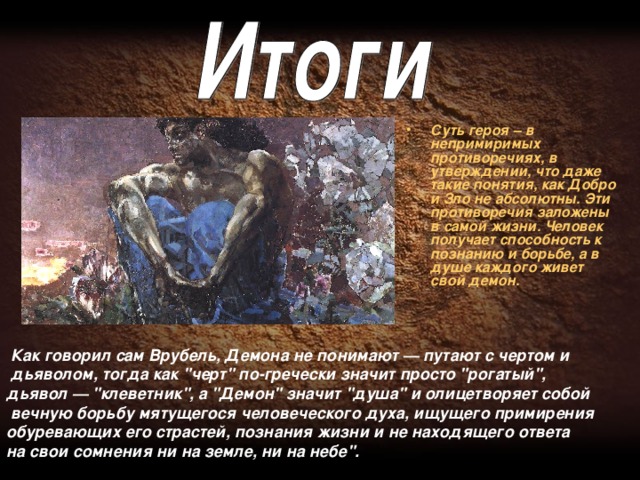

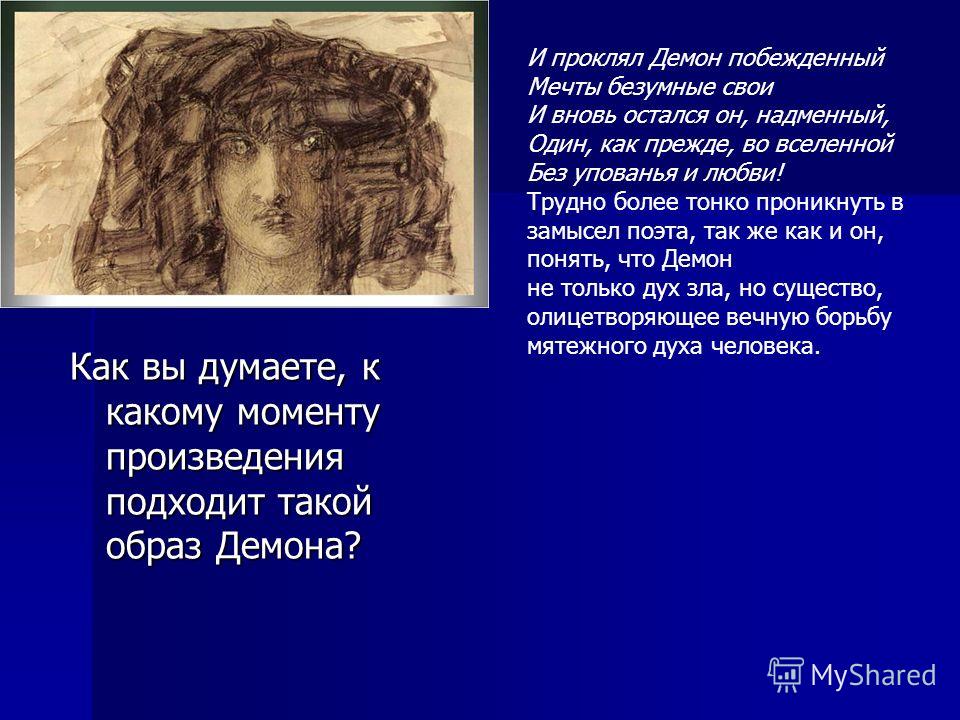

Причина поражения Демона, по мнению Лермонтова, – в ограниченности чувств Демона, в том числе и к Тамаре, поэтому он сочувствует своему герою, но и осуждает за надменное ожесточение против мира. В образе Демона сконцентрирован «вечный ропот человека», желающего встать вровень с природой. Божественный мир могущественнее мира личности – такова позиция поэта.

В образе Демона сконцентрирован «вечный ропот человека», желающего встать вровень с природой. Божественный мир могущественнее мира личности – такова позиция поэта.

Созданный автором образ природы занимает важное место в поэме. Эмоциональное восприятие природы показано в двух ракурсах: с точки зрения автора и главного героя. Для автора – «дик и чуден … весь божий мир», он не скрывает своего восхищения: «Роскошной Грузии долины ковром раскинулись вдали; //Счастливый пышный край земли!». Природа, воспринимаемая Демоном, имеет отрицательную динамику: от презрения («Но гордый дух презрительным окинул оком творенье бога своего») до ненависти («И все, что пред собой он видел, он презирал иль ненавидел»).

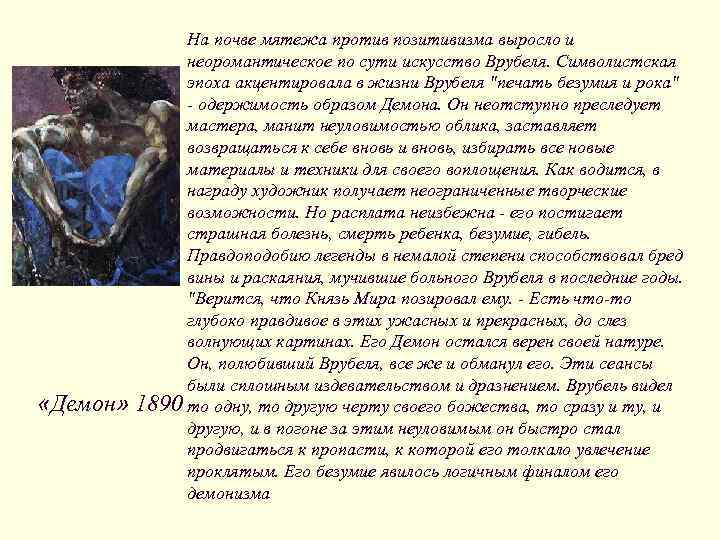

Образ Демона в картинах М.А. Врубеля; представление художника о Демоне как о символе эпохи

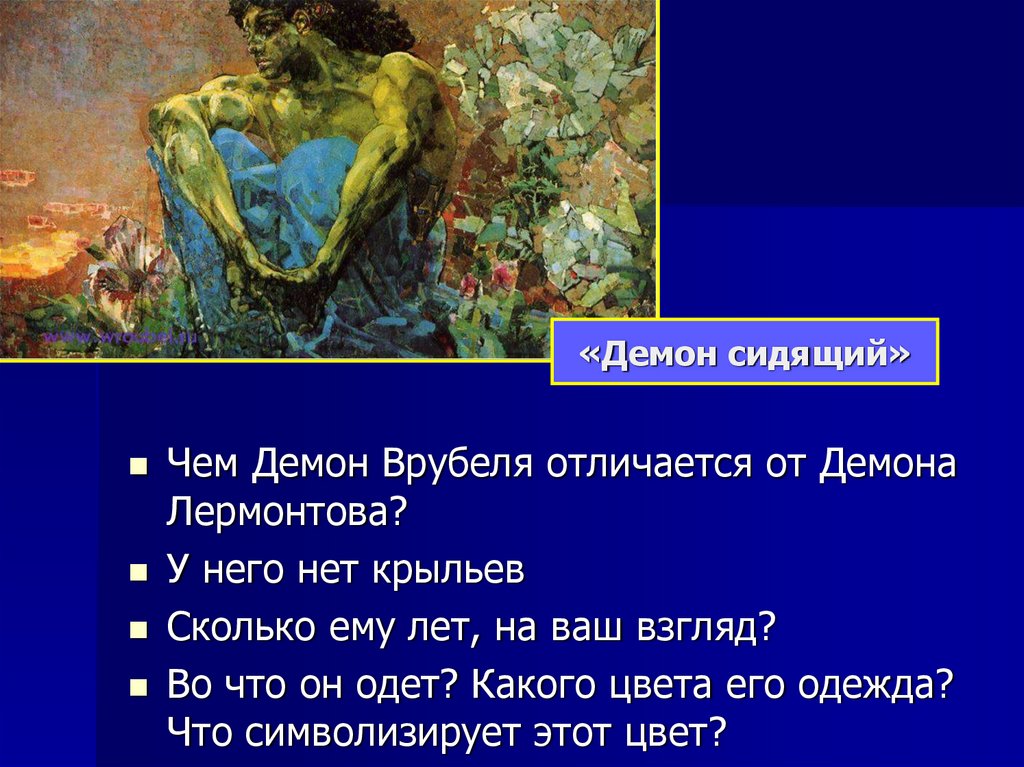

Образ Демона волновал так же, как и М.Ю. Лермонтова, М.А. Врубеля, художника-модерниста конца 19 века. В 1891 году вышло юбилейное переиздание сочинений Лермонтова, к которому Врубель исполнил 30 иллюстраций, в основном это были иллюстрации к поэме «Демон». Сам Врубель долгое время был неизвестен современникам, многие не понимали своеобразия его живописи. Все полотна Михаила Врубеля напоены тайной и сказкой, особенно его изображения демонов. Сюжет картины «Демон (сидящий)» был задуман Врубелем в Москве после прочтения поэмы Лермонтова. Оценивая Демона, Врубель писал: «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том властный и величавый». Именно таким мы видим его на картине «Демон (сидящий)».

Сам Врубель долгое время был неизвестен современникам, многие не понимали своеобразия его живописи. Все полотна Михаила Врубеля напоены тайной и сказкой, особенно его изображения демонов. Сюжет картины «Демон (сидящий)» был задуман Врубелем в Москве после прочтения поэмы Лермонтова. Оценивая Демона, Врубель писал: «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том властный и величавый». Именно таким мы видим его на картине «Демон (сидящий)».

Картина Врубеля написана в традиционной для него цветовой гамме, оригинальном композиционном принципе. Герой картины – не злобный дух, а молодой, красивый человек с великолепной мускулистой фигурой, густой гривой волос. Он очень печален, слеза катится по его щеке. В облике Демона нет ничего пугающего, страшного. Он вызывает сочувствие. Художник изобразил своего героя на фоне фантастической природы.

Его сильное тело напряжено, но лицо, наоборот, спокойно и даже несколько меланхолично. Это показывает двойственность образа демона – с одной стороны крепкое, словно гранитное тело, а с другой – ранимая, трепетная душа. Образ демона олицетворяет дух человека, его внутреннюю борьбу и душевные терзания.

Образ демона олицетворяет дух человека, его внутреннюю борьбу и душевные терзания.

Картина написана в своеобразном стиле Врубеля – она больше напоминает витраж или панно. Плоские мазки мастихином обеспечили эффект кристаллических граней. В письме к своей сестре от 22 мая 1890 года Михаил Александрович Врубель так описывал героя картины: «… полуобнаженная, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами».

Истоки печали и страданий Демона таятся в его разладе с самим собой, в его абсолютном одиночестве, в понимании бессмысленности и бесцельности своего существования. Сущность Демона в представлении Врубеля раскрывается всем художественным строем полотна, а именно: композиционными особенностями картины, своеобразием колорита. Как лермонтовский Демон весь соткан из противоречий, так и картина построена на контрастах. Могучая фигура Демона помещена в центре вытянутой по горизонтали картины. Он единственный герой во всем пространстве полотна, но ему все равно тесно в таком формате: художник словно обрезает фигуру героя сверху и снизу, оставляя простор лишь по бокам. Этот художественный прием позволяет зрителю ощущать, как тесно Демону в этом мире, как скован он душевной печалью, скорбью одиночества.

Он единственный герой во всем пространстве полотна, но ему все равно тесно в таком формате: художник словно обрезает фигуру героя сверху и снизу, оставляя простор лишь по бокам. Этот художественный прием позволяет зрителю ощущать, как тесно Демону в этом мире, как скован он душевной печалью, скорбью одиночества.

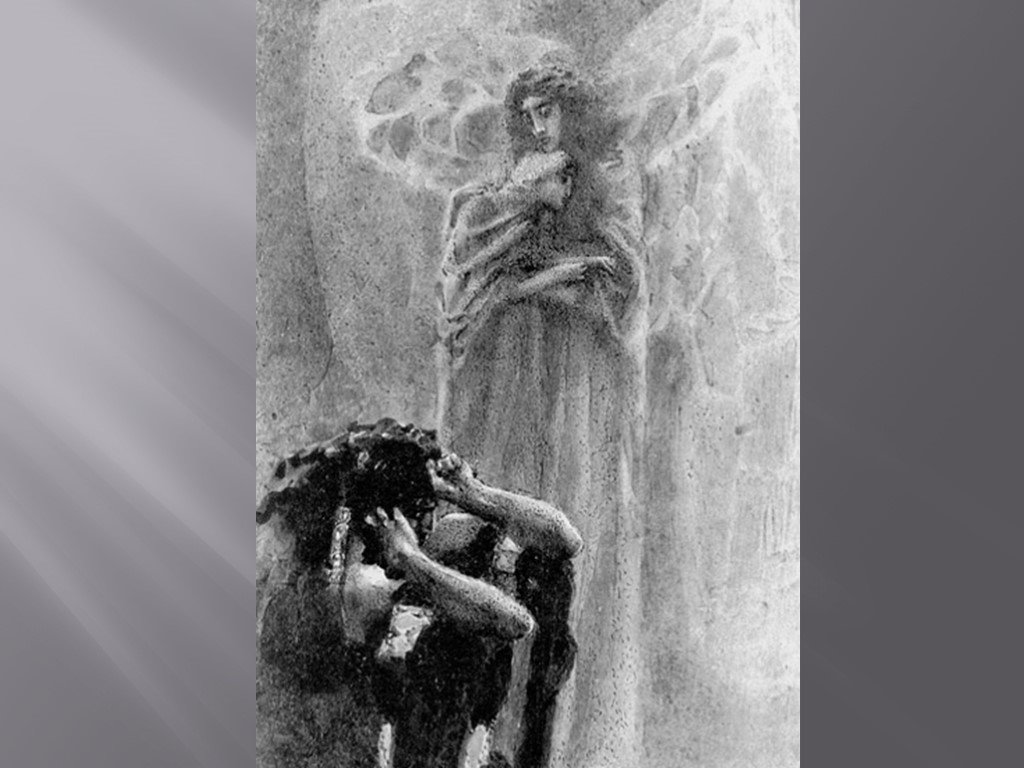

Мысль написать картину «Демон (поверженный)» возникла сразу же после создания «Демона (сидящего)». И уже в начале 1902 года картина была показана публике на выставке «Мира искусства» в Санкт-Петербурге.

О выставке сохранились воспоминания сестры жены Врубеля, Екатерины Ивановны Ге: «Михаил Александрович, несмотря на то, что картина была уже выставлена, каждый день с раннего утра переписывал ее, и я с ужасом видела каждый день перемену. Были дни, что “Демон” был очень страшен, и потом опять появлялись в выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота…». На картине «Демон (поверженный)» герой находится на дне глубокого ущелья, словно низринутый с небес. Некогда могучее тело выглядит жалко и пугающе: оно деформировано, плети иссохших рук заломлены над головой. Лицо повергнутого выражало безмерную тоску и безнадежность. Бессильные крылья с павлиньими перьями беспомощно лежат рядом. Голова неестественно покоится на груди. На голове героя не то венец, не то диадема со сверкающим рубином. Только глаза горят неугасимым огнем ненависти в лучах заходящего солнца. Темно-лиловые горы сумрачно окружают ущелье. Вдали виден поток воды, который вот-вот скроет героя.

Лицо повергнутого выражало безмерную тоску и безнадежность. Бессильные крылья с павлиньими перьями беспомощно лежат рядом. Голова неестественно покоится на груди. На голове героя не то венец, не то диадема со сверкающим рубином. Только глаза горят неугасимым огнем ненависти в лучах заходящего солнца. Темно-лиловые горы сумрачно окружают ущелье. Вдали виден поток воды, который вот-вот скроет героя.

Рассмотрев картины М.А. Врубеля, можно сделать следующие выводы:

– «Демон (сидящий)» похож на лермонтовского героя, но более очеловечен, печален.

– Оба Демона М.А. Врубеля контрастны.

– Сидящий Демон полон сил, он много размышляет о своей жизни, возможно, раскаивается в своей гордыне, ставшей причиной изгнания и отрешенности. Демон поверженный изображен художником как дух, потерпевший поражение в поединке с Богом.

– Картины написаны в традиционной для Врубеля цветовой гамме, оригинальном композиционном принципе.

Образ Демона в стихотворениях А. А. Блока «Демон» (1910, 1916 гг.), их связь с поэмой М.Ю. Лермонтова и картинами М.А. Врубеля

А. Блока «Демон» (1910, 1916 гг.), их связь с поэмой М.Ю. Лермонтова и картинами М.А. Врубеля

На поэта-символиста А.А. Блока, современника М. Врубеля, сильное впечатление произвела вторая картина художника. А.А. Блок чувствовал в «Демоне (поверженном)» судьбу самого художника. А позже, после разгрома революции 1905 года, Блок увидел в картине предсказание судьбы русской интеллигенции. На похоронах Врубеля он сказал: «Врубель пришел с лицом безумным, но блаженным. Он – вестник; весть его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера».

В цикл стихов А.А. Блока «Страшный мир» вошли два поэтических текста с одинаковым названием – «Демон». Даты создания произведений разделены шестью годами. Первое стихотворение написано в 1910 г., сразу после похорон Врубеля, второе появилось летом 1916 г. Обращение к картине М. Врубеля не случайно: поэта и художника сближали апокалипсические предчувствия, ощущения «тени Люциферова крыла» в настоящем и будущем. Блок считал образ Демона символом времени, олицетворенным выражением мировой скорби и мятущейся души.

Стихотворение «Демон» 1910 года показывает образ влюбленного героя, очарованного земной девушкой. Жизнь до встречи с Тамарой представляется ему бессмысленной и неинтересной: «Не жил я – блуждал средь чужих». С героиней Демон связывает блаженные перемены в своей жизни, но, несмотря на это, он готов уничтожить соперника-жениха, не боясь причинить боль Тамаре. Свое коварство он оправдывает любовью: «С тобою, с мечтой о Тамаре, // Я, горний, навеки без сил…».

Авторское понимание темы мятежного духа неотделимо от лермонтовских мотивов. В обоих произведениях Блока встречаются многочисленные аллюзии на строки поэмы Лермонтова: «песня зурны», «пусть скачет жених – не доскачет!»; «я возьму тебя с собою и вознесу тебя туда…».

Во втором стихотворении с поэмой Лермонтова сближают детали лирической ситуации – сцена соблазнения земной женщины и ее смерть.

«Демон» 1916 г. начинается с обращения к возлюбленной, которая уже очарована властью темного духа. Женский образ, лишенный имени, представляется безвольным, его покорность и преданность сродни поведению рабыни. Могучий Демон искушает спутницу, демонстрируя ей дали, не доступные смертным. Пунктами фантастического «маршрута» становятся сверкающий «гребень горный», бездонная бездна, «незапятнанный луг».

Могучий Демон искушает спутницу, демонстрируя ей дали, не доступные смертным. Пунктами фантастического «маршрута» становятся сверкающий «гребень горный», бездонная бездна, «незапятнанный луг».

Мрачный дух презирает человеческие чувства, и поэтому в тексте передано нарастание отрицательных эмоций. Во второй строфе ужас героини охарактеризован пренебрежительным эпитетом «бесполезный», а в пятом четверостишии людская «дикая страсть» получает целый ряд уничижительных характеристик: «малость», «ложь» и «грустная жалость».

Искушение продолжается: соблазнитель угадывает робкие желания земной спутницы. Поэтому возникает новая точка путешествия – космическая, откуда облик земли и звезд выглядит одинаково. Достигнув ее, онемевшая от удивления героиня обозревает «новые миры» – «невероятные», порождающие в душе «страх и бессилье».

Земная женщина не в состоянии перенести поток вселенских откровений. Демон вновь угадывает ее просьбу и охотно, без сожаления, отпускает возлюбленную, с «божественной улыбкой» наблюдая за ее последним полетом. Жестокость сцены усиливает сравнение погибающей с «камнем зыбким». Эпизод вызывает библейские реминисценции, связанные с падением ангелов, изгнанных из рая.

Жестокость сцены усиливает сравнение погибающей с «камнем зыбким». Эпизод вызывает библейские реминисценции, связанные с падением ангелов, изгнанных из рая.

Темный персонаж, чье «божественно-прекрасное» тело несут могучие крылья, не знает преград: он способен достичь любых отдаленных точек пространства. Самонадеянность Демона выражается также в его уверенности, что звездные миры, созданные Всевышним, являются порождением его «игры»: «Невероятные видения, // Создания моей игры». Обращая внимание на вневременную природу образа Демона, автор, тем не менее, указывает на его человеческие черты, выдающие классического обольстителя. Многоплановый облик героя соединяет в себе величие и коварство, бездушие и влюбленность, самоуверенность и стремление к внешним эффектам.

Образ блоковского Демона объединяет героев и Лермонтова, и Врубеля. Здесь и пляска Тамары, и песня зурны, и смерть жениха, как в поэме Лермонтова; и в то же время цветовой фон произведения напоминает картины Врубеля. Герой стихотворения отличается от своих предшественников. Ожидание перемен, томление, весна как символ обновления – все это характерно для лирики Блока.

Герой стихотворения отличается от своих предшественников. Ожидание перемен, томление, весна как символ обновления – все это характерно для лирики Блока.

Исследуя стихотворения А.А. Блока, можно сделать следующие выводы:

– В стихотворении 1910 г. Демон более похож на лермонтовского героя своей влюбленностью, надеждой на перемены.

– В обоих произведениях Блока встречаются аллюзии на строки поэмы Лермонтова.

– Цветовой фон произведения напоминает картины Врубеля.

– В стихотворении 1916 г. Демон демонстрирует власть над соблазненной им женщиной, проявляя жестокость и равнодушие.

Зло привлекательно, заманчиво, коварно, и у человека не всегда хватает духовных сил, чтобы избежать его пагубного влияния.

Произведения поэтов и художника показывают, что Демон вредит людям, искушает их, преследуя личные цели, поэтому доверчивость людей выгодна Демону.

Следует также обратить внимание на время создания произведений, как это сказалось на особенностях формирования образа.

Лермонтов – поэт-романтик, его романтический герой одинок, не находит в ней своего идеала, поэтому ищет родственную душу, которая могла бы понять его. Демон – гордый, непреклонный дух, воплотивший идею бунта, неприятия божьего мира. Лермонтов сохранил традиционный для мировой литературы образ Демона.

Художник-модернист Врубель видел в Демоне символ новой эпохи. Герой наказан за свое зло Богом, с которым он самоуверенно вел непримиримую вражду, ложно надеясь на свои силы.

Блок также отходит от традиционной трактовки образа Демона, он совмещает черты героев и Лермонтова, и Врубеля, поэтому Демон в произведении 1916 г. – безжалостный убийца, способный погубить человека, доверившегося ему.

Список использованных источников и литературы

1. Лермонтов М.Ю. Сочинения в 2-х т., М.: «Правда». 1988. С.719.

2. А. Блок. Избранное, М.: «Просвещение», 1988, с 350.

3. Дмитриев Н.А. «Михаил Врубель», М.: «Детская литература», 1984г., с.243.

4. https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/poverzhennyj-demon-mihaila-vr…

https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/poverzhennyj-demon-mihaila-vr…

Тема (образ) демона в произведениях русских поэтов :: ЕГЭ по литературе

Многие русские поэты в своих лирических произведениях обращаются к образу демона. Данный образ наблюдается в двух стихотворениях А.С. Пушкина: «Демон» и «Ангел». Рассмотрим, одинаково ли авторское представление образа демона, в чем заключаются сходства и различия между героями двух произведений.

В стихотворении «Демон» демон называется «злобным гением» с «язвительными речами». Лирический герой указывает на то, что демон не верил в любовь, в свободу и вообще «на жизнь насмешливо глядел». Дается демону и другая характеристика: «ничего во всей природе // благословить не хотел». Лирический герой говорит о том, что демон стал его навещать, и тайные встречи с ним были «печальными», поскольку он «вливал в душу хладный яд». Здесь демон выступает как соблазнитель и искуситель, который передает лирическому герою настроение неверия и отрицания.

Абсолютно по-другому образ демона раскрывается в стихотворении «Ангел». Здесь внимание уделяется внутренним изменениям демона, которые произошли в результате влияния ангела. А.С. Пушкин использует прием противопоставления, причем противопоставляется не только ангел демону, но и прежний демон обновленному демону. Первоначальные характеристики демона соответствуют каноническим представлениям: он «мрачный и мятежный», он летает над «адской бездною», он «дух отрицанья, дух сомненья». Но, когда демон смотрит на «ангела нежного», внутри него происходят изменения: «И жар невольный умиленья // Впервые смутно познавал». Демон признается, что ангел «недаром сиял» ему. Автор показывает, что демон только сейчас осознает: «Не все я в небе ненавидел, // Не все я в мире презирал». Демонстрируя, что демон просит у ангела прощение, А.С. Пушкин показывает, что демон сожалеет, что все это время он не знал истины, что все это время он не был знаком с добром.

Сопоставление двух пушкинских стихотворений позволяет увидеть изменения в мировоззрении автора.

Если в «Демоне» показано, что демон является соблазнителем лирического героя на неверие, злобу и печаль, то есть он является деятелем, то в «Ангеле» показано, что демон оказывается под влиянием ангела, то есть деятелем является ангел, а не демон.

В стихотворении «Ангел» поднимается проблема противостояния добра и зла, однако она раскрывается необычно: в стихотворении нет ни намека на физическую борьбу ангела и демона, ангел побеждает демона, не используя никакой физической силы, ему помогает победить «сияние» и чистота. В отличие от стихотворения «Демон», где демон представлен исключительно как представитель зла, в стихотворении «Ангел» образ демона неоднозначен, двояк: сначала это типичный представитель зла, от которого он в итоге отказывается. Если герой «Демона» ни во что не верил и «ничего во всей природе // благословить не хотел», то герой «Ангела» дает себе возможность измениться и поверить в прекрасное.

В двух произведениях совершенно разные настроения. В «Ангеле» А.С. Пушкин отходит от канонов и демонстрирует способность демона познать добро и благословить то, что раньше он ненавидел и презирал. Символично само название стихотворения, которое, помимо подчеркивания силы ангела, указывает на направленность движения демона в сторону добра, ярким представителем которого является ангел. Такой направленности демона от зла к добру в стихотворении «Демон» не наблюдается.

Понравилось сочинение? А вот еще:

Лучшие иллюстрации демонов всех времен

Правитель демонов Баел из Dictionnaire Infernal . Луи Ле Бретон/Общественное достояние Демоны подземного мира, соблазняющие нас на грех, (во всяком случае, теоретически) бесчисленны. Тем не менее, это не помешало писателю-оккультисту начала XIX века Жаку Коллену де Планси попытаться каталогизировать их.

Тем не менее, это не помешало писателю-оккультисту начала XIX века Жаку Коллену де Планси попытаться каталогизировать их.

Как и многие демонологи до него, де Планси намеревался составить отчет о демонических событиях и силах в своей книге 9.0002 Адский словарь . Что отличает работы де Планси, так это его пугающе сюрреалистические иллюстрации — дьяволы, составляющие его оккультный бестиарий, являются одними из самых запоминающихся в истории демонической литературы.

Де Планси за свою жизнь опубликовал десятки наименований, но ему так и не удалось превзойти успех (или позор) Dictionnaire Infernal , впервые появившегося в 1818 году, за которым последовало несколько обновленных изданий. Полный подзаголовок для 19Издание 26 описывает книгу как «универсальную библиотеку о существах, персонажах, книгах, делах и причинах, относящихся к проявлениям и магии торговли с адом; гадания, оккультные науки, гримуары, чудеса, заблуждения, предрассудки, предания, народные сказки, различные суеверия и вообще всевозможные чудесные, удивительные, таинственные и сверхъестественные верования».

Многие описания демонов в Dictionnaire Infernal восходят к более ранним демонологическим текстам, например, 16 века Pseudomonarchia Daemonum

, или 17 век Малый Ключ Соломона . Оба этих названия содержали иерархические описания многочисленных обитателей Ада, версии которых де Планси включил в свой текст. Среди духов, представленных в книге де Планси, есть хорошо известные злые духи, такие как Люцифер и жадный Маммон, а также более малоизвестные демоны, такие как низший демон Укобах, который склонен к фейерверкам и маслам, и падший ангел с мехами Ксафан. Библейский демон Асмодей. Луи Ле Бретон/Общественное достояние Когда де Планси впервые опубликовал свой путеводитель по миру демонов в 1818 году, он имел репутацию противника суеверий и религии. Однако в 1841 году де Планси передумал и обратился в набожного католика. К шестому изданию Dictionnaire Infernal, , опубликованному в 1863 году, будь то под влиянием его обращения или просто благодаря дополнительным ресурсам, де Планси включил иллюстрации.

Издание книги 1863 года содержало сотни точечных иллюстраций, более 60 из которых изображали конкретных демонов. Они были созданы французским художником Луи Ле Бретоном, а затем выгравированы в виде гравюр на дереве М. Жарро, оба из которых подписали многие иллюстрации. Их странные изображения людей-сов на ходулях, королей кошек-лягушек с ногами насекомых и шутов со спиральными рогами превратили Dictionnaire Infernal из оккультной странности, о которой можно было бы легко забыть, в пугающий бестиарий, на который до сих пор ссылаются и которым делятся сегодня. .

Демон Андрас с головой совы и телом ангела. Луи Ле Бретон/Общественное достояниеС 1863 года иллюстрации из книги де Планси также использовались для сопровождения эзотерических изданий, таких как новые издания Малого ключа Соломона

, а также любое количество книг по магии и демонологии (спасибо, Общественное Домен!). В эпоху Интернета они также регулярно появляются только из-за их общей странности, в том числе на Boing Boing и Dangerous Minds 9.0003 .

В эпоху Интернета они также регулярно появляются только из-за их общей странности, в том числе на Boing Boing и Dangerous Minds 9.0003 .Спустя 150 лет иллюстрации Ле Бретона по-прежнему кажутся дьявольски изобретательными. Узнайте больше об этих ужасных созданиях греха ниже.

Демон из Dictionnaire Infernal . Луи Ле Бретон/Public DomainAbigor, демон войны. Луи Ле Бретон/Public DomainUkobach, второстепенный нефтяной демон. Луи Ле Бретон/Общественное достояние Демон, Деум. Луи Ле Бретон/Общественное достояние Всего лишь один из десятков демонов из Dictionnaire Infernal . Луи Ле Бретон/Общественное достояние Демон Ронве. Луи Ле Бретон/Public Domain Демон со свечой, Ян-гант-и-тан. Louis Le Breton/Public DomainStolas, связанный с астрономией и ядовитыми растениями. Луи Ле Бретон/общественное достояниеЭти находящиеся под угрозой исчезновения карликовые кролики пережили лесной пожар, отправившись под землю

Пожарные и биологи устроили спасательную операцию, когда район был признан безопасным.

occultbooks недели демонов

КНИГА GASTRO OBSCURA

Попробуй мир!

Открывающее глаза путешествие по истории, культуре и местам кулинарного мира. Заказать сейчас

Как выглядит дьявол?

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

От падшего ангела до бородатого рыжеволосого человека с рогами Князь Тьмы на протяжении многих лет изображался в самых разных формах. Сатанинская фигура, как она понимается сегодня, является результатом столетий искусства, литературы и театра.

Чтобы узнать, как на самом деле выглядит дьявол, журнал All About History побеседовал с Мариной Монтесано, профессором средневековой истории Мессинского университета в Италии, и Яном Махильсеном, старшим преподавателем истории раннего Нового времени в Университете Мессины в Италии. Кардиффский университет в Великобритании. Оба этих ученых являются экспертами в истории Сатаны и оккультизма.

Кардиффский университет в Великобритании. Оба этих ученых являются экспертами в истории Сатаны и оккультизма.

Вот восемь способов, которыми люди изображали Сатану в истории.

Связанный: Откуда взялся сатана?

1. Древний иврит: змей

Витраж в протестантской церкви Сен-Пьер-ле-Жен, Страсбург, Франция, изображающий Адама и Еву, которых змей искушает съесть плод с Дерева Знание Добра и Зла. (Изображение предоставлено Godong / Contributor via Getty Images) В ветхозаветной Книге Бытия змей, искушавший Адама и Еву запретным плодом в Эдеме, обычно ассоциируется с сатаной. Однако в оригинальном еврейском тексте такое имя не дается существу, которое убеждает их съесть плод с Древа познания добра и зла. По словам Марины Монтесано, единственные упоминания «сатана» в еврейской Библии означают «противник», «препятствие» или «враг» и могут относиться либо к человеческим антагонистам, либо к сверхъестественным существам. Лишь позднее, в Новом Завете, сатана прямо упоминается как змей. Несмотря на это, змей и змеи по-прежнему обычно ассоциируются с дьяволом.

Лишь позднее, в Новом Завете, сатана прямо упоминается как змей. Несмотря на это, змей и змеи по-прежнему обычно ассоциируются с дьяволом.

2. Раннее средневековье: Падший ангел

Изображение мятежных ангелов, изгнанных Богом с небес. Многие интерпретируют Исайю 14:12, где описывается падший ангел Люцифер, сброшенный с небес, как описание Сатаны. (Изображение предоставлено: DEA PICTURE LIBRARY/Getty)В Библии Книга Исайи 14:12 гласит: «Как ты упал с неба, о Люцифер, сын зари! ослабил народы». Это прямое указание на то, что Бог изгнал сатану с неба. «Люцифер, «утренняя звезда» — это выражение, с помощью которого Исаия определяет будущего царя Вавилон , — сказал Монтесано. — Однако отцы раннесредневековой церкви разработали фигуру Люцифера далеко за пределы библейского текста, сделав его мятежным ангелом и превратив в парадигму гордыни как смертного греха.

Самое раннее известное предполагаемое изображение сатаны находится на мозаике шестого века в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна, Италия. Изображение «показывает дьявола в виде бесплотного голубого ангела, [но это] в конечном итоге ушло в пользу более демонической внешности с анималистическими чертами», — сказал Монтесано.0005

Изображение «показывает дьявола в виде бесплотного голубого ангела, [но это] в конечном итоге ушло в пользу более демонической внешности с анималистическими чертами», — сказал Монтесано.0005

3. Позднее средневековье: сатана как зверь

Витраж в базилике Нотр-Дам в Женеве изображает ангела, сражающегося с сатаной, который изображен в виде дракона. Такие изображения драконов были распространены в средневековый период. (Изображение предоставлено Годонгом/Гетти) По словам Монтесано, изображения дьявола в средневековый период обычно были похожи на дракона. Например, один из первых пап, известный как Святой Сильвестр, как сообщается, убил дьявольского дракона , произведя впечатление на группу языческих священников и подтвердив христианскую веру римского императора Константина, как объяснил Ганс А. Польсандер, профессор классики, в «». Император Константин (открывается в новой вкладке)» (Routledge, 2004).

Польсандер, профессор классики, в «». Император Константин (открывается в новой вкладке)» (Routledge, 2004).

Похожие: Ночь Дьявола: История розыгрышей перед Хэллоуином

Однако, хотя мифические существа в средневековый период часто ассоциировались с дьяволом, настоящие животные тоже. Согласно Британской библиотеки , многие средневековые изображения дьявола имеют анималистические черты, в том числе культовые раздвоенные копыта, хвосты, когти и даже перепончатые руки.

Эта иллюстрированная рукопись, созданная в первой половине XIV века, известна как «Декреталии Смитфилда» или «Декреталии Григория IX». На этой странице изображен дьявол с когтями, крыльями и хвостом, изгнанный ангелами. (Изображение предоставлено Британской библиотекой/Royal 10 E. IV, f.223) Иллюстрации из французского манускрипта XIV века под названием Smithfield Decretals изображают дьявола с частями тела животных и изображают его в виде огромного зверя. «Мы находим [изображения] лисиц, медведей , львов и многих других, имеющих коннотации, которые могут означать те, которые приписываются дьяволу», — сказал Монтесано.

«Мы находим [изображения] лисиц, медведей , львов и многих других, имеющих коннотации, которые могут означать те, которые приписываются дьяволу», — сказал Монтесано.

4. Ад Данте: Крылатый дьявол

Бесперый крылатый зверь, описанный Данте Алигьери в его «Божественной комедии». Такие изображения Сатаны могут восходить к вавилонским мифам. (Изображение предоставлено: Heritage Images / автор Getty Images)Поэма XIV века «Инферно», написанная Данте Алигьери как часть его « Божественной комедии », рассказывает о вымышленном путешествии по семи кругам, из которых состоит ад, прежде чем главный герой встретится лицом к лицу с самим сатаной. Данте описывает сатану с «двумя могучими крыльями, как подобает такой большой птице; паруса морские я никогда не видел такими большими. У них не было перьев, кроме как у летучей мыши». ( Песнь 34: 49-51 (открывается в новой вкладке)).

Согласно Монтесано, крылья Сатаны могут происходить из вавилонской мифологии из-за ассоциации дьявола с фигурой Лилит. «Лилит происходит от древних вавилонских демонов Лилиту: крылатых женщин, летающих сквозь ночь, соблазняющих мужчин и нападающих на беременных женщин и младенцев», — сказала она.

«Лилит происходит от древних вавилонских демонов Лилиту: крылатых женщин, летающих сквозь ночь, соблазняющих мужчин и нападающих на беременных женщин и младенцев», — сказала она.

Данте также вводит элементы греко-римской мифологии в свои традиционные христианские знания. Он называет дьявола «Дис» и «Город Дис», который происходит от Диса Патера, римского бога подземного мира согласно « Энциклопедия Данте (открывается в новой вкладке)» (Routledge, 2000) Ричард Лансинг, профессор итальянских исследований и сравнительного литературоведения Университета Брандейса. В «Аде» Данте пишет: «Поэтому в наименьшем круге, где находится точка Вселенной, на которой восседает Дис, тот, кто предает, навеки сгорает». ( Песнь 11:64-65 (откроется в новой вкладке)).

5. Сатана с рогами

Гравюра 1608 года из «Compendium Maleficarum» Франческо Марии Гуаццо, изображающая сатану в образе летающего козла, несущего ведьму на шабаш. (Изображение предоставлено UniversalImagesGroup / автор Getty Images) Явная ранняя связь между сатаной и козами обнаруживается в мозаике базилики Сант-Аполлинаре-Нуово, построенной в конце 6-го века в Италии. В мозаике синий ангел до Иисус ‘ слева стоит за тремя козлами, а к ангелу справа от Иисуса присоединяются три овцы .

В мозаике синий ангел до Иисус ‘ слева стоит за тремя козлами, а к ангелу справа от Иисуса присоединяются три овцы .

Работа представляет собой притчу из Евангелия от Матфея 25:31-46: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, сядет на престоле славы Своей. Все народы соберутся перед Ним, и отделит людей одних от других, как пастух отделяет овец от козлов». В истории коза ассоциируется с теми, кто не попадает в рай. Некоторые искусствоведы, такие как Аластер Сук из Девяти0073 BBC , утверждают, что это место, где дьявол и его приспешники получили свои рога.

Связанный: Нет симпатии к дьяволу: почему люди боятся сатанизма

В этом первом или втором веке до н.э. Статуя, хранящаяся в Национальном археологическом музее. в Неаполе, Италия, бог Пан борется с козой. Ученые расходятся во мнениях относительно того, когда сатана впервые стал изображаться в виде коз или божества Пана или быть связан с ними. (Изображение предоставлено портфолио Mondadori/Getty)

(Изображение предоставлено портфолио Mondadori/Getty)Другие эксперты не согласны. «Козел, который до средневековья едва ли был связан с демонологией, взял на себя новую роль [примерно в это время]». — сказал Монтесано. «По мнению некоторых ученых, эта новая роль проистекает в основном из-за ее связи с скандинавскими мифами. Другие говорят, что она может происходить от языческого бога Пана, в то время как британский историк Рональд Хаттон считает, что это больше связано с неоязыческим возрождением современности, а не средневековья. — раз».

В своей книге « Дьявол: представления о зле от античности до первобытного христианства» » (Cornell University Press, 1987), Джеффри Бертон Рассел утверждает, что связь между сатаной и козой проистекает из ассоциации дьявола с божествами плодородия подземного мира, которых христиане отвергли как демонов. Наряду с другими языческими богами, эти рогатых идолов особенно боялись «из-за их ассоциации с дикой природой и сексуальным безумием». «Сатана изображен в человеческом обличье, подобно классическим изображениям греческих богов. (Изображение предоставлено: Art Media/Print Collector/Getty Images)

«Сатана изображен в человеческом обличье, подобно классическим изображениям греческих богов. (Изображение предоставлено: Art Media/Print Collector/Getty Images)

Многие современные зрители привыкли видеть Сатану точеным красивым мужчиной, например, в сериале Netflix 2016 года «Люцифер». Это воплощение дьявола впервые появилось в 17 веке. В 1667 году Джон Мильтон опубликовал свою эпическую поэму « Потерянный рай », в которой рассказывается история изгнания сатаны с небес и его искушения Адама и Евы в Эдемском саду. Согласно книге Нэнси Розенфилд « Человеческий сатана в литературе семнадцатого века » (Ashgate Publishing, Ltd., 2013), Милтон изображает сатану как «героического полководца», который является «самым привлекательным сатанинских персонажей литературы 17 века».

В 18 и начале 19 веков возродился интерес к «Потерянному раю». Художник Уильям Блейк нашел образ Сатаны Милтона настолько неотразимым, что создал несколько иллюстраций , сопровождающих версию «Потерянного рая», в которой обнаженный Сатана изображен как красивая, богоподобная фигура, полностью черты человека.

7. Дьявол, одетый в красное

Дьявол в страхе убегает от суфражистки с листовкой «Голосуйте за женщин» на этой британской открытке против избирательного права от 1900. (Изображение предоставлено: Ken Florey Suffrage Collection/Gado/Contributor via Getty Images)В 19-м и начале 20-го века образ дьявола использовался в рекламе и сатирических мультфильмах. В одном мультфильме 1900 года его прогоняет борец за избирательное право женщин. Наряду с его рогами, он также полностью красный, с остроконечной бородой и с вилами.

Похожие: 20 самых странных историй из Библии

Красные колготки дьявола на самом деле происходят из театральных постановок. В 1859 г., композитор Шарль Гуно использовал сказку «Фауст», которая также вдохновила Марло на более раннюю пьесу «Доктор Фауст», в оперу, в которой дьявольский персонаж Мефистофель носит костюм эпохи Возрождения, включая красные колготки, также известные как шланг.

В своей книге « История оперы: вехи и метаморфозы » (Opera Journeys Publishing, 2003) Бертон Фишер писал: «Марсель Журне спел Мефистофеля Фауста более тысячи раз, создав стереотипный образ. оперных персонажей в виде чертей в красных трико». Различные интерпретации этой театральной одежды сохранились и остаются популярными Хеллоуин костюмов сегодня.

8. Дьявол 20-го века

Молодой актер Харви Стивенс в роли Дэмиена Хоторна из фильма 1976 года «Омен» представляет собой захватывающую интерпретацию сатаны в развлекательном представлении, изображающую его ребенком, а не взрослым или зверем. (Изображение предоставлено: Stanley Bieleki Movie Collection / Contributor via Getty Images) В романе Михаила Булгакова « Мастер и Маргарита » (впервые опубликовано в журнале «Москва», 1966) черт предстает умным, но скрытным незнакомцем, которого сопровождает говорящий кот. Точно так же в фильме 1987 года «Сердце ангела» Роберт де Ниро играет Луи Сайфра (Люцифера), хорошо одетого, но загадочного бизнесмена.

Точно так же в фильме 1987 года «Сердце ангела» Роберт де Ниро играет Луи Сайфра (Люцифера), хорошо одетого, но загадочного бизнесмена.

В 1936 году американский писатель Стивен Винсент Бенет написал « Дьявол и Дэниел Вебстер », в котором персонаж мистер Скретч (Сатана) борется за свое право на человеческую душу в суде. . Аналогичным образом 19В фильме 97-го года «Адвокат дьявола» Аль Пачино играет Люцифера в роли главы сомнительной юридической фирмы Нью-Йорка.

Но даже эти современные изображения Люцифера как юриста берут свое начало в Средневековье. В статье из журнала la Revue de l’histoire des Religions, Карл Шумейкер, историк из Висконсинского университета в Мэдисоне, описал средневековую придворную драму, в которой «дьявол и его адский совет выбрал демона, сведущего в законе, и послал его в небесный суд, чтобы предъявить иск о законном праве на человеческий род».

Эта статья была адаптирована из предыдущей версии журнала All About History, выпускаемого компанией Future Ltd.