О свободе воли. Об основе морали (Артур Шопенгауэр)

269 ₽

210 ₽

+ до 40 баллов

Бонусная программа

Итоговая сумма бонусов может отличаться от указанной, если к заказу будут применены скидки.

Купить

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

В наличии

В наличии в 595 магазинах. Смотреть на карте

482

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

Новинки

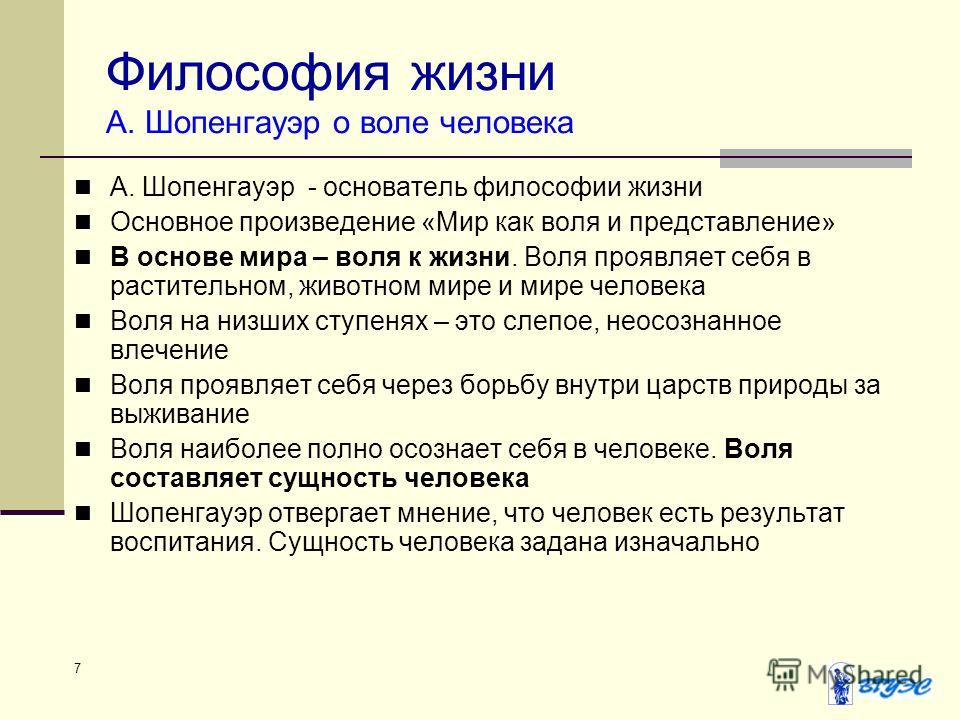

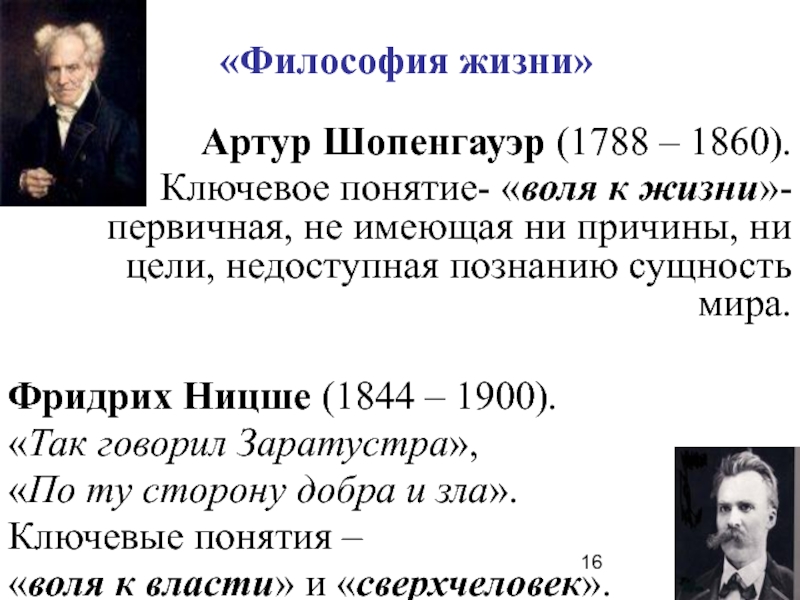

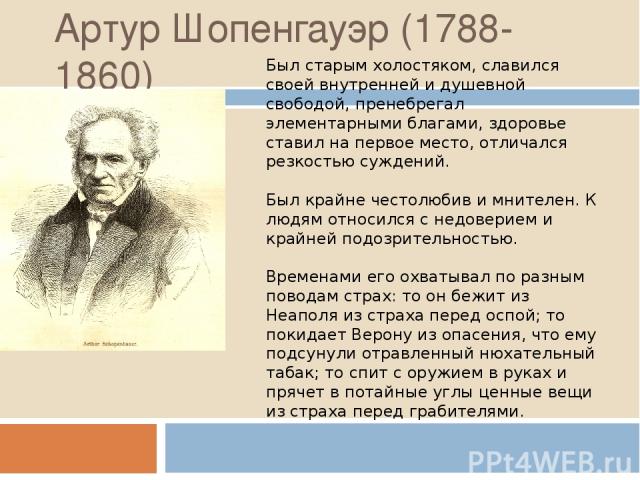

Артур Шопенгауэр (1788 — 1860) – выдающийся немецкий философ-иррационалист.Произведения, представленные на конкурс в Королевскую академию наук Норвегии, посвящены двум основным проблемам этики: свободе воли и основам морали.

Описание

Характеристики

Новинки

Артур Шопенгауэр (1788 — 1860) – выдающийся немецкий философ-иррационалист.Произведения, представленные на конкурс в Королевскую академию наук Норвегии, посвящены двум основным проблемам этики: свободе воли и основам морали.По Шопенгауэру, человек не обладает совершенной и устоявшейся природой. Следовательно, он в равной степени свободен и несвободен.Лишь только воля составляет сущность человека, поэтому свобода – удел немногих… И вот парадокс: в этом добровольном закабалении повинна, прежде всего, сама мораль.

АСТ

На товар пока нет отзывов

Поделитесь своим мнением раньше всех

Как получить бонусы за отзыв о товаре

1

Сделайте заказ в интернет-магазине

2

Напишите развёрнутый отзыв от 300 символов только на то, что вы купили

3

Дождитесь, пока отзыв опубликуют.

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Книга «О свободе воли. Об основе морали» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.

Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом

другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу

Артур Шопенгауэр

«О свободе воли. Об основе морали» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка

почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

Об основе морали» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка

почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

Кант versus Шопенгауэр — Моноклер

Рубрики : Последние статьи, Философия

Нашли у нас полезный материал? Помогите нам оставаться свободными, независимыми и бесплатными, сделав любое пожертвование или купив что-то из нашего литературного мерча.

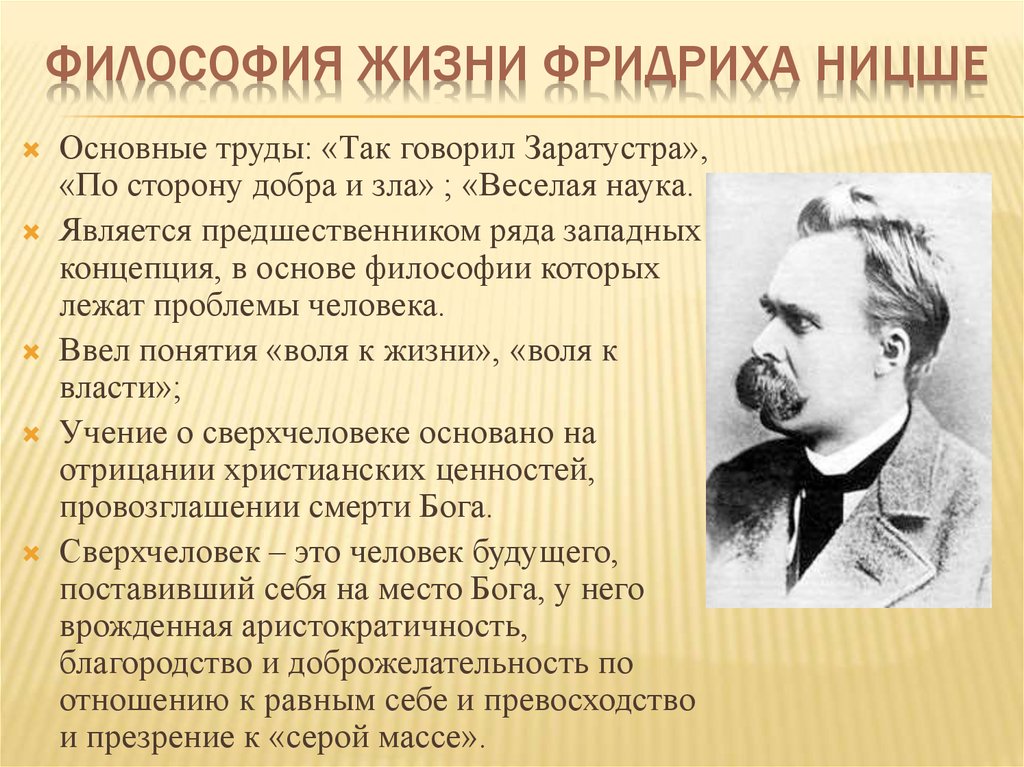

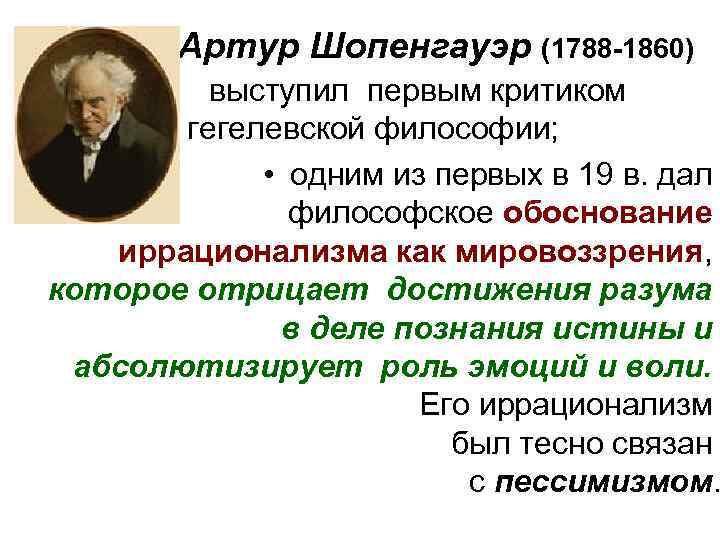

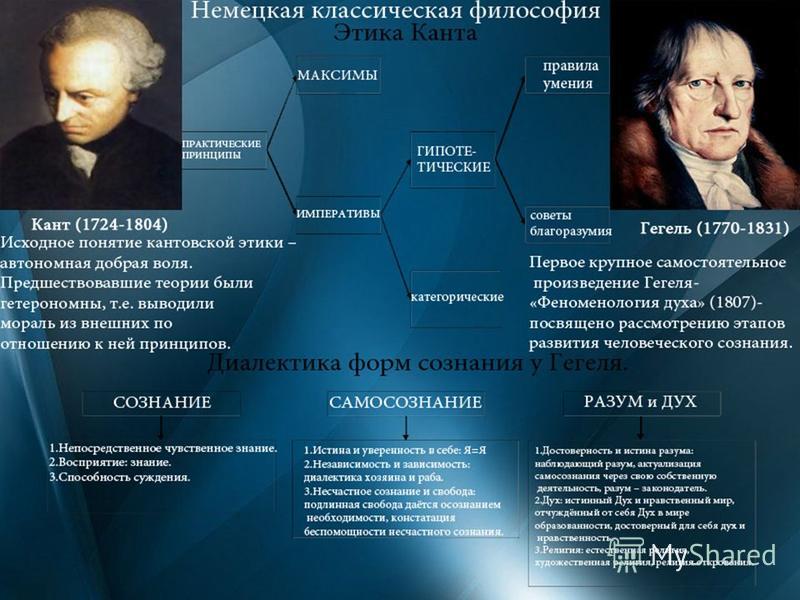

Каждому из нас знакома ситуация морального выбора, и зачастую она возникает из-за конфликта между желанием и долгом. Рассказываем о двух точках зрения на проблему — родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта и философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра — и разбираемся, что такое философия морали, в чем суть и противоречие кантианской этики долга и почему Шопенгауэр был уверен, что мы не можем быть «моральным механизмом», работающим слаженно и точно.

Наша жизнь полна сложных и противоречивых ситуаций, требующих морального выбора. Столкнувшись с ними, мы ищем ответ на вопрос: «что я должен делать?». Порой ни наш жизненный опыт, ни советы друзей не в силах помочь — тогда пытливый ум обращается за помощью к философии. Ответ крайне важен: всё, что произойдет с нами в дальнейшем, зависит от него. Именно поэтому Кант начинает с этого вопроса практический раздел своего учения.

Столкнувшись с ними, мы ищем ответ на вопрос: «что я должен делать?». Порой ни наш жизненный опыт, ни советы друзей не в силах помочь — тогда пытливый ум обращается за помощью к философии. Ответ крайне важен: всё, что произойдет с нами в дальнейшем, зависит от него. Именно поэтому Кант начинает с этого вопроса практический раздел своего учения.

Зачастую моральный выбор возникает из-за конфликта между желанием и долгом. Конфликт, безусловно, мучителен, но одновременно с этим он дает импульс рефлексии, превращая человека в «машину по производству концептов». Представления о философии как о чем-то стабильном и незыблемом ложны — это не устойчивая система, а скорее нескончаемая дискуссия, борьба мнений. Хоть окончательный ответ и невозможен, философские споры могут быть полезны: они дают ориентир, особенно когда речь идет о вопросах нравственности.

Есть ли нечто особое в разговорах о морали? О чем вообще говорят моралисты — о том, что должно быть, или о том, что есть? Быть моральным помогает разум или сердце? Полемика Иммануила Канта и Артура Шопенгауэра касательно этики — яркая иллюстрация разных подходов к этим проблемам.

Этика долга Канта — классический пример рационализма в моральной философии. Она тесно вплетена в систему мыслителя и взаимодействует с его учением о познании и философией религии. Цель философа состояла в осмыслении природы человека, недаром три основных вопроса «Критики чистого разума» («что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?») сводятся к главному: «Что такое человек?». Как мы видим, Кант пытается рассмотреть человека целостно, поэтому вопросов морали избежать нельзя.

Определяя этику как учение о законах свободы и нравственности, мыслитель очищает её от всего эмпирического: он отделяет «должное» от «сущего». Философ убежден — необходимо превратить этику в метафизику нравственности, лишенную какой-либо связи с опытом. В качестве «сущего» отвергаются как утилитарные мотивы, так и эмоциональные факторы — симпатия, сочувствие, сострадание. Мораль, согласно Канту, дает нам идеал, к которому нужно стремиться, и, конечно, это идеал разума. Именно поэтому этику немецкого философа называют интеллектуалистской.

Для Канта моральный поступок делается исключительно из чувства долга, в нем есть место лишь знанию морального закона. Стремясь к математической точности, философ дает «формулу морали» — категорический императив: «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Эта формулировка не единственная, есть еще вариант:

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

Если упростить первую формулировку, то получится примерно следующее: «поступай так, как ты бы хотел, чтоб поступали все». Разве это ничего не напоминает? Что-то вроде наставления из детства: «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Однако все немного сложнее: мы, безусловно, не хотим, чтобы нам вредили, и некоторых из нас это мотивирует не вредить окружающим. Но есть поступки как бы допустимые по отношению к нам и недопустимые в адрес других (например, наших близких).

Нравственный поступок происходит ради торжества морали. Как только первостепенными становятся другие цели, императив превращается в «гипотетический», а поступок лишается этического окраса. Здесь возникают сложности: первоначально Кант отрицает какую-либо мотивацию, кроме чувства долга. При этом второй вариант императива требует относиться к другим «не только как к средству», что наводит на мысль о дополнительной мотивации. Как же тогда определить моральность поступка? Видимо, первоначальной целью должно быть уважение к закону и чувство долга, а остальные мотивы должны быть либо слабыми, либо отсутствовать. Это одно из противоречий этики Канта. Ни одна философская система не лишена недостатков.

Делая акцент на долженствовании, Кант продолжает идеи Аристотеля. Отличие состоит в том, что древнегреческий мыслитель связывал моральную добродетель со счастьем, а немецкий гений от этой связи отказался.

Несмотря на величие идей мыслителя, можно смело сказать — Кант не доверяет человеку. Он чурается живого в людях: интереса, эмоций, желаний, инстинктов, считая их ненадежным основанием для этики. Поэтому пред нами предстает закон, а чувства и интуиция как бы исключаются. Уповая на разум, философ стремится превратить нас в «моральный механизм», работающий слаженно и точно. Такие «новые люди» явно реализуют утопические идеи Канта касательно политики и государства: с ними возможно создание мировой конфедерации, заключение «вечного мира», о которых он писал позднее. Однако порою от такого подхода веет мазохизмом, конфликтом и противоречиями: в работе «О мнимом праве лгать из человеколюбия» философ отвергает ложь, даже если она спасет человеку жизнь.

Идеи мыслителя согласуются с его размеренной жизнью: так и не женившись, он много работал и почти никуда не выезжал. Гений Канта состоит в очищении философии морали от «сущего», в отделении морали от счастья, пусть и неокончательного. Его категоричность обнажает серьезность морального сознания: необходимо, как бы то ни было, быть нравственным. Разве этика не должна быть радикальной, чтобы совершенствовать человека?

Другим знаменитым холостяком-философом является Артур Шопенгауэр. Ему явно не были свойственны кантовская умеренность и тактичность, он был сварлив и пессимистичен, а не женился скорее потому, что, кажется, был женоненавистником. Мыслитель не особо любил людей. Однажды он спустил по лестнице пожилую швею, что отвлекала его разговорами с подругой. За этот проступок он платил старухе компенсацию до конца её жизни, а когда женщина скончалась, написал: «Старуха умерла — бремя свалилось».

Шопенгауэр заинтересовался трудами Канта, но был во многом не согласен. Прежде всего, он посягнул на главное — напал на идею долженствования:

Прежде всего, он посягнул на главное — напал на идею долженствования:

«Кто сказал вам, что существуют законы, которым должно подчиняться наше поведение? Кто сказал вам, что должно происходить то, чего никогда не происходит? Что дает вам право заранее принимать это и сообразно тому тотчас навязывать нам, как единственно возможную, этику в законодательно-повелительной форме?».

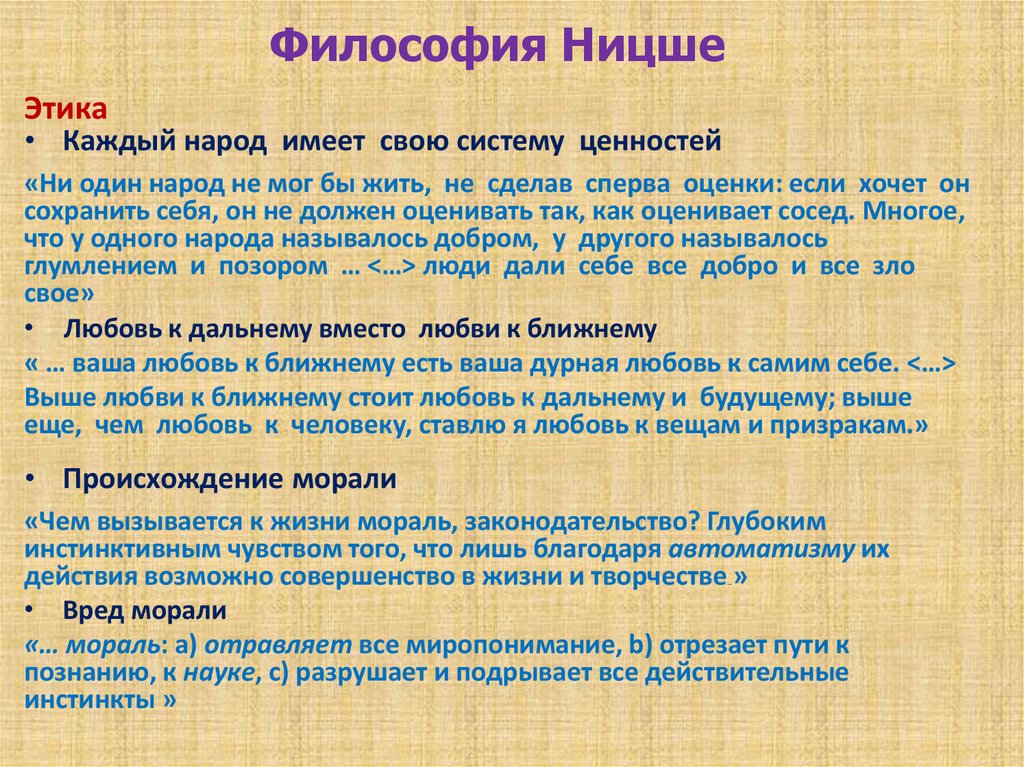

Для Шопенгауэра недопустимо, чтобы этика занималась «должным», ведь она имеет дело с живыми, поступающими людьми, а не абстрактными сущностями. Поэтому философ отрицает существующие прежде всякого исследования законы и довольствуется толкованием того, что ежедневно совершается, стремясь прийти к его уразумению. Мыслитель оставляет императивную форму только для религиозной этики:

«Пока таких доказательств не приведено, я не признаю для введения в этику понятий закона, предписаний, должного никакого иного происхождения, кроме не имеющего ничего общего с философией, именно моисеевских заповедей».

Долг, согласно Шопенгауэру, не может быть безусловным: мы изначально берем взаймы и только после этого становимся должниками. Конечно, для морали подобное было бы абсурдным. За «невыплаченным долгом» обычно предполагается наказание, но его сложно представить в этике без отсылки к Абсолюту. Ветхозаветный Бог вполне может карать за проступки, здесь идея морального обязательства уместна. Может за «должным» последует награда? Блага за правильное поведение могли представить древнегреческие мыслители, учитывая веру в судьбу некоторых из них. Но со времен эпохи Просвещения философы отказались от концепта судьбы для объяснения причинности, сосредоточив внимание скорее на законах физики, чем метафизики.

Шопенгауэр восхищается и поддерживает стремление своего предшественника отделить мораль от счастья, порвать с эвдемонизмом в этике, но видит слабость категорического императива. Возможность стать «достойным счастья» слишком обнадеживает, создавая дополнительную мотивацию. Так обнажается главное противоречие — изначально «чистый» моральный поступок (только из чувства долга!) запятнан «неморальным» желанием стать достойным счастья, а это, быть может, поможет стать счастливым.

Так обнажается главное противоречие — изначально «чистый» моральный поступок (только из чувства долга!) запятнан «неморальным» желанием стать достойным счастья, а это, быть может, поможет стать счастливым.

Шопенгауэр отдает преимущество мотивации, предполагая моральный импульс в человеке. Здесь проступает главное отличие от Канта: для последнего нравственность лишена мотивов, если чувство долга не рассматривать в качестве последнего. Для Шопенгауэра это «апофеоз бессердечия», он кантовскую мораль провозглашает рабской: «Тут должно быть повеление! Какая рабская мораль!». Для человеческой воли есть один закон и это закон мотивации: истинное желание вершить добро опирается на любовь к людям и сострадание.

Так мы видим два подхода. Один требует долга и доверяет разуму, отказывается от мотивов, трепеща перед моральным законом. Его последователи желают стать достойными счастья, предполагая существование Бога. Другой верит в чувство, реабилитирует мотивацию. Он чурается долга и принуждения. Какая философия морали вам ближе? Прав ли кто-то из них? Истина рождается в споре, а наш опыт разнообразен, поэтому едва ли здесь может быть однозначный ответ.

Какая философия морали вам ближе? Прав ли кто-то из них? Истина рождается в споре, а наш опыт разнообразен, поэтому едва ли здесь может быть однозначный ответ.

Подборка по теме

— Шопенгауэр, пустота и кризис среднего возраста: в чем ошибался философ?

— «Что мы знаем о счастье?»: от Эпикура до Шопенгауэра

Список источников

- Аристотель. Никомахова этика: пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской / Аристотель. Сочинения в 4-х томах Т.4. — М.: Мысль, 1984. -с.53-295.

- Кант И. Критика практического разума: пер.с нем. Н.М. Соколова / И.Кант. Собрание сочинений в восьми томах. Т.4; под общ. ред. проф. А.В. Гулыги. – М.:Чоро, 1994. с.374-596.

- Кант И. Основоположения метафизики нравов: пер. с нем. Л.Д.Б./ И.Кант. Собрание сочинений в восьми томах. Т.4; под общ. ред. проф. А.В. Гулыги. – М.: ЧОРО, 1994. – с.154-246

- Кант И. Лекции по этике: пер. с нем. А.К.Судаков, В.В. Крылова. / И.Кант. – М.:Республика, 2000.

– 431 с.

– 431 с. - Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. / Шопенгауэр А. Собрание сочинений в шести томах. Т.3.: Малые философские сочинения; под общ.ред. А. Чанышева — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, Республика, 2001. – с.279- 374.

- Шопенгауэр А. Об основе морали / Шопенгауэр А. Собрание сочинений в шести томах. Т.3.: Малые философские сочинения; под общ.ред. А. Чанышева — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, Республика, 2001. – с.375- 496.

Обложка: бюсты Канта и Шопенгауэра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

философия

Похожие статьи

|

Пессимистическая этика Артура Шопенгауэра

Мораль, или набор принципов правильного и неправильного, является одним из столпов любой цивилизации, являясь тем основным элементом, который позволяет нам правильно жить вместе как функциональное общество. Однако как мы можем в конечном счете установить, что правильно, а что неправильно? Дальнейший анализ таких вопросов является целью этики, также называемой моральной философией, областью, которая охватывает все вопросы, связанные с моралью, и проблемами, с которыми мы сталкиваемся как в индивидуальном порядке, так и в обществе, чтобы определить справедливый и функциональный набор принципов. который вмещает каждого человека, подвергающегося этому, наилучшим образом. В этой статье мы рассмотрим, как один из самых выдающихся немецких философов, Артур Шопенгауэр, очень уникальным образом подошел к этой области, и как можно ответить на эти вопросы, исходя из пессимистического мировоззрения.

Однако как мы можем в конечном счете установить, что правильно, а что неправильно? Дальнейший анализ таких вопросов является целью этики, также называемой моральной философией, областью, которая охватывает все вопросы, связанные с моралью, и проблемами, с которыми мы сталкиваемся как в индивидуальном порядке, так и в обществе, чтобы определить справедливый и функциональный набор принципов. который вмещает каждого человека, подвергающегося этому, наилучшим образом. В этой статье мы рассмотрим, как один из самых выдающихся немецких философов, Артур Шопенгауэр, очень уникальным образом подошел к этой области, и как можно ответить на эти вопросы, исходя из пессимистического мировоззрения.

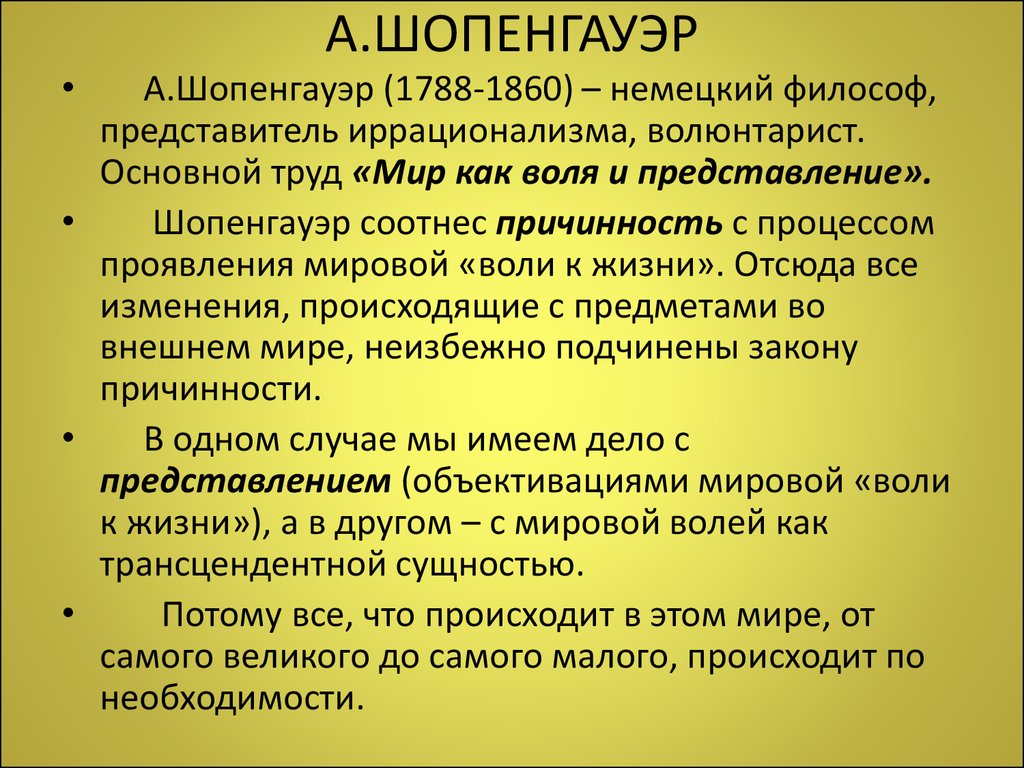

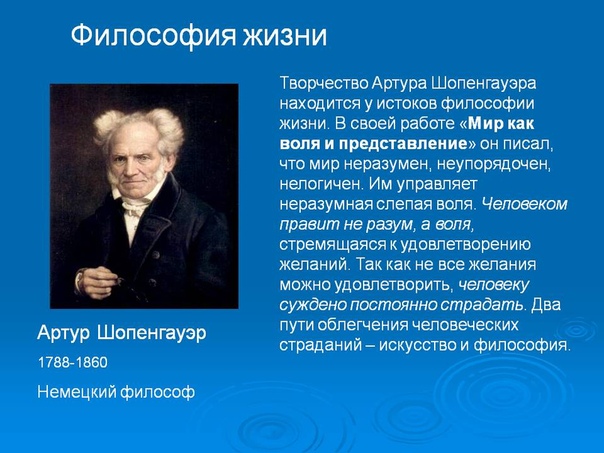

Артур Шопенгауэр был немецким философом, разработавшим неизмеримо важную работу, оказавшую влияние на философскую традицию в целом. Находясь под сильным влиянием Иммануила Канта и его трансцендентального идеализма, восхваляя величие Канта во многих аспектах и одновременно резко критикуя другие, Шопенгауэр создал обширную метафизическую систему, описанную в его magnum opus 9.0184 Мир как воля и представление , и некоторые принципы его философии, представленные в этой книге, будут нам неотъемлемыми для глубокого понимания его взглядов на этику.

Находясь под сильным влиянием Иммануила Канта и его трансцендентального идеализма, восхваляя величие Канта во многих аспектах и одновременно резко критикуя другие, Шопенгауэр создал обширную метафизическую систему, описанную в его magnum opus 9.0184 Мир как воля и представление , и некоторые принципы его философии, представленные в этой книге, будут нам неотъемлемыми для глубокого понимания его взглядов на этику.

В Мире как воле и представлении Шопенгауэр утверждает, что мир, который мы переживаем, эмпирический мир, существует не сам по себе, а исключительно как представление созданное когнитивными субъектами при взаимодействии с ним, и что вещь- в-себе, истинный мир, существует как станет , слепой и бесцельной движущей силой, которая просто хочет. будет внутренней сущностью всего сущего.

Таким образом, установлено, что все вещи существуют в двух отдельных сферах: в своем истинном виде, как воля , и в том виде, в каком мы их переживаем как представления. Эта метафизическая перспектива очень напоминает платоновскую теорию форм или теорию идей, учитывая, что и Платон, и Шопенгауэр предполагают, что мир существует двумя отдельными способами: один реальный и трансцендентный, а другой — просто образный и эмпирический.

Эта метафизическая перспектива очень напоминает платоновскую теорию форм или теорию идей, учитывая, что и Платон, и Шопенгауэр предполагают, что мир существует двумя отдельными способами: один реальный и трансцендентный, а другой — просто образный и эмпирический.

Получайте последние статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

Однако Шопенгауэр поясняет, что посредством эстетического созерцания мы способны ненадолго вырваться из этого круговорота. Только благодаря нашему взаимодействию с различными формами искусства мы можем получить доступ к миру и объектам в нем в их самой чистой форме, что позволяет нам лучше понять их. Гений, как его называет автор, это человек, способный передать этот опыт другим людям через создание произведений искусства.

Что касается внутренней сущности, то природа человечества, конечно, ничем не отличается. Нами движет воля , мы постоянно хотим, и эта воля является источником человеческих страданий. Поскольку мы постоянно чего-то хотим, мы также постоянно мучаемся, потому что есть вещи, которые мы хотим, но не можем иметь. Мы не можем иметь все, что хотим, одновременно, и, как только мы получаем то, что хотим, мы больше этого не хотим.

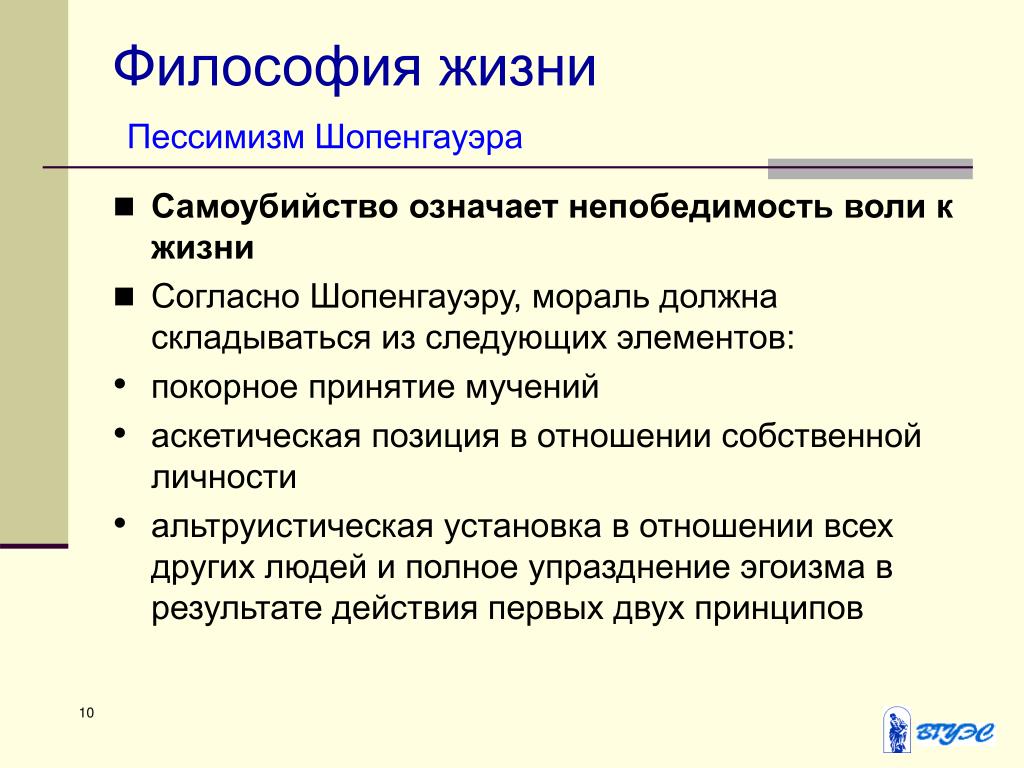

Также есть в Мир как воля и представление , в книге IV, Шопенгауэр начинает создавать свою этическую систему. Черпая довольно уникальное вдохновение из буддизма и индуизма, этот взгляд на этику основан на сострадании через отрицание воли . воля является источником эгоизма, присутствующего в каждом живом существе, и только через отрицание воли мы способны превзойти этот эгоизм и развить сострадание к другим, что приводит к этическим решениям и действиям.

Мы можем понимать это как пессимистическую философию, потому что она предполагает, что внутренняя сущность всех вещей есть то, что неизбежно и постоянно приносит нам страдания.

Существовать — значит хотеть, а хотеть — значит страдать.

Для дальнейшего анализа этики Артура Шопенгауэра мы должны изучить два его высоко оцененных эссе на эту тему, первое из которых — О свободе воли . В этой работе Шопенгауэр обсуждает вопросы самосознания и свободы воли в соответствии с системой метафизики, установленной ранее в «Мир как воля и представление» .

Шопенгауэр утверждает, что мы свободны только в нашей внутренней сущности, будем , и, как только мы существуем как наблюдатель, взаимодействующий с эмпирическим миром, мы абсолютно лишены нашей свободы, ибо мы не можем управлять .0184 будет . Чувство ответственности за свои действия есть не признак свободы, а исключительно эмпирическая необходимость. Мы можем испытать истинное чувство свободы только тогда, когда мы чувствуем свое внутреннее существо, вещь в себе, волю . Самосознание позволяет нам понять наши желания и эмоции, но не дает нам свободы воли контролировать их так, как мы хотим.

Самосознание позволяет нам понять наши желания и эмоции, но не дает нам свободы воли контролировать их так, как мы хотим.

Однако люди по-прежнему несут ответственность за свои действия, потому что наши действия являются результатом того, чем мы являемся, продуктом нашей трансцендентной свободы воли, которая, хотя и вне нашего контроля, делает нас такими, какие мы есть. Наши действия являются продуктом того, кто мы есть, и поэтому являются нашей ответственностью.

На основе морали

Вторым крупным трудом Артура Шопенгауэра на тему этики является На основе морали . Это эссе во многом является критикой этической системы Канта и развитием системы Шопенгауэра как, по мнению автора, лучшей альтернативы. Философия Шопенгауэра рассматривается автором как форма продолжения сочинений Канта, и его этика не является исключением.

Шопенгауэр указывает на фундаментальную ошибку кантовской этики: его представление о морали. Согласно Канту, мораль построена на заботе об установленных законах и о последствиях наших действий, поэтому она представляет собой систему, основанную на нашем рациональном понимании мира. Мы можем понять, что действия, основанные на заботе о законах и последствиях, согласно Шопенгауэру, эгоистичны и эгоистичны, потому что они мотивированы индивидуумом, стремящимся получить вознаграждение или избежать наказания.

Согласно Канту, мораль построена на заботе об установленных законах и о последствиях наших действий, поэтому она представляет собой систему, основанную на нашем рациональном понимании мира. Мы можем понять, что действия, основанные на заботе о законах и последствиях, согласно Шопенгауэру, эгоистичны и эгоистичны, потому что они мотивированы индивидуумом, стремящимся получить вознаграждение или избежать наказания.

Альтернатива, представленная Шопенгауэром, состоит в том, что истинная этика основана на сострадании. Мы эгоистичны по своей природе, так как сама наша природа — хотеть, поэтому единственный способ достижения нравственности, которую можно понимать как заботу о благополучии других в наших действиях, — это спонтанное явление сострадания, акт чувства страдание другого человека и действия, направленные на уменьшение или предотвращение его.

Внутренняя сущность каждого человека — это то, что по своей сути приносит ему страдания, а это означает, что мы способны соотносить страдания других со своими собственными. Благодаря этой способности мы действительно можем хотеть помогать другим и не причинять им дальнейшего вреда, и в этом суть морали.

Благодаря этой способности мы действительно можем хотеть помогать другим и не причинять им дальнейшего вреда, и в этом суть морали.

Проанализировав все основы этики Шопенгауэра, мы можем заключить, что ее сосредоточенность на сострадании — это очень честный подход к морали. Он предполагает, что единственный способ правдиво принимать моральные решения — это хотеть принимать эти решения, а не быть убежденным в этом факторами, внешними по отношению к индивидууму.

Удивительно интересно, как пессимистическая философия может породить такой здравый взгляд на этику и в то же время являющийся совершенно логическим следствием основных аспектов его философии.

Понимание присущих нам страданий также подразумевает понимание присущей нам способности к состраданию. Признать эгоизм корнем наших страданий — значит признать, что лучший путь для нас — это путь бескорыстия. Взгляд Шопенгауэра на этику не направлен на установление строгих правил или законов, по которым люди должны жить, потому что мораль должна быть сосредоточена на размышлениях о благополучии других, а законы сосредоточены на поддержании нашего собственного благополучия и недопущении причинения вреда другим, потому что это поставит под угрозу наше собственное благополучие.

Признать эгоизм корнем наших страданий — значит признать, что лучший путь для нас — это путь бескорыстия. Взгляд Шопенгауэра на этику не направлен на установление строгих правил или законов, по которым люди должны жить, потому что мораль должна быть сосредоточена на размышлениях о благополучии других, а законы сосредоточены на поддержании нашего собственного благополучия и недопущении причинения вреда другим, потому что это поставит под угрозу наше собственное благополучие.

В творчестве Шопенгауэра мы отчетливо наблюдаем влияние восточной традиции. Он познакомился с азиатской культурой во время своего пребывания в Веймаре и представил многие аспекты указанной культуры в своей работе, а именно буддизм и индуизм, вплоть до того, что считал буддизм лучшей религией. Важнейшим аспектом, который Шопенгауэр вынес из этих религий, были концепции отказа от желаний и аскетизма как высшей формы самосовершенствования.

Единственный музыкальный мотив в опере, который не берет начало в оркестре, звучит

слова: «Данные знанием состраданием, глупые невинные…» [Durch Mitleid wissend, der reine Tor…] Хотя опера была написана в период 1877-82 гг.

Концепция Вагнера восходит к его первому прочтению Шопенгауэра более чем на два десятилетия.

Единственный музыкальный мотив в опере, который не берет начало в оркестре, звучит

слова: «Данные знанием состраданием, глупые невинные…» [Durch Mitleid wissend, der reine Tor…] Хотя опера была написана в период 1877-82 гг.

Концепция Вагнера восходит к его первому прочтению Шопенгауэра более чем на два десятилетия. Во втором разделе Шопенгауэр приступает к критике кантовской этики, которую он считал

ортодоксальность в этике. Третий раздел работы (из которого взят этот отрывок и последующие за ним) представляет собой положительное построение Шопенгауэром его собственной этической теории. Финал

Раздел работы дает краткую характеристику метафизических основ этики.

Во втором разделе Шопенгауэр приступает к критике кантовской этики, которую он считал

ортодоксальность в этике. Третий раздел работы (из которого взят этот отрывок и последующие за ним) представляет собой положительное построение Шопенгауэром его собственной этической теории. Финал

Раздел работы дает краткую характеристику метафизических основ этики.

Итак, Вагнер:

Итак, Вагнер: Этот стимул я не буду выдвигать в качестве гипотезы, которую можно принимать или отвергать по своему усмотрению; Я фактически докажу, что это единственно возможное. Но так как эта демонстрация требует

следует иметь в виду несколько фундаментальных истин, внимание читателя сначала обращается на определенные положения, которые мы должны предположить и которые можно с полным правом рассматривать как аксиомы; кроме

последние два, которые являются результатом анализа, содержащегося в предыдущей главе и в части II, главе III.

Этот стимул я не буду выдвигать в качестве гипотезы, которую можно принимать или отвергать по своему усмотрению; Я фактически докажу, что это единственно возможное. Но так как эта демонстрация требует

следует иметь в виду несколько фундаментальных истин, внимание читателя сначала обращается на определенные положения, которые мы должны предположить и которые можно с полным правом рассматривать как аксиомы; кроме

последние два, которые являются результатом анализа, содержащегося в предыдущей главе и в части II, главе III. Следовательно, каждый мотив должен быть связан с благополучием и горем.0073

Следовательно, каждый мотив должен быть связан с благополучием и горем.0073

Не менее важно и то, что наша честь, наше доброе имя или желание победить

уважение кого-либо, сочувствие наблюдателей и т. д. и есть цель, которую мы имеем в виду; или когда наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать правило поведения, которое, если бы оно соблюдалось, иногда было бы

полезные для нас, например, принцип справедливости, взаимной помощи и помощи и т. д. Точно так же поступок в основе своей эгоистичен, когда человек считает благоразумным повиноваться

какой-то абсолютный приказ, отданный неизвестной, но явно высшей силой; ибо в таком случае мотивом может быть только страх перед пагубными последствиями неповиновения, как бы широко и

смутно они могут быть поняты. Ничуть не меньше эгоизма побуждает нас, когда мы пытаемся подчеркнуть, сделанным или не сделанным, высокое мнение (будь то отчетливо осознаваемое

или нет), которые мы имеем о себе, о нашей ценности или достоинстве; ибо уменьшение самоудовлетворения, которое могло бы произойти в противном случае, повлекло бы за собой ранение нашей гордости.

Не менее важно и то, что наша честь, наше доброе имя или желание победить

уважение кого-либо, сочувствие наблюдателей и т. д. и есть цель, которую мы имеем в виду; или когда наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать правило поведения, которое, если бы оно соблюдалось, иногда было бы

полезные для нас, например, принцип справедливости, взаимной помощи и помощи и т. д. Точно так же поступок в основе своей эгоистичен, когда человек считает благоразумным повиноваться

какой-то абсолютный приказ, отданный неизвестной, но явно высшей силой; ибо в таком случае мотивом может быть только страх перед пагубными последствиями неповиновения, как бы широко и

смутно они могут быть поняты. Ничуть не меньше эгоизма побуждает нас, когда мы пытаемся подчеркнуть, сделанным или не сделанным, высокое мнение (будь то отчетливо осознаваемое

или нет), которые мы имеем о себе, о нашей ценности или достоинстве; ибо уменьшение самоудовлетворения, которое могло бы произойти в противном случае, повлекло бы за собой ранение нашей гордости. Наконец, еще

Эгоизм действует, когда человек, следуя принципам Вольфа, стремится своим поведением выработать собственное совершенство. Короче говоря, можно сделать конечным побуждением к действию все, что угодно;

всегда будет выясняться, каким бы извилистым путем он ни был, что в конечном счете то, что влияет на действительное благополучие или горе самого деятеля, является действительным мотивом; следовательно, то, что он делает,

эгоистичен, а потому лишен нравственной ценности. Есть только один случай, когда этого не происходит: а именно, когда конечным стимулом для того, чтобы сделать что-то или оставить его незавершенным, является именно и

сосредоточен исключительно на благополучии и горе кого-то другого, играющего пассивную роль; то есть, когда человек на активной стороне тем, что он делает или не делает, просто и исключительно рассматривает

благо и горе другого, и не имеет абсолютно никакой другой цели, кроме как принести ему пользу, удерживая от его дверей вред или, может быть, даже оказывая помощь, помощь и облегчение.

Наконец, еще

Эгоизм действует, когда человек, следуя принципам Вольфа, стремится своим поведением выработать собственное совершенство. Короче говоря, можно сделать конечным побуждением к действию все, что угодно;

всегда будет выясняться, каким бы извилистым путем он ни был, что в конечном счете то, что влияет на действительное благополучие или горе самого деятеля, является действительным мотивом; следовательно, то, что он делает,

эгоистичен, а потому лишен нравственной ценности. Есть только один случай, когда этого не происходит: а именно, когда конечным стимулом для того, чтобы сделать что-то или оставить его незавершенным, является именно и

сосредоточен исключительно на благополучии и горе кого-то другого, играющего пассивную роль; то есть, когда человек на активной стороне тем, что он делает или не делает, просто и исключительно рассматривает

благо и горе другого, и не имеет абсолютно никакой другой цели, кроме как принести ему пользу, удерживая от его дверей вред или, может быть, даже оказывая помощь, помощь и облегчение. Только эта цель

это придает тому, что сделано или не сделано, печать моральной ценности; таким образом, видится, что он зависит исключительно от того обстоятельства, что действие совершается или не совершается исключительно для пользы и

преимущество другого. Если и когда это не так, то вопрос о благе и горе, побуждающем к любому предполагаемому действию или удерживающем от него, может относиться только к самому действующему лицу; откуда это

действие или бездействие полностью эгоистично и не имеет моральной ценности.

Только эта цель

это придает тому, что сделано или не сделано, печать моральной ценности; таким образом, видится, что он зависит исключительно от того обстоятельства, что действие совершается или не совершается исключительно для пользы и

преимущество другого. Если и когда это не так, то вопрос о благе и горе, побуждающем к любому предполагаемому действию или удерживающем от него, может относиться только к самому действующему лицу; откуда это

действие или бездействие полностью эгоистично и не имеет моральной ценности. Это, однако, обязательно

подразумевает, что я страдаю вместе с ним и чувствую его горе, точно так же, как в большинстве случаев я чувствую только свое, и поэтому желаю его блага так же непосредственно, как в другое время я желаю только своего собственного. Но, чтобы это было

возможно, я должен так или иначе отождествиться с ним; то есть разница между мной и им, составляющая как раз raison d’etre моего эгоизма, должна быть устранена, по крайней мере, до известной степени.

степень. Теперь, поскольку я не живу в его шкуре, остается только знание, то есть ментальная картина, которую я имею о нем, как возможное средство, с помощью которого я могу настолько отождествить себя с ним, что

мой поступок объявляет разницу практически стертой. Анализируемый здесь процесс — не сон, не фантазия, витающая в воздухе; это совершенно реально и отнюдь не редкость. Это то, что мы

видеть каждый день феномен Сострадания [Митлейд]; иными словами, непосредственное участие, независимое от всех скрытых соображений, в страданиях другого, ведущее к сочувствию

помощь в усилиях по их предотвращению или устранению; от чего в конечном счете зависит всякое удовлетворение, все благополучие и счастье.

Это, однако, обязательно

подразумевает, что я страдаю вместе с ним и чувствую его горе, точно так же, как в большинстве случаев я чувствую только свое, и поэтому желаю его блага так же непосредственно, как в другое время я желаю только своего собственного. Но, чтобы это было

возможно, я должен так или иначе отождествиться с ним; то есть разница между мной и им, составляющая как раз raison d’etre моего эгоизма, должна быть устранена, по крайней мере, до известной степени.

степень. Теперь, поскольку я не живу в его шкуре, остается только знание, то есть ментальная картина, которую я имею о нем, как возможное средство, с помощью которого я могу настолько отождествить себя с ним, что

мой поступок объявляет разницу практически стертой. Анализируемый здесь процесс — не сон, не фантазия, витающая в воздухе; это совершенно реально и отнюдь не редкость. Это то, что мы

видеть каждый день феномен Сострадания [Митлейд]; иными словами, непосредственное участие, независимое от всех скрытых соображений, в страданиях другого, ведущее к сочувствию

помощь в усилиях по их предотвращению или устранению; от чего в конечном счете зависит всякое удовлетворение, все благополучие и счастье. Только это Сострадание является реальной основой

всякая добровольная справедливость и всякая неподдельная любящая доброта. Только в той мере, в какой действие проистекает из него, оно имеет моральную ценность; и всякое поведение, проистекающее из какого-либо другого мотива, не имеет такового. Когда однажды во мне возбудится сострадание к чужой боли, тогда его благо и горе попадают прямо в мое сердце, точно таким же образом, если не всегда в той же степени, ибо иначе я чувствую только свою

собственный. Следовательно, различие между мной и им больше не является абсолютным.

Только это Сострадание является реальной основой

всякая добровольная справедливость и всякая неподдельная любящая доброта. Только в той мере, в какой действие проистекает из него, оно имеет моральную ценность; и всякое поведение, проистекающее из какого-либо другого мотива, не имеет такового. Когда однажды во мне возбудится сострадание к чужой боли, тогда его благо и горе попадают прямо в мое сердце, точно таким же образом, если не всегда в той же степени, ибо иначе я чувствую только свою

собственный. Следовательно, различие между мной и им больше не является абсолютным. Я хочу на время оставить метафизическое объяснение

эту загадку нетронутой, и сначала выяснить, действительно ли все акты добровольной справедливости и истинной любящей доброты проистекают из нее. Если да, то наша проблема будет решена, потому что мы нашли

конечной основой морали, и показано, что она заложена в самой человеческой природе. Однако это основание, в свою очередь, не может составлять проблему этики, а скорее, как и всякий другой конечный факт как таковой,

метафизики. Только то решение первичного этического феномена, которое предлагает последний, лежит за пределами вопроса, поставленного Датским королевским обществом, которое занимается исключительно

основа; так что трансцендентальное объяснение может быть дано просто как добровольное и несущественное дополнение.

Я хочу на время оставить метафизическое объяснение

эту загадку нетронутой, и сначала выяснить, действительно ли все акты добровольной справедливости и истинной любящей доброты проистекают из нее. Если да, то наша проблема будет решена, потому что мы нашли

конечной основой морали, и показано, что она заложена в самой человеческой природе. Однако это основание, в свою очередь, не может составлять проблему этики, а скорее, как и всякий другой конечный факт как таковой,

метафизики. Только то решение первичного этического феномена, которое предлагает последний, лежит за пределами вопроса, поставленного Датским королевским обществом, которое занимается исключительно

основа; так что трансцендентальное объяснение может быть дано просто как добровольное и несущественное дополнение.

Теперь, когда мы предположили, что действия

моральные ценности на самом деле являются реальностью; отсюда следует, что они также должны исходить из одного из этих первоисточников. Но, по восьмой аксиоме, они не могут возникнуть из первой и тем более из

второй; поскольку всякое поведение, проистекающее из последнего, морально бесполезно, в то время как ответвления первого отчасти сами по себе ни хороши, ни плохи. Следовательно, они должны иметь свое происхождение в

третий стимул; и это будет установлено апостериори в дальнейшем.

Теперь, когда мы предположили, что действия

моральные ценности на самом деле являются реальностью; отсюда следует, что они также должны исходить из одного из этих первоисточников. Но, по восьмой аксиоме, они не могут возникнуть из первой и тем более из

второй; поскольку всякое поведение, проистекающее из последнего, морально бесполезно, в то время как ответвления первого отчасти сами по себе ни хороши, ни плохи. Следовательно, они должны иметь свое происхождение в

третий стимул; и это будет установлено апостериори в дальнейшем. Причина этого в том, что боль или страдание, включающее в себя все нужды, лишения, нужды, даже каждое желание, позитивны и действуют.

непосредственно на сознание.

Причина этого в том, что боль или страдание, включающее в себя все нужды, лишения, нужды, даже каждое желание, позитивны и действуют.

непосредственно на сознание. Удачливый или довольный человек, как таковой, в действительности оставляет нас равнодушными, потому что его состояние отрицательно; он без

боль, нужду или страдание. Мы, конечно, можем получать удовольствие от успеха, благополучия, удовольствия других, но если мы это делаем, то это вторичное удовольствие, вызванное тем, что мы ранее

скорбели о своих страданиях и лишениях. Или же мы разделяем радость и счастье человека не как такового, а потому и постольку, поскольку он наш ребенок, отец, друг, родственник, слуга,

предмет и т. д. Одним словом, счастье или удовольствие другого, чисто как таковое, не вызывает в нас того непосредственного сочувствия, какое несомненно вызывает его несчастье, лишение или несчастье,

чисто так. Если даже от нашего собственного имени только страдание (к которому следует отнести все нужды, нужды, пожелания и даже скуку) возбуждает нашу деятельность; и если довольство и процветание наполняют

нас с праздностью и ленивым покоем; почему не должно быть так же, когда дело касается других? Ибо (как мы видели) наша симпатия основывается на отождествлении себя с ними.

Удачливый или довольный человек, как таковой, в действительности оставляет нас равнодушными, потому что его состояние отрицательно; он без

боль, нужду или страдание. Мы, конечно, можем получать удовольствие от успеха, благополучия, удовольствия других, но если мы это делаем, то это вторичное удовольствие, вызванное тем, что мы ранее

скорбели о своих страданиях и лишениях. Или же мы разделяем радость и счастье человека не как такового, а потому и постольку, поскольку он наш ребенок, отец, друг, родственник, слуга,

предмет и т. д. Одним словом, счастье или удовольствие другого, чисто как таковое, не вызывает в нас того непосредственного сочувствия, какое несомненно вызывает его несчастье, лишение или несчастье,

чисто так. Если даже от нашего собственного имени только страдание (к которому следует отнести все нужды, нужды, пожелания и даже скуку) возбуждает нашу деятельность; и если довольство и процветание наполняют

нас с праздностью и ленивым покоем; почему не должно быть так же, когда дело касается других? Ибо (как мы видели) наша симпатия основывается на отождествлении себя с ними. Действительно, вид

успех и наслаждение сами по себе очень способны вызвать зависть, к которой склонен каждый человек и которая занимает свое место среди антиморальных сил, перечисленных выше.

Действительно, вид

успех и наслаждение сами по себе очень способны вызвать зависть, к которой склонен каждый человек и которая занимает свое место среди антиморальных сил, перечисленных выше. Объяснение возможности этого необычайного явления, однако, не так просто; и не путем чистой психологии, как Кассина.

предполагаемый. Ключ может дать только метафизика, и я попытаюсь дать его в последней части настоящего трактата.

Объяснение возможности этого необычайного явления, однако, не так просто; и не путем чистой психологии, как Кассина.

предполагаемый. Ключ может дать только метафизика, и я попытаюсь дать его в последней части настоящего трактата. Шопенгауэр позже

признал свое упущение, как он заявляет в примечании, которое он добавил к изданию WWR 1859 года (том 2, глава 48):

молчание, так как вопрос о премии был поставлен в духе господствовавшей в протестантской Европе философской этики. [Примечание редактора]

Шопенгауэр позже

признал свое упущение, как он заявляет в примечании, которое он добавил к изданию WWR 1859 года (том 2, глава 48):

молчание, так как вопрос о премии был поставлен в духе господствовавшей в протестантской Европе философской этики. [Примечание редактора]