1. Блаженный Августин. Философия

1. Блаженный Августин

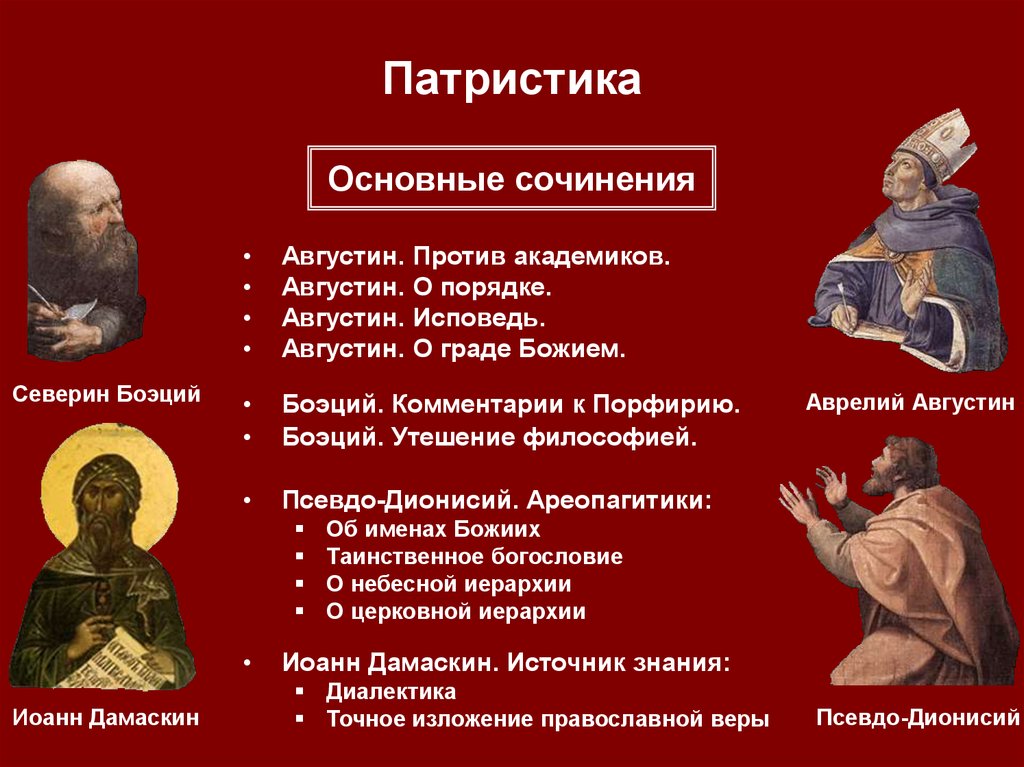

Августин (354–430) — выдающийся, можно даже сказать, гениальный мыслитель, вписавший заключительные страницы в историю духовной культуры Рима и всей античности своими многочисленными трудами и заложивший мощный фундамент религиозно-философской мысли средневековья. Он был вдохновителем многочисленных и разнообразных идей и течений в области не только богословия и общей философии, но и научной методологии, этических, эстетических и историософских воззрений[69].

Учение о бытии Августина близко к неоплатонизму. По Августину, все сущее, поскольку оно существует и именно потому, что оно существует, есть благо. Зло — не субстанция, а недостаток, порча субстанции, порок и повреждение формы, небытие. Напротив, благо есть субстанция, «форма» со всеми ее элементами: видом, мерой, числом, порядком. Бог есть источник бытия, чистая форма, наивысшая красота, источник блага. Поддержание бытия мира есть постоянное творение его Богом вновь.

Августин считал достойным познания такие объекты, как Бог и душа: бытие Бога возможно вывести из самосознания человека, т. е. путем умопостижения, а бытие вещей — из обобщения опыта. Он анализировал идею Бога в соотношении с человеком, а человека — в отношении к Богу. Он осуществил тончайший анализ жизненного пути человека — разработал философскую антропологию. Душа, согласно Августину, — нематериальная субстанция, отличная от тела, а не простое свойство тела. Она бессмертна. В учении о происхождении человеческих душ Августин колебался между идеей передачи душ родителями вместе с телом и идеей креационизма — творения душ новорожденных Богом.

Бог, мир и человек. Мировоззрение Августина глубоко теоцентрично: в центре духовных устремлений — Бог как исходный и конечный пункт размышлений.

Вечность и время. Размышления Августина о творении мира Богом привели его к проблеме вечности и времени. Естественно возникал вопрос: что же, выходит Бог пребывал в недеянии до того, как сотворил мир? Августин прекрасно понимал всю невероятную сложность проблемы времени. «Что же такое время?» — спрашивал он и отвечал: «Пока никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; как скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик» («Исповедь». 14. 17). В результате глубоких размышлений Августин пришел к выводу: мир ограничен в пространстве, а бытие его ограничено во времени. Время и пространство существуют только в мире и с миром. Начало творения мира есть вместе с тем и начало времени. Вот удивительно точное определение времени: время есть мера движения и изменения.

14. 17). В результате глубоких размышлений Августин пришел к выводу: мир ограничен в пространстве, а бытие его ограничено во времени. Время и пространство существуют только в мире и с миром. Начало творения мира есть вместе с тем и начало времени. Вот удивительно точное определение времени: время есть мера движения и изменения.

В этом гениально простом философском определении такого тонкого феномена, как время, Августин опередил И. Ньютона и предвосхитил А. Эйнштейна. Это определение — верное и вполне научное и поныне. Августин, стремясь установить соотношение настоящего, прошедшего и будущего, пришел к гениальной идее: ни прошедшее, ни будущее не имеют реального существования действительное существование присуще только настоящему. И в зависимости от него мы осмысливаем и прошлое, и грядущее: нет никакого «пред тем» и никакого «потом». Прошедшее обязано своим существованием нашей памяти, а будущее — нашей надежде. Характерная черта настоящего — стремительность его течения: человек не успеет оглянуться, как он уже вынужден вспомнить о прошлом, если он в этот момент не уповает на будущее. Какая поразительная тонкость мысли у великого философа, ведь свою концепцию он нередко именует релятивистской теорией времени.

Какая поразительная тонкость мысли у великого философа, ведь свою концепцию он нередко именует релятивистской теорией времени.

Вечность же мыслится Августином так: в мире мыслей-идей Бога все есть раз и навсегда — статичная вечность неотделима от Бога. «Умственным взором я отделяю от вечного всякую изменчивость и в самой вечности не различаю никаких промежутков времени, так как промежутки времени состоят из прошедших и будущих изменений предметов. Между тем в вечном нет ни преходящего, ни будущего, ибо что проходит, то уже перестает существовать, а что будет, то еще не начало быть. Вечность же только есть, она ни была, как будто ее уже нет, ни будет, как будто доселе ее еще не существует» («Об истинной религии». X). Августин связывает идею времени с движением сущего: «Моменты этого движения и изменения, поколику совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими, более краткими или более продолжительными промежутками, и образуют время» («О граде Божием». X. 2).

Имея в виду длительность как атрибут времени, Августин говорит: «Время есть действительно какое-то протяжение» («Исповедь».

«Теперь ясно становится для меня, что ни будущего, ни прошедшего не существует, и было бы точнее выражаться так: настоящее прошедшего, настоящее будущего. Только в душе нашей есть соответствующие три формы восприятия, а не где-нибудь инде (т. е. не в предметной действительности): для прошедшего есть у нас память, а для будущего — чаяние, упование, надежда» («Исповедь». X. 20).

Только в душе нашей есть соответствующие три формы восприятия, а не где-нибудь инде (т. е. не в предметной действительности): для прошедшего есть у нас память, а для будущего — чаяние, упование, надежда» («Исповедь». X. 20).

Добро и зло — теодицея.[71] Говоря о деяниях Бога, мыслители подчеркивали его всеблагость. Но в мире творится и зло. Почему всеблагой Бог допускает зло? Не на нем ли лежит ответственность за зло в тварном мире? Мимо этих вопросов не мог пройти ни один религиозный философ, включая, конечно, и Августина. В неоплатонизме зло рассматривалось как отрицательная степень добра. Опираясь на тексты Священного Писания, где говорится о доброте Творца, Августин доказывал, что все сотворенное им в той или иной мере причастно к этой абсолютной доброте: ведь Всевышний, осуществляя творение, запечатлел в тварном определенную меру, вес и порядок; в них вложены внеземной образ и смысл. В меру этого в природе, в людях, в обществе заключено добро.

О свободе и божественном предопределении. Большое влияние на последующую христианскую философию оказало учение Августина о божественной благодати в ее отношении к воле человека и о божественном предопределении. Суть этого учения в следующем. Первые люди до грехопадения обладали свободной волей: могли не грешить. Но Адам и Ева дурно использовали эту свободу и после грехопадения потеряли ее. Теперь они уже не могли не грешить. После искупительной жертвы Иисуса Христа избранные Богом уже не могут грешить. Божество от века предопределило одних людей к добру, спасению и блаженству, а других — к злу, погибели и мучениям. Без предопределенной божественной благодати человек не может иметь доброй воли. Эту позицию Августин отстаивал в ожесточенной полемике с одним из церковных писателей Пелагием, который утверждал, что спасение человека зависит от его собственных нравственных усилий. Учение Августина о предопределении можно назвать религиозным фатализмом. Идеи Августина по этому вопросу породили широкую и острую дискуссию, длившуюся многие века (даже сейчас).

Августин, критикуя скептицизм, выдвинул против него следующее возражение: без знания истины невозможно и «вероятное» знание, так как вероятное есть нечто правдоподобное, т. е. похожее на истину, а чтобы узнать, что похоже на истину, надо знать саму истину. Где же ее найти? По мысли Августина, наиболее достоверное знание — это знание человека о своем собственном бытии и сознании. «Знаешь ли ты, что ты существуешь? Знаю… Знаешь ли ты, что ты мыслишь? Знаю… Итак, ты знаешь, что существуешь; знаешь, что живешь; знаешь, что познаешь» («Монологи». 17. 1).

Эта же мысль изложена им и другими словами: «Всякий, кто сознает, что он сомневается, сознает это (свое сомнение — А.С.) как некоторую истину…» «Кто сомневается в том, что он живет, помнит, сознает, желает, мыслит, знает, судит? И даже, если он сомневается, то все же… он помнит, почему сомневается, сознает, что сомневается, хочет уверенности, мыслит, знает, что не знает (того, в чем сомневается — А.С.), думает, что не следует опрометчиво соглашаться» («Об истинной религии». XXXIX). Познание, по Августину, основано на внутреннем чувстве, ощущении и разуме. Человек, говорит Августин, имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание, хотя и малое, однако совершенно достоверное, и жалким образом обманывается тот, кто думает, что чувствам не надо верить. Нормой же познания является истина. Неизменная, вечная истина, согласно Августину, есть источник всех истин, есть Бог.

XXXIX). Познание, по Августину, основано на внутреннем чувстве, ощущении и разуме. Человек, говорит Августин, имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание, хотя и малое, однако совершенно достоверное, и жалким образом обманывается тот, кто думает, что чувствам не надо верить. Нормой же познания является истина. Неизменная, вечная истина, согласно Августину, есть источник всех истин, есть Бог.

Новым в теории познания было утверждение Августина об участии воли во всех актах познания, т. е. понимание познания как энергийно-волевого процесса. Характеризуя роль волевого начала в чувствах, Августин подарил в века афоризм: «Человек испытывает страдания ровно настолько, насколько поддается им».

Учение о душе, воле и познании. Разум и вера. Августин говорил о скептиках: «Им показалось вероятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, что найти можно» [72]. Разум, по Августину, есть взор души, котором она сама собой, без посредства тела, созерцает истинное. Истина же содержится в нашей душе, а душа наша бессмертна, и человек не вправе забывать о внеземной цели своей жизни. Человек должен подчинять свои знания мудрости, ибо в спасении души — его высшее назначение. «Все, что мы созерцаем, мы схватываем мыслью или чувством и разумением. Душа угаснуть не может, если не будет отделена от разума. Отделиться же она никак не может» [73]. Августин рассматривает разум как очень важную функцию души:

Истина же содержится в нашей душе, а душа наша бессмертна, и человек не вправе забывать о внеземной цели своей жизни. Человек должен подчинять свои знания мудрости, ибо в спасении души — его высшее назначение. «Все, что мы созерцаем, мы схватываем мыслью или чувством и разумением. Душа угаснуть не может, если не будет отделена от разума. Отделиться же она никак не может» [73]. Августин рассматривает разум как очень важную функцию души:

«Я полагаю, что душа питается не иным чем, как разумением вещей и знанием, умозрениями и размышлениями, если может через них познать что-нибудь. К изучению наук ведет нас двоякий путь — авторитет и разум: по отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела — разум.

Вера в авторитет весьма сокращает дело и не требует никакого труда. Если она тебе нравится, ты можешь прочитать много такого, что об этих предметах написали, как бы из снисхождения, великие и божественные мужи, находя это необходимым для пользы простейших, и в чем они требовали веры к себе со стороны тех, для чьих душ, более тупоумных или более занятых житейскими делами, другого средства к спасению быть не могло. Такие люди, которых всегда громаднейшее большинство, если желают постигать истину разумом, весьма легко одурачиваются подобием разумных выводов и впадают в такой смутный и вредный образ мыслей, что отрезвиться и освободиться от него не могут никогда или могут только самым бедственным для них путем. Таким полезнее всего верить превосходнейшему авторитету и соответственно ему вести жизнь»[74].

Такие люди, которых всегда громаднейшее большинство, если желают постигать истину разумом, весьма легко одурачиваются подобием разумных выводов и впадают в такой смутный и вредный образ мыслей, что отрезвиться и освободиться от него не могут никогда или могут только самым бедственным для них путем. Таким полезнее всего верить превосходнейшему авторитету и соответственно ему вести жизнь»[74].

Об обществе и истории. Размышляя о социальной реальности, в частности о богатстве и бедности, Августин утверждал, что имущественное неравенство людей — неизбежное явление социальной жизни. Поэтому бессмысленно стремиться к уравнению богатств: неравенство будет продолжаться во все века, пока будет существовать земная жизнь человечества. Августин утешал людей тем, что человек добродетельный, хоть и находится в рабстве и наг, в душе свободен и, напротив, злой человек, хоть он и царствует, — жалкий раб своих пороков («О граде Божием». IV. 3). Августин, опираясь на одну из основных христианских идей — идею принципиального равенства всех людей перед Богом (ведь они происходят от одного праотца), призывает их к тому, чтобы жить в мире.

Осмысление реальных судеб человечества составляет то, что является философией истории Августина, изложенной в 22 книгах его главного труда «О граде Божием». Здесь он сделал попытку охватить всемирно-исторический процесс, поставить историю человечества в тесную связь с планами и намерениями Божества. По Августину, человечество образует в историческом процессе два «града»: с одной стороны, светское государство — царство зла, греха, царство дьявола, а с другой — христианскую церковь — царство Божие на земле.

Эти два града созданы, по Августину, двумя родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, доведенной до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведенное до презрения к самому себе. Эти два града, параллельно развиваясь, переживают шесть главных эпох: первая эпоха от Адама до Потопа; вторая — от Ноя до Авраама; третья — от Авраама до Давида; четвертая — от Давида до вавилонского пленения — время иудейских царей и пророков; пятая — от вавилонского пленения до рождения Христа; шестая эпоха началась с Христа и завершится вместе с концом истории вообще и со Страшным Судом; тогда граждане «града Божия» получат блаженство, граждане «земного града» будут преданы вечным мучениям.

Хотя в основу периодизации мировой истории Августин положил факты из библейской истории еврейского народа, однако во многих эпизодах он касается событий из истории восточных народов и римлян. Рим. был для Августина центром язычества и вражды к христианству. Само сочинение «О граде Божием» Августин начал писать под впечатлением разгрома в 410 г. столицы тогдашнего мира варварами-вестготами под началом Алариха. Августин оценил эту катастрофу как наказание Риму за его прежнюю борьбу против христианства и начало крушения «земного града» вообще. Несмотря на всю мифичность этой августиновской концепции, следует подчеркнуть, что это была все-таки попытка создать именно философию истории[75].

32) «ДУША ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНА ДУШЕ БОГА» (АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ)

32) «ДУША ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНА ДУШЕ БОГА» (АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ)

Августин родился в африканском провинциальном городе Тагаст 13 ноября 354 года. Его отец в течение всей своей жизни оставался язычником и был обеспокоен только возможностью удачной карьеры своего сына. Стремление к

Его отец в течение всей своей жизни оставался язычником и был обеспокоен только возможностью удачной карьеры своего сына. Стремление к

Августин[155]

Августин[155] О свободном выборе[156]Глава 4.10. Августин. Я считаю также очевидным, что это внутреннее чувство воспринимает не только то, что оно получает от пяти телесных чувств, но также и то, что они воспринимаются им. Ведь животное движется, или устремляясь к чему-либо, или

38. Блаженный Августин. Учение о бытии

38. Блаженный Августин. Учение о бытии Религиозная ориентация философских систем Средневековья диктовалась основными догматами христианства, среди которых наибольшее значение имели такие, как догмат о личностной форме единого Бога. Разработка этого догмата связана в

39. Блаженный Августин о свободе и божественном предопределении

39. Блаженный Августин о свободе и божественном предопределении

Учение Августина о божественной благодати в ее отношении к воле человека и о божественном предопределении оказало большое влияние на последующую христианскую философию. Суть этого учения состоит в

Блаженный Августин о свободе и божественном предопределении

Учение Августина о божественной благодати в ее отношении к воле человека и о божественном предопределении оказало большое влияние на последующую христианскую философию. Суть этого учения состоит в

40. Блаженный Августин о Боге, мире и человеке

40. Блаженный Августин о Боге, мире и человеке Бог, мир и человек . Мировоззрение Августина глубоко теоцентрично: в центре духовных устремлений – Бог как исходный и конечный пункт размышлений. Августин рассматривает Бога как внематериальный Абсолют, соотнесенный с миром

Блаженный Августин. Об учителе

Блаженный Августин. Об учителе

Глава II. О том, что значение слов объясняется опять-таки словами

Августин. Итак, мы согласны с тобою в том, что слова суть знаки. Адеодат. Согласны.Августин. А может ли знак быть знаком, если сам он ничего не значит?Адеодат. Нет, не

Нет, не

Блаженный Августин. Об аде и свойствах вечных мук[163]

Блаженный Августин. Об аде и свойствах вечных мук[163] Итак, что Бог сказал через Своего пророка о вечном наказании осужденных, так оно и будет, непременно будет: «Червь их не умрет, и огонь их не угаснет» (Ис. 66: 24). Для сильнейшего запечатления этих слов и Господь Бог, разумея

Августин

Августин На Востоке христианские философы поддерживали старую греческую традицию, на Западе они пытались идти собственными путями; в то же время Восток сразу придал христианской философии высокую культуру, Запад же дал ей самостоятельность. Запад в большей степени был

Блаженный Августин

Блаженный Августин

354-430 гг. н. э.ИсповедьИсповедь (400) — несомненно, самое известное произведение Блаженного Августина. Но все же по своей значимости в наследии этого философа-теолога она занимает лишь второе место, после трактата О граде Божием, написанном позже (412–427) и

Но все же по своей значимости в наследии этого философа-теолога она занимает лишь второе место, после трактата О граде Божием, написанном позже (412–427) и

Августин

Августин На Востоке христианские философы поддерживали старую греческую традицию, на Западе они пытались идти собственными путями; в то же время Восток сразу придал христианской философии высокую культуру, Запад же дал ей самостоятельность. Запад в большей степени был

§3. Августин

§3. Августин Самое значительное явление, без всякого преувеличения можно сказать, явление мирового характера в данную эпоху – это Августин (354 – 430). Августину посвящена необозримая как исследовательская, так и популярная литература. Однако, как это хорошо понимает

Августин

Августин

Жизнь. Августин (Augustine) родился в г. Тагасте в Северной Африке в 354 г. Его мать была христианкой, а отец — язычником. В юности Августин беззаботно жил в Карфагене.Вначале Августин познакомился с одним из популярных религиозных течений своего времени —

Августин (Augustine) родился в г. Тагасте в Северной Африке в 354 г. Его мать была христианкой, а отец — язычником. В юности Августин беззаботно жил в Карфагене.Вначале Августин познакомился с одним из популярных религиозных течений своего времени —

АВГУСТИН И ЦЕРКОВЬ

АВГУСТИН И ЦЕРКОВЬ Вся сила той борьбы, какая происходила в душах христиан при переходе от язычества к новой религии, сказалась в личности Августина (354–430 от Р.Х.). И когда мы взираем, как эта борьба совершалась в его духе, то вместе с тем таинственно наблюдаем такие же

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ (БЛАЖЕННЫЙ) (354–430)

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ (БЛАЖЕННЫЙ)

(354–430)

Крупнейший средневековый философ, виднейший представитель западных «отцов церкви». Оказал большое влияние на всю западноевропейскую жизнь средневековья, родоначальник христианской философии истории («О граде Божьем»). Развил учение

Развил учение

1.4. Августин Аврелий (Блаженный) (354–430). Язык как средство познания и толкования текстов. Начало герменевтической концепции языка

1.4. Августин Аврелий (Блаженный) (354–430). Язык как средство познания и толкования текстов. Начало герменевтической концепции языка Августин Аврелий (Блаженный) (354–430…), средневековый мыслитель, вначале был сторонником религиозного течения, называемого манихейством, в

| Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» Кафедра философии Град Божий или утопия, что живет и сейчас. Сочинение ЭССЕ. Студента 2 курса 211 группы философского факультета Тимофеева Егора Романовича. Проверил д. ф. к. Профессор ______________________ Романовская Е. В Саратов, 2018 г. Святой Аврелий Августин жил вовремя, когда безвозвратно была потеряна Римская империя, когда она была поделена на западную и восточную. Западная империя быстро пришла в плачевное состояние, медленно разгрызалась варварскими королями, делилась большими и мелкими племенами. Язычники увидели в этом кару за отказ от древних культов, считали христианство истинной причиной гибели империи. Однако, сами христиане видели в бедствиях Рима наказание за жизнь полную излишек и грехов. Сам Августин выделяет вину именно власти, он отстраняет христиан от виновников произошедшего. Власть – истинный виновник всех бед, именно она населила Италию рабами, поставила их ниже животных, лишила всех прав превратив в вещь, именно власть утонула в дарах, преподношениях, именно власть погубила сама себя, погубив сенат и аристократию, именно власть позволила начаться междоусобицам в легионах.  Августин выделяет Христиан, как тех, кто пришел всё исправить, как тех, которые несут новую власть. Августин выделяет Христиан, как тех, кто пришел всё исправить, как тех, которые несут новую власть.

В данном ЭССЕ я хочу раскрыть вопрос связи труда Августина “О граде Божьем” и идеи утопии, как идеально выстроенной концепции государства, поднять тему института власти в труде Августина “О граде Божьем”. Августин был в числе тех, кто считал – Рим изжил себя, восстановиться он уже никогда не сможет, варвары – путь спасения, именно они сожгут Рим, вместе с ним все его пороки. Августин установил тесную связь между варварством и христианством. Он отдает всю будущую историю варварству, видит в них новый мир, для которого уготована новая религия. Блаженный Августин отмечает со снисхождением опустошения, убийства, грабежи все это повторялось при завоевании Рима. Он удивляется этому милосердию варваров и приписывает его влиянию самого Господа. Его изумляет, что обширные базилики были назначены варварским вождем для людей, искавших убежища от погрома и разрушения. Варвары стали спасителями для христианства. Вот что должны были отвечать христиане язычникам и вот в чем суть блистательного труда святого Августина. Церковь возлагает всю ответственность за несчастья на язычников. Мало того, Церковь со страниц “Града Божьего” отрешает римлян от истории и бразды империи предает варварам и потому-то снисходительно смотрит на гонителей, если только эти гонители христиане. Надо заметить, что Августин в конце своей жизни, когда книга “О граде Божьем” стала известной, должен был раскаяться в своих словах. Град Божий и Град Земной, в сложное для общества время, люди стараются выделить для себя идеалы. Рим пал, но люди, населявшие его, остались, им нужны были новые идеи, новые надежды, то что позволит строить новый мир. Люди и после средневековья будут искать идеальное, точнее, они будут искать идеальное всегда, будут искать идеально-фантастические формы построения общества и государства, основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнении, тотальном регулировании со стороны государственной власти. Это, наверное, самое долгоиграющая идея. Что касается Града Земного, он лишь условность, необходимость для выделения грешников, праведный христианин лишь существует на земле, вечно стремясь в Град Божий. Христианство само по себе не привязывается к тому или иному государственному устройству, той или иной идеологии. Христиане могут жить в государствах разного типа и даже создавать новые государства, с разной степенью успеха. Они ищут Царствия Небесного, а делами земных государств занимаются в силу необходимости. Августин настаивает в конце “Града Божьего” на догме воскрешения. История завершится днем Господа, который станет восьмым днем, освященным пришествием Христа, будет вечным отдохновением не только духа, но и тела. Успеху трудов Августина содействовали не только глубина и универсальность учения, что не нуждается в доказательствах, но и ряд благоприятных обстоятельств. Наследие Августина удалось сохранить вопреки многим чрезвычайным обстоятельствам, каковые не редкость в истории. Многие поколения ученых читали, изучали, переписывали его труды. Немаловажен и тот факт, что, будучи церковным человеком и монахом, Августин обращает свои труды к широкому кругу читателей, не ограничивая его монастырскими стенами. Принято деление утопий на утопии реконструкции, предполагающие радикальное преобразование общества, а также утопии бегства от социальной действительности. Утопия как одна из своеобразных форм общественного сознания традиционно воплощала в себе такие черты, как осмысливание социального идеала, критика существующего строя, а также попытки предвосхитить будущее общества. Всё это можно увидеть в идеи Града Божьего. Варвары – реконструкторы, те кто начинают изменения с помощь христианства. Утопия бегства выделена в самом построение идеала Града Божьего, всё средневековье жило в попытки сбежать от реальности с помощью идеи Бога, с помощью веры в божественную жизнь, что ожидает праведного человека. Можно сделать вывод, что идея Града Божьего появилась неслучайно, появилась она даже не из-за нарастающей идеи христианства, появилась она вследствие необходимости. Данная идея была нужна распавшийся римской империи. Она помогла людям найти тот путь, который на несколько столетий станет фундаментом в философии. Средневековая философия пропитана идеей греховности земного и идеализацией божественного. Августин дал толчок всему теологическому массиву средневековья, он заложил базу, на которой простояло всё средневековье. Кроме теологического аспекта, Августин, сам того не подозревая, выстроил утопическую концепцию, которая поможет выстроить Томасу Мору его “Утопию”. Скачать 51,5 Kb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Город Божий Августина

Мой предпочитаемый способ занятий с книгами — реконструкция. Эти заметки были созданы во время моего чтения, чтобы помочь моему собственному пониманию, а не для обучения. С учетом сказанного я решил поделиться этими неотредактированными заметками на случай, если они будут полезны другим читателям.

Августин написал Град Божий в ответ на падение Рима и последующие сомнения и обвинения в адрес христианства. Первая часть представляет собой защиту христианства и критику языческих ценностей, богов и философии. Во второй части книги очерчены два города: город Бога или город человека. Каждый является гражданином исключительно одного города, но до судного дня нельзя узнать, какого именно. Прослеживая библейские события, он описывает историю этих двух городов от зарождения до их возможного конца, когда город Божий одержал победу над городом человеческим.

Августин — одна из важных фигур, объединивших христианское богословие с античной философией. Презирая языческих философов вообще, он восхваляет Платона как лучшего языческого философа за его соответствие христианству. Платоновская цель подражания высшему благу подобна христианскому повелению подражать Христу.

Презирая языческих философов вообще, он восхваляет Платона как лучшего языческого философа за его соответствие христианству. Платоновская цель подражания высшему благу подобна христианскому повелению подражать Христу.

Неявно формируется диалог и с Аристотелем, который назвал гордость «венцом всех добродетелей». Ясно, что христианское обращение морали с Нагорной проповедью в качестве точки перегиба перевернуло афинскую систему ценностей с ног на голову. Гордость теперь является корнем всех грехов и главным отличием между двумя городами:

Соответственно, две любви образовались два города: земной любовью к себе, вплоть до презрения к Богу; небесное любовью к Богу, вплоть до презрения к себе. Первое, словом, хвалится собой, второе — Господом. Ибо один ищет славы от людей; но величайшая слава другого есть Бог, свидетель совести. Один поднимает голову в своей славе; другой говорит своему Богу: «Ты слава моя и возносишь голову мою». В первом князья и покоряемые им народы управляются любовью к власти; в другом государи и подданные служат друг другу с любовью, последние повинуются, а первые заботятся обо всех.

Один наслаждается собственной силой, представленной в лицах своих правителей; другой говорит своему Богу: «Я буду любить Тебя, Господи, сила моя». И поэтому мудрецы одного города, живущие по-человечески, искали пользы для своих тел или душ, или для тех и других, а те, кто познал Бога, «не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились». омрачилось воображение их и несмысленное сердце их; называя себя мудрыми, то есть хвалясь собственной мудростью и одержимые гордостью, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногие звери, и пресмыкающиеся».

О существовании зла

В защиту христианства Августин должен объяснить, почему Бог допустил столько зла в мире, тем не менее, против своих собственных верующих! Он приводит следующие аргументы:

1. Даже если внешне кажется, что зло обрушилось как на Добро, так и на Зло, первые не фазируются им, как вторые:

Даже если добро и зло могут обрушиться на добрый и злой человек в равной степени, добрый человек не воодушевлен благами времени и не сломлен его бедами; но нечестивый человек, развращенный счастьем этого мира, чувствует себя наказанным его несчастьем.

…

Ибо даже в подобии страданий остается непохожесть страдающих; и хотя они подвергаются одним и тем же страданиям, добродетель и порок не одно и то же. Ибо, как один и тот же огонь заставляет золото ярко светиться и мякину дымить; и под тем же цепом солому измельчают, а зерно очищают; и как осадок не смешивается с елеем, хотя и выдавливается из чана под тем же давлением, так и та же сила скорби доказывает, очищает, очищает доброе, но проклинает, губит, истребляет злое. Таким образом, в одной и той же скорби злые ненавидят Бога и богохульствуют, а добрые молятся и восхваляют. Так что материальную разницу имеет не то, какие беды перенесены, а то, какой человек их терпит. Ибо, взволнованная одним и тем же движением, грязь источает ужасный смрад, а елей испускает благоухание.

2. Бедствие — это не что иное, как возможность для нас испытать свои силы и исправить свои слабости:

Когда Он подвергает нас невзгодам, это делается либо для того, чтобы доказать наше совершенство, либо для того, чтобы исправить наши несовершенства; и в награду за наше терпеливое терпение временных страданий Он приготовил для нас вечную награду.

3. Предвосхищая Канта, Августин утверждает, что если бы удача всегда следовала за Богом, то мы бы не следовали за Богом ради нее самой. Вместо этого некоторые награды и наказания сохраняются на конец.

Если бы он давал их всем, кто их искал, мы бы предположили, что это была единственная награда за его службу. Такое служение сделало бы нас не благочестивыми, а скорее жадными и алчными. Вместо этого он должен сохранить некоторые из них для окончательного решения.

4. Виноваты не только плохие действия, но и воздержание от правильной реакции на плохие действия других. Если ты сам праведник, но не осуждаешь других из страха перед своими интересами, то ты согрешил. Вот почему кажущиеся хорошими наказываются вместе с нечестивыми. Эту мысль можно проследить до современных законов, которые наказывают людей, не сообщающих о преступлении.

5. Даже помимо всех этих причин, причины Божьих действий находятся далеко за пределами понимания нас, конечных существ:

«Неисследимы суды Его и неисследимы пути Его».

Гордость:

Удивительно наблюдать, как менялись наши представления о добродетели на протяжении истории. Когда-то гордыня была в аристотелевском смысле «венцом добродетелей», а смирение считалось неполноценным пороком. Но в христианском мировоззрении: «Откуда наша злая воля, как не от гордыни? Ибо «гордость есть начало греха». Приведенный ниже абзац — один из моих любимых комментариев всех времен, не только из-за его диалектики с Аристотелем, но и из-за его мудрости, значимой даже для нехристианина.

Светскую интерпретацию этого абзаца лучше всего рассматривать в рамках беккеровской модели отрицания смерти. Эрнест Беккер утверждает, что одним из двух наших фундаментальных побуждений является агапе: потребность соединиться и слиться с чем-то большим, чем мы сами. В этой линзе смирение возвышает нас через наше смиренное подчинение чему-то большему (это может быть светское движение, организация и т. д.). Мы выходим на уровень нашего слияния. Гордость, с другой стороны, ограничивает нас в небольшой сфере смысла только внутри нашей собственной жизни.

Наши прародители впали в открытое непослушание, потому что они уже были тайно совращены; ибо злой поступок никогда не был бы совершен, если бы ему не предшествовала злая воля. И откуда наша злая воля, как не от гордыни? Ибо гордыня есть начало греха. Сирах 10:13 И что такое гордыня, как не стремление к чрезмерному превозношению? И это есть чрезмерное возвышение, когда душа оставляет Того, К Кому она должна прилепиться, как свою цель, и становится как бы целью самой себе. Это происходит, когда это становится его собственным удовлетворением. И это происходит, когда она отпадает от того неизменного блага, которое должно удовлетворять ее больше, чем она сама. Это отпадение происходит спонтанно; ибо, если бы воля оставалась непоколебимой в любви к тому высшему и неизменному добру, которым она озарилась разумом и воспламенилась любовью, она не отвернулась бы, чтобы найти удовлетворение в себе, и таким образом не стала бы холодной и невежественной; женщина не поверила бы, что змей говорит правду, и мужчина не предпочел бы просьбу своей жены повелению Бога и не подумал бы, что прилепиться к спутнице своей жизни даже в партнерстве — это простительное преступление.

греха. Злодеяние, то есть нарушение запретного плода, было совершено людьми, которые уже были нечестивыми. Этот дурной плод (Матфея 7:18) мог быть принесен только гнилым деревом. Но то, что дерево было злым, не было результатом природы; ибо, конечно, это могло бы стать таковым только благодаря пороку воли, а порок противен природе. Природа не могла бы быть испорчена пороком, если бы она не была создана из ничего. Следовательно, это природа, потому что она создана Богом; но то, что оно отпадает от Него, это потому, что оно сделано из ничего. Но человек не настолько отпал, чтобы стать совершенно ничем; но, обратившись к самому себе, его существо стало более сжатым, чем было, когда он прилепился к Тому, Кто в высшей степени есть. Соответственно, существовать в себе, то есть быть своим собственным удовлетворением после отказа от Бога, значит не совсем стать ничтожеством, а приблизиться к этому. И поэтому Священное Писание называет гордых другим именем, самоугодниками. Ибо хорошо иметь сердце вознесенным, но не к самому себе, ибо это гордо, а к Господу, ибо это послушно и может быть делом только смиренных.

Итак, в смирении есть что-то, что, как ни странно, возвышает сердце, и что-то в гордыне, что унижает его. Действительно, кажется противоречивым, что возвышенное должно унижать, а низкое возвышать. Но благочестивое смирение позволяет нам покориться тому, что выше нас; и нет ничего более возвышенного над нами, чем Бог; и поэтому смирение, подчиняя нас Богу, возвышает нас. Но гордость, будучи недостатком природы, самим актом отказа от повиновения и отвращения от Того, Кто всевышний, падает до низкого состояния; и тогда сбывается написанное: Ты низверг их, когда они возвысились. Ибо он не говорит, когда они были вознесены, как будто сначала они были вознесены, а потом низвержены; но когда они поднялись, то и тогда были низвергнуты, то есть самое вознесение было уже падением. И поэтому именно смирение особенно рекомендуется граду Божию, пребывающему в этом мире, и особенно проявляется в граде Божием и в личности Христа, его Царя; тогда как противоположный порок гордости, по свидетельству священных писаний, особенно правит его противником, диаволом.

И, несомненно, это великое различие, которое отличает два города, о которых мы говорим, один из которых является обществом благочестивых людей, другой — нечестивых, каждый из которых связан с ангелами, которые придерживаются их партии, и тот, который направляется и формируется любовью к себе, другой любовью к Богу.

…

Дьявол, стало быть, не уловил бы человека в явном и явном грехе делать то, что Бог запретил, если бы человек уже не начал жить для себя. Именно это заставило его с удовольствием слушать слова: «Вы будете как боги» (Быт. 3:5), которых они гораздо охотнее достигли бы, послушно придерживаясь своей высшей и истинной цели, чем гордо живя для себя. Ибо сотворенные боги суть боги не в силу того, что есть в них самих, а в силу причастности истинного Бога. Стремясь быть больше, человек становится меньше; и, стремясь быть самодостаточным, он отпал от Того, Кто действительно удовлетворяет его. Следовательно, это злое желание, которое побуждает человека угождать себе, как если бы он сам был светом, и которое, таким образом, отвращает его от того света, которым, следуя ему, он сам стал бы светом, — это злое желание, говорю я, уже тайно существовало в нем, и явный грех был лишь его следствием.

Ибо верно то, что написано: погибели предшествует гордость, а смирению предшествует слава; Притчи 18:12 то есть тайная гибель предшествует явной гибели, а первая не считается гибелью. Ибо кто считает возвышение гибелью, хотя не раньше, чем оставлено Высшее, начинается падение? Но кто не признает погибелью, когда происходит явное и несомненное нарушение заповеди? И, следовательно, Божий запрет относился к такому поступку, который, когда он был совершен, не мог быть оправдан никаким предлогом совершения того, что было праведным. И осмеливаюсь сказать, что полезно гордым впасть в открытое и бесспорное преступление и так огорчить себя, как уже, угождая себе, пали. Ибо Петр был в более здоровом состоянии, когда он плакал и был недоволен собой, чем когда он смело дерзнул и удовлетворил себя. И это подтверждается священным псалмопевцем, когда он говорит: «Наполни лица их стыдом, чтобы они могли взыскать имя Твое, Господи; то есть, чтобы те, кто угождал себе в поисках своей собственной славы, могли быть довольны и удовлетворены Тобой в поисках Твоей славы.

Соответствие с буддизмом

Богословие Августина имеет много общего с буддизмом:

Страдание происходит от счастья, неправомерное стремление к последнему вызывает первое: «Ибо добрый человек не возвышается благами времени и не сокрушается своими недугами; но нечестивый человек, развращенный счастьем этого мира, чувствует себя наказанным его несчастьем».

То, что человек переживает, очень податливо и субъективно, зависит от характера: «Ибо даже при подобии страданий остается непохожесть в страдающих».

Плохие поступки коренятся не в Зле, а в заблуждении: «Воздерживайтесь от упреков нечестивых, ибо они боятся их козней и насилия».

В основе всех материальных явлений лежит непостоянство: «Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и случилось».

Законы причины и следствия (карма в буддизме) глубоки и трудны для понимания: «Неисследимы Его суды и Его пути неизведанны».

Все будет потеряно в момент смерти, кроме практики, которую вы сделали для улучшения своего сознания: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут: Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

Вечный вызов — это возможность для практики: «Когда Он подвергает нас невзгодам, это делается либо для того, чтобы доказать наше совершенство, либо для того, чтобы исправить наши несовершенства; и в обмен на наше терпеливое терпение временных страданий Он уготовил для нас вечную награду. .»

Бог Нового Завета

Бог Августина описывается так:

Солнце Свое восходит над злыми и добрыми, а посланники проливают дождь на праведных и неправедных.

…

Но что касается добра и зла этой жизни, то Бог пожелал, чтобы они были общими для обоих.

Это очень большой отход от ветхозаветного Бога, ожесточившего душу фараона, расступившего моря и наведшего гибель на врагов избранного народа. Бог Нового Завета, напротив, не выбирает фаворитов.

Град Божий Августина

Содержание

1 Введение в град Божий

Августин пережил то, что стало очевидным, как конец тысячелетней Римской империи. Казалось бы, трудно представить, что такое царство когда-либо может закончиться, но этот упадок помог Августину осознать, что все человеческие царства заканчиваются, а Божье царство — нет. Сопутствующий подъем христианства и отказ от языческих божеств Рима многие обвиняли в упадке Рима, и в ответ Августин бросил вызов ценности языческого поклонения не только в этой жизни (Книги 1–5), но и в следующей (Книги 6). -10), а затем продолжил описание происхождения (Книги 11-14), прогресса (Книги 15-18) и окончательного конца (Книги 19).-22) Царства Божия, Града Божия.

Сопутствующий подъем христианства и отказ от языческих божеств Рима многие обвиняли в упадке Рима, и в ответ Августин бросил вызов ценности языческого поклонения не только в этой жизни (Книги 1–5), но и в следующей (Книги 6). -10), а затем продолжил описание происхождения (Книги 11-14), прогресса (Книги 15-18) и окончательного конца (Книги 19).-22) Царства Божия, Града Божия.

2 Книги 1-5: Последствия языческого поклонения в этой жизни

Августин сначала отвечает на утверждение, что если бы христианский Бог был истинным Богом, он должен был бы защитить Рим от внешних нападений, а также болезней и страданий в общем. Августин поясняет, что не только языческие боги не предотвратили таких страданий, но и христианство допускает таких событий как часть свободной воли и часто для нашего блага. Бог не дает безоговорочных и бесконечных временных побед, и это не является хорошей мерой, в отношении которой Бог верен.

Однако идея свободы воли была не совсем приемлема для римского ума, который видел большую часть человеческих событий с точки зрения судьбы, контролируемой звездами (астрология) и богами. Августин проводит много абзацев, определяя христианскую основу суверенитета Бога, переплетенную с нашей ответственностью за выбор — ни Бог, ни звезды не создают трагедий или человеческих зол, мы несем за них ответственность.

Августин проводит много абзацев, определяя христианскую основу суверенитета Бога, переплетенную с нашей ответственностью за выбор — ни Бог, ни звезды не создают трагедий или человеческих зол, мы несем за них ответственность.

Следующая защита христианства Августином связана с тем фактом, что упадок Рима начался до подъема христианства, даже по свидетельству их собственных философов и историков.

«Взгляните на свою Римскую республику… Писатели, произведения которых мы изучали в школе… рассказывали эту историю до пришествия Христа. Помнить? [Как отмечает Цицерон], «от состояния добродетельного величия [Рим] в результате постепенных изменений опустился до постыдного разложения».

Августин продолжает критиковать языческих богов как полных разврата и манипуляций, служащих не только для поощрения и оправдания такого поведения среди населения, «отвергающего добродетель из беспорядочного стремления к мирским удовольствиям и власти» (Леверинг, 2013, с. 115). Это, утверждает Августин, является причиной упадка Рима, как указал стоик Цицерон выше.

Августин заключает, что языческие боги с их безнравственностью на самом деле являются демонами, что, безусловно, является прямым оскорблением.

Мало того, что языческие боги увели римский народ от истинной мудрости, Августин утверждает, что погоня за империей также привела не к истинному величию, а, скорее, к страданию.«Разумно ли и мудро ли хвалиться размахом и величием Империи, когда ты никак не можешь доказать, что есть какое-то настоящее счастье в людях, вечно живущих среди ужасов войны, вечно бродящих по крови?» (Город Божий 4:3, цитируется в Harmless, 2010, стр. 339)

Согласно Августину, как языческие, так и мирские мирские цели земного города обанкротились.

Но почему этот спад произошел сейчас, а не раньше? Как Рим стал великим? Августин утверждает, что в погоне за честью и славой на войне, хотя это и неблагочестиво, эти цели требуют добродетели дисциплины и упорного труда, не позволяя римлянам легко думать о неторопливом обжорстве и унижении.

Леверинг резюмирует это: «Если человек может преследовать только мирские блага, то слава и честь являются наименее унизительными благами, которые можно преследовать» (2013, стр. 118)

Августин также объясняет нелогичность и полное отсутствие богоподобия римского пантеизма, критикуя бесконечное создание новых богов из неодушевленных понятий, таких как победа в войне, или таких добродетелей, как счастье. Какого Бога мы должны умилостивить, когда многие могут повлиять на одно благо, которое мы ищем?

Наконец, Августин опускает, пожалуй, самое убийственное обвинение, состоящее в том, что языческие боги и их ложь удерживают людей от истинного счастья и удовлетворения, то есть от познания истинного Бога.

3 Книги 6-10: Влияние языческого поклонения на грядущую жизнь

Обольщения языческих богов еще хуже, чем разрушение наций и отдельных жизней, удерживают человечество от великих богатств трансцендентного и вечного. Однако Августин начинает свои рассуждения не с Священного Писания, а с соответствующих сочинений стоических философов, прослеживая их мысль от Пифагора и Фалеса до Сократа и неоплатоников, которые в конце концов приходят к высшему возможному благу, Того, кто создал мир и реальность.

Этим источником мудрости и жизни, заявляет Августин, являются не мелкие языческие боги, а единый Бог-творец. Отсюда Августин переходит к Евангелию, обещая вечную жизнь, единственный первичный дар Божий (через умилостивление и прощение), который языческие боги трагически, если не злобно, затмили.

4 Книги 11-14: Происхождение города Божьего

В этом разделе Августин вводит мотив двух городов, знакомя нас с городом Бога и противопоставляя его земному городу человечества. И тем, и другим правит любовь, но любовь очень разных видов:

«Тогда мы видим, что два общества возникли из двух видов любви. Земное общество выросло из эгоистичной любви, которая осмелилась презирать даже Бога, тогда как небесное коренится в любви к Богу, готовой попрать самого себя». (Город Божий 14:28, цитируется в Harmless, 2010, стр. 331)

Августин не только излагает учение о творении, но и о происхождении зла, падении ангелов, первородном грехе и ужасной судьбе всех людей.

И во всем этом он указывает на слово Божие и Христа как на наш путь в Град Божий, в противоположность идеям язычества и стоицизма. Интересно, что Августин поддерживает точку зрения молодой земли или, по крайней мере, молодого человечества, полагая, что человек был создан на 5000 лет раньше.

5 Книги 15-18: Развитие Города Бога

В этих книгах Августин продолжает библейскую историю, иллюстрируя противоположное развитие двух городов – один воплощен в кровавом Каине, другой – в благочестивом Авеле. Одно проявляется в росте безбожия вокруг Ноя, другое — в семье Ноя. Августин достигает по крайней мере двух целей в своем развитии истории. Первая состоит в том, что Бог участвует в истории и что мы участвуем вместе с Богом — наши судьбы не контролируются нами согласно астрологии или язычеству, и Бог не отсутствует в истории.

Во-вторых, в ответ на манихейское неприятие Ветхого Завета Августин неоднократно подчеркивает развитие Бога и предсказания Его грядущего Царства, а также переход к Новому Завету в Ветхом Завете.

Новый Завет стоит или ложится на Ветхий Завет и не существует отдельно от него. Августин заходит слишком далеко в своей аллегоризации Ветхого Завета, которой он научился у Амвросия, но он усердно работает над тем, чтобы соединить заветы.

Августин также обращается к некоторым библейским трудностям, в том числе к возможным ошибкам в Септуагинте и к тому, как Святой Дух все еще может санкционировать Писание с такими несовершенными копиями, аргументы, которые могли бы принести пользу современным непогрешимым. Интересно, что он также обращается к упоминанию в Библии гигантов, делая вывод, что допотопные люди, включая Адама, были крупнее современных людей.

6 Книги 19-22: Окончательный конец Града Божьего

В этих последних книгах Августин исследует один из главных вопросов философии: каково высшее благо, к которому может стремиться человек? Он утверждает, что высшее возможное благо — это отношения и партнерство с Богом, а также вечная жизнь и мир. Эти цели предлагает Город Божий.

Августин снова обращается к возражениям, включая возражения против физического воскресения и этические проблемы с вечными муками в аду. Он не осуждает полностью наши земные попытки добиться справедливости, но объясняет, что они всегда будут борьбой, пока творится зло. Он вводит идею справедливой войны и другие библейские принципы справедливости как решения для наших городов до времени полного прихода Божьего правления в Град Божий.

7 Эпилог

Мне не удалось прочитать все произведение «Город Божий», даже значительную его часть. Что меня впечатлило, так это простая, но всесторонняя эффективность модели двух городов. Это не только создает прекрасную основу для объяснения взаимодействия Бога с человеком на протяжении всей истории, но также позволяет нам сопоставить ценности двух царств (человеческого и Божьего). Было бы интересно создать современную версию этой метафоры, отвечающую не только на вечные вызовы вере, но и на наши современные вызовы в свете Царства Божьего.

8 Ссылки

Дейт, К.

Чтобы соединить различные народы империи, надо создать нечто большее, чем мирские узы, такие узы нашлись только в христианстве. И вот возникает “град Божий”, “царство Божие”. Очистительный огонь варваров истребит язычество и сделает его достойным града Божия. Этому Божьему царству предстоит тысячелетие. В обновленных стенах града Божьего не будет честолюбия, жажды к славе, там будет царствовать мир и справедливость, там настанет святая жизнь в Господе. Августин возвестил, что наступает новый мир, новая история.

Чтобы соединить различные народы империи, надо создать нечто большее, чем мирские узы, такие узы нашлись только в христианстве. И вот возникает “град Божий”, “царство Божие”. Очистительный огонь варваров истребит язычество и сделает его достойным града Божия. Этому Божьему царству предстоит тысячелетие. В обновленных стенах града Божьего не будет честолюбия, жажды к славе, там будет царствовать мир и справедливость, там настанет святая жизнь в Господе. Августин возвестил, что наступает новый мир, новая история.

То, что было сформулировано Августином, стало убеждением на римском Западе. Из этой веры исходила политика Запада. Византийский Восток еще остерегался этому верить. На Западе было решено, что империя должна уступить место варварским королевствам. Ученые теологи Запада с книгой “О граде Божьем” в руках поддерживали господство варваров и за это получали, конечно, большие права и привилегии. Два начала, варварство и церковь, соединяются и идут рука об руку. Вот почему средневековая история приняла такой клерикальный характер. Особенно хорошо учение Августина было принято в Галлии, где варваров было очень много. Христианские проповедники старались воспевать достоинства варварских предводителей. Каждый из них стремился быть дружным с варварским конунгом, но вместе с тем в глубине души испытывал сочувствие к римлянам.

То, что было сформулировано Августином, стало убеждением на римском Западе. Из этой веры исходила политика Запада. Византийский Восток еще остерегался этому верить. На Западе было решено, что империя должна уступить место варварским королевствам. Ученые теологи Запада с книгой “О граде Божьем” в руках поддерживали господство варваров и за это получали, конечно, большие права и привилегии. Два начала, варварство и церковь, соединяются и идут рука об руку. Вот почему средневековая история приняла такой клерикальный характер. Особенно хорошо учение Августина было принято в Галлии, где варваров было очень много. Христианские проповедники старались воспевать достоинства варварских предводителей. Каждый из них стремился быть дружным с варварским конунгом, но вместе с тем в глубине души испытывал сочувствие к римлянам.

Им нужен был ориентир, христианство отлично подходила для этого, а варвары подходили на роль огня, сжигающего старый грешный мир с язычниками и греховной властью. Августин выстроил утопический мир, деленный на две антиподные половины. Августин описывает историю человечества как сосуществование двух общностей — Града Божьего и Града Земного. Люди, входящие в Град Божий, живут по установленным Богом законам, а обитатели Града Земного — по законам, установленным возгордившимися людьми, которые отказались от Бога. Град не относится к какому-то конкретному государству: люди, входящие в Град Божий или Град Земной, различаются внутренними качествами. Принадлежность к одной из двух общностей определяет, будет ли человек спасён после Страшного суда. По Августину, каждый человек определяет сам, к какому Граду он принадлежит, либо жизнью по законам Бога — к Божьему Граду, либо греховной жизнью — к Земному Граду. Но Бог всеведущ, и знает наперед о выборе каждого, поэтому можно говорить о предопределении того или иного человека.

Им нужен был ориентир, христианство отлично подходила для этого, а варвары подходили на роль огня, сжигающего старый грешный мир с язычниками и греховной властью. Августин выстроил утопический мир, деленный на две антиподные половины. Августин описывает историю человечества как сосуществование двух общностей — Града Божьего и Града Земного. Люди, входящие в Град Божий, живут по установленным Богом законам, а обитатели Града Земного — по законам, установленным возгордившимися людьми, которые отказались от Бога. Град не относится к какому-то конкретному государству: люди, входящие в Град Божий или Град Земной, различаются внутренними качествами. Принадлежность к одной из двух общностей определяет, будет ли человек спасён после Страшного суда. По Августину, каждый человек определяет сам, к какому Граду он принадлежит, либо жизнью по законам Бога — к Божьему Граду, либо греховной жизнью — к Земному Граду. Но Бог всеведущ, и знает наперед о выборе каждого, поэтому можно говорить о предопределении того или иного человека.

Наконец тут поднимается вопрос возникновения и назначения государства как института власти. Государство для Августина — это институт условно необходимый. Государства могло и не быть, если бы не было первородного греха Адама. В отличие от Аристотеля, для которого человек — это существо политическое и должно жить в государстве, Августин воспринимает государство лишь как промежуточный момент человеческого паломничества на земле. Августин доказывал превосходство духовной власти над светской. Восприняв августиновское учение, церковь объявила свое существование земной частью божьего града, выставляя себя в качестве верховного судьи.

Наконец тут поднимается вопрос возникновения и назначения государства как института власти. Государство для Августина — это институт условно необходимый. Государства могло и не быть, если бы не было первородного греха Адама. В отличие от Аристотеля, для которого человек — это существо политическое и должно жить в государстве, Августин воспринимает государство лишь как промежуточный момент человеческого паломничества на земле. Августин доказывал превосходство духовной власти над светской. Восприняв августиновское учение, церковь объявила свое существование земной частью божьего града, выставляя себя в качестве верховного судьи. Этим произведения Августина отличаются от произведений восточных Отцов, многие из которых написаны в виде наставлений, адресованных монахам. Труды Августина оказались в выигрышном положении, поскольку не всем и не сразу стало ясно, что монашество имеет прямое отношение к духовной жизни любого человека. Между тем сходство многих идей Августина с идеями восточной патристики вполне очевидно.

Этим произведения Августина отличаются от произведений восточных Отцов, многие из которых написаны в виде наставлений, адресованных монахам. Труды Августина оказались в выигрышном положении, поскольку не всем и не сразу стало ясно, что монашество имеет прямое отношение к духовной жизни любого человека. Между тем сходство многих идей Августина с идеями восточной патристики вполне очевидно.

Средневековое монашество оказало существенное влияние на идеологию и практику раннего западного утопизма, сам Августин считал монашество наиболее предпочтительной дорогой к Богу. Формы средневековых и нововременных монашеских практик столь же разнообразны, как и утопические проекты. Многие утопические проекты и монашеские общины роднило ощущение угрозы заразности, исходящей от внешнего мира. Именно поэтому Град Божий и Град земной являются антиподами.

Средневековое монашество оказало существенное влияние на идеологию и практику раннего западного утопизма, сам Августин считал монашество наиболее предпочтительной дорогой к Богу. Формы средневековых и нововременных монашеских практик столь же разнообразны, как и утопические проекты. Многие утопические проекты и монашеские общины роднило ощущение угрозы заразности, исходящей от внешнего мира. Именно поэтому Град Божий и Град земной являются антиподами.

На пороге средних веков теократический идеал западной церкви подвергается всестороннему испытанию, сталкиваясь с самыми разнообразными противниками. Отрицание противополагается ему то в форме умозрительной, то в форме практической. Ему приходиться бороться зараз и против стихийного миросозерцания Востока, и против индивидуалистических течений Запада. Церковь, вступает в Средние Века, искушенная во всякого рода борьбе. И всем этим противникам град Божий противополагается, как умозрительная система, как правовой порядок и как религиозный идеал. Удивительное сочетание разнородных элементов в одном учении и разнообразных талантов в личности Августина. Человечество в историческом процессе образует два града: светское государство — царство зла и греха, прототипом которого был Рим, и государство Божие — христианская церковь.

На пороге средних веков теократический идеал западной церкви подвергается всестороннему испытанию, сталкиваясь с самыми разнообразными противниками. Отрицание противополагается ему то в форме умозрительной, то в форме практической. Ему приходиться бороться зараз и против стихийного миросозерцания Востока, и против индивидуалистических течений Запада. Церковь, вступает в Средние Века, искушенная во всякого рода борьбе. И всем этим противникам град Божий противополагается, как умозрительная система, как правовой порядок и как религиозный идеал. Удивительное сочетание разнородных элементов в одном учении и разнообразных талантов в личности Августина. Человечество в историческом процессе образует два града: светское государство — царство зла и греха, прототипом которого был Рим, и государство Божие — христианская церковь.

Эти два града развиваются параллельно, переживая шесть эпох. В конце шестой эпохи граждане града Божия получат блаженство, а граждане земного града будут преданы вечным мучениям. Августин оказал сильное влияние на догматическую сторону христианского учения. Воздействие его проповедей было на протяжении последующих нескольких веков ощутимо не только в африканской, но и в западной церкви. Его полемика против ариан, присциллиан и, в особенности, против донатистов и других течений, нашла много сторонников. Августин оставил многочисленные сочинения, имевшие существенное влияние на антропологическую сторону учения в протестантизме . Разрабатывал учение о святой Троице, исследовал отношения человека к божественной благодати. Сущностью христианского учения он считает способность человека к восприятию Божьей благодати, и это основное положение отражается также и на понимании им других догматов веры.

Эти два града развиваются параллельно, переживая шесть эпох. В конце шестой эпохи граждане града Божия получат блаженство, а граждане земного града будут преданы вечным мучениям. Августин оказал сильное влияние на догматическую сторону христианского учения. Воздействие его проповедей было на протяжении последующих нескольких веков ощутимо не только в африканской, но и в западной церкви. Его полемика против ариан, присциллиан и, в особенности, против донатистов и других течений, нашла много сторонников. Августин оставил многочисленные сочинения, имевшие существенное влияние на антропологическую сторону учения в протестантизме . Разрабатывал учение о святой Троице, исследовал отношения человека к божественной благодати. Сущностью христианского учения он считает способность человека к восприятию Божьей благодати, и это основное положение отражается также и на понимании им других догматов веры.  ru 2023

ru 2023