Собачье сердце — Художественная литература

Оглавление

- Полный текст

- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3

- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7

- Глава 8

- Глава 9

- Глава 10. Эпилог

- Примечание

У‑у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать… У‑у-у-у‑у…

Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать… У‑у-у-у‑у…

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поёт на лугу при луне – «Милая Аида» – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас… Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление лёгких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С… эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да…

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…

А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…

Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У‑у-у-у‑у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик» она назвала его… Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь… Р‑р-р…

Гау-гау…

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?

Вот он рядом… Чего ждёт? У‑у-у‑у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У‑у-у‑у… Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У‑у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери!

Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку.

Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что… – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А‑га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощёлкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью – как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф‑р-р‑р… га…у! Вон! Не напасёшься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Фёдор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну‑с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну‑с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоится. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну‑у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

Ну и что ж они?

– Да ничего‑с.

– А Фёдор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Чёрт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй… Фить-фить.

Иду‑с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули и вот – бельэтаж.

читаем между строк. Люди. Нация

В истории русской литературы было три замечательных писателя, которые пытались сказать больше, чем говорил их текст. Как ни странно, все три были врачами. Вересаев, Чехов и Булгаков — три великих врача русской литературы. Все они получили серьезное медицинское образование в дореволюционной России, были профессиональными медиками. И, как известно, оказались очень талантливыми писателями. Мы все думаем, что знаем Михаила Афанасьевича Булгакова. Кажется, Булгаков очень несложен, интересен, привлекателен, но все не так просто. Булгаков — шифрованный писатель. Превращать прямое высказывание в аллегорию, «шифроваться» его заставляла сама жизнь.

И, как известно, оказались очень талантливыми писателями. Мы все думаем, что знаем Михаила Афанасьевича Булгакова. Кажется, Булгаков очень несложен, интересен, привлекателен, но все не так просто. Булгаков — шифрованный писатель. Превращать прямое высказывание в аллегорию, «шифроваться» его заставляла сама жизнь.

Проза Булгакова кажется очень легкой и даже веселой. О самых серьезных вещах он говорит с иронией. Это неспроста. Булгаков презирал все, что касается «серьезного жанра», мазохистских самокопаний в духе Достоевского, жадных проникновений в психологию человека, во все эти путаные внутренние конфликты. В единственной своей литературоведческой работе «О Слезкине» Булгаков в пух и прах разносит всю русскую литературу: русская литература есть не что иное, как «скукотень», там нет никакой выдумки, все слишком серьезно. Вечные русские проблемы, грубые мужики, пьяные дьяконы. Отчасти Булгаков бросает камень в огород Чехова. При всей личной симпатии, он противостоял ему на литературном поле.

Показательно, что именно в советские 1920-е годы появляются первые известные русские фантасты. Булгаковский гротеск — та же фантастика, приемы которой позволяют не столько понять, сколько попытаться победить существующую реальность. Конфликт героя со временем — важная для Булгакова тема. «Белая гвардия»: герой и время конфликтуют, в итоге время уничтожает героя. В повести «Роковые яйца» главный герой — жертва времени и обстоятельств, которые он сам создал. Герой «Собачьего сердца» тоже виновник конфликта, но он и хозяин положения: он создает чудовище и сам же его обращает в исходную сущность, а значит, обращает вспять время. В последнем романе Булгакова «Мастер и Маргарита» главный герой — полноправный господин всего. И времени, и реальности.

Образ врача — еще одна константа булгаковского творчества. Во всех главных произведениях писателя четко прослеживается путешествие этого героя. В раннем произведении «Записки юного врача» он — оптимист, который самоотверженно служит народу. Алексей — врач из «Белой гвардии» — робок и растерян. Он не может найти себя в своем времени, предпочитает просто наблюдать за происходящим. В «Роковых яйцах» врач могущественный, способный своими руками создавать чудовищ. Но он гибнет от этих чудовищ, он не всемогущ. «Собачье сердце» — это следующий этап могущества врача. Врач обладает сверхсилой: он способен повернуть угрожающий эксперимент вспять. И, наконец, «Мастер и Маргарита». Воланд — это тоже доктор, самый могущественный врач, знаменующий при этом абсолютное зло, абсолютное презрение к людям.

Во всех главных произведениях писателя четко прослеживается путешествие этого героя. В раннем произведении «Записки юного врача» он — оптимист, который самоотверженно служит народу. Алексей — врач из «Белой гвардии» — робок и растерян. Он не может найти себя в своем времени, предпочитает просто наблюдать за происходящим. В «Роковых яйцах» врач могущественный, способный своими руками создавать чудовищ. Но он гибнет от этих чудовищ, он не всемогущ. «Собачье сердце» — это следующий этап могущества врача. Врач обладает сверхсилой: он способен повернуть угрожающий эксперимент вспять. И, наконец, «Мастер и Маргарита». Воланд — это тоже доктор, самый могущественный врач, знаменующий при этом абсолютное зло, абсолютное презрение к людям.

В «Записках юного врача» отражены народнические настроения, мощный и нескрываемый оптимизм. Русская интеллигенция не знала народа. Желание излечиться от этого тотального незнания было основным вектором исканий русской интеллигенции рубежа XIX-XX веков. Сам Булгаков быстро разочаровался в своем народе, в простой «мужицкой материи». Друг юности писателя Александр Гдешинский вспоминал, что в письмах из Никольского «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена».

Сам Булгаков быстро разочаровался в своем народе, в простой «мужицкой материи». Друг юности писателя Александр Гдешинский вспоминал, что в письмах из Никольского «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена».

Турбин, военный врач из «Белой гвардии», для которого невероятно важно понятие чести, не может принять новые порядки. При этом он отлично понимает, что защищать ему нечего: та родина, которую он любил, которой он присягал, ушла безвозвратно. Он также понимает неизбежность насилия для возможности воздействовать на ход истории. Однако сам на насилие неспособен. Вспомним его отношение к ненавистному Тальбергу: «С каким бы удовольствием я ему по морде съездил». Но вместо этого он целует его при прощании. Эта робость, это нежелание и неумение «дать по морде» — трагедия всей русской интеллигенции. Возможно, правы те, кто говорит, что роман «Белая гвардия» — реквием по русской интеллигенции.

Почему возникает эта тема? Россия в 1920-е годы переживает страшные перемены — экономические, социальные и даже антропологические. На территории России рождается совершенно другая страна. Бывший философ-марксист, отец Сергий Булгаков одним из первых проговаривает термин homo soveticus. Уже в 1918 году он пишет: «Вы обратите внимание, как изменился даже внешний вид солдата, — он стал каким-то звероподобным, страшным, особенно матрос. Признаюсь вам, что «товарищи» кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — homo socialisticus».

Этого человека нового типа, это звероподобное существо как будто ждала и пестовала народившаяся эпоха. Возможно, именно его Горький называл «новым человеком». Этот вид должен выйти из среды падших, из среды босяков. Челкаш — вот настоящий герой Горького. Цель большевистского «опыта» — переделка живой человеческой материи — не дает ему покоя.

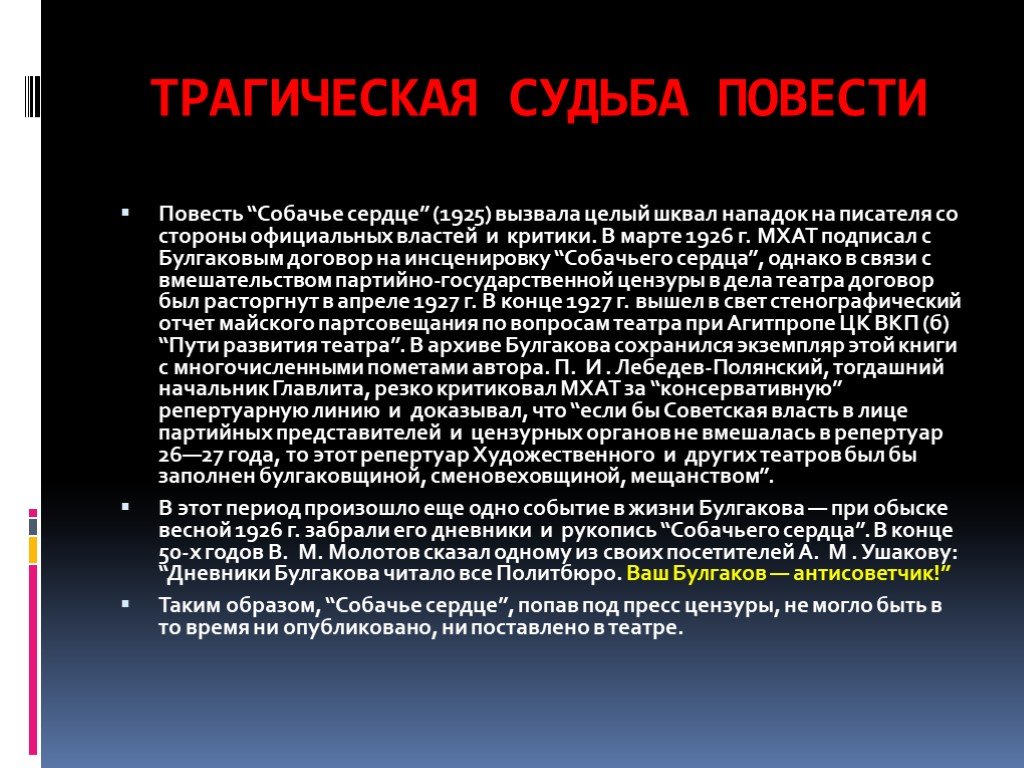

Когда Михаил Булгаков начал писать «Собачье сердце», он пытался ответить на вопрос, откуда взялся этот новый человек. Режиссер Владимир Бортко создавал одноименный фильм в 1988 году. Эпохи 20-х и конца 80-х похожи. Они связаны с переосмыслением случившегося с нашей страной. В 1920-е годы политика НЭПа создавала иллюзию, что все еще можно «отыграть», можно спасти старую Россию.

В самом начале фильма мы видим Москву: только что отгремела гражданская война, город запущенный, холодный, неполнокровный. Мы слышим за кадром голос человека, который ищет пропитания. Как и в булгаковские 1920-е, в 1980-е добыча продуктов питания была главным содержанием человеческого существования. Вот перед нами Калабуховский дом — останки старой купеческой Москвы. Кажется, этот островок старого мира можно сохранить даже в царящем вокруг хаосе, во всепроникающей разрухе. Но именно профессор Преображенский совсем скоро запустит механизм, который начнет разрушать дом изнутри.

Новые жильцы Калабуховского дома приносят с собой новый язык. Корней Чуковский придумал название этому дивному новому языку —канцелярит. Как болезнь, «по образцу колита, дифтерита, менингита». Это болезненный, больной язык. Вот четыре основных свойства канцелярита. Первое — обилие сложных словосочетаний, которые можно заменить простыми («находится в конституционном поле» вместо «быть законным»). Второе — семантически неправильные выражения («озвучить позицию»). Третье — замена глаголов причастиями и существительными («находился в состоянии усталости» вместо «устал»). Четвертая — нанизывание существительных («процесс развития движения в сторону укрепления сотрудничества). Булгаков иронизирует над носителями этого языка, он понимает, что это продукт недообразованности, когда человек желает выглядеть умнее, чем он есть на самом деле.

Новый советский строй вторгается в жизнь Калабуховского дома, и профессору Преображенскому нагло и бесцеремонно и предлагают «уплотнение». Звучит традиционная советская демагогия: «отказаться добровольно в порядке трудовой дисциплины». Но профессор оказывается единственным человеком в произведении, который действительно что-то делает, работает, пока все остальные поют хором и устраивают бесконечные собрания. Преображенский уверен: корни разрухи в том, что те, кто должен чистить сараи, занимаются проблемами мирового масштаба. В этой страшной подмене люди оказываются перед вопросами такого уровня, о котором не могут даже говорить, они просто не знают подходящих слов, поэтому сочиняют канцелярит.

Но профессор оказывается единственным человеком в произведении, который действительно что-то делает, работает, пока все остальные поют хором и устраивают бесконечные собрания. Преображенский уверен: корни разрухи в том, что те, кто должен чистить сараи, занимаются проблемами мирового масштаба. В этой страшной подмене люди оказываются перед вопросами такого уровня, о котором не могут даже говорить, они просто не знают подходящих слов, поэтому сочиняют канцелярит.

И вот перед нами «рождении нового человека» — появление Шарикова. Шариков родился в уникальное время — в ночь с 6 на 7 января. Булгаков проводит параллель с Рождеством Христовым: в эту ночь Преображенский создает «нового бога», по крайней мере, старается сделать из этого никчемного существа нечто божественное. В 1920-е годы пафос противопоставления науки и религии был очень силен. Религия не нужна, ведь она занимается поисками ответа на единственный вопрос «почему человек умирает». Советская власть отменяет смерть. Вспомните популярное выражение: «смерть вырвала его из наших рядов». Вырвала! Смерть — это что необязательное, неприятная случайность. В 1920-е годы была сильна антирелигиозная пропаганда, а еще по всей стране открывались кабинеты по омоложению, тогда же был создан первый НИИ. Профессор Преображенский пересаживает собаке гипофиз и железы внутренней секреции Клима Чугункина, «правильного человека». Плоть от плоти своего времени, Чугункин был судим, приговорен к каторге «на 15 лет… условно». 15 лет условно — Булгаков зло шутит. Итак, за основу будущего человека берется существо социально опасное, но при этом социально привилегированное.

Вспомните популярное выражение: «смерть вырвала его из наших рядов». Вырвала! Смерть — это что необязательное, неприятная случайность. В 1920-е годы была сильна антирелигиозная пропаганда, а еще по всей стране открывались кабинеты по омоложению, тогда же был создан первый НИИ. Профессор Преображенский пересаживает собаке гипофиз и железы внутренней секреции Клима Чугункина, «правильного человека». Плоть от плоти своего времени, Чугункин был судим, приговорен к каторге «на 15 лет… условно». 15 лет условно — Булгаков зло шутит. Итак, за основу будущего человека берется существо социально опасное, но при этом социально привилегированное.

В фильме Бортко Шарик-Шариков после удачной операции предстает перед публикой. Русская элита, ученые мужи, старая интеллигенция восхищены искусственно созданным человеком. Это то умиление, с которым интеллигенция всегда смотрела на русский народ. И вот она радостно встречает то, чего так долго ждала. Шариков хватает балалайку и начинает петь «Яблочко». Неслучайная песня. Именно под нее с 1917 по 1920 годы убивали, насиловали, грабили революционные матросы. Это было музыкальное сопровождение полной анархии, царившей в русских столицах. «Яблочко» — зловещий приговор. Из слов песни — «Глазик выколю, другой останется» — ясно, что «новый человек», о котором интеллигенция мечтала еще со времен восстания декабристов, призван стать ее палачом. Профессор Преображенский, осознав, кого он создал, падает в обморок, констатируя капитуляцию перед собственным созданием. Этого эпизода нет в книге. Бортко показывает прозрение русской интеллигенции: революция рождает демонов, возникает «Грядущий хам», о котором писал Мережковский.

Неслучайная песня. Именно под нее с 1917 по 1920 годы убивали, насиловали, грабили революционные матросы. Это было музыкальное сопровождение полной анархии, царившей в русских столицах. «Яблочко» — зловещий приговор. Из слов песни — «Глазик выколю, другой останется» — ясно, что «новый человек», о котором интеллигенция мечтала еще со времен восстания декабристов, призван стать ее палачом. Профессор Преображенский, осознав, кого он создал, падает в обморок, констатируя капитуляцию перед собственным созданием. Этого эпизода нет в книге. Бортко показывает прозрение русской интеллигенции: революция рождает демонов, возникает «Грядущий хам», о котором писал Мережковский.

Отдельная тема — Шариков и водка. Шариков не может спокойно смотреть на водку. До революции в России существовала высокая питейная культура. Горожане пили регулярно, но понемногу. В деревнях все было иначе. Пили редко, но так, что деревня ходуном ходила. После 1917 года огромное количество разорившихся крестьян хлынули в города и принесли с собой свои традиции. Еще один интересный эпизод, которого нет в книге: Шариков пьет из медицинских пробирок. В 1988 году были рассекречены некоторое архивы о захвате власти большевиками в Москве. Особое внимание Бортко привлек эпизод о захвате здания Окружного суда. По воспоминаниям очевидцев, в здании был подвал, в подвале лаборатория экспертов-криминалистов, где в колбах хранились заспиртованные органы. Революционные матросы, добравшись до лаборатории, вытащили банки из подвала и пили спирт прямо из колб с органами.

Еще один интересный эпизод, которого нет в книге: Шариков пьет из медицинских пробирок. В 1988 году были рассекречены некоторое архивы о захвате власти большевиками в Москве. Особое внимание Бортко привлек эпизод о захвате здания Окружного суда. По воспоминаниям очевидцев, в здании был подвал, в подвале лаборатория экспертов-криминалистов, где в колбах хранились заспиртованные органы. Революционные матросы, добравшись до лаборатории, вытащили банки из подвала и пили спирт прямо из колб с органами.

Швондер — революционер первой волны. Швондеры — это те, кто поднимал простодушные народные массы в надежде уничтожить «буржуев». Совсем скоро они сами будут уничтожены этими народными массами. Шариков — это новый политический деятель, новая каста, которая в середине 1930-х годов уничтожила практически всех, кто ассоциировался с чем-то «старым», в том числе и швондеров. В жизни Булгакова произошла подобная трагедия. Друг писателя, «старый большевик» Николай Семенович Ангарский часто спасал Булгакова. Аресты, которые грозили ему не раз, были предотвращены благодаря вмешательству Ангарского. Это был идейный человек, большевик до мозга костей. В 1940-м году Ангарского арестовали, инкриминировав ужасные преступления, вплоть до того, что он был шпионом немецкой разведки. В 1941 году большевик Ангарский был расстрелян на полигоне под названием «Коммунарка».

Аресты, которые грозили ему не раз, были предотвращены благодаря вмешательству Ангарского. Это был идейный человек, большевик до мозга костей. В 1940-м году Ангарского арестовали, инкриминировав ужасные преступления, вплоть до того, что он был шпионом немецкой разведки. В 1941 году большевик Ангарский был расстрелян на полигоне под названием «Коммунарка».

Еще один важный момент — эволюция Шарикова. Шариков находит работу, преуспевает, становится «хозяином жизни» и возвращается в дом профессора в новом амплуа. Воронок, кожаная куртка, брутальный шарм а-ля Жеглов. Зрителю становится понятно, что Шариков работает в органах ГПУ. Идеальная находка Булгакова.

Кажется, что в конце концов профессор Преображенский все-таки побеждает Шарикова, обращая его в изначального пса. Но Владимир Бортко добавляет важный элемент в финал своей картины — марш красноармейцев. В 1988 году он знал многое из того, что не суждено было знать Булгакову. Для Калабуховского дома эксперимент профессора заканчивается благополучно, но в истории нашей страны шариковых «переиграть» не получилось. Режиссер напоминает, что произошло с Россией в реальности: профессор закрывает дверь, и мы вновь видим полуразрушенную Москву, по лужам которой шагает отряд красноармейцев. Зритель понимает, что в этой стране преображенские и борментали обречены на гибель. Блистательная российская империя, где умели пить, есть, лечить, работать, жить, за несколько лет превратилась в царство шариковых.

Режиссер напоминает, что произошло с Россией в реальности: профессор закрывает дверь, и мы вновь видим полуразрушенную Москву, по лужам которой шагает отряд красноармейцев. Зритель понимает, что в этой стране преображенские и борментали обречены на гибель. Блистательная российская империя, где умели пить, есть, лечить, работать, жить, за несколько лет превратилась в царство шариковых.

«Черти драповые, — в восхищении кричал Горький на Соловках, — вы даже не понимаете, какое дело вы тут делаете. Перековка человека! Перековка человека!».

Булгаков как в воду глядел.

Собачье сердце Михаил Булгаков Краткое содержание сюжета

Собачье сердце Михаил Булгаков Сюжет | ЛитЧартс В первые дни Советского Союза сумасшедший ученый (проф. Преображенский) имплантирует человеческий гипофиз бродячей собаке (Шарику) и случайно превращает его в человека. В «Собачьем сердце» Михаил Булгаков использует этот вымышленный эксперимент как метафору того, что он считает неудачами русской революции и коммунистического большевистского правительства. Так же, как неуправляемый эксперимент профессора переворачивает его жизнь, предполагает Булгаков, большевики разрушили русское общество своим неуправляемым коммунистическим экспериментом по социальному равенству.

Так же, как неуправляемый эксперимент профессора переворачивает его жизнь, предполагает Булгаков, большевики разрушили русское общество своим неуправляемым коммунистическим экспериментом по социальному равенству.

Роман начинается с перспективы раненого пса, который воет и замерзает суровой московской зимой. Повар в советской правительственной столовой бросил в него кастрюлю с кипятком, обварив бок. Пес проклинает повара, нечестного негодяя, подающего тухлое мясо. Он смотрит, как молодая машинистка (Васнецова) выбегает из столовой в метель, и жалеет ее. Она гладит его и дает прозвище «Шарик» (что означает «Мячик»).

Затем подходит хорошо одетый господин (проф. Филипп Филиппович Преображенский) и кормит Шарика колбасой из конины. Взволнованный паршивый Шарик следует за джентльменом по Москве обратно в его огромный, элегантно оформленный отдел. Но когда профессор Филипп и его красивая молодая горничная Зина ведут Шарика в операционную, Шарик понимает, что происходит. Он пытается убежать и кусает ассистента профессора Филиппа, доктора Борменталя, который усыпляет его ядовитым газом.

Но Филипп лечит Шарику только ошпаренный бок, и Шарик просыпается чистым, перевязанным и безболезненным. Он следует за Филипом в его кабинет, где дремлет, пока один за другим пациенты странного вида сбрасывают штаны и платят Филипу огромную сумму денег. Оказывается, Филипп — хирург, который пересаживает органы животных людям в надежде омолодить их.

Позже в тот же день четверо разгневанных молодых коммунистов во главе с человеком по имени Швондер посещают Филипа и представляются новым комитетом управления зданием. Они объясняют, что семикомнатная квартира Филиппа слишком велика, и требуют, чтобы он уступил часть своей площади. Он гневно отказывается. Он звонит одному из своих пациентов, влиятельному правительственному чиновнику, и уговаривает руководящий комитет оставить его в покое.

В течение следующих нескольких дней Шарик спит и бездельничает в квартире Филиппа, пока Филипп и Борменталь экстравагантно обедают и жалуются на состояние Москвы при новом коммунистическом правительстве. Шарик жадно ест, любуется собой в зеркало и начинает тусоваться с кухаркой Дарьей Петровной на кухне.

Шарик жадно ест, любуется собой в зеркало и начинает тусоваться с кухаркой Дарьей Петровной на кухне.

Однажды вечером Борменталь лихорадочно сообщает Филиппу, что кто-то умер. Двое мужчин запирают Шарика в ванной и спешат обустроить комнату для осмотра. Затем Шарика усыпляют и начинают операцию. Филипп заменяет семенные пузырьки Шарика (часть репродуктивной системы) и гипофиз (важную железу мозга) человеческими органами, которые он приносит в банках.

Следующая глава — дневник доктора Борменталя. После операции они с Филиппом ожидают смерти Шарика. Вместо этого состояние Шарика улучшается. Он сбрасывает шерсть, начинает стонать и ходить на задних лапах. У него отваливается хвост, он начинает говорить по-русски и все больше становится похож на человека. Филипп поражен, а газеты начинают судачить о его экспериментах. Вскоре Шарик начинает смеяться, курить, одеваться и ругаться на всех вокруг. Борменталь и Филипп понимают, что он становится человеком — и принимает черты донора органов, подарившего ему свой гипофиз, подлого вора и балалайщика по имени Клим Григорьевич Чугункин.

Завершив очеловечивание, Шарик в течение следующих недель становится мерзким и оскорбительным. Он начинает спать на кухне, играть на балалайке, приставать к Зине и Дарье и носить такую же уродливую одежду, как и все остальные мужчины в Москве. Он критикует элитарность Филиппа, настаивает на том, чтобы с ним обращались как с равным, и вступает в сговор со Швондером, чтобы получить в правительственных бумагах его абсурдное новое имя — «Полиграф Полиграфович Шариков».

Потом Шариков видит кошку. Он гонится за ним, разбивает окно и запирается в ванной с включенным краном. Квартиру начинает затапливать, и швейцар Федор лезет в окно, чтобы починить кран. Борменталю приходится отправить всех пациентов Филиппа домой, пока они чистят воду. Шариков не извиняется — вместо этого он начинает жаловаться на кота. Он сохраняет свои дурные манеры, напиваясь за ужином и громко критикуя элитарность и вкус Филиппа в театре. Филипп заявляет, что Шариков явно находится «на низшей ступени развития» и не заслуживает быть равным цивилизованным, образованным людям вроде него самого и Борменталя.

На следующей неделе Филип начинает что-то тайно планировать. Он пытается выгнать Шарикова из его квартиры, но у Шарикова есть государственные бумаги, в которых говорится, что теперь он имеет право на часть квартиры Филиппа. Тем временем Борменталь и Филипп оплакивают свой неудачный эксперимент и замышляют избавиться от Шарикова. Они спорят, проблема Шарикова в том, что он наполовину собака, или в том, что он слишком человек. Когда они узнают, что Шариков пытался изнасиловать Дарью Петровну во сне, Борменталь нападает на Шарикова и обещает преподать ему урок, когда он протрезвеет утром.

Но утром Шариков исчез. Три дня спустя он возвращается с новой одеждой и новой работой государственного ловца кошек. Еще через несколько дней в квартиру приходит Васнецова, молодая машинистка из начала романа. Шариков солгал о том, что он герой войны, и убедил ее переехать к нему. Но Филипп говорит ей правду, и она уходит в слезах. На следующее утро Филипп узнает, что Шариков донес на него правительству за его антикоммунистические выпады. Он и Борменталь противостоят Шарикову, который направляет на них пистолет. Борменталь и Филипп усмиряют Шарикова и возвращают его в смотровую.

Он и Борменталь противостоят Шарикову, который направляет на них пистолет. Борменталь и Филипп усмиряют Шарикова и возвращают его в смотровую.

В эпилоге читатель узнает, что они сделали: Шарикова снова превратили в собаку. Расследовать исчезновение Шарикова приезжает полиция, и Филипп знакомит их со своей собакой. Он утверждает, что Швондер зарегистрировал пса Шарика на государственную работу в качестве отлова животных, чтобы отомстить ему. Той ночью Шарик бездельничает на ковре, чувствуя благодарность за свою прекрасную жизнь и недоумевая, почему врачи продолжают его оперировать. А Филип, «высшее существо», вернулся к своему прежнему мирному «я».

Краткая заметка по роману Михаила Булгакова «Собачье сердце» — Библиоклепта

Опубликовано Эдвин Тернер

Я сам удивился, когда на этой неделе взял и быстро прочел советскую сатиру Михаила Булгакова 1925 года Собачье сердце . Я быстро прочитал перевод Майкла Гленни (Harcourt Brace, 1968) и нашел роман энергичным и забавным. Я ничего не знала о сюжете заранее, что, думаю, помогло мне еще больше насладиться романом. мне понравилось «Собачье сердце» больше, чем посмертно опубликованная классика Булгакова «Мастер и Маргарита». У меня было приблизительное представление о сюжете Мастера , тогда как мое незнание событий в Собачье сердце позволяло мне ехать по его сумасбродной дорожке без завышенных ожиданий. Возможно, этот первый абзац — способ сказать: «Собачье сердце» — это быстрое, веселое и забавное чтение, возможно, его лучше читать без лишнего внимания.

Я быстро прочитал перевод Майкла Гленни (Harcourt Brace, 1968) и нашел роман энергичным и забавным. Я ничего не знала о сюжете заранее, что, думаю, помогло мне еще больше насладиться романом. мне понравилось «Собачье сердце» больше, чем посмертно опубликованная классика Булгакова «Мастер и Маргарита». У меня было приблизительное представление о сюжете Мастера , тогда как мое незнание событий в Собачье сердце позволяло мне ехать по его сумасбродной дорожке без завышенных ожиданий. Возможно, этот первый абзац — способ сказать: «Собачье сердце» — это быстрое, веселое и забавное чтение, возможно, его лучше читать без лишнего внимания.

Немного переднего плана — не слишком много — Собачье сердце начинается с грустного воя уличной дворняги в Москве. Сначала мы познакомимся с этой собакой как с Шариком , , а затем с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Шарик открывает роман: «У-у-у-у-у! О, посмотри на меня, я умираю». Линия предсказуема и иронична: наш щенок со временем переродится человеком. Основной сюжет Собачье сердце — это рифф на Франкенштейн . Выдающийся хирург (и ярый критик Коммунистической партии) доктор Филипп Филиппович Преображенский находит бедного зверя и возвращает ему самое жирное здоровье. Однако схема доктора Фила немного гнусна. Не совсем сумасшедший ученый, захватив труп вора, трепанирует череп своей бедной собаки и вставляет ему гипофиз мошенника. Затем он пересаживает яички человека собаке. Гормоны и яички превращают Шарика в ужасного оборотня-оратора, невоспитанного хама, которого невозможно дрессировать и который не будет воздерживаться от водки. Со временем Шарик (в образе Полиграфа Полиграфовича) превращает жизнь доктора Фила в ад, доводя короткий роман до безумной кульминации.

Линия предсказуема и иронична: наш щенок со временем переродится человеком. Основной сюжет Собачье сердце — это рифф на Франкенштейн . Выдающийся хирург (и ярый критик Коммунистической партии) доктор Филипп Филиппович Преображенский находит бедного зверя и возвращает ему самое жирное здоровье. Однако схема доктора Фила немного гнусна. Не совсем сумасшедший ученый, захватив труп вора, трепанирует череп своей бедной собаки и вставляет ему гипофиз мошенника. Затем он пересаживает яички человека собаке. Гормоны и яички превращают Шарика в ужасного оборотня-оратора, невоспитанного хама, которого невозможно дрессировать и который не будет воздерживаться от водки. Со временем Шарик (в образе Полиграфа Полиграфовича) превращает жизнь доктора Фила в ад, доводя короткий роман до безумной кульминации.

Как и в случае с Мастер и Маргарита , я уверен, что многое упустил в Собачье сердце. Несомненно, некоторые аллюзивные шутки и уколы Булгакова не могли попасть в мой невежественный череп. Однако то, что действительно проявилось, было подлой, но забавной сатирической полосой, воем, тявканьем и укусами власти, групповым мышлением, мещанством и лицемерием. Книга мне понравилась.

Однако то, что действительно проявилось, было подлой, но забавной сатирической полосой, воем, тявканьем и укусами власти, групповым мышлением, мещанством и лицемерием. Книга мне понравилась.

Я только что (после написания этого абзаца) вернулся и прочитал предисловие к роману Майкла Гленни от апреля 1968 года (я всегда пропускаю предисловия и вступления). Его заключительный абзац представляет собой гораздо более тонкий анализ, чем я могу собрать, но я могу поделиться им с вами: комическая история великолепного абсурда; он также высмеивает неудобства, дефицит и аномалии жизни в Москве двадцатых годов. Но оно имеет более глубокий смысл. Это жестокая притча о русской революции. «Собака» этой истории — русский народ, подвергавшийся жестокому обращению и эксплуатации на протяжении столетий, с которым фактически обращались как с животными, а не как с людьми. Странный хирург, специалист по омоложению («омоложение» читается как «революция»), является воплощением коммунистической партии — возможно, самого Ленина — и радикальной операции по трансплантации, которую он проводит, чтобы превратить собаку в подобие человека. человек есть сама революция. По сюжету этот современный Франкенштейн настолько потрясен неисправимой чудовищностью созданного им существа, что обращает процесс вспять и превращает своего «нового человека» обратно в собаку. Этим концом Булгаков подразумевает, что он хотел бы, чтобы весь ужасный эксперимент Революции был сведен на нет; к сожалению, успешные революционеры, даже когда они осознают свою ошибку, не могут повернуть историю вспять росчерком пера, как это может сделать художник своими выдуманными существами. Горькое послание состоит в том, что русская интеллигенция, совершившая революцию, отныне обречена жить с грубой, нестабильной и потенциально жестокой расой гоминидов и, в конечном счете, подчиняться ей.0039 homo sovieticus — , который он вызвал к жизни. Булгаков видел в революции чудовищно ошибочную попытку достичь невозможного — изменить человечество. Человек жесток по своей природе, и «советский человек», предупреждает он, не более чем грубиян, которому внушили, что он — вершина творения.

человек есть сама революция. По сюжету этот современный Франкенштейн настолько потрясен неисправимой чудовищностью созданного им существа, что обращает процесс вспять и превращает своего «нового человека» обратно в собаку. Этим концом Булгаков подразумевает, что он хотел бы, чтобы весь ужасный эксперимент Революции был сведен на нет; к сожалению, успешные революционеры, даже когда они осознают свою ошибку, не могут повернуть историю вспять росчерком пера, как это может сделать художник своими выдуманными существами. Горькое послание состоит в том, что русская интеллигенция, совершившая революцию, отныне обречена жить с грубой, нестабильной и потенциально жестокой расой гоминидов и, в конечном счете, подчиняться ей.0039 homo sovieticus — , который он вызвал к жизни. Булгаков видел в революции чудовищно ошибочную попытку достичь невозможного — изменить человечество. Человек жесток по своей природе, и «советский человек», предупреждает он, не более чем грубиян, которому внушили, что он — вершина творения.