«Слово о полку Игореве». Русская культура 12 века -Русская литература XI

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: «Слово о полку Игореве». Русская культура 12 века. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/slovo-o-polku-igoreve-russkaia-kultura-12-veka/ (дата обращения: 28.04.2023)

Содержание

Слово о полку Игореве

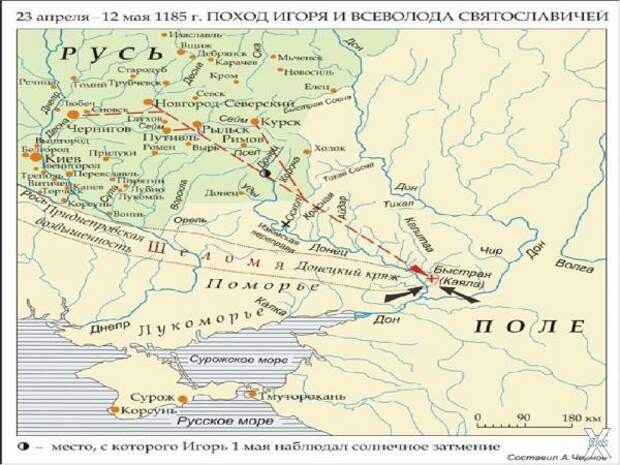

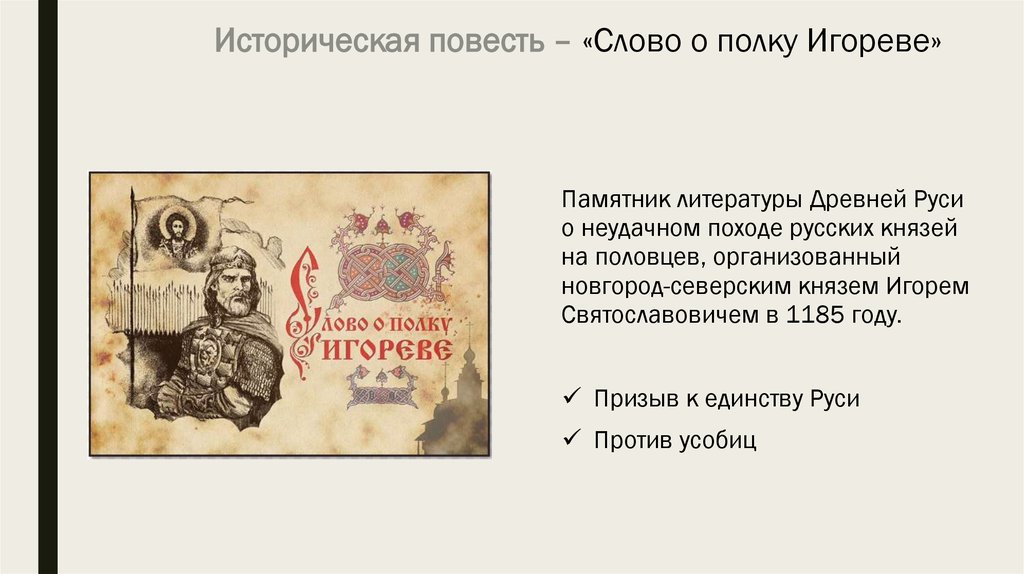

«Слово о полку Игореве» — известнейший памятник древней русской литературы — описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания «Слово» относят к 1187-1188 году.

Древнерусский текст «Слова» разбит на абзацы и ритмические единицы. Этой разбивки в подлинной рукописи «Слова» не было, т.к. в русских рукописях XI-X, которая оказалась весьма плодотворной для изучения памятника: она заставила и сторонников древности «Слова», и их оппонентов еще раз проверить свою аргументацию, произвести новые тщательные разыскания по целому ряду вопросов (лексика и фразеология «Слова», взаимоотношение «Слова» и «Задонщины», «Слово» и литературная жизнь конца XVIII в. и т. д.). В конечном счете позиции защитников подлинности и древности «Слова» еще более укрепились, и стало очевидным отсутствие у скептиков решающих контраргументов. В настоящее время основные вопросы изучения «Слова» представляются в следующем виде.

Этой разбивки в подлинной рукописи «Слова» не было, т.к. в русских рукописях XI-X, которая оказалась весьма плодотворной для изучения памятника: она заставила и сторонников древности «Слова», и их оппонентов еще раз проверить свою аргументацию, произвести новые тщательные разыскания по целому ряду вопросов (лексика и фразеология «Слова», взаимоотношение «Слова» и «Задонщины», «Слово» и литературная жизнь конца XVIII в. и т. д.). В конечном счете позиции защитников подлинности и древности «Слова» еще более укрепились, и стало очевидным отсутствие у скептиков решающих контраргументов. В настоящее время основные вопросы изучения «Слова» представляются в следующем виде.

Сборник со «Словом» был приобретен А. И. Мусиным-Пушкиным, видимо, в начале 90-х гг. XVIII в. Первые известия о нем появились в печати в 1797 г. (когда об открытии памятника сообщили Н. М. Карамзин и М. М. Херасков), но возможно, что упоминание о «Слове» содержалось уже в статье П. А. Плавильщикова, опубликованной в журнале «Зритель» в февральском номере за 1792 г. Не позднее 1796 г. для Екатерины II был сделан список с текста «Слова» (так называемая Екатерининская копия) и подготовлен перевод памятника. А. И. Мусин-Пушкин совместно с археографами А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским приготовил текст «Слова» для печати, и в 1800 г. памятник был издан с переводом и комментариями. В 1812 г. в московском пожаре погибла библиотека А. И. Мусина-Пушкина; вместе с рукописью «Слова» сгорела и значительная часть тиража первого издания.

Не позднее 1796 г. для Екатерины II был сделан список с текста «Слова» (так называемая Екатерининская копия) и подготовлен перевод памятника. А. И. Мусин-Пушкин совместно с археографами А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским приготовил текст «Слова» для печати, и в 1800 г. памятник был издан с переводом и комментариями. В 1812 г. в московском пожаре погибла библиотека А. И. Мусина-Пушкина; вместе с рукописью «Слова» сгорела и значительная часть тиража первого издания.

Сборник, содержащий «Слово о полку Игореве», был описан издателями. Помимо «Слова» в его составе был хронограф, летопись (видимо, фрагмент Новгородской первой летописи), а также три повести: «Сказание об Индийском царстве», «Повесть об Акире Премудром» и «Девгениево деяние». Фрагменты из этих повестей были приведены Н. М. Карамзиным в его «Истории», и это дало возможность установить, что «Повесть об Акире» представлена в Мусин-Пушкинском сборнике в своей древнейшей редакции, а «Сказание об Индийском царстве» содержит сюжетные детали, не обнаруженные пока ни в каком другом из многочисленных списков этого памятника. Таким образом, «Слово» находилось в окружении редких редакций редких в древнерусской книжности повестей.

Таким образом, «Слово» находилось в окружении редких редакций редких в древнерусской книжности повестей.

Внимание исследователей уже давно привлекли многочисленные отличия (по преимуществу орфографического характера) текста «Слова» в первом издании от Екатерининской копии. Анализ этих разночтений позволяет составить наглядное представление о принципах воспроизведения текста «Слова» издателями: они — в полном соответствии с археографическими традициями своего времени — стремились не столько к буквально точному воспроизведению текста «Слова», с присущим ему, как и всякому древнерусскому тексту, орфографическим разнобоем, описками, неправильностями и т. д., сколько к «исправлению» и унификации его. Это существенно затрудняет реконструкцию подлинного текста «Слова», но одновременно лишний раз убеждает нас в том, что в руках издателей была древняя рукопись, передача текста которой представляла для них немалые затруднения, ибо возникал ряд вопросов, ответа на которые еще не могла дать ни тогдашняя филология, ни тем более — издательская практика.

Одним из важнейших аргументов в пользу древности и подлинности «Слова» является анализ его лексики и фразеологии. Еще А. С. Орлов справедливо заметил: «…надо безотлагательно привести в ясность и рассмотреть полную наличность данных самого памятника — прежде всего со стороны языка, в самом широком смысле. Язык самое опасное, чем играют без понимания и дискредитируют памятник». Множество лингвистических наблюдений было сделано в последние годы в трудах В. П. Адриановой-Перетц, В. Л. Виноградовой, А. Н. Котляренко, Д. С. Лихачева, Н. А. Мещерского, Б. А. Ларина и других исследователей. Был установлен непреложный факт: даже те редкие слова, которые скептики принимали за свидетельства позднего происхождения «Слова», по мере разысканий обнаруживаются либо в древнерусских памятниках старшего периода (как свидетельствует о том «Словарь-справочник „Слова“»), либо в диалектах. Все это вполне отвечает нашим представлениям о богатстве языковой культуры Киевской Руси, однако писатель XVIII в. (каким представляют себе автора «Слова» скептики) вынужден был бы специально разыскивать эти редкие лексемы в различных текстах и при этом обладать совершенно уникальной коллекцией древнерусских литературных памятников.

(каким представляют себе автора «Слова» скептики) вынужден был бы специально разыскивать эти редкие лексемы в различных текстах и при этом обладать совершенно уникальной коллекцией древнерусских литературных памятников.

Но, пожалуй, самым важным аргументом в пользу древности «Слова» является его соотношение с «Задонщиной». «Задонщина» — это повесть конца XIV или XV в., рассказывающая о победе Руси над силами Мамая на Куликовом поле в 1380 г. Сразу же после обнаружения первого из известных ныне списков «Задонщины» (в 1852 г.) исследователи обратили внимание на чрезвычайное сходство ее со «Словом»: оба памятника обладают не только сходной системой образов, но и имеют многие текстуальные параллели. Открытие «Задонщины», старший из списков которой датируется концом XV в., казалось бы, навсегда решило вопрос о древности «Слова», которому, по всеобщему признанию, «Задонщина» подражала. Однако в 90-х гг. XIX в. была выдвинута версия, что не «Задонщина» подражала «Слову», а, напротив, «Слово» могло быть написано с использованием образной системы «Задонщины».

Предпринятые в последние годы разыскания решительно опровергают эту гипотезу. Во-первых, выяснилось, что «Слово» не обнаруживает индивидуальной текстуальной близости ни к одному из известных ныне списков «Задонщины»; всей суммой «параллелей» к «Слову» обладал, видимо, архетипный (авторский) текст этого памятника, и, следовательно, «создать» «Слово» в XVIII в. можно было бы, лишь обладая таким уникальным текстом. Во-вторых, было обращено внимание, что «Задонщина» содержит ряд испорченных или неясных чтений, которые могут быть объяснены только как результат неудачного переосмысления тех или иных чтений «Слова». Наконец, А. Н. Котляренко сделал важное наблюдение: архаические элементы в языке «Задонщины» приходятся как раз на чтения, параллельные чтениям «Слова», и объясняются, таким образом, влиянием этого памятника. Предположив же обратную зависимость между памятниками (т. е. допустив, что «Слово» зависит от «Задонщины»), мы придем к парадоксальному утверждению, будто бы создатель «Слова» в XVIII в. использовал только те фрагменты «Задонщины», в которых обнаруживаются не свойственные остальному ее тексту архаические элементы. Итак, отражение в «Задонщине» текста «Слова» — это весомый аргумент в пользу его древности.

использовал только те фрагменты «Задонщины», в которых обнаруживаются не свойственные остальному ее тексту архаические элементы. Итак, отражение в «Задонщине» текста «Слова» — это весомый аргумент в пользу его древности.

О древности «Слова» говорят и другие наблюдения: это и отражение в нем понятных по преимуществу современникам деталей исторической обстановки XII в., и употребление архаичных тюркизмов, и особенности стиля и поэтики «Слова», и характер мировоззрения его автора, и факт отражения текста «Слова» в приписке к «Псковскому апостолу» 1307 г. и т. д.

Текст «Слова»

* * *

В основе сюжета «Слова о полку Игореве» лежит действительное событие русской истории: в 1185 г., через два года после успешного объединенного похода русских князей против половцев, в новый поход на кочевников отправился князь Новгорода-Северского Игорь Святославич со своим братом Всеволодом, племянником Святославом Ольговичем Рыльским и сыном. Поход окончился разгромом Игоревой рати — князья попали в плен, дружина и «вои» были частью перебиты, частью пленены; скорбную весть о поражении принесли на Русь чудом спасшиеся воины. Окрыленные победой половцы нанесли ответный удар: их отряды вторглись в беззащитные теперь русские княжества. «Правобережье Днепра Святославу удалось отстоять и не пустить сюда половцев, а все Левобережье (до Сулы, до Сейма и до Переяславля), несмотря на героические действия сыновей Святослава и Владимира Глебовича, было опустошено, разграблено, сожжено», — так резюмирует последствия разгрома Игоревой рати Б. А. Рыбаков.

Окрыленные победой половцы нанесли ответный удар: их отряды вторглись в беззащитные теперь русские княжества. «Правобережье Днепра Святославу удалось отстоять и не пустить сюда половцев, а все Левобережье (до Сулы, до Сейма и до Переяславля), несмотря на героические действия сыновей Святослава и Владимира Глебовича, было опустошено, разграблено, сожжено», — так резюмирует последствия разгрома Игоревой рати Б. А. Рыбаков.

Однако уже через месяц Игорю удалось бежать из плена с помощью сочувствовавшего ему (или подкупленного им) половчанина Лавра (Овлура). Таковы события 1185 г.

Но автор «Слова» превратил этот частный, хотя и весьма значительный эпизод полуторавековых русско-половецких войн в событие общерусского масштаба: он призывает отомстить за раны Игоря и заступиться «за землю Русскую» не только тех князей, которым это было действительно необходимо сделать, ибо после разгрома Игоря на их княжества обрушился половецкий контрудар, но и других князей-современников, в том числе князя далекой Владимиро-Суздальской земли Всеволода Большое Гнездо или Ярослава Галицкого. Великий князь киевский Святослав, в действительности не пользовавшийся в Южной Руси особым авторитетом, превращается в «Слове» в почитаемого патрона всех русских князей, словно речь идет о Ярославе Мудром или Владимире Мономахе. Наконец, сам Игорь, о весьма неблаговидных деяниях которого свидетельствует летопись, превращается в подлинного героя, фигуру трагическую, но не лишенную рыцарственного ореола.

Великий князь киевский Святослав, в действительности не пользовавшийся в Южной Руси особым авторитетом, превращается в «Слове» в почитаемого патрона всех русских князей, словно речь идет о Ярославе Мудром или Владимире Мономахе. Наконец, сам Игорь, о весьма неблаговидных деяниях которого свидетельствует летопись, превращается в подлинного героя, фигуру трагическую, но не лишенную рыцарственного ореола.

Автор «Слова» как бы подымается над действительностью, забывает о неприязни князей, о их феодальном эгоцентризме, очищая их от этой скверны знамением «земли Русской». Не историческая достоверность в мелочах, а нечто большее и значительное: сознание необходимости единения, совместных действий против половцев, призыв к воскрешению старых идеалов «братолюбия» — вот что находится в центре внимания автора. Эта патриотическая идея «Слова» так была оценена К. Марксом: «Суть поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ». В конце XI в. Владимир Мономах призывал прекратить междоусобицы, предупреждая, что из-за них «погибнеть земля Руская, и врази наши половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую». С этими словами Мономаха поразительно совпадают укоры автора «Слова»: князья начали «сами на себе крамолу ковати, а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Рускую», или: «А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора». Мысль о пагубности феодальных раздоров, особенно если они сопровождаются приглашением половецких союзников, остается в конце XII в. столь же актуальной, что и столетием раньше.

С этими словами Мономаха поразительно совпадают укоры автора «Слова»: князья начали «сами на себе крамолу ковати, а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Рускую», или: «А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора». Мысль о пагубности феодальных раздоров, особенно если они сопровождаются приглашением половецких союзников, остается в конце XII в. столь же актуальной, что и столетием раньше.

Мы не знаем, кто был автором «Слова». Высказывалось немало догадок: спорили о том, был ли он участником похода Игоря или знал о нем от других, был ли он киевлянином, жителем Новгорода-Северского или галичанином и т. д. Надежных данных для обоснования той или иной гипотезы пока нет, но совершенно ясно, что перед нами человек, сочетавший в себе мастерство и эрудицию книжного человека, талант поэта и кругозор политического деятеля.

Идея «Слова», значение его призывов и намеков, бесспорно тесно связанных с политической обстановкой современности, делает чрезвычайно важным вопрос о том, когда именно оно было написано. Речь идет не о легкомысленном перенесении даты создания памятника на XVI или XVIII в., а о попытке уточнить год написания «Слова» в пределах ближайших десятилетий после похода Игоря. Мнение исследователей, считавших, что дата создания «Слова» лежит между 1185 и 1187 гг., ибо в 1187 г. умер Ярослав Осмомысл, к которому автор «Слова» обращается как к живому, едва ли бесспорно. Если призывы к князьям носили риторический характер, то обращение к Ярославу вполне могло прозвучать и после его смерти: во время похода он был жив, и обращение к нему не являлось анахронизмом. Недавно Н. С. Демкова обратила внимание на следующий факт: «Слово» завершается здравицей «Буй Туру Всеволоду». Произнести славу уже умершему князю — анахронизм, и, следовательно, «Слово» не могло быть создано после смерти Всеволода (он умер в 1196 г.).

Речь идет не о легкомысленном перенесении даты создания памятника на XVI или XVIII в., а о попытке уточнить год написания «Слова» в пределах ближайших десятилетий после похода Игоря. Мнение исследователей, считавших, что дата создания «Слова» лежит между 1185 и 1187 гг., ибо в 1187 г. умер Ярослав Осмомысл, к которому автор «Слова» обращается как к живому, едва ли бесспорно. Если призывы к князьям носили риторический характер, то обращение к Ярославу вполне могло прозвучать и после его смерти: во время похода он был жив, и обращение к нему не являлось анахронизмом. Недавно Н. С. Демкова обратила внимание на следующий факт: «Слово» завершается здравицей «Буй Туру Всеволоду». Произнести славу уже умершему князю — анахронизм, и, следовательно, «Слово» не могло быть создано после смерти Всеволода (он умер в 1196 г.).

Русская культура XII века

Церковная проповедническая литература, идейная направленность которой заключалась в призыве населения к повиновению властям небесным и земным, представлена произведениями Климента Смолятича, Кирилла Туровского и др. Эти писатели были широко образованны и в своих произведениях использовали наследие античной литературы. Знаменитый книжник Климент Смолятич (середина XII в.) охотно ссылается на Омира (Гомера), Аристотеля и Платона, подвергаясь за это нападкам со стороны представителей ортодоксального богословия.

Эти писатели были широко образованны и в своих произведениях использовали наследие античной литературы. Знаменитый книжник Климент Смолятич (середина XII в.) охотно ссылается на Омира (Гомера), Аристотеля и Платона, подвергаясь за это нападкам со стороны представителей ортодоксального богословия.

Идеология церковной и отчасти светской знати нашла яркое отражение в замечательном памятнике литературы 20-х годов XIII в. — «Патерике» Киево-Печерского монастыря. Проникнутый мыслью о превосходстве духовной власти над светской, он включал 20 назидательных рассказов о жизни этой крупнейшей церковной феодальной корпорации.

Обширный круг идей содержится в выдающемся памятнике ранней дворянской публицистики, сохранившемся в двух редакциях XII—XIII вв., — «Слове», или «Молении», Даниила Заточника. Блестяще образованный Даниил умело использовал сокровища фольклора для восхваления сильной княжеской власти и обличения вредного для Руси самовластия светской и церковной знати.

В составе летописных сводов сохранились повести о князьях (об Андрее Боголюбском, Изяславе Мстиславиче Волынском и др. ), о крупных исторических событиях, о взятии крестоносцами Константинополя и т. д. В этих повестях имеется много деталей, свидетельствующих о возрастании интереса к человеческой личности, к действиям и переживаниям отдельных людей.

), о крупных исторических событиях, о взятии крестоносцами Константинополя и т. д. В этих повестях имеется много деталей, свидетельствующих о возрастании интереса к человеческой личности, к действиям и переживаниям отдельных людей.

Величайшим памятником русской культуры XII в. является «Слово о полку Игореве», посвящённое описанию неудачного похода на половцев (в 1185 г.) новгород-северского князя Игоря Святославича. Автор — сторонник единства страны, единства её сильнейших князей, единства народа. Русская же земля для него — это вся Русь, от Таманского полуострова до Прибалтики, от Дуная до Суздальской земли. В то время, когда в результате княжеаких усобиц и половецких набегов «по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собою деля», автор восхваляет мирный труд. Описывая одну из кровопролитнейших междоусобных битв на Немиге и противопоставляя мир войне, он пользуется образами, рисующими работу крестьянина-пахаря. «Чёрная земля, — пишет автор,— под копытами костьми была посеяна, кровью полита: горем взошли они по Русской земле».

«Слово» проникнуто глубоким патриотизмом. Образ Русской земли является центральным в этом произведении. Автор призывает князей встать на защиту родины и осуждает тех из них, которые занимаются распрями («куют крамолу» и «сеют по земле стрелы»). Автор рисует образы сильных и могущественных князей (Всеволода Большое Гнездо, Ярослава Осмомысла и др.), распространивших свою власть на большую территорию, прославленных в соседних странах.

В «Слове о полку Игореве» щедро использованы образы народной поэзии. Это чувствуется в описании природы, в словах скорби по поводу бед, постигших Русь, в тех сравнениях, присущих народному творчеству, к которым прибегал автор, описывая войны и битвы. Незабываемы по яркости лирические женские образы, воспетые в «Слове» (жена князя Игоря Евфросинья Ярославна и «красная» Глебовна). Русский народ устами автора «Слова» выражал свой призыв к единству во имя труда и мира, во имя защиты родины.

Развитие русской культуры в XII—XIII вв. происходило в тесной связи с дальнейшим развитием русской народности.

происходило в тесной связи с дальнейшим развитием русской народности.

В Русской земле и в период феодальной раздробленности сохранялся общий язык (при наличии различных диалектов) и действовали общие гражданские и церковные юридические нормы. Народ был чужд феодальных распрей и хранил память о былом единстве Руси. Это нашло своё отражение прежде всего в былинах.

Русская культура играла большую роль и в жизни соседних земель. Русские летописи вошли в состав крупнейших польских хроник, на русских летописях основано летописание Литвы. Тексты русских летописей проникли даже в Англию, где получили отражение в хронике Матвея Парижского. Памятники русского ремесла сохранились в Чехии. Влияние русских фресок проявилось в Чехии, сказалось в росписях храмов Польши и Готланда. Русские косторезы пользовались заслуженной славой в Византийской империи и других странах.

Князь Игорь в «Слове о полку Игореве»

- Автор: Древнерусская литература

- Произведение: Слово о полку Игореве

- Это сочинение списано 19 102 раз

Автор «Слова о полку Игореве» написал свое произведение в 1185 г. В это время Великая Русь и Киев находились в трудном положении. Огромное государство, созданное великим князем Олегом, процветавшее во время правления Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, после его смерти стало разъединяться на многие княжества и приходить в упадок. Киев сохранял древние традиции своей доблести, он славился историческими преданиями, могилами прославленных князей, начиная с Олега. Киевский князь по‑прежнему носил звание «великого князя». Но страна разделялась на мелкие княжества. Это сопровождалось кровопролитными междоусобицами князей, желавших захватить наиболее богатые земли. В это время половцы близко подошли к южным границам Руси. В 80‑х гг. XII в. князь Святослав Всеволодович, собрав русских князей и их дружины, сразился с половцами. Они были отброшены в степи. Но в 1185 г. князь Игорь Новгород‑Северский, собравший небольшое войско, пошел в поход на половцев. Княжеская дружина была разбита, а сам князь был взят в плен. Благодаря этому событию половцы, почувствовавшие разобщенность русских князей, стали совершать частые набеги на Русь.

В это время Великая Русь и Киев находились в трудном положении. Огромное государство, созданное великим князем Олегом, процветавшее во время правления Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, после его смерти стало разъединяться на многие княжества и приходить в упадок. Киев сохранял древние традиции своей доблести, он славился историческими преданиями, могилами прославленных князей, начиная с Олега. Киевский князь по‑прежнему носил звание «великого князя». Но страна разделялась на мелкие княжества. Это сопровождалось кровопролитными междоусобицами князей, желавших захватить наиболее богатые земли. В это время половцы близко подошли к южным границам Руси. В 80‑х гг. XII в. князь Святослав Всеволодович, собрав русских князей и их дружины, сразился с половцами. Они были отброшены в степи. Но в 1185 г. князь Игорь Новгород‑Северский, собравший небольшое войско, пошел в поход на половцев. Княжеская дружина была разбита, а сам князь был взят в плен. Благодаря этому событию половцы, почувствовавшие разобщенность русских князей, стали совершать частые набеги на Русь.

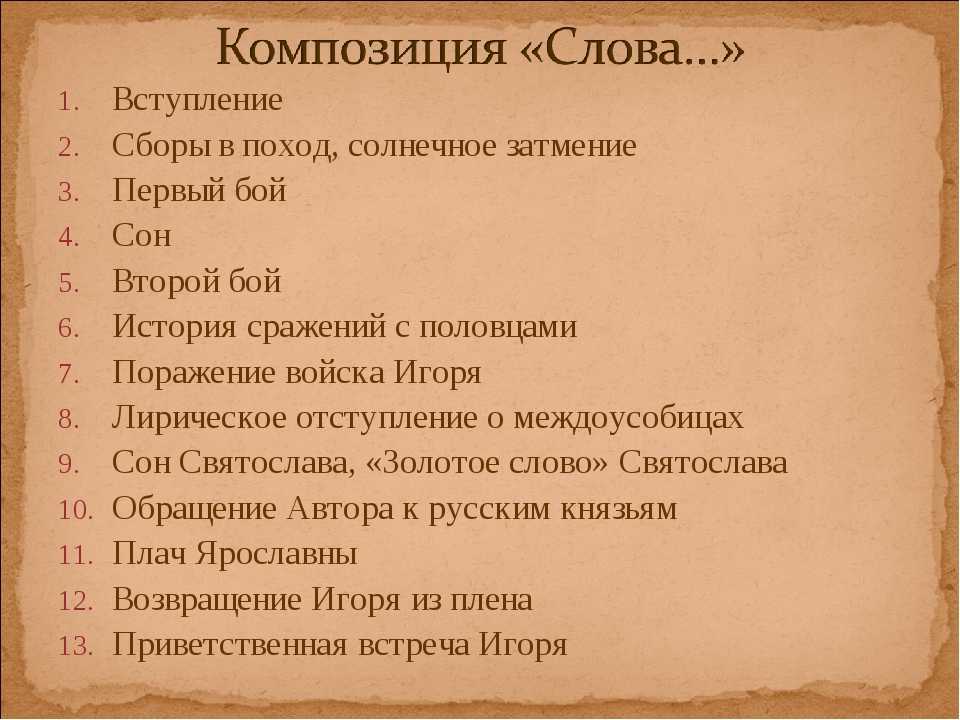

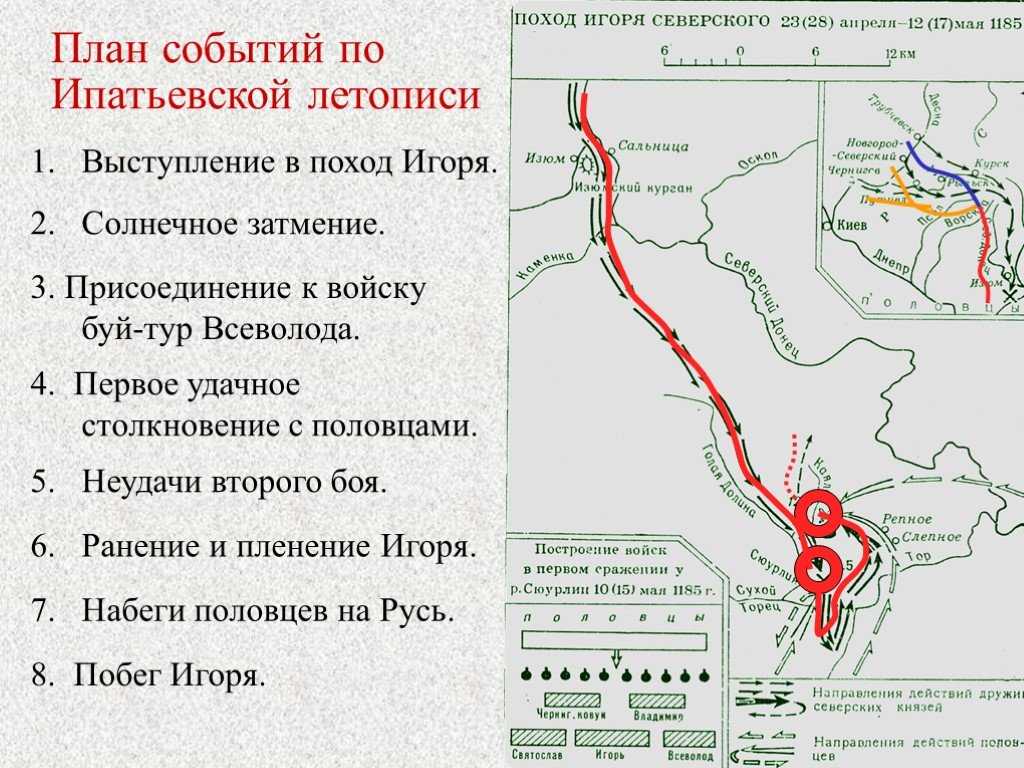

В первой части произведения описывается выступление князя Игоря Новгород‑Северского в поход против половцев. Игорь хочет избавить Русь от ее давних врагов. В день выступления происходит солнечное затмение. Несмотря на это зловещее предзнаменование и все опасности, которыми грозит степь, князь Игорь не изменяет своего решения. Он остается тверд в своей решении.

В Путивле к князю Игорю присоединяется князь Черниговский Буй‑Тур Всеволод. С объединенными силами своего войска и Всеволода князь Игорь вступает на половецкую землю. Все здесь ему враждебно: и степь, и птицы, и звери. Но Игорь решителен, как и его войско. Они, «к славной изготовившись борьбе, добывая острыми мечами князю славы, почестей себе», идут дальше, на битву с половцами.

В первый раз русское войско побеждает половцев, взяв много золота, шелков, драгоценных камней. Игорь думает, что половцы побеждены, разбиты полностью, и решает идти дальше. Но половцы только надломлены. Они ушли в степь и собирают там новое войско, больше прежнего. Огромная орда надвигается на лагерь Игоря, где он остановился на ночлег. Игорь и Всеволод предчувствуют тяжелую битву. Любой бы на их месте отступил, но они решают сразиться с половцами, во много раз превосходящими их силой.

Игорь думает, что половцы побеждены, разбиты полностью, и решает идти дальше. Но половцы только надломлены. Они ушли в степь и собирают там новое войско, больше прежнего. Огромная орда надвигается на лагерь Игоря, где он остановился на ночлег. Игорь и Всеволод предчувствуют тяжелую битву. Любой бы на их месте отступил, но они решают сразиться с половцами, во много раз превосходящими их силой.

Наутро сама природа предвещает тяжелую развязку: «Ночь прошла, и кровяные зори возвещают бедствие с утра. Туча надвигается от моря на четыре княжеских шатра».

Столкнулись две огромные силы в битве, какой еще не было. С огромным мужеством и отвагой сражались русские войска. Лишь на третий день пали Игоревы знамена. Половцы одолели русское войско своим несметным количеством. Много русских воинов полегло в той битве. Самого князя Игоря Новгород‑Северского половцы взяли в плен. После описания неудачного похода Игоря и его дружины в «Слове о полку Игореве» описаны печаль, горе всего русского народа, русской земли. Разгром русского войска приободрил половцев. Их набеги на Русь стали бесчисленными. Остановленные Святославом (отцом Игоря и Всеволода) они вновь пошли на Русь. Разлилась печаль по Русской земле: «…стонет Киев над горою, тяжела Чернигову напасть».

Разгром русского войска приободрил половцев. Их набеги на Русь стали бесчисленными. Остановленные Святославом (отцом Игоря и Всеволода) они вновь пошли на Русь. Разлилась печаль по Русской земле: «…стонет Киев над горою, тяжела Чернигову напасть».

В «Слове» автор показывает князя Игоря как славного и храброго воина, которым, безусловно, двигали самые благие цели: он хотел освободить Русскую землю от половецких захватчиков. Но вместе с тем автор отмечает безрассудство Игоря, который идет в поход, несмотря на то что тот с самого начала обречен на провал. Единственной движущей силой является при этом стремление к личной славе. Желание личной славы «заступает ему затмение». Ничто не останавливает Игоря на его роковом пути. За это безрассудство и осуждает автор князя.

На примере похода Игоря, его неудач и последствий этого похода автор показывает, к чему может привести отсутствие единения на Руси. Ведь Игорь действовал, как действовали в то время многие князья, заботясь больше о личной славе, чем о судьбе Русской земли. Но Игорь также изображен как смелый и храбрый князь, который является истинным сыном своей земли.

Но Игорь также изображен как смелый и храбрый князь, который является истинным сыном своей земли.

Новое видение «Князя Игоря» в Метрополитен-опера

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

Музыкальное обозрение

Ильдар Абдразаков (в центре) в сцене из спектакля «Князь Игорь» в Метрополитен-опера. Кредит… Sara Krulwich/The New York TimesВ современной опере режиссер обычно обновляет сеттинг истории и навязывает некую интерпретационную концепцию произведению. Далеко, однако, от перестановки сцен, переделки сюжета, вырезания целых ансамблей и интерполяции музыкальных номеров из другой партитуры.0003

Но российский режиссер Дмитрий Черняков, по сути, делает все это в новой постановке Метрополитен-опера по опере Бородина «Князь Игорь», премьера которой состоялась в четверг вечером. И все же его замечательная постановка похожа на сказку, мучительно человечна и внутренне театральна. Впечатляющий актерский состав, в котором много российских певцов, возглавляет неотразимый бас Ильдар Абдразаков в главной роли.

Впечатляющий актерский состав, в котором много российских певцов, возглавляет неотразимый бас Ильдар Абдразаков в главной роли.

Если г-н Черняков рискует в этой разоблачительной постановке, требуется сильное вмешательство с «Князем Игорем». Бородин, химик-исследователь по профессии, оставил счет в руинах, когда внезапно скончался в возрасте 53 лет в 1887 году, проработав над произведением 18 лет. Римский-Корсаков, уважаемый русский мастер, с помощью Глазунова, тогда еще неоперившегося композитора, которому было немного за 20, спас оригинал Бородина. Они завершили оркестровку, сшили фрагменты вместе, конкретизировали сцены, оставленные в набросках, и многое другое. Их версия стала любимым произведением в русском репертуаре, несмотря на свои недостатки.

В разное время музыковеды и дирижеры перебирали стопки страниц партитуры Бородина и создавали другие версии. Тем не менее, невозможно узнать, что задумал композитор. В сюжете большие дыры. Каждое производство — это рекультивация.

Метрополитен может быть лучшим из них. Работая в тесном сотрудничестве с дирижером Джанандреа Нозеда, который руководил ярким и объемным представлением в четверг, г-н Черняков не столько сжал, сколько сконцентрировал оперу, которая продолжается более четырех часов (с двумя антрактами). Используя яркие черно-белые фрагменты немого кино, созданные для постановки, он приближает аудиторию к певцам и рассказывает недостающие части истории. Либретто, написанное Бородиным, основано на анонимной эпической поэме XII века.

Собственно, основной сюжет прост: Игорь, древнерусский князь, в городе Путивле собирает свое войско для похода на кочевников-половцев, разоряющих русские земли. Войска Игоря терпят поражение, а он и его сын Владимир попадают в плен.

Владимир влюбляется в чувственную дочь хана Кончака, правителя половцев, которая видит в своей пленнице потенциального союзника, если только Игорь будет добиваться перемирия. Пообещав продолжить бой, Игорь убегает. Он возвращается в город в руинах и чувствует себя неудачником. Тем не менее, его люди приветствуют его возвращение.

Тем не менее, его люди приветствуют его возвращение.

В этой постановке господин Черняков подчеркивает неуверенность и неуверенность в себе Игоря. Опера представлена как внутренний поиск ясности Игорем, включая эпизоды из сновидений, в которых он размышляет о том, что произошло.

Г-н Черняков по своей практике оформлял декорации. Пролог в Путивле происходит в простом общественном зале для собраний с желто-бежевыми стенами, потолком из деревянных балок и висящими электрическими лампами. Собирается народ, чтобы послать в бой солдат в красновато-коричневых мундирах (костюмы Елены Зайцевой). Похоже, что это начало 20-го века, хотя декорации передают вневременную непосредственность.

Семья и друзья в основном поют с балкона, окружающего комнату. А Игорь господина Абдразакова в панике расхаживает среди солдат, иногда поправляя им шапки.

Видео

Ильдар Абдразаков исполняет заглавную партию в этой сцене с недавней генеральной репетиции.

Солидный и грубоватый красавец, г-н Абдразаков — уверенный в себе актер. Хотя его голос твердый и крепкий, он не из тех грозных хриплых русских басов. Он прекрасный певец итальянского репертуара, и в его Игоре есть моменты итальянской лирической утонченности. Он привносит страсть, даже легкую нужду, в общение со своей преданной женой Ярославной, украинской сопрано Оксаной Дыкой в ее дебюте в Метрополитене. Она похожа на классическое русское сопрано, с холодной, проникающей интенсивностью, бесстрашными высокими нотами и блеском стали в ее звуке.

В этой постановке за прологом следует сцена Бородина в половецких степях, названная здесь I актом. (В некоторых версиях он обозначен как II акт.) О поражении полка Игоря мы узнаем только после того, как оно произошло за кулисами. Г-н Черняков включает отснятый эпизод после пролога, показывающий крупным планом встревоженных солдат, вспышки от взрывов и, наконец, скрюченные трупы павших солдат. Эти образы перекликаются с началом навязчивой музыки половецкой сцены, происходящей на дивном, почти сюрреалистическом поле красных маков, пленительно изображая соблазн Востока.

Действие представлено так, будто все происходит в уме Игоря, но он сталкивается с вполне реальными людьми. Харизматичное грузинское меццо-сопрано Анита Рахвелишвили привносит свой шикарный большой голос и знойную телесность в роль Кончаковны, дочери хана (мускулистый словацкий бас Стефан Кокан). Кончаковна, задумчивая и тоскующая по Владимиру, поет большую арию, гадая, когда же приедет к ней любимый. Русский тенор Сергей Семишкур в своем дебюте в Метрополитен представляет собой серьезного, порывистого Владимира, поющего слегка гнусавым и страстным голосом.

Платой за превращение этого акта в сказочный пейзаж является путаница, которую г-н Черняков вносит для людей, плохо знакомых с «Князем Игорем», которую редко можно услышать в Америке. В последний раз произведение было представлено в Метрополитене в 1917 году, если не считать несколько спектаклей в 1998 году заезжего Мариинского театра в очень традиционной, очень пресной постановке.

Когда г-н Абдразаков поет великую арию скорби пленного Игоря о том, что он привел свою армию к поражению и свою страну к позору, в какой-то момент он обращается к своей жене, зная, что она одна простит его. В этой постановке жена Дыка является как бы в видении Игорю. Некоторые зрители могут запутаться, кто в этой сцене настоящий, а кто фантом.

В этой постановке жена Дыка является как бы в видении Игорю. Некоторые зрители могут запутаться, кто в этой сцене настоящий, а кто фантом.

Самая известная музыка из «Князя Игоря» — популярные половецкие пляски с хором. Чтобы поставить музыку, г-н Черняков превращает свое маковое поле в пышное пастбище, где около трех десятков танцоров (мужчины и женщины с обнаженным торсом в легких весенних платьях) резвятся под хореографию Ицика Галили. Хористы Met поют из боковых лож, ближайших к сцене. Акустически эффект захватывающий. К концу сцены кажется, что даже Игорь на мгновение очарован чувственным великолепием, которое окружает его.

Игорь доверил свою жену и свой город заботам своего зятя, князя Галицкого, грубого хама, который замышляет захватить власть, пока Игорь находится в плену. Дерзкий русский бас Михаил Петренко — это насмешливый, колючий Галицкий, призывающий своих последователей к бешеным пьяным пиршествам, которые перекликаются с бьющими ритмами музыки.

При всей своей театральности постановка акцентирует ваше внимание на чарующей партитуре Бородина. Даже во время гимнов, танцев и элегий Бородин проникал в глубины печали, которые кажутся частью русской культуры и наследия. Г-н Нозеда передает русский характер музыки, дирижируя четко и точно. Хор Met находится в лучшем своем проявлении.

Даже во время гимнов, танцев и элегий Бородин проникал в глубины печали, которые кажутся частью русской культуры и наследия. Г-н Нозеда передает русский характер музыки, дирижируя четко и точно. Хор Met находится в лучшем своем проявлении.

Г-н Черняков и г-н Нозеда совершают самый большой прыжок в конце оперы. В либретто Игорь описывается как возвращающийся в город в руинах. Здесь разрушенный общественный зал, в который попали бомбы, сброшенные половецкими войсками, показывает мрачные масштабы разрухи. Контуженного Игоря трудно узнать. Г-н Абдразаков исполняет в этой сцене отчаянный монолог князя самым блестящим и мощным пением. Тогда народ, словно не замечая, поднимает Игоря на свои плечи и поет ему дифирамбы — так традиционно заканчивается опера.

Но Игорь Абдразакова выглядит ошеломленным, увидев, что его люди приветствуют его. Затем разыгрывается оркестровая сцена «Дон разливается», которую Бородин написал для другого драматического произведения. Во время бурного начального эпизода Игорь топает среди своих людей, выглядя расстроенным.

Медленно, когда музыка становится задумчивой, он успокаивается и поднимает из-под обломков подходящие предметы. Один за другим ему помогают другие. Путивляне собираются перегруппировываться. Это будет непросто. Но начинают.

Ошибка

From Academic Kids

Запрошенный заголовок страницы недействителен, пуст или неправильно связанный межъязыковой или межвики-заголовок.

Вернуться на главную страницу.

Навигация

Академическое детское меню

- Искусство и культура

- Искусство ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Art )

- Архитектура ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture )

- Культуры ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures )

- Музыка ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music )

- Музыкальные инструменты ( http://academickids.com/encyclopedia/index.

php/List_of_musical_instruments )

php/List_of_musical_instruments )

- Биографии ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies )

- Клипарт ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart

- География ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography )

- стран мира ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries )

- Карты ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps )

- Флаги ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags )

- Континенты ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents )

- История ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History )

- Древние цивилизации ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations )

- Промышленная революция ( http://www.academickids.

com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution )

com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution ) - Средневековье ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages )

- Предыстория ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory )

- Ренессанс ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance )

- Хронология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines )

- США ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States )

- Войны ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars )

- Всемирная история ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world )

- Тело человека ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body )

- Математика ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics )

- Ссылка ( http://www.

academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference )

academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference ) - Наука ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science )

- Животные ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals )

- Авиация ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation )

- Динозавры ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs )

- Земля ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth )

- Изобретения ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions )

- Физические науки ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science )

- Растения ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants )

- Ученые ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists )

- Социальные науки ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.

php/Social_Studies )

php/Social_Studies )- Антропология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology )

- Экономика ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics )

- Правительство ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government )

- Религия ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion )

- Праздники ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays )

- Космос и астрономия

- Солнечная система ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System )

- планет ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets )

- Спорт ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports )

- Хронология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines )

- Погода ( http://www.academickids.