«Кавказский пленник» краткое содержание поэмы Пушкина – читать пересказ онлайн

6 мин.

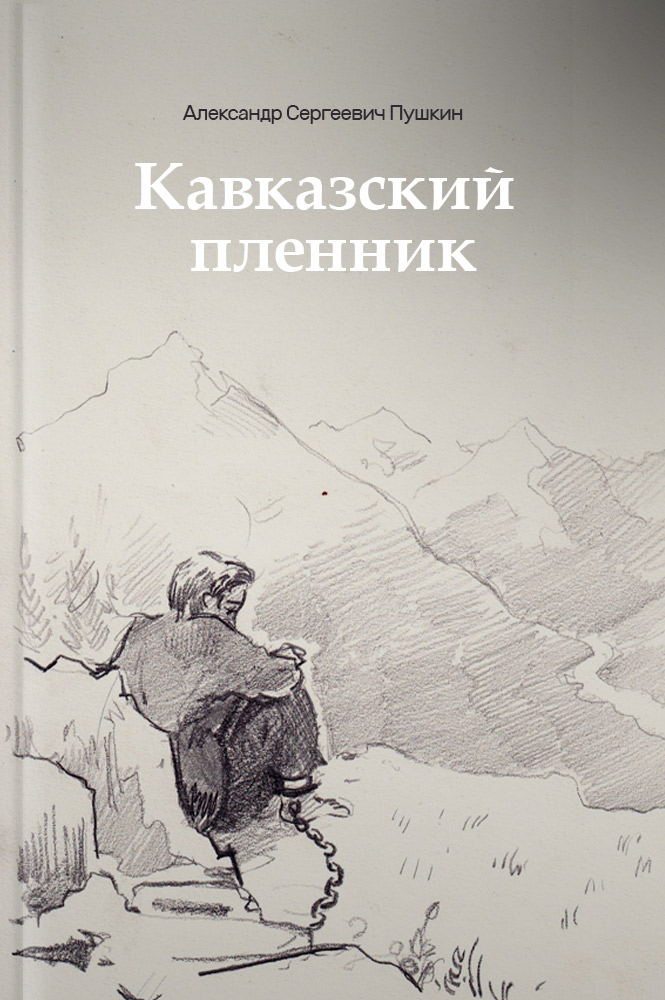

Александр Пушкин

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 849.

Обновлено 5 Сентября, 2022

О произведении

Поэма «Кавказский пленник» Пушкина была написана в 1821 году. В основу произведения легла романтическая повесть о страстной любви разочарованного в жизни героя к прекрасной черкешенке. Декорациями к ней послужили живописные пейзажи Кавказа, рассказы о жизни горцев.

Рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Кавказского пленника» по главам. Пересказ произведения будет полезен при подготовке к уроку литературы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Место и время действия

События поэмы происходят во время Кавказской войны 1817–1864 гг. на Кавказе.

на Кавказе.

Главные герои

- Русский пленник – молодой человек, пресыщенный, уставший от светской жизни.

- Черкешенка – юная, пылкая, гордая и независимая девушка, влюбленная в пленника.

Краткое содержание

Посвящение

Свое произведение А. С. Пушкин посвятил генералу Н. Н. Раевскому – герою Отечественной войны 1812 года. Именно ему поэт был обязан своим путешествием по Кавказу, который глубоко впечатлил его. Николай Николаевич был верным, преданным другом, в общении с которым Пушкин – «жертва клеветы и мстительных невежд»

– «спокойство находил»

и «сердцем отдыхал»

.

Часть 1

В одном из горных аулов сидели черкесы, разговаривая «о бранных, гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслажденьях дикой неги»

. Неожиданно перед ними появился всадник, тащивший на аркане русского пленника. Тут же сбежался весь аул, чтобы посмотреть на «младого пленника»

, который поначалу не подавал никаких признаков жизни.

«он раб», и вряд ли теперь окажется в родной России, где познал и первую любовь, и первое предательство, где он оставил

«лучших дней воспоминанье».

Герой, пресытившись прелестями светской жизни, отправился на Кавказ, чтобы обрести истинную свободу. Но вместо этого пьянящего чувства он ощутил всю горечь плена, и теперь ему остались считанные дни до гибели.

Пленник был очень удивлен, когда под покровом ночи к нему прокралась молодая черкешенка. Ему даже показалось, что «это лживый сон, усталых чувств игра пустая»

. Девушка, сжалившись над измученным пленником, принесла ему кумыс. Собрав остаток сил, он поднес чашу к губам, но после, обессиленный, упал на землю. Прекрасная черкешенка еще долго сидела возле него и плакала от жалости.

Отныне девушка стала каждую ночь навещать русского пленника, чтобы принести ему еду и вино. Она принялась обучать его своему языку, и вскоре перед пленником открылись нравы и обычаи горцев, нехитрый уклад их жизни, понятия о чести. Однако пленника не трогали эти картины: он думал лишь о предстоящем конце.

Однако пленника не трогали эти картины: он думал лишь о предстоящем конце.

Часть 2

Юная черкешенка, общаясь с пленником, полюбила его, познав «восторги сердца, жизни сладость»

. Она призналась герою в своей любви, а также в том, что отец и брат ее «немилому продать хотят»

. Ради чувств к нему она готова была даже пойти на смерть, выбрав для этого «кинжал иль яд»

.

Пленник слушал признания черкешенки «с безмолвным сожаленьем»

: ее страстные слова не вызвали в его душе ничего, кроме тяжких воспоминаний о прошлой жизни. Он принялся умолять девушку позабыть его, не тратить своей прекрасной, чарующей юности ради него и полюбить другого, более достойного молодого человека.

Пленник сожалел о том, что не встретил черкешенку раньше, когда его сердце было свободно. Но сейчас в его душе живет образ недостижимой для него девушки. Черкешенка расплакалась и принялась укорять его в том, что он мог бы и пожалеть и воспользоваться ее наивностью и неопытностью. Он нашел бы утешение в ее любви – чистой, искренней, беззаветной. Девушка захотела узнать имя его возлюбленной, на что тот ответил, что никогда

Он нашел бы утешение в ее любви – чистой, искренней, беззаветной. Девушка захотела узнать имя его возлюбленной, на что тот ответил, что никогда «не знал любви взаимной, любил один, страдал один»

. Теперь же он и думать не хочет о любви, поскольку ему суждено умереть «вдали брегов желанных»

.

Однажды герой услышал шум и понял, что черкесы начали подготовку к набегу. В ауле остались одни лишь дети, женщины и старики, но о побеге и думать невозможно: «цепь невольника тяжка, быстра глубокая река»

Когда стемнело, к пленнику пришла черкешенка с пилой и кинжалом. Она распилила оковы, дала ему кинжал и заверила, что этой ночью его никто не найдет. Герой позвал ее с собой, но гордая черкешенка попросила отыскать на родине свою любовь, а о ее страданиях позабыть. Он с благодарностью поцеловал руку своей спасительнице и спустился к бурлящей реке. Переплыв на другой берег, пленник услышал всплеск и «отдаленный стон»

: девушка, не вынеся неразделенной любви, бросилась в воду.

Юноша все понял. Оглядев аул «прощальным взором»

, он отправился в сторону, где «сверкали русские штыки и окликались на курганах сторожевые казаки»

.

Эпилог

В эпилоге поэт высказал радость от того, что «смолкнул ярый крик войны»

, и отныне путники могут беспрепятственно путешествовать по Кавказу.

И что в итоге?

Русский пленник — благодаря юной черкешенке сбегает из плена и воссоединяется с русским войском.Черкешенка — помогла пленнику сбежать, после чего бросилась в воду из-за неразделённой любви.

Заключение

В поэме Пушкин воплотил идею свободы и борьбы за нее, идею любви и преданности ей. Основная мысль произведения заключается в том, чтобы никогда не сдаваться в борьбе за собственную свободу и не требовать от любимого человека больше, чем он может дать.

После ознакомления с кратким пересказом «Кавказского пленника» рекомендуем прочесть поэму в полной версии.

Тест по поэме

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Наталия Ваничкина

5/10

Елена Капивас

10/10

Рейтинг пересказа

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 849.

А какую оценку поставите вы?

«Кавказский пленник», анализ поэмы Пушкина

История создания

Поэма «Кавказский пленник» была написана в 1820-1821 гг., а напечатана в 1822 г. В 1829 г. поэт так отзывался о своей ранней поэме: «Всё то слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно».

Литературное направление и жанр

Это вторая поэма после «Руслана и Людмилы» и первая романтическая поэма. Пушкин ставил перед собой три задачи.

- Изобразить нового романтического героя, близкого внутреннему миру автора и его современников: «В нём хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами 19-го века».

- Найти и описать романтический фон – яркие картины природы Кавказа и быт горного народа черкесов. Эти колоритные картины противопоставлялись обыденности.

- Найти новый язык и новый стиль: романтический, чувственный, но полный таинственных недомолвок.

Тяжелее всего Пушкину дался образ пленника. Он описал уставшего от жизни молодого человека, равнодушного, потерявшего любовь. Но при этом невольник всей душой жаждет свободы. Это переживания юного Пушкина, несправедливо обвинённого и страдающего от неразделённой любви. Поскольку автор попытался соединить в одном образе противоположные качества, образ кавказского пленника остался неясным: «Кавказский пленник – первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил».

Черкешенка — цельная романтическая героиня, неумолимо красивая и неприступная. Сначала ею движет жалость, потом она влюбляется в пленника, а влюбившись – готова на всё: «Свободу, родину забудь». Когда же она узнаёт о том, что пленник любит другую, гордо оставляет возлюбленного, но помогает ему убежать, найдя в себе силы умереть, уйти с дороги того, кто ею пренебрёг.

Представления о счастье у пленника и черкешенки разные. Пленник бежал на Кавказ от неразделённой любви, он был несчастлив ещё на свободе. Не станет он счастливым и убежав: не позволит его противоречивая натура. Для черкешенки смысл жизни в любви.

Образ лирического героя

Лирический герой в поэме появляется уже в посвящении. Именно себя Пушкин считает истинным романтическим героем, пережившим клевету и изгнание. В первой и второй части читатель видит происходящее глазами лирического героя. «Кавказский пленник» — самая лирическая поэма Пушкина. Эпический сюжет постоянно чередуется с описаниями природы Кавказа, быта горцев и рассуждениями о судьбе и характерах героев.

В эпилоге лирический герой вспоминает русских, воевавших на Кавказе, как романтических героев.

Тема, сюжет, композиция

Поэма посвящена Н.Н.Раевскому, другу Пушкина, сыну героя войны 1812 г. Раевский поддержал Пушкина в 1820 г., когда поэту выдвигались обвинения, вследствие которых он был сослан на Юг.

Поэма состоит из двух частей и эпилога. Примечания к поэме составлял сам Пушкин. Они носят исторический или этнографический характер.

В первой части описано пленение русского, его жизнь в ауле и помощь молодой черкешенки. Во второй части между черкешенкой и пленником происходит объяснение. Черкешенка признаётся в любви, а пленник изливает свои страданья: «Ты видишь след любви несчастной…». Черкешенка помогла ему бежать, но сама не захотела уйти: «Ты любил другую!.. Найди её, люби её…» Девушка не видит смысла в жизни и топится в реке.

Тематика поэмы традиционная для романтиков: свобода внутренняя и внешняя, неразделённая любовь. Несвободными в каком-то смысле оказываются все герои. Черкешенку отец и брат хотят отдать замуж за нелюбимого в другой аул. Даже черкесы несвободны, испытывая давление русских, даже казак не может спокойно спать, а дева петь на берегу станицы, потому что «чеченец ходит за рекой».

Размер и рифма

Поэма написана четырёхстопным ямбом с почти обязательным пиррихием в третьей, иногда во второй строфе. Благодаря пропуску ударения ритм становится напевным. Того же Пушкин достигает бессистемным чередованием кольцевой, перекрёстной и смежной рифмовки при чётком чередовании женской и мужской рифмы.

Благодаря пропуску ударения ритм становится напевным. Того же Пушкин достигает бессистемным чередованием кольцевой, перекрёстной и смежной рифмовки при чётком чередовании женской и мужской рифмы.

Тропы

Хотя зрелый Пушкин считал образ пленника слабым, но всегда был доволен поэтическими достоинствами поэмы. Для описания героев, природы и быта горцев используются постоянные и просто романтические эпитеты: черкесы праздные, пленник младой, смертный сон, пустынные равнины, однообразные вершины, презренная суета, простодушная клевета, туманный, неподвижный взор, пустынный мир (метафорический эпитет).

При описании природы встречаются олицетворения: «Оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины».

Сравнения делают образ точным: черкешенка бледна как тень, как тень проходят дни, пленник гаснет, как пламень дымный.

- «Кавказский пленник», краткое содержание по частям поэмы Пушкина

- «Капитанская дочка», краткое содержание по главам повести Пушкина

- «Борис Годунов», анализ трагедии Александра Пушкина

- «Скупой рыцарь», анализ пьесы Пушкина

- «Цыганы», анализ поэмы Александра Пушкина

- «Дар напрасный, дар случайный.

..», анализ стихотворения Пушкина

..», анализ стихотворения Пушкина - «Пир во время чумы», анализ пьесы Пушкина

- «Метель», анализ повести Пушкина

- «Бесы», анализ стихотворения Алексадра Пушкина

- «Туча», анализ стихотворения Александра Сергеевича Пушкина

- «Не пой, красавица, при мне», анализ стихотворения Пушкина

- «Я помню чудное мгновенье…», анализ стихотворения Пушкина

- «Моцарт и Сальери», анализ трагедии Пушкина

- «Гробовщик», анализ повести Александра Пушкина

- «Безумных лет угасшее веселье…», анализ стихотворения Пушкина

По произведению: «Кавказский пленник»

По писателю: Пушкин Александр Сергеевич

Кавказские пленники: затянувшийся социальный конфликт в Чечне

Мэтью Д. Хирн — старший менеджер Social Impact, консалтинговой фирмы по управлению глобальным развитием, обеспечивающей мониторинг, оценку, стратегическое планирование и наращивание потенциала. Он также является кандидатом на степень магистра в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мэтью фокусируется на связи между международным развитием и безопасностью.

Он также является кандидатом на степень магистра в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мэтью фокусируется на связи между международным развитием и безопасностью.

В стихотворении Пушкина 1822 года, Кавказский пленник , эпилог возвещает: «И смолк яростный клич войны: Все подвластно русскому мечу. Гордые сыны Кавказа, вы сражались, вы погибли ужасно»[1]. Политический подтекст развязки поэмы резко контрастирует с более ранними стихами поэмы о романтике, природной красоте и героизме кавказского народа. Но концовка стихотворения раскрывает непростое положение края в истории и культуре России. Кавказ одновременно является местом, которое нужно контролировать, изолировать, и романтизированы.

Конфликт в Российской Республике Чечня уникален как единственное насильственное сепаратистское движение в Российской Федерации.[2] Стратегии России по урегулированию конфликтов на сегодняшний день были ориентированы на безопасность, фокусируясь на миротворчестве, принуждении к миру, а теперь и на поддержании мира. В течение последних двухсот лет насилие прибывало и отступало, укореняя стигматизацию, враждебность и дегуманизацию. Эти элементы структурного насилия закалили идентичность русских и этнических чеченцев до такой степени, что барьеры на пути к прочному миру стали довольно высокими. Однако мир возможен. Чтобы добиться урегулирования конфликта в Чечне, лидеры в Грозном и Москве должны перейти к стратегиям миростроительства, направленным на удовлетворение основных потребностей чеченского народа в самоидентификации.

В течение последних двухсот лет насилие прибывало и отступало, укореняя стигматизацию, враждебность и дегуманизацию. Эти элементы структурного насилия закалили идентичность русских и этнических чеченцев до такой степени, что барьеры на пути к прочному миру стали довольно высокими. Однако мир возможен. Чтобы добиться урегулирования конфликта в Чечне, лидеры в Грозном и Москве должны перейти к стратегиям миростроительства, направленным на удовлетворение основных потребностей чеченского народа в самоидентификации.

Рамочная теория затяжного социального конфликта Эдварда Азара является полезным аналитическим инструментом для изучения связи между неразрешимостью и чеченской идентичностью.[3] Присутствуют все четыре предпосылки теории интенсивного насилия: общинное содержание, лишение человеческих потребностей, плохое управление и международные связи.[4]

Общинное содержание

Общинное содержание религиозной идентичности в Чечне является разрешительным фактором конфликта, но не его основной причиной. Религиозная динамика не статична; конфликт продолжается, несмотря на коренные изменения в религиозной принадлежности комбатантов.

Религиозная динамика не статична; конфликт продолжается, несмотря на коренные изменения в религиозной принадлежности комбатантов.

Конфликт в Чечне нельзя упрощать до столкновения цивилизаций в стиле Хантингтона между исламом и христианством. Чеченский вариант суннитского суфизма, хорошо адаптированный к местной культуре, с 1990-х годов испытывает сильное давление со стороны фундаменталистской ваххабитской секты, влияющей на салафитский суннитский ислам. Русская религиозная идентичность перешла от восточного православия царской эпохи к воинствующему секуляризму коммунизма, а затем вернулась к версии восточного православия, менее влиятельной в политическом отношении, но все же являющейся мощным элементом русского национализма. Царские русские христиане временами вступали в союз с суфийскими кланами в 18 и 19 вв.вв. Сталин депортировал и убил сотни тысяч мятежных чеченцев-суфиев после Второй мировой войны, однако их внуки теперь объединяются с русскими христианами для борьбы с салафитами.

Все эти примеры показывают, что, хотя религиозная идентичность участников боевых действий демонстрирует некоторую изменчивость, общие нарративы каждой из сторон сохраняют нулевую сумму победы или поражения. Религия выступает в качестве разрешительной движущей силы конфликта в Чечне, функционируя как спусковой механизм для этнонационалистического насилия, а не как коренная причина конфликта.

Политические потребности

Вторая из предпосылок Азара к затяжному социальному конфликту, лишение нужд, проявляется как отсутствие политического голоса этнических чеченцев. Русские никогда не составляли этнического большинства в Чечне, однако они доминировали в чеченской политике после победы России в долгой и жестокой Кавказской войне 1817–1864 годов.

Советский Союз организовал территорию по этническому признаку путем создания автономных республик (только по названию). Этот подход работал до некоторой степени. Джеймс Хьюз отмечает, что к 1989, молодые поколения чеченцев «были полностью советизированы, урбанизированы и секуляризованы», и что 55% населения идентифицировали себя как славяне, а не чеченцы. [5][6] Но к 1980-м годам ослабевшая советская власть над системой обнажила недостатки. Когда в 1991 году распался Советский Союз, многие бывшие советские республики, включая Чечню, увидели возможность для самоуправления. Географическая удаленность Чечни от границы с Россией давала ей значительную возможность действовать в соответствии со своими политическими претензиями и добиваться самоопределения, и она не присоединилась к Российской Федерации в 1919 году.92.

[5][6] Но к 1980-м годам ослабевшая советская власть над системой обнажила недостатки. Когда в 1991 году распался Советский Союз, многие бывшие советские республики, включая Чечню, увидели возможность для самоуправления. Географическая удаленность Чечни от границы с Россией давала ей значительную возможность действовать в соответствии со своими политическими претензиями и добиваться самоопределения, и она не присоединилась к Российской Федерации в 1919 году.92.

Плохое управление

Третьей предпосылкой затяжного социального конфликта по мнению Азара является плохое управление, ведущее к неудовлетворенным потребностям групп идентичности.[7] Реакция российского правительства на стремление Чечни к суверенитету является хрестоматийным примером того, как авторитарная реакция может поляризовать и радикализировать конфликт.

После распада Советского Союза в 1991 году Джохар Дудаев выиграл референдум на пост президента Чечни и провозгласил независимость. Несмотря на призыв Ельцина к бывшим советским народам «забрать весь суверенитет, какой только можно проглотить», Россия ответила нерешительной военной интервенцией в аэропорту Грозного 19 ноября.91.[8] Операция была быстро прервана без насилия, но ущерб был нанесен необратимый. Движение за независимость Чечни активизировалось сигналом Москвы о том, что она не отпустит Чечню без боя[9].

Несмотря на призыв Ельцина к бывшим советским народам «забрать весь суверенитет, какой только можно проглотить», Россия ответила нерешительной военной интервенцией в аэропорту Грозного 19 ноября.91.[8] Операция была быстро прервана без насилия, но ущерб был нанесен необратимый. Движение за независимость Чечни активизировалось сигналом Москвы о том, что она не отпустит Чечню без боя[9].

В 1992 году Чечня приняла конституцию полностью независимого светского государства со своим парламентом и президентом. Новообразованная Российская Федерация так и не признала независимость Чечни, но мало что могла с этим поделать, когда распалась бывшая советская империя. К 1994 году политика Москвы перешла от пренебрежительного отношения к неоимперской консолидации бывших советских республик в составе Российской Федерации.

Президент Борис Ельцин ввел экономическую блокаду и активно стремился подорвать, свергнуть и даже убить Дудаева.[10] Переворот в ноябре 1994 года, совершенный антидудаевскими добровольцами при поддержке российских войск, с треском провалился. Пленных российских солдат демонстрировали по чеченскому телевидению, в то время как Москва одновременно транслировала фарсовые официальные отрицания причастности. Вскоре после этого унизительного поражения Москва в декабре 1994 г. перешла к масштабному наземному вторжению в Чечню.

Пленных российских солдат демонстрировали по чеченскому телевидению, в то время как Москва одновременно транслировала фарсовые официальные отрицания причастности. Вскоре после этого унизительного поражения Москва в декабре 1994 г. перешла к масштабному наземному вторжению в Чечню.

Военная интервенция 1994 года стала поворотным моментом. Российское правительство выбрало политику силовых репрессий вместо удовлетворения потребностей и интересов чеченской идентичности. Было несколько факторов, которые повлияли на решение использовать этот подход. Во-первых, самопровозглашенная республика Чечня стала восприниматься московскими политическими элитами как лакмусовая бумажка их решимости остановить падение российской мощи. Во-вторых, существовали вполне обоснованные опасения, что западные страны и нефтяные компании переместятся на Кавказ, чтобы разрабатывать его запасы нефти и природного газа.[11] В-третьих, Ельцин был политически слаб и рассматривал Чечню как способ укрепить свою внутреннюю поддержку.

Вместо конструктивного участия в удовлетворении потребностей чеченского народа Россия предпочла дестабилизирующее, разрушительное вмешательство. Авторитарные российские инструменты репрессий, убийств и военной силы были ключевыми элементами, которые превратили Чечню из этнонационалистического сепаратистского движения в жестокий затяжной социальный конфликт.

Международные связи

Четвертое из предварительных условий Азара для насильственного затяжного социального конфликта, международные связи, удовлетворяются в Чечне ее зависимостью от России и ее культурно-религиозными связями с более широким исламским миром.

После распада Советского Союза неспособность Российской Федерации заполнить образовавшийся вакуум привела к политической и экономической нестабильности в Чечне. Отсутствие советских институтов управления и доходов, какими бы нерепрезентативными они ни были, означало, что в Чечне не было эффективных институтов для собственного управления.

Другой важной международной связью было растущее присутствие ваххабитской салафитской секты ислама в Чечне в 1980-х и 1990-х годах. Ваххабизм доктринально противоположен суфизму и нетерпим к местным религиозным традициям в Чечне. У него прямое, черно-белое мировоззрение, которое нравится многим чеченцам, разочарованным нестабильностью и секуляризмом. В этих условиях Чечня созрела для радикализации.

Вытесняя местные религиозные традиции, ваххабизм обеспечил связи с растущей сетью салафитских джихадистов по всему миру. Эта сеть мобилизовала тысячи бойцов и миллионы долларов на конфликты в Афганистане и Боснии и Герцеговине.[12] Точно так же в Чечне глобальное движение «Салафистский джихад» предоставило деньги, оружие, технические знания и, что наиболее важно, объединяющее мировоззрение, связывающее чеченский конфликт с глобальной идеологией.

Суммируя разрешительные факторы конфликта в Чечне, можно обнаружить скрытый потенциал мобилизации сепаратистской идентичности, основанной на религии и этнической принадлежности, политическом недовольстве и недостаточном представительстве, репрессивном управлении и международной поддержке. Когда эти предварительные условия соединились со значительной способностью Чечни добиваться этнонационалистической независимости, сформировалась почва для насильственного и затяжного социального конфликта.

Когда эти предварительные условия соединились со значительной способностью Чечни добиваться этнонационалистической независимости, сформировалась почва для насильственного и затяжного социального конфликта.

Стратегии управления конфликтами: что не сработало

Большинство российских стратегий управления конфликтами в Чечне после распада Советского Союза были деспотичными и ориентированными на безопасность и попадают в узкий диапазон от войны до кризиса о спектре управления конфликтами.[13][14] Однако Россия также использовала экономическую блокаду, марионеточные силы, переговоры и компромиссы. Ни одна из этих стратегий не увенчалась успехом в урегулировании конфликта, однако российская политика является ключом к миру.

Вторжение в Чечню в 1994 г. было «миротворческим»: применялась сила, чтобы заставить чеченских сепаратистов отступить.[15] Несмотря на превосходящие силы, Россия проиграла первую русско-чеченскую войну и была вынуждена подписать соглашение о прекращении огня и уйти в 1996 году. [16] Война явилась для России полной военно-политической катастрофой[17].

[16] Война явилась для России полной военно-политической катастрофой[17].

К сожалению, повстанческие правители Чечни не смогли закрепить свою победу и перейти к государственному строительству. Раздробленные и радикализованные группы сопротивления воевали между собой, ввергая Чечню в еще большую политическую и экономическую нестабильность. Несмотря на перемирие с Россией, некоторые чеченские повстанческие группировки обострили конфликт. Они похитили и убили нескольких высокопоставленных российских чиновников и устроили вторжение в соседнюю российскую республику Дагестан[18]. Важно отметить связь с глобальным салафитским джихадом. Предыдущая победа над Россией и связь с «Аль-Каидой» побудили некоторых повстанцев добиваться дальнейших успехов и создавать на Кавказе единое исламское государство.

Эти провокационные эскалации в сочетании с унизительным поражением в первой войне вынудили Россию снова вторгнуться в 1999 году. Российские вооруженные силы на этот раз были лучше организованы и оснащены и извлекли тяжелые уроки из первой чеченской войны. К 2000 году российские войска захватили Грозный, при этом разрушив его. Но это миротворчество не положило конец конфликту.

К 2000 году российские войска захватили Грозный, при этом разрушив его. Но это миротворчество не положило конец конфликту.

Наступательные боевые действия перешли в принуждение к миру. До 2009 года российские войска вели жестокую противоповстанческую кампанию., разрушая большинство городских центров в Чечне и убивая десятки тысяч мирных жителей в результате неизбирательных атак. В то время сообщалось о широко распространенных нарушениях прав человека. Тем не менее России удалось вбить клин между салафитскими и суфийскими повстанческими группировками. Возникший в результате союз с суфийским чеченским ополчением в конечном итоге привел к нестабильному миру в 2009 году.[19]

С 2009 года по настоящее время нынешнее пророссийское правительство Чечни участвует в миротворческих операциях, продолжая жесткую тактику борьбы с повстанцами и террором, используемую российскими силами для подавления насилия. Стратегии управления конфликтами федерального правительства России и правительства Чеченской республики в значительной степени преуспели в сдерживании насилия и достижении стабильности. Они не. тем не менее, рассмотрел основную динамику конфликта и предпосылки для затяжного социального конфликта.

Они не. тем не менее, рассмотрел основную динамику конфликта и предпосылки для затяжного социального конфликта.

Стратегии управления конфликтами: что может сработать

У России осталось только три стратегии управления конфликтами в Чечне. Во-первых, продолжение авторитарных репрессий в сочетании с политикой русификации. Во-вторых, уступить независимость Чечне. В-третьих, проводить постепенные политические и социальные реформы.

Политика репрессий и русификации может подавить насилие в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но вряд ли полностью урегулирует конфликт. С точки зрения чистой эффективности этот подход ограничен, поскольку требует постоянного давления и выделения больших ресурсов в течение длительного периода времени. Если в какой-то момент давление ослабнет, конфликт может перерасти в интенсивное насилие.

Второй вариант — предоставить Чечне полную независимость. Это имеет то преимущество, что освобождает Россию от обязательств по ресурсам и дает чеченцам то, за что они сражались в двух войнах; политическая независимость и полное самоуправление. Но эта стратегия вряд ли приведет к прочному и стабильному миру, потому что нынешнее республиканское правительство Чечни полагается на финансовую и военную поддержку России для подавления агрессивных салафитских повстанцев. Без этой поддержки эти группы, скорее всего, усугубят конфликт в Чечне и, вероятно, вызовут его распространение на соседние Дагестан, Ингушетию, Ставропольский край и Грузию. Кроме того, исследование, проведенное в 2017 году пражским изданием Caucasus Times, показало, что большинство чеченцев доверяют российским федеральным властям больше, чем республиканским институтам правительства решительного президента Рамзана Кадырова, которое обвиняют в коррупции, неблагоприятных социально-экономических условиях и частых нарушениях законов. основные права.[20] Даже если предположить, что опросы в регионе без свободы слова чреваты, исследование вызывает сомнения в том, что большинство чеченцев все еще хотят полной независимости. Непредвиденные последствия могут быть серьезными.

Но эта стратегия вряд ли приведет к прочному и стабильному миру, потому что нынешнее республиканское правительство Чечни полагается на финансовую и военную поддержку России для подавления агрессивных салафитских повстанцев. Без этой поддержки эти группы, скорее всего, усугубят конфликт в Чечне и, вероятно, вызовут его распространение на соседние Дагестан, Ингушетию, Ставропольский край и Грузию. Кроме того, исследование, проведенное в 2017 году пражским изданием Caucasus Times, показало, что большинство чеченцев доверяют российским федеральным властям больше, чем республиканским институтам правительства решительного президента Рамзана Кадырова, которое обвиняют в коррупции, неблагоприятных социально-экономических условиях и частых нарушениях законов. основные права.[20] Даже если предположить, что опросы в регионе без свободы слова чреваты, исследование вызывает сомнения в том, что большинство чеченцев все еще хотят полной независимости. Непредвиденные последствия могут быть серьезными.

Лучшим средством к прочному миру для России является проведение политики постепенных политических и социальных реформ, направленных на устранение четырех предварительных условий затяжного социального конфликта, но не двигающихся так быстро, чтобы создать нестабильность.

Социально-политическое положение этнических чеченцев должно быть уравнено с русскими на элитарных уровнях общества и во власти. Чтобы устранить религиозную напряженность между салафитами и суфиями, чеченское правительство должно финансировать межконфессиональные диалоги, чтобы сломить вражду и улучшить взаимопонимание, и в то же время тихо продвигать и финансировать традиционные чеченские суфийские институты для продвижения исконной веры Чечни.

Нельзя отрицать, что нынешнее правительство президента Рамзана Кадырова является репрессивным, коррумпированным, насильственным и авторитарным. Но у Москвы есть значительные экономические рычаги; Российские субсидии составляют около 80 процентов годового бюджета чеченского правительства. [21] Ограничение денежного потока может быть использовано для проведения институциональных реформ, которые улучшат результаты управления для чеченского народа.

[21] Ограничение денежного потока может быть использовано для проведения институциональных реформ, которые улучшат результаты управления для чеченского народа.

Наконец, чеченскому правительству необходимо разобраться с международными связями с агрессивными салафитскими группировками за границей. Правительству необходимо воспрепятствовать работе иностранных экстремистских священнослужителей, проповедников и благотворительных организаций в Чечне. Он должен создать совместную рабочую группу с российскими правоохранительными органами, Интерполом и другими международными правоохранительными органами для выявления и проверки чеченских боевиков, возвращающихся из вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и на Филиппинах. В то же время правительство должно работать с местными религиозными лидерами для продвижения толерантности, ненасилия и сосуществования в рамках чеченского государства.

Сложность и неподатливость Чечни не позволяют легко решать конфликты. Жизнеспособность подлинного постконфликтного миростроительства сомнительна, учитывая авторитарный характер режимов как в Москве, так и в Грозном. Альтернативой разрешению конфликта является вялотекущее повстанческое движение, которое может вспыхнуть, повторяя циклы смерти и разрушения. Всем сторонам в Чечне надлежит взглянуть свежим взглядом.

Альтернативой разрешению конфликта является вялотекущее повстанческое движение, которое может вспыхнуть, повторяя циклы смерти и разрушения. Всем сторонам в Чечне надлежит взглянуть свежим взглядом.

Сноски

[1] Джон Лайлс, «Кровавые стихи: перечитывая пушкинского Кавказского пленника», Pushkin Review 16 (2014): 1, doi:10.1353/pnr.2014.0001.

[2] Джеймс Хьюз, «Чечня: причины затянувшегося социального конфликта», Civil Wars 4 (2001): 11.

[3] Область управления конфликтами рассматривает Чечню как неразрешимый конфликт потому что все попытки урегулирования до сих пор в лучшем случае лишь подавляли насилие, а не приводили к преобразующему миру.

[4] Оливер Рамсботан, Том Вудхаус и Хью Миалл, Contemporary Conflict Resolution (Cambridge: Polity 2011), 17–118.

[5] Джеймс Хьюз, «Чечня: причины затяжного социального конфликта», Civil Wars 4 (2001): 22.

[6] Там же.

[7] Современное разрешение конфликтов , 118.

[8] Гейл Лапидус, «Оспариваемый суверенитет: трагедия Чечни», International Security 23(1): 6.

[9] Там же: 8.

[10] Там же.

[11] Хьюз, «Чечня: причины затяжного социального конфликта», 24.

[12] Хуан С. Сарате, Война Министерства финансов (Нью-Йорк: Связи с общественностью, 2013): 69-70, 110

[13] Цикл конфликтов Майкла Лунда охватывает прочный мир, стабильный мир, нестабильный мир, кризис и войну.

[14] Синиса Вукович, Презентация 23 марта, Управление конфликтами и переговоры MAGP, Сессия 1, Университет Джона Хопкинса, SAIS, Вашингтон, округ Колумбия.

[15] В исследованиях управления конфликтами «миротворчество» подчеркивает « создание », то есть использование прямого насилия для разрешения конфликтов. «Миротворчество» пытается остановить насилие, а «миростроительство» направлено на устранение основных движущих сил конфликта.

[16] «Хронология: Чечня», BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/2357267.stm.

[17] Верхние оценки помещают число погибших в 100 000 человек, где 30 000-50 000 мирных жителей были убиты.

[18] «Хронология: Чечня», BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/2357267.stm.

[19] «Хронология: Чечня», BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/2357267.stm.

[20] Агентство Medium-Orient, «Опрос общественного мнения на Северном Кавказе, 2017 г.», Caucasus Times, 2 ноября 2017 г.

[21] Лиз Фуллер, «Кадыровская Чечня кажется освобожденной от сокращения российского финансирования», Radio Свободная Европа/Радио Свобода , 30 июля 2017 г.

Ученый Сьюзен Лейтон обсуждает российский «литературный Кавказ»

Откуда взялись российские стереотипы о Кавказе?

Книга Сьюзен Лейтон «Русская литература и империя: завоевание Кавказа от Пушкина до Толстого» дает часть ответа. Книга была описана критиками как первый текст, «представляющий обобщающее исследование русских писаний о Кавказе в эпоху строительства империи в XIX веке». В книге исследуется долгое и сложное литературное и политическое взаимодействие России с Кавказом. Каким представляли себе и изображали Кавказ русские писатели? В какой степени литература способствовала строительству империи? Как формировалась собственная идентичность России в условиях ее имперской экспансии?

Книга была описана критиками как первый текст, «представляющий обобщающее исследование русских писаний о Кавказе в эпоху строительства империи в XIX веке». В книге исследуется долгое и сложное литературное и политическое взаимодействие России с Кавказом. Каким представляли себе и изображали Кавказ русские писатели? В какой степени литература способствовала строительству империи? Как формировалась собственная идентичность России в условиях ее имперской экспансии?

Это лишь некоторые из вопросов, которые Лейтон обсудил в обширной беседе с Саломе Асатиани из Грузинской службы RFE/RL.

Азаттык: Какую роль сыграло завоевание Кавказа — и его последующее представление как собственного «Востока» России или «Литературного Кавказа», как вы называете его в своей книге, — в формировании собственной российской идентичности?

Автор Сьюзан Лейтон S usan Layton: Русское национальное самосознание начало формироваться в 18 веке, в контакте с иностранными ненациональными образованиями. Со времен Петра Великого Западная Европа играла центральную роль как очиститель «русскости». Но этому формированию русского национального, а также имперского сознания способствовали и азиатские окраины Российской империи. Начиная с 18 века этнографические экспедиции на Кавказ, в Крым, Сибирь и т. д. давали огромные сборники данных, имевших ограниченный круг читателей, но все же свидетельствующих о растущем имперском сознании. Российская элита начала формировать ментальную карту многонациональной империи, как этого обширного и красочного конгломерата множества народов, культур, типов местности. И на этой русской ментальной карте Кавказ занял особое место как вариант «Востока».

Со времен Петра Великого Западная Европа играла центральную роль как очиститель «русскости». Но этому формированию русского национального, а также имперского сознания способствовали и азиатские окраины Российской империи. Начиная с 18 века этнографические экспедиции на Кавказ, в Крым, Сибирь и т. д. давали огромные сборники данных, имевших ограниченный круг читателей, но все же свидетельствующих о растущем имперском сознании. Российская элита начала формировать ментальную карту многонациональной империи, как этого обширного и красочного конгломерата множества народов, культур, типов местности. И на этой русской ментальной карте Кавказ занял особое место как вариант «Востока».

Как это произошло? Я думаю, что ответ в основном заключается в том, что военное завоевание Кавказа, начавшееся всерьез примерно в 1818 году при генерале [Алексее] Ермолове, совпало с подъемом русского романтизма, культурного феномена, имитировавшего западноевропейское увлечение искусством. Исламский Восток. Можно упомянуть такие влиятельные классические произведения, как «Похищение из Сергалио» [Вольфганга Амадея] Моцарта, так называемые «Восточные сказки» [лорда Джорджа Гордона] Байрона. Кроме того, помимо этого исторического совпадения между военным завоеванием и подъемом романтизма, в начале XIX в.ХХ века процессы строительства империи привели на Кавказ больше русских, чем когда-либо прежде. Они приехали в качестве государственных служащих, путешественников, ссыльных, солдат. Таким образом, при этих новых контактах русские, зная о западном ориентализме и европейской имперской манере в Азии, с готовностью воспринимали Кавказ, так сказать, как свой собственный Восток. И они сделали это главной отправной точкой для уточнения своей национальной идентичности.

Исламский Восток. Можно упомянуть такие влиятельные классические произведения, как «Похищение из Сергалио» [Вольфганга Амадея] Моцарта, так называемые «Восточные сказки» [лорда Джорджа Гордона] Байрона. Кроме того, помимо этого исторического совпадения между военным завоеванием и подъемом романтизма, в начале XIX в.ХХ века процессы строительства империи привели на Кавказ больше русских, чем когда-либо прежде. Они приехали в качестве государственных служащих, путешественников, ссыльных, солдат. Таким образом, при этих новых контактах русские, зная о западном ориентализме и европейской имперской манере в Азии, с готовностью воспринимали Кавказ, так сказать, как свой собственный Восток. И они сделали это главной отправной точкой для уточнения своей национальной идентичности.

Азаттык: Чтобы провести параллели между русским и европейским опытом построения империи, вы опираетесь на новаторскую, но оспариваемую книгу Эдварда Саида «Ориентализм». Саид пишет о системе репрезентации, созданной западными романистами, поэтами, путешественниками и учеными, которая изображала образы и стереотипы «Востока». Саид пишет, что «восточный иррациональный, развращенный [падший], детский, «другой»; таким образом, европеец рациональный, добродетельный, зрелый,« нормальный »». По словам Саида, этот способ изображения использовался для оправдания колонизации еще до это действительно имело место. Отличался ли русский ориентализм по отношению к Кавказу от западного? Если так, то каким образом?

Саид пишет, что «восточный иррациональный, развращенный [падший], детский, «другой»; таким образом, европеец рациональный, добродетельный, зрелый,« нормальный »». По словам Саида, этот способ изображения использовался для оправдания колонизации еще до это действительно имело место. Отличался ли русский ориентализм по отношению к Кавказу от западного? Если так, то каким образом?

Лейтон: Конечно, мы можем найти сходство. Но, на мой взгляд, русский ориентализм сильно отличался от модели, предложенной Саидом. Представляя себе Кавказ как «Восток», русские, несомненно, подкрепляли свои притязания на то, чтобы быть европейцами. Но в то же время Россия не могла так легко изолировать Восток как своего «другого», как это могли сделать западноевропейцы. Потому что Азия все-таки составляла органичную часть российского пространства и истории. Азия была для России и «своей», и «другой».

Азаттык: Как писал один историк, «у Британии была империя, но у России была империя». Есть ли разница в том, как были организованы сами империи?

Есть ли разница в том, как были организованы сами империи?

Лейтон: Действительно. Статус России как этой многонациональной континентальной Империи имеет огромное значение. У России есть эта гибридная, полуазиатская идентичность. И это нашло выражение в романтизации народов Северного Кавказа со стороны [Александра] Пушкина, [Александра] Бестужева-Марлинского, [Михаила] Лермонтова. Культурная неоднородность России предрасполагала романтиков к тому или иному усилению Азии вместо того, чтобы идентифицировать себя исключительно и последовательно с западной цивилизацией, к которой, как они знали, их страна не принадлежала целиком. Так что это гораздо более сложное и неоднозначное предприятие. Я бы только добавил, что вся эта проблема сопоставления русского ориентализма с парадигмой Саида привлекает все большее внимание ученых. Совсем недавно крупным вкладом стала книга историка Дэвида Шиммельпеннинка ван дер Ойе под названием «Русский ориентализм: Азия в сознании русских от Петра Великого до эмиграции». Это прекрасная книга.

Это прекрасная книга.

Азаттык: Как вы отметили, концепция Европы сыграла очень важную роль в формировании российской идентичности. Некоторые мыслители утверждают, что «Европа» есть главное «другое», по отношению к которому определялась идея России, — когда русские говорили о Европе, они говорили и о себе. Это было особенно уместно в связи с напряженностью между славянофилами — романтиками-националистами, выступавшими против европейского пути развития, — и либеральными взглядами, ориентированными на Европу. Эти противоречия выкристаллизовались в конце 1840-х годов и в какой-то степени сохраняются по сей день. Однако это «другое» было улицей с двусторонним движением; Восточная Европа, а вместе с ней и Россия, последовательно ориентализировались западными мыслителями конца 18 века. Или полуориентализированная, как назвал ее историк Ларри Вольф в своей влиятельной книге «Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения». По его словам, это была одновременно «Европа, но не Европа», место, которое должно было стать посредником между Европой и Востоком. Итак, в какой степени это беспокойное отношение к понятию Европы фигурировало в русских текстах о покоренном Кавказе?

Итак, в какой степени это беспокойное отношение к понятию Европы фигурировало в русских текстах о покоренном Кавказе?

Лейтон: Я думаю, что это самое главное. И вы, безусловно, правы, что назвали Вольфа главным разъяснителем всего этого вопроса. Эта традиция ориентализации России действительно находит отклик в русском строительстве Кавказа. Подлинная суть дела была схвачена в знаменитом заявлении [Федора] Достоевского, сделанном в самом конце его жизни, по поводу завоевания Средней Азии. Он говорил: «В Европе мы были прихлебателями и рабами, а в Азии будем господами. В Европе мы были татарами, но и в Азии мы тоже европейцы. Наша цивилизаторская миссия в Азии подкупит наш дух и погонит нас туда .» Другими словами, построение Империи в Азии было своего рода европейским проектом, укрепившим представление русских о себе как о «европейцах». Это динамика, которая подтверждает то, что историки Питер Холквист и Александр Мартин назвали «диалектикой империи» — взаимопроникновение между тем, как русские относились к «Востоку» и представляли его, и их проблематичными отношениями с «Западом». Это абсолютно центральное место.

Это абсолютно центральное место.

Достоевский сказал в самом конце своей жизни по поводу завоевания Средней Азии: «В Европе мы были прихлебателями и рабами, а в Азии мы будем господами».

Азаттык: В своей книге вы берете четырех основных авторов, создавших «литературный Кавказ». Траектория начинается с поэмы Александра Пушкина «Кавказский пленник» 1822 года и заканчивается поэмой Льва Толстого «Хаджи Мурат», написанной между 1896 и 1904 годами и впервые опубликованной в России в 1919 году.12, с жесткой цензурой. Между этими двумя были Александр Бестужев-Марлинский и Михаил Лермонтов в 1830-х и 1940-х годах. Кто из этих авторов, по вашему мнению, сыграл важную роль в рационализации и/или оправдании российского имперского правления? И кто из них был наиболее критичен?

Лейтон: Думаю, на этот вопрос очень сложно ответить, а может, и невозможно. Потому что контекст меняет способ чтения авторов. Все трое великих романтиков весьма амбивалентны. Можно найти, с одной стороны, валоризацию северокавказского человека как борца за свободу, воплощение воинских добродетелей — все то, что русские любят ассоциировать с собой. Кроме того, вы найдете намеки — особенно у Лермонтова — на свирепость, скотство завоевания. В поэме Лермонтова «Измаильский залив» русское войско упоминается как «хишни зверь», хищное животное. Показано, как русские разрушают деревню, убивают младенцев и так далее.

Потому что контекст меняет способ чтения авторов. Все трое великих романтиков весьма амбивалентны. Можно найти, с одной стороны, валоризацию северокавказского человека как борца за свободу, воплощение воинских добродетелей — все то, что русские любят ассоциировать с собой. Кроме того, вы найдете намеки — особенно у Лермонтова — на свирепость, скотство завоевания. В поэме Лермонтова «Измаильский залив» русское войско упоминается как «хишни зверь», хищное животное. Показано, как русские разрушают деревню, убивают младенцев и так далее.

Таким образом, вы можете найти — и, я думаю, особенно в Лермонтове — великую двойственность трактовки и войны, и вы можете извлечь различные виды сценариев и значений. Например, в 1990-е годы, когда на Кавказе нарастали беспорядки, чеченцы снесли памятник Лермонтову в Грозном, ориентируясь на образ в одном из его стихотворений, а именно на образ «злоя чеченца» — этого злого чеченца, притаившегося вокруг банка. Так что в этом контексте — постсоветском контексте — Лермонтов был воспринят как очень империалистический писатель. И все же это довольно искаженное прочтение.

И все же это довольно искаженное прочтение.

Я бы даже сказал, что из трех великих романтиков именно Лермонтов больше всего усомнился в моральной правомерности военного завоевания. Конечно, только толстовский «Хаджи-Мурат» прямо клеймит Кавказскую войну как геноцидную агрессию. Но, на мой взгляд, мотивы романтической литературы, в том числе русские солдаты как убийцы младенцев, были жизненно важными предпосылками антиимпериалистической позиции, которую Толстой сформулировал в старости.

RFE/RL: Религиозные различия играют очень важную роль в ориенталистском дискурсе. Ислам, в частности, — из-за его исторического восприятия как угрозы для Западной Европы — был превращен «в самое воплощение аутсайдера, против которого была основана вся европейская цивилизация, начиная со средних веков», — еще раз цитируя Саида. . Как в российском контексте развивалась ориентализация Кавказа в связи с его эскалацией войны против кавказских мусульман? Какой был доминирующий способ представления мусульман и исламских культур Северного Кавказа?

Лейтон: Очень интересный вопрос. Было интригующее расхождение между тем, как русские представляли себе народы Северного Кавказа и грузин. Господствующим романтическим русским образом северокавказского горца был тип «благородного дикаря». Включая воинские достоинства — храбрость, свободолюбие, характеристики, которые русские склонны приписывать своим национальным мужественным качествам.

Было интригующее расхождение между тем, как русские представляли себе народы Северного Кавказа и грузин. Господствующим романтическим русским образом северокавказского горца был тип «благородного дикаря». Включая воинские достоинства — храбрость, свободолюбие, характеристики, которые русские склонны приписывать своим национальным мужественным качествам.

Азаттык: Параллели с этим «благородным дикарем», конечно же, можно найти в западной литературе, прежде всего с Байроном.

Лейтон: Абсолютно. И связаны с горцами. То, как Байрон обращается с Албанией в «Паломничестве Чайльд-Гарольда», действительно очень точно. Но, как первоначально было смоделировано в «Кавказском пленнике» Пушкина, горцы, или «горцы», не были четко обозначены как мусульманский народ. Ссылки на ислам, на самом деле, очень маргинальны. Вместо этого преобладает альпийская атмосфера. Среди этих великолепных гор есть маленькая черкесская деревня. И такие образы вскоре — в 1820-х годах — побудили россиян воспринимать Кавказские горы как свои собственные Альпы — «Кавказские Альпы». Кроме того, в поэме Пушкина фигурирует черкесский «народ» — люди, возвращающиеся вечером в свою деревню после целого дня работы на полях. Это маргинальная, но существенная деталь, я думаю, которая говорит о том, что у этих людей есть некая сельскохозяйственная база, они не просто бандиты. И особенно этому употреблению слова «народ» — этот образ придает пушкинским черкесам некоторое сходство с крестьянами.

Кроме того, в поэме Пушкина фигурирует черкесский «народ» — люди, возвращающиеся вечером в свою деревню после целого дня работы на полях. Это маргинальная, но существенная деталь, я думаю, которая говорит о том, что у этих людей есть некая сельскохозяйственная база, они не просто бандиты. И особенно этому употреблению слова «народ» — этот образ придает пушкинским черкесам некоторое сходство с крестьянами.

«Кавказ пал к подножию русского престола», — писал русский журналист в 1823 году. Казалось, война кончилась. Когда, на самом деле, это было просто затишье.

В этой связи также важно помнить, что, когда Пушкин писал «Кавказский пленник», он разделял широко распространенное в России убеждение, что генералу Ермолову уже удалось подчинить себе Северный Кавказ. «Кавказ пал к подножию русского престола», — писал русский журналист в 1823 году. Казалось, война кончилась. Когда, на самом деле, это было просто затишье. Джихад против русских разразился — в Чечне, в Дагестане — в конце 1820-х годов под руководством первого кавказского имама Гази Мухамада. И это движение сопротивления продолжалось бы, как известно, до царствования имама Шамиля, который сдался России лишь в 1859 г.. Теперь, в контексте джихада и эскалации российского военного наступления, мы обнаруживаем распространение литературных образов «горцев» как свирепых, звероподобных мусульман. Исламский элемент становится ярко выраженным. Точно так же и пейзаж был до известной степени ориентализирован в письме 1830-х гг. Горы, например, стали «горами Авулуса» вместо «Альп».

Джихад против русских разразился — в Чечне, в Дагестане — в конце 1820-х годов под руководством первого кавказского имама Гази Мухамада. И это движение сопротивления продолжалось бы, как известно, до царствования имама Шамиля, который сдался России лишь в 1859 г.. Теперь, в контексте джихада и эскалации российского военного наступления, мы обнаруживаем распространение литературных образов «горцев» как свирепых, звероподобных мусульман. Исламский элемент становится ярко выраженным. Точно так же и пейзаж был до известной степени ориентализирован в письме 1830-х гг. Горы, например, стали «горами Авулуса» вместо «Альп».

Эти процессы ориентализации — во многом в той форме, о которой говорит Саид, — происходили главным образом в произведениях писателей, ныне давно забытых. Авторы, которых моя книга называет «маленькими ориенталистами». Правда, много упоминаний об исламской культуре, Северном Кавказе и Азербайджане встречается в произведениях Бестужева-Марлинского, Лермонтова и поэта-солдата Александра Полежаева. Однако их рассказы более сложны и амбивалентны, чем произведения малоизвестных писателей, эфемерных, маленьких востоковедов. И большое осложняющее обстоятельство состоит в том, что Бестужев-Марлинский, Лермонтов, Полежаев представляют войны как нравственно тревожное, даже тошнотворное предприятие. И это тема, которая, я думаю, находит отклик в конце 19Восприятие русскими в X веке кавказского завоевания как вредной и бесполезной авантюры честолюбивых полководцев.

Однако их рассказы более сложны и амбивалентны, чем произведения малоизвестных писателей, эфемерных, маленьких востоковедов. И большое осложняющее обстоятельство состоит в том, что Бестужев-Марлинский, Лермонтов, Полежаев представляют войны как нравственно тревожное, даже тошнотворное предприятие. И это тема, которая, я думаю, находит отклик в конце 19Восприятие русскими в X веке кавказского завоевания как вредной и бесполезной авантюры честолюбивых полководцев.

Азаттык: Теперь я могу спросить вас конкретно о Грузии. Я думаю, вы пришли к удивительным выводам в своей книге. Вы описываете очень своеобразный способ изображения, совершенно отличный от того, как в текстах изображался Северный Кавказ. Самое главное, вы утверждаете, что Грузия последовательно ориентализировалась, а ее европейские черты систематически игнорировались. Не могли бы вы рассказать нам немного больше об этом? А также, если можно уточнить, насколько российские писатели искажали Грузию? В то время влияние турецкой и персидской культур было очень велико. В некотором смысле Грузия была легкой «мишенью» для ориентализации — многие историки до сих пор убеждены, что именно Россия сыграла ключевую роль в европеизации Грузии. Итак, насколько европейской была Грузия во время российской имперской экспансии? Много ли пришлось замазать русским авторам?

В некотором смысле Грузия была легкой «мишенью» для ориентализации — многие историки до сих пор убеждены, что именно Россия сыграла ключевую роль в европеизации Грузии. Итак, насколько европейской была Грузия во время российской имперской экспансии? Много ли пришлось замазать русским авторам?

Лейтон: Да. Сравнение действительно поразительное. Как вы выразились в своем вопросе, Грузия была в некотором смысле легкой мишенью для ориентализации из-за путей влияния со стороны Персии и Турции. Они оставили значительный след. Но главное, я думаю, в том, что русские занимались избирательным восприятием истории и культуры Грузии. Они замазали древние христианские устои и очень и очень заметно выхолостили Грузию. Все таким образом, чтобы узаконить захват страны русскими.

Восточные атрибуты, вошедшие в формирование северокавказских народов, сгруппировались вокруг вооруженного сопротивления империи — сопротивления со стороны этих грозных воинов. С другой стороны, русские представляли Грузию как буйный, чувственный, ленивый Восток, часто символизируемый женщиной — женщиной, жаждущей союза с Россией. А затем, в довершение империалистического мифа, грузинских мужчин стереотипировали как ленивых, импотентных, робких, часто пьяных, торопливых и вспыльчивых, но всегда безрезультатных.

А затем, в довершение империалистического мифа, грузинских мужчин стереотипировали как ленивых, импотентных, робких, часто пьяных, торопливых и вспыльчивых, но всегда безрезультатных.

RFE/RL: Как выразилось в известной фразе Лермонтова, например, о «робких грузинах», бежавших с поля боя?

Лейтон: Да, именно так. Один из его родственников в то время, кстати, сказал — Лермонтов был в армии, он знает, что грузины не боялись, зачем он это написал? Но все это часть мифа.

Азаттык: Так что же случилось? Почему у нас на Северном Кавказе есть такие мужественные фигуры — Аммалат-бек, Хаджи-Мурат, сам Шамиль — и нет сильного мужского героя в текстах о Грузии?

Лейтон: Ну, это вопрос, на который невозможно ответить. Замечательный историк Марк Раефф однажды сказал мне, что лучшая история создается, когда вы исследуете вопрос «как», а не «почему». [Спросить] «почему» часто может привести к большому количеству предположений. Что мы можем сделать наверняка, так это просто наблюдать за тем, как что-то происходит, а затем, возможно, сделать некоторые предположения о том, что могло стоять за этим. В случае с Россией российские мифы о Грузии явно направлены на то, чтобы узаконить имперское завоевание. И я думаю, что есть что-то в самой малости страны по сравнению с огромными размерами Российской империи, что привлекало своего рода мужественность.

Что мы можем сделать наверняка, так это просто наблюдать за тем, как что-то происходит, а затем, возможно, сделать некоторые предположения о том, что могло стоять за этим. В случае с Россией российские мифы о Грузии явно направлены на то, чтобы узаконить имперское завоевание. И я думаю, что есть что-то в самой малости страны по сравнению с огромными размерами Российской империи, что привлекало своего рода мужественность.

Что остается таким интригующим — хотелось бы знать почему, получить объяснение — так это связь между доминирующими темами русской репрезентации и сложными реалиями грузинской культуры и грузинского взаимодействия с русскими. Дело не только в том, что Грузия приняла христианство на шесть веков раньше, чем Россия. Есть еще тот факт, что после российской аннексии Грузии, которая начинается в 1801 году, многие грузины служили офицерами в царской армии, участвовали в наполеоновских войнах, в походах против чеченцев и т.д. Кроме того, существовала эта сеть профессиональных и личных отношений между русскими и грузинами. Тесть [Александра] Грибоедова, князь Александр Чавчавадзе, например, прославился своим гостеприимством и [] сбором образованных литераторов из России и Грузии, чтобы разделить их интересы. И, конечно же, литературные, культурные контакты между русскими и грузинами продолжали процветать и в советский период. И все же положительные черты христианской мужественности, проявления близости между русскими и грузинскими мужчинами, как правило, вытеснялись в русской письменности в пользу этой культурной мифологии, которая обеспечивала имперское господство России в Грузии.

Тесть [Александра] Грибоедова, князь Александр Чавчавадзе, например, прославился своим гостеприимством и [] сбором образованных литераторов из России и Грузии, чтобы разделить их интересы. И, конечно же, литературные, культурные контакты между русскими и грузинами продолжали процветать и в советский период. И все же положительные черты христианской мужественности, проявления близости между русскими и грузинскими мужчинами, как правило, вытеснялись в русской письменности в пользу этой культурной мифологии, которая обеспечивала имперское господство России в Грузии.

RFE/RE: Какие именно тексты вы здесь имеете в виду?

В сочинениях русских подавлялось не только христианство, но и жестокость русского порабощения Грузии и сопротивления Грузии русскому правлению.

Лейтон: «Демон» Лермонтова — хороший пример, где мы имеем этот образ робких грузинских мужчин. Другая часть этого процесса, которая, я думаю, может быть даже более яркой, заключается в том, что писания русских не только подавляли христианство, но также подавляли жестокость русского порабощения Грузии и сопротивления Грузии русскому правлению. Наиболее печально известно, что в 1803 году свергнутая грузинская царица Мариам зарезала царского генерала, пришедшего к ней с приказом о ее депортации. Это эффектный поступок, который российские документы того времени описывают как зверский, невероятно свирепый для женщины. И это убийство, я думаю, оставляет свой след в образах опасных грузинок русской литературы. У Лермонтова в его поэме есть образ развратной царицы Тамары; пушкинская Зарема, в «Бахчисарайском фонтане» — убийца; фигура Медеи есть в фрагменте Грибоедова, названном «Грузинская ночь». Короче говоря, эти агрессивные женщины также помогают строить империю, предполагая, что сильные мужчины необходимы, чтобы держать их под контролем. А грузинские мужчины, как мы помним, слабаки.

Другая часть этого процесса, которая, я думаю, может быть даже более яркой, заключается в том, что писания русских не только подавляли христианство, но также подавляли жестокость русского порабощения Грузии и сопротивления Грузии русскому правлению. Наиболее печально известно, что в 1803 году свергнутая грузинская царица Мариам зарезала царского генерала, пришедшего к ней с приказом о ее депортации. Это эффектный поступок, который российские документы того времени описывают как зверский, невероятно свирепый для женщины. И это убийство, я думаю, оставляет свой след в образах опасных грузинок русской литературы. У Лермонтова в его поэме есть образ развратной царицы Тамары; пушкинская Зарема, в «Бахчисарайском фонтане» — убийца; фигура Медеи есть в фрагменте Грибоедова, названном «Грузинская ночь». Короче говоря, эти агрессивные женщины также помогают строить империю, предполагая, что сильные мужчины необходимы, чтобы держать их под контролем. А грузинские мужчины, как мы помним, слабаки.

Азаттык: Здесь кажущееся противоречие — с политической точки зрения аннексия Грузии Россией была в значительной степени оправдана как защита христианства и европейских культурных ценностей от ислама. И до сих пор христианское наследие Грузии игнорируется в русских литературных текстах.

Лейтон: Да, я думаю, это очень хорошая мысль. Но мифотворчество, как правило, хорошо разрешает противоречия, которые кажутся неразрешимыми. Я думаю, что символизм женственности, вероятно, в значительной степени объясняет это. С одной стороны, у вас представление о России как о защитнике и упор на единоверие. Но есть также, по крайней мере, подсознательное русское осознание того, что, хотя у вас есть узы христианства, каждый класс или общество в Грузии в то или иное время восставали против русского правления. Так что покорять действительно не хотелось. И это воплощается в этих жестоких женщинах. Таким образом, у вас есть ощущение, что есть потребность в защите, но также и опасность — в сущности, женщина, которая может превратиться в своего рода адскую гончую.