Николай II. Начало правления. Политическое развитие страны в 1894–1904 годах

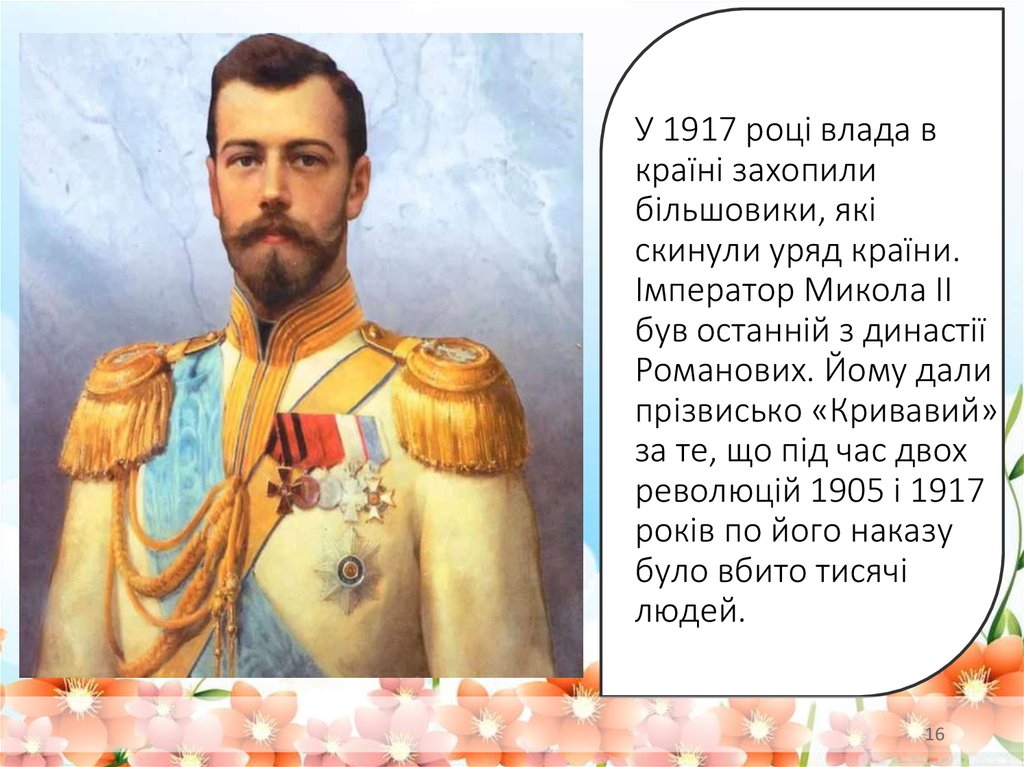

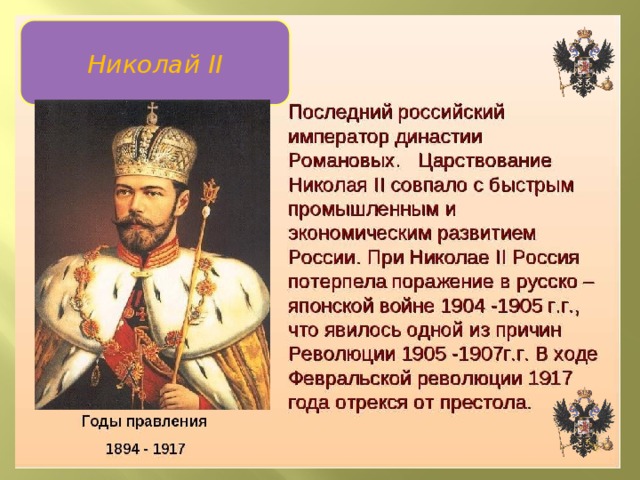

История императорской семьи тесно связана с Крымом. Ещё Александр II сделал дворец в Ливадии своей летней резиденцией. Здесь же XX октября 1894 года от тяжёлой болезни скончался Александр III.

Через полтора часа после его смерти в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви присягнул на верность российскому престолу последний император Николай II. А на следующий день будущая императрица Александра Фёдоровна в этой же церкви приняла православие.

Подробнее о начальном периоде правления Николая II вы узнаете далее.

Вопросы

занятия: Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление

общественного движения. Меры правительства по отношению к рабочим движениям.

Создание революционных партий для борьбы с самодержавием. Либеральные

организации и проект Святополк-Мирского.

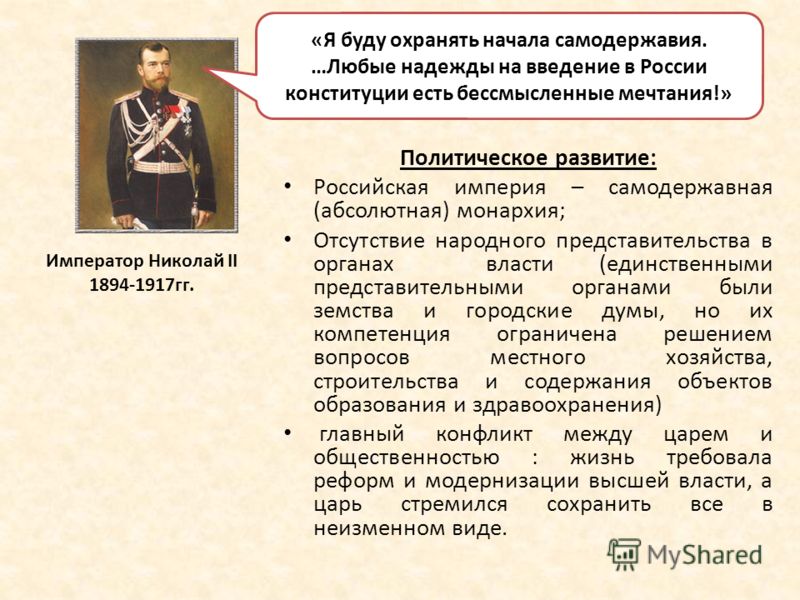

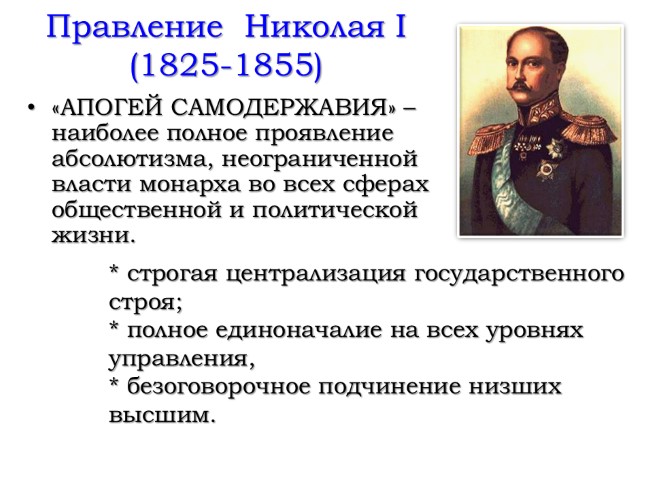

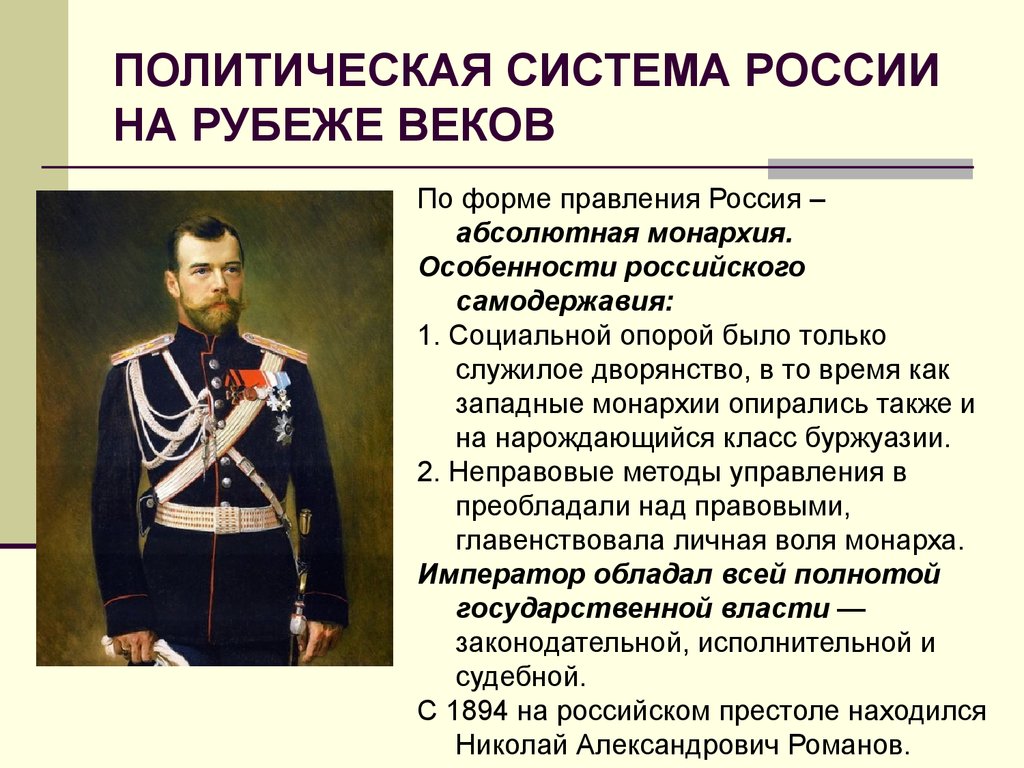

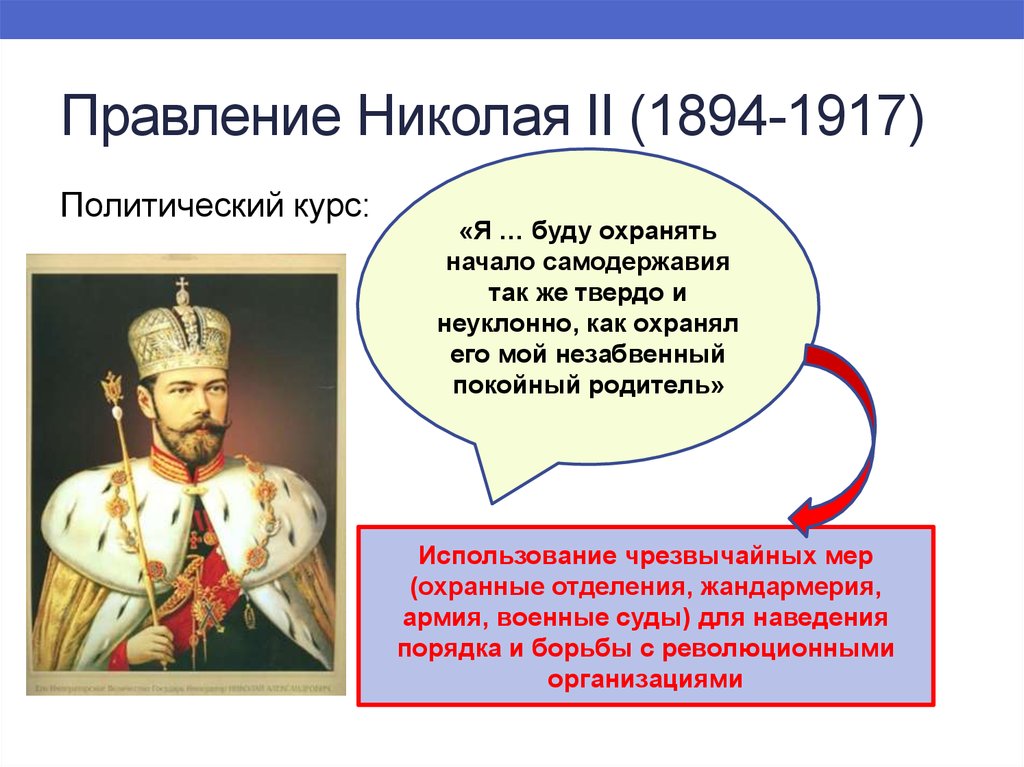

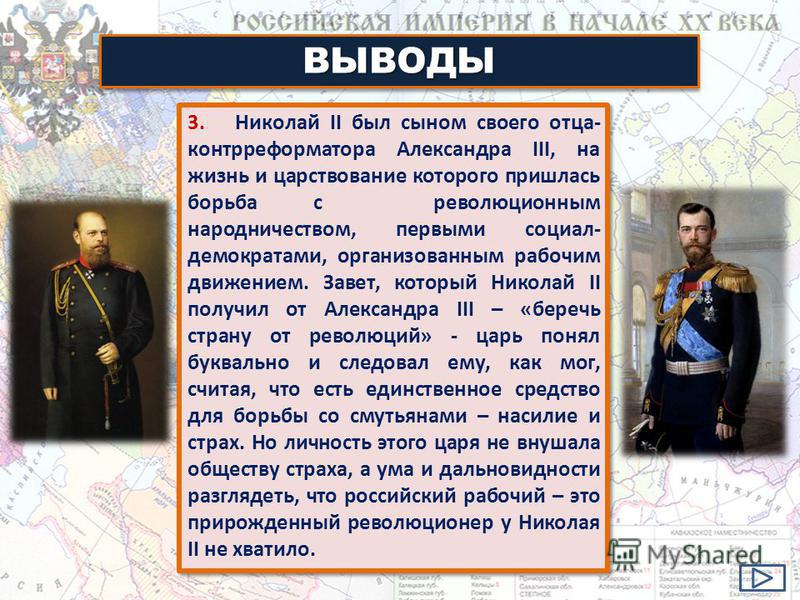

Николай II был убеждён, что Россия и монархия неразделимы, и считал себя обязанным сохранять историческое наследие своих предков. Уже в своей первой публичной речи в качестве Императора Всероссийского Николай Александрович заявил, что «будет охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель».

Позиция нового императора вызвала разочарование земской общественности, которая надеялась, что новый император продолжит реформы своего деда Александра II и всё-таки введёт в России конституционные порядки.

В окружении Николая II существовало два противоборствующих политических лагеря: консерваторов-монархистов и либералов.

Либеральный лагерь возглавил министр внутренних дел Сергей

Юльевич Витте, консервативный – будущий министр внутренних дел Вячеслав Константинович

Плеве. Их мнения кардинально отличались по всем основным политическим и

социально-экономическим вопросам.

Так, Витте видел спасение империи в продолжении модернизации экономики, чтобы вслед за западными странами перейти к капитализму. Он считал, что в процессе нарастания промышленного производства буржуазия будет вытеснять дворянство.

Плеве утверждал, что у России «своя отдельная история и специальный строй», то есть особый русский путь развития. Он выступал за сохранение сословного деления общества, дарование дворянам дополнительных привилегий.

Крестьянский вопрос Сергей Юльевич предлагал решать с помощью выхода из крестьянской общины и переселения землепашцев на слабозаселённые окраины России.

Вячеслав Константинович же, наоборот, ратовал за сохранение общины и традиционного образа жизни крестьян.

Однако

несмотря на все различия во взглядах у обоих министров была единая цель и

методы её достижения. Они хотели добиться процветания Российской империи путём

реформ и преобразований, считая революционный путь неприемлемым.

При этом прогрессивно настроенные представители общества из разных сословий и социальных понимали всю опасность сохранения самодержавия и выступали за необходимость введения в России конституционных порядков по образцу Западной Европы. Так, в конце XIX – начале XX века по России прошли волны студенческих, крестьянских, рабочих и национальных выступлений.

В 1899 году студенты начали требовать восстановления университетской автономии. Когда начались наказания зачинщиков выступлений, студенческие волнения усилились и вовсе приобрели антиправительственный характер. Так, в феврале 1901 года Пётр Карпович, исключённый из университета за участие в беспорядках, смертельно ранил министра народного просвещения Боголепова.

Весной

1902

года из-за острой нехватки земли волна крестьянских волнений прошлась по южным

губерниям России. В них участвовали крестьяне разного имущественного положения,

включая зажиточных. Для подавления крестьянских бунтов правительству пришлось

привлекать армию.

Для подавления крестьянских бунтов правительству пришлось

привлекать армию.

Требования рабочего движения сводились в основном к улучшению условий труда: 8-часового рабочего дня и увеличения заработной платы. Массовые рабочие выступления прошли в Закавказье и Украине.

На национальных окраинах набирали силу освободительные движения. Они были вызваны введением в регионах общегосударственных законов, а также переводом делопроизводства на русский язык. Так, в ответ на политику по свёртыванию автономии Финляндии был убит генерал-губернатор края Николай Иванович

Еврейское

население по-прежнему проживало за чертой оседлости

и не имело права поступать на государственную службу. Для борьбы за свои права представители

еврейской интеллигенции активно вступали в антиправительственные организации и

сами организовывали их.

Помимо этого, произошёл подъём антиеврейских настроений, начались еврейские погромы. Например, в апреле 1903 года в Кишинёве было убито около 50 человек и искалечено около 600 человек разных национальностей. Это был первый крупный еврейский погром в Российской империи.

Среди многочисленных волн выступлений главную опасность власть видела именно в рабочем движении. С целью отвлечения рабочих от политической борьбы и лишения революционного движения главной движущей силы начальник Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов предложил создать систему легальных рабочих организаций.

Во

время допросов Зубатов объяснял пролетариям, что монархическая власть не

является их врагом. Он смог убедить рабочих, что государство готово

поддерживать их в экономической борьбе против буржуазии. Убеждённые Зубатовым рабочие провели агитацию среди

остальных. В результате были созданы рабочие сообщества. Их действия

полностью контролировались полицией. В связи с этим деятельность Зубатова часто

называют политикой полицейского социализма.

Их действия

полностью контролировались полицией. В связи с этим деятельность Зубатова часто

называют политикой полицейского социализма.

Однако отсутствие каких-либо действий со стороны правительства по улучшению положения рабочих привело к тому, что члены зубатовских организаций принимали активное участие в стачках. Поэтому в 1903 году политика полицейского социализма была свёрнута, а Зубатов отправлен в отставку.

Плеве, который в 1902 году был назначен министром внутренних дел, считал, что революционные сообщества необходимо разрушать изнутри. Для этого была создана разветвлённая сеть «внутренней агентуры». Агенты внедрялись в различные партии и организации и осуществляли контроль над их деятельностью.

Также

по инициативе Плеве было увеличено количество так называемых охранок (отделений

по охране порядка и общественной безопасности). Более того, Вячеслав Константинович был сторонником полицейского

террора и карательных экспедиций в районы крестьянских волнений, поощрял

еврейские погромы. Такая политика вызвала ответную реакцию у общества – 5

июля 1904 года Плеве был убит эсером Егором Созоновым.

Такая политика вызвала ответную реакцию у общества – 5

июля 1904 года Плеве был убит эсером Егором Созоновым.

На рубеже XIX–XX веков в общественном движении на первый план вышла борьба профессиональных революционеров против самодержавия. Они начали создавать политические партии. Своими задачами партии ставили ликвидацию монархии революционным путём и построение в России социалистического общества.

Так, в марте 1898 года в Минске на тайном собрании девяти представителей от социал-демократических организаций было объявлено о создании Российской социал-демократической рабочей партии. Само собрание, по сути, стало I съездом новой партии. Однако I съезд РСДРП не выработал ни программы, ни устава, а практически все его участники вскоре были арестованы.

Программа и устав партии были приняты на II съезде РСДРП,

который прошёл в июле – августе 1903 года в Брюсселе и Лондоне.

Программа-минимум ставила задачи, которые необходимо было решить в ходе буржуазно-демократической революции. К ним относились свержение самодержавия и установление демократической республики с гражданскими свободами. В ходе революции социалистической необходимо было решить задачи, поставленные в программе-максимум. А именно: установление диктатуры пролетариата как необходимого условия перехода к социалистическому обществу.

Формально между радикальным и умеренным течениями партии уже на II съезде произошёл раскол из-за возникших разногласий при составлении устава.

Первое течение возглавлял Владимир Ильич Ульянов (партийный псевдоним – Ленин), второе – Юлий Осипович Цедербаум (партийный псевдоним – Лев Мартов).

Так,

Ленин полагал, что необходимо создать жёстко централизованную

законспирированную партию со строгой дисциплиной во главе с профессиональными

революционерами.

Мартов же был сторонником более демократичной модели партии, доступ в которую должен быть открыт всем слоям населения. Его сторонники главной силой будущей революции считали либеральную буржуазию. Её союзником должен был выступить пролетариат. Они отрицали революционные возможности крестьянства.

Во время выборов центральных органов партии сторонники Мартова оказались в меньшинстве, а сторонники Ленина – в большинстве. Поэтому Ленин назвал своих сторонников «большевиками», а Мартов назвал своих сторонников «меньшевиками».

В отличие от социал-демократов,

В

1902 году состоялась встреча лидеров различных групп эсеров. На ней была

образована Партия социалистов-революционеров.

Центральный комитет ПСР возглавил Виктор Михайлович Чернов. Программа ПСР была утверждена в начале января 1906 года на II съезде партии. Она предусматривала свержение самодержавия, установление режима «народовластия», создание в России федеративного государства, ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам.

Главной движущей силой революции эсеры видели крестьян. В свержении самодержавия, по их мнению, также были заинтересованы пролетариат и интеллигенция.

Как и народовольцы, эсеры считали, что индивидуальный террор способен пробудить в массах революционные настроения и устрашить власть. Поэтому в 1902–1911 годах существовала Боевая организация эсеров. Она стала наиболее результативным террористическим формированием начала XX века.

Внутренняя

политика Николая II

вызывала

вопросы и у либерально настроенной части российского общества. Главным органом

либерального движения в России стал нелегальный журнал «Освобождение». Он выходил за рубежом в 1902–1905 годах. С журналом активно сотрудничал русский

политический деятель, историк и публицист Павел Николаевич Милюков.

Он выходил за рубежом в 1902–1905 годах. С журналом активно сотрудничал русский

политический деятель, историк и публицист Павел Николаевич Милюков.

Деятельность этого журнала способствовала образованию либеральных партий. Среди них – партия «Союз освобождения», которая была образована в январе 1904 года. Её возглавили Иван Ильич Петрункевич и Николай Фёдорович Анненский. Программа партии состояла из следующих требований: введение в империи конституции, проведение всеобщих выборов, защита интересов трудящихся.

В октябре 1904 года «Союзом освобождения» была развёрнута так называемая «банкетная» кампания. Члены партии в своих речах и тостах призывали к введению в России парламентской формы правления.

В

условиях активизировавшегося общественного движения Николай II назначил министром внутренних дел

князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского. За время пребывания на посту

новый министр ослабил охранительную политику правительства и подготовил проект

либеральных реформ. По инициативе Святополк-Мирского 12 декабря 1904 года

Николай II

издал

указ, который обещал расширение прав земств и устранение цензуры, даровал права

«инородцам и иноверцам». Этим император показал, что готов пойти на реформы, но

при этом самодержавие должно было оставаться в неизменном виде.

По инициативе Святополк-Мирского 12 декабря 1904 года

Николай II

издал

указ, который обещал расширение прав земств и устранение цензуры, даровал права

«инородцам и иноверцам». Этим император показал, что готов пойти на реформы, но

при этом самодержавие должно было оставаться в неизменном виде.

Таким образом, в начале правления Николая II в правительстве было образовано два лагеря – либеральный и консервативный. Из-за недовольства политикой властей произошёл подъём общественного движения. По отношению к рабочим движениям правительство проводило как попечительскую, так и к реакционную политику. Создавались партии социал-демократического, социал-революционного и либерального толка. Николай II был согласен на проведение реформ, но при сохранении самодержавия.

Trojden | Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг.: Арсентьев Н. М. — 9 класс

Каковы причины усиления деятельности оппозиционных сил в России в конце XIX — начале XX в. ?

?

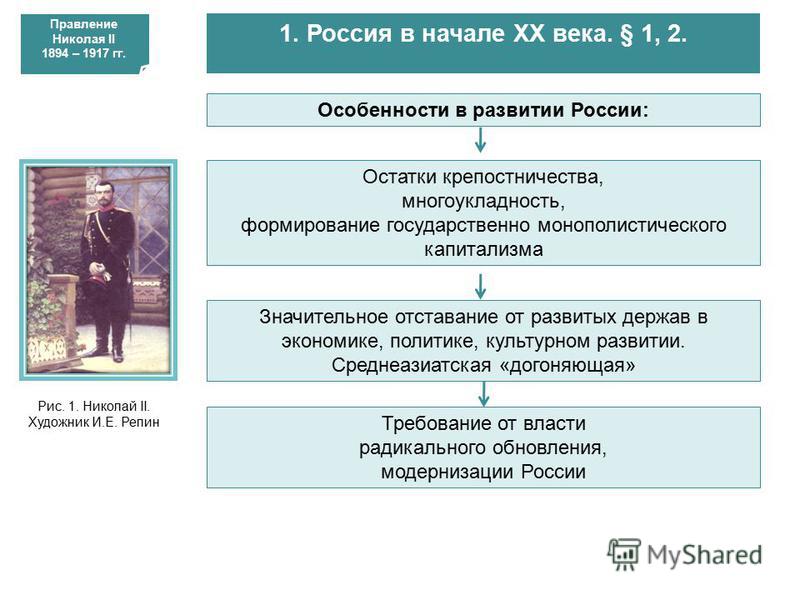

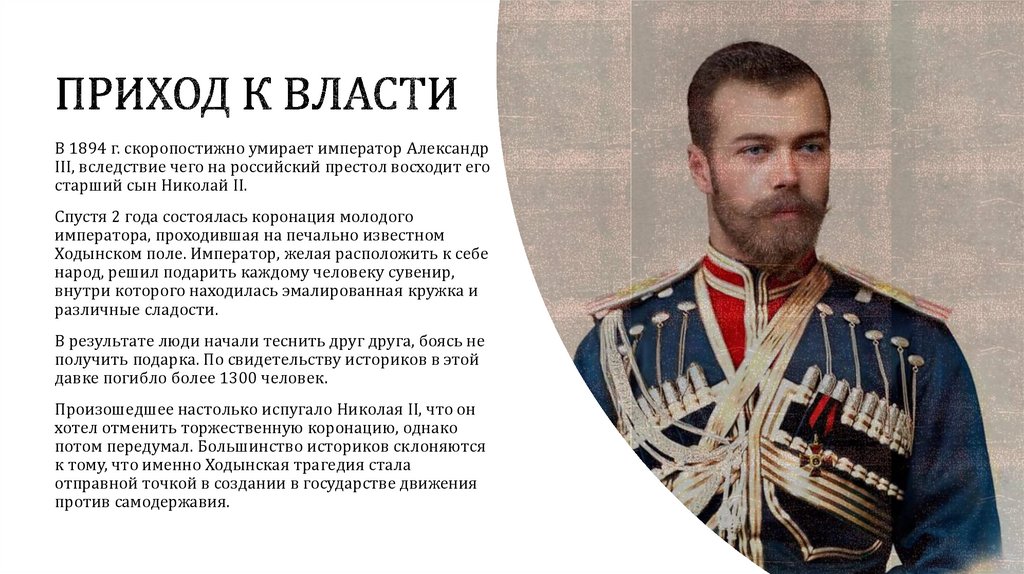

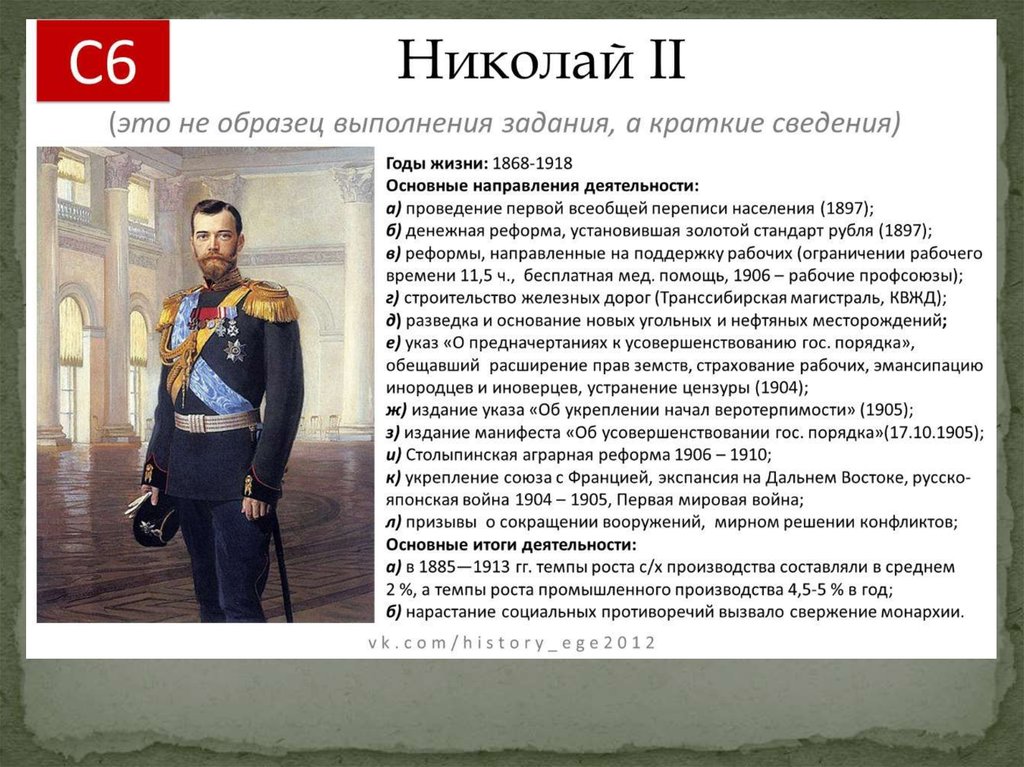

1. Николай II: новый император 20 октября 1894 г. умер император Александр III. На престол вступил его 26-летний сын Николай II (1868—1918).

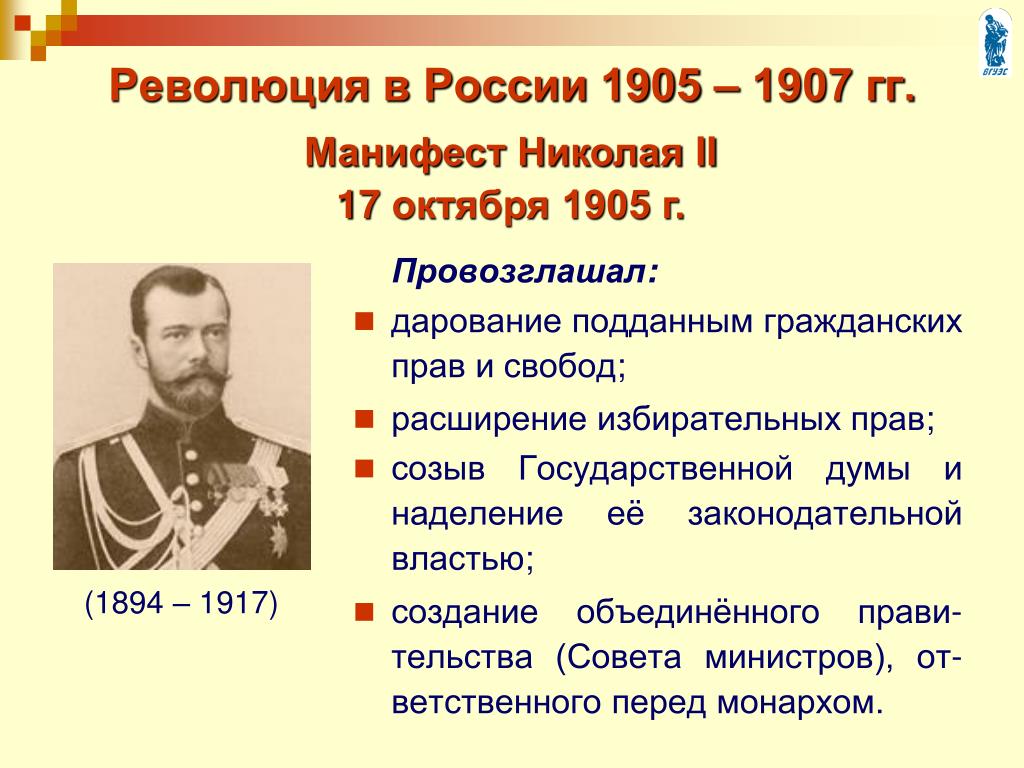

Вступление Николая на престол вызвало волну ожиданий в обществе. Многие надеялись, что новый император доведёт до конца реформы, начатые его дедом, Александром II, и возьмётся за переустройство политической системы Российской империи.

В его адрес сразу же стали поступать петиции (коллективные прошения) от земств. В них высказывалась осторожная надежда на «возможность и право общественных учреждений выражать своё мнение по вопросам, их касающимся; дабы до высоты Престола могло достигать выражение потребности и мысли не только представителей администрации, но и народа русского». Но уже в первой публичной речи 17 января 1895 г. Николай заявил, что будет охранять основы самодержавия твёрдо и неуклонно, как его «незабвенный покойный родитель».

Николай II

Каких взглядов придерживались земские деятели, конституционалисты?

2. Борьба в верхних эшелонах власти

Борьба в верхних эшелонах власти

В ближайшем окружении императора существовали различные точки зрения на перспективы развития России. Министр финансов С. Ю. Витте первоочередными считал экономические реформы, среди них реформы в области промышленности и финансов. Индустриализацию страны он называл задачей не только экономической, но и политической. Создание современной промышленности позволило бы, по его мнению, достичь двух целей: во-первых, накопить средства для проведения назревших социальных реформ, заняться укреплением сельского хозяйства; во-вторых, постепенно вытеснить с российской политической сцены дворянство, заменив его представителями крупного капитала, провести преобразования политического строя.

Против планов С. Ю. Витте выступал директор департамента полиции и заместитель министра внутренних дел В. К. Плеве, имевший репутацию твёрдого «защитника русских устоев». Витте полагал, что Россия, следуя «мировому непреложному закону», вслед за другими странами перейдёт к капитализму. Плеве, напротив, утверждал, что у России «своя отдельная история и специальный строй». Некоторые реформы необходимы, но нельзя допустить, чтобы они совершались слишком стремительно под давлением «незрелой молодёжи, студентов… и заведомых революционеров». Министр полагал, что инициатива должна принадлежать правительству.

Плеве, напротив, утверждал, что у России «своя отдельная история и специальный строй». Некоторые реформы необходимы, но нельзя допустить, чтобы они совершались слишком стремительно под давлением «незрелой молодёжи, студентов… и заведомых революционеров». Министр полагал, что инициатива должна принадлежать правительству.

3. Оживление общественного движения

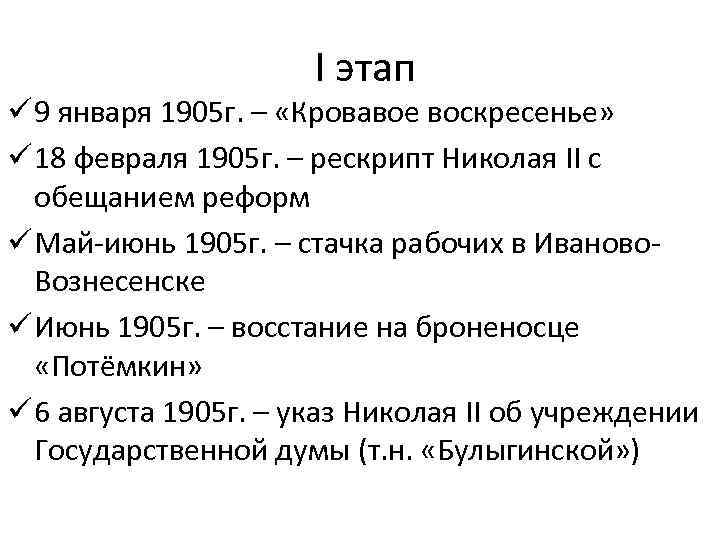

Позиция нового императора вызвала разочарование в обществе. Первыми подали голос студенты, потребовавшие восстановить университетскую автономию. В 1899 г. начались массовые студенческие беспорядки. Они усилились после того, как царь велел исключить зачинщиков беспорядков из университетов и отдать их в солдаты. В феврале 1901 г. один из таких исключённых студентов П. В. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Это был первый после сравнительно долгого перерыва террористический акт, осуществлённый противниками власти.

Весной 1902 г. вспыхнули крестьянские волнения в южных губерниях России, где крестьяне особенно страдали от малоземелья. Толпы, достигавшие нескольких тысяч человек, врывались в помещичьи имения, захватывая хлеб, скот, инвентарь. В некоторых районах крестьяне приступили к дележу помещичьих земель. В погромах принимали участие все слои крестьянства, в том числе и зажиточные. К подавлению крестьянских выступлений была привлечена армия, устраивались публичные порки зачинщиков.

Толпы, достигавшие нескольких тысяч человек, врывались в помещичьи имения, захватывая хлеб, скот, инвентарь. В некоторых районах крестьяне приступили к дележу помещичьих земель. В погромах принимали участие все слои крестьянства, в том числе и зажиточные. К подавлению крестьянских выступлений была привлечена армия, устраивались публичные порки зачинщиков.

В начале 1900-х гг. рабочие выдвигали главным образом экономические требования об улучшении условий труда. В 1903 г. на юге России произошли массовые рабочие выступления. В Закавказье и на Украине (в Баку, Тбилиси, Одессе, Киеве, Екатеринославе, Харькове, на Закавказской железной дороге и др.) рабочие вышли на забастовки. Они требовали введения 8-часового рабочего дня, увеличения зарплаты, проводили митинги.

Оживились национальные движения. Задачи модернизации страны требовали наличия единообразия в административном, правовом и социальном устройстве государства, введения общего языка и образовательных стандартов. Но зачастую это объективно важное требование претворялось в жизнь с использованием довольно жёстких методов давления.

В 1899 г. в Великом княжестве Финляндском были ограничены права сейма. В 1901 г. правительство расформировало национальные воинские части, обязало вести все дела в государственных учреждениях на русском языке. Сейм отказался одобрить эти законы, финские чиновники объявили бойкот их выполнению. В 1903 г. генерал-губернатор Финляндии получил чрезвычайные полномочия.

Неспокойно было и на Кавказе. В 1903 г. произошли волнения среди армянского населения. Их спровоцировал указ о передаче имущества армяно-григорианской церкви в ведение властей, который был воспринят как посягательство на национальные ценности и религиозные традиции. (В 1905 г. этот указ отменён.)

В отношении еврейского населения продолжали действовать правила черты оседлости. Еврейская молодёжь не имела права доступа к государственной службе, поэтому еврейская интеллигенция особенно активно поддерживала антиправительственные движения, вступала в революционные организации, часто и руководила ими.

В ответ на активизацию этих сил в стране усилились антиеврейские настроения. Первый крупный еврейский погром произошёл в апреле 1903 г. в Кишинёве (было убито около 50 человек, около 600 человек разных национальностей получили ранения, разгромлены многие жилые дома и магазины). Власть ответила судебными процессами и указом об открытии для поселения евреев ещё около 150 городов и местечек.

Первый крупный еврейский погром произошёл в апреле 1903 г. в Кишинёве (было убито около 50 человек, около 600 человек разных национальностей получили ранения, разгромлены многие жилые дома и магазины). Власть ответила судебными процессами и указом об открытии для поселения евреев ещё около 150 городов и местечек.

4. «Зубатовский социализм» 1902 —1903 гг.

Главную опасность многие представители власти видели в нараставшем рабочем движении. Начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов попытался поставить под контроль рабочее движение и вырвать его из-под влияния революционных организаций. Он стремился внушить рабочим мысль, что интересы правительства не совпадают с интересами буржуазии и что улучшить своё материальное положение рабочие могут только при помощи государства.

При поддержке генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1901—1902 гг. в ряде городов Зубатов организовал легальные рабочие организации. Все их действия находились под надзором полиции. Поэтому деятельность Зубатова часто называют политикой полицейского социализма.

Поэтому деятельность Зубатова часто называют политикой полицейского социализма.

19 февраля 1902 г., в годовщину дня отмены крепостного права, члены этих организаций провели грандиозную манифестацию перед памятником Александру II в Кремле. Однако правительство облегчить положение рабочих не спешило. Поэтому члены зубатовских организаций приняли активное участие в прокатившихся в 1902—1903 гг. по стране рабочих стачках. Это вызвало недовольство крупнейших фабрикантов, и Зубатова в 1903 г. отправили в отставку, политика полицейского социализма была свёрнута.

В. К. Плеве, который был с 1902 г. министром внутренних дел, также с недоверием относился к инициативе Зубатова. Он сделал ставку на разрушение революционных организаций изнутри. Для этого Плеве считал необходимым внедрение полицейских агентов в ряды революционеров. Он расширил сеть отделений по охране порядка и общественной безопасности (их называли охранками). Однако 5 июля 1904 г. Плеве был убит бомбой, брошенной в его карету Е. С. Созоновым, членом революционной организации эсеров.

С. Созоновым, членом революционной организации эсеров.

5. Создание РСДРП

В марте 1898 г. в Минске на свой I съезд тайно собрались 9 представителей от социал-демократических организаций (в частности, от «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»). Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Однако вскоре после завершения съезда все его участники, кроме одного, были арестованы.

II съезд РСДРП прошёл в июле — августе 1903 г. в Брюсселе и Лондоне. Были приняты устав и программа партии.

Первая часть программы (программа-минимум) предусматривала решение задач буржуазно-демократической революции: свержение самодержавия и установление демократической республики; всеобщее избирательное право и демократические свободы; широкое местное самоуправление; право наций на самоопределение и их равноправие; возвращение крестьянам отрезков, отмену выкупных и оброчных платежей, возвращение ранее выплаченных выкупных сумм; восьмичасовой рабочий день, отмену штрафов и сверхурочных работ.

Вторая часть (программа-максимум) ориентировала на победу пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата, переход к социализму.

При обсуждении на II съезде программы и особенно устава наметились серьёзные разногласия между радикальным и реформаторским течениями в РСДРП. Первое возглавлял В. И. Ленин, второе — Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум).

На выборах в руководящие органы партии сторонники В. И. Ленина получили большинство, и за ними закрепилось название большевики. Они выступали за создание «партии нового типа» — замкнутой, законспирированной организации со строгой дисциплиной, жёстким подчинением меньшинства большинству. Российскую буржуазию большевики считали контрреволюционной силой, возможность успешных реформ отвергали и выступали за революционное свержение самодержавия в ходе вооружённого восстания. Главную силу революции большевики видели в рабочем классе, крестьянство относили к его союзникам.

Л. Мартов и его сторонники получили наименование меньшевики. Они полагали, что доступ в партию должен быть открыт всем слоям населения и в ней могут уживаться различные точки зрения и взгляды. Либеральную буржуазию они считали главной силой будущей революции, а пролетариат — её союзником. В крестьянстве меньшевики видели реакционную силу.

Они полагали, что доступ в партию должен быть открыт всем слоям населения и в ней могут уживаться различные точки зрения и взгляды. Либеральную буржуазию они считали главной силой будущей революции, а пролетариат — её союзником. В крестьянстве меньшевики видели реакционную силу.

РСДРП была по своему составу партией пролетарско-интеллигентской, многонациональной. В 1907 г. в ней насчитывалось не менее 150 тыс. членов.

В. И. Ленин и другие члены «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»

6. Создание ПСР

В 1890-е гг. сложился ряд групп социалистов-революционеров (эсеров), которые считали себя продолжателями революционного народничества, сторонниками «Народной воли».

В 1902 г. на встрече лидеров таких групп была образована Партия социалистов-революционеров (ПСР). Центральный комитет ПСР возглавил В. М. Чернов, во главе партии стояли М. А. Натансон, Е. К. Брешко-Брешковская, Н. С. Русанов, Н. Д. Авксентьев и др. Среди членов партии были учителя, инженеры, агрономы, ветеринары, врачи. К 1907 г. численность ПСР приближалась к 50—60 тыс. членов.

К 1907 г. численность ПСР приближалась к 50—60 тыс. членов.

Программу партии утвердили на I съезде ПСР в конце декабря 1905 — начале января 1906 г. Главную задачу эсеры видели в подготовке народа к революции. Они считали, что в ликвидации самодержавия заинтересованы все слои населения, живущие собственным трудом: крестьянство, пролетариат и интеллигенция. Эсеры объединяли эти слои одним понятием «рабочий класс». Русскую буржуазию эсеры считали реакционной силой. Они выступали за свержение самодержавия и установление режима, который определяли термином «народовластие». Правом на его провозглашение, по их мнению, обладало только всенародно избранное Учредительное собрание. Эсеровская программа, единственная на тот момент в России, предусматривала создание федеративного государства.

Центральное место в программе ПСР занимал аграрный вопрос. Эсеры выступали за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам.

Следуя идеям «Народной воли», эсеры считали необходимым использование тактики индивидуального террора. По их мнению, террор способен поднять массы к революции и устрашить власть. В конце 1901 г. была создана Боевая организация эсеров (просуществовала до 1911 г.). Её возглавил Е. Ф. Азеф, являвшийся тайным агентом полиции, затем Б. В. Савинков.

По их мнению, террор способен поднять массы к революции и устрашить власть. В конце 1901 г. была создана Боевая организация эсеров (просуществовала до 1911 г.). Её возглавил Е. Ф. Азеф, являвшийся тайным агентом полиции, затем Б. В. Савинков.

В. М. Чернов

7. Либеральные организации

Внутренняя политика Николая II не отвечала и настроениям либеральной части русского общества.

В 1902 г. за границей начал выходить журнал «Освобождение», в первом номере которого было помещено заявление «От русских конституционалистов», написанное историком П. Н. Милюковым. В нём содержались требования политических свобод и бессословного народного представительства «в постоянно действующем и ежегодно созываемом верховном учреждении с правом высшего контроля, законодательства и утверждения бюджета». Речь, таким образом, шла о созыве представительного законодательного органа парламентского типа.

Журнал «Освобождение» стал печатным органом партии «Союз освобождения». Эта нелегальная организация просуществовала два года. Она была создана в январе 1904 г. в Петербурге и прекратила деятельность в октябре

Эта нелегальная организация просуществовала два года. Она была создана в январе 1904 г. в Петербурге и прекратила деятельность в октябре

1905 г. после образования партии кадетов. В программу «Союза освобождения» входили требования образования конституционной монархии, проведения всеобщих выборов, защиты «интересов трудящихся масс». Членами партии были либеральные земские деятели. Возглавляли её земский деятель И. И. Петрункевич, экономист, общественный деятель Н. Ф. Анненский.

В октябре 1904 г. «Союз освобождения» развернул кампанию в честь празднования 40-летия судебной реформы. Кампания получила выразительное название «банкетная» — в речах и тостах звучали призывы завершить реформы Александра II и ввести парламентское правление.

8. Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского

В условиях нараставшего недовольства внутренней и внешней политикой правительства царь назначил министром внутренних дел либерально настроенного князя П. Д. Святополк-Мирского. Он пробыл на этом посту недолго, всего полгода (август 1904 — 9 января 1905 г. ).

).

Однако за этот небольшой период министр несколько ослабил охранительную политику правительства (объявил частичную амнистию, смягчение цензуры, разрешил земские съезды), а также подготовил проект реформ.

Святополк-Мирский предполагал включить в Государственный совет выборных представителей от земств и городских дум. Он говорил также о необходимости расширить круг избирателей в земства, распространить земства на всей территории империи и др.

По инициативе Святополк-Мирского 12 декабря 1904 г. был издан указ императора «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», обещавший расширение прав земств, устранение цензуры, дарование прав «инородцам и иноверцам». Одновременно император заявил: «Я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа».

Таким образом, власть была готова пойти на реформы, но при этом полагала, что все изменения должны быть осуществлены при сохранении самодержавной власти в неизменном виде.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Внутренняя политика Николая II, являющаяся прямым продолжением политики предыдущего императора, не отвечала настроениям большей части общества, ожидавшего от царя реформ. Оппозиционные силы встали на путь организационного оформления политических партий.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Что такое «зубатовский социализм»? Каковы его основные идеи? 2. Какие задачи были призваны решить легальные рабочие организации? 3. Перечислите требования, включённые в программу РСДРП. Какими способами члены РСДРП предполагали достичь своих целей? 4. Когда была создана ПСР? Расскажите об особенностях программы и тактики эсеров. 5. Какими организациями было представлено либеральное движение в начале XX в.?

Изучаем документы

ИЗ ЗАПИСКИ С. В. ЗУБАТОВА

За массой нам надо ухаживать. Она нам крепко верит, но веру эту и стараются в ней поколебать как оппозиционные, так и революционные пропаганды… Девизом внутренней политики должно быть «поддержание равновесия среди классов», злобно друг на друга посматривающих.

Чем, по мнению С. В. Зубатова, опасна антиправительственная пропаганда? Что должно противопоставить ей правительство?

ИЗ ПРОГРАММЫ РСДРП 1903 г.

Развитие обмена установило такую тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что великое освободительное движение пролетариата должно было стать и давно уже стало международным. Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, российская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой стремятся социал-демократы всех других стран.

Эта конечная цель определяется характером современного буржуазного общества и ходом его развития.

Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса… социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит всё угнетённое человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другою. Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров.

е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров.

1. Частью какой программы — программы-минимум или программы-максимум — являются эти требования? 2. Что такое диктатура пролетариата? Для чего она, по мнению авторов программы, нужна?

ИЗ ПРОГРАММЫ ПСР 1906 г.

В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия социалистов-революционеров ставит себе целью использовать в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на землю как на общее достояние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, т. е. за изъятие их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах уравнительного пользования.

1. Что такое социализация земли? 2. Сравните программные требования РСДРП и ПСР.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Чем различались позиции революционных и либеральных сил в Российской империи в начале XX в.? В чём их интересы могли совпадать? 2. Как были связаны рост революционных выступлений и рост национальных движений в начале XX в.? 3. Привлекая дополнительные материалы, подготовьте сообщение о создании одной из политических партий, упомянутых в параграфе, и её программе.

4. Используя Интернет, составьте биографию В. И. Ульянова (Ленина). 5. Кто такие большевики и меньшевики? Сравните их взгляды.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

История Санкт-Петербурга в царствование Николая II

В начале ХХ века в Петербурге произошел необычайный строительный бум, связанный с экономическим ростом в стране, а также развитием технологий строительства и улучшением коммуникаций между районы города.

Петроградская сторона была открыта для застройки со строительством Троицкого моста, построенного Николаем II в память об отце Александре III и украшенном вензелем Александра и императрицы Марии Федоровны. Мост открылся в 1903 в присутствии Императорской семьи во время празднования 200-летия Санкт-Петербурга. Недалеко от въезда на мост на Петроградской стороне был построен элегантный особняк для знаменитой балерины Матильды Кшесинской, у которой был роман с Николаем, когда он еще был наследником. В Александровском парке, также на Петроградской стороне, построен Народный культурный центр в честь Николая II с концертно-театральным залом и другими развлекательными возможностями. На его сцене выступали известные артисты (например, бас Федор Шаляпин), проводились лекции с демонстрацией «туманных картинок» (слайдов), демонстрировались фильмы.

Предполагалось, что династия Романовых будет править Россией бессрочно, поэтому рядом с собором в Петропавловской крепости была построена Великокняжеская усыпальница. Рядом, на Петровской набережной, был построен последний в истории России великокняжеский дворец: Дворец великого князя Николая Николаевича Младшего. В связи с возрастающим развитием железнодорожного транспорта был построен Финляндский железнодорожный мост через Неву и начато строительство Дворцового моста у Зимнего дворца.

Рядом, на Петровской набережной, был построен последний в истории России великокняжеский дворец: Дворец великого князя Николая Николаевича Младшего. В связи с возрастающим развитием железнодорожного транспорта был построен Финляндский железнодорожный мост через Неву и начато строительство Дворцового моста у Зимнего дворца.

Среди самых ярких архитектурных событий эпохи – ряд коммерческих сооружений вдоль Невского проспекта, в том числе великолепный Зингер-Хаус, Елисеевский универмаг, здание банка Вавельберг. На рубеже 20-го века наблюдался краткий расцвет ар-нуво и характерного стиля северного модерна в архитектуре, хотя все более воинственный тон эпохи вскоре нашел отражение в переходе к русскому неоклассицизму, одними из самых ярких примеров которого были Здание Азово-Донского банка у Дворцовой площади и Жилой дом Первого российского страхового общества на Петроградской стороне.

В 1897 году была проведена перепись: население Петербурга достигло 1 265 000 человек, что сделало его третьей по величине европейской столицей после Лондона и Парижа. Как и положено столице огромной многонациональной империи, население Петербурга было как в этническом, так и в религиозном отношении очень пестрым. Это нашло свое отражение в первые годы 20-го века со строительством Санкт-Петербургской мечети (не завершено до 1920 г.) и буддийского дацана Гунзэчойнэй.

Как и положено столице огромной многонациональной империи, население Петербурга было как в этническом, так и в религиозном отношении очень пестрым. Это нашло свое отражение в первые годы 20-го века со строительством Санкт-Петербургской мечети (не завершено до 1920 г.) и буддийского дацана Гунзэчойнэй.

В начале ХХ века в городе выходило 40 газет и 140 журналов, в том числе на иностранных языках и на языках коренных народов Российской империи. Безусловно, город был крупным культурным и художественным центром, и эпоха 1910-е годы стали известны как Серебряный век в русской литературе, цветком которого стала поэзия Александра Блока.

Первые такси на улицах Санкт-Петербурга в 1908 году.

Джордж фон Ленгерке Мейер, посол США в России, в дрожке в Санкт-Петербурге, 1905 г.

Конный трамвай на Невском проспекте перед домом № 54

Фотограф Карл Булла

В 1903 году правительство Николая II издало «Политику о государственном управлении в Санкт-Петербурге», регламентировавшую деятельность органов местного самоуправления. Произошел ряд важных изменений в городском хозяйстве. В 1887 г. (при Александре III) была построена первая телефонная станция, но к 1895 г. в Петербурге и окрестностях было уже 3000 абонентов. В 1907 году в Петербурге, наконец, пущены электрические трамваи, чему раньше мешала монополия конки на трамвайные пути на городских улицах.

Произошел ряд важных изменений в городском хозяйстве. В 1887 г. (при Александре III) была построена первая телефонная станция, но к 1895 г. в Петербурге и окрестностях было уже 3000 абонентов. В 1907 году в Петербурге, наконец, пущены электрические трамваи, чему раньше мешала монополия конки на трамвайные пути на городских улицах.

Память Николая II в Петербурге чтят в новом памятнике Николаю и Александре на Обводном канале, № 116, у храма Воскресения Христова.

Николай II Факты и рабочие листы

Рабочие листы /Люди /Николай II Факты и рабочие листы

Премиум

Не готовы приобрести подписку? Нажмите, чтобы загрузить бесплатную пробную версию Загрузить образец

Содержание

Николай II был последним императором России. Он также был королем Польши и великим князем Финляндии во время своего правления в России с 1 ноября 1894 года до отречения от престола 15 марта 1917 года. Большевики казнили его и его семью в ночь на 16 июля 1918 года.

Большевики казнили его и его семью в ночь на 16 июля 1918 года.

Дополнительную информацию о Николае II см. в файле фактов ниже или вы можете загрузить наш 26-страничный пакет рабочих листов Николай II для использования в классе или дома.

Ключевые факты и информация

СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАНИЕ- Николай II или Николай II Александрович Романов родился 18 мая 1868 года в Александровском дворце в Царском Селе к югу от Санкт-Петербурга во времена правления его деда Александра II .

- Он был старшим ребенком цесаревича Александра Александровича и царевны Марии Федоровны, которая была принцессой Дании. Отец Николая II был старшим из оставшихся в живых сыновей императора, что делало его наследником.

- У Николая II было пятеро младших братьев и сестер, и он был очень близок со своей матерью. Он получил прекрасное «дворцовое» образование, так как был вторым в очереди на престол.

Учение его наставников оказало значительное влияние на то, каким вождем станет Николай II.

Учение его наставников оказало значительное влияние на то, каким вождем станет Николай II.

- Николай отличался необычайной выдержкой, любовью к воинской службе и верой в абсолютную неприкосновенность самодержавия, что впоследствии сказалось на его деятельности и решениях как царя. У него также была хорошая память, он быстро запоминал людей, которых встречал, учитывая их огромность. Он свободно говорил по-французски, по-немецки и по-английски, на этом языке он общался со своей будущей женой.

- Он был начитан и увлекался историей. Он любил фотографию и автомобили, о чем свидетельствует его коллекция автомобилей, самая обширная в Европе 20-го века.

- Отец Николая умер от почечной недостаточности 1 ноября 1894 года. В тот же вечер священник отца рукоположил его в царя Николая II.

- В это время юный наследник был помолвлен с принцессой Алисой. Они не стали дожидаться годичного траура и поженились 26 ноября того же года.

- Первый год брака они провели в трауре. Русская Православная Церковь приняла принцессу Алису, приняв титул великой княгини Александры Федоровны . Николай II был официально коронован как царь России в 1896 году.

- Придя к власти, царь ясно дал понять, что у него нет плана конституционной реформы, и он хочет сохранить абсолютную монархию, как и его отец сделал. Хотя какая-то часть его считала, что он не готов к своей новой роли.

- Историки утверждали, что Николай был неспособен в одиночку выполнять обязанности по управлению Российской империей. Он также был склонен не доверять своим министрам.

- Однако. экономика России расширилась во время его правления. Это привело к денежной реформе 1897 года, в результате которой был установлен рубль. Сообщается, что промышленный рост составил 4,45%, а сельскохозяйственный — 2,0%. Продолжалось строительство железных дорог, разрабатывались запасы нефти в Баку и Грозном.

Условия жизни фабричных рабочих улучшились, но это не помешало им протестовать, чтобы добиться того, что они считали справедливым по отношению к себе.

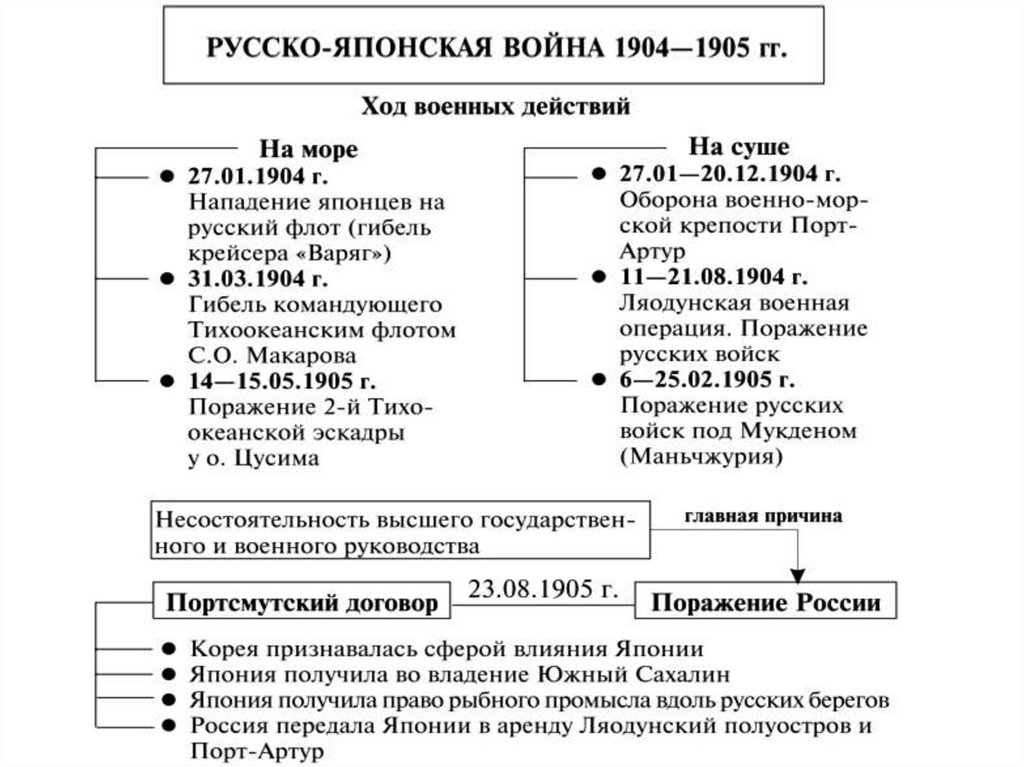

Условия жизни фабричных рабочих улучшились, но это не помешало им протестовать, чтобы добиться того, что они считали справедливым по отношению к себе. - Николай II решил претендовать на Маньчжурию и расширить империю в Восточной Азии, где Япония начала устанавливать свое господство. Это привело к русско-японской войне. Политика России в регионе была названа запутанной и нереалистичной. В сочетании с неэффективным руководством своими войсками Николай II потерпел сокрушительное поражение, способствовавшее упадку экономики России.

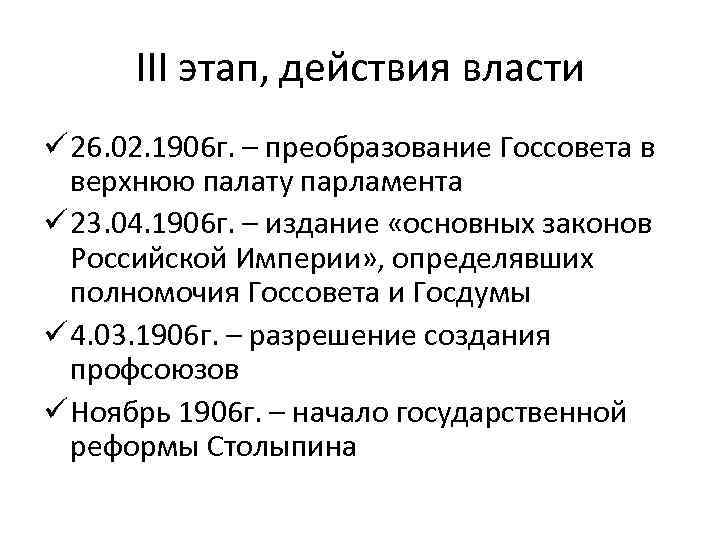

- В январе 1905 года демонстранты двинулись к Зимнему дворцу с петицией на имя царя Николая II. Имперская гвардия открыла огонь по толпе, что привело к тому, что сейчас называют «Кровавым воскресеньем». Это событие вынудило его провести конституционные реформы и создать парламент под названием Дума. Это дало среднему классу право голоса в правительстве.

- У Николая II не сложились отношения с Думой, состоявшей в основном из конституционных демократов, которые сформулировали «Обращение к Престолу» и потребовали всеобщего избирательного права, радикальной земельной реформы, освобождения политзаключенных.

Они также призвали уволить назначенных царем министров и заменить их представителями Думы.

Они также призвали уволить назначенных царем министров и заменить их представителями Думы. - Когда возникла политическая нестабильность, Николай II распустил первую Думу и в феврале 1907 года создал вторую. Он пытался упразднить ее в третий раз, пока в ней не заняла места либерально-консервативная партия октябристов Александра Гучкова.

- Первая мировая война снова дала рычаги влияния монархии, поскольку Россия объединилась с Францией и Великобританией против Германии и Австро-Венгрии. Николай II решил принять непосредственное командование русской армией. Это катастрофическое решение связывало с его именем каждую военную неудачу.

- В отсутствие царя Александра стала играть более активную роль в правительстве, пока Россия несла большие потери в войне. Народ обратил свой гнев на царицу из-за высокой инфляции в стране и крайней нехватки продовольствия.

- Александрия в значительной степени полагалась на целителя Григория Распутина, который был частью русского двора с 1905 года и имел значительное влияние на царицу из-за его предполагаемой способности вылечить Алексея, их младшего ребенка и наследника престола, гемофилии.

- У Распутина были враги при дворе, но Александра всегда его защищала. Наконец, в декабре 1916 года он был убит группой дворян во главе с князем Феликсом Юсуповым.

- В феврале 1917 года в столице Санкт-Петербурге начались массовые демонстрации под названием Февральская революция, привлекшие внимание к ухудшению положения в стране. Николай II потерял поддержку своей армии, и Дума вынудила царя отказаться от престола.

- Первоначально Николай отрекся от престола 2 марта 1917 года в пользу своего сына Алексея, но передумал после того, как врач сказал, что Алексей не выживет, разлучившись со своими родителями, которые наверняка будут сосланы. Затем он назвал своего брата, великого князя Михаила, следующим императором. Однако его брат отказался и настаивал на том, чтобы людям было разрешено голосовать через учредительное собрание. Он окончательно сдался 15 марта.0018

- Сразу после его отречения было создано Временное правительство для организации выборов в Учредительное собрание России и его созыв.

Соединенные Штаты первыми признали новое правительство России.

Соединенные Штаты первыми признали новое правительство России.

- В Санкт-Петербурге произошли очередные беспорядки, получившие название «Июльские дни», когда операция Керенского в Галиции потерпела полный провал. Премьер-министр Александр Керенский решил перевезти семью Николая II в Тобольск в Западной Сибири, потому что они опасались, что бунт дойдет до Царского Села.

- Они покинули Царское Село и переехали в бывший особняк губернатора в Тобольске 19 августа 1917 года.

- Они жили комфортно, пока большевики во главе с Владимиром Лениным не свергли Временное правительство и не пришли к власти в октябре. В первые месяцы правления большевиков семья проводила время за чтением книг и играми. Они все еще надеялись, что спасательная миссия уже в пути.

- Однако в январе 1918 года их охрана ужесточилась. Они ограничили их время пребывания на территории и не разрешали ходить в церковь по воскресеньям.

Через месяц правительство резко ухудшило их материальное положение, оставив их почти без слуг и отняв у них масло и кофе.

Через месяц правительство резко ухудшило их материальное положение, оставив их почти без слуг и отняв у них масло и кофе. - 22 апреля в Тобольск приехал ветеран-большевик Василий Яковлев и наложил дополнительные ограничения на Романовых. Яковлев решил перевезти Николая II в Екатеринбург с женой и одной из дочерей Марией, так как Алексей был слишком болен, чтобы путешествовать. Большевистское правительство намеревалось доставить Николая II в Москву для суда.

- Их разместили в Ипатьевском доме, двухэтажном доме военного инженера Николая Николаевича Ипатьева, именовавшемся «домом особого назначения». Остальные Романовы присоединились к своим родителям через три дня.

- Большевистское правительство было встревожено восстанием Чехословацкого легиона. Они начали казнить и убивать людей, которых считали контрреволюционерами, в том числе великого князя Михаила, убитого 13 июня в Перми. Это известие встревожило Романовых.

- 16 июля большевистское правительство приказало руководству Екатеринбурга прекратить спасение Романовых.

Состоялось тайное заседание Екатеринбургского Совета, на котором было принято решение о смертном приговоре семье Романовых.

Состоялось тайное заседание Екатеринбургского Совета, на котором было принято решение о смертном приговоре семье Романовых. - В ту же ночь охранники Ипатьевского дома завели семью Романовых и их слуг в подвал, предупредив, что их сфотографируют, чтобы доказать, что они не сбежали. Внезапно появилась дюжина охранников с артиллерией и расстреляла семью. После того, как дым от орудий рассеялся, тех, кто еще дышал, зарезали.

- Останки семьи Романовых были перевезены в близлежащий лесной массив и сожжены, затем пропитаны кислотой и брошены в заброшенную шахту.

- В 1979 году археолог-любитель Александр Авдонин раскопал тела царя Николая II, его жены и трех их дочерей.

- Пропавшее тело дочери Анастасии и Алексея вызвало упорный слух о том, что она выжила и дожила до совершеннолетия.

- В июле 2007 года под Екатеринбургом были раскопаны останки мальчика и девушки. Американская лаборатория провела анализ ДНК и подтвердила, что тела принадлежали сыну и дочери царя Николая II, положив конец слухам об Анастасии.

- В 1981 году, к восьмидесятилетию со дня убийства, останки семьи Романовых были захоронены в Петропавловском соборе. Русская Православная Церковь заграницей признала Николая II и его семью святыми мучениками.

Рабочие листы Николая II

Это фантастический комплект, включающий все, что вам нужно знать о Николае II, на 26 подробных страницах. Это готовые к использованию рабочие листы , которые идеально подходят для обучения детей Николаю 9.0046 II, последний император России.

Полный список включенных рабочих листов

Ниже приведен список всех рабочих листов, включенных в этот документ.

- Николай II Факты

- Детство царицы

- Детство царя

- Жизнь царя

- Четыре черты

- Отречение царя

- Юный наследник

- Царское решение

- Русские события

- Друзья и враги

- Самый слабый царь?

- Семьянин

Часто задаваемые вопросы

Был ли царь Николай II хорошим правителем?

Царь Николай II был широко известен как слабый, нерешительный лидер. Его неправильное обращение с русско-японской войной и Кровавым воскресеньем только привело к более раннему участию России в Первой мировой войне, что привело к падению Российской империи.

Его неправильное обращение с русско-японской войной и Кровавым воскресеньем только привело к более раннему участию России в Первой мировой войне, что привело к падению Российской империи.

Что случилось с Николаем II в России?

Николай был коронован в 1896 году, но в лидеры он не годился. Он не помог самодержавию, которое хотел сохранить. Люди отчаянно нуждались в переменах. В Екатеринбурге, Россия, большевики казнили царя Николая II и его семью. Так закончилась трехвековая династия Романовых.

Родственник Николая II королевы Виктории?

Николай II был самым дальним родственником королевы Виктории по крови, хотя у них был общий предок. Царь также женился на внучке королевы Александре Гессенской.

Ссылка/цитирование этой страницы

Если вы ссылаетесь на какой-либо контент этой страницы на своем собственном веб-сайте, пожалуйста, используйте приведенный ниже код, чтобы указать эту страницу как первоисточник.