Мильон терзании. И. А. Гончаров

Введение

Конспект урока будет удобен на уроке литературы для 9 класса в октябре, здесь есть цель и задачи, все этапы урока соблюдены, организационный момент, мотивация к учебной деятельности, приветствие, актуализация опорных знаний, открытие нового, познакомить с произведением «Мильон терзании». И. А. Гончаров, аналитическая работа по статье Ивана Александровича Гончарова «Мильон терзаний», характеристика героев пьесы, осознание важности получения образования на примере главного героя; воспитывать чувства гордости и любви к Родине, умение сравнивать, доказывать взгляды героев пьесы, физкультминутка, закрепление, вопросы и задания, обобщение, итог, домашнее задание.

Конспект урока по литературе для 9 класса на тему: Мильон терзании. И. А. Гончаров

Цель: познакомить с произведением «Мильон терзании». И. А. Гончаров

Задачи: познакомить с произведением «Мильон

терзании». И. А. Гончаров, аналитическая работа по статье Ивана Александровича

Гончарова «Мильон терзаний», характеристика героев пьесы, осознание важности

получения образования на примере главного героя; воспитывать чувства гордости и

любви к Родине, умение сравнивать, доказывать взгляды героев пьесы.

Ход урока:

I.Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности.

Учитель: — Учебник на столе у вас?

А ручки и тетрадки?

Тогда урок начнём сейчас,

Раз всё у вас в порядке.

Будьте внимательны,

Послушны, наблюдательны.

Чтобы литературные тайны познавать,

Нужно всё серьёзно изучать.

— отчёт дежурного;

— проверка готовности класса к уроку:

Я рада новой встрече с вами,

Приятно ваше общество, друзья!

Ответы ваши вы готовьте сами,

Их с интересом буду слушать я.

Мы сегодня снова будем читать,

Выводы делать и рассуждать.

А чтобы урок пошёл каждому впрок

Активно включайся в работу, дружок!

Вот книжки на столе,

А вот тетрадки

Не хочется играть

Сегодня в прятки

Сегодня в классе у ребят

Урок очень важный

А почему он важный –

Скажет каждый!

Добрый день, мои друзья,

Встрече с вами

рада я.

Сели ровно, все достали,

Вспоминаем все, что знали,

Оставляем все заботы

И включаемся в работу.

II. Актуализация знаний учащихся.

Повторение

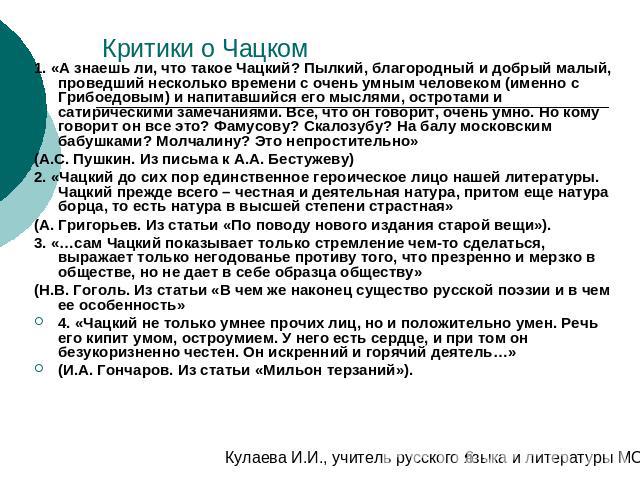

Конечно, Пушкин хорошо понимал, что дискредитация Чацкого не входила в намерение Грибоедова, но невольно произошла потому, что Грибоедов не преодолел до конца правил драматургии классицизма. Так называемый реализм «Горя от ума» еще очень условен, хотя в комедии сделан решительный шаг в реалистическом направлении, особенно в передаче нравов и характеров общества, в языке и стихе. Слабость воплощения замысла заключалась в том, что автор присутствовал в комедии, тогда как в подлинно реалистической драматургии он не должен обнаруживать себя. Авторская мысль обязана вытекать из взаимодействия персонажей.

III. Работа по новой теме.

Мильон терзании. И. А. Гончаров

Критический этюд

Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе.

<…> Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди

свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами

старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет

когда-нибудь и его черед. <…>

И никому в голову не приходит, что настанет

когда-нибудь и его черед. <…>

Главная роль, конечно,— роль Чацкого, без которого не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов. <…>

Можно было бы подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом,— это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер!». Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль. <…>

Чацкий, как видно, <…> готовился серьезно к деятельности.

«Он славно пишет, переводит», говорит о нем Фамусов, и все твердят о его

высоком уме. Он, конечно, путешествовал. .. учился, читал, принимался, как

видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся — не трудно догадаться

почему:

.. учился, читал, принимался, как

видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся — не трудно догадаться

почему:

Служить бы рад, прислуживаться тошно,— намекает он сам. <…>

Всякий шаг, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила мотивом, поводом к раздражениям, к тому «мильону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия. <…>

Он и в Москву, и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной

Софье. До других ему дела нет: ему и теперь досадно, что он вместо нее нашел

одного Фамусова. «Как здесь бы ей не быть?» — задается он вопросом, припоминая

прежнюю юношескую свою любовь, которую в нем «ни даль не охладила, ни

развлечение, ни перемена мест»,— и мучается ее холодностью.

Роль и физиономия Чацких неизменна. Чацкий больше всего обличитель

лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную».

Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой форме, выработанной не им, а уже начатым веком. Он не гонит с юношеской запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует «службы делу, в не лицам», не смешивает «веселья или дурачества с делом», как Молчалин,— он тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, зловещих старух, вздорных стариков», отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чинолюбия и проч. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разлиианья в пирах и мотовстве» — явления умственной и нравственной слепоты и растления.

Его идеал «свободной жизни» определен: это — свобода от всех этих

исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода —

«вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться

«искусствам творческим, высоким и прекрасным»,— свобода «служить или не

служить», «жить в деревне или путешествовать», не слывя за то ни разбойником,

ни зажигателем,— и ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе — от

несвободы. <…>

<…>

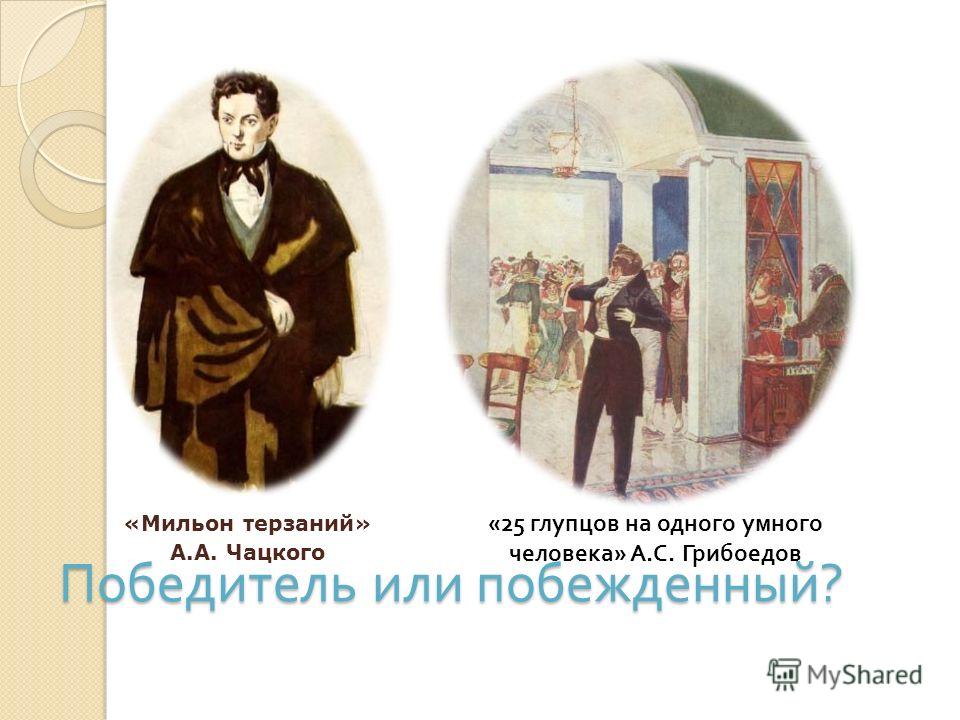

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва.

Ему оставалось уехать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедия, открывается разом несколько новых перспектив московской жизни, которые не только вытесняют из памяти зрителя интригу Чацкого, но и сам Чацкий как будто забывает о ней и мешается в толпу. Около него группируются и играют, каждый свою роль, новые лица. Ото бал со всей московской обстановкой, с рядом живых сценических очерков, в которых каждая группа образует свою отдельную комедию, с полной обрисовкой характеров, успевших в нескольких словах разыграться в законченное действие. <…>

Но чаша переполнилась. Он выходит из задних комнат уже

окончательно расстроенный и по старой дружбе в толпе опять идет к Софье,

надеясь хоть на простое сочувствие. Он поверяет ей свое душевное состояние:

Он поверяет ей свое душевное состояние:

Мильон терзаний! —

говорит он.

Груди от дружеских тисков,

Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,

А пуще голове от всяких пустяков!

Душа здесь у меня каким-то горем сжата! —

жалуется он ей, не подозревая, какой заговор созрел против него в неприятельском лагере.

Физминутка

Мы на цыпочки привстали,

Ручки кверху мы подняли,

Мы вздохнули, потянулись

И друг другу улыбнулись.

Выдохнули, руки вниз,

Повторим теперь на «бис»!

— А теперь все тихо встали,

Дружно руки вверх подняли,

В стороны, вперёд, назад,

Повернулись вправо, влево

Тихо сели, вновь за дело.

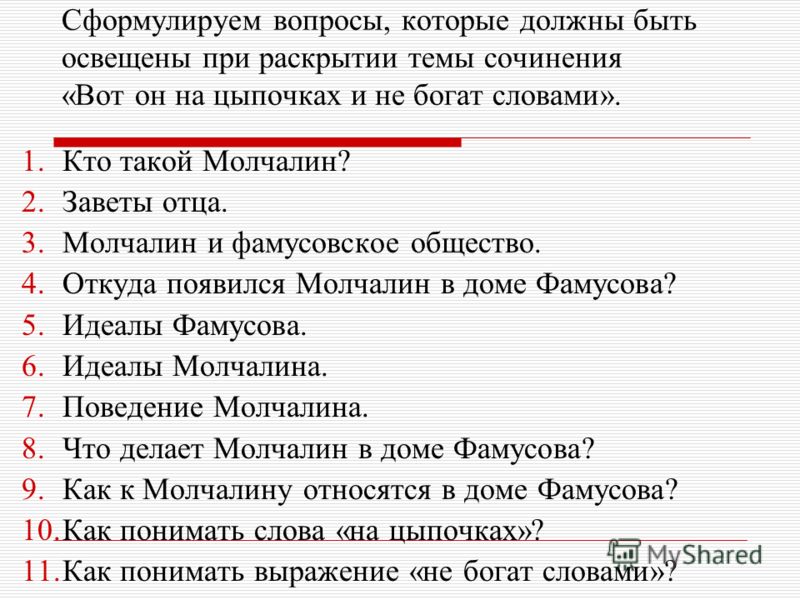

IV. Закрепление

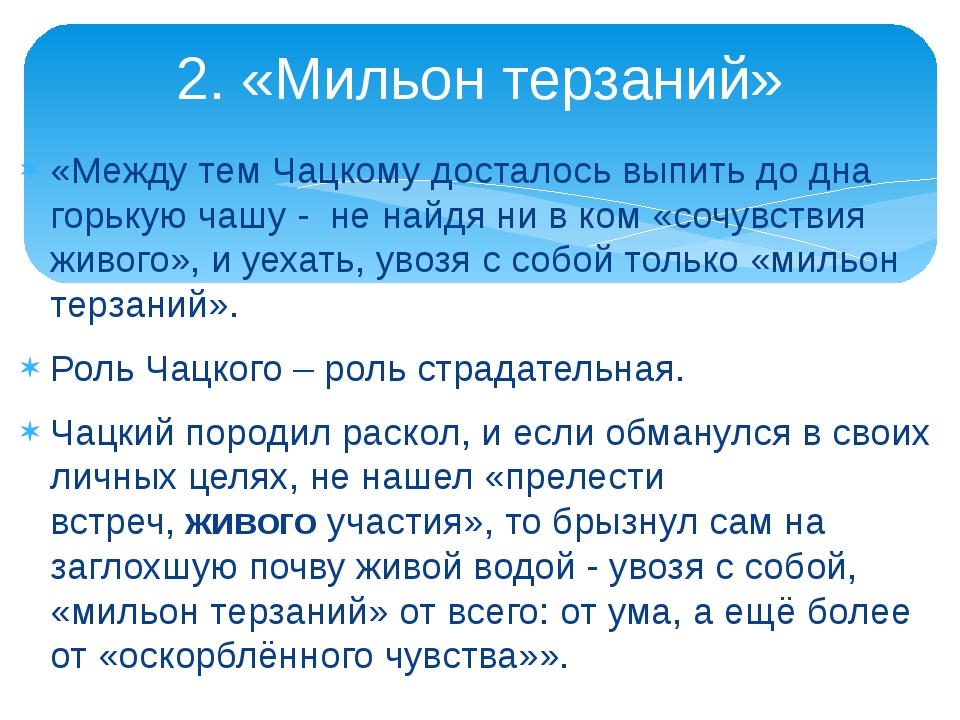

«Мильон терзаний» и «горе»! — вот что он пожал за все, что

успел посеять. До сих пор он был непобедим: ум его беспощадно поражал больные

места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его

логики, и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает,

княжны, графини — пятятся прочь от него, обожженные крапивой его смеха, и

прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему

главный удар втихомолку, объявив его под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Молчалин смолкает,

княжны, графини — пятятся прочь от него, обожженные крапивой его смеха, и

прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему

главный удар втихомолку, объявив его под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он очевидно ослабел от этого «миль-она терзаний», и расстройство обнаружилось в нем так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей.

Он не только грустен, но и желчен, придирчив. Он, как раненый, собирает все силы, делает вызов толпе — и наносит удар всем,— но не хватило у него мощи против соединенного врага.

Он впадает в преувеличения, почти в нетрезвость речи, и

подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии. Слышится

уже не острый, ядовитый сарказм,— в который вставлена верная, определенная

идея, правда,— а какая-то горькая жалоба, как будто на личную обиду, на пустую

или, по его же словам, «незначащую встречу с французиком из Бордо», которую он,

в нормальном состоянии духа, едва ли бы заметил. <…>

<…>

Отделавшись от болтовни Репетилова и спрятавшись в швейцарскую в ожидании кареты, он подглядел свидание Софьи с Молчалиным и разыграл роль Отелло, не имея на то никаких прав. Он упрекает ее, зачем она его «надеждой завлекла», зачем прямо не сказала, что прошлое забыто. Тут что ни слово — то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и делала, что уходила от него, едва говорила с ним, призналась в равнодушии, назвала какой-то старый детский роман и прятанье по углам ребячеством и даже намекнула, что «Бог ее свел с Молчалиным».

А он потому только, что

…так страстно и так низко

Был расточитель нежных слов,

в ярости, за собственное свое бесполезное унижение, за напущенный на себя добровольно самим собою обман,— казнит всех, а ей бросает жестокое и несправедливое слово:

С вами я горжусь моим разрывом,—

когда нечего было и разрывать! Наконец, просто доходит до брани, изливая желчь:

На дочь, и на отца,

И на любовника-глупца,

и кипит бешенством на всех, «на мучителей, толпу

предателей, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих» и т. д. И

уезжает из Москвы искать «уголок оскорбленному чувству», произнося всему

беспощадный суд и приговор!

д. И

уезжает из Москвы искать «уголок оскорбленному чувству», произнося всему

беспощадный суд и приговор!

Если бы у него явилась одна здоровая минута, если бы не жег его «мильон терзаний», он бы, конечно, сам сделал себе вопрос: «зачем и за что наделал я всю эту кутерьму?» И, конечно, не нашел бы ответа.

За него отвечает Грибоедов, который неспроста кончил пьесу этой катастрофой. В ней, не только для Софьи, но и для Фамусова и всех его гостей, «ум» Чацкого, сверкавший, как луч света в целой пьесе, разразился в конце в тот гром, при котором крестятся, по пословице, мужики.

От грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до

самого появления Чацкого, когда Молчалин уже ползал у ног ее, все тою же

бессознательною Софьей Павловною, с тою же ложью, в какой ее воспитал отец, в

какой он прожил сам, весь его дом и весь круг. Еще не опомнившись от стыда и

ужаса, когда маска упала с Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все

узнала, что нет укоряющих свидетелей в глазах!».

А нет свидетелей, следовательно, все шито да крыто, можно забыть, выйти замуж, пожалуй, за Скалозуба. <…>

Это смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения,— путаница понятий, умственная и нравственная слепота — все это не имеет в ней характера личных пороков, а является как общие черты ее круга. В собственной, личной ее физиономии прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию. <…>

Но в Софье Павловне, спешим оговориться, т. е. в чувстве ее к Молчалину, есть много искренности. <…> Софья удивляется хохоту горничной при рассказе, как она с Молчалиным проводит всю ночь: «Ни слова вольного! — и так вся ночь проходит!», «Враг дерзости, всегда застенчивый, стыдливый!» Вот чем она восхищается в нем! Это смешно, но тут есть какая-то почти грация — и куда далеко до безнравственности. <…>

Вглядываясь глубже в характер и обстановку Софьи, видишь,

что не безнравственность (но и не Бог, конечно) «свели ее» с Молчалиным. Прежде

всего, влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не

смеющему поднять на нее глаз,— возвысить его до себя, до своего круга, дать ему

семейные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным

созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба. Не вина, что из

этого выходил будущий «муж-мальчик, муж-слуга — идеал московских мужей!». На

другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова.

Прежде

всего, влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не

смеющему поднять на нее глаз,— возвысить его до себя, до своего круга, дать ему

семейные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным

созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба. Не вина, что из

этого выходил будущий «муж-мальчик, муж-слуга — идеал московских мужей!». На

другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова.

Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее и Чацкий. После него она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой «мильон терзаний».

Чацкого роль — роль страдательная: она иначе и быть не

может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная.

Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — и в этом

их главное страдание, т. е. в безнадежности успеха. <…>

Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная.

Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — и в этом

их главное страдание, т. е. в безнадежности успеха. <…>

V. Подведение итогов урока.

— Какие задачи ставили перед собой в начале урока?

— Выполнили эти задачи?

Что Чацкий – жертва, понятно, но почему – победитель?

Учащиеся пытаются ответить на этот самый сложный вопрос. Помочь им может цитата из статьи И.А.Гончарова «Мильон терзаний».

«Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он

– вечный обличитель лжи, запрятавшийся в пословицу: «один в поле не воин». Нет,

воин, если он Чацкий, и при том победитель, но передовой воин, застрельщик и –

всегда жертва.

Конечно, Павла Афанасьевича Фамусова он не

образумил, не отрезвил и не исправил…

Вопрос–задание.

Какова развязка комедии

Грибоедова? Она оптимистична или пессимистична, по вашему мнению? Обоснуйте

свой ответ. Каким бы вы хотели видеть финал? (Французик из Бордо)

Каким бы вы хотели видеть финал? (Французик из Бордо)

Домашнее задание: подготовиться к сочинению

по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

Конспект Статьи Мильон Терзаний Сочинение – Telegraph

>>> ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ <<<

Конспект Статьи Мильон Терзаний Сочинение

Самые интересные тесты онлайн по школьным предметам

Статья «Мильон терзаний» это критический этюд, написанный русским писателем Иваном Александровичем Гончаровым в 1872 году. Является лучшей критической статьей по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума».

Мысль о написании статьи возникла у автора ещё в студенческие годы и была результатом многолетних последовательных размышлений о великом произведении.

Если проводить краткий пересказ произведения, в статье говорится преимущественно о Чацком, который является главным персонажем. На него направлен анализ произведения.

Гончаров, описывая Чацкого, характеризует его такими качествами как правдивость и смелость. Никому ещё не удавалось так полно передать образ героя.

Никому ещё не удавалось так полно передать образ героя.

Так же Иван Александрович не оставляет без внимания других персонажей пьесы, рассказывает о «двух лагерях» комедии и об «интриге любви» между героями.

«Горе от ума, по мнению Гончарова, отличается живучестью и держится особняком в литературе. В статье автор сравнивает комедию с другими великими литературными произведениями.

По критической статье Гончарова пишут сочинения и изложения, раскрывая самые разнообразные вопросы, актуальные и в наше время.

Конспект урока по литературе в 9 классе на указанную тему:

Картина «Горе от ума» держится особняком в литературе.

«Горе от ума» — комедия, которая никогда не утратит свою жизненность, в отличие от других произведений.

Картина разделилась на два лагеря – «лагерь Чацкого» и «лагерь Молчалиных».

Без Чацкого в произведении не было бы борьбы нравов в комедии.

«Мильон терзаний» — это то, что Чацкий получил как результат своей борьбы.

Язык комедии – живая разговорная речь.

И. А. Гончаров проводит глубокий анализ произведения «Горе от ума». Автор считает пьесу великой комедией, которую ждала эпоха.

Статья отражает общественно-политическую жизнь России того времени. Самое главное в произведении это общество, которое нуждается в людях, готовых к свершениям и самопожертвованию.

Единственной надеждой России были люди благородного дворянского сословия. Обществу необходимо было свежее видение мира.

Чацкий был единственным добропорядочным представителем данного сословия в пьесе. Его не устраивает лживое, безнравственное окружение, он не боится поменять старые устои. Главная мысль произведения — это противопоставление двух лагерей, старых и новых устоев.

Ленивое, самовлюбленное дворянство нарекает Чацкого сумасшедшим. Настаивает, чтобы он не разрушал старые и удобные порядки. Это является закономерным, потому что даже многие великие писатели относятся к Чацкому с некой иронией, отмечая, что он говорит сам с собой и не замечает реакцию окружающих.

Каждый персонаж из пьесы переживает своё горе. Характерные черты каждого действующего лица и их описание помогут заполнить таблицу по критической статье.

Софья Павловна Фамусова — одна из героинь комедии, она не занимает ни одну сторону из двух лагерей. Тем самым можно сказать, что Софья не имеет своего мнения.

Ей неинтересна общественно-политическая жизнь страны, что вполне нормально для молодой девушки того времени. Но если пронести образ Софьи сквозь века, она является нейтральным персонажем. Она живёт в поисках идеала из французских книг, под который подходил Молчалин.

Гончаров жалеет Софью и говорит о том, что ей досталось тяжелее всего, ведь она действительно любила Чацкого и характеризует героиню, как нежную, мечтательную и неглупую.

Александр Андреевич — сильная личность, которая не поддается чужому влиянию. Он, по мнению Гончарова, является великим деятелем и действительно мог бы перевернуть весь мир.

Иван Александрович характеризует Чацкого как персонажа, который сделал произведение «Горе от ума» бессмертным. Его образ можно связать с умными людьми того времени и настоящего,

Его образ можно связать с умными людьми того времени и настоящего,

Чацкий не боялся заводить «опасные разговоры» и быть неудобным для своего окружения. Его главной задачей было добиться истины.

Чацкий не находит в своем окружении поддержки и уезжает, увозя с собой миллион терзаний.

Противоположностью Чацкого является Алексей Степанович. Гончаров описывает его как человека с набором негативных качеств.

Главной задачей автора было показать, что Россия Молчалиных придёт в конечном итоге к страшному концу. Подлый, притворный, лживый и трусливый – основные черты героя.

Прямая цитата из статьи о Молчалине:

Павел Афанасьевич — представитель дворянского сословия с устаревшими взглядами. Чацкий вступает в конфликт с Фамусовым, и они всё время критикуют друг друга.

Гончаров говорит про Фамусова как об одном из цельных и понятных персонажей. Уверенный, самодовольный, с фундаментальным складом ума, для которого все неровности России являются обыденностью и привычной нормой.

Такие, как Фамусов, спокойно смотрят на взяточничество и безалаберно относятся к своей работе.

Цитата из критической статьи Гончарова И. А.:

В статье «Мильон терзаний» Гончаров сравнивает между собой персонажей пьесы «Горе от ума» и Печорина с Онегиным. Говорит о том, что указанные образы отходят на второй план.

Если Чацкий это живой персонаж и настоящий борец за справедливость, то герои Пушкина и Лермонтова думают только лишь о собственном комфорте.

Сокращение статьи «Мильон терзаний» не позволяет в полной мере оценить этот гениальный критический этюд Гончарова. Для составления собственного мнения и анализа, рекомендуется прочитать статью в оригинале.

Фамусовское общество в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Образ Софьи Фамусовой в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума

Бал в доме Фамусова — анализ и роль эпизода в комедии «Горе от ума»

Лиза — характеристики героини в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Сочинение на тему: «Чацкий: победитель или побежденный»

Тема ума в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

С. Грибоедова «Горе от ума»

«Горе от ума» — краткое содержание ? пьесы А. С. Грибоедова

ПОМОГЛИ? ПОСТАВЬТЕ ОЦЕНКУ, ПОЖАЛУЙСТА.

© 2010–2020

Мы помогаем школьникам по предметам для 1-11 классов.

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Перепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточника

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK

График индексации пенсий в 2021 году: кому и сколько прибавят

Статья Мильон терзаний , конспект кратко 🤓 [Есть ответ]

Сочинения про статью «Мильон терзаний»

«Мильон терзаний » (конспект ) | Сочинения

Краткий конспект Мильон терзаний , 9 класс | Понравилась статья?

«Мильон терзаний » — краткий конспект статьи И. А. Гончарова по…

А. Гончарова по…

9.3 Сочинение Огэ Доброта Сухомлинский

Какие Кавычки Должны Быть В Курсовой

Сочинение На Тему Руководство Чтением

Сочинение По Русскому А Пластов Летом

Fce Эссе Примеры

Night Section Two Краткий обзор и анализ

Краткий обзор

Евреи, забитые в вагоны для перевозки скота, мучаются в почти невыносимых условиях. Воздуха почти нет, жара сильная, сидеть негде, всем хочется есть и пить. В своем страхе евреи начинают терять чувство общественного приличия. Некоторые мужчины и женщины начинают откровенно флиртовать в поезде, как будто они одни, а другие делают вид, что не замечают. После нескольких дней пути в этих нечеловеческих условиях поезд прибывает на границу Чехословакии, и евреи понимают, что их не просто переселяют. Немецкий офицер официально берет на себя управление поездом, угрожая застрелить любого еврея, который откажется отдать свои ценности, и истребить всех в вагоне, если кто-нибудь сбежит. Двери машины забиты гвоздями, что еще больше препятствует побегу.

Мадам Шехтер, женщина средних лет, которая едет в поезде со своим десятилетним сыном, вскоре сдается из-за жестокого обращения, которому подвергаются евреи. На третью ночь она начинает кричать, что видит огонь в темноте возле машины. Хотя огня не видно, она пугает евреев в машине, которым напоминают, что они не знают, что их ждет. Но, как и в случае с Мойше Бидлом ранее в мемуарах, они утешают себя верой в то, что мадам Шахтер сумасшедшая. Наконец, ее связывают и затыкают рот, чтобы она не могла кричать. Ее ребенок, сидящий рядом с ней, смотрит и плачет. Когда мадам Шахтер вырывается из своих оков и продолжает кричать об ожидающей их печи, некоторые мальчики в поезде заставляют ее замолчать при поддержке других. На следующую ночь мадам Шехтер снова начинает кричать.

Заключенные в поезде узнают, когда поезд наконец останавливается, что они прибыли на станцию Освенцим. Это имя им ничего не говорит, и они подкупают некоторых местных жителей, чтобы узнать новости. Им говорят, что они прибыли в трудовой лагерь, где с ними будут хорошо обращаться и держать их вместе как семьи. Эта новость приносит облегчение, и заключенные снова позволяют себе поверить, что все будет хорошо. Однако с наступлением темноты мадам Шехтер снова будит всех своими криками, и ее снова заставляют замолчать. Поезд движется медленно и в полночь въезжает на территорию, обнесенную колючей проволокой. Через окна все видят трубы огромных печей. В воздухе витает ужасный, но неопределенный запах — вскоре они обнаруживают запах горящего человеческого мяса. Этот концентрационный лагерь — Биркенау, центр обработки прибывающих в Освенцим.

Эта новость приносит облегчение, и заключенные снова позволяют себе поверить, что все будет хорошо. Однако с наступлением темноты мадам Шехтер снова будит всех своими криками, и ее снова заставляют замолчать. Поезд движется медленно и в полночь въезжает на территорию, обнесенную колючей проволокой. Через окна все видят трубы огромных печей. В воздухе витает ужасный, но неопределенный запах — вскоре они обнаруживают запах горящего человеческого мяса. Этот концентрационный лагерь — Биркенау, центр обработки прибывающих в Освенцим.

Анализ

Одной из забот Визеля в Ночь является то, что бесчеловечная жестокость может лишить даже жертв чувства морали и человечности. Обращаясь с евреями как с чем-то меньшим, чем люди, нацисты заставляют евреев вести себя так, как если бы они были меньше, чем люди, — жестокость порождает жестокость, демонстрирует Визель. В гетто, рассказывает Элиезер, евреи сохраняли свою социальную сплоченность, чувство общей цели и общую мораль. Однако после того, как их дома ограбили и обращаются с ними как с животными, они начинают ведут себя как животные. Первый намек на такое бесчеловечное поведение со стороны заключенных-евреев появляется, когда некоторые из депортированных в тесноте вагона для перевозки скота теряют скромность и чувство сексуального запрета. По мере продвижения раздела евреи становятся все более и более развращенными, охваченными своим ужасом. Некоторые из них начинают избивать мадам Шехтер, чтобы успокоить ее, а другие открыто поддерживают тех, кто бьет. Визель предполагает, что одной из величайших психологических и моральных трагедий Холокоста является не только смерть веры в Бога, но и смерть веры в человечество. Бог не только не действует справедливо и не спасает евреев от жестоких нацистов; нацисты доводят евреев до жестокости, так что сами евреи не могут поступать справедливо.

Первый намек на такое бесчеловечное поведение со стороны заключенных-евреев появляется, когда некоторые из депортированных в тесноте вагона для перевозки скота теряют скромность и чувство сексуального запрета. По мере продвижения раздела евреи становятся все более и более развращенными, охваченными своим ужасом. Некоторые из них начинают избивать мадам Шехтер, чтобы успокоить ее, а другие открыто поддерживают тех, кто бьет. Визель предполагает, что одной из величайших психологических и моральных трагедий Холокоста является не только смерть веры в Бога, но и смерть веры в человечество. Бог не только не действует справедливо и не спасает евреев от жестоких нацистов; нацисты доводят евреев до жестокости, так что сами евреи не могут поступать справедливо.

Узнайте больше о бесчеловечности как теме.

Постоянное отрицание еврейскими заключенными того, что происходит вокруг них, отражает один из основных барьеров в написании статей о Холокосте. Пока евреи не испытают на себе ужасы Освенцима, они не могут поверить, что такие ужасы существуют. Даже услышав рассказ Мойше из первых уст, когда евреи прибывают в Освенцим, они все еще верят, что это всего лишь рабочий лагерь. Можно себе представить, как трудно убедить других в зверствах, совершенных нацистами. Визель напоминает нам, что Холокост — слишком ужасная история, чтобы ее можно было передать, однако он настаивает на том, что это история, которую нужно рассказать, потому что очень важно, чтобы те, кто слышит эту историю, верили и действовали в соответствии со своими убеждениями до того, как она станет слишком поздно.

Даже услышав рассказ Мойше из первых уст, когда евреи прибывают в Освенцим, они все еще верят, что это всего лишь рабочий лагерь. Можно себе представить, как трудно убедить других в зверствах, совершенных нацистами. Визель напоминает нам, что Холокост — слишком ужасная история, чтобы ее можно было передать, однако он настаивает на том, что это история, которую нужно рассказать, потому что очень важно, чтобы те, кто слышит эту историю, верили и действовали в соответствии со своими убеждениями до того, как она станет слишком поздно.

Узнайте больше о парадоксальном убеждении Визеля о том, что «молчать невозможно, говорить запрещено».

Фигура мадам Шахтер, которая в своем безумии предвидит печи Освенцима, поднимает важный вопрос о границах между здравомыслием и безумием в контексте зла Холокоста. Мадам Шахтер, якобы сумасшедшая, ясно видит будущее, в то время как другие евреи, которые якобы в здравом уме, не могут предвидеть свою судьбу. В мемуарах Визеля здравомыслие и безумие смешиваются перед лицом жестокости. Казалось бы безумием представить себе уничтожение шести миллионов евреев, но оно произошло эффективно и методично. Таким образом, в мире Освенцима нормальные стандарты безумия и здравомыслия смешиваются, точно так же, как человеческое чувство морали переворачивается с ног на голову.

Казалось бы безумием представить себе уничтожение шести миллионов евреев, но оно произошло эффективно и методично. Таким образом, в мире Освенцима нормальные стандарты безумия и здравомыслия смешиваются, точно так же, как человеческое чувство морали переворачивается с ног на голову.

Узнайте больше о мадам Шехтер.

Кровавое наследие раздела Индии

Но Джинна чувствовал себя затмеваемым возвышением Ганди и Неру после Первой мировой войны. В декабре 1920 года его освистали со сцены партии Конгресса, когда он настоял на том, чтобы называть своего соперника «мистером Уайтом». Ганди», а не обращаться к нему по его духовному титулу Махатма — Великая Душа. На протяжении двадцатых и тридцатых годов взаимная неприязнь росла, и к 1940 году Джинна подтолкнул Мусульманскую лигу к требованию отдельной родины для мусульманского меньшинства Южной Азии. Это была позиция, против которой он ранее выступал, и, по словам Хаджари, в частном порядке он «успокоил скептически настроенных коллег, что раздел был лишь разменной монетой». Даже после того, как его требования о создании Пакистана были удовлетворены, он настаивал на том, чтобы его новая страна гарантировала свободу религиозного выражения. В августе 1947, в своем первом обращении к Учредительному собранию Пакистана, он сказал: «Вы можете принадлежать к любой религии, касте или вероисповеданию — это не имеет ничего общего с делами государства». Но было уже слишком поздно: к моменту произнесения речи насилие между индусами и мусульманами достигло такой спирали, что никто не мог его контролировать.

Даже после того, как его требования о создании Пакистана были удовлетворены, он настаивал на том, чтобы его новая страна гарантировала свободу религиозного выражения. В августе 1947, в своем первом обращении к Учредительному собранию Пакистана, он сказал: «Вы можете принадлежать к любой религии, касте или вероисповеданию — это не имеет ничего общего с делами государства». Но было уже слишком поздно: к моменту произнесения речи насилие между индусами и мусульманами достигло такой спирали, что никто не мог его контролировать.

Индусы и мусульмане начали нападать друг на друга во время хаоса, развязанного Второй мировой войной. В 1942 году, когда японцы захватили Сингапур и Рангун и быстро продвинулись через Бирму в сторону Индии, партия Конгресса начала кампанию гражданского неповиновения, Движение за выход из Индии, а его лидеры, включая Ганди и Неру, были арестованы. Пока они находились в тюрьме, Джинна, объявивший себя верным союзником британцев, укрепил за собой мнение, что это лучшая защита интересов мусульман от господства индусов. К тому времени, когда война закончилась и лидеры партии Конгресса были освобождены, Неру считал, что Джинна представляет собой «явный пример полного отсутствия цивилизованного ума», а Ганди называл его «маньяком» и «злым гением».

К тому времени, когда война закончилась и лидеры партии Конгресса были освобождены, Неру считал, что Джинна представляет собой «явный пример полного отсутствия цивилизованного ума», а Ганди называл его «маньяком» и «злым гением».

С этого момента уличное насилие между индусами и мусульманами начало нарастать. Люди уезжали или были вынуждены покинуть смешанные районы и укрывались во все более поляризованных гетто. Напряженность часто усиливалась местными и региональными политическими лидерами. Х. С. Сухраварди, безжалостный главный министр Мусульманской лиги Бенгалии, произнес подстрекательские речи в Калькутте, спровоцировав бунтовщиков против своего собственного индуистского населения и написав в газете, что «кровопролитие и беспорядки не обязательно являются злом сами по себе, если к ним прибегают для благородное дело.»

Первая серия массовых религиозных убийств произошла в Калькутте в 1946 году, отчасти в результате подстрекательства Сухраварди. История фон Тунцельмана рассказывает о зверствах, свидетелем которых стал писатель Нирад Ч. Чаудхури. Чаудхури описал человека, привязанного к соединительной коробке трамвайных путей, с небольшим отверстием, просверленным в его черепе, чтобы он истек кровью как можно медленнее. Он также написал о толпе индусов, раздевшей четырнадцатилетнего мальчика догола, чтобы подтвердить, что он был обрезан и, следовательно, мусульманин. Затем мальчика бросили в пруд и привязали к нему бамбуковыми шестами: «бенгальский инженер, получивший образование в Англии, отметил время, которое ему понадобилось, чтобы умереть, на своих наручных часах Rolex, и задался вопросом, насколько тяжелой была жизнь мусульманского ублюдка». Погибло пять тысяч человек. Американская фотожурналистка Маргарет Бурк-Уайт, ставшая свидетельницей открытия ворот нацистского концлагеря годом ранее, писала, что улицы Калькутты «похожи на Бухенвальд».

Чаудхури. Чаудхури описал человека, привязанного к соединительной коробке трамвайных путей, с небольшим отверстием, просверленным в его черепе, чтобы он истек кровью как можно медленнее. Он также написал о толпе индусов, раздевшей четырнадцатилетнего мальчика догола, чтобы подтвердить, что он был обрезан и, следовательно, мусульманин. Затем мальчика бросили в пруд и привязали к нему бамбуковыми шестами: «бенгальский инженер, получивший образование в Англии, отметил время, которое ему понадобилось, чтобы умереть, на своих наручных часах Rolex, и задался вопросом, насколько тяжелой была жизнь мусульманского ублюдка». Погибло пять тысяч человек. Американская фотожурналистка Маргарет Бурк-Уайт, ставшая свидетельницей открытия ворот нацистского концлагеря годом ранее, писала, что улицы Калькутты «похожи на Бухенвальд».

Когда беспорядки распространились на другие города и число жертв возросло, лидеры Партии Конгресса, изначально выступавшие против раздела, начали рассматривать его как единственный способ избавиться от беспокойного Джинны и его Мусульманской лиги. В своей речи в апреле 1947 года Неру сказал: «Я хочу, чтобы те, кто стоит на нашем пути как препятствие, шли своим путем». Точно так же британцы поняли, что потеряли все остатки контроля, и начали ускорять свою стратегию ухода. Днем 20 февраля 19 г.47 января премьер-министр Великобритании Клемент Этли объявил перед парламентом, что британское правление закончится «не позднее июня 1948 года». Если к тому времени Неру и Джинна примирятся, власть перейдет к «некоей форме центрального правительства Британской Индии». В противном случае они передали бы власть «таким образом, который может показаться наиболее разумным и отвечающим интересам индийского народа».

В своей речи в апреле 1947 года Неру сказал: «Я хочу, чтобы те, кто стоит на нашем пути как препятствие, шли своим путем». Точно так же британцы поняли, что потеряли все остатки контроля, и начали ускорять свою стратегию ухода. Днем 20 февраля 19 г.47 января премьер-министр Великобритании Клемент Этли объявил перед парламентом, что британское правление закончится «не позднее июня 1948 года». Если к тому времени Неру и Джинна примирятся, власть перейдет к «некоей форме центрального правительства Британской Индии». В противном случае они передали бы власть «таким образом, который может показаться наиболее разумным и отвечающим интересам индийского народа».

«Эти таблетки вылечат ваше обсессивно-компульсивное расстройство, но сначала я хотел бы узнать, не могли бы вы привести в порядок мои полки».

В марте 1947 года обаятельный младший член королевской семьи по имени лорд Луис Маунтбэттен прилетел в Дели в качестве последнего вице-короля Великобритании, чтобы передать власть и как можно быстрее покинуть Индию. Серия катастрофических встреч с непримиримым Джинной вскоре убедила его в том, что лидер Мусульманской лиги был «психопатом», не поддающимся переговорам. Обеспокоенный тем, что, если он не будет действовать быстро, Британия может, как пишет Хаджари, в конечном итоге «арбитровать гражданскую войну», Маунтбэттен применил свое немалое обаяние, чтобы убедить все стороны согласиться на раздел как на единственный оставшийся вариант.

Серия катастрофических встреч с непримиримым Джинной вскоре убедила его в том, что лидер Мусульманской лиги был «психопатом», не поддающимся переговорам. Обеспокоенный тем, что, если он не будет действовать быстро, Британия может, как пишет Хаджари, в конечном итоге «арбитровать гражданскую войну», Маунтбэттен применил свое немалое обаяние, чтобы убедить все стороны согласиться на раздел как на единственный оставшийся вариант.

В начале июня Маунтбеттен ошеломил всех, объявив 15 августа 1947 года датой передачи власти — на десять месяцев раньше, чем ожидалось. Причины такой поспешности до сих пор являются предметом споров, но вполне вероятно, что Маунтбеттен хотел шокировать ссорящиеся стороны, заставив их осознать, что они мчатся к сектантской пропасти. Однако спешка только усугубила хаос. Сирилу Рэдклиффу, британскому судье, которому было поручено провести границы двух новых государств, было дано всего сорок дней, чтобы переделать карту Южной Азии. Границы были окончательно объявлены два дня после года независимости Индии.

Никто из участников спора не был доволен компромиссом, на который навязал их Маунтбэттен. Джинна, которому удалось создать новую страну, рассматривал усеченное государство, которое ему дали — кусок восточной и западной оконечности Индии, разделенные тысячей миль индийской территории, — как «изуродованную, обезображенную и изъеденную молью» пародию на земля, за которую он сражался. Он предупредил, что раздел Пенджаба и Бенгалии «посеет семена серьезных проблем в будущем».

Вечером 14 августа 1947 года в доме вице-короля в Нью-Дели Маунтбеттен и его жена уселись смотреть фильм Боба Хоупа «Моя любимая брюнетка». Неподалеку, у подножия холма Райсина, в Учредительном собрании Индии, Неру поднялся на ноги, чтобы произнести свою самую известную речь. «Давным-давно мы встретились с судьбой, — продекламировал он. «Ровно в полночь, когда мир спит, Индия пробудится к жизни и свободе».

Но за пределами хорошо охраняемых анклавов Нью-Дели ужас был в самом разгаре. В тот же вечер, когда оставшиеся в Лахоре британские официальные лица отправились на железнодорожную станцию, им пришлось пробираться по улицам, усеянным трупами. На платформах они обнаружили железнодорожников, поливавших из шланга лужи крови. Несколькими часами ранее группа индусов, бежавших из города, была убита мусульманской толпой, когда они ждали поезда. Когда «Бомбейский экспресс» выехал из Лахора и отправился в путь на юг, чиновники увидели, что Пенджаб пылает, и пламя поднимается из деревни за деревней.

На платформах они обнаружили железнодорожников, поливавших из шланга лужи крови. Несколькими часами ранее группа индусов, бежавших из города, была убита мусульманской толпой, когда они ждали поезда. Когда «Бомбейский экспресс» выехал из Лахора и отправился в путь на юг, чиновники увидели, что Пенджаб пылает, и пламя поднимается из деревни за деревней.

То, что последовало за этим, особенно в Пенджабе, главном центре насилия, стало одной из величайших человеческих трагедий двадцатого века. Как пишет Нисид Хаджари: «Пешие караваны обездоленных беженцев, спасающихся от насилия, растянулись на 50 и более миль. Когда крестьяне устало брели, конные партизаны вырвались из высоких посевов вдоль дороги и зарезали их, как овец. Специальные поезда с беженцами, битком набитые в пути, неоднократно попадали в засады по пути. Слишком часто они пересекали границу в гробовой тишине, из-под дверей их вагонов сочилась кровь».

За несколько месяцев ландшафт Южной Азии безвозвратно изменился. В 1941 году в Карачи, ставшей первой столицей Пакистана, проживало 47,6% индуистов. Дели, столица независимой Индии, была на треть мусульманской. К концу десятилетия почти все индусы Карачи бежали, а двести тысяч мусульман были изгнаны из Дели. Изменения, внесенные за считанные месяцы, остаются неизгладимыми и через семьдесят лет.

В 1941 году в Карачи, ставшей первой столицей Пакистана, проживало 47,6% индуистов. Дели, столица независимой Индии, была на треть мусульманской. К концу десятилетия почти все индусы Карачи бежали, а двести тысяч мусульман были изгнаны из Дели. Изменения, внесенные за считанные месяцы, остаются неизгладимыми и через семьдесят лет.

Более двадцати лет назад я посетил писателя Ахмеда Али. Али был автором «Сумерек в Дели», опубликованных в 1940» при поддержке Вирджинии Вулф и Э. М. Форстера и, вероятно, до сих пор остается лучшим романом, написанным о индийской столице. Али вырос в смешанном мире старого Дели, но к тому времени, когда я посетил его, он жил в изгнании в Карачи. «Цивилизация Дели возникла в результате смешения двух разных культур, индуистской и мусульманской, — сказал он мне. Теперь «Дели мертв. . . . Все, что делало Дели особенным, было вырвано с корнем и рассеяно». Он особенно сетовал на то, что утонченность делийского урду была разрушена: «Теперь язык уменьшился. Так много слов потеряно».

Так много слов потеряно».

Как и Али, писатель из Бомбея Саадат Хасан Манто увидел в создании Пакистана личную и общественную катастрофу. Трагедия раздела, писал он, не в том, что теперь вместо одной страны две страны, а в осознании того, что «люди в обеих странах были рабами, рабами фанатизма». . . рабы религиозных страстей, рабы животных инстинктов и варварства». Безумие, свидетелем которого он стал, и травма, которую он пережил в процессе отъезда из Бомбея и эмиграции в Лахор, запомнились ему на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, это также превратило его в величайшего мастера рассказов на урду. До раздела Манто был эссеистом, сценаристом и журналистом разного уровня художественной подготовки. Потом, в течение нескольких лет бешеного творчества, он стал автором, достойным сравнения с Чеховым, Золя и Мопассаном, которых он переводил и брал за образец. Хотя его работы до сих пор мало известны за пределами Южной Азии, ряд прекрасных новых переводов — Аатиша Тасира, Мэтта Рика и Афтаба Ахмада — обещают привлечь к нему более широкую аудиторию.

Как недавно было показано в книге Аиши Джалал «Жалость раздела» — Джалал — внучатая племянница Манто, — он был сбит с толку логикой раздела. «Несмотря на попытки, — писал он, — я не смог отделить Индию от Пакистана и Пакистан от Индии». Кому, спрашивал он, принадлежит литература, написанная в неделимой Индии? Хотя он столкнулся с критикой и цензурой, он одержимо писал о сексуальном насилии, сопровождавшем Partition. «Когда я думаю о выздоровевших женщинах, я думаю только об их раздутых животах — что будет с этими животами?» он спросил. Будут ли дети, зачатые таким образом, «принадлежать Пакистану или Индостану?»

Самая необычная черта письма Манто заключается в том, что, несмотря на все его чувства, он никогда не осуждает. Вместо этого он призывает нас попытаться понять, что происходит в умах всех его персонажей, убийц и убитых, насильников и изнасилованных. В рассказе «Холоднее льда» мы входим в спальню Ишвара Сингха, сикха-убийцы и насильника, страдающего от импотенции с тех пор, как он похитил красивую мусульманку.