Пушкин А.С. Афоризмы и цитаты из произведений русской литературы.

Главные герои поэмы

Число персонажей поэмы невелико — композиция произведения основана на мыслях и поступках трех действующих лиц.

Евгений — мелкий чиновник, род которого был когда-то знатным. Он мечтал о тихом семейном счастье с любимой девушкой Парашей. Из-за её гибели сошёл с ума.

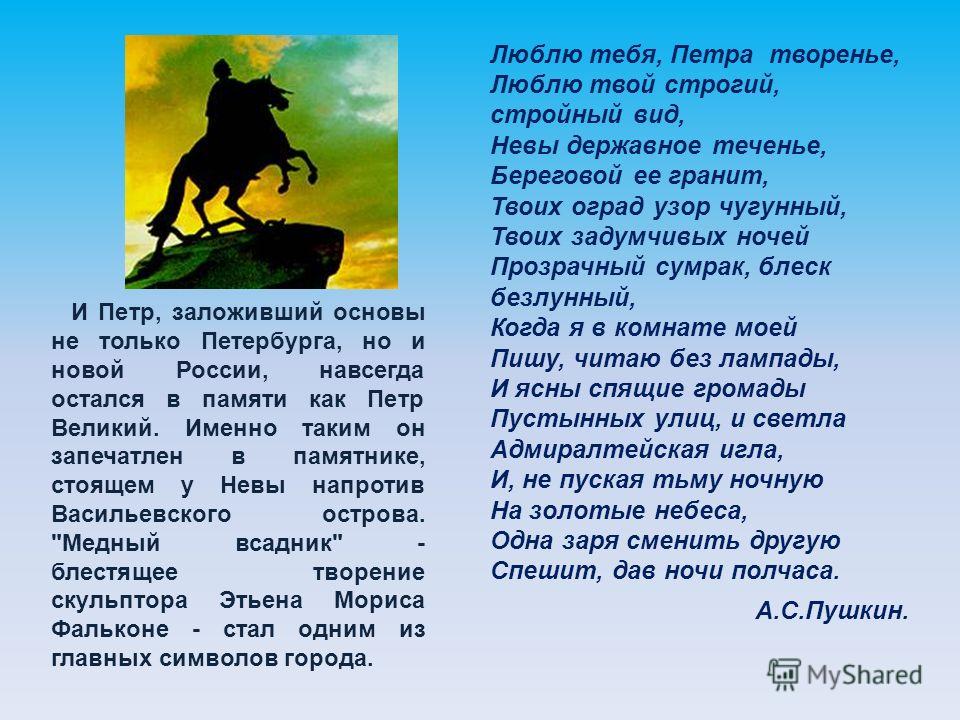

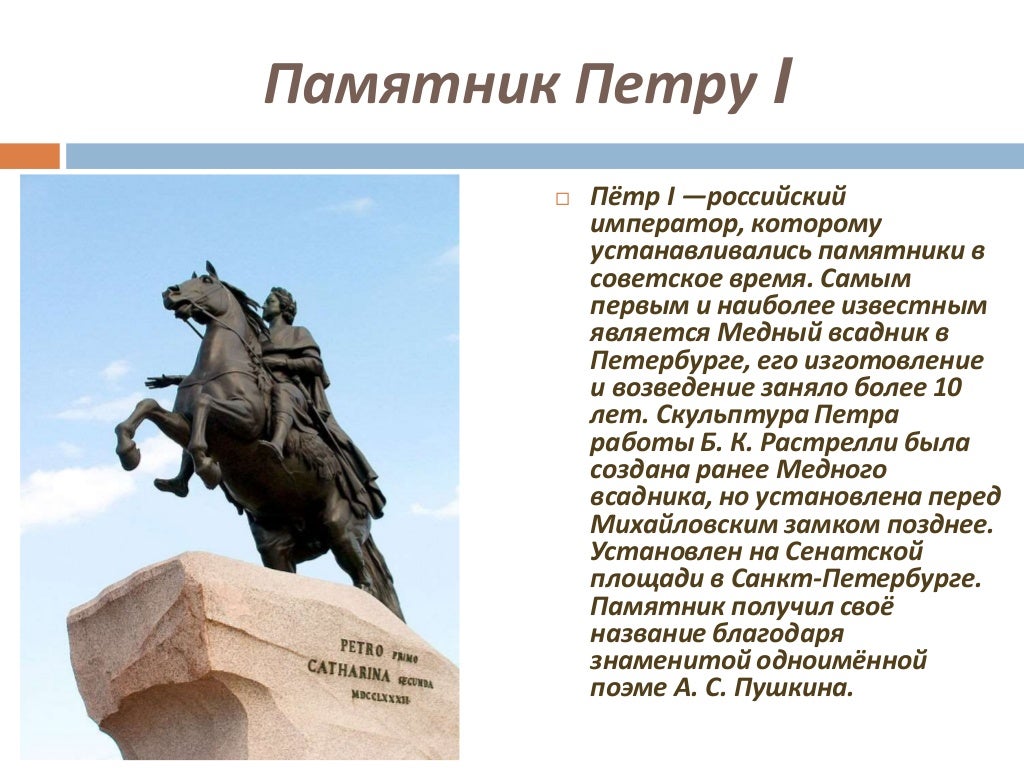

Петр I — олицетворение государства в поэме, главный строитель Петербурга. В прологе Пушкин прославляет «великие думы» Петра и новую столицу русского государства, выстроенную из военно-стратегических и экономических соображений. Поэт прямо восхваляет великое дело Петра. Однако государственные соображения стали причиной трагедии обыкновенного человека.

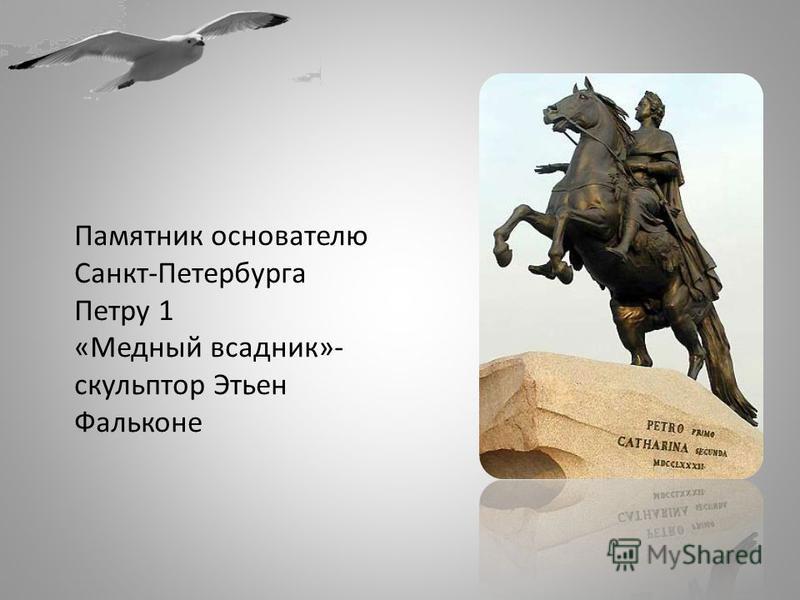

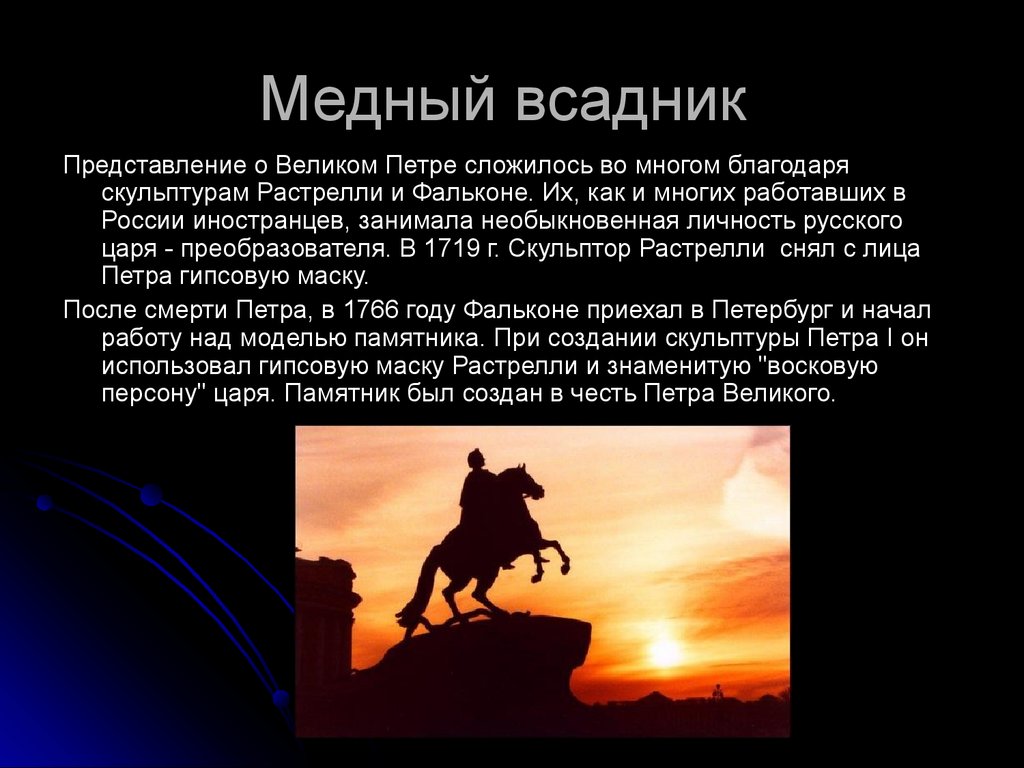

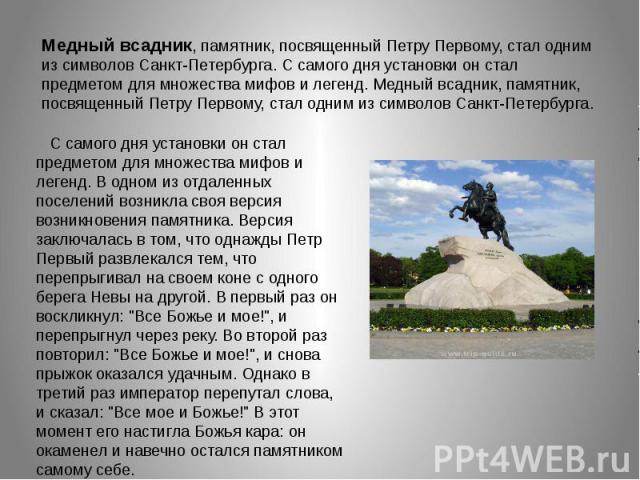

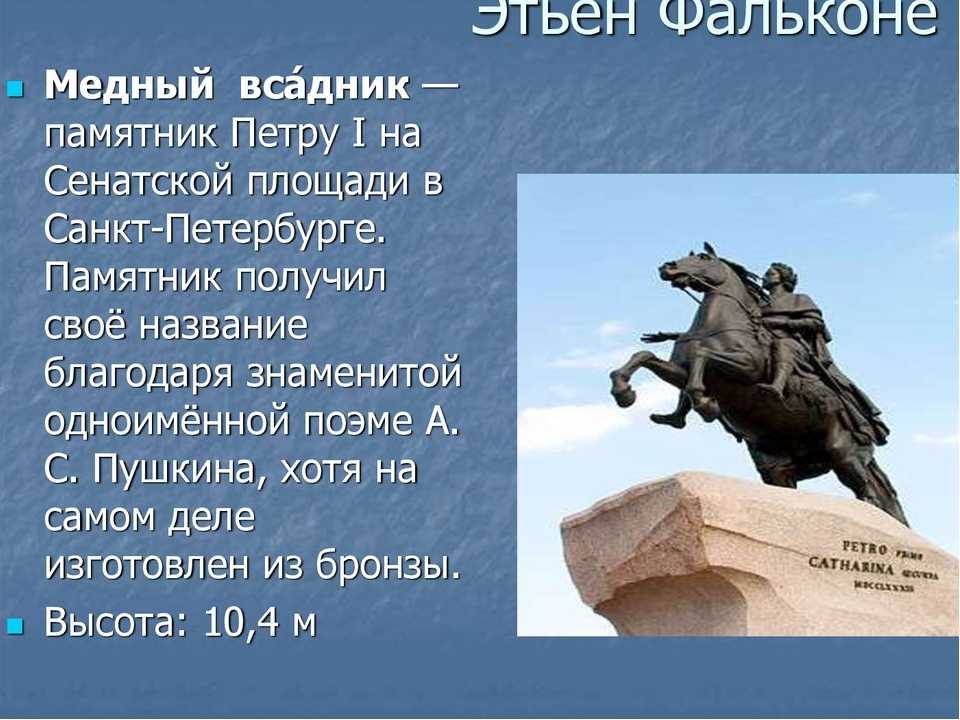

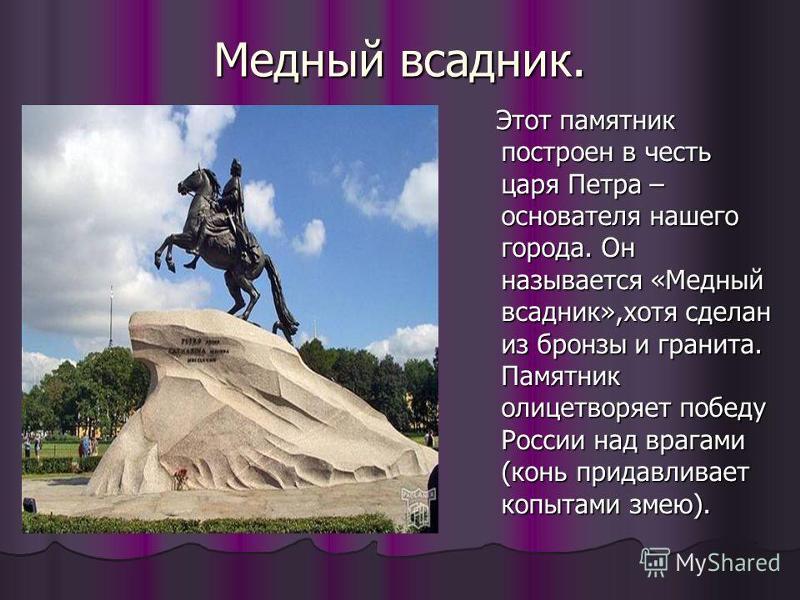

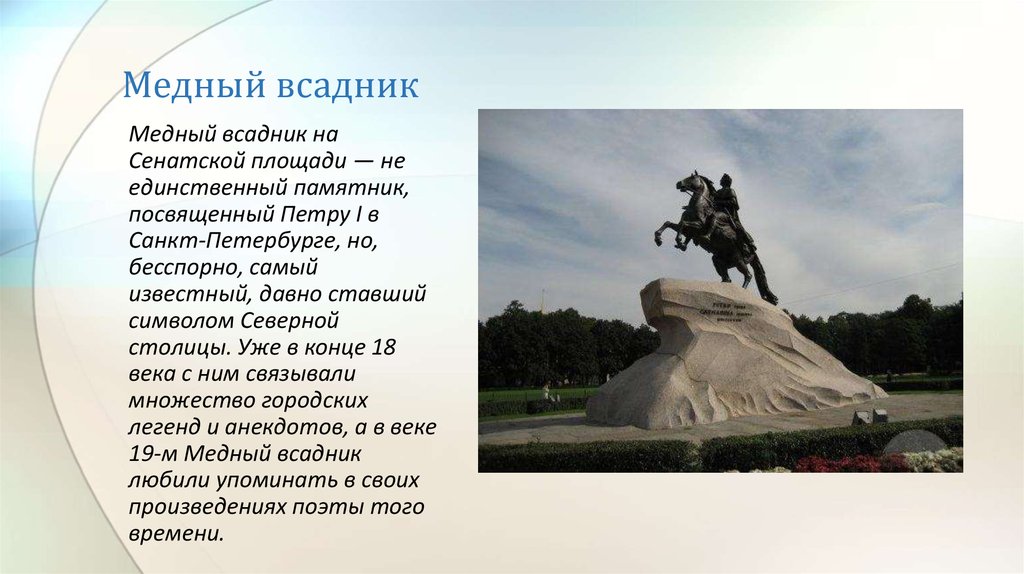

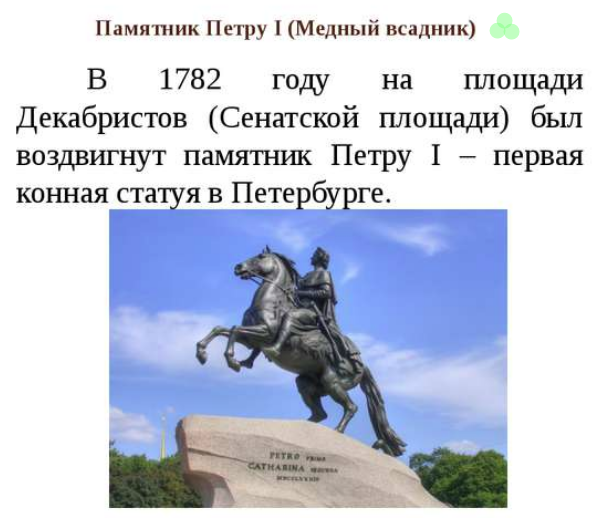

Медный всадник — памятник Петру Первому, царю-реформатору. Памятник императору на вздыбленном коне символизирует государство.

Краткое содержание поэмы Пушкина «Медный всадник» по частям с цитатами

Сюжет поэмы разворачивается в Санкт-Петербурге, во временной шкале он разделен на две части. Первая относится к моменту возникновения замысла о строительстве новой столицы новой империи и занимает пятую часть всего сюжета. Вторая часть разворачивается осенью 1824 года.

Первая относится к моменту возникновения замысла о строительстве новой столицы новой империи и занимает пятую часть всего сюжета. Вторая часть разворачивается осенью 1824 года.

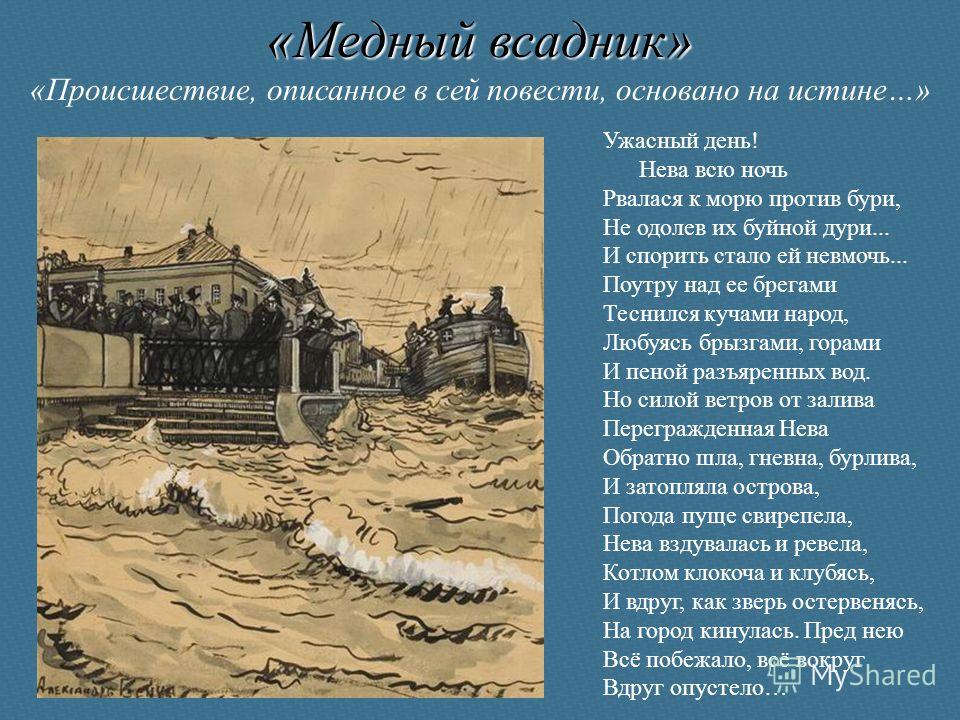

Предисловие

Предисловие имеет следующее содержание:

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом.

Вступление

В начале поэмы перед читателем разворачивается сцена, где главным героем выступает Петр I. После того, как русским войскам удалось отбить балтийский берег, царь стоит «на берегу пустынных волн».

На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел

Молодой император решил возвести здесь новый город, который стал бы торговым и промышленным центром России. Замысел удалось воплотить в жизнь, и Петербург «Вознёсся пышно, горделиво», стал одним из красивейших европейских городов.

Часть 1. Знакомство с главным персонажем

Осень 1824 год петербуржцев не радовала — дождило неделями, а штормовой ветер пронизывал насквозь. Евгений возвратился из гостей в свою холостяцкую квартиру. Здесь было пусто и неуютно. Молодой человека не мог заснуть, думал о будущем.

Редеет мгла ненастной ночи И бледный день уж настает…

Он надеялся сделать предложение любимой девушке, мечтал о своей Параше. Евгений представлял, как девушка примет его предложение, и они будут жить долго и счастливо. Но для женитьбы не хватало денег. Молодой человека надеялся, что Параша подождет, пока он сможет накопить нужную сумму. А дождь за окном усиливался.

Наступал канун страшного события. Из-за обильного дождя Нева стала выходить из берегов. Евгений начал беспокоиться о своей невесте и ее матери. Женщины жили на острове и были беззащитны перед стихией.

Часть первая

Ноябрь. Иллюстрация к поэме Пушкина «Медный всадник»

Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумною волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной. Уж было поздно и темно; Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя. В то время из гостей домой Пришел Евгений молодой… Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому же дружно. Прозванья нам его не нужно, Хотя в минувши времена Оно, быть может, и блистало И под пером Карамзина В родных преданьях прозвучало; Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине.

Плеская шумною волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной. Уж было поздно и темно; Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя. В то время из гостей домой Пришел Евгений молодой… Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому же дружно. Прозванья нам его не нужно, Хотя в минувши времена Оно, быть может, и блистало И под пером Карамзина В родных преданьях прозвучало; Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог В волненье разных размышлений. О чем же думал он? о том, Что был он беден, что трудом Он должен был себе доставить И независимость и честь; Что мог бы бог ему прибавить Ума и денег. Что ведь есть Такие праздные счастливцы, Ума недальнего, ленивцы, Которым жизнь куда легка! Что служит он всего два года; Он также думал, что погода Не унималась; что река Всё прибывала; что едва ли С Невы мостов уже не сняли И что с Парашей будет он Дни на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт:

Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет? Оно и тяжело, конечно; Но что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов; Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой И в нем Парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой — Местечко получу, Параше Препоручу семейство наше И воспитание ребят… И станем жить, и так до гроба Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят…»

Так он мечтал. И грустно было Ему в ту ночь, и он желал, Чтоб ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито… Сонны очи Он наконец закрыл. И вот Редеет мгла ненастной ночи И бледный день уж настает… Ужасный день! Нева всю ночь Рвалася к морю против бури, Не одолев их буйной дури… И спорить стало ей невмочь… Поутру над ее брегами Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод.

Народ на берегу Невы

Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И затопляла острова, Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею Всё побежало, всё вокруг Вдруг опустело — воды вдруг Втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь как тритон, По пояс в воду погружен.

Пред нею Всё побежало, всё вокруг Вдруг опустело — воды вдруг Втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь как тритон, По пояс в воду погружен.

Наводнение

Осада! приступ! злые волны, Как воры, лезут в окна. Челны С разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит божий гнев и казни ждет. Увы! всё гибнет: кров и пища! Где будет взять? В тот грозный год Покойный царь еще Россией Со славой правил. На балкон, Печален, смутен, вышел он И молвил: «С божией стихией Царям не совладеть». Он сел И в думе скорбными очами На злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, И в них широкими реками Вливались улицы. Дворец Казался островом печальным. Царь молвил — из конца в конец, По ближним улицам и дальным В опасный путь средь бурных вод Его пустились генералы Спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой, Где дом в углу вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые, На звере мраморном верхом, Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, Не за себя. Он не слыхал, Как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал.

Евгений на мраморном льве

Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были. Словно горы, Из возмущенной глубины Вставали волны там и злились, Там буря выла, там носились Обломки… Боже, боже! там — Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива — Забор некрашеный, да ива И ветхий домик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта… Или во сне Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может! Вкруг него Вода и больше ничего! И, обращен к нему спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне.

Как писать сочинение

Сочинение по произведению Пушкина «Медный всадник» должно включать в себя краткую историю создания произведения, основную мысль и заключение. Все тезисы можно свести к такому плану.

- Вступление и история возникновения города на Неве.

- «Здесь будет город заложен».

- «люблю тебя, Петра творенье…» — прославление новой столицы.

- Знакомство с Евгением.

- Образ жизни и мечты главного героя.

- Наводнение.

- Последствия стихийного бедствия. Сообщение о трагедии.

- Медный всадник.

- Образ жизни Евгения после наводнения.

- Встреча с Медным всадником.

- Побег и гибель главного героя.

- Заключение и суть произведения.

При раскрытии каждого пункта плана следует внимательно изучать отрывки из поэмы, ставить себя на место главного героя. В сочинении желательно дать ответы на такие вопросы, как:

- почему именно Медный Всадник стал для Евгения воплощением собственных несчастий?

- как поэт обыгрывает контраст между величием царя и ничтожностью маленького человека?

- чем могла бы закончиться поэма, если бы Параша осталась жива?

Часть вторая

Но вот, насытясь разрушеньем И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, Своим любуясь возмущеньем И покидая с небреженьем Свою добычу. Так злодей, С свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит; вопли, скрежет, Насилье, брань, тревога, вой!.. И, грабежом отягощенны, Боясь погони, утомленны, Спешат разбойники домой, Добычу на пути роняя.

Так злодей, С свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит; вопли, скрежет, Насилье, брань, тревога, вой!.. И, грабежом отягощенны, Боясь погони, утомленны, Спешат разбойники домой, Добычу на пути роняя.

Евгений спешит к реке

Вода сбыла, и мостовая Открылась, и Евгений мой Спешит, душою замирая, В надежде, страхе и тоске К едва смирившейся реке. Но, торжеством победы полны, Еще кипели злобно волны, Как бы под ними тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тяжело Нева дышала, Как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит: видит лодку; Он к ней бежит как на находку; Он перевозчика зовет — И перевозчик беззаботный Его за гривенник охотно Чрез волны страшные везет.

Иллюстрация А. Н. Бенуа к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»

И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец, И скрыться вглубь меж их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн — и наконец Достиг он берега. Несчастный Знакомой улицей бежит В места знакомые. Глядит, Узнать не может. Вид ужасный! Всё перед ним завалено; Что сброшено, что снесено; Скривились домики, другие Совсем обрушились, иные Волнами сдвинуты; кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его Судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, И вот залив, и близок дом… Что ж это?.. Он остановился. Пошел назад и воротился.

Вид ужасный! Всё перед ним завалено; Что сброшено, что снесено; Скривились домики, другие Совсем обрушились, иные Волнами сдвинуты; кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его Судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, И вот залив, и близок дом… Что ж это?.. Он остановился. Пошел назад и воротился.

Иллюстрация к поэме Пушкина «Медный всадник»

Глядит… идет… еще глядит. Вот место, где их дом стоит; Вот ива. Были здесь вороты — Снесло их, видно. Где же дом? И, полон сумрачной заботы, Все ходит, ходит он кругом, Толкует громко сам с собою — И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла; Но долго жители не спали И меж собою толковали О дне минувшем. Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул над тихою столицей И не нашел уже следов Беды вчерашней; багряницей Уже прикрыто было зло. В порядок прежний всё вошло. Уже по улицам свободным С своим бесчувствием холодным Ходил народ. Чиновный люд, Покинув свой ночной приют, На службу шел. Торгаш отважный, Не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь свой убыток важный На ближнем выместить. С дворов Свозили лодки. Граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов.

Чиновный люд, Покинув свой ночной приют, На службу шел. Торгаш отважный, Не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь свой убыток важный На ближнем выместить. С дворов Свозили лодки. Граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений… Увы! его смятенный ум Против ужасных потрясений Не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался В его ушах. Ужасных дум Безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц — он К себе домой не возвращался. Его пустынный уголок Отдал внаймы, как вышел срок, Хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром Не приходил. Он скоро свету Стал чужд. Весь день бродил пешком, А спал на пристани; питался В окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем Рвалась и тлела. Злые дети Бросали камни вслед ему.

Иллюстрация к поэме «Медный всадник»

Нередко кучерские плети Его стегали, потому Что он не разбирал дороги Уж никогда; казалось — он Не примечал. Он оглушен Был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век Влачил, ни зверь ни человек, Ни то ни сё, ни житель света, Ни призрак мертвый… Раз он спал У невской пристани. Дни лета Клонились к осени. Дышал Ненастный ветер. Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не внемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было: Дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали, во тьме ночной Перекликался часовой… Вскочил Евгений; вспомнил живо Он прошлый ужас; торопливо Он встал; пошел бродить, и вдруг Остановился — и вокруг Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице.

Он оглушен Был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век Влачил, ни зверь ни человек, Ни то ни сё, ни житель света, Ни призрак мертвый… Раз он спал У невской пристани. Дни лета Клонились к осени. Дышал Ненастный ветер. Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не внемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было: Дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали, во тьме ночной Перекликался часовой… Вскочил Евгений; вспомнил живо Он прошлый ужас; торопливо Он встал; пошел бродить, и вдруг Остановился — и вокруг Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице.

Иллюстрация к «Медному всаднику» Пушкина

Он очутился под столбами Большого дома. На крыльце С подъятой лапой, как живые, Стояли львы сторожевые, И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сидел на бронзовом коне.

Медный всадник

Евгений вздрогнул. Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал И место, где потоп играл, Где волны хищные толпились, Бунтуя злобно вкруг него, И львов, и площадь, и того, Кто неподвижно возвышался Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой Под морем город основался… Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?

Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..» И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось… И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой.

Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..» И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось… И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой.

Медный всадник и Евгений

И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне; И во всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал.

Медный всадник скачет за Евгением

И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой.

Иллюстрация А. Н. Бенуа к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»

Остров малый На взморье виден. Иногда Причалит с неводом туда Рыбак на ловле запоздалый И бедный ужин свой варит, Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье, Пустынный остров. Не взросло Там ни былинки. Наводненье Туда, играя, занесло Домишко ветхой. Над водою Остался он как черный куст. Его прошедшею весною Свезли на барке. Был он пуст И весь разрушен. У порога Нашли безумца моего, И тут же хладный труп его Похоронили ради бога.

А. С. Пушкин, осень 1833

История создания поэмы «Медный всадник»

А.С. Пушкин приступил к созданию поэмы в 1833 году, в период знаменитой «болдинской осени». Идея об ожившем монументе могла прийти из бессмертного произведения Мольера «Дон Жуан». По другой версии, поэт взял за основу рассказ о том, как сон одного майора помешал Александру I вывезти монумент из Петербурга. При работе Пушкин использовал документальные хроники наводнения и изучал рассказы очевидцев, переживших это стихийное бедствие. Каждый стих поэт переписывал по нескольку раз, добиваясь идеальной рифмы и звучания.

Каждый стих поэт переписывал по нескольку раз, добиваясь идеальной рифмы и звучания.

Несмотря на личную протекцию царя, цензоры не пропустили публикацию поэмы, и вернули ее Пушкину с множеством правок. Поэт справедливо оценил присланные замечания, как цензуру, о чем и написал в своем дневнике. Автор попытался внести в произведение правки с учетом пометок царя, но вскоре оставил эту затею: «Медный Всадник» был написан настолько хорошо, что любые изменения лишь портили четкий слог.

При жизни А.С. Пушкина поэма оставалась неопубликованной и была известна только узкому кругу друзей.

После смерти поэта в журнале «Современник» был опубликован полный текст «Медного всадника» с переработками Жуковского. Так, были вырезаны сцены бунта и прочие стихи, которые могли бы не понравиться цензорам. В урезанном виде поэму публиковали до начала XX века.

«Медный всадник» — читательский дневник по поэме А. Пушкина

Романтическая поэма «Медный всадник» была написана великим русским поэтом Александром Пушкиным в 1833 году в Болдине.

Описание книги для читательского дневника

Автор:

Александр Сергеевич Пушкин

Название произведения:

Медный всадник

Жанр:

поэма

Год написания:

1833

Издательство:

Стрекоза-Пресс

Год издания:

2008

Количество страниц:

26

Главные герои и их краткая характеристика

Евгений – молодой чиновник, простой, бедный, недалекий молодой человек, мечтающий о семейном счастье. Петр Первый – российский император, олицетворяющий собой самодержавие, представлен в виде статуи Медного всадника. Параша — возлюбленная героя

Время и место сюжета

Действие поэмы происходит в Петербурге в ноябре 1824 года. В основе произведения лежит история подлинного наводнения, унесшее множество жизней. Своим названием поэма обязана знаменитой статуе Петра Первого, которая, согласно городским легендам, могла оживать.

Краткое содержание и сюжет

В предисловии автор описывает величие славного города Петербурга, затмившего собой Москву. Это стало возможным благодаря стараниям Петра Первого, решившего прорубить окно в Европу. Затем автор переносит в 1824 год, когда и разворачиваются основные действия поэмы.

Это стало возможным благодаря стараниям Петра Первого, решившего прорубить окно в Европу. Затем автор переносит в 1824 год, когда и разворачиваются основные действия поэмы.

Холодным, промозглым ноябрьским вечером, промокнув под безжалостным дождем, домой вернулся молодой чиновник Евгений. Будучи бедным и от природы не слишком умным, он, все же, мечтал о лучшей жизни. Его счастье составляла миловидная девушка Параша, с которой он собирался обвенчаться. Размышляя о своем будущем с возлюбленной, Евгений и сам не заметил, как заснул под стоны разбушевавшегося ветра.

Утром Нева вышла из берегов и стала затапливать острова. Так началось страшное наводнение, принесшее страшные разрушения и сотни смертей. Разбушевавшаяся природная стихия оказалась неподвластна ни простым людям, ни царю. Несчастные жертвы наводнения могли спастись, только забравшись куда-то повыше, чтобы там переждать потоп.

Спасаясь от поступающей воды, Евгений сидел на скульптуре льва, и с ужасом взирал на разрушения, что принесла с собой река. Он не беспокоился о себе – все его мысли были о Параше, жившей с матерью на одном из островов. Рядом с Евгением возвышалась скульптура Медного всадника, с равнодушием взиравшего на происходящее.

Он не беспокоился о себе – все его мысли были о Параше, жившей с матерью на одном из островов. Рядом с Евгением возвышалась скульптура Медного всадника, с равнодушием взиравшего на происходящее.

Как только вода перестала прибывать, Евгений тотчас отправился к возлюбленной, но на месте ее дома была пустота – бурная река унесла дом вместе с его жителями. Герой никак не мог осознать, что его невеста погибла. Разум его помутился от горя, и Евгений превратился в городского сумасшедшего, жившего одним подаянием.

Однажды он очутился возле Медного всадника. Взирая на статую Петра, он принялся обвинять его в том, что он построил город на воде, которая унесла жизнь его любимой Параши. Неожиданно ему показалось, будто изваяние кинулось на него. Евгений в страхе принялся бежать. Спустя время его нашли мертвым возле дома Параши, который наводнением занесло на островок. Тут его и похоронили.

Очень краткое содержание для читательского дневника

Наводнение 1824 года в Петербурге становится роковым для главного героя. Потеряв любимую девушку в бушующих водах, он сходит с ума и обвиняет во всех бедах медную статую Петра Великого.

Потеряв любимую девушку в бушующих водах, он сходит с ума и обвиняет во всех бедах медную статую Петра Великого.

Основная мысль

Власть, решающая задачи государственной важности без учета потребностей простых людей, становится кровавой и лишается благородства.

Чему учит

Поэма учит нас тому, что чтобы не случилось в жизни нужно не терять надежду. При различных жизненных обстоятельствах мы можем быть сильно потрясены. Но нужно ни в коем случае не терять рассудок и верить только в самое лучшее.

Цитаты из текста поэмы

«…И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова…» «…Кумир с простертою рукою Сидел на бронзовом коне…» «..На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…» «…И жизнь ничто, как сон пустой…» «…О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?..» «…ведь есть Такие праздные счастливцы, Ума недальнего, ленивцы, Которым жизнь куда легка!. .»

.»

Вывод и мое мнение

Никогда не знаешь, что тебя ждет, мир хрупок, и не зависит от нас. Но когда приходят беды и несчастья, нужно скрепить сердце и быть сильным. Мы не застрахованы от неожиданных поворотов и потери близких, но нужно продолжать жить. Счастье еще раз встречается в жизни, оно в мелочах, в самом факте жизни.

Система персонажей в произведении

Образ Евгения находится в мощном противостоянии с образом самодержца-царя, представленного в данном произведении Медным всадником. Их противостояние обоюдное. Евгений выражает свой протест Петру І. Он говорит лишь пару слов, но и этого достаточно, чтобы бунтарь был наказан. В фантазиях безумца царь гонится за ним, стуча металлическими копытами по мостовой. Куда бы не побежал Евгений, царь преследует его со всех сторон. Так и происходит, когда человек становится неугоден властям.

Образы правительственной власти усилены метафорами, эпитетами, связанными с чем-то каменным и монументальным. Имя «Петр» переводится как «камень», берега реки выложены из гранита, сооружения Петербурга и сам Медный всадник, гремящий копытами. Этому описанию противопоставлена жизнь молодого Евгения, мечтающего о любимой девушке и семье. Образ главного героя живой, близкий к природе, а образ государственной власти не ощущается таковым.

Этому описанию противопоставлена жизнь молодого Евгения, мечтающего о любимой девушке и семье. Образ главного героя живой, близкий к природе, а образ государственной власти не ощущается таковым.

Словарь новых и незнакомых слов

Град – синоним город, градостроительство. Отсель – отсюда. Очи – глаза. Чухонец – пренебрежительное обозначение прибалтийско-финских народов. Думы – мысли. Порфироносная – облеченная в порфиру (мантию), царственная. Лампада – светильник, используемый в христианском богослужении. Твердыня – крепость, укрепление. Преданье – устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях. Хлад — старинное слово, означающее «холод». Чухонец — название финна или эстонца, распространенное в царской России. Отсель — то же, что и «отсюда». Диво — то, что удивляет, обозначение чуда. Челн — лодочка небольших размеров, сделанная из древесного ствола.

Челн — лодочка небольших размеров, сделанная из древесного ствола.

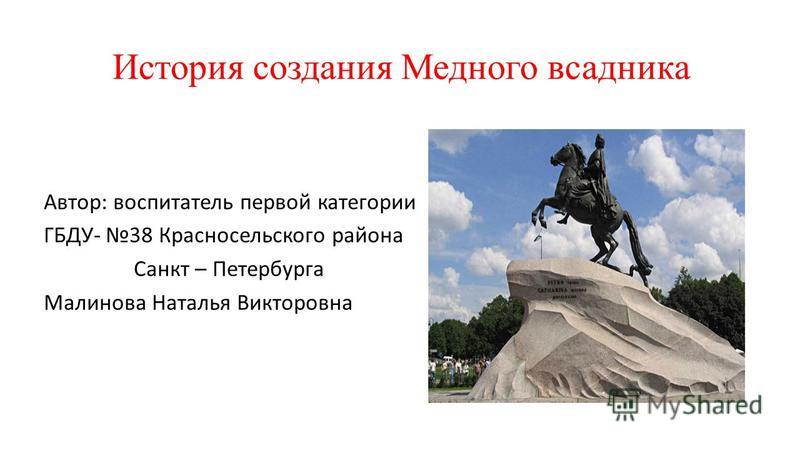

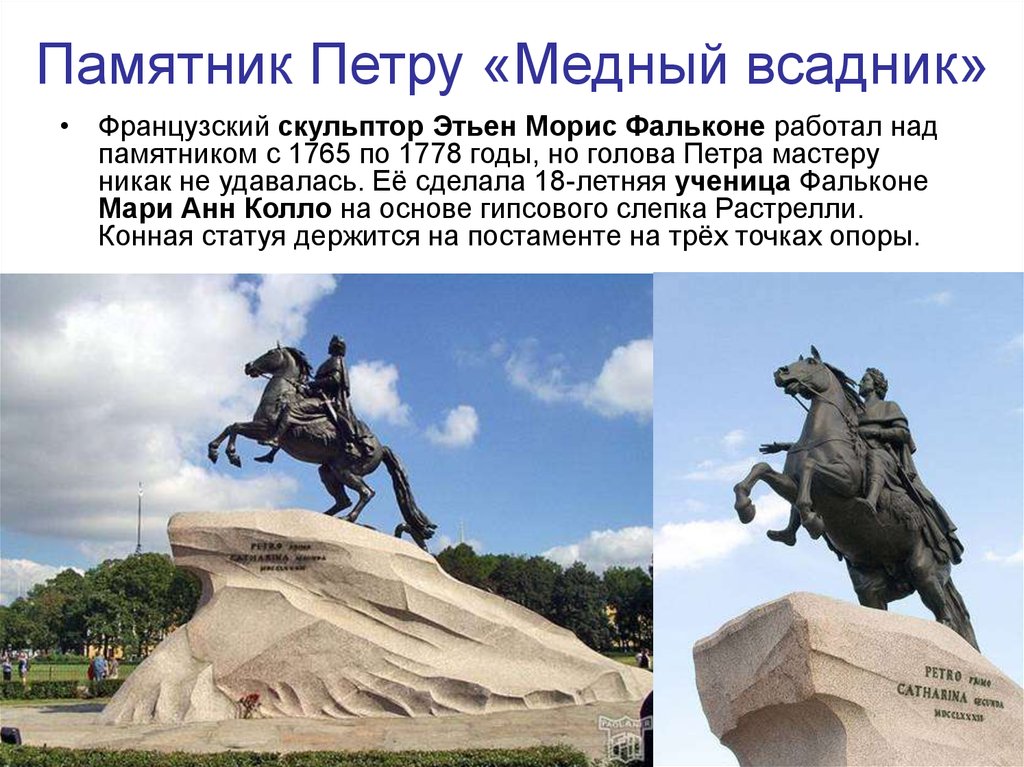

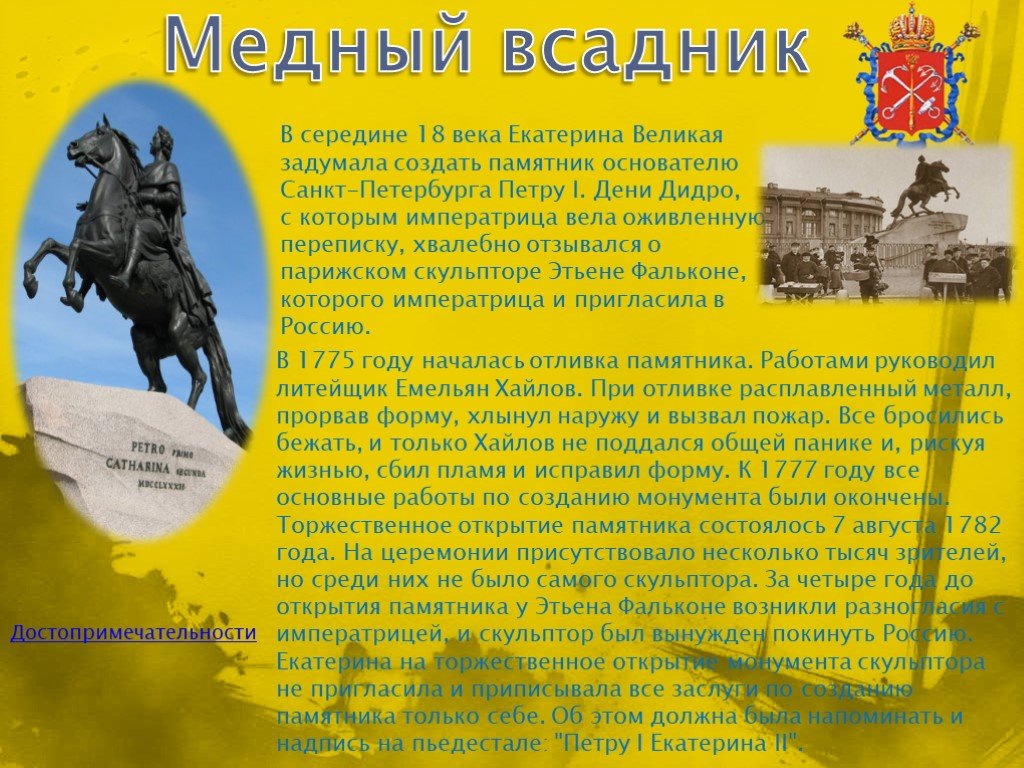

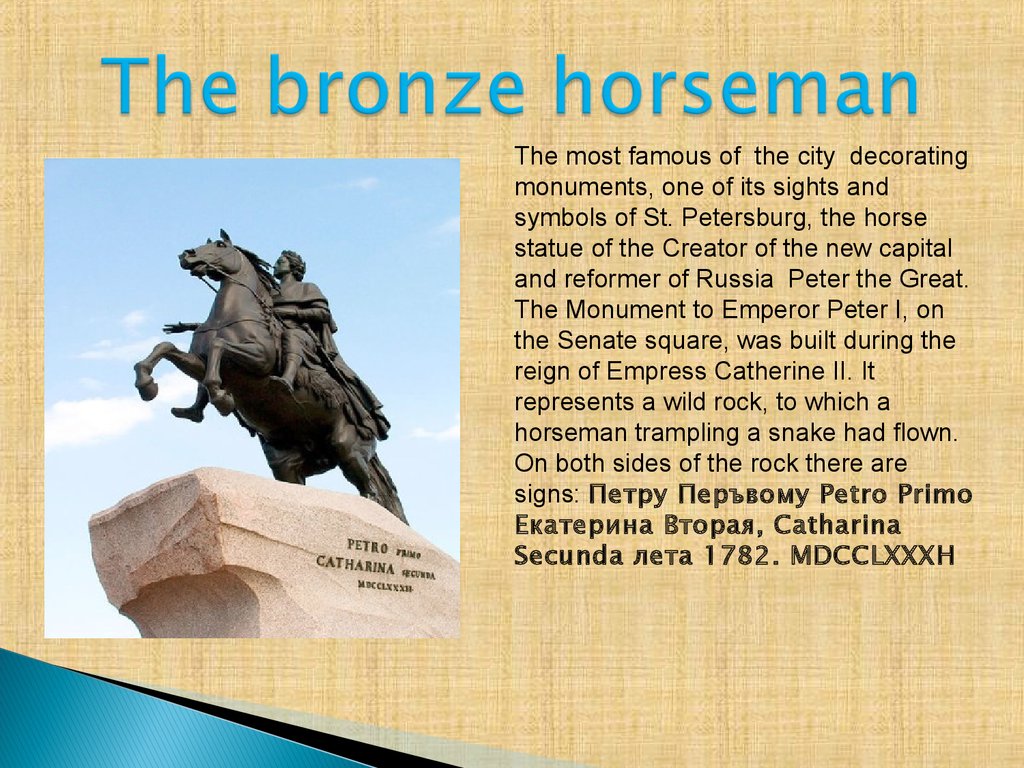

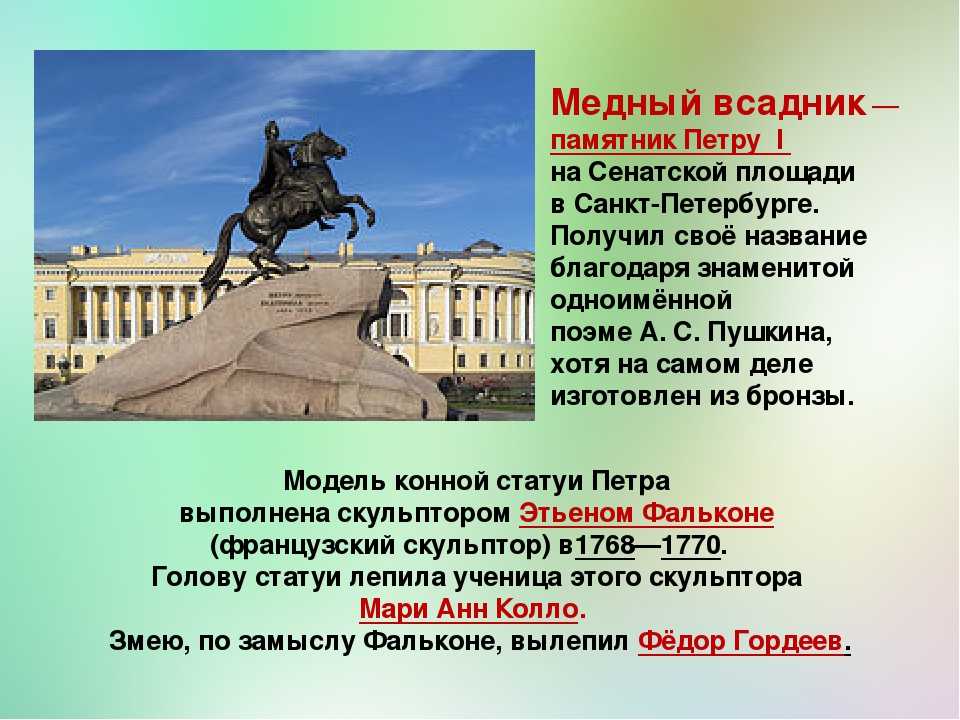

Медный всадник — памятник в Санкт-Петербурге

История создания монумента также интересна. На самом деле памятник выполнен из бронзы. «Медным» его сделала только поэма А.С. Пушкина.

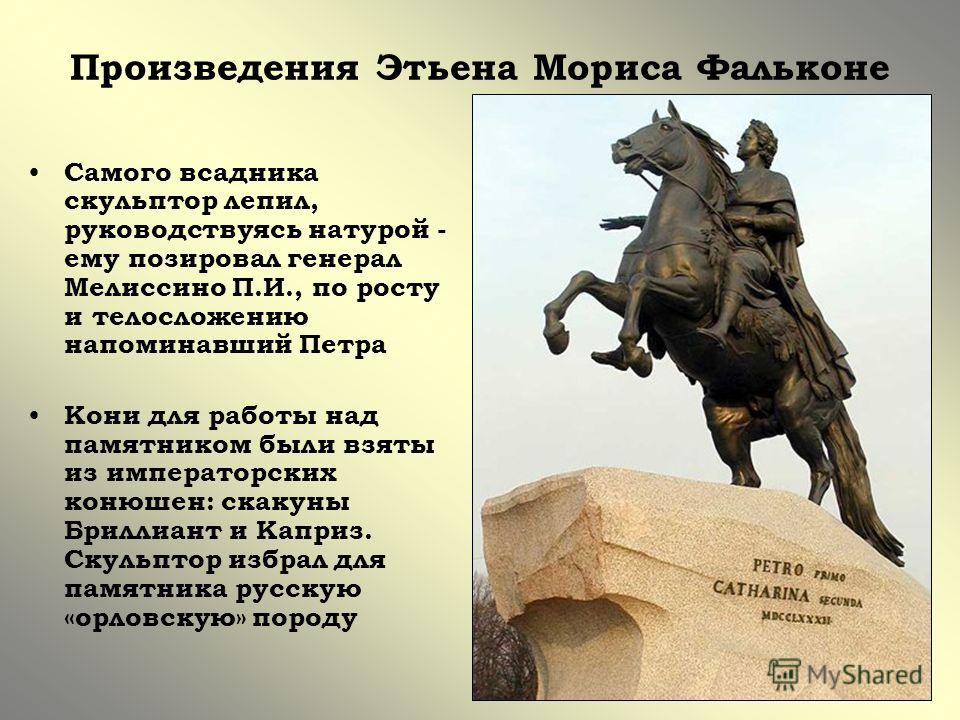

Памятник был воздвигнут по распоряжению Екатерины II. Интересно, что главным скульптором был Морис Фальконе, а вот голову царя было поручено выполнить помощнице скульптора Мари-Анн Коло. Императрице настолько понравилась работа , что она выделила женщине пожизненное содержание.

жанр произведения, сюжет, дата написания

История создания

Датой написания «Медного всадника» считается осень 1833 года. Это период так называемой болдинской осени Пушкина, когда его творчество достигает наивысшего расцвета. Написав поэму, поэт не смог ее издать – на печать этого произведения Николаем I был наложен запрет.

Написав поэму, поэт не смог ее издать – на печать этого произведения Николаем I был наложен запрет.

Лишь в 1837 году, после смерти поэта, она была напечатана в «Современнике». Однако цензура в лице В. А. Жуковского внесла ряд изменений в текст, которые исказили замысел произведения. Впервые в оригинальном варианте, без поправок цензуры, оно было напечатано лишь спустя много лет, в 1904 году.

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».. — презентация

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

Поэма Медный всадник была написана в 1833 году в период Болдинской осени, самом плодотворном времени года Пушкина.

Теория литературы Лирика – род художественной литературы, отражающий жизнь при помощи мыслей, чувств, переживаний человека. Поэма – большое стихотворное произведение с развёрнутым сюжетом. В поэме изображаются выдающиеся события прошлого и настоящего, прославленные герои. Метонимия – сопоставление явлений по сходству, когда явление или предмет обозначается с помощью других понятий или слов. Параллелизм – один из видов повтора, композиционный приём, подчёркивающий связь нескольких элементов художественного произведения, аналогия, сближение явлений по сходству.

Параллелизм – один из видов повтора, композиционный приём, подчёркивающий связь нескольких элементов художественного произведения, аналогия, сближение явлений по сходству.

Что привлекает поэта А.С. Пушкина в образе Петра? Почему он неоднократно обращается к эпохе Петра I? Чем объяснить его интерес к этой личности?

А.С. Пушкин, как истинный художник, считал необходимым воскресить минувшие века, обращаясь к истории. А Петр I привлекал его как личность, в нём поэт видел преобразователя России, реформатора, выдающегося государственного деятеля, который думал о судьбе России.

Какие чувства испытывает поэт к Петру I, к его деяниям? (Любование, восхищение, гордость за него, за его деяния, что он сделал для государства). (Любование, восхищение, гордость за него, за его деяния, что он сделал для государства). К какому жанру близко вступление?К какому жанру близко вступление? (Ода – стихотворение восторженного характера (торжественное, воспевающее) в честь какого-либо лица или события) Вступление написано в традициях ломоносовской оды высоким слогом. В тексте есть славянизмы ( отсель, град, ветхий, полнощных), приёмы ораторского искусства( повелительная интонация, торжественность, звуковая организация речи).Выбранный поэтом жанр вступления подчёркивает в образе Петра его государственную мудрость и патриотизм.

В тексте есть славянизмы ( отсель, град, ветхий, полнощных), приёмы ораторского искусства( повелительная интонация, торжественность, звуковая организация речи).Выбранный поэтом жанр вступления подчёркивает в образе Петра его государственную мудрость и патриотизм.

— Для чего Пётр I замыслил преобразования? (Это историческая необходимость). — Что нужно сделать в интересах государства? (Надо покорить природу, чтобы построить город – всё покорить ради государственных целей). — Зачем? отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен, в Европу прорубить окно, чтобы вывести Россию из вековой изоляции и возвысить её роль на мировой арене, ногою твёрдой стать при море, все флаги в гости будут к нам.

Вспоминаем, что берега Невы, местность, где был впоследствии основан Петербурга – исконные русские земли – во времена Петра принадлежали Швеции, и за них, за право иметь выход к морю боролся русский народ. Именно здесь, на берегах Невы у моря нужно было, по мысли Петра, основать город и крепость, чтобы обезопасить Россию от нападений шведов, чтобы закрепиться у выхода к морю назло надменному соседу – Швеции, которая не желала, чтобы Россия имела его.

Как вы понимаете смысл выражения: Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно…Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно… Петр I думал о том, что основание города у устья Невы даёт возможность наладить торговые и культурные связи с Европой.

Каково значение строк: Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам.Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам. метонимией.С основанием города при море, когда упрочатся связи России со всем миром, корабли всех стран приплывут к берегам Невы. Здесь слово флаги употреблено вместо слов корабли разных стран. Такого рода выражения, когда называется часть вместо целого (флаг вместо корабля) или единственное число вместо множественного (Отсель грозить мы будем шведу) называются метонимией.

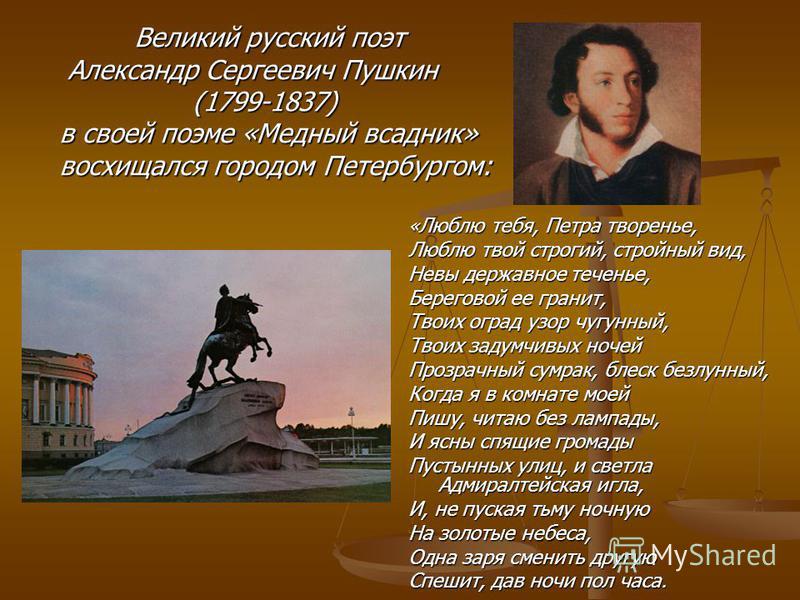

Каково отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу?

Люблю тебя, Петра творенье. Люблю тебя, Петра творенье.

Поэт любит город за его строгий, стройный вид. Петербург строился, как новый город, по строгому плану: прямые и широкие улицы, расходящиеся лучами или пересекающиеся под прямым углом, прекрасные здания в духе древнегреческой или римской архитектуры.

Поэта восхищает оград узор чугунный. Город уже в то время славился художественными решётками садов и мостов.

Поэт любит белые ночи, они располагали его к задумчивости: это прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда поэту хочется творить, уйти в свои творческие думы.

Темы: 1. Замысел Петра создать город на берегах Невы. 2. Результат деятельности Петра через 100 лет – Петра творенье 3. Отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу.

Содержание

В сюжете поэмы «Медный всадник» автор описывает реальные события 1824 года, когда в Петербурге произошло самое разрушительное наводнение, принесшее огромный ущерб городу, и унесшее огромное количество жизней.

Произведение начинается прославлением Петра Великого и города Петербурга, его «творенья». Затем читатель знакомится с главным персонажем – мелким чиновником Евгением. Это обычный человек из народа, с простыми мечтами о скромной счастливой семейной жизни со своей возлюбленной Парашей. Он живет этими мыслями, ложится спать и просыпается с ними.

Однажды на Петербург обрушивается страшная непогода. Город неожиданно оказывается под водой. Лишь памятник Петру величественно возвышается над разрухой. Домик, находившийся недалеко от реки, в котором жила Параша, оказывается затопленным и рушится. Девушка вместе со своей матерью погибает. Узнав об этой трагедии, Евгений сходит с ума.

Однажды ночью Евгений проходит мимо памятника Петру I. Взглянув на него, он увидел в нем виновника своих бед. Лишенный рассудка, Евгений прошептал памятнику злобные слова, а больное воображение нарисовало бедняге, как в ответ разгневанный всадник стал преследовать его на бронзовом коне. После непродолжительного времени Евгений умер.

Таким образом, в произведении А. С. Пушкина сталкиваются два очень разных персонажа: один – могучий властелин, который даже после смерти продолжает жить в образе памятника, другой – скромный мещанин, «маленький человек». Их судьбы сталкиваются, создавая конфликт. Кульминацией произведения становится угроза безумца и ответный царский гнев.

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

Цели урока

:

- Образовательная. Продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина, рассмотреть образ Петра I.

- Развивающая. Совершенствовать навыки анализа стихотворения. Познакомить с новым понятием – метонимия.

- Воспитательная. Способствовать патриотическому воспитанию.

Оформление:

- Картины художников (образ Петра I в живописи и скульптуре).

- Эпиграф. “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.” (А.С. Пушкин)

- Словарь.

Лирика

– род художественной литературы, отражающий жизнь при помощи мыслей, чувств, переживаний человека.

Поэма

– большое стихотворное произведение с развёрнутым сюжетом. В поэме изображаются выдающиеся события прошлого и настоящего, прославленные герои.

Метонимия

– сопоставление явлений по сходству, когда явление или предмет обозначается с помощью других понятий или слов.

Параллелизм

– один из видов повтора, композиционный приём, подчёркивающий связь нескольких элементов художественного произведения, аналогия, сближение явлений по сходству.

Ход урока.

I. Вступительное слово учителя.

Объявление темы, целей урока, эпиграфа.

Как видите, мы вновь и вновь обращаемся к истории нашей Родины. Всё оформление говорит о том, что мы продолжим знакомство с эпохой Петра I, Петра Великого. Портреты могут создавать писатели, художники по-разному.

Каким видели Петра художники, скульпторы?

(Показ видеофильма “Портреты Петра I ” сопровождается рассказом режиссёра, актёра Никиты Михалкова).

Этот образ запечатлён в памятнике известного скульптора Фальконе “Медный всадник”. И своеобразным памятником дел, образа Перта I стали произведения А.С. Пушкина. У него своё видение этого образа.

А что привлекает поэта А.С. Пушкина в образе Петра?

Почему он неоднократно обращается к эпохе Петра I?

Чем объяснить его интерес к этой личности?

(А. С. Пушкин, как истинный художник, считал необходимым воскресить минувшие века, обращаясь к истории. А Петр I привлекал его как личность, в нём поэт видел преобразователя России, реформатора, выдающегося государственного деятеля, который думал о судьбе России, “Россию поднял на дыбы”. А.С. Пушкин писал: “Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоёванной Невы”.)

С. Пушкин, как истинный художник, считал необходимым воскресить минувшие века, обращаясь к истории. А Петр I привлекал его как личность, в нём поэт видел преобразователя России, реформатора, выдающегося государственного деятеля, который думал о судьбе России, “Россию поднял на дыбы”. А.С. Пушкин писал: “Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоёванной Невы”.)

Мы уже увидели отношение А.С. Пушкина к Петру в поэме “Полтава”, с отрывком из которой познакомились.

Каким показан в поэме Пётр I? В какой исторический момент запечатлел поэт государя?

(1709 год. Полтавская битва. Пётр I – полководец, патриот своего Отечества, решительный, стремительный, идеальный военачальник, противопоставлен Карлу XII. Это национально-исторический подвиг. Это великое дело во благо России. Пётр I действовал во имя интересов мира и единства внутри страны и её укрепления как великой державы. Победой над Швецией завершилась борьба русского народа за выход России к морю, борьба за укрепление русского государства. Пётр – герой. Ему присуще красота, сила, величие, мощь. “И он промчался пред полками, могуч и радостен, как бой …”).

Пётр I действовал во имя интересов мира и единства внутри страны и её укрепления как великой державы. Победой над Швецией завершилась борьба русского народа за выход России к морю, борьба за укрепление русского государства. Пётр – герой. Ему присуще красота, сила, величие, мощь. “И он промчался пред полками, могуч и радостен, как бой …”).

II. Знакомство с текстом вступления к поэме “Медный всадник”.

Сегодня вновь обращаемся к эпохе Петра и увидим его с другой стороны в момент строительства Петербурга. Соприкоснёмся с этим временем, ещё раз увидим бессмертие дел Петра и поймём его значение в истории России.

- А начиналось всё так… (Видео -отрывок из художественного фильма “Пётр Первый”).

Это мнение о Петре Великом, оставленное в истории. Своё мнение об этом человеке высказал А.С. Пушкин в поэме “Медный всадник”.

- Чтение отрывка.

Поставим задачу: каким мы увидим Петра?

III. Анализ произведения.

1. Поэма “Медный всадник” была написана в 1833 году в период Болдинской осени, самом плодотворном времени года Пушкина.

2. По жанру это – поэма, т. е. лиро-эпическое произведение.

А что такое поэма? Какие её характерные особенности?

(Поэма – один из жанров лиро-эпических произведений. В поэме есть сюжет, события,что характерно для эпического произведения, и открытое выражение автором своих чувств, своего отношения к описываемым событиям, как в лирическом произведении).

Так как мы знакомимся со вступлением к поэме, а не со всей поэмой, то, как такового сюжета здесь нет.

3. Остановимся на особенности лирического произведения.

Какие чувства испытывает поэт к Петру I, к его деяниям?

(Любование, восхищение, гордость за него, за его деяния, что он сделал для государства).

К какому жанру близко вступление? (Ода – стихотворение восторженного характера (торжественное, воспевающее) в честь какого-либо лица или события) Вступление написано в традициях ломоносовской оды высоким слогом. В тексте есть славянизмы ( отсель, град, ветхий, полнощных), приёмы ораторского искусства( повелительная интонация, торжественность, звуковая организация речи). Выбранный поэтом жанр вступления подчёркивает в образе Петра его государственную мудрость и патриотизм.

Выбранный поэтом жанр вступления подчёркивает в образе Петра его государственную мудрость и патриотизм.

Как он это подчёркивает?

1. Авторское отношение: “Люблю тебя, Петра творенье”.

2. Курсив: он

; эпитет “дум высоких полн”.

Уже в 1 строфе найдите фольклорные традиции в изображении величия и мощи исторической личности.

(А.С. Пушкин использует былинные способы изображения исторической личности: широкий взгляд на мир “укрепляет” личность героя – “он дум великих полн”. Пётр дан на фоне огромного пространства, которое предстоит покорить, преобразовать!

4. Выделение смысловых частей произведения.

(Строфы – это части, их зрительно можно выделить).

Темы:

1. Замысел Петра создать город на берегах Невы.

2. Результат деятельности Петра через 100 лет – “Петра творенье”

3. Отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу.

I тема.

Для чего Пётр I замыслил преобразования?

(Это историческая необходимость).

Что нужно сделать в интересах государства?

(Надо покорить природу, чтобы построить город – всё покорить ради государственных целей).

Зачем?

- “отсель грозить мы будем шведу”,

- “здесь будет город заложен”,

- “в Европу прорубить окно”, чтобы вывести Россию из вековой изоляции и возвысить её роль на мировой арене,

- “ногою твёрдой стать при море”,

- “все флаги в гости будут к нам”.

Вспоминаем, что берега Невы, местность, где был впоследствии основан Петербурга – исконные русские земли – во времена Петра принадлежали Швеции, и за них, за право иметь выход к морю боролся русский народ. Именно здесь, на берегах Невы у моря нужно было, по мысли Петра, основать город и крепость, чтобы обезопасить Россию от нападений шведов, чтобы закрепиться у выхода к морю “назло надменному соседу” – Швеции, которая не желала, чтобы Россия имела его.

?

Как вы понимаете смысл выражения:

Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно…

Петр I думал о том, что основание города у устья Невы даёт возможность наладить торговые и культурные связи с Европой. Обращаем внимание на выразительность метафоры

Обращаем внимание на выразительность метафоры

“В Европу прорубить окно”.

?

Каково значение строк:

Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам.

С основанием города при море, когда упрочатся связи России со всем миром, корабли всех стран приплывут к берегам Невы. Здесь слово “флаги” употреблено вместо слов “корабли разных стран”. Такого рода выражения, когда называется часть вместо целого (флаг вместо корабля) или единственное число вместо множественного (“Отсель грозить мы будем шведу”) называются метонимией.

II тема.

Чтобы у

видеть результат деятельности Петра, нужно представить,

что

было и

что

стало.

Что было “прежде”

| Что стало “ныне” (через 100 лет) | |

| Строим образныеряды | |

| 1. Пётр I стоит один. 2. Река неслась широко, привольно. 3. Избы чернеют здесь и там. 4. Лес кругом шумел, не тронутый рукой человека. | 1. Город уже не сметёшь.(“все флаги в гости будут к нам”). 2. Река – её берега скованы гранитом (“в гранит оделася Нева”). 3. Здесь дворцы и башни теснятся. 4. Теперь тёмно-зелёные сады . |

Это и есть метод параллелизма

(композиционный приём, где подчеркивается связь явлений по сходству).

Что же хотел сказать поэт, рисуя эти 2 картины?(Всё

преобразилось за 100 лет!

Человек

решительный, сильный всё может преодолеть. Сила его творчества беспредельна! Усилиями народа был создан великолепный город в пустынной, болотистой местности).

III тема.

Каково отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу?

За что любит поэт свой город?

Поэт любит город за его “строгий, стройный вид”. Петербург строился, как новый город, по строгому плану: прямые и широкие улицы, расходящиеся лучами или пересекающиеся под прямым углом, прекрасные здания в духе древнегреческой или римской архитектуры.

Поэт любит “Невы державное теченье”, т. е. мощное, сильное, величественное течение могучей реки.

Поэта восхищает “оград узор чугунный”. Город уже в то время славился художественными решётками садов и мостов.

Поэт любит белые ночи, они располагали его к задумчивости: это “прозрачный сумрак”, “блеск безлунный”, когда поэту хочется творить, уйти в свои творческие думы.

Петербург для Пушкина – олицетворение государственности.

5. Конфликт в литературном произведении.

Замысел Петра I был реализован ценой насилия над природой и людьми. Вступление к поэме призвано подвести к пониманию основного конфликта- истории и личности.

Конфликт – это столкновение, борьба, на которых построено развитие сюжета.

Какие конфликты смогли выделить учащиеся?

1. Конфликт – человек и природа. (Пётр I победил, потому что цели его общие, государственные, исторические. Победа человека над стихией, победа, вознёсшая великолепную столицу из “топи блат”. Человек должен покорить природу, но природа будет мстить – наводнение).

2. Конфликт – столкнулись интересы простого человека и интересы государства. Образ Петра здесь – символ государственной власти, символ движения страны вперёд. Петербург был возведён властью Петра I ценой огромных жертв, но это было необходимо для решения государственных вопросов. Трагична судьба героя поэмы Евгения, который стал жертвой стихийного бедствия в городе, являющемся символом могущества страны. Но это всё-таки историческая необходимость, и такие преобразования были под силу не каждому царю.

Образ Евгения

Описывая главного персонажа, Пушкин уделяет большее внимание внутреннему мира героя, создавая его психологический портрет. Этот молодой, на первый взгляд, ничем не примечательный человек обладает очень хорошими душевными качествами. Он принадлежит разорившемуся дворянскому роду. Его мечты ограничиваются грезами о простой семейной жизни с любимой девушкой. Евгений готов трудиться всю жизнь, тем самым обеспечивая свою семью.

Гибель возлюбленной лишает его смысла в жизни. Его рассудок не может справиться с такой трагедией. Он превращается в больного, вызывающего сострадание оборванца.

Его рассудок не может справиться с такой трагедией. Он превращается в больного, вызывающего сострадание оборванца.

Судьба героя — это судьба «маленького человека» в истории. Автор показал его беспомощную попытку противостояния государственному устройству в образе памятника. В результате герой терпит поражение. Пушкин подчеркивает безысходность положения простого человека перед властью.

Образ Петра

Вторым главным персонажем становится Петр Великий в образе Медного всадника. Отношение к нему автора неоднозначно. Он восхищается волей творца истории государства. Но в то же время Пушкина терзают сомнения: кем был Петр I — тираном или спасителем России. Изучив в подробностях историю правления этого монарха, автор признает его силу, патриотизм, а также прогрессивность петровских реформ. Не умаляя достоинств Петра в начале его правления, Пушкин говорит и о недостатках его позднего правления — жестокости и деспотизме. Не случайно образ Петра в поэме «Медный всадник» автор ассоциирует с памятником — горделивым, холодным и бездушным. И здесь монарх выступает в роли отрицательного героя. Особенно ярко это определяется в кульминационной части произведения, когда Евгений высказывает протест властителю, но в ответ не получает сострадания. Напротив, Медный всадник преследует его, внушая страх и требуя покорности.

И здесь монарх выступает в роли отрицательного героя. Особенно ярко это определяется в кульминационной части произведения, когда Евгений высказывает протест властителю, но в ответ не получает сострадания. Напротив, Медный всадник преследует его, внушая страх и требуя покорности.

Пушкин восхищается Петром Великим, но в то же время он любит и русский народ. В своем произведении он говорит о недостатках правления, которые повлекли за собой разрушительные события. Созданный Петром великий город Петербург уничтожил потоками воды все надежды простых людей. Автор глубоко сочувствует простому народу, вместе с тем подчеркивая непререкаемый авторитет монарха.

Главный герой Евгений умирает больным и жалким. Петр же в образе Медного всадника стоит незыблемо на протяжении веков. Вставший на дыбы конь олицетворяет государство, а всадник, держащий его за узду — силу власти.

Разработка урока «Вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»

Тема урока: «Вступление к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»

С. Пушкина «Медный всадник»

Цели урока

:

Образовательная. Продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина, рассмотреть образ Петра I.

Развивающая. Совершенствовать навыки анализа стихотворения. Познакомить с новым понятием – метонимия.

Воспитательная. Способствовать патриотическому воспитанию.

Оформление:

Эпиграф. “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.” (А.С. Пушкин)

Словарь.

Лирика

– род художественной литературы, отражающий жизнь при помощи мыслей, чувств, переживаний человека.

Поэма

– большое стихотворное произведение с развёрнутым сюжетом. В поэме изображаются выдающиеся события прошлого и настоящего, прославленные герои.

Метонимия

– сопоставление явлений по сходству, когда явление или предмет обозначается с помощью других понятий или слов.

Параллелизм

– один из видов повтора, композиционный приём, подчёркивающий связь нескольких элементов художественного произведения, аналогия, сближение явлений по сходству.

Ход урока.

I. Вступительное слово учителя.

Объявление темы, целей урока, эпиграфа.

Как видите, мы вновь и вновь обращаемся к истории нашей Родины. Всё оформление говорит о том, что мы продолжим знакомство с эпохой Петра I, Петра Великого.

Этот образ запечатлён в изображении памятника известного скульптора Фальконе “Медный всадник”. И своеобразным памятником дел, образа Перта I стали произведения А.С. Пушкина. У него своё видение этого образа.

А что привлекает поэта А.С. Пушкина в образе Петра?

Почему он неоднократно обращается к эпохе Петра I?

Чем объяснить его интерес к этой личности?

(А.С. Пушкин, как истинный художник, считал необходимым воскресить минувшие века, обращаясь к истории. А Петр I привлекал его как личность, в нём поэт видел преобразователя России, реформатора, выдающегося государственного деятеля, который думал о судьбе России, “Россию поднял на дыбы”. А.С. Пушкин писал: “Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоёванной Невы”.)

Но войны, предпринятые Петром Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоёванной Невы”.)

Мы уже увидели отношение А.С. Пушкина к Петру в поэме “Полтава”, с отрывком из которой познакомились.

Каким показан в поэме Пётр I? В какой исторический момент запечатлел поэт государя?

(1709 год. Полтавская битва. Пётр I – полководец, патриот своего Отечества, решительный, стремительный, идеальный военачальник, противопоставлен Карлу XII. Это национально-исторический подвиг. Это великое дело во благо России. Пётр I действовал во имя интересов мира и единства внутри страны и её укрепления как великой державы. Победой над Швецией завершилась борьба русского народа за выход России к морю, борьба за укрепление русского государства. Пётр – герой. Ему присуще красота, сила, величие, мощь. “И он промчался пред полками, могуч и радостен, как бой …”).

Жанр произведения «Медный всадник»

В литературной критике принято называть это произведение поэмой. Сам поэт назвал его «петербургской повестью». Однако определение жанра произведения «Медный всадник» рождает у критиков множество споров.

Сам поэт назвал его «петербургской повестью». Однако определение жанра произведения «Медный всадник» рождает у критиков множество споров.

Стиль написания этого произведения сочетает в себе высокопарный, эпический стиль при описании Петра и мещанский, прозаический, с разговорными эпизодами — при упоминании о Евгении. Таким образом, определяя жанр произведения «Медный всадник», литературные критики сходятся во мнении, что оно представляет собой целую жанровую комбинацию, при которой совершенно разные стили сочетаются удивительно гармонично.

Описание произведения

Вступление рисует величественный образ Петра I, создавшего на берегах Невы прекрасный новый град – гордость Российской Империи. Пушкин называет его лучшим городом мира и воспевает величие Петербурга и его создателя.

Далее идет часть, посвященная современной жизни города. В ней Пушкин обозначает резкую пропасть между сильными мире сего и простыми жителями, которые в городе живут и страдают.

Евгений, обыкновенный житель Петербурга, мелкий служащий. Он влюблен в девушку Парашу и собирается жениться на ней. Параша живет в деревянном доме на окраине города. Когда начинается историческое наводнение 1824 года их дом смывает в первую очередь и девушка погибает. Изображение наводнения дано Пушкиным с оглядкой на исторические свидетельства журналов того времени. Весь город смыт, много погибших. И только памятник Петру гордо возвышается над Петербургом.

Он влюблен в девушку Парашу и собирается жениться на ней. Параша живет в деревянном доме на окраине города. Когда начинается историческое наводнение 1824 года их дом смывает в первую очередь и девушка погибает. Изображение наводнения дано Пушкиным с оглядкой на исторические свидетельства журналов того времени. Весь город смыт, много погибших. И только памятник Петру гордо возвышается над Петербургом.

Евгений раздавлен случившимся. В страшном наводнении он обвиняет Петра, который построил город в таком неподходящем месте. Потеряв рассудок, молодой человек до рассвета мечется по городу, стараясь сбежать от преследований медного всадника. Утром он оказывается у разрушенного дома своей невесты и умирает там.

Подробнее: А.С. Пушкин «Медный всадник»: сюжет и краткое содержание по частям поэмы

описание, персонажи, анализ поэмы

Снова представлена великая фигура, служившая только на благо Родины. Для его пророческого взгляда, предвидящего будущее, была ясна необходимость «прорубить окно в Европу» и, «поставив твердую ногу у моря», создать Петербург, колыбель новой исторической жизни. Великий труд Петра требовал многих жертв. Страдания многих из них, возможно, были бесполезны для общего блага. Всю трагедию этой суровой бессмысленной необходимости Пушкин прочувствовал и выразил в «Медном всаднике».

Великий труд Петра требовал многих жертв. Страдания многих из них, возможно, были бесполезны для общего блага. Всю трагедию этой суровой бессмысленной необходимости Пушкин прочувствовал и выразил в «Медном всаднике».

Александр Сергеевич Пушкин. Портрет В. Тропинина, 1827 г.

Евгений — жертва исторической необходимости

Мазепа в «Полтаве» — эгоист, жертвующий всем ради своих тщеславных желаний, от этого и умирающий. Герой поэмы «Медный всадник», мечтая только о личном благополучии, не насилует ничью жизнь, не вторгается в историю, дорожит только своим маленьким счастьем. Но судьбе было угодно разрушить это счастье, и он погиб как случайная жертва великого дела Петра, погиб от потопа, которому Петербург подвержен в силу своего неудачного географического положения. Перед нами одна из «бессмысленностей» истории, одна из тех ненужных, бесполезных капель крови, которых много выплескивается на пути ее медленного, величавого марша. Неутомимая и железная, она идет вперед, не зная сострадания, не считая своих жертв. И каждая такая жертва, особенно ненужная и бесполезная, вызывает безмерную жалость. Пушкин это почувствовал и написал глубоко трогательный рассказ об одной такой жертве: наводнение разбивает мечты Евгения, его возлюбленная умирает, а он сходит с ума.

И каждая такая жертва, особенно ненужная и бесполезная, вызывает безмерную жалость. Пушкин это почувствовал и написал глубоко трогательный рассказ об одной такой жертве: наводнение разбивает мечты Евгения, его возлюбленная умирает, а он сходит с ума.

Но этим Пушкин не ограничился: он добавил к этой печальной истории еще одну черту: жертва не сразу покоряется судьбе, она ворчит. Во имя своих личных, человеческих чувств Евгений смеет обвинять того Петра, который в его глазах был главным виновником его несчастья. И несчастный муравей, восставший против великана, жестоко наказан: медный всадник, с сердитым лицом, верхом на коне преследует его по пятам…

Евгений — представитель старой знати

Любопытно, что Пушкин усложнил образ Евгения еще несколькими чертами: мы не только человек, потерявший свое личное счастье «по вине Петра», он, кроме того, принципиальный враг Петра, унижавший древнерусское дворянство с его реформами. Евгений принадлежал к захудалой помещичьей семье, которая в прошлом насчитывала в своих рядах немало славных имен. Петр со своим табелем о рангах » уступил место «новым людям», и привилегии происхождения потеряли свою цену. В любопытном отрывке «Родословная моего героя», ссылаясь на поэму, Пушкин прямо выражает сожаление по поводу постепенного падения русской родовой, но ныне обедневшей аристократии. К ней принадлежал и сам Пушкин. Он гордился своей родословной и устал от униженного положения своей семьи. Из этих настроений и вышли некоторые его произведения, где он высмеивает «высшее общество», в значительной степени состоящее из «новых людей», вышедших на первый план только в 18 веке.

Петр со своим табелем о рангах » уступил место «новым людям», и привилегии происхождения потеряли свою цену. В любопытном отрывке «Родословная моего героя», ссылаясь на поэму, Пушкин прямо выражает сожаление по поводу постепенного падения русской родовой, но ныне обедневшей аристократии. К ней принадлежал и сам Пушкин. Он гордился своей родословной и устал от униженного положения своей семьи. Из этих настроений и вышли некоторые его произведения, где он высмеивает «высшее общество», в значительной степени состоящее из «новых людей», вышедших на первый план только в 18 веке.

Евгений — славянофил

Но, помимо таких «сословных» причин неприязни Евгения к Петру, Пушкин представил его еще и славянофилом-националистом, видевшим в великом реформаторе «насильника» над русской национальностью. В дошедшем до вас неоконченном тексте «Медного всадника» нет указания на это «славянофильство» Евгения, но князь Вяземский, читая самого Пушкина, слышал монолог Евгения (в 30 стихах), где Петр был осужден за его крайнее западничество и нелюбовь к европейской цивилизации.

В художественном отношении поэма проиграла бы, если бы Пушкин подчеркнул классовую неприязнь Евгения к Петру и включил в нее свое славянофильство: ослабла бы трагичность судьбы Евгения, померкла бы основная мысль поэмы.

Петр Великий в «Медном всаднике»

В юношеских поэмах Пушкина интерес автора сосредоточен на характерах персонажей, на описаниях своеобразной природы юга. Но в поздних все внимание сосредоточено на выяснении глубоких исторических идей: поэта интересует великая культурно-цивилизаторская роль христианства («галуб»), его захватывает вопрос о нравственных обязанностях личности в истории ( «Полтава»), о иррациональном элементе истории, выражающемся в тщетности случайных жертв. («Медный всадник»).

Александр Сергеевич Пушкин — выдающийся русский поэт, классик Золотого века. Его знаменитый «Медный всадник», анализ которого будет предложен ниже, является замечательным литературным произведением.

Посвящается Петру Великому и его главному творению — городу на Неве, Санкт-Петербургу. Анализ поэмы «Медный всадник» всегда очень сложен, ведь не у всех однозначное отношение к великому реформатору и его детищам. А. Пушкин — мастер поэтической формы, и поэтому ему нетрудно было изобразить историю именно в этой форме.

Анализ поэмы «Медный всадник» всегда очень сложен, ведь не у всех однозначное отношение к великому реформатору и его детищам. А. Пушкин — мастер поэтической формы, и поэтому ему нетрудно было изобразить историю именно в этой форме.

«Медный всадник»: анализ поэмы

Поэма написана в 1833 году. К тому времени изменилось мнение самого автора о преображениях великого царя-строителя, ведь именно Петр Великий был героем Полтавской битвы. Стихотворение изначально не прошло жестокой цензуры Николая 1, но после этого было допущено к печати.

В центре внимания два героя — юноша по имени Евгений и сам Медный Всадник. Это стихотворение легко читается, что позволяет быстро сделать анализ. Медный всадник – это тот, кого юноша винит в своем несчастье (после сильного наводнения герой бежит к дому любимой девушки и видит, что это стихийное бедствие коснулось и его судьбы – Параши больше нет).

О чем говорится в первой части этого поэтического рассказа? Он рассказывает о прекрасном осеннем Петербурге. Там живет молодой и трудолюбивый Евгений, который очень переживает и расстраивается из-за своей судьбы. У него есть любимая девушка — Параша, которую он не видел уже много дней и очень по ней скучает. Был обычный день, Женя шел с работы домой и думал о Параше. Ночью начинается сильный потоп, после которого он узнаёт, что возлюбленной больше нет. После этого случая герой перестает «жить»: уходит с работы, уходит с квартиры, живет на пристани. В один осенний день по неизвестной причине он отправляется к Медному всаднику.

Там живет молодой и трудолюбивый Евгений, который очень переживает и расстраивается из-за своей судьбы. У него есть любимая девушка — Параша, которую он не видел уже много дней и очень по ней скучает. Был обычный день, Женя шел с работы домой и думал о Параше. Ночью начинается сильный потоп, после которого он узнаёт, что возлюбленной больше нет. После этого случая герой перестает «жить»: уходит с работы, уходит с квартиры, живет на пристани. В один осенний день по неизвестной причине он отправляется к Медному всаднику.

Медный всадник (анализ одноименного стихотворения великого русского классика А. Пушкина всегда заставляет всех задуматься) величественно возвышается на Сенатской площади. Пушкин использует приемы персонификации, чтобы показать связь между героем и памятником. Евгению начинает казаться, что после его обвинений за ним гонится сам Петр Великий (Евгений слышит топот копыт). Сам автор называет своего героя «сумасшедшим», а Медного всадника величаво характеризует: «…он полон великих мыслей».

Без любви к городу, без любви к родной стране и ее истории невозможно было создать такое произведение, в котором каждая строчка дышит ликованием, любовью или восхищением. Таков А. С. Пушкин.

Поэма описывает самое большое и разрушительное наводнение в истории Санкт-Петербурга. Сам поэт находился в Михайловском во время наводнения и мог узнать о разрушительной катастрофе только из журналов и писем свидетелей этой катастрофы.

Стихотворение начал писать в 1833 году, во время пребывания в Болдино. Вся поэма состоит из трех частей:

- Введение.

- Часть первая.

- Вторая часть.

Композиция стихотворения построена на оппозициях:

- Власть природы, а значит Бог над всеми людьми — от королей до последнего купца или рыбака.

- Власть королей и иже с ними над мелкими людьми.

Не следует забывать, что к 34 годам, когда писалось это стихотворение, Пушкин расстался с юношеским максимализмом, и свобода приобрела для него несколько иное значение, чем просто свержение самодержавия. И хотя цензоры нашли в поэме строки, угрожающие безопасности государства, в ней нет даже намека на свержение царской власти.

Вступление — восторженная ода, посвященная Санкт-Петербургу и его создателю — . В ней используются присущие оде архаизмы и возвышенные слова: великие мысли, град,

В ней используются присущие оде архаизмы и возвышенные слова: великие мысли, град,

полуночных стран, красота и чудо, от болотный блат, порфирий.

Эта часть поэмы представляет собой небольшой экскурс в историю Санкт-Петербурга. КАК. Пушкин кратко описывает историю города. В этом стихотворении есть слова, ставшие крылатыми, определяющими политику императора Петра I:

И подумал он:

Отсюда мы будем грозить шведу,

Здесь будет основан город

На зло надменного соседа.

Природа здесь нам суждена

Проруби окно в ЕвропуВстань твердой ногой у моря.

Здесь на своих новых волнах

Все флаги нас посетят,

И погуляем на просторе.

Пушкина интересовала история России и, в частности, личность первого реформатора, его преобразования, методы правления, отношение к людям, отраженные в его указах. Поэт не мог не обратить внимание на то, что государственные реформы, пусть и прогрессивные, разбудившие сонную Россию, ломали судьбы простых людей. Тысячи людей были привлечены к строительству города, которым так восхищался поэт, разлучив их с родными и близкими. Остальные погибли на полях шведской и турецкой войн.

Тысячи людей были привлечены к строительству города, которым так восхищался поэт, разлучив их с родными и близкими. Остальные погибли на полях шведской и турецкой войн.

В первой главе поэма начинается с изложения. В ней читатель знакомится с главным героем поэмы — Евгением, бедным дворянином, которому приходится служить, чтобы

доставить себе

И независимость, и честь;

Торжественный стиль оды сменяется обыденным повествованием. Женя приходит с работы, совершенно уставший, ложится на кровать и мечтает о будущем. Для сюжета поэмы совершенно не важно, где Евгений служит, в каком чине и сколько ему лет. Потому что он один из многих. Маленький человек из толпы.

У Жени есть невеста, и он представляет, как женится на девушке. Со временем появятся дети, потом внуки, которых они воспитают, а кто потом и похоронит. За окном бушевала непогода, дождь стучал в окна, и Женька понимал, что из-за непогоды ему не добраться до той стороны.

Через размышления и мечты главного героя поэт показывает, какой он человек. Мелкий писарь, немного завидующий праздным счастливым людям, Безмозглым, ленивцам, Кому жить намного легче! Простой и честный Евгений мечтает о семье и карьере.

На следующее утро Нева вышла из берегов и затопила город. Описание стихий — это поклонение силе природы. Буйство природы из экспозиционного описания ночью превращается в определяющую часть сюжета, в котором Нева оживает и представляет собой грозную силу.

Стихи, описывающие потоп, великолепны. В них Нева представлена ожившим зверем, нападающим на город. Поэт сравнивает ее с ворами, залезающими в окна. Для описания стихии Пушкин использовал эпитеты: буйный, яростный, сердитый, бурлящий. Стихи насыщены глаголами: рвался, не преодолев, заливал, бушевал, вздувался, ревел.

Сам Евгений, спасаясь от буйства воды, забрался на дворцового льва. Сидя на царе зверей, он беспокоился о дорогих ему людях — Параше и ее матери, совершенно не замечая, как вода лизала ему ноги.

Недалеко от него стоял Медный Всадник — известный памятник императору Петру I. Памятник стоит незыблемо, и даже волны бушующей стихии не могут его поколебать.

В этом эпизоде читатель видит противостояние непоколебимого Медного Всадника и человечка, который в любой момент может упасть со льва в грязную, бурлящую стихию.

«Пушкинская картина потопа написана красками, которые поэт прошлого века, одержимый идеей написать эпическую поэму «Потоп», готов был бы купить ценой своей жизни… Вот вам не знаю, чему больше дивиться, то ли огромной грандиозности описания, то ли почти прозаической простоте его, что вместе доходит до величайшей поэзии», — так описывал картины потопа В. Белинский.

Во второй главе описываются последствия наводнения и то, как сложилась жизнь Юджина. Однажды

Сытый по горло разрухой

И уставший от наглого насилия,

Нева потянула назад

в его берегах Евгений, озабоченный судьбой возлюбленной, нашел лодочника, согласившегося переправить его на другой берег.

Приехав на улицу, где жила его Параша, он обнаружил, что ни дом, ни ворота находятся не на том же месте. Это так глубоко поразило несчастного юношу, что он потерял рассудок. Параша и ее мать были единственными дорогими ему людьми. Потеряв их, он потерял смысл жизни. Маленький человек тоже был слишком слаб, чтобы выдержать обрушившееся на него несчастье.

Домой он не вернулся, а через несколько дней хозяин сдал свою квартиру «бедному поэту». Евгений целыми днями бродил по городу, ничего не видя перед собой. Иногда из жалости давали ему кусок хлеба;

Но однажды, проходя мимо Медного Петра, Евгений погрозил ему кулаком. И ему показалось, что выражение лица императора изменилось, и он сам услышал позади себя топот копыт скачущего всадника. После этого события Евгений попытался пройти мимо памятника с опущенной головой. Разумеется, ни мистически, ни реально всадник не покидал своего места.

В один прекрасный день бездыханное тело Юджина было найдено на маленьком необитаемом острове. Так закончилась жизнь молодого человека. На этом стихотворение заканчивается.

Стоя на балконе, Александр первый с горечью признается:

«Со стихией Бога

Короли неуправляемы.»

Маленькому человечку противостоит Медный Всадник, олицетворяющий царя Петра. Этим сам Пушкин хочет показать, что царям многое подвластно. Они могут командовать народами, заставлять их строить города, влиять на другие страны. Маленькие люди не всегда могут устроить свою судьбу так, как им хочется. Но над силами природы, над стихиями Божьими не властны ни цари, ни простые люди.

Не мощный. Но в отличие от маленьких людей, живущих в полуразрушенных домах и подвалах, короли лучше защищены. Александр I стоит на балконе дворца, построенного маленькими людьми. Медный всадник установлен на камне, который тоже привезли сюда простые крестьяне. Цари командуют, а самые беззащитные людишки двигают историю и строят города.

Цари командуют, а самые беззащитные людишки двигают историю и строят города.

// Анализ поэмы Пушкина «Медный всадник»

Работа над поэмой «Медный всадник» завершена Александром Сергеевичем Пушкиным осенью 1833 года. Произведение является наиболее художественным творением автора из всех его произведений .

В своем стихотворении Александр Сергеевич показывает нам две силы, постоянно находящиеся в конфликте друг с другом. Первая сила – это Российское государство, представленное в (тогда в виде памятника Медному всаднику), а вторая сила – это простой человек, которых миллионы, с его «маленькой» жизнью.

Во вступлении к поэме «Медный всадник» Пушкин знакомит нас с «великими мыслями» Петра Великого о новой столице России Петрограде, впоследствии переименованном в Санкт-Петербург. Петр I считает, что именно этот город поможет ему прорубить окно в Европу. Так и случилось. Спустя сто лет из болотистой и лесистой местности вырос дивный город, затмивший собой тогдашнюю столицу Российского государства Москву.

Прошло сто лет, и город молодой,

Полуночные страны красоты и чуда,

Из тьмы лесов, из болотного блата

Вознесся величественно, гордо…

Первая часть произведения описывает все краски ноября и знакомит нас с одним из главных героев поэмы Евгением.

В порыве гнева Евгений поворачивается к памятнику (Петру Первому) и обвиняет его в том, что он построил этот город, унесший его мечту. Затем он начинает бегать. Жене воображается, что «Медный всадник» ожил и гонится за ним, он слышит отовсюду топот копыт. После этого Евгений попытался обойти памятник.

Через некоторое время Женя умирает.

… на пороге

Нашел своего безумца

А потом его холодный труп

Похоронил ради бога.

Этими словами заканчивается великое произведение Пушкина «Медный всадник».

В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин уже потерял надежду на просвещенное царствование Николая I, когда изложил свои размышления о судьбах народа и пугачевском бунте в романе «Капитанская дочка», когда путешествовал по всей России в Оренбург. В результате он удаляется в имение жены Болдиной, чтобы собраться с мыслями, где создает стихотворение «Медный всадник» , которую он посвящает реформатору Петру Первому. Пушкин называет свое произведение «Петербургская повесть» (в черновиках — «скорбная повесть» и «грустная легенда») и настаивает на том, что «происшествие, описанное в этой повести, основано на истине».

В результате он удаляется в имение жены Болдиной, чтобы собраться с мыслями, где создает стихотворение «Медный всадник» , которую он посвящает реформатору Петру Первому. Пушкин называет свое произведение «Петербургская повесть» (в черновиках — «скорбная повесть» и «грустная легенда») и настаивает на том, что «происшествие, описанное в этой повести, основано на истине».

В «Медном всаднике» Пушкин ставит два самых острых вопроса своего времени: о социальных противоречиях и о будущем страны. Для этого он показывает прошлое, настоящее и будущее России как неразрывное целое. Толчком к созданию поэмы можно считать знакомство Пушкина с третьей частью поэмы польского поэта Адама Мицкевича «Дзяды», в приложении к которой появился поэтический цикл «Петербург».

В него вошло стихотворение «Памятник Петру Первому» и еще несколько стихов, содержащих жесточайшую критику Николаевской России. Мицкевич ненавидел самодержавие и резко отрицательно относился к Петру I, которого считал основоположником современной российской государственности, а памятник ему называет «глыбой произвола».

Русский поэт противопоставил свою философию истории в «Медном всаднике» взглядам польского поэта. Интерес Пушкина к эпохе Петра Великого был огромен. Он ценил прогрессивную деятельность Петра, но образ царя складывается двояко: с одной стороны, он реформатор, с другой — самодержавный царь, заставляющий его подчиняться кнутом и палкой.

Глубокое по содержанию стихотворение «Медный всадник» было создано в кратчайшие сроки – с 6 по 31 октября 1833 года. Сюжет вращается вокруг Евгения, бедного чиновника, бросившего вызов статуе императора – основателя Санкт-Петербург. Эта дерзость «маленького человека» объясняется потрясением, которое испытал герой, когда после потопа в Петербурге потерял свою невесту Парашу, оказавшуюся в зоне затопления.

Все события, описываемые в поэме, разворачиваются вокруг главных героев: их двое — мелкий чиновник Евгений и царь Петр I. Вступление к поэме представляет собой подробное изложение образа Петра: оно одновременно и разъяснение исторической роли государя и описание его деятельности. Тема прославления Петра во вступлении проникнута верой в будущее России, звучит пафосно. Столь же торжественно звучит начало первой части, где поэт прославляет молодой «город Петров».

Тема прославления Петра во вступлении проникнута верой в будущее России, звучит пафосно. Столь же торжественно звучит начало первой части, где поэт прославляет молодой «город Петров».

А рядом с государем бедный чиновник, мечтающий о заурядном — о семье и скромном достатке. В отличие от других «маленьких» людей (Вырина из «Шинели» или Башмачкина из «Шинели») драматургия Евгения в «Медном всаднике» заключается в том, что его личная судьба втянута в круговорот истории и связана со всем ходом исторического процесса. в России. В результате Евгений противостоит царю Петру.

Потоп — центральный эпизод произведения. Смысл потопа в бунте природы против творения Петра. Яростный гнев мятежных элементов бессилен разрушить город Петра, но это становится бедствием для социальных низов Петербурга. Поэтому в Евгении пробуждаются бунтарские чувства, и он бросает упрек небесам, которые создали человека слишком бессильным. Позже, потеряв возлюбленную, Евгений сходит с ума.

Год спустя, в тот же сезон дождей, что и до наводнения 1824 года, Евгений вспоминает все пережитое и видит на «Петровской площади» виновника всех своих несчастий — Петра. Спасая Россию, Петр воздвиг ее над бездною и по своей воле основал город над морем, и это приносит смерть в жизнь Евгения, влачившего свой жалкий век. И гордый кумир по-прежнему стоит на незыблемой вершине, не считая нужным даже оглянуться в сторону ничтожных людей.

Спасая Россию, Петр воздвиг ее над бездною и по своей воле основал город над морем, и это приносит смерть в жизнь Евгения, влачившего свой жалкий век. И гордый кумир по-прежнему стоит на незыблемой вершине, не считая нужным даже оглянуться в сторону ничтожных людей.

Тогда в душе Жени рождается протест: он падает на решетку и гневно шепчет угрозы. Безмолвный кумир превращается в грозного царя, преследующего Евгения своим «тяжелоголосым галопом», в конце концов заставляющего его смириться. Восстание «маленького человека» против Петра подавлено, а труп Евгения похоронен на необитаемом острове.

Поэма открывает читателю отношение поэта-гуманиста, признающего право каждого на счастье, к жестокому подавлению бунта. Автор намеренно вызывает сочувствие к судьбе «бедного Евгения», раздавленного историческими обстоятельствами, и финал звучит как заунывный реквием, как горькое эхо патетического пролога.

- «Медный всадник», краткое содержание частей поэмы Пушкина

- «Капитанская дочка», краткое содержание глав повести Пушкина

Краткое содержание Медный всадник по частям.

Медный всадник

Медный всадник Действие начинается с символической картины: Петр Великий стоит на берегу Невы и мечтает, что через несколько лет здесь вырастет новый европейский город, что он будет столицей Российской империи. Проходит сто лет, и вот этот город — творение Петра — является символом России. Краткое содержание «Медного всадника» позволяет узнать сжатый сюжет поэмы, помогает окунуться в атмосферу осеннего города. На улице ноябрь. По улице идет молодой человек по имени Евгений. Он мелкий чиновник, который боится знатных людей и стыдится своего положения. Женя идет и мечтает о своей благополучной жизни, он думает, что соскучился по любимой девушке Параше, которую не видел несколько дней. Эта мысль рождает спокойные мечты о семье и счастье. Молодой человек приходит домой и засыпает под «звучание» этих мыслей. Следующий день приносит ужасные новости: в городе разразилась страшная буря, и сильное наводнение унесло жизни многих людей. Сила природы никого не щадила: буйный ветер, свирепая Нева — все это пугало Евгения. Он сидит спиной к «бронзовому идолу». Это памятник. Он замечает, что на противоположном берегу, где жила его возлюбленная Параша, ничего нет.

Он сидит спиной к «бронзовому идолу». Это памятник. Он замечает, что на противоположном берегу, где жила его возлюбленная Параша, ничего нет.