что на самом деле это значит – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

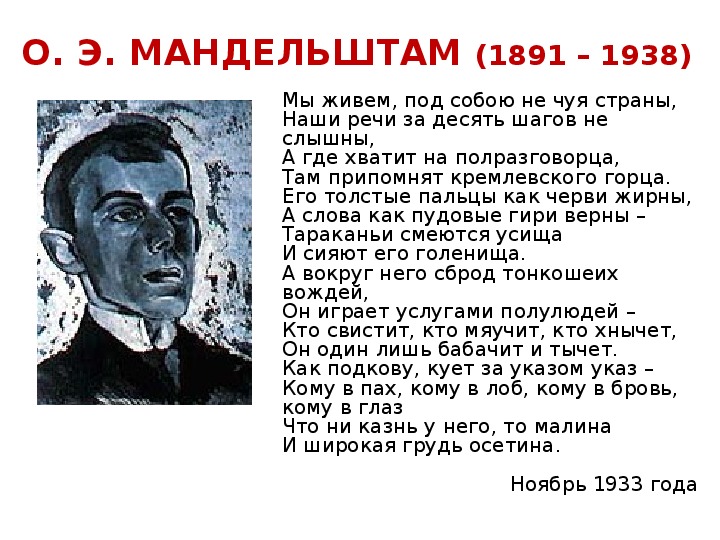

«Полит.ру» проводит открытые онлайн-семинары «Сильные тексты» — коллективные разборы знаменитых русских стихотворений. Расписание можно найти в специальном разделе лекций, а видеозаписи — в нашем YouTube-канале. В этом выпуске — сокращенная расшифровка разбора стихотворения Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны».

В разборе участвовали:

Олег Лекманов — литературовед, филолог. Профессор НИУ ВШЭ. Автор и соавтор книг об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине, Борисе Пастернаке, Венедикте Ерофееве. Победитель национальной литературной премии «Большая книга» (2019).

Роман Лейбов — литературовед, филолог. Доцент Тартуского университета (Эстония). Автор и редактор многих сетевых проектов.

Глеб Морев — литературовед, специалист по истории русской литературы XX века.

Юрий Фрейдин — врач-психиатр и литературовед, сопредседатель «Мандельштамовского общества».

Алексей Цветков — поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премии Андрея Белого (2007) и Русской премии (2011).

Владимир Мирзоев — российский режиссёр театра и кино, сценограф, лауреат Государственной премии России (2001).

Екатерина Павленко — автор и редактор проектов Международного Мемориала.

Чун Сон (Александр) Ким — студент РГУ им. Губкина.

Василий Старостин — магистрант программы «История советской цивилизации» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки).

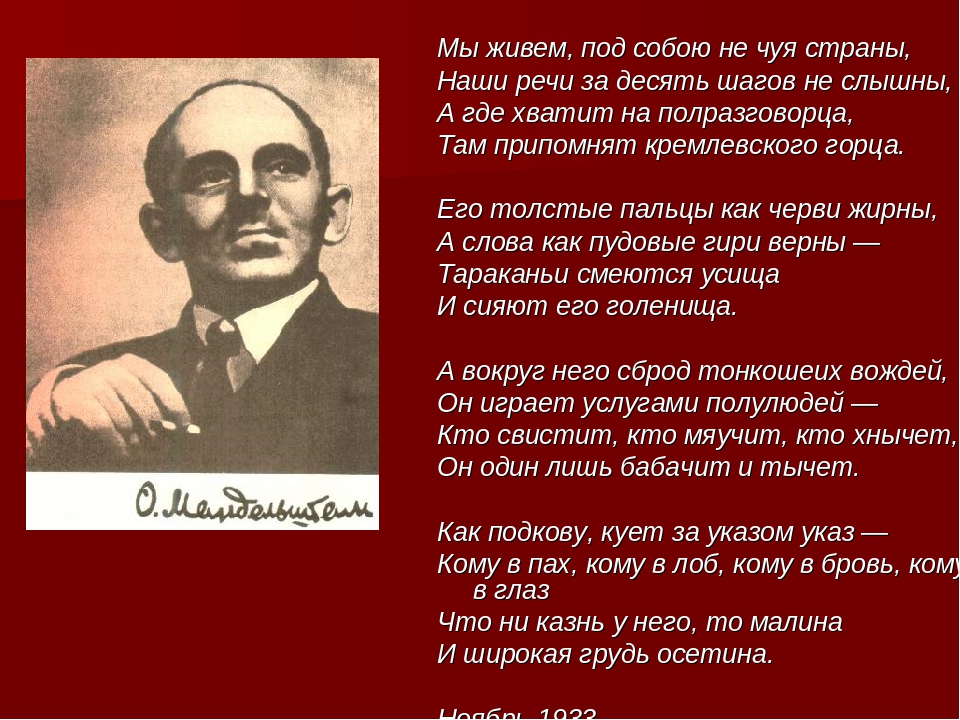

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина,

И широкая грудь осетина.

ЛЕКМАНОВ: Я бы хотел всем напомнить, что это стихотворение как минимум дважды очень сильно повлияло на судьбу Мандельштама. Один раз — при его жизни, а другой раз — уже после его смерти. Ну, при жизни — понятно: это стихотворение, которое было написано в ноябре 1933 года. Мандельштам, выполняя завет этого стихотворения «Наши речи за десять шагов не слышны», начал немедленно, по секрету, но довольно многим людям его читать. Кто-то на него донес, он был арестован, ну и на этом, как говорил Михаил Леонович Гаспаров, «переломилась» его жизнь.

А второй раз — это начало 1960-х годов, когда Юлиан Григорьевич Оксман героически передал это стихотворение за границу для публикации, и в альманахе «Мосты» в 1963 году оно было опубликовано. И если посмотреть, как писали о Мандельштаме до публикации этого стихотворения и после, за тем, какой популярностью он пользовался на Западе, а потом и в Советском Союзе, где это стихотворение быстро стало появляться в списках, до и после этой публикации, то это две разные картины. То есть, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» многократно увеличило популярность Мандельштама.

При этом — о чем я тоже хотел бы напомнить в начале нашего разговора, существует такая точка зрения, довольно многие ее придерживаются — и исследователи, и поэты, в частности, из известных мне — Александр Кушнер, который часто про это пишет и говорит, — что это не совсем мандельштамовское стихотворение. Что вот поздний Мандельштам-де сложный поэт, многогранный поэт, а это стихотворение — прямолинейное. Напомню, что и сам Мандельштам, когда его допрашивали, передал слова Ахматовой об этом стихотворении, как о лубке, высеченном в камне.

Что вот поздний Мандельштам-де сложный поэт, многогранный поэт, а это стихотворение — прямолинейное. Напомню, что и сам Мандельштам, когда его допрашивали, передал слова Ахматовой об этом стихотворении, как о лубке, высеченном в камне.

Я хотел бы сказать только про одну строку сразу же, про один стих этого стихотворения, а точнее — про одно слово в нем. А именно, про стих «Тараканьи смеются глазища». В списках 1960-х годов стихотворение распространялось с другим вариантом — «тараканьи смеются усища», и в последнем авторитетном собрании сочинений Мандельштама комментатор даже позволил себе опубликовать эту строку в таком виде — «тараканьи смеются усища», а в комментарии написал, что «глазища» вместо «усища» это описка. Увы, так иногда бывает, что исследователь подменяет собой поэта, ему кажется, что он видит, как поэт. Мне кажется, это как раз такой случай. Во-первых, трудно все-таки себе представить такую описку — это разные слова, они не похожи. А во-вторых, когда мы читаем «глазища», то мы имеем дело действительно с характерно мандельштамовским приемом.

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

— понятно, что «садовник» и «цветок» за собой влекут скорее не «темницу», а «теплицу». Мандельштам же использует слово «темница», а «теплица» подразумевается. Так же и в этом стихотворении, мне кажется, что «усища» конечно подразумеваются, конечно про усища мы все думаем, мы это слово как бы видим в этой строке. Но написано-то «глазища», и смысл стиха таким образом усложняется, и смысл начинает из слова «торчать в разные стороны», как сам Мандельштам писал о поэтическом слове. Возникает почти сюрреалистический образ, и что важно (об этом писал как раз Евгений Абрамович Тоддес, автор, кажется, лучшей работы про это стихотворение), в слове этом «глазища» прячется важная для Мандельштама «биологическая» тема зрения, которая очень полно воплотилась в знаменитом его «Ламарке». И вот уже наше представление об этом стихотворении, как о лубочном, слегка изменилось, правда?

И вот уже наше представление об этом стихотворении, как о лубочном, слегка изменилось, правда?

Лев Гумилев в 1934 году

ЛЕЙБОВ: Меня всегда удивляла устойчивая жанровая номинация, которая связана с этим текстом. Этот текст Надежда Яковлевна [Мандельштам] и многие современники называли эпиграммой. Мы знаем, что такое эпиграмма. Эпиграмма должна быть вообще-то сильно короче, и эпиграмма должна разрешаться пуантом. Этот текст достаточно длинный. Не только пуанта в нем нет, но проблематичен вообще финал. Оно, как другие неопубликованные тексты — но это особенно — окружено некоторым фольклором, и поэтому мы знаем какие-то истории, которые нам о нем рассказывают современники. Эмма Герштейн, которой я в данном случае не склонен абсолютно доверять, рассказала, что Мандельштам вообще отбросил последние два стиха. Но, тем не менее, Герштейн рассказала так, что «кому в глаз» якобы должно было заканчивать текст. Этот вариант зафиксирован и Львом Николаевичем Гумилевым.

Мы знаем еще один апокрифический рассказ — о том, что последний стих был гораздо более резким, и в этом варианте, который тоже дошел до нас опосредованно, вместо «грудь осетина» следует читать «жопа грузина».

Почему это не эпиграмма? Когда-то Омри Ронен замечательно нашел к нему очень верный претекст… Дело в том, что это стихотворение написано достаточно редким сочетанием размеров. Ронен когда-то обнаружил источник: это вторые половинки строф баллады Алексея Толстого «Поток-богатырь», там, где речь идет о Московском царстве. Там сначала правильно чередуются длинные и короткие строчки, а потом, как у Мандельштама, две длинных парных — две коротких парных.

Испугался Поток, не на шутку струхнул:

«Поскорей унести бы мне ноги!»

Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,

Гонит палками встречных с дороги;

Едет царь на коне, в зипуне из парчи,

А кругом с топорами идут палачи, —

Его милость сбираются тешить,

Там кого-то рубить или вешать.

Омри Ронен также указал в качестве жанрового образца палинодию — Ода навыворот. С этим тоже есть какая-то сложность. Дело в том, что и эпиграмма, и палинодия утверждают превосходство говорящего над объектом говорения. Ну, мы помним, как Пушкин описывает эпиграмму как энтомологический инструмент, булавочку, которой мы пришпиливаем насекомых. И это постоянная метафора: эпиграмма как колюще-режущее холодное оружие.

С этим тоже есть какая-то сложность. Дело в том, что и эпиграмма, и палинодия утверждают превосходство говорящего над объектом говорения. Ну, мы помним, как Пушкин описывает эпиграмму как энтомологический инструмент, булавочку, которой мы пришпиливаем насекомых. И это постоянная метафора: эпиграмма как колюще-режущее холодное оружие.

Здесь же мы имеем дело с уникальным вообще отношением говорящего к объекту. Это не эпиграмма, даже не сатира, где автор также возвышается над предметом. С одной стороны, как Евгений Абрамович Тоддес справедливо указал, Мандельштам фактически выходит за грань литературы, он делает стихотворение поступком. И это очень смелый поступок. Сам Мандельштам это понимает и, кажется, переоценивает возможное звучание этого текста (опять же, Эмма Герштейн нам об этом сообщила, что якобы Мандельштам предвидел, что комсомольцы будут петь эти стихи — нет, ничего такого не случилось). Это действительно смертельно опасный поступок.

А с другой стороны, это очень точная эмоционально-психологическая фиксация того, что сейчас называют выученной беспомощностью. Здесь «мы», которые появляются в первых строчках, заранее объявляются лишенными речи и незаметными. В герои выдвигается «он» сразу. Тут нет никакого возвышения говорящего над объектом, напротив: завороженность, примерно как если бы кролик описал свои чувства по отношению к удаву. И это очень точная действительно культурно-психологическая фиксация, итог первой пятилетки, я бы так это описал. Такой документ становления настоящего культа. И неудивительно, что он не был оценен Пастернаком, например, который был восторженным кроликом — ну и вообще все испугались. А Мандельштам не испугался это сказать. Это совершенно не эпиграмматический, конечно, ход. Это, конечно, не о том, что «я выше своего объекта». Это о том, что «все наши речи не слышны».

Здесь «мы», которые появляются в первых строчках, заранее объявляются лишенными речи и незаметными. В герои выдвигается «он» сразу. Тут нет никакого возвышения говорящего над объектом, напротив: завороженность, примерно как если бы кролик описал свои чувства по отношению к удаву. И это очень точная действительно культурно-психологическая фиксация, итог первой пятилетки, я бы так это описал. Такой документ становления настоящего культа. И неудивительно, что он не был оценен Пастернаком, например, который был восторженным кроликом — ну и вообще все испугались. А Мандельштам не испугался это сказать. Это совершенно не эпиграмматический, конечно, ход. Это, конечно, не о том, что «я выше своего объекта». Это о том, что «все наши речи не слышны».

МОРЕВ: Есть хорошее определение для этого текста, которое тоже сочувственно цитировал Ронен, отсылая к поэту Илье Фаликову, который, в общем-то, на мой взгляд, очень разумно называет это инвективой.

ЛЕЙБОВ: Или инвектива, да. Но опять же, когда Лермонтов говорит: «презренные потомки», он все-таки их не боится, он не немеет перед ними. Он говорит: «есть высший суд, наперсники разврата!». А это — действительно, вообще такой уникальный текст. В отношении соединения террористической прагматики и обморочной эмоции он совершенно уникален.

Он говорит: «есть высший суд, наперсники разврата!». А это — действительно, вообще такой уникальный текст. В отношении соединения террористической прагматики и обморочной эмоции он совершенно уникален.

ФРЕЙДИН: если обращаться к традиции (а они ее знали), это конечно эпиграмма, но это эпиграмма особого рода, это политическая эпиграмма. Вообще говоря, существует вариант, когда это стихотворение оформляется не двумя строфами, а двустишиями, точно как эпиграмма. Ну, внутри это и так слышно, как его ни оформляй. Но двустишия делают это наглядно.

Мотивы любопытные. Мотив глухоты, который восходит к «Ламарку», здесь вымерян: «наши речи за десять шагов не слышны» — десять шагов это такая странная, непонятная вещь. Почему именно десять? Это такая странная вещь, нам сейчас не очень актуальная — это расстояние проверки слуха, например, при призыве в армию. Качество слуха проверяется на шести метрах, на 10 шагах. Это и, соответственно, параметры кабинета отоларинголога, где этот слух проверяют.

«Наши речи» не слышны на этом расстоянии. Но это не только от слуха, но и от немоты. Если в «Ламарке» наступает «глухота паучья» (заметьте, здесь тараканьи усища/глазища, а там глухота паучья), то тут уже и с речью плохо. А потом мы эту речь еще встретим у Мандельштама в «Воронеже»: «На лестнице колючей разговора б!». А из других источников мы знаем, что за один разговор на лестнице по-немецки в редакции газеты Мандельштам получил замечание: «Мандельштам, говорите по-русски!» — сказал ему кто-то из проходивших. Все было очень непросто.

Я бы хотел обратить внимание на два момента, когда это стихотворение сыграло поворотную роль — при жизни Осипа Эмильевича и в его посмертной судьбе. Очень интересно, что в 1938 году, при повторном аресте, стихотворение фактически на следствии не фигурировало, и вообще оно нигде никому — за единственным исключением, которое я упомяну — никогда не предъявлялось официально. Никто из упомянутых Осипом Эмильевичем в 1934 году слушателей за это стихотворение, за то, что он его слышал, не пострадал, привлечен не был. Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилев, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало в частности чтение им этого стихотворения.

Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилев, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало в частности чтение им этого стихотворения.

Осип Мандельштам. 17 мая 1934

Характерно, что много позже, когда Гумилева спрашивали, он рассказывал, что ему на следствии предъявляли материалы следственного дела Осипа Эмильевича про это стихотворение. Он не рассказывал о подробностях, а на вопрос, как, по его мнению, держался Осип Эмильевич, Лев Николаевич сказал: «Вполне достойно». Гумилев не был человеком сентиментальным, и его оценка заслуживает внимания.

Когда мы в 1991 году получили материалы следственного дела, мы были удивлены несоответствием рассказа Гумилева с тем, что мы прочли. «Раскололся». Но, как мы потом выяснили и подсчитали, он не раскололся. Он назвал максимум половину своих слушателей. В том числе он не назвал тех слушателей, при чтении стихотворения которым присутствовали другие лица, то есть свидетели. То есть лица, строго говоря подлежащие уголовной ответственности за недонесение. В этой ситуации очень странно, что донес только кто-то один.

То есть лица, строго говоря подлежащие уголовной ответственности за недонесение. В этой ситуации очень странно, что донес только кто-то один.

А кто еще знал про стихотворение? Эту тему для меня открыл Глеб Морев и я очень ему признателен. Мы не можем сказать точно, кто знал. Скорее всего, знал Ставский. Но Ставский не решается в своем доносе Ежову сказать об этом стихотворении прямо, а называет Мандельштама ругательно, но очень обтекаемо: автором похабных стихов. Господи боже мой, это про это стихотворение — «похабные стихи»! У него что, был вариант с «жопой грузина»? В чем дело? Или что, он «глазища» считает похабной строчкой? Непонятно.

По-видимому, знал Павленко. Но мы этого узнать не можем. И по-видимому, не знал Фадеев. Потому что Фадеев пытался опекать Мандельштама, пытался его как-то продвигать в разное время. Все, кто знал про это стихотворение, отступались немедленно, начиная от Бухарина. Как только он узнал это стихотворение — все. И секретарша Белочка говорит Надежде Яковлевне: «Николай Иванович не может вас принять, какие-то стихи». Какие-то стихи! Не одно стихотворение, а какие-то стихи! Это был текст по тем временам безумно взрывоопасный. Это был действительно прямой призыв к уничтожению. Что делать с таким человеком, у которого «что ни казнь — то малина»? Это кто такой?

Какие-то стихи! Не одно стихотворение, а какие-то стихи! Это был текст по тем временам безумно взрывоопасный. Это был действительно прямой призыв к уничтожению. Что делать с таким человеком, у которого «что ни казнь — то малина»? Это кто такой?

Мандельштам впервые в нем ввел тему, которая потом в литературе о Сталине прозвучит, но где-то периферийно: что это все было организовано по принципам уголовной братвы, и что он был главный пахан. Ну, у Сталина много других ролей и так далее, но до этого мы не встречаем подобных определений, выпадов, текстов. У этого стихотворения имеются разные претексты, в том числе античные, римские, Марциал и так далее, у него имеются разные подтексты, то есть оно при внешней простоте очень непросто устроено.

Это было политическое стихотворение. Это было ясно, но сказать это не решались самые близкие люди. Одним из понимающих людей, хотя и не таким заядлым читателем газет, как сам Осип Эмильевич, был Борис Пастернак. Судя по тому, что до нас дошло из его отзыва, он сказал: «это не поэзия, это поступок». Но мы знаем аналогичные высказывания автора, когда он говорит: «надо что-то сделать, надо написать стишок». Вот он написал этот стишок. Этот стишок был действием. И дальше Борис Леонидович сказал: «я не хочу участвовать в вашем самоубийстве». Ну, относительно самоубийственной для автора роли стихотворения у Осипа Эмильевича не было иллюзий. И то, что это все пошло иначе, это немножко другая история.

Но мы знаем аналогичные высказывания автора, когда он говорит: «надо что-то сделать, надо написать стишок». Вот он написал этот стишок. Этот стишок был действием. И дальше Борис Леонидович сказал: «я не хочу участвовать в вашем самоубийстве». Ну, относительно самоубийственной для автора роли стихотворения у Осипа Эмильевича не было иллюзий. И то, что это все пошло иначе, это немножко другая история.

Что дальше? Вот, будут распевать комсомольцы в Большом театре. Замечательно, что до нас дошло это. Надо сказать, что мотив диалога с самой высокой властью — это не только у Пастернака («в дни высокого совета, где высшей власти отданы места, оставлена вакансия поэта»), и это не только у Маяковского («о работе стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин»), — это такая общая мечта русских поэтов на протяжении как минимум полутора столетий. «Истину царям с улыбкой говорить» /Державин/. Кому же это удавалось? Пожалуй, кроме Державина, назвать некого. Остальных просто никто не слышал, и никакого дела этим «царям» до этой истины не было, какую бы должность эти «цари» ни занимали, как бы ни называлась эта должность.

Это удивительное несовпадение наших — в том числе и поэтов — взглядов на эту власть и обратного зрения этой власти на этих поэтов — оно удивительно. Бродский, уезжая, оставляет в почтовом ящике аэропорта письмо Брежневу. Что, Брежнев слышал имя Бродского? А у Бродского неправильное представление. Он полагает, что его вопрос решается на таких уровнях, а он решается на уровнях гораздо более низких.

В случае с Мандельштамом это до какого-то времени было не так: вопрос с Мандельштамом решался на самом высоком уровне. И эта резолюция — кто посмел, как посмели арестовать Мандельштама — сыграла в 1934 году определяющую роль, трансформировавшись очень быстро в ту резолюцию, которая дошла до нас сравнительно рано: «изолировать, но сохранить».

Резолюция Сталина на письме Бухарина об аресте Мандельштама, 1934 год

Занятно, что «изолировать, но сохранить» при этом — мы это все называем «Чердынская ссылка» — нет, это была ссылка в отдаленные места Южного Урала. И мы читаем об этом у Надежды Яковлевны: им НКВДшник говорит: «а это вы еще тут только временно находитесь, я вас еще пошлю, неизвестно еще мне, куда я вас пошлю, но пошлю». А дальше механизм этой резолюции — не «изолировать, но сохранить», а «кто посмел?». Речь шла о властных полномочиях. То есть это была борьба политическая и бюрократическая. И те, кто арестовал, должны были понять свое место. И им на него указали: «А вы пересмотрите». И это продолжает действовать, они пересматривают. «Пожалуйста, вам заменяют, выберите». Что значит «выберите»? Это уже не ссылка, это уже высылка. И Осип Эмильевич в Воронеже, где он переживает прикрепленность («Как сокол, закольцован»), он дважды ездит в командировку. Даже возникает лакуна: «Эренбург был в Воронеже и не стал встречаться с Мандельштамом». Ничего подобного! Эренбург не застал Мандельштама в Воронеже, Мандельштам в это время находился в командировке. Потом у нас Тамбов, потом у нас Задонск. Четырежды несколькодневное отсутствие. Это что же за ссылка такая? Вот такая была особенная ссылка.

И мы читаем об этом у Надежды Яковлевны: им НКВДшник говорит: «а это вы еще тут только временно находитесь, я вас еще пошлю, неизвестно еще мне, куда я вас пошлю, но пошлю». А дальше механизм этой резолюции — не «изолировать, но сохранить», а «кто посмел?». Речь шла о властных полномочиях. То есть это была борьба политическая и бюрократическая. И те, кто арестовал, должны были понять свое место. И им на него указали: «А вы пересмотрите». И это продолжает действовать, они пересматривают. «Пожалуйста, вам заменяют, выберите». Что значит «выберите»? Это уже не ссылка, это уже высылка. И Осип Эмильевич в Воронеже, где он переживает прикрепленность («Как сокол, закольцован»), он дважды ездит в командировку. Даже возникает лакуна: «Эренбург был в Воронеже и не стал встречаться с Мандельштамом». Ничего подобного! Эренбург не застал Мандельштама в Воронеже, Мандельштам в это время находился в командировке. Потом у нас Тамбов, потом у нас Задонск. Четырежды несколькодневное отсутствие. Это что же за ссылка такая? Вот такая была особенная ссылка.

А дальше начинает работать Ставский. Ставский работает, Фадеева не оповещает. Он привлекает Павленко. Павленко, как мы знаем, был во внутренней тюрьме в мае 1934. По-видимому, Павленко знал стихотворение. Павленко пишет отзыв, очень осторожно. «Во-первых, — он говорит, — я не специалист по поэзии. Во-вторых, я не люблю Мандельштама. Следовательно, все, что я дальше пишу, это не обязательно, а, в общем, в результате там, где он понятен, это нам не интересно, а там, где это нам могло бы быть интересно, он непонятен и пахнет Пастернаком». То есть, как в более позднем анекдоте о милиционере и книге, «а Пастернак у нас уже есть». Очень нейтрально. Еще более нейтрально, чем отзыв Зелинского на попытку Марины Ивановны Цветаевой издать книгу. Зелинский пишет: «Формализм». Это самое деликатное, что он может написать, это минимальное из политических обвинений. Для Зелинского это просто «надел белые шелковые перчатки». Марина Ивановна, понимая результат, пишет, что «обвинивший меня в формализме (она же это понимает содержательно!) — просто подлец». При том что она с этим Зелинским неплохо знакома.

При том что она с этим Зелинским неплохо знакома.

Что же говорит Борис Леонидович о стихах воронежского периода? А он их разделяет на разряды. Первый разряд, второй разряд, вне разряда. Если вы помните, таков приговор комиссии по делу декабристов, они разделены точно так же: первый разряд, второй разряд, вне разряда. Вне разряда — смертная казнь, ну, известно. Борис Леонидович, который писал стихи: «Так пахли прописи дворян о равенстве и братстве» (и Павленко пишет: «пахнет Пастернаком»), Борис Леонидович, который знал и ценил стихотворение Осипа Эмильевича «Декабрист», вот такую градацию употребляет не случайно. Он понимал, что Осип Эмильевич идет как декабрист.

Эта вся история растянулась без малого на 40 лет. Закончилась она только в 1973 году с выходом «Библиотеки поэта». Том «Библиотеки поэта» был объявлен в планах издательства в 1961 году. 12 лет! В 1968 году, мы знаем, уже было сверстано все. И не состоялось. Я исследовал эту историю, она вся связана с воздействием многих, почти не связанных между собой событий. Эренбург пишет письмо Хрущеву, что не печатают его «Люди, годы, жизнь» — мемуар, где возродился интерес к Мандельштаму у широкого круга читателей: все-таки тираж «Нового мира», а потом тираж изданных отдельными томами мемуаров. Хрущев идет навстречу: «Новый мир» продолжает печатать его мемуары. Эренбург не хочет другого журнала, он хочет тут. Твардовский не хочет, Эренбург добивается. Эренбург запрашивает у Хрущева разрешения вспомнить о Н. И. Бухарине, о его соученике по гимназии и приятеле. Хрущев ему мягко отвечает: «Еще не время». Это все связанные вещи. А потом 1965 год — первый, единственный на много лет, вечер поэзии Мандельштама, ведет его Эренбург. И таких вещей довольно много. 1973 год — уже вышла первая книга воспоминаний Надежды Яковлевны. Уже готовится к выходу вторая. И это не мешает, не препятствует изданию «Библиотеки поэта» наконец-то, спустя дюжину лет. Но все-таки это запрос правления Союза писателей, поддержанный Отделом культуры ЦК, а дальше решение на самом высоком уровне, решение принимается на уровне Политбюро.

Эренбург пишет письмо Хрущеву, что не печатают его «Люди, годы, жизнь» — мемуар, где возродился интерес к Мандельштаму у широкого круга читателей: все-таки тираж «Нового мира», а потом тираж изданных отдельными томами мемуаров. Хрущев идет навстречу: «Новый мир» продолжает печатать его мемуары. Эренбург не хочет другого журнала, он хочет тут. Твардовский не хочет, Эренбург добивается. Эренбург запрашивает у Хрущева разрешения вспомнить о Н. И. Бухарине, о его соученике по гимназии и приятеле. Хрущев ему мягко отвечает: «Еще не время». Это все связанные вещи. А потом 1965 год — первый, единственный на много лет, вечер поэзии Мандельштама, ведет его Эренбург. И таких вещей довольно много. 1973 год — уже вышла первая книга воспоминаний Надежды Яковлевны. Уже готовится к выходу вторая. И это не мешает, не препятствует изданию «Библиотеки поэта» наконец-то, спустя дюжину лет. Но все-таки это запрос правления Союза писателей, поддержанный Отделом культуры ЦК, а дальше решение на самом высоком уровне, решение принимается на уровне Политбюро. «Это несколько книг, которые до сих пор не изданы, вот надо их издать, привести их в должный вид…» Существует заслуженная критика предисловия Дымшица. Он что, не понимал, что он пишет? Он понимал, что он пишет. Он говорил: «Пускай меня потом изругают и проклянут, но зато Мандельштам выйдет».

«Это несколько книг, которые до сих пор не изданы, вот надо их издать, привести их в должный вид…» Существует заслуженная критика предисловия Дымшица. Он что, не понимал, что он пишет? Он понимал, что он пишет. Он говорил: «Пускай меня потом изругают и проклянут, но зато Мандельштам выйдет».

Сборник Осипа Мандельштама 1973 года неоднократно переиздавался, в том числе в 1978 году

А что стояло за плечами, так сказать, над головами всех, кто за это боролся? А это было качание двух чаш весов. На одной чаше лежал сталинизм, а на другой чаше лежал антисталинизм. Если угодно, стихотворение, о котором мы сегодня говорим, это одно из оснований нашего антисталинизма, не больше и не меньше. Вот, пожалуй, это та политическая составляющая.

Мы не говорим про Тютчева, что у него политическая лирика, мы не говорим про Некрасова, что у него гражданская лирика, мы не говорим про Пушкина, что у него гражданская лирика, а про Мандельштама приходится говорить, что у него «гражданская лирика»! Мандельштам был, конечно, поэтом политизированным. И это очень давно. Когда он пишет: «Где обрывается Россия, над морем Черным и глухим…», у него геополитическое ощущение России; «Участвовать в твоей железной каре Хоть тяжестью меня благослови!» — это все историософия. «Россия, Лета, Лорелея» — нет другой такой блестящей формулы. Эта формула Мандельштама гораздо более сильная, чем те формульные конструкции, о которых писал в свое время Виктор Максимович Жирмунский. Но такого политического стиха… в общем, мы не можем сравнить.

И это очень давно. Когда он пишет: «Где обрывается Россия, над морем Черным и глухим…», у него геополитическое ощущение России; «Участвовать в твоей железной каре Хоть тяжестью меня благослови!» — это все историософия. «Россия, Лета, Лорелея» — нет другой такой блестящей формулы. Эта формула Мандельштама гораздо более сильная, чем те формульные конструкции, о которых писал в свое время Виктор Максимович Жирмунский. Но такого политического стиха… в общем, мы не можем сравнить.

«Будут распевать комсомольцы» — мы совершенно не представляем источников мандельштамовской информации. (Все, что я говорю, доступно в открытых источниках. Почти ничто не опирается на устные сообщения. Я просто не могу сейчас эти источники приводить: будет слишком громоздко.) Вячеслав Всеволодович (Кома) Иванов рассказывал со слов отца: «Горький говорил: а вот эти что скажут?!» (при этом он делал жест, намекая на «усатых», но не на Сталина, а на Кирова, Куйбышева, Орджоникидзе). Мы имеем публикацию стихов о летчиках с неавторским посвящением памяти Куйбышева и Орджоникидзе. Это что такое? Это из каких интеллектуальных политологических построений взялось? Откуда? Нет никаких мандельштамоведческих источников для подобного посвящения. Она есть, реальная публикация. Ну, посмертная, естественно, стихи при жизни поэта не публиковалась.

Это что такое? Это из каких интеллектуальных политологических построений взялось? Откуда? Нет никаких мандельштамоведческих источников для подобного посвящения. Она есть, реальная публикация. Ну, посмертная, естественно, стихи при жизни поэта не публиковалась.

И мы, наконец, имеем результаты «Съезда победителей», где Сталин получил большинство с помощью инструментария подсчета голосов. Об этом мог Мандельштам знать? Мог, просто мы не знаем, как и где. Он был в Москве, жил в Москве, в гуще событий, общался с совершенно разными людьми. Так что эти слова о комсомольцах в Большом театре и о том, что «это был не безумный протест, а политическая акция», небезосновательны. Другое дело — что для того, чтобы их обосновать, нам нужно найти что-то вроде застольных разговоров, записанных Пушкиным. Но я боюсь, что мы этого в связном тексте не найдем.

МОРЕВ: Этот текст, наверное, действительно один из самых мифогенных в русской литературе. Надо сказать, что когда говорят о его беспрецедентности, говорят совершенно справедливо. Но с другой стороны, нельзя забывать, что и до мандельштамовского текста в русской поэзии было несколько стихотворений, так скажем, критического настроя, где упоминался Сталин, посвященных или отчасти Сталину, или Сталину персонально. И теоретически, нельзя исключить, кстати говоря, знакомство Мандельштама ни с одним из них, хотя оно и сомнительно. Я имею в виду два текста: текст 1926 года, стихотворение Тинякова, которое вообще довольно похоже на стихотворение Мандельштама по структуре, тоже двустишия со смежной рифмовкой, и которое как раз целиком соответствует тому образу поэтического текста, который рисует в докладной записке Сталину Агранов, а именно «клеветнический пасквиль на вождей революции» (там Сталин упомянут в числе многих вождей коммунистической партии). И еще одно стихотворение, уже посвященное персонально Сталину, это стихотворение Павла Васильева, написанное в 1931 году, такой непристойный экспромт с также фигурирующим в нем словом «жопа», между прочим. Такие, как бы, полугекзаметры непристойные непосредственно о Сталине.

Но с другой стороны, нельзя забывать, что и до мандельштамовского текста в русской поэзии было несколько стихотворений, так скажем, критического настроя, где упоминался Сталин, посвященных или отчасти Сталину, или Сталину персонально. И теоретически, нельзя исключить, кстати говоря, знакомство Мандельштама ни с одним из них, хотя оно и сомнительно. Я имею в виду два текста: текст 1926 года, стихотворение Тинякова, которое вообще довольно похоже на стихотворение Мандельштама по структуре, тоже двустишия со смежной рифмовкой, и которое как раз целиком соответствует тому образу поэтического текста, который рисует в докладной записке Сталину Агранов, а именно «клеветнический пасквиль на вождей революции» (там Сталин упомянут в числе многих вождей коммунистической партии). И еще одно стихотворение, уже посвященное персонально Сталину, это стихотворение Павла Васильева, написанное в 1931 году, такой непристойный экспромт с также фигурирующим в нем словом «жопа», между прочим. Такие, как бы, полугекзаметры непристойные непосредственно о Сталине.

Конечно, ни один из этих текстов ни в какое сравнение с Мандельштамом идти не может не только по поэтическому мастерству, но и по эмоциональному наполнению, эмоциональному воздействию текста. И когда следователь Николай Христофорович Шиваров (Христофорыч из книжки Надежды Яковлевны) говорит ей, что «я ничего подобного стихотворению Мандельштама в жизни не видел». Он, вполне возможно, говорит это не просто ради красного словца. Как раз Шиваров стихотворение Васильева наверняка знал, потому что он в 1932 году участвовал в расследовании так называемого дела «Сибирской бригады», это такая компания московских писателей-сибиряков, в которую входил Павел Васильев. И в частности, хотя Шиваров Васильева, кажется, не допрашивал (он допрашивал Леонида Мартынова в рамках этого дела), но параллельно ведшиеся допросы, на одном из которых Васильев записал это антисталинское стихотворение, могли быть вполне ему доступны. Я думаю, что следователи, работавшие в рамках одного дела, материалы друг друга смотрели. Я думаю, что таким небанальным вещественным доказательством, как непристойные стихи о Сталине, они друг с другом делились.

Я думаю, что таким небанальным вещественным доказательством, как непристойные стихи о Сталине, они друг с другом делились.

Тем не менее, мандельштамовский текст конечно из этого ряда выпадает. И, на мой взгляд, эта его поэтическая сила и политическая сила, политический антисталинский пафос и антисталинский заряд, парадоксальным образом определили судьбу этого текста и Мандельштама. На мой взгляд, одной из причин того, что арестовавший Мандельштама Агранов не ставит Сталина в известность об аресте Мандельштама и не объясняет ему, за что, собственно, Мандельштам арестован, было то, что этот текст показался Агранову таким, что ли, щекотливым, что доложить о нем Сталину у него просто не хватило духу. Он думал в данном случае не о Мандельштаме, а прежде всего о себе. И этот поворот бюрократического механизма определил и весь дальнейший ход дела, и всю дальнейшую судьбу Мандельштама. Как мы знаем по воспоминаниям Надежды Яковлевны и, собственно говоря, по опубликованным материалам дела, первоначально следствие велось весьма жестко, в стандартном чекистском формате — сценарии группового дела, когда фабриковалась некая антисоветская группа, объединенная вокруг слушателей этого стихотворения, и предполагался групповой процесс, что в рамках чекистской системы ценностей считалось наивысшей ступенью. А потом это все в какой-то момент отменилось. И тогда же возникла переданная Шиваровым Надежде Яковлевне резолюция, принадлежавшая, конечно, Агранову: «Изолировать, но сохранить». В этот момент Сталин ничего не знает об аресте Мандельштама. И резолюция «изолировать, но сохранить» на самом деле вовсе не такая безобидная, как о ней привыкли говорить, потому что в самой ее грамматической конструкции — вот это «но сохранить» — это «но» имплицирует, что возможны были другие варианты: не сохранять. Потому что первоначальная установка следствия на восприятие и интерпретацию этого стихотворения как террористического грозила расстрелом или большим лагерным сроком. Не ссылкой, не высылкой, а лагерным сроком, это совсем другая уже степень суровости наказания.

Решение дело замять (как следователь Шиваров выражался, «решили не поднимать дело») определило достаточно мягкий приговор для Мандельштама. Полной неожиданностью, конечно, для дальнейшего развития этого сюжета явилось вмешательство в него Пастернака. Этого, конечно, Агранов предположить не мог — что Пастернак будет действовать через Бухарина, а Бухарин напрямую обратится к Сталину, а дальше последует реакция Сталина, которая была определена не тем, что он узнал какие-то подробности дела Мандельштама (потому что Бухарин тоже ничего не знал). Сталина возмутил, прежде всего, тот факт, что ему об этом аресте никто не доложил. И, собственно, этого одного было достаточно, чтобы Сталин потребовал этот приговор пересмотреть. Параллельно с письмом Бухарина, который сигнализировал ему об аресте Мандельштама и о некотором возмущении общественности этим событием, Сталин проверяет информацию Бухарина, позвонив Пастернаку, потому что Пастернак упоминался Бухариным как один из самых взволнованных арестом Мандельштама писателей. Вся информация из бухаринского письма Пастернаком так или иначе подтверждается, для Сталина этого совершенно достаточно, чтобы (учитывая общий контекст этой эпохи, а именно месяцы перед 1-м съездом писателей, когда установка идет на либерализацию) приговор Мандельштаму еще смягчили, и вместо Чердынской ссылки приговорили его к так называемому «минус двенадцати», а именно просто житью где угодно, кроме 12 крупных городских центров, столицы и крупных городов СССР.

Этого, конечно, Агранов предположить не мог — что Пастернак будет действовать через Бухарина, а Бухарин напрямую обратится к Сталину, а дальше последует реакция Сталина, которая была определена не тем, что он узнал какие-то подробности дела Мандельштама (потому что Бухарин тоже ничего не знал). Сталина возмутил, прежде всего, тот факт, что ему об этом аресте никто не доложил. И, собственно, этого одного было достаточно, чтобы Сталин потребовал этот приговор пересмотреть. Параллельно с письмом Бухарина, который сигнализировал ему об аресте Мандельштама и о некотором возмущении общественности этим событием, Сталин проверяет информацию Бухарина, позвонив Пастернаку, потому что Пастернак упоминался Бухариным как один из самых взволнованных арестом Мандельштама писателей. Вся информация из бухаринского письма Пастернаком так или иначе подтверждается, для Сталина этого совершенно достаточно, чтобы (учитывая общий контекст этой эпохи, а именно месяцы перед 1-м съездом писателей, когда установка идет на либерализацию) приговор Мандельштаму еще смягчили, и вместо Чердынской ссылки приговорили его к так называемому «минус двенадцати», а именно просто житью где угодно, кроме 12 крупных городских центров, столицы и крупных городов СССР. После чего он выбирает Воронеж.

После чего он выбирает Воронеж.

Кроме этого поворота в судьбе Мандельштама, это стихотворение имело еще и непосредственное касательство к изменению его миропонимания, мировоззрения, и в каком-то смысле и поэтики. Я тут солидарен совершенно с Михаилом Леоновичем Гаспаровым — мне кажется, что от этого антисталинского стихотворения к «Оде Сталину» прямой путь, опять же парадоксальным образом.

На Мандельштама производит огромное впечатление история о звонке Сталина Пастернаку. Тот объем информации, который доступен ему, а именно — рассказ самого Пастернака о том, что ему позвонил Сталин с вопросами по делу Мандельштама, — он конечно не позволяет ему реконструировать даже нам до сих пор не известные бюрократические ходы, всю логику того, как разворачивалось это дело. Для него очевидно совершенно, что Сталин прочел эти стихи, вник, так сказать, в суть дела и, тем не менее, прочтя эти стихи, оценил их (в передаче Надежды Яковлевны реплика Мандельштама звучит «А стишки-то, верно, произвели впечатление»), оценил эти стихи и помиловал поэта, то есть совершил благородный жест, которого Мандельштам совершенно от него не ожидал и который переворачивает все мандельштамовское представление о Сталине. Он вдруг чувствует себя его должником, и чувствует должником не только лично по отношению к Сталину, который спас ему жизнь, но и по отношению к тому режиму, который Сталин персонифицирует.

Он вдруг чувствует себя его должником, и чувствует должником не только лично по отношению к Сталину, который спас ему жизнь, но и по отношению к тому режиму, который Сталин персонифицирует.

Все его сложное отношение к советской власти, которое к осени 1933, когда было написано это стихотворение, вошло в крайне негативную фазу, оно вдруг оборачивается с точностью до наоборот, знаки меняются. Он ощущает себя должником этой власти, должником Сталина. И все те тексты, которые он начинает писать в Воронеже, он квалифицирует как «искупительный стаж», как он пишет в одном из писем, который должен быть рассмотрен властью и Мандельштам должен быть реабилитирован. То есть после и в последние месяцы ссылки он настойчиво пытается довести до московских властей в лице Союза писателей свои написанные в Воронеже тексты как знак, как свидетельство того, что он прошел «перестройку», выражаясь тогдашней терминологией. И, роковым образом, именно настойчивость Мандельштама в стремлении довести эти тексты до советских союзписательских структур, чтобы получить обратную оценку этих текстов, чтобы быть услышанным, принятым — эта настойчивость оборачивается для союзписательских чиновников, которые не понимают этих тонких материй, вообще не способны, конечно, понять этих мандельштамовских текстов, в назойливость. И фактически арест и приговор 1938 года — довольно редкий случай, когда писателя арестовывают не карательные органы по своей инициативе, а писателя арестовывают карательные органы по инициативе самого же Союза писателей. Мандельштам был арестован не по инициативе НКВД, а по инициативе руководителей Союза писателей: Ставский, обращаясь к Ежову, просто просит, как они выражались, «решить вопрос с Мандельштамом», то есть просто убрать… Он не знает, как они будут это делать, он не предлагает им его отсылать в лагерь, он оставляет это на их усмотрение. Другое дело, что у чекистов тогда, в 1938 году, нет никаких других инструментов. И Мандельштаму дают очень мягкий для 1938 года приговор — пять лет лагерей. Когда вокруг пачками расстреливают людей. Таким образом, это тоже прямое следствие текста 1934 года, как бы прошедшего через свое отрицание и, тем не менее, приведшее к этому роковому результату.

Осип Мандельштам. Бутырская тюрьма, 1938 год

ЛЕКМАНОВ: А теперь я предлагаю, если у нас получится, вернуться к разговору прямо об этих строках, об этом стихотворении. Мне кажется, что и в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…», несмотря на очевидную ненависть автора к Сталину, только ненавистью дело не исчерпывается. Ведь когда Мандельштам пишет: «А слова, как пудовые гири, верны», в этом есть и признание сталинской мощи.

ЛЕЙБОВ: Во всяком случае, лучше, чем «тонкошеие вожди», «мяукающие» и «хнычащие» .

ЛЕКМАНОВ: Да. Когда Мандельштам изображает его в окружении «тонкошеих вождей», конечно, он его очень сильно выделяет из окружения. Не помню сейчас точно, кто на этот подтекст в мандельштамовском стихотворении указал — сон Онегина, где Онегин в окружении всех этих беснующихся существ. Онегин выделяется среди них, также и Сталин выделяется как сильная фигура, как мощная фигура. Вспомним мандельштамовское стихотворение, хронологически бликзое к антисталинскому, а именно — то стихотворение, которое Ахматова называла «лучшим любовным стихотворением ХХ века» — «Мастерица виноватых взоров…». То есть, возлюбленная и палач предстают в стихотворениях этого времени у Мандельштама отчасти схожими. Оба мучают его и лишают речи. А вот почему это так? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, нужно вернуться от контекста мандельштамовского стихотворения к самому этому стихотворению.

ЦВЕТКОВ: Я хотел бы вернуться именно к стихотворению, и вернуться в самое начало. Меня удивило, что Кушнеру показалось, что оно настолько резко выступает из ряда, что это не Мандельштам. Я так понимаю, что есть поэты, ну и вообще художники, которые гнут как-то свою линию, у которых есть свой маршрут. А есть очень редкие, на мой взгляд, которые осваивают территорию. Вот Мандельштам, с моей точки зрения, был именно человек, который, что ли, планиметрический. Это видно еще по тому, насколько резко отличаются его разные периоды. Можно обнаружить сходство между Tristia и стихами 1930-х гг, но все равно это огромный диапазон. Поэтому вот это стихотворение о Сталине надо рассматривать именно в этом ключе, что это какая-то вылазка, может быть, на незнакомую до сих пор территорию и очень дерзкое ее освоение.

Меня в интервью спрашивали довольно часто, я не понимал, о чем речь — как я отношусь к политической или к гражданской поэзии. Не понимая, я говорил, что как к любой другой, что есть хорошая и есть плохая. Имелось в виду, конечно, совершенно не то, что я имел в виду, а заданность политическая. Не знаю, как назвать — интерсекциональность или что-то такое, когда пишешь и с самого начала имеешь задачу либо защитить какое-то меньшинство, либо напасть на какое-то большинство, и это дает тебе какую-то гарантию успеха. Потому что сразу вписываешься в какую-то струю, и тебя это поднимает куда-то. Я видел карьеры — не буду называть людей — которые были таким образом сделаны просто в недели. Я не понимал, что речь идет об этом. И таковы, скажем, многие советские поэты, которые с самого начала понимали свою задачу как задание воспевать. Ну, интерсекциональность тоже была, потому что там были «плохие буржуи» где-то за рубежом, их надо было ругать, своих надо было хвалить.

Мандельштам — очень политический поэт в том смысле, что у него всегда присутствует это движение материков, сдвиг эпох во многих стихах. Но это стихотворение совершенно другое. Если мы видим его покаяние и желание бежать в ногу с эпохой, и, может быть так понятая, благодарность Сталину, все это — заданные стихи. Это такие стихи, которые… я не могу оценить степень искренности в них. Конечно, его, может быть, тронуло, что Сталин не приказал его убить, и он хотел как-то отплатить. Но там пафос совсем не тот. И они мне неприятны, я их не помню. Помню, что там Сталин с Лениным рифмуется. А это — совершенно другого вида стихотворение. Это что-то такое, что он не мог не написать. Я все время пытался ответить интервьюерам, что если ты не можешь не написать на такую тему, тогда пиши. А заданности я никогда не понимал.

И в данном случае мне кажется, что он очень справился со своей задачей. Все это стихотворение сделано на перенапряжении приема, то есть оно все на грани фола. Но поскольку мы имеем дело с величайшим мастером, он натягивает тетиву до крайности, но она у него нигде не рвется. У меня есть свои сомнения насчет концовки, я не могу ее никак понять, но то, что он делает в нем… Да, Сталин, конечно, гигант в окружении этих тонкошеих вождей, но он последовательно, в течение стихотворения его обесчеловечивает, деантропоморфизирует. Он его превращает из имманентного монстра в трансцендентного. Он у него какой-то Вельзевул, что ли. И вот этот удар, когда он «бабачит и тычет» — это уже совершенно просто какой-то… вот когда у Босха мы видим полотно — везде бегают маленькие монстрики, а в центре сидит главный. Вот как мне представляется эта картина.

Вообще, у Мандельштама в большинстве его поздних стихов денатурированная природа, образы очень далеко отстоят от того, к чему они относятся. И поэтому литературоведам огромная работа — понять, что что значит. А вот тут примерно также, но это сделано с огромным напряжением, а с другой стороны — очень легким движением, потому что очень благодарный предмет. Вот чуть-чуть повернуть его таким ракурсом — и он повернул — и мы видим чудовище. Именно поэтому, я думаю, это произвело впечатление террористического акта. Карикатуры можно писать и талантливее, и остроумнее. Мы в моей молодости, конечно, писали массу стишков против советской власти. Но смешно: во-первых, она не подозревала о нашем существовании, разве что когда визу выдавали, и нам ничем это не грозило. Я не знаю, насколько он понимал в тот момент, и когда он не мог удержаться и читал это людям. Понятно же было, какая атмосфера. Но я так понимаю, что он был, видимо, в какой-то степени поражен тем, что он сделал, и поэтому он не мог удержаться.

ЛЕЙБОВ: Да-да, если современную метафорику использовать, он ходил как инфицированный модным коронавирусом, и со всеми норовил обняться. А они все от него бежали, все говорили: «Вы мне этого не читали, я этого не слышал». Два раза зафиксирована эта реплика. Да, это правда.

Кстати сказать, я согласен, что все-таки там есть прямая дорога к «Оде». Вообще от выученной беспомощности до Стокгольмского синдрома, когда ты готов забыть про «тени страшные Украйны и Кубани», которые ты только что видел, дорожка довольно прямая. В этот момент, в 1934 году, действительно, на самом деле, тоже Глеб очень хорошо напомнил, что это же пересменка, это межпятилеточный год, когда жить потихонечку становится лучше, веселей. Уже годом позже, после убийства Кирова, уже по-другому бы, наверное, дело развернулось. И раньше, на самом деле, тоже бы по-другому.

ЛЕКМАНОВ: Я хотел только напомнить, что стихотворение написано в ноябре 1933, а история потом уже разворачивается в 1934.

МИРЗОЕВ: Я думаю, здесь надо напомнить способ, каким Мандельштам, по его собственным словам и по словам Надежды Яковлевны, работал. Он считал, что поэт пишет под диктовку, что поэт — только инструмент, толмач, который переводит уже готовое произведение в текстовую форму. В этом смысле Мандельштам был неоплатоником. Он говорит это в 1933 про Данте, но говорит, разумеется, и про себя. Стихи приходили к Мандельштаму не в момент записывания на бумагу, а в виде музыки, а потом в виде звучащего текста. И, вероятно, Мандельштам просто не мог не написать свою инвективу. Тут важно вспомнить, что Мандельштам не был антисоветчиком. По словам его близкого друга, биолога Бориса Кузина, он наоборот, в их жарких спорах всячески отстаивал происходящее в стране, отстаивал именно с советских позиций. То есть Мандельштам считал, что тот колоссальный переворот, который произошел в жизни России, в ее истории, был совершенно необходим. И я напомню, что в юности Мандельштам был близок к эсерам, даже выступал перед рабочими как-то раз и вообще был человеком вполне левых убеждений. (Что нормально для интеллигента). И не захотел эмигрировать, хотя возможность была. Мандельштам мог уйти в Стамбул из Крыма, но не сделал этого. В конце 1920-х пожалел и задумался об эмиграции. Но тогда уже мало кого отпускали — челюсти открывались редко. То есть та колоссальная энергия народа, которая вышла из-под спуда и распрямилась, и нашла себе применение после революции, эта энергия Мандельштама завораживала, и он часто об этом говорил. Говорил, что мощная народная стихия, которая пошла гулять по России, совершенно необходима для обновления жизни, Мандельштам сравнивал ее с природными катаклизмами. Отсюда эта радость после чтения и потирание рук. А Борис Кузин как раз был первым слушателем инвективы. Радость, которую продемонстрировал Мандельштам в тот момент, сразу после чтения, и упоминание комсомольцев, которые «будут распевать эти стихи», это, может быть, не совсем аберрация, это как раз связано с его восприятием всего исторического процесса, свидетелем которого он стал и частью которого себя ощущал.

Вообще, это навязанное Мандельштаму изгойство — и эстетическое, и политическое, и социальное — я думаю, Мандельштам переживал его очень остро, потому что его способ писания стихов предполагал глубокую подключенность к народному телу, к коллективному бессознательному народного хора. И Мандельштам это знал и чувствовал инструментальность или, как он говорил «орудийность» этого подключения. Это глубокое погружение с помощью языка в народную Психею — способ его письма. И, вероятно, поэтому тоже Мандельштам не мог не написать свою инвективу. Для него в этих стихах звучит голос хора, по крайней мере, огромной его части, той, что не готова лечь под Хозяина и вернуться в рабское состояние. После глотка свободы. Это не голос чекистов или таких писателей-функционеров, как Павленко и Ставский, которые поспешили написать донос на Мандельштама в ЧК, но другой части народа, которой совсем не нравился культ «кремлевского горца» и его курс. Для этой части народа Сталин не был вождем и отцом — он был узурпатором. И это ощущение Мандельштам выразил очень ясно и сильно.

Здесь уже прозвучало, что инвектива как бы парная вещь по отношению к «Оде Сталину», которую по чьей-то лукавой подсказке Мандельштам был вынужден написать, чтобы выкупить свою жизнь. И вот Надежда Яковлевна вспоминает, что Мандельштам не сочинял «Оду» так, как он обычно сочинял стихи. Мандельштам садился к столу, раскладывал перед собой бумагу, карандаши, и пытался работать «как мастер». И, пытаясь работать как мастер-ремесленник, терпел неудачу за неудачей. Он мучился часами, вскакивал из-за стола и восклицал: «Вот Асеев — мастер: сел и написал, а у меня не получается, я не могу просто писать стихи, как делают вещь». Осип Мандельштам писал другим способом — и в этом инструментарии особенность его эстетики.

Существует мнение, что «Ода» написана эзоповым языком. В каком-то смысле «Ода» развивает эту же идею расчеловеченного вождя. В «Оде» есть этот мотив: Джугашвили — это титан Прометей, прикованный к горе, он как бы стал частью этой горы, он и есть сама эта гора, которая смотрит на гигантскую равнину, на бугры человеческих голов. Дальше: пахарь, гигантский плуг, который идет по этим головам, — это, в общем-то, образность, которая продолжает идею сверхчеловеческой, античеловеческой, титанической силы, которая явлена в инвективе. И, мне кажется, это очень важно отметить. Подключенность к коллективной Психее давала Мандельштаму ясное ощущение: сила, с которой имеет дело Россия, именно демоническая, инфернальная, её природа не человеческая. И «тараканьи глазищи», кстати, вполне демонический образ.

Мне кажется, Мандельштам сам прокомментировал это в «Разговоре о Данте». Он пишет: поэзия — это своего рода Эрмитаж, где все полотна вдруг сорвались со своих привычных мест, соединились и наложились друг на друга, как бы смешались в одно полотно. По-моему, «Ода» написана именно этим способом. В ней как бы двойная, тройная экспозиция, наложение разнородных образов и эстетик: античной, фольклорной, современной. Поэтому ее так сложно разгадать. Знаете, что может быть ключом к «Оде»? Только не смейтесь, я понимаю, что это сильная натяжка. Если хотите, метафора. У Комара и Меламида есть такое полотно «Сталин и музы». В этой вещи использован античный сюжет, по стилю это классицизм, переодетый в советский ампир, Сталин в белой шинели и «картузе», музы в туниках и так далее — по форме всё вполне серьезно, а по существу издевательство, тотальная ирония.

Иосиф Сталин в 1937 году

Конечно, в инвективе этого нет, она гораздо ближе к пушкинскому сюрреализму, в ней убийственная ясность. Но я бы еще напомнил слова Иосифа Бродского по поводу «Оды». Поэт говорил, что этот текст чуть ли не лучший у Мандельштама, потому что это невероятное соединение гимна и сатиры. Бродский очень ценил это стихотворение. Мне кажется, это тонкое замечание: в конечном счете, именно «Одой», а не инвективой, Мандельштам подписал себе смертный приговор. Сталин дождался от Мандельштама произведения, которое легло на другую чашу весов и должно было уравновесить злую и карикатурную инвективу, но не уравновесило, а парадоксально подтвердило её. Потому что Мандельштам даже в заказной «Оде», даже в гимне остался верен себе, своей образности, своему языку. Я не думаю, что в «Оде» есть только ирония, эзопов язык, поэт свидетельствует о сверхчеловеческой инфернальной силе, которая оседлала страну, оседлала Россию. И, в итоге, оседлала русскую революцию. Народ, освободивший себя для исторического творчества, для того чтобы стать историческим субъектом, этот измученный рабством и произволом народ был вновь закрепощен советской властью под руководством товарища Сталина. Мандельштам это чувствовал как неизбежность общей судьбы и переживал как абсурд и трагедию.

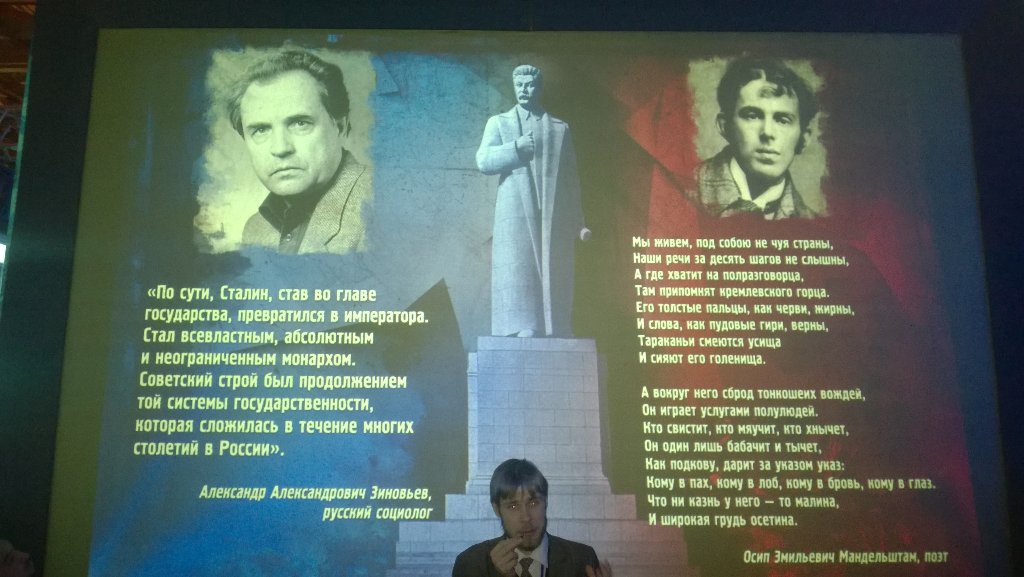

МОРЕВ: Владимир сказал очень важные вещи, на самом деле: что это стихотворение — антисталинское, но не антисоветское. Как назывались люди, которые против Сталина, но не против советской власти? Эти люди тогда назывались «оппозиционеры». И пока мы тут с вами сидим, разговариваем про это стихотворение — так случайно произошло — на «Кольте» вышла большая статья Леонида Михайловича Видгофа об этом стихотворении, вот такое совпадение. И он там делает очень важную вещь: он берет газетный контекст конца 1920-х годов, ориентируясь на слова Мандельштама, сказанные на допросе, о том, что он в конце 1920-х гг испытывал поверхностные, но горячие симпатии к троцкизму. И Видгоф по газетам восстанавливает контекст партийных дискуссий, когда это еще выплескивалось на страницы газет, когда «Правда» предоставляла слово не только сталинскому большинству, но и давала слово и печатала речи оппозиционеров, в том числе Троцкого и других. И это, надо сказать, очень увлекательное чтение, которое во многом объясняет, как предполагает (на мой взгляд, обоснованно) Видгоф, те уничижительные характеристики вождей, которые появляются в этом тексте.

Чем определялись эти симпатии Мандельштама к троцкизму? Не тем, что он был противником построения социализма в одной стране или сторонником каких-то радикальных революционных преобразований, предлагаемых Троцким. А, мне кажется, эти симпатии не только у него, но и у многих среди советской интеллигенции, определялись тем, что картина борьбы партии с оппозицией представляла собой, если посмотреть эти стенограммы, печатавшиеся в «Правде», уничтожение просто того или иного «интеллигентного» человека. В кавычках не в том смысле, что не интеллигентного, а как типаж. Уничтожение некоего интеллигентного партийца сбродом какой-то, как сейчас бы выразились, просто гопоты. То есть это буквально, это потрясающие диалоги, когда Троцкий пытается говорить, в него швыряют чернильницами, кидают книги, раздаются какие-то совершенно хамские, подзаборные возгласы. И он пытается через этот шабаш высказывать какие-то идеи, в чем-то убеждать. Это очень яркое впечатление. И Видгоф показывает, что многие из мандельштамовских характеристик просто восходят к этим газетным дискуссиям конца 20-х. На мой взгляд, это хорошая, правильная идея.

Ронен в свое время, когда реконструировал политический контекст появления этого текста, возводил его к программе — антисталинской тоже, не антисоветской — Мартемьяна Рютина (такой коммунист не первого, но второго ряда, занимавший довольно крупные посты), который в 1932 году весной-летом написал большой антисталинский трактат и короткое воззвание к членам партии. Этот трактат, как и стихотворение Мандельштама, отличался очень резкой персональной антисталинской направленностью, за что Рютин и пострадал, на самом деле, по мнению того же Бухарина, который потом в 1936 году в Париже рассказывал Николаевскому все эти истории и особо подчеркивал, что печальную участь Рютина определила именно резкая личная направленность против Сталина его трактата.

Ронен прямо не формулирует предположение о том, что Мандельштам мог знать этот трактат, и, на мой взгляд, это маловероятно. Это большая рукопись, там 150 машинописных страниц, и она имела небольшое хождение, среди немногих членов партии. Но для понимания политического контекста это важно. Потому что этот момент, 1932-1933 год — это период, когда казалось, что позиции Сталина не так прочны, что есть не только большое антисоветское крестьянское большинство, которое противостоит коллективизации, но и рабочее, которое живет в нищенских условиях, и среди партии появляется большое количество людей, партийцев, недовольных радикальной сталинской политикой. И, собственно, возникновение платформы Рютина — отсюда. В этом смысле Мандельштам откликается на довольно массовые настроения. И у меня вопрос в связи с этим к коллегам: а как вы понимаете первую строчку стихотворения, «Мы живем, под собою не чуя страны»? Здесь может быть, на мой взгляд, две интерпретации. Одна — та, которой я придерживался всю жизнь, не задумываясь особенно: что мы живем, не слыша, не понимая свою страну, не чувствуя ее настроений, такой маленький кружок каких-то отщепенцев, речи которых не слышны, которые загнаны в подполье и которые обсуждают Сталина при первой возможности. Но недавно я подумал, что это вступает в противоречие именно с контекстом антисталинского если не большинства, то уж точно не меньшинства, которое ощущается Мандельштамом в 1932-1933 году. И, возможно, это «не чуя» восходит к формульному языковому употреблению, как например «не чуя ног», то есть «не чуя страны» — это может быть, парадоксальным образом, «мы живем усталые, загнанные, голодные», в этом смысле. Что вся страна находится в таком положении. Наоборот, это не противопоставление автора и близких ему как какого-то условно говоря антинародного кружка, а наоборот это «мы» становится народным, что «мы все тут в СССР живем в таком плачевном состоянии, наши речи не слышны за десять шагов — не только наши-интеллигентские, но и ГПУ терроризирует всю страну, и мы не можем высказаться свободно никто. Обсуждаем Сталина не только в московских квартирах, но и в голодных деревнях».

ЛЕКМАНОВ: Мне кажется, если мы какой-то ближайший контекст вводим, обязательно нужно вспомнить, что, во-первых, Мандельштам может быть и чувствовал себя частью коллективного бессознательного, это в нем было, но он был человек холерического темперамента все-таки, это важно. И на несправедливость очень резко реагировал. И, во-вторых, все-таки одним из конкретных поводов написания этого стихотворения, помимо газет было то, что он поехал в Крым и увидел, как там живут крестьяне. Летом 1933 года помечено стихотворение мандельштамовское про этих несчастных крестьян. И «мужикоборец», который появился в нашем стихотворении, в одном из его вариантов, конечно с этими впечатлениями связан.

ПАВЛЕНКО: По поводу первой строчки. Я ее, наверное, третьим образом вообще воспринимаю. Конечно, это, может быть, деформация, касающаяся сегодняшнего дня, но мне казалось, что здесь речь о том, что мы не можем влиять на то, что в стране происходит. Мы не чувствуем сил что-то делать, что-то менять. Условно говоря, формально у нас власть народа и формально есть структуры, которые могут позволить нам управлять своей страной, но делать этого мы не можем, и не чувствуем в себе… может быть, и сил, но и возможностей тоже. Хотя идея про то, что это про всеобщую усталость и подавленность, мне тоже показалось близкой сейчас, когда я услышала.

Если говорить вообще про текст в целом и про то, что мы обсуждали до этого — я, как и мой однофамилец, не специалист по поэзии тоже. Мне кажется, что это не тот текст, который один сам по себе мог бы решить эту задачу. В целом, и круг общения Мандельштама, и его доступ к каким-то кругам — он относительно элитарный, так или иначе, и то, что заметно и что может знать Мандельштам, и чувствовать, и видеть, недоступно очень многим его современникам, на мой взгляд. Поэтому взгляд на картину происходящего у Мандельштама, мне кажется, сложно, с одной стороны, экстраполировать на условных «обычных людей» (это очень спорная категория), но с другой стороны, здесь как раз и любопытно, что у него есть этот доступ к чему-то относительно элитарному, и интересна как раз эта история с фиксацией определенных эмоций в этом тексте. В частности, мне кажется очень любопытным разговор про тех самых «тонкошеих вождей» — с одной стороны, в советских медиа есть образ этих людей (до разгромных кампаний в их адрес, как минимум) как довольно сильных людей, которые отвечают за большие проекты, занимаются довольно важными вещами, и у которых много власти. А здесь они выглядят совсем иначе. Мне кажется, не для всех людей в то время было очевидно, что они могли себя так чувствовать, при всей власти, которой они обладают. Поэтому срез этих эмоций людей, у которых, с одной стороны, есть много власти, а с другой стороны, они чувствуют себя так, как пишет Мандельштам, — это довольно любопытно.

Еще я не совсем внутренне принимаю категории вроде «полулюдей»: если говорить с помощью этого текста про тот период, с одной стороны, несомненно, объем ответственности и власти, который был у Сталина, очень специфический и сильно превышающий объем власти, который был у кого-то еще. Но когда мы говорим про полулюдей, мы как будто немножко их лишаем какой-то субъектности и немножко с них как будто бы снимаем ответственность за то, чем они занимались, в чем они участвовали.

Про демонизацию и про то, что Сталин здесь выглядит каким-то монструозным, я согласна, я тоже это так считываю. Но я бы добавила еще один сюжет — в том, о чем мы говорим, я чувствую некоторую экзотизацию истории с этим текстом и с Мандельштамом. Если говорить о поэтических кругах, особенно о круге поэтов, у которых было признание — это история про то, насколько эксклюзивной, скажем так, была история с такой прямой критикой в адрес Сталина в их случае. Но почему я бы не стала говорить об эпохе через этот текст — я, например, работала очень много со следственными делами как раз начала 1930-х в частности, и со следственными делами, где есть голос людей, в адрес которых вели следствие. Очень часто, мне кажется, сейчас упрощают картину, когда говорят о том, что людей судили, условно говоря, «ни за что». Это я говорю не в том смысле, что они были в чем-то виноваты — часто проблема в том, как квалифицировали то, что они делали. Фактически они были вполне способны производить и свои тексты, в том числе и довольно жесткие местами, и делиться ими не только в каком-то своем узком кругу, «в радиусе 10 шагов», а, на самом деле, пытаться эти тексты доставить «по адресу», в частности самому Сталину. Поэтому мне кажется, что очень важно было бы в дальнейшем говорить еще про сюжет про «безымянных» поэтов, назовем их так, которые никогда не стали известными и не попали ни в какие структуры, не сделали никакую карьеру. И не только про поэтические тексты, в принципе. Про то, что такая адресная жесткая критика, от которой люди потом не отказывались даже на следствии, она вполне себе была, и для того, чтобы усложнить картину и чтобы, опять же, не лишать голоса людей, про которых мы знаем пока что меньше, можно было бы придумать, как Мандельштама не вытащить из другого контекста и сделать особым случаем, а наоборот, поместить его в ряд других историй и начать говорить о том, что люди на самом деле в тот период не были такими бессловесными и послушными, как иногда принято о них думать.

Другой вопрос — почему не получилось как-то консолидироваться и что-то сделать и как-то справиться с этой ситуацией, но, в любом случае, мне кажется, что стоит еще искать и говорить о других текстах, которые, может быть, по качеству своему несравнимы с Мандельштамом, но, тем не менее, по значимости и по своей репрезентативности может быть даже и выше в чем-то.

ЛЕКМАНОВ: То есть вы говорите про поэтические тексты, направленные против Сталина?

ПАВЛЕНКО: Там может быть абсолютно разная форма. Это могут быть письма с критикой, а кто-то пытается это в поэтическую форму, так или иначе. Это могут быть, если брать какие-то более сниженные формы, и всякие частушки, маленькие стишки, как раз эпиграммы, всякие истории (такие тексты уже не отправляли в тот же Кремль). Их довольно много, на самом деле. Их очень сложно достать, потому что они хранятся в следственных делах, доступ к которым все еще довольно затруднен. И это у нас такая, условно говоря, довольно уникальная возможность этот большой массив просматривать и много таких историй находить. А вообще степень и способы выплеска своей фрустрации и невозможность молчать — она выливалась не всегда в тексты, мы очень много видим в делах артефактов, связанных с порчей портретов, с тем, что кто-то на заводе что-нибудь где-нибудь нарисовал.

ЛЕЙБОВ: Простите, а где дела лежат, с которыми вы работаете?

ПАВЛЕНКО: Они лежат в ГАРФе [Государственный архив Российской Федерации]. Это отдельный фонд, где их довольно много.

СТАРОСТИН: Я хотел еще поговорить про тему релевантности этого текста сейчас, в наших реалиях. И я, во-первых, хотел согласиться, я воспринимаю этот текст, безусловно, как некий политический акт, о чем сегодня уже говорилась. И первые строчки, наверное, у меня в восприятии тоже что разговор идет об общественном страхе. Я задумывался, как Мандельштам воспринимается сейчас, и почему-то у меня ход мысли пошел к реинтерпретации его в современной поп-культуре, конкретно — современными рэперами, которые, в общем и целом, позиционируют себя, мне кажется, отчасти как наследники этой поэтической культуры. Как мне кажется, очень часто почему-то идет обращение именно к Мандельштаму. То есть, условно, была история несколько лет назад про школьницу, которая выдала текст рэпера Оксимирона и сказала, что это Мандельштам, за что получила пятерку. И потом, соответственно, есть еще достаточно очевидный пример — про рэпера Фейса, который прямо ссылается на это стихотворение в своем втором альбоме, где прямо цитирует в конце первую строчку, говоря, что «мы все еще живем, под собою не чуя страны». Как раз интересно, что этот текст все еще имеет релевантность и воспринимается как достаточно актуальный для нашего времени, что ничего не изменилось.

Только начал слушать (интруха с финальной цитатой из Мандельштама) но сходу — просто, жестко, сильно и это факт. Напоминаю о своем твите о Фейсе годовой давности, тогда все посмеялись. Слушайте.

— Oxxxymiron (@norimyxxxo) September 2, 2018

КИМ: Кстати, насчет того трэка Фейса — он называется «Ворованный воздух». Не только в тексте, но и в названии уже есть отсылка к нему.

Для меня текст Мандельштама очень интересен тем, что у него сплетается эстетическое, политическое и этическое. Многие говорили о политической и поэтической мощи этого текста. Ирина Сурат, например, вообще пишет, что это стихотворение не только повлияло на всю судьбу Мандельштама, но и на судьбу тридцатых. Но у меня в этот момент возникает вопрос: действительно ли эта, в некотором смысле политическая, акция достигла своей некоторой цели? Скажем, в стратегическом плане. Не оказалось ли так, что этот мощный, политически потенциальный взрыв был сразу заглушен, и от него ничего не осталось? Вернее, остался лишь литературный факт этической позиции Мандельштама? Которая, безусловно, важна, но если смотреть на это с политической точки зрения, то, может быть, все оказалось напрасно. Глеб Алексеевич заметил, что если в то время были не так уж малы антисталинские настроения, то мог ли — у меня возникает вопрос — мог ли Мандельштам как-то по-другому распространить это стихотворение? То есть если он не мог его не написать, то, может быть, он слишком поспешно его начал читать и не смог реализовать весь тот потенциал, который был в нем заложен?

ЦВЕТКОВ: Я хочу сказать, что не совсем правильно, потому что это теракт. Это не акт войны. У него не было никаких войск, и он, естественно, никого не мог мобилизовать. Но осколки этого взрыва долетели, по крайней мере, до моего поколения, скажем, в 1960-х. Так что в этом смысле я думаю, что этот взрыв достиг полной силы. И никакой конспирации — Мандельштам тот еще конспиратор, ничего другого он не мог с этим сделать. Он, грубо говоря — так нельзя говорить, конечно, но — из этого стихотворения максимум заряда подействовало, мне так кажется.

ЛЕКМАНОВ: Мне кажется, что это можно отчасти сравнить с историей публикации «Мастера и Маргариты». Роман стал важнейшим литературным фактом не того времени, когда он был написан, того, когда он был опубликован. И, конечно, для 1960-х, для 1970-х годов «Мы живем, под собою не чуя страны» — это очень важный текст.

ЛЕЙБОВ: Который не печатали в советских изданиях и тем самым повышали его статус дополнительно.

ЛЕКМАНОВ: На первых Мандельштамовских чтениях, которые были, кажется, в 1988 году, в Институте мировой литературы, присутствующие не знали, можно это стихотворение читать или нет. Тогда встал один мандельштамовед и объявил: «Не волнуйтесь! Это стихотворение уже напечатано в газете «За автомобильные кадры!» Можно!» И все сразу поняли — да, можно. Оно действительно было опубликовано сыном Александра Мандельштама в этой экзотической весьма газете, многотиражке, кажется.

МОРЕВ: Очень мандельштамовская история, и название газеты очень мандельштамовское такое.

ЛЕКМАНОВ: Ну, да, поэма «Москва-Петушки» должна быть опубликовано в журнале «Трезвость и культура», а «Мы живем, под собою не чуя страны» — в «За автомобильные кадры».

МОРЕВ: «За коммунистические потрясения», «За автомобильные кадры».

ЛЕКМАНОВ (читает вопрос из чата): «Скажите, как можно было бы прокомментировать особую интонацию, разговорную и даже на грани просторечия (полразговорца, усища, глазища, малина и так далее)»?

ФРЕЙДИН: Мы знаем о, так сказать, фольклорной струе в поэзии Мандельштама. И Надежда Яковлевна об этом пишет, и есть одна воронежская работа, и даже не одна… Когда-то я консультировался по этому поводу с Сергеем Юрьевичем Неклюдовым, ну, понятное дело. Он сказал: «Это фольклоризация». То есть это искусственные фольклороподобные построения стихотворения — Садко и прочее-прочее. Вот и здесь фольклоризация.

Помните вариант из «Крымского стихотворения»? «Вчерашней глупостью украшенный миндаль». Я долго ломал голову. А как цветет миндаль? Розовым цветом. Вот она, вчерашняя глупость. Розовый цвет.

Во-первых, такой абсолютно неизвестный, может быть, несуществовавший претекст — это то, что служило формальным основанием для обвинений и приговора Николаю Степановичу Гумилеву — прокламация, которую якобы он обязался написать и, может быть, написал. Она не была найдена, ее нет в материалах дела, неизвестно, написал ли он ее. Он был готов вернуть деньги, которые вроде бы ему вручили за это. Гумилев хотел написать прокламацию. О важности образа и опыта Гумилева для Мандельштама говорить не приходится.

Мы имеем одну реплику этого стихотворения, это Окуджава. Окуджава — это человек глубокого мышления, в общем, в каком-то смысле мудрец. Это известная песенка «Со двора подъезд известный…» Это единственная известная мне получившая популярность пародия, очень острая и очень актуальная, из редких политических стихов Окуджавы. «Надо б лампочку повесить — денег все не соберем».

«Не чуя страны» — это чувство землетрясения, неустойчивости. «Под собою не чуя страны». Это как «не чуя земли». Те, кто пережил хотя бы небольшое землетрясение, головокружение, такие вещи, — вот «под собою не чуя страны». Не ног не чуя, а опоры. То есть чувство неуверенности, чувство колебания. И действительно, чаша весов тогда колебалась. Политических весов.

Поэт и Сталин

80 лет назад, в ноябре 1933 года, Осип Мандельштам написал пророческое антисталинское стихотворение. Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

В видеосюжете Юрия Векслера о нем говорят Сергей Гандлевский, Мария Степанова, Лев Рубинштейн и Андрей Битов

Отложенный выстрел Сталина

В истории с двумя арестами Мандельштама (1934 и 1938), между которыми пролегли четыре года передышки, давшие миру «Воронежские тетради», несомненно, ключевой, но не до конца расшифрованной, является запись Сталина на письме Бухарина. «Бухарчик» просил «друга Кобу» облегчить участь поэта, уже отправленного в ссылку в Чердынь. Сталин начертал на письме, непонятно к кому обращаясь: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие…»

Отмечу, что написал он это, уже будучи, в отличие от заступника Бухарина, знакомым с эпиграммой на «кремлевского горца». И тем не менее Сталин успел к этому времени произнести: «Изолировать, но сохранить!» Этой фразой он приказал заменить планировавшуюся отправку поэта в лагерь или на строительство канала ссылкой. Но и он не мог (и, конечно, не хотел) освобождать автора «пасквиля» (так в деле Мандельштама).

Просто Сталин хотел сам и только сам решать судьбы «своих» писателей и поэтов. В сталинской фразе – его убеждение, что если все граждане – это его подданные, то писатели еще более подданные, чем все остальные.

Они – его писатели. «Комедианты господина». И без его санкции арестовывать никого из них нельзя. Сталин не забыл о тех, к кому мысленно обращался. И выписавший ордер на арест Яков Агранов и следователь Николай Шиваров были репрессированы в 1937 году, т. е. до второго ареста Мандельштама. Позднее уже все чекисты знали, кто «главный друг литераторов», и Абакумов в 1950 году письменно запрашивал у Сталина санкцию на арест Ахматовой. Арестована она не была. Так что можно не сомневаться, что второй арест Мандельштама был санкционирован Сталиным лично. Почему же и за что поэт был повторно арестован и отправлен на Колыму, до которой не доехал?Поражает, что во втором деле Мандельштама вообще нет состава преступления. Oно, это дело, как бы пришито к первому. При этом само стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» в нем вовсе не упоминается! Но, несомненно, подразумевается.

Сталин был человеком начитанным и любил литературные ассоциации. Поэтому я рискну предложить возможность того, что вождь сразу же по прочтении оскорбительного текста вынес поэту свой приговор. Но он отсрочил его исполнение, или, еще точнее, как пушкинский Сильвио, отложил свой выстрел в этой дуэли. Было ли это признанием значения миссии поэта и равенства его царю («и меня только равный убьет»)?

Того, чего ожидал или, может быть, даже хотел Мандельштам – казни, расстрела, – Сталин не соизволил приказать, а еще он не захотел отвечать на мастерский поэтический выстрел реальным. Было ли это проявлением человеческого в нем? Или поэтического? Ведь ему, писавшему стихи в молодости, была, скорее всего, понятна особость поэтического дара?

Конечно, мы можем только предполагать, каковы были его истинные мотивы. В начале 1937 года Мандельштамом была написана «Ода Сталину», вызывающая по сей день споры, была ли она панегириком тирану или искусным продолжением первой лобовой атаки (так считал, например, Иосиф Бродский).

Но нет подтверждения, что Сталин вообще читал «Оду». Сталин сам творил себя, свой образ. Уже после смерти Мандельштама в пересыльном лагере под Владивостоком Сталин, выступая на совещании в ЦК ВКП(б) 9 сентября 1940 года сказал, обращаясь к писателям и киносценаристам:

«Я бы предпочел, чтобы нам давали врагов не как извергов, а как людей, враждебных нашему обществу, но не лишенных некоторых человеческих черт. У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради кого-то хочет жертвовать. Есть у него какие-то человеческие черты… И враги… не так слабы они были. Разве не было сильных людей? Почему Бухарина не изобразить, каким бы он ни был чудовищем, – а у него есть какие-то человеческие черты. Троцкий – враг, но он способный человек, – бесспорно <следует> изобразить его, как врага, имеющего отрицательные черты, но и имеющего хорошие качества, потому что они у него были, бесспорно».

«Некоторые человеческие черты» Сталина, проявленные им в истории с Мандельштамом, не делают его меньшим чудовищем.

P. S. Важные линки:

Бенедикт Сарнов. «Дело обернулось не по трафарету»

Павел Нерлер. Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама

Революционное творчество Осипа Мандельштама | Библиотеки Юго-Востока Москвы

Осип Мандельштам родился в семье польских евреев. Его отец был весьма обеспеченным торговцем кожей. Юный Иосиф (имя поэта, данное ему от рождения – прим. ред.), как старший сын, мог стать преемником родительского дела, однако пошёл по совершенно иному пути.

⠀