Личная жизнь Михаила Ломоносова — семья, жена , дети

Личная жизнь Михаила Ломоносова связана с одной женщиной — его женой Елизаветой. О ней сохранилось немного сведений, поэтому информацию о ее можно пересказать кратко, всего в нескольких словах.

Содержание статьи

- 1 Знакомство с будущей женой

- 2 Жена ученого Елизавета из Германии

- 3 Семейный быт Михаила и Елизаветы

- 4 Дети ученого

Знакомство с будущей женой

Во времена учебы в Москве Ломоносов хорошо проявил себя, поэтому с другими лучшими учениками был отправлен в Германию. За границей Ломоносов прожил 5 лет, 4 из которых провел в городе Марбург, одном из крупнейших университетских центров Европы. Здесь же Ломоносов познакомился со своей будущей супругой.

Елизавета Цильх (жена) родилась в Германии 22 июня 1720 г., в семье со средним достатком. Ее отец Генрих Цильх был пивоваром и деятельной личностью. Ломоносов являлся старостой в реформатором местной церкви и входил в состав городской думы Марбурга. Генрих умер еще до того момента, как Ломоносов прибыл в Германию. Жена пивовара с детьми осталась без средств к существованию. Чтобы содержать двоих детей (Лизу и ее брата) мать девушки стала сдавать в аренду комнаты в своем доме. Проживали у них и студенты, среди которых был и Ломоносов.

Генрих умер еще до того момента, как Ломоносов прибыл в Германию. Жена пивовара с детьми осталась без средств к существованию. Чтобы содержать двоих детей (Лизу и ее брата) мать девушки стала сдавать в аренду комнаты в своем доме. Проживали у них и студенты, среди которых был и Ломоносов.

Лиза была привлекательной девушкой с мягким характером. Студент из России это сразу заметил, однако поначалу не проявлял своих намерений. Некоторое время Ломоносов присматривался к объекту своих нежных чувств.

Жена ученого Елизавета из Германии

Когда девушке исполнилось 18 лет, она стала его гражданской женой. Вскоре Елизавета узнала, что ждет ребенка. В ноябре 1739 г. у пары родился первенец, это была девочка. Этот период совпал со временем отъезда Ломоносова. Молодые люди обвенчались в городской реформатской церкви сразу, как Михаил вернулся (в 1740 г.). Через 1,5 года у Ломоносова закончился срок пребывания за границей, и он вернулся на родину.

Жена, беременная вторым ребенком, осталась дома, и на то было несколько причин.

Читайте также

Михаил Ломоносов — характеристика личности

Михаил Васильевич Ломоносов – настоящий гений, которым могут гордиться русские. Ученый добился…

Елизавета ждала своего супруга около 2 лет. За это время от Ломоносова не приходило никаких вестей. Отчаявшись, женщина попросила о помощи русского посла. Она решила отыскать своего мужа и передать написанное ею письмо. Долго ждать не пришлось. Спустя месяц адресат нашелся. В это время Ломоносов пребывал на службе в Академии наук. Никто из его знакомых не знал о том, что он взял замуж немку.

У Ломоносова возникали многочисленные разногласия с правлением Академии наук. При этом свадьба русского студента и иностранки считалась незаконной. Для женитьбы нужно было сначала взять разрешение, которым Ломоносов в то время пренебрег. Кроме того, желание заработать начальный капитал не увенчалось успехом. В ответ на свое письмо Елизавета получила от Ломоносова приглашение на поездку и деньги на билеты. Уже летом 1743 г. жена и дочь русского ученого перебрались в Петербург. Спустя некоторое время супруги обвенчались в православной церкви.

Семейный быт Михаила и Елизаветы

Михаил Ломоносов и Елизавета прожили вместе 20 лет (до самой смерти Ломоносова). Об их совместной жизни не было никаких сообщений. По мнению современников, брак не омрачали супружеские измены. Семья жила тихо.

Небольшое жалованье супруга было единственным источником дохода, поэтому семья жила небогато. Во многом приходилось отказывать себе. Так, в сохранившейся записке от 1747 г. Михаил Ломоносов, чье творчество повлияет после на таких писателей, как Константин Бальмонт, Михаил Лермонтов и Федор Тютчев, просил помощи у канцелярии Академии наук. По заявлению ученого, его супруга была тяжело больна, а денег на лекарства не было совсем.

По заявлению ученого, его супруга была тяжело больна, а денег на лекарства не было совсем.

Жена Ломоносова полностью взяла на себя все обязанности по хозяйству. На все светские вечера и приемы Ломоносов всегда приходил в сопровождении своей избранницы. Это еще раз доказывает крепкий союз и теплые чувства, так как большинство приятелей ученого оставляли своих жен дома. Когда Ломоносов подхватил воспаление легких в 53 года, Елизавета ухаживала за ним и не отходила от его кровати. Своего мужа она пережила всего на 1,5 года.

Дети ученого

У Михаила Ломоносова было 3 или 4 детей. Первой родилась дочь Екатерина-Елизавета. Случилось это 8 ноября 1739 г. Девочка прожила 4 года и умерла в 1743 г. после переезда в Россию. Единственный сын Иван, рожденный в 1742 г., прожил около месяца. Существуют также недостоверные сведения о третьем ребенке, который появился на свет и вскоре умер.

Последняя дочь Ломоносова (Елена) родилась 21 февраля 1749 г. Однако и ее век оказался коротким. Она умерла в 23 года во время родов в 1772 г. Елена вышла замуж через год после смерти Ломоносова. Ее избранником стал Алексей Константинов, библиотекарь Екатерины Второй. Супруг был старше девушки на 21 год. В этом союзе родились 3 дочерей (Софья, Екатерина, Анна) и сын Алексей (старший ребенок). После смерти жены Алексей постарался дать всем своим детям хорошее образование.

Она умерла в 23 года во время родов в 1772 г. Елена вышла замуж через год после смерти Ломоносова. Ее избранником стал Алексей Константинов, библиотекарь Екатерины Второй. Супруг был старше девушки на 21 год. В этом союзе родились 3 дочерей (Софья, Екатерина, Анна) и сын Алексей (старший ребенок). После смерти жены Алексей постарался дать всем своим детям хорошее образование.

Больше всего информации осталось о Софье (внучке Ломоносова). Она родилась в 1769 г. и была вторым ребенком в семье. Она стала женой Николая Раевского. Он был генералом, русским полководцем, героем Отечественной войны 1812 г.

Внучка Ломоносова отличалась тяжелым неуживчивым характером. Однако Николая жена горячо любила и все тяготы походной жизни переживала стойко. В браке родились 2 сыновей и 4 дочерей. Среди друзей семьи Раевских был и Александр Сергеевич Пушкин. Есть сведения, что одна из дочерей Николая была предметом обожания поэта.

Мария (одна из дочерей Раевского) за год до восстания в 1825 г. вышла замуж за Сергея Волконского. Он являлся одним из руководителей этого выступления. Узнав, что Волконскому заменили смертную казнь на каторгу, его жена отправилась вместе с ним. Их первый сын умер еще в младенчестве. В Сибири у мужа и жены родились 2 дочери и сын Михаил. Среди потомков Ломоносова по этой ветви было немало композиторов, певцов и режиссеров.

вышла замуж за Сергея Волконского. Он являлся одним из руководителей этого выступления. Узнав, что Волконскому заменили смертную казнь на каторгу, его жена отправилась вместе с ним. Их первый сын умер еще в младенчестве. В Сибири у мужа и жены родились 2 дочери и сын Михаил. Среди потомков Ломоносова по этой ветви было немало композиторов, певцов и режиссеров.

Рейтинг статьи:

(голосов: 1, средняя оценка: 1,00 из 5)

Загрузка…

Тест: Насколько крепки ваши отношения?

Хотите узнать, насколько вам с партнером важны чувства и эмоции друг друга и каковы перспективы вашего тандема?

Наш тест прошли: 2812 чел.

1/7

Начнем с самого простого вопроса: как вы обращаетесь друг к другу?

2/7

Как часто вам удается проводить время наедине, без нависающих бытовых проблем и разговоров о работе?

3/7

А как в вашей паре обстоят дела с комплиментами и похвалой?

4/7

Признавайтесь, часто ссоритесь по мелочам?

5/7

Вас вообще можно назвать романтичной парой?

6/7

Представьте: вы одновременно пришли с работы, уже довольно поздно, но ужина нет. И вы вроде как не особо хотите есть, но партнер безумно голоден! Как быть?

И вы вроде как не особо хотите есть, но партнер безумно голоден! Как быть?

7/7

Говорят, что любовь живет три года. А ваша?

Поздравляем!

Тест пройден

Алло? Скорая помощь? Тут новый вызов, надо спасать отношения!

А если серьезно, то, судя по вашим ответам, вы со своей половинкой совсем забыли друг о друге. Предлагаем сменить раздраженный настрой на романтический: вспомните, как зарождалась ваша любовь, и постарайтесь воссоздать ту же атмосферу. Сходите на свидание в важное для вас место. Чаще интересуйтесь, как прошел день у вашего партнера. Чуть меньше акцентируйте внимание на незначительных неприятностях. Обещаем, ваш быт заиграет новыми красками!

Вы уже на верном пути. Но чтобы отношения развивались, необходимо ежедневно над ними работать

Если вас поглощает быт, а всякие нежности отходят далеко на задний план, не спешите обвинять в этом друг друга и не ждите у моря погоды, а попробуйте воссоздать романтическую атмосферу самостоятельно. Чаще уделяйте внимание партнеру, обнимите его лишний раз и спросите, как прошел день. Вот увидите, искра между вами вспыхнет с новой силой!

Чаще уделяйте внимание партнеру, обнимите его лишний раз и спросите, как прошел день. Вот увидите, искра между вами вспыхнет с новой силой!

Нам даже нечего вам посоветовать: вы и сами прекрасно все знаете!

Вы уже поняли, какой хотите видеть вашу пару, и придерживаетесь всех заданных вами критериев «идеальных отношений». Вы научились при необходимости проявлять невероятную дипломатичность и знаете, как выразить свою любовь и поддержку. Даже быт и рутина вам нипочем! Надеемся, что ваш партнер все это ценит. Так держать!

биография, личная жизнь, наука, фото

Фото: UGCМихаил Ломоносов, биография которого обросла легендами за последние 200 лет, вошел в историю как великий ученый и реформатор науки. Старшему поколению его биография известна не только по книгам, но и многосерийному фильму «Михайло Ломоносов» (1986), представившему канонический взгляд на ученого. Со временем историки пересмотрели некоторые факты из биографии Ломоносова. Расскажем подробнее о жизни ученого.

Ломоносов: биография, личная жизнь

Ломоносов — это не просто ученый. Он символ верного служения науке и пример того, что при наличии желания и усилий карьеру можно сделать даже в обществе, где социальная мобильность сильно ограничена сословными рамками.

Биография Ломоносова еще при жизни обросла множеством легенд. В советское время к ним прибавились идеологические легенды, которые создали образ бедного крестьянского сына из поморов, бежавшего от деспотичного отца ради учебы. Так начинается повествование об ученом в фильме 1986 года.

Сын непростого крестьянина

Михаил Васильевич Ломоносов действительно родился в семье Василия Дорофеевича осенью 1711 года. Однако Василий Ломоносов принадлежал к категории государственных крестьян. Они не знали крепостничества и платили подушную подать в казну, так как формально проживали на земле, принадлежащей государству.

Однако отец будущего ученого не бедствовал. Василий разбогател благодаря указу 1714 года, изданному Петром I. Самодержец запретил жителям Архангельской губернии строить традиционные для этих мест ладьи, повелев делать суда на голландский манер. Василий, у которого был опыт хождения на подобных кораблях, первым в губернии построил судно европейского типа, которое назвал «Чайка».

Самодержец запретил жителям Архангельской губернии строить традиционные для этих мест ладьи, повелев делать суда на голландский манер. Василий, у которого был опыт хождения на подобных кораблях, первым в губернии построил судно европейского типа, которое назвал «Чайка».

Василию Ломоносову принадлежала рыболовецкая артель. Историки полагают, что легенда о том, что бедный паренек прибился к рыбному обозу и три недели шел пешком в Москву, несколько преувеличена. Вероятно, обоз принадлежал отцу, а к Михаилу — сыну хозяина —относились с почтением.

Внебрачный сын Петра I

Вопрос, кто такой Ломоносов, не давал покоя его современникам. Он сделал карьеру, не имея связей и благородного происхождения. Несмотря на тяжелый характер, ему сходили с рук многие выходки, он легко двигался по карьерной лестнице.

Сам ученый благоговел перед царем-реформатором, посвящал ему стихотворные произведения. Поэтому уже в XVIII веке появилась легенда о том, что Ломоносов — внебрачный сын Петра I, а поэтому у него есть покровители при дворе, которые улаживают все проблемы. Однако никаких сведений о связи царя и ученого историкам найти не удалось. Известно, что Петр I посещал родные края Ломоносова за девять лет до появления Михаила на свет.

Однако никаких сведений о связи царя и ученого историкам найти не удалось. Известно, что Петр I посещал родные края Ломоносова за девять лет до появления Михаила на свет.

Помор и старообрядец

В 1863 году в биографии, подготовленной к столетию со дня смерти ученого, биограф Владимир Ламанский назвал Ломоносова помором. С тех пор утверждение о принадлежности ученого к этой особой этнографической группе русского и финно-угорского населения стала повторяться во многих биографиях Ломоносова.

Большинство поморов — старообрядцы, которые были негативно настроены по отношению к официальной православной церкви империи. В 1757 году Ломоносов написал скандальный «Гимн бороде», из-за которого православное духовенство обратилось с жалобой к императрице Елизавете. Этот факт для некоторых биографов служил косвенным подтверждением поморского происхождения Ломоносова.

Однако историки не смогли найти хотя бы один документ, в котором ученый называл бы себя помором. Сохранилось сообщение о Ломоносове от 1734 года, когда его допрашивали в канцелярии синодального правления. Из него известно, что Ломоносов назвал себя сыном крестьянина Архангелогородской губернии Василия Дорофеева. Иными словами, он не идентифицировал себя с особой группой поморов. В сохранившихся документах об отце Василии и дяде Луке они именуются крестьянами или «двинянами» и «холмогорцами», но не поморами.

Из него известно, что Ломоносов назвал себя сыном крестьянина Архангелогородской губернии Василия Дорофеева. Иными словами, он не идентифицировал себя с особой группой поморов. В сохранившихся документах об отце Василии и дяде Луке они именуются крестьянами или «двинянами» и «холмогорцами», но не поморами.

Юноша, который предпочел знания женитьбе

Во многих биографиях Ломоносова повторяется факт, что он поздно научился читать. Грамоте его обучил дьяк церкви, расположенной в деревне Мишанинская, где родился Ломоносов.

Не так давно историки выяснили, что в доме у Василия и Елены Ломоносовых была библиотека и родители владели грамотой. Детство Ломоносова не было серым и невежественным, как это изображалось во многих биографиях. Поэтому существует версия, что читать Михаил научился в раннем возрасте благодаря матери.

После смерти Елены Ивановны — матери Михаила — Василий Ломоносов еще несколько раз был женат. С мачехой Ириной у парня не складывались отношения. Она была менее образована, чем Елена, и ее раздражала тяга пасынка к грамоте, что служило причиной конфликтов. Отношения с мачехой историки называют одной из вероятных причин побега из дома в 1730 году.

Отношения с мачехой историки называют одной из вероятных причин побега из дома в 1730 году.

Другой причиной считают намерение Василия женить сына. Михайло с 10 лет помогал отцу в промысле и к 19 лет должен был стать самостоятельным, заведя собственную семью. Для крестьянского сына в XVIII веке возраст для вступления в брак был подходящим.

Однако Михаил обладал своенравным характером и решил не подчиняться отцовской воле, почему и сбежал в Москву. Побег стал не последним в жизни Михаила восстанием против авторитета. В 1739 году он сбежал от авторитарного преподавателя Генкеля в Саксонии, а затем из прусской армии, куда Ломоносов попал, возвращаясь домой из Германии.

Фото: commons.wikimedia.org: UGCУдачливый крестьянский сын

Михаил Ломоносов, биография которого полна историями о невероятном везении, в 1731 году пришел в Москву. Ему удалось поступить в Славяно-греко-латинскую академию. Известно, что при поступлении Михаил назвался сыном дворянина.

Однако уже спустя три года его обман был раскрыт. В 1734 году он дает показания, в которых рассказывает правду о своем происхождении, но никаких санкций за обман не последовало. Более того, Ломоносова направили учиться в одно из самых престижных учебных заведений империи — Киево-Могилянскую академию.

В 1734 году он дает показания, в которых рассказывает правду о своем происхождении, но никаких санкций за обман не последовало. Более того, Ломоносова направили учиться в одно из самых престижных учебных заведений империи — Киево-Могилянскую академию.

Спустя год, в 1735-м, Ломоносов уже студент университета при Академии наук в Санкт-Петербурге, а еще через год он получил направление на заграничную стажировку, где провел четыре года. Несмотря на самовольное оставление места учебы и возвращение на родину в 1741 году без официального разрешения, Ломоносов снова не понес никакого наказания. Наоборот, смог защитить две диссертации и получить должность адъюнкта.

С точки зрения современника, это небывалый карьерный рост для человека, который сказал неправду при поступлении. Вероятно, тогда и зародилась легенда о родстве Ломоносова и Петра I.

Известно, что в 1728 году был издан указ, запрещавший принимать детей крестьян в Славяно-греко-латинскую академию. Однако он практически не выполнялся. Обучение грамоте было не в моде среди представителей привилегированных сословий. Образование в XVIII веке никто не рассматривал как социальный лифт, и академия испытывала проблему с учащимися. Поэтому руководство вынуждено было закрывать глаза на происхождение желающих учиться.

Обучение грамоте было не в моде среди представителей привилегированных сословий. Образование в XVIII веке никто не рассматривал как социальный лифт, и академия испытывала проблему с учащимися. Поэтому руководство вынуждено было закрывать глаза на происхождение желающих учиться.

Ломоносов, который был намного старше остальных учащихся, проявил усердие, которое не могло остаться незамеченным. У него не было сильных конкурентов. Поэтому уже в 34 года он получил звание профессора и чиновничий титул, который, согласно «Табеля о рангах», приравнивался к дворянскому титулу.

Однолюб и семьянин

Михаил Ломоносов был женат один раз. Во время пребывания за границей у него завязался роман с Елизаветой — дочерью хозяев квартиры, которую Михаил снимал. Пара поженилась после рождения первой дочери. В 1740 году Ломоносов и Елизавета Цильх обвенчались по реформатскому обряду в Марбурге. Вскоре Михаил отправился на родину, оставив супругу в доме ее матери и велев ждать вызова.

В 1741 году Елизавет отправила запрос в Петербург с просьбой отыскать мужа. Ломоносов признался, что женился без разрешения властей и по протестантскому обряду. Законодательство Российской империи запрещало браки представителей определенных сословий без разрешения начальства и ограничивало браки с иноверцами. Несмотря на два нарушения закона, Ломоносову было позволено перевести жену в Россию при условии, что она примет православие.

Ломоносов признался, что женился без разрешения властей и по протестантскому обряду. Законодательство Российской империи запрещало браки представителей определенных сословий без разрешения начальства и ограничивало браки с иноверцами. Несмотря на два нарушения закона, Ломоносову было позволено перевести жену в Россию при условии, что она примет православие.

Елизавета родила Михаилу троих детей, из которых выжила лишь дочь Елена. Она вышла замуж за Алексея Константинова, служившего библиотекарем у Екатерины II. Среди потомков Ломоносова были представители дворянских родов Раевских, Волконских и Орловых.

В зрелом возрасте Ломоносов узнал, что у него есть сестра, которая родилась после его бегства из родных краев, и племянники. Он помог перевезти племянников в Петербург. Один из них — Михаил Головин — стал известным математиком.

В апреле 1765 года Петербург облетела новость, что умер Ломоносов. Фото его могилы на Лазаревском кладбище, сделанной из каррарского мрамора мастером из Италии Ф. Медико, можно найти в Сети.

Медико, можно найти в Сети.

Читайте также: Ахмет Байтурсынов: биография

Михаил Ломоносов: наука и литература, открытия

Жизнь и творчество Ломоносова свидетельствуют о многогранности его личности. Он интересовался как естественными, так и гуманитарными науками, сделав вклад в развитие обоих направлений.

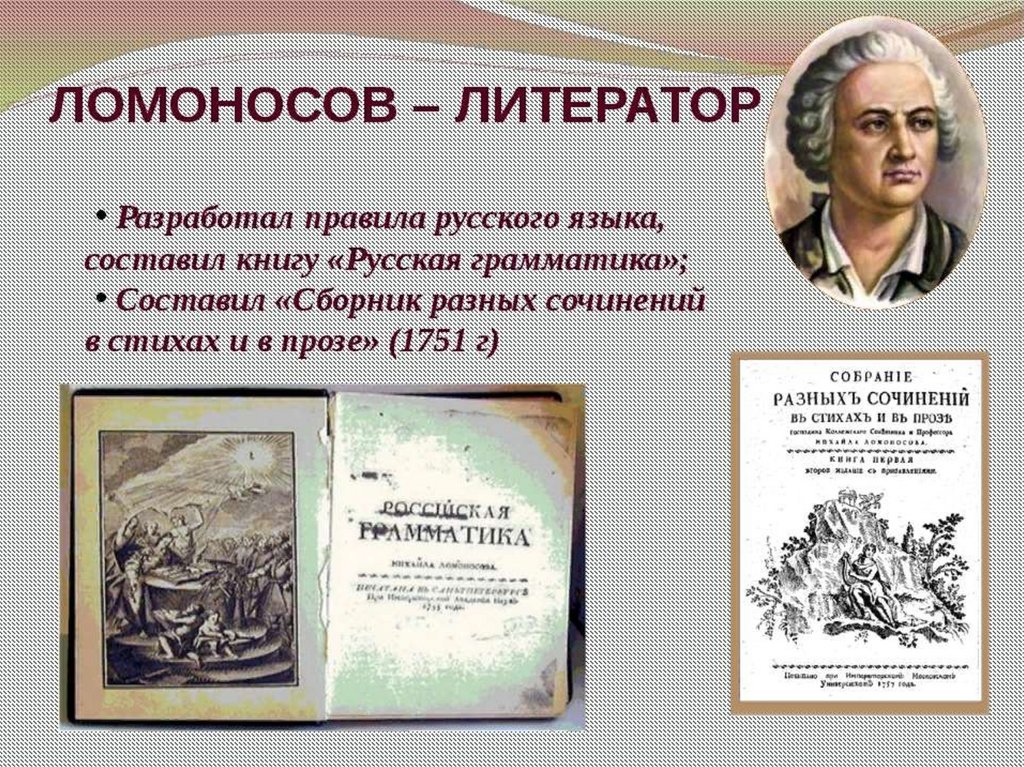

Реформатор языка

Ломоносов провел реформу русского языка, отделив разговорный язык от церковнославянского, введя десятки научных терминов, аналогов которых не было ранее. Также он предложил использовать причастные обороты. Изданная ученым «Российская грамматика» на десятилетия стала пособием по литературному языку.

Ломоносов прославился своими одами. В стихосложении он впервые использовал ямб, сделав произведения изящными и легкими для восприятия. Специалисты подсчитали, что 80% произведений Пушкина написаны именно ямбом.

Создатель антинорманнской теории

Если в языкознании Ломоносов стал великим реформатором, то в истории — родоначальником дискуссии, которая длилась более 200 лет. В советские времена Ломоносова изображали как борца с засильем немецкой науки в России.

В советские времена Ломоносова изображали как борца с засильем немецкой науки в России.

Известен его конфликт с профессорским составом Академии наук в 1743 году. Советские историки изображали его как протест ученого против бездарной иностранной профессуры. Но в глазах современников он остался пьяным дебошем, за который ученого посадили в карцер на полгода и на 50% урезали жалование.

Ломоносов, в отличие от европейских ученых, для которых наука и государство — две параллельные сферы, которые не должны пересекаться, — считал себя защитником государственных интересов, что влияло на его суждения и порождало конфликты с приглашенными иностранными учеными.

Продолжением конфликта с иностранцами стал его спор с профессором Миллером, вышедший за рамки академической дискуссии. Историк Миллер, основываясь на текстах летописей, выдвинул предположение о том, что первые князья Киевской Руси были норманнами.

Ломоносов счел подобные выводы оскорбительными для национальной гордости великороссов. Он не только писал труды, опровергавшие воззрения Миллера, но и участвовал в преследовании профессора. Известно, что в 1748 году Ломоносов принимал участие в обыске у Миллера, обвиненного в недозволенной переписке с французским астрономом Жозефом Делилем. Ученый искренне считал, что защищает интересы государства.

Он не только писал труды, опровергавшие воззрения Миллера, но и участвовал в преследовании профессора. Известно, что в 1748 году Ломоносов принимал участие в обыске у Миллера, обвиненного в недозволенной переписке с французским астрономом Жозефом Делилем. Ученый искренне считал, что защищает интересы государства.

Сегодня норманнская теория по-прежнему авторитетна в академических кругах. Нет более-менее серьезных ученых, которые бы ни разделяли ее положения. Более того, историки нашли археологические и лингвистические доказательства теории, на отсутствие которых в свое время указывал Ломоносов.

Основатель физической химии

Профессорское звание Ломоносова, полученное в 1745 году, было присвоено за успехи в изучении химии. Ученый выдвинул гипотезу о связи химических и физических явлений, которая к 1750-м годам оформилась в проект нового направления науки «Физическая химия», которую он начал преподавать студентам. Сегодня физическая химия — один из наиболее обширных разделов современной химии.

Автор проекта по освоению Севера

Ломоносов видел огромный потенциал в ресурсах Севера, которые могут принести пользу казне. Он выдвинул предположение о наличии земель за Северным Ледовитым океаном и возможности пройти на Камчатку Северным океаном.

Для проверки гипотезы за месяц до смерти ученого в 1765 году стартовала экспедиция Василия Чичагова. Предположение Ломоносова о том, что Солнце растопит льды для прохода, не подтвердилось, и экспедиция застряла в районе Шпицбергена. Однако с появлением ледоколов идея обрела новое дыхание.

Еще одна идея об освоении северных земель при помощи ссыльных оказалась востребованной в советские времена.

Фото: ru.wikipedia.org: UGCАвтор программы университетского образования

Вопреки распространенному мнению Ломоносов не был основателем Московского университета. Его создал фаворит Елизаветы, меценат и друг Ломоносова Иван Шувалов. Ученый же участвовал в написании учебных планов и проекта университетского устава. Основное внимание Ломоносов уделял Петербургскому университету, ректором которого был с 1758 до самой смерти в 1765 году.

Основное внимание Ломоносов уделял Петербургскому университету, ректором которого был с 1758 до самой смерти в 1765 году.

В советские времена в 1950-х годах имя дворянина Шувалова перестали упоминать в официальной истории университета, заменив Ломоносовым, чье крестьянское происхождение казалось идеологически правильным.

Так или иначе, но благодаря ученому и его стараниям в Российской империи сформировался слой образованных людей, способных ценить и развивать науку.

Великий астроном

В 1761 году ученый, наблюдая в телескоп за Венерой, выдвинул предположение о том, что на планете имеется атмосфера. Поскольку астрономия была лишь увлечением, Ломоносов не стал развивать идею. Его интересовали не столько звезды, сколько совершенствование оптических приборов, которые бы позволили за ними наблюдать. Впоследствии астрономы подтвердили предположение Ломоносова.

Создатель мозаики

Ломоносова интересовали физические свойства цвета. Увлечение привело его к идее производства цветного стекла. Он разгадал секреты итальянских стеклодувов и основал отечественное мозаичное производство. В Эрмитаже хранятся несколько мозаичных портретов, созданных Ломоносовым лично, в частности портрет Петра I 1754 года.

Он разгадал секреты итальянских стеклодувов и основал отечественное мозаичное производство. В Эрмитаже хранятся несколько мозаичных портретов, созданных Ломоносовым лично, в частности портрет Петра I 1754 года.

Ломоносов — многогранный ученый, который сделал важные открытия как в гуманитарных, так и в естественных науках. Несмотря на то что его биография со временем обросла множеством мифов, он остается одним из наиболее известных ученых XVIII века.

Читайте также: Аль-Фараби: биография и философия

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1798826-lomonosov-biografia-licnaa-zizn-nauka-foto/

Телескоп, открывший атмосферу Венеры

Что общего между Джоном Доллондом (1706-1761) и Михаилом Ломоносовым (1711-1765), почему их портреты помещены здесь рядом? Первый — английский оптик, второй — русский эрудит, они родились в начале 18 века, и оба умерли всего через несколько лет после того, как добились своих главных достижений: Джон Доллонд изобрел ахроматический телескоп, а Михаил Ломоносов открыл атмосферу. Венеры. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти больше связи между этими двумя великими людьми.

Венеры. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти больше связи между этими двумя великими людьми.

Изобретение телескопа в начале 17-го века резко изменило наше представление о Солнечной системе и Вселенной, но сам телескоп какое-то время мало менялся. Даже 150 лет спустя у телескопов был один и тот же тип объектива – однолинзовый. Изменения за это время были в основном связаны с качеством оптики, размер апертуры которого скромно увеличился в 10-15 раз, сильно изменилась длина инструментов от 1-футовых ручных телескопов до 210-футовых ( К. Гюйгенс) и дольше. Увеличение длины было необходимым шагом для преодоления основной проблемы преломляющей оптики – хроматической аберрации. Менялся и окуляр: от однолинзового галилеевского или кеплеровского типа к 3-линзовым ширлеанским (1745 г.) или 4-5-линзовым окулярам для наземных наблюдений. В 1662 г. К. Гюйгенс изобрел новый двухлинзовый окуляр для астрономических наблюдений.

В 1758 году на рынке появился новый двухлинзовый телескоп из оптического магазина John Dollond & Son в Лондоне.

Этот новый инструмент изменил классификацию телескопов. Теперь их разделили на наземные и астрономические, рефлекторы и рефракторы, а последние по количеству линз в объективе классифицировали на однолинзовые (синглетные) и двухлинзовые (дублетные) ахроматические. Трехлинзовый (тройной) объектив был добавлен к классификации Питером Доллондом в 1763 году в качестве еще одного шага в улучшении рефракторов за счет уменьшения сферических аберраций. Это был не такой большой шаг, как первый, это было скорее техническое решение: путем разделения оптической силы коронной линзы на две части и изготовления двух коронных линз вместо одной, сферическая аберрация, пропорциональная квадрат кривизны линз значительно уменьшен.

Как было написано в нашей предыдущей статье (Ранние приборы для наблюдения за атмосферой Венеры), мы располагаем весьма ограниченной информацией об инструменте, который использовал Ломоносов для наблюдения за прохождением Венеры в 1761 году. Перейдем к доступным деталям. Лучшим источником любого исторического исследования должны быть оригинальные статьи и документы, и я буду использовать отсканированные изображения из опубликованной в июле 1761 года оригинальной статьи Ломоносова «Видение Венеры на Солнце, наблюдаемое в Петербургской Императорской Академии Наук на 26 мая 1761 года». Для тех, кто не умеет читать по-русски, рекомендую наиболее подробный современный английский перевод В. Шильцева [1]

В статье есть табличка с несколькими рисунками события, причем два верхних Рис. 1 и Рис.2 являются наиболее важными для идентификации телескопа Ломоносова.

1 и Рис.2 являются наиболее важными для идентификации телескопа Ломоносова.

На рис.1 показана схема ABC Солнца. Начало транзита (входа) Венеры находится в точке В справа, а конец транзита — в точке А слева. Как мы видим, траектория Венеры проходит через верхнюю половину солнечного диска справа налево. Сравнение этого эскиза с реальным путем, показанным на изображении ниже, дает первую ключевую информацию: Ломоносов использовал астрономический телескоп, который дает перевернутое изображение. Из текста его статьи мы знаем, что он использовал двухлинзовый рефрактор длиной 4,5 фута, а Красильников, другой наблюдатель петербургской группы, наблюдал за событием с помощью двухлинзового рефрактора длиной 6 футов. Оба этих телескопа двухлинзовой конструкции могут быть только одного типа — недавно изобретенного (1758 г.) ахроматического рефрактора Доллонда. Потребовалось некоторое время, чтобы новое выражение «ахроматический» стало общеупотребительным термином. В самом начале отличие новых рефракторов от старых заключалось в наличии второй линзы («стекла») в объективе. Таким образом, мы пришли к выводу, что у Ломоносова был 4,5-футовый двойной астрономический телескоп.

Таким образом, мы пришли к выводу, что у Ломоносова был 4,5-футовый двойной астрономический телескоп.

Единственным типом окуляров, доступных для астрономических телескопов того времени, был окуляр Гюйгена с типичным полем зрения (FOV) 20 – 25 градусов.

На рис. 2 из статьи Ломоносова показано изображение Солнца с Венерой на нем, как оно будет видно между вторым и третьим контактами. Ломоносов подробно описывал внеосевые характеристики своего телескопа:

«…было ясно замечено, что как только Венера сместилась с оси трубы и приблизилась на близость краев поля зрения, появлялась кайма цветов. из-за преломления световых лучей, и края ее [Венеры] казались размытыми по мере удаления [она] от оси [трубки] X (рис. 2)».

У нас нет возможности протестировать оригинальный телескоп Ломоносова, так как он не пережил Великую Отечественную войну. Что мы можем сделать, так это создать модель, основанную на фактических данных раннего телескопа Доллонда Флинта, сделанного в 1758-1760 годах [2], и посмотреть, похоже ли описание Ломоносовым внеосевых характеристик его телескопа на такую современную модель. .

.

Справа показана точечная диаграмма объектива телескопа, слева — окуляра. Изображения даны для линейных внеосевых смещений от 0 до более 6 мм, что соответствует углам поля от 0 до 0,3° для объектива и от 0 до 10° для окуляра (половина поля зрения).

Размер рамки 200 микрон для объективной диаграммы; и 100 мкм для окуляра. Кружки соответствуют диску Эйри. Как мы видим, и объектив, и окуляр имеют почти дифракционно-ограниченные характеристики вблизи центра поля зрения, в то время как на внеосевые характеристики окуляра влияют аберрации.

На следующих диаграммах показано:

Совместная работа телескопа и человеческого глаза (слева) и Zemax сгенерировали изображение искусственной звезды, как она будет видна у края поля зрения (справа). И опять же, размер пятна системы телескоп-глаз примерно равен размеру диска Эйри вблизи центра поля зрения, где мы имеем вполне приличное качество изображения.

Монохроматические изображения вблизи края подвержены в основном коме и в меньшей степени сферической аберрации и астигматизму. Латеральный хроматизм расширяет монохроматические изображения разной длины волны поперек оси и создает изображение в виде цветной полосы длиной в несколько угловых секунд, что похоже на описание Ломоносовым внеосевых характеристик его телескопа. Разница лишь в том, что смоделированное изображение относится к искусственной звезде, а Ломоносов наблюдал черный диск Венеры на ярком фоне Солнца. В его случае изображение Венеры (когда планета находится у края поля зрения) действительно вытянуто в радиальном направлении от точки X (рис. 2), а края Венеры также окрашены радиально, причем внешний край более окрашен и деформируется. Форма диска Венеры при приближении к краю будет радиально вытянутой – что мы и видим на эскизе Ломоносова рис. 2.9.0003

Латеральный хроматизм расширяет монохроматические изображения разной длины волны поперек оси и создает изображение в виде цветной полосы длиной в несколько угловых секунд, что похоже на описание Ломоносовым внеосевых характеристик его телескопа. Разница лишь в том, что смоделированное изображение относится к искусственной звезде, а Ломоносов наблюдал черный диск Венеры на ярком фоне Солнца. В его случае изображение Венеры (когда планета находится у края поля зрения) действительно вытянуто в радиальном направлении от точки X (рис. 2), а края Венеры также окрашены радиально, причем внешний край более окрашен и деформируется. Форма диска Венеры при приближении к краю будет радиально вытянутой – что мы и видим на эскизе Ломоносова рис. 2.9.0003

Таким образом, можно предположить, что компьютерная модель раннего телескопа близка к телескопу Ломоносова.

Подобные искажения можно было бы увидеть не только для телескопа Ломоносова, но и для любого другого рефрактора, где проходит Венера XVIII века с гюйгеновским окуляром. Внеосевые характеристики телескопа можно было бы считать сомнительными с сегодняшней точки зрения, но у астрономов 18-го века не было выбора. Ведь отличные осевые характеристики окуляра Гюйгена и увеличенное в 2-3 раза поле зрения делают окуляр Гюйгена победителем по сравнению с однолинзовыми окулярами.

Внеосевые характеристики телескопа можно было бы считать сомнительными с сегодняшней точки зрения, но у астрономов 18-го века не было выбора. Ведь отличные осевые характеристики окуляра Гюйгена и увеличенное в 2-3 раза поле зрения делают окуляр Гюйгена победителем по сравнению с однолинзовыми окулярами.

Решение вышеуказанных задач простое и дано Ломоносовым в той же статье:

«Поэтому во время всего наблюдения труба постоянно была направлена таким образом, что Венера всегда находилась в ее центре, где ее [Венера] края казались четкими, без каких-либо цветов».

Рис.2 Ломоносова говорит нам о том, что Венера находилась вблизи края поля зрения окуляра, поэтому можно сделать вывод, что поле зрения было примерно равно или немного больше углового размера Солнца, т. е. примерно на полградуса .

Теперь у нас достаточно данных, чтобы резюмировать телескоп Ломоносова:

Тип телескопа: астрономический дублетно-ахроматический рефрактор

Фокусное расстояние: 1200-1400 мм

Апертура: ~50 мм

Мощность: ~40X

Производитель: J. Dollond & Son

Dollond & Son

Страна происхождения: Англия

Непосредственное свидетельство происхождения телескопа можно найти в сборнике статей к 100-летию Пулковской обсерватории (подготовлен в 1939 г., напечатан в 1945 г., сразу после окончания Великой Отечественной войны). В последней статье этой книги А. Немиро «Музей астрономической обсерватории в Пулково» цитируется:

»…наиболее многочисленной группой инструментов являются приборы, заказанные для наблюдения за прохождением Венеры по солнечному диску в 1761 и 1769 годах. В эту группу входят ахроматические телескопы Доллонда, рефлекторы Шорта григорианской конструкции с линзами-гелиометрами, и квадранты Сиссона. На одном из таких рефракторов Доллонда знаменитый Ломоносов сделал величайшее открытие — открыл существование атмосферы Венеры при ее прохождении по диску Солнца в 1761 году».

Зная, что типичное поле зрения окуляра составляет не более 20-25 градусов, можно подсчитать, что телескоп Ломоносова имел увеличение около 40х или чуть больше.