«Погиб поэт…» Стих Лермонтова «Смерть поэта». Кому посвятил Лермонтов «Смерть поэта»?

Пушкин и Лермонтов – два имени, которые имеют право находиться рядом по нескольким причинам. Во-первых, они равновелики в искусстве. Более того, сама История распорядилась так, что гибель одного стала трамплином ко всероссийской популярности другого.

Два Гения

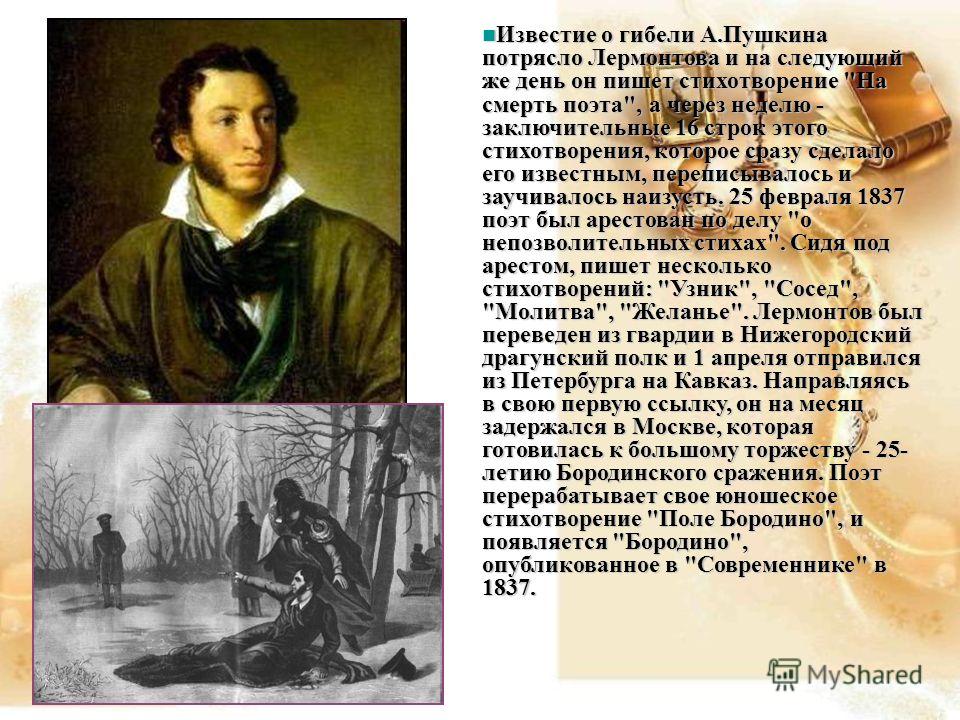

Когда в 1837 году, узнав о роковой дуэли, смертельном ранении, а затем и кончине Пушкина, Лермонтов написал скорбное «Погиб поэт…», он уже сам был довольно знаменит в литературных кругах. Творческая биография Михаила Юрьевича начинается рано, его романтические поэмы датируются 1828-1829 годами. Стремительно растёт он как лирик-бунтарь, трагического, байронического склада. Особенно замечательны его любовные стихи – «Нищий», «У ног твоих…» и многие другие, раскрывающие перед читателем глубокий драматизм переживаний Лермонтова. Да и гражданская, революционного толка, поэзия заслуживает большого внимания. Пора ученичества для Михаила Юрьевича оказалась короткой. Маститые литераторы отзываются о нём с уважением и предрекают большое будущее. А кумиром своим, духовным Учителем и Наставником Лермонтов считает Пушкина. Потому с такой болью, как о потере личной, он пишет: «Погиб поэт…»

Пора ученичества для Михаила Юрьевича оказалась короткой. Маститые литераторы отзываются о нём с уважением и предрекают большое будущее. А кумиром своим, духовным Учителем и Наставником Лермонтов считает Пушкина. Потому с такой болью, как о потере личной, он пишет: «Погиб поэт…»

Легенды и слухи

Лично знакомы они не были – не довелось. Хотя историкам и биографам, по крупицам собирающим сведения о великих людях, многое всё равно остаётся неизвестным. Вот и в нашем случае – кто знает – может, откроются когда-нибудь неведомые ранее факты, и окажется, что погиб поэт, т. е. Пушкин, всё же хоть однажды успев пожать руку Лермонтову или перекинуться с ним приятельским словом. По крайней мере, общих друзей у них было много. Гоголь и семейство Карамзиных, Жуковский и Смирнова-Россет, Одоевский. Даже младший брат Александра Сергеевича, неугомонный повеса Лёвушка, раскланивался с Лермонтовым в Пятигорске и был свидетелем ссоры Мишеля с «Мартышкой» — заклятым «другом» и будущим его убийцею Мартыновым. Существуют косвенные слухи, что оба гения всё же виделись – на небольшой светской вечеринке у Всеволжского. Однако подойти к своему кумиру Михаил Юрьевич не осмелился, смутился, а Пушкина всё время кто-то отвлекал… Так и погиб Поэт, не поговорив со своим будущим преемником о главном, о том, что составляло смысл жизни для обоих: о Творчестве. Зато доподлинно известно, что Пушкин не раз отмечал силу и глубину, блестящие признаки высокого лермонтовского таланта.

Существуют косвенные слухи, что оба гения всё же виделись – на небольшой светской вечеринке у Всеволжского. Однако подойти к своему кумиру Михаил Юрьевич не осмелился, смутился, а Пушкина всё время кто-то отвлекал… Так и погиб Поэт, не поговорив со своим будущим преемником о главном, о том, что составляло смысл жизни для обоих: о Творчестве. Зато доподлинно известно, что Пушкин не раз отмечал силу и глубину, блестящие признаки высокого лермонтовского таланта.

История создания

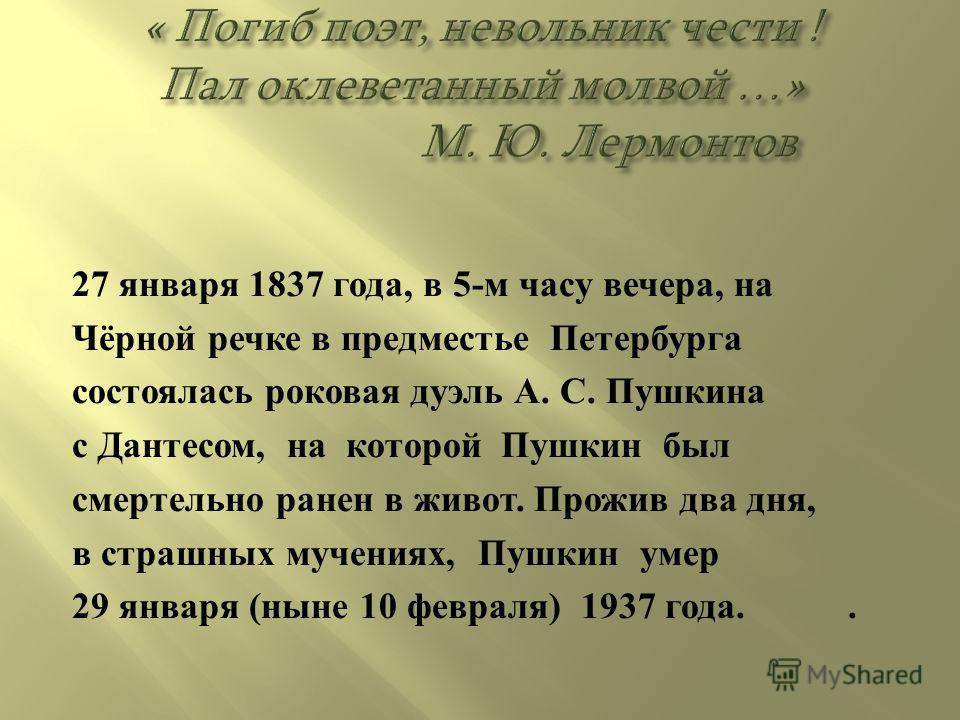

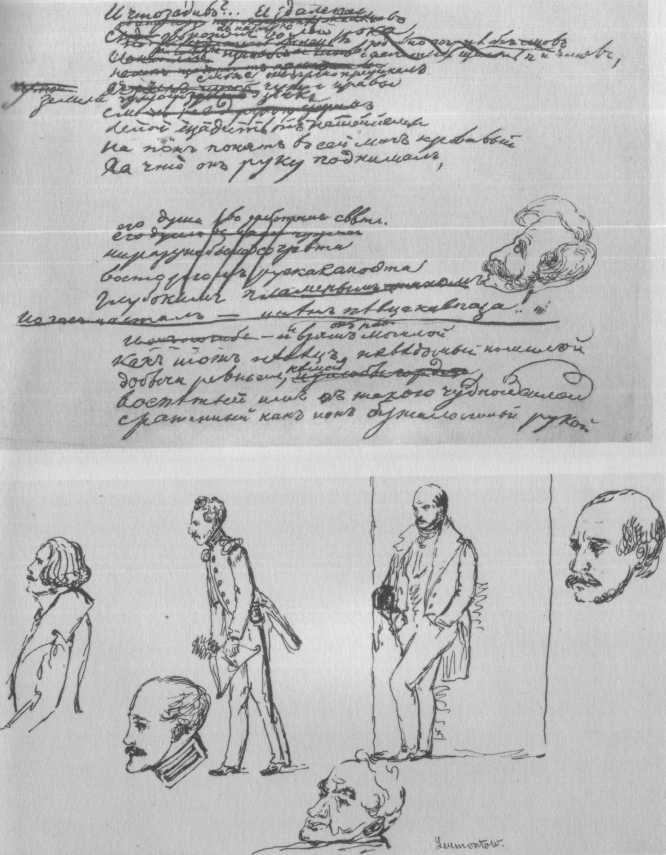

Итак, начало февраля 1837 года потрясло Петербург, Москву, а затем и всю Россию двумя событиями, пожалуй, равной значимости. Первое – о том, что «Солнце русской поэзии закатилось», что Пушкин умер. А второе – распространившееся в списках и заучиваемое наизусть, молнией облетевшее северную столицу, произведение «Смерть поэта». Стих Лермонтова, ставший обвинительным приговором светской черни и возвестивший о том, что на поэтический престол взошёл новый, некоронованный король. Работать над произведением, по-видимому, Лермонтов начал, как только до него дошли слухи о роковом поединке и ранении. Первая редакция датируется 9 февраля (28 января), когда ещё теплилась надежда, что Пушкин выживет. Хотя, предчувствуя трагическую развязку, Михаил Юрьевич заканчивает фразой «И на устах его печать…».

Работать над произведением, по-видимому, Лермонтов начал, как только до него дошли слухи о роковом поединке и ранении. Первая редакция датируется 9 февраля (28 января), когда ещё теплилась надежда, что Пушкин выживет. Хотя, предчувствуя трагическую развязку, Михаил Юрьевич заканчивает фразой «И на устах его печать…».

«Смерть поэта» (стих Лермонтова) дополняется следующими 16 строками 10 февраля, когда становится известно, что Пушкина больше нет. Именно тогда, как впоследствии отмечал журналист Панаев, лермонтовское произведение стало переписываться десятки тысяч раз, заучиваться наизусть.

«Поэт в России – больше, чем поэт!»

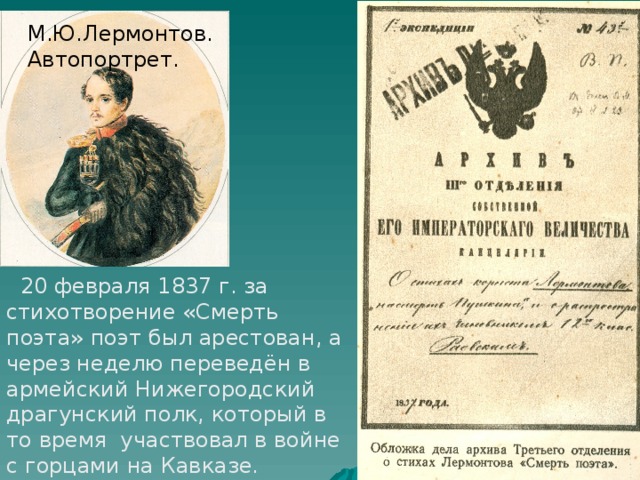

Популярность стихотворения достигла такого уровня, что о нём было донесено «величайшим особам». Реакция императора последовала незамедлительно – арест домашний, а затем очередная ссылка в «горячие точки», на Кавказ. Лермонтов был в это время болен, потому на гауптвахту не отправлен. Зато его друга Раевского, у которого при обыске нашли текст, таки действительно арестовали и отправили в Олонецкую губернию. За что столь жестокая немилость? За принципиальную человеческую и общественно-политическую позицию. Ведь кому посвятил Лермонтов «Смерть поэта»? Не просто удивительно талантливому литератору Александру Сергеевичу Пушкину, нет! Русское искусство талантами всегда одарено было щедро, и земля российская не скудеет ими по сей день. Для Лермонтова творчество Пушкина – вызов бездуховности и рабству, глоток свежего, чистого воздуха, вольного, не загрязнённого раболепием, низостью и подлостью. А сам Пушкин назван парадоксально точно: «Погиб поэт! — невольник чести пал…» У Лермонтова эти два слова являются синонимами. Истинный поэт, от Бога, по природе своей не имеет возможности лгать, поступать гадко, вопреки совести и высоким моральным понятиям. Как отзывались о произведении друзья покойного, «стихи г-на Лермонтова прекрасны; написать их мог тот, кто сам хорошо знал и любил нашего Пушкина».

За что столь жестокая немилость? За принципиальную человеческую и общественно-политическую позицию. Ведь кому посвятил Лермонтов «Смерть поэта»? Не просто удивительно талантливому литератору Александру Сергеевичу Пушкину, нет! Русское искусство талантами всегда одарено было щедро, и земля российская не скудеет ими по сей день. Для Лермонтова творчество Пушкина – вызов бездуховности и рабству, глоток свежего, чистого воздуха, вольного, не загрязнённого раболепием, низостью и подлостью. А сам Пушкин назван парадоксально точно: «Погиб поэт! — невольник чести пал…» У Лермонтова эти два слова являются синонимами. Истинный поэт, от Бога, по природе своей не имеет возможности лгать, поступать гадко, вопреки совести и высоким моральным понятиям. Как отзывались о произведении друзья покойного, «стихи г-на Лермонтова прекрасны; написать их мог тот, кто сам хорошо знал и любил нашего Пушкина».

Историческое значение

Стихотворение «Погиб поэт» Лермонтова занимает в отечественной литературе место особое. По сути, это самая ранняя и самая сильная с точки зрения произведения искусства, поэтического обобщения оценка Пушкина – его «дивного гения», всенародного значения для России. В то же время сам факт его написания – показатель и национального самосознания Лермонтова лично, его гражданской, нравственной и политической позиции. Как писал критик Дружинин, Михаил Лермонтов не только первым оплакал поэта, но и первым осмелился кинуть «железный стих» в лицо тем, кто радостно потирал руки и глумился над свершившейся трагедией. «Король умер – да здравствует король!» — именно так можно было бы обозначить общественный резонанс по поводу великой мистерии истории, связанной с гибелью Александра Пушкина и тем, что «Погиб поэт» (стих Лермонтова) выдвинул его в число первых литераторов России.

По сути, это самая ранняя и самая сильная с точки зрения произведения искусства, поэтического обобщения оценка Пушкина – его «дивного гения», всенародного значения для России. В то же время сам факт его написания – показатель и национального самосознания Лермонтова лично, его гражданской, нравственной и политической позиции. Как писал критик Дружинин, Михаил Лермонтов не только первым оплакал поэта, но и первым осмелился кинуть «железный стих» в лицо тем, кто радостно потирал руки и глумился над свершившейся трагедией. «Король умер – да здравствует король!» — именно так можно было бы обозначить общественный резонанс по поводу великой мистерии истории, связанной с гибелью Александра Пушкина и тем, что «Погиб поэт» (стих Лермонтова) выдвинул его в число первых литераторов России.

Жанр стихотворения

«Смерть поэта» — одновременно торжественная ода и жесткая сатира. Стихотворение содержит, с одной стороны, восторженные отзывы о личности великого Пушкина. С другой — гневную и нелицеприятную критику в адрес его недоброжелателей, светского общества во главе с императором и ближайшими сановниками, шефом полиции Бенкендорфом, сонмом критиков и цензоров, не желавших, чтобы живые и искренние, свободолюбивые и мудрые, гуманные и просветительские мысли и идеалы проникали в общество. Чтобы они занимали умы и души молодёжи, находящейся под гнётом политической реакции. Император Николай никогда не забывал о событиях 14 декабря 1825 года, когда пошатнулся трон российских государей. Недаром «Смерть поэта» он оценил однозначно, как воззвание к революции. Одические строки написаны торжественным, «высоким» стилем и содержат соответствующую лексику. Сатирические тоже выдержаны в строгих эстетических канонах. Таким образом, Лермонтов добился удивительно гармоничного единства при жанровом разнообразии.

Чтобы они занимали умы и души молодёжи, находящейся под гнётом политической реакции. Император Николай никогда не забывал о событиях 14 декабря 1825 года, когда пошатнулся трон российских государей. Недаром «Смерть поэта» он оценил однозначно, как воззвание к революции. Одические строки написаны торжественным, «высоким» стилем и содержат соответствующую лексику. Сатирические тоже выдержаны в строгих эстетических канонах. Таким образом, Лермонтов добился удивительно гармоничного единства при жанровом разнообразии.

Композиция стихотворения

«Смерть поэта» — стихотворение с достаточно сложной и в то же время чёткой, тщательно продуманной и организованной композицией. По содержанию в нём явственно выделяются несколько фрагментов. Каждый логически закончен, отличается своей стилистикой, присущим ему пафосом и идеей. но все они являются единым целым и подчинены общему смыслу произведения. Анализируя композицию, можно выявить тему и идею произведения.

Тема, идея, проблематика

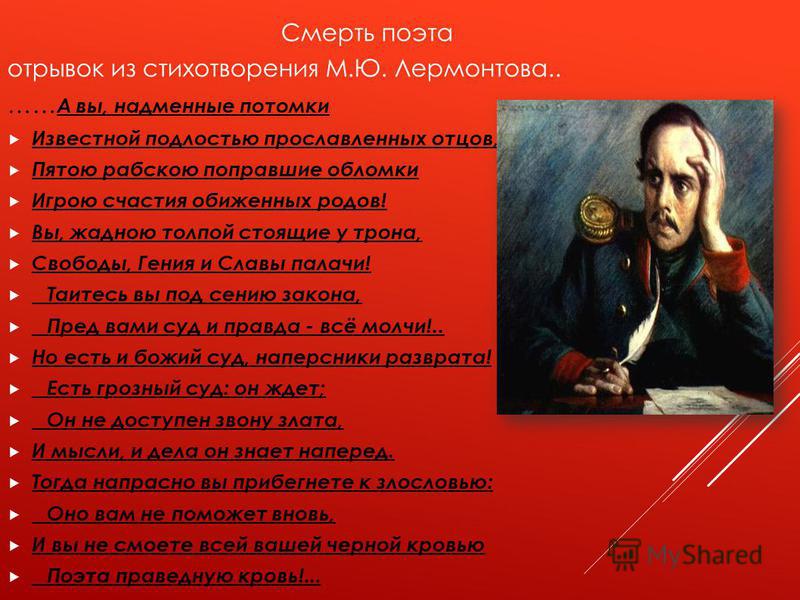

Первая часть состоит из 33 строчек, энергичных, гневных, подчёркивающих, что смерть Пушкина – не следствие естественного хода событий, но целенаправленное и преднамеренное убийство человека, одиноко восставшего против мнения «света». Смерть – возмездие за попытку Поэта быть самим собой, остаться верным своему таланту и кодексу чести. Лермонтов лаконичен и точен. За конкретным бездушным убийцей с «холодным сердцем», ловцом «счастья и чинов», стоит сама Судьба («судьбы свершился приговор»). В этом Михаил Юрьевич видит смысл трагедии: «надменные потомки» прославленных подлостью родов не прощают обличительных речей в свой адрес. Они свято чтят традиции самодержавия и крепостничества, ведь они – основа благополучия их прошлого, настоящего и будущего. И каждый, кто осмелится покуситься на них, должен быть уничтожен! Неважно, рукою французского Дантеса или кого другого. Ведь и сам Лермонтов погиб спустя несколько лет от «Дантеса русского» — Мартынова. Вторая часть стихотворения (23 строчки) приравнивается к лирическому отступлению. Михаил Юрьевич не сдерживает душевной боли своей, рисуя глубоко личный и дорогой ему образ Пушкина. Стихи насыщены поэтическими фигурами: антитезами, риторическими вопросами, восклицаниями и т.

Смерть – возмездие за попытку Поэта быть самим собой, остаться верным своему таланту и кодексу чести. Лермонтов лаконичен и точен. За конкретным бездушным убийцей с «холодным сердцем», ловцом «счастья и чинов», стоит сама Судьба («судьбы свершился приговор»). В этом Михаил Юрьевич видит смысл трагедии: «надменные потомки» прославленных подлостью родов не прощают обличительных речей в свой адрес. Они свято чтят традиции самодержавия и крепостничества, ведь они – основа благополучия их прошлого, настоящего и будущего. И каждый, кто осмелится покуситься на них, должен быть уничтожен! Неважно, рукою французского Дантеса или кого другого. Ведь и сам Лермонтов погиб спустя несколько лет от «Дантеса русского» — Мартынова. Вторая часть стихотворения (23 строчки) приравнивается к лирическому отступлению. Михаил Юрьевич не сдерживает душевной боли своей, рисуя глубоко личный и дорогой ему образ Пушкина. Стихи насыщены поэтическими фигурами: антитезами, риторическими вопросами, восклицаниями и т. д. Последняя же часть (16 строк) – вновь сатира, грозное предупреждение о Высшем, Божественном суде, суде Времени и Истории, который накажет преступников и оправдает невинных. Строки пророческие, ибо так всё и случилось…

д. Последняя же часть (16 строк) – вновь сатира, грозное предупреждение о Высшем, Божественном суде, суде Времени и Истории, который накажет преступников и оправдает невинных. Строки пророческие, ибо так всё и случилось…

Лермонтов. «Погиб поэт…»: bettybarklay — LiveJournal

27 января 1837 года по юлианскому календарю, называемому еще старым стилем, на дуэли сошлись два дворянина: камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин и кавалергард Жорж Шарль Дантес. Пушкин был ранен смертельно и умер у себя на квартире на Набережной Мойки, 12 в Петербурге через два дня. Это мы знаем со средней школы.

Дуэль — это поединок, в котором его участники защищают честь. Трудно объяснять что-то про дуэли современному человеку — это все равно, что объяснять алеуту, всегда жившему в суровом северном краю, про пальмы, джунгли и теплые моря: выслушает и посмеется, а то и примет за сумасшедшего.

Сам Пушкин в 1834 году придумал сравнение с алеутом и так писал об этом сословном непонимании:

«Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты.Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав».

Вызов на поединок Пушкину прислал барон Геккерн от имени Дантеса. Дуэльный поединок возможен только между равными, и заставить в нем участвовать невозможно. Участники дуэли имеют права и обязанности. Первое право — право принять вызов или отказаться. Пушкин, дееспособный субъект, действовавший в условиях своей свободы воли, вызов Дантеса принял.

Ошибочно рассматривать поступки Пушкина как результат навязывания ему этой дуэли. Литературоведы-историки привыкли выдавать Пушкина за вспыльчивого, не владевшего собой субъекта, которому кто-то навязывал свою волю и манипулировал им. Уже само по себе такое мнение унижает память Пушкина.

Участники поединка рисковали своей жизнью ради чести. Они стрелялись из одинаковых пистолетов, которые изготавливались специально для дуэлей. Честность и соблюдение условий проведения дуэли обеспечивали доверенные лица участников поединка — секунданты. О том, что условия поединка были соблюдены, свидетельствовал Константин Данзас, секундант Пушкина, его доверенное лицо.

О том, что условия поединка были соблюдены, свидетельствовал Константин Данзас, секундант Пушкина, его доверенное лицо.

Долгое время считалось, что секундант Дантеса д’Аршиак привез пару дуэльных пистолетов, взятых им у Эрнеста де Баранта, сына французского посланника, а секундант Пушкина Данзас привез дуэльные пистолеты Пушкина, купленные им накануне. Однако, как выяснилось позднее, Эрнест де Барант не мог дать свои пистолеты, поскольку он приехал из Франции в Петербург только в 1838 году.

В поединке между Пушкиным и Дантесом каждый стрелял из своих пистолетов — такое допускалось при условии, что пистолеты не имеют существенных различий в калибре пули и длине ствола. Дуэльные пистолеты не требуют пристрелки.

Пушкин в поединке был ранен. Корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов (фамилия в те времена писалась Лермантов) написал стихотворение «На смерть поэта», основная часть которого была написана после дуэли, 28 января, когда Пушкин был еще жив — Лермонтов торопил его смерть. Впоследствии были дописаны строфы про «надменных потомков». В стихах Лермонтов назвал Пушкина «невольником чести», словно выбора у него не было, им искусно манипулировали, и он вынужден был принять возов на дуэль.

Впоследствии были дописаны строфы про «надменных потомков». В стихах Лермонтов назвал Пушкина «невольником чести», словно выбора у него не было, им искусно манипулировали, и он вынужден был принять возов на дуэль.

Я думаю, что нет большего оскорбления памяти Александра Сергеевича Пушкина, чем выставлять его в роли обреченной жертвы манипуляции и несмышленого пленника собственных страстей и общественных условностей. В дуэли не может быть жертвы, а смерть каждого участника — весьма вероятный ее результат. Но Лермонтов этого не понимал — он был «алеутом».

Стихотворение было переписано у Лермонтова Станиславом Раевским, крестником бабушки Лермонтова и его другом. От Раевского оно получило распространение в Петербурге, после чего дошло до шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа, по приказу которого корнет Лермонтов был посажен под домашний арест.

Бенкендорф отправил стихи с сопроводительным письмом императору Николаю I, который выразил на письме высочайшую волю:

«Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермантова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест.Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Дознанием было установлено, что корнет Лермонтов пребывает в душевном здравии, не помешан. 27 февраля 1837 года был опубликован высочайший приказ:

«Корнет лейб-гвардии Гусарского полка Лермантов за сочинение известных стихов высочайшим приказом, сего числа отданным, переведен тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернский секретарь Раевский арестован на м-ц на гауптвахте, и после того будет отправлен в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

Родословная Михаила Юрьевича Лермонтова хорошо известна, и ее родоначальником в России был выходец из Шотландии Георг (Юрий) Лермант.

«В ночь со 2 на 3 октября в Москве (в доме генерал-майора Ф. Н. Толя напротив Красных ворот) в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, рожденной Арсеньевой, родился сын Михаил Юрьевич Лермонтов.Запись под № 25 в 1-й части метрической книги церкви Трех святителей у Красных ворот за 1814 год».

Ветвь прямых предков Лермонтова (фамилия довольно долго писалась Лермантов) отделилась на поколении его прадеда, и сам он был единственным, кто мог эту ветвь продолжить. Михаил Юрьевич Лермонтов был единственным сыном единственного сына Лермонтовых и единственной дочери Арсеньевой, а потом стал единственным внуком бабушки Арсеньевой, урожденной Столыпиной.

Через бабушку, Елизавету Алексеевну Арсеньеву, Лермонтов был приближен к знатным семействам. Отец же его был мелким помещиком без средств и связей. Михаил Лермонтов является троюродным братом Петру Аркадьевичу Столыпину, то есть мать Лермонтова и отец Столыпина были двоюродными родственниками. Бабушка буквально не могла надышаться им и всю жизнь способствовала развитию в нем вседозволенности и безнаказанности, которые сопровождали ее любимого внука-гусара.

Как только судьба внука была решена и наказание за стихи было определено, бабушка сразу начала хлопотать об отмене этого наказания.

18 марта 1837 года Лермонтов отправился на Кавказ через Москву, куда прибыл 23 марта. В Москве он оставался до 10 апреля, затем выехал по дороге на Кавказ, проходившей через Тулу, на Ставрополь. В Ставрополь он прибыл, «простудившись», и был отправлен в Пятигорск лечиться на водах.

Известно, что с июня примерно по 5 августа 1837 года Лермонтов был все еще в Пятигорске, где для избавления от болезни принял не менее 60 минеральных ванн. Сам он писал о своем пребывании так:

«…я теперь на водах, пью и принимаю ванны, в общем живу совсем как утка… У меня здесь очень славная квартира; из моего окна я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и Эльбрус. Я каждый день брожу по горам, и только это укрепило мои ноги; я только и делаю, что хожу; ни жара, ни дождь меня не останавливают… но… как только я выздоровлю, я отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов в ту пору, когда здесь будет император».

Как видим, Лермонтов ждал приезда императора и раньше этого времени своего геройства проявлять намерен не был. Причина проста: император мог объявить о помиловании и отмены наказаний для тех, кто себя проявил на смотре боевых частей.

Причина проста: император мог объявить о помиловании и отмены наказаний для тех, кто себя проявил на смотре боевых частей.

И действительно, одновременно с лечением Мишеля на водах в Пятигорске в переписке родственников работает механизм хлопот и ходатайств, запущенный бабушкой. Пишут и хлопочут, чтобы наказание Лермонтова за стихи было отменено, и он вернулся к службе в Петербурге:

«Тетушке Елизавете Алексеевне (Арсеньевой) скажи, что граф А. Ф. Орлов сказал мне, что Михайло Юрьевич будет наверное прощен в бытность государя в Анапе, что граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция».

Вот так история! Бенкендорф, тот самый душитель свободы, жандарм примет за личную награду прощение императором Николаем I Лермонтова?! Таковы факты. Далее документы свидетельствуют, что к месту службы в Нижегородском драгунском полку Лермонтов отправился только осенью. Фактически он полгода отдыхал. Достоверно известно, что до 28 сентября 1837 года Лермонтов в полк не прибыл.

Фактически он полгода отдыхал. Достоверно известно, что до 28 сентября 1837 года Лермонтов в полк не прибыл.

Через Ставрополь и укрепление Ольгинское он поехал в Тамань, чтобы оттуда отправиться в Анапу или Геленджик, где находился отряд генерала Вельяминова, готовившийся к встрече Николая I. В Тамани он задержался из-за плохой погоды, а потом возвратился в Ольгинское, ибо уже и надобности ехать в Анапу никакой не было — боевая экспедиция на 1837 год была закончена, а Николай I отправился в Тифлис. «Государь император высочайше повелеть соизволил отменить» второй период экспедиции отряда генерала Вельяминова.

Так Лермонтов «повоевал» на Кавказе в 1837 году: второй экспедиции не было, а к участию в первой экспедиции в Большую Чечню Лермонтов не торопился, поскольку лечился, гулял по горам, принимал ванны в Пятигорске и любезничал с сестрами Николая Мартынова, которые тоже вместе с родителями были в Пятигорске.

В Ольгинском Лермонтов получил предписание выехать в распоряжение полка, располагавшегося в Тифлисе. Он снова, не спеша, поехал к месту назначения. Приехав в Ставрополь, он до 22 октября оставался там. Император успел прибыть в Тифлис, а Лермонтов — нет.

Он снова, не спеша, поехал к месту назначения. Приехав в Ставрополь, он до 22 октября оставался там. Император успел прибыть в Тифлис, а Лермонтов — нет.

10 октября 1837 года на Дидубийском поле под Тифлисом Николай I произвел смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии.

Предполагалось, что на этом смотре должен был быть и Лермонтов, но нет ни каких войсковых документов, подтверждающих факт его приезда в Тифлис, а есть документы, подтверждающие его присутствие в это время в Ставрополе. А в двух местах одновременно он быть никак не мог.

Однако это не важно, поскольку в судьбе Лермонтова хлопоты бабушки имеют больше веса, нежели военная дисциплина и доблесть. В Тифлисе 11 октября 1837 года был отдан высочайший приказ по кавалерии о переводе «прапорщика Лермантова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом». К этому времени Лермонтов по месту службы в Нижегородском драгунском полку все еще не появлялся.

Поскольку он продолжал еще числиться в Нижегородском драгунском полку до 25 ноября, Лермонтов отправился за казенный счет из Ставрополя в Закавказье, в Тифлис. В этой поездке Лермонтов познакомился и подружился со Львом Сергеевичем Пушкиным, с Александром Одоевским, с Данзасом, сосланным за участие в дуэли Пушкина с Дантесом, с сосланными на Кавказ декабристами.

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, куда он был переведен с Кавказа якобы за хорошую службу, находился в Новгородской губернии. Следуя из Тифлиса в Петербург, 3 января 1838 года Лермонтов прибыл в Москву, во второй половине января он был в Петербурге, и только 26 февраля он прибыл на место своей новой службы в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк.

Но в Новгороде он не задержался, и уже 25 марта 1838 года военный министр А. И. Чернышев получил представление шефа жандармов А. X. Бенкендорфа за № 1647 от 24 марта 1838 года о прощении Лермонтова и переводе его в лейб-гвардии Гусарский полк.

В представлении на имя министра было сказано:

«Родная бабка его, вдова гвардии поручика Арсеньева, огорченная невозможностию беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, осмеливается всеподданейше повергнуть к стонам его императорского величества просьбу свою... о переводе внука ее лейб-гвардии в Гусарский полк…, я имею честь покорнейше просить… в особенное, личное мое одолжение испросить у государя императора к празднику св. Пасхи всемилостивейшее совершенное прощение корнету Лермонтову».

Вот так, приятно и с удовольствием проведя лето 1837 года в Пятигорске, поездив по Кавказу за казенный счет, не принимая никакого участия в военных действиях и практически не находясь на военной службе целый год, отбыл наказание за свои стихи «На смерть поэта» и был прощен к Пасхе 1838 года Михаил Юрьевич Лермонтов.

«Дело о непозволительных стихах» было прекращено 17 июня 1838 года. Святослав Афанасьевич Раевский был прощен, и с 7 декабря 1838 года ему было дозволено продолжать службу на общих основаниях.

14 мая 1838 года корнет Лермонтов прибыл в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный под Царским Селом. По характеристике Михаила Николаевича Лонгинова, лично знавшего Лермонтова,

«Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обмундировании и исполнении обязанностей тогдашнего гвардейского офицера.Он частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал».

Михаил Лонгинов в своих воспоминаниях и исследованиях никогда не опускался до несправедливых, то есть не основанных на фактах, суждений. Это мнение, что Лермонтов — плохой служака, полностью подтверждается хронологией службы Лермонтова на Кавказе.

Дуэль Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, из-за которой он был вновь отправлен на Кавказ в 1840 году, будет рассмотрена мной в следующей статье.

Беглец — Новый перевод

Беглец / Михаил Лермонтов (Перевод Бенджамина Розонойера)

Введение

Этот Беглец (он же Дезертир) был настолько мощным и трагичным, что, как только я прочитал его на русском языке, я почувствовал необходимость перевести его на английский в чтобы иметь возможность поделиться впечатлениями от прочтения. Мне не удалось найти другого точного или достаточно динамичного стихотворного перевода этого стихотворения. Я сделал свой перевод полностью верным оригинальному размеру и схеме рифмовки, а также максимально близким к оригиналу по смыслу (соответствие строка к строке).

Я сделал свой перевод полностью верным оригинальному размеру и схеме рифмовки, а также максимально близким к оригиналу по смыслу (соответствие строка к строке).

Стихотворение написано в сеттинге черкесов-мусульман (Кавказ всегда был источником вдохновения для русских поэтов). Воинственные кавказские народы свято чтут закон возмездия за павших соплеменников. Это стихотворение о дезертире, который не отомстил за своих погибших родственников и поэтому стал изгоем для своей общины. Стихотворение описывает последовательное отвержение беглеца его самыми элементарными отношениями, в обратном порядке их важности: сначала его другом, затем его любовью и, наконец, его матерью — и метафорически, и буквально уничтожая его переход в общество.

Бенджамин Розонойер

Подробнее о Михаиле Лермонтове читайте в этой статье.

Беглец

Горная легенда

by

Михаил Лермонтов

Гарун бежал быстрее кролика Который спасается бегством от ястреба; Он в страхе бежал с поля боя, На котором пролилась горячая черкесская кровь; Его отец и его старшие братья За веру и свободу страдала сталь, И в пыли их черепа задушены Под пяткой противника.Их кровь краснеет и просит встать, Гарун забыл о своих мертвецах; Он отбросил в сторону драки Его шпага, его винтовка — и бежал! День пошел вниз; в венках, облако Сумрачные луга окутывали С его широким намоточным полотном белого цвета; Холодный ночной воздух дул с востока, И над пустыней пророка Золотой полумесяц сиял своим светом... Истощенный, обезвоженный, Стирая кровь и грязь, Гарун между скал расположен Родной аул 1 с серповидным блеском; Еще ближе он подкрался, незамеченный... Вокруг него тишина и покой, Невредимый от битв и бойни Один Харун добрался до дома. Он мчится к знакомой сакле 2 , Там мерцает свет, вероятно хозяин; С напряжением он едва мог скрыться, Он перевел дыхание и шагнул внутрь; Селима другом он считал, Селим не различал его дыхания; На ложе его тело иссохло, — Один, — он лежал при смерти. "Аллах велик! От темной заразы В его доброте высшей Оберегает тебя лучезарным ангелом!» — «Какие новости?» — спросил Селим, И поднял ослабевшие веки, И надежда в них как огонь блестит!.

. И он восстал, и кровь его бойца Опять до конца набежало жарко. «Два дня в овраге мы бились, Мой отец пал, мои братья тоже. И в пустыню я заброшен, Животное бежит, преследуется, Мои израненные ноги в тоске Из камней и ежевики, усыпанной язвами, По неизведанным тропам я томился По следам волков и кабанов. Враг здесь — черкесы гибнут. Дай мне приют, мой старый друг; И святой пророк! к концу Твою нежную доброту я буду дорожить!..» И говорил умирающий со своего носилка: «Уходи — ты достоин изображения. Ни приюта, ни благословения Для перебежчика я здесь!..» Гарун тайным стыдом томится, Неся вину без слов, Из недружественного дома негодовал, Переступив порог неслышно. И, проходя мимо другой сакли, Он на мгновение остановился; Мимолетный сон из прежних дней Лаской облитой горячо Его холодный и меланхоличный лоб. И он почувствовал сладкое, нежное сияние Осветил его душу; в темноте ночи Казалось, сверкнули два огненных глаза Пред ним, страстный и мягкий, И вспомнил: я любим, Только во мне она находит свое счастье… И хочет забежать внутрь — и слушает, И слышит в старинной мелодии… И он стал бледнее луны. Сияние полумесяца Мягче и тише, И молодой боец В бой надо идти. Его винтовка, которую заряжает воин, И скорбная дева ему сулит: Дорогая, не медли, Судьба твоя не презрительна, Молитесь к утру, Украшение пророка, И еще больше твоей славы. Предатель своего родственника С коварством кровавым, Неубийца захватчиков, Сгниет безмолвно. Дождь над его останками кровавый, Дворняги своих костей не зароют. Сияние полумесяца

Мягче и тише, И молодой боец В бой надо идти. Гарун продолжает сквозь тишину По пути, с опущенной шеей, И опухшие слезы с его век Падение, прерывистое, на грудь… Его дом, покосившийся от ярости, Белеет перед ним, как он смотрит; Гарун, осмелев, навстречу спешит, И, прыгая в окно, стучит. Внутри, к небесам, направляющим Горячие молитвы о сыне, Седая мать ждет Своя живая, да не одна!. . «Мама, открой! Я бедный незнакомец, Харун! ваш младший сын, ваш собственный; Русскими выстрелами нетронуты опасностью Я пришел к вам!" - "Один?" - "Один!.." - "Где ваш отец? Братья? — «Убит! Святой пророк благословил их жребий, И ангелы подняли их на его царствование». — «Ты отомстил за них?» - "Я не… Но прямо я бросился в горы, И оставил свой меч в дальнем месте, Чтобы осушить безутешные источники твоих глаз, И вытри слезу с лица…» — «Заткнись, хватит! ты злой гяур, Ты не мог умереть в час чести. Так что уходи и живи ни с кем. Мои волосы белые, ты их не увидишь Оскверненный побегом свободы, Раб и пс — а не мой сын!..» Произнес слово отречения, И весь мир окутан сном. Рыдания, стоны и мольбы Звенело под блеском окна; И в конце сверкающий кинжал Сократите позорные дни изгоя… На рассвете пошатнулась стареющая мать… И холодно отвела взгляд. Труп лежал под осуждением Чтобы все могилы не были осквернены, Кровопролитие от рваной раны Домашняя собака лизала и тихонько рычала; Маленькие дети дразнили, изгибаясь, Над холодными останками дезертира, Его позорный полет и жалкий конец Предание о свободе все еще сохраняется.

Опаленный негодованием пророка, Его испуганный дух улетел; И через восточную возвышенность, Тень, блуждающая в ночи, И на стёклах на восходе, хилый, Стучит и молит о восстановлении, Но слышит Коран, звучащий строго, И мчится в горы быстро, Как до того, как он убежал от меча.

1 Аул — тип укрепленного поселка, встречающийся в горах Кавказа, особенно в Дагестане. Само слово имеет тюркское происхождение и на многих тюркских языках означает просто село. Аулы Сванетии с их характерными средневековыми башнями признаны объектом Всемирного наследия.

(Источник: https://www.definitions.net/definition/Aul)

2 Хижины сакли используются коренными жителями Северного Кавказа. Они отличаются от других типов жилищ тем, что построены на каменистой почве без какого-либо фундамента. Их стены сделаны из глины, а в богатых саклях пол покрыт деревянными досками. Очаг, как и в юрте, расположен в центре. Крыша плоская, а дом утоплен, чтобы защитить его от сильных горных ветров.

Беглец. Новый перевод: Все права защищены.

Прочтите Шедевры Русской Поэзии на английском языке: Михаил Лермонтов

из книги «РУССКИЕ СТИХИ XIX ВЕКА»

Издательство «Радуга», 1983

Перевод с русского

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

«Лучше я не знаю язык, чем тот, который можно найти у Лермонтова».

Антон Чехов

ПАРУС

Одинокий белый парус показывает на мгновенье

Где блестит море лазоревой полосой.

Что оставило его на родине далекой?

Что ищет он в чужих краях?

Волны играют, мачты гнутся, скрипят,

Ветер нетерпеливо стонет и вздыхает…

Не радости ищет,

И не счастья летит.

Синие волны танцуют, танцуют и трепещут,

Яркие солнечные лучи ласкают моря.

Как будто в буре притаился покой и покой!..

1832 Перевод Ирины Железновой

это стихотворение написано после внезапной смерти Александра Пушкина после дуэли:

СМЕРТЬ ПОЭТ

Поэт мертв! — в узах чести — Он пал от поношенных слухов, 90 114 От свинца, пораженного жаждой мести, 90 114 Его гордая голова поникла, когда он умер!.. 90 114 Его душа, мелкой обидой подстрекаемая, 90 114 До предела от боли был заполнен,

Он восстал против мировоззрения

Один, как всегда… И убит!

Убит!.. Все рыдания теперь бесполезны

И напрасны хвалебные песнопения,

Ропот хромых излишеств!

По воле Судьбы смотрим!

Не ты ли первый преследовал

Так жестоко его дерзкий, безвозмездный дар?

Провоцирование для собственного развлечения

Дремлющее пламя, чтобы быстро разозлить?

Ну так радуйся!.. — последняя тоска

Он не вынес: так свидетель теперь

Его гениальный факел погас,

Убийца поэта безмятежно

Твердо прицелился…ни разу не промахнулся:

Ровным был пульс его холодного сердца,

Пистолет не дрожал в кулаке.

Неудивительно …для этого охотника за приданым,

Как и десятки других беглецов,

Покинул страну далекую

И оказался среди нас случайно;

Он насмехался надменным высокомерием

Наши чужие пути, наш язык презирал;

Он не пощадил того, что мы ценили;

Он взял эту кровь, не осознавая

На что он руку поднял!..

Убит — и в могиле ушел

Так же, как тот бард, неведомый, но кроткий,

От слепой ревности добыча,

О ком он так поэтично пел рвение

И кого безжалостная рука так же убила.

Зачем он оставил добрых друзей и мирные раздумья

Чтобы перейти в мир удушающей зависти

Для того, чье сердце любило свободу и страстью пылало?

Почему он схватился за руку подлых клеветников

И поверили обманчивым улыбкам и фразам,

Тот, кто из юношей мужчин правдиво оценивал?. .

.

И с благородного чела сняли прежнюю гирлянду

И заставили носить терновый венец в лаврах завёрнутых:

Скрытые тернии что злоба ожесточила

Ужалил жестоко лоб, который они поймали;

Его последние минуты были озлоблены ядом

Насмешек и шепота, распространяемых многими насмешливыми дураками.

Так и умер — с праздными мыслями о мести

И униженный разбитыми надеждами и насмешками.

Умолкли его мелодии милые,

Такой музыки больше не будет:

Обитель барда тесна и тосклива,

На губах его печать теперь лежит.

Но вы, высокомерные потомки

Отцов за свое грубое злодейство прославленных,

Вы, что рабской пятой растоптали остатки

Благородных родов, над которыми судилась Фортуна!

Вы, что окружили трон жадными толпами, вы, вандалы

Кто бы Свободу, Гений и Славу повесил!

Вы облачаете свое зло в правовую мантию,

Перед вами истина и правосудие молчат!..

Но есть и Божий суд, приспешники тления!

Страшный суд ждет

Тот, что не колеблется велением золота

И каждый твой поступок и мысль предвосхищает.

В тот судный день напрасно будете вы стараться

Спасать свои шкуры, обливая грязью,

Всю вашу черную кровь не смыть и никогда

Искупить праведную кровь Поэта!

1837 Перевод Питера Темпеста

МЕДИТАЦИЯ

С глубокой скорбью я созерцаю наше поколение;

Его будущее тянется во тьму, в пустоту.

Слишком много зная, потерявшись в двусмысленности,

Дорастает до старости в праздности.

Ибо мы богаты, с младенчества или почти,

Во всех неудачах наших отцов, их задним числом и их остроумием,

И жизнь, как гладкая дорога без цели, притупила нас

Как гости, что на чужом пиру сидят.

К добру и злу постыдно равнодушен

Мы еще сгинем в трусах, Перед ударом копья…

Перед лицом опасности — мы не сопротивляемся,

Запуганное властью, рабское стадо.

Так какой-то бедный плод, слишком рано созревший,

Пустой наслаждение — для вкуса, как для глаза,

Мог бы качаться, как беспризорник, Среди яркости весенних цветов,

Сознавая — даже когда они цветут — что он должен умереть!

Наш мозг весь высох от засушливого обучения,

И ревниво от наших лучших друзей мы прячемся

Наши самые сокровенные надежды и даже благородное горение

Страстей, над которыми насмехается наш скептический ум.

Наши губы едва коснулись чаши наслаждения,

Но этой осторожностью мы не сберегли сил;

Боясь излишеств, Мы

меру сняли с каждой радости — и оставили все плоское в длину.

Великие произведения искусства и высокая, поэтическая мечта

Не буди в душе сладкого, ответного трепета

И жадно мы копим осадок чувств,

Талант скупца, растраченный до сих пор.

И ненависть, и любовь,

Мы не жертвуем ни любовью, ни гневом.

Холод в наших душах не содержит ничего святого,

Но в нашей крови бурлит огонь.

Наскучили предки шумные,

Их совестливое, ребяческое веселье,

Мы, безрадостно спеша в могилы бесславные,

Оглянемся с иронией… и не оставлять следов,

Мы не породили семени плодотворной мысли,

Ни гениального творения, ни живой искры

Чтобы осветить века нашим наследникам и гражданам грядущим…

Кто отпустит нас с пренебрежительной эпитафией

Как, видя, что его наследие разграблено, сын

Списывает своего обанкротившегося отца — со смехом.

1838 Перевод Аврил Пайман

ПОТОМУ ЧТО

Если мне грустно, то потому, что я влюблен в тебя,

И хорошо я знаю: упадок слухов самых ложных

Не удержится отметит вашу цветущую юность с печалью.

За каждый час радости Судьба воздаст завтра

Плата слезами и болью, которую должен заплатить только ты.

Так что мне грустно, любовь моя, что ты такая веселая.

1840 Перевод Аврил Пайман

МОЯ РОДИНА

Я люблю свою родину, но любовь у меня странная, правда,

И сбивает с толку разум. Ни слава куплена

Кровью, ни, запишу герцоги,

Спокойствие к гордой вере женится, Ни подвигов не принесло

К жизни в сказках и мифах И из сумрачного прошлого взятого

В моем сердце пробуждается радостный отклик.

И все же я люблю, не зная, за что им нравиться,

Ее холмистые степи, такие холодные и беззвучные одновременно,

Ее ветреные, шумящие рощи и бескрайние леса,

Ее ручьи, от весенних разливов широчайшие, как моря. …

…

Лежа в телеге и по теплой постели вздыхая,

Люблю я по проселочной дороге мотаться по ночам

И встречать сонливым взором, затененной тьмой бросающей вызов,

Унылых деревень одинокие, дрожащие огни.

Дым, клубящийся над стерней,

Вереница возов, идущих домой

Или ночлег в степи, два скромных

Молодые березки на вершине кургана,

Амбар с зерном, заложенным до потолка,

Резные деревянные ставни, под соломенной крышей —

Все, все во мне будит чувство

Радости… А еще я люблю смотреть

Деревенские танцоры дико топают ногами

И свистом воскресенья, пока

Пьяные мужики, сидят рядом праздно,

С разговорами ночные часы развлекают.

1841 Перевод Ирины Железновой

* * *

Прощай, прощай, моя немытая Россия,

Унылый край господ и холопов! Прощайте,

Вы, небесно-голубые плащи, и вы, мои люди,

Которые слишком хорошо исполняют их волю!

Быть может, защитят меня кавказские вершины

От ваших пашей и ваших визирей,

От их зорких глаз, их глаз всевидящих,

И от их чутких, всеслышащих ушей.