Кулигин – характеристика в пьесе “Гроза”

«Гроза» – одно из самых трагичных произведений русской литературы. А. Н. Острвский вложил в образы максимально яркие характеры и тонкое изображение жизни. Одним из ярких персонажей является Кулигин. Его характеристика отличается положительными качествами, он является одним из самых ярких персонажей пьесы, на которого хочется ровняться.

Общая характеристика Кулигина

Кулигин – один из жителей Калинова. По возрасту ему около 50 лет. Он механик, его тонкая профессия – часовщик. Всю свою жизнь положил на изучение различных механизмов. Кулигина можно назвать поэтом в душе. Все, что он делает – он делает с любовью, самоотверженно. Он любит природу, положительно относится к чтению книг. Он способен поддержать любой разговор. Это мудрый человек и своей мудростью он с радостью делится с другими.

Кулигин – добрый и отзывчивый человек. Он любит трудиться на благо обществу и его даже можно назвать альтруистом.

Мировоззрение Кулигина

Кулигин является представителем «новых взглядов». Он прогрессивен и готов к чему-то новому. Постоянно что-то изобретает и пытается внедрить в жизнь что-нибудь новое, что сделает жизнь всего города удобнее и проще. То, как он относится к миру, то как и что он думает, не совпадает с мировоззрением остальных жителей города. Он читает много книг, но это не делает его консерватором, а скорее наоборот, дает возможность размышлять, двигаться вперед, быть прогрессивным и смелым на возникновение и воплощение различных идей. Он привык жить не только для себя.

Мечта Кулигина

Кулигин мечтает построить перпетум мобиле, или вечный двигатель. Он хотел бы получить за него миллион от англичан. Но в отличие от большинства людей, этот миллион он хочет потратить не на себя, а на благо города. Он хочет обеспечить мещанство работой. Но пока его мечта не сбывается, и он вынужден создавать что-то на благо города. Так как своих средств у него на это нет, он вынужден просить проспонсировать его идеи богачей города. Например, он обращается к Дикому. Но тот не принимает его идей, отвергает его, и даже обвиняет в попытке воровства и присвоении себе финансов. Весь город высмеивает его и считает настоящим чудаком. Поэтому все мечты Кулигина не могут быть реализованы, пока он находится в Калинове.

Пьеса «Гроза» показывает людей с различных точек зрения. Разное мировоззрение делает их непохожими друг на друга, рождает столкновение интересов и непонимание. Но Кулигин – один из положительных персонажей, для которого честь, достинство, ум не являются пустыми словами. Он верит в себя и имеет рвение к новому, прогрессивному. Он искренне хочет улучшить жизнь горожан, которые не понимают и не принимают его. Держа в руках мертвое тело Катерины, Кулигин с разочарованием обращается к жителям города.

Но Кулигин – один из положительных персонажей, для которого честь, достинство, ум не являются пустыми словами. Он верит в себя и имеет рвение к новому, прогрессивному. Он искренне хочет улучшить жизнь горожан, которые не понимают и не принимают его. Держа в руках мертвое тело Катерины, Кулигин с разочарованием обращается к жителям города.

Данная статья поможет написать грамотное сочинение на тему «Характеристика Кулигина», дать описание его основным характерным чертам, рассказать о его мировоззрении и главной, хоть и несбыточной, мечте.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведениюДоска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Odil Aliqulov

18/19

Бегайым Кадыркулова

18/19

Константин Мандрик

12/19

Stason Kartsev

17/19

Ника Доброе-Утро

15/19

Хохлов Тема

17/19

Лариса Ежова

18/19

Ирина Мешкова

18/19

Роман Добряков

16/19

Анна Каримова

13/19

Характеристика образа Кулигина в пьесе «Гроза» островского

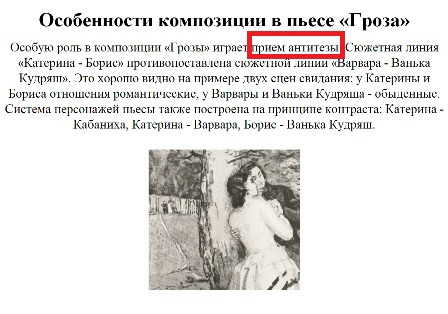

В литературе классического периода каждый персонаж того или иного произведения выполняет особую функцию, образ введён не просто так. Это касается как главных, так и второстепенных персонажей. В драматических произведениях действуют такие же принципы. Например, через образ Молчалина в грибоедовской комедии «Горе от ума» показана фальшь и глупость дворянского общества XIX века. А вот у Островского образ Кулигина в пьесе «Гроза» выполняет несколько другие функции. При анализе персонажей «Грозы» этому герою стоит уделить особое внимание. Драматург Кулигину из «Грозы» характеристику дал более чем запоминающуюся.

Это касается как главных, так и второстепенных персонажей. В драматических произведениях действуют такие же принципы. Например, через образ Молчалина в грибоедовской комедии «Горе от ума» показана фальшь и глупость дворянского общества XIX века. А вот у Островского образ Кулигина в пьесе «Гроза» выполняет несколько другие функции. При анализе персонажей «Грозы» этому герою стоит уделить особое внимание. Драматург Кулигину из «Грозы» характеристику дал более чем запоминающуюся.

У нас появилась новая характеристика Кулигина.

Кулигин вовсе не такой простой персонаж, каким может показаться на первый взгляд. Характеристика Кулигина в «Грозе» немного напоминает характеристику Мастера из романа Булгакова. Это мечтательные натуры, для которых конечный результат не будет являться счастьем. Счастье для них — путь к этому результату.

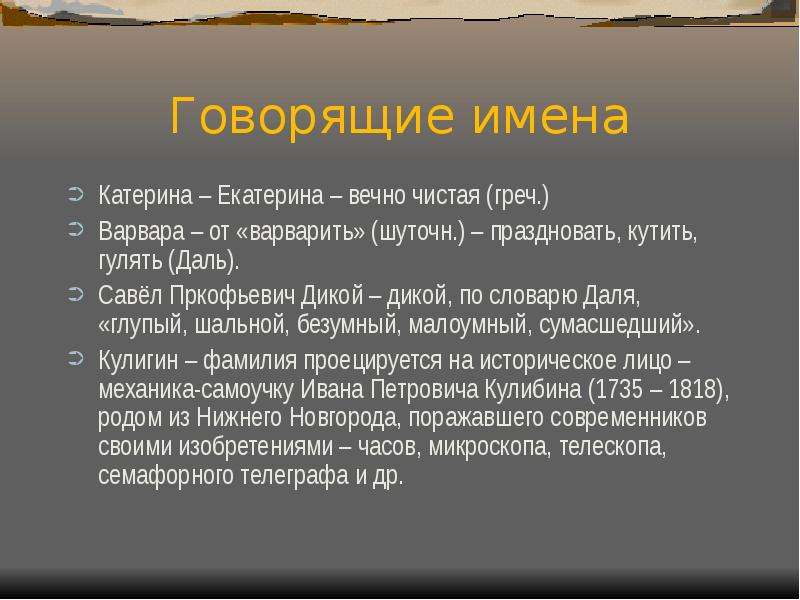

Кулигин отличается от Дикого и Кабанихи, от Бориса и Тихона, даже от Катерины. Роль Кулигина в пьесе «Гроза» несколько иная. Из авторского определения в списке действующих лиц читатель узнаёт, что Кулигин — механик-самоучка.

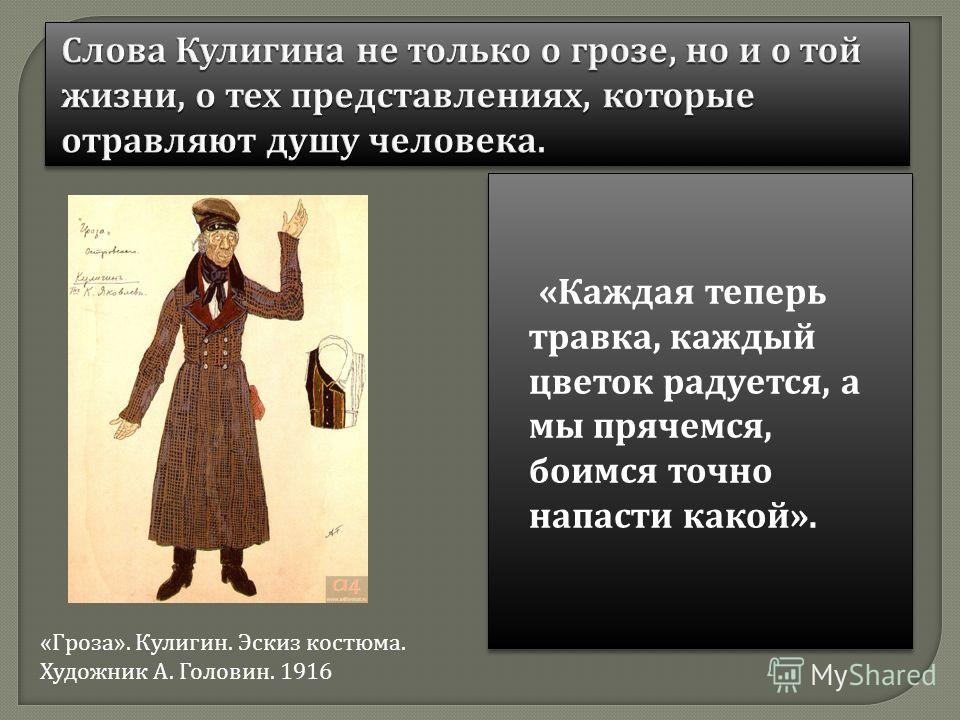

Мы встречаем Кулигина на берегу Волги, он очарован неповторимостью природы. Кулигин любуется как всё дышит жизнью и красотой: «чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». В этой фразе проскальзывает лиризм, которым полна душа Кулигина. Но что же дальше?

Кулигин любуется как всё дышит жизнью и красотой: «чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». В этой фразе проскальзывает лиризм, которым полна душа Кулигина. Но что же дальше?

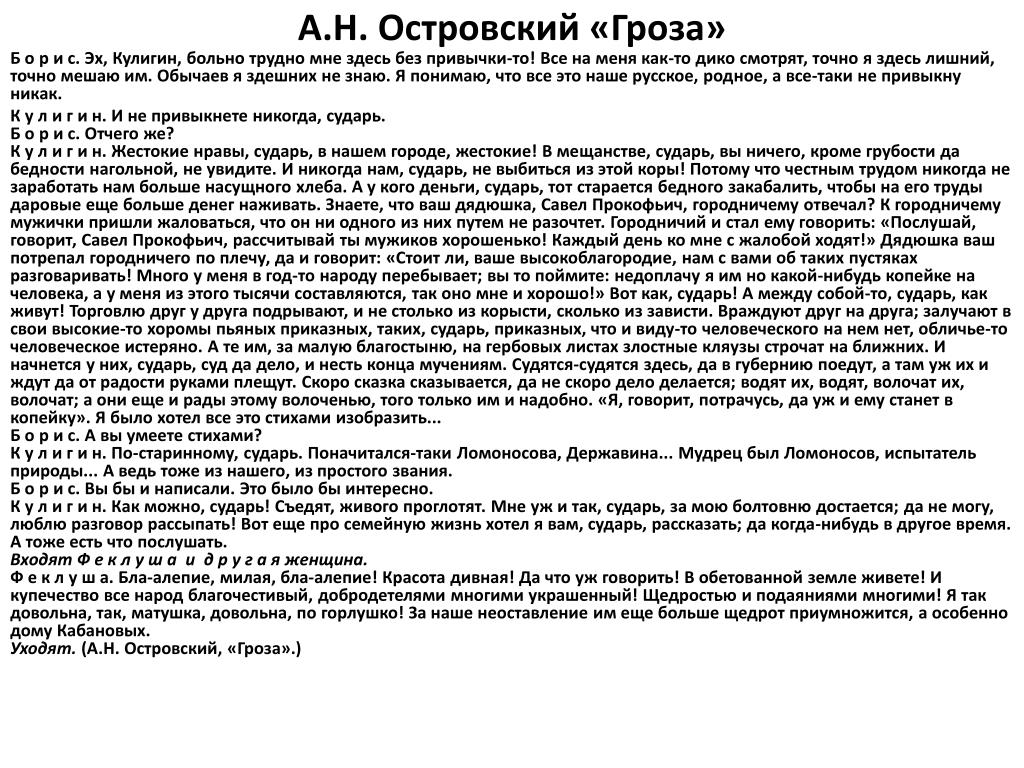

В следующих действиях Кулигин рассказывает о «жестоких нравах» города Калинова. Будто экскурсовод он говорит: «посмотрите налево, там, за закрытыми дверями, множество примеров семейной тирании. А вот здесь, чуть дальше, можете увидеть, как алчный купец обманывает простых людей и грубит городничему». Ведь по сути, если абстрагироваться от высокопарных слов и выражений, Кулигин проводит для Бориса что-то вроде экскурсии о быте и нравах города. При этом сам Кулигин ведёт себя несколько отстранённо. Мужчина знает о том, как живут люди, ему не нравится такой образ существования, но при этом сам он ничего менять не собирается. Кулигин неспособен на активный протест, на который способна Катерина. Приспособиться и врать, как Варвара, Кулигин тоже не может.

«Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич».

Кулигин продолжает настаивать на своём даже после слов купца о том, что Кулигина можно «раздавить как червяка».

Какие же стороны характера раскрывает этот диалог? Во-первых, Кулигин ратует за общее благо. Громоотвод будет полезен жителям города, но с другой точки зрения позволит реализовать механику какие-то свои идеи. Во-вторых, чтобы убедить купца в пользе такого сооружения, Кулигин лебезит и ведёт себя так же, как и те, кто пришёл просить у Дикого денег.

Ещё одна черта важна для характеристики Кулигина из пьесы «Гроза»: его мечтательность. После разговора с Кулигиным Борис понимает, что всем мечтам механика о перпету-мобиле и других изобретениях суждено остаться лишь мечтами. Кулигину нужно постоянно находиться в поиске, фантазировать о химерах и той пользе, которую механизмы смогут принести обществу. Этого персонажа сложно представить великим или признанным изобретателем хотя бы потому, что Кулигину уже 50 лет. То есть всё это время, всю свою жизнь, он самостоятельно изучал механику, но до сих пор ничего особого не добился. Образ Кулигина в «Грозе» не может существовать вне связи с изобретениями и мечтами о них. То есть без всех этих мыслей Кулигин просто потеряет внутреннее своеобразие.

После разговора с Кулигиным Борис понимает, что всем мечтам механика о перпету-мобиле и других изобретениях суждено остаться лишь мечтами. Кулигину нужно постоянно находиться в поиске, фантазировать о химерах и той пользе, которую механизмы смогут принести обществу. Этого персонажа сложно представить великим или признанным изобретателем хотя бы потому, что Кулигину уже 50 лет. То есть всё это время, всю свою жизнь, он самостоятельно изучал механику, но до сих пор ничего особого не добился. Образ Кулигина в «Грозе» не может существовать вне связи с изобретениями и мечтами о них. То есть без всех этих мыслей Кулигин просто потеряет внутреннее своеобразие.

Существует мнение, что в образе Кулигина из пьесы «Гроза» Островский хотел показать печальное положение образованных людей XIX века, вынужденных жить и выживать в атмосфере устаревших патриархальных порядков.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Odil Aliqulov

18/19

Бегайым Кадыркулова

18/19

Константин Мандрик

12/19

Stason Kartsev

17/19

Ника Доброе-Утро

15/19

Хохлов Тема

17/19

Лариса Ежова

18/19

Ирина Мешкова

18/19

Роман Добряков

16/19

Анна Каримова

13/19

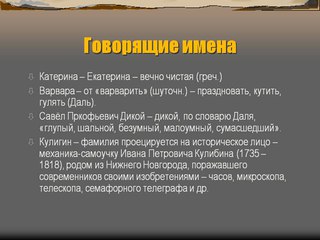

| / Характеристики героев / Островский А.Н. / Гроза / Кулигин -Вариант 1-Вариант 2 Кулигин – «мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле» (т. е. вечный двигатель). / Характеристики героев / Островский А.Н. / Гроза / Кулигин | Смотрите также по произведению «Гроза»: |

«ПРЕКРАСНЫЙ ТИП КУЛИГИНА, ТИП НЕ ВЫМЫШЛЕННЫЙ.

..» Александра Николаевича Островского по праву считают основоположником русского национального театра. Кажется, не было такого уголка русской действительности XIX века, которого бы не представил драматург своим зрителям. Его пьесы показывают и жизнь Москвы, и глубинного захолустья, нравы дворянства и чиновничества, купечества и мещанства. Они рассказывают о нелегкой доле провинциальных артистов и о ханжеской изворотливости мнимых «странников», о «блаженных» и о специфическом ремесле бойких свах… Он впервые вывел на сцену замечательный образ русского талантливого простолюдина, тянущегося к научным знаниям и мечтающего послужить людям. П. И. Мельников-Печерский в статье, посвященной драме А. Н. Островского «Гроза», обратил внимание на новый для театра «прекрасный тип Кулигина, тип не вымышленный, <…> живьем взятый из среды нашего народа, тип тех безвестных людей, которые, как ни забиты деспотизмом общественным и семейным, как ни безызвестны в тихой доле своей, все-таки составляют законную гордость России и стоят выше, несравненно выше многих, очень многих людей».

..» Александра Николаевича Островского по праву считают основоположником русского национального театра. Кажется, не было такого уголка русской действительности XIX века, которого бы не представил драматург своим зрителям. Его пьесы показывают и жизнь Москвы, и глубинного захолустья, нравы дворянства и чиновничества, купечества и мещанства. Они рассказывают о нелегкой доле провинциальных артистов и о ханжеской изворотливости мнимых «странников», о «блаженных» и о специфическом ремесле бойких свах… Он впервые вывел на сцену замечательный образ русского талантливого простолюдина, тянущегося к научным знаниям и мечтающего послужить людям. П. И. Мельников-Печерский в статье, посвященной драме А. Н. Островского «Гроза», обратил внимание на новый для театра «прекрасный тип Кулигина, тип не вымышленный, <…> живьем взятый из среды нашего народа, тип тех безвестных людей, которые, как ни забиты деспотизмом общественным и семейным, как ни безызвестны в тихой доле своей, все-таки составляют законную гордость России и стоят выше, несравненно выше многих, очень многих людей». Указывая, что одним из прототипов этого образа стал нижегородский механик-самоучка XVIII века И. П. Кулибин, Мельников-Печерский в то же время утверждал, что подобных самородков «много и теперь на русской земле».

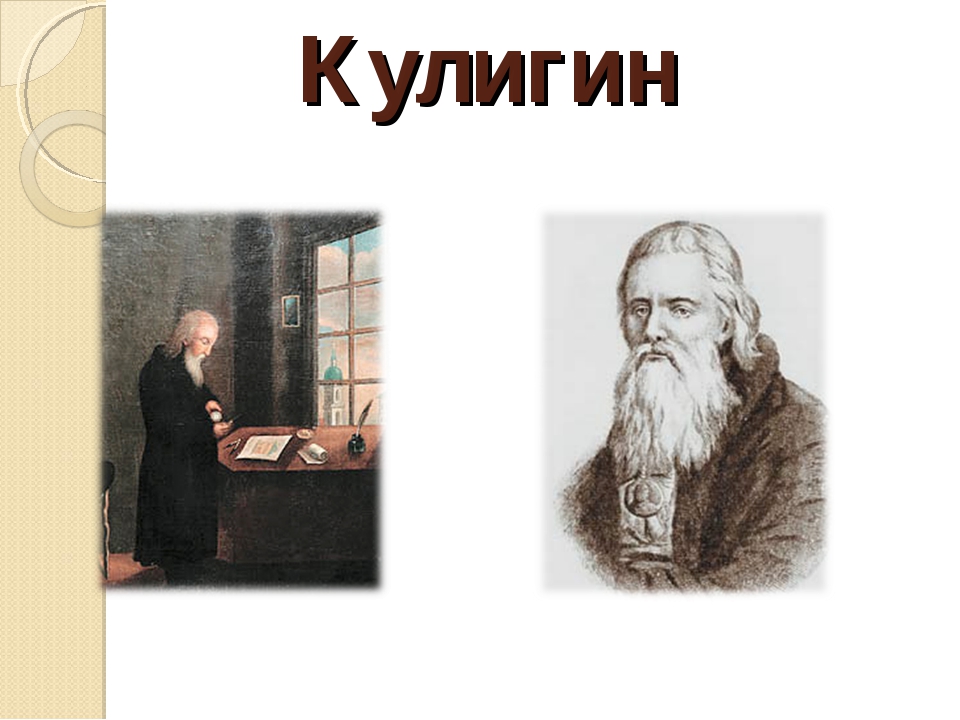

Указывая, что одним из прототипов этого образа стал нижегородский механик-самоучка XVIII века И. П. Кулибин, Мельников-Печерский в то же время утверждал, что подобных самородков «много и теперь на русской земле». Александр Николаевич Островский. Фотография 50-х годов XIX века.

Московская губернская (первая) гимназия, где учился Островский.

Москва. Вид на Замоскворечье. Фотография начала ХХ века.

Вид на Костромской кремль. Гравюра середины XIX века.

Кострома. Из этой беседки Островский любовался открывающимися видами Волги.

Ансамбль торговой площади Костромы: слева — Большие мучные ряды (1773), справа — пожарная каланча (1823-1826).

Иван Петрович Кулибин — гениальный самоучка: механик, конструктор и изобретатель. Его также считали прототипом одного из героев пьесы А. Н. Островского «Гроза» — Кулигина. Об этом говорит и близкое созвучие фамилий.

Портрет архитектора-самоучки И. С. Гагина работы неизвестного художника — экспонат Краеведческого музея города Касимова.

С. Гагина работы неизвестного художника — экспонат Краеведческого музея города Касимова.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Собственноручный эскиз И. С. Гагина — экспонат Краеведческого музея города Касимова. На эскизе центральный корпус Торговых рядов. На фото внизу — этот же корпус (слева) и здание Краеведческого музея (ранее — дом Алянчикова).

‹

›

Мещанин из города Пучежа

В книге «Гроза» А. Н. Островского» (М., 1955) А. А. Ревякин приводит два имени, несомненно известных писателю и, видимо, повлиявших на создание образа Кулигина. Один из них — Павел Алексеевич Зарубин, мещанин из города Пучежа Костромской губернии. Его отец держал барки для перевозки грузов по Волге. Но заработки были случайными, и семья еле-еле сводила концы с концами. Павел с детства помогал отцу, из-за чего не мог посещать училище. Кое-как выучившись дома азам грамоты, он с увлеченной настойчивостью занялся самообразованием. Но когда скончался отец, а «кормившие семью» барки погибли во время бури, Павел стал осваивать разные ремесла: мастерил для местных обывателей нехитрую мебель, шил сапоги и рукавицы, начал чинить часы.

Но когда скончался отец, а «кормившие семью» барки погибли во время бури, Павел стал осваивать разные ремесла: мастерил для местных обывателей нехитрую мебель, шил сапоги и рукавицы, начал чинить часы.

Но более всего его привлекала серьезная наука. Где мог, он доставал пособия по математике, физике, механике, астрономии. Овладев чертежным искусством, Зарубин в 1842 году поступил чертежником в костромскую губернскую канцелярию. Но практическая смекалка и научные знания, приобретенные им, побудили его попробовать свои силы в изобретательстве. Однако открывшийся у Зарубина дар приносил ему в провинциальной глубинке немало неприятностей. Первые конфликты начались у Павла еще в юности, с отцом. Тот, замечая, что сын, улучив свободную минуту, забивается в угол с какой-то мудреной книгой, и считая это непростительной для простолюдина блажью, нередко увесистым подзатыльником возвращал юношу из мира стройной гармонии цифр и формул к скудной действительности мещанского существования.

На службе Зарубин тоже не встретил понимания. Кулигина, предложившего в «Грозе» Островского установить в городе громоотвод, Дикой хотел потащить на расправу к городничему. А реальному Зарубину, представившему в Академию наук без ведома местного начальства придуманные им приборы для более точного измерения местности и межевого дела, пришлось почти две недели посидеть в «холодной» под арестом. Отпуская же на свободу, ему попросту пригрозили уволить, если он впредь не оставит своих изобретательских затей.

В начале 50-х годов XIX века Зарубин перевелся в Москву в канцелярию Межевого корпуса. Тогда же вышла его брошюра «Описание планиметра». Предложения Зарубина, их новаторство оценили не только в столице, но и за рубежом: Петербургская и Парижская академии удостоили его премий. Живя в Москве, Зарубин познакомился с Островским и бывал в его доме. Оказалось, что Павлу Алексеевичу не чужд и литературный талант. В 50-е годы разные газеты и журналы публиковали его очерки о русском провинциальном быте, о жизни купцов, мещан и простолюдинов. Позднее эти наблюдения составили большую книгу «Темные и светлые стороны русской жизни» (1872).

Позднее эти наблюдения составили большую книгу «Темные и светлые стороны русской жизни» (1872).

Рассуждения Кулигина в пьесе «Гроза» о «жестоких нравах» города Калинова очень сходны с повествованием Зарубина о «темном царстве» захолустной глубинки — суевериях, сплетнях, агрессивном невежестве обывателей, нищете простонародья и неуемной алчности купечества, прикрываемой религиозным ханжеством.

В «Грозе» Кулигин рассказывает, как местные богатеи, считающие себя хранителями истинного благочестия, «торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти», и, проповедуя патриархальный культ семьи, в то же время грабят родственников, «своих домашних едят поедом». У Зарубина в очерке есть яркий образ «почтенного» хлеботорговца: голодный, неурожайный год, в который он по огромной цене сбыл гнилой, залежалый хлеб, купец называл «божьей благодатью» и усердно молился о его повторении.

Кулигин у Островского (как и реальный Зарубин) питал склонность к литературным занятиям и признавался другому герою пьесы, Борису, что хотел бы написать о всех неблагополучиях своего городка, из-за которых болит его душа. Борис откликается: «Вы бы и написали. Это было бы интересно». На что Кулигин отвечает: «Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так за мою болтовню достается».

Борис откликается: «Вы бы и написали. Это было бы интересно». На что Кулигин отвечает: «Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так за мою болтовню достается».

В то время, когда Островский заканчивал свою «Грозу», его приятель Зарубин переживал трудности на службе. Честность в делах, выявление небрежных ошибок, а порой и заведомых махинаций межевых чиновников, непримиримое отношение к окружающей неправде и резкие слова по этому поводу привели Зарубина к отставке. В 1860 году он уехал в родной Пучеж.

Герой пьесы Островского Кулигин осуждал местных купцов, властно распоряжавшихся в городе Калинове. Зарубин же в письме 1862 года к издателю А. А. Краевскому осмелился критиковать правительство и общие порядки Российской империи: «Хорошо теперь лишь бесчестным, бессовестным людям <…> Следуя примеру правительственных представителей, народ до того привык к бесчестному делу, что не может уже различать поступка честного от бесчестного».

И все же Зарубину повезло больше, чем литературному герою, для которого он послужил прототипом. Благодаря незаурядным талантам и приобретенной известности Павлу Алексеевичу не суждено было бесследно пропасть в уездной глухомани. Его пригласили в Петербург, где в 60-е годы он становится помощником директора Императорского сельскохозяйственного музея. В это время Зарубин предлагает массу новых изобретений — усовершенствованные гидропульты, водоподъемники, пожарные насосы, даже приборы для мореходства. Печатает научные статьи и беллетристические очерки, в 1871 году возглавляет редакцию «Петербургского листка» — дешевой газеты для городских низов.

Благодаря незаурядным талантам и приобретенной известности Павлу Алексеевичу не суждено было бесследно пропасть в уездной глухомани. Его пригласили в Петербург, где в 60-е годы он становится помощником директора Императорского сельскохозяйственного музея. В это время Зарубин предлагает массу новых изобретений — усовершенствованные гидропульты, водоподъемники, пожарные насосы, даже приборы для мореходства. Печатает научные статьи и беллетристические очерки, в 1871 году возглавляет редакцию «Петербургского листка» — дешевой газеты для городских низов.

Первый умелец в округе

Отец Островского купил имение Щелыково под Костромой и в 1848 году повез туда всю семью. Кострома произвела на Островского большое впечатление, в дневнике он с восторгом описывал городской сад на волжском откосе, беседку, из которой открывался чудесный заречный вид. Этот пейзаж впоследствии, возможно, лег в основу ремарки первого действия «Грозы»: «Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид».

Недалеко от беседки, которая так полюбилась Островскому, согласно местным преданиям, в то время находились солнечные часы. Их устроил местный самородок-изобретатель Александр Васильевич Красильников. В «Грозе» Кулигин уговаривал Дикого расщедриться на устройство подобных часов на набережной: «А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение….»

Красильников — сын костромского купца третьей гильдии — в 20 лет удивил горожан необычным поступком, который многие посчитали «сумасбродством». После смерти отца он продал доставшуюся ему по наследству лавку с товарами, записался в мещане и самозабвенно занялся изучением различных наук. То, что возраст для учебы был весьма изрядный, его нисколько не смущало. Он, как и Кулигин, вдохновлялся примером Ломоносова. Вскоре он прослыл первым умельцем в округе и стал делать для нужд училищ и зажиточных горожан компасы, астролябии, гидрометры, электрические машины и многое другое.

Местные обыватели охотно пользовались часами (карманными и большими, комнатными), изготовленными Красильниковым. А неуемный самоучка искал все новых познаний и сфер деятельности. Овладев по книгам основами архитектурного искусства, он начал возводить городские здания, вполне в этом преуспев. Особенно ему удавались церковные колокольни: стройные, легкие, украшающие городские ландшафты. Красильникову приписывают одну из лучших колоколен в центре города — возле церкви Спаса в гостином дворе (дошедшую до нашего времени).

П. П. Свиньин в 1820 году опубликовал в «Отечественных записках» очерк о Красильникове, в котором с восторгом рассказывал о незаурядных дарованиях костромича, о его скромности и бескорыстном служении общественному благу. Трудно сказать, насколько мог быть знаком Островский с этой статьей, но сведения о Красильникове ему, несомненно, были известны. С Красильниковым дружил его дядя, протоиерей П. Ф. Островский, живший в Костроме.

В то время, когда драматург работал над «Грозой», его дядя писал «Исторические записки о Костроме». В них говорилось: «Красильников — замечательная для Костромы личность <…> Без особого руководите ля, одним внимательным усидчивым чтением книг он приобрел довольно основательные сведения в области науки по части механики, архитектуры, физики, химии, оптики и астрономии. Над красивым своим каменным домом Красильников устроил для себя обсерваторию, приготовив для нее своими руками почти все нужные инструменты <…> Днем Красильников не отказывал никому в своих услугах, а тишину ночи посвящал благоговейному созерцанию звездного неба в своей обсерватории».

В них говорилось: «Красильников — замечательная для Костромы личность <…> Без особого руководите ля, одним внимательным усидчивым чтением книг он приобрел довольно основательные сведения в области науки по части механики, архитектуры, физики, химии, оптики и астрономии. Над красивым своим каменным домом Красильников устроил для себя обсерваторию, приготовив для нее своими руками почти все нужные инструменты <…> Днем Красильников не отказывал никому в своих услугах, а тишину ночи посвящал благоговейному созерцанию звездного неба в своей обсерватории».

Красильников скоропостижно скончался в 1852 году во время эпидемии холеры. Но при его жизни Островский дважды (в 1848 и 1851 годах) бывал в Костроме. По предположениям местных краеведов, П. Ф. Островский наверняка рассказывал о Красильникове своему племяннику, а может быть, и познакомил их. Возможно, именно от Красильникова перешло к Кулигину увлечение астрономией. Герой Островского то с воодушевлением цитирует Ломоносова:

Открылась бездна звезд полна,

Звездам числа нет, бездне — дна,

то восхищается: «Комета ли идет, — не отвел бы глаз! красота! звезды-то уже пригляделись, все одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался!»

И еще один прототип

По духовному складу и жизненному пути близок Зарубину и Красильникову мещанин Иван Сергеевич Гагин из городка Касимова на Оке. Его предки принадлежали к купеческой среде. Сам он стал владельцем маленькой посудной фабрики и занимался экспериментами по производству фарфора. Но его интересы были куда обширнее: физика и механика, история и археология… Он начал изучать древнейшие поселения, обнаруженные в окрестностях Касимова, и составил их описание, которым до сих пор пользуются специалисты. На свои разнообразные научные изыскания Гагин потратил все состояние, потерял фабрику и поступил на службу землемером.

Его предки принадлежали к купеческой среде. Сам он стал владельцем маленькой посудной фабрики и занимался экспериментами по производству фарфора. Но его интересы были куда обширнее: физика и механика, история и археология… Он начал изучать древнейшие поселения, обнаруженные в окрестностях Касимова, и составил их описание, которым до сих пор пользуются специалисты. На свои разнообразные научные изыскания Гагин потратил все состояние, потерял фабрику и поступил на службу землемером.

Как и Красильников, Иван Сергеевич сам сумел постичь все тонкости непростого архитектурного дела и выстроил в городе немало самобытных, красивых зданий. Они и создали неповторимый, привлекающий ныне туристов облик Касимова.

С Кулигиным Гагина сближает мечтательный, романтический склад души. Кулигин готов бесконечно любоваться окружающей Калинов природой. Гагин же хотел сделать неповторимо прекрасным свой затерянный в мещерской глуши городок. На главной площади он задумал поставить собор Воскресения Христова, мощь и великолепие архитектурного убранства которого превзошли бы знаменитый собор Святого Петра в Риме. По проекту Гагина собор должны были окружать семь церквей-приделов (в память о семи днях творения, семи днях недели и т. д.). А вокруг главного купола двигалось бы по солнцу золоченое изображение Спасителя — символ духовного света. Разумеется, этот грандиозный проект, как и многие другие замыслы Гагина, оказался неосуществимым.

По проекту Гагина собор должны были окружать семь церквей-приделов (в память о семи днях творения, семи днях недели и т. д.). А вокруг главного купола двигалось бы по солнцу золоченое изображение Спасителя — символ духовного света. Разумеется, этот грандиозный проект, как и многие другие замыслы Гагина, оказался неосуществимым.

И у Гагина и у Кулигина была заветная, но совершенно фантастическая мечта, которой оба посвятили всю свою жизнь. Кулигин пытался создать «вечный двигатель», чтобы полученную за изобретение премию употребить на помощь бедствующему городскому простонародью. Гагин надеялся раздобыть средства на строительство большой светлой богадельни, чтобы обогреть в ней местную бедноту. В его бумагах сохранилось несколько планов этого здания с нарядной домовой церковью, просторными жилыми корпусами и затейливыми крылечками. Эти планы скорее напоминали загородный дворцовый ансамбль, чем приют бедняков.

Редактор журнала «Москвитянин» историк М. П. Погодин, познакомившись с Гагиным в Москве, был очарован этой бескорыстно-самоотверженной личностью. В 1846 году Погодин даже специально приезжал в Касимов, чтобы еще раз повидаться с Гагиным, но не застал его в живых. Островский, в конце 40-х годов вошедший в редакцию «Москвитянина», вполне мог слышать от Погодина об этом удивительном человеке. На такое предположение наводят ранние наброски «Грозы». Кулигин в них, как и Гагин, увлекался историческими изысканиями. И надеялся получить деньги не за изобретение «вечного двигателя», а «за историю». «За какую?» — удивленно спрашивал Борис. И Кулигин пояснял: «Историю нашего города пишу — о татарах».

В 1846 году Погодин даже специально приезжал в Касимов, чтобы еще раз повидаться с Гагиным, но не застал его в живых. Островский, в конце 40-х годов вошедший в редакцию «Москвитянина», вполне мог слышать от Погодина об этом удивительном человеке. На такое предположение наводят ранние наброски «Грозы». Кулигин в них, как и Гагин, увлекался историческими изысканиями. И надеялся получить деньги не за изобретение «вечного двигателя», а «за историю». «За какую?» — удивленно спрашивал Борис. И Кулигин пояснял: «Историю нашего города пишу — о татарах».

Если думать, что под этим подразумевались события татаро-монгольского нашествия, то вряд ли разорение напавшими на Русь захватчиками маленького городка могло дать материал для целой «истории города». А вот у Касимова действительно была необычная историческая судьба, связанная с татарами. Древний русский Городец Мещерский в XV веке московский князь Василий II (Темный) передал в удел казанскому царевичу Касиму, перешедшему к нему на службу. С тех пор и до конца XVII столетия город оставался маленьким татарским «ханством», затерянным посреди русских просторов. В рукописях Гагина были исследования на эту тему: «Описание о водворении татарских царей в Городце Окском», «Краткая сложность о касимовских царях татарских и памятниках с их времени существовавших». После смерти Гагина часть его бумаг была передана Погодину, и тот, несомненно, знал об этих исследованиях.

С тех пор и до конца XVII столетия город оставался маленьким татарским «ханством», затерянным посреди русских просторов. В рукописях Гагина были исследования на эту тему: «Описание о водворении татарских царей в Городце Окском», «Краткая сложность о касимовских царях татарских и памятниках с их времени существовавших». После смерти Гагина часть его бумаг была передана Погодину, и тот, несомненно, знал об этих исследованиях.

Кроме того, когда в 1837 году Касимов посетил цесаревич Александр Николаевич со своим наставником В. А. Жуковским, Гагин был представлен наследнику и преподнес историко-статистическое описание своего города с десятью собственноручными рисунками. Александр отблагодарил его золотой табакеркой, а впоследствии прислал золотую медаль. Не этот ли эпизод послужил основой для чернового рассказа о Кулигине, уповавшем на награду за свое историческое разыскание? Но уникальные «татарские» страницы в истории Касимова были нетипичны для собирательного образа глубинного русского городка, и от татарской темы в окончательном варианте пьесы сохранилась лишь возмущенная реплика Дикого, раздраженного предложением Кулигина поставить в городе громоотводы: «Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? Говори! Татарин?» Может быть, неслучайным оказалось и созвучие названий городов — Калинов и Касимов.

Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? Говори! Татарин?» Может быть, неслучайным оказалось и созвучие названий городов — Калинов и Касимов.

Погодин рассказывал, как однажды поведал о Гагине одному «бывалому русскому человеку» и тот заметил: «Точно ваш Иван Сергеевич, по всему видно, был святая душа, но такие люди у нас по городам не диковинка, много встречал я их на своем веку…» Кто был этот собеседник? Может быть, сам Островский? А может, и Мельников-Печерский, обративший особое внимание на образ Кулигина и увидевший в таких людях залог большого будущего России: «Да, велика, прекрасна будущность нашей милой родины, — и все ее величие, вся красота ее теперь, — еще как алмаз в грубой коре, кроется в нашем народе, полном нерастраченных, не промотанных еще на рынке роскоши, пустоты и тщеславия духовных сил».

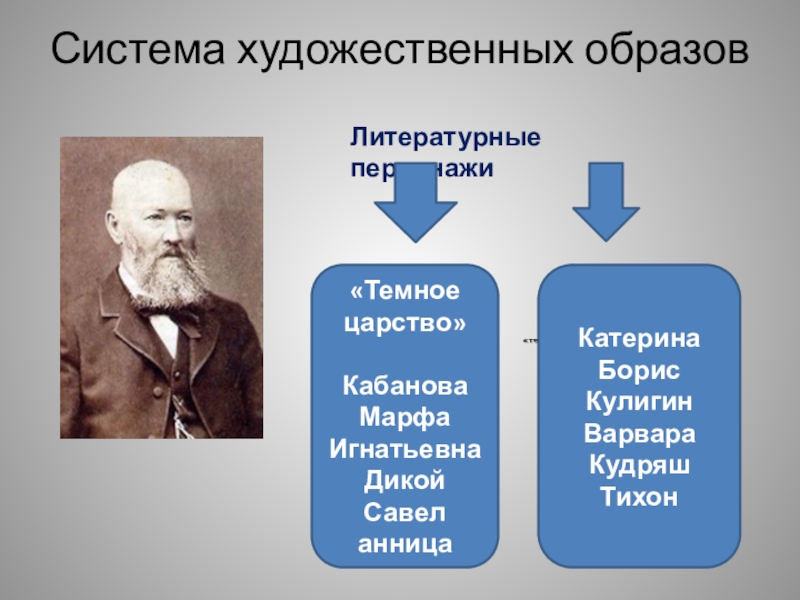

Характеристика Кулигина в «Грозе» Островского

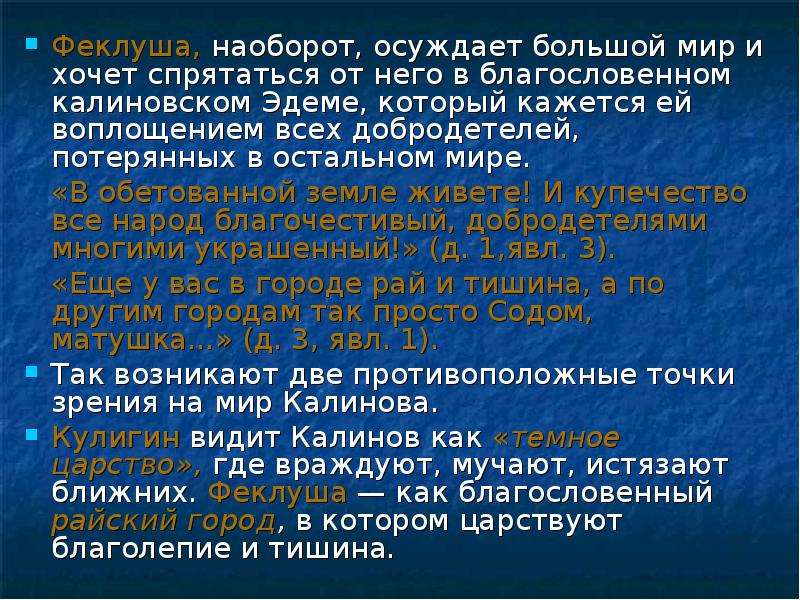

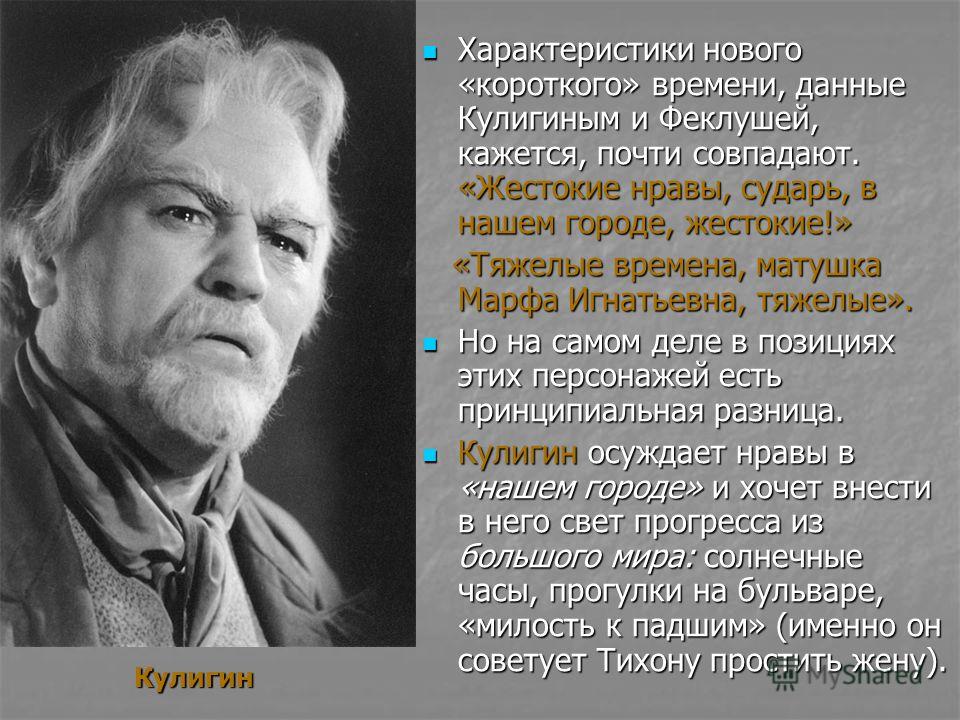

Вернее Добролюбова оценили «Грозу» Островского (см. её краткое содержание и анализ) те критики, которые «луч света», озаряющий «темное царство», усмотрели в «знании», в «образовании». .. Только оно может победить «темное царство», с мрачными остатками старины. Представителем такого знания, которое уже начинает борьбу с мраком, является в пьесе Кулигин – механик-самоучка. Самым нелепым воплощением старого мрака представлена странница Феклуша.

.. Только оно может победить «темное царство», с мрачными остатками старины. Представителем такого знания, которое уже начинает борьбу с мраком, является в пьесе Кулигин – механик-самоучка. Самым нелепым воплощением старого мрака представлена странница Феклуша.

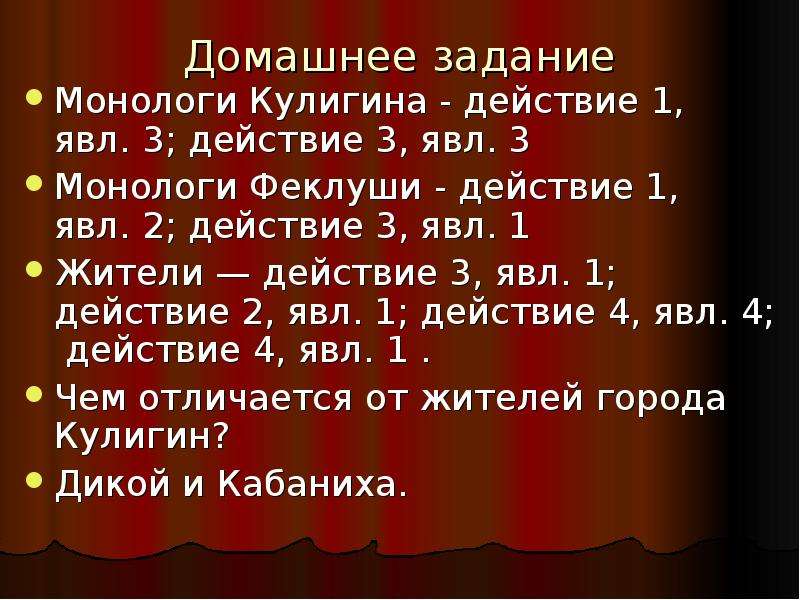

Слушать аудиокнигу с текстом монолога Кулигина «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»

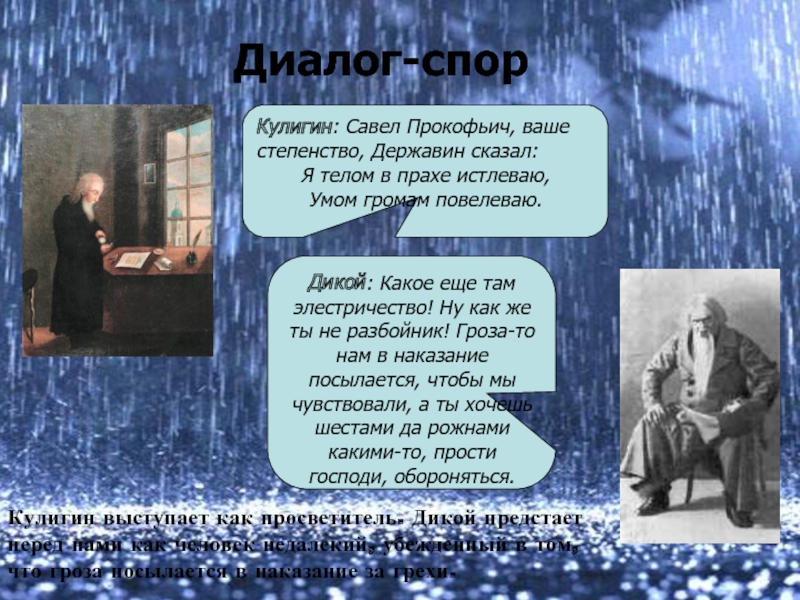

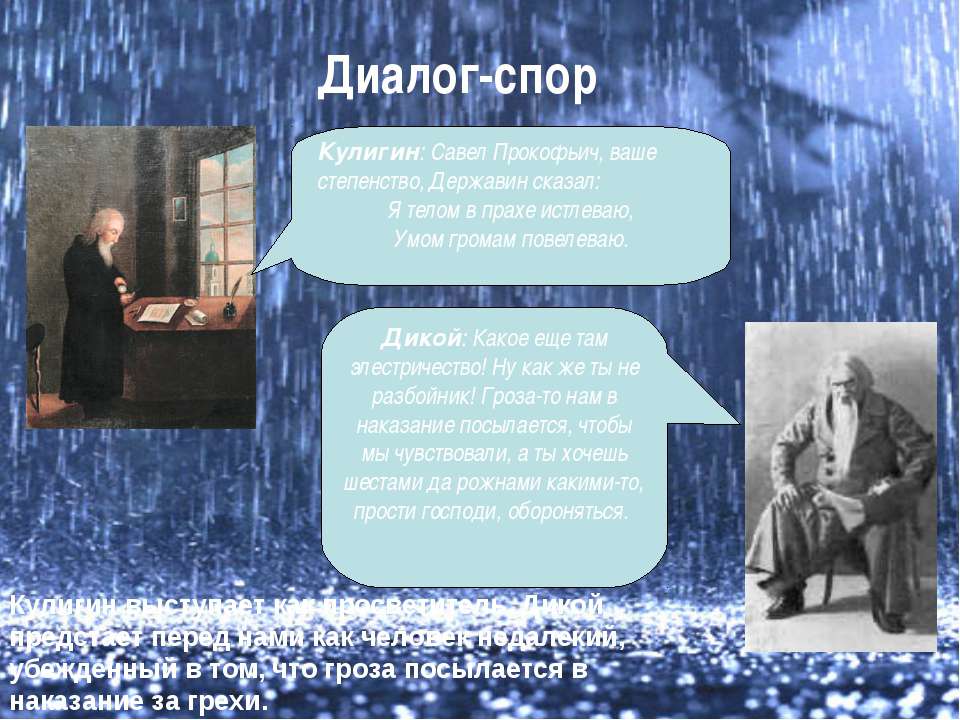

Кулигин – сторонник знания, сторонник культуры; он уже вырос из того мрачного «натурализма», который даже самодура-Дикого делает «рабом природы», как жалкого, первобытного дикаря. Дикой боится грозы: он видит в ней проявление гнева Божьего и потому бороться с грозой, при помощи громоотвода, считает «грехом»[1]. Поклонник Ломоносова, Кулигин усвоил его точку зрения, которая мирила «науку» и «религию», – и величие Бога стремилась доказывать при помощи изучения естественных наук. В своем «Послании о пользе стекла» Ломоносов выражает это, новое для России, отношение человека к природе. Он нападает на «слабый ум» своих современников, которые считали «грехом» всякую попытку истолковать, что такое град и молния, которые «неурожай» объясняли «гневом Божьим» и считали «грехом» давать ему естественные объяснения:

Он нападает на «слабый ум» своих современников, которые считали «грехом» всякую попытку истолковать, что такое град и молния, которые «неурожай» объясняли «гневом Божьим» и считали «грехом» давать ему естественные объяснения:

Когда в Египте хлеб довольный не родился,

То грех ли то сказать, что Нил там не разлился?

Кулигин, страстный поклонник Ломоносова, подобно своему учителю, опоэтизировал свое научно-религиозное понимание жизни природы. Художник в душе, человек, приверженный к религии и к тем убогим искрам знания, которыми подарила его судьба, он трезво смотрит на действительность и борется с нею во имя общественных интересов. Он наивен с верой в то, что ему удастся изобрести «перпету-мобиль» (вечный двигатель) – но он трогателен с этой верой в свои силы. Сам Петр Великий выписывал из-за границы мастеров для изобретения этой фантастической машины, в возможность которой он верил так же наивно и твердо, как впоследствии Кулигин, – этот, в XIX веке, представитель петровской Руси.

Слушать аудиокнигу с текстом монолога Кулигина «Вот какой, сударь, у нас городишко…»

Кулигин составляет исключение в городке Калинове по своей жажде образования, по своему интересу к миру культуры. Это натура мягкая, восторженная и чуткая. Он любит природу, любит поэзию, он чует возможность иной, более благородной и осмысленной жизни и не может примириться с грубостью и жестокостью нравов своего города. Одаренный талантом изобретателя, умственно-пытливый, Кулигин является показателем тех прекрасных жизненных сил, который зреют в русском народе и могуче обнаружатся тогда, когда кончится власть темного царства деспотизма и насилия.

[1] «Какое ещё там елестричество! Ну как же ты не разбойник? Гроза-то нам в наказанье посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами, да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться, Что ты, татарин что ли?»

Можно ли считать Кулигина положительным персонажем? (по пьесе А.

Н. Островского «Гроза»)

Н. Островского «Гроза») Премьера «Грозы» Островского состоялась в 1859 году в Петербурге. Эта пьеса, по словам А.А. Григорьева, произвела на современников впечатление «сильное, глубокое». Вокруг нее разгорелись нешуточные споры. В центре их внимания были многие проблемы, затронутые в произведении. Особые дискуссии вызвал образ главной героини «Грозы» — Катерины Кабановой.

Но и другие персонажи произведения совершенно не однозначны. Так, например, образ ученого-самоучки Кулигина долгое время рассматривался как сугубо положительный. Он считался одним из немногих, кто противостоял «темному царству» Калинова. Всеми мыслями и поступками этот герой хотел улучшить жизнь своих сограждан, но кабанихи и дикие оказались сильнее.

Так ли это на самом деле? Кто такой Кулигин – еще один «луч света в темном царстве», жертва калиновского мира или обыкновенный обыватель? Этот герой появляется уже в самом начале пьесы. Он довольно хорошо образован (по сравнению с «темными» калиновцами), обладает тонкой и восприимчивой душой. Кулигин чувствует прекрасное, умеет восхищаться красотой, замечать в обыденных вещах необычное. Он говорит Кудряшу, глядя на Волгу: «Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется».

Кулигин чувствует прекрасное, умеет восхищаться красотой, замечать в обыденных вещах необычное. Он говорит Кудряшу, глядя на Волгу: «Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется».

Кудряш называет Кулигина «антик, химик». Это, по-моему, обозначает отношение калиновцев к герою. Его не понимают и не принимают, считают чудаком, немного сумасшедшим. Сам Кулигин называет себя механиком-самоучкой.

Этот герой видит, что происходит вокруг, за стенами купеческих домов. По своим убеждениям это добрый, гуманный человек, не принимающий и осуждающий патриархальный деспотизм Калинова. Видя ссору Дикого с племянником, он замечает: «Нашел место!» Но эта фраза настораживает. Получается, что главное для героя – чтобы люди чего не подумали. То есть, по мнению Кулигина, на людях должно быть все шито-крыто, а дома, за стенами – может твориться все, что угодно. Но ведь это логика Кабанихи и ей подобных. Значит, во многом Кулигин – продукт калиновского общества, он мыслит так же, как и они.

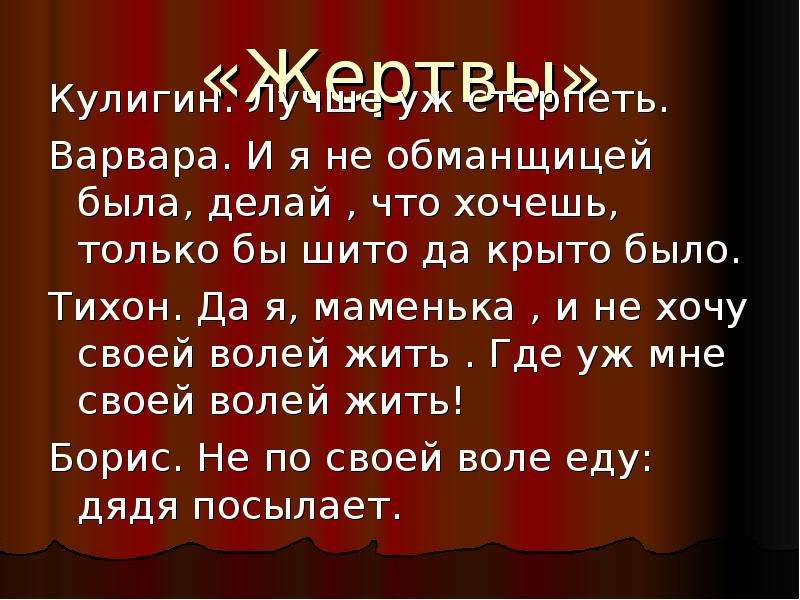

Это подтверждает и поведение героя. Он считает, что «лучше уж стерпеть», чем открыто ответить на хамство Дикого, почтительно снимает перед этим купцом шапку, советует Борису «стараться угождать как-нибудь» дяде-самодуру.

Он считает, что «лучше уж стерпеть», чем открыто ответить на хамство Дикого, почтительно снимает перед этим купцом шапку, советует Борису «стараться угождать как-нибудь» дяде-самодуру.

Далее выясняется, что Кулигин дико боится «отцов города», боится косых взглядов, неприятия. Он видит все недостатки Калинова, губящие человеческие души. Характеристики Кулигина довольно точны и метки. Про Кабаниху, например, он говорит, что она «ханжа», замучила всех домашних. Но этот герой даже думать боится бороться, исправлять нравы Калинова: «Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать!»

Цель жизни Кулигина – изобрести вечный двигатель. Эта мечта, как ни странно, раскрывает все его отрицательные стороны. Во-первых, необразованность, такую же, как у калиновцев. Те знания, которыми он обладает, во многом поверхностны и неточны. Кулигин знать не знает, что идея вечного двигателя противоречит всем законам физики, а значит, изобрести его невозможно. Мечта этого героя утопична, несбыточна, она бесполезна, как и он сам.

Мечта этого героя утопична, несбыточна, она бесполезна, как и он сам.

Кроме того, любопытно, для чего герой хочет изобрести перепетуум-мобиле. Не для того, чтобы облагодетельстововать все человечество. Кулигину не хватает смелости для такого масштаба его мыслей. Идеи героя намного приземленнее. Он слышал, что англичане дают за это изобретение «миллион»: «я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего».

Но, на мой взгляд, и эти «малые дела» героя – утопия. При его раболепском отношении к диким и кабанихам, при его трусости ничего не выйдет. Деньги будут использованы так, как того захотят «отцы» Калинова. И пример тому – эпизод с громоотводом, который Кулигин хотел установить в городе. Дело полезное и хорошее, но у героя не хватило смелости, настойчивости, твердости, хитрости, чтобы переубедить Дикого. В итоге победа осталась, конечно же, за купцом. А Кулигин решил: «Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю».

Этот миллион стал для героя неким прикрытием, стеной, защитой. На самом деле, он и не хочет получить его. Ведь тогда придется что-то делать, разговаривать с «сильными мира сего», а на это Кулигин не способен.

И все же этот герой не такой уж плохой. Он, вместе с другими, вынес тело Катерины из воды, он всей душой жалел эту женщину. Его последние слова – это крик души героя: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!»

Так положительный или отрицательный герой Кулигин? В нем есть положительные и отрицательные качества, как впрочем, и в любом человеке. Кулигин слабохарактерен, подчинен «темному царству». В его душе заложено много хорошего, светлого, творческого, но все это погребено Калиновым. Скорее всего, на мой взгляд, этого героя можно назвать жертвой «темного царства». У меня он вызывает прежде всего жалость и сочувствие, как слабый, но светлый человек.

Образ Кулигина в пьесе “Гроза” 📕

В литературе классического периода каждый персонаж того или иного произведения выполняет особую функцию, образ введен не просто так. Это касается как главных, так и второстепенных персонажей. В драматических произведениях действуют такие же принципы.

Например, через образ Молчалина в грибоедовской комедии “Горе от ума” показана фальшь и глупость дворянского общества XIX века. А вот у Островского образ Кулигина в пьесе “Гроза” выполняет несколько другие функции. При анализе персонажей “Грозы” этому герою стоит уделить

особое внимание.Драматург Кулигину из “Грозы” характеристику дал более чем запоминающуюся.

Кулигин вовсе не такой простой персонаж, каким может показаться на первый взгляд. Характеристика Кулигина в “Грозе” немного напоминает характеристику Мастера из романа Булгакова. Это мечтательные натуры, для которых конечный результат не будет являться счастьем.

Счастье для них – путь к этому результату.

Кулигин отличается от Дикого и Кабанихи, от Бориса и Тихона, даже от Катерины. Роль Кулигина в пьесе “Гроза” несколько иная. Из авторского определения в списке действующих лиц читатель

Роль Кулигина в пьесе “Гроза” несколько иная. Из авторского определения в списке действующих лиц читатель

Образ и характеристика Кулигина в “Грозе” дополняется фразами из реплик других действующих лиц. Кулигину 50 лет. Кроме его увлечения механикой можно с уверенностью говорить и о высоком уровне общей эрудиции. Он цитирует Державина и Ломоносова, а значит, читал их труды, кроме того, можно говорить и о житейской мудрости: именно Кулигин советует Тихону жить своим умом, избавившись от влияния матери.

В Кулигине множество положительных качеств. Он добросовестный, о чем свидетельствует его желание зарабатывать честным трудом; его бескорыстие и искренность проявляются в разговорах с Тихоном и Борисом. К слову, его манера общения отличается от привычек других жителей Калинова. Кулигин дает советы, а не приказывает.

В нем совсем нет той беспричинной животной жестокости и злости, которые есть у Дикого с Кабанихой. И лицемерия, как у Бориса, в Кулигине тоже нет. От Тихона механика отличает желание что-то делать, а от Катерины – отсутствие активного протеста.

И лицемерия, как у Бориса, в Кулигине тоже нет. От Тихона механика отличает желание что-то делать, а от Катерины – отсутствие активного протеста.

Мы встречаем Кулигина на берегу Волги, он очарован неповторимостью природы. Кулигин любуется как все дышит жизнью и красотой: “чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш!

Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу”. В этой фразе проскальзывает лиризм, которым полна душа Кулигина. Но что же дальше?

В следующих действиях Кулигин рассказывает о “жестоких нравах” города Калинова. Будто экскурсовод он говорит: “посмотрите налево, там, за закрытыми дверями, множество примеров семейной тирании. А вот здесь, чуть дальше, можете увидеть, как алчный купец обманывает простых людей и грубит городничему”. Ведь по сути, если абстрагироваться от высокопарных слов и выражений, Кулигин проводит для Бориса что-то вроде экскурсии о быте и нравах города.

При этом сам Кулигин ведет себя несколько отстраненно. Мужчина знает о том, как живут люди, ему не нравится такой образ существования, но при этом сам он ничего менять не собирается. Кулигин неспособен на активный протест, на который способна Катерина. Приспособиться и врать, как Варвара, Кулигин тоже не может. Складывается впечатление, что Кулигина совершенно не волнуют хамство и угрозы Дикого.

Мужчина знает о том, как живут люди, ему не нравится такой образ существования, но при этом сам он ничего менять не собирается. Кулигин неспособен на активный протест, на который способна Катерина. Приспособиться и врать, как Варвара, Кулигин тоже не может. Складывается впечатление, что Кулигина совершенно не волнуют хамство и угрозы Дикого.

Эпизод с началом грозы явное тому подтверждение. Кулигину непонятен страх перед обыкновенным природным явлением, поэтому он предлагает установить громоотвод:

“Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза. Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич”.

Кулигин продолжает настаивать на своем даже после слов купца о том, что Кулигина можно “раздавить как червяка”.

Какие же стороны характера раскрывает этот диалог? Во-первых, Кулигин ратует за общее благо. Громоотвод будет полезен жителям города, но с другой точки зрения позволит реализовать механику какие-то свои идеи.

Во-вторых, чтобы убедить купца в пользе такого сооружения, Кулигин лебезит и ведет себя так же, как и те, кто пришел просить у Дикого денег.

Еще одна черта важна для характеристики Кулигина из пьесы “Гроза”: его мечтательность. После разговора с Кулигиным Борис понимает, что всем мечтам механика о перпету-мобиле и других изобретениях суждено остаться лишь мечтами. Кулигину нужно постоянно находиться в поиске, фантазировать о химерах и той пользе, которую механизмы смогут принести обществу. Этого персонажа сложно представить великим или признанным изобретателем хотя бы потому, что Кулигину уже 50 лет.

То есть все это время, всю свою жизнь, он самостоятельно изучал механику, но до сих пор ничего особого не добился. Образ Кулигина в “Грозе” не может существовать вне связи с изобретениями и мечтами о них. То есть без всех этих мыслей Кулигин просто потеряет внутреннее своеобразие.

Получилось так, что его работы не нужны людям, калиновцы не видят в изобретениях никакой практической пользы. На ситуацию с громоотводом и электричеством можно взглянуть иначе. Кулигин хочет принести свет в “темное царство”, но его жители сознательно отказываются от просвещения и прогресса.

На ситуацию с громоотводом и электричеством можно взглянуть иначе. Кулигин хочет принести свет в “темное царство”, но его жители сознательно отказываются от просвещения и прогресса.

Существует мнение, что в образе Кулигина из пьесы “Гроза” Островский хотел показать печальное положение образованных людей XIX века, вынужденных жить и выживать в атмосфере устаревших патриархальных порядков.

Подготавливая учеников для Иисуса Христа в Южной Африке

Роберт Зинс берет интервью у богослова и писателя

Виктор Кулигин Виктор дома, где бы его ни поместил Бог; будь то за кафедрой или чтение лекций в BISA Виктор Кулигин читает лекции в Библейском институте Южной Африки (BISA), Калк-Бэй, Кейптаун, где он ранее был также академическим деканом. До этого он выполнял аналогичные обязанности в Намибийской евангелической теологической семинарии (NETS), Виндхук, Намибия.Он получил степень магистра библейских исследований в аспирантуре Уитона и степень магистра наук. в истории церкви и D.Th. по систематическому богословию Стелленбосского университета в Южной Африке. У него также есть ученые степени в области химии и химического машиностроения, а до богословских занятий он восемь лет проработал в металлургической компании. Д-р Кулигин является автором пяти книг, в том числе «Язык спасения» , «Десять вещей, которые я хочу, чтобы Иисус никогда не говорил» и «Пренебрежение к Богу: высокая цена отклонения созданного Богом приказа» .Он женат на Рэйчел, у них пятеро детей.

в истории церкви и D.Th. по систематическому богословию Стелленбосского университета в Южной Африке. У него также есть ученые степени в области химии и химического машиностроения, а до богословских занятий он восемь лет проработал в металлургической компании. Д-р Кулигин является автором пяти книг, в том числе «Язык спасения» , «Десять вещей, которые я хочу, чтобы Иисус никогда не говорил» и «Пренебрежение к Богу: высокая цена отклонения созданного Богом приказа» .Он женат на Рэйчел, у них пятеро детей.

РЗ: Как вы пришли к вере в Иисуса Христа, а затем к служению?

Попытка сделать Евангелие «интеллектуально приемлемым» проблематично в первую очередь, потому что оно противоречит многим основополагающим причинам Евангелия. ВК: Я вырос в христианской семье и пришел обнять Иисуса, когда мне было восемь лет. Только после колледжа и после того, как я попал на работу, меня потянуло к полновременному служению, хотя я не знал, к чему именно. Тем не менее, мне была предоставлена возможность вести занятия в воскресной школе нашей церкви, в которой обучается около 100 человек, и я понял, что преподавание — это один из моих духовных даров. Когда я учился на степень магистра в местном христианском колледже, стало ясно, что я должен пойти на миссионерское поле в качестве учителя, где, как мне казалось, в этом есть большая потребность.

Тем не менее, мне была предоставлена возможность вести занятия в воскресной школе нашей церкви, в которой обучается около 100 человек, и я понял, что преподавание — это один из моих духовных даров. Когда я учился на степень магистра в местном христианском колледже, стало ясно, что я должен пойти на миссионерское поле в качестве учителя, где, как мне казалось, в этом есть большая потребность.

Были ли вы когда-нибудь обеспокоены тем, что ваши занятия наукой и теологией могут противоречить друг другу?

Нет, мне такого в голову не приходило.Теперь я знаю, что существует мнение, что они должны конфликтовать, но это ложное понимание.

Как вас особенно заинтересовала тема творчества?

Слева направо: Наташа, Виктор, Рэйчел, Кальвин и Кэрри. Двое других детей, Эбби и Зак, не изображены, поскольку они живут в США. Я интересовался дебатами о сотворении и эволюции с подросткового возраста. Я считал аргументы в пользу эволюции неубедительными, особенно с учетом моего научного образования. Я продолжал читать на эту тему в течение последних 30 с лишним лет, чтобы лучше понять эволюционные объяснения и, таким образом, иметь возможность показать соверующим, почему они ложны.

Я продолжал читать на эту тему в течение последних 30 с лишним лет, чтобы лучше понять эволюционные объяснения и, таким образом, иметь возможность показать соверующим, почему они ложны.

Иногда в христианских кругах можно услышать, что, если мы не примем за эволюцию, наше послание может оттолкнуть мыслящих и умных людей, тем самым препятствуя распространению Евангелия. Твои мысли?

В 1 Коринфянам Павел противопоставляет Божью мудрость мирской мудрости. Он говорит о «юродстве» Креста.Попытка сделать Евангелие интеллектуально приемлемым противоречит природе Евангелия. Бог намеренно выбрал послание, противоречащее мирской мудрости — что, конечно, не означает, что оно иррационально или нелогично. Кроме того, в основе эволюции лежит философский материализм, который полностью расходится с Писанием. Павел говорит, что такие философии ничего не значат. Проповедуйте распятого Христа. Только через эту «глупость» Дух привлекает людей к Богу. А приятие эволюции на самом деле отвращает людей, поскольку они думают, что не могут доверять Библии, и что Бог использовал жестокий и расточительный подход к созиданию.

Но некоторые скажут, зачем беспокоиться о том, что люди верят в происхождение, если они верят в Иисуса Христа?

BISA, основанная в 1923 году, представляет собой небольшой кампус, но какая обстановка! Звездочкой отмечен кампус в Калк-Бэй, пригороде Кейптауна.Попытка сделать Евангелие «интеллектуально приемлемым» проблематично в первую очередь, потому что оно противоречит многим основополагающим причинам Евангелия. Например, он отвергает тот факт, что грех Адама погрузил прежде «очень хороший» мир в царство смерти и страданий.Это диаметрально противоположно учениям о древних временах, которые должны «датировать» окаменелости людей и животных задолго до любого «Адама», что означает, что смерть и страдания происходили на протяжении миллионов лет.

Это также связано с ошибочной этикой. Вместо того чтобы верить в то, что люди специально созданы по образу Бога со всеми вытекающими отсюда этическими обязанностями, мы должны были бы верить, что мы являемся побочным продуктом случайного мутационного процесса, который за миллиард лет превратил червей в людей. Как это может быть интеллектуально удовлетворительным, не говоря уже об этической ответственности?

Как это может быть интеллектуально удовлетворительным, не говоря уже об этической ответственности?

Некоторые теологи выступают за толкование Библии через призму современного научного консенсуса.Это правильный подход?

Ровно наоборот. Слово Божье вечно, наука по самой своей природе носит предварительный характер и подлежит исправлению и изменению. Оба предприятия, выполненные правильно, должны прийти к согласию, поскольку оба созданы и установлены одним и тем же Богом. Однако при изучении науки следует руководствоваться Писанием, а не использовать его для того, чтобы как-то ему противоречить. Сегодняшняя наука вполне может стать завтра посмешищем, поскольку научные теории приходят и уходят. Глупо пытаться принуждать наше библейское прочтение к временным выводам науки.

Последовательно придерживаться библейского учения о творении намного лучше, чем придерживаться прихоти научных предположений о происхождении.Вы имеете в виду конкретную тему, по которой научный консенсус радикально изменился за последние годы?

Да. Например, до теории большого взрыва господствовавшая научная парадигма заключалась в том, что Вселенная вечна. Христиане критиковали эту теорию и, в свою очередь, были названы интеллектуально невежественными, но верующие знали из Священного Писания, что у Вселенной было начало.Теория «большого взрыва» стала популярной всего около 70 лет назад, и теперь христианам говорят, что мы должны придерживаться и научных теорий, иначе они будут игнорировать. Однако последовательная приверженность библейскому учению о сотворении намного превосходит следование прихотям научных предположений о происхождении.

Например, до теории большого взрыва господствовавшая научная парадигма заключалась в том, что Вселенная вечна. Христиане критиковали эту теорию и, в свою очередь, были названы интеллектуально невежественными, но верующие знали из Священного Писания, что у Вселенной было начало.Теория «большого взрыва» стала популярной всего около 70 лет назад, и теперь христианам говорят, что мы должны придерживаться и научных теорий, иначе они будут игнорировать. Однако последовательная приверженность библейскому учению о сотворении намного превосходит следование прихотям научных предположений о происхождении.

Некоторые современные христианские ученые, которые пытаются синхронизировать рассказ о библейском происхождении с эволюционными идеями, начали сомневаться в том, был ли Адам вообще буквальной исторической личностью.Как это влияет на библейское богословие?

Делать вид, что библейский Адам не буквальный исторический персонаж, не только бессмысленен, но и смертоносен с теологической точки зрения. Библия рассматривает Адама как реальную историческую личность. Например, он указан в генеалогии Иисуса в Евангелии от Луки 3: 23–38. В этой генеалогии нет ни малейшего намека на то, что мы должны считать таких людей, как Давид и Авраам, подлинными, историческими людьми, в то время как таких людей, как Ной и Адам, вымышленными. Отрицание историчности Адама также имело бы серьезные богословские последствия, поскольку Иисус, как «последний Адам» (1 Коринфянам 15:45), вошел в реальную историю, чтобы устранить последствия того, что «первый человек, Адам» также сделал в реальной истории.То есть Адам принес грех и физическую смерть, в отличие от Иисуса, который принес праведность и воскресение из мертвых (ср. Римлянам 5: 12–19).

Библия рассматривает Адама как реальную историческую личность. Например, он указан в генеалогии Иисуса в Евангелии от Луки 3: 23–38. В этой генеалогии нет ни малейшего намека на то, что мы должны считать таких людей, как Давид и Авраам, подлинными, историческими людьми, в то время как таких людей, как Ной и Адам, вымышленными. Отрицание историчности Адама также имело бы серьезные богословские последствия, поскольку Иисус, как «последний Адам» (1 Коринфянам 15:45), вошел в реальную историю, чтобы устранить последствия того, что «первый человек, Адам» также сделал в реальной истории.То есть Адам принес грех и физическую смерть, в отличие от Иисуса, который принес праведность и воскресение из мертвых (ср. Римлянам 5: 12–19).

В вашей недавно опубликованной книге Отказ от Бога: высокая цена отклонения созданного Богом порядка , вы подходите к современным социальным недугам иначе, чем большинство комментаторов, включая христиан; вы подчеркиваете связь между творением Бога и Его созданием порядка. Как вы пришли к такому пониманию?

Как вы пришли к такому пониманию?

Он родился из убеждения в том, что Слово Божье всегда актуально для нас, и из того, что Писание описывает природу Бога. Он Бог порядка, а не беспорядка — целеустремленный, систематический и организованный. Его творение, следовательно, имеет цель и замысел, которые, если мы решим восстать против него, закончится только нашим собственным разрушением. Безудержная гонка западного общества во грехе может закончиться катастрофой, только если ее не остановить. Каждый раз, когда вы используете что-то, противоречащее его основному замыслу, вы флиртуете с неудачей, но в таких областях, как брак, сексуальность и гендер, мы сегодня быстро впадаем в безумие.Как такое может быть неважным? Мы восстаем против Создателя жизни.

Что Кулигин хотел изобрести в спектакле «Гроза». Образ кулигина в пьесе гроза островского композиция

«по плану

1. Общая характеристика … Кулигин — механик-самоучка из спектакля «Гроза» А. Н. Островского. Прототипом этого персонажа является русский изобретатель И.П. Кулибин, заранее прославившийся своими открытиями.

Н. Островского. Прототипом этого персонажа является русский изобретатель И.П. Кулибин, заранее прославившийся своими открытиями.

Кулигин резко выделяется на фоне остальных жителей провинциального города. Он хорошо образован и не подвержен темным суевериям, царящим среди простых людей.

Основная жизненная цель Кулигина — изобрести вечный двигатель. Идея создания вечного двигателя была очень популярна в 19 веке. Однако, работая над этим открытием, Кулигин не руководствуется жаждой славы или возможностью разбогатеть.

Он хочет потратить денежный приз на изобретение вечного двигателя для поддержки буржуазии.Кулигин не принадлежит к разряду строгих и замкнутых ученых, посвятивших науке всю свою жизнь.

Ценит красоту природы, хорошо разбирается в стихах, любит русские народные песни. Механика заинтересована в том, чтобы жить человеческой жизнью, не скованной многовековыми предрассудками.

2. Трагедия Кулигина … По отношению к талантливому самоучке можно применить выражение «Нет пророка в своей стране». Жители провинции настолько невежественны, что считают его в лучшем случае чудаком.Смелые идеи Кулигина вызывают у суеверных жителей страх перед божественной карой.

Жители провинции настолько невежественны, что считают его в лучшем случае чудаком.Смелые идеи Кулигина вызывают у суеверных жителей страх перед божественной карой.

Кулигину нужны средства для продолжения научной деятельности и изготовления экспериментальных образцов, но получить их честным трудом практически невозможно. Столкновение пытливого ума с закостеневшим невежеством и религиозными предрассудками ярко проявляется в сцене разговора Кулигина с Дикимом. Самоучка пытается клянчить у богатого купца финансовую помощь для внедрения полезных изобретений в практику.Он понимает, насколько это сложно, поэтому отбрасывает всякую гордость и смиренно обращается к Савлу Прокофьевичу: «ваша степень».

Кулигин терпеливо переносит незаслуженные обиды Дикого, упорно продолжая убеждать его в огромной полезности солнечных часов и громоотводов. Дикой даже не вникает в суть того, о чем ему рассказывает Кулигин. Из-за классовых предрассудков считает мещанина «червяком», с которым не стоит даже разговаривать. Однако при упоминании Кулигиным громоотводов «благочестивый» купец приходит в ярость.Дикой убежден, что грозы и молнии — это наказание свыше, поэтому «защищаться» от них — значит идти против Бога. Называя Кулигина «татарином» (то есть мусульманином), купец обнаруживает его ограниченное мышление, скованное религиозными догмами. За отрывком из оды Державина («Я умом командую громом»), цитируемого Кулигиным, Дикой готов ехать к мэру на расследование.

Однако при упоминании Кулигиным громоотводов «благочестивый» купец приходит в ярость.Дикой убежден, что грозы и молнии — это наказание свыше, поэтому «защищаться» от них — значит идти против Бога. Называя Кулигина «татарином» (то есть мусульманином), купец обнаруживает его ограниченное мышление, скованное религиозными догмами. За отрывком из оды Державина («Я умом командую громом»), цитируемого Кулигиным, Дикой готов ехать к мэру на расследование.

3. Масштаб проблемы Кулигина … В спектакле гениальный изобретатель вместе с Катериной противостоит «темному царству» провинциального города.Однако на самом деле это противостояние намного масштабнее. Известна печальная судьба прототипа литературного персонажа. Большинство изобретений И.П. Кулибина оказались невостребованными. Человек, который смог принести себе и всей стране мировую известность, умер в нищете. Основным препятствием для развития науки и техники со времен средневековья было религиозное лицемерие. Даже в XIX веке эта проблема была характерна не только для России, но и для всей Европы.

Кулигин, вероятно, разделит судьбу многих талантливых изобретателей, не добившись финансовой поддержки.Его изобретения не нужны людям, привыкшим во всем полагаться на божественную волю. Самое печальное, что изобретатель не атеист. Он принадлежит к своей эпохе и, естественно, верит в Бога. Однако вера Кулигина, допускающая свободу мысли, разительно отличается от слепого восхищения подавляющей массой населения.

Антипод Кулигина — Феклуша, который видит приближение царства Антихриста в любом техническом изобретении. Самая яркая и запоминающаяся сцена с участием Кулигина — это его выступление перед смертельно напуганными людьми во время грозы.Страстный монолог механика можно сравнить с пылкой проповедью пророка, пытающегося направить людей на истинный путь. Кулигин восклицает: «Вы все гроза!» Эту фразу можно рассматривать как справедливый упрек всем людям, испытывающим суеверный страх перед тем, что они не могут понять и объяснить.

Кулигин играет одну из ключевых ролей в спектакле Александра Николаевича Островского «Гроза». Он бедный обыватель, часовщик-самоучка, ищет вечный двигатель и живет в городе Калиново около пятидесяти лет.Чем этот второстепенный персонаж отличается от других?

Он бедный обыватель, часовщик-самоучка, ищет вечный двигатель и живет в городе Калиново около пятидесяти лет.Чем этот второстепенный персонаж отличается от других?

Неслучайно первый человек, которого мы встречаем в спектакле, — это Кулигин, любящий природу и восхваляющий вид на Волгу. «… Какая красота разлита в природе», — говорит он Кудряшу. Герой считает, что местные жители ничего не видят, кроме своих мелких бытовых проблем. Эти слова раскрывают его как умного, философски настроенного и возвышенного человека. Кулигину, в отличие от подавляющего большинства калиновцев, не чужды чувства поддержки и сострадания.

Он охотно заводит диалог с Борисом и советует ему попытаться поладить со своим дядей-тираном? Дикий. Это говорит о том, что буржуазия не только умна, но и дипломатична. «Жестокие манеры в нашем городе», — рассуждает герой. Племянник Дикого искренне считает механика хорошим человеком: «Он мечтает о себе и счастлив». Но герой не только мечтательный, но и целеустремленный. Он хочет выйти за рамки и порядки, которые установлены в Калинове. Кулигин стремится найти вечный двигатель — вечный двигатель, противоречащий всем законам физики.Герой искренне верит в науку и силу человеческого разума. Но его увлечения не ограничиваются точными науками. Кулигин любит писать стихи, читать Лермонтова и Державина. Это единственный герой спектакля, который здраво мыслит и хочет изменить жизнь Калинова к лучшему с помощью новейших изобретений.

Он хочет выйти за рамки и порядки, которые установлены в Калинове. Кулигин стремится найти вечный двигатель — вечный двигатель, противоречащий всем законам физики.Герой искренне верит в науку и силу человеческого разума. Но его увлечения не ограничиваются точными науками. Кулигин любит писать стихи, читать Лермонтова и Державина. Это единственный герой спектакля, который здраво мыслит и хочет изменить жизнь Калинова к лучшему с помощью новейших изобретений.

Александр Николаевич Островский сознательно дал герою фамилию, созвучную фамилии великого русского механика-самоучки Кулибина. Его прототип, как и герой спектакля, своими открытиями хотел помочь обществу.Кулигина, как и Катерину — главную героиню «Бурь», не устраивает положение людей в городе, атмосфера обмана и подавления личности. Но если Катерина, пытаясь сохранить свою индивидуальность и свободу, кончает жизнь самоубийством, то Кулигин ведет себя рассудительнее и спокойнее ». Итак, сэр, моя болтливость уловлена », — говорит он Борису. С другой стороны, он умеет проявлять инициативу и готов к встрече с влиятельными людьми: высмеивает порядок в доме Кабанихи, пытается вдохновить Дикое на преимущества солнечных часов и громоотвода.

С другой стороны, он умеет проявлять инициативу и готов к встрече с влиятельными людьми: высмеивает порядок в доме Кабанихи, пытается вдохновить Дикое на преимущества солнечных часов и громоотвода.

Кулигин появляется в ключевых точках пьесы. Островский вкладывает свои мысли и убеждения в свои монологи. В конце спектакля именно он вытаскивает Катерину из бассейна и несет ее тело в сопровождении местных жителей. Этим актом автор дает понять, что люди, неохотно признававшие его правоту в прошлом, теперь полностью поддерживают механика-самоучку. Последние слова героя — это «приговор» Кабанихи: «Ее тело здесь … и душа теперь не твоя, она теперь перед судьей, который милосерднее тебя!»

Несомненно, Кулигин, хотя и второстепенный персонаж, играет большую роль в спектакле «Гроза».Он становится моральным судьей всех калиновцев. Кулигин — один из немногих положительных персонажей, открыто протестующих против произвола «темного царства».

Обновлено: 2018-07-09

Внимание!

Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter .

Таким образом, вы принесете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Благодарю за внимание.

В спектакле «» мы сталкиваемся с множеством разных персонажей, принадлежащих к двум мирам.Первый мир — это «темное царство», к которому принадлежат тираны — циничные и жестокие. Второй мир — жертвы «темного царства». В их число входят люди, осмелившиеся противоречить этой социальной условности.

Первый герой перед нами — Кулигин. Автор не дает описания своей внешности. Это мужчина по годам, ему уже за пятьдесят. Но для своих лет он достаточно активен и активен. Кулигин был мечтательным человеком. Он умел восхищаться красотой природы, величием Волги, тогда как другие персонажи не видели в этих пейзажах ничего захватывающего и впечатляющего.Среди всех персонажей пьесы его могла поддержать только чистая и естественная девушка.

Кулигин был довольно сдержан, не поддерживал сплетни товарищей о «темном царстве». Он всегда говорил оперативно и по делу.

Из диалога Кулигина и Бориса Дикого мы видим, что герой достаточно умен. Он хорошо разбирался в социальной среде, в окружающем расположении вещей, поэтому пытался объяснить Борису, что к чему.

Кулигин был общительным и дружелюбным человеком.Он легко находил беседу с любым собеседником. Борис говорил о нем только хорошие слова. относился к герою с уверенностью. Он всегда мог излить ему свои эмоциональные переживания и получить хороший совет.

В тексте пьесы мы замечаем благородные намерения Кулигина. Он часто думал о благополучии окружающих его людей и общества. Герой задумывается о необходимости солнечных часов в городском парке. С терпением и трудом он пытается убедить Дикого в необходимости громоотвода.Но, богатый человек не мог взять с себя десять рублей для бизнеса.

Именно этот герой первым выразил недовольство «темным царством». Над телом Катерины он произносит вслух свои мысли о том, что теперь девушка полностью свободна от насилия и притеснений со стороны родственников.

Кулигин смог выразить протест тиранам и лицемерам «темного царства». Среди всех персонажей пьесы А. Островский делает Кулигина хорошим человеком — разумным, мечтательным и активным.Сочувствует читателю его слова и поступки. Кулигин — один из первых, кто после Катерины смог продолжить протест против «темного царства».

Остальные лица в драме на удивление полны и живы. Все они новые, а некоторые из них блещут особой новизной в нашей литературе. Например, Кулигин, слесарь-самоучка, или дама с двумя лакеями. Последнее, однако, останавливает наше внимание не как личность, не как персонаж: оно только очерчено автором.Вам, скорее, приходит в голову мысль вывести такого человека на сцену и придать ей определенный смысл. Действительно, без него драма была бы как-то неполной. Она бы потеряла некоторые цвета, которые очень необходимы для общего тона картины.

Кулигин другое дело. Он — один из главных второстепенных персонажей спектакля. Хотя он предстает перед нами только с одной стороны, со стороны доброго и мечтателя, в авторе еще много жизни. Он запечатлелся в памяти своей симпатичностью. На сцене с удовольствием встречаешь его, с сожалением прощаешься. Он механик-самоучка, в душе поэт, мечтатель. Он ищет вечный двигатель и восторгается этим, восхищается красотами природы и декламирует стихи Ломоносова, заводит благотворительные предприятия вроде солнечных часов и громоотводов, и они гонят его за этим, и он этому рад. Хорошие люди его любят, но от зла он весь уходит в свой вечный двигатель, в свои громоотводы — ищите его там.Его персонаж связан с характером Катерины. И он, по всей видимости, не без бурь и не без сердечных ран дожил до седины. И ему горько жить среди людей, которые его не понимают и для которых он «антикварный химик». Но у него есть вечный двигатель, которого у Катерины не было — если бы он мог получить немного денег на модель, но он бы непременно нашел вечный двигатель. А когда найдет, получит от англичан целый миллион рублей и сделает что-нибудь хорошее.А пока лучше с ним и не говори об этом мобиле: он сразу ускользнет от вас, либо потому, что ему уже наскучило говорить об этом с профаном, либо он просто боится неверия и насмешек.

Он запечатлелся в памяти своей симпатичностью. На сцене с удовольствием встречаешь его, с сожалением прощаешься. Он механик-самоучка, в душе поэт, мечтатель. Он ищет вечный двигатель и восторгается этим, восхищается красотами природы и декламирует стихи Ломоносова, заводит благотворительные предприятия вроде солнечных часов и громоотводов, и они гонят его за этим, и он этому рад. Хорошие люди его любят, но от зла он весь уходит в свой вечный двигатель, в свои громоотводы — ищите его там.Его персонаж связан с характером Катерины. И он, по всей видимости, не без бурь и не без сердечных ран дожил до седины. И ему горько жить среди людей, которые его не понимают и для которых он «антикварный химик». Но у него есть вечный двигатель, которого у Катерины не было — если бы он мог получить немного денег на модель, но он бы непременно нашел вечный двигатель. А когда найдет, получит от англичан целый миллион рублей и сделает что-нибудь хорошее.А пока лучше с ним и не говори об этом мобиле: он сразу ускользнет от вас, либо потому, что ему уже наскучило говорить об этом с профаном, либо он просто боится неверия и насмешек. . Наверное, боюсь.

. Наверное, боюсь.

Вместе со старухой Кабановой, пожилой женщиной, черствой и страшной формалисткой, есть еще один тиран, видное лицо города, богатый купец Дикий , дядя Борис. Запечатленное лицо необычайно артистично. Он всегда дурит и злится, но не потому, что злился от природы.Напротив, он мокрый цыпленок. Перед ним трепещут только его домочадцы, да и то не все. Кудряш, один из его клерков, знает, как с ним разговаривать; это слово и это десять. Вайлд его боится. Когда в первой сцене своего появления Борис ответил ему довольно резко, он только плюнул и ушел. Он злится, потому что завелся мерзкий обычай: всем его рабочим нужны деньги, и все ползут к нему за ними. Не заикайтесь насчет его зарплаты: «Здесь никто не смеет вымолвить ни слова о зарплате, — говорит Кудряш, — ругает, чего стоит мир.Он говорит, ты откуда знаешь, что у меня на уме? Ты не знаешь моей души! может быть, я приду к такой договоренности, что дам вам пять тысяч. «Только в таком расположении он никогда раньше не приходил. Он также злится не потому, что мог беспрерывно злиться, так что его желчь то и дело проливалась или его печень была испорчена. Нет, и так, для оправдания, так что они не будут просить денег под гневной рукой. Ему даже непросто рассердиться; ему в голову придут подозрения, что теперь у него будут просить денег, поэтому он придирается к своей семье, кипит кровь и пошла на весь день: он попросит такой остракизм, что все прячутся от него по углам и денег, может и не попросят.Он любит выпить, и если русский человек пьет, то он не злой человек.

Он также злится не потому, что мог беспрерывно злиться, так что его желчь то и дело проливалась или его печень была испорчена. Нет, и так, для оправдания, так что они не будут просить денег под гневной рукой. Ему даже непросто рассердиться; ему в голову придут подозрения, что теперь у него будут просить денег, поэтому он придирается к своей семье, кипит кровь и пошла на весь день: он попросит такой остракизм, что все прячутся от него по углам и денег, может и не попросят.Он любит выпить, и если русский человек пьет, то он не злой человек.

Старуха — другое дело Кабанова … Это точная женщина с характером. Те же поверья, которые пробуждают такие яркие образы в поэтической душе Катерины, полностью иссушали и без того пересохшее сердце старухи от природы. В жизни для нее нет ничего живого: для нее это череда каких-то странных и абсурдных формул, перед которыми она трепещет и настойчиво хочет, чтобы другие почитали их.В противном случае, по ее мнению, свет перевернется вверх дном. Самый незначительный поступок в жизни ей понятен и допустим в этом случае только в том случае, если он принимает форму определенного ритуала. Например, жена не может проститься с мужем так же просто, как все прощаются. Спаси Бога; по поводу этого инцидента у нее есть различные церемонии, в которых чувствам не уделяется никакого внимания. Провожав мужа, жена не может просто плакать и грустить в своей комнате: для приличия надо ныть, чтобы все слышали и хвалили.«Мне больно, милая, слушать, если кто-то хорошо воет!» Говорит странник Феклуша (вот еще один главный герой этой драмы).

Самый незначительный поступок в жизни ей понятен и допустим в этом случае только в том случае, если он принимает форму определенного ритуала. Например, жена не может проститься с мужем так же просто, как все прощаются. Спаси Бога; по поводу этого инцидента у нее есть различные церемонии, в которых чувствам не уделяется никакого внимания. Провожав мужа, жена не может просто плакать и грустить в своей комнате: для приличия надо ныть, чтобы все слышали и хвалили.«Мне больно, милая, слушать, если кто-то хорошо воет!» Говорит странник Феклуша (вот еще один главный герой этой драмы).

Между тем старуху Кабанову тоже нельзя назвать злой женщиной. Она очень любит сына, но ревнует к невестке. Точит всех в доме: у нее такая привычка точить, а главное, она убеждена, что это держит дом и что как только она перестанет следить за порядком, весь дом развалится.Она смотрит на сына и невестку как на детей, которых нельзя освободить от опеки. Тогда не будет приказа, совсем запутаются «на послушание, а на смех хороших людей». В одном из своих монологов (феномен VI, действие II) она рисует себя очень удачно и резко:

В одном из своих монологов (феномен VI, действие II) она рисует себя очень удачно и резко:

«Но и дураки хотят заниматься своим делом: а если выходят, то запутываются, слушаются и смеются перед хорошими людьми. Конечно, кто об этом пожалеет, но все еще смеются. Да, можно». Не перестанут смеяться, гостей пригласят, не введут, как умеют, и даже, глядишь, кое-кого из родственников забудут.Смех и все!

Так вот чем она занята, вот почему она ест сына с невесткой. К последнему, правда, она чувствует больше, чем злобу, но это потому, что, по ее мнению, сын любит свою жену больше, чем ее мать. Эта ревность очень характерна для свекрови. Чистая по ее мнению, в своей жизни, которую она сузила до обязательного соблюдения различных условий и обрядов своей жизни, она неумолима к слабостям других, а тем более к слабостям своей невестки; Она только презирает и обожает дикую природу.Он ненавидит Катерину, но опять же не из злости, а из ревности. Она не выказывает ни малейшей жалости при виде бедной утопленницы, но в то же время боится за сына и не отпускает его ни на шаг от себя. Кулигин в одном месте называет ее ханжой. Он явно неправ. Она даже не ханжа, потому что искренна; по крайней мере, пьеса не показывает, что она лукавит или лицемерна в отношении своих убеждений и привычек.

Кулигин в одном месте называет ее ханжой. Он явно неправ. Она даже не ханжа, потому что искренна; по крайней мере, пьеса не показывает, что она лукавит или лицемерна в отношении своих убеждений и привычек.