Февральская революция. Глава 3. Отречение Николая II от престола

Февральская революция. Глава 3. Отречение Николая II от престола — Революция 1917 года в России <iframe src=»//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KX9ZXT»></iframe>Оглавление

2 (15) марта члены Временного комитета Государственной думы образовали кабинет министров. По словам Василия Шульгина, это был «список полуникчемных людей», который в «диком водовороте полусумасшедших идей» составлял «присевший на минутку где-то на уголке стола» будущий министр иностранных дел Павел Милюков. Мы знаем этот «список полуникчемных людей» как Временное правительство.

Возглавить Временное правительство был приглашен видный земский деятель князь Георгий Львов, имевший репутацию нравственно

безупречного человека, но при этом не знакомый лично почти никому из членов Временного комитета. Как писал Василий Шульгин,

Львов «непререкаемо въехал в милюковском списке на пьедестал премьера», обойдя в этом соревновании председателя Думы и главу

Временного комитета Родзянко.

Георгий Львов

князь, земский деятель

Очень скоро выяснилось, что этот выбор был ошибочным. «Князь Львов оказался неудачным председателем: он не был в состоянии руководить прениями и большею частью молчал, не имея своего мнения. В своем ведомстве князь Львов был особенно угнетен и растерян», — вспоминал Милюков, констатируя, что Львов попал под очень сильное влияние министра юстиции Александра Керенского.

«Мы не почувствовали перед собой вождя Для меня он прошел бледной тенью и не оставил никаких воспоминаний», – констатировал

Милюков позже. Он был убежден, что Львов «пропустил момент сказать решительное «нет». Милюков также вспоминал, что сам Львов «с некоторым

недоумением» признавался: «я чувствую, что события идут через мою голову», а когда друзья позже спрашивали его, как он мог согласиться на такое

назначение, «он, потупившись, отвечал: «Я не мог не пойти». Львов «дал себя изнасиловать – в этом его грех», утверждал позже депутат Государственной

думы до 1917 года Василий Маклаков.

Как писал управляющий делами Временного правительства Владимир Набоков (отец знаменитого писателя), Львов «чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть».

«Я думаю, он был глубоко счастлив в тот день, когда освободился от ее бремени», — предполагал Владимир Набоков, добавляя, что Львову была свойственна «мистическая вера, что все образуется как-то само собой». «Я верю в великое сердце русского народа, преисполненного любовью к ближнему, верю в этот источник правды, истины и свободы. В нем раскроется вся полнота его славы, и все прочее приложится», — говорил Львов журналистам.

Революцию князь Львов тоже воспринял в духе восторженного народничества. «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом, спокойном шествии. Чудесная

в ней не фееричность переворота, не колоссальность сдвига, не сила и быстрота натиска, штурма власти, а самая сущность ее руководящей идеи. Свобода русской революции

проникнута элементами мирового, вселенского характера. Душа русского народа оказалась мировой демократической душой по самой своей природе.

Впрочем, существуют и свидетельства о Георгии Львове несколько иного рода. Василий Маклаков писал, что «Львов и в этом (Временном – Прим. ТАСС) правительстве возобновил свою провинциальную систему, создав правительство в правительстве, т. е. маленькую группу единомышленных людей из 5 «демократов», с которыми он интриговал против тех, кто остался за бортом этой пятерки». «Я хорошо видел, как ему приходилось все время вертеться, иногда лгать, иногда обещать то, что он не собирался делать или не мог сдержать, и попадать в глупое и фальшивое положение», – вспоминал Маклаков.

В народе как назначение Львова главой кабинета, так и состав Временного правительства в целом были восприняты без восторга. Василий Шульгин вспоминал выступление рабочего на митинге 3 (16) марта: «Вот, к примеру, они образовали правительство… кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?.. Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так… Вот читайте… князь Львов… князь… Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали…»

Василий Шульгин вспоминал выступление рабочего на митинге 3 (16) марта: «Вот, к примеру, они образовали правительство… кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?.. Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так… Вот читайте… князь Львов… князь… Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали…»

Оставался, однако, нерешенным вопрос о том, что делать с правящим государем. Все понимали, что, как сказал Павел Милюков в одной из своих речей в Таврическом дворце, «старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен». Василий Маклаков писал позже, что накануне революции «по всему Петербургу ходила поговорка: «Чтобы спасти монархию, надо убить монарха».

«Что Николай II больше не будет царствовать, было настолько бесспорно для самого широкого круга русской общественности, что о технических средствах для выполнения этого общего решения никто как-то не думал», — писал позже Милюков. Между тем это не так.

Между тем это не так.

Переворот, который свергнет Николая II, если не готовился, то как минимум продумывался уже относительно давно, и ближе всех к позиции его организатора подошел человек, который в итоге и стал инициатором поездки к Николаю II за отречением и готов был ехать за ним даже «на свой страх и риск», — глава Центрального Военно-промышленного комитета, в прошлом председатель Государственной думы III созыва Александр Гучков.

Александр Гучков

Председатель Центрального Военно-промышленного комитета

Сам Гучков признавал, что «осенью 1916 года родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого государь был бы вынужден подписать отречение от престола с передачей его законному наследнику».

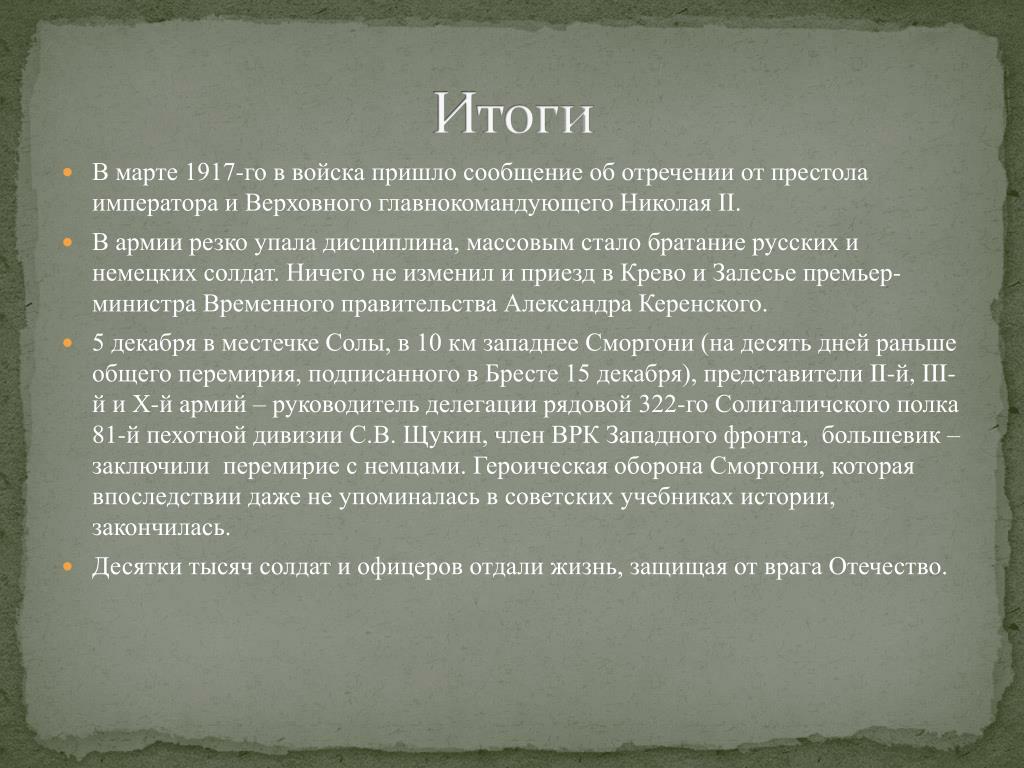

Однако вместо планировавшегося Гучковым переворота началась революция. В условиях массовых народных выступлений командующий Северным фронтом генерал Николай Рузский, под защиту которого Николай II прибыл в Псков, связался с Михаилом Родзянко и получил ответ о том, что единственным выходом из сложившейся ситуации является отречение императора. Переговоры Рузского с Родзянко синхронно телеграфировались в Ставку. Находившийся там начштаба Верховного Главнокомандующего генерал Михаил Алексеев опросил командующих фронтами и флотами об их отношении к возможному отречению государя. Все до единого командующие выступили за отречение, о чем и было доложено Николаю II. Предполагалось, что Николай отречется в пользу сына — царевича Алексея.

Переговоры Рузского с Родзянко синхронно телеграфировались в Ставку. Находившийся там начштаба Верховного Главнокомандующего генерал Михаил Алексеев опросил командующих фронтами и флотами об их отношении к возможному отречению государя. Все до единого командующие выступили за отречение, о чем и было доложено Николаю II. Предполагалось, что Николай отречется в пользу сына — царевича Алексея.

Поздним вечером 2 (15) марта в Псков, где находился в тот момент Николай II, прибыли два представителя Государственной думы – Василий Шульгин и Александр Гучков. Царь принял их в вагоне своего поезда и выслушал Гучкова, который объяснял ему необходимость отречения, после чего ответил:

«Я принял решение отречься от престола… До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея… Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила… Надеюсь, вы поймете чувства отца…»

Николай II

Император и самодержец Всероссийский

Еще около часа дня 2 (15) марта по поручению Николая II была составлена телеграмма на имя генерала Алексеева, извещавшая его о том, что государь принял решение отречься от престола в пользу царевича.

Такое отречение противоречило закону о престолонаследии. Павел Милюков видел в нем «политическую заднюю мысль». Вот что он писал об этом в своих воспоминаниях: «Несколько дней спустя я присутствовал на завтраке, данном нам военным

ведомством, и возле меня сидел великий князь Сергей Михайлович. Он сказал мне в разговоре, что, конечно, все великие князья сразу поняли незаконность акта императора. Если так, то, надо думать, закон о престолонаследии был хорошо

известен и венценосцу. Неизбежный вывод отсюда – что, заменяя сына братом, царь понимал, что делал. Сопоставляя все это, нельзя не прийти к выводу, что Николай II здесь хитрил Пройдут тяжелые дни, потом все успокоится, и тогда

можно будет взять данное обещание обратно».

«Николай II не хотел рисковать сыном, предпочитая рисковать братом и Россией в ожидании неизвестного будущего. Думая, как всегда, прежде всего о себе и о своих, даже и в эту критическую минуту, и отказываясь от решения, хотя и трудного, но до известной степени подготовленного, он вновь открывал весь вопрос о монархии в такую минуту, когда этот вопрос только и мог быть решен отрицательно. Такова была последняя услуга Николая II родине».

Павел Милюков

Министр иностранных дел Временного правительства

Почти все свидетели отречения Николая II, оставившие воспоминания об этом моменте, указывали на то, что император был совершенно спокоен. Между тем Александр Гучков рассказывал об этом так: «Как же все-таки такой важный акт в истории России, – не правда ли? – перемена власти, крушение трехсотлетней династии, падение трона! И все это прошло в такой простой, обыденной форме и, я сказал бы, настолько без глубокого трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем в этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком.

В двенадцатом часу вечера 2 (15) марта Николай подписал акт об отречении. На документе, однако, было указано время «15 час. » — момент принятия Николаем II решения об отречении, чтобы нельзя было заявить, что акт «вырван» Гучковым и Шульгиным. Указ Сенату о назначении князя Львова председателем Совета министров был подписан «для действительности акта двумя часами раньше отречения, то есть в 13 часов».

Составьте акт об отречении Николая II

Заполните пропуски в документе так, чтобы получился правильный текст акта. В каждом случае выберите один из предложенных вариантов

Ставка

Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стремящимся почти {{text}}

- три года

- пять лѣтъ

поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать Россіи новое тяжкое испытаніе. Начавшіяся

{{text}}

Начавшіяся

{{text}}

- внутренние народные волнения

- массовые безпорядки

грозятъ бѣдственно отразиться на дальнѣйшемъ веденіи упорной войны. Судьба Россіи, честь геройской нашей арміи, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуютъ доведенія войны во что бы то ни стало до побѣднаго конца. Жестокій врагъ напрягаетъ послѣднія силы и уже близокъ часъ, когда доблестная армія наша совмѣстно {{text}}

- со славными нашими союзниками

- со славными нашими рабочими

сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣшительные дни въ жизни Россіи, почли МЫ долгомъ совѣсти облегчить народу НАШЕМУ тѣсное единеніе и сплоченіе всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженія побѣды и, въ согласіи {{text}}

- съ Государственною Думою

- съ Ея Величествомъ

, признали МЫ за благо отречься отъ Престола Государства Россійскаго и сложить съ СЕБЯ Верховную власть. Не желая разстаться съ любимымъ Сыномъ НАШИМЪ, МЫ передаемъ наслѣдіе НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю

{{text}}

Не желая разстаться съ любимымъ Сыномъ НАШИМЪ, МЫ передаемъ наслѣдіе НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю

{{text}}

- МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

- МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ

и благословляемъ Его на вступленіе на Престолъ Государства Россійскаго. Заповѣдаемъ Брату НАШЕМУ править дѣлами государственными въ полномъ и ненарушимомъ единеніи съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ, на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими установлены, принеся въ томъ ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненію своего святого долга передъ Нимъ, повиновеніемъ Царю въ тяжелую минуту всенародныхъ испытаній и помочь ЕМУ, вмѣстѣ съ представителями {{text}}

- церкви

- народа

, вывести Государство Россійское на путь побѣды, благоденствія и славы. Да поможетъ Господь Богъ Россіи.

ПроверитьВаш результат{{result}} из 10

Начать заново

Смотреть оригинал

Интересно, что по возвращении в Петроград на следующее утро Гучков и Шульгин прямо на вокзале оказались затянуты на митинг, откуда их не хотели отпускать и пытались забрать у них акт об отречении (Шульгину удалось заранее передать акт присланному из Министерства путей сообщения человеку). «Кто их знает, что они привезли… Может быть, такое, что совсем для революционной демократии – неподходящее… Кто их просил?.. » – вспоминал слова одного из ораторов на этом митинге Шульгин. Милюков прямо писал, что Гучков «едва избежал побоев или убийства».

Инженер Юрий Ломоносов, участвовавший в «спасении» акта об отречении, приводил в своих воспоминаниях реплики участников этой «спецоперации» о том, что «большинство рабочих против отречения», и «товарищи-переплетчики желают низложить царя, да и все остальные, кажется… Отречения им мало».

Подлинник акта члены «Комитета спасения «пропавшей грамоты», как они сами себя назвали, «спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской».

Пока в Министерстве путей сообщения спасали акт об отречении, за Гучкова и Шульгина на вокзале заступился один из участников митинга, обратившийся к толпе, и они смогли продолжить свой путь на квартиру князя Павла Путятина, где уже шла встреча, как писал Милюков, «ничего не подозревавшего и крайне удивленного случившейся переменой» великого князя Михаила Александровича с представителями Государственной думы. Милюков, кстати, писал позже, что в тот момент Михаил Александрович «очень подчеркивал свою обиду по поводу того, что брат его «навязал» ему престол, даже не спросив его согласия».

Из всех присутствовавших на встрече, а там были члены и Временного правительства, и Временного комитета Государственной думы, за принятие престола, по воспоминаниям Василия Шульгина, высказались только двое: Милюков и Гучков. Родзянко и Керенский, напротив, уговаривали великого князя не принимать власть.

Выслушав их доводы, он попросил время на размышление и уединился с Родзянко в соседней комнате. О дальнейшем рассказывает в своих воспоминаниях Василий Шульгин:

О дальнейшем рассказывает в своих воспоминаниях Василий Шульгин:

Во втором подряд акте об отречении (или, как его, возможно, более правильно называть, «акте непринятия престола») под давлением левых было принято решение в той или иной форме упомянуть об Учредительном собрании. Предполагалось, что упоминание о нем появится уже в манифесте об отречении Николая II, и Милюков с Львовым обрывали телефонные провода с тем, чтобы акт об отречении не был объявлен без такого упоминания, однако на тот момент акт уже распространялся в армии, да и сам Василий Шульгин уже огласил его «какому-то полку».

В итоге акт об отречении великого князя Михаила Александровича выглядел так:

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял Я твердое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».

Михаил Александрович

Великий князь

Учредительное собрание соберется в Таврическом дворце лишь десять месяцев спустя, и к тому моменту в России произойдет еще одна революция.

ЧитатьОглавление

Оставьте ваш e-mail

и прочитайте первым

Неверный формат email’а

Отправить

Спасибо

Мы напомним вам о выходе новой главы по почте

Закрыть

как Николай II отрёкся от престола — РТ на русском

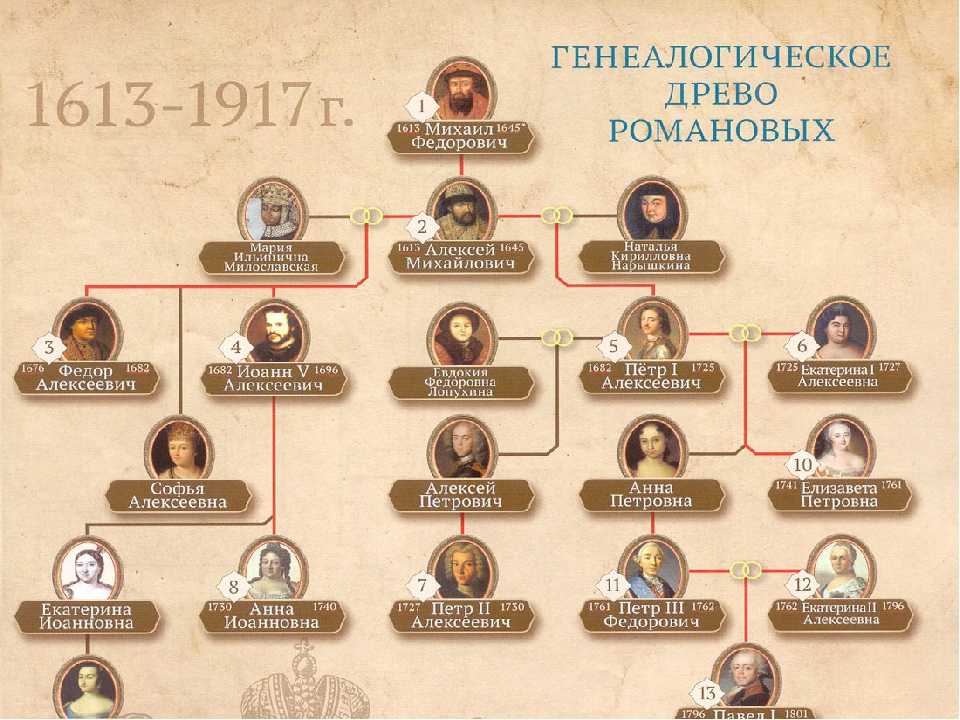

105 лет назад состоялось отречение от престола последнего российского императора Николая II, ставшее одним из кульминационных моментов Февральской революции. На следующий день от власти официально отказался брат Николая Романова — великий князь Михаил Александрович. Эти события означали пресечение более чем трёхсотлетнего правления династии Романовых и истории монархии в России. По словам экспертов, многие детали отречения последнего царя от престола до сих пор остаются загадкой. Нет однозначного мнения относительно легитимности процедуры отстранения Николая II от власти, а некоторые историки считают сам манифест об отречении подложным. Как отмечают аналитики, падение монархии стало одной из причин хаотизации политических процессов в России и начала Гражданской войны.

На следующий день от власти официально отказался брат Николая Романова — великий князь Михаил Александрович. Эти события означали пресечение более чем трёхсотлетнего правления династии Романовых и истории монархии в России. По словам экспертов, многие детали отречения последнего царя от престола до сих пор остаются загадкой. Нет однозначного мнения относительно легитимности процедуры отстранения Николая II от власти, а некоторые историки считают сам манифест об отречении подложным. Как отмечают аналитики, падение монархии стало одной из причин хаотизации политических процессов в России и начала Гражданской войны.

15 марта 1917 года был официально отстранён от власти последний император России Николай II, а на следующий день свой отказ от престола подписал также великий князь Михаил Александрович. Таким образом пресеклось правление династии Романовых и пала монархия в России. По словам историков, легитимность процедуры отстранения от власти Николая II вызывает много вопросов, а падение монархии усугубило и без того сложную общественно-политическую ситуацию в стране, став одной из причин, приведших к Гражданской войне в России.

Февральская революция

В начале 1917 года в России на фоне событий Первой мировой войны значительно ухудшилась социально-экономическая ситуация и обострились политические противоречия. Как рассказал RT историк Евгений Спицын, особенно остро это ощущалось в Петрограде, где возникли проблемы со снабжением населения продуктами питания, а предприятий сырьём. Из-за отсутствия топлива в начале марта остановился Путиловский завод, и тысячи его рабочих остались без средств к существованию. Работники других предприятий из солидарности с путиловцами и в знак протеста против ухудшения социально-экономический ситуации выходили на стачки.

Несмотря на сложную ситуацию в столице, император Николай II 7 марта 1917 года отбыл в Ставку в Могилёв. На следующий день демонстрации, посвящённые Международному женскому дню, начали перерастать в Петрограде в массовые акции протеста. С этого дня историки отсчитывают начало Февральской революции. Уже 9 марта свыше 200 тыс. работников петроградских предприятий объявили забастовку. На улицах звучали антимонархические лозунги.

На улицах звучали антимонархические лозунги.

Также по теме

«Клубок социальных противоречий»: почему в России произошла Февральская революция 1917 года

105 лет назад в России началась Февральская революция, которая привела к падению монархии и ожесточённой борьбе за власть между…

Министр внутренних дел Александр Протопопов лаконичной телеграммой сообщил Николаю II о «беспорядках в столице на продовольственной почве», уверив при этом императора в своей способности взять ситуацию под контроль. Но выставленные у мостов через Неву военно-полицейские заставы остановить протестующих не смогли. 10 марта к забастовке, по оценкам историков, присоединились до 350 тыс. человек. Николай II отправил командующему войсками Петроградского военного округа Сергею Хабалову приказ «прекратить беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией».

11 марта военные и полиция открыли по участникам демонстраций огонь на поражение. Несколько десятков манифестантов погибли. Однако взять ситуацию в Петрограде под контроль властям не удалось. Солдаты нескольких полков отказались стрелять по демонстрантам.

Несколько десятков манифестантов погибли. Однако взять ситуацию в Петрограде под контроль властям не удалось. Солдаты нескольких полков отказались стрелять по демонстрантам.

Председатель совета министров князь Николай Голицын с разрешения Николая II приостановил работу Государственной думы. Её председатель Михаил Родзянко отправлял императору телеграммы, пытаясь убедить его в опасности сложившегося положения и в необходимости формирования нового правительства. Но Николай II, согласно воспоминаниям современников, сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать».

- Демонстрации в Петрограде в марте 1917 года

- © Wikimedia Commons/Public Domain

12 марта к восставшим петроградцам начали массово присоединяться солдаты столичного гарнизона. Протестующие подожгли здание Окружного суда и начали выпускать заключённых из тюрем. Толпа восставших подошла к Таврическому дворцу, служившему резиденцией Государственной думы. По словам современников, протестующие хотели услышать от представителей Думы, что им делать дальше.

Толпа восставших подошла к Таврическому дворцу, служившему резиденцией Государственной думы. По словам современников, протестующие хотели услышать от представителей Думы, что им делать дальше.

Родзянко в разговоре с депутатом от оппозиционного «Прогрессивного блока» (политического объединения, основу которого составляли партии либерального толка) Василием Шульгиным заявил, что он не желает бунтовать против верховной власти. Но Шульгин посоветовал ему брать власть «как верноподданному», так как члены императорского правительства сбежали, а государство без власти существовать не может. В тот же день в Государственной думе был образован Временный комитет, взявший на себя функции правительства. Семь из 12 членов комитета входили в «Прогрессивный блок». Параллельно в Петрограде был создан Совет рабочих депутатов, который возглавил меньшевик Николай Чхеидзе. В столице возникла ситуация двоевластия.

- Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года

- © Wikimedia Commons / Public Domain

Участники восстания взяли под свой контроль петроградские арсеналы, а также объекты транспорта и связи. Николай II приказал снять с фронта и направить к Царскому Селу группу войск. Возглавить её он поручил генералу Николаю Иванову, назначенному им командующим Петроградским военным округом с «чрезвычайными полномочиями».

Николай II приказал снять с фронта и направить к Царскому Селу группу войск. Возглавить её он поручил генералу Николаю Иванову, назначенному им командующим Петроградским военным округом с «чрезвычайными полномочиями».

Отречение императора

13 марта Николай II, вопреки уговорам своего окружения, покинул Могилёв и выехал по железной дороге в Царское Село. Но в этот же день в Петрограде сдались последние верные ему части. Восставшие заняли адмиралтейство и Зимний дворец. Полиция была распущена, начались самосуды над сотрудниками правоохранительных органов и армейскими офицерами. Никаких рычагов влияния на ситуацию в столице у императора не осталось.

Комиссар Временного комитета в Министерстве путей сообщения Александр Бубликов приказал железнодорожникам остановить движение императорского поезда в сторону Царского Села. Рано утром 14 марта Николай II приказал перенаправить поезд на Псков. Там находился штаб Северного фронта, которым командовал генерал Николай Рузский. Генерал Иванов, так и не дождавшись императорского поезда в Царском Селе, вернулся в Ставку.

Также по теме

«В стране царило многовластие»: что стояло за интервенцией в Россию в годы Гражданской войны

100 лет назад Соединённые Штаты Америки отказались признавать Советскую Россию и начали полномасштабную интервенцию. По оценкам…

Приехав вечером 14 марта в Псков, Николай II узнал, что правительства в стране фактически нет, а Петроград полностью контролируется восставшими. На следующий день Временный комитет сформировал кабинет министров во главе с Георгием Львовым. Лидер Конституционно-демократической партии Павел Милюков публично назвал Николая II «старым деспотом» и потребовал его низложения.

Генерал Рузский проинформировал императора, что локализовать восстание в Петрограде не удалось, и передал ему полученное по телеграфу требование Родзянко об отречении от престола в пользу наследника Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича. Николай II по телеграфу запросил мнение по этому вопросу у командующих фронтами. Отречение поддержали все, за исключением командующего Черноморским флотом адмирала Александра Колчака.

Отречение поддержали все, за исключением командующего Черноморским флотом адмирала Александра Колчака.

Вечером 15 марта в Псков прибыли представители Государственной думы Василий Шульгин и Александр Гучков. Николай II заявил им, что не может отречься от престола в пользу сына из-за тяжёлого состояния его здоровья, и предложил передать власть брату — Михаилу Александровичу.

- Акт об отречении от престола императора Николая II

- © Wikimedia Commons/Public Domain

Согласно наиболее распространённой версии, поздно вечером 15 марта 1917 года Николай II поставил карандашом подпись под специально составленным манифестом об отречении от престола. При этом время подписания документа было обозначено как «15 час». По мнению части историков, таким образом император хотел подчеркнуть, что принял решение сам, а не под давлением Шульгина и Гучкова. Некоторые обстоятельства отстранения Николая II от власти вызывают у экспертов серьёзные сомнения.

Некоторые обстоятельства отстранения Николая II от власти вызывают у экспертов серьёзные сомнения.

«Что касается отречения Николая II, то я сомневаюсь в том, что та бумага, которая сейчас лежит в Государственном архиве РФ, — подлинная. Она прослеживается нами с 1928 года, до этого момента путь её неясен. Сомневаюсь в том, что отречение как таковое было когда-либо подписано государем Николаем Александровичем», — заявил в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

По его словам, истинные детали отстранения императора от власти до сих пор неизвестны, а смена власти в России произошла в результате заговора, за которым могли стоять финансовые круги Великобритании.

- Сожжение символов царской власти в Петрограде

- © Karl Karlovitch Bulla / Wikimedia Commons/Public Domain

Как рассказал RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий, одним из факторов, заставивших Николая II подписать отречение от престола, могли стать опасения за безопасность его семьи, находившейся в это время в Царском Селе.

«Семья, которую Николай II глубоко и искреннее любил, оказалась недоступна, причём император не мог больше полагаться на верность царскосельской охраны и поэтому считал, что его родные находятся в опасности. Представители круга офицеров и генералов высшего командования, которым Николай II верил и на которых он рассчитывал, начали его предавать. Он оказался нервно истощён и ошеломлён. Николай II посчитал, что его ударил Господь Бог, и это окончательно выбило его из колеи. После этого император покорно согласился на привезённые ему условия. Николай хотел воссоединиться с семьёй, которую он предпочёл власти», — отметил Крушельницкий.

- Отказ от принятия престола великого князя Михаила Александровича

- © Wikimedia Commons/Public Domain

Как отметил Евгений Спицын, акт об отречении Николая II сомнителен с юридической точки зрения, так как император не мог отречься от власти за своего сына. Николай II это понимал и с большой долей вероятности согласился подписать документ только под угрозой физического уничтожения.

Николай II это понимал и с большой долей вероятности согласился подписать документ только под угрозой физического уничтожения.

В своём дневнике на следующий день после отстранения от власти Николай Романов написал: «Кругом измена, и трусость, и обман».

- «Долой орла!», картина И.А. Владимирова

- © Wikimedia Commons/Public Domain

16 марта от престола официально отказался и великий князь Михаил Александрович. По словам Евгения Спицына, таким образом пресеклось более чем трёхсотлетнее правление династии Романовых и завершилась история монархии в России.

«Отстранение Николая II от власти привело к смене государственного строя в экстремальных обстоятельствах войны. И хуже всего от этого пришлось тем самым массам русского народа, которые с радостным гиканьем устроили для себя праздник непослушания власти, обернувшийся затем страшной кровью в годы Гражданской войны. И только через огромные жертвы пришло понимание того, что людям необходимо жёсткое государство, способное утихомирить народные страсти», — подытожил Александр Крушельницкий.

И только через огромные жертвы пришло понимание того, что людям необходимо жёсткое государство, способное утихомирить народные страсти», — подытожил Александр Крушельницкий.

Последний из царей: Николай II и русская революция

В отличие от Ленина, Троцкого и Сталина, о которых Роберт Сервис написал отдельные биографии, Николай Романов не был автором истории. Он потерял. Его тоталитарное право разрушило его восприятие беспорядков в его стране, руин, в которые Россия превращалась в преддверии и во время Первой мировой войны. Сервис рассказывает о недостатках характера Николая, но, поскольку эта книга начинается с отречения, сам Николай не проявляет стресса по поводу правления.

Николас не был задумчивым человеком, поэтому, когда он потерял власть, его главной заботой стало обеспечение безопасности своей семьи и продуктивное занятие временем. К чести Сервиса, читатель с богатым воображением будет постоянно задаваться вопросом: «Чувствовали ли они, как затягивается петля вокруг них в реальном времени, как это чувствую я?»

После отречения Романовы укрылись в Царском Селе, их дворцовом комплексе в пригороде Санкт-Петербурга. Лишившись власти, семья сохранила свое окружение, комфортную жизнь и свободу бродить по обширным и красивым землям. Николай и Александра пытались покинуть Россию, пишет Сервис, уговорив двоюродного брата Николая, короля Англии Георга. Увы, Джордж был политически неспособен проявить жалость, боясь дать социалистам и радикалам в Англии повод выплеснуть свой гнев против тирана на улицы.

Лишившись власти, семья сохранила свое окружение, комфортную жизнь и свободу бродить по обширным и красивым землям. Николай и Александра пытались покинуть Россию, пишет Сервис, уговорив двоюродного брата Николая, короля Англии Георга. Увы, Джордж был политически неспособен проявить жалость, боясь дать социалистам и радикалам в Англии повод выплеснуть свой гнев против тирана на улицы.

Когда побег стал невозможен, стены их тюрьмы стали толще. Но даже несмотря на то, что Николай был свергнут, Александр Керенский, лидер первого (и недолговечного) представительного правительства в России, выказывал ему почтение и уважение. Возможно, в конце концов он вернул бы Николая в Санкт-Петербург для суда, но в первые месяцы его правления приходилось решать гораздо более отчаянные вопросы. Романовы были пассивными участниками, когда Керенский решил перевезти их в Тобольск в Западной Сибири.

Автор указывает книги, которые читал Николай, и то, как они могли повлиять на него в те дни, говоря, что Николай был воспитан царем, ни перед кем не подотчетным. «Николас был человеческой крепостью. Но он был крепостью с сердцем». Он любил читать своей семье Чехова и Артура Конан Дойля. Для собственного развлечения он читал военные истории Куропаткина и Успенского. Однако его любимыми сериями книг были « Христос» и «Антихрист » Дмитрия Мережовского.

«Николас был человеческой крепостью. Но он был крепостью с сердцем». Он любил читать своей семье Чехова и Артура Конан Дойля. Для собственного развлечения он читал военные истории Куропаткина и Успенского. Однако его любимыми сериями книг были « Христос» и «Антихрист » Дмитрия Мережовского.

Мережовский рассмотрел в каждой книге исторические драмы от Римской империи до правления Петра Великого. Когда Николай прочитал Петра и Алексея , он испытал «тяжелое впечатление». На самом деле его не волновали модернизационные пути Петра, и он был в ужасе от того, что тот убил собственного сына. То, что «Николай скорее отказался от престола, чем разлучился со своим собственным ребенком», помогло ему найти «некоторое утешение в этой литературе во время его собственного периода драмы».

Хватка Керенского у власти проскользнула через лето и осень 1917, и в конце концов Ленин организовал свой переворот во имя большевизма. Чтобы предотвратить побег или спасение Романовых, Якову Свердлову было поручено перевезти их из Тобольска в Екатеринберг (позднее переименованный в Свердловск). Но напряженность нарастающей гражданской войны и гнев рабочих, крестьян, солдат и матросов означали, что угрозы существовали на всем пути. Романовы никогда не были в безопасности.

Но напряженность нарастающей гражданской войны и гнев рабочих, крестьян, солдат и матросов означали, что угрозы существовали на всем пути. Романовы никогда не были в безопасности.

Сервис указывает на различные причины. В то время как Екатеринберг был более безопасным для большевиков, чем Тобольск, большевики Урала были ошеломлены Брест-Литовским договором, который вывел Россию из Великой войны в Европе. Они были склонны полагать, что московские большевики, таким образом, были обязаны Германии и находились в союзе с ней.

Несколько месяцев ходили слухи, что Романовы были убиты без приказа. Были левые социалисты-революционеры, которые правили вместе с большевиками, но отвергли Совнарком, первое правительство большевиков в Москве. На юге собиралась Белая армия, которая вскоре ввергнет страну в гражданскую войну. И был чехословацкий легион, марширующий к Уралу, который казался неудержимым только что организующейся Красной Армии.

Сказать, что Николай и Александра жили во все более напряженном горниле, значит показать, что они были микрокосмическими примерами того, через что проходил в то время любой гражданин России. Силы перемен и насилия коснутся всех. Работа Сервиса по воспроизведению этой истории отречения, тюремного заключения, ограничений, скуки и ужаса обыденна в рассказе, но указывает на огромную драму.

Силы перемен и насилия коснутся всех. Работа Сервиса по воспроизведению этой истории отречения, тюремного заключения, ограничений, скуки и ужаса обыденна в рассказе, но указывает на огромную драму.

В течение этих месяцев свобода передвижения Романовых была ограничена и ограничена. Окружение сократилось. Еда становилась все хуже. Надзиратели воровали и стали дерзкими и оскорбительными по отношению к семье. В комнатах стало холоднее, стены мокрее. Бары более четко установлены вокруг них. И всем им пришлось приспосабливаться к неизбежному, не зная, когда и как оно наступит — безвыходная ситуация, как замедленная съемка авиакатастрофы.

По словам Сервиса, кажется, что Романовы, их врач и повар были застигнуты врасплох в самом конце. В полночь их разбудил минометный огонь страшного чехословацкого легиона, и им сказали, что их нужно отодвигать. Они спокойно оделись и приготовились, затем были проведены в подвал, где было зачитано заявление о немедленной казни.

Николай Романов, от отречения от престола до наглого убийства 18 месяцев спустя, является прекрасной центральной фигурой в эпической истории, как иллюстрирует Роберт Сервис. Силы, столкнувшиеся вокруг Николая с февраля по октябрь 1917 г., во время последующей большевистской консолидации власти, а затем и в начале гражданской войны к середине 1918 г., все брали энергию у него и его «крепости с сердцем». И именно это погубило всю семью Романовых.

Силы, столкнувшиеся вокруг Николая с февраля по октябрь 1917 г., во время последующей большевистской консолидации власти, а затем и в начале гражданской войны к середине 1918 г., все брали энергию у него и его «крепости с сердцем». И именно это погубило всю семью Романовых.

Ю.С. Финг — преподаватель композиции в местном университете и литературный овод в округе Колумбия. Он принадлежит к Вашингтонской группе биографов и является членом комитета Вашингтонской конференции писателей. Недавно он экспериментировал с краткой формой эссе в Фингизм и Финглиш .

Нравится, что мы делаем? Нажмите здесь, чтобы поддержать некоммерческую организацию Independent!

Царь Николай II. Падение последнего российского царя

Загрузка…

Падение царя Николая II

] и бывший корпоративный писатель, который с бесконечным увлечением отваживается погрузиться в страницы истории. [[email protected]]

[[email protected]]

Идет загрузка…

Идет загрузка…

[ Хотя царь сопротивлялся, Николай 2 и nd сопротивлялся каждому шагу, направленному на ограничение его власти. Большая ошибка. Дэн Макьюэн прослеживает путь последнего царя к самоуничтожению .]

Коронация царя Николая II ознаменовалась катастрофой, бросившей зловещую тень на царствование молодого царя. По иронии судьбы, все началось с редкого акта королевской щедрости. 27 мая 1896 года около 100 000 москвичей собрались на Ходынском поле, военном плацу, соблазненные обещанием бесплатной еды и пива, чтобы официально отпраздновать коронацию. Однако еще до того, как раздача могла начаться, по толпе пронесся слух, что на всех не хватит. В последовавшей за этим давке более 1300 празднующих, многие женщины и дети были раздавлены насмерть. Еще 1300 получили ранения.

Искренне расстроенный Николас хотел отменить остальные торжества, но нет, были французские дипломаты, которые обиделись бы, если бы их не приняли должным образом. Таким образом, он и его жена Александра в тот же вечер появились в своем украшенном драгоценностями наряде на торжественном балу, казалось бы, равнодушными к ужасной трагедии. Хотя на следующий день он посетил раненых в больницах и выплатил компенсации семьям из своего кармана; «Ущерб был нанесен, — отмечает биограф Романова Эдвард Крэнкшоу. «Новый царь был на пути к тому, чтобы быть списанным людьми, в которых он больше всего нуждался, не как скотина… а скорее как презренно поверхностный и легкомысленный, бездельник». Оттуда все пошло вниз.

Таким образом, он и его жена Александра в тот же вечер появились в своем украшенном драгоценностями наряде на торжественном балу, казалось бы, равнодушными к ужасной трагедии. Хотя на следующий день он посетил раненых в больницах и выплатил компенсации семьям из своего кармана; «Ущерб был нанесен, — отмечает биограф Романова Эдвард Крэнкшоу. «Новый царь был на пути к тому, чтобы быть списанным людьми, в которых он больше всего нуждался, не как скотина… а скорее как презренно поверхностный и легкомысленный, бездельник». Оттуда все пошло вниз.

Несмотря на общепризнанное, что он был любящим мужем, заботливым отцом и во всех отношениях «хорошим парнем», нет сомнений, что царь Николай II был явно неподходящим для монументальной задачи управления самой большой страной в мире. Испытывая недостаток опыта, мудрости или характера, он был внезапно и неохотно поставлен на роль царя в 1894 году из-за преждевременной кончины своего отца. Тогда в возрасте 26 лет «Никки» не достигла величия Петра или Екатерины. Его помнят лишь тем, что он был последним из 18 Романовых, заразившим русские дома оспой с 1613 года.

Его помнят лишь тем, что он был последним из 18 Романовых, заразившим русские дома оспой с 1613 года.

Претендуя на богоданную власть, все 18 навязали своим подданным средневековый феодализм настолько бесчеловечно, что африканские рабы, трудившиеся на американском юге, жили дольше и здоровее, чем русские крепостные! Крепостное право сделало страну экономически анемичной, устаревшей в военном отношении и технологически отставшей от других европейских монархий. Русские солдаты, которые в 1812 году отогнали армию Наполеона в Париж, видели современные чудеса Города Света и сообщали, что им стыдно за обнищание своей страны. Спустя столетие русские солдаты, вторгшиеся в Германию в 1914 застрелили почтальонов, едущих на велосипедах, потому что они никогда не видели велосипеды и решили, что это оружие. Более опасным для царизма было безжалостное подавление всякого инакомыслия, всякого прогресса, всех попыток встать на ноги, что создало вулкан кипящей ярости, который должен был извергнуться под давлением войны.

Так называемое «освобождение» крепостных в 1861 году лишь превратило их в рабочих, которых в равной степени эксплуатировали и подвергали жестокому обращению владельцы шахт и фабрик. Тысячи были забиты до смерти, еще сотни были расстреляны за то, что осмелились бастовать. К сожалению, их бедственное положение вызвало мало сочувствия у Николая. Он уже кристально ясно дал понять, что перераспределение национального политического/экономического плана рассадки более справедливо не произойдет в его присутствии.

Едва корона была возложена на его голову, как представители нескольких местных собраний ( земств ) выступили с «Тверским обращением», в котором призвали к реформам для улучшения качества жизни простых россиян. Ответ Николая ошеломил их. «Я хочу, чтобы все знали, что я отдам все свои силы для того, чтобы поддерживать на благо всего народа принцип абсолютного самодержавия так же твердо и так сильно, как это делал мой покойный оплакиваемый отец». В этом он был человеком слова.

В 1901 году он 155 раз призывал свою армию для подавления антиправительственных волнений.

К 1909 году их число превысило 114 000! Эти репрессии породили тысячи ответных актов бытового терроризма — взрывов, убийств, поджогов, грабежей, — которые, как ни странно, были направлены не против царя, а среди его бюрократов среднего звена, полицейских и помещиков. «Никогда не было никакого народного движения против царя, за которого считалось крестьянство; «Солнце, источник всех благ и света», — заметил Крэнкшоу. «Их гнев был направлен против царских чиновников и помещиков, чья коррупция и жадность встали между ними и светом солнца». «Если бы царь знал» — народный рефрен крестьян. Они не понимали, что он знал; ему просто было все равно. И все же не бунтующие крестьяне окончательно вынудили строптивого царя Николая II пойти на уступки, а война, прошедшая через полмира.

Руководствуясь теми же империалистическими амбициями, которые заставляли другие европейские державы «карабкаться» за колонии по всей Азии и Африке, царь Николай II в 1904 году решил расширить влияние России на Тихий океан. В конце концов, у него была самая большая армия и четвертый по величине флот в мире. Что возможно могло пойти не так?

В конце концов, у него была самая большая армия и четвертый по величине флот в мире. Что возможно могло пойти не так?

Почти все. Хорошо обученные моряки блестящего нового японского флота превзошли в маневренности и вооружении сначала колоссально неквалифицированных адмиралов, которых царь назначил командовать своим Тихоокеанским флотом, а затем еще более неуклюжих капитанов устаревшего Балтийского флота. Когда пришло известие, что оба его флота сидят на дне Желтого моря, доверие к Николаю пошатнулось еще больше. А затем, что невероятно, он усугубил ситуацию, приказав своим охранникам стрелять в толпу рабочих, которые пришли подать ему петицию с требованием основных прав человека.

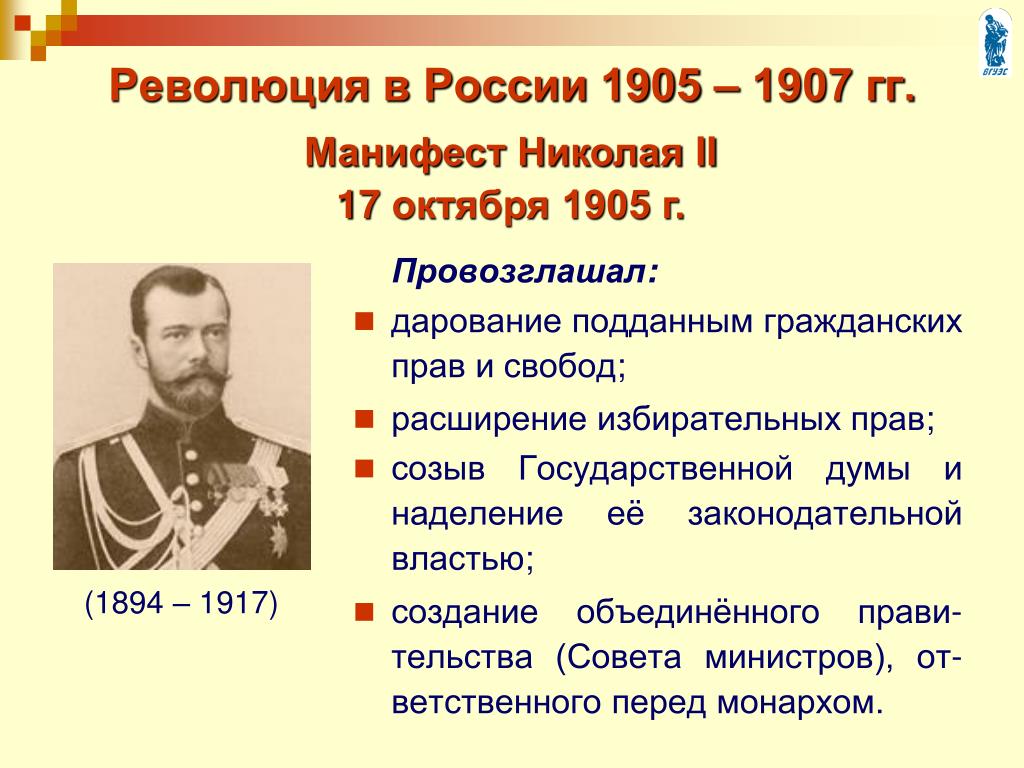

Из-за своего военного суждения, если не из-за его лидерских способностей, униженный Николас был вынужден сесть за стол переговоров, где ему была представлена резолюция из 11 пунктов, призывающая к личным свободам и представительному собранию. В ответ он издал «Октябрьский манифест» 1905 г., в котором соглашался предоставить 90 057 и 90 058 ограниченных гражданских свобод и разрешить создание представительного органа, Думы, для управления повседневными делами страны. Страна сошла с ума.

Страна сошла с ума.

Газетные передовицы по всей стране пестрели об этих «Днях свободы». «Русское слово» [Русская звезда] трубила о том, что «за все века холопского существования России мы не знали более счастливого мгновения». Другая газета заявила; «Россия присоединяется к общей семье смелых народов, идущих к свободе и счастью». Россия находилась «накануне своего освобождения… между непроглядной тьмой и ярким светлым… будущим», — писал друзьям петербургский врач.

Лампочка этого «светлого, светлого будущего» быстро перегорела. Сожалея об уступках, царь Николай II трусливо сорвал их. Например, в июне 1907 года он распустил Вторую Думу всего через 3 месяца, арестовал некоторых ее членов и переписал русский закон о выборах, чтобы наполнить собрание представителями имущих классов, на которых он мог положиться, чтобы перевесить голоса либеральных и революционные депутаты.

«Время разрушило основания надежды», — стонал один из таких разочарованных депутатов в 1910. «Сколько раз призрак счастья обманывал нас?» Спустя три года ничего не изменилось, что заставило редактора газеты сокрушаться; «Мы находимся в таком беспокойном положении, потому что наша реальность уныла… и надежда улетела».

«Сколько раз призрак счастья обманывал нас?» Спустя три года ничего не изменилось, что заставило редактора газеты сокрушаться; «Мы находимся в таком беспокойном положении, потому что наша реальность уныла… и надежда улетела».

Мы никогда не узнаем, что случилось бы с русским движением за реформы, если бы убийство в далекой Боснии не ввергло мир в войну в августе 1914 года, создав переломный момент для революции три года спустя.

Известно, что первые победы России над австро-венгерской и германской армиями были растрачены ссорящимися генералами, применявшими устаревшую тактику, что привело к «Великому отступлению 1915’, когда немецкая армия продвинулась на 270 миль вглубь России за один час; По словам профессора Военно-морского колледжа США Дэвида Стоуна, это «военная катастрофа, которая считается одной из величайших в истории». Миллион русских солдат был убит за три месяца. Вдвое больше мирных жителей, зажатых между наступающими немцами и отступающими русскими, стали обездоленными беженцами, обреченными на смерть от болезней или голода. Как всегда, Николай не чувствовал себя обязанным облегчать страдания своих подданных. Почти мистическая связь, которая держала русских в рабстве у царей на протяжении трех столетий, ослабла.

Как всегда, Николай не чувствовал себя обязанным облегчать страдания своих подданных. Почти мистическая связь, которая держала русских в рабстве у царей на протяжении трех столетий, ослабла.

Ситуация еще больше ухудшилась, когда он сделал два самых судьбоносных выбора за время своего правления. Во-первых, он принял личное командование армией, полагая, что его царственное присутствие вдохновит унылые войска. Этого не произошло, но пребывание с его войсками означало, что кто-то должен был выполнять его королевские обязанности в тылу, что побудило царя Николая II совершить вторую ошибку, поручив эту работу своей весьма непопулярной жене, родившейся в Германии. Сделав себя еще более непопулярной, «принцесса Аликс» попала под чары лающего безумного монаха по имени Распутин, который, как она считала, поддерживал жизнь ее сына-гемофилика Алексея. Царица, которая долгое время была очарована шарлатанами, стала марионеткой распущенного шамана, увольняя опытных министров и бюрократов по его прихоти и заменяя их коррумпированными и/или некомпетентными шутами. По словам Эдварда Крэнкшоу, это была последняя капля

По словам Эдварда Крэнкшоу, это была последняя капля

«Вред, который она нанесла тем, что заставила царя Николая II покинуть Санкт-Петербург и проводить зиму в Царском Селе, а лето в Петергофе, заключив его в кокон в своих клаустрофобных покоях, куда приходили только низшие прихлебатели… помогая ему притворяться, что он действительно был самодержцем и отцом своего народа… не поддается никакому расчету». Действительно, Крэнкшоу в конце концов разочаровывается в царе-подкаблучнике. «Бесполезно и абсурдно брать какой-либо… отчет о его действиях за оставшиеся три года его правления. Он был в море и вышел из-под контроля».

Неудивительно, что массовое дезертирство на поле боя, массовый голод в городах и массовый хаос во дворце возобновили призывы к его отречению. Царь Николай II высокомерно отклонил хор голосов как; «предательство, трусость и обман». То, что окончательно и бесповоротно оборвало его власть над его подданными, началось по совпадению, как и Французская революция; с маршем во главе с женщинами. Все еще вдали со своими войсками, Николай телеграфировал своим охранникам, чтобы они разогнали демонстрантов обычным способом — стрельбой. Несколько протестующих были убиты. Толпа растаяла, и охранники вернулись в свои казармы.

Все еще вдали со своими войсками, Николай телеграфировал своим охранникам, чтобы они разогнали демонстрантов обычным способом — стрельбой. Несколько протестующих были убиты. Толпа растаяла, и охранники вернулись в свои казармы.

И тогда, как говорит автор Марк Стейнберг, все меняется. Толпы возвращаются на улицы. «Пусть нас расстреливают, мы не сдадимся», — заявляют они. Солдаты в своих казармах решают, что стрелять в своих граждан было неправильно, и тоже возвращаются на улицы, привязывая красные ленточки к своим штыкам и присоединяясь к демонстрантам. «Этот мятеж, в конечном счете, заставляет царских генералов и министров говорить ему; «На этот раз вам нужна большая уступка, вы должны отречься от престола». И на этот раз он уходит, тихонько удаляясь к своей семье, уже под домашним арестом. В очередной раз страна одичала.

На семь месяцев после отречения вернулось праздничное настроение 1905 года. Газеты, брошюры, открытки и личные письма были переполнены разговорами; «радостный, наивный, беспорядочный карнавальный рай», «Революция казалась чудесным праздником… мы были впервые совершенно свободны», «Россия перевернула новую страницу своей истории и вписала в нее Свободу» «Ослепительное солнце появились, — восклицала бульварная газета, — рассеялись гнилые туманы. Великая Россия зашевелилась. Восстал многострадальный народ. Кошмарное ярмо пало. Свобода и счастье вперед!»

Великая Россия зашевелилась. Восстал многострадальный народ. Кошмарное ярмо пало. Свобода и счастье вперед!»

Среди этого «чудесного праздника» вырисовывалась извечная проблема. 300 лет отупляющего, душераздирающего деспотизма Романовых сделали даже радикально настроенных россиян слишком запуганными, чтобы взять судьбу нации в свои руки. Им никогда не разрешалось даже обсуждать эту тему публично. Вместо этого власть была разделена между поддерживаемым профсоюзами Петроградским Советом и Временным правительством, которое поддерживало свет, пока депутаты Думы разбирались, какое правительство создать. Увы, после месяцев споров между собой разношерстная шайка социал-демократов, либералов, меньшевиков, большевиков и закоренелых роялистов среди прочих так и не смогла договориться о том, восстановить ли царя или расстрелять его на месте; образовать республику или установить конституционную монархию; сделать новое правительство капиталистическим или социалистическим и т. д.

Эту проблему лучше всего сформулировал журналист Эдвард Р. Мерроу; «Народ овец породит правительство волков». Конечно же, в вакуум власти, созданный высокомерным колебанием Думы, вступил аполитичный волк, единственной целью которого было захватить власть насилием; чей единственный план состоял в том, чтобы использовать больше насилия, чтобы сохранить его. Владимир Ильич Ульянов был сорокалетним бунтовщиком-беспричинно на содержании германского правительства, который точно знал, что делать, и никакого «ослепительного солнца» свободы в нем точно не было.

Мерроу; «Народ овец породит правительство волков». Конечно же, в вакуум власти, созданный высокомерным колебанием Думы, вступил аполитичный волк, единственной целью которого было захватить власть насилием; чей единственный план состоял в том, чтобы использовать больше насилия, чтобы сохранить его. Владимир Ильич Ульянов был сорокалетним бунтовщиком-беспричинно на содержании германского правительства, который точно знал, что делать, и никакого «ослепительного солнца» свободы в нем точно не было.

Прозванный «отцом революции», Ленин без колебаний бросил своего ребенка. Пламенные речи, обещавшие Мир, Хлеб, Землю, были пустым звуком. Пачки книг и редакционных статей, в которых он отстаивал лучший мир для рабочего класса, были удобной идеологической овечьей шкурой. Как напоминает нам философ Альбер Камю; «Благополучие людей… всегда было алиби тиранов».

Фальшивая революционная риторика Ленина также маскировала мощную личную ненависть к Романовым. Его старший брат Александр «Саша» Ульянов был повешен в 1887 году за второстепенную роль в сорванном заговоре с целью убийства царя. Сообщается, что убитый горем Ленин поклялся; — Я заставлю их заплатить за это, клянусь! И они сделали.

Сообщается, что убитый горем Ленин поклялся; — Я заставлю их заплатить за это, клянусь! И они сделали.

После отречения Николас попросил сначала британское, а затем и французское правительства предоставить ему убежище. Опасаясь негативной реакции со стороны своих социалистических партий, обе страны отказались, приговорив его к смерти. Ему было 49 лет, когда вместе с Александрой и их пятью детьми он был убит пьяными головорезами по приказу Ленина в подвале гостевого дома далеко от Петербурга 17 июля 1918 года. Их тела были расчленены, облиты кислотой, подожжены. , и свалили в шахту. Восстановить их удалось только после распада СССР в 19 г.89. Так закончилась «белая» тирания царей Романовых. Худшее было еще впереди.

В своих мемуарах Лев Троцкий, ближайший лейтенант Ленина, вспоминал встречу, которая иллюстрирует, почему большевики захватили власть так поразительно легко. «Депутаты [земства] привезли с собой свечи на случай, если большевики отключат электричество, и огромное количество бутербродов на случай, если у них отнимут еду. Таким образом, демократия вступила в борьбу с диктатурой, вооружившись свечами и бутербродами». Это был не конкурс.

Таким образом, демократия вступила в борьбу с диктатурой, вооружившись свечами и бутербродами». Это был не конкурс.

«Радостное движение вперед к счастью и свободе» было остановлено, и справедливость утверждения Джорджа Оруэлла о том, что; «Никто не устанавливает диктатуру для защиты революции; революцию совершают, чтобы установить диктатуру», обнаружилось слишком поздно. Государственный переворот Ленина положил начало «красному террору», приливной волне кровопролития, над которой десятилетия спустя задумался даже революционер-марксист Че Гевара; «жестокие лидеры сменяются только для того, чтобы лидеры стали жестокими». К концу гражданской войны, закрепившей его власть в 1921 декабря карьерные амбиции Ленина похоронили еще 10 миллионов россиян.

Цари или комиссары, видимо, без разницы. В 1613 году русские обратились к самодержавию Романовых, чтобы принести мир и процветание своей неспокойной стране. В 1917 году они обратились к ленинскому социализму по тем же причинам. Столетие спустя он тоже был дезавуирован. 400 лет спустя страна ждет лидера, который прославится своей человечностью и благородством в возобновлении движения страны к той «свободе и счастью», к которым она все еще стремится.

400 лет спустя страна ждет лидера, который прославится своей человечностью и благородством в возобновлении движения страны к той «свободе и счастью», к которым она все еще стремится.

______________________________________________________

Источники-Книги

В тени Зимнего дворца: Дрейф России до революции 1825-1917 -Эдвард Крэнк. Три двоюродных брата, три империи и путь к Первой мировой войне – Миранда Картер, Penguin Books, 2009

Восточный фронт, 1914-17 – Норман Стоун, Penguin Books, 1975

Красная победа: История России Гражданской войны — В. Брюс Линкольн, Саймон и Шустер, 1989

Источники- онлайн-лекции

The Resing of Spirot of Spirot 1905-19054

The Rising of Revelopure 1905- 19054

The Rising of Spelips 1905-905-905-905- 19054

The Resing of Spelips 1905- 19054

The Resing of Revelopure 1905- 19054

.