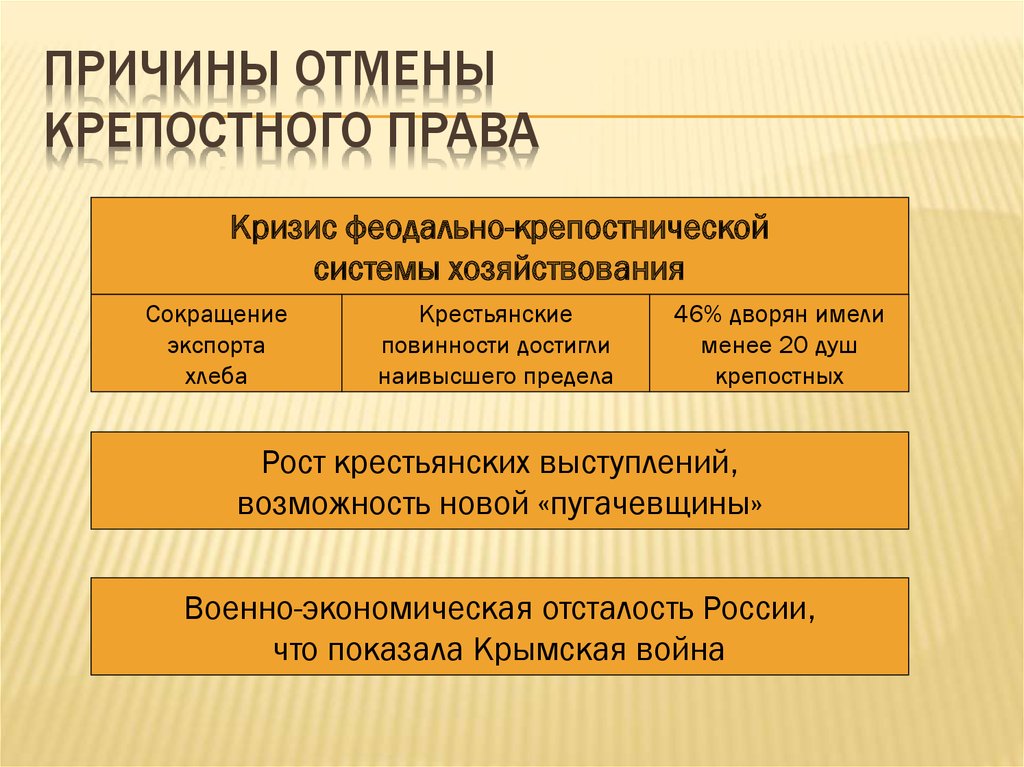

Кризис феодально-крепостнической системы в России

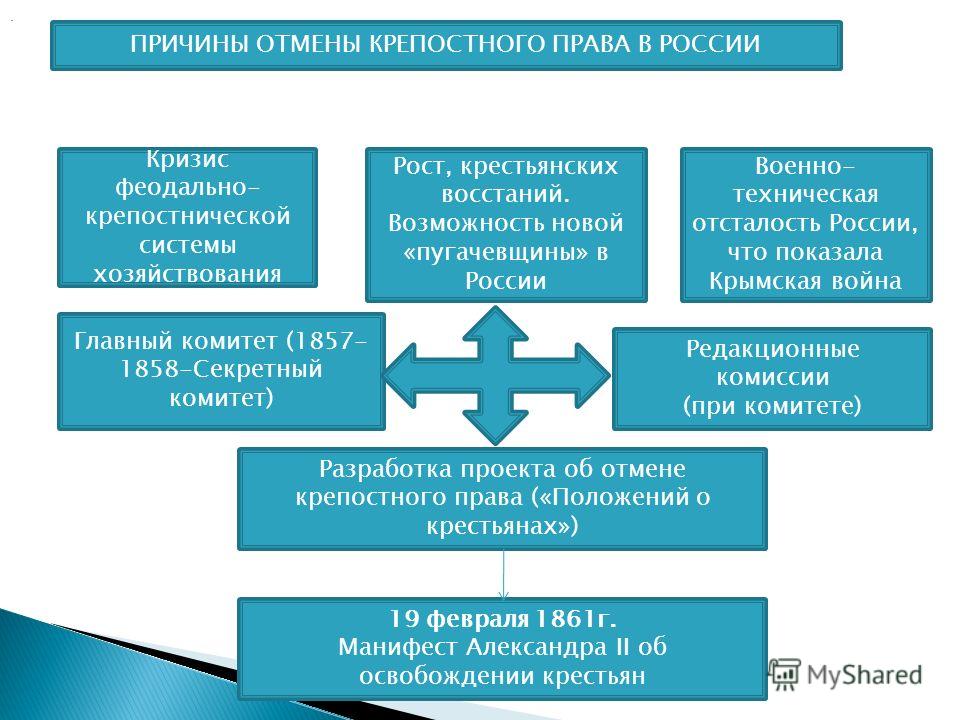

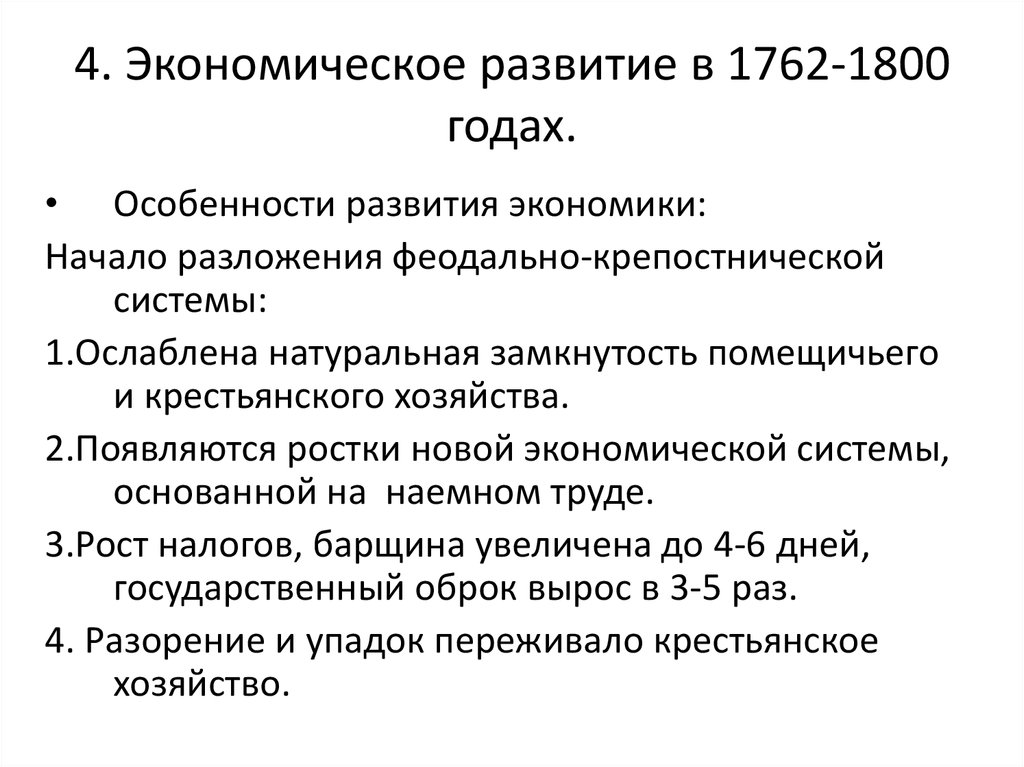

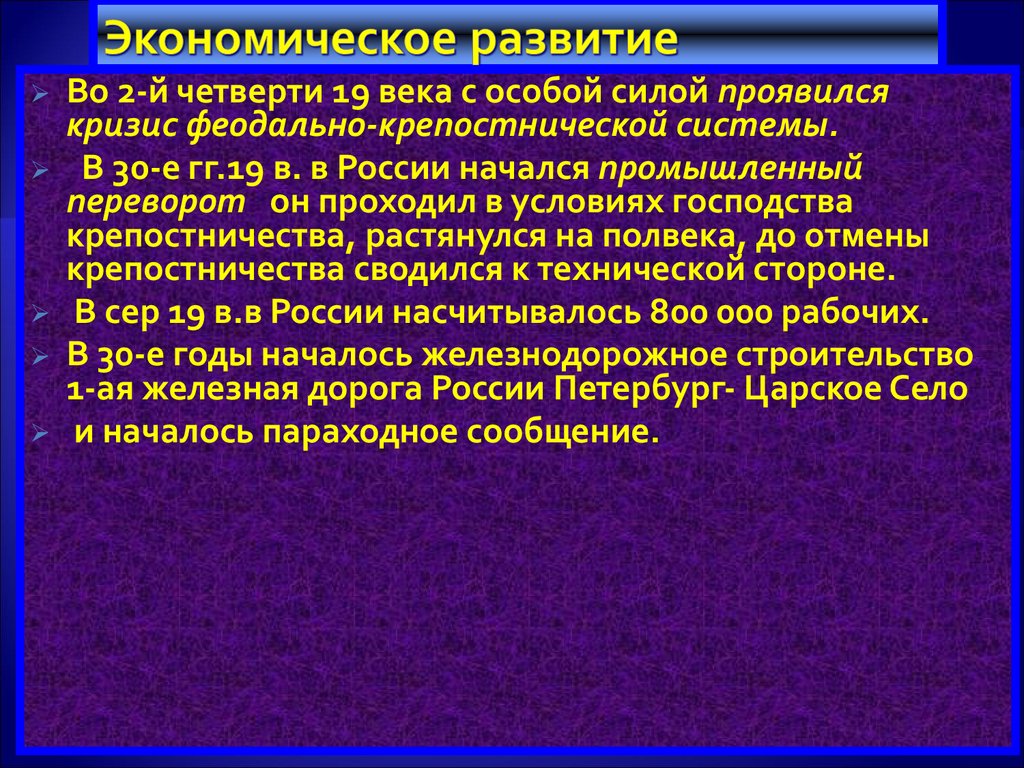

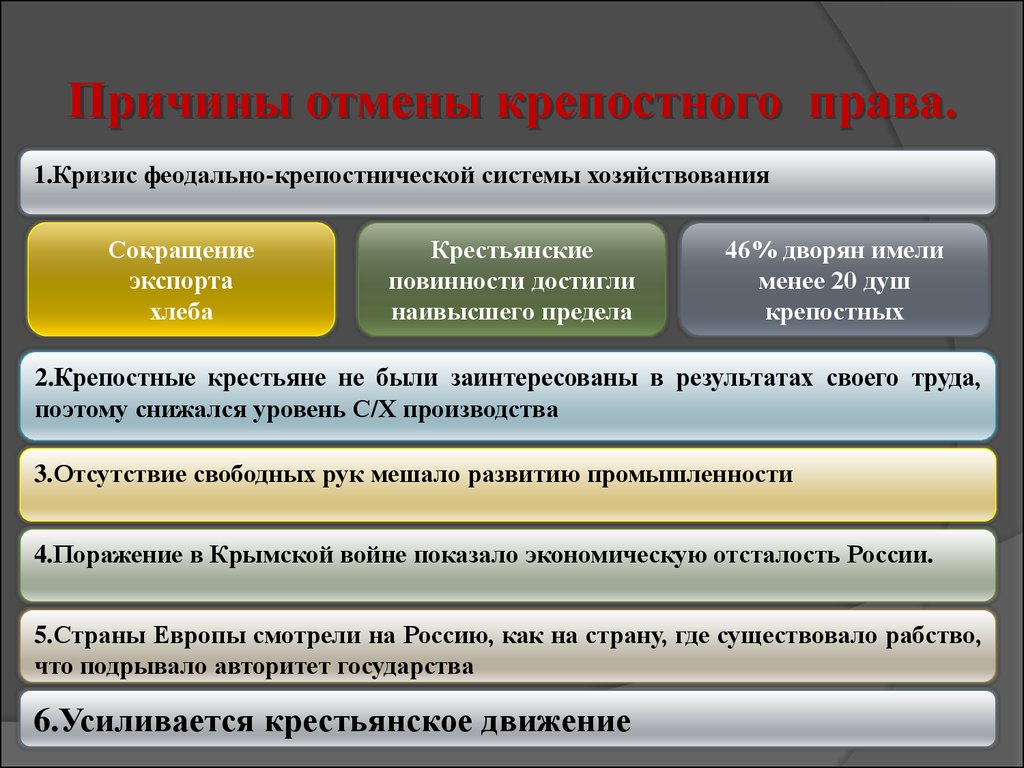

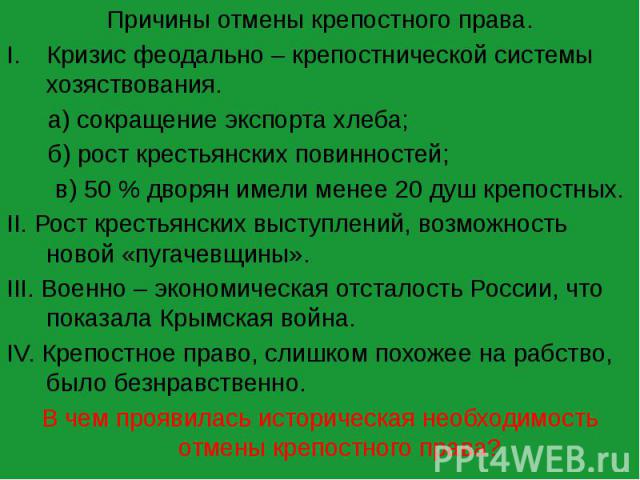

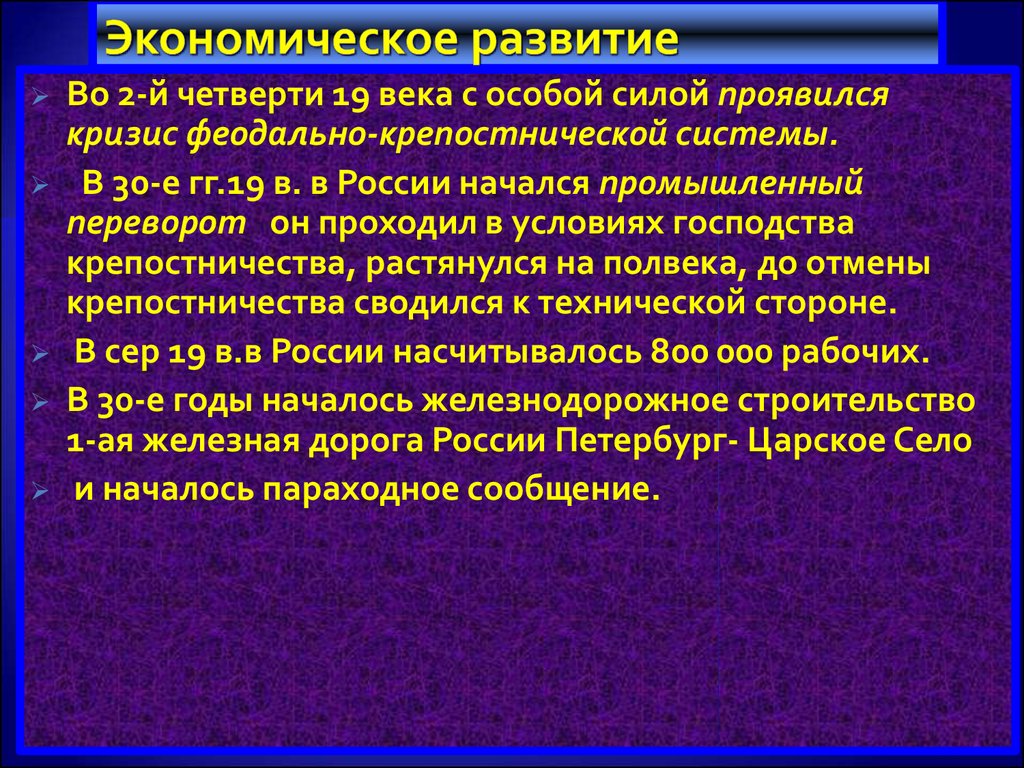

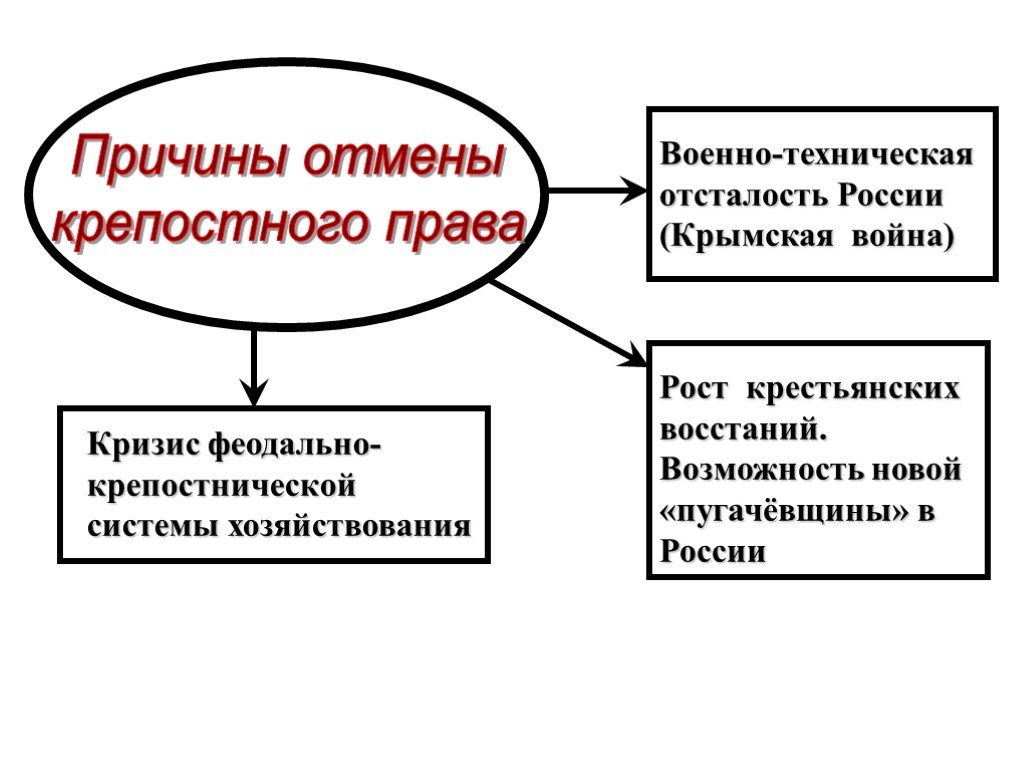

В России с конца XVIII века начался кризис феодально-крепостнической системы. В её недрах рождался капитализм, хотя феодальная оболочка, безусловно, существенно тормозила экономическое развитие страны.

Крепостной труд мешал внедрению всего нового в области сельского хозяйства. Помещики, втягиваясь в товарно-денежные отношения, настолько усиливали эксплуатацию крестьян, что в отдельных случаях даже выводили её за рамки феодализма. Крепостной крестьянин не был заинтересован в результатах своего труда, оброк также не стимулировал развитие сельского хозяйства. Крестьянин знал, что если он увеличит свои доходы, помещик увеличит оброк. Поэтому стал применяться наёмный труд.

Земля стала товаром,

земли разорившихся помещиков стали

скупать разбогатевшие купцы и

государственные крестьяне.

Феодально-крепостническая система,

таким образом, тормозила развитие

сельского хозяйства, и поэтому все

прогрессивные явления (непомещичье

землевладение, наёмный труд, новая

техника, рост товарности) получали

уродливую, полуфеодальную форму.

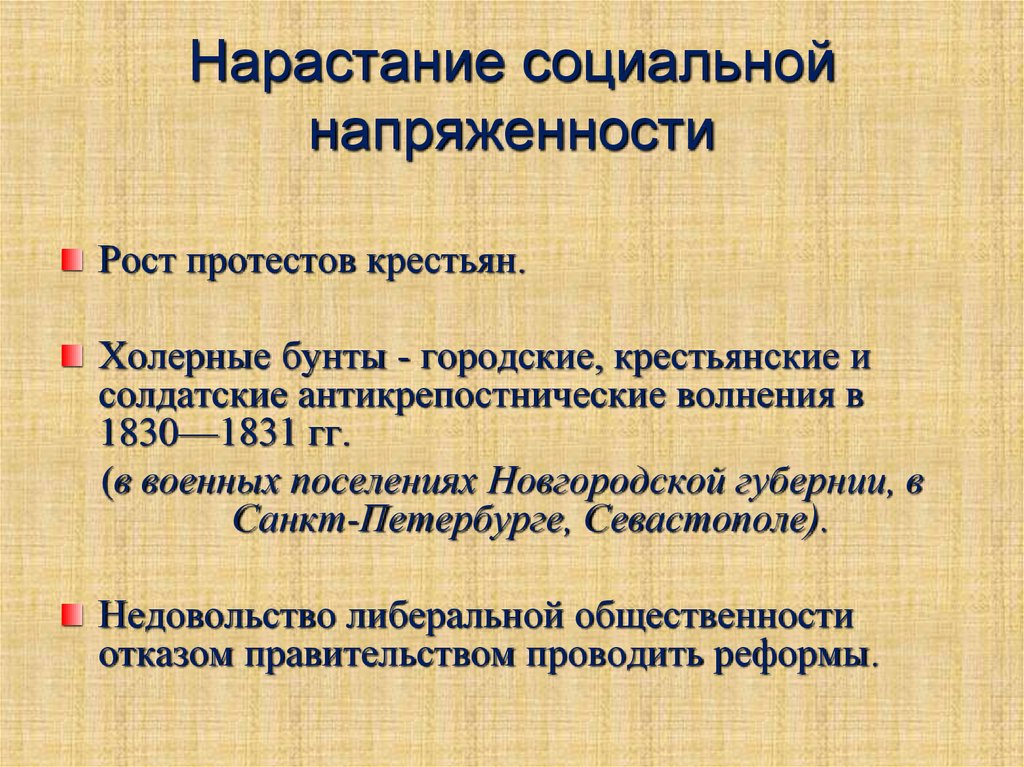

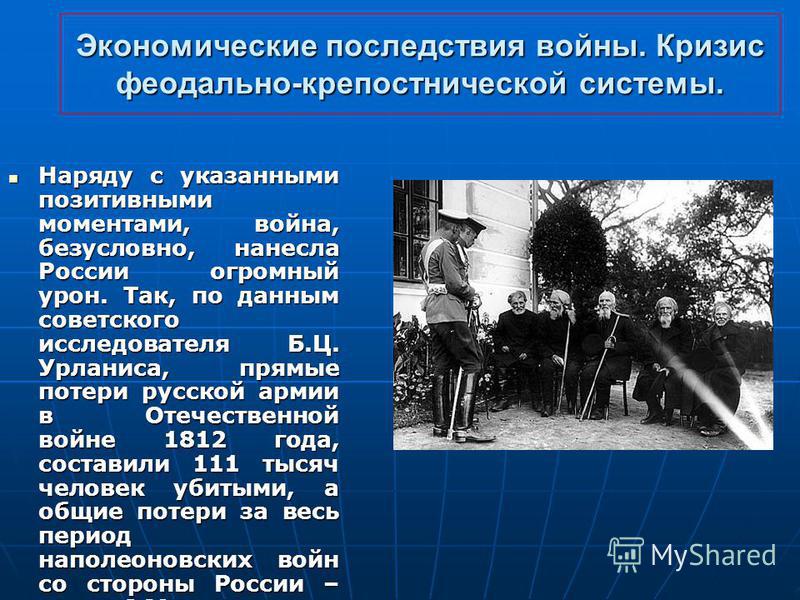

Кризис крепостного строя усиливало и обострение классовой борьбы крестьянства. Особенно остро она проявилась в крестьянской войне 1773–1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева.

Противоречия между старым и новым в промышленности проявлялись ещё сильнее, чем в сельском хозяйстве. Если, приняв форму крепостной мануфактуры, промышленность приспосабливалась к условиям феодализма, то позже она по этой же причине начала испытывать определённые сложности. Крепостной труд мешал внедрению машинной техники, так как, приобретая машины, капиталист не мог увольнять рабочих. Они же были его собственностью. Крестьянин был плохим покупателем, и это уменьшало внутренний рынок. Крепостное право повышало стоимость рабочей силы – свободных рабочих было мало, поэтому спрос на рынке труда превышал предложение.

Назревала необходимость

ликвидации крепостного права в России.

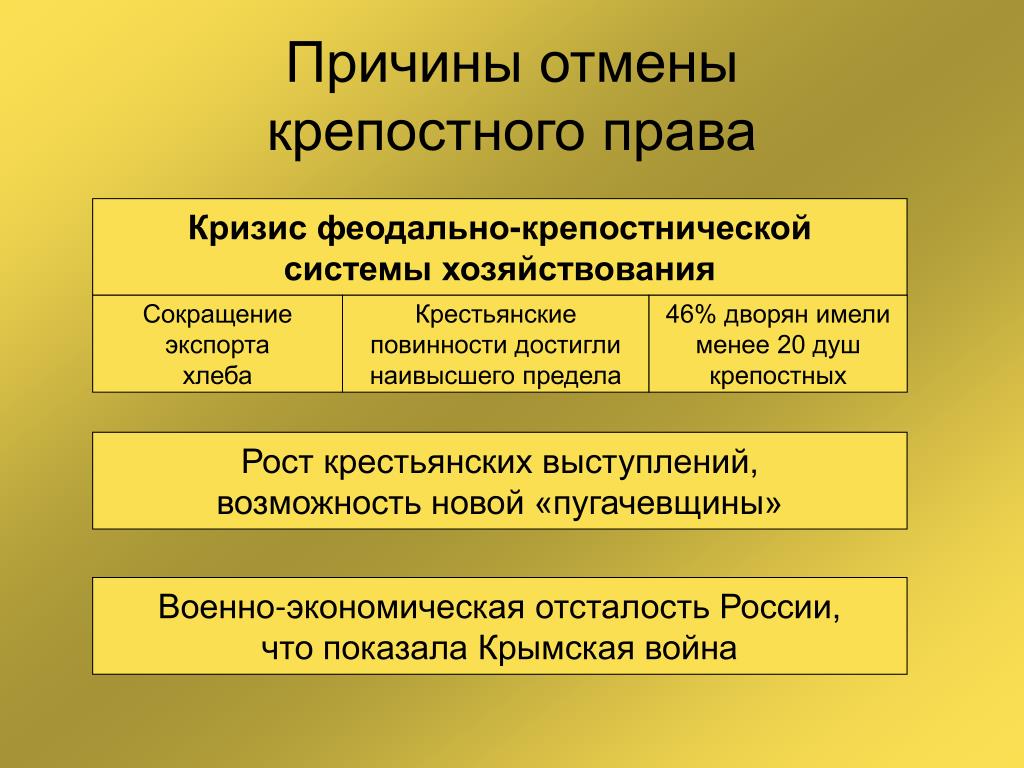

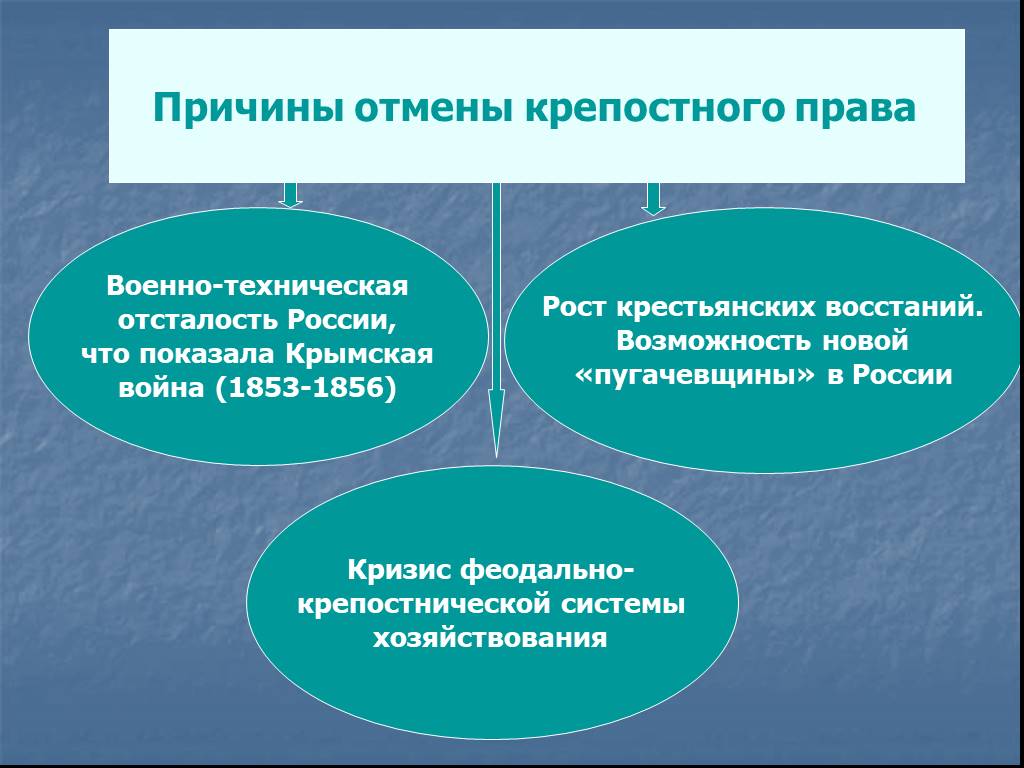

К моменту реформы 2/3 помещичьих имений

были заложены в банк, в деревне росла

классовая борьба, необходимо было

ликвидировать экономическую и военную

отсталость России.

Процесс ликвидации крепостного права, согласно реформе 1861 г., состоял в следующем. Земля оставалась в собственности землевладельца, а крестьяне становились лично свободными. За пользование землей крестьяне должны были нести определённые повинности. Далее они могли выкупать землю. Поскольку выкупная цена значительно превышала рыночную цену на землю, то фактически она включала в себя и выкуп личности крестьянина. Эта выкупная операция была, по сути, неслыханным ограблением крестьянства.

Крестьяне не могли сразу выкупить свою землю, поэтому государство взяло на себя роль посредника. Царская казна выплачивала 80% выкупной цены, а 20% – крестьяне. Поэтому помещики получали необходимый капитал для покупки машин, техники сразу без рассрочки. Сумму, которую государство выплачивало за крестьян, называли крестьянским долгом, и крестьянин должен был в течение 49 лет её погашать при 6% годовых.

Крестьянские общинные

представления были связаны с коллективизмом

собственности и артельным характером

труда. Поэтому государство устраивало

формирование крестьянских общин, так

как все домохозяйства одного помещика

были связаны круговой порукой. Земля

от помещика переходила в собственность

общины, которая на сельском сходе

распределяла в пользование наделы «по

душам», порядок повинностей и другое.

Без согласия общины крестьянин не имел

права передать свою землю, разделить

между детьми или продать, не имел права

уйти из деревни.

Поэтому государство устраивало

формирование крестьянских общин, так

как все домохозяйства одного помещика

были связаны круговой порукой. Земля

от помещика переходила в собственность

общины, которая на сельском сходе

распределяла в пользование наделы «по

душам», порядок повинностей и другое.

Без согласия общины крестьянин не имел

права передать свою землю, разделить

между детьми или продать, не имел права

уйти из деревни.

Эта реформа создала условия для превращения рабочей силы в товар. Она утвердила господство капиталистического товарного производства, при этом пережитки феодализма не были уничтожены до конца. Сохранились громадные помещичьи латифундии, поземельная община, надельные крестьянские земли. Сохранился сословный строй и самодержавие, а крестьяне не стали полноправными членами общества.

Задания. Вопросы. | Ответы. |

| |

Задания. Тесты. Тесты. | Ответы. |

1. Вотчина – это земельное владение, которое: а) находилось в полной собственности феодала, передавалось по наследству, могло быть продано, подарено; б) находилось в полной собственности феодала и передавалось по наследству, но не могло продаваться или делиться; в) предоставлялось во временное владение в качестве обеспечения военной или административной службы; г) предоставлялось во временное пользование на условиях. 2. Процесс централизации русских княжеств в XVвеке обусловили: а) развитые товарно-денежные отношения; б) прочные экономические связи между отдельными частями государства; в) возможность распространять феодализм вширь – на новые территории; г) бурное развитие городов. 3. Заповедные лета – это: а) годы, когда разрешается свободный выход и вывоз крестьян; б) годы, когда запрещается выход и вывоз крестьян до указа государя; в) срок сыска сбежавших крепостных крестьян; г) срок, после отработки которого крестьянин освобождается от крепостной зависимости. 4. Главным событием XVII века в промышленности стало: а) появление первых машин; б) использование крепостного труда на заводах; в) введение казённой поставки; г) рождение мануфактуры. 5. Кризис феодально-крепостнической системы породили следующие причины: а) крепостной труд мешал внедрению, всего нового в области сельского хозяйства; б) помещики, втягиваясь в товарно-денежные отношения, ослабляли эксплуатацию крестьян; в) крепостной крестьянин не был заинтересован в результатах своего труда; г) несоответствие доходов от имений

и расходов помещиков, значительная

часть помещичьих имений была заложена

в банк. 6. Формирование крестьянской общины предполагало: а) земля от помещика переходила в собственность общины; б) все домохозяйства одного помещика были связаны круговой порукой; в) крестьянин получал право уйти из деревни; г) распределение в пользование наделов «по дворам» и повинностей. |

Глава I РАЗЛОЖЕНИЕ И КРИЗИС ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.. История Украинской ССР в десяти томах. Том четвертый

Глава I РАЗЛОЖЕНИЕ И КРИЗИС ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

В длительном процессе созревания объективных предпосылок смены в России, в том числе и на Украине, феодализма капитализмом особое место занимает дореформенное шестидесятилетие. Оно характеризуется дальнейшим разложением феодально-крепостнической системы, которую в 30 — 50-е годы XIX в. охватил глубокий кризис, приведший к падению крепостного права и созданию условий для победы капиталистического способа производства. В России, как и везде, экономическая «структура капиталистического общества, — писал К. Марке, — выросла из экономической структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого»[7].

В России, как и везде, экономическая «структура капиталистического общества, — писал К. Марке, — выросла из экономической структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого»[7].

В условиях разложения феодально-крепостнической системы правящий класс дворян-помещиков всячески стремился сохранить свое господство. Царизм проводил политику, целью которой было укрепление крепостнических порядков, обеспечение господствующего положения дворян-помещиков в хозяйственной и политической жизни.

Вместе с тем царизм вынужден был считаться с интересами формировавшейся буржуазии и принимал всяческие меры, реализация которых объективно вела к развитию капиталистических отношений (содействие купечеству в создании промышленных предприятий, развитие внутренней и внешней торговли через черноморско-азовские, а также прибалтийские порты и т. д.).

Разложение третьеиюньской политической системы (1911–1914).

Новый революционный подъем

Новый революционный подъемРазложение третьеиюньской политической системы (1911–1914). Новый революционный подъем Свертывание правительственной программы преобразований имело своим следствием прогрессировавшее нарастание противоречий внутри третьеиюньской политической системы. В «обществе»,

Раздел 4 В гонке за лидерство: мировое развитие во второй половине XIX – первой половине XX вв

Раздел 4 В гонке за лидерство: мировое развитие во второй половине XIX – первой половине

Глава 3 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.

Глава 3 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. § 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАХВАТА МОСКОВСКИМИ КНЯЗЬЯМИ СОСЕДНИХ КНЯЖЕСТВ В течение XIII–XV вв. в Восточной Европе повышались температура и влажность. Населению Северо-Восточной Руси это позволило приступить к освоению

Глава 13 СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-X — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-X ГГ.

Глава 13 СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-X — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-X ГГ. § 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Консервативный политический курс. К власти снова пришло коллективное руководство. Первым секретарем ЦК стал Брежнев, председателем правительства — Косыгин, председателем

Ж. Еврейские хроники и борьба различных группировок социальной верхушки феодально-крепостнической Польши

Ж. Еврейские хроники и борьба различных группировок социальной верхушки феодально-крепостнической Польши Война на Украине XVII века протекала в обстановке острейшей внутренней борьбы разных группировок внутри правящего класса феодальной Польши. Вопрос о тактике по

Глава 15 Персонал авиапромышленности во второй половине 1941 — первой половине 1943 г

Глава 15

Персонал авиапромышленности во второй половине 1941 — первой половине 1943 г

Кадровая проблема в первые месяцы войны. Уже в первые дни войны режим работы на авиапредприятиях подвергся значительному уплотнению. В соответствии с указом Президиума ВС СССР от 26 июня

Уже в первые дни войны режим работы на авиапредприятиях подвергся значительному уплотнению. В соответствии с указом Президиума ВС СССР от 26 июня

XV. Областная автономия в Литовско-Русском государстве во второй половине XV и первой половине XVI в.

XV. Областная автономия в Литовско-Русском государстве во второй половине XV и первой половине XVI в. Участие областей в назначении местной администрации. Областные сеймы и их деятельность распорядительная, законодательная и судебная; участие в решении вопросов внешней

Особенности развития культуры в Украине во второй половине XVI — первой половине XVII века

Особенности развития культуры в Украине во второй половине XVI — первой половине XVII века

Влияние западной культуры на Украину, начавшееся частично в первой половине XVI столетия, значительно усилилось после Люблинской унии и продолжалось почти до конца XVIII века. На рубеже

На рубеже

§ 3. Дворянская и буржуазная историография периода кризиса крепостнической системы (до 60-х годов XIX в. включительно)

§ 3. Дворянская и буржуазная историография периода кризиса крепостнической системы (до 60-х годов XIX в. включительно) Критика декабристами с революционных позиций консервативной исторической концепции Н. М. Карамзина убедительно показала, что в этой концепции,

Глава IX РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО УКЛАДА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.)

Глава IX РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО УКЛАДА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.) Во второй половине XVIII в. безраздельное господство феодально-крепостнических отношений было нарушено формированием капиталистического уклада. Это

Глава III ПОДЪЕМ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО УГНЕТЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Глава III ПОДЪЕМ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО УГНЕТЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. Растущее несоответствие между производственными отношениями и характером производительных сил, вылившееся в 30 — 50-х годах XIX в. в острый кризис всей

Глава 2. Кризис системы семейного правления

Глава 2. Кризис системы семейного правления Великокняжеское сословие как часть правящей элиты России ко времени правления Николая II прошло долгий путь эволюции. В связи с этим целесообразно рассмотреть основные этапы данной эволюции для лучшего понимания процессов,

Commons & Crises: устойчивость сообщества от феодальной Европы до наших дней

Commons всегда были буфером против потрясений, улучшая перспективы тех, кто подвергается наибольшему риску. В феодальную эпоху свободный доступ к общинам означал выживание крепостных и крестьян, потому что он давал им доступ к еде и дровам, не находящимся под контролем лорда региона. Сегодня общее достояние также представляет собой буфер от потрясений и кризисов, таких как глобальный экономический кризис и пандемия COVID-19. Когда правительства и рынки терпят неудачу или не могут реагировать достаточно быстро, общественные проекты вмешиваются, чтобы удовлетворить потребность.

Сегодня общее достояние также представляет собой буфер от потрясений и кризисов, таких как глобальный экономический кризис и пандемия COVID-19. Когда правительства и рынки терпят неудачу или не могут реагировать достаточно быстро, общественные проекты вмешиваются, чтобы удовлетворить потребность.

Это первая статья из серии, посвященной изучению уроков, извлеченных из готовящейся к выпуску поваренной книги Urban Commons, справочника для людей, которые начинают и развивают общественные проекты. В книгу вошли интервью с активистами восьми проектов в Европе, Южной Америке и Великобритании, рассказывающие о росте их проектов, проблемах, с которыми они столкнулись, и о том, как они их преодолевали. В этой статье рассматривается историческое развитие общин от его феодального происхождения до пандемии коронавируса.

От феодальной общины к строгости

В средневековой Европе большие участки неосвоенной земли находились в коллективной собственности. На этих участках, известных как общины, крепостные и крестьяне имели свободный доступ к дровам, торфу, фруктам, ягодам и дичи. Эта система сохранялась веками и действовала как важный механизм выживания против неурожаев, чрезмерно усердных налогов и других угроз выживанию крестьян. Эта система коренным образом изменилась с актами об ограждении 1800-х годов, которые буквально возвели забор вокруг общин, приватизировав то, что когда-то было коммунальным, и оставив эти когда-то свободно доступные природные ресурсы для элиты. Законы о огораживании были основным фактором индустриализации и урбанизации Европы, особенно Великобритании. Эти акты дестабилизировали аграрную экономику, вытолкнув крестьян в города и увеличив количество рабочих мест на фабриках.

Эта система сохранялась веками и действовала как важный механизм выживания против неурожаев, чрезмерно усердных налогов и других угроз выживанию крестьян. Эта система коренным образом изменилась с актами об ограждении 1800-х годов, которые буквально возвели забор вокруг общин, приватизировав то, что когда-то было коммунальным, и оставив эти когда-то свободно доступные природные ресурсы для элиты. Законы о огораживании были основным фактором индустриализации и урбанизации Европы, особенно Великобритании. Эти акты дестабилизировали аграрную экономику, вытолкнув крестьян в города и увеличив количество рабочих мест на фабриках.

Перенесемся через два века трудовой активности и две мировые войны. В послевоенную эпоху так называемое «государство всеобщего благосостояния» обеспечивало выживание тех, кто подвергался наибольшему риску в Великобритании, США и Европе — по крайней мере, теоретически. Государственное здравоохранение, безработица, социальное обеспечение и другие программы теперь выполняли функцию, подобную общественной, для промышленно развитой рабочей силы: они обеспечивали выживание и устойчивость тех, кто подвергался наибольшему риску. Вместо того, чтобы обеспечивать продовольствием и дровами, они обеспечивали сеть безопасности, необходимую для новой рабочей силы.

Вместо того, чтобы обеспечивать продовольствием и дровами, они обеспечивали сеть безопасности, необходимую для новой рабочей силы.

В 1980-х консервативные политики, такие как Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, перешли к приватизации и сокращению государственного финансирования программ социального обеспечения, что было названо мерами жесткой экономии. Многие программы социальной защиты были приватизированы и ликвидированы, в результате чего они потеряли свою функцию общего пользования. В течение 1990-х годов объем услуг сокращался параллельно стремительному росту имущественного неравенства.

Городское общественное достояние стало способом обеспечения доступного доступа к ресурсам, мерой повышения устойчивости общества и объединяющим лозунгом против волн приватизации и финансиализации, которые продолжаются быстрыми темпами, особенно в растущих городах.

Городское общественное достояние заполняет пробел, оставленный правительством

Из этой мрачной ситуации начал появляться новый тип проекта, который является некоммерческим, просоциальным и управляется людьми, которые извлекают из этого выгоду: городское общественное достояние. Проекты городского достояния в городах имеют много названий, в том числе мероприятия на низовом уровне, общественные действия или проекты под руководством граждан. Несмотря на эти различные описания, проекты городского достояния объединены четырьмя ключевыми характеристиками:

Проекты городского достояния в городах имеют много названий, в том числе мероприятия на низовом уровне, общественные действия или проекты под руководством граждан. Несмотря на эти различные описания, проекты городского достояния объединены четырьмя ключевыми характеристиками:

- Ресурсы управляются пользователями через просоциальный и совместный процесс, называемый «обобщение».

- Проекты также фокусируются на потребительской ценности ресурса — практической, повседневной ценности ресурса для его пользователей — вместо того, чтобы рассматривать его как товар, из которого можно извлечь прибыль.

- Жители обращаются к своим осознанным желаниям и совместно решают важные для них городские проблемы, от жилья до беспроводного интернета.

- Они полагаются на нематериальные ресурсы, такие как социальный капитал, а также активно создают их в своих сообществах.

Городское достояние возникло как альтернатива государственному и рыночному предложениям в результате как отсутствия государства и рынка («гражданская самопомощь»), так и властного присутствия государства и рынка (сопротивление ограждению в результате коммодификации, финансиализации). , или новые правовые обстоятельства), которые, в свою очередь, были усугублены неолиберальной политикой 1970-х и 80-х годов. Однако понадобилось серьезное потрясение для системы — мировой финансовый кризис — чтобы обратить внимание на накопившиеся последствия десятилетий жесткой экономии и приватизации, а также на проекты, которые появились для их защиты.

, или новые правовые обстоятельства), которые, в свою очередь, были усугублены неолиберальной политикой 1970-х и 80-х годов. Однако понадобилось серьезное потрясение для системы — мировой финансовый кризис — чтобы обратить внимание на накопившиеся последствия десятилетий жесткой экономии и приватизации, а также на проекты, которые появились для их защиты.

Городское достояние и глобальный финансовый кризис

В конце 2000-х глобальный финансовый кризис потряс всю мировую экономику, что привело к широкомасштабным мерам жесткой экономии и сокращению общественных товаров и услуг. Городские общины возникли как меры эмансипации и самопомощи. Простолюдины сажали овощи на заброшенных участках и ухаживали за заросшими общественными парками. Они предложили общественное здравоохранение и разработали новые варианты жилья для жертв лишения права выкупа. Короче говоря, они вмешались, чтобы помочь наиболее уязвимым, которые в предыдущие десятилетия имели доступ к государственным программам социальной защиты.

Эти новые меры жесткой экономии и последствия финансового кризиса усугубили две ситуации, которые развивались в фоновом режиме в течение некоторого времени: кризис доступности жилья и приватизация муниципальных активов и услуг. С одной стороны, рыночные предложения, особенно на рынке жилья, все больше не удовлетворяли потребности людей с низким и средним уровнем доходов. В то же время государственные предложения в городах были сокращены за годы предпринимательской городской тактики, которая постепенно избавлялась от муниципального жилья, муниципальной собственности на землю, коммунальных услуг и государственных услуг, приватизируя их за счет продажи или аутсорсинга. На этом фоне городское общественное достояние стало способом обеспечить доступный доступ к ресурсам, мерой повышения устойчивости сообщества и сплачивающим кличем против волн приватизации и финансиализации, которые продолжаются быстрыми темпами, особенно в растущих городах.

Городские общественные проекты возвращают власть в руки тех, на кого влияют решения, что является долгожданной альтернативой зависимости от рынка и государства. Кроме того, городское общественное достояние обеспечивает новую форму защиты от потрясений, позволяя пользователям динамично, не ориентированное на получение прибыли управление ресурсами. Управление основано на потребностях сообщества и потребительской ценности, а не на нормах прибыли или ценах на акции. Кроме того, наличие относительно небольших размеров проектов в большом количестве означает, что общая система общего пользования более устойчива. Когда проекты объединены в сеть, они также могут предложить солидарность в трудную минуту, что еще больше повысит устойчивость всей системы.

Кроме того, городское общественное достояние обеспечивает новую форму защиты от потрясений, позволяя пользователям динамично, не ориентированное на получение прибыли управление ресурсами. Управление основано на потребностях сообщества и потребительской ценности, а не на нормах прибыли или ценах на акции. Кроме того, наличие относительно небольших размеров проектов в большом количестве означает, что общая система общего пользования более устойчива. Когда проекты объединены в сеть, они также могут предложить солидарность в трудную минуту, что еще больше повысит устойчивость всей системы.

COVID-19: новый случай для общин

Городские общины — благодатная почва для социальной устойчивости. Они укрепляют доверие, связи, социальный капитал и сообщество, нематериальные ресурсы сообщества, которые имеют решающее значение для способности эффективно реагировать на пандемию COVID-19 и ее последствия. Качества, присущие общественным проектам — солидарность, сочувствие и коллективность — это именно то, что необходимо для предотвращения социальной изоляции и поддержания жизненно важного чувства общности, несмотря на социальное дистанцирование. Кроме того, от еды с крыльца до самодельных средств индивидуальной защиты, напечатанных на 3D-принтере деталей вентиляторов и краудсорсинговых фондов солидарности, общественное достояние и сообщество, которое они порождают, снова представляют собой буфер против потрясений. Городское достояние находится на переднем крае потребностей сообщества, вновь действуя для уменьшения непосредственного ущерба и помогая сохранить сообщества, на которые мы привыкли полагаться, чтобы в следующий раз мы были еще более устойчивыми.

Кроме того, от еды с крыльца до самодельных средств индивидуальной защиты, напечатанных на 3D-принтере деталей вентиляторов и краудсорсинговых фондов солидарности, общественное достояние и сообщество, которое они порождают, снова представляют собой буфер против потрясений. Городское достояние находится на переднем крае потребностей сообщества, вновь действуя для уменьшения непосредственного ущерба и помогая сохранить сообщества, на которые мы привыкли полагаться, чтобы в следующий раз мы были еще более устойчивыми.

О The Urban Commons Cookbook

Какие элементы совместного общественного проекта больше всего способствуют его успеху? Что такое городское достояние и как оно вписывается в текущие дебаты активистов и гражданского общества? И какие инструменты и методы нужны простолюдинам для усиления своей работы? Эти три вопроса лежат в основе The Urban Commons Cookbook, справочника для тех, кто заинтересован в запуске и развитии проектов под руководством сообщества.

Переход от феодализма к капитализму – Verso

Сообщение в блоге

Развитие отличительных форм собственности в английском сельском хозяйстве повлекло за собой новые формы классовой борьбы. Если мы хотим суммировать способы, которыми классовая борьба между помещиками и крестьянами «освобождала» капитализм, было бы ближе к истине сказать, что капитализм развивался благодаря утверждению власти помещиков против притязаний крестьян на обычные права. .

Если мы хотим суммировать способы, которыми классовая борьба между помещиками и крестьянами «освобождала» капитализм, было бы ближе к истине сказать, что капитализм развивался благодаря утверждению власти помещиков против притязаний крестьян на обычные права. .

Эллен Мейксинс Вуд 3 августа 2020 г.

Отрывок из книги Эллен Мейксинс Вуд Происхождение капитализма, одно из самых ярких выражений перехода от феодализма к капитализму. Понимание этого перехода важно для различения отношений общественной собственности, преобладающих в каждый период, и, таким образом, дает ключ к тому, как ориентировать классовую борьбу.

Наиболее благотворным исправлением натурализации капитализма и вызывающих вопросы предположений о его происхождении является признание того, что капитализм со всеми его очень специфическими побуждениями к накоплению и максимизации прибыли зародился не в городе, а в деревне, в очень специфическое место, и очень поздно в истории человечества. Это требовало не просто расширения или распространения бартера и обмена, но полной трансформации самых основных человеческих отношений и практик, разрыва вековых моделей взаимодействия человека с природой.

Это требовало не просто расширения или распространения бартера и обмена, но полной трансформации самых основных человеческих отношений и практик, разрыва вековых моделей взаимодействия человека с природой.

Посмотрите основные работы Эллен Мейксинс Вуд и дополните свою книжную полку!

Аграрный капитализм

На протяжении тысячелетий люди удовлетворяли свои материальные потребности, обрабатывая землю. И, вероятно, почти с тех пор, как они занимались сельским хозяйством, они были разделены на классы между теми, кто работал на земле, и теми, кто присваивал чужой труд. Это разделение между присваивателями и производителями принимало различные формы, но одной общей чертой является то, что непосредственными производителями обычно были крестьяне. Эти крестьяне-производители обычно имели непосредственный доступ к средствам собственного воспроизводства и к самой земле. Это означало, что когда их прибавочный труд присваивался эксплуататорами, то это делалось тем, что Маркс называл «внеэкономическими» средствами, то есть посредством прямого принуждения, осуществляемого землевладельцами или государствами, применяющими свою превосходящую силу, свой привилегированный доступ военной, судебной и политической власти.

Во Франции раннего Нового времени, например, как мы видели, где в производстве преобладали крестьяне-собственники/оккупанты, присвоение приняло классическую докапиталистическую форму политически установленной «Структура абсолютизма. Здесь централизованные формы внеэкономической эксплуатации конкурировали со старыми формами сеньориальной добычи и все больше вытесняли их. Офис стал основным средством извлечения излишков рабочей силы у непосредственных производителей в виде налогов; а государство, ставшее источником большого частного богатства, кооптировало и включало в себя все большее число присваивателей из числа старой знати, а также новых «буржуазных» чиновников.

Вот, таким образом, основное различие между всеми докапиталистическими обществами и капитализмом. Это не имеет никакого отношения к тому, является ли производство городским или сельским, а имеет отношение к особым отношениям собственности между производителями и присваивателями, будь то в промышленности или в сельском хозяйстве. Только при капитализме господствует способ присвоения, основанный на полном лишении собственности непосредственных производителей, которые (в отличие от рабов-движимых вещей) юридически свободны и чей прибавочный труд присваивается чисто «экономическими» средствами. Так как непосредственные производители при вполне развитом капитализме не имеют собственности и что единственный доступ их к средствам производства, к потребностям их собственного воспроизводства, даже к средствам их собственного труда есть продажа их рабочей силы в обмен на заработной платы, капиталисты могут присваивать прибавочный труд рабочих без прямого принуждения.

Только при капитализме господствует способ присвоения, основанный на полном лишении собственности непосредственных производителей, которые (в отличие от рабов-движимых вещей) юридически свободны и чей прибавочный труд присваивается чисто «экономическими» средствами. Так как непосредственные производители при вполне развитом капитализме не имеют собственности и что единственный доступ их к средствам производства, к потребностям их собственного воспроизводства, даже к средствам их собственного труда есть продажа их рабочей силы в обмен на заработной платы, капиталисты могут присваивать прибавочный труд рабочих без прямого принуждения.

Это уникальное отношение между производителями и присваивателями, конечно, опосредуется «рынком». Рынки различных видов существовали на протяжении всей письменной истории и, несомненно, раньше, поскольку люди обменивали и продавали свои излишки самыми разными способами и для самых разных целей. Но рынок при капитализме имеет особую, беспрецедентную функцию. Практически все в капиталистическом обществе является товаром, произведенным для рынка. И, что еще более важно, и капитал, и труд полностью зависят от рынка в самых основных условиях их собственного воспроизводства. Точно так же, как рабочие зависят от рынка в плане продажи своей рабочей силы как товара, капиталисты зависят от него в плане покупки рабочей силы, а также средств производства и реализации своей прибыли путем продажи товаров или услуг, произведенных рабочими. . Эта рыночная зависимость придает рынку беспрецедентную роль в капиталистических обществах не только как простой механизм обмена или распределения, но и как главный детерминант и регулятор общественного воспроизводства. Появление рынка как детерминанты общественного воспроизводства предполагало его проникновение в производство самой первой жизненной необходимости: продуктов питания.

Практически все в капиталистическом обществе является товаром, произведенным для рынка. И, что еще более важно, и капитал, и труд полностью зависят от рынка в самых основных условиях их собственного воспроизводства. Точно так же, как рабочие зависят от рынка в плане продажи своей рабочей силы как товара, капиталисты зависят от него в плане покупки рабочей силы, а также средств производства и реализации своей прибыли путем продажи товаров или услуг, произведенных рабочими. . Эта рыночная зависимость придает рынку беспрецедентную роль в капиталистических обществах не только как простой механизм обмена или распределения, но и как главный детерминант и регулятор общественного воспроизводства. Появление рынка как детерминанты общественного воспроизводства предполагало его проникновение в производство самой первой жизненной необходимости: продуктов питания.

Эта уникальная система рыночной зависимости имеет специфические системные требования и принуждения, не свойственные никакому другому способу производства: императивы конкуренции, накопления и максимизации прибыли, а следовательно, и постоянную системную потребность в развитии производительных сил. Эти императивы, в свою очередь, означают, что капитализм может и должен постоянно расширяться способами и в такой степени, в отличие от любой другой социальной формы. Она может и должна постоянно накапливаться, постоянно искать новые рынки сбыта, постоянно навязывать свои императивы новым территориям и новым сферам жизни, всем людям и природной среде.

Эти императивы, в свою очередь, означают, что капитализм может и должен постоянно расширяться способами и в такой степени, в отличие от любой другой социальной формы. Она может и должна постоянно накапливаться, постоянно искать новые рынки сбыта, постоянно навязывать свои императивы новым территориям и новым сферам жизни, всем людям и природной среде.

Как только мы осознаем, насколько своеобразны эти социальные отношения и процессы, насколько они отличаются от социальных форм, господствовавших на протяжении большей части человеческой истории, становится ясно, что для объяснения возникновения этой своеобразной социальной формы требуется нечто большее, чем вопрос: Напрашивается предположение, что она всегда существовала в зародыше, просто нуждаясь в освобождении от противоестественных ограничений.

Вопрос о его происхождении можно сформулировать так: учитывая, что производители эксплуатировались присваивателями некапиталистическими способами за тысячелетия до появления капитализма, и учитывая, что рынки также существовали «с незапамятных времен» и почти везде, как неужели производители и присваиватели и отношения между ними оказались в такой зависимости от рынка?

Теперь очевидно, что долгие и сложные исторические процессы, которые в конечном итоге привели к этому состоянию рыночной зависимости, можно проследить до бесконечности. Но мы можем сделать этот вопрос более управляемым, определив время и место, когда новая социальная динамика рыночной зависимости становится ясно различимой. В предыдущей главе мы рассмотрели природу докапиталистической торговли и развитие великих коммерческих держав, которые процветали, используя рыночные возможности, не подчиняясь систематически рыночным императивам. В докапиталистической европейской экономике было одно серьезное исключение из общего правила. Англия к шестнадцатому веку развивалась в совершенно новых направлениях.

Но мы можем сделать этот вопрос более управляемым, определив время и место, когда новая социальная динамика рыночной зависимости становится ясно различимой. В предыдущей главе мы рассмотрели природу докапиталистической торговли и развитие великих коммерческих держав, которые процветали, используя рыночные возможности, не подчиняясь систематически рыночным императивам. В докапиталистической европейской экономике было одно серьезное исключение из общего правила. Англия к шестнадцатому веку развивалась в совершенно новых направлениях.

Мы можем начать видеть различия, начав с природы английского государства и того, что она говорит об отношениях между политической и экономической властью. Хотя в Европе были и другие относительно сильные монархические государства, более или менее объединенные монархией, такие как Испания и Франция, ни одно из них не было столь эффективно объединено, как Англия (и акцент здесь делается на Англии, а не на других частях Британских островов). В XI веке (если не раньше), когда норманнский правящий класс утвердился на острове как довольно сплоченное военное и политическое образование, Англия уже стала более сплоченной, чем большинство стран. В шестнадцатом веке Англия прошла долгий путь к устранению унаследованной от феодализма раздробленности государства, «раздельного суверенитета». Автономные полномочия, которыми обладали лорды, муниципальные органы и другие юридические лица в других европейских государствах, в Англии все больше концентрировались в центральном государстве. Это было в отличие от других европейских государств, где могущественные монархии долгое время продолжали беспокойно жить рядом с другими постфеодальными военными державами, раздробленными правовыми системами и корпоративными привилегиями, обладатели которых настаивали на своей автономии против централизующей власти государства — и которая продолжала служить не только «внеэкономическим» целям, но и основным средством извлечения излишков у непосредственных производителей.

В шестнадцатом веке Англия прошла долгий путь к устранению унаследованной от феодализма раздробленности государства, «раздельного суверенитета». Автономные полномочия, которыми обладали лорды, муниципальные органы и другие юридические лица в других европейских государствах, в Англии все больше концентрировались в центральном государстве. Это было в отличие от других европейских государств, где могущественные монархии долгое время продолжали беспокойно жить рядом с другими постфеодальными военными державами, раздробленными правовыми системами и корпоративными привилегиями, обладатели которых настаивали на своей автономии против централизующей власти государства — и которая продолжала служить не только «внеэкономическим» целям, но и основным средством извлечения излишков у непосредственных производителей.

Отличительная политическая централизация английского государства имела материальные основания и последствия. Уже в шестнадцатом веке в Англии была впечатляющая сеть дорог и водного транспорта, которые объединили нацию в необычной для того времени степени. Лондон, становившийся непропорционально большим по сравнению с другими английскими городами и общим населением Англии (и, в конечном счете, самым большим городом в Европе), также становился центром развивающегося национального рынка.

Лондон, становившийся непропорционально большим по сравнению с другими английскими городами и общим населением Англии (и, в конечном счете, самым большим городом в Европе), также становился центром развивающегося национального рынка.

Материальным фундаментом, на котором покоилась эта формирующаяся национальная экономика, было английское сельское хозяйство, уникальное во многих отношениях. Во-первых, английский правящий класс отличался в двух отношениях.

С одной стороны, демилитаризованная раньше любой другой аристократии в Европе, она была частью все более централизованного государства, в союзе с централизующей монархией, без парцелляции суверенитета, характерной для феодализма и его преемников. В то время как государство служило правящему классу инструментом порядка и защитником собственности, аристократия не обладала автономными «внеэкономическими» полномочиями или «политически установленной собственностью» в той же степени, что и их континентальные коллеги.

С другой стороны, существовало то, что можно было бы назвать компромиссом между централизацией государственной власти и контролем аристократии над землей. Земля в Англии долгое время была необычайно сконцентрирована, причем крупные землевладельцы владели необычно большой долей, в условиях, которые позволяли им использовать свою собственность по-новому. То, чего им не хватало в «внеэкономической» способности извлечения излишков, они с лихвой компенсировали увеличением «экономической» силы.

Земля в Англии долгое время была необычайно сконцентрирована, причем крупные землевладельцы владели необычно большой долей, в условиях, которые позволяли им использовать свою собственность по-новому. То, чего им не хватало в «внеэкономической» способности извлечения излишков, они с лихвой компенсировали увеличением «экономической» силы.

Эта отличительная комбинация имела важные последствия. С одной стороны, концентрация английского землевладения означала, что необычайно большая часть земли обрабатывалась не крестьянами-собственниками, а арендаторами (слово «фермер», кстати, буквально означает «арендатор» — словоупотребление, подсказываемое известными сегодня фразами). , например, «отдача на откуп»). Это было верно еще до волн обезземеливания, особенно в шестнадцатом и восемнадцатом веках, условно связанных с «огораживанием», и было в отличие, например, от Франции, где большая часть земли оставалась и еще долго будет оставаться. в руках крестьян.

С другой стороны, относительно слабая внеэкономическая власть землевладельцев означала, что они зависели не столько от своей способности выжимать больше ренты из своих арендаторов прямыми принудительными средствами, сколько от успеха своих арендаторов в конкурентном производстве. Землевладельцы при таком раскладе имели сильный стимул поощрять — и, где возможно, принуждать — своих арендаторов к поиску путей снижения издержек за счет повышения производительности труда.

Землевладельцы при таком раскладе имели сильный стимул поощрять — и, где возможно, принуждать — своих арендаторов к поиску путей снижения издержек за счет повышения производительности труда.

В этом отношении они коренным образом отличались от аристократов-рантье, богатство которых на протяжении всей истории зависело от выжимания из крестьян излишков посредством простого принуждения, усиливая свои возможности извлечения излишков не за счет повышения производительности непосредственных производителей, а скорее совершенствуя собственные силы принуждения — военные, судебные и политические.

Что касается арендаторов, то они все больше подвергались не только прямому давлению со стороны арендодателей, но и императивам рынка, которые заставляли их повышать свою производительность. Английская аренда принимала различные формы, и существовало множество региональных вариаций, но все большее их число облагалось экономической рентой — рентой, установленной не каким-либо юридическим или обычным стандартом, а рыночными условиями. По сути, существовал рынок аренды. Арендаторы были обязаны конкурировать не только на рынке потребителей, но и на рынке доступа к земле.

По сути, существовал рынок аренды. Арендаторы были обязаны конкурировать не только на рынке потребителей, но и на рынке доступа к земле.

Следствием этой системы отношений собственности стало то, что многие сельскохозяйственные производители (в том числе зажиточные «йомены») стали зависимыми от рынка в своем доступе к самой земле, к средствам производства. По мере того как все больше земли попадало под этот экономический режим, преимущество в доступе к самой земле отдавалось тем, кто мог производить конкурентоспособно и платить хорошую ренту за счет повышения собственной производительности. Это означало, что успех приведет к успеху, а конкурентоспособные фермеры получат еще больший доступ к еще большему количеству земли, в то время как другие вообще потеряют доступ.

Это опосредованное рынком отношение между помещиками и крестьянами проявляется в отношении к ренте, сложившемся к XVI веку. В системе «конкурентной ренты», при которой землевладельцы, где только возможно, фактически сдавали землю в аренду тому, кто предложит самую высокую цену, по любой ренте, которую мог бы нести рынок, они — и их землемеры — все больше осознавали разницу между фиксированными рентами, уплачиваемыми землевладельцами. обычные арендаторы и экономическая рента, определяемая рынком. Мы можем наблюдать за развитием нового менталитета, наблюдая за землемером-землевладельцем, когда он вычисляет рентную стоимость земли на основе некоего более или менее абстрактного принципа рыночной стоимости и явно сопоставляет ее с фактической рентой, уплачиваемой традиционными арендаторами. Здесь, в тщательных подсчетах этих геодезистов, которые говорят о «годовой стоимости сверх ренты» или «стоимости выше прежней [sic] ренты», и в их расчетах того, что они считают незаработанным приращением, которое достается копихолду арендатор платит обычную ренту ниже стоимости земли, определяемой конкурентными рыночными условиями, мы имеем зачатки более поздних, более сложных теорий стоимости и капиталистической земельной ренты. В основе этих представлений о стоимости лежит вполне конкретный опыт помещиков в критический момент развития конкурентной системы аграрного капитализма.

обычные арендаторы и экономическая рента, определяемая рынком. Мы можем наблюдать за развитием нового менталитета, наблюдая за землемером-землевладельцем, когда он вычисляет рентную стоимость земли на основе некоего более или менее абстрактного принципа рыночной стоимости и явно сопоставляет ее с фактической рентой, уплачиваемой традиционными арендаторами. Здесь, в тщательных подсчетах этих геодезистов, которые говорят о «годовой стоимости сверх ренты» или «стоимости выше прежней [sic] ренты», и в их расчетах того, что они считают незаработанным приращением, которое достается копихолду арендатор платит обычную ренту ниже стоимости земли, определяемой конкурентными рыночными условиями, мы имеем зачатки более поздних, более сложных теорий стоимости и капиталистической земельной ренты. В основе этих представлений о стоимости лежит вполне конкретный опыт помещиков в критический момент развития конкурентной системы аграрного капитализма.

Развитие этой экономической ренты иллюстрирует разницу между рынком как возможностью и рынком как императивом. Он также выявляет недостатки в расчетах капиталистического развития, основанных на общепринятых предположениях. Способы, которыми эти предположения повлияли на восприятие фактов, хорошо проиллюстрированы в важной статье, посвященной дискуссиям о структурной роли городов в феодализме в переходный период. Джон Меррингтон полагает, что, хотя превращение феодального прибавочного труда в денежную ренту само по себе не изменило фундаментальной природы феодальных отношений, оно имело одно важное последствие: способствуя увеличению прибавочного труда до постоянной величины, оно «стимулировало рост независимых товарное производство».

Он также выявляет недостатки в расчетах капиталистического развития, основанных на общепринятых предположениях. Способы, которыми эти предположения повлияли на восприятие фактов, хорошо проиллюстрированы в важной статье, посвященной дискуссиям о структурной роли городов в феодализме в переходный период. Джон Меррингтон полагает, что, хотя превращение феодального прибавочного труда в денежную ренту само по себе не изменило фундаментальной природы феодальных отношений, оно имело одно важное последствие: способствуя увеличению прибавочного труда до постоянной величины, оно «стимулировало рост независимых товарное производство».

Но это предположение, по-видимому, основано не столько на эмпирических данных, сколько на модели рынка как возможности с ее предположением о том, что мелкие производители предпочли бы действовать как капиталисты, если бы только им представилась такая возможность. Воздействие денежной ренты широко варьировалось в зависимости от имущественных отношений между крестьянами, производившими эту ренту, и помещиками, которые ее присваивали. Там, где внеэкономическая власть феодалов оставалась сильной, крестьяне могли подвергаться такому же принудительному давлению со стороны помещиков, которые стремились выжать из них больше прибавочного труда, даже если теперь он принимал форму денежной ренты вместо отработков. Там, где, как во Франции, собственность крестьян была достаточно сильна, чтобы противостоять растущему давлению со стороны землевладельцев, арендная плата часто устанавливалась по номинальной ставке.

Там, где внеэкономическая власть феодалов оставалась сильной, крестьяне могли подвергаться такому же принудительному давлению со стороны помещиков, которые стремились выжать из них больше прибавочного труда, даже если теперь он принимал форму денежной ренты вместо отработков. Там, где, как во Франции, собственность крестьян была достаточно сильна, чтобы противостоять растущему давлению со стороны землевладельцев, арендная плата часто устанавливалась по номинальной ставке.

Несомненно, именно в таком случае, когда крестьяне пользуются прочными правами собственности и облагаются не только фиксированной, но и умеренной рентой, мы могли бы, исходя из предположений Меррингтона, ожидать найти стимул для товарного производства, который мог бы в конечном итоге породить капитализм. Но эффект был прямо противоположный. Данные, приведенные Бреннером, говорят о том, что не фиксированная рента такого рода стимулировала рост товарного производства. Напротив, именно непостоянная переменная рента, реагирующая на рыночные императивы, стимулировала в Англии развитие товарного производства, повышение производительности и самоподдерживающееся экономическое развитие. Во Франции именно потому, что крестьяне обычно пользовались землей за фиксированную и номинальную ренту, такого стимула не существовало. Иными словами, не возможности, предоставляемые рынком, а скорее его императивы заставляли мелких товаропроизводителей накапливать.

Во Франции именно потому, что крестьяне обычно пользовались землей за фиксированную и номинальную ренту, такого стимула не существовало. Иными словами, не возможности, предоставляемые рынком, а скорее его императивы заставляли мелких товаропроизводителей накапливать.

К началу Нового времени даже многие обычные договоры аренды в Англии фактически превратились в экономические договоры аренды такого рода. Но даже те арендаторы, которые пользовались каким-то традиционным владением, которое давало им большую безопасность, но которые все же могли быть вынуждены продавать свою продукцию на тех же рынках, могли разориться в условиях, когда конкурентные стандарты производительности устанавливались фермерами, реагирующими более непосредственно. и срочно к давлению рынка. То же самое будет все чаще относиться даже к землевладельцам, работающим на своей собственной земле. В этой конкурентной среде продуктивные фермеры процветали, и их владения, скорее всего, росли, в то время как менее конкурентоспособные производители шли к стенке и присоединялись к неимущим классам.

Таким образом, когда конкурентные рыночные силы установились, менее продуктивные фермеры потеряли свою собственность. Рыночным силам, несомненно, помогало прямое принудительное вмешательство с целью выселения арендаторов или аннулирования их обычных прав. Возможно, некоторые историки преувеличивают упадок английского крестьянства, которому, возможно, потребовалось гораздо больше времени, чтобы полностью исчезнуть, чем предполагают некоторые отчеты. Но едва ли можно сомневаться в том, что по сравнению с другими европейскими крестьянами английская разновидность была редким и исчезающим видом, а рыночные императивы, безусловно, ускорили поляризацию английского сельского общества на более крупных землевладельцев и растущее неимущее множество. Результатом стала знаменитая триада: землевладелец, арендатор-капиталист и наемный рабочий, а с ростом наемного труда усилилось и давление, направленное на повышение производительности труда. Тот же самый процесс создал высокопроизводительное сельское хозяйство, способное прокормить большую часть населения, не занятого в сельскохозяйственном производстве, но также и растущую неимущую массу, которая будет составлять как большую наемную рабочую силу, так и внутренний рынок дешевых потребительских товаров — тип рынка с нет исторического прецедента. Таковы предпосылки формирования английского промышленного капитализма.

Таковы предпосылки формирования английского промышленного капитализма.

Контраст с Францией — освещение. Кризис французского феодализма разрешился иным типом государственного строительства. Здесь аристократия долгое время сохраняла свою власть над политически установленной собственностью, но когда феодализм был заменен абсолютизмом, политически установленная собственность не была заменена чисто экономической эксплуатацией или капиталистическим производством. Вместо этого французский правящий класс получил новые внеэкономические полномочия, поскольку абсолютистское государство создало обширный аппарат управления, с помощью которого часть имущих классов могла присваивать прибавочный труд крестьян в виде налогов. Даже тогда, в разгар абсолютизма, Франция оставалась сбивающим с толку беспорядком конкурирующих юрисдикций, поскольку дворянство и муниципальные власти цеплялись за остатки своей автономной феодальной власти, остатки феодального «раздробленного суверенитета». Эти остаточные полномочия и привилегии, даже когда они перестали иметь большую политическую силу, ревностно сохранялись — и даже возрождались или заново изобретались — как экономические ресурсы.

Расхождение между имущественными отношениями во Франции и в Англии прекрасно выражается в контрасте между складом ума английского землемера конца шестнадцатого или начала семнадцатого века, с которым мы сталкивались раньше, и складом ума его французского коллеги тогда и намного позже. . В то время как англичане были озабочены рыночными оценками и конкурентоспособными рентами, в то время, когда французские крестьяне укрепляли права наследования, а французские лорды получали мало выгоды от ренты, французский землемер одержимо прочесывал записи в поисках каких-либо признаков сеньоральных прав и крестьянских обязательств, которые можно возродить или даже изобрести. Таким образом, в то время как англичане искали «настоящую» рыночную стоимость, французы использовали самые современные и научные методы, чтобы наметить возрождение феодализма.

В этих условиях, когда предпочтительной экономической стратегией для господствующих классов по-прежнему было вытеснение крестьян внеэкономическими средствами, а не поощрение конкурентного производства и «улучшения», не было никакого импульса капиталистического развития, сравнимого с английским, до тех пор, пока самой Англии не удалось оказывая конкурентное давление на международную экономику. Во всяком случае, влияние французской системы отношений общественной собственности «должно было оказаться катастрофическим для экономического развития». Стремясь сохранить свою базу, производящую налоги, абсолютистское государство укрепляло старые формы крестьянского владения, а новая система извлечения прибавочной массы «была еще более целенаправленно ориентирована на демонстративное потребление и войну»5. Эта система была более эффективной, чем старый в выжимании излишков из непосредственных производителей, что означало не только то, что у присваивателей было мало стимулов для поощрения производительности труда и развития производительных сил, но и то, что это еще больше истощало производительные силы крестьянства. .

Во всяком случае, влияние французской системы отношений общественной собственности «должно было оказаться катастрофическим для экономического развития». Стремясь сохранить свою базу, производящую налоги, абсолютистское государство укрепляло старые формы крестьянского владения, а новая система извлечения прибавочной массы «была еще более целенаправленно ориентирована на демонстративное потребление и войну»5. Эта система была более эффективной, чем старый в выжимании излишков из непосредственных производителей, что означало не только то, что у присваивателей было мало стимулов для поощрения производительности труда и развития производительных сил, но и то, что это еще больше истощало производительные силы крестьянства. .

Стоит также отметить, что в то время как интегрированный национальный рынок, который Поланьи описал как первый вид рынка, работающий на принципах конкуренции, развился в Англии довольно рано, Франции пришлось ждать наполеоновской эпохи, чтобы устранить внутренние барьеры в торговле. Важным моментом является то, что развитие конкурентного национального рынка было следствием, а не причиной капитализма и рыночного общества. Эволюция единого конкурентного национального рынка отражала изменения в способе эксплуатации и характере государства.

Важным моментом является то, что развитие конкурентного национального рынка было следствием, а не причиной капитализма и рыночного общества. Эволюция единого конкурентного национального рынка отражала изменения в способе эксплуатации и характере государства.

Так, например, во Франции сохранение политически установленной собственности или «внеэкономических» форм эксплуатации означало, что ни государство, ни экономика не были по-настоящему интегрированы. Полномочия эксплуатации, которые были политическими и экономическими одновременно, в форме государственной службы, а также остатков старой аристократической и муниципальной юрисдикции, имели тенденцию дробить и государство, и экономику даже при абсолютизме. В Англии существовало более четкое разделение между политической, принудительной властью государства и эксплуататорской властью имущих классов, которые извлекали свое богатство из чисто «экономических» форм эксплуатации. Частная экономическая власть правящего класса не умаляла политического единства государства, и существовало как подлинно централизованное государство, так и целостное национальное хозяйство.

Крестьяне с незапамятных времен применяли различные способы регулирования землепользования в интересах сельской общины. Они ограничили определенные обычаи и предоставили определенные права не для увеличения богатства помещиков или государств, а для сохранения самой крестьянской общины, возможно, для сохранения земли или для более справедливого распределения ее плодов, а часто и для обеспечения населения. менее удачливые члены сообщества. Даже частная собственность на собственность, как правило, была обусловлена такой обычной практикой, предоставляя невладельцам определенные права на использование собственности, принадлежащей кому-то другому. В Англии было много таких практик и обычаев. Существовали общие земли, на которых члены общины могли иметь право выпаса скота или право собирать дрова, и существовали различные другие виды прав пользования частной землей, такие как право собирать остатки урожая в определенные периоды времени. год.

. С точки зрения улучшения положения помещиков и фермеров-капиталистов земля должна была быть освобождена от всякого такого препятствия для их продуктивного и прибыльного использования собственности. Между шестнадцатым и восемнадцатым веками нарастало давление с целью отменить обычные права, которые мешали капиталистическому накоплению. Это может означать разные вещи: оспаривание авторских прав на коррунонные земли, заявляя об исключительной частной собственности; ликвидация различных прав пользования частной землей; или оспаривание традиционных форм владения и пользования, которые давали многим мелким землевладельцам право владения без однозначного юридического титула. Во всех этих случаях традиционные концепции собственности должны были быть заменены новыми, капиталистическими концепциями собственности — не только как «частной», но и исключительной. Других индивидуумов и несовпадение нужно было исключить, устранив деревенское регулирование и ограничения на землепользование (чего, например, не происходило во Франции в той же мере и в той же степени), особенно путем аннулирования обычных прав пользования.

Между шестнадцатым и восемнадцатым веками нарастало давление с целью отменить обычные права, которые мешали капиталистическому накоплению. Это может означать разные вещи: оспаривание авторских прав на коррунонные земли, заявляя об исключительной частной собственности; ликвидация различных прав пользования частной землей; или оспаривание традиционных форм владения и пользования, которые давали многим мелким землевладельцам право владения без однозначного юридического титула. Во всех этих случаях традиционные концепции собственности должны были быть заменены новыми, капиталистическими концепциями собственности — не только как «частной», но и исключительной. Других индивидуумов и несовпадение нужно было исключить, устранив деревенское регулирование и ограничения на землепользование (чего, например, не происходило во Франции в той же мере и в той же степени), особенно путем аннулирования обычных прав пользования.

Корпус

Это подводит нас к самому известному переопределению прав собственности: ограждению. Ограждение часто считают просто ограждением общей земли или «открытых полей», характерных для определенных частей английской сельской местности. Но ограждение означало не просто физическое ограждение земли, но исчезновение прав общего и обычного пользования, от которых зависели средства к существованию многих людей.

Ограждение часто считают просто ограждением общей земли или «открытых полей», характерных для определенных частей английской сельской местности. Но ограждение означало не просто физическое ограждение земли, но исчезновение прав общего и обычного пользования, от которых зависели средства к существованию многих людей.

Ранние ограждения иногда производились мелкими фермерами или с их согласия и не всегда в ущерб им. Но первая крупная волна социально разрушительного ограждения произошла в шестнадцатом веке, когда более крупные землевладельцы стремились вытеснить простолюдинов с земель, которые можно было выгодно использовать в качестве пастбищ для все более прибыльного овцеводства. Современные комментаторы считали ограждение более, чем какой-либо другой фактор, ответственным за растущую чуму бродяг, тех обездоленных «людей без хозяина», которые скитались по сельской местности и угрожали общественному порядку.7 Самый известный из этих комментаторов, Томас Мор, хотя сам был ограждающим , описал эту практику как «овец, пожирающих людей». Эти социальные критики, как и многие историки после них, возможно, переоценили последствия ограждения за счет других факторов, ведущих к трансформации английских отношений собственности. Но она остается наиболее ярким выражением неумолимого процесса, менявшего не только английскую деревню, но и мир: рождение капитализма.

Эти социальные критики, как и многие историки после них, возможно, переоценили последствия ограждения за счет других факторов, ведущих к трансформации английских отношений собственности. Но она остается наиболее ярким выражением неумолимого процесса, менявшего не только английскую деревню, но и мир: рождение капитализма.

Ограждение продолжало оставаться основным источником конфликтов в Англии раннего Нового времени, будь то овцеводство или все более прибыльное земледелие. В шестнадцатом и семнадцатом веках беспорядки в ограждениях перемежались, и ограждение стало главной причиной недовольства во время Гражданской войны в Англии. На ранних этапах монархическое государство в некоторой степени сопротивлялось этой практике, хотя бы из-за угрозы общественному порядку. Но как только земельным классам удалось приспособить государство к своим меняющимся потребностям — успех, более или менее окончательно закрепившийся в 1688 г., в ходе так называемой «Славной революции» больше не было вмешательства государства, и возникло новое движение огораживания. появились в восемнадцатом столетии так называемые «парламентские огораживания». В этом виде огораживания угасание беспокоящих прав собственности, которые мешали некоторым землевладельцам накапливать накопления, происходило актами парламента. Ничто более отчетливо не свидетельствует о торжестве аграрного капитализма.

появились в восемнадцатом столетии так называемые «парламентские огораживания». В этом виде огораживания угасание беспокоящих прав собственности, которые мешали некоторым землевладельцам накапливать накопления, происходило актами парламента. Ничто более отчетливо не свидетельствует о торжестве аграрного капитализма.

Происхождение капитализма, классовая борьба и буржуазная революция

Здесь должно быть ясно, что развитие своеобразных форм собственности в английском сельском хозяйстве повлекло за собой новые формы классовой борьбы. Здесь мы снова можем подчеркнуть специфику аграрного капитализма, противопоставив английскую ситуацию французской. Различия в формах собственности и способах эксплуатации, которые, как мы видели, были характерны для этих двух крупнейших европейских держав, отражались в различных вопросах и сферах классовой борьбы и в различных отношениях между классом и государством.

Это поднимает некоторые важные вопросы о роли классовой борьбы в развитии капитализма.