Философская школа софистики | ГРЕЦИЯ

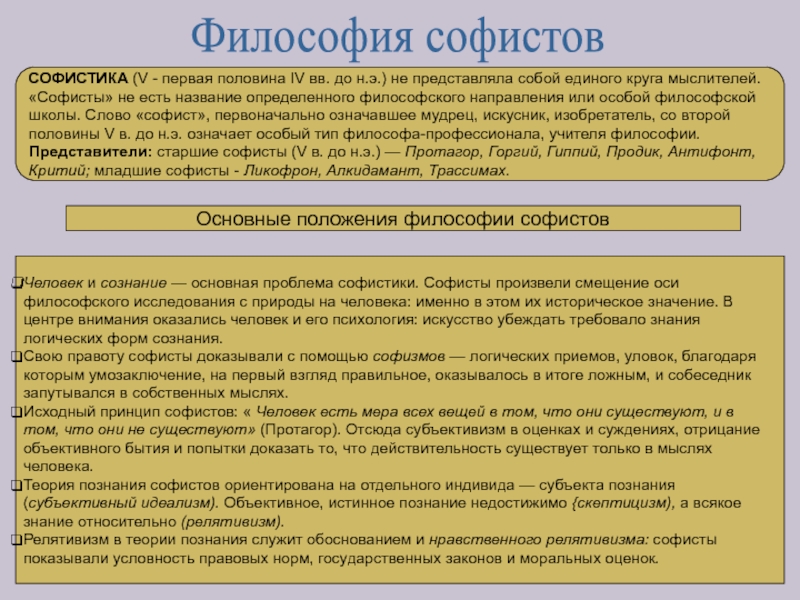

Софисты (дословно: σοφιστης – изобретатель, мудрец) — мудрецы, преподающие философию и другие дисциплины в Древней Греции за деньги. Основные положения философии софистов, отличающиеся от учений философов иных школ, которые преподавали бесплатно, выделяются зачастую абсурдностью диалектико-логических правил, общепринятых в то время.

Учения софистов, как и происхождение общего течения софистики и закат их деятельности датируется V-IV в. до нашей эры – по IV век нашей эры.

Школа софистов. Представители

Наиболее яркими представителями софистики являются:

Проотагор (крайний справа), фрагмент картины Сальватора Розы- Протагор Абдерский (из Абдер) — один из старших софистов, виднейший представитель школы софистики, из числа ее родоначальников. Странствующий преподаватель, скептик и материалист. Ему принадлежит тезис: «Человек – есть мера всех вещей». Аналитики утверждают, что с Протагором, иногда опасался дискутировать даже Сократ.

- Горгий. ученик Эмпедокла. Странствующий знаменитый учитель и теоретик красноречия. Знаменит своей Олимпийской речью на играх 392 года, в которой призвал всех присутствующих к борьбе с варварами.

Подробней о деятельности этих персон можно ознакомиться в диалогах Платона «Протагор» и «Горгий». Кстати, именно из таких произведений Платона, как «Апология Сократа» , «Пир» «Государство», «Менон», «Софист» можно вывести предположение о том, что софисты крайне не любили, но опасались и уважали выдающихся «Философов-одиночек» таких как Сократ в том числе. Потому, что многие юные мужи предпочитали учиться уму именно у таких как Сократ. Софисты противопоставляли свое учение учению Сократа, а сам Сократ составлял крайне сильную конкуренцию течению и учениям софистов.

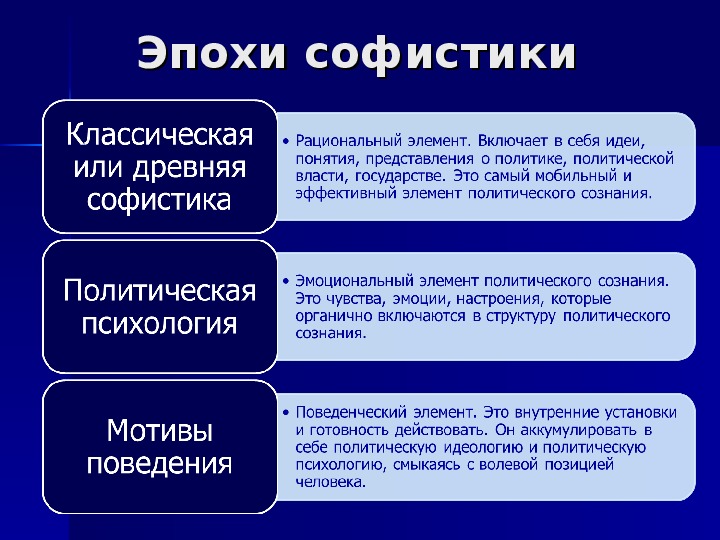

Исследователи античной философии классифицируют эпоху существования софистов на три периода:

- Классический период датирован началом V первой половиной IV веков.

Представители, так называемые старшие софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и тд.

Представители, так называемые старшие софисты: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и тд. - Второй период – II – начало III века нашей эры.

- Третий период – III – ΙV век нашей эры.

Философские идеи софистов

С точки зрения философии утверждения софистов и направление софистики являли собой свод выборочных, разносторонних концепций, теорий и мировоззренческой систематики. В общем, течение софистики лишь поначалу создает свои учения, но позже уже производит на свет довольно небольшое количество своих теорий, подбирая, вбирая, модернизируя, видоизменяя философские взгляды иных течений, представителей философской мысли, и ярких периодов философской жизни.

Особенности философии софистов

Нормы морали и этики у софистов абсолютно произвольно отображаются в зависимости от временных рамок. Эти нормы трактуются с точки зрения концепции релятивизма (т.е. теории относительности), иными словами, софисты утверждали, что один и тот же человек способен воспринимать одно и то же явление по разному, в зависимости от множества влияющих на него факторов (настроение, состояние и тд).

Философские взгляды софистов, софистику критиковали такие выдающиеся мыслители как Сократ и Платон. Также, в число критиков входят представители сократических школ, таких как киники, мегарики и киренаики. Позже, постепенно в учениях софистов становилось все меньше конструктивных философских концепций. Софистика со временем начала выходить на уровень, «качественной риторики», то есть оставалась лишь риторика и искусство побеждать в спорах, но это искусство искусством мыслить назвать было бы не совсем корректно. Хотя, конечно, на самом банальном и обыденном уровне, определенно, это сделать можно.

Религиозные взгляды софистов

Значительное количество софистов, большая их составляющая часть по определению своему являлись приверженцами агностицизма, либо атеизма.

Так, например, знаменитый Протагор, будучи агностиком, сыскал себе славу представителя воинствующего атеизма и полного безбожника. Тут необходимо подчеркнуть тот факт, что обвинения в безбожничестве и богохульстве были предъявлены Сократу, за что последний и был казнен (хотя и не только за это).

В своем труде «О богах» Протагор писал о следующем:

О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому, что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос темен и людская жизнь коротка.

Софисты. Большая российская энциклопедия

Философские школы, направления, движения

- Области знаний:

- Философия

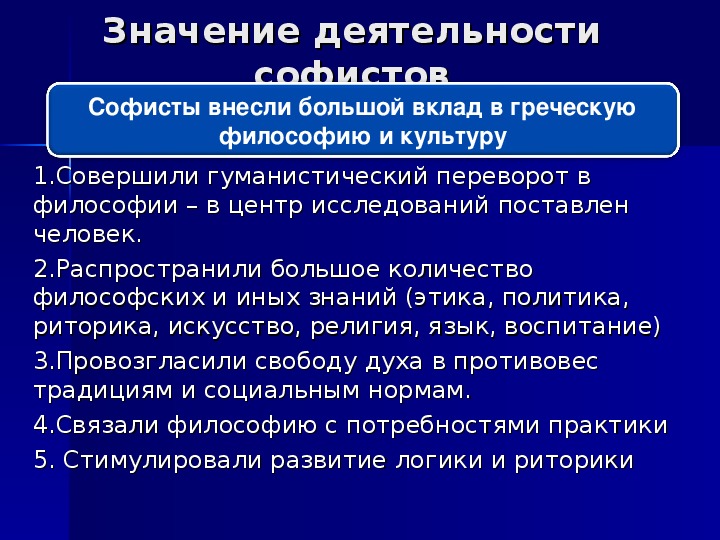

Софи́сты (греч. σοφιστής – учитель мудрости, от σοφίζω – умудрять, наставлять, обучать какому-то искусству), в Древней Греции частные преподаватели наук и искусств во 2-й половине 5 в. до н. э., предлагавшие за плату молодым людям подготовить их к успешной деятельности в публичной и частной сфере. К древним софистам относятся Протагор, Горгий, Продик из Кеоса, Гиппий из Элиды, Антифонт, Критий Афинский, Фрасимах Халкедонский, т. н. Аноним Ямвлиха (неизвестный софистический автор конца 5 в., выдержки из которого сохранились в «Протрептике» Ямвлиха) и автор трактата «Двойные речи». К древним софистам следует также причислить автора папируса из Дервени (из круга Продика) – трактата о происхождении религии, в котором религиозное содержание орфической теогонии полемически подменяется натуралистичной физикой Анаксагора. Среди софистов – энциклопедисты, преподававшие весь круг наук того времени, включая естествознание и математику (Гиппий и др.). Но главный упор, как правило, делался на риторику и диалектику – умение убеждать, аргументировать и представлять «слабый тезис сильным» (например, в суде). Софисты внесли значительный вклад в развитие социальной философии, этики, антропологии, истории, грамматики. Сочинения древних софистов (за исключением «Двойных речей» и нескольких шутливых декламаций Горгия) не сохранились, их взгляды известны только из ссылок и цитат у позднейших авторов, прежде всего у Платона. Платон изобразил софистов теоретическими оппонентами Сократа и посвятил полемическим беседам Сократа с самыми известными софистами одноименные диалоги: «Протагор», «Горгий», «Гиппий Больший», «Гиппий Меньший» и др.

К древним софистам следует также причислить автора папируса из Дервени (из круга Продика) – трактата о происхождении религии, в котором религиозное содержание орфической теогонии полемически подменяется натуралистичной физикой Анаксагора. Среди софистов – энциклопедисты, преподававшие весь круг наук того времени, включая естествознание и математику (Гиппий и др.). Но главный упор, как правило, делался на риторику и диалектику – умение убеждать, аргументировать и представлять «слабый тезис сильным» (например, в суде). Софисты внесли значительный вклад в развитие социальной философии, этики, антропологии, истории, грамматики. Сочинения древних софистов (за исключением «Двойных речей» и нескольких шутливых декламаций Горгия) не сохранились, их взгляды известны только из ссылок и цитат у позднейших авторов, прежде всего у Платона. Платон изобразил софистов теоретическими оппонентами Сократа и посвятил полемическим беседам Сократа с самыми известными софистами одноименные диалоги: «Протагор», «Горгий», «Гиппий Больший», «Гиппий Меньший» и др.

Большинство древних софистов были сторонниками натуралистичной картины мира, созданной представителями ионийской традиции и исключавшей участие богов в происхождении мира и их влияние на жизнь людей (в 5 в. в Афинах эта традиция представлена Анаксагором). Софисты дополнили ионийскую космогонию историей культуры и цивилизации (трактат Протагора «О первобытном состоянии»), содержащей идею прогресса человеческого рода. На этих базисных идеях был основан программный антропологизм и гуманизм Протагора («Человек есть мера всех вещей»): не боги, а человек делает действительными принятые в обществе представления о добре и зле, справедливости и несправедливости. Для многих простых афинян (особенно консервативных и набожных) взгляды софисты казались «безбожными». Ревнители старинного благочестия инициировали ряд процессов против афинских интеллектуалов по «обвинению в нечестии» (γραφὴ ἀσεβείας), жертвами которых стали Анаксагор, Диоген Аполлонийский, Протагор (его сочинение «О богах» было публично сожжено глашатаем на агоре, а сам он приговорён к изгнанию) и в 399 г. Сократ (хотя он был противником софистов). Платон, который, в отличие от софистов, был глубоко религиозным мыслителем и непримиримым критиком демократии, отвергал софистическую историю цивилизации и теорию общественного договора. Портреты софистов в его диалогах имеют карикатурный характер, и именно под их влиянием возникли негативные коннотации слова «софист», до Платона бывшего нейтральным термином, нередко с положительным значением. После поражения Афин в Пелопоннесской войне на смену натурализму и гуманизму софистов пришло возрождение религиозной метафизики Пифагора в Афинской академии: «Не человек, а бог есть мера всех вещей», объявил Платон в «Законах».

Сократ (хотя он был противником софистов). Платон, который, в отличие от софистов, был глубоко религиозным мыслителем и непримиримым критиком демократии, отвергал софистическую историю цивилизации и теорию общественного договора. Портреты софистов в его диалогах имеют карикатурный характер, и именно под их влиянием возникли негативные коннотации слова «софист», до Платона бывшего нейтральным термином, нередко с положительным значением. После поражения Афин в Пелопоннесской войне на смену натурализму и гуманизму софистов пришло возрождение религиозной метафизики Пифагора в Афинской академии: «Не человек, а бог есть мера всех вещей», объявил Платон в «Законах».

От эпохи древних софистов следует отличать Вторую софистику 2 в. н. э., связанную с литературным движением аттицизма – ориентацией на классические образцы аттической прозы. Писатели Второй софистики (Элий Аристид, Дион Хрисостом, Филострат, Лукиан, отчасти Плутарх и др.) были преимущественно риторами, культивировали изящество слога и любили публичные декламации эпидейктического («показного») и моралистического толка.

Дата публикации: 28 июля 2022 г. в 15:28 (GMT+3)

Древнегреческая философияСофистическая школа

Софистическая школа представляет собой противоречивую фазу античной философии. Он сильно взвешен платоновской критикой, которая является одновременно самым древним источником его творчества и его значением. Последующие и современные философы смотрели на софистов разными глазами в каждом случае, в зависимости от их личной точки зрения на большие философские вопросы. Во всяком случае, несмотря на время от времени появляющихся его сторонников, у широкой публики его имя ассоциируется с негативной аргументацией.

Это факт, что софистика проявилась как широкое отношение отречения, сомнения во всем. И оно появилось с намерением разрушить любую структуру, которую методично возводила логика досократиков. Но каков был мотив этой деятельности? Насколько нам известно, такое отношение софистов было результатом разочарования в ответах, данных досократовской философией.

Софисты были прежде всего учителями, причем очень высокооплачиваемыми учителями. Они преподавали общее образование и преподавали риторику. Они использовали потребности своего возраста и особенно потребность афинских родителей в образовании своих детей, чтобы подготовить их к активному участию в общественной жизни и в демократическом управлении городом. Так софисты стали основоположниками педагогической науки. Но также и многие другие науки, как, например, психология, составляющая основу педагогики, и вообще искусство «убеждения» — особенно софистическое искусство — языкознание и грамматика, являвшиеся необходимой тренировкой для полного овладения риторикой, и другие подобные и смежные науки.

Много споров было потрачено на различия между софистами и Сократом. Однако общего у них было больше, чем различий. Платон отвечал за то, чтобы подчеркнуть различия и смягчить сходство. Но и софисты, и Сократ перестали заниматься естественным бытием или становлением досократиков и направили свой интерес на человека и его произведения. Также было распространено убеждение, что прежний образ жизни, традиции, не могут сохраниться, ибо они уже были разъедены в их дни. Ответы на этот последний вопрос софистов и Сократа различались. Софисты ответили отрицательно, стремясь разрушить традицию и традиционные ценности, тогда как Сократ положительно, стремясь построить их с самого начала на логических основаниях.

Но и софисты, и Сократ перестали заниматься естественным бытием или становлением досократиков и направили свой интерес на человека и его произведения. Также было распространено убеждение, что прежний образ жизни, традиции, не могут сохраниться, ибо они уже были разъедены в их дни. Ответы на этот последний вопрос софистов и Сократа различались. Софисты ответили отрицательно, стремясь разрушить традицию и традиционные ценности, тогда как Сократ положительно, стремясь построить их с самого начала на логических основаниях.

[Кириазис, Константин Д. Вечная Греция. Перевод Гарри Т. Хионидеса. Публикация в чате.] ОЧИСТИТЬ=ВЛЕВО>

Авторское право

Содержимое этого сайта, включая все изображения и текст, предназначено только для личного, образовательного, некоммерческого использования. Содержимое этого сайта не может быть воспроизведено ни в какой форме без надлежащей ссылки на текст, автора, издателя и дату публикации [и номера страниц, если это уместно].

Воссоздала ли высшая школа условия, приведшие к возникновению софистики? | Философия

Из всех древнегреческих философских традиций история наименее благосклонна к софистам. Многие люди стремятся быть эпикурейцами. Некоторые счастливы, что их считают стоиками, если стоики могут быть довольны чем-либо. Циников хватает. Даже у эксцентричных пифагорейцев, которые отказывались есть бобы, были свои последователи: вспомните Стэнли Грина, который ходил взад и вперед по лондонской Оксфорд-стрит с плакатом, призывающим нас есть меньше бобов, вызывающих страсть, и не сидеть так много. ? Пифагор гордился бы им. Но кто подпишется как карточный софист? Софистика стала отождествляться с заведомо ложным аргументом по корыстным причинам. Нет, спасибо.

Многие люди стремятся быть эпикурейцами. Некоторые счастливы, что их считают стоиками, если стоики могут быть довольны чем-либо. Циников хватает. Даже у эксцентричных пифагорейцев, которые отказывались есть бобы, были свои последователи: вспомните Стэнли Грина, который ходил взад и вперед по лондонской Оксфорд-стрит с плакатом, призывающим нас есть меньше бобов, вызывающих страсть, и не сидеть так много. ? Пифагор гордился бы им. Но кто подпишется как карточный софист? Софистика стала отождествляться с заведомо ложным аргументом по корыстным причинам. Нет, спасибо.

В диалогах Платона софисты изображаются псевдофилософами, которым нравится запутывать своих оппонентов схемами необоснованных аргументов для сомнительных выводов. Сократ провожает их довольно рано в ходе дискуссии, и их заменяют серьезные молодые люди, запутанные Сократом в схемах чуть более серьезных аргументов для столь же сомнительных выводов.

Однако, по мнению некоторых комментаторов, софисты стали жертвами обстоятельств. Многие были приличными мыслителями без особого желания обманывать ложной логикой. Их проблема заключалась в том, чтобы жить в то время, когда богатые молодые граждане хотели научиться риторическим навыкам, которые произвели бы фурор на публичном форуме. Политически честолюбивые богачи поручили софистам научить их тому, как сделать так, чтобы более слабый аргумент побеждал более сильный. Так что у нас это. Возможно, подводные камни ориентированного на рынок высшего образования?

Многие были приличными мыслителями без особого желания обманывать ложной логикой. Их проблема заключалась в том, чтобы жить в то время, когда богатые молодые граждане хотели научиться риторическим навыкам, которые произвели бы фурор на публичном форуме. Политически честолюбивые богачи поручили софистам научить их тому, как сделать так, чтобы более слабый аргумент побеждал более сильный. Так что у нас это. Возможно, подводные камни ориентированного на рынок высшего образования?

Не совсем так. На протяжении большей части истории образование было товаром. Философ Шопенгауэр, например, был приват-доцентом Берлинского университета и получал оплату только от тех, кто посещал его лекции. Намеренно планируя свои лекции так, чтобы они противоречили гораздо более популярным курсам его врага Гегеля, он зарабатывал гроши. На самом деле большинство преподавателей университетов на протяжении всей истории так или иначе полагались на оплату своих учеников. Если профессора Гарварда, Стэнфорда и Йельского университета сопротивлялись коррупции, почему софисты пали?

Мы можем только строить догадки, но есть как минимум три дополнительных фактора, которые нужно добавить к оплате. Второй – инструментальный подход к обучению. Афинская молодежь не интересовалась философией или логикой как таковой. Они учились, чтобы приобрести навыки для реализации своих амбиций. В-третьих, сплетни распространялись быстро, и репутация учителей могла быть установлена или разрушена. И, наконец, на рынке было много конкурентов (в буквальном смысле). Если вы не получали от своего учителя того, что хотели, было много других, занимающихся своим делом. В этих обстоятельствах заказчик — король (или королева, хотя и не в древних Афинах).

Второй – инструментальный подход к обучению. Афинская молодежь не интересовалась философией или логикой как таковой. Они учились, чтобы приобрести навыки для реализации своих амбиций. В-третьих, сплетни распространялись быстро, и репутация учителей могла быть установлена или разрушена. И, наконец, на рынке было много конкурентов (в буквальном смысле). Если вы не получали от своего учителя того, что хотели, было много других, занимающихся своим делом. В этих обстоятельствах заказчик — король (или королева, хотя и не в древних Афинах).

Таким образом, софисты пострадали, потеряв контроль над учебным планом. Если бы ученики искренне хотели учиться ради самого обучения, они бы подчинялись своим учителям. Точно так же, если бы у учителей была монополия или ученики не разговаривали друг с другом, учителя могли бы оставаться на вершине. Но это не должно было быть.

Возможно, мы воссоздали условия, приведшие к возникновению софистики. Буквально за последние несколько лет мы ввели значительную плату за обучение; быстрый обмен мнениями в форме Национального опроса студентов (NSS), который повторяется каждый год и широко освещается; и все более отчаянная конкуренция между университетами.