от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. История пропаганды. Библиотека.

Теперь, услышав, как критикуют почвенников, время посмотреть на экзекуцию, которой подвергаются западники.

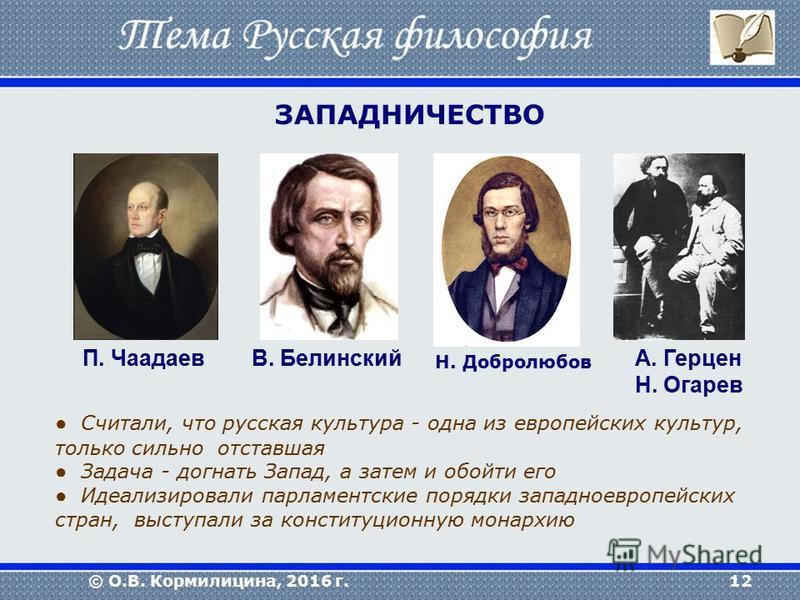

Западническое мировоззрение также может быть оспорено по очень разным линиям. Можно усомниться в том, что западники желают добра России и русским — это обвинение в «русофобстве ». Можно сказать, что западники мешают мировому развитию, перенося частный опыт Европы на другие культуры и страны, которые призваны сыграть иную роль в истории. Можно укорить их в непонимании того, чему, собственно, учит Европа: сказать, что западники слепо подражают частностям европейского развития, препятствуя усвоению того универсального и ценного урока, который Европа «на самом деле» дала миру. Наконец, возможна и такая позиция, что современное развитие Европы является ошибочным, ведущим в пропасть, и тогда западники выступают как агенты «мирового зла». Можно считать, что Европа всегда была такой «нехорошей », а можно полагать, что она лишь недавно «испортилась».

В. МежуевЧто вызывает несогласие, когда слушаешь наших западников? Связав себя с проведением радикальной экономической реформы, призванной превратить Россию в капиталистическую страну, они подняли на щит, абсолютизировали и то, что противопоказано не только традиционной России, но и самому Западу как культурному образованию. В этом их коренное расхождение с русскими западниками прошлых времен. Последние, как известно, если и завидовали Западу, то только наличию у него политической свободы и просвещения. О «просвещенной свободе» еще Пушкин писал. Не рынок и частную собственность отвергали западники, но «дух капитализма» с его «протестантской этикой» и культом частной выгоды и наживы, возведенными в ранг высшей человеческой добродетели.

Мир «лавочников», европейского «мещанства» был для них не Западом даже, а изменой Запада самому себе, его культурным «грехопадением», предательством собственных идеалов свободы, равенства и братства. Отсюда и разочарование некоторых русских западников (Герцена, например) в современной им Европе, их обращение к социализму в качестве противоядия против буржуазной пошлости.Классическому русскому западничеству противостоит сегодня его новая разновидность, объявившая капитализм высшей и конечной целью исторического развития, заветной мечтой всего человечества. Если западники первого призыва отвергали буржуазный Запад во имя спасения западной же культуры, которую они хотели сделать достоянием и России, то их нынешние потомки согласны пожертвовать и историей, и культурой России ради ее уподобления рядовой капиталистической стране. Первые западники, мечтая о свободной и просвещенной России, не умаляли ее великодержавия, ее государственного величия (защищая дело Петра, они защищали и существование Российской империи, понимая ее не как «тюрьму народов», а как способ их приобщения к западной культуре и цивилизованности), новые западники во имя вхождения в мировой рынок, похоже, согласны смириться с любой ролью, которую Запад предпишет России.

Ради счастья «быть Европой» они согласны стать какой угодно ее малой частью. Чем-то они напоминают незабвенного лакея Яшу из «Вишневого сада». Побывав однажды в Париже со своей барыней, он вернулся домой, преисполненный величайшего презрения к собственной стране: «…страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно…». И потому: «Любовь Андреевна! …Если поедете в Париж, то возьмите меня с собой.. Здесь оставаться положительно невозможно». От такого западничества разит передней, лакейской. Оно лишено чувства собственного достоинства и продиктовано всего лишь завистью к чужому достатку. Откуда взялся это новый тип западника, открыто ликующего по поводу развала собственного государства и слагающего гимны потребительскому раю? Искать его родословную в просвещенных западниках XIX века вряд ли правильно. Последние руки не подали бы нынешнему западнику. У старых западников сознание отсталости России от Запада не переходило в сознание ее неполноценности.

Россия была для них в чем-то отсталой страной, но более любимой, чем любая другая. И только сейчас отсталость стала отождествляться с чувством ущербности, ограниченности, чуть ли не врожденного уродства собственной страны, с неприязнью ко всему отечественному. Такое западничество можно назвать плебейским и холопским. Бердяев был прав, усматривая в нем наиболее яркое проявление нашей азиатчины. Стоит ли удивляться, что западник новой формации порождает в качестве ответной реакции на себя рост ксенофобии и консервативного национализма, обостренное чувство вражды и подозрительности ко всему, что исходит от Запада. Не Запад провоцирует это чувство, а «неистовые ревнители» Запада в нашей стране (Клуб Дискурс: Социум, 2001).

В. Ильин. 2000. Российская цивилизацияУместно напомнить, что лобовая вестернизация России, по различным оценкам предпринимавшаяся за 300 последних лет 14 раз, неизменно влекла сильнейшую дестабилизацию общества.

Ильин высказывает это как упрек позиции «вестерна», как он эту позицию именует. С его точки зрения, это не естественное течение процесса, а свидетельство ошибочности самой стратегии.

С его точки зрения, это не естественное течение процесса, а свидетельство ошибочности самой стратегии.

Можно попробовать резюмировать эту критику в немногих пунктах. Первый — непродуманность в проведении реформ, заимствования без полного осмысления ситуации, недостаточное внимание к выбору подходящих средств и способствующих обстоятельств. Второй: распространение в России чуждой ей культуры, причем более низкой, чем та, которая имеется.

Этот последний пункт на деле говорит о нескольких различных смыслах. Культура Европы, которая проникает в Россию, может рассматриваться как чуждая и потому вредная нашему развитию — независимо от собственных качеств данной европейской культуры и степени ее развития. Далее, культура современной Европы может трактоваться как низкая, упадническая, которая вредит России не чуждостью своей, а дегенеративностью. Возможны и иные варианты: можно говорить, что европейская культура одновременно и чуждая, и низкая; можно сказать, что она слишком высокая и не поддается заимствованию; можно говорить, что в Европе сменилось несколько культур, которые весьма разнохарактерны, так что одни из них — низкие, иные — чуждые, какие-то — высокие и т.

В.О. Ключевский. [1918]Закон жизни отсталых государств среди опередивших: нужда реформ созревает раньше, чем народ созревает для реформы.

Есть и другие обвинения. К перечисленным пунктам добавляется теория мирового заговора, направленного на разрушение России. Смысл этой теории в том, что русское государство обладает совсем особой и очень большой силой, оно реально препятствует развитию мира в определенном направлении и сторонники упомянутого направления стремятся убрать препятствие развитию мира. Эта концепция может быть иллюстрирована образом России как грозного бастиона, загораживающего человечеству одну из дорог — ту, что ведет к пропасти. Характерно, что в этой концепции довольно туманно указывается, какой дорогой надлежит двигаться человечеству, а основной упор делается именно на препятствование чужому движению и описание ужасов, которые ждут человечество, если Россия уступит и пустит неразумное на неправильный путь.

М. НазаровИ чем больше человечество входит в предапокалипсическую эпоху, тем очевиднее развитие «тайны беззакония» становится для православного человека — в этой небывалой ранее поляризации и состоит основное отличие нынешнего противостояния западников и почвенников от условий XIX века. Это все откровеннее проявляется и в антирусской политике Запада в XX веке, издавна направленной на разрушение альтернативной русской цивилизации, мешавшей планам глобальной апостасии мировой финансовой «закулисы». …

События 1990-х годов наглядно показали даже некоторым прозревшим западникам (и заставили их протестовать, как А. Синявского и др.), что если необходимый отрицательный аспект «свободы от» (рабства) не дополняется положительным аспектом «свободы для» (служения Истине), свобода становится разрушительной. С нашей точки зрения, в этом главный порок нашего западничества: даже в лучших своих представителях оно способно лишь бороться «против чего», но не «за что».

А поскольку в мире не бывает нравственного вакуума, — все, что не служит Богу, в той или иной мере служит его противнику, издавна соблазняющему людей на построение утопии собственного совершенного «рая» на несовершенной земле… (Клуб Дискурс: Социум, 2001).

Г. Померанц. 1994. Выбор XXI векаНикто не заставлял Ленина перейти от социал-демократии к большевизму. Никто не заставлял Гитлера уничтожать целые народы. И никто не заставляет сербов, хорватов и мусульман убивать друг друга. Их самих охватило безумие. Исторический процесс, начавшийся на Западе, провоцирует — перейдя на Восток — большевизм, нацизм и т. д. Но прямой вины Запада здесь нет. /…/ Ответственность лежит на тех, кто сделал выбор.

Логика этой концепции ведет к тому, что западники, обычно обвиняемые в бурной, но непродуманной деятельности, так сказать выполняющие роль «безумных строителей», становятся чистыми разрушителями, не имеющими позитивного смысла. Здесь говорится об ошибках трансляции, о том, что то, что на Западе имеет определенный смысл, при бездумном переносе в Россию и значительном тиражировании становится прямо вредным для страны.

Здесь говорится об ошибках трансляции, о том, что то, что на Западе имеет определенный смысл, при бездумном переносе в Россию и значительном тиражировании становится прямо вредным для страны.

Далее Назаров развивает уже знакомый нам аргумент о продвижении низшей культуры.

М. НазаровБолее же всего православные почвенники обеспокоены сейчас тем, что в западных демократиях, особенно в США, все заметнее целенаправленное использование свободы «мировой закулисой» как свободы греха для варваризации населения — поскольку расчеловеченными эгоистичными индивидуумами проще управлять посредством единого финансового механизма, который на место абсолютных духовных ценностей ставит абсолютные денежно-материальные. При этом пресловутые «права человека» трактуются скорее как права и потребности животного, а не существа, созданного по образу и подобию Божию. Генная инженерия все более неприкрыто обращается с человеком как с животным продуктом /…/

В отношении к идеалам, мне кажется, выявляется очень характерная черта в разных установках западников и почвенников: западники готовы потакать человечеству в его греховном состоянии и подлаживать формы государственного устройства под эту греховность как норму; почвенники же стремятся несмотря ни на что подтягивать свой народ из греховного состояния к должному высокому идеалу, руководствуясь служением Богу и его абсолютными критериями.Почвенники не отказываются от своего идеала, независимо от того, насколько этот идеал осуществим в данное время, поскольку нельзя отказываться от служения Истине.

/…/ К сожалению, современное западничество не видит опасности Нового Мирового Порядка и считает его неизбежным «прогрессом»— поскольку не желает рассматривать его в православном историо-софском масштабе (Клуб Дискурс: Социум, 2001).

По сути, об этой же низшей культуре — или, если угодно, о противопоставлении цивилизации и культуры — говорит и М. Соколов.

М.СоколовСладостно и приятно следовать заветам либералов-западников, покуда они сводятся к удобоисполнимым и очевидным в своей правоте рекомендациям типа тех, что негоже мочиться в лифте (хищничать, лжесвидетельствовать, злоупотреблять доверием, бить жидов, спасая Россию etc.). Трудности начинаются, когда столь же безоговорочно надобно признать святость гуманитарных бомбардировок, политкорректное, методических действий по уничтожению Македонии, когда надобно преклоняться перед любым бандитом и безобразником, именующим себя представителем угнетенных меньшинств, а равно борцом за свободу etc.

/…/ Иначе говоря, спор может быть плодотворен, когда они станут разбирать, что есть субстанция Запада (т. е. некоторые превосходные принципы), а что — акциденция (непосредственно данные нам в ощущениях образы западного быта). Договорившись о том, что они в многообразной картине Запада готовы считать сущностью, а что — явлением, они с большим успехом могли бы прояснить и свое отношение к России (Клуб Дискурс: Социум, 2001).

И. КлямкинОчень легко спорить с теми, кто зовет присоединяться к западной цивилизации «любой ценой». Наверное, такие люди есть. Но ограничиваться отмежеванием от них — значит совсем уж упростить свою интеллектуальную задачу (Клуб Дискурс: Социум, 2001).

Итак, мы встретились с некоторым числом критических позиций, по которым обычно «оказываются виноваты» западники. Что говорили прежние критики западничества? Могут ли они что-нибудь добавить к этой критике?

Прежде всего, «старые западники», как и их современные противники, остерегают от «европейничанья» и слепого подражания Европе. Впрочем, этими самыми остережениями признавалось, что такое «слепое подражание» имеет место.

Впрочем, этими самыми остережениями признавалось, что такое «слепое подражание» имеет место.

В.Г. Белинский. 1847. Взгляд на русскую литературу 1846 годаТеперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль донкихотов, горячась из него. Этим мы заслужили бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения.

По сути, о том же слепом заимствовании и чрезмерной отвлеченности — как от русской, так и от европейской действительности — говорили 70 лет спустя.

В.Н. Муравьев. 1918. Рев племениРусское интеллигентское миросозерцание, в том виде, в каком оно существовало в XIX веке, очень определенно.

В него вошла совокупность идей, отражавших все главные течения европейской мысли. Но отличительная черта всего этого миросозерцания заключалась в том, что идеи эти усвоены были со свойственным русской душе максимализмом. Они доводились без колебаний до конца. Из них сделаны были бесстрашно все последние, самые суровые и нелепые выводы. Русские интеллигенты остались русскими людьми, искали в европейских откровениях последнюю религиозную правду.

Русское интеллигентское миросозерцание есть доведенное до конца отвлеченное построение жизни. /…/ Интеллигентская мысль есть мысль о человеке, о мире, о государстве вообще, а не об этом человеке, об этом мире, об этом государстве.

Революция произошла тогда, когда народ пошел за интеллигенцией. Конечно, народ /…/ должен был куда-то идти. /…/ Но путь, по которому пошел народ, был указан ему интеллигенцией. И в том, что революция приняла такой вид, виновны не одни большевики, но вся интеллигенция, их подготовившая и вдохновившая.

С.Н. Трубецкой. 1926. Евразийство. Опыт систематического изложенияРазумно ли России снова заимствовать у Европы ее специфические формы, уже в Европе подвергаемые сомнению и, таким образом, прививать себе трупный яд, если в самой России уже возникли новые и органические формы государственности? Мы думаем, что проблема народности государства в общем и целом разрешается современной Россией органически и удачно, как опосредованная демократия. Задача заключается в том, чтобы развить и окончательно оформить наметившееся, освободив его от искажений, вызванных коммунистической идеологией и коммунистической политикой.

Эти замечания указывают на тот пункт, который мы обозначили как «непродуманность» позиции западников. Замечательно современно звучат слова Герцена:

А.И. Герцен. 1850. Письма из Франции и ИталииОни обратились тоже к политической экономии. Но какой ответ, какое наставление могли найти они в науке, последовательно говорившей неимущему «не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12, 14 часов в сутки, или ты умрешь с голоду!».

К этим советам человеколюбивая наука прибавляла поэтическую сентенцию, что не все приглашены природой на пир жизни, и злую иронию, что вольному воля, что нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд.

Ниже приводятся высказывания, в которых отмечается уже знакомый нам аспект понижения культурного уровня в результате контакта с западной цивилизацией. Заметим, что не только направления критической мысли почти не изменились за истекший век, но и реальность — по крайней мере, в некоторых отношениях — осталась прежней.

С.Л. Франк. 1918. De profundisЕсли мы в эпоху революции присутствовали при ужасающем упадке уровня общественного мнения, при головокружительной быстроте падения всего лучшего и возвышения всего худшего, то внимательный наблюдатель увидит в этом вихре лишь последний, стремительный и узкий круг того духовного водоворота, который уже давно захватил нас. В течение едва ли не всего XIX века в общественном мнении укреплялось не лучшее и творческое, а скорее худшее, наиболее грубое, примитивное и разрушающее из умственных течений.

Наши славянофилы были, конечно, духовно глубже и плодотворнее вытеснивших их западников, как западники 40-х годов — более значительны, культурны и духовно богаты, чем радикалы 60-х годов. Великие русские прозорливцы, как Пушкин, Тютчев, Достоевский, К. Леонтьев, Вл. Соловьев, задыхались в атмосфере окружающего их пошлого и плоского общественного мнения. Из западных влияний в России наибольший успех имели всегда более плоские и притом именно отрицательные и разрушительные течения.

Правда, мысль Франка несколько отличается от того, что утверждает М. Назаров. Франк не говорит, что культура Европы низка по сравнению с культурой России и потому оказывает на нее тлетворное влияние. Он утверждает, что Россия по какой-то причине заимствует низший пласт культуры Европы. Почему это происходит? Может быть, сказывается легкость такого заимствования? Или то, что низшие слои разных культур наиболее подобны? Или структура общественного сознания была такой, что все в большей степени чувствовала близкими себе именно идеи этого слоя? Или этот низкий слой культуры заимствуется всегда, и весь вопрос в том, есть ли у культуры-реципиента набор противоядий от этой необходимой подкладки всякого заимствования?

Мы обратились к высказываниям западников начала XX века.

С.Л. Франк вместе с П.Б. Струве противостояли тогдашним почвенникам. К западникам примыкал и П.И. Новгородцев, ученик знаменитого Чичерина. И вот каким образом эти западники оценивают западное влияние.

П.И. Новгородцев. 1926. Восстановление святыньЕсли всякая революция в стихийном своем течении превращается в диссолюцию, в разложение государства и народа, то обратный процесс восстановления и возрождения начинается с собирания народной силы воедино. /…/ Тогда-то вырастает то национальное чувство, то сознание общей связи, вне которого нет для государства спасения.

Казалось единственно правильным и прогрессивным, чтобы в политических партиях люди соединялись отвлеченными узами либерализма и гуманизма, началами равенства и свободы, принципами демократии и правового государства. И не приходило в голову, что, помимо таких отвлеченных принципов, все, живущие в России, выросшие в колыбели русской культуры и под сенью русского государства, и могут, и должны объединяться и еще одним высшим началом, прочнее всего связывающим, а именно — преданностью русской культуре и русскому народу.

Для возрождения России нужно другое знамя — «восстановления святынь»,— и прежде всего восстановления святыни народной души, которая связывает настоящее с прошлым, живущие поколения с давно отошедшими и весь народ с Богом, как жребий, возложенный на народ, как талант, данный Богом народу.Люди, не желающие помнить родства и стыдящиеся своего исторического прошлого, никогда не поймут, что такое национальное чувство и что такое любовь к родине. /…/ Они хотели перекрасить свою страну в цвета и краски единоспасающей человеческой цивилизации и не ощущают глубинных ее основ.

…Демократия /…/ является системой самых широких допущений и на все стороны открытых

дорог. В этом признается великое преимущество демократии, но в этом нельзя не видеть и ее роковой опасности. Становясь системой духовного релятивизма и индифферентизма, она лишается всяких абсолютных основ /…/. Жить в современном демократическом государстве, это значит жить в атмосфере относительного, дышать воздухом критики и сомнения.И неудивительно, если при отсутствии абсолютных духовных основ все сводится к борьбе сил, к борьбе большинства и меньшинства. /…/ Качественные определения уступают место количественным. Борьба и столкновение сил — вот что становится решающим моментом. Понятно, что это путь к анархии, хаосу и «леденящему морозу». Самое страшное и роковое в этом процессе — опустошение человеческой души.

Нужно, чтобы все поняли, что не механические какие-либо выборы и не какие-либо внешние формы власти выведут наш народ из величайшей бездны его падения, а лишь новый поворот общего сознания. Дело не в том, чтобы власть была устроена непременно на каких-то самых передовых началах, а в том, чтобы эта власть взирала на свою задачу как на дело Божие и чтобы народ принимал ее как благословенную Богом на подвиг государственного служения.

Итог этим рассуждениям можно подвести, обратившись к мнению Вл. Соловьева. Он обращает внимание на несообразность идейных конструктов, получающихся в результате беспорядочных заимствований.

Вл. Соловьев. 1896. Византинизм и РоссияЭтим же недостатком сознательности в русском обществе объясняются еще особые странности в нашей новейшей истории. С одной стороны, люди, требовавшие нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности: «ничего не существует, кроме вещества и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благе народа и полагать душу свою за меньших братьев». С другой стороны, люди, исповедовавшие и даже с особым усердием христианские начала, вместе с тем проповедовали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления.

В прагматической и сциентистской этике не отыскать основ высокой нравственности. Высокая нравственность не выдерживает критики, проводимой с точки зрения эмпирических наук. Устроение согласия между революционными социальными идеями и гарантиями нормального функционирования общества в период реформ — трудная задача, которая не только не была решена, но и не была поставлена в период интенсивных заимствований.

Почти через век чеканит свою формулу ошибок западничества и славянофильства Померанц.

Г.С. Померанц. 1972-1991. Долгая дорога историиТам, где есть почвенничество, всегда возможен взрыв погромной активности. Почвенничество нельзя примитивно интерпретировать как идеологию погрома, но нельзя закрывать глаза на то, что погром — одно из возможных следствий почвенного романтизма, так же как террор — одно из возможных следствий Просвещения. /…/ Что касается цивилизации, то она не мешает ни террору, ни погрому.

Из этих взаимных упреков становится ясно, насколько схожими являются позиции противоборствующих сторон. Один из основных упреков в адрес противника — в непродуманности основ собственной позиции. Отсюда и требование «баланса» мировоззрений: каждое имеет «слепые пятна», которые должен разъяснить ему соперник. Однако есть и асимметрия упреков, которую резюмирует формула Померанца. Западники более подвержены грехам разума (недомыслие) и атрофии чувства (безжалостность, равнодушие). Почвенники должны более бояться грехов чувства (национальный эгоизм, фанатизм) и атрофии разума (непроработанность собственной позиции). Из такого расклада с непосредственностью вытекает тот факт, что большинство участников форума испытывали явные затруднения при отнесении себя к одному из мировоззрений. Грехи той и другой стороны за 200 лет стали очевидны, давно необходим синтез позиций — соединение социальной энергии и разума западников со стратегическими чувствами почвенников. Синтез этот ожидается давно, и почти каждый из участников сегодняшнего диалога считает себя к нему причастным, но на деле синтез достигается лишь в критике: многие авторы способны ругать тех и других, западников и почвенников; мало кто может похвастаться выполнением работы обоих станов.

Почвенники должны более бояться грехов чувства (национальный эгоизм, фанатизм) и атрофии разума (непроработанность собственной позиции). Из такого расклада с непосредственностью вытекает тот факт, что большинство участников форума испытывали явные затруднения при отнесении себя к одному из мировоззрений. Грехи той и другой стороны за 200 лет стали очевидны, давно необходим синтез позиций — соединение социальной энергии и разума западников со стратегическими чувствами почвенников. Синтез этот ожидается давно, и почти каждый из участников сегодняшнего диалога считает себя к нему причастным, но на деле синтез достигается лишь в критике: многие авторы способны ругать тех и других, западников и почвенников; мало кто может похвастаться выполнением работы обоих станов.

Вперёд>>

«Новые традиционалисты» как будущее русской литературы

И тоска еще бывает такая нестерпимая по воображаемой, возможной литературе, что любой несправедливый выкрик в свой адрес простишь критику. ..

..

В. Лихоносов

Новое поколение в литературе это не всегда радость обретения значительных произведений или авторов, обладающих полноценным художественным мировоззрением, — но всегда надежда. И потому, чтобы рассуждать о новом поколении, недостаточно, на наш взгляд, просто перечислить наиболее талантливых его представителей, проанализировать их достоинства и недостатки, сделать выводы об их сходстве или различии между собой. Важно сказать, на что же мы надеемся, т. е. ответить на вопрос, какой именно мы хотим видеть современную литературу, какими качествами она должна была бы обладать, какие задачи ставить, какие вопросы решать — иначе говоря, каким мы представляем себе ее идеальный образ. Такой подход вообще характерен для русской критики — например, В. Белинский и Ап. Григорьев, а в последние времена — В. Кожинов, М. Лобанов, Ю. Селезнев не мыслили себе разговор не только о молодом поколении, но и вообще обо всей современной им литературе без проверки ее на соответствие суровому идеалу, который они держали в своем уме и своем сердце.

По этому пути попробуем пойти и мы.

Но для того, чтобы говорить об идеале, формировать в своем представлении не абстрактные его характеристики, а реальный, объективно существующий образ, необходимо понять, в какой точке исторического развития отечественной словесности мы находимся в настоящее время — как мы здесь оказались, куда движемся. Нельзя писать о современной литературе, не осмыслив историю ее развития, не поняв внутренней логики, по которой это развитие происходит, ведь «полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого — раскрываем смысл будущего; глядя назад — шагаем вперед»1.

В рамках этой статьи мы, конечно же, не будем покушаться на осмысление тысячелетнего пути русской литературы — лишь укажем на то, что отечественная критика занималась этим напряженным осмыслением и именно в нем (а не в простом разборе произведений современников) видела свое подлинное назначение. И мы теперь можем следовать по этому проторенному пути, обнаруживая основание духовно-нравственных исканий русской литературы в ее древних памятниках, таких как «Слово о Законе и Благодати» и «Повесть временных лет»; наблюдая, как русское народное самосознание впервые во всей целостности воплотилось в личности Пушкина; как напряженно и трагически искала русская литература возможность преодолеть «пошлость пошлого человека» в произведениях Гоголя; как пыталась «при полном реализме найти в человеке человека» в романах Достоевского; как спускалась на неведомую еще литературе глубину человеческого характера в диалектике Толстого; как приходила к потрясающей широте народного у Шолохова; как внезапно выражала то советское, что являлось частью подлинно русского, в лице Андрея Платонова и Леонида Леонова; как копила мудрости в военной прозе 60-х и выражала накопленное в «деревенской прозе». Развитие русской литературы — глубокий и сложный, но в то же время внутренне логичный процесс, и мы до сих пор находимся внутри этого процесса, хотя до конца и не отдаем себе в этом отчета. А значит, и идеальный образ современной литературы не может не быть как бы продолжением этой магистральной линии.

Развитие русской литературы — глубокий и сложный, но в то же время внутренне логичный процесс, и мы до сих пор находимся внутри этого процесса, хотя до конца и не отдаем себе в этом отчета. А значит, и идеальный образ современной литературы не может не быть как бы продолжением этой магистральной линии.

Но для того чтобы продолжать, нужно от чего-то оттолкнуться. Не могло быть Гоголя без Пушкина; Достоевского без Гоголя; Шолохова без Толстого — вот и современная литература не может появиться на пустом месте, не может не быть связанной с последним мощным явлением в русской литературе на сегодняшний момент — с «деревенской прозой» 60–80-х годов. Конечно, здесь под «деревенской прозой» мы подразумеваем вовсе не узко тематическую литературу о деревне и крестьянстве, а те наиболее значительные художественные произведения Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Евгения Носова, которые в первую очередь, по словам Валентина Распутина, «занимались нравственным здоровьем человека — и человека настоящего, и человека будущего». У деревенского направления были и другие цели — выражение народного самосознания, развитие и обогащение языка художественной прозы, сохранение памяти об укладе народной крестьянской жизни, решение насущных общественных проблем, но поиск и утверждение нравственного идеала было целью первоочередной. И именно в этом современная литература призвана продолжать традиции своих предшественников.

У деревенского направления были и другие цели — выражение народного самосознания, развитие и обогащение языка художественной прозы, сохранение памяти об укладе народной крестьянской жизни, решение насущных общественных проблем, но поиск и утверждение нравственного идеала было целью первоочередной. И именно в этом современная литература призвана продолжать традиции своих предшественников.

Однако если в 60–80-х годах авторам деревенской прозы идеал виделся ясно и явно: «добро и зло отличались, имели собственный четкий образ»2,и лишь угадывались в людях, то что добро и зло вскоре перемешаются, что «добро в чистом виде превратится в слабость, зло — в силу»,то современные писатели получили в наследство от морока 90-х годов не только разрушенную страну, но и поврежденный нравственный облик человека. И это, безусловно, главный вызов, с которым новому поколению придется столкнуться.

Между «деревенской прозой» и сегодняшним молодым поколением — три десятка лет, вместивших перестроечное брожение, крушение страны, постмодернистский угар и медленное отрезвление — три десятка лет, во время которых у писателей и критиков традиционного направления почти не оставалось сил на осмысление, а хватало только на истощающую борьбу, необходимую для выживания русской литературы. Но задача нового поколения уже не бой во внешнем литературном и общественном процессе — не утверждение реализма над постмодернизмом, а патриотизма над либерализмом, задача нового поколения — поиск и осмысление внутреннего вместо внешнего, и в этом смысле — возвращение и подлинное наследование великим авторам русской литературы. Впрочем, может показаться, что мы считаем последние тридцать лет эдаким черным пятном, во время которого не происходило никаких особенных художественных достижений и открытий, это, конечно же, не так. Во-первых, в это время продолжали творить признанные классики «деревенской прозы»; во-вторых, писали свои лучшие произведения те, кого можно было бы назвать «младшими деревенщиками» — Владимир Личутин, Владимир Крупин и духовно близкие им — Николай Дорошенко, Петр Краснов, Вера Галактионова, Василий Дворцов; продолжали это направление в следующем поколении — Михаил Тарковский, Анна и Константин Смородины; а в следующем — ближайшие предшественники героев нашей статьи — Ирина Мамаева и Дмитрий Новиков.

Но задача нового поколения уже не бой во внешнем литературном и общественном процессе — не утверждение реализма над постмодернизмом, а патриотизма над либерализмом, задача нового поколения — поиск и осмысление внутреннего вместо внешнего, и в этом смысле — возвращение и подлинное наследование великим авторам русской литературы. Впрочем, может показаться, что мы считаем последние тридцать лет эдаким черным пятном, во время которого не происходило никаких особенных художественных достижений и открытий, это, конечно же, не так. Во-первых, в это время продолжали творить признанные классики «деревенской прозы»; во-вторых, писали свои лучшие произведения те, кого можно было бы назвать «младшими деревенщиками» — Владимир Личутин, Владимир Крупин и духовно близкие им — Николай Дорошенко, Петр Краснов, Вера Галактионова, Василий Дворцов; продолжали это направление в следующем поколении — Михаил Тарковский, Анна и Константин Смородины; а в следующем — ближайшие предшественники героев нашей статьи — Ирина Мамаева и Дмитрий Новиков. Все эти авторы так или иначе черпали творческие силы в следовании традиции и пытались осмыслить тяжелое для страны и народа время, в котором жили; и они так же могут служить примерами для молодых авторов, входящих сегодня в литературу.

Все эти авторы так или иначе черпали творческие силы в следовании традиции и пытались осмыслить тяжелое для страны и народа время, в котором жили; и они так же могут служить примерами для молодых авторов, входящих сегодня в литературу.

И вот теперь, оглянувшись назад и определив в прошлом те маяки, на которые нам необходимо ориентироваться, мы можем двинуться вперед и попытаться ответить на вопрос, какой же мы видим идеальный образ современной литературы, что ждем от нового поколения, какие надежды (может, чрезмерно смелые) на него возлагаем.

Итак, во-первых, современная литература, на наш взгляд, призвана пытаться проникнуть вглубь человека, осознавая и открывая всю сложность его душевного мира, всю бездну возможного падения и всю пронзительность раскаяния и милосердия. Ведь в центре русской литературы всегда была душа человека и тот нравственный компас, который позволял ему различать добро и зло. И речь идет не только об исследовании вечной неизменяемой природы человека, но и ответе на вопрос, что нового современная эпоха может открыть внутри нас, как она изменяет нас, и как мы сами можем изменяться и двигаться к извечному нравственному идеалу в новых исторических условиях.

Во-вторых, современная литература, на наш взгляд, призвана воплотить в своих произведениях народное самосознание, понять, как русский народ воспринимает современный исторический этап своего развития. Трагедии 90-х годов уже было посвящено несколько серьезных художественных произведений, например, повесть Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» или повесть Николая Дорошенко «Запретный художник», но это был взгляд еще как бы изнутри, полный горечи и отчаяния, — возможно, более полное осмысление этой трагедии еще впереди. С другой стороны, в последнее время произошли страшные события на Донбассе, которые, несомненно, ждут своего автора. И может быть, идея русского мира, о которой так много сейчас говорят, будет восприниматься нашими потомками не просто поверхностным лозунгом, а началом мощного всплеска народного самосознания.

Понять, что нового современная эпоха открывает внутри нас и как русский народ в своей целостности воспринимает текущий этап своего развития — это значит, по большому счету, осмыслить свое время. Зачастую современная, особенно либеральная, критика представляет отражение своего времени — главной задачей литературы, однако понимает это отражение как запечатление сиюминутных тенденций, эдакого фотографического слепка с мгновенной ситуации, и не желает признавать, что тенденции эти потеряют актуальность через несколько лет — а вместе с ними почти наверняка утратят ценность и творчество писателя, который пытается эти тенденции схватить, и размышления критика о таком писателе. Подобный взгляд — поверхностен, он отражает отсутствие целостного мировоззрения. Напротив, понять, что в нравственном устройстве человека и в мироощущении народа есть характерного именно для сегодняшнего исторического момента, — значит разрешить вопрос об отражении своего времени максимально полно и глубоко.

Зачастую современная, особенно либеральная, критика представляет отражение своего времени — главной задачей литературы, однако понимает это отражение как запечатление сиюминутных тенденций, эдакого фотографического слепка с мгновенной ситуации, и не желает признавать, что тенденции эти потеряют актуальность через несколько лет — а вместе с ними почти наверняка утратят ценность и творчество писателя, который пытается эти тенденции схватить, и размышления критика о таком писателе. Подобный взгляд — поверхностен, он отражает отсутствие целостного мировоззрения. Напротив, понять, что в нравственном устройстве человека и в мироощущении народа есть характерного именно для сегодняшнего исторического момента, — значит разрешить вопрос об отражении своего времени максимально полно и глубоко.

И задача эта даже не узко литературная, но и в полном смысле общественная. Ведь сейчас мы приходим к пониманию того, что экономика, политика, военная мощь — все это ничто без человека, без антропологического идеала, обрести который невозможно без осознания себя частью своего народа. И задача русской цивилизации сейчас не только и не столько в том, чтобы вернуться к сильному справедливому государству, но, прежде всего, в том, чтобы показать этот идеал поступками, а в конечном счете — всей жизнью каждого русского человека. Эту задачу невозможно решить в той модели коллективистского государства, где в духе Великого инквизитора распределяются небольшие материальные блага взамен на покорность, которую предлагают сейчас многие, даже искренне желающие России добра и процветания, люди. Воспитание целостного мировоззрения наших соотечественников, обретение в каждом из них глубокой личности — вот что могло бы дать нам шанс. А воспитание целостного мировоззрения невозможно без искусства и, в частности, без литературы.

И задача русской цивилизации сейчас не только и не столько в том, чтобы вернуться к сильному справедливому государству, но, прежде всего, в том, чтобы показать этот идеал поступками, а в конечном счете — всей жизнью каждого русского человека. Эту задачу невозможно решить в той модели коллективистского государства, где в духе Великого инквизитора распределяются небольшие материальные блага взамен на покорность, которую предлагают сейчас многие, даже искренне желающие России добра и процветания, люди. Воспитание целостного мировоззрения наших соотечественников, обретение в каждом из них глубокой личности — вот что могло бы дать нам шанс. А воспитание целостного мировоззрения невозможно без искусства и, в частности, без литературы.

И наконец, в-третьих, развал страны в начале 90-х годов прошлого века не только обернулся глубокой трагедией русского народа, не только дал нам небывалый опыт крушения и возрождения, но и высвободил тот мощный религиозный пласт, который находился у наших соотечественников в генах, воздействовал на них опосредованно, через русскую литературу и философию, но не мог быть осознан в полной мере в советское время. И теперь мы можем говорить о том, что у современной литературы есть и еще одна задача, даже сверхзадача, может, и невыполнимая практически, но чрезвычайно важная — это выразить христианское мировоззрение, понять и показать человека, в душе которого с силой властвует христианский Идеал, но сделать это не в форме нравоучительной сентенции, а в форме живой жизни, воплощенной в слове. Это означало бы следующий шаг от предельной человечности русской литературы (и «деревенской прозы» как последнего мощного его воплощения) ко второму тому «Мертвых душ». И может быть, русской литературе и нужно было сначала заглянуть так глубоко в человека, как она смогла сделать в романах Достоевского и Толстого, а потом в полной мере осознать свою близость к народу, к его корням, в лучших произведениях ХХ века, чтобы, наконец, пережив очередную трагедию, развалившую страну изнутри, показать всему миру путь человека к христианскому Идеалу.

И теперь мы можем говорить о том, что у современной литературы есть и еще одна задача, даже сверхзадача, может, и невыполнимая практически, но чрезвычайно важная — это выразить христианское мировоззрение, понять и показать человека, в душе которого с силой властвует христианский Идеал, но сделать это не в форме нравоучительной сентенции, а в форме живой жизни, воплощенной в слове. Это означало бы следующий шаг от предельной человечности русской литературы (и «деревенской прозы» как последнего мощного его воплощения) ко второму тому «Мертвых душ». И может быть, русской литературе и нужно было сначала заглянуть так глубоко в человека, как она смогла сделать в романах Достоевского и Толстого, а потом в полной мере осознать свою близость к народу, к его корням, в лучших произведениях ХХ века, чтобы, наконец, пережив очередную трагедию, развалившую страну изнутри, показать всему миру путь человека к христианскому Идеалу.

Допустим это; скажем об этом ясно, но осторожно; поймем умом, что обыкновенный грешный человек не может претендовать на то, чтобы вести кого бы то ни было к Идеалу; осознаем опасность «говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или о святости там, где надо говорить о красоте»3. И более не дерзнем рассуждать о том, что не можем вместить в себя — лишь сохраним в сердце этот образ как недостижимый Идеал «воображаемой, возможной литературы», предоставив промыслительной силе определить, в какой мере этот Идеал достижим в реальном мире.

И более не дерзнем рассуждать о том, что не можем вместить в себя — лишь сохраним в сердце этот образ как недостижимый Идеал «воображаемой, возможной литературы», предоставив промыслительной силе определить, в какой мере этот Идеал достижим в реальном мире.

Авторы нового поколения в литературе, которых мы можем с некоторой долей условности назвать «новыми традиционалистами» (те, кому сейчас или меньше тридцати или немногим больше), заслуживают, конечно же, полноценной статьи о своем творчестве — с погружением в художественный мир каждого автора, с тщательным разбором наиболее серьезных произведений. Здесь же мы попытаемся лишь кратко сказать о некоторых из них.

Во-первых, это, конечно же, иркутский прозаик Андрей Антипин. О нем сейчас особенно много пишут в контексте его густого языка, отчасти наследующего языку Валентина Распутина. Но Антипин это не просто язык, это внутреннее следование той правде, на которой всегда держалась русская литература. В Антипине, как ни в одном другом молодом (а может, и вообще — ни в одном другом сейчас в России) авторе, есть, на наш взгляд, по-настоящему полноценное восприятие русского народа как единого целого. И это его самое сильное качество в полной мере воплотилось в его зрелой повести — «Дядька»4.

В Антипине, как ни в одном другом молодом (а может, и вообще — ни в одном другом сейчас в России) авторе, есть, на наш взгляд, по-настоящему полноценное восприятие русского народа как единого целого. И это его самое сильное качество в полной мере воплотилось в его зрелой повести — «Дядька»4.

В «Дядьке» «человеческая трагедия» мужика Мишки, ведущего бесцельную, пьяную неприкаянную жизнь, без семьи, без детей, без смысла существования, и так же бесцельно и нелепо умирающего, вдруг прорывает границы отдельной судьбы, выливаясь в единое горькое характерное. И оттого и повесть поднимается на невиданный еще для молодого писателя уровень обобщения; устремляется куда-то ввысь, туда, где великие русские писатели осмысляли народное начало как основу русской жизни.

«Братское сцепление» личного и народного определяется тем вековечным и исконно родовым, что есть в «Дядьке», а именно — упрямым стремлением к высшей правде и невозможностью жить без нее. Наверно, это в той или иной мере свойственно каждому человеку, но русскому — в большей степени, потому что именно русский человек без ощущения правды сразу же впадает в разгул и не может довольствоваться простой мещанской жизнью. И не от тяжести жизни загибаются эти деревенские мужики, не просто от того, что пьют и гуляют, а от отсутствия главного, ради чего можно жить, и отдать свою жизнь без остатка. И потому и «погано» наше время, что лишен русский человек своего идеала — в этом, наверно, главный вывод повести.

И не от тяжести жизни загибаются эти деревенские мужики, не просто от того, что пьют и гуляют, а от отсутствия главного, ради чего можно жить, и отдать свою жизнь без остатка. И потому и «погано» наше время, что лишен русский человек своего идеала — в этом, наверно, главный вывод повести.

Подобно тому, как Андрей Антипин вольготно чувствует себя в народной языковой среде, прозаик из города Электросталь Московской области Юрий Лунин — прекрасно ориентируется в мире психологических деталей и тонких движениях души человека. Именно они и составляют предмет его напряженного изучения, и образуют в его произведениях ту едва уловимую художественную среду, в которой собственно и разворачивается главное движение рассказа.

В центре рассказа «Через кладбище»5 — взаимоотношениям между отцом и сыном. Последовательно воспроизводится прозаиком то, как сын во всем старается соревноваться с отцом, и в то же время хочет, чтобы отец был лучше, сильнее остальных взрослых. Главная же линия рассказа связана с образом кладбища, по которому отец и сын идут за грибами. Здесь первый раз просыпается в сыне жалость к отцу и страх его будущей смерти. Так кладбище становится уже не просто местом действия, но — образом того неведомого, болезни ли, старения или смерти, что подстерегает отца и от чего хочет оградить его сын.

Главная же линия рассказа связана с образом кладбища, по которому отец и сын идут за грибами. Здесь первый раз просыпается в сыне жалость к отцу и страх его будущей смерти. Так кладбище становится уже не просто местом действия, но — образом того неведомого, болезни ли, старения или смерти, что подстерегает отца и от чего хочет оградить его сын.

Кончается рассказ внезапным «катарсисом»: «Как-то сразу, без прелюдии первых осторожных капель, пошел крупный дождь; будто кто-то очень долго молчал и вдруг заговорил, спокойно и тоже надолго».После спрессованной «духоты» переживаний героя, его волнений и напряженного самокопания этот дождь приносит свежесть и освобождение. Это сделано не нарочито, без акцента, но действует очень сильно, удивительно готовя будущее «примирение» отца и сына и победу над кладбищенской грустью. Именно подобный психологизм и характеризует Лунина-прозаика. Там, где Андрей Антипин, например, дал бы один крупный и сочный образ, раскрывающий взаимоотношения отца и сына, Лунин останавливается и отслеживает их в мельчайших подробностях.

В иной манере работает прозаик из Москвы Елена Тулушева. Ей несвойственно подробно исследовать внутренний мир героя, ее умение — несколькими резкими штрихами нарисовать психологический портрет. Но главное, в рассказах Тулушевой есть то, что можно назвать «ударами» в литературе, — это детали такой художественной силы, в которых бытовое содержание как бы прорывается сгустком концентрированного бытия, подобно тому, как магма вырывается из земной коры при извержении вулкана. По сути «удары» это есть те же удачно подмеченные психологические детали, но обретающие силу обобщения, характеризующие уже не только состояние отдельно взятого героя, но и что-то важное в устройстве мироздания вообще.

Характерный пример такого «удара» мы можем найти в рассказе «Слава»6, где речь идет о будущем убийце, скинхеде, воспитанном одинокой набожной матерью. Однажды в обмен на разрешение поехать в летний скаутский лагерь мать заставляет героя провести с ней два часа в церкви. И в этот момент с ним случается неожиданное. Конечно же, не какое-то религиозное откровение (это было бы психологической фальшью), просто Слава иначе начинает смотреть на свою мать:«А потом он увидел ее… как-то по-новому увидел… она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В этом своем смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества».И здесь-то мы и узнаем о глубокой пропасти, отделяющей Славу и его мать друг от друга: «Раньше ее слова вызывали боль и обиду. «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!” — Ну да, конечно, на втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, ударилась в религию, променяв на нее, — он с горечью повторял это, растравляя душу, — его, Славу, единственного сына».

И в этот момент с ним случается неожиданное. Конечно же, не какое-то религиозное откровение (это было бы психологической фальшью), просто Слава иначе начинает смотреть на свою мать:«А потом он увидел ее… как-то по-новому увидел… она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В этом своем смирении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества».И здесь-то мы и узнаем о глубокой пропасти, отделяющей Славу и его мать друг от друга: «Раньше ее слова вызывали боль и обиду. «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!” — Ну да, конечно, на втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, ударилась в религию, променяв на нее, — он с горечью повторял это, растравляя душу, — его, Славу, единственного сына». И в этом душевном, даже духовном разрыве между героем и матерью (поведение которой едва ли можно назвать по-настоящему христианским) и есть, возможно, подлинная причина Славиного скинхедства, его жестокости и, наконец, готовности убить человека. Вот на что замахивается Елена Тулушева. Этот эпизод очень большой художественной силы открывает нам путь к настоящему углублению в характер подростка Славы, а может, и во что-то важное, что таится в каждом человеке.

И в этом душевном, даже духовном разрыве между героем и матерью (поведение которой едва ли можно назвать по-настоящему христианским) и есть, возможно, подлинная причина Славиного скинхедства, его жестокости и, наконец, готовности убить человека. Вот на что замахивается Елена Тулушева. Этот эпизод очень большой художественной силы открывает нам путь к настоящему углублению в характер подростка Славы, а может, и во что-то важное, что таится в каждом человеке.

Кроме того, есть еще совсем молодые прозаики Алена Белоусенко из Тверской области и Иван Маков из Санкт-Петербурга, которые в своих рассказах пытаются не только раскрыть нам внутренний мир своих героев, но и показать их преображение.

Так, рассказ Белоусенко «Куколка»7 начинается с того, что главный герой Сергей ждет своего друга Костю, который серьезно болен, но, не в силах побороть «нетерпение сердца», заставляющее его всякий раз чувствовать неловкость в присутствии друга, отменяет встречу в последний момент. В последнем же эпизоде рассказа, происходящем через несколько месяцев после первого, Сергей все-таки дожидается друга, и мы понимаем, что это обусловлено тем, что герой стал внутренне сильнее. Все это сделано без какого бы то ни было нравоучения, без единого намека на этическую сентенцию — в тонкости мельчайших эмоциональных переживаний героя. Впрочем, сам переход не показан прозаиком полноценно. То, что мы видим в рассказе, это, скорее психологическая подготовка к изменению, отслеживание постепенного размягчения сердца Сергея, приводящего к первому порыву на пути к изменению. Но все это происходит в таком нарастании напряжения в художественной ткани рассказа, что мы безошибочно угадываем — изменение героя обязательно произойдет.

В последнем же эпизоде рассказа, происходящем через несколько месяцев после первого, Сергей все-таки дожидается друга, и мы понимаем, что это обусловлено тем, что герой стал внутренне сильнее. Все это сделано без какого бы то ни было нравоучения, без единого намека на этическую сентенцию — в тонкости мельчайших эмоциональных переживаний героя. Впрочем, сам переход не показан прозаиком полноценно. То, что мы видим в рассказе, это, скорее психологическая подготовка к изменению, отслеживание постепенного размягчения сердца Сергея, приводящего к первому порыву на пути к изменению. Но все это происходит в таком нарастании напряжения в художественной ткани рассказа, что мы безошибочно угадываем — изменение героя обязательно произойдет.

В центре рассказа (или, по определению автора, поэмы) Макова «Житие последнего человека»8 — движение от бытовых забот обыкновенного деревенского жителя Лени к смиренному принятию смерти. Сначала — холодное безразличие ко всему окружающему и бессильный ропот на Бога, выливающийся в настойчивые вопросы: «Зачем живу я». Потом — описание ночи, наполненной «порчей воспоминаний», во время которой на память Лене приходит все злое, что он совершал. А затем — умиротворение от собственной слабости, размышления о Сыне Божьем и, наконец, молитва от всего сердца.

Потом — описание ночи, наполненной «порчей воспоминаний», во время которой на память Лене приходит все злое, что он совершал. А затем — умиротворение от собственной слабости, размышления о Сыне Божьем и, наконец, молитва от всего сердца.

Кажется, что Белоусенко и Маков могут пойти по пути раскрытия полноценного душевного (а может, со временем, и духовного) мира своих героев. Конечно, их рассказы не претендуют на выражение какой бы то ни было полноты христианского мировоззрения, но очень важны для нас, как первые ростки того нового, с чем мы связываем главные надежды современного литературного процесса.

Впрочем, авторы, творчества которых мы сейчас коснулись, это лишь некоторые представители талантливого молодого поколения, показавшиеся нам наиболее близкими к нашему представлению об идеальном образе новой отечественной литературы. Есть и другие. Это, например, лауреаты молодежной премии «Нашего современника» 2009 и 2011 годов москвичи Анастасия Чернова и Олег Сочалин. Дебютировавший в «Нашем современнике» в прошлом году с повестью «Темнеет рано»9 автор из города Северодвинска Антон Шушарин и продолжающий Шукшинские традиции дивеевский прозаик Антон Лукин.

Дебютировавший в «Нашем современнике» в прошлом году с повестью «Темнеет рано»9 автор из города Северодвинска Антон Шушарин и продолжающий Шукшинские традиции дивеевский прозаик Антон Лукин.

Это и петербургский писатель Дмитрий Филиппов, в чьем творчестве подлинно русское как бы борется с влиянием прилепинско-шаргуновского «нового реализма», и когда побеждает первое, получается, например, пронзительная повесть «Три дня Осоргина»10. Это Евгения Декина из города Прокопьевск Кемеровской области, чей рассказ «Сын Ваньки Пантелеева»11 мог бы служить примером текста, в котором совершается органическое преображение героя, а повесть «Золотой корень»12 свидетельствует о желании охватить жизнь в ее широте, проникнув в душу разных героев. К тому же поколению «новых традиционалистов» можно отнести прозаиков Наталью Мелехину и Ирину Богатыреву, Евгения Москвина и Бориса Пейгина, Кирилла Яблочкина и Константина Куприянова.

Кто из этих авторов станет по-настоящему значительным русским писателем, покажет время. А сейчас мы можем лишь с замиранием сердца ждать — появится ли из куколки та прекрасная бабочка «воображаемой, возможной литературы», которую мы так жаждем и очертания которой уже сейчас находим в текстах молодых авторов. Обратимся же к их произведениям, испытаем радость открытия талантливого имени, посмотрим на мир их молодыми глазами, устремленными в будущее. И поймем, что надежда наша не напрасна.

1 Герцен А. И. Дилетанты-романтики // Собр. соч. в 8-ми томах. М.: Правда, 1975. Т. 2. С. 586.

2 Распутин В. Г. Пожар.

3 Антоний Сурожский, митрополит. Духовная жизнь. Фонд «Духовное наследие», 2013. 368 с.

4 «Наш современник», № 9, 2013.

5 Там же, № 10, 2016.

6 Там же, № 3, 2014.

7 Там же, № 10, 2016.

8 Русский литературный журнал «МолОКО», № 2, 2016.

9 «Наш современник», №10, 2015.

10 «Нева», № 1, 2014.

11 Русский литературный журнал «МолОКО», № 2, 2015.

12 «Октябрь», № 8, 2016.

Между вестернизацией Востока и востокизацией Запада

Аннотация: Россия — самая большая страна в мире, простирающаяся от Владивостока на Дальнем Востоке до Калининграда на Западе. Он соединяет Европу и Азию не только географически, но и, как отмечают многие социологи, своей культурой, обществом и образом мышления о мире. Русское мышление не является ни европейским, ни азиатским. Наоборот, это уникальная головоломка, созданная из идей, привычек и практик обоих. Таким образом, в этой статье утверждается, что в попытке расшифровать российское стратегическое поведение особое внимание следует уделить сложному взаимодействию в русском сознании между западным и восточным способами видения вещей и интерпретации событий.

Ключевые слова: русская стратегия, стратегическое мышление, военная наука, русская история

Говоря о русском мышлении, первое, что приходит на ум, это знаменитый стих, написанный Федором Тютчевым в 1866 году:

Россия не может быть 1

В России и на Западе написано много книг, трактатов, очерков, статей обсуждая загадочную «русскую душу» и ее несовместимость с западной логикой. Действительно, как выразился современный российский политический философ Борис Кагарлицкий: «универсальные «европейские» модели обычно терпели неудачу в России». Однако он также добавил, что «безнадежно провалились и попытки проанализировать русскую историю с позиций национальной исключительности и «самобытности». 2 Вместо этого он предложил понимать историю России в сложной системе экономического, политического и идеологического взаимодействия Запада и Востока.

Действительно, как выразился современный российский политический философ Борис Кагарлицкий: «универсальные «европейские» модели обычно терпели неудачу в России». Однако он также добавил, что «безнадежно провалились и попытки проанализировать русскую историю с позиций национальной исключительности и «самобытности». 2 Вместо этого он предложил понимать историю России в сложной системе экономического, политического и идеологического взаимодействия Запада и Востока.

По предложению Кагарлицкого данная статья проливает свет на то, как западное и восточное мировосприятие вообще и войну в частности выразились в русском подходе к войне, стратегии и военной науке.

Русское мышление между Западом и ВостокомИзвестный русский политический философ первой половины ХХ века Иван Солоневич утверждал:

Россия не Европа, хотя и не Азия и не Евразия. Это просто Россия. Совершенно своеобразный национально-культурный комплекс, одинаково отличимый как от Европы, так и от Азии. 3

3

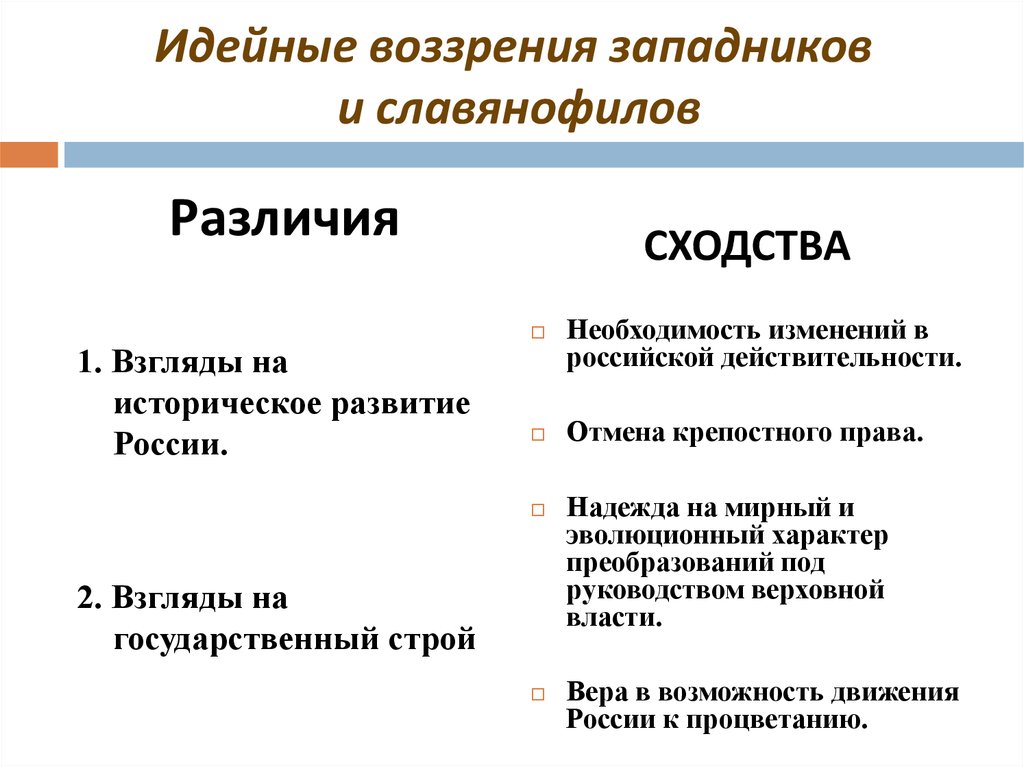

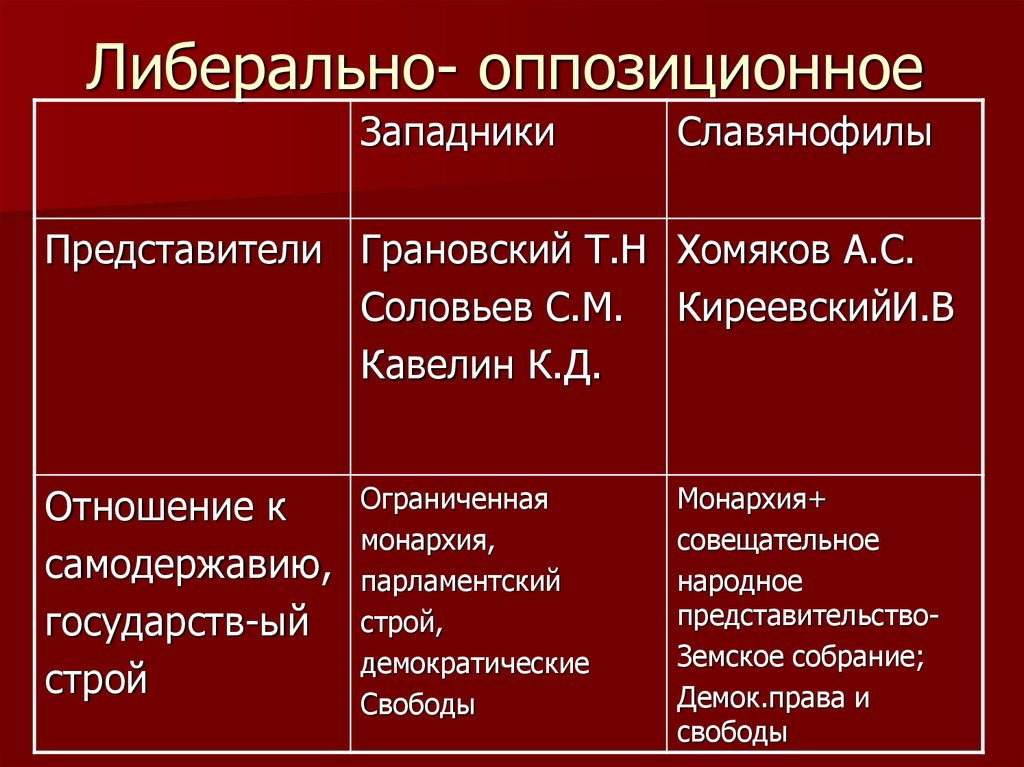

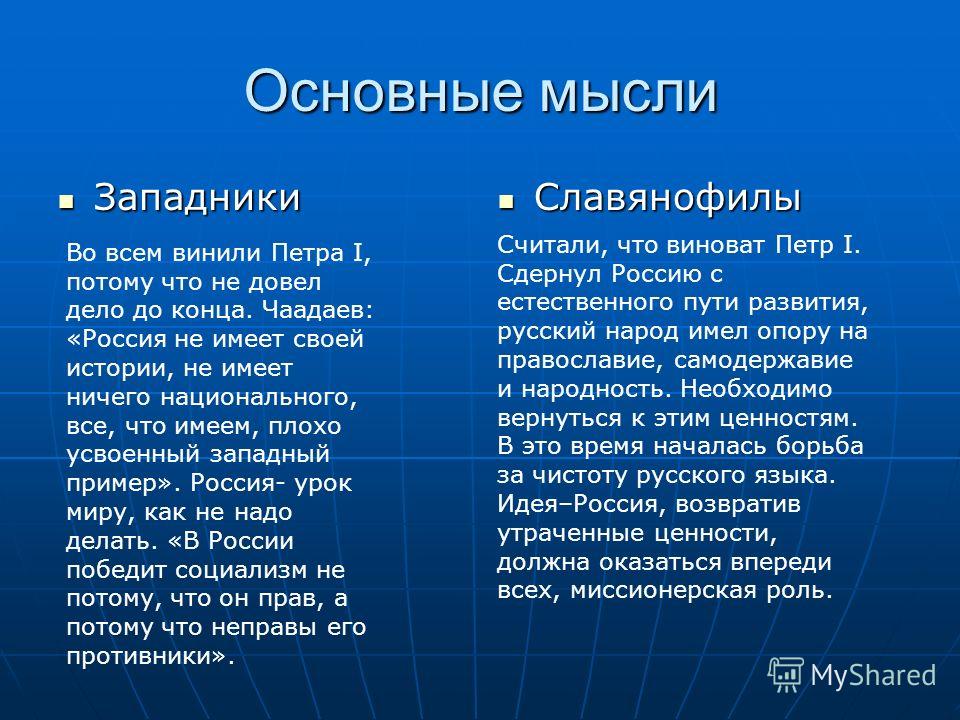

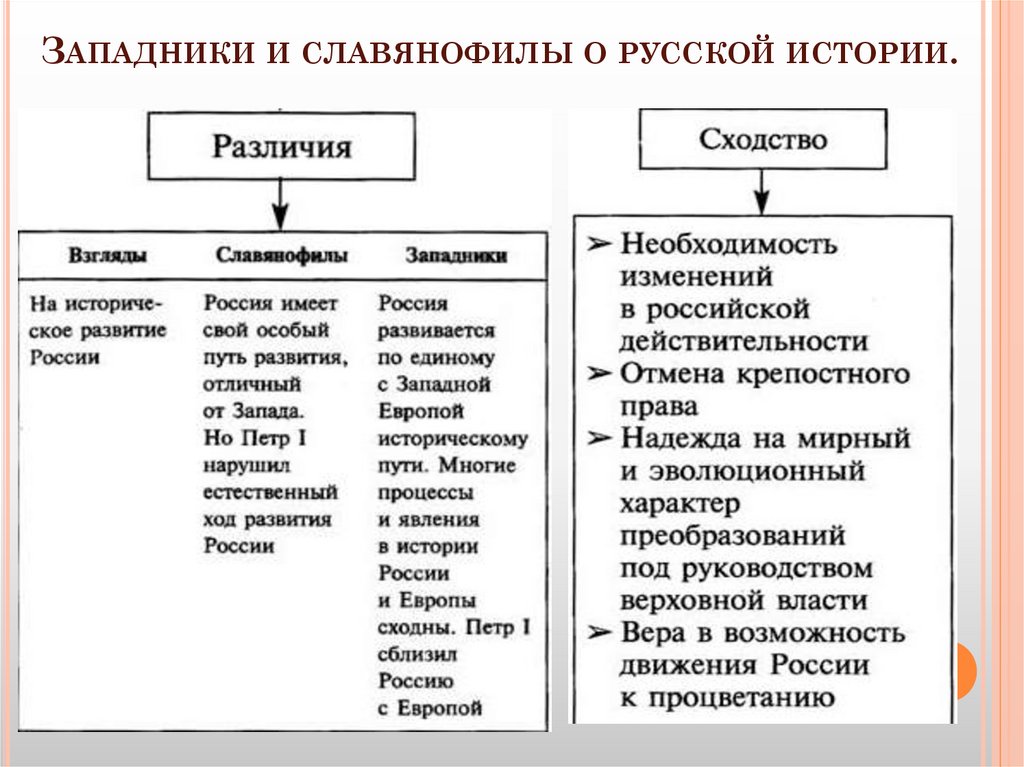

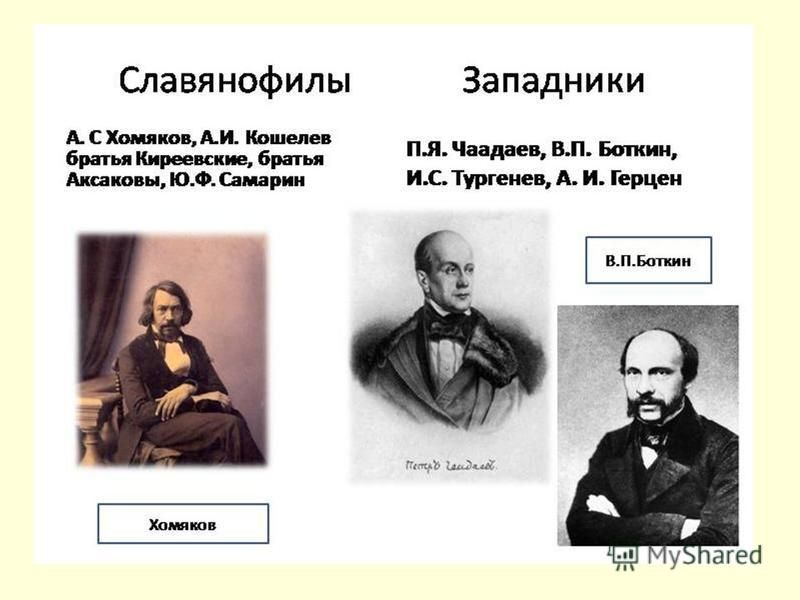

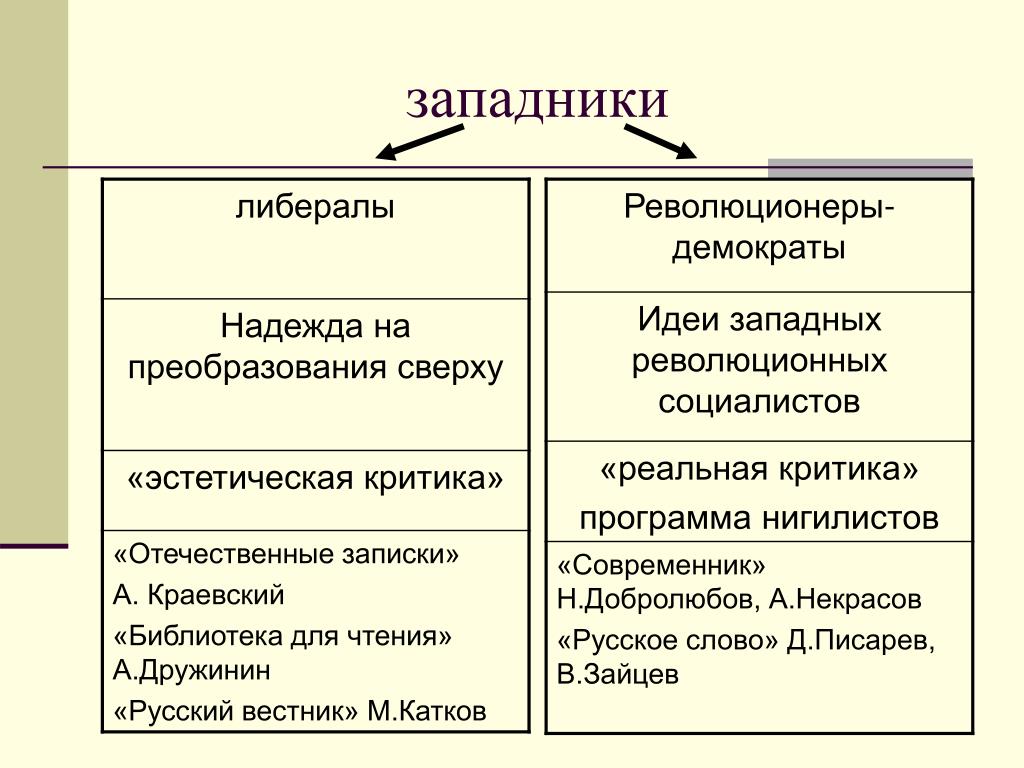

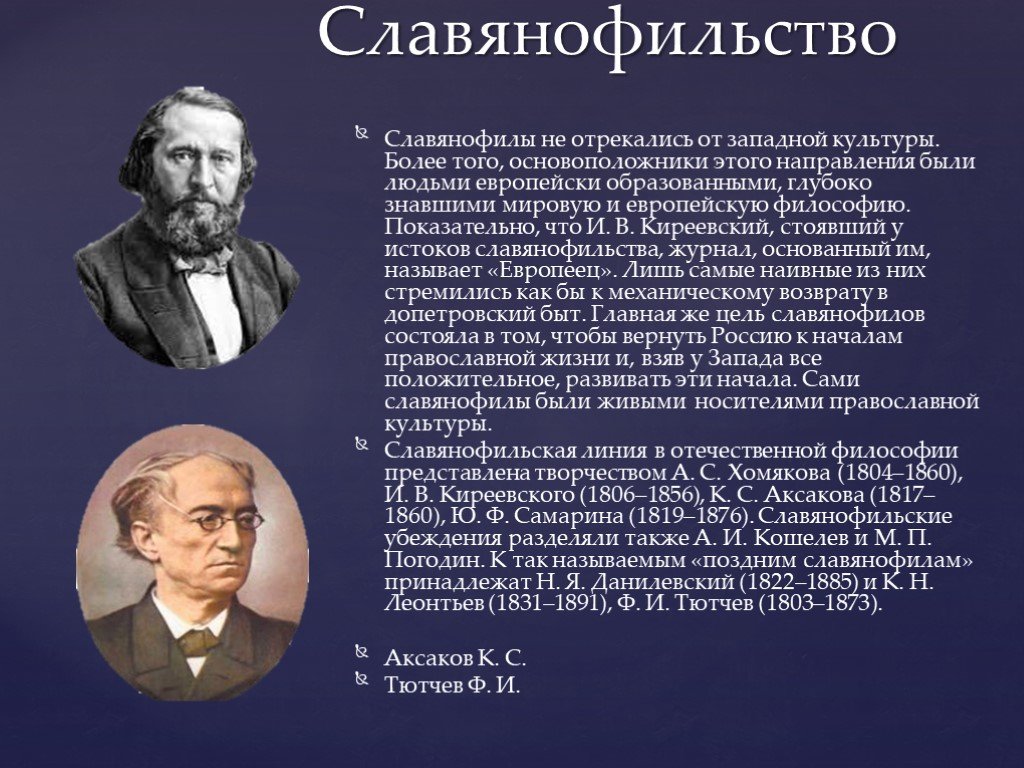

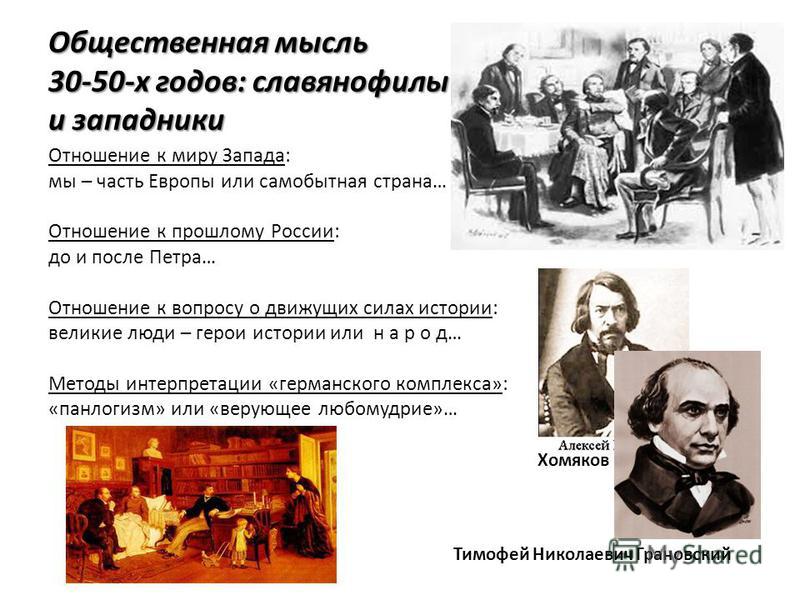

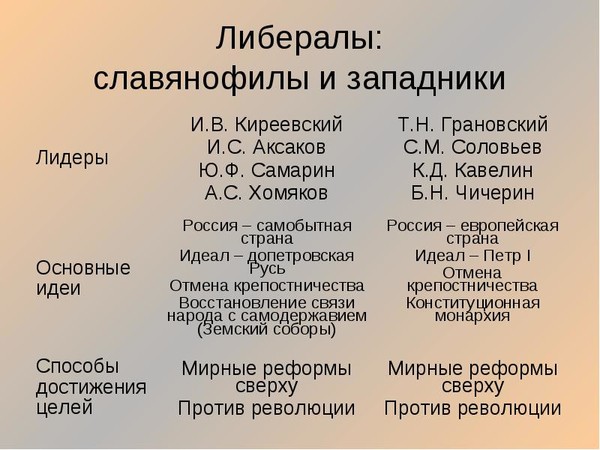

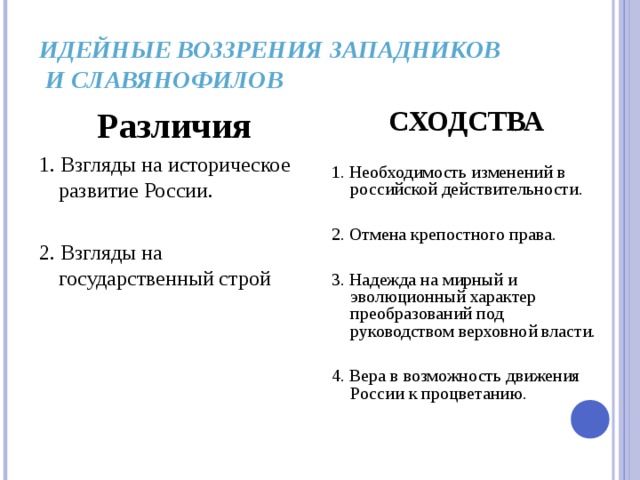

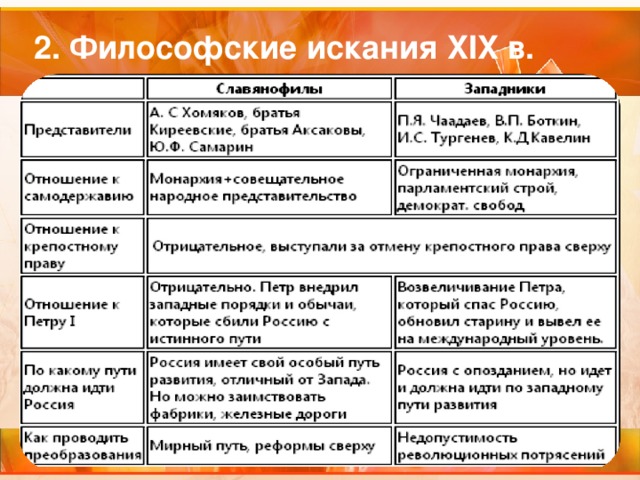

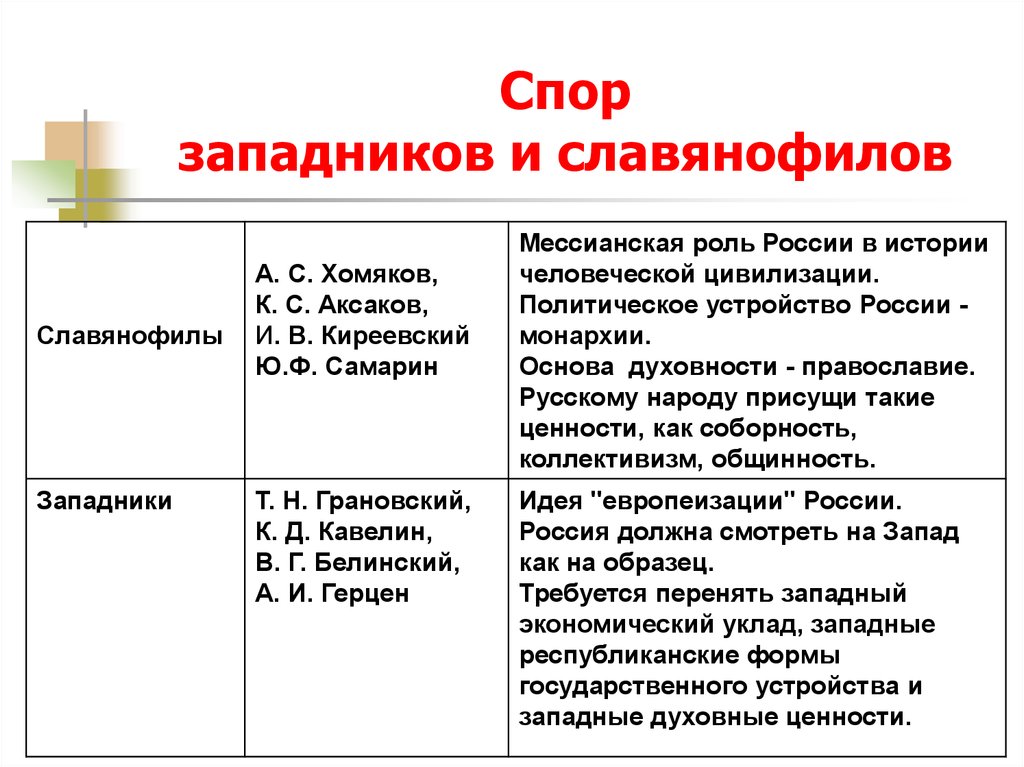

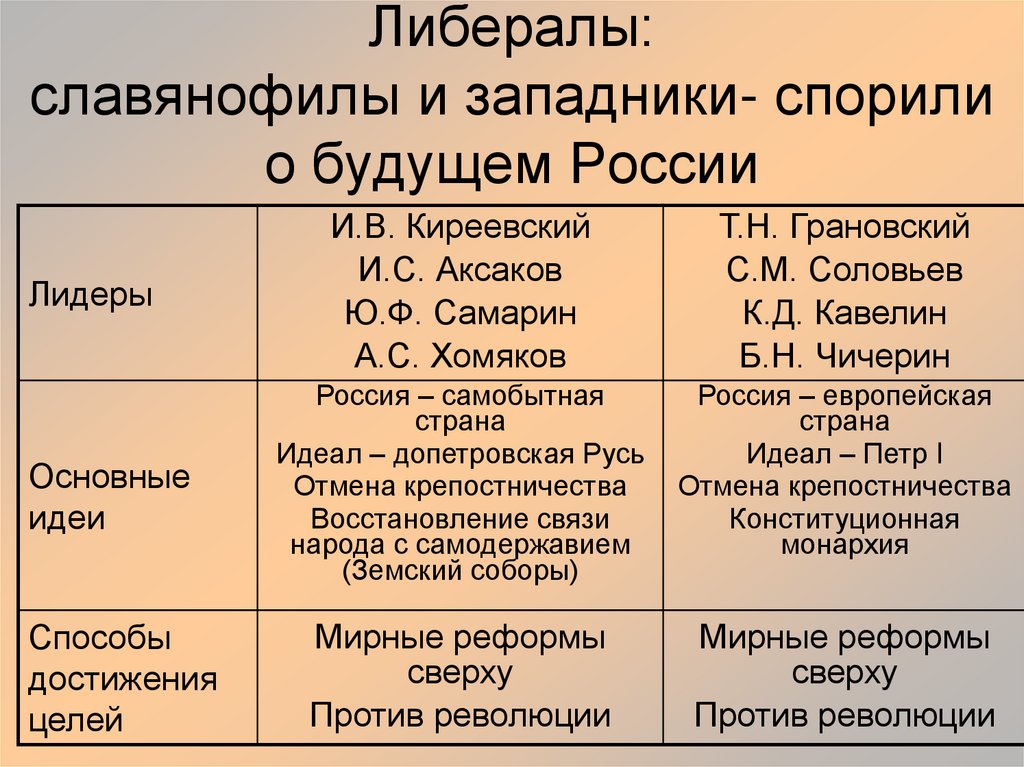

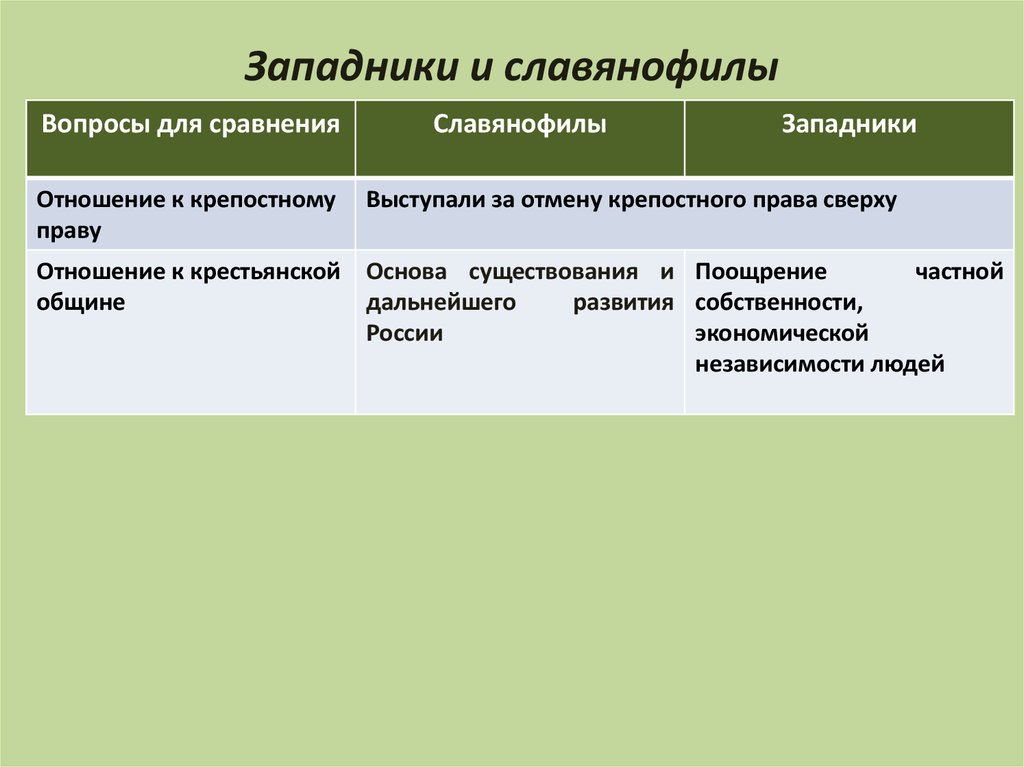

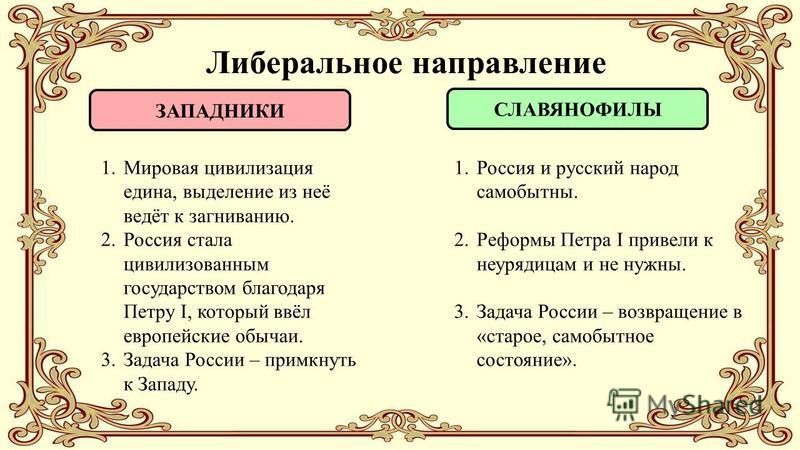

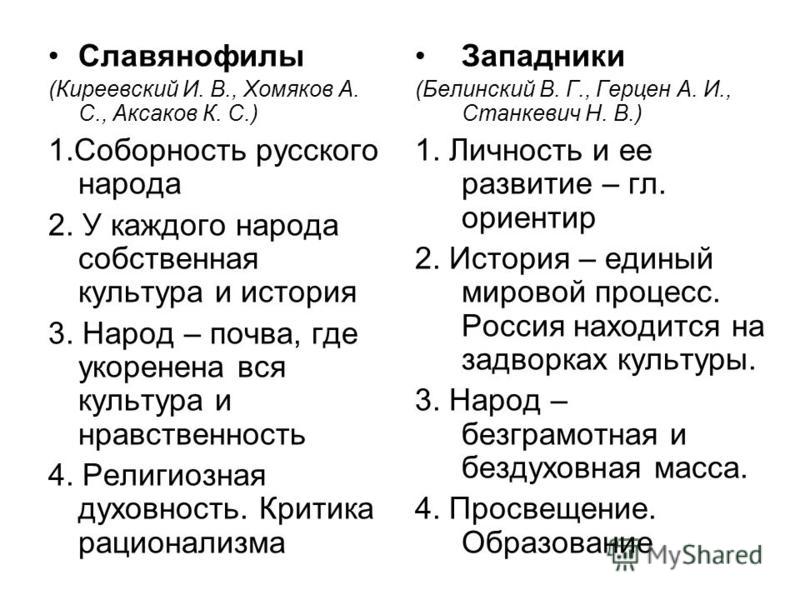

Такой изоляционистский взгляд на российскую историю и идентичность очень популярен в России и «разделяется значительной частью российской интеллигенции независимо от их идеологических убеждений». 4 Как выразился Кагарлицкий: «Книга Сэмюэля Ф. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» каким-то образом мгновенно вошла в моду, еще до того, как кто-либо успел ее прочитать». 5 Последние 200 лет за интерпретацию русской истории, идентичности и судьбы России ведут ожесточенную борьбу два основных идеологических лагеря: западники и славянофилы. Первые видят в России часть европейской цивилизации, которая в силу неудачных обстоятельств оказалась забытой. Последние видят в России самостоятельную уникальную цивилизацию, «основные черты которой, по выражению Солоневича, «были достаточно четко определены раньше, чем европейское влияние или азиатские нашествия могли оставить свой след в России». 6 Иными словами, если западники видят в русской исключительности аномалию (которая должна быть устранена путем превращения России в «правильное» европейское государство), то славянофилы видят в ней «особый путь» России (который следует лелеять и оберегать). любой ценой). Более того, оба лагеря «абсолютно единодушны в своем понимании российской истории как обособленной и «особой», не подчиненной общепринятой в других странах логике». 7 Есть, однако, и третий, хотя и не очень популярный лагерь историков и политологов, утверждающих, что уникальность России можно объяснить не «загадочной русской православной душой» или неудачными попытками догнать Запад, а особым географическим, экономическим, политическим и культурным положением России между Западом и Востоком. 8 Их непопулярность связана с двумя основными причинами. Во-первых, они предполагают, что русский менталитет сформирован «варварским» Востоком — монголами, от которых, согласно общепринятому в России аргументу, Россия самоотверженно защищала западные цивилизации, позволив им процветать в эпоху Возрождения. 9 Во-вторых, сложная идея о том, что «в национальном теле России есть острова и оазисы Европы и Азии» противоречит простоте аргументов, приводимых как западниками, так и славянофилами10.

любой ценой). Более того, оба лагеря «абсолютно единодушны в своем понимании российской истории как обособленной и «особой», не подчиненной общепринятой в других странах логике». 7 Есть, однако, и третий, хотя и не очень популярный лагерь историков и политологов, утверждающих, что уникальность России можно объяснить не «загадочной русской православной душой» или неудачными попытками догнать Запад, а особым географическим, экономическим, политическим и культурным положением России между Западом и Востоком. 8 Их непопулярность связана с двумя основными причинами. Во-первых, они предполагают, что русский менталитет сформирован «варварским» Востоком — монголами, от которых, согласно общепринятому в России аргументу, Россия самоотверженно защищала западные цивилизации, позволив им процветать в эпоху Возрождения. 9 Во-вторых, сложная идея о том, что «в национальном теле России есть острова и оазисы Европы и Азии» противоречит простоте аргументов, приводимых как западниками, так и славянофилами10. Эта идея также не утверждает, что Россия, оставленная на задворках Европы по велению истории, должна сделать все, чтобы догнать и стать «нормальным» членом европейской семьи, и не выступает за уникальную русскую православную цивилизацию, развивавшуюся в изоляции. Вместо этого он утверждает, что российская история представляет собой процесс смешения и смешения восточных и западных традиций, взглядов, практик и философий. 11 В нем утверждается, что географическое, историческое и культурное положение России между европейской цивилизацией на Западе и исламской, конфуцианской и индской цивилизациями на Востоке играло важную роль в формировании русского характера на протяжении всей российской истории. 12 Петр Чаадаев, один из крупнейших русских философов XIX века, чьи противоречивые для своего времени взгляды вызвали поляризацию между западниками и славянофилами, предвидел грядущую судьбу России:

Эта идея также не утверждает, что Россия, оставленная на задворках Европы по велению истории, должна сделать все, чтобы догнать и стать «нормальным» членом европейской семьи, и не выступает за уникальную русскую православную цивилизацию, развивавшуюся в изоляции. Вместо этого он утверждает, что российская история представляет собой процесс смешения и смешения восточных и западных традиций, взглядов, практик и философий. 11 В нем утверждается, что географическое, историческое и культурное положение России между европейской цивилизацией на Западе и исламской, конфуцианской и индской цивилизациями на Востоке играло важную роль в формировании русского характера на протяжении всей российской истории. 12 Петр Чаадаев, один из крупнейших русских философов XIX века, чьи противоречивые для своего времени взгляды вызвали поляризацию между западниками и славянофилами, предвидел грядущую судьбу России:

Растянувшись между двумя великими делениями мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны были бы соединить в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и соединиться в нашем цивилизация история всего мира. 13

13

Если русское мышление представляет собой пазл, сложенный из кусочков восточного воображения и западного разума, то первым шагом к его сборке должно стать более глубокое понимание этих двух различных мировоззрений.

Много чернил было вылито на обсуждение различий между западной и восточной философиями, культурами, традициями, характерами и образами мышления: от общего анализа культурных различий, уходящих корнями в различную историю, географию, религию и социальный состав, до очень практических исследований как эти различия сформировали соответствующие организационные культуры и модели лидерства. 14 Однако самый интригующий анализ исходит от культурных психологов, которые утверждают, что западное и восточное общества не только по-разному видят мир, но и думают о нем по-разному. 15 По мнению психолога-культуролога Ричарда Э. Нисбетта, различие между западным и восточным образами мышления можно объяснить различием между западным атомистическим мировоззрением, сформированным независимой и индивидуалистической природой западного общества, и восточным холистическим мировоззрением. подход, коренящийся в восточных традиционно взаимозависимых и коллективных социальных структурах. 16 Таким образом, в попытке понять загадку русского подхода к войне и стратегии, следующее исследование фокусируется на том, как части западного (американского) атомистического мировоззрения были объединены с восточным (китайским) холистическим подходом к созданию уникальный (и часто неоднородный) микс. 17

подход, коренящийся в восточных традиционно взаимозависимых и коллективных социальных структурах. 16 Таким образом, в попытке понять загадку русского подхода к войне и стратегии, следующее исследование фокусируется на том, как части западного (американского) атомистического мировоззрения были объединены с восточным (китайским) холистическим подходом к созданию уникальный (и часто неоднородный) микс. 17

Об американском способе ведения войны написано много — от классического «Американского пути ведения войны» Рассела Ф. Вейгли до более современных работ Бенджамин Булей, Колин С. Грей, Адриан Р. Льюис и другие. 18 Хотя каждый из ученых проливает свет на множество различных аспектов, большинство согласны с тем, что в сознании американцев война рассматривается как досадное препятствие — аномалия, которая является «не продолжением политического общения, а признак его несостоятельности». 19 Как выразился Грей: «Американцы относятся к войне как к прискорбному случайному злу, с которым нужно покончить как можно решительнее и быстрее». 20 Эта изоляция войны от общего контекста нормальных международных отношений, по-видимому, согласуется с «ориентацией Запада на конкретные объекты в отрыве от их контекста», которая коренится в «индивидуалистической или независимой природе западного общества». 21 Эта американская атомистическая позиция распространяется не только на их понимание войны, но и на их общую интерпретацию международных отношений. Поскольку они видят мир как «относительно простое место, состоящее из незаметных объектов, которые можно понять без чрезмерного внимания к контексту», их склонность демонизировать лидеров своих противников как главных движущих сил конфронтации за счет политического контекста. эти лидеры работают в, не должно быть удивительно. 22 В то время как американцы приписывают поведение актеру, китайцы склонны приписывать то же поведение контексту.

19 Как выразился Грей: «Американцы относятся к войне как к прискорбному случайному злу, с которым нужно покончить как можно решительнее и быстрее». 20 Эта изоляция войны от общего контекста нормальных международных отношений, по-видимому, согласуется с «ориентацией Запада на конкретные объекты в отрыве от их контекста», которая коренится в «индивидуалистической или независимой природе западного общества». 21 Эта американская атомистическая позиция распространяется не только на их понимание войны, но и на их общую интерпретацию международных отношений. Поскольку они видят мир как «относительно простое место, состоящее из незаметных объектов, которые можно понять без чрезмерного внимания к контексту», их склонность демонизировать лидеров своих противников как главных движущих сил конфронтации за счет политического контекста. эти лидеры работают в, не должно быть удивительно. 22 В то время как американцы приписывают поведение актеру, китайцы склонны приписывать то же поведение контексту. 23 Культуры Восточной Азии видят мир как гораздо более сложное место, понятное с точки зрения системного целого, а не с точки зрения отдельных частей. «Коллективный и взаимозависимый характер азиатского общества, — утверждает Нисбетт, — согласуется с широким, контекстуальным взглядом азиатов на мир и их верой в то, что события очень сложны и определяются многими факторами». 24 Эта китайская ориентация на целостное мировоззрение, уходящее своими корнями в философию конфуцианства, предрасполагает их мышление к решению своих проблем путем поиска системного баланса и гармонии, а не западной тенденции изолировать проблемные элементы и устранять их. . Со времен Возрождения этот поиск гармонии в конфуцианстве часто приводил западных ученых к защите пацифистского характера китайской культуры. 25 Например, Макс Вебер, говоря о «пацифистском характере конфуцианства», утверждал, что «конфуцианцы, которые в конечном счете являются пацифистскими литераторами, ориентированными на внутреннее политическое благополучие, естественно, встречали военные силы с отвращением или непониманием».

23 Культуры Восточной Азии видят мир как гораздо более сложное место, понятное с точки зрения системного целого, а не с точки зрения отдельных частей. «Коллективный и взаимозависимый характер азиатского общества, — утверждает Нисбетт, — согласуется с широким, контекстуальным взглядом азиатов на мир и их верой в то, что события очень сложны и определяются многими факторами». 24 Эта китайская ориентация на целостное мировоззрение, уходящее своими корнями в философию конфуцианства, предрасполагает их мышление к решению своих проблем путем поиска системного баланса и гармонии, а не западной тенденции изолировать проблемные элементы и устранять их. . Со времен Возрождения этот поиск гармонии в конфуцианстве часто приводил западных ученых к защите пацифистского характера китайской культуры. 25 Например, Макс Вебер, говоря о «пацифистском характере конфуцианства», утверждал, что «конфуцианцы, которые в конечном счете являются пацифистскими литераторами, ориентированными на внутреннее политическое благополучие, естественно, встречали военные силы с отвращением или непониманием». 26 Помимо конфуцианства, практически все направления китайской философии осуждали применение силы, включая Лао-цзы (даос), Мо-цзы (моист) и даже Сунь-цзы (Сунь-цзы). 27 Действительно, Сунь-Цзы использует слово ли (сила) только девять раз во всем своем «Искусстве войны», в то время как Карл фон Клаузевиц использует гевальт (сила или насилие) восемь раз в двух абзацах, определяющих только войну. 28 Популярность этого культурного аргумента невозможно переоценить, однако более внимательное изучение китайского подхода к войне показывает, что если путь к равновесию и гармонии должен быть проложен с помощью войны, китайцы без колебаний сделают это. Это. 29

26 Помимо конфуцианства, практически все направления китайской философии осуждали применение силы, включая Лао-цзы (даос), Мо-цзы (моист) и даже Сунь-цзы (Сунь-цзы). 27 Действительно, Сунь-Цзы использует слово ли (сила) только девять раз во всем своем «Искусстве войны», в то время как Карл фон Клаузевиц использует гевальт (сила или насилие) восемь раз в двух абзацах, определяющих только войну. 28 Популярность этого культурного аргумента невозможно переоценить, однако более внимательное изучение китайского подхода к войне показывает, что если путь к равновесию и гармонии должен быть проложен с помощью войны, китайцы без колебаний сделают это. Это. 29

Однако, отправляясь на войну, китайцы, в отличие от своих американских коллег, не определяют ее как насильственную аномалию в международных отношениях. Вместо этого они видят в нем естественное взаимодействие внутри сложной системы взаимодействий, в которой насилие играет важную, хотя и не определяющую роль. От максимы Сунь-Цзы «сломить сопротивление врага, не вступая в бой, является главным совершенством» до современной Неограниченной войны, китайское мышление рассматривает войну как сложную смесь взаимодействий (насильственных или нет), когда «тот, кто способен смешать вкусное и уникальный коктейль для будущего военного банкета в конечном итоге сможет носить лавры успеха». 30

От максимы Сунь-Цзы «сломить сопротивление врага, не вступая в бой, является главным совершенством» до современной Неограниченной войны, китайское мышление рассматривает войну как сложную смесь взаимодействий (насильственных или нет), когда «тот, кто способен смешать вкусное и уникальный коктейль для будущего военного банкета в конечном итоге сможет носить лавры успеха». 30

Анализируя различия между западным и восточным мышлением, Нисбетт начинает с философов, признавая, что они сами являются продуктом, а не «прародителями соответствующие им культуры». 31 Поэтому, пытаясь понять русский подход к войне, представляется правильным начать с истории русской философии и ее места на водоразделе между Западом и Востоком.

С одной стороны, краткое рассмотрение традиционных корней русской философии позволяет предположить, что русское мировоззрение должно быть гораздо ближе к китайскому холизму, а не к западному атомизму. «В мире, — писал видный русский имперский философ Владимир Одоевский, — как в хорошей хлопчатобумажной фабрике, каждый винтик цепляется за другой». 32 Анализируя проявления холизма в русской философии, Александр Ишутин утверждал, что «если в западном философском дискурсе идея системного целого является лишь одной из философских парадигм, то в русской философии — это важная, фундаментальная и объединяющий компонент». 33

«В мире, — писал видный русский имперский философ Владимир Одоевский, — как в хорошей хлопчатобумажной фабрике, каждый винтик цепляется за другой». 32 Анализируя проявления холизма в русской философии, Александр Ишутин утверждал, что «если в западном философском дискурсе идея системного целого является лишь одной из философских парадигм, то в русской философии — это важная, фундаментальная и объединяющий компонент». 33

С другой стороны, если говорить о философском взгляде на феномен войны, кажется, что долгая история военных взаимодействий с Западом подорвала восточную ориентацию русского мышления. Российские философы, историки, военные мыслители традиционно делились на тех, кто рассматривает войну как естественную часть взаимодействия народов (как системного целого), и на тех, кто призывает изолировать ее как нечто зло, противоречащее человеческой природе. 34 Лучше всего это противоречие продемонстрировал рассказ Федора Достоевского «Парадоксалист», в котором он исследует противоречие между войной как «бичом человечества» и войной, «приносящей лишь пользу, а потому совершенно необходимой» как диалог между двумя главными героями. 35

35

В течение последних 200 лет в трактовке характера, роли и места войны в России сформировалось несколько идеологических разделений, подобных уже упомянутому разделению между западниками и славянофилами, хотя и без конкретной корреляции. . Первый раздел касается места войны в жизни человека. По одну сторону спора находятся те, кто рассматривает войну как неотъемлемую и вечную часть целостной системы международных отношений: от генерала от инфантерии Генриха Леера, отца-основателя русской стратегической школы XIX века, который видел в войне «совершенно естественное явление в жизни общества. . . одного из самых быстрых и могучих цивилизаторов человечества», современному генерал-майору Александру Владимирову, который утверждал, что «война стала неотъемлемой частью человеческого существования и его специфической характеристикой, и будет таковой, пока существует человечество». 36 С противоположной стороны находятся те, кто утверждает, что объявление войны чем-то, присущим человеческой природе, является ошибкой: от генерал-лейтенанта Евгения Мартынова, «выдающегося русского имперского и советского военного теоретика», написавшего свой основополагающий 1899 Обязанности политики в ее отношениях со Стратегией «в преддверии тех долгожданных времен, когда дипломатия найдет способ упразднить вооруженные столкновения между народами», современному генерал-майору Игнату Даниленко, утверждавшему, что предположение о том, что войны никогда не кончаются, «ограничивает изучение войны как социального явления. . . [поскольку] он ограничивает военную науку только проблемами подготовки и ведения вооруженной борьбы». 37

. . [поскольку] он ограничивает военную науку только проблемами подготовки и ведения вооруженной борьбы». 37

Еще одно интересное разделение в русском понимании войны связано с ролью насилия. Некоторые русские мыслители, подобно китайской традиции, определяют войну в более широком смысле, в котором насилие является важным, хотя и не обязательно обязательным компонентом. Другие, хорошо изучающие западную мысль в целом и Клаузевица в частности, ограничивают войну только насильственным применением силы. В Имперской России генерал от артиллерии Николай Медем, «первый в России профессор стратегии», критиковал акцент Клаузевица на применении силы, утверждая, что его акцент на сражениях слишком упрощен, поскольку «все и любые соображения должны быть направлены на ослабление или уничтожение любыми способами силы противника и лишение его средств для самозащиты». 38 Напротив, Леер вторил Клаузевицу, утверждая, что «война — это один из инструментов в руках политики, самый крайний инструмент для достижения целей государства». 39 В раннем Советском Союзе это были генерал-майор Александр Свечин и генерал-лейтенант Андрей Снесарев, которые стремились расширить природу войны за пределы вооруженной борьбы, чьи работы были запрещены в послевоенной советской военной мысли, которая приняла более западное мировоззрение, согласно которому «война состоит только из вооруженной борьбы». 40 Однако распад Советского Союза вновь вызвал дискуссию о том, являются ли насилие и вооруженная борьба определяющими характеристиками войны или их следует понимать в более широком контексте всех средств и методов. 41