Великие гуманисты Европы | История. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Тема: Эпоха Возрождения

Раздел: Европейское возрождение

Выдающимся историком и политиком был автор знаменитого трактата «Государь» флорентиец Никколо Макиавелли (1469-1527), который неоднократно повторял, что его самое любимое занятие — это «рассуждать о государственном искусстве» — политике. Истовый патриот своего отечества, Макиавелли жил в эпоху, когда Италия оставалась раздробленной и неоднократно страдала от вторжений чужеземных армий. Считая главным препятствием к объединению корыстную политику папства, Макиавелли не сомневался, что в таких условиях спасти страну и создать единую мощную Италию способен только сильный правитель. Причем ради достижения большой цели он мог действовать вероломно, безжалостно и нечестно.

Немало людей думало так же, но заявить об этом открыто отважился именно Макиавелли. Поэтому нередко считается, что, восхваляя отрицательные качества правителей, он избавил политику от морали. Возникло даже понятие «макиавеллизм» — политическая беспринципность. На самом же деле, Макиавелли первым сказал, что политика является самостоятельной сферой деятельности со своими законами и принципами. Ее трудно совмещать с понятиями морали, а громкими моральными лозунгами политики нередко лишь прикрывают непривлекательные цели. Макиавелли мечтал о единой Италии и наметил путь и средства к достижению этой цели. Его произведение — не утопия, а книга о реальных политических действиях.

Поэтому нередко считается, что, восхваляя отрицательные качества правителей, он избавил политику от морали. Возникло даже понятие «макиавеллизм» — политическая беспринципность. На самом же деле, Макиавелли первым сказал, что политика является самостоятельной сферой деятельности со своими законами и принципами. Ее трудно совмещать с понятиями морали, а громкими моральными лозунгами политики нередко лишь прикрывают непривлекательные цели. Макиавелли мечтал о единой Италии и наметил путь и средства к достижению этой цели. Его произведение — не утопия, а книга о реальных политических действиях.

| Санти ди Тито. Никколо Макиавелли. XVI в. |

| Герб Флоренции |

С середины XVI в. новая культура выходит за пределы Италии и начинает развиваться в других европейских странах — Германии, Франции, Англии, Нидерландах, Испании.

Подлинным вождем гуманистов в начале XVI в. стал Эразм Роттердамский (1469-1536) — самая выдающаяся личность Северного Возрождения.

Сын голландского священника, Эразм (настоящее имя — Герхард Гергардс), родился в Роттердаме. Он рано потерял родителей и был вынужден самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни. После окончания школы Эразм стал монахом, однако со временем оставил монастырь ради учебы в университете. Монархи разных стран Европы приглашали его на службу, но всем им Эразм отказывал, не желая терять свою независимость.

| Ганс Гольбейн Младший. Эразм Роттердамский. 1523 г. |

| Ганс Гольбейн Младший. Томас Мор. 1527 г. |

Томас Мор был человеком исключительно порядочным, справедливым и уважаемым. Наблюдая страдания народа, он написал свою знаменитую «Утопию». Рассказ ведется от имени бывалого путешественника Гитлодея. Он рассказывает о жестоких порядках в Англии того времени и, тут же, — о счастливом острове, где нет частной собственности и бедности, все работают и живут в мире и согласии.

Загрузка…

| Джулио да Сан Галло. Вид идеального города |

Вершиной испанской литературы XVI в. и одновременно началом европейской литературы Нового времени стало творчество Мигеля Сервантеса (1547-1616).

и одновременно началом европейской литературы Нового времени стало творчество Мигеля Сервантеса (1547-1616).

Сервантес происходил из обедневшего дворянского рода. Не имея возможности получить серьезное образование, Мигель читал все подряд и сумел приобрести обширные знания. Большую часть своей бурной жизни Сервантес оставался солдатом, а потом стал сборщиком налогов. Не имея никакого умения в этом занятии, бедняга даже временно оказался за решеткой.

Освободившись, бросил службу и занялся литературным творчеством. Материал с сайта http://worldofschool.ru| Мигель Сервантес |

| Памятник Дон-Кихоту и Санчо Пансе в Мадриде |

Роман Сервантеса «Премудрый идальго Дон Кихот Ламанчский» сразу принес автору всеобщее признание. Произведение было задумано как пародия на рыцарские романы. Его герой, полунищий дворянин Алонсо Кохано, живет в сельской глуши, беспрерывно читает рыцарские романы и мечтает о собственных подвигах в духе этих романов. Одинокий идальго делает своим оруженосцем обычного крестьянина Санчо Пансу — человека сообразительного и простодушного одновременно. Вместе они отправляются на поиски славы.

Его герой, полунищий дворянин Алонсо Кохано, живет в сельской глуши, беспрерывно читает рыцарские романы и мечтает о собственных подвигах в духе этих романов. Одинокий идальго делает своим оруженосцем обычного крестьянина Санчо Пансу — человека сообразительного и простодушного одновременно. Вместе они отправляются на поиски славы.

Подвиги бесстрашного идальго выглядят бессмысленными и смешными, но он мечтает о том, чтобы «повсеместно царили дружба, любовь и согласие». И постепенно на смену иронии приходит симпатия к Рыцарю Печального Образа, великодушно защищающему слабых и помогающему обездоленным. Сегодня «Дон Кихот» — вторая после Библии книга по количеству языков, на которые она переведена.

Вопросы по этому материалу:

Назовите выдающихся деятелей гуманизма.

Назовите основные политические идеи Никколо Макиавелли.

Какие новые проблемы поднимали в своем творчестве гуманисты за пределами Италии?

Великие гуманисты Европы 7 класс

Политика, наука и культура не может развиваться в постоянных условиях. Восприятие людей окружающей среды и их взгляды обязательно должны подвергаться изменениям.

Восприятие людей окружающей среды и их взгляды обязательно должны подвергаться изменениям.

Гуманизм – система взглядов в центре которых стоит человек, который интересуется искусством, наукой и совершенствует себя во всех областях.

Великие гуманисты Европы творили в эпоху Возрождения. Они воспевали античную эпоху, забытую в средние века. Основным объектом изучения стал человек и его чувства.

Новые взгляды людей не могли появиться просто так. Большое значение гуманизм уделял воспитанию будущего поколения. Первым об этом заговорил Витторино де Фельтре. В XV века он основал детскую школу, занятия в которой проходили на природе. В ней отсутствовало физическое наказание и принуждение. Обучались там не только дети высшего сословия, но и из простых семей. Детей развивали разносторонне не только интеллектуально, но и физически.

Обучение детей через систему вопросов и ответов предложил Эразм Роттердамский в трактате «О приличии детских нравов». Так же он считал невежливо при беседе с человеком поднимать брови, зевать, морщить нос, ковыряться в ушах и трясти головой. Подобные правила существуют и сегодня.

Так же он считал невежливо при беседе с человеком поднимать брови, зевать, морщить нос, ковыряться в ушах и трясти головой. Подобные правила существуют и сегодня.

Родился Роттердамский в 1469 году около Роттердама. В девятнадцатилетнем возрасте его отправили на службе в монастырь. Там он прочел множество книг из библиотеки монахов. В должности секретаря епископа через 5 лет он покинул монастырь. Эразму Роттердамскому удалось стать студентом парижского богословского факультета. В Лондоне он познакомился с Томасом Мором, который станет его другом до конца жизни.

Роттердамский прославился своим произведением «Похвала Глупости». В нем Глупость выступает перед читателем. Ее отцом был Плутос (бог Богатсва), кормилицами были Невоспитанность и Опьянение. В произведении высмеиваются многие пороки общества. Это первый голос нового времени и желание коренным образом поменять общество.

Эразм проработал в Кембриджском университете и был назначен на должность испанского короля. Он много путешествовал и завоевывал уважение людей. Умер в 1536 году.

Он много путешествовал и завоевывал уважение людей. Умер в 1536 году.

Другим известным гуманистом был Томас Мор. Родился в 1478 году в Англии. Учился в Оксфорде, работал адвокатом и был членом Парламента. Спустя пару лет он получает рыцарское звание и входит в состав Тайного совета.

Известным творением Томаса Мора стала «Золотая книжечка…». В ней критикуется устройство современного общества и описывается модель идеального общества. В первой части причиной государственных бед европейских стран называют деньги и собственность. Правители стремятся не к хорошему управлению, а увеличению территории. Вторая часть посвящена Утопии – модели идеального государства. Оно расположено на острове и состоит из 54 городов (число городов в Англии в XVI веке). Во главе стоит князь, избранный на пожизненное правление. Только обвинение в тирании может стать поводом для его смещения. Законы и вопросы решаются Народным сбором – по 3 человека с каждого города. Люди живут семьями, работу которых контролирует филарх. Каждый житель знает азы земледелия и одно ремесло на выбор. В городе все склады общие. Больные жители расположены в специальных больницах за городам, что бы не заражать остальных. Золото ценится в Утопии не более воды или железа. Что бы предотвратить его накопление, золото стало соответствовать позору. Еще много интересного описал Томас Мор в своем идеальном городе.

Люди живут семьями, работу которых контролирует филарх. Каждый житель знает азы земледелия и одно ремесло на выбор. В городе все склады общие. Больные жители расположены в специальных больницах за городам, что бы не заражать остальных. Золото ценится в Утопии не более воды или железа. Что бы предотвратить его накопление, золото стало соответствовать позору. Еще много интересного описал Томас Мор в своем идеальном городе.

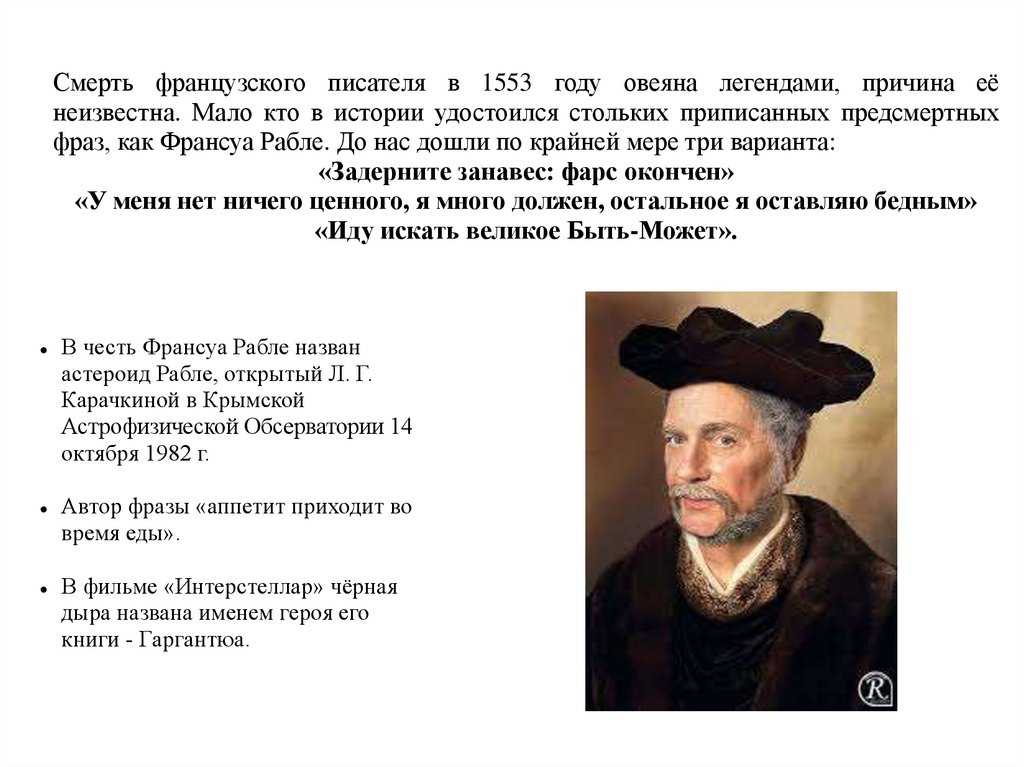

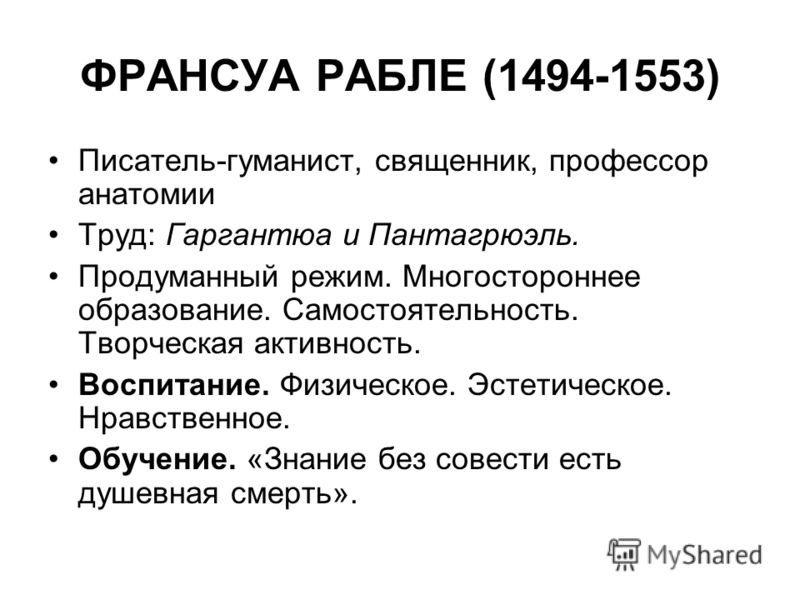

Известным гуманистом был Франсуа Рабле. Его родиной является французский городок Шинон. Свое детство провел в монастыре. Там его обучили греческому и латинскому языкам. В Пуатье он изучал медицину в университете. Всю жизнь занимался сатирической литературой. Он считал, что смех способен вылечить все заболевания. Самым популярным стала «Гаргантюа и Пантангрюэль». Гаргатюа воспитывали богословы, которые заставляли его заучивать все наизусть. В итоге он отупел еще больше. Его сын Пантагрюэль становиться противоположностью отца – он более гуманный. Книга высмеивает папство, богословство, судейство и правительства.

Как видно, люди в эпоху Возрождения по-другому начали смотреть на окружающий мир. Они почти все повседневные вещи подвергли критике. Многие гуманисты предлагали свое понимание идеального государственного строя и общества. Человек во всех образцах становиться основной ценностью. Отличительной чертой эпохи Возрождения стало массовое стремление к получению образования, уважение к людям, которые хотят учиться и помогают людям.

Добавить комментарий

гуманистов и Европы | EHNE

В середине четырнадцатого века итальянский поэт Франческо Петрарка, известный на английском языке как Петрарка (1304-1374), в порыве поэтического энтузиазма провозгласил близкую зарю новой эпохи, отмеченной глубоким культурным обновлением, охватывающим письма, науки и искусства. Новая эпоха, которую с 19 го века принято называть Ренессансом, возродит золотой век античности и ознаменует победу света над тьмой. «Отряхнув тьму», — писал Петрарка в стихотворении 9.0005 Африка , «наши потомки еще раз увидят чистое солнце давних времен / вы увидите, как Геликон зеленеет свежими побегами / лавр расцветет: тогда восстанут / возвышенные, плодородные умы, чей пыл / восстановит древняя любовь Пьеридов… тогда вы снова станете молодыми, а свет более счастливого века воссияет для поэтов». Столетие спустя, в 1484 году, Марсилио Фичино (1433–1499), выдающийся член Платоновской академии во Флоренции, культивировал уверенность в том, что живет в золотом веке, который «возродил к свету те гуманитарные науки, которые почти все были угасли: грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и древнюю мелодию орфической лиры».

Столетие спустя, в 1484 году, Марсилио Фичино (1433–1499), выдающийся член Платоновской академии во Флоренции, культивировал уверенность в том, что живет в золотом веке, который «возродил к свету те гуманитарные науки, которые почти все были угасли: грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и древнюю мелодию орфической лиры».

Итальянские гуманисты, пионеры обширного научного движения, которому суждено было стать «господствующей культурной моделью в Европе» к шестнадцатому веку, заложили основы непреодолимого интеллектуального и культурного течения, «открывшего путь для измененного видения миру, для обновления способов и форм познания, для расширения источников литературного и художественного вдохновения, для капитального ремонта системы образования… для освобождающей критики традиций и институтов… и, в конечном счете, для нового образ человека» (Жан-Клод Марголен).

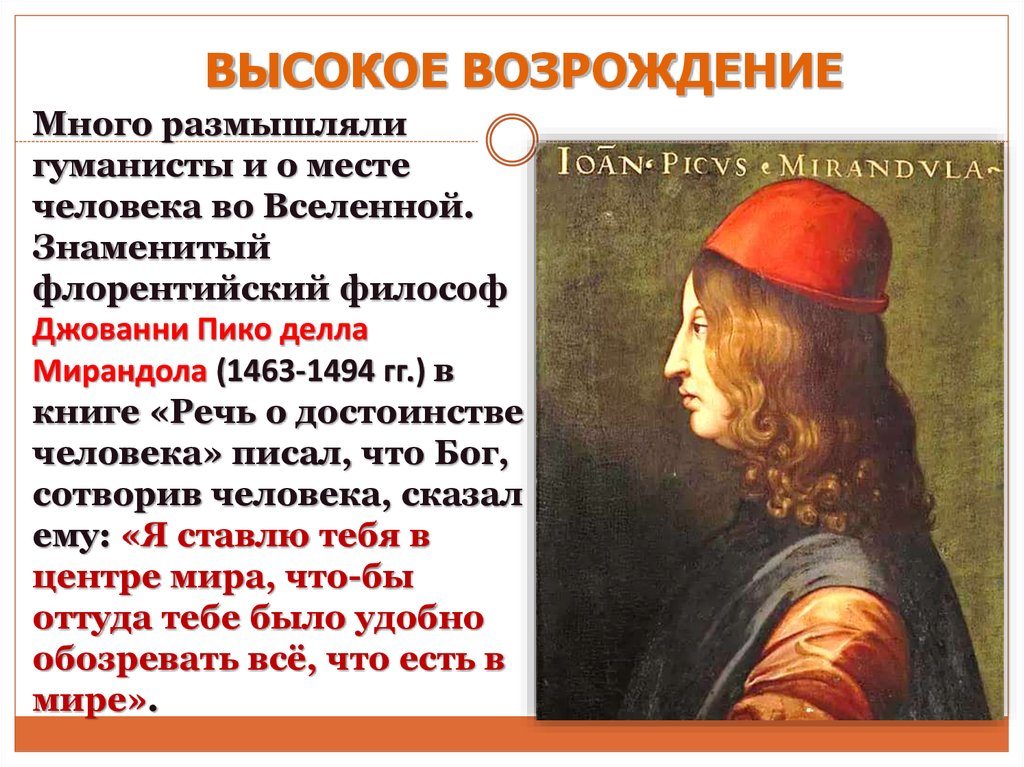

От Петрарки до Эразма, от Лоренцо Валла до Гийома Будэ, от итальянских войн (1494–1559) до Реформации и французских религиозных войн (1562–1598), от великих открытий до научных революций, начатых Николаем Коперником (1473-1543) и Галилеем (1564-1642) европейский континент стал сценой, где казалось возможным построить этот обновленный мир, где человек, это «великое чудо», по выражению короля философов Джованни Пико делла Мирандола (1463-1463- 1494), должен был стать новым цивилизационным героем.

Так заманчиво связывать слова «Ренессанс», «гуманизм» и «Европа», успокаиваясь мыслью, что Европа прежде всего будет дочерью Ренессанса. Однако следует спросить, действительно ли существовала эта Европа гуманистов и имела ли она свою собственную идентичность, сформированную (среди прочего) принципами, считающимися столь важными сегодня: единство, сознание и чувство принадлежности к Европе. ?

Ответ на эти вопросы должен состоять из двух этапов: на первом анализируются неудачные попытки осуществить мечту об объединенной Европе в эпоху Возрождения, а на втором рассматривается гуманизм как построение господствующей культурной модели в европейском масштабе.

Европа и европейцы: идеи между надеждой и разочарованием

Представление о Европе эпохи Возрождения заключает в себе несколько реальностей, по крайней мере две из которых бесспорны. Во-первых, Европа была мифической сказкой. У Овидия Метаморфозы , Европа предстала в образе финикийской принцессы, дочери царя Агенора и Телефассы; бог Зевс влюбился в нее и, превратившись в быка, в конце концов похитил ее. Искусство эпохи Возрождения, которое, конечно, имело плодотворный интерес к древним мифам, часто представляло Европу в виде очаровательной молодой девушки, сопровождаемой быком: например, в живописи Тициана « Похищение Европы » (1559–1562, Бостон, Изабелла Стюарт Гарднер). музее), в скульптуре в творчестве Бортоломео Беллано (1470-1490, Флоренция, Национальный музей Барджелло), и в медалях, созданных флорентийским художником Джанполо Поджини (1564 г.).

Искусство эпохи Возрождения, которое, конечно, имело плодотворный интерес к древним мифам, часто представляло Европу в виде очаровательной молодой девушки, сопровождаемой быком: например, в живописи Тициана « Похищение Европы » (1559–1562, Бостон, Изабелла Стюарт Гарднер). музее), в скульптуре в творчестве Бортоломео Беллано (1470-1490, Флоренция, Национальный музей Барджелло), и в медалях, созданных флорентийским художником Джанполо Поджини (1564 г.).

Во-вторых, не было никаких сомнений в том, что Европа представляет собой четко определенную географическую реальность. Геродот (484-420 гг. до н.э.), разумеется, и Страбон (58 г. до н.э.-25 н.э.), чьи труды были переведены на латынь в 1453 г., определили его как наименьший из трех континентов, составляющих наряду с Азией и Африкой обитаемую мире (Oikumene), как и Пьер д’Айи в своем Imago Mundi (1410).

Помимо мифов и географии, эпоха гуманистов также ознаменовалась рождением двух уникальных проектов единой и единой Европы, которые считались все более неотложными и необходимыми из-за растущей турецкой угрозы в Средиземном море, символизируемой захватом Константинополь, 25 мая 1453 года. Энеа Сильвио Пикколомини, великий ученый-гуманист и Папа Римский с 1458 по 1464 год под именем Пий II, призвал папскую буллу от 13 октября 1458 года к крестовому походу, пригласив всех христианских князей встретиться в Мантуе, чтобы готовиться к священной войне. Только это считалось способным остановить турецкое наступление и защитить христианскую Европу от ярости врага веры, рассматриваемого в атмосфере сильной эсхатологической напряженности как предшественника антихриста. Таким образом, папа мечтал возглавить объединенную коалицию христианской Европы, объединив всех европейцев ради общего дела в Respublica christiana , термин, впервые использованный Пием II. Эта старая мечта о крестовом походе, обновленная для пятнадцатого века, так и не воплотилась в жизнь; мечта о Европе, объединенной верой, также испарилась в 1517 году, когда Лютер опубликовал в Виттенберге свои 95 тезисов.

Энеа Сильвио Пикколомини, великий ученый-гуманист и Папа Римский с 1458 по 1464 год под именем Пий II, призвал папскую буллу от 13 октября 1458 года к крестовому походу, пригласив всех христианских князей встретиться в Мантуе, чтобы готовиться к священной войне. Только это считалось способным остановить турецкое наступление и защитить христианскую Европу от ярости врага веры, рассматриваемого в атмосфере сильной эсхатологической напряженности как предшественника антихриста. Таким образом, папа мечтал возглавить объединенную коалицию христианской Европы, объединив всех европейцев ради общего дела в Respublica christiana , термин, впервые использованный Пием II. Эта старая мечта о крестовом походе, обновленная для пятнадцатого века, так и не воплотилась в жизнь; мечта о Европе, объединенной верой, также испарилась в 1517 году, когда Лютер опубликовал в Виттенберге свои 95 тезисов.

В том же контексте, по тем же причинам, но в иной форме и в явном противоречии с папским проектом другая инициатива по строительству единой Европы была предпринята королем Богемии Георгием Подебрадским (1420-1471) . Между 1462 и 1464 годами он предложил создать политическую Европу конфедераций, где все европейские князья, которые того пожелают, могли бы объединить свои силы для отражения турецкой угрозы. Для Подебрад эта Европа должна была быть политической Европой, Европой, построенной на союзе четырех наций: галликанской нации, германской нации, итальянской нации и испанской нации (к которой добавилась пятая, английская нация). Во главе с президентом — ни император, ни папа не могли подать заявление — и ограниченным советом, в котором была представлена каждая нация, Европа Подебрада имела свою собственную судебную систему и собрание, которому было поручено решение законодательных вопросов. Хотя этот проект так и не был реализован, тем не менее он привел к подписанию нескольких союзов, включая договор между Францией и Богемией, подписанный 16 июля 1464 г. 9.0007

Между 1462 и 1464 годами он предложил создать политическую Европу конфедераций, где все европейские князья, которые того пожелают, могли бы объединить свои силы для отражения турецкой угрозы. Для Подебрад эта Европа должна была быть политической Европой, Европой, построенной на союзе четырех наций: галликанской нации, германской нации, итальянской нации и испанской нации (к которой добавилась пятая, английская нация). Во главе с президентом — ни император, ни папа не могли подать заявление — и ограниченным советом, в котором была представлена каждая нация, Европа Подебрада имела свою собственную судебную систему и собрание, которому было поручено решение законодательных вопросов. Хотя этот проект так и не был реализован, тем не менее он привел к подписанию нескольких союзов, включая договор между Францией и Богемией, подписанный 16 июля 1464 г. 9.0007

Отголосок этой «Европы Наций» появился в шестнадцатом веке на ряде карт с аллегорически-картографическим изображением Europa Regina . Первым таким примером является карта Иоганна Путча (Joannes Bucius Aenicola), опубликованная в 1537 году. Здесь континентальная и островная Европа представлены в виде женского тела в короне, императрицы/королевы, держащей в правой руке державу, а в левой — скипетр. . Испания образует голову, Франция — плечи, Германия — грудь с Богемией в центре. Италия представлена рукой, а Сицилия — сферой. Тем временем Греция расположена на правом краю тела, как раз напротив Азии. Вокруг него расположены Атлантический океан, mare nostrum , Скандинавия, Африка и Азия. На этой карте также есть несколько рек (По, Рона, Рейн, Эльба), горные хребты (Апеннины, Альпы) и города (включая Рим, Венецию, Париж и Страсбург, а также Константинополь и Белград). Изображение Europa Regina получило широкое распространение: например, оно было использовано Генрихом Бюнтингом в Itinerarium sacrae scripturae (1587) и в издании 1588 года Себастьяна Мюнстера Cosmographia, , а также в стихах грамматика Жерара дю Вивье « Theatrum orbis terrarum » Авраама Ортелиуса (Антверпен, 1570 г.

Первым таким примером является карта Иоганна Путча (Joannes Bucius Aenicola), опубликованная в 1537 году. Здесь континентальная и островная Европа представлены в виде женского тела в короне, императрицы/королевы, держащей в правой руке державу, а в левой — скипетр. . Испания образует голову, Франция — плечи, Германия — грудь с Богемией в центре. Италия представлена рукой, а Сицилия — сферой. Тем временем Греция расположена на правом краю тела, как раз напротив Азии. Вокруг него расположены Атлантический океан, mare nostrum , Скандинавия, Африка и Азия. На этой карте также есть несколько рек (По, Рона, Рейн, Эльба), горные хребты (Апеннины, Альпы) и города (включая Рим, Венецию, Париж и Страсбург, а также Константинополь и Белград). Изображение Europa Regina получило широкое распространение: например, оно было использовано Генрихом Бюнтингом в Itinerarium sacrae scripturae (1587) и в издании 1588 года Себастьяна Мюнстера Cosmographia, , а также в стихах грамматика Жерара дю Вивье « Theatrum orbis terrarum » Авраама Ортелиуса (Антверпен, 1570 г. ), который написал: «Женщина, которую вы видите сидящей на высоте / в могильном величии, богато, как и должно быть / на ней во главе царская корона / и в правой руке царский скипетр / с левой рукой у руля мира / Вот наша Европа, которая как полководец / через римлян в прошлом правила миром ».

), который написал: «Женщина, которую вы видите сидящей на высоте / в могильном величии, богато, как и должно быть / на ней во главе царская корона / и в правой руке царский скипетр / с левой рукой у руля мира / Вот наша Европа, которая как полководец / через римлян в прошлом правила миром ».

В едином, увенчанном венком женском теле, здесь раскрывается во всем своем величии Европа, образ знаковый и явно пропагандистский, стремящийся подчеркнуть «неоспоримое и неоспоримое превосходство» Европы над Африкой и Азией (Ж.-Ф. Марголин).

Столкнувшись с османской угрозой, в Европе, раздираемой внутренними разногласиями, такие пробуждения общей идентичности предполагали в эпоху Возрождения возможность Европы, сформированной осознанием культурной специфики Запада. Великие открытия, начатые Христофором Колумбом (1450–1506), Васко да Гамой (1460–1524) и Фернандо Магелланом (1480–1521), также способствовали, хотя и очень постепенно, формированию европейской идентичности. Однако ясно, что это отнюдь не было общим чувством и что это осознание часто приводило европейцев к замыканию в себе. Большинство гуманистов, столкнувшись с реалиями своего мира, на самом деле были склонны лелеять привязанность к чувству идентичности, которое было чем угодно, но только не европейским. Петрарка, например, сказал, что он прежде всего итальянец, так как гордится прочными связями итальянской культуры в политически раздробленной Италии. В шестнадцатом веке Никколо Макиавелли (1469 г.-1527) признавался в своей непреодолимой любви к своей итальянской родине в письме Франческо Веттори от 16 апреля 1527 года: «Я люблю свою родину больше, чем свою душу». Возрастающая сила национальных настроений и ксенофобии не позволяет поверить в то, что все в эпоху Возрождения чувствовали себя европейцами. Есть множество примеров. В 1376 году Колуччо Салютати, гуманист и канцлер Флоренции, обратился с яростным призывом не позволять ненасытным французам захватить Италию. Поджо Браччолини, апостольский секретарь Папы Иоанна XXIII, написал письмо своему другу Никколо Никколи 18 мая 1416 года, описывая свое приятное пребывание в термальных ваннах Бадена, в котором он определил культурную пропасть, разделяющую Италию и Германию: «Эти добрые немцы были прекрасными гражданами платоновской республики, где все было общим… это необыкновенно… нет разногласий.

Большинство гуманистов, столкнувшись с реалиями своего мира, на самом деле были склонны лелеять привязанность к чувству идентичности, которое было чем угодно, но только не европейским. Петрарка, например, сказал, что он прежде всего итальянец, так как гордится прочными связями итальянской культуры в политически раздробленной Италии. В шестнадцатом веке Никколо Макиавелли (1469 г.-1527) признавался в своей непреодолимой любви к своей итальянской родине в письме Франческо Веттори от 16 апреля 1527 года: «Я люблю свою родину больше, чем свою душу». Возрастающая сила национальных настроений и ксенофобии не позволяет поверить в то, что все в эпоху Возрождения чувствовали себя европейцами. Есть множество примеров. В 1376 году Колуччо Салютати, гуманист и канцлер Флоренции, обратился с яростным призывом не позволять ненасытным французам захватить Италию. Поджо Браччолини, апостольский секретарь Папы Иоанна XXIII, написал письмо своему другу Никколо Никколи 18 мая 1416 года, описывая свое приятное пребывание в термальных ваннах Бадена, в котором он определил культурную пропасть, разделяющую Италию и Германию: «Эти добрые немцы были прекрасными гражданами платоновской республики, где все было общим… это необыкновенно… нет разногласий. Страсть ревности, мучающая почти всех мужей в других местах, им совершенно незнакома… О! Как же отличаются их обычаи от наших». Несколько лет спустя, в 1480 году, Антонио ди Туччио Манетти, архитектор, друг и биограф Филиппо Брунеллески (1377–1446), когда писал о строительстве купола флорентийского собора, заклеймил «тех немцев, которые претендуют на звание современных». И, например, Папа Юлий II, возглавлявший церковь с 1503 по 1513 год, казалось, действовал только из-за одной навязчивой идеи: изгнать варварских захватчиков, в том числе французов, из Италии.

Страсть ревности, мучающая почти всех мужей в других местах, им совершенно незнакома… О! Как же отличаются их обычаи от наших». Несколько лет спустя, в 1480 году, Антонио ди Туччио Манетти, архитектор, друг и биограф Филиппо Брунеллески (1377–1446), когда писал о строительстве купола флорентийского собора, заклеймил «тех немцев, которые претендуют на звание современных». И, например, Папа Юлий II, возглавлявший церковь с 1503 по 1513 год, казалось, действовал только из-за одной навязчивой идеи: изгнать варварских захватчиков, в том числе французов, из Италии.

Эразм Роттердамский (1469-1536), князь гуманистов, с большим сожалением отмечал это отсутствие европейского сознания. Напоминая, что расстояние между одной страной и другой предназначено для разделения тел, а не душ, он осудил то, что он назвал жестокой человеческой извращенностью: «Англичанин враг француза просто потому, что он француз, британец ненавидит шотландца просто потому, что он является шотландцем. Немец не согласен с французом, а испанец с обоими».

Поэтому, если можно говорить о Европе, нужно прежде всего признать, что это понятие, которое для гуманистов прежде всего заключало в себе множественность пространственно-культурных реальностей. Это плюралистическая Европа, полная контрастов, в которой их поощряли взаимодействовать с привычной инаковостью, часто в том, что они находили положительным: Европа разнообразия, мобильности и общительности, Европа дорог, пройденных такими послами, как Бальдассаре Кастильоне. (1478-1529), такими художниками, как Леонардо да Винчи (1452-1519) и Яна Ван Эйка (1390–1441) писателями и интеллектуалами, такими как Монтень (1533–1592) и Шарль де Бовель (1480–1533), а также военными и кондотьерами , такими как англичанин Джон Хоквуд (1320–1394) или, например, Людовик II де ла Тремойль (1460–1525), который в конечном итоге участвовал в боях на итальянском полуострове.

Сталкиваясь с этими многочисленными диссонансами, имеет ли смысл говорить о Европе гуманистов? И все же существовала общая мечта, которая в период между средневековьем и ранним новым периодом распространилась на европейский уровень: мечта о Европе мудрости, знания и разума, о Европе, призванной стать новой республикой литературы, преодоление национальных разделений и партикулярных идентичностей.

Европа гуманистов или новая республика писем

Выражение Respublica Litteraria впервые появилось в трудах итальянского гуманиста и политика Франческо Барбаро (1390-1454) в письме, адресованном Поджо Браччолини, датированном 6 июля 1417 г. Тесно связанный с подъемом гуманизма в Италии и Европе эпохи Возрождения, он рассматривался как вектор доминирующей культурной модели. Гуманистическая мысль во всем ее многообразии — литературном, политическом, философском и художественном — стремилась установить каноны человеческого совершенства с точки зрения одновременно этической, эстетической и социальной. Гуманизм, подпитываемый глубоким убеждением в необходимости цивилизационного обновления, надеялся на возврат к древности, считавшейся необходимой для рождения в духе всеобщего призвания нового свободного, достойного человека, хозяина своей судьбы.

Возврат к древности, особенно греко-римской древности, привел к установлению «общего репертуара отсылок», авторов и текстов, на которых строилась новая эпоха. «Афинская школа», написанная Рафаэлем на стенах станцы Stanza della Signatura в Ватикане между 1508 и 1511 годами, заключает в себе перформативное очарование, которое гуманисты питали к великим ученым древнего мира, собравшимся вокруг Платона и Аристотеля. , которые стоят в центре сцены, происходит своего рода междисциплинарный разговор, объединяющий Сократа, Эсхина, Ксенофонта, Хрисиппа, Зенона, Парменида, Гераклита, Архимеда и Птолемея.

«Афинская школа», написанная Рафаэлем на стенах станцы Stanza della Signatura в Ватикане между 1508 и 1511 годами, заключает в себе перформативное очарование, которое гуманисты питали к великим ученым древнего мира, собравшимся вокруг Платона и Аристотеля. , которые стоят в центре сцены, происходит своего рода междисциплинарный разговор, объединяющий Сократа, Эсхина, Ксенофонта, Хрисиппа, Зенона, Парменида, Гераклита, Архимеда и Птолемея.

Именно эта тяга ко всему древнему вдохновила поэта Ронсара (1524-1585) сказать о древних: «давайте разграбить их». Языки, тексты, реликвии и археологические руины были основными источниками этого процесса повторного открытия. Таким образом, совершенное знание и владение древними языками открывало читателям истину древних текстов. Лоренцо Валла (1407–1457), отец филологии, писал в своих « Elegantiae » (1440), что «Во всяком случае, столь печальна была эпоха прошлого, в которой не было ни намека на ученого, что мы должны поздравить тем более в нашу собственную эпоху, в течение которой, я уверен, при постоянных усилиях мы восстановим язык Рима, даже больше, чем сам город, а вместе с ним и все дисциплины».

«Язык Рима», классическая латынь, латынь Цицерона, стала lingua franca гуманистов. Таким образом, с конца четырнадцатого века латинская филология находилась на подъеме, как и греческая филология благодаря византийским ученым, поселившимся в Италии, таким как Мануэль Хрисолорас (1350–1415), который преподавал греческий язык во Флоренции после его прибытия туда в 1397 году. Латынь, греческий и иврит, как писал Эразм в письме к Томасу Вулси 18 мая 1519 года, были «тремя языками, без которых всякая доктрина неполна».

Многочисленные открытия древних рукописей в аббатствах Клюни и Санкт-Галлен позволили гуманистам раскопать древние договоры таких авторов, как Цицерон, Квинтилиан, Лукреций, Плавт и Стаций. В 1416 году в письме к Гуарино да Верона Поджо Браччолини в воинственных выражениях описал открытие Квинтилианом Institutio Oratoria : «Среди бесчисленных рукописей, перечислять которые было бы слишком долго, я нашел Квинтилиана целым и невредимым, хотя и покрытым плесень и пыль. На самом деле эти книги находились не в библиотеке, как подобало бы им, а в темной и жалкой тюрьме на дне темной башни, куда не посылали бы даже заключенных, приговоренных к смерти». Античные авторы воплощали архетипическое совершенство, которое необходимо было возродить: Цицерон был образцом для прозы, Вергилий — для эпоса, а Гораций — для лирической поэзии. Чтения, переводы, исследования: гуманистическая библиофилия переживала период своего расцвета. Янус Ласкарис (1445-1535) дважды отправлялся Медичи на Восток для сбора греческих рукописей. Он вернулся с более чем 200 работами. Также во Флоренции Веспасиано да Бистиччи (1421-149 гг.8), прозванный «королем книготорговцев мира», поддерживал процветающую торговлю книгами классических и современных авторов. Как книготорговец он снабжал великие библиотеки того времени: от Альфонсо Великодушного, короля Неаполя, до Федерико да Монтефельтро, герцога Урбино, и короля Венгрии Матиаса Корвинуса. Европейский гуманизм был гуманизмом книги, а книги — краеугольным камнем человечества.

На самом деле эти книги находились не в библиотеке, как подобало бы им, а в темной и жалкой тюрьме на дне темной башни, куда не посылали бы даже заключенных, приговоренных к смерти». Античные авторы воплощали архетипическое совершенство, которое необходимо было возродить: Цицерон был образцом для прозы, Вергилий — для эпоса, а Гораций — для лирической поэзии. Чтения, переводы, исследования: гуманистическая библиофилия переживала период своего расцвета. Янус Ласкарис (1445-1535) дважды отправлялся Медичи на Восток для сбора греческих рукописей. Он вернулся с более чем 200 работами. Также во Флоренции Веспасиано да Бистиччи (1421-149 гг.8), прозванный «королем книготорговцев мира», поддерживал процветающую торговлю книгами классических и современных авторов. Как книготорговец он снабжал великие библиотеки того времени: от Альфонсо Великодушного, короля Неаполя, до Федерико да Монтефельтро, герцога Урбино, и короля Венгрии Матиаса Корвинуса. Европейский гуманизм был гуманизмом книги, а книги — краеугольным камнем человечества. Для византийского кардинала-гуманиста Василия Виссариона (1403–1472), который 31 мая 1468 года написал дожу Кристофоро Моро и венецианскому сенату письмо с просьбой подарить им свою библиотеку (1024 рукописи, в том числе 482 греческих произведения), книги были витринами из слов мудрых. Они не только были насыщены примером древних, их обычаями и законами, исполнены религии, но «живут, говорят, беседуют с нами. Они учат нас, наставляют нас, утешают нас, они напоминают нам обо всем древнем, помещая его перед глазами нашей памяти. Так велика их сила, их достоинство, их величие и, наконец, их святость, что, если бы не было книг, мы все были бы грубыми и невежественными, не помнящими прошлого, без какого-либо примера, на который можно было бы опереться. У нас не было бы знания о человеческом и божественном. Та же гробница, в которой покоятся тела мужчин, навсегда сотрет их имена».

Для византийского кардинала-гуманиста Василия Виссариона (1403–1472), который 31 мая 1468 года написал дожу Кристофоро Моро и венецианскому сенату письмо с просьбой подарить им свою библиотеку (1024 рукописи, в том числе 482 греческих произведения), книги были витринами из слов мудрых. Они не только были насыщены примером древних, их обычаями и законами, исполнены религии, но «живут, говорят, беседуют с нами. Они учат нас, наставляют нас, утешают нас, они напоминают нам обо всем древнем, помещая его перед глазами нашей памяти. Так велика их сила, их достоинство, их величие и, наконец, их святость, что, если бы не было книг, мы все были бы грубыми и невежественными, не помнящими прошлого, без какого-либо примера, на который можно было бы опереться. У нас не было бы знания о человеческом и божественном. Та же гробница, в которой покоятся тела мужчин, навсегда сотрет их имена».

Новая чувствительность к археологическим находкам открыла путь к древности. Папы Мартин V (1417-1431) и Евгений IV (1431-1447) взяли на себя охрану и восстановление древних памятников. Подобно Поджо Браччолини, который в своем размышлении «О превратностях судьбы» (1431) дал описание руин Рима, Флавио Биондо (1388–1463) был очарован этими следами прошлой эпохи. Его Roma Instaurata (1444-1446) был не просто рационально организованным каталогом памятников Рима, но и плодом обширных археологических и архивных исследований.

Подобно Поджо Браччолини, который в своем размышлении «О превратностях судьбы» (1431) дал описание руин Рима, Флавио Биондо (1388–1463) был очарован этими следами прошлой эпохи. Его Roma Instaurata (1444-1446) был не просто рационально организованным каталогом памятников Рима, но и плодом обширных археологических и архивных исследований.

Европа литературы, к которой стремились гуманисты, была Европой гуманитарных наук ( studia humanitas ). В Италии кватроченто обновление гуманистической paedeia было работой Пьера Паоло Верхерио (1370–1444), Маффео Веджио (1406–1458) и Маттео Пальмиери (1406–1475). В своих договорах они разработали новую образовательную педагогику, наметив путь обучения, основанный на семи гуманитарных науках, а также на истории и философии. Благодаря любви к литературе человек стал добродетельным, ответственным и хорошо подготовленным, чтобы стать общественно полезным гражданином мира. Витторино да Фельтре (1378-1446), другой великий мастер итальянского Возрождения, призванный Гонзагой в Мантую, открыл Casa Giocas около 1425 года, школа, которая выступала за всеобщее образование человека, как его разума, так и его тела, посредством программы физического воспитания, спорта и игр.

Образование человека также было в центре философских размышлений. Джанноццо Манетти в 1452 г., а позднее Пико делла Мирандола в 1486 г. отстаивали концепцию человеческого достоинства, основанную на свободе, «данной человеку Творцом», двигаться по великой цепи бытия и проявлять свободную волю. Достоинство, свобода, ответственность: «людьми не рождаются, ими становятся», — писал Эразм в 1529 г..

Основанная на повторном открытии античности, на studia humanitatis и на новом понимании места человека в мире, Республика Письма распространилась по всей Европе благодаря многочисленным сетям гуманистического общения. Обращение людей и, прежде всего, писем было ключом к распространению гуманизма. Epistolae familyes Цицерона были архетипической моделью. В середине пятнадцатого века, например, писатель Кристофоро Ландино издал что-то вроде учебника, содержащего прообразы букв на все случаи жизни. Эта книга выдержала около сорока изданий между 1485 и 1550 годами, что свидетельствует о важности этой практики.

Печать также сыграла важную роль в распространении гуманистической мысли и древних текстов по всей Европе. В Венеции Альд Мануций, эмблемами которого были дельфин и якорь, воплощает архетип гуманистического печатника. Он был связан с Эразмом, восхищался Полициано и Пико делла Мирандола и был одним из первых печатников, начавших печатать греческими буквами.

Академии и княжеские дворы были основными местами распространения гуманизма эпохи Возрождения: они варьировались от Платоновской академии во Флоренции, спонсируемой Козимо Медичи («Козимо Старший») в 1463 году, до Академии Понтаниана в Неаполе, основанной Антонио Беккаделли. («Иль Панормита», 1394-1471) и руководил после 1471 Джованни Понтано (1426-1503) из интеллектуального круга княжеского двора, такого как Милан Сфорца с Франческо Филельфо (1398-1481) или Феррара, где Эсте нанял Маттео Мария Боярдо (1441 -1494) и Пьетро Бембо (1470-1547) в Урбино при Монтефельтро или Арагонском дворе в Неаполе, не говоря уже о Франции Франциска I, который основал Collège des lecteurs royaux (Коллеж де Франс) в 1530 году по указанию Гийом Буде (1468-1540).

В княжеских дворах гуманизм подвергся процессу политизации, который переформулировал идеал хорошего правления и фигуру ученого принца. Таким образом, культурный проект превратился в политический в Европе принцев и литераторов. В 1520 г. в « флорентийских историях » (книга VIII) Макиавелли упомянул образ Лоренцо Медичи, набрасывая портрет принца-гуманиста, «героя-цивилизатора» (Лоран Болар): он хочет сделать свой город больше и более красивым, он организует фестивали, торжества и шествия, на которых представлены события и великие дела древности. Им движет желание обеспечить изобилие своей земли и единство своего народа. Он любит тех, кто преуспевает в искусстве, и делает протеже талантливых людей: музыкантов, архитекторов, художников, философов и поэтов.

Европа гуманистов, несомненно, многолика. Оно было многогранным и незавершенным. Между надеждой и разочарованием это было пространство общего обмена и культурного влияния, лаборатория идей, проектов и достижений, которые, несомненно, являются наследием определенной идеи Европы, идеи, к которой мы продолжаем стремиться.

История Европы | Резюме, войны, карта, идеи и колониализм

история Европы , история европейских народов и культур с доисторических времен до наших дней. Европа — более неоднозначный термин, чем большинство географических выражений. Его этимология сомнительна, как и физические размеры области, которую он обозначает. Его западные границы кажутся четко очерченными береговой линией, однако положение Британских островов остается двусмысленным. Для посторонних они кажутся явно частью Европы. Однако для многих британцев и некоторых ирландцев «Европа» в основном означает континентальную Европу. На юге Европа заканчивается на северных берегах Средиземного моря. Тем не менее, для Римской империи это было mare nostrum («наше море»), внутреннее море, а не граница. Даже сейчас некоторые задаются вопросом, является ли Мальта или Кипр европейским островом. Наибольшая неопределенность лежит на востоке, где естественные границы, как известно, неуловимы. Если Уральские горы отмечают восточную границу Европы, то где она лежит к югу от них? Можно ли, например, Астрахань считаться европейской? Вопросы имеют не только географическое значение.

Эти вопросы приобрели новое значение, поскольку Европа стала больше, чем географическое выражение. После Второй мировой войны много было слышно о «европейской идее». По существу, это означало идею европейского единства, сначала приуроченную к Западной Европе, но к началу XIX в.90-е, кажется, способны наконец охватить Центральную и Восточную Европу.

Единство Европы — древний идеал. В некотором смысле она была имплицитно предвосхищена Римской империей. В Средние века она была несовершенно воплощена сначала империей Карла Великого, а затем Священной Римской империей и Римско-католической церковью. Позже ряд политических теоретиков предложили планы европейского союза, и Наполеон Бонапарт, и Адольф Гитлер пытались объединить Европу путем завоевания.

Однако только после Второй мировой войны европейские государственные деятели начали искать способы мирного объединения Европы на основе равенства, а не господства одной или нескольких великих держав. У них было четыре мотива: предотвратить дальнейшие войны в Европе, в частности, путем примирения Франции и Германии и помощи в сдерживании агрессии со стороны других; отказаться от протекционизма и политики «нищего соседа», которая практиковалась в период между войнами; соответствовать политическому и экономическому влиянию новых мировых сверхдержав, но на гражданской основе; и начать цивилизовать международные отношения, вводя общие правила и институты, которые будут определять и продвигать общие интересы Европы, а не национальные интересы входящих в нее государств.

Викторина «Британника»

История: правда или вымысел?

В основе этой политики лежит убеждение, что у европейцев больше общего, чем разъединяющего, особенно в современном мире. По сравнению с другими континентами Западная Европа мала и чрезвычайно разнообразна, разделена реками и горами, изрезана заливами и ручьями. Он также густонаселен — мозаика разных народов с множеством языков. Очень широко и неадекватно ее народы можно разделить на нордический, альпийский или кельтский и средиземноморский типы, а большую часть их языков отнести либо к романским, либо к германским. В этом смысле европейцев больше всего объединяет их разнообразие; и, может быть, именно это сделало их такими энергичными и воинственными. Хотя плодородные почвы и умеренный климат им исключительно благоприятны, они уже давно доказали свою воинственность. За последовательными волнами вторжений, в основном с востока, последовали столетия соперничества и конфликтов как внутри Европы, так и за ее пределами.

Тем не менее, европейцы также были в авангарде интеллектуальной, социальной и экономической деятельности. Как мореплаватели, исследователи и колонисты, они долгое время господствовали над большей частью остального мира и оставили в нем отпечаток своих ценностей, своих технологий, своей политики и даже своей одежды. Они также экспортировали как национализм, так и оружие.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Тогда, в 20-м веке, Европа была близка к самоуничтожению. Первая мировая война унесла более 8 миллионов жизней европейцев, Вторая мировая война унесла более 18 миллионов жизней в боях, бомбардировках и систематическом нацистском геноциде, не говоря уже о 30 миллионах погибших в других местах.

Помимо погибших, войны оставили неизгладимые раны, как психологические, так и физические. Но если Первая мировая война обострила национализм и идеологический экстремизм в Европе, то Вторая мировая война имела почти противоположный эффект. Обожженный ребенок боится огня; и Европа была сильно сожжена. Через пять лет после окончания войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, подстрекаемый Жаном Монне, предложил Германии первый практический шаг к европейскому единству, и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр согласился. Среди других участников этого первого шага были государственные деятели Альсид де Гаспери и Поль-Анри Спаак. Все, кроме Монне, были выходцами из языковых и политических границ Европы: Шуман из Лотарингии, Аденауэр из Рейнской области, де Гаспери из северной Италии, Спаак из двуязычной Бельгии. Таким образом, разнообразие Европы способствовало ее стремлению к объединению.

Но если Первая мировая война обострила национализм и идеологический экстремизм в Европе, то Вторая мировая война имела почти противоположный эффект. Обожженный ребенок боится огня; и Европа была сильно сожжена. Через пять лет после окончания войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, подстрекаемый Жаном Монне, предложил Германии первый практический шаг к европейскому единству, и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр согласился. Среди других участников этого первого шага были государственные деятели Альсид де Гаспери и Поль-Анри Спаак. Все, кроме Монне, были выходцами из языковых и политических границ Европы: Шуман из Лотарингии, Аденауэр из Рейнской области, де Гаспери из северной Италии, Спаак из двуязычной Бельгии. Таким образом, разнообразие Европы способствовало ее стремлению к объединению.

Статья посвящена истории европейского общества и культуры. Для обсуждения физической и человеческой географии континента см. Европа. Для истории отдельных стран см. конкретных статей по названию.