: краткое содержание (пересказ) :: Лермонтов М.Ю. :: Сочиняшка.Ру

Действие поэмы разворачивается в одном из монастырей древней столицы Грузии — городе Мцхет. В один из дней мимо монастыря проезжал русский генерал, который вез пленного мальчика. Случилось так, что этот ребенок сильно заболел и генерал решил оставить его в монастыре. Один из монахов забрал умирающего ребенка к себе и выходил его. После выздоровления мальчику дали имя Мцыри и он остался жить в монастыре. По натуре Мцыри был замкнутым ребенком, в его глазах читалась грусть по родному краю. Шло время и Мцыри, похоже, свыкся жить среди монахов. Его крестили, он принял чужую веру, ведь другой не знал.

Когда Мцыри исполнилось семнадцать лет, его начали готовить к принятию монашеского обета. В день проведения таинства на город обрушилась страшная гроза. В душе мальчика все перевернулось, и он решает бежать из монастыря. В то время, как другие монахи молились возле алтаря, Мцыри, не боясь ни сверкающих молний, ни диких животных бежит из монастыря.

Позже, обнаружив, что мальчик пропал, монахи бросились на его поиски. Его искали около трех дней, но так и не нашли. Через некоторое время изнеможенное тело Мцыри нашли в окрестностях старого монастыря. Монахи принесли его в монастырь. Мцыри был покрыт глубокими ранами, в которых запеклась кровь. Мальчик отказывался говорить с кем либо. Только старому монаху, который когда-то спас его от смерти он открыл свою душу.

Мцыри долго говорил о своей родине, он вспоминал своего отца в боевой кольчуге, песни своей сестры, говорил о крутых скалах и зеленых равнинах. Оказывается, все это время Мцыри жил словно в тюрьме, не было и дня, чтобы он не думал о возвращении на родину. Именно поэтому он решился на побег во время грозы.

За эти три дня Мцыри чувствовал себя частью природы. Он пытался словить молнию рукой, чувствовал себя змеей, пробираясь между камней.

Мцыри просыпается ночью. Ведомый голодом, он решает отыскать дорогу домой. Мцыри бредет густыми лесами и теряет облик гор, что были для него путеводной нитью. На лесной поляне мальчик встречает барса. Мцыри, схватив палку, вступает в неравный бой с диким животным. Ему удается убить не равного соперника, но и сам Мцыри получает тяжелые ранения от острых, как бритва, когтей животного. Мальчик собирает все силы в кулак и снова отправляется в путь. И вот он выходит к аулу. Все кажется ему знакомым и родным, как вдруг Мцыри понимает, что снова вернулся в свою «тюрьму». Мальчик думает, что это все лишь сон, но звон монастырского колокола возвращает его к жизни.

Мцыри не чуть не жалеет о своем поступке, его гнетет мысль о том, что умереть ему придется на чужой земле. Он говорит, что если бы была возможность провести несколько дней на родине, он бы обязательно обменял ее на вечность в раю. Его гложет клятва, которую Мцыри дал себе еще в детстве – обязательно вернуться домой.

Понимая, что конец уже близко, Мцыри просит старого монаха похоронить его под акацией в монастырском саду. Именно с того места были видны его родные горы. Мцыри не оставляет мечты попасть домой если не в этой, то следующей жизни.

Краткие содержания произведений Лермонтова М.Ю.

анализ, история создания :: SYL.ru

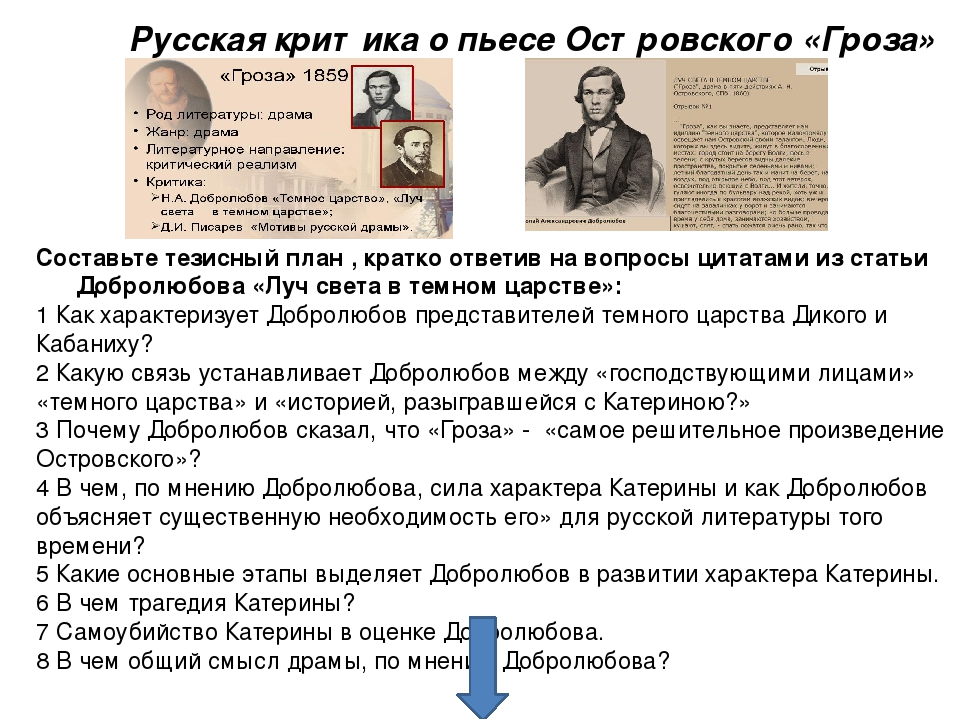

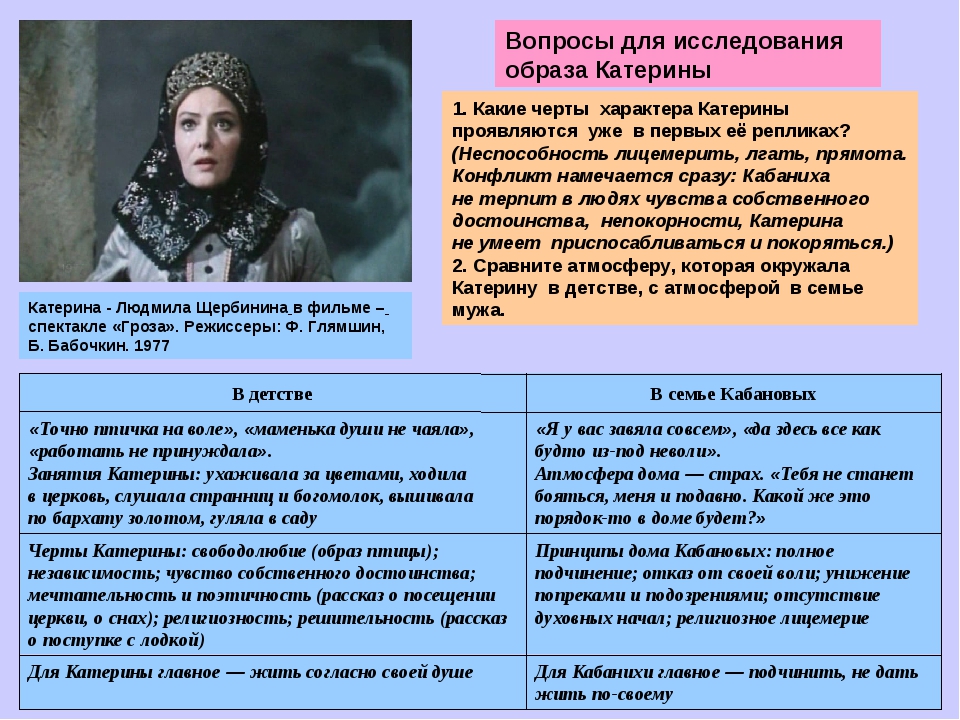

А. Н. Островский был видным литературным деятелем. Он многое изменил в постановке пьес, а его произведения отличаются реализмом, взглядов которого придерживался писатель. Одно из его наиболее известных произведений — пьеса «Гроза», анализ которой представлен ниже.

Одно из его наиболее известных произведений — пьеса «Гроза», анализ которой представлен ниже.

История создания пьесы

Анализ «Грозы» следует начать с истории ее написания, потому что обстоятельства того времени сыграли важную роль в создании сюжета. Пьеса была написана в 1859 году во время путешествия Островского по Поволжью. Писатель наблюдал и исследовал не только красоты природы и достопримечательности поволжских городов.

Его не меньше интересовали люди, которые встречались ему в путешествии. Он изучал их характеры, особенности быта, истории их жизни. Александр Николаевич делал записи, а потом на их основе и создал свое произведение.

Но история создания «Грозы» Островского имеет различные версии. Очень долго придерживались того мнения, что сюжет для пьесы писатель взял из реальной жизни. В Костроме жила одна девушка, которая, не выдержав притеснений свекрови, сбросилась в реку.

Исследователи находили множество совпадений. Случилось это в том же году, в котором была написана пьеса. Обе девушки были молодыми и в очень раннем возрасте были выданы замуж. Обеих притесняли свекрови, а мужья были слабохарактерными. У Катерины был роман с племянником самого влиятельного человека в городе, а у бедной костромской девушки — с почтовым служащим. Неудивительно, что из-за такого большого количества совпадений долгое время все считали, что сюжет основан на реальных событиях.

Обе девушки были молодыми и в очень раннем возрасте были выданы замуж. Обеих притесняли свекрови, а мужья были слабохарактерными. У Катерины был роман с племянником самого влиятельного человека в городе, а у бедной костромской девушки — с почтовым служащим. Неудивительно, что из-за такого большого количества совпадений долгое время все считали, что сюжет основан на реальных событиях.

Но более детальные исследования опровергли эту теорию. Островский отправил пьесу в печать в октябре, а девушка сбросилась месяцем позже. Поэтому сюжет не мог быть основан на истории жизни этой костромской семьи. Однако, может, благодаря своей наблюдательности Александр Николаевич смог предугадать этот печальный конец. Но есть у истории создания пьесы и более романтичная версия.

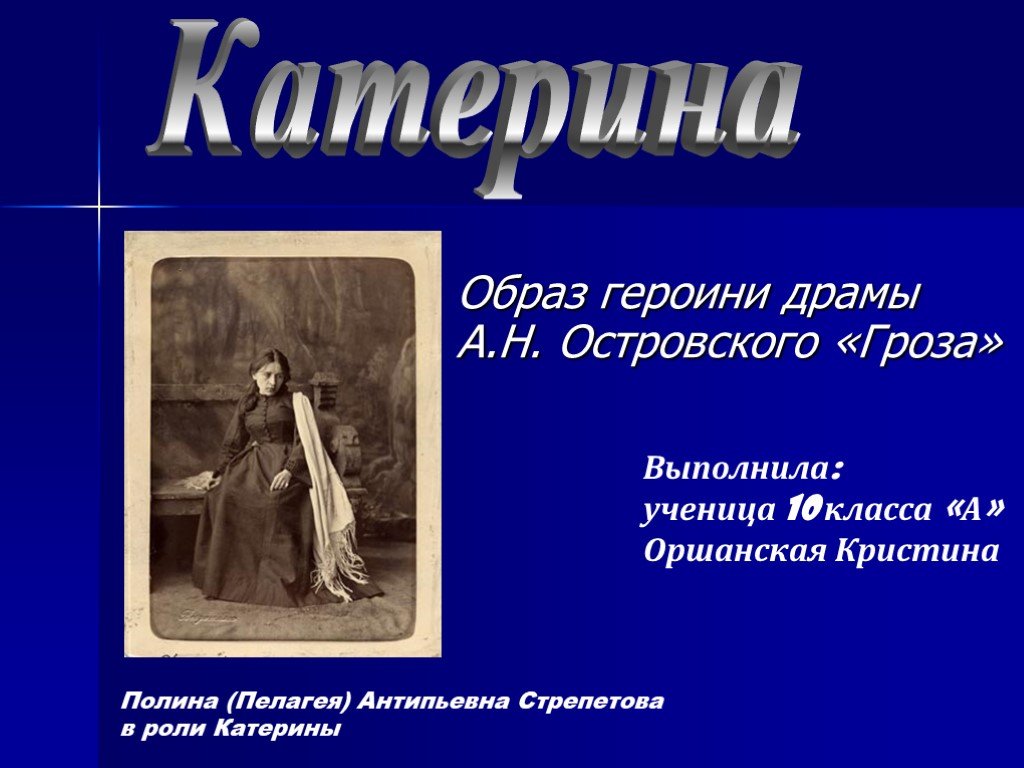

Кто был прототипом главной героини?

В анализе «Грозы» можно указать и то, что было множество споров о том, с кого же был списан образ Катерины. Нашлось место и для личной драмы писателя. И у Александра Николаевича, и у Любови Павловны Косицкой были семьи. И это послужило препятствием для дальнейшего развития их отношений.

И это послужило препятствием для дальнейшего развития их отношений.

Косицкая была театральной актрисой, и многие считают, что она является прототипом образа Катерины в «Грозе» Островского. Позднее Любовь Павловна сыграет ее роль. Сама женщина была родом с Поволжья, а биографы драматурга писали, что «Сон Катерины» был записан со слов Косицкой. Любовь Косицкая, как и Катерина, была верующей и очень любила церковь.

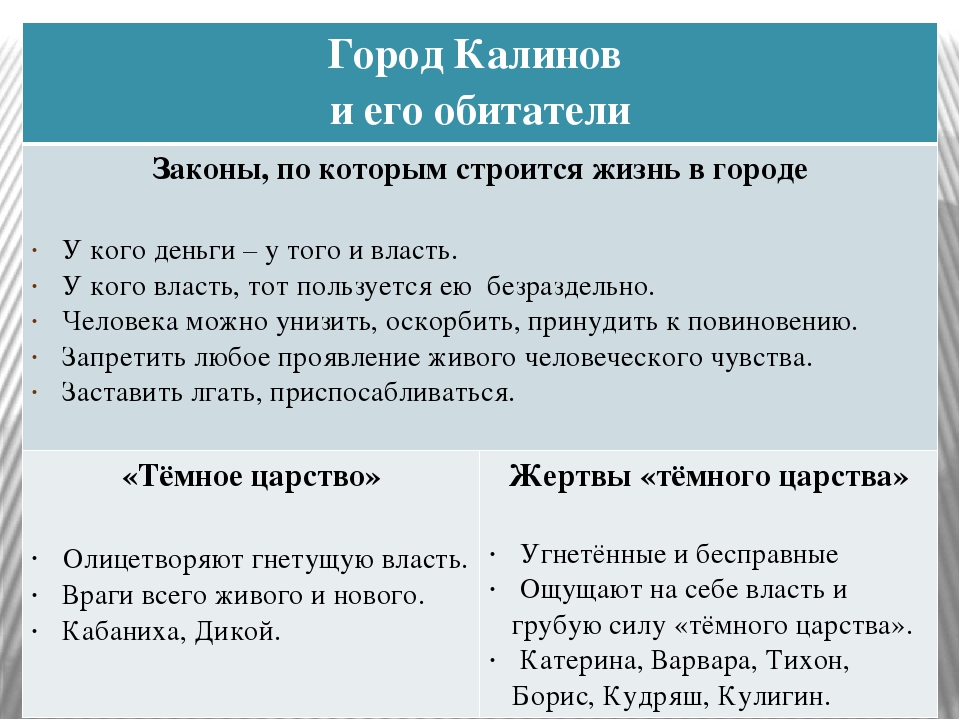

Но «Гроза» — это не только драма о личных отношениях, это пьеса о нарастании конфликта в обществе. В ту эпоху уже были люди, которые хотели изменить старые порядки, но закосневшее «домостроевское» общество не хотело им подчиняться. И это противостояние отражено в пьесе Островского.

Краткое содержание «Грозы» Островского

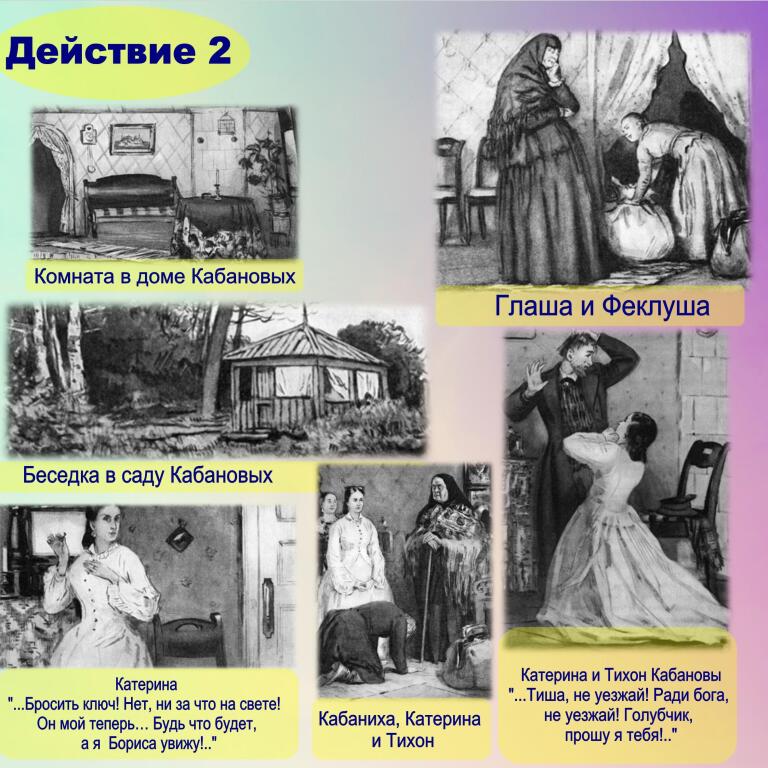

Действие пьесы происходит в вымышленном приволжском городе Калинове. Жители этого городка — люди, привыкшие к обману, тирании, невежеству. Несколько человек из калиновского общества выделялись своим стремлением к лучшей жизни — это Катерина Кабанова, Борис и Кулигин.

Молодая девушка была замужем за слабохарактерным Тихоном, чья суровая и деспотичная мать постоянно угнетала девушку. Кабаниха установила в своем доме очень суровые порядки, поэтому все члены семейства Кабановых ее не любили и боялись. Во время отъезда Тихона по делам Катерина тайно встречается с Борисом — образованным молодым человеком, приехавшим из другого города к своему дяде — Дикому, человеку такого же крутого нрава, как и Кабаниха.

Когда вернулся ее муж, молодая женщина перестала видеться с Борисом. Она опасалась наказания за свой поступок, потому что была набожной. Несмотря на все уговоры, Катерина во всем призналась Тихону и его матери. Кабаниха еще пуще стала тиранить молодую женщину. Бориса дядя отправил в Сибирь. Катерина, попрощавшись с ним, бросилась в Волгу, понимая, что она больше не сможет жить в тирании. Тихон обвинил мать в том, что это из-за ее отношения его жена решилась на такой шаг. Это краткое содержание «Грозы» Островского.

Краткое описание персонажей

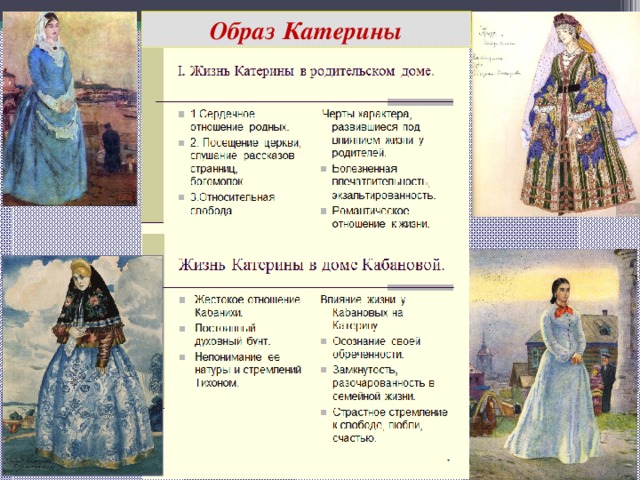

Следующий пункт анализа пьесы — это характеристика героев «Грозы» Островского. Все действующие лица получились запоминающимися, с яркими характерами. Главная героиня (Катерина) — молодая женщина, воспитанная на порядках домостроя. Но она понимала всю закоснелость этих взглядов и стремилась к лучшей жизни, где все люди жили бы честно и поступали правильно. Набожная, любила ходить в церковь и молиться.

Все действующие лица получились запоминающимися, с яркими характерами. Главная героиня (Катерина) — молодая женщина, воспитанная на порядках домостроя. Но она понимала всю закоснелость этих взглядов и стремилась к лучшей жизни, где все люди жили бы честно и поступали правильно. Набожная, любила ходить в церковь и молиться.

Кабанова Марфа Игнатьевна — вдова, зажиточная купчиха. Придерживалась устоев домостроя. Обладала крутым нравом, установила тиранические порядки в доме. Тихон — ее сын, слабохарактерный мужик, любил выпить. Понимал, что его мать несправедлива к жене, но боялся пойти против ее воли.

Борис — образованный молодой человек, приехал, чтобы Дикой дал ему часть наследства. Впечатлителен, не принимает законов калиновского общества. Дикой — влиятельный человек, все его боялись, потому что знали, какого он сурового нрава. Кулигин — мещанин, верящий в силу науки. Пытается доказать другим всю важность научных открытий.

Это характеристика героев «Грозы» Островского, которые сыграли значительную роль в сюжете. Их можно разделить на два маленьких общества: придерживающихся старых взглядов и тех, кто верил, что изменения необходимы для создания лучших условий.

Их можно разделить на два маленьких общества: придерживающихся старых взглядов и тех, кто верил, что изменения необходимы для создания лучших условий.

Луч света в пьесе

В анализе «Грозы» стоит выделить главный женский образ — Катерину Кабанову. Она является отражением того, что может сделать с личностью тирания и деспотическое отношение. Молодая женщина хоть и выросла в «старом» обществе, в отличие от большинства, видит всю несправедливость таких порядков. А Катерина же была честной, не хотела и не умела обманывать, и это одна из причин, по которой она все рассказала мужу. А те люди, которые ее окружали, привыкли обманывать, бояться, тиранить. А молодая женщина не могла это принять, вся ее духовная чистота противилась этому. Из-за внутреннего света и стремления жить честно образ Катерины из «Грозы» Островского сравнивали с «лучом света в темном царстве».

И единственными радостями в ее жизни были молитва и любовь к Борису. В отличие ото всех тех, кто рассуждал о вере, Катерина верила в силу молитвы, она очень боялась совершить грех, поэтому не могла встречаться с Борисом. Молодая женщина понимала, что после ее поступка свекровь будет терзать ее еще больше. Катерина видела, что в этом обществе никто не хотел меняться, а жить среди несправедливости, непонимания и без любви она не могла. Поэтому броситься в реку казалось ей единственным выходом. Как потом сказал Кулигин, она обрела покой.

Молодая женщина понимала, что после ее поступка свекровь будет терзать ее еще больше. Катерина видела, что в этом обществе никто не хотел меняться, а жить среди несправедливости, непонимания и без любви она не могла. Поэтому броситься в реку казалось ей единственным выходом. Как потом сказал Кулигин, она обрела покой.

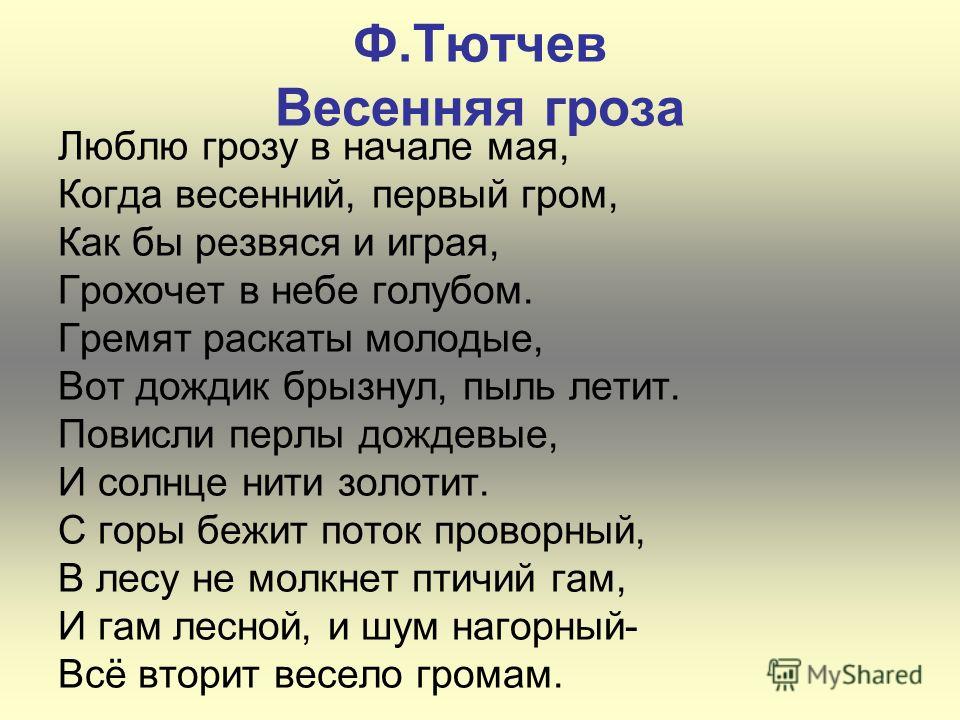

Образ грозы

В пьесе одни из важных эпизодов связаны с грозой. По сюжету, Катерина очень боялась этого природного явления. Потому что люди верили, что гроза покарает грешного человека. И все эти тучи, гром — все это только усиливало угнетающую обстановку дома Кабановых.

В анализе «Грозы» следует также отметить, что весьма символично то, что все эпизоды с этим природным явлением связаны с Катериной. Это отражение ее внутреннего мира, того напряжения, в котором она находилась, той бури чувств, которая бушевала у нее внутри. Катерина боялась этого накала чувств, поэтому она очень переживала, когда была гроза. Также гроза и дождь — это символ очищения, когда молодая женщина бросилась в реку, то она обрела покой. Так же, как и природа кажется чище после дождя.

Так же, как и природа кажется чище после дождя.

Основная идея пьесы

Какой же главный смысл «Грозы» Островского? Драматург стремился показать то, как несправедливо устроено общество. Как могут угнетать слабых и беззащитных, что людям не оставляют никакого выбора. Возможно, Александр Николаевич хотел показать, что обществу стоит пересмотреть свои взгляды. Смысл «Грозы» Островского состоит в том, что нельзя жить в невежестве, лжи и закоснелости. Нужно стремиться стать лучше, терпимее относиться к людям, чтобы их жизнь не походила на «темное царство», как у Катерины Кабановой.

Личностный конфликт

В пьесе показано нарастание внутреннего конфликта у Катерины. С одной стороны — понимание, что жить в тирании нельзя, любовь к Борису. А с другой — строгое воспитание, чувство долга и боязнь совершить грех. Женщина не может прийти к одному решению. На протяжении пьесы она встречается с Борисом, но даже и не думает о том, чтобы уйти от мужа.

Конфликт все нарастает, а толчком для печальной гибели Катерины стала разлука с Борисом и усилившиеся гонения со стороны свекрови. Но личностный конфликт занимает не самое главное место в пьесе.

Но личностный конфликт занимает не самое главное место в пьесе.

Социальный вопрос

В анализе «Грозы» следует отметить, что драматург постарался передать настроение общества, которое было на тот момент. Люди, понимали, что нужны изменения, что старый строй общества должен уступить место новому, просвещенному. Но люди старых порядков не хотели признавать, что их взгляды потеряли свою силу, что они невежественны. И эта борьба между «старым» и «новым» нашла отражение в пьесе А. Островского «Гроза».

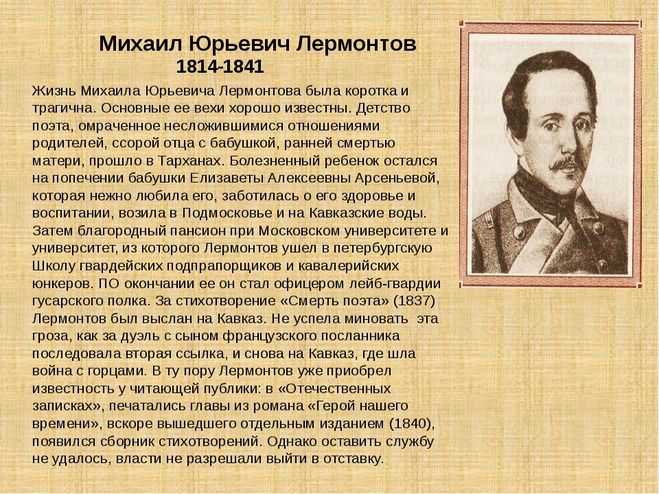

Михаил Лермонтов Анализ мировой литературы — Очерк

Лермонтова часто называют единственным настоящим русским поэтом-романтиком. В его работах проходят несколько основных тем: трагическая природа любви, демонизм (идея о том, что человеку суждено разрушить то, что он любит), разочарование, месть, страсть к свободе и стремление вернуться к изначальной невинности.

Он также продемонстрировал острое психологическое понимание работы страсти в человеческих отношениях. Это понимание видно как в ранних работах, так и в зрелых работах 9.0005 Герой нашего времени . Дальнейшее развитие он получил в другой пьесе, Maskarad (wr. 1834-1835, pb. 1842, pr. 1917; Masquerade , 1973), переработанной пьесе Уильяма Шекспира Othello, the Moor of Venice

Это понимание видно как в ранних работах, так и в зрелых работах 9.0005 Герой нашего времени . Дальнейшее развитие он получил в другой пьесе, Maskarad (wr. 1834-1835, pb. 1842, pr. 1917; Masquerade , 1973), переработанной пьесе Уильяма Шекспира Othello, the Moor of Venice

В более широком плане озабоченность Лермонтова распространялась на анализ трагедии его поколения в 1830-е годы, в печальные последствия восстания декабристов. Силы и таланты этого потерянного поколения были лишены выражения и реализации со стороны столь репрессивного режима, что личная переписка проверялась, а художников и интеллектуалов высылали за «опасные мысли».

Эта политическая атмосфера придала новый вид обычному русскому литературному персонажу, лишнему человеку, типичным примером которого является пушкинский «Евгений Онегин». Лишними людьми были люди, отделенные своими превосходными талантами от посредственного общества, обреченные растрачивать свою жизнь из-за отсутствия возможности реализовать себя, а также из-за отсутствия внутренней цели.

На творчество Лермонтова оказали влияние другие писатели, особенно немецкий драматург Фридрих Шиллер и поэты Пушкин и Байрон. Однако когда дело дошло до создания персонажей, Лермонтов знал только одного героя, которого он неоднократно проецировал в своих произведениях, — самого себя.

В начале своей писательской карьеры любимым средством самовыражения Лермонтова была драма. Свою первую пьесу он написал, когда ему было шестнадцать. Пьеса представляет собой мелодраматическое требование личной и социальной свободы под влиянием Шиллера, выраженное авторским голосом разгневанного молодого человека. Неповиновение и разочарование перед лицом репрессий — тема, которая будет проходить через творчество Лермонтова на протяжении всей его жизни, достигая пика в его повествовательных стихах, таких как

Автобиографический элемент прослеживается и в мелодраме «Чужой », автопортрете Лермонтова в московские годы, в его лирических стихах. В «Парусе» (1841; «Парус», 1976) парусник становится символом одинокой души поэта, движимой не радостью, а стремлением к буре, «словно буря может принести ей покой». Лермонтов был известен своей склонностью искать конфликт с другими, возможно, в попытке подавить чувство изоляции. Эти байронические черты — замкнутость и стремление к конфликту — связывают многих лермонтовских героев, включая демона в Демон и Печорин, главный герой Герой нашего времени .

Однако и помимо внешних пороков общества Лермонтова постоянно преследовал могучий образ внутреннего зла — образ демона. В юности он писал, что он, как демон из поэмы, избран для зла. Привлекательность зла для Лермонтова заключалась не только в его отрицательной силе, но и в интенсивности переживания проклятия. Как и его герои, он отождествлял интенсивность жизни с интенсивностью мучений.

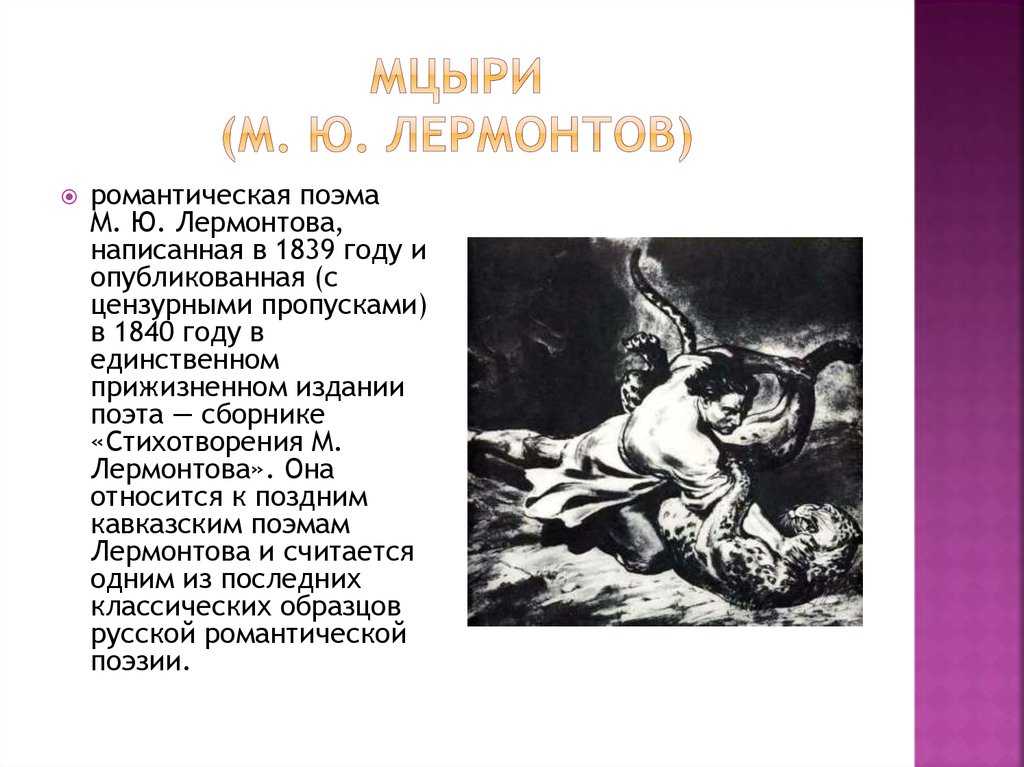

«Новичок»

Впервые опубликовано: «Мцыри», 1840 г. (собрание поэм А. С. Пушкина и М. Лермонтова , 1983 г.)

Тип произведения: Стихотворение.

Начинающий монах, схваченный в горах еще мальчиком русскими, живет в заточении в монастыре, пока не сбегает.

Сюжет этой поэмы-повествования Лермонтов нашел во время посещения монастыря в бывшей столице Грузии Мцхети по пути в ссылку на Кавказ. Монах рассказал Лермонтову, как мальчиком он попал в плен к русским в родных горах. Его хотели взять в свою страну, но он заболел и остался с монахами монастыря. Монахи вылечили его и позволили ему остаться там. Он стал послушником, но память о вольной жизни в горной деревне преследовала его день и ночь. Он нашел свое тюремное существование настолько невыносимым, что сбежал. Пытаясь добраться до своей деревни, он бродил по лесу, пока не заблудился. Его нашли голодным и истощенным монахи, которые вернули его в келью. Тщетность его бегства заставила его решить остаться в монастыре, где он и остался до сих пор.

Лермонтов внес в этот рассказ существенные изменения. Всю свою поэтическую силу он сосредоточил на бегстве послушника, а также на великолепных декорациях, в которых оно происходило, оставив в стороне ту покорность, с которой пойманный беглец оставался в монастыре. Стихотворение, таким образом, воплотило воодушевленное стремление к свободе в то время, когда само слово «свобода» было запрещено в России. Приключения послушника в девственном лесу также отвлекли цензора от символического значения поэмы.

Однажды ночью новичок встречает голодную пантеру, которую после отчаянной борьбы убивает своей палкой. Этот бой — один из лучших отрывков, написанных Лермонтовым, как с точки зрения ярко-чувственных описаний, так и с точки зрения плавной музыки стиха. Через три дня и ночи звук знакомого церковного колокола сообщает послушнику, что вместо обретения свободы он двигался по кругу. Измученный, он падает на землю и приходит в сознание только после того, как монахи, которые искали его, принесли его обратно, при смерти, в свою камеру.

Благородный порыв, заканчивающийся разочарованием и страданием, — часто повторяющаяся тема в произведениях Лермонтова, но также характерно для Лермонтова решительное неповиновение его героя. Новичок, хотя и терпит поражение, остается гордым и нераскаявшимся до конца. Разговаривая со своим отцом-исповедником, он говорит ему, что сожалеет только о том, что его полет на свободу не удался.

В поэме нет явных политических аллюзий, но многие читатели, должно быть, отождествили тюрьму послушника с политической тюрьмой России.

Читатели стихотворения на русском языке откроют для себя богатство, легко теряемое при переводе, например, живую схему повествовательной рифмы и музыкальный ритм стихотворения, которым помогают такие приемы, как параллельные грамматические конструкции, аллитерация и ассонанс.

Демон

Впервые опубликовано: Demon , 1841 (собраны в The Demon and Other Poems , 1965)

Тип произведения: Стихотворение.

Демон, падший ангел, влюбляется в смертную женщину, но уничтожает ее своим бессмертным поцелуем.

Демон , первоначально распространенный в рукописи в 1839 году, является самой известной лермонтовской сказкой в стихах. Как и «Новичок», стихотворение представляет собой образец неповиновения и разочарования, но в более широком масштабе. И снова беспокойная душа заперта в тюрьме, но вместо монастыря тюрьма — это космос. Демон видит в Тамаре тот же мираж счастья, что послушник видит в горах. Как и новичок, Демон не может смягчить свое одиночество или избежать своей судьбы.

Демон символизирует бунт и изоляцию. Многие критики считают его более тесно связанным с природой Лермонтова, чем любое другое его творение. Он постоянно перерабатывал поэму с 1829 года и до конца своей жизни в 1841 году. Лермонтовский Демон — бывший ангел-мятежник, изгнанный из рая и обреченный вечно скитаться по вселенной. Мстительный, печальный изгнанник, он сеет зло везде, где появляется. В конце концов, зло надоедает ему. Однажды, пролетая над Кавказом, Демон видит прекрасную девушку Тамару и влюбляется в нее.

В конце концов, зло надоедает ему. Однажды, пролетая над Кавказом, Демон видит прекрасную девушку Тамару и влюбляется в нее.

Демон чувствует, что его любовь к Тамаре может примирить его с Богом и Вселенной. Он искушает ее, и ее ангел-хранитель пытается вмешаться. Ангел-хранитель вскоре сдается, и Тамара отдается ухаживаниям Демона. Не успел он коснуться ее губ своим бессмертным поцелуем, как она умирает — пример лермонтовской темы любовника-разрушителя. Ее душу уносит добрый ангел, а Демону суждено пребывать в одиночестве до скончания веков.

Основная проблема в Демон — отсутствие драматического напряжения. В отличие от Демона, чья энергия и настойчивость удерживают внимание читателя, Тамара остается пассивной. Можно также удивиться пассивности ангела, посланного защищать ее. Лермонтов также упускает возможности для конфликта внутри своего героя: Демон, влюбленный в Тамару и предположительно вдохновленный на новую жизнь добра, без угрызений совести должен убить ее жениха, чтобы он мог полностью завладеть ею. Борьба с его вновь пробудившейся совестью добавила бы истории глубины.

Борьба с его вновь пробудившейся совестью добавила бы истории глубины.

Несмотря на эти слабости, славы поэмы много: музыкальность стиха и яркие образы. Описание кавказского пейзажа бесподобно. Сцена, в которой Тамара танцует на крыше отцовского замка, а вдали предательски убивают ее жениха по пути на свадьбу, обладает тем ироническим эмоциональным накалом, мастером которого был Лермонтов.

Герой нашего времени

Впервые опубликовано: Герой нашего времени , 1839, серийный; 1840 г., книга (английский перевод, 1854 г.)

Тип произведения: Роман

Книга представляет собой портрет жизни и характера человека, типичного, по мнению Лермонтова, для своего возраста.

Герой нашего времени — один из величайших русских романов. Все персонажи, за исключением, пожалуй, Веры, нарисованы с непревзойденным искусством. В герое романа Печорине Лермонтов дал первый психологический портрет литературного архетипа — лишнего человека. Лермонтов анализирует Печорина как жертву условий, в которых он был обречен жить, отсюда и иронический ярлык «герой нашего времени». Как представитель потерянного поколения 1830-х годов, творческий гений Печорина не находит законного пути выражения и тем самым замыкается на себе и становится разрушительным. Анализируя Печорина, Лермонтов анализировал болезнь века.

Лермонтов анализирует Печорина как жертву условий, в которых он был обречен жить, отсюда и иронический ярлык «герой нашего времени». Как представитель потерянного поколения 1830-х годов, творческий гений Печорина не находит законного пути выражения и тем самым замыкается на себе и становится разрушительным. Анализируя Печорина, Лермонтов анализировал болезнь века.

Первые два из пяти рассказов, «Бела» и «Максим Максимыч», показывают Печорина чужими глазами. «Княжна Мери» представляет собой дневник Печорина, а «Тамань» и «Фаталист» фиксируют некоторые его приключения в Крыму и на Кавказе.

В «Беле» скучающий Печорин, стоявший на остроге, влюбляется в татарку Белу, дочь местного атамана. Он похищает ее с помощью родного брата, которого Печорин награждает лошадью, украденной у татарского жениха девушки Казбича. Бэла, сначала испугавшись, влюбляется в Печорина, после чего теряет к ней интерес. Однажды она выходит на прогулку за стены форта и смертельно ранена Казбичем. Рассказывает капитан Максим Максимыч, друживший с Печориным. Капитан — добрый человек, который испытывает к Беле отеческую привязанность и заботу. Он представляет собой контрапункт холодно-манипулятивному Печорину, который в значительной степени ответственен за смерть Белы, но не тронут ею.

Рассказывает капитан Максим Максимыч, друживший с Печориным. Капитан — добрый человек, который испытывает к Беле отеческую привязанность и заботу. Он представляет собой контрапункт холодно-манипулятивному Печорину, который в значительной степени ответственен за смерть Белы, но не тронут ею.

В «Максиме Максимыче» Максим радуется возможности еще раз увидеть своего старого друга Печорина. Печорин проявляет мало энтузиазма по поводу встречи, и когда он наконец появляется, его манера поведения хладнокровна. Печорин так долго культивировал маску равнодушия, что уже не может отличить маску от себя.

«Княжна Мери» — психологический анализ Печорина в форме дневника. В курортном городе Пятигорске Печорин от скуки заводит любовную интригу с княжной Марьей, юной красавицей, за которой ухаживает позер Грушницкий. Как только он убеждается в любви Мэри, он теряет к ней интерес. Осложнения возникают, когда на сцену выходит Вера, его давняя любовь. Печорин сеет разрушения вокруг себя: он убивает Грушницкого на дуэли, вновь открывает Вере старую рану и разбивает сердце Марии.

В отрывке, напоминающем «Парус», Печорин спрашивает себя, почему он отказался вступить на путь нежных наслаждений и душевного спокойствия. Он сравнивает себя с моряком, родившимся и выросшим на палубе пиратского корабля, который настолько привык к бурям и сражениям, что на суше скучает. Роман удался потому, что действия Печорина, облеченные в занимательный черный юмор, показаны с безошибочной психологической правдой. По словам самого Печорина, он вампир, его эго питается страданиями и радостями других. Неспособный верить в какую-либо цель, он обречен быть аналитическим наблюдателем или интриганом.

Аиф 36 и он мятежный ищет бури. Лермонтов Михаил

Белый парус одинокий

В тумане синего моря! ..

Что он ищет в далекой стране?

Что бросил он в родной земле? ..Волны играют — ветер свистит,

И мачта гнется и прячется…

Увы! он не ищет счастья

И не от счастья бежит!Под ним поток светлой лазури,

Над ним золотой лучик солнца...

И он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Анализ поэмы Лермонтова «Парус»

Поэт Михаил Лермонтов, несмотря на свой суровый и задиристый характер, в душе был неисправимым романтиком. Именно поэтому в его творческом наследии немало произведений лирического характера. Одна из них — знаменитая поэма «Парус», написанная в 1832 году, когда Лермонтову едва исполнилось 17 лет. Это произведение в полной мере отражает душевные метания молодого поэта, оказавшегося на жизненном перекрестке. Весной 1832 года, после словесной перепалки на экзамене по риторике, он отказался от продолжения учебы в Московском университете, оставив позади свои мечты стать филологом. Его дальнейшая судьба и карьера были под вопросом, и, в конце концов, Лермонтов под давлением бабушки поступил в Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Перспектива стать военным, с одной стороны, не очень воодушевляла молодого поэта. Но в то же время он мечтал о подвигах, выпавших на долю его предков, хотя и понимал, что в лучшем случае судьба забросит его на Кавказ, где в то время шли военные действия.

Накануне поступления в юнкерское училище Лермонтов написал стихотворение «Парус», которое полностью отражает его настроение и далеко не самые радостные мысли. Если отбросить предысторию и не учитывать факты, то это произведение можно по праву отнести к одному из самых романтичных и возвышенных стихотворений поэта . Однако это далеко не так, ведь автор не ставил перед собой задачу создать образец пейзажной лирики. В этом стихотворении он отождествляет себя с парусом, одиноко белеющим «в синем тумане моря», подчеркивая тем самым, что, может быть, впервые в жизни он столкнулся с необходимостью принятия важного решения.

«Что он ищет в далекой стране?» — спрашивает себя поэт, как бы предвидя, что отныне жизнь его будет полна скитаний. И в то же время автор мысленно оглядывается назад, осознавая, «что он бросил в родной земле». Уход из университета поэт не считает серьезной потерей для себя, так как не видит смысла продолжать учебу и заниматься наукой. Гораздо больше Лермонтова беспокоит тот факт, что ему придется покинуть любимую Москву и единственного по-настоящему близкого ему человека — бабушку Елизавету Алексеевну Арсеньеву, заменившую ему и отца, и мать.

Однако поэт понимает, что эта разлука неизбежна, так как ему уготован собственный жизненный путь, который, как предполагает Лермонтов, не будет легким. Эту мысль автор выражает в стихотворении с помощью удивительно красивой метафоры, отмечая, что «ветер свистит, а мачта гнется и скрипит». В то же время поэт с горечью отмечает, что в своих предстоящих странствиях «он не ищет счастья, и не бежит от счастья».

Однако, прежде чем жизнь поэта резко изменится, пройдет еще несколько лет, которые покажутся Лермонтову невыносимо скучными. Решив в пользу военной карьеры, он рвется в бой и мечтает о славе. Вот почему идиллическая картина морского пейзажа, так напоминающая жизнь Лермонтова-юнкера, его совершенно не привлекает. И, отвечая себе на вопрос, чего он хочет в жизни, поэт отмечает, что «он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой», снова олицетворяя себя одиноким парусом.

Таким образом, это стихотворение является философским размышлением Лермонтова о собственном будущем. Впоследствии именно жажда подвига толкала его на рискованные и необдуманные поступки. Однако судьба распорядилась иначе: Лермонтов не стал великим полководцем, а вошел в историю как гениальный русский поэт и писатель, произведения которого спустя почти два столетия до сих пор вызывают искреннее восхищение.

Впоследствии именно жажда подвига толкала его на рискованные и необдуманные поступки. Однако судьба распорядилась иначе: Лермонтов не стал великим полководцем, а вошел в историю как гениальный русский поэт и писатель, произведения которого спустя почти два столетия до сих пор вызывают искреннее восхищение.

Белый парус одинокий

В тумане синего моря! ..

Волны играют — ветер свистит,

И мачта гнется и скрипит…

Увы, он не ищет счастья

И не от счастья бежит!

И он, непокорный, просит бурю,

МАЙКЛ КОСМИК

Мой горизонт всегда пуст.

Мой парус навсегда одинок.

Мириады зыбких изумрудов

Уходят за борт, трясясь…

Красное солнце играет с облаками,

Белый парусник плывет по волне.

Чайки громко летают над морем,

эта картина висит на стене.

Часто я смотрю на парусник издалека

и представляю, что я капитан

мой парусник приближается к причалу

сквозь шторм и туман.

Бело-белый парусник на холсте рисованной

Бело-белый парусник небо и вода

В открытом космосе споря с ветром

В бушующем море силой воли

К небу устремились паруса

Вечный полет на гребне пенная волна

парус, наполненный силой

Эта сцена на картине…

В нашей жизни все мы медленно плывем куда-то,

На своих кораблях, иногда называемых странными,

И не спит ночами, и тоскует душа странствующая

По нехоженым тропам и далеким загадочным странам.

Там от бед и тоски смыкается невидимый зонт,

На зеленой волне блики солнца играют в борт,

И, подняв паруса, Мы ведем корабли к горизонту,

За которым лежит горизонт очередной раз.

И так будет всегда, сокрушая тайны на следе,

Мы, порвав паруса, будем шить новые без конца.

И ночью не спит…

ПАРУС… 1832… 2012… 2116… 2117…

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ (1832)

Белый парус одинокий

В туман синего моря! . .

.

Что он ищет в далекой стране?

Что бросил он в родной земле? ..

Волны играют — ветер свистит,

И мачта гнется и скрипит…

Увы, он не ищет счастья

И не от счастья бежит!

Под ним поток светлой лазури,

Над ним золотой луч солнца…

И он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

МАЙКЛ КОСМИК (2012)

Небо может позавидовать

За то, что свято для нас.

Наивный, конечно, но я бы,

Я хотел услышать историю.

Это возмездие грядет

Как цена падшей души.

Но если дела не святы,

Не значит, что все мы грешим.

Потеряли же ведь все люди

И каждый прав по-своему.

Так стоит ли бить из пушек

Брать чужое в карман?

Белый парус одинокий

В тумане синего моря! ..

Что он ищет в далекой стране?

Что бросил он в родной земле? ..

Волны играют — ветер свистит,

И мачта гнется и прячется. ..

..

Увы! он не ищет счастья

И не от счастья бежит!

Под ним поток светлой лазури,

Над ним золотой луч солнца…

И он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Анализ стихотворения «Парус» Михаила Лермонтова

Лермонтов написал стихотворение «Парус» в 1832 году. Молодой поэт только начинал свой творческий путь. Тем не менее в произведении он уже затрагивает серьезные философские вопросы, разработкой которых он будет заниматься на протяжении всей жизни.

По жанру «Парус» — лирический стих. Его тема напрямую связана с реальным событием в жизни Лермонтова. В семнадцать лет поэт бросает учебу в Московском университете и переезжает в Петербург, где под давлением бабушки поступает в школу прапорщиков. Переезд в столицу был первым ответственным решением Лермонтова. От него зависела вся дальнейшая судьба поэта. Стихотворение «Парус» полностью отразило его мысли и надежды.

Центральный образ стихотворения – одинокий парус в бескрайнем море, который сопоставляется с состоянием лирического героя. Лермонтов сразу же ставит риторические вопросы о цели своего существования. Они иносказательно противопоставляют Москву («в родной стране») и Санкт-Петербург («в стране дальней»).

Лермонтов сразу же ставит риторические вопросы о цели своего существования. Они иносказательно противопоставляют Москву («в родной стране») и Санкт-Петербург («в стране дальней»).

Спокойное море поэт сравнивает со своей прежней безмятежной жизнью. Романтическая натура Лермонтова жаждет перемен. Военная карьера не была его идеалом, поэт просто видел в ней возможность активной деятельности. На самом деле, он все еще был на распутье в жизни.

В стихотворении раскрывается характерный для поздней лирики Лермонтова мотив одиночества и неприятия окружающего мира. Неугомонная натура поэта подобна «бунтующему» парусу, который «просит бури». Большое значение имеет утверждение: «он не ищет счастья». Лермонтов признается, что его стремление к активной деятельности не связано с улучшением собственного положения. Он сознательно готов к жизненным невзгодам и страданиям ради совершения какого-то великого дела.

Философский смысл стиха не умаляет его художественных достоинств. «Парус» — отличный пример пейзажной лирики. Яркие эпитеты создают для читателя удивительно правдивую картину («голубой», «золотой»).

Яркие эпитеты создают для читателя удивительно правдивую картину («голубой», «золотой»).

Произведение пронизано особой динамикой. Автор использует риторические вопросы и восклицания. Точки подчеркивают глубину размышлений лирического героя.

Вообще стихотворение «Парус» очень глубокое. В ней юный Лермонтов смог показать наличие большого многогранного таланта. Мастерское сочетание чистой лирики с философской темой — редкое поэтическое качество. Лермонтов заявил о себе как о поэте с большим будущим.

ПАРУС Белый парус одинокий |

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ПАРУС»

М.Ю. Лермонтов необыкновенно рано начал писать. Знаменитый «Парус» — творение семнадцатилетнего поэта.

Образы бури, моря и паруса характерны для ранней лирики Лермонтова, где свобода поэтически связана с одиночеством, бунтарской стихией.

«Парус» — стихотворение с глубоким подтекстом. Развитие поэтической мысли в нем своеобразно и отражается в особой композиции произведения: читатель все время видит морской пейзаж с парусом и размышляющего над ними автора. При этом в первых двух строках каждого четверостишия появляется картина меняющегося моря, а в двух последних передается чувство, вызванное им. В композиции «Паруса» отчетливо видно разделение паруса и лирического героя поэмы.

Центральный образ поэмы также двухпланов: это и настоящий парус, который «белеет в голубом тумане морском», и в то же время человек с определенной судьбой и характером.

В композиции чувствуется двойное движение: парус уходит вглубь в просторы морской стихии. Это внешний сюжет поэмы. С нашим пониманием тайны паруса связано и другое движение: от вопросов 1-й строфы к сочувственным восклицаниям второй, от них к признанию самого страстного и заветного желания паруса и оценке этого желания .

В строфе 1 взгляд поэта останавливается на покрытой туманом морской дали с одиноким парусом, который белеет, не сливаясь с морем. Сколько людей не раз в жизни видели такой пейзаж, но у Лермонтова с ним связано поэтическое раздумье. Возникают вопросы:

Что он ищет в дальней стране,

Что он бросил в родной стране?

Антитеза ищет — брошенный, далекий — родной вносит в стихотворение контраст, который служит основой композиции в данном произведении.

Стих звучит легко и плавно, обилие звуков Л, Р, Н, М и опущение одинакового ударения в первых двух строках передают легкое качание морской волны во время штиля.

Но море меняется. Встречный ветер поднял волны, и они, кажется, готовы раздавить парус, «мачта гнется и скрипит». Свист ветра и шум моря передаются новой звуковой гаммой: С, Т, Ч, Щ становятся преобладающими. Чувство смутной тревоги при виде этой картины переходит в грустную безысходность от осознания того, что не было счастья для паруса и что счастье для него вообще невозможно:

Увы! Он не ищет счастья

И не от счастья бежит.

Одиночество и простор не приносят облегчения от наболевших вопросов, встреча с бурей не дает счастья. Буря не избавляет парус от томления существования, но все же буря предпочтительнее мира и гармонии. Эта мысль звучит в последней строфе стихотворения.

И снова море спадает и синеет, светит солнце. Но эта радостная для глаз картина успокаивает совсем ненадолго. Мысль автора контрастна ее настроению и звучит как вызов любому спокойствию:

И он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Резкие переходы из одного состояния в другое, смена контрастных ландшафтов подчеркивает многообразие событий, их непохожесть друг на друга. Парус, однако, во всех случаях сопротивляется окружающей среде. В контрастах пейзажей раскрывается противопоставление паруса любой среде, обнаруживается его непокорность, неутомимость его движения, вечное несогласие паруса с миром.

Парус, однако, во всех случаях сопротивляется окружающей среде. В контрастах пейзажей раскрывается противопоставление паруса любой среде, обнаруживается его непокорность, неутомимость его движения, вечное несогласие паруса с миром.

Природа в «Парусе», как и во многих стихотворениях поэта, живописна. Здесь целая палитра ярких и радостных красок: голубой (туман), лазурный (море), золотой (лучи солнца), белый (парус).

Поэт характеризует главного героя поэмы двумя эпитетами: «одинокий» и «мятежный». У Лермонтова одиночество ассоциируется с невозможностью счастья, отсюда легкая грусть в самом начале стихотворения. Но парус не боится бури, силен духом и непокорен судьбе — непокорен!

Для многих поколений стихотворение «Парус» стало не только поэтическим признанием Лермонтова, но и символом трепетного беспокойства, вечных исканий, мужественного противостояния высокой души ничтожному миру.

« Парус » («Белеет одинокий парус…») — стихотворение, написанное 18-летним Михаилом Лермонтовым в Петербурге. Учебный образец поэзии романтизма. Впервые опубликовано в журнале Отечественные записки (1841, т. 18, № 10) 9лет после его написания. Написанное в 1832 году стихотворение, которое благодаря своей краткости, простоте и яркой образности вошло и прочно вошло в классику русской литературы.

Учебный образец поэзии романтизма. Впервые опубликовано в журнале Отечественные записки (1841, т. 18, № 10) 9лет после его написания. Написанное в 1832 году стихотворение, которое благодаря своей краткости, простоте и яркой образности вошло и прочно вошло в классику русской литературы.

« Парус » состоит из трех четверостиший и одновременно — из шести «чередующихся куплетов». Произведение построено таким образом, что первые две строки каждой строфы представляют собой «пейзажную половину», включающую в себя описание моря и паруса, следующие две строки каждого стиха — течение мысли поэта.0003

Оригинальный текст выглядит так:

Михаил ЛермонтовПАРУС

Белый парус одинокий

В тумане синего моря! ..

Что он ищет в далекой стране?

Что бросил он в родной земле? ..

Волны играют — ветер свистит,

И мачта гнется и прячется…

Увы! он не ищет счастья

И не от счастья бежит!

Под ним поток светлой лазури,

Над ним золотой лучик солнца. ..

..

И он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Примечательно, что в ранней версии первая строчка звучала как «Белеет дальний парус», а не «одинокий».

Лермонтов М — Парус (стихи и песня С. Лемешева)

« Парус » — пейзажно-символическая поэма. Это означает, что пейзаж, как обычно у Лермонтова, не описателен: он отражает внутренний мир В начале Лермонтов рисует картину «белеющего в тумане» паруса, но во второй и третьей строфах приближает картину и показывает детали так, чтобы зритель из первой строфы мог не видеть их

Композиция стихотворения такова, что первые две строки каждой строфы рисуют сам пейзаж, а последние две — размышление поэта, пытающегося познать мотивы и судьбу привлёкшего его внимание паруса. Однако Лермонтов в то же время отказывается от характерного для него монолога лирики.

Символическое значение стихотворения связано с романтической темой свободы и одиночества. Это своего рода переосмысление тем, характерных для ранней лирики Лермонтова, написавшего «Парус» в трудный переходный период своей жизни, вызванный разрывом уз, связывавших его с прошлым, учитывая его прежнее «я». «не как побежденный, а как потерянный». Поэтому в ранних редакциях выражалась бесцельность скитаний («Увы! он ничего не ищет»), позже замененная констатацией бесцельности только поиска счастья и подчеркнутым финальным вызовом миру.

«не как побежденный, а как потерянный». Поэтому в ранних редакциях выражалась бесцельность скитаний («Увы! он ничего не ищет»), позже замененная констатацией бесцельности только поиска счастья и подчеркнутым финальным вызовом миру.

История создания поэмы «Парус»

Поэма «Парус» написана М.Ю. Лермонтова в 1832 году. Это было время, когда молодого поэта исключили из Московского университета за «свободолюбивые взгляды». Лермонтов приехал в Петербург в надежде продолжить образование в столичном университете. Однако зачислять его на два московских года обучения не захотели, а предложили поступить повторно — на первый курс. Обиженный несправедливостью, Лермонтов подает документы в Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Военно-казарменная жизнь была не по нраву привыкшему к свободе поэту. Лермонтов не знал, что его ждет впереди. Ясно было одно: его жизнь не будет спокойной и безмятежной. Но хотел ли он сам жизненного покоя?

Этот период жизни Лермонтова наполнен размышлениями о смысле человеческого существования. Поэт чувствовал глубокое одиночество. В детстве, воспитываемый бабушкой в отрыве от сверстников, Лермонтов и в самостоятельной жизни испытывал трудности в отношениях с окружающими. Возможно, это произошло потому, что Лермонтов «перерос» свою эпоху. Большинство его сверстников были напуганы подавлением восстания декабристов, а потому избрали для себя примирительную жизненную позицию. Лермонтов — большой последователь А.С. Пушкин. Бунтарский и пылкий характер Лермонтова не позволял ему смириться с действительностью. Он чувствовал себя не в ладах со своим поколением. И не только с ним. Не нашел поэт покоя и гармонии и в собственной душе. Блуждая по Санкт-Петербургу, он часто останавливается у Финского залива. На одной из таких прогулок было создано стихотворение «Парус».

Поэт чувствовал глубокое одиночество. В детстве, воспитываемый бабушкой в отрыве от сверстников, Лермонтов и в самостоятельной жизни испытывал трудности в отношениях с окружающими. Возможно, это произошло потому, что Лермонтов «перерос» свою эпоху. Большинство его сверстников были напуганы подавлением восстания декабристов, а потому избрали для себя примирительную жизненную позицию. Лермонтов — большой последователь А.С. Пушкин. Бунтарский и пылкий характер Лермонтова не позволял ему смириться с действительностью. Он чувствовал себя не в ладах со своим поколением. И не только с ним. Не нашел поэт покоя и гармонии и в собственной душе. Блуждая по Санкт-Петербургу, он часто останавливается у Финского залива. На одной из таких прогулок было создано стихотворение «Парус».

Разочарованный и подавленный, поэт в одиночестве бродит по городу, думая о будущем. В письме, адресованном Марии Александровне Лопухиной, сестре Варвары Бахметевой, он признается, что не видит «ничего особенно утешительного впереди».

В том же письме (2 сентября 1832 г.) Лермонтов посылает Лопухиной текст стихотворения, сочиненного им «на берегу моря»:

ne vois rien de trop consolant dans l’avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas.

Voici encore des vers, que j’ai faits au bord de la mer:

Мы в разлуке уже несколько недель, а может быть, и надолго, потому что я не вижу впереди ничего особенно утешительного; впрочем, я все тот же, несмотря на лукавые предположения некоторых лиц, имен которых не назову.

Вот еще стихи, которые я сочинил на берегу моря:

По мнению лингвиста Николая Шанского, три четверостишия «Паруса» гораздо лучше букв объясняют состояние душевного смятения, в котором находился поэт летом и осенью 1832 года.

Сам Лермонтов не воспринимал «Парус» всерьез, а потому не включил этот поэтический экспромт в собственное собрание сочинений (1840).

«Парус», анализ стихотворения Лермонтова

Знаменитая поэма «Парус » написана в 1832 году в Петербурге. Его создал 17-летний Лермонтов во время одной из своих прогулок вдоль побережья Финского залива. В первоначальном варианте первая строчка звучала: «Белеет дальний парус». Окончательный вариант этой строки заимствован из поэмы «Андрей, князь Переяславский» А. А. Бестужева-Марлинского.

В стихотворении нашли отражение личные переживания юноши. Незадолго до этого он ушел из Московского университета, оставив мечту стать филологом. По настоянию любимой бабушки Лермонтов переехал в Петербург, намереваясь поступить в юнкерское училище. Перед поступлением юноша много думал о своем прошлом и возможной будущей судьбе – эти мысли и чувства легли в основу произведения.

Стихотворение юного поэта отличает не только яркая образность, напевность и поэтическая красота, но и глубина отраженных в нем переживаний и чувств, удивительная зрелость мысли.

Композиционно стихотворение состоит из трех строф. Композиция четко разделяет парус и лирического героя: в каждой строфе первые две строки изображают меняющийся морской пейзаж, а следующие две строки отражают внутреннее состояние и чувства лирического героя, наблюдающего за парусом. Лермонтов использует многоточие для разделения описания природы и строк, посвященных психологическому состоянию героя.

Композиция четко разделяет парус и лирического героя: в каждой строфе первые две строки изображают меняющийся морской пейзаж, а следующие две строки отражают внутреннее состояние и чувства лирического героя, наблюдающего за парусом. Лермонтов использует многоточие для разделения описания природы и строк, посвященных психологическому состоянию героя.

Образы поэмы аллегоричны. Для обозначения жизни поэт использовал традиционный образ моря, символизирующего взлеты и падения жизни, а парус — символ самого человека, его души. Конфликт «парус — море» превращается в конфликт «человек — жизнь». Человек, брошенный в море жизни, бесконечно одинок среди таких же барахтающихся в нем людей.

Стихотворение написано четырехстопным ямбом с использованием перекрестной рифмы (первая и третья строки каждой строфы заканчиваются женской рифмой, вторая и четвертая строки имеют мужскую рифму).

Для усиления художественной выразительности Лермонтов использует в «Парусе» повторы, в том числе анафору (что ищет, что бросил), синтаксический параллелизм, инверсию (одинокий парус, далекая страна, в голубом тумане моря).

..

..