Краткая биография Никитина

Иван Саввич Никитин

Иван Саввич Никитин — русский поэт, проживший всего 37 лет. Его стихи наполнены любовью к природе и переживаниями за людей, которые живут в нужде. Иван Никитин родился 3 октября 1824 года в Воронеже. Его отец был владельцем свечного завода.

В детстве Иван обучался в местной духовной семинарии. Юноше не нравилось, что обучение скучное и однообразное. Об этом он впоследствии рассказал в «Дневнике семинариста». После разорения свечного завода отец поэта стал владельцем постоялого двора. Он любил спиртные напитки и имел буйный характер. Из-за этого отец снова разорился. Иван взял дело в свои руки. Он бросил учебу и освоил новую профессию — содержатель постоялого двора.

В 1849 году появились первые произведения начинающего поэта. К ним относится стихотворение «Русь». Его Иван Саввич написал в 1851 году, но произведение было опубликовано через два года. Как говорили критики, в нем сильно чувствовалось подражание Алексею Кольцову. Позже произведения Никитина публиковались в изданиях «Москвитянин» и «Отечественные записки».

Позже произведения Никитина публиковались в изданиях «Москвитянин» и «Отечественные записки».

После появления первых публикаций молодой поэт начал посещать кружок местной интеллигенции. У него появились друзья — русский краевед Николай Второв и литературный критик Михаил Де-Пуле. Иван Никитин выполнял обязанности содержателя постоялого двора и одновременно занимался самообразованием. Он изучал иностранные языки и знакомился с произведениями известных писателей. В 1859 году поэт взял ссуду и открыл книжный магазин, в котором был предусмотрен читальный зал. Людям понравилось это место. Поэтому книжный магазин за короткое время превратился в центр культурной жизни Воронежа.

В 1856 году вышел первый сборник стихов. Они были посвящены разным темам, начиная с религиозной и заканчивая социальной. В 1859 году появился второй сборник стихов Ивана Никитина. В нем поэт рассказывает о сложной жизни бедных крестьян, о бескрайних просторах России и о том, что нельзя мириться с несправедливостью.

В 1858 году была опубликована поэма «Кулак». Над ней автор работал несколько лет. В поэме рассказывается о мещанине, который находит деньги на жизнь с помощью мошенничества. Поэт показывает, как живет Карп Лукич со своей женой и в какие ситуации попадает. Главные герои своим характером и взглядами на жизнь напоминают родителей Ивана Саввича. Поэма понравилась читателям и критикам. Николай Добролюбов отметил, что в поэме присутствует драматизм, комизм и любовь.

На стихи поэта написаны песни и романсы. Наиболее известной песней является «Ухарь-купец». Стихотворение переделали и сократили так, что полностью изменился смысл произведения.

Иван Саввич Никитин умер 28 октября 1861 в Воронеже. Причина смерти — чахотка. Похоронили поэта в родном городе. Через некоторое время кладбище было ликвидировано и построен цирк. Могилы Никитина и Кольцова никто не тронул. Место захоронения было ограждено и названо «Литературным некрополем».

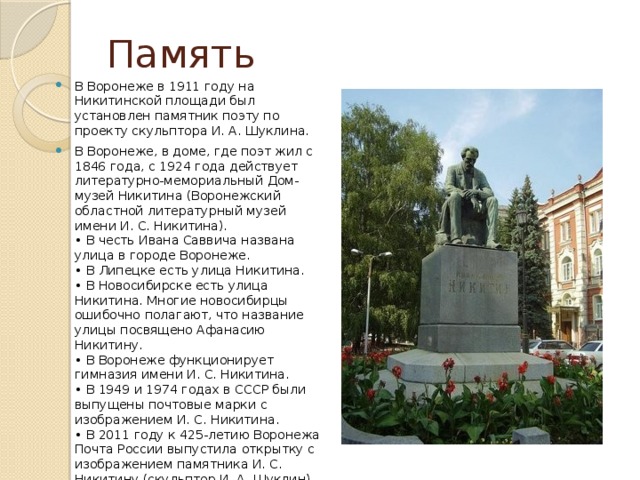

В Воронеже в честь Никитина на площади города установили памятник и открыли литературно-мемориальный дом-музей. Также несколько раз выпускались марки с изображением поэта.

Также несколько раз выпускались марки с изображением поэта.

Художник Иван Никитич Никитин, картины и биография

Конец семнадцатого века в России – эпоха реформ и преобразований. Во время правления Петра I российское государство превращается в европейскую державу. Развиваются армия, промышленность, образование. Новой стране требуется другая живопись, поэтому в Россию не только приглашаются иностранные художники, но и полным ходом идет обучение русских живописцев.

На смену иконописи, парсунам и иллюстрациям к церковным книгам приходят многочисленные гравюры, светские портреты и батальные картины. Одним из основателей русского портретного жанра стал Иван Никитич Никитин — любимый художник Петра I.

О его жизни известно не очень много. Родился он в семье священника в 1680 году в Москве. Мальчик растет очень любознательным, достигнув больших успехов в изучении латыни и арифметики. Но больше всего его привлекает живопись. Первые профессиональные навыки он получает у голландского гравера А.

В 1711 году вместе с мастерской переезжает в Санкт-Петербург, где на его работы обращает внимание Петр I. Обучаясь у немецкого живописца Таннауэра И. Г., талантливый юноша пишет первые портреты членов семьи царя, в том числе племянницы Прасковьи Иоанновны и дочери Анны Петровны. Его полотна отличает стремление передать внутренний мир и характер изображаемых людей.

Через пять лет его в числе лучших живописцев отправляют на обучение в Италию. По дороге туда молодой человек знакомится с живописью Голландии, оказавшей на него большое влияние. Посетив Венецию и Рим, он начинает заниматься во Флорентийской академии художеств, его руководителем становится известный мастер Томмазо Реди.

Окончив полный курс обучения и получив Похвальное письмо, в 1720 году Иван Никитич возвращается в Петербург.

Заказов у него множество – изображения Петра I, Императрицы, великих княжон, князя Меншикова и других приближенных высокопоставленных особ. Его картины отличаются новой техникой письма, достоверностью и реальностью изображения. Среди его лучших работ – портреты напольного гетмана, барона С. Г. Строганова.

В 1725 году умирает Государь, и он, опустошенный утратой, пишет его на смертном одре.

Отличала И. Н. Никитина и Екатерина I, лично выбравшая ему невесту М. Ф. Маменс, на которой он женился в 1727 году. Работы у него по-прежнему много, среди последних известных картин — портреты царевны Натальи Алексеевны и фельдмаршала П. Г. Шереметева.

Однако в России снова вошли в моду иностранные художники, а после того, как в 1730 году на престол взошла Анна Иоановна, иноземцы стали играть большую роль в управлении страной.

В 1732 его арестовывают вместе с братьями — живописцем Романом Никитиным и Иродионом, протопопом Архангельского собора, по делу о чтении и распространении пасквиля на архиепископа Феофана Прокоповича. Их отправляют в Петропавловскую крепость, подвергают пыткам и допросам. Следствие длилось больше четырех лет. В конце 1837 года Ивану Никитичу огласили приговор: признать государственным преступником, бить плетьми и отправить в Сибирь на вечное поселение.

И. Н. Никитин живет в Тобольске. Полагают, что в это время им был написан иконостас для Тобольской церкви и портрет Ермака.

В апреле 1741 Анна Леопольдовна подписывает указ о его возвращении, но художнику не суждено вернуться в родной дом: в начале 1742 года на пути в Москву он умирает.

Он внес огромный вклад в развитие русского портретного жанра, его работы хранятся в лучших музеях страны. Лучшим подтверждением его таланта служат слова Петра I: «есть и из нашего народа добрые мастеры».

Лучшим подтверждением его таланта служат слова Петра I: «есть и из нашего народа добрые мастеры».

Иван Никитич НИКИТИН (ок.1680-1742) | Великие русские художники

- Период времени: 18 век

- Нравится это? Поделиться!

Творчество Ивана Никитина сыграло важную роль в становлении русского портрета XVIII века как художественного явления не только национального, но и общеевропейского значения. Этот факт со всей очевидностью стал очевиден на Международной портретной выставке, прошедшей в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве в 1972.

Жизнь Никитина плохо задокументирована. Он родился около 1680 г. в семье священника в Москве и получил, по тем временам, хорошее образование: умел читать и писать по-латыни, знал грамматику и выучил математику, а одно время даже преподавал арифметику и рисование в артиллерийских войсках. школа в москве. Первое художественное образование получил в типографской школе при Оружейной палате.

Страсть Никитина к живописи дошла до Петра Великого, который устроил его учиться у Готфрида Данауэра, живописца, приехавшего в Россию в 1711 году и, как все иностранцы, обязавшегося «учить русский народ всему, что он сам знает». ‘. При Данауэре Никитин начал изучать законы перспективы и живописное мастерство; в то же время он помогал Данауэру выполнять поручения. Первым учителем рисования Никитина считается голландский офортист Адриан Шунбек.

Одной из первых самостоятельных работ молодого Никитина является его портрет Прасковьи Ивановны, племянницы Петра Великого (ГРМ, Санкт-Петербург), подписанный художником и датированный 28 сентября 1714 года. русская парсуна конца XVI-XVII веков (Парсуна (ср. «лицо»): первые русские портреты, хотя и имели некоторые черты светского искусства, такие как индивидуальное изображение, все же находились под сильным влиянием более ранних изображений святых) и неспособность передать игру света. Но сходство с этой привлекательной девушкой выдает стремление художника добиться большего, чем просто внешнее сходство, ибо он раскрывает и поэтизирует внутренний мир своей модели.

- Петропавловская крепость

- Петр Великий на смертном одре

- Портрет Петра Великого

Перед поездкой за границу Никитин написал еще несколько портретов, в том числе Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I (Третьяковская галерея, Москва) и казака в красном кафтане (1715, Харьковский художественный музей). Все они отмечены стремлением художника к реализму и вдумчивым подходом к характеристике каждой личности.

В своей записной книжке за 1715 год Никитин пишет, что написал «Его Величество в профиль», и есть основания полагать, что речь идет о портрете Петра на фоне морского сражения (ныне в Екатерининском дворце-музее в город Пушкин под Санкт-Петербургом). Портрет ранее считался работой Данауэра или Каравака, но он значительно выразительнее других их картин.

Ранних портретов Никитина было достаточно, чтобы убедить Петра в его таланте, и в 1716 году он и его младший брат Роман оказались в числе двадцати талантливых художников, которым царь спонсировал отправиться в Италию и учиться там у своих коллег.

Лицом, именуемым «сватом», был канцлер граф Головкин, который был сватом на свадьбе племянницы Петра Екатерины Ивановны. Его портрет Никитин написал позже, в 1720-х годах (Третьяковская галерея, Москва). В изображении Головкина его индивидуальные характеристики сочетаются с выражением его значимости как государственного деятеля, который, согласно надписи на обороте портрета, за свою жизнь заключил 72 договора с иностранными правительствами.

Когда Никитин прибыл в Италию, русский посол Беклемишев помог ему поступить в Венецианскую Академию художеств. Примерно через год русские «пенсионеры», как их называли, перебрались во Флоренцию, где по просьбе Беклемишева были взяты под личную опеку великого герцога Тосканы Козимо III Медичи.

В начале 1720 г. братья Никитины вернулись в Петербург, привезя с собой грамоты и грамоты Беклемишева и великого князя Тосканского, в которых были восторженные отчеты об их успешных занятиях.

Петр тепло встретил своего «пенсионера». Он присвоил ему звание «мастер-портретист царского двора», дал ему дом недалеко от своего дворца и рекомендовал своим придворным делать портреты у него. Никитин должен был быть назначен директором планируемой Академии художеств. Многочисленные портреты, написанные им по возвращении из-за границы, красноречиво говорят о зрелости его таланта.

Аутентификация произведений Никитина — дело непростое, ибо только три из них подписаны. Среди портретов, приписываемых Никитину, — круговой портрет Петра Великого (ГРМ, Санкт-Петербург), одно из лучших прижизненных изображений царя. Не исключено, что это тот портрет, который Петр упоминает в своем дневнике за 1721 год: «На острове Котлин перед обедней Его Величество написал портретист Иван».

Не исключено, что это тот портрет, который Петр упоминает в своем дневнике за 1721 год: «На острове Котлин перед обедней Его Величество написал портретист Иван».

Несмотря на небольшой объем работы, Петр производит впечатление великого государственного деятеля и человека огромной внутренней силы. Такое же понимание личности царя прослеживается и в официальном портрете Петра Великого на смертном одре (1725, ГРМ, Санкт-Петербург), который Никитин получил задание написать. Времени было мало, и портрет был написан крупными, плавными мазками. И в этой выразительной манере письма, и в необычном ракурсе, с которого изображен Петр (сверху), чувствуется большое художественно-композиционное мастерство Никитина, его глубокое отношение к своему предмету.

«Полевой командир» (1720-е годы, ГРМ, Санкт-Петербург) — шедевр русского портрета. Это привлекательно гуманное изображение анонимного соратника Петра. Он суров и бесстрашен, а черты его несут на себе отпечаток лет невзгод. Его умные глаза пристально смотрят из-под седых бровей. Открытая композиция как бы воздействует непосредственно на зрителя, а простые цвета сдержанны и выразительны.

Открытая композиция как бы воздействует непосредственно на зрителя, а простые цвета сдержанны и выразительны.

Военные победы России отражены в различных батальных произведениях, приписываемых Никитину, напр. Полтавская битва (1727, не сохр.) и картина «Куликовская битва» (ГРМ, СПб), в которой художник частично использовал композицию офорта итальянца Антонио Темпеста, а главные герои, разумеется, , взяты из русской истории. Большой подписанный труд «Родословная русских царей» (ГРМ, Санкт-Петербург) датируется 1731 годом. Его композиция стилизована и предполагает сознательный возврат к традициям XVII века. Это важно в контексте карьеры художника. Вскоре после смерти Петра, в связи с изменением политической обстановки, мировоззрение Никитина претерпело существенные изменения.

Никитин сблизился с московской старой русской оппозицией, и в начале 1730-х годов он и его брат были арестованы в связи с брошюрой о архиепископе Новгородском Феофане Прокоповиче. Из Москвы их отправили в Петербург, в штаб охранки, а затем заключили в Петропавловскую крепость. Следствие по их делу затянулось более чем на пять лет.

Следствие по их делу затянулось более чем на пять лет.

Хотя Никитин был виновен очень мало, но указом императрицы Анны Иоанновны в ноябре 1737 г. его предписывалось «избить плетьми и сослать в Сибирь жить там под неусыпным надзором». Его брат Роман также был сослан. Но и в эти трудные времена Никитин продолжал писать: в начале 30-х годов он выполнил портрет Прасковьи Федоровны, вдовы брата Петра Великого Ивана Алексеевича (ныне в Загорском историко-краеведческом музее).

В следственный период Никитин нарисовал начальника охранки генерала Ушакова (Третьяковская галерея, Москва), который, возможно, взамен оказал художнику определенные поблажки. Даже в Тобольске, куда были сосланы братья, Никитин продолжал работать, и архивы указывают на существование портрета тобольского митрополита Антония Стаховского.

Известные нам произведения представляют собой лишь малую толику всего того, что написал этот основоположник русского портрета. Известно также, что он писал Екатерину Первую, дочерей и внука Петра Великого, Александра Меншикова и его семью, князей Голицыных и Долгоруких, а также иконостасы и отдельные иконы.

Незадолго до смерти Анны Иоанновны дело Никитиных было пересмотрено и в 1742 году по приказу регентши Анны Леопольдовны братья добились разрешения вернуться из Сибири. Тяжелобольной художник скончался в пути.

« Василий ПЕРОВ (1834-1882) ||| Павел Андреевич ФЕДОТОВ (1815-1852) »

Project MUSE — Orwin, DonnaTussingSimply Tolstoy (рецензия)

- Инесса Меджибовская

- Славянское и восточноевропейское обозрение

- Ассоциация современных гуманитарных исследований

- Том 98, номер 2, апрель 2020 г.

- стр. 359-360

- Артикул

- Посмотреть цитату

- Дополнительная информация

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

ОТЗЫВЫ 359 Орвин, Донна Тассинг. Просто Толстой. Великие жизни. Simply Charly, Нью-Йорк, 2017. xvii + 121 стр. Рекомендуемая литература. 8,99 долларов: 7,00 фунтов стерлингов (мягкая обложка). В июне последнего лета Толстого (1910) была организована встреча с известным российским актером Павлом Орленевым. Толстой интересовался Орленевым, потому что он вырос из скромного происхождения и имел честолюбие и весь опыт, необходимые для организации театра для крестьянской публики и простого народа в сельской провинции России. Хотя ему очень удавалось высмеивать пижонские притязания и излишества культуры в роли Вово Звездинцева в коршевской постановке «Плодов просвещения» Толстого, Орленев стремился произвести наилучшее впечатление, надеясь увеличить свои шансы на новую встречу. . Сорокаоднолетний Орленев приехал в дорогих вечерних туфлях, чтобы топтаться по летней яснополянской пыли, и матроске с глубоким декольте. Он курил свои элегантные сигареты с монограммой. Встреча потерпела фиаско. По словам Орленева, «Толстой упростил себя [упростился], а я усложнил себя [усложнился]». К счастью, позже в том же месяце Орленев получил еще одну возможность снова встретиться с Толстым и на этот раз мудро воспользовался возможностью, чтобы прочитать простое стихотворение Ивана Никитина о страданиях бедности.

Рекомендуемая литература. 8,99 долларов: 7,00 фунтов стерлингов (мягкая обложка). В июне последнего лета Толстого (1910) была организована встреча с известным российским актером Павлом Орленевым. Толстой интересовался Орленевым, потому что он вырос из скромного происхождения и имел честолюбие и весь опыт, необходимые для организации театра для крестьянской публики и простого народа в сельской провинции России. Хотя ему очень удавалось высмеивать пижонские притязания и излишества культуры в роли Вово Звездинцева в коршевской постановке «Плодов просвещения» Толстого, Орленев стремился произвести наилучшее впечатление, надеясь увеличить свои шансы на новую встречу. . Сорокаоднолетний Орленев приехал в дорогих вечерних туфлях, чтобы топтаться по летней яснополянской пыли, и матроске с глубоким декольте. Он курил свои элегантные сигареты с монограммой. Встреча потерпела фиаско. По словам Орленева, «Толстой упростил себя [упростился], а я усложнил себя [усложнился]». К счастью, позже в том же месяце Орленев получил еще одну возможность снова встретиться с Толстым и на этот раз мудро воспользовался возможностью, чтобы прочитать простое стихотворение Ивана Никитина о страданиях бедности. Толстой плакал, но затем отрицал, что его тронуло чтение в загадочной записи, которую он сделал в своем дневнике той ночью. Благодаря оригинальному эссе Исайи Берлина «Ежик и лис» (1953), мы знаем, что не следует легкомысленно относиться к сложностям Толстого. Преуменьшать их как блажь, граничащую с глупостью, опасно, как в приведенном выше примере с Орленовым. О теории и практике упрощения Толстого ходят легенды: по словам Г. К. Честертона, он стремился упростить все на свете, «от Библии до сапога». Это упрощение не попадает ни в готовую категорию ницшевского определения пассивного нигилизма, ни в упрощение цели жизни, как его представляет Честертон. Не является оно, будучи в своей основе бунтом против «парикмахерской» цивилизации обывателей, только бледным, блаженным и извращенным повторением того, чему издревле учит аскетическое христианство. Другие критические голоса также должны быть приняты во внимание. Преподобный Сергей Булгаков утверждал, что Толстой знал простоту только как упрощение, а не как просветление.

Толстой плакал, но затем отрицал, что его тронуло чтение в загадочной записи, которую он сделал в своем дневнике той ночью. Благодаря оригинальному эссе Исайи Берлина «Ежик и лис» (1953), мы знаем, что не следует легкомысленно относиться к сложностям Толстого. Преуменьшать их как блажь, граничащую с глупостью, опасно, как в приведенном выше примере с Орленовым. О теории и практике упрощения Толстого ходят легенды: по словам Г. К. Честертона, он стремился упростить все на свете, «от Библии до сапога». Это упрощение не попадает ни в готовую категорию ницшевского определения пассивного нигилизма, ни в упрощение цели жизни, как его представляет Честертон. Не является оно, будучи в своей основе бунтом против «парикмахерской» цивилизации обывателей, только бледным, блаженным и извращенным повторением того, чему издревле учит аскетическое христианство. Другие критические голоса также должны быть приняты во внимание. Преподобный Сергей Булгаков утверждал, что Толстой знал простоту только как упрощение, а не как просветление. Эжен-Мельхиор де Вогуэ также отмечал, что Толстой двигался по человеческому миру с простотой и естественностью, недоступной другим великим писателям, с простотой, по-новому трансгрессивной. То, что эта новая простота была рождена историческими противоречиями, а не собственным достижением Толстого, — вот что так расположило Георга Лукача к спонтанной материальности толстовского реализма. Однако большинство критиков либо забывают, либо не знают, что в русском языке существуют два слова для передачи понятий «просто» и «просто». Первая — это «простота», или собственно простота, вызывающая у носителей русского языка такую фундаментальную ВИДЯЩУЮ, 98, 2 АПРЕЛЯ 2020 360 добродетелей человеческой натуры как искренность, правдивость и скромность. Упрощение, напротив, есть «у-прощение», или упрощение простого, чем нужно, делание с ним чего-то такого, что исказило бы изначально положительное. То, что предлагает Толстой, есть нечто иное, «о-прощение», акт возвращения к первоначальной простоте. Хотя в последней книге Донны Орвин нет места для анекдотов, таких как эпизоды с Орленевым, или для комментариев о конкретных школах интерпретации, ее книга представляет собой оригинальную, славную простоту биографии, искусства и мысли Толстого, ярко сфокусированную на восьми главы, освещающие основные события жизни и загробной жизни Толстого, — без малейшего следа «у-прощения», которое казалось бы неизбежным в таком кратком исследовании.

Эжен-Мельхиор де Вогуэ также отмечал, что Толстой двигался по человеческому миру с простотой и естественностью, недоступной другим великим писателям, с простотой, по-новому трансгрессивной. То, что эта новая простота была рождена историческими противоречиями, а не собственным достижением Толстого, — вот что так расположило Георга Лукача к спонтанной материальности толстовского реализма. Однако большинство критиков либо забывают, либо не знают, что в русском языке существуют два слова для передачи понятий «просто» и «просто». Первая — это «простота», или собственно простота, вызывающая у носителей русского языка такую фундаментальную ВИДЯЩУЮ, 98, 2 АПРЕЛЯ 2020 360 добродетелей человеческой натуры как искренность, правдивость и скромность. Упрощение, напротив, есть «у-прощение», или упрощение простого, чем нужно, делание с ним чего-то такого, что исказило бы изначально положительное. То, что предлагает Толстой, есть нечто иное, «о-прощение», акт возвращения к первоначальной простоте. Хотя в последней книге Донны Орвин нет места для анекдотов, таких как эпизоды с Орленевым, или для комментариев о конкретных школах интерпретации, ее книга представляет собой оригинальную, славную простоту биографии, искусства и мысли Толстого, ярко сфокусированную на восьми главы, освещающие основные события жизни и загробной жизни Толстого, — без малейшего следа «у-прощения», которое казалось бы неизбежным в таком кратком исследовании.