«Другого выхода нет!»: Коллективизация в СССР

1 февраля 1930 г. Советом народных комиссаров СССР и Центральным исполнительным комитетом СССР принято постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это постановление стало отправной точкой массовой коллективизации в стране. Началась борьба с кулачеством и принуждение крестьян к вступлению в колхозы. Этим событиям посвящена выставка «Другого выхода нет!»: коллективизация в СССР».

***

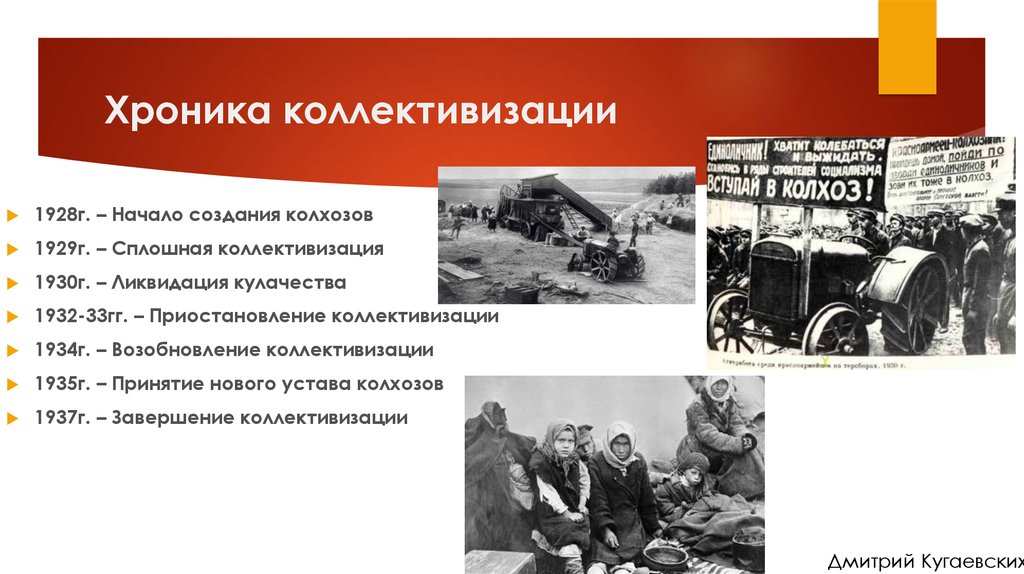

Агитработа среди красноармейцев на Тереборах. 1930 г.

Коллективизация – одно из важнейших событий в истории России XX в. Она не только кардинально изменила аграрный строй и жизнь основной массы населения страны, но и оказала огромное влияние на последующее развитие государства: события Великой Отечественной войны, послевоенное развитие советской деревни и аграрного сектора экономики, а также страны в целом. Последствия коллективизации сказываются и на ходе современной аграрной реформы в России, а также ее общественно-политической жизни. Свидетельство тому – активное обсуждение данной темы в публичном пространстве и в научной среде в рамках дискуссии о сталинизме и советском периоде в целом.

Последствия коллективизации сказываются и на ходе современной аграрной реформы в России, а также ее общественно-политической жизни. Свидетельство тому – активное обсуждение данной темы в публичном пространстве и в научной среде в рамках дискуссии о сталинизме и советском периоде в целом.

Причины коллективизации

К концу 20-х годов объективный ход социально-экономического развития, развертывание индустриализации страны остро поставили проблему подъема и реорганизации сельско-хозяйственного производства. Его низкий уровень сдерживал экономики страны в целом.

В 1927 г. в СССР разразился очередной «хлебный кризис». Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а также неурожая в ряде районов, сократилось количество поступившего на рынок товарного хлеба, а также снизилась продажа сельхозпродукции государству. Промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Опасаясь повторения хлебных кризисов и срыва выполнения плана индустриализации, руководство решило ускорить проведение сплошной коллективизации.

В декабре 1927 г. ХV съезд ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне, в которой провозгласил «Курс на коллективизацию».

Поставлена задача обеспечить на основе дальнейшего кооперирования крестьянства постепенный переход распыленных крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства, всемирно поддерживая и поощряя ростки обобществленного сельскохозяйственного труда.

При этом съезд высказался против каких бы то ни было мер административного воздействия и принуждения по отношению к крестьянству. В его решениях подчеркивалось, что переход к коллективному хозяйству может происходить только при согласии на это со стороны трудящихся крестьян.

Ход коллективизации

Весной 1928 г. Наркомзем и Колхозцентр РСФСР составили проект пятилетнего плана коллективизации крестьянских хозяйств. Сергей Максудов в книге «Победа над деревней» приводит статистические данные, согласно которым к концу пятилетки предполагалось вовлечь в колхозы 1,1 млн. хозяйств (4%).

хозяйств (4%).

1930-е годы по характеру динамики сельскохозяйственного производства в стране с некоторой долей условности делятся на первую и вторую половину десятилетия. Начало сплошной коллективизации отмечено тенденциями к депрессии, застою и упадку. С середины десятилетия характерной стала медленная и неустойчивая стабилизация, связанная с утверждением колхозно-совхозной системы в сельском хозяйстве.

Коллективизация первоначально рассматривалась как социалистическая перестройка сельскохозяйственной отрасли в органической связи с индустриализацией. Техническое переоснащение сельского хозяйства понималось как массовое внедрение тракторной техники в сельскохозяйственное производство. Но поступление новых технических средств в сельское хозяйство не успевало за возникновением десятков тысяч новых колхозов с миллионами крестьянских дворов. Основная масса коллективов продолжала работать при помощи конской или ручной силы.

Искусство руководить есть серьёзное дело.

Нельзя отставать от движения, ибо отстать значит оторваться от масс.

И. В. Сталин

Для проведения коллективизации были мобилизованы 25 тыс. рабочих из городов, готовых выполнить партийные директивы. Уклонение от коллективизации стали трактовать как преступление. Под угрозой закрытия рынков и церквей крестьян заставляли вступать в колхозы. Имущество тех, кто осмеливался сопротивляться коллективизации, конфисковывалось. К исходу февраля 1930 года в колхозах численность уже 14 млн. хозяйств — 60% общего числа. Фактически, с колхозов в первое время брать было нечего. Города стали испытывать еще большую нехватку продовольствия, чем ранее.

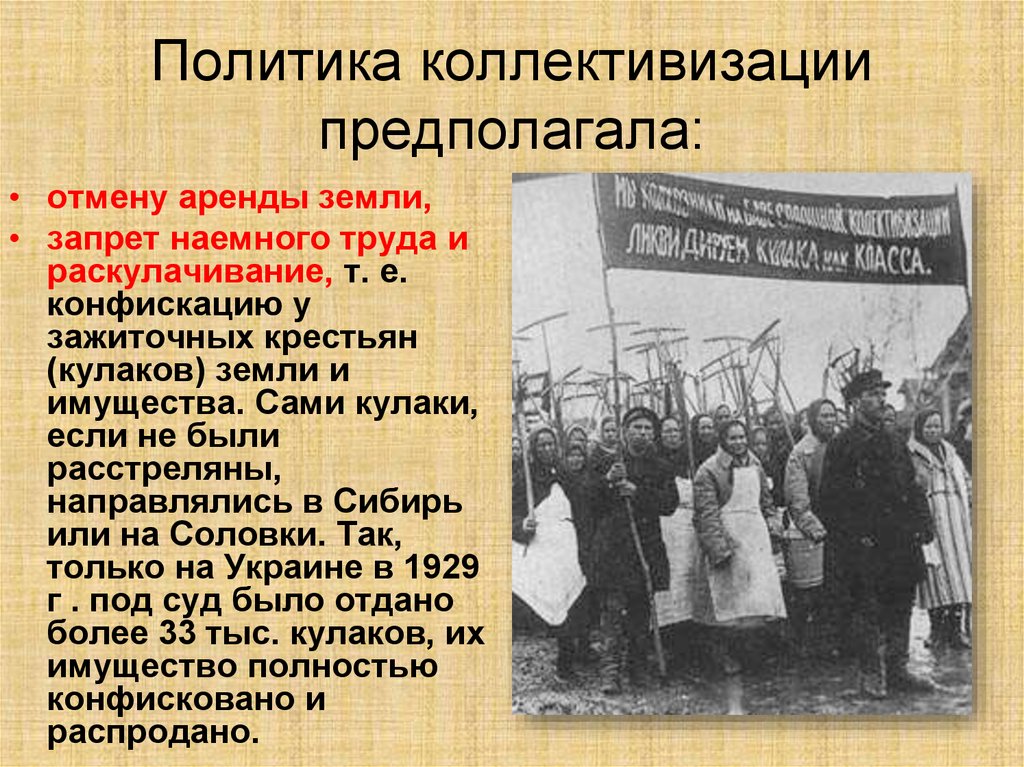

Книга Е. А. Прудниковой «Битва за хлеб» рассказывает, что нехватка продовольствия обусловила нарастание внеэкономического принуждения в аграрном секторе — чем дальше, тем больше у крестьянина не покупали, а брали, что вело к еще большему сокращению производства. В первую очередь, не хотели сдавать свое зерно, скотину, инвентарь зажиточные крестьяне, называемые кулаками. Многие из них открыто выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики.

Многие из них открыто выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики.

В начале 1930-х годов цены на зерно на мировом рынке резко упали. Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров зерна вызвало вскоре страшный голод.

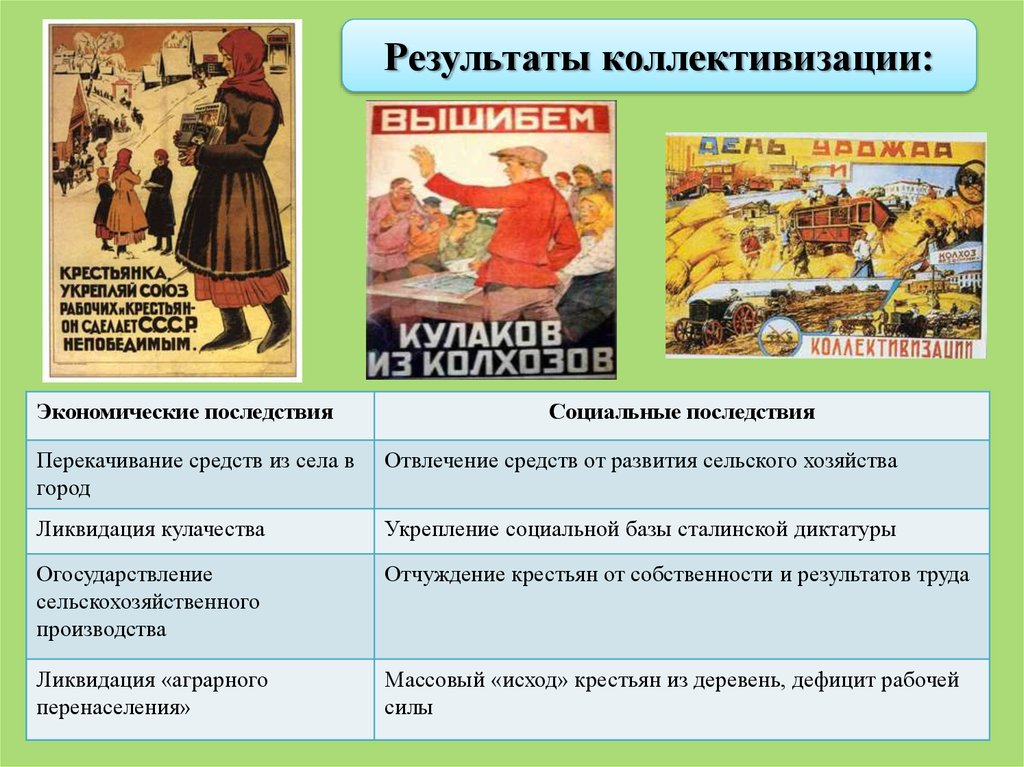

Последствия коллективизации

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов» отмечался массовый выход крестьян из колхозов. Вся политика советского руководства в отношении сельского хозяйства была направлена на удержание крестьянина в жестких рамках: либо работать в колхозе, либо уехать в город и влиться в новый пролетариат.

Советский паспорт образца 1932.

Архив В. К. Зиборова

Крупнейший урон сельскохозяйственному производству наносил уход крестьян из деревни и перемещение их из сферы сельскохозяйственного производства в города, на строительство, лесозаготовки, в добывающую промышленность и т.

Для недопущения неконтролируемой властями миграции населения в декабре 1932 г. были введены паспорта и система прописки. Крестьяне паспортов не получили. Без них же нельзя было переехать в город и устроиться там на работу. Покидать колхоз можно было только с разрешения председателя. Подобное положение сохранялось вплоть до 1960-х гг.

Мы имеем величайшие политические и хозяйственные достижения в итоге победоносного выполнения первой пятилетки.

Из стенограммы объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). 1933 год

С течением времени недовольство крестьян коллективизацией затихало. Однако затаенная злость и обида на советский строй у многих из них оставалась.

В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Было покончено с разделением крестьян на бедноту, середняка и кулака. К 1937 г.

Подводя итоги, необходимо отметить, что колхозный строй решил важные задачи. Благодаря коллективизации была создана модель аграрной экономики, наиболее приспособленная для военного времени. Несмотря на все свои недостатки, она доказала это в годы Великой Отечественной войны. Вклад коллективизации очевиден и при анализе источников создания военно-промышленного комплекса.

Автор Н. Ивницкий в книге «Коллективизация и раскулачивание» подмечает, что в то же время, новая организация аграрной сферы оказалась нереформируемой и неэффективной с точки зрения решения своей главной задачи — накормить страну. Это был закономерный итог для строя, возникшего вопреки воле крестьян, основанного на принуждении, заточенного лишь на выполнение государственных задач и в самую последнюю очередь считавшегося с интересами тружеников.

На выставке представлены книги, посвященные событиям того периода. Монографии и сборники о советской деревне накануне и в ходе коллективизации. А также авторские работы по изучению причин и факторов, обусловивших процесс коллективизации.

Почитать о коллективизации

Выставка «Коллективизация в СССР», посвященная самой значимой аграрной реформе XX века, будет работать

с 24 января по 24 февраля 2022 г.

в Информационно-библиографическом отделе (3-й этаж).

причины, методы проведения, итоги, последствия

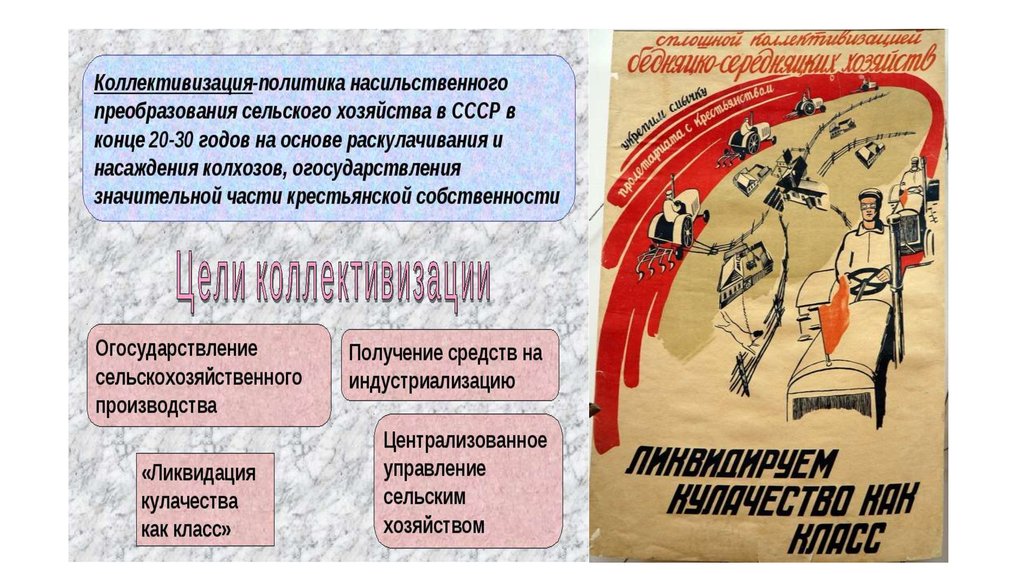

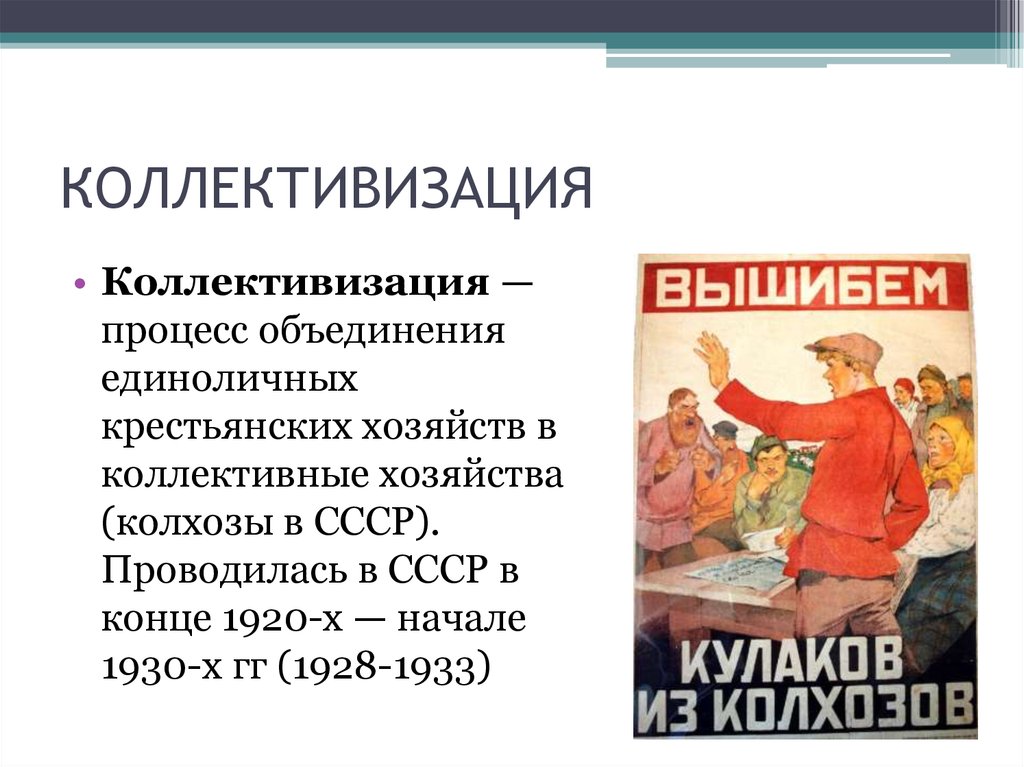

Коллективизация – процесс, проходивший в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов XX века и заключавшийся в объединении мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства, называемые колхозами.

- 1 История коллективизации в СССР

- 2 Причины и цели

- 3 План и методы

- 4 Последствия проведения коллективизации

- 5 Итоги коллективизации

- 6 Цель оправдывает средства: всегда ли?

История коллективизации в СССР

Молодой Советский Союз к концу 20-х годов прошлого столетия столкнулся с огромным количеством проблем. Власть еще не чувствовала себя достаточно уверенной, особенно после НЭПа, когда граждане начали ощущать некоторую независимость и проявлять самостоятельность, что выходило за рамки концепции социализма в сталинско-ленинском понимании. Но главное – стране необходимо было преодолеть отставание от развитых стран мира в плане экономического развития.

Власть еще не чувствовала себя достаточно уверенной, особенно после НЭПа, когда граждане начали ощущать некоторую независимость и проявлять самостоятельность, что выходило за рамки концепции социализма в сталинско-ленинском понимании. Но главное – стране необходимо было преодолеть отставание от развитых стран мира в плане экономического развития.

Как писал Сталин, «…мы отстали от передовых стран на 50-100 лет». Это было не только политически неприглядно, но еще и означало явную угрозу: огромные территории Союза являлись лакомым куском для многих государств, и в случае развертывания военных действий у СССР просто не хватило бы сил для обороны. Необходимо было что-то срочно предпринять.

В рамках политики форсированного развития экономики и обобществления единоличной собственности было принято решение о проведении всеобщей коллективизации. На XV съезде ВКП(б) в 1927 году были обнародованы принципы её проведения.

Апогеем политики коллективизации можно считать период с 1930 по 1933 года, когда все крестьянские хозяйства СССР насильно объединялись в колхозы. В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва, Молдавия и другие, присоединённых к СССР позднее, процесс коллективизации завершился только к 1950 году.

В таких республиках, как Латвия, Эстония, Литва, Молдавия и другие, присоединённых к СССР позднее, процесс коллективизации завершился только к 1950 году.

Причины и цели

Итак, стране требовалось проведение индустриализации для ликвидации отставания от развитых государств. А где взять на это средства? Основой экономики, как и в прежние годы, являлось сельское хозяйство – значит, «выкачать» деньги можно было только из этого источника.

Причинами коллективизации стали:

- потребность в огромных средствах для быстрого развития промышленности и военного сектора;

- необходимость ликвидировать последствия рекордно низкого урожая 1927 года, который привел к снижению поставок продовольствия в города;

- необходимость в создании крупных хозяйств, которые гораздо проще контролировать.

При этом правительство стремилось добиться реализации стразу нескольких целей:

- Механизировать сельский труд.

- Наладить полный контроль над производством и сдачей хлеба, поскольку товарный хлеб можно было получить только у крупных хозяйственных единиц.

- Уничтожить единоличника, собственника (кулака), развить в сознании крестьянина ощущение превосходства общественного над личным.

- Повысить эффективность труда, добиться стабильных регулярных урожаев.

Основным итогом коллективизации должно было стать увеличение хлебных поставок, что позволило бы как можно больше зерна продавать за границу, а на вырученные средства быстрыми темпами поднимать промышленность. Что из этого получилось – сейчас мы увидим.

План и методы

Сталин довел до сведения граждан Союза плановые показатели, которых следовало добиться любыми правдами и неправдами в течение ближайших лет. Они касались сроков проведения коллективизации.

Регион | Срок полного охвата колхозами |

|---|---|

Северный Кавказ, районы Поволжья | К 1931 году. |

Урал, Сибирь, другие зерновые регионы | К весне 1932 года. |

Незерновые регионы | За 5 лет. |

В целом в течение одной пятилетки все земли Союза должны были принадлежать колхозам. Мелкие крестьянские хозяйства должны были подвергнуться ликвидации. Это следовало из Постановления ЦК ВКПб от 5 января 1930 года.

Коллективизация проводилась в основном насильственными методами. Крестьян обязали сдать скот и орудия труда в колхозы, куда они должны были вступать. Себе разрешалось оставить необходимый для прокорма минимум.

Эта идея нашла поддержку только у бедняков, что вполне логично: вступая в колхоз, они ничего не теряли, зато получали хоть какую-то гарантию, что не погибнут от голода (в колхозах зарабатывали трудодни, за которые полагалась оплата продуктами).

Крепкий же хозяйственник не только не выигрывал, но очень проигрывал от такого развития событий: он терял все, что было нажито трудом поколений, все, что позволяло ему быть уверенным в завтрашнем дне, кормить и воспитывать детей. Взамен же он не получал ничего. В итоге многие зажиточные крестьяне оказывали сопротивление, прятали хлеб. Конфискация имущества у них производилась насильственными методами, а самих кулаков вместе с семьями ссылали в далекие, не приспособленные для жизни регионы. Люди просто погибали там от голода и болезней.

Конфискация имущества у них производилась насильственными методами, а самих кулаков вместе с семьями ссылали в далекие, не приспособленные для жизни регионы. Люди просто погибали там от голода и болезней.

Государство пыталось «выдавить», уничтожить кулака, дабы искоренить стремление к наживе и собственности у тружеников аграрного сектора. В итоге мы получили целый класс людей, совершенно не заинтересованных в результатах своего труда: все равно то, что выращено с приложением всех сил, будет отнято государством. В обмен оно дает всем поровну – с тем расчетом, чтобы крестьянин мог выжить, не более того.

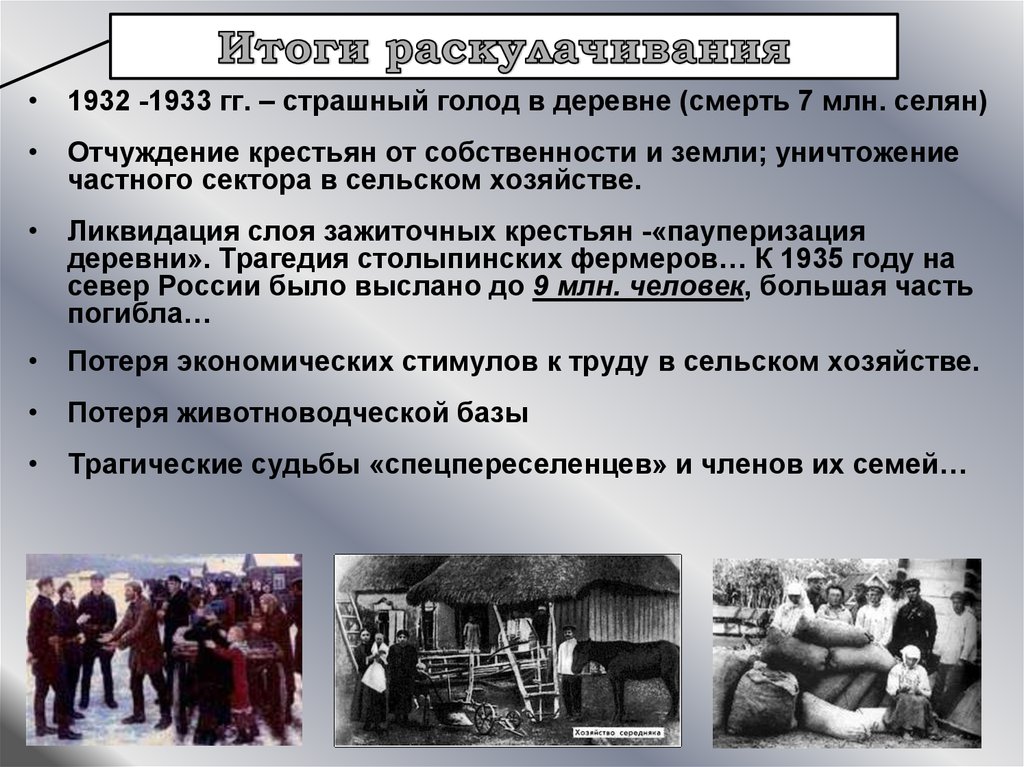

Последствия проведения коллективизации

Коллективизация проводилась жёсткими и насильственными методами, так как большинство крестьян, имевших крупные единоличные хозяйства, не хотели переходить к коллективному труду и к равному распределению полученных продуктов.

Коллективизация имела как положительные результаты, так и отрицательные. Государственно важной целью было создание системы распределения финансов таким образом, чтобы большая их часть шла на нужды индустриализации. Эта задача была выполнена, и индустриальный сектор начал развиваться ускоренными темпами – индустриальная пропасть между СССР и западными странами была ликвидирована.

Эта задача была выполнена, и индустриальный сектор начал развиваться ускоренными темпами – индустриальная пропасть между СССР и западными странами была ликвидирована.

Но отсутствие средств в аграрном секторе привело к массовому голоду населения. Следует отметить, что причина голода заключалась не только в сниженном финансировании. В начале 30-х годов наблюдался страшный неурожай – несоблюдение техники ведения сельского хозяйства и нежелание безземельных крестьян работать привели к плачевным результатам.

Многие крестьяне не хотели объединяться в колхозы и отдавать своё имущество государству, поэтому они часто полностью уничтожали всю свою собственность, включая скот и посевы.

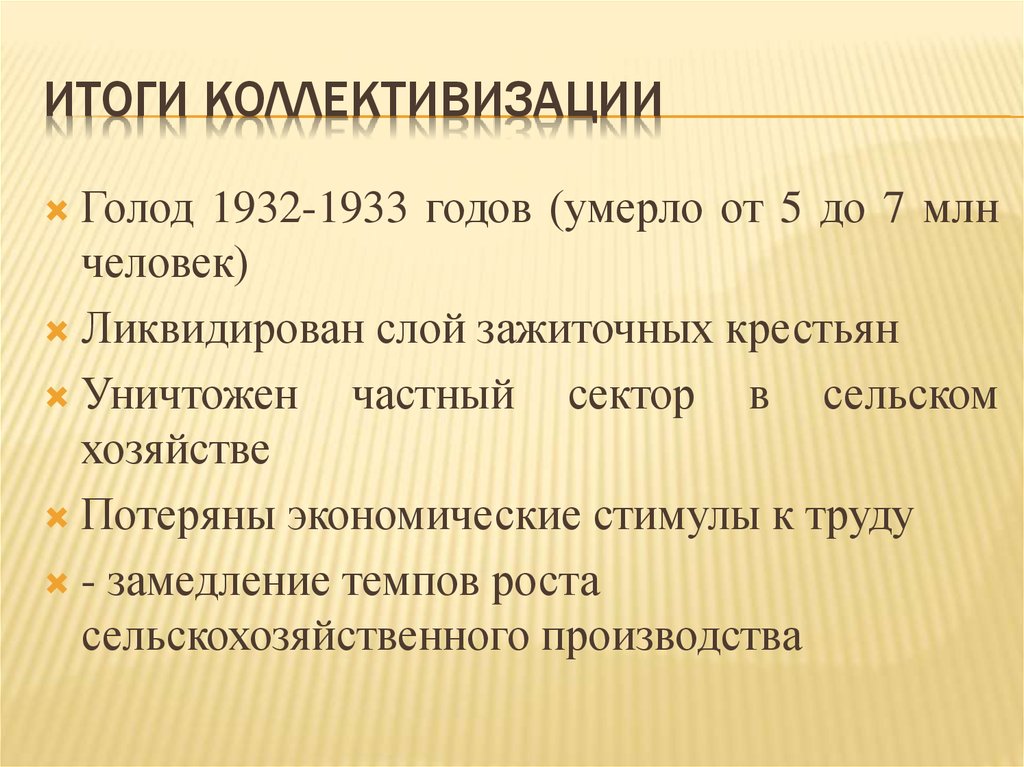

Итоги коллективизации

После завершения тяжелейшей пятилетки правительство получило возможность проанализировать итоги коллективизации, оказавшиеся совсем не радостными. Да, уже к 1934 году колхозами было охвачено 75% крестьянских хозяйств.

Но при этом:

- Производство зерна сократилось на 10%.

- Количество скота сократилось в 3 раза.

- Огромные площади страны были охвачены голодом, получившим в литературе название Голодомора.

Крестьяне, кто только мог, подавались в город на заработки, когда их стали лишать скота и орудий труда. Массовый отток сельского населения плюс низкий урожай (в начале 30-х годов во многих районах была засуха) привели к тому, что нечем стало кормить скот. Его потери оказались огромными.

Но самое страшное последствие коллективизации – голод 1932-1933 гг. Он охватил Украину, Беларусь, Казахстан. Люди вымирали семьями, деревнями. Да, неурожай был, но не настолько катастрофичным, чтобы вызвать столь впечатляющие потери населения: по разным источникам, от голода погибло от 3 до 5 (называют даже цифру 7!) млн. человек. Такой стала цена за коллективизацию.

Раскулачиванию подвергались не только крупные, но и средние, и даже мелкие хозяйственники, так как правительство не определило критериев оценки кулаков, зато дало цифры: не менее 5-7% на деревню. В иных местах план старались перевыполнять очень усердно: раскулачивали до 20% населения.

В иных местах план старались перевыполнять очень усердно: раскулачивали до 20% населения.

Крестьянство утеряло свой традиционный уклад, исчезло чувство собственности, ответственность, стремление к получению более высокого урожая – ведь «все равно все отберут». Деревня обнищала. Все зерно, что удалось выручить, было продано за границу, что поспособствовало ускорению темпов индустриализации – этого нельзя отрицать. К тому же удалось наладить систему распределения продовольствия, позволившую избежать сильного массового голода во время Великой Отечественной войны. Со временем колхозы механизировались – на поля были выведены трактора и комбайны. Правда, это произошло далеко не сразу. В первые годы, наоборот, павший скот заменили люди: сами пахали, сеяли.

Цель оправдывает средства: всегда ли?

Коллективизация была задумана как средство, с помощью которого страна будет в кратчайшие сроки выведена на новый путь развития. Отчасти это получилось. Но цена, которую за это пришлось заплатить, оказалась несоразмерной. Часть последствий мы ощущаем до сих пор: деревни опустели и вымирают, а на то, чтобы возродить дух русского крестьянина-хозяйственника, который сможет справиться с гибелью деревни, потребуются не годы – десятилетия.

Часть последствий мы ощущаем до сих пор: деревни опустели и вымирают, а на то, чтобы возродить дух русского крестьянина-хозяйственника, который сможет справиться с гибелью деревни, потребуются не годы – десятилетия.

1950-е годы — Коллективизация сельского хозяйства

Процесс коллективизации представляет собой специфическую форму сталинской модернизации села. На основе этих идеологических доктрин были разрушены традиционные социальные структуры чехословацкой деревни. Суть ее заключалась в упразднении частно-семейного хозяйства и создании сельскохозяйственных кооперативов и совхозов, которые в Советском Союзе назывались колхозами ( колхоза ) и совхозами ( колхоза).0003 совхоз ). В дополнение к изменениям в классовой структуре и структуре собственности в стране, он должен был поддержать общую модернизацию общества и рационализацию сельскохозяйственного производства, чтобы перевести как можно больше производства в промышленный сектор (см. «Девушка на тракторе»). ).

).

Коллективизация началась в странах Восточного блока после того, как коммунистические партии захватили власть в рамках трансформации экономической структуры. За некоторыми исключениями (Югославия, Польша) она велась очень похожим образом, на основе идеологических представлений, примененных Сталиным в Советском Союзе в XIX веке.30 с. Стремясь увеличить сельскохозяйственное производство в Советском Союзе, Сталин инициировал коллективизацию как беспощадную борьбу с классом зажиточных крестьян (

Исчезновение частных семейных фермерских хозяйств и появление больших коллективных сельскохозяйственных угодий, которые было легче обрабатывать, можно сравнить с трансформацией сельских районов в остальной Европе. В Западной Европе (например, во Франции) сельскохозяйственные угодья объединялись путем постепенной скупки земли. Однако в Восточном блоке правящие органы использовали различные формы репрессий и тактики принуждения для создания коллективных сельскохозяйственных кооперативов и совхозов, а во многих местах насильственно трансформировали социальные отношения в деревне.

В Западной Европе (например, во Франции) сельскохозяйственные угодья объединялись путем постепенной скупки земли. Однако в Восточном блоке правящие органы использовали различные формы репрессий и тактики принуждения для создания коллективных сельскохозяйственных кооперативов и совхозов, а во многих местах насильственно трансформировали социальные отношения в деревне.

После переворота в Чехословакии в 1948 г. первая аграрная политика Коммунистической партии гарантировала частную собственность на землю. Более состоятельные фермеры мало поддержали идею создания колхозов по советскому образцу; этот класс выиграл от предыдущих земельных реформ (в 1920 и 1946 гг.). И наоборот, немало бедных фермеров поддержали это радикальное преобразование деревни, увидев в нем возможность для собственного социального продвижения.

Вступление в кооперативы, таким образом, формально устанавливалось на добровольной основе, а на деле местные коммунисты оказывали давление на крестьян. На первом этапе коллективизации фермеры, которые сопротивлялись, столкнулись с экономическим давлением и угрозами.

В то время как частные поля были объединены в большие площади, многие кооперативы боролись с постоянными экономическими проблемами, низкой производительностью, низкой заработной платой и уходом фермеров в города в поисках лучших заработков. Ситуация стабилизировалась только благодаря крупным государственным инвестициям с середины 1960-х годов, которые были призваны поднять уровень жизни кооперативов до уровня жизни сельских городов. Государственные субсидии, массовое применение химических удобрений и опрыскивателей, требование от студентов брать их на временные работы стали регулярной чертой функционирования кооперативов вплоть до падения режима в 1919 г.89.

Ситуация стабилизировалась только благодаря крупным государственным инвестициям с середины 1960-х годов, которые были призваны поднять уровень жизни кооперативов до уровня жизни сельских городов. Государственные субсидии, массовое применение химических удобрений и опрыскивателей, требование от студентов брать их на временные работы стали регулярной чертой функционирования кооперативов вплоть до падения режима в 1919 г.89.

Кооперативы в 70-х и 80-х годах стали важной частью чехословацкой деревни. Помимо обеспечения рабочими местами и удовлетворения культурных потребностей жителей села, они обеспечивали относительно высокий уровень жизни. Политические изменения 1989 г. имели разрушительные последствия для ряда кооперативов. Многие предприятия обанкротились как прямой результат прекращения государственных субсидий и неспособности конкурировать с технологически передовыми производителями из-за рубежа. Более того, реституция сельскохозяйственных земель осложнила финансовое положение правопреемников кооперативов. Поэтому многие современники сегодня с ностальгией вспоминают социалистическую деревню (см.0003 Назад в прошлое ).

Поэтому многие современники сегодня с ностальгией вспоминают социалистическую деревню (см.0003 Назад в прошлое ).

Назад в прошлое

Классная чистка

Принудительное выселение

Девушка на тракторе

Рекомендуемая литература:

- Адамс, Артур Э. и Ян С. Адамс. M ru по сравнению с системами. Сельское хозяйство в СССР, Польше и Чехословакии . Нью-Йорк: Свободная пресса, 1971. .

- Йордачи, Константин и Арнд Бауэркампер (ред.). Коллективизация сельского хозяйства в коммунистической Восточной Европе: сравнение и переплетения . Будапешт, Нью-Йорк: Издательство Центральноевропейского университета, 2014. .

- Клигман, Гейл и Кэтрин Вердери. Крестьяне в осаде: коллективизация румынского сельского хозяйства, 1949-1962 гг. Принстон: Издательство Принстонского университета, 2011.

- Линн, Виола. Лучшие сыны Отечества: рабочие в авангарде советской коллективизации .

Нью-Йорк-Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1989. .

Нью-Йорк-Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1989. . - Прайор, Фредерик Л. Красное и зеленое: взлет и падение коллективного сельского хозяйства в марксистских режимах . Принстон: Издательство Принстонского университета, 2014. .

- Ведекин, Карл Ойген и Эверетт М. Джейкобс. Аграрная политика в коммунистической Европе: критическое введение . Гаага: Роуман и Литтлфилд, 1982. .

- Ведекин, Карл-Ойген. Аграрная политика в коммунистической Европе. Критическое введение , изд. Гаага: Rowman & Littlefield Pub Inc., 1982. .

Коллективизация: Россия, смысл и последствия

Господство Иосиф Сталин на пост премьер-министра Советского Союза ознаменовал эру огромных перемен для СССР и его народа, причем одно из самых значительных изменений произошло в сельском хозяйстве в процессе c коллективизации . Но что это была за политика и как она влияла на граждан Советского Союза?

Коллективизация: Значение

Сельское хозяйство в Советском Союзе считалось неэффективным, несправедливым (эксплуатация сельскохозяйственных рабочих землевладельцами) и неподконтрольным государству. Лидеры Советского Союза видели коллективизация как решение всех этих проблем.

Лидеры Советского Союза видели коллективизация как решение всех этих проблем.

Коллективизация — это процесс, при котором индивидуальная собственность на землю и другие средства производства отменяется и заменяется коллективной собственностью и контролем, как правило, государством или кооперативом.

Основными причинами коллективизации были:

модернизация и повышение производительности для поддержки индустриализации;

перераспределение имущества путем изъятия земли у помещиков и передачи ее коллективу;

усиление государственного контроля над сельскохозяйственным производством.

Коллективизация проводилась в основном в социалистических или коммунистических странах, таких как Китай, Куба или Вьетнам

Коллективизация в России

В Советском Союзе коллективизация представляла собой процесс превращения индивидуальных хозяйств , контролируемых одним человеком, в коллективные фермы, принадлежавшие государству , на которых работало множество разных людей. Переход к коллективному хозяйству был вызван новой экономической политикой Сталина, Первый пятилетний план , и будет оставаться основным аспектом этих планов на десятилетия вперед.

Переход к коллективному хозяйству был вызван новой экономической политикой Сталина, Первый пятилетний план , и будет оставаться основным аспектом этих планов на десятилетия вперед.

Когда Госплан по указанию Сталина разрабатывал первую пятилетку, коллективизация рассматривалась как лучший способ увеличить производство зерна в СССР . В то время как в центре внимания первой пятилетки была индустриализация , производство зерна и продовольствия все еще должно было расти, чтобы не отставать от спроса на большую рабочую силу и расширяющуюся армию. В равной степени Сталин хотел уменьшить мощность 9-го0046 Кулаки , класс крестьян-фермеров, которые довольно разбогатели за счет ведения личного хозяйства.

Индустриализация

Широкомасштабное развитие промышленности. Переход от аграрного общества к индустриальному.

Кулаки

Фермеры, владевшие собственной землей и капиталистически накопившие достаток, представляли прямую угрозу сталинскому социализму.

Коллективизация сельского хозяйства в СССР

Вот как предполагалось проводить коллективизацию сельского хозяйства в СССР:

Мелкие единоличные хозяйства уничтожались, а работавшие в них крестьяне направлялись в более крупные колхозы, именуемые к олхозы .

Государство поставило этим новым хозяйствам современных сельскохозяйственных машин таких как тракторы, чтобы сделать производство зерна более эффективным.

Крестьяне не только работали в этих хозяйствах, но и жили там со своими семьями — их было по сути фермерские коммуны .

Рис. 1 — Старый колхоз

Однако процесс был далеко не простым. Неудивительно, что кулаки не хотели покидать свои хозяйства, которые были для них так прибыльны. Когда в 1931 году коллективизация стала принудительной , а не просто поощряемой, кулаки ответили сжиганием посевов , убийством скота и уничтожением их машин , чтобы государство не могло их использовать. Это поставило новые фермы в невыгодное положение, поскольку идея заключалась в том, чтобы использовать уже существующие машины и животных для запуска колхозов.

Это поставило новые фермы в невыгодное положение, поскольку идея заключалась в том, чтобы использовать уже существующие машины и животных для запуска колхозов.

Последствия коллективизации

Процесс коллективизации сильно повлиял на жизнь миллионов людей в СССР, однако его влияние на сельскохозяйственный сектор советской экономики было меньше, чем предполагал Сталин.

Производство продуктов питания

При коллективизации производство зерна увеличилось; однако к статистике СССР следует относиться с изрядной долей скептицизма. Сталин едва превышал , завышая цифры по производству зерна, чтобы СССР выглядел лучше, и это было в его интересах.

Начиная с 1930-х годов цифры, произведенные Советским Союзом, были пересмотрены и скорректированы, чтобы попытаться отразить фактический объем производства , но это все еще неясно. Нам остаются цифры, данные СССР в 1930-е годы, и оценки фактического производства, сделанные Западом. В таблице ниже показана разница между двумя наборами статистических данных по выходу зерна.

В таблице ниже показана разница между двумя наборами статистических данных по выходу зерна.

| Год | СССР Оценка (млн тонн) | Вестерн (США) Оценка (млн тонн) | Разница |

| 1929 | 71,7 | 62 | — 9,2 9021 4 |

| 1930 | 83,5 | 65 | — 8,5 |

| 1931 | 69,5 | 56 | — 13,5 |

| 1932 | 69,8 | 56 | 9021 3 — 13,8|

| 1933 | 89,8 | 65 | — 24,8 |

| 1934 | 89,4 | 68 | — 21,4 |

в целом одинаковы, различия в оценках выпуска предполагают, что коллективизация не обеспечивала преобразований в сельском хозяйстве что было нужно СССР и что хотел Сталин. Очевидно, в некоторые из этих лет были смягчающие обстоятельства: восстание кулаков г. на начальных этапах коллективизации, как и 9047 г.0046 засуха в 1931 . Однако СССР в целом не смог достичь амбициозных целей, поставленных в сталинских пятилетках, причем первоначальные цели почти всегда приходилось урезать по ряду причин.

на начальных этапах коллективизации, как и 9047 г.0046 засуха в 1931 . Однако СССР в целом не смог достичь амбициозных целей, поставленных в сталинских пятилетках, причем первоначальные цели почти всегда приходилось урезать по ряду причин.

Рис. 2 — Советский руководитель во время коллективизации Иосиф Сталин

Были проблемы и с скотом — поголовье скота в колхозах сократилось с введением коллективизации из-за восстания кулаков, а также засухи и голод между 1931-34 . Только в 1935 поголовье скота снова начало расти до уровня 1929 . В первые годы коллективизация создавала больше проблем, чем решала.

Коллективизация: Голод

С 1931 по 1934 Советский Союз пережил один из самых голодовок в своей истории, когда от голода умерло 5-8 миллионов человек .

Заявка

Реквизиция зерна означала, что крестьяне должны были сдать свои запасы зерна государству, чтобы были резервы для горожан, политиков и армии.

Этот голод был в значительной степени вызван влиянием первого плана и коллективизацией сельского хозяйства — вот почему: точное время, когда он должен был расширяться.

Сопротивление кулаков коллективизации привело к потерям урожая и скота, что замедлило сельскохозяйственное производство в колхозах.

Колхозы, совхозы означали, что практически не было ограничений на то, сколько зерна государство могло реквизировать у этих хозяйств. В связи с быстрым ростом промышленной рабочей силы, строительства и городских центров государство отдавало им приоритет в еде, оставляя очень мало сельскохозяйственной рабочей силе.

Государство также хотело экспортировать как можно больше зерна для финансирования расширения промышленности.

Сельскохозяйственные угодья были чрезмерно засажены , почва не омолаживалась, и корма для скота было мало, все это мешало развитию сельского хозяйства — руководство Советского Союза игнорировало эти проблемы, то есть со временем они только усугублялись .

Все эти факторы способствовали острому голоду жителей сельскохозяйственных районов СССР в начале XIX в.30 с.

Голодомор

К сожалению, при изучении реакции Сталина на голод в СССР становится ясно, что проблемы, вызванные коллективизацией, прекрасно вписываются в политические планы Сталина. Украина больше всего пострадала от голода, а голод в Украине известен под названием Голодомор.

Голодомор

Происходит от украинского слова «смерть от голода». Голодомор относится к массовому истреблению украинского населения искусственным голодом, что является прямым результатом сталинской политики.

Действия Сталина в отношении Украины в начале 1930-х годов свидетельствуют в лучшем случае о явном пренебрежении к жизням украинского народа, а в худшем — о попытке геноцида путем принудительного голодания. Сталин продолжал насильно реквизировать большое количество зерна с Украины, даже несмотря на то, что производство значительно сократилось из-за засухи и голода — несмотря на то, что в СССР производилось лишь 27% зерна, украинские культуры составляли 38% всех реквизиций продовольствия в 1931 году. Те, кто пытался спрятанное зерно сурово наказывалось, и бригады солдат регулярно обыскивали фермы и дома, чтобы убедиться, что ничего не спрятано.

Те, кто пытался спрятанное зерно сурово наказывалось, и бригады солдат регулярно обыскивали фермы и дома, чтобы убедиться, что ничего не спрятано.

Ситуация в Украине быстро ухудшалась, так как Сталин методично устранял все потенциальные источники помощи голодающим, вплоть до введения паспортов, чтобы жители пострадавших регионов не могли уехать в поисках еды в другом месте.

Оценки числа умерших от Голодомора менялись с годами, и текущие оценки составляют около 3,9 миллиона из 5-8 миллионов общего числа умерших в СССР за 0046 1931-4 период голода. Хотя ярлык геноцида все еще оспаривается историками (хотя и признан Украиной), ясно, что последствия политики коллективизации в значительной степени способствовали голоду в СССР, и Сталин манипулировал ими, чтобы нацелиться на Украину и ее народ.

Коллективизация: резюме

К 1936 году, со многими жертвами, чуть более 90% сельхозугодий в Советском Союзе попали под коллективизацию. Поскольку большая часть страны находилась под социалистической политикой, Сталин в конце XIX века замкнулся в себе.30-х годов, стремясь устранить любую потенциальную оппозицию внутри своей партии. Вторая мировая война привела к некоторому прекращению коллективизации с немецкой оккупацией, но это не длилось долго.

Поскольку большая часть страны находилась под социалистической политикой, Сталин в конце XIX века замкнулся в себе.30-х годов, стремясь устранить любую потенциальную оппозицию внутри своей партии. Вторая мировая война привела к некоторому прекращению коллективизации с немецкой оккупацией, но это не длилось долго.

Рис. 3 – Советская марка, восхваляющая кампанию «Целина»

Менее жесткий преемник Сталина, Никита Хрущев объявил о кампании « целина » в 1953 году, когда необрабатываемые земли в Казахстане дали временную передышку нехватке продовольствия.

В 60-х и 70-х годах неспособность Брежнева продолжать инновации и отказываться от сталинской политики привела к серьезным потерям продуктов питания и экономическому застою.

Коллективизация – основные выводы

- Коллективизация была основной политикой Сталина в области сельского хозяйства, введенной в годы первой пятилетки и остававшейся центральной политикой до конца правления Сталина в 1953 году.

Нельзя отставать от движения, ибо отстать значит оторваться от масс.

Нельзя отставать от движения, ибо отстать значит оторваться от масс.

Нью-Йорк-Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1989.

Нью-Йорк-Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1989.