«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными» 30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?: Политика: Россия: Lenta.ru

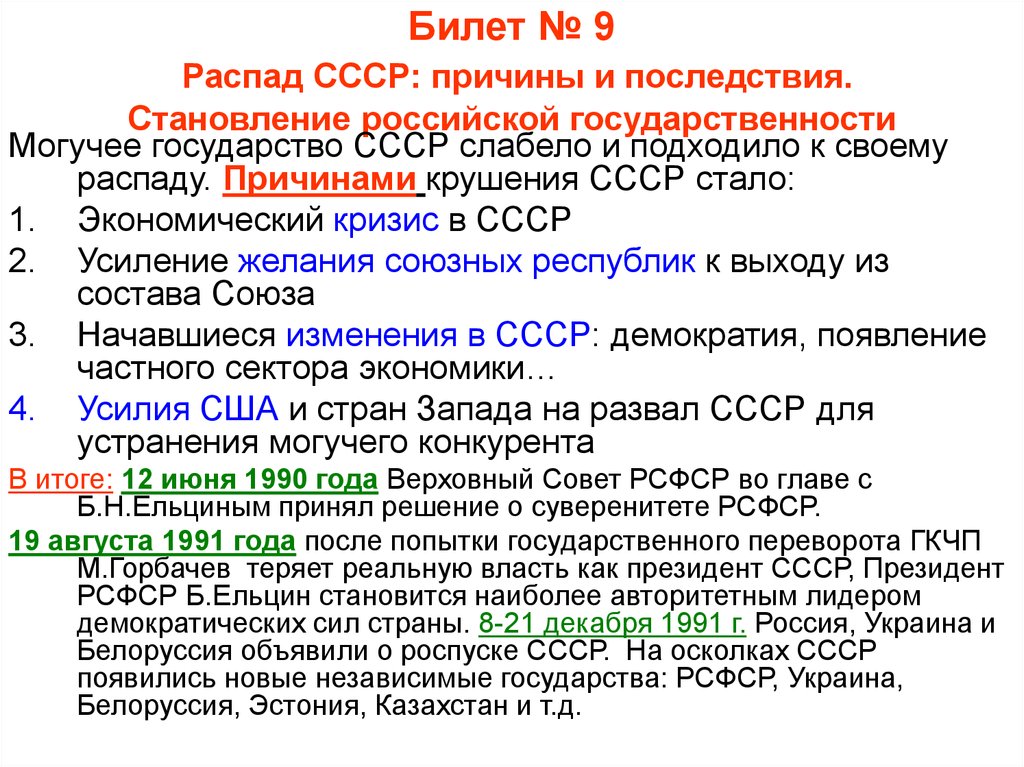

30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР. Эта дата вскоре стала национальным праздником — Днем независимости, а позже получила название День России, но до сих пор не всем понятно, что конкретно празднуют в этот день россияне. Кто и зачем запустил процесс отделения России от СССР, какое значение имела декларация Ельцина и могли ли политики, армия и КГБ спасти Союз от распада — «Лента.ру» спросила у бывшего председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова.

«Ни в каких федеративных государствах права выхода у субъектов нет»

«Лента.ру»: Парад суверенитетов — что это было вообще? Почему союзные, а за ними и автономные республики вдруг стали заявлять о суверенитете?

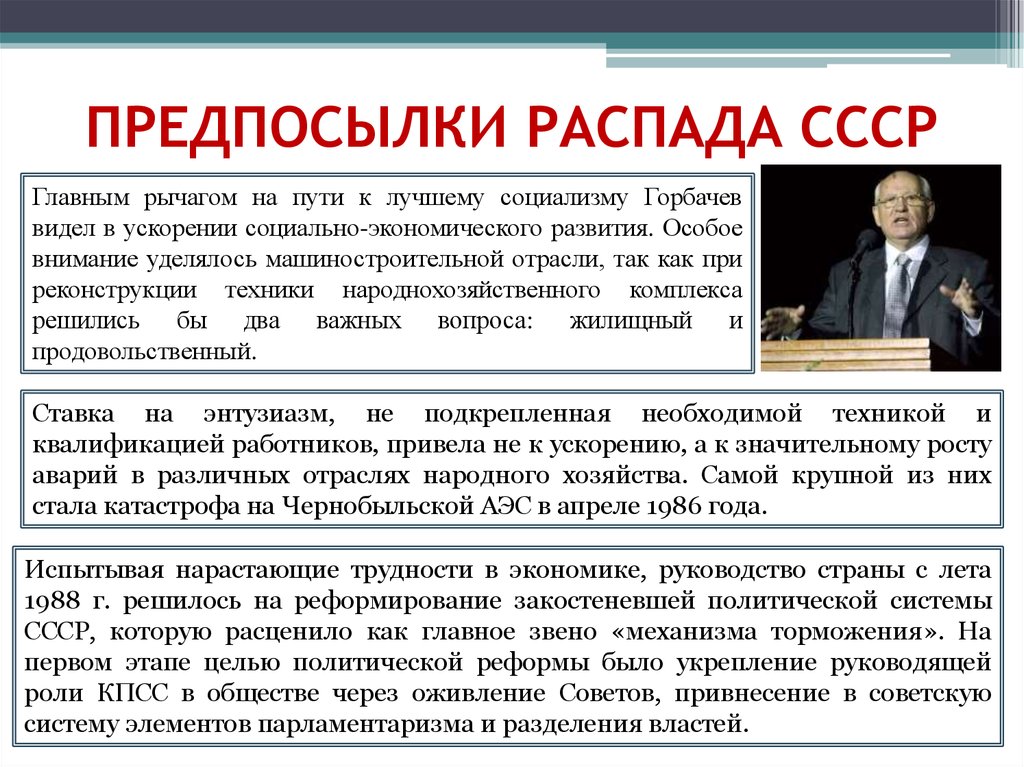

Хасбулатов: К сожалению, импульсы были даны самой верховной властью, когда Горбачев созвал Съезд народных депутатов и вместо того, чтобы, как планировалось, заниматься экономическими реформами, потерпев неудачу на этом фронте, решил возместить это за счет политического реформирования, заявив, что у нас, дескать, косная политическая система, она отстает, тормозит, не дает нам осуществлять экономические реформы. Потом это начал повторять Ельцин, если помните, в 1993 году, говоря, что без новой конституции у нас с реформами ничего не получается. В общем, примитивные это были люди, откровенно говоря. Я помню, что мы, экономисты, обсуждали эти вопросы очень часто и много. Конечно, мы удивлялись такому подходу, но что делать? Я тогда еще не был депутатом, это были 1988-1989 годы.

Потом это начал повторять Ельцин, если помните, в 1993 году, говоря, что без новой конституции у нас с реформами ничего не получается. В общем, примитивные это были люди, откровенно говоря. Я помню, что мы, экономисты, обсуждали эти вопросы очень часто и много. Конечно, мы удивлялись такому подходу, но что делать? Я тогда еще не был депутатом, это были 1988-1989 годы.

Ну, а потом на I Съезде народных депутатов СССР и на заседаниях Верховного Совета СССР были приняты важные нормативные акты, с одной стороны — усиливающие полномочия союзных республик, наделяющие их дополнительными полномочиями, а с другой стороны — сформировалась какая-то иррациональная система организации власти: соединение постов первых секретарей обкомов, крайкомов, рескомов (автономных республик) с исполнительной властью. То есть эти первые секретари были наделены огромными полномочиями. Причем везде, начиная от областей Российской Федерации и заканчивая союзными республиками. Фактически они стали диктаторами, их уже никто не контролировал. Они соединили всю мощь партийного аппарата и органов советской власти.

Они соединили всю мощь партийного аппарата и органов советской власти.

Этот момент, мне кажется, был решающим в том, что Горбачев окончательно загубил свою реформу, поскольку контролировать деятельность местных органов власти уже было некому. Первые лица замкнули на себя всю полноту ответственности, полномочий, власти и творили что хотели. Тогда и началось взрывное развитие того, что принято называть коррупцией и мошенничеством. Плюс первым секретарям были полностью подчинены все спецслужбы, которые потеряли свою автономию и перестали контролировать деятельность партийного и советского чиновничества, — у них отняли это право.

Я хорошо помню, как метался глава КГБ [Владимир] Крючков. Уже когда я был первым заместителем Ельцина в 1990 году, Горбачев часто созывал совещания руководителей союзных республик. Так как он враждовал с Ельциным, вместо него на этих совещаниях в Кремле приходилось бывать мне. И мы как-то сблизились с Крючковым. Он испытывал очень большой дискомфорт от того, что валом начала расти коррупция, а он ничего сделать не мог. Огромная армия кагэбэшников оказалась не у дел. Чем им заниматься? Подслушивать, следить за чем-то — это уже стало неактуально. Вот такая сила была дезорганизована и выведена со своего поля деятельности. Этой силе не дали возможность проявить себя в позитивном ключе.

Огромная армия кагэбэшников оказалась не у дел. Чем им заниматься? Подслушивать, следить за чем-то — это уже стало неактуально. Вот такая сила была дезорганизована и выведена со своего поля деятельности. Этой силе не дали возможность проявить себя в позитивном ключе.

Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов, август 1991 года

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Так вот тогда и были приняты эти решения, в том числе право выхода союзных республик из состава СССР. Правда, оговаривалось, что есть какие-то условия. Вообще-то, надо заметить, такого права у составляющих федеративного государства нигде нет. Даже в Швейцарии, в конфедерации — и там нет. В Америке нет, в Индии нет, в Бразилии нет. Ни в каких федеративных государствах права выхода у субъектов нет. А здесь его провозгласили. Это и послужило катализатором.

Я точно не знаю, как обстояло дело, когда Ельцин готовился к этим вопросам. Но дело в том, что после того, как народные депутаты Российской Федерации были избраны в январе-феврале 1990 года, если не ошибаюсь, первая сессия состоялась только в начале июня (съезд проходил с 16 мая по 22 июня — прим. «Ленты.ру»). Если бы сразу собрали сессию, Горбачев смог бы провести свои кандидатуры, как он хотел. А он фактически предложил Ельцину заняться какой-то деятельностью: эти демократы стали кучковаться, договариваться, рисовать свои планы. Поэтому в июне развернулась серьезная борьба за пост председателя. Если помните, соперником Ельцина был Иван Полозков. Ельцинисты оказались более подготовленными. Тогда же и я к ним примкнул: когда Ельцин предложил мне стать его первым заместителем, я тоже стал активно работать на него.

«Ленты.ру»). Если бы сразу собрали сессию, Горбачев смог бы провести свои кандидатуры, как он хотел. А он фактически предложил Ельцину заняться какой-то деятельностью: эти демократы стали кучковаться, договариваться, рисовать свои планы. Поэтому в июне развернулась серьезная борьба за пост председателя. Если помните, соперником Ельцина был Иван Полозков. Ельцинисты оказались более подготовленными. Тогда же и я к ним примкнул: когда Ельцин предложил мне стать его первым заместителем, я тоже стал активно работать на него.

В общем, с небольшим перевесом мы тогда получили руководство Верховным Советом Российской Федерации. И в тот момент Ельцин достает, как говорят, из рукава Декларацию независимости Российской Федерации. И воодушевленные соответствующими решениями своих старших товарищей по парламенту СССР депутаты проголосовали за этот декрет. Правда, я внес туда некоторые изменения, потому что там были слишком жесткие формулировки. На самом деле ничего страшного там не было с точки зрения содержательной, потому что десять самых основных полномочий — Ельцин потом согласился со мной — мы решили оставить в ведении союзных властей. Это оборонный комплекс, внешнеполитические отношения, трубопроводы, железнодорожный, морской, речной транспорт, авиасообщение — то есть все структурообразующие функции оставались в ведении СССР.

Это оборонный комплекс, внешнеполитические отношения, трубопроводы, железнодорожный, морской, речной транспорт, авиасообщение — то есть все структурообразующие функции оставались в ведении СССР.

А что Российская Федерация провозглашала в рамках своего суверенитета? Это общеэкономическая деятельность на территории РСФСР, вся торговля, вся легкая промышленность, разные товарообменные операции, часть внешнеэкономических связей, которые не касались первой сферы, то есть общесоюзных интересов. В общем, если разобраться, ничего страшного, разлагающего, дезинтегрирующего там не было.

Но эффект был в другом: само принятие этой декларации, ее пропагандистское значение, ее общеэмоциональное значение — ах, суверенитет провозглашается! Никто уже не вчитывался в содержание этого документа, всех интересовало только название. После чего началось развитие этих процессов, причем оно усилилось из-за того, что, к сожалению, мои попытки (вместе со многими товарищами из союзного парламента, аппарата и ЦК партии, с которыми у меня были давние связи) как-то сгладить противоречия между Горбачевым и Ельциным оказались безуспешными. В этой борьбе обе стороны использовали негодные средства.

В этой борьбе обе стороны использовали негодные средства.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев

Фото: ТАСС

Ельцин, как вы помните, провозгласил: «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить». В свою очередь, союзные власти начали вызывать руководителей Якутии, Чечено-Ингушетии, Дагестана, Осетии и предлагать им провозглашать свой суверенитет от Российской Федерации. Вот как было на самом деле. Я потом говорил с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым: «Анатолий Иванович, что вы делаете?» А он в ответ: «А вы что делаете?» Я ему говорю: «Посмотрите, теперь в РСФСР 22 автономии». Мы спорили и часто связывались по телефону. Хотя и ругались, но у нас были уважительные отношения.

Часто бывало, что когда меня вызывал Горбачев, в его кабинете я видел кого-то из автономий РСФСР: то из Коми, то из Осетии, то еще откуда-то. Я был этим недоволен. Когда они выходили из кабинета Горбачева, я говорил (например, главе Верховного Совета Якутии Михаилу Николаеву): «Слушай, ты вроде в Российской Федерации, что ты все время болтаешься здесь, в коридорах у союзных начальников?» Я пытался их дисциплинировать, но они туда-сюда крутились. У меня был довольно жесткий стиль руководства, я любил поставить подчиненных на место.

У меня был довольно жесткий стиль руководства, я любил поставить подчиненных на место.

Борьба двух амбиций — этот фактор сыграл колоссальную роль во всех этих делах. Плюс я удивлялся, почему союзный центр не использовал соответствующие властные полномочия. Все это было как-то очень несолидно. Честно говоря, уже тогда я почувствовал, что с руководством и СССР, и Российской Федерации далеко не все в порядке.

«Горбачев разрушил все формы равновесия»

Почему союзное руководство вообще пошло на такой рискованный шаг? Неужели СССР казался им таким нерушимым? Они ведь фактически играли с огнем и должны были это понимать.

Да, они играли с огнем. Вот такая интеллектуальная неподготовленность. Горбачев, конечно, не был готов к руководству огромным государством. Он как-то не чувствовал своей ответственности. Он считал, что есть партия, есть вооруженные силы, есть КГБ, есть ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профсоюзов — прим. «Ленты.ру»), есть комсомол, есть разные организации, директора заводов, парткомы, и что бы он ни делал, какие бы эксперименты ни ставил, со страной ничего не произойдет. В результате были разрушены все формы равновесия. В любой социальной системе должно быть равновесие. Воздействие должно быть дозированным, осторожным. А здесь за одну неделю принимали десяток решений, которые зачастую противоречили друг другу. Не успеют принять одно постановление по экономике — тут же ему вслед идет второе. Никто не смотрит, не проверяет, как это отразится, какие будут последствия. Есть же какой-то временной лаг между принятием решения, периодом его воздействия и результатами. Но никто не следил за этим — все торопились.

В результате были разрушены все формы равновесия. В любой социальной системе должно быть равновесие. Воздействие должно быть дозированным, осторожным. А здесь за одну неделю принимали десяток решений, которые зачастую противоречили друг другу. Не успеют принять одно постановление по экономике — тут же ему вслед идет второе. Никто не смотрит, не проверяет, как это отразится, какие будут последствия. Есть же какой-то временной лаг между принятием решения, периодом его воздействия и результатами. Но никто не следил за этим — все торопились.

Министерства, кстати, тоже. Любое в отдельности было коллективом превосходных специалистов, но когда от них что-то требовали, каждое стремилось провести какое-то свое постановление, которое считало важным для себя. Вот так и получилось, что экономика оказалась в состоянии хаоса. Вот в чем проблема то была. Хаос обнаружился. Ликвидировали Госплан, систему госснабжения, якобы ввели рынок. Ну какой рынок? Сегодня уже 30 лет прошло — до сих пор нет рынка. Это не такое простое дело.

Это не такое простое дело.

И потом, когда [один из основателей теории экономики] Адам Смит писал, о чем речь шла? Никаких монополий не было, никаких транснациональных корпораций не было, вся экономика, которую мы считаем классикой, — это же изучение мелкого предпринимательства. Вот что такое рынок. А у нас огромные монополии, как ты его создашь?

Хорошо, ты все разрушил, передал какую-то часть другим. Ну и что, сразу появятся рынок и конкуренция? На это нужны десятилетия. Нужны фондовые и кредитные рынки, тысячи связей и взаимосвязей, перекрещивающиеся производственные цепочки и черт знает что еще. Всего этого не было. Это же надо было потихоньку создавать, не торопясь, как китайцы делали. У нас все думали: сейчас мы разгромим эти министерства, этих монстров, разгромим Госплан, разгромим госснабжение, дадим права предприятиям — и все пойдет, закрутится. Такое вот примитивное представление было. Просто невозможно описать.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Я еще в юности, с МГУ, занимался капитализмом. Так больно было видеть, что они творили, ничего не понимая в капитализме! Причем специалистов по капитализму у нас хватало — десятки институтов Академии наук, в которых были хорошие специалисты, которые бывали в этих странах, знали их. Но их-то и не привлекали.

Так больно было видеть, что они творили, ничего не понимая в капитализме! Причем специалистов по капитализму у нас хватало — десятки институтов Академии наук, в которых были хорошие специалисты, которые бывали в этих странах, знали их. Но их-то и не привлекали.

Сейчас понятие «парад суверенитетов» неразрывно ассоциируется с распадом СССР. Как оно воспринималось тогда? Было широкое ощущение, куда это приведет?

Какое-то смутное ощущение было, очень даже было. Я, например, часто печатал социальные статьи в «Правде», «Комсомолке». И я вам сейчас напомню один совершенно дикий эпизод: выборы директоров заводов. Тогда была огромная кампания. Помните рижский автомобильный завод РАФ? Там объявили конкурс. Со всей страны набралось чуть ли не полсотни претендентов.

Я тогда много ездил по стране с лекциями, еще с аспирантских времен. Нас с удовольствием направляли по линии общества «Знание» в разные районы. Благодаря этим поездкам у меня было большое количество знакомых среди директоров предприятий. Когда они бывали в Москве, мы встречались, и они рассказывали мне. Один говорил: «Что делать? Я ухожу. Мастер, которого я прогонял три раза, говорит: теперь наше время пришло, мы тебе покажем». Пьяницы-рабочие стали заводилами: «Теперь мы будем избирать». Уборщицы стали избирать директора Большого театра. В связи с этим я написал большую статью в «Правде», где указал, что при капитализме на предприятиях железная производственная дисциплина, никаких выборов не может быть. Что за выборы? Это же экономика, это вам не профсоюз.

Когда они бывали в Москве, мы встречались, и они рассказывали мне. Один говорил: «Что делать? Я ухожу. Мастер, которого я прогонял три раза, говорит: теперь наше время пришло, мы тебе покажем». Пьяницы-рабочие стали заводилами: «Теперь мы будем избирать». Уборщицы стали избирать директора Большого театра. В связи с этим я написал большую статью в «Правде», где указал, что при капитализме на предприятиях железная производственная дисциплина, никаких выборов не может быть. Что за выборы? Это же экономика, это вам не профсоюз.

Я помню, тогда в «Правде» был замечательный редактор, академик [Виктор] Афанасьев — участник войны, потом философом стал. Так вот, его вызвали в секретариат ЦК по поводу моей статьи. Он потом мне весело рассказывал: «В первый раз я с удовольствием выслушивал замечания, считая, что мы поступили правильно».

То есть я уже тогда высказывал опасения: какие выборы могут быть в экономике? Эта статья настолько близкой показалась многим нашим специалистам — и экономистам-теоретикам, и производственникам, — что редакция получила огромное количество писем. Многие люди выражали тревогу в связи с тем, что делается.

Многие люди выражали тревогу в связи с тем, что делается.

Поэтому, с одной стороны, эйфория была — по поводу гласности и демократизации. Но знающие люди выражали тревогу. Да, хорошо быть полезным и приятным для толпы. Но все-таки куда вы идете, ради чего, каким образом? Эти вопросы тогда возникали.

«Отрезанное уже не пришьешь — давайте смиримся»

А что вообще у людей творилось в головах? Например, на референдуме о сохранении СССР в марте 1991 года за сохранение Союза высказалось абсолютное большинство. На Украине было то же самое. При этом уже 1 декабря такое же абсолютное большинство украинцев на очередном референдуме высказались за независимость республики. Как такое возможно? У вас есть этому объяснение?

Да, у меня есть объяснение, и, на мой взгляд, обоснованное. Во-первых, современные утверждения, в том числе моего старого друга Гавриила Попова, о том, что произошла якобы буржуазная антисоциалистическая революция, — это все чушь. Советские люди вовсе не хотели капитализма. Я хорошо знал общество, ведь где я только не был. Наверное, во всем Советском Союзе не было областного города, где бы я не побывал. Никакого антисоциализма у нас не было. А эта узкая группа диссидентов — их было ничтожное меньшинство, и то их потом Андропов придавил. Так что народ не был настроен антисоветски и антисоциалистически. Это первое.

Я хорошо знал общество, ведь где я только не был. Наверное, во всем Советском Союзе не было областного города, где бы я не побывал. Никакого антисоциализма у нас не было. А эта узкая группа диссидентов — их было ничтожное меньшинство, и то их потом Андропов придавил. Так что народ не был настроен антисоветски и антисоциалистически. Это первое.

Второе. То, о чем вы говорите, удивительно, но только с внешней стороны. К тому времени, когда в августе 1991 года произошла попытка государственного переворота, Горбачев уже дискредитировал себя: ценовые реформы, на памяти еще был свеж запрет на алкоголь, вырубка виноградников, ну и, конечно, сплошной дефицит и исчезновение товаров, которые были в изобилии даже в послевоенные времена, даже спичек и табака. Это же вообще немыслимое дело!

Танк в Москве, 1991 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Плюс эта попытка государственного переворота дискредитировала не социализм как таковой, а все руководство. И когда Кравчук провозгласил суверенитет Украины, он же не говорил, что она не пойдет по пути социализма. Никто этого не говорил. Все они были неглупые люди и понимали, что люди не стремятся к какому-то непонятному им капиталистическому обществу.

Никто этого не говорил. Все они были неглупые люди и понимали, что люди не стремятся к какому-то непонятному им капиталистическому обществу.

И потом, не забывайте, — некоторые до сих пор смеются и пытаются как-то унизить Ленина, — ленинские идеи вошли в кровь и плоть людей. Когда я бывал за границей, то наблюдал за группами, которые я туда возил. Среди них мало кто увлекался этими идеями. Но все говорили: «Что же у нас за руководство? Неужели этот ширпотреб сделать так уж трудно? Ракеты запускаем, крейсеры строим, а эти джинсы несчастные, эти продукты — неужели это нельзя произвести?» Правильно говорили люди. Возмущались именно руководством, а не самой идеей социализма. Идея социализма прижилась. Сейчас Путин все время говорит о 75-летии Победы. Так вот, люди прекрасно понимали, что это социализм и советская власть победили, а не просто какой-то отдельный народ. Все победили — именно в борьбе за советскую власть, за социализм.

В общем, не было недовольства системой, но было недовольство людьми, которые не умели конкурировать с этими капиталистами и показывать преимущества своего строя. Так вот, тогда Кравчук сказал: мол, у них там в Кремле черт знает что творится, давайте мы будем верны нашей стране и великому учению, у нас богатая страна, а они пусть там разбираются, как хотят, там видно будет, а мы будем строить мирную счастливую жизнь. И за это, конечно, проголосовали все. Вот как обстояло дело.

Так вот, тогда Кравчук сказал: мол, у них там в Кремле черт знает что творится, давайте мы будем верны нашей стране и великому учению, у нас богатая страна, а они пусть там разбираются, как хотят, там видно будет, а мы будем строить мирную счастливую жизнь. И за это, конечно, проголосовали все. Вот как обстояло дело.

А как вы считаете, мог ли сохраниться СССР после парада суверенитетов?

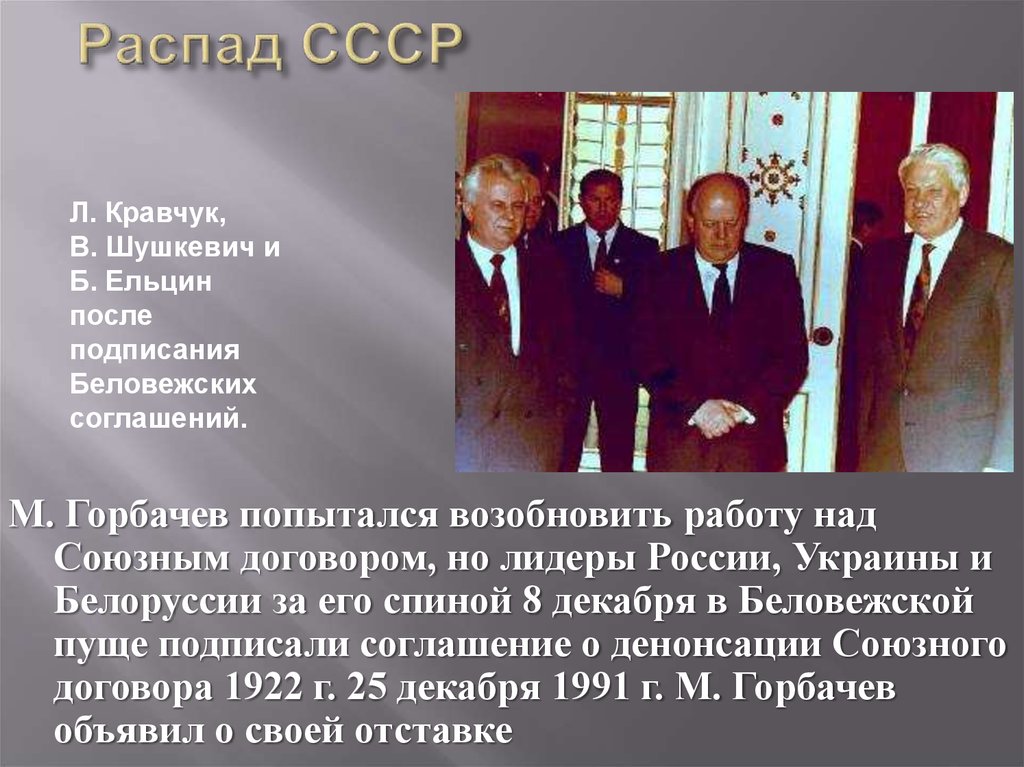

Да, конечно. Если бы они не нанесли последний решающий удар в Беловежье, я думаю, на первых порах это было бы восемь-десять республик. Кстати, когда они подписывали Беловежские соглашения, я был в Сеуле. Если бы я был в Москве, я бы тут же прилетел, призвал их к порядку и отменил бы их, так сказать, ночные бдения. И, думаю, ничего бы не произошло.

Видите ли, любое государство даже в самых трудных условиях имеет огромные внутренние силы, свои незримые формы существования, связи, взаимосвязи. Оно может довольно долго автономно развиваться, ожидая, пока не наладится какая-то система организации управления. Этот период можно было пережить, я более чем уверен. Но чтобы стать властелином главного кабинета в Кремле, Ельцин подговорил двух своих коллег, и они совершили удачный государственный переворот.

Этот период можно было пережить, я более чем уверен. Но чтобы стать властелином главного кабинета в Кремле, Ельцин подговорил двух своих коллег, и они совершили удачный государственный переворот.

Потом меня как председателя Верховного Совета упрекали в том, что соглашение ратифицировали. А что мне оставалось делать? Я спрашиваю министра обороны: «Как дела?» Он отвечает: «Руслан Имранович, мы ничего не сможем. Если вы не ратифицируете, у нас могут быть столкновения». Спрашиваю кагэбэшников — они говорят то же самое. Я обзвонил руководителей всех Верховных Советов. Большинство говорили, что это большой удар, но отрезанное уже не пришьешь — давайте смиримся с этим, а потом, может быть, возьмем курс на постепенное восстановление. Вот как обстояли дела тогда.

«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»

Как вы считаете, почему на этом парад суверенитетов фактически удалось остановить? Ведь после 1991 года Россия больше не теряла территорий. Как удалось удержать ее от дальнейшего распада?

Так это сделал Верховный Совет во главе с его председателем. Я стал систематически собирать на совещания в Белом доме председателей областных, краевых, республиканских и все время им говорил: «Смотрите, что произошло с Советским Союзом. Неужели вы хотите того же? Что вы будете делать со своими «государствами»? Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными, к тому же вас вышвырнут, вместо вас придут другие — вы и месяца не усидите на своих постах. Вы разве не видите, к чему все идет? Если мы сейчас не будем обеспечивать и защищать друг друга и нашу страну, Российскую Федерацию, мы все потеряем. Вы этого хотите?»

Я стал систематически собирать на совещания в Белом доме председателей областных, краевых, республиканских и все время им говорил: «Смотрите, что произошло с Советским Союзом. Неужели вы хотите того же? Что вы будете делать со своими «государствами»? Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными, к тому же вас вышвырнут, вместо вас придут другие — вы и месяца не усидите на своих постах. Вы разве не видите, к чему все идет? Если мы сейчас не будем обеспечивать и защищать друг друга и нашу страну, Российскую Федерацию, мы все потеряем. Вы этого хотите?»

В общем, постепенно мне удалось подвести к подписанию федеративного договора всех, кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии. Я помню, этим тогда был страшно обрадован Ельцин. И после этого исчезла сама проблематика. А если бы не был расстрелян Верховный Совет, ничего не было бы и на Северном Кавказе. То, что произошло на Северном Кавказе, в Чечне, — это была игра кремлевских деятелей. Если бы они не расстреляли Верховный Совет, там бы никто не погиб, мы этот вопрос решили бы. Я считаю, что вопрос был бы решен до конца 1993 года. Так что все эти события — десятилетняя война, гибель тысяч людей, уничтоженные ресурсы — все это на совести ельцинистов.

Я считаю, что вопрос был бы решен до конца 1993 года. Так что все эти события — десятилетняя война, гибель тысяч людей, уничтоженные ресурсы — все это на совести ельцинистов.

A wounded Russian soldier, being evacuated with his comrades, stares into space in a helicopter on his way out of Grozny, Feb. 3, 1995, as the fighting in the Chechen capital continues. The massive Russian force that invaded Chechnya has taken heavy losses against a small but determined guerrilla force. (AP Photo/Karsten Thielker). Фото: Karsten Thielker / AP

Вы согласны с тем, что сама природа советского государства способствовала возникновению центробежных процессов и распад советского государства в любом случае рано или поздно должен был произойти?

Я считаю это чушью. Это не имеет ничего общего с понятием государства, с эволюцией государства, развитием государства. Советское государство было уникальным явлением. Во-первых, это было экспериментальное государство, потому что никогда ничего подобного в истории не было. Были лишь наметки, вроде знаменитой «Утопии» Томаса Мора или зарисовок идеального государства у Платона и Аристотеля. А здесь на общетеоретических высказываниях, причем не только утопистов, но и Маркса с его последователями, построили реальное государство, в котором нет эксплуатации, нет частной собственности.

Были лишь наметки, вроде знаменитой «Утопии» Томаса Мора или зарисовок идеального государства у Платона и Аристотеля. А здесь на общетеоретических высказываниях, причем не только утопистов, но и Маркса с его последователями, построили реальное государство, в котором нет эксплуатации, нет частной собственности.

Конечно, возникли колоссальные противоречия между идеалами, которые провозглашались в социалистических учениях, и практикой. В частности, это свирепые расправы Сталина, которые ни в какую теорию не укладываются. Но вместе с тем было единство и отсутствие концентрации богатства под контролем небольшой группы людей, эксплуатации других, реальное равенство, реальное ощущение того, что ты действительно в свободной стране, что ты имеешь возможность и учиться, и продвигаться по пути нормальной карьеры. Это было действительно великое чувство, которое объединяло всех. Расцвет науки, культуры, творчества, художественной прозы, поэтического творчества наших выдающихся деятелей — где это было, когда это было? Это же дал именно социализм, а не что-нибудь другое. Конечно, развиваясь, любая политическая система совершенствуется. Она учитывает какие-то прежние несовершенства и исправляется. Так же могло произойти и с тем, что мы называли Советским Союзом. Никакой обреченности не было абсолютно.

Конечно, развиваясь, любая политическая система совершенствуется. Она учитывает какие-то прежние несовершенства и исправляется. Так же могло произойти и с тем, что мы называли Советским Союзом. Никакой обреченности не было абсолютно.

Стоит ли нам ждать нового парада суверенитетов?

Если жизнь не будет улучшаться, всего можно ожидать. Пока я не вижу чего-то позитивного. Вот посмотрите, сейчас ходит страшная болезнь. Ученые и специалисты предрекают какие-то новые условия. Возможно, государства будут в большей степени опираться на свои внутренние силы, не полагаясь на большие объемы внешней торговли, импорт товаров, экспорт своего сырья, а больше производить. Я, в частности, уже 25 лет пишу одну книгу за другой, раз за разом говорю в статьях: почему мы не развиваем свой машиностроительный комплекс, почему мы не развиваем свою текстильную промышленность, почему мы должны все потребительское товары постоянно откуда-то завозить?

Так вот, в этих условиях, казалось бы, сделайте упор на это. Страна должна же что-то производить! Что мы производим для себя? Все говорят — цифровизация. Это, конечно, хорошо. Но разве цифровизация дает молоко? Кстати, Москва, наверное, единственный большой город, где вы не найдете коровьего молока. Я не знаю, например, где оно продается. Мы страна, которая ничего не производит для себя, зато все, что можно вывозить, мы вывозим. Нам говорят: не нужен ваш газ. Нет, мы все равно навязываем этот газ. У нас треть населения не имеет газа, а мы навязываем его на внешнем рынке. Куда угодно, только не своим гражданам.

Страна должна же что-то производить! Что мы производим для себя? Все говорят — цифровизация. Это, конечно, хорошо. Но разве цифровизация дает молоко? Кстати, Москва, наверное, единственный большой город, где вы не найдете коровьего молока. Я не знаю, например, где оно продается. Мы страна, которая ничего не производит для себя, зато все, что можно вывозить, мы вывозим. Нам говорят: не нужен ваш газ. Нет, мы все равно навязываем этот газ. У нас треть населения не имеет газа, а мы навязываем его на внешнем рынке. Куда угодно, только не своим гражданам.

***

Я себя тоже считаю виновным и причастным к этим большим бедам. Я все время анализирую, мучаюсь, думаю: вот, если бы не проиграл я Ельцину, наверняка сегодня мы бы имели очень богатое государство, процветающий народ, а не один из самых бедных в Европе.

Наследовав СССР, Россия не смогла стать новым государством

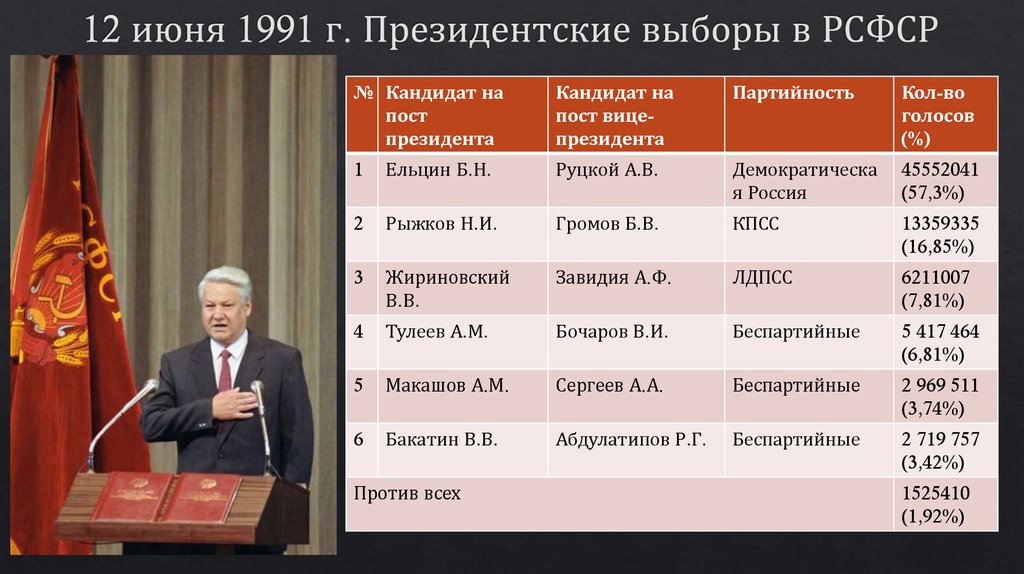

В июне 1991 г. Борис Ельцин, победив в первом туре выборов пять других кандидатов и получив почти в 3,5 раза больше голосов, чем занявший 2-е место Николай Рыжков, был избран президентом РСФСР. Шансов на сохранение Союза на основе проведенного в марте референдума больше не осталось.

Шансов на сохранение Союза на основе проведенного в марте референдума больше не осталось.

Ельцин заявил, что он будет основываться на Декларации о суверенитете РСФСР, подразумевавшей верховенство Конституции и законов России над законодательными актами СССР. Российский президент стал перестраивать отношения с другими республиками, полностью выключая из этого процесса федеральный центр с Михаилом Горбачевым. Легитимность некоторых его тогдашних действий можно было ставить под сомнение, но и у центральной власти не оставалось ответных мер, кроме попытки государственного переворота. В результате если к июню 1991 г. независимость провозгласили только Литва и Грузия, то к концу лета лишь три республики – Туркменистан, Таджикистан и Казахстан – сохранили верность СССР. Без убедительной победы Ельцина на выборах события могли бы развиваться по другому сценарию, но Россия – единственная республика, независимости которой СССР не мог пережить.

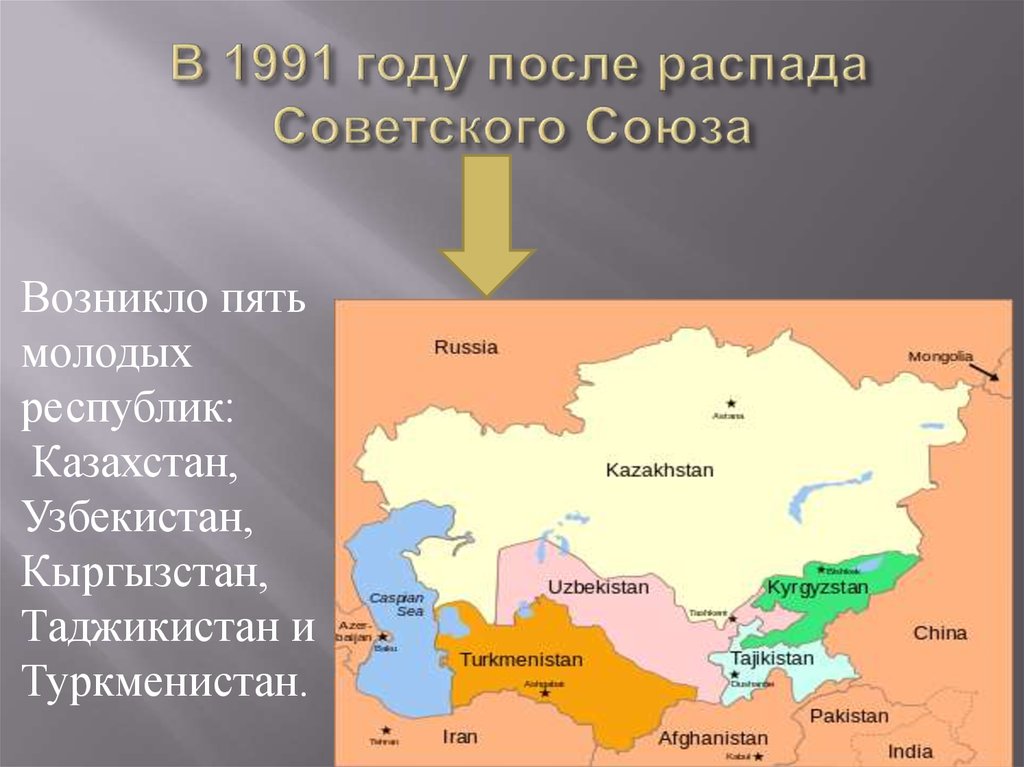

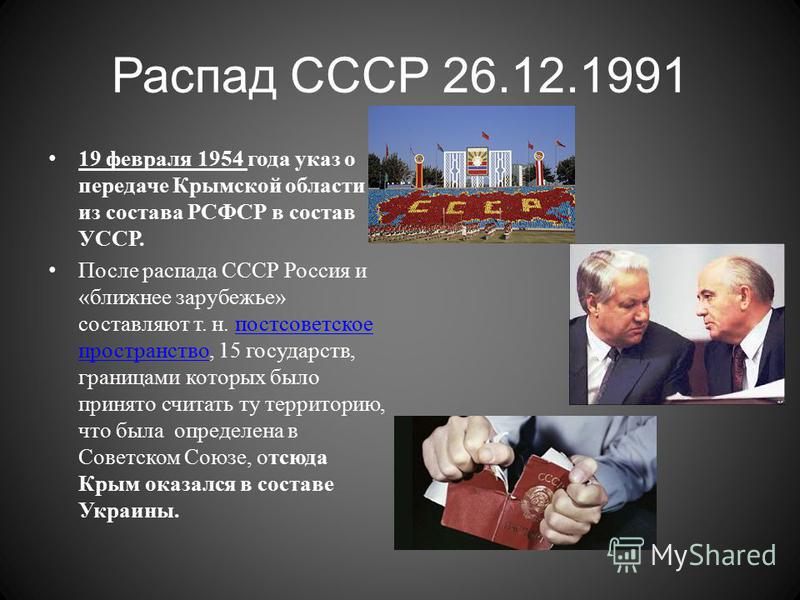

Как субъект международного права СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 г. На его бывшей территории образовалось 14 новых государств. Но 15-е государство – Россия – новым не стало. Россия объявила себя «продолжателем СССР» и в таком качестве была быстро признана международным сообществом, которому больше всего хотелось избежать конфликтов за правопреемственность СССР и советский ядерный арсенал. В результате сложилась парадоксальная ситуация: страна, которая сыграла решающую роль в уничтожении СССР, стала по собственной воле его наследницей. Республики, в большинстве своем сыгравшие вторичную роль в процессе распада СССР, получили исторический шанс создать новые независимые государства, которым и воспользовались. Россия сама лишила себя этой возможности. То, что лично Ельцин был антикоммунист, на какое-то время приглушало проблему. Сегодня СССР проступает все заметнее.

На его бывшей территории образовалось 14 новых государств. Но 15-е государство – Россия – новым не стало. Россия объявила себя «продолжателем СССР» и в таком качестве была быстро признана международным сообществом, которому больше всего хотелось избежать конфликтов за правопреемственность СССР и советский ядерный арсенал. В результате сложилась парадоксальная ситуация: страна, которая сыграла решающую роль в уничтожении СССР, стала по собственной воле его наследницей. Республики, в большинстве своем сыгравшие вторичную роль в процессе распада СССР, получили исторический шанс создать новые независимые государства, которым и воспользовались. Россия сама лишила себя этой возможности. То, что лично Ельцин был антикоммунист, на какое-то время приглушало проблему. Сегодня СССР проступает все заметнее.

Конечно, распад прошел сравнительно мирно и ядерный вопрос был решен спокойно. Более того, став продолжателем СССР, Россия получила его членство в международных организациях, в первую очередь в Совете Безопасности ООН, что позволило ей стать – хотя бы по формальным признакам – одной из самых влиятельных стран мира. Она получила – при небольшом сопротивлении со стороны Украины – советскую собственность за рубежом, которая оказалась не такой уж большой, учитывая обязательства СССР.

Она получила – при небольшом сопротивлении со стороны Украины – советскую собственность за рубежом, которая оказалась не такой уж большой, учитывая обязательства СССР.

Между тем ни в одной из постсоветских стран, кроме России, Советский Союз не воспринимается как часть собственной истории. СССР там – что-то, от чего надо уйти. Россия, считая СССР неотъемлемой частью своей истории, легко принимает советские достижения, но не хочет нести ответственность за советские преступления. Россия стала преемником СССР на международной арене, но она не стала таковым на постсоветском пространстве, отказывая гражданам бывшего СССР в своем гражданстве. Россия вроде бы нацеливается на демократию, но при этом в ее политике слишком много советских примет: от гимна и бюрократизации до напоминающей КПСС партии «Единая Россия» и выхолащивания выборности.

Россия провозглашает рыночные принципы, но ее национальная экономика все больше напоминает советскую. На постсоветском пространстве она все больше играет роль РСФСР, стремясь контролировать экономики своих соседей и добиваясь для себя перераспределительных функций, особенно в сфере энергоносителей.

Конечно, Россия не СССР. Здесь есть частная собственность и свобода передвижения. Но советские традиции и принципы тормозят ее политическое развитие и снижают конкурентоспособность ее экономики. Инвестиционный климат ужасен, а коррупция стала основой функционирования государства. В отличие от лидеров СССР власть новой России откровенно предпочитает личное обогащение. Народу эта власть все время предлагает советские варианты решения проблем, а собственные провалы успешно сваливает на советское прошлое. Возникает вопрос: стоит ли международный статус России, полученный в качестве продолжателя СССР, тех проблем, которые она приобрела с этим статусом? Не все стоит продолжения.

Новости СМИ2

Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясьРождение Советского Союза и гибель русской революции

Сто лет назад, в конце декабря 1922 года, родился Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Чуть более чем через пять лет после окончания русской революции, положившей конец царской империи, из хаоса гражданской войны было создано многонациональное национальное государство, обещавшее социалистическое будущее и защиту национальной идентичности. Владимир Ленин, создатель и первый лидер Советского Союза, осуждал царскую Россию за то, что она держала русских и нерусских в «тюрьме народов». Его новый Советский Союз объединит эксплуатируемые массы старых царских земель в страну, «национальную по форме, социалистическую по содержанию». Экономическая и политическая системы должны были следовать социалистической линии развития в стремлении привести людей к коммунизму, но культуре и традициям отдельных советских республик было позволено сохраниться. Русификация царской эпохи закончилась, как и русский шовинизм, который презирал Ленин.

Его новый Советский Союз объединит эксплуатируемые массы старых царских земель в страну, «национальную по форме, социалистическую по содержанию». Экономическая и политическая системы должны были следовать социалистической линии развития в стремлении привести людей к коммунизму, но культуре и традициям отдельных советских республик было позволено сохраниться. Русификация царской эпохи закончилась, как и русский шовинизм, который презирал Ленин.

Однако, как это часто бывало в советской истории, реальность этого нового образа жизни не соответствовала обещаниям, данным партийным начальством в Москве. Возникла огромная нация, которая объединила миллионы людей в федерацию, первоначально состоявшую из России, Украины, Белоруссии и закавказских республик Армении, Азербайджана и Грузии. В течение следующих двух десятилетий СССР стал самой большой страной в мире (на основе того, что уже было самой большой страной в мире, России), поскольку новые республики были добавлены из земель, которые окружали Россию и составляли старую царскую империю. В их число входили страны Балтии, которые против их воли были включены в состав нацистско-советского пакта, подписанного 19 августа.39. К концу 1940-х годов Советский Союз был одной из двух ядерных сверхдержав и оставался в состоянии холодной войны с другой сверхдержавой — Соединенными Штатами — до тех пор, пока Михаил Горбачев не руководил распадом и распадом Советского Союза в декабре 1991 года.

В их число входили страны Балтии, которые против их воли были включены в состав нацистско-советского пакта, подписанного 19 августа.39. К концу 1940-х годов Советский Союз был одной из двух ядерных сверхдержав и оставался в состоянии холодной войны с другой сверхдержавой — Соединенными Штатами — до тех пор, пока Михаил Горбачев не руководил распадом и распадом Советского Союза в декабре 1991 года.

Революции.

Революции.Революции и гражданская война: ворота тюрьмы приоткрыты

Создание такого государства, как Советский Союз, не было неизбежным результатом ни одной из революций 1917. И Февральская, и Октябрьская революции могли пойти разными путями и разными лидерами, чтобы определить постцарские нации. Часть дебатов — и часть того, что продлило гражданскую войну, последовавшую за Октябрьской революцией под руководством большевиков, — была основана на концепции национального самоопределения. Люди по всей Российской империи освободились от оков царизма в 1917 году. Российский контроль был сметен, а некогда угнетенным народам была предоставлена автономия. Затем они приступили к созданию новых государств, свободных от российского правления.

Украина была лишь одним из многих государств, которые быстро предприняли шаги к подтверждению своей независимости. Формирование украинского парламента, Центральной Рады, подтвердило уход Киева из-под контроля Петрограда даже в разгар Февральской революции. Продвигалась культурная свобода, украинский язык стал более распространенным в школах и печати, а в апреле 1917 года Рада была объявлена высшим национальным учреждением. Однако Временное правительство в Петрограде по-прежнему без особого энтузиазма относилось к предоставлению Украине автономии.

Продвигалась культурная свобода, украинский язык стал более распространенным в школах и печати, а в апреле 1917 года Рада была объявлена высшим национальным учреждением. Однако Временное правительство в Петрограде по-прежнему без особого энтузиазма относилось к предоставлению Украине автономии.

Сегодня президент Владимир Путин обвиняет Ленина в создании современного украинского государства. (Для Путина распад СССР был «величайшей геополитической катастрофой века», и, по словам Натальи Чабан, Генриетты Мондри и Евгения Павлова, если бы у него «был шанс изменить современную российскую историю, он обратил бы вспять распад Советский Союз»). Но обвинять — или приписывать Ленину независимость Украины — ошибочно. Как заметил Сергей Плохий, «Ленин действительно сыграл центральную роль в формировании СССР». Но что касается независимой Украины, то она возникла «не благодаря Ленину, а вопреки его желанию». Ленин пришел к выводу, что независимость плюс компромисс по культуре и языку необходимы для сохранения коммунистического контроля над Украиной.

Большевики опасались стремления Украины к автономии, и после Октябрьской революции, когда Рада провозгласила независимость, ленинская партия в Харькове вместо этого провозгласила Советскую республику. Путаница и конфликты продолжались, но в январе 1918 года превосходство коренных народов было подтверждено, когда Рада учредила Украинскую Народную Республику. Вооруженный конфликт между большевистскими и небольшевистскими силами продолжался до тех пор, пока в 1922 году Украина не стала республикой в составе Советского Союза.

11-я армия Красной Армии входит в Тбилиси, Грузия, 1921 via Wikimedia CommonsНа послереволюционном Кавказе Временное правительство России сохранило сильное присутствие, сформировав Специальный Закавказский комитет. Это объединило представителей Армении, Азербайджана и Грузии, в то время как российское господство утверждал Василий Харламов, депутат-кадет от Российской Думы IV .

Комитет просуществовал до прихода к власти большевиков, после чего его заменил новый орган — Закавказский комиссариат. Базируясь в Тифлисе (современный Тбилиси, Грузия), Армения, Азербайджан и Грузия имели по три представителя в Комиссариате, а Россия — двух. Основными лидерами были меньшевики (которые были широко представлены грузинами), эсеры, дашнаки (армянские националисты) и мусаватисты (азербайджанские пантюркисты). Антибольшевистская позиция Наркомата заключалась в том, что он отвергал власть нового Советского правительства и стремился вывести Закавказье из состава Советской России. 19 февраля18 августа, на фоне как гражданской войны в России, так и мирных переговоров между Россией и Центральными державами (Брест-Литовский договор положит конец участию России в Великой войне), была провозглашена Закавказская Демократическая Федеративная Республика, официально созданная через два месяца. позже. Первым его руководителем стал Николай Чхеидзе, грузинский меньшевистский лидер Петроградского Совета после Февральской революции.

Базируясь в Тифлисе (современный Тбилиси, Грузия), Армения, Азербайджан и Грузия имели по три представителя в Комиссариате, а Россия — двух. Основными лидерами были меньшевики (которые были широко представлены грузинами), эсеры, дашнаки (армянские националисты) и мусаватисты (азербайджанские пантюркисты). Антибольшевистская позиция Наркомата заключалась в том, что он отвергал власть нового Советского правительства и стремился вывести Закавказье из состава Советской России. 19 февраля18 августа, на фоне как гражданской войны в России, так и мирных переговоров между Россией и Центральными державами (Брест-Литовский договор положит конец участию России в Великой войне), была провозглашена Закавказская Демократическая Федеративная Республика, официально созданная через два месяца. позже. Первым его руководителем стал Николай Чхеидзе, грузинский меньшевистский лидер Петроградского Совета после Февральской революции.

Желание освободить эти народы от российского владычества было очевидным, и Грузия произвела впечатление на международных наблюдателей образованием Демократической Республики Грузия под руководством меньшевиков со столицей в Тифлисе. Как писал будущий премьер-министр Великобритании Рамсей Макдональд, посетивший страну в 1920, грузины были демократами, которые совершили свою революцию, «не расстреливая противника, за исключением случаев, когда они были захвачены [и] без подавления журнала». Они «избрали Учредительное собрание, сформировали временную коалицию [и] провели очередные всеобщие выборы на основе избирательного права взрослых с полной защитой всех меньшинств». Однако это длилось недолго, поскольку независимость Грузии была прекращена силой, когда (пробольшевистская) Красная Армия вошла в Тифлис в феврале 1921 года. Вместе с этим 19 марта был сделан шаг к созданию более широкой Закавказской федерации.22, связывающий воедино ранее независимые Армению, Азербайджан и Грузию.

Как писал будущий премьер-министр Великобритании Рамсей Макдональд, посетивший страну в 1920, грузины были демократами, которые совершили свою революцию, «не расстреливая противника, за исключением случаев, когда они были захвачены [и] без подавления журнала». Они «избрали Учредительное собрание, сформировали временную коалицию [и] провели очередные всеобщие выборы на основе избирательного права взрослых с полной защитой всех меньшинств». Однако это длилось недолго, поскольку независимость Грузии была прекращена силой, когда (пробольшевистская) Красная Армия вошла в Тифлис в феврале 1921 года. Вместе с этим 19 марта был сделан шаг к созданию более широкой Закавказской федерации.22, связывающий воедино ранее независимые Армению, Азербайджан и Грузию.

Создание Советского Союза

Перед революционными событиями 1917 года право на национальное самоопределение было обещано ведущими большевиками, в том числе Лениным и Сталиным, которые станут ленинскими наркомами по делам национальностей. Партия долгое время выступала против империализма и продолжала обсуждать свою позицию в отношении национализма. В «Марксизме » Сталина и в «Национальном вопросе » 1913 года утверждалось, что «Нация имеет право свободно определять свою судьбу. Оно вправе устраивать свою жизнь так, как считает нужным, не попирая, конечно, прав других народов. Это бесспорно». И Ленина Империализм: высшая стадия капитализма , написанная в 1916 году и опубликованная в 1917 году, осуждала Первую мировую войну как «империалистическую (то есть аннексионистскую, грабительскую войну) со стороны обеих сторон; это была война за раздел мира, за раздел и передел колоний».

Партия долгое время выступала против империализма и продолжала обсуждать свою позицию в отношении национализма. В «Марксизме » Сталина и в «Национальном вопросе » 1913 года утверждалось, что «Нация имеет право свободно определять свою судьбу. Оно вправе устраивать свою жизнь так, как считает нужным, не попирая, конечно, прав других народов. Это бесспорно». И Ленина Империализм: высшая стадия капитализма , написанная в 1916 году и опубликованная в 1917 году, осуждала Первую мировую войну как «империалистическую (то есть аннексионистскую, грабительскую войну) со стороны обеих сторон; это была война за раздел мира, за раздел и передел колоний».

Обе интерпретации ясно показали, что коммунисты противодействуют навязыванию и осуществлению контроля из-за пределов национальных границ, но Декларация о Союзе и Союзный договор, которые создали Советский Союз, способствовали этому. Московское правление в 1920-е годы еще не были такими полными, как в следующем десятилетии, когда Сталин централизовал контроль, но дебаты о природе нового государства беспокоили лидеров советских республик, и они оказались предвестниками сталинских планов относительно будущее.

Ленин столкнулся со своим наркомом по делам национальностей из-за сталинского стремления интегрировать нерусские республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в качестве автономных республик. Лидеры этих республик опасались слишком большой российской власти, и они были обеспокоены тем, что могут потерять право на выход из этого союза. Они были правы в том, что беспокоились, поскольку теоретически это было защищено, но на практике права на отделение не было. Ленин встал на их сторону против Сталина, и он разделял их опасения по поводу господства России. Однако реальная власть продолжала оставаться в Москве, несмотря на якобы делегированный характер советской власти. Некоторые области, такие как язык, культура и образование, действительно процветали, но только до следующего десятилетия, когда Сталин еще больше централизовал власть.

Конец русской революции

Русская революция, которая обещала — и на время дала — свободу народам теперь уже бывшей царской империи, закончилась созданием СССР.

Исчезло «право народов России на свободное самоопределение». Это обещание было дано большевистским правительством вскоре после Октябрьской революции. Однако вместо того, чтобы закрепить свободу бывших народов «тюрьмы наций», договор 1922 г. воплотил идею о том, что мировому пролетариату, включая тех, кто когда-то был угнетен царем, лучше всего служила новая нация, целью которой было бросить вызов мировому капитализму.

Волнения предыдущих пяти лет продолжились в более мирную эпоху после Гражданской войны, но этот конфликт изменил большевистскую партию.

Поддержите JSTOR Daily! Присоединяйтесь к нашей новой программе членства на Patreon сегодня.

JSTOR — это цифровая библиотека для ученых, исследователей и студентов. Читатели JSTOR Daily могут бесплатно получить доступ к оригинальным исследованиям наших статей на JSTOR.

Национализм, этническое давление и распад Советского Союза

Автор: Астрид С. Туминес

Journal of Cold War Studies, Vol. 5, № 4 (осень 2003 г.), стр. 81–136. 78, № 4 (зима 2019 г.), стр. 942–948

942–948

Cambridge University Press

30 лет после распада СССР

Авторы: Наталья Чабан, Генриетта Мондри и Евгений Павлов

Новозеландский славянский журнал, том . 53/54, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: 30 ЛЕТ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: РОССИЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ЕВРОПА, НАРРАТИВЫ И ВОСПРИЯТИЯ (2019)–2020), стр. 5–18

Ассоциация славистов Австралии и Новой Зеландии

Политические партии в российских Думах

Автор: Уоррен Б. Уолш

The Journal of Modern History, Vol. 22, № 2 (июнь 1950 г.), стр. 144–150

The University of Chicago Press

Ответ Сталина на национальный вопрос: тематическое исследование по редактированию Краткого курса 1938 г.

Авторы: Дэвид Бранденбергер и Михаил В. Зеленов

Славянское обозрение, Том. 73, № 4 (зима 2014 г.), стр. 85–880

Издательство Кембриджского университета

Когда и почему распался Советский Союз? Ваш путеводитель по истории СССР

Чем был Советский Союз и как он возник?

Союз Советских Социалистических Республик (СССР), более известный как Советский Союз, был огромной страной, которая занимала большую часть северной Евразии. На протяжении большей части своего существования в течение 20 века это была многонациональная федерация из 15 союзных республик и многочисленных подразделений, каждое из которых основывалось на этнической принадлежности и культуре. Самой большой из них была Россия, где располагалась советская столица Москва. Как самопровозглашенное «социалистическое государство» Советский Союз стал образцом для других подобных стран и послужил точкой опоры для коммунизма во всем мире.

На протяжении большей части своего существования в течение 20 века это была многонациональная федерация из 15 союзных республик и многочисленных подразделений, каждое из которых основывалось на этнической принадлежности и культуре. Самой большой из них была Россия, где располагалась советская столица Москва. Как самопровозглашенное «социалистическое государство» Советский Союз стал образцом для других подобных стран и послужил точкой опоры для коммунизма во всем мире.

Истоки Советского Союза лежат в Октябрьской революции 1917 года, когда лидер марксистов Владимир Ленин и его большевистская партия захватили власть в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Они назвали свое новое государство Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР) в честь организаций — советов (советов), созванных рабочими, крестьянами и солдатами во время революций 1905 и 1917 годов.

- На подкасте | Русская революция: все, что вы хотели знать

Ленин пришел к выводу, что Россия станет пороховой бочкой неминуемой всемирной социалистической революции, которая ознаменует закат капитализма. Однако втягивание Российской империи в гражданскую войну оказалось более приоритетным, поскольку «красные» (большевики и другие радикальные левые) и «белые» (группировки, лояльные свергнутому российскому царю) сражались друг с другом на ее огромной территории.

Однако втягивание Российской империи в гражданскую войну оказалось более приоритетным, поскольку «красные» (большевики и другие радикальные левые) и «белые» (группировки, лояльные свергнутому российскому царю) сражались друг с другом на ее огромной территории.

Большевики сговорились установить родственные режимы в новых независимых государствах бывшей империи. К 1922 года советские республики были созданы в Украине, Белоруссии и Закавказской Федерации (Грузия, Армения и Азербайджан). 30 декабря делегации этих республик и России ратифицировали договор, объединивший их в Советский Союз.

Юрий Гагарин в 1961 году совершил орбиту

вокруг Земли и стал триумфом советской науки. (Изображение Getty Images)

Как им управляли?

На практике Советский Союз был высокоцентрализованным государством с Коммунистической партией (которую большевики переименовали в 1918), контролировавший все аспекты советской политики, экономики и культуры.

Его идеологией был марксизм-ленинизм, основанный на адаптации Лениным марксистской теории к конкретным условиям России, посредством которого он стремился реализовать коммунистическую утопию. Руководство осуществлялось коллективно между государственными чиновниками, хотя лидер партии, генеральный секретарь, действовал как фактический глава государства.

Руководство осуществлялось коллективно между государственными чиновниками, хотя лидер партии, генеральный секретарь, действовал как фактический глава государства.

Больше похоже на это

- Подробнее | Ваш путеводитель по Карлу Марксу: кем он был, что такое Коммунистический манифест и почему он важен?

Марксизм-ленинизм отвергал парламентскую демократию, считая ее приспособленной для обслуживания капиталистических интересов. Вместо этого Верховный Совет стал главным законодательным органом Союза в 1936 году, избрав его коллективное руководство и собрав представителей национальностей Союза на государственном уровне. Однако на самом деле он функционировал просто для штамповки политики партии.

Какое влияние оказал Сталин на Советский Союз?

После смерти Ленина в 1924 г. борьба за власть сотрясла партию, в которой победу одержал Иосиф Сталин, грузинский большевик. Стремясь демонизировать своего соперника, Льва Троцкого, он создал культ личности и заменил приверженность Москвы мировой революции «социализмом в одной стране».

С помощью ряда пятилетних планов Сталин стремился быстро индустриализировать Советский Союз и коллективизировать сельское хозяйство, поставив частные фермы под контроль государства. Эта политика причинила огромные страдания всему Союзу, особенно на Украине, где в период с 1932 по 1933 год в результате рукотворного голода, Голодомора, погибло до 4 миллионов человек. Затем в 1936 году Сталин начал Большую чистку, параноидально полагая, режим замышлял сместить его. Старых большевиков подвергали показательным процессам, заставляли признаться под пытками и казнили без суда и следствия. Другие исчезли в сети исправительно-трудовых лагерей, известных как гулаги. Укрепив свою власть, Сталин прекратил резню в 1919 г.38.

Какова была роль Советов во Второй мировой войне?

В 1939 году Сталин поставил в тупик коммунистов всего мира, подписав пакт о ненападении со своим идеологическим противником Адольфом Гитлером. Вместе они разделили Польшу, а позже в 1940 году Советский Союз аннексировал прибалтийские государства Литву, Латвию и Эстонию. Тем не менее 22 июня 1941 года Гитлер начал операцию «Барбаросса», свое давно запланированное вторжение в Советский Союз. Скорость немецкого наступления потрясла советское руководство, так как были потеряны огромные участки территории. Ленинград (ранее известный как Петроград) был окружен и выдержал жестокую осаду, продолжавшуюся более двух лет. Москва избежала захвата. Поворотным моментом стала Сталинградская битва, когда советские солдаты отбили немцев и, наконец, 19 апреля достигли Берлина.45. Война, потерявшая более 27 миллионов военнослужащих и гражданских лиц, стала важным формирующим опытом для Советов.

Тем не менее 22 июня 1941 года Гитлер начал операцию «Барбаросса», свое давно запланированное вторжение в Советский Союз. Скорость немецкого наступления потрясла советское руководство, так как были потеряны огромные участки территории. Ленинград (ранее известный как Петроград) был окружен и выдержал жестокую осаду, продолжавшуюся более двух лет. Москва избежала захвата. Поворотным моментом стала Сталинградская битва, когда советские солдаты отбили немцев и, наконец, 19 апреля достигли Берлина.45. Война, потерявшая более 27 миллионов военнослужащих и гражданских лиц, стала важным формирующим опытом для Советов.

На возможно постановочном фото поражение нацистской Германии провозглашается советским солдатом, водружающим «знамя победы» над Рейхстагом. (Изображение Getty Images)

Как развивался Советский Союз во второй половине 20-го века?

После 1945 года Советский Союз превратился в глобальную сверхдержаву, что привело к развернувшейся против США гонке ядерных вооружений. Тем временем Москва лелеяла социалистические режимы по всей Восточной Европе и приветствовала такие страны, как Китай и Куба.

Тем временем Москва лелеяла социалистические режимы по всей Восточной Европе и приветствовала такие страны, как Китай и Куба.

Преступления Сталина были осуждены его преемником Никитой Хрущевым после смерти диктатора в 1953 году. Тем не менее в последующие десятилетия антимосковские восстания в Восточной Германии, Венгрии и Чехословакии были подавлены.

В 1957 году Советский Союз запустил Спутник-1, первый искусственный спутник, а в 1961 году за ним последовал первый человек в космосе Юрий Гагарин. и наука.

Тем не менее, в 1970-е годы народная поддержка марксизма-ленинизма пошла на убыль, поскольку обещания хрущевских лет испортились во время правления Леонида Брежнева. Длинные очереди за истощающимися потребительскими товарами и международный статус Советов как изгоя, вызванные вторжением в Афганистан в 1979 году, сделали свое дело.

Почему распался Советский Союз?

В 1985 году лидером стал Михаил Горбачев. Первый генеральный секретарь, родившийся после Октябрьской революции, он провел ряд реформ, призванных омолодить Советский Союз: гласность (открытость) и перестройку (восстановление). По иронии судьбы, эта политика позволила выплеснуться давно подавляемым обидам на Москву. В 19В 86 году катастрофа на Чернобыльской АЭС в Украине нанесла тяжелый удар по советской честности. Беларусь, которая больше всего пострадала от радиоактивных осадков, была огорчена тем, что Москва могла так опрометчиво недооценить такую потрясающую технологию. В 1989 году от Польши до Румынии были свергнуты поддерживаемые Советским Союзом режимы, и Москва вывела свои войска.

По иронии судьбы, эта политика позволила выплеснуться давно подавляемым обидам на Москву. В 19В 86 году катастрофа на Чернобыльской АЭС в Украине нанесла тяжелый удар по советской честности. Беларусь, которая больше всего пострадала от радиоактивных осадков, была огорчена тем, что Москва могла так опрометчиво недооценить такую потрясающую технологию. В 1989 году от Польши до Румынии были свергнуты поддерживаемые Советским Союзом режимы, и Москва вывела свои войска.

Михаил Горбачев стремился реформировать Советский Союз, но в итоге стал его последним лидером. (Изображение Getty Images)

К 1990 году реформы Горбачева привели к непредвиденным последствиям ближе к дому. Национализм вспыхнул в союзных республиках, и в марте Литва первой провозгласила независимость. Другие страны Балтии вскоре последовали их примеру.

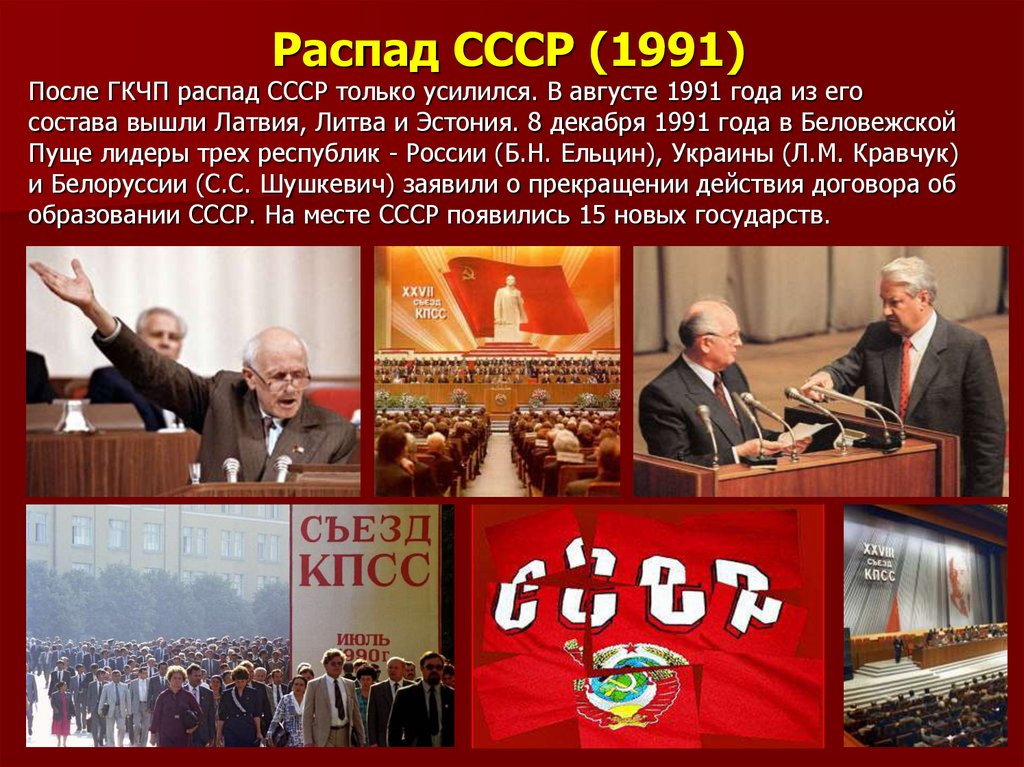

Коммунистическая партия сторонников жесткой линии устроила переворот в августе 1991 года, надеясь предотвратить полный крах, но тысячи москвичей помешали его ходу. Позднее в том же месяце Украина отделилась, а в декабре Россия денонсировала Союзный договор 1922 года и вышла из Советского Союза. Горбачев ушел в отставку через телеобращение 25 декабря, и на следующий день Верховный Совет распустил Советский Союз.

Позднее в том же месяце Украина отделилась, а в декабре Россия денонсировала Союзный договор 1922 года и вышла из Советского Союза. Горбачев ушел в отставку через телеобращение 25 декабря, и на следующий день Верховный Совет распустил Советский Союз.

Что осталось сегодня от Советского Союза?

Недавно президент России Владимир Путин обвинил Ленина в насаждении «искусственной» национальной идентичности на землях, которые долгое время находились под игом России.

Он назвал распад СССР «настоящей трагедией» для России и постоянно говорит о защите «этнических русских», проживающих на территории бывшего Советского Союза.

Украина стала свидетелем разрушения памятников советской эпохи, таких как эта статуя Ленина, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. (Изображение Getty Images) известно о членстве в НАТО. В этом году (2022) произошла эскалация вторжения, когда Путин лишил Украину права на государственность, одновременно подавляя инакомыслие в России.