Кем были большевики? | 07.10.2022, ИноСМИ

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

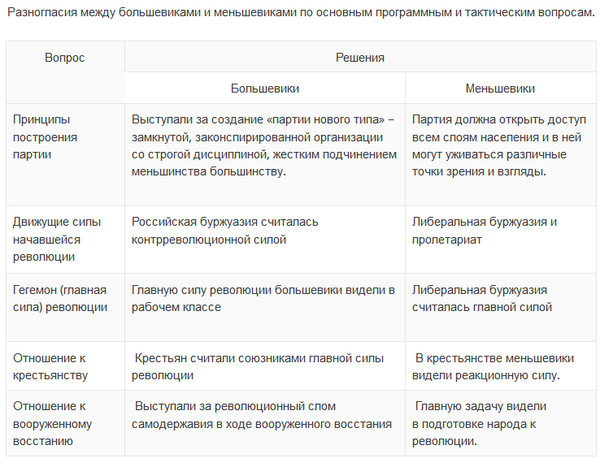

100 лет спустя после русской революции официальные СМИ любят представлять главные социал-демократические фракции того времени как противостоящих друг другу «демократических» меньшевиков и жестких большевиков под «диктаторством» Ленина. Это описание, однако, не выдерживает никакой критики, чуть стоит только копнуть поглубже.

Юнас Брэннберг (Jonas Brännberg)

100 лет спустя после русской революции официальные СМИ любят представлять главные социал-демократические фракции того времени как противостоящих друг другу «демократических» меньшевиков и жестких большевиков под «диктаторством» Ленина.

Это описание, однако, не выдерживает никакой критики, чуть стоит только копнуть поглубже. Чтобы понять динамику и идеологическую борьбу, происходившую в российской социал-демократии, нужно проследить за развитием партии с самого момента ее создания в 1898 году.

Из-за экономического отставания России, не случайным было то, что русская социал-демократическая партия образовалась лишь в 1898 году, гораздо позже, чем ее «сестры» на западе. В отличие от западной Европы, российское капиталистическое развитие задержалось, но зато «перепрыгнуло» через период накапливания капитала и развития мелкой буржуазии из ремесленников, как это произошло в других странах. Вместо этого деревни, жившие чуть ли не в условиях крепостного права, существовали бок о бок с новыми огромными городскими фабриками и относительно современной армией. К примеру, в то время в России было вдвое больше рабочих на крупных фабриках, чем в Германии.

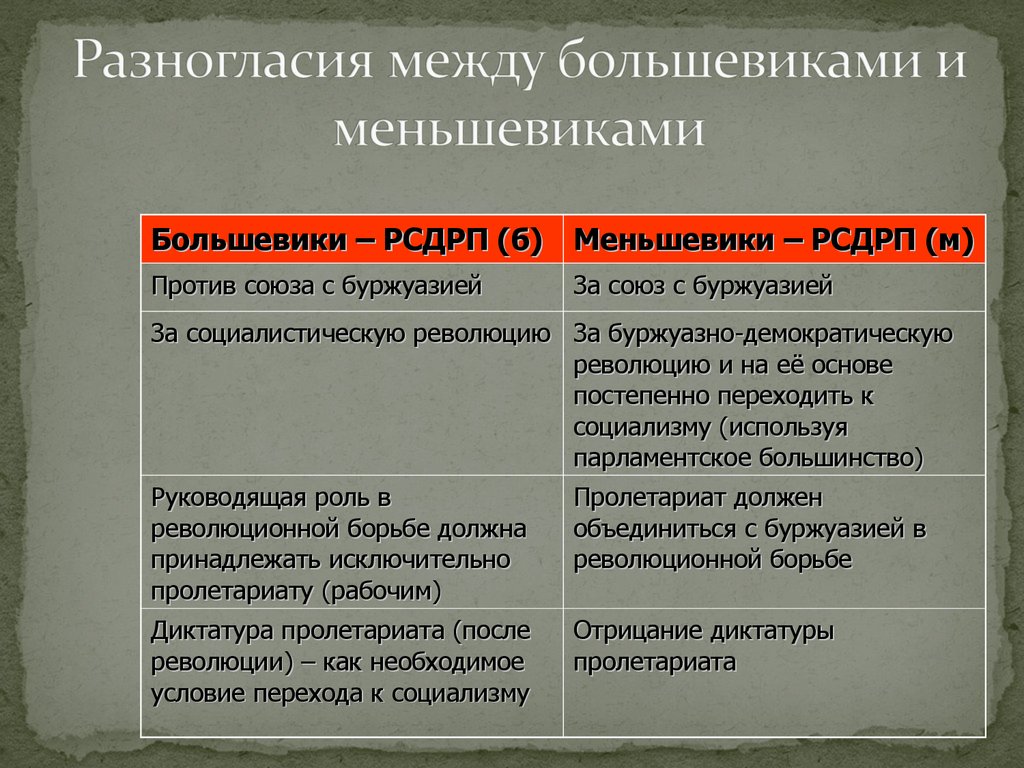

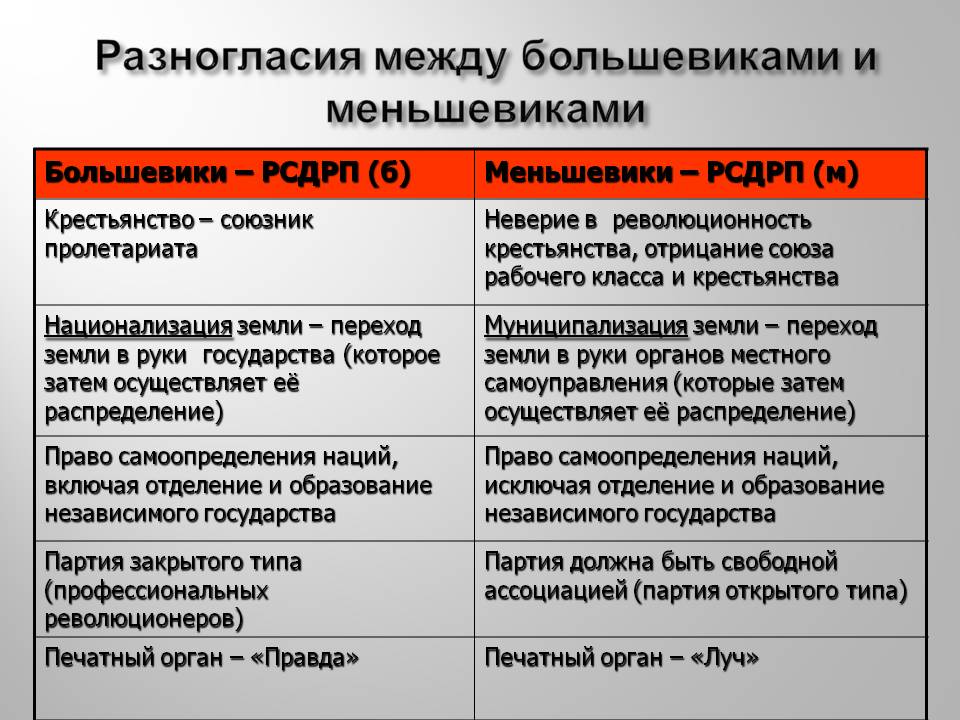

Русские социал-демократы соглашались в том, что ожидаемая русская революция должна носить «буржуазно-демократический» характер. Подразумевалось, однако, что в число вопросов, которые срочно надо было решить для развития России, входила ликвидация власти феодалов, проведение земельной реформы, решение национального вопроса, подразумевающее, что царская Россия перестанет давить на другие нации, модернизация законодательства и экономики, а также демократизация общества.

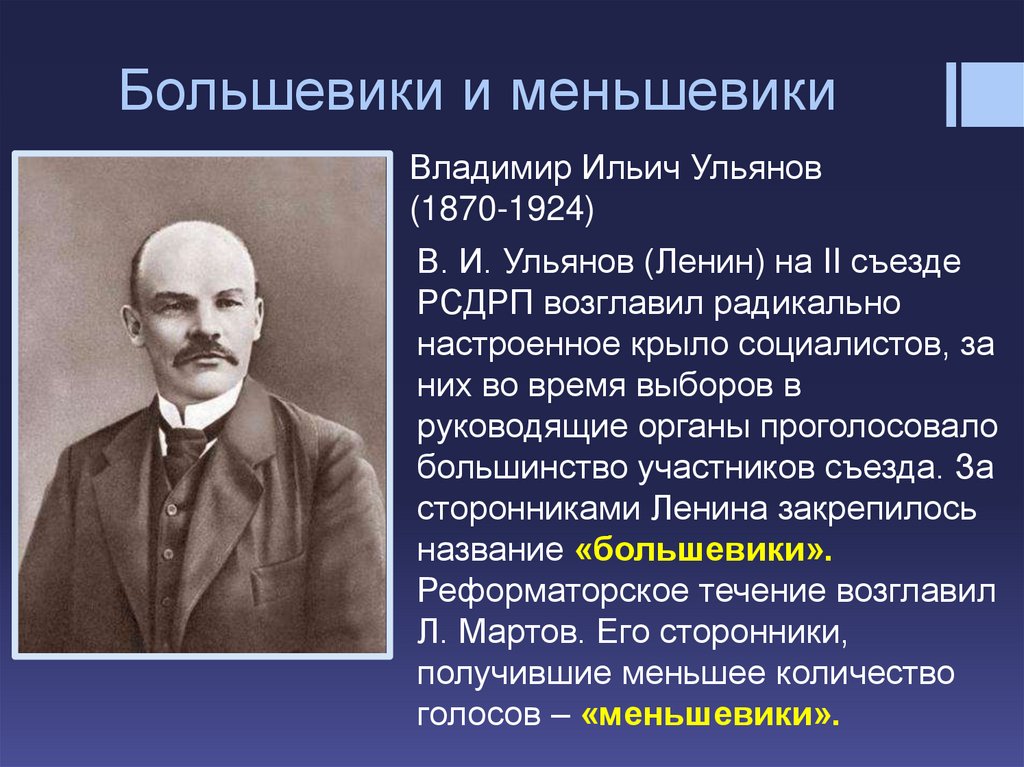

Первый раскол, правда, случился еще на партийном съезде в 1903 году, который проводили в Лондоне, так как многие ведущие члены партии были вынуждены покинуть страну. Раскол, который впоследствии привел к появлению «большевиков» и «меньшевиков», произошел из-за вопросов, которые тогда расценивались как незначительные. Например, спорили о том, кого считать членом партии. Мартов предложил такое определение: «Членом российской социал-демократической партии считается каждый, кто принимает ее программу и поддерживает партию, как материальными средствами, так и личным содействием в одной из партийных организаций».

Ленинское же определение отличалось своим упором на активное участие в работе партии, чем он подчеркивал важность партийного строительства и выражал недовольство интеллигенцией, которая имела большое влияние на партию, но не хотела быть замешанной в практической ее работе, поскольку та была рискованной и проводилась подпольно.

Еще одно политическое разногласие касалось предложения Ленина сократить редакционный комитет партийной газеты «Искра» и не переизбирать таких ветеранов, как Засулич и Аксельрод. В голосовании об этом Ленин получил поддержку большинства, после чего его группа и стала называться большевики, а группа Мартова — меньшевики. Лев Троцкий, посчитавший, что Ленин действует «безжалостно», на съезде в 1904 году принял сторону меньшевиков, но уже в том же 1904 году порвал с ними и до самой революции 1917 году принадлежал к собственной отдельной фракции.

Однако социал-демократы по-прежнему были единой партией, и дома, в России, раскол этот имел меньшее значение и воспринимался многими членами как «буря в стакане». Даже Ленин считал, что различия незначительны. Когда ветеран Плеханов (который и распространил марксизм в России) в споре встал на сторону Мартова, Ленин написал: «Скажу прежде всего, что автор статьи [Плеханов] тысячу раз прав, по моему мнению, когда он настаивает на необходимости охранять единство партии и избегать новых расколов, особенно из-за разногласий, которые не могут быть признаны значительными. Призыв к миролюбию, мягкости и уступчивости в высшей степени похвален со стороны руководителя вообще и в данный момент в особенности». Ленин также выступал за то, чтобы открыть партийные издания для различных мнений, «чтобы дать возможность этим группам высказываться, а всей партии — решить, важны или неважны эти различия, и определить, где, как и кто непоследователен».

Призыв к миролюбию, мягкости и уступчивости в высшей степени похвален со стороны руководителя вообще и в данный момент в особенности». Ленин также выступал за то, чтобы открыть партийные издания для различных мнений, «чтобы дать возможность этим группам высказываться, а всей партии — решить, важны или неважны эти различия, и определить, где, как и кто непоследователен».

Реакция Ленина на дебаты 1903 года — отличный ответ на утверждения о том, что он жесткий лидер. Вразрез с тем образом, который пытаются создать современные СМИ, Ленин критиковал меньшевиков и Мартова, когда они бойкотировали совместную работу, и хотел продолжить дискуссию без дальнейшего раскола. Да и в кругах большевиков у Ленина не было неограниченной власти. Много раз Ленин сетовал по поводу действий большевиков, не пытаясь при этом ответить на них какими-то взысканиями. Например, он критиковал большевиков за недостаточно позитивное отношение к советам рабочих, образовавшимся в ходе революции 1905 года, в которой ведущую роль играл Троцкий.

Революция 1905 года подразумевала, что меньшевики и большевики вновь будут стоять плечом к плечу в борьбе за общие требования: восьмичасовой рабочий день, амнистия политическим заключенным, гражданские права и учредительное собрание, а так же дело защиты революции от царской кровавой контрреволюции. Это делало необходимость объединения большевиков и меньшевиков еще более острой, поэтому в 1906 году в Стокгольме и в 1907 году в Лондоне большевики и меньшевики собирались на «объединительных» съездах.

Критика против Ленина и партийного строительства большевиков часто касается «демократического централизма», но дело в том, что меньшевики и большевики на съезде 1906 года имели одинаковое мнение в отношении этого принципа, подразумевавшего единство в финальных действиях при полной свободе во время обсуждения.

Ленин писал в 1906 году: «По нашему глубокому убеждению, рабочие социал-демократической организации должны быть едины, но в этих единых организациях должно широко вестись свободное обсуждение партийных вопросов, свободная товарищеская критика и оценка явлений партийной жизни.

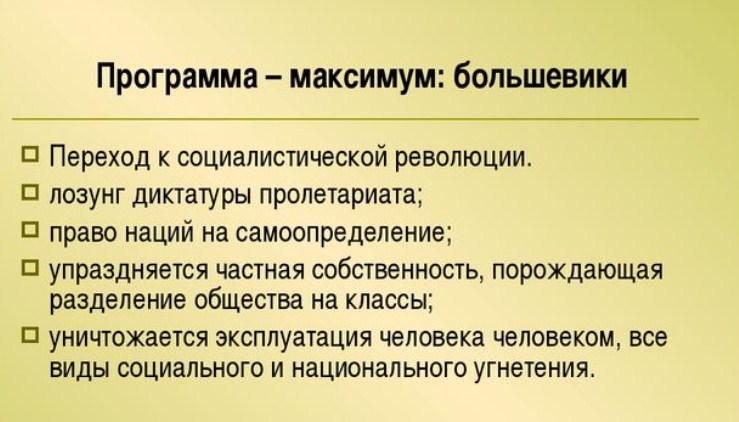

Уже на общем съезде 1906 года, однако, стало ясно, что поражение революции существенно увеличило идеологические различия в рядах социал-демократов. Меньшевики сделали вывод, что раз задачи революции были буржуазно-демократическими, то рабочий класс и его организации должны подчиняться «прогрессивной буржуазии» и поддерживать их на пути к власти и против царя. «Захват власти обязателен для нас, когда мы делаем пролетарскую революцию. А так как предстоящая нам теперь революция может быть только мелкобуржуазной, то мы обязаны отказаться от захвата власти», — говорил меньшевик Плеханов на конгрессе 1906 года.

В то же время большевики же изучали историю и видели, как буржуазия часто из страха перед революционными массами обращалась против революции. Это было видно по немецкой революции в 1848 году, а особенно по событиям с Парижской коммуной в 1870-71 годах, когда французская буржуазия даже предпочла сдаться прусской армии, чем позволить народу вооружиться.

Это было видно по немецкой революции в 1848 году, а особенно по событиям с Парижской коммуной в 1870-71 годах, когда французская буржуазия даже предпочла сдаться прусской армии, чем позволить народу вооружиться.

«Защищать Париж можно было, только вооружив его рабочих, образовав из них действительную военную силу, научив их военному искусству на самой войне. Но вооружить Париж значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским агрессором была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами. Вынужденное выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, правительство национальной обороны не колебалось ни минуты — оно превратилось в правительство национальной измены», — писал Маркс.

Поэтому большевики считали, что рабочий класс должен образовать самостоятельную организацию и при поддержке крестьян стать той единственной силой, что может возглавить движение и добиться целей буржуазной революции, которая в свою очередь может вдохновить на социалистическую революцию более развитый капиталистический Запад. Эта теория нашла выражение в формулировке Ленина о «демократической диктатуре рабочих и крестьян».

Эта теория нашла выражение в формулировке Ленина о «демократической диктатуре рабочих и крестьян».

Лев Троцкий, который в 1905 году был лидером нового и влиятельного Совета в Петрограде (современном Санкт-Петербурге), разделял общие положения большевиков, но подходил к ним более конкретно. Он подчеркивал слабость русской буржуазии и ее зависимость от царя, феодализма и западного капитализма. Все это делало буржуазию совершенно неспособной провести какие-то реформы, которые угрожали бы царю, землевладельцам или империализму.

Единственный класс, который был способен произвести такие изменения, считал Троцкий, — это рабочий класс, сформировавшийся и объединившийся в фабричных цехах и способный заручиться поддержкой крестьян в деревнях и в армии.

Но в отличие от большевиков Троцкий прояснял, что рабочий класс после революции и проведения буржуазных реформ не сможет «вернуть обратно» власть буржуазии, а «будет вынужден» идти дальше, продолжая «перманентно» проводить социалистические реформы. Например, национализацию больших предприятий и банков под демократическим контролем организаций рабочего класса. Таким образом, социалистическая революция могла произойти в менее развитой стране до того, как это произойдет в более развитых западных капиталистических странах. Капитализм «лопнет в своем самом слабом звене». Это теория о «перманентной революции» с мистической точностью подтвердится во время революции 1917 года.

Например, национализацию больших предприятий и банков под демократическим контролем организаций рабочего класса. Таким образом, социалистическая революция могла произойти в менее развитой стране до того, как это произойдет в более развитых западных капиталистических странах. Капитализм «лопнет в своем самом слабом звене». Это теория о «перманентной революции» с мистической точностью подтвердится во время революции 1917 года.

Не смотря на то, что Троцкий во многом был согласен с большевиками относительно задач социалистов и роли рабочего класса в грядущей революции, по-прежнему было много разногласий по поводу партийного строительства. Троцкий все еще надеялся (и это было ошибкой, как он сам позже признал), что во время нового революционного периода часть меньшевиков удастся переубедить, и делал все, чтобы сохранять партию единой, пусть даже и чисто формально.

Ленин и его сторонники считали, что такое единство только создает необоснованные иллюзии, и что в этот трудный период, когда социалистов сильно подавляли и постоянно отправляли в тюрьму после революции 1905 года, новые марксисты не должны были вступать в дискуссии с теми, кто оставил планы строительства независимых организаций для рабочего класса.

После нескольких попыток объединения, в 1912 большевики и меньшевики окончательно разделились.

Но даже в 1912 году большевики не были какой-то «жесткой» партией, объединившейся под руководством Ленина. Ленинскую критику меньшевиков-ликвидаторов (тех, которые отказались развивать партию из-за того, что в условиях диктатуры это нужно было делать подпольно) убрали из большевистской газеты «Правда», а представители большевиков в Думе высказывались за объединение с ликвидаторами.

Не смотря на решительное сопротивление со стороны Ленина, в феврале 1917 большевики подчинились капиталистическому правительству, сменившему царя, и, в числе прочего, продолжившего войну. Таким образом, фактически большевики вели меньшевистскую политику.

Только в апреле, когда Ленин вернулся в Россию и был готов быть в оппозиции даже «один против 110-ти», благодаря поддержке со стороны широких масс, ему удалось заручиться согласием большей части большевиков, что нужно прекратить «критическую» поддержку временному правительству.

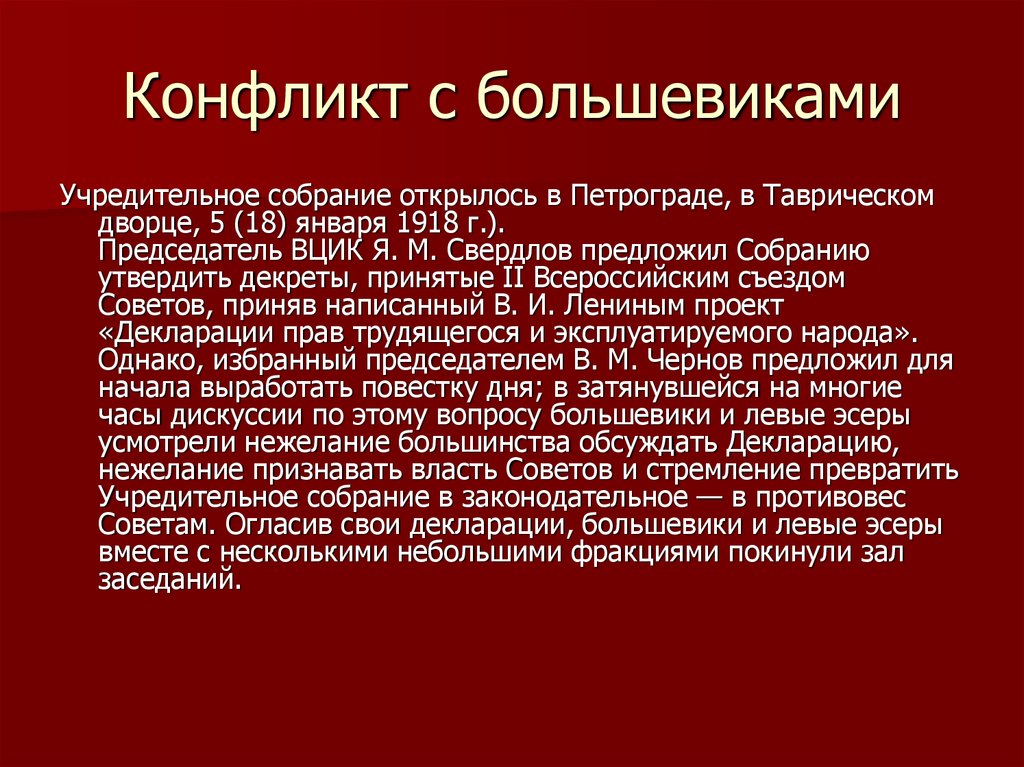

Но даже перед самым октябрьским восстанием известные большевики Зиновьев и Каменев еще выступили публично с протестом против планов передать рабочим власть через Советы.

Группа Троцкого, однако, все больше сближалась с большевиками, и когда Троцкий в мае 1917 года вернулся в Россию после своего бегства в Нью-Йорк, никаких политических разногласий больше не существовало и группы объединились в июле 1917-го.

Когда в феврале разразилась русская революция, для многих революционеров стало неожиданностью то, насколько мощными были протесты и как быстро они развивались.

Что касается теории, различные линии выкристаллизовались после 1905 года, а с возвращением Ленина и при поддержке Троцкого у рабочего класса появился полюс, вокруг которого можно было собраться.

События 1917 года оправдали представления Ленина и Троцкого о развитии ситуации и усилили большевиков.

Все больше людей осознавало, что их программа по захвату власти рабочим классом была совершенно необходима для выполнения требований революции о «мире, хлебе и земле».

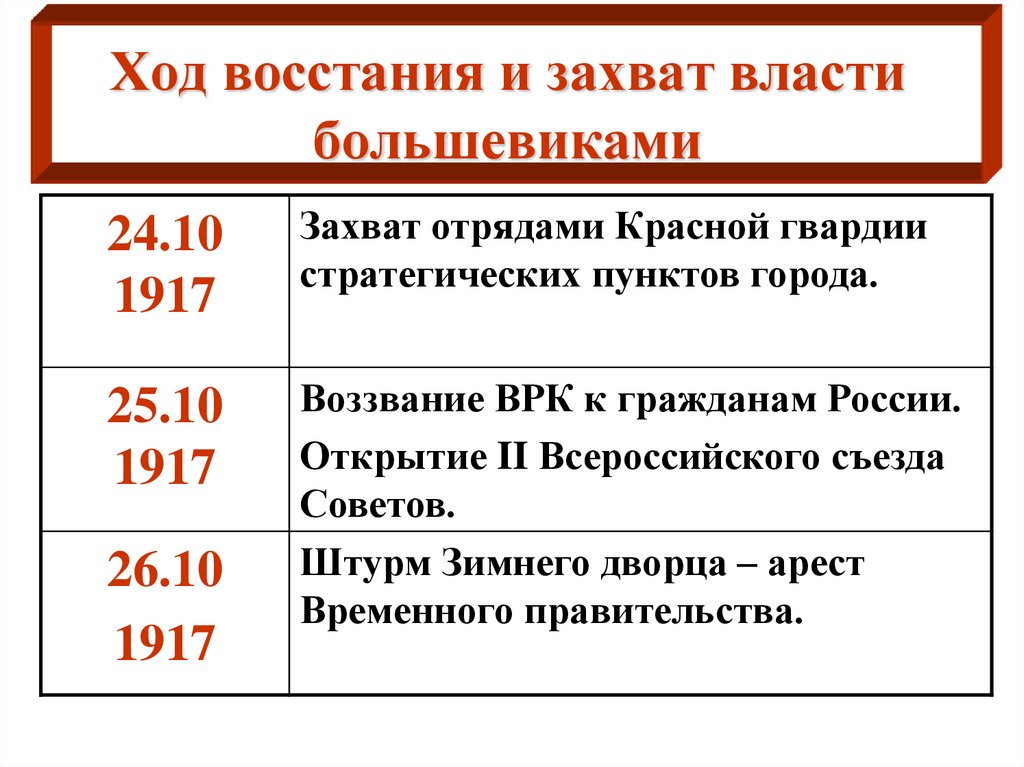

Так что, когда большевики оказались во главе октябрьской революции 1917 года, это было не результатом переворота, проделанного жесткой большевистской партией, а результат борьбы рабочих и крестьян за политическую программу, которая формировалась во время споров русских революционеров с самого момента генеральной репетиции революции.

Приказано уничтожить: как большевики ликвидировали безграмотность | Статьи

Ровно сто лет назад, 26 декабря 1919 года, Совет Народных Комиссаров принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Так в русском языке появилось новое слово: «ликбез». Пролетарская культура была щедра на диковатые неологизмы и страннейшие аббревиатуры (над чем смеялись еще Ильф с Петровым — вспомним их «Фортинбраса при Умслопогасе»), но этой была суждена долгая жизнь, хотя и безграмотность давно ликвидирована, да и РСФСР уж почти 30 лет как нет. «Известия» вспоминают о самой успешной и самой полезной кампании советской власти на ниве просветительства.

Согласно декрету, с 1920 года всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте. По желанию — на русском или на родном языке. Из многих начинаний первых лет советской власти это оказалось, пожалуй, наиболее рациональным и успешным.

Фото: РИА Новости

Звонкое слово «ликбез» означало широкую просветительскую программу, которая изменила не только судьбу страны. «Пароль времени», как любили — не без патетики — выражаться в те годы. В каждом населенном пункте, в котором насчитывалось не менее пятнадцати неграмотных, учреждались «школы грамоты», так называемые ликпункты. Через год в 40 губерниях России появилось около 13 тыс. таких школ. Их открывали при заводах, нередко — в национализированных богатых домах и закрытых храмах. Учились в ликпунктах по 68 часов в неделю первоначально 7–8 месяцев, позже стали управляться за четыре.

«Рабы не мы»

Новая власть озаботилась проблемой едва ли не сразу после взятия Зимнего. Еще в ноябре 1917 года Анатолий Луначарский на страницах журнала «Народное просвещение» провозгласил курс на ликвидацию безграмотности. А кроме того — заговорил о гигиене, о том, что каждую школу (включая сельские) нужно обеспечить горячей водой и мылом. И ликвидацию безграмотности нужно было запускать в условиях беспросветной нищеты.

Еще в ноябре 1917 года Анатолий Луначарский на страницах журнала «Народное просвещение» провозгласил курс на ликвидацию безграмотности. А кроме того — заговорил о гигиене, о том, что каждую школу (включая сельские) нужно обеспечить горячей водой и мылом. И ликвидацию безграмотности нужно было запускать в условиях беспросветной нищеты.

В декабре 1917 года в Народном комиссариате просвещения был создан внешкольный отдел, который возглавила Надежда Крупская. Она с первых лет ХХ века разрабатывала методику педагогической работы с взрослыми учащимися. Именно в ее личном департаменте и создавались планы обучения совершеннолетних, не получивших азов образования. Считалось, что быстрому преодолению неграмотности поможет орфографическая реформа, разработанная еще в царские времена, но стартовавшая в начале 1918 года. Ее основной целью было упрощение правописания. Проще писать — проще обучить.

Фото: ТАСС/Таиров Е.

Надежда Крупская в окружении колхозниц, 1936 год

Стали появляться буквари для взрослых. Их, несмотря на дефицит средств, старались издавать массовыми тиражами. В этих изданиях просвещение тесно переплеталось с пропагандой. Именно там появились чеканные формулы, по которым население училось читать и писать: «Мы не рабы, рабы не мы», «Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение», «Мы были рабы капитала». Это не просто трафареты для прописей, а пища для ума и руководство к действию. Тогдашние буквари повлияли на общественное мировоззрение сильнее, чем мы сегодня можем представить. Ведь для большинства питомцев ликпунктов это были действительно первые книги… А для многих (это в первую очередь касается старшего поколения) они так и остались единственными.

Их, несмотря на дефицит средств, старались издавать массовыми тиражами. В этих изданиях просвещение тесно переплеталось с пропагандой. Именно там появились чеканные формулы, по которым население училось читать и писать: «Мы не рабы, рабы не мы», «Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение», «Мы были рабы капитала». Это не просто трафареты для прописей, а пища для ума и руководство к действию. Тогдашние буквари повлияли на общественное мировоззрение сильнее, чем мы сегодня можем представить. Ведь для большинства питомцев ликпунктов это были действительно первые книги… А для многих (это в первую очередь касается старшего поколения) они так и остались единственными.

19 июля 1920 года появился новый декрет — об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). Эта была разветвленная сеть, охватившая всю страну. В составе «второй ВЧК» действовал штат разъездных инструкторов, которые помогали «товарищам с периферии».

Обучение грамоте в деревне Тимошино Егорьевского района Московской области, 1930 год

Фото: РИА Новости

Конечно, учиться жаждали не все. Каких только забот не было у людей в голодные и опасные годы Гражданской войны, да и после нее… И тут в ход пускали известный в те годы принцип «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Такое бывало часто: обучали силком, против желания… Но это в первые годы действия программы. К концу 1920-х необходимость начального образования осознали почти все.

Долой неграмотность!

Дело не захлебнулось и после образования Советского Союза, когда процент неграмотных в стране снова вырос — прежде всего за счет Туркестана. В 1925 году энтузиасты борьбы с неграмотностью объединились в добровольное общество «Долой неграмотность», местные отделения которого создавались, как говорится, «от Москвы до самых до окраин». Этому обществу помогали все знаменитые советские писатели, включая Максима Горького и весьма популярного в те годы Демьяна Бедного. А Владимир Маяковский многократно давал поэтические концерты в пользу ликбезовского общества.

А Владимир Маяковский многократно давал поэтические концерты в пользу ликбезовского общества.

Фото: Culture/cultureru.com

Максим Горький и Демьян Бедный

Критически не хватало педагогов. Наркомпрос пытался оперативно решить эту проблему. Под знаменами ВЧК в 26 губерниях создавались курсы учителей. Но тут система столкнулась с нехваткой преподавателей. Приходилось завозить лекторов из столиц. Комиссия помогала с командировками. Каждый образованный человек с минимальными педагогическими способностями был на счету. Недаром в 1928 году был организован всесоюзный комсомольский культпоход. Это была лихая молодежная атака на неграмотность. Комсомольцы на общественных началах обучали неграмотных — как правило, рабочих. В эту программу входила и борьба с детской беспризорностью. Власть исходила из того, что каждый подросток школьного возраста не только может, но и обязан учиться.

Выпускник ликпункта должен был уметь читать «ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обыденной жизни и в служебных делах», мог «записать целые и дробные числа, проценты, разобраться в диаграммах», а также «в основных вопросах строительства Советского государства». По тем временам — немало. Учили, как правило, по лозунгам, но старались пробудить у питомцев способности к самостоятельному мышлению. Учитывали социальное положение ученика, его профессию.

По тем временам — немало. Учили, как правило, по лозунгам, но старались пробудить у питомцев способности к самостоятельному мышлению. Учитывали социальное положение ученика, его профессию.

Сельский учитель обучает узбекских женщин грамоте, 1921 год

Фото: РИА Новости

Обучающимся сокращали рабочий день на два часа при сохранении зарплаты и пайка. Нередко руководители предприятий — в особенности во времена НЭПа — не выполняли этих предписаний. На них жаловались. Дело доходило до жестких мер: неуважение к ликбезу приравнивали к контрреволюционной деятельности. Кстати, за прогулы уроков на неграмотного могли наложить штраф… Правда, к столь строгим мерам прибегали нечасто. Другое дело — общественные порицания и агитсуды.

Чтобы система заработала на полную мощность, потребовалось 10 лет. К началу 1930-х в стране появилось массовое педагогическое образование. И это тоже заслуга кампании, которая началась в декабре 1919 года.

Программа чрезвычайной важности

Зачем ликбез был нужен большевикам, еще не укрепившим свою власть, еще воевавшим «на деникинских фронтах»? Для них это был не только пропагандистский довод, но и дело чести. Самодержавие традиционно упрекали за невнимание к массовому образованию. Об этом страстно писали и либералы, и социалисты всех мастей. О необходимости бесплатного всеобщего образования твердили и эсеры, и меньшевики, и большевики. В этом они сходились. И большевики — надо отдать им должное, — захватив власть, не ограничились декларациями. Для них это был важнейший идеологический вопрос. Революционные партии проповедовали веру в прогресс — технический, культурный и социальный. А о каком прогрессе можно говорить в малограмотном обществе?

Самодержавие традиционно упрекали за невнимание к массовому образованию. Об этом страстно писали и либералы, и социалисты всех мастей. О необходимости бесплатного всеобщего образования твердили и эсеры, и меньшевики, и большевики. В этом они сходились. И большевики — надо отдать им должное, — захватив власть, не ограничились декларациями. Для них это был важнейший идеологический вопрос. Революционные партии проповедовали веру в прогресс — технический, культурный и социальный. А о каком прогрессе можно говорить в малограмотном обществе?

Фото: РИА Новости

Нельзя забывать и об экономическом эффекте ликбеза. Страна получила тысячи (а со временем — десятки и сотни тысяч) специалистов более высокой, чем прежде, квалификации. Кроме того, при кардинальном переустройстве политической и социальной системы новой власти требовалась эффективная пропаганда. Власть была заинтересована в том, чтобы миллионы людей читали газеты, наизусть вызубривали тексты плакатов и транспарантов. .. Для этого необходимо хотя бы начальное образование. Чтобы гражданин Страны Советов мог хотя бы понять плакат, изображавший мужика в лаптях, шагающего в пропасть со «слоганом» «Неграмотный — тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья». Лубочный плакат Александра Радакова сработал эффективно. Постижение грамоты воспринималось как средство от слепоты, как пропуск в новый прекрасный мир. Конечно, далеко не все — и среди учеников, и среди учителей — рассуждали так идеалистично. И все-таки нельзя отрицать мощь и искренность тогдашней веры в чудесную силу азбуки.

.. Для этого необходимо хотя бы начальное образование. Чтобы гражданин Страны Советов мог хотя бы понять плакат, изображавший мужика в лаптях, шагающего в пропасть со «слоганом» «Неграмотный — тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья». Лубочный плакат Александра Радакова сработал эффективно. Постижение грамоты воспринималось как средство от слепоты, как пропуск в новый прекрасный мир. Конечно, далеко не все — и среди учеников, и среди учителей — рассуждали так идеалистично. И все-таки нельзя отрицать мощь и искренность тогдашней веры в чудесную силу азбуки.

Судьба Просвещения

Конечно, наркомпросовцы 1919 года начинали не с нуля. Почему же в России сто лет назад для ликвидации безграмотности потребовались столь крутые, «чрезвычайные» меры? Проблема кроется в глуби веков. Первым нашим просветителем государственного масштаба был князь Ярослав, не зря прозванный Мудрым. Он и сам был пристрастен к чтению, и других старался приохотить к науке. Примерно в 1030 году князь Ярослав создал первое училище в Новгороде Великом. К концу правления князя-книгочея Русь была одним из наиболее просвещенных государств Европы. Но вскоре этот приоритет был утрачен. И только в начале XVII века царь Борис Годунов замыслил открыть в Москве первые светские школы. Пушкин прославил этот порыв царя Московского, вложив в его уста крылатые слова: «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни».

К концу правления князя-книгочея Русь была одним из наиболее просвещенных государств Европы. Но вскоре этот приоритет был утрачен. И только в начале XVII века царь Борис Годунов замыслил открыть в Москве первые светские школы. Пушкин прославил этот порыв царя Московского, вложив в его уста крылатые слова: «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни».

Но эта затея не удалась, а после Смутного времени грамотеев в Московском царстве осталось немного. И царь Петр, которого такое положение дел не устраивало, взялся за дело с поистине революционным неуемным размахом. «Самодержавною рукой он смело сеял просвещенье», — точнее Пушкина не сказать. Петр открывал «цифирные школы», заботился об элементарном обучении солдат.

Цифирная школа в Соликамске

Фото: Архив библиотеки горда Соликамска/archive.solkam.ru

К концу царствования первого императора в России насчитывалось более ста низших училищ. Не все задумки Петра были доведены до ума, но именно ему мы обязаны тем, что к концу XVIII столетия дворянство и духовенство в России стало сплошь грамотным. Развитие получили пресса и литература. Появились читатели — появились и книги.

Развитие получили пресса и литература. Появились читатели — появились и книги.

Заботилась о народных школах и Екатерина Великая, но — по большей части в переписке с европейскими светилами. В этой области ее благие намерения медленно приживались на северной почве. «Народная школа» окрепла в России только к концу XIX века.

По части массовой грамотности Россия так и не догнала Европу. В 1897 году Петр Семенов-Тян-Шанский провел в Российской империи первую научную перепись населения. Она показала, что азами грамоты в стране владеют лишь 21,1% населения. Смиряться с этим не собирались ни власти, ни интеллигенция. Хотя некоторые идеологи консервативного направления считали, что «мужику» грамота идет только во вред. Правда, в начале ХХ века такие воззрения вышли из моды. За судьбы народного просвещения болели лучшие умы страны. Но за первые 14 лет нового столетия число начальных учебных заведений в России увеличилось как минимум в два раза. Важную роль играли церковно-приходские школы, в которых получали азы знаний крестьянские дети.

Обучение населения чтению и письму в деревне Шоркасы Чебоксарского района, 1930-е годы

Фото: commons.wikimedia.org

К началу 1920-х, когда наркомпрос выступил с концепцией ликвидации безграмотности, дело обстояло немногим лучше, чем во времена Семенова-Тян-Шанского: в стране насчитывалось лишь около 30% функционально грамотных граждан. Главным образом, это были молодые люди. А поколение отцов испытывало трудности даже при выполнении самых простых письменных заданий.

Ликбез переломил ситуацию. Всесоюзная перепись населения 1939 года установила, что грамотность среди населения в возрасте от 8 лет приблизилась к 90%. При этом в среднеазиатских республиках речь шла о первоначальной грамотности, а в России — о достаточно высоком уровне образования.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большевистская революция на 100

«Большевик», Борис Кустодиев (1920) Мы будем говорить о 1917 году. Это столетие – 100 лет со дня революции 1917 года, а книг было много и множество конференций по всему миру, оглядываясь назад на 1917 год, чтобы посмотреть, есть ли что-то новое, что мы можем сказать о нем, пытаясь понять его влияние на историю 20-го века.

Это столетие – 100 лет со дня революции 1917 года, а книг было много и множество конференций по всему миру, оглядываясь назад на 1917 год, чтобы посмотреть, есть ли что-то новое, что мы можем сказать о нем, пытаясь понять его влияние на историю 20-го века.

Мы не собираемся сосредотачиваться на событиях 1917 года, потому что, когда мы только начинали «15 Minute History», два наших первых эпизода были именно такими, поэтому мы рекомендуем вам прослушать эпизод 1 и эпизод 7, чтобы узнать больше. Мы собираемся посмотреть, что историки говорят о значении событий 1917 в год столетия.

Итак, начнем с самого 1917 года. Какие вещи являются новыми или интересными? Что люди пишут о 1917 году? Как люди представляют революцию сегодня?

Можно было ожидать, учитывая, что это столетие, что будет какой-то ажиотаж, и люди будут размышлять о значении русской революции, и хотя это было правдой в отношении ее глобального влияния, ее влияния о России не вызывало такого же волнения у историков. На самом деле в новейшей литературе наблюдается странная тенденция говорить о двух вещах: во-первых, что русская революция потерпела неудачу. В каком-то смысле все революции — это неудачи, но неудачи, даже во времена холодной войны, мы не бегали и не говорили, что это неудачи. Люди тогда, я думаю, увидели в этом успех в своих злых терминах, в США — это было бы стандартом. Но сейчас мы говорим о неудаче, и, может быть, я должен освободить себя от этого, но в области вообще.

На самом деле в новейшей литературе наблюдается странная тенденция говорить о двух вещах: во-первых, что русская революция потерпела неудачу. В каком-то смысле все революции — это неудачи, но неудачи, даже во времена холодной войны, мы не бегали и не говорили, что это неудачи. Люди тогда, я думаю, увидели в этом успех в своих злых терминах, в США — это было бы стандартом. Но сейчас мы говорим о неудаче, и, может быть, я должен освободить себя от этого, но в области вообще.

Каким образом это считается неудачей?

Ну, слово — кажется, что это слово должно быть использовано, и основное оправдание этого, я думаю, в том, что это привело к сталинизму. Что она привела к сталинским репрессиям, а значит, ее идеалы были преданы.

Во-вторых, в каком-то смысле даже более странным, это то, что это не имело большого значения. Другими словами, люди относятся к этому как к не столь значимому, и есть куча книг, некоторые из которых создают впечатление, что они написаны потому, что они были заказаны к столетию, а другие в основном посвящены 1917 со всех сторон, кроме самой революции. Я думаю о Марке Стейнберге — у него есть хорошая книга 1917 года, в основном его тема не сама революция, а то, чего мы не замечали, когда концентрировались на революции. Итак, мы получаем империю, поэтому мы получаем церковь, поэтому мы получаем женщин, поэтому мы получаем повседневную жизнь, мы получаем преступность на улицах — все то, что действительно относится к 1917 году, но не является частью революции как таковой. .

Я думаю о Марке Стейнберге — у него есть хорошая книга 1917 года, в основном его тема не сама революция, а то, чего мы не замечали, когда концентрировались на революции. Итак, мы получаем империю, поэтому мы получаем церковь, поэтому мы получаем женщин, поэтому мы получаем повседневную жизнь, мы получаем преступность на улицах — все то, что действительно относится к 1917 году, но не является частью революции как таковой. .

Итак, вы упомянули, что именно международное влияние кажется людям сегодня наиболее интересным. Утверждают ли историки, что это было важно в глобальном масштабе? Ранее вы сказали, что многие историки говорят, что это не так важно.

Нет, я думаю, есть разница между историками, пишущими о русской революции и ее влиянии на Россию или, возможно, следует сказать о бывшем Советском Союзе в целом, и людьми, пишущими о ее влиянии на мир . Когда они пишут о его влиянии на мир, я имею в виду, что некоторые люди как бы делают настоящий обзор и склонны говорить, что да, это оказало большое влияние, но другие люди работают на базе специализации в в частности, и сказать, ну, что ж, самые разные люди были тронуты русской революцией, пришли и наблюдали за ее частью, привезли в свою страну послание и продолжали находиться под его влиянием. Конечно, особенно в странах третьего мира, но не только.

Конечно, особенно в странах третьего мира, но не только.

В России сегодня очень трудно решить, как реагировать на революцию. Это было очень приглушено. Как вы объясните это?

Вообще-то, я нашел это очаровательным. Я пытался проследить это от начала до революции. Я вижу, что они очень запаздывают с объявлением того, что собираются делать, и тут в декабре Путин говорит… ну, он создает комитет

— в декабре 2016 года

— чтобы к чему-то подготовиться. Он не очень ясно дал понять, что это за торжество, но какое-то его обозначение. А затем ничего особенного не произошло, а затем в марте вы получили это довольно окольное заявление от представителя Путина, которое говорило с New York Times, а не с какими-либо русскими, говоря: «Мы собираемся переждать это. На самом деле мы не собираемся праздновать революцию, и у нас не будет официальной линии по этому поводу». Что, в некотором смысле, здорово. На протяжении многих лет русские были так недовольны официальными взглядами на вещи, но на этот раз нет. Итак, я просмотрел все, что Путин сказал, чтобы пролить свет на это, потому что раньше я думал, я думаю, не особо вникая, я предполагал, что он будет в некоторой степени за революцию. Ведь он в чем-то за Сталина, а обычно, если ты в чем-то за Сталина, ты в чем-то за Ленина.0005

Итак, я просмотрел все, что Путин сказал, чтобы пролить свет на это, потому что раньше я думал, я думаю, не особо вникая, я предполагал, что он будет в некоторой степени за революцию. Ведь он в чем-то за Сталина, а обычно, если ты в чем-то за Сталина, ты в чем-то за Ленина.0005

–и был членом Коммунистической партии–

–и был членом Коммунистической партии! И воспитывался таким. Но, как я вижу, его отношение вполне… имеет смысл. Сталин ему нравится как национальный строитель. А это, знаете ли, он в основе своей националист, так что Сталин, как и Петр Великий, на правильном пути. Но вы не можете сказать, что Ленин… ну, я полагаю, вы можете возразить, что Ленин – строитель нации, но он был интернационалистом, строительство нации было совсем не его делом. Действительно, разрушение государственного устройства было намного больше. Так что вполне понятна позиция Путина.

Он также утверждает, что считает, что Ленин дал слишком много свободы для отделения национальных республик, входивших в состав Советского Союза. Так вот, большинство людей и не подумали бы, что он дал им такую свободу отделения, но в любом случае в начале 1920-х годов он не был таким жестким, как хотелось бы Сталину. Так вот, Путин сказал, что Ленин, вставив положение о том, что республики могут выходить из Союза, он «подложил под Союз бомбу замедленного действия», и она взорвалась через 74 года!

Так вот, большинство людей и не подумали бы, что он дал им такую свободу отделения, но в любом случае в начале 1920-х годов он не был таким жестким, как хотелось бы Сталину. Так вот, Путин сказал, что Ленин, вставив положение о том, что республики могут выходить из Союза, он «подложил под Союз бомбу замедленного действия», и она взорвалась через 74 года!

Итак, Путин хочет проследить историю, которая восходит к Ленину, к истории национального строительства в России, и как бы преуменьшить роль 1917 года?

Я так думаю – то, что он сказал о 1917 году, а также то, что сказал его министр культуры, это то, что революции нехороши. Это беспорядки, они разрушают ткань общества, они настраивают брата против брата, они вызывают бесконечные страдания. Поэтому он склонен говорить о революции как о времени страданий русского народа.

Итак, вы начали с того, что попросили нас подумать, была ли революция неудачной. Считаете ли вы его успешным в каком-то смысле?

Считаете ли вы его успешным в каком-то смысле?

Ну, я имею в виду, есть разные способы сделать это. С одной стороны, я думаю, что все революции по определению являются неудачами в том смысле, что они конечны. Я имею в виду, вы не можете продолжать быть революцией вечно. Если происходит революция, она уступает место чему-то нереволюционному. Другими словами, я рассматриваю революцию как период разрушения в основном, и тогда вы должны через некоторое время стать настоящими, если вам удалось взять власть.

Верно, разрушить легче, чем восстановить–

Верно. Но тогда перестройка в известном смысле нереволюционна. Таким образом, вы можете привести этот аргумент. Очень трудно понять, что именно мы имеем в виду, когда говорим о революционном успехе или неудаче. Вы можете подойти к этому, спросив: «Ну, были ли достигнуты революционные цели?» Но ведь всегда так много революционных целей, и некоторые из них никогда не будут реализованы — я имею в виду свободу, равенство, прекращение эксплуатации — они не будут реализованы ни в одной революции. Что касается русских, то у них было представление, что если они национализируют и создадут социалистическую экономическую базу, которая, в свою очередь, создаст надстройку, которая будет социалистической, они так и сделали. Они изменили экономическую базу. Теперь я не хотел бы продвигать аргумент дальше и говорить, что остальная часть их ожиданий была правильной, но главная цель с их стороны состояла в том, чтобы создать новую правительственную институциональную структуру, которая способствовала бы возникновению социализма, и они сделали это. .

Что касается русских, то у них было представление, что если они национализируют и создадут социалистическую экономическую базу, которая, в свою очередь, создаст надстройку, которая будет социалистической, они так и сделали. Они изменили экономическую базу. Теперь я не хотел бы продвигать аргумент дальше и говорить, что остальная часть их ожиданий была правильной, но главная цель с их стороны состояла в том, чтобы создать новую правительственную институциональную структуру, которая способствовала бы возникновению социализма, и они сделали это. .

Другой способ думать об их целях состоит в том, что в основном их понимание социализма похоже на то, что мы иногда называем «модернизацией». такие вещи, как народное образование, потому что это тоже необходимое условие, и в довоенный период они делали это с некоторым успехом. Но говоря об успехе или неудаче, мы также должны спросить, с какой точки зрения вы делаете это суждение? Если говорить о большевистской революции как о своего рода модернизационной революции, то я думаю, что если взять середину 19В 30-е годы все выглядит достаточно хорошо, но вы перескакиваете вперед, скажем, в середину 1970-х, после того как информационная технологическая революция убедила людей в том, что бюрократический социализм не способствует инновациям, технологическим инновациям, так что тогда все выглядит иначе. И то, что когда-то было великим достижением модернизации, эта индустрия дымоходов, начинает выглядеть скорее как ущерб окружающей среде, чем как достижение, но я думаю, что вижу в этой строке, что им удалось осуществить модернизацию, которая теперь выглядит старомодно.

И то, что когда-то было великим достижением модернизации, эта индустрия дымоходов, начинает выглядеть скорее как ущерб окружающей среде, чем как достижение, но я думаю, что вижу в этой строке, что им удалось осуществить модернизацию, которая теперь выглядит старомодно.

Правильно, значит, в своей книге о русской революции вы утверждаете, что настоящие преобразования или новая экономическая политика, но первая пятилетка, первая сталинская пятилетка. Что-нибудь передумало? Это все еще кажется самым революционным преобразованием?

Может быть, это простодушно, но я вижу, что Ленин делает политическую революцию, а Сталин делает то, что он понимает под экономической революцией. Проблема в том, что вы говорите что-то подобное, потому что это всегда означает, что, следовательно, вы думаете, что это хорошо. Я не это говорю — я пытаюсь выразить это в терминах самой Революции, в смысле ее целей.

Да, это действительно важное различие, которое следует подчеркнуть, что оно было успешным в условиях, которые они для себя изложили.

Правильно, ведь я бы не стал делать революцию!

В прошлых выпусках | Американское историческое обозрение

Журнальная статья

The American Historical Review , том 122, выпуск 4, октябрь 2017 г., страницы xiv–xix, https://doi.org/10.1093/ahr/122.4.xiv

Опубликовано:

03 октября 2017 г.

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Введите поисковый запрос

Advanced Search

«Сегодня немногие, — писал Исайя Берлин в обзорном эссе в выпуске AHR за октябрь 1949 года, — хотят отрицать, что русская революция имеет, будь то привлекательность или отталкивание, больше, чем какая-либо другая единственная причина. изменило общественное и политическое мировоззрение нашего времени». Тем не менее Берлин жаловался, что, несмотря на широкую доступность документальных материалов, «спустя более тридцати лет после того, как это произошло, западные историки приложили так мало последовательных усилий, чтобы прояснить или даже составить подробное фактическое описание обстоятельств, которые привели к этому». великий исторический переворот». Спустя почти семьдесят лет, если вступительная фраза Берлина остается такой же убедительной, как и прежде, это обвинение не может быть дальше от истины, поскольку историческая профессия породила десятки, если не сотни, подробных, сложных историй почти всех аспектов 1917, написанный с самых разных политических точек зрения. В этот столетний юбилей Октябрьской революции я подумал, что стоит рассмотреть, в какой степени AHR участвовал в этой историографической трансформации. Как ни странно, несмотря на огромное значение Октябрьской революции для истории прошлого века, в AHR было опубликовано всего несколько полноценных статей на эту тему за прошедшие годы.

изменило общественное и политическое мировоззрение нашего времени». Тем не менее Берлин жаловался, что, несмотря на широкую доступность документальных материалов, «спустя более тридцати лет после того, как это произошло, западные историки приложили так мало последовательных усилий, чтобы прояснить или даже составить подробное фактическое описание обстоятельств, которые привели к этому». великий исторический переворот». Спустя почти семьдесят лет, если вступительная фраза Берлина остается такой же убедительной, как и прежде, это обвинение не может быть дальше от истины, поскольку историческая профессия породила десятки, если не сотни, подробных, сложных историй почти всех аспектов 1917, написанный с самых разных политических точек зрения. В этот столетний юбилей Октябрьской революции я подумал, что стоит рассмотреть, в какой степени AHR участвовал в этой историографической трансформации. Как ни странно, несмотря на огромное значение Октябрьской революции для истории прошлого века, в AHR было опубликовано всего несколько полноценных статей на эту тему за прошедшие годы. Тем не менее, это не означает, что эти события выпали из поля зрения журнала.

Тем не менее, это не означает, что эти события выпали из поля зрения журнала.

Берлинская рецензия 1949 года на книгу Бертрама Вулфа « Трое, кто совершили революцию » по-прежнему поражает своей настойчивостью в том, что, в отличие от марксизма, совокупность идей — измов — связанных с его главными героями, Лениным, Троцким и Сталиным, не поднялась до уровне «теории» или «идеологии». Ленинизм, например, Берлин считал просто «отношением и методом действия», а не «доктриной» или «оригинальным вкладом в совокупность человеческой мысли». Пожалуй, главным достижением Вулфа стало признание Берлина в 1919 г.49, было «[h] разоблачением легенды, постоянно переделываемой и обогащаемой партийными биографами [] согласно которой Сталин играет чрезвычайно важную роль в Революции в невероятно раннем возрасте, в местах и в те времена, когда его имя почти не было слышно даже внутри его родного кавказского движения». Тем не менее, несмотря на все усилия Вулфа, утверждал Берлин, он не смог эффективно отличить двух других членов своей революционной тройки от морального монстра, населявшего тогда Кремль.

Берлин, неохотно восхищаясь основным достижением Вулфа, заметил в этом обзорном эссе, что «г. Вульф настолько поглощен подробностями жизни и споров своих героев, что, по сути, опускает «цель в пользу средств», пренебрегая «центральным пунктом всего — целью, задачей и идеалом социалистического движения». Если это кажется странным для кого-то вроде Вулфа, одного из первых основателей Американской коммунистической партии (хотя к 1949 году он давно уже отступник), этого нельзя сказать об оригинальной стипендии, опубликованной в 1999 году.0087 AHR , каким бы редким он ни был.

Вульф и Берлин, конечно, писали в период расцвета советской власти, после поражения Родины от нацистской Германии, усиления сталинского влияния на Восточную Европу и возвышения СССР до статуса сверхдержавы. Эссе Берлина можно плодотворно дополнить тем, что появилось после того, как большевистский эксперимент был отправлен на пресловутую свалку истории. Написав вскоре после распада СССР, в июньском номере 1994 года, Дэвид Джоравски заметил в историографической статье, что очевидный упадок коммунизма и СССР не должен освобождать ученых от ответственности за историзацию революционного марксизма. «Необходимость наиболее очевидна, — предположил он, — когда западные специалисты пытаются вести диалог с российскими коллегами, которые воображают, что бегут от идеологии, превращая поклонение коммунистическим святым в разоблачение коммунистических демонов». Подобно Черчиллю, жаловался Джоравский, слишком многие ученые упорно придерживаются точки зрения 1917, в котором «[большевистское] восстание было большим бедствием, чем сама [Первая мировая война]». Жоравский справедливо сетовал на тенденцию первого поколения исследователей коммунизма приравнивать большевистскую революцию к отступлению от универсальных норм «вечной справедливости» — тенденцию, оспариваемую только Э. Х. Карром в начале 1950-х годов. Но он также указал, что привычка ума, которая рассматривала большевизм — и стремилась объяснить его — как sonderweg естественного хода западного развития, оказалась трудной для преодоления. Возможно, Джоравски опасался, что эта привычка «воодушевляет и организует даже те умы, которые будут с ней спорить».

«Необходимость наиболее очевидна, — предположил он, — когда западные специалисты пытаются вести диалог с российскими коллегами, которые воображают, что бегут от идеологии, превращая поклонение коммунистическим святым в разоблачение коммунистических демонов». Подобно Черчиллю, жаловался Джоравский, слишком многие ученые упорно придерживаются точки зрения 1917, в котором «[большевистское] восстание было большим бедствием, чем сама [Первая мировая война]». Жоравский справедливо сетовал на тенденцию первого поколения исследователей коммунизма приравнивать большевистскую революцию к отступлению от универсальных норм «вечной справедливости» — тенденцию, оспариваемую только Э. Х. Карром в начале 1950-х годов. Но он также указал, что привычка ума, которая рассматривала большевизм — и стремилась объяснить его — как sonderweg естественного хода западного развития, оказалась трудной для преодоления. Возможно, Джоравски опасался, что эта привычка «воодушевляет и организует даже те умы, которые будут с ней спорить». Тем не менее, как он заметил, большинство после 19Исследователи 60-х годов не поддерживали «традиционное представление», что крах царизма сделал Россию «в пределах досягаемости либеральной демократии, только для того, чтобы ее отобрали коммунистические фанатики». Интересно, что он рассматривал это развитие не только как интеллектуальный бунт против истин времен холодной войны (например, тоталитарной школы), но и как возврат к способам исторического повествования девятнадцатого века, которые заменили «видение истории как управляемого прогресса видение истории как слепого процесса», будь то дарвинистское, марксистское или толстовское.

Тем не менее, как он заметил, большинство после 19Исследователи 60-х годов не поддерживали «традиционное представление», что крах царизма сделал Россию «в пределах досягаемости либеральной демократии, только для того, чтобы ее отобрали коммунистические фанатики». Интересно, что он рассматривал это развитие не только как интеллектуальный бунт против истин времен холодной войны (например, тоталитарной школы), но и как возврат к способам исторического повествования девятнадцатого века, которые заменили «видение истории как управляемого прогресса видение истории как слепого процесса», будь то дарвинистское, марксистское или толстовское.

Если историография в целом была богатой, то на страницах AHR , по крайней мере, содержательных эмпирических статей о фактической социальной динамике русской революции на самом деле было немного и они были редки. Самая ранняя исследовательская статья, которую я могу найти, посвящена очаровательной фигуре Александры Коллонтай, а не Ленину, Троцкому или одному из других мужчин-столпов Революции, столь любимых (или презираемых) такими людьми, как Вулф и Берлин. Коллонтай, «старый большевик», вступивший в партию в 1915, а позже стала ключевой фигурой Рабочей оппозиции после революции, также была одним из первых героев феминистского движения. В своей статье «Большевизм, женский вопрос и Александра Коллонтай» в апреле 1976 года Беатрис Бродски Фарнсворт утверждала, что Коллонтай предприняла «самую серьезную попытку большевизма рассматривать женский вопрос на основе социалистической теории». Писать в тот момент, когда «женский вопрос» поставил под сомнение некоторые стереотипы, порожденные маскулинистским радикализмом Новых левых 19-го века.В 60-е годы Фарнсворт настаивал на том, что «освобождение женщин» было концепцией, которую русские революционеры из Социал-демократической партии «сопротивлялись принятию в качестве цели», считая это отвлечением от классовой борьбы. Тем не менее, она допускала, что Ленин, со своей стороны, в конечном итоге оказался союзником, поскольку «его интерес к женскому вопросу коренился в интуитивном знании того, что для успеха революции женщины должны ее поддерживать» и что после революции , освобождение женщин «лучше всего было бы достигнуто с помощью специально разработанных мер».

Коллонтай, «старый большевик», вступивший в партию в 1915, а позже стала ключевой фигурой Рабочей оппозиции после революции, также была одним из первых героев феминистского движения. В своей статье «Большевизм, женский вопрос и Александра Коллонтай» в апреле 1976 года Беатрис Бродски Фарнсворт утверждала, что Коллонтай предприняла «самую серьезную попытку большевизма рассматривать женский вопрос на основе социалистической теории». Писать в тот момент, когда «женский вопрос» поставил под сомнение некоторые стереотипы, порожденные маскулинистским радикализмом Новых левых 19-го века.В 60-е годы Фарнсворт настаивал на том, что «освобождение женщин» было концепцией, которую русские революционеры из Социал-демократической партии «сопротивлялись принятию в качестве цели», считая это отвлечением от классовой борьбы. Тем не менее, она допускала, что Ленин, со своей стороны, в конечном итоге оказался союзником, поскольку «его интерес к женскому вопросу коренился в интуитивном знании того, что для успеха революции женщины должны ее поддерживать» и что после революции , освобождение женщин «лучше всего было бы достигнуто с помощью специально разработанных мер».

Хотя Фарнсворт отметила значительную роль Коллантай в Рабочей оппозиции, она мало что сделала для рассмотрения того, как дело социальной эмансипации женщин и приверженность цеховому радикализму могли быть переплетены — или, возможно, противоречили — в постреволюционном периоде. годы. Это удивительно, поскольку в ее статье действительно указывается, что «работа как высшая освобождающая сила для женщин составляет постоянную тему в собственных произведениях Коллонтай». Ведущая женщина-большевик продолжала бороться за «социалистическую семейную политику» до середины 19-го века.20-х гг., который противоречил «защитным» мерам, которые мужское руководство большевиков стремилось принять от имени женщин, которых они считали слабым полом. Фарнсворт пришла к выводу, что Коллонтай «вызвала призрак: «отмирание семьи», что вызывало дискомфорт у ее товарищей-мужчин. «Партия, — заметила она, — знала в 1926 году, что ей нужна семья, то есть женщины, для того, чтобы делать то, что они всегда делали, — растить детей, готовить и вести домашнее хозяйство». Фарнсворт действительно задавался вопросом, «играл ли антагонизм по отношению к агрессивной женщине роль в негативном отношении к Коллонтай и ее теориям». В конце концов, хотя Коллонтай никогда не была лично ликвидирована сталинизмом, как многие другие «старые большевики», ее самые смелые идеи, безусловно, были уничтожены.

Фарнсворт действительно задавался вопросом, «играл ли антагонизм по отношению к агрессивной женщине роль в негативном отношении к Коллонтай и ее теориям». В конце концов, хотя Коллонтай никогда не была лично ликвидирована сталинизмом, как многие другие «старые большевики», ее самые смелые идеи, безусловно, были уничтожены.

Статья Фарнсворта появилась в то время, когда многие западные исследователи Октябрьской революции продолжали рассматривать большевиков как искусных заговорщиков, незаконно захвативших контроль над более умеренным революционным процессом, начатым свержением царизма в феврале 1917 года. Революция всегда была противником советской мифологии», — отметил Роберт С. Уильямс в апрельском выпуске 1974 года AHR в обзоре группы книг о большевиках. Он утверждал, что ни одна из пяти рецензируемых книг не дала убедительного ответа на центральный вопрос, непреднамеренно поставленный антикоммунистической контрмифологией: как же тогда «разделенные и дезорганизованные» большевики на самом деле захватили и укрепили власть? Уильямс пришел к выводу, что историки Октябрьской революции могли бы предоставить «более тщательные исследования, чем здесь, чтобы сменить ярлыки 19-го века». 17 для объяснения того, что произошло, а не для предположений, что этого вообще не должно было произойти». Следующее поколение стипендий в AHR с радостью обязан.

17 для объяснения того, что произошло, а не для предположений, что этого вообще не должно было произойти». Следующее поколение стипендий в AHR с радостью обязан.

Ключевой фигурой в представлении новой октябрьской стипендии на страницах AHR , несомненно, был Уильям Г. Розенберг, ныне почетный профессор Мичиганского университета. В своей статье «Демократизация российских железных дорог в 1917 году», опубликованной в декабрьском номере 1981 года, Розенберг выдвинул идею о том, что «демократические» импульсы революции «касались массового участия в общественных делах [и] народной инициативы в решении широкого кругу вопросов», движимая, прежде всего, массовыми организациями, подобными созданным железнодорожниками в Петрограде. Облекая понятие российской «демократии» в большевистский момент в такие народные мобилизации и их сопротивление повседневному авторитаризму на фабриках и в магазинах (например), Розенберг все же пришел к выводу, что этот вид рабочего контроля проложил путь большевистской власти и недемократический результат. По его словам, «демократизация на железных дорогах, как и везде, означала массовое участие рабочих в делах промышленности, а не приверженность демократическому государственному порядку». Согласны ли вы с этим выводом или нет, в ретроспективе становится ясно, что статья Розенберга помогла сдвинуть поле, на котором должны были происходить последующие дискуссии о развертывании революции между февралем и октябрем. По иронии судьбы, я бы сказал, что Розенберг на самом деле резюмировал одну из основных школ мысли, которую он стремился ниспровергнуть. Предыдущее поколение ученых настаивало на том, что большевики воспользовались тем, что в 1917 Россия не была «готова» к представительной демократии; Розенберг также утверждал, что «политическая демократия, возможно, не смогла бы выжить в революционной России даже при демократическом социалистическом режиме».

По его словам, «демократизация на железных дорогах, как и везде, означала массовое участие рабочих в делах промышленности, а не приверженность демократическому государственному порядку». Согласны ли вы с этим выводом или нет, в ретроспективе становится ясно, что статья Розенберга помогла сдвинуть поле, на котором должны были происходить последующие дискуссии о развертывании революции между февралем и октябрем. По иронии судьбы, я бы сказал, что Розенберг на самом деле резюмировал одну из основных школ мысли, которую он стремился ниспровергнуть. Предыдущее поколение ученых настаивало на том, что большевики воспользовались тем, что в 1917 Россия не была «готова» к представительной демократии; Розенберг также утверждал, что «политическая демократия, возможно, не смогла бы выжить в революционной России даже при демократическом социалистическом режиме».

Шесть лет спустя, в сотрудничестве со своей бывшей ученицей Дайан Кенкер, Розенберг вернулся к страницам AHR , чтобы расширить свой предыдущий отчет. Их статья в апреле 1987 г. «Пределы формального протеста: рабочий активизм и социальная поляризация в Петрограде и Москве, март — 19 октября».17», проследил процесс «социальной поляризации», чтобы объяснить, как февраль привел к октябрю — то есть, как то, что казалось простым конституционалистским восстанием против рушащейся империи, менее чем через год превратилось в потрясшую мир большевистскую революцию. Они утверждали, что на самом деле создание «двоевластия» после Февральской революции — Временного правительства и Советов — поначалу могло быть не таким противоречивым, как предполагают многие историки. Действительно, по их мнению, существование советов на заводах и в гарнизонах Москвы и Петрограда «было в такой же мере возможностью предотвратить гражданскую войну путем переговоров, как и угрозой политической силе [Временного] режима». Что еще более важно, Кенкер и Розенберг вернули «рабочий активизм» в самое сердце повествования о развертывании революции между февралем и октябрем. Если двоевластие приводило к урегулированию забастовок путем переговоров, как показали Кенкер и Розенберг, оно мало способствовало подавлению других видов беспорядков в цехах, таких как изгнание непопулярных мастеров или другие формы прямого действия.

Их статья в апреле 1987 г. «Пределы формального протеста: рабочий активизм и социальная поляризация в Петрограде и Москве, март — 19 октября».17», проследил процесс «социальной поляризации», чтобы объяснить, как февраль привел к октябрю — то есть, как то, что казалось простым конституционалистским восстанием против рушащейся империи, менее чем через год превратилось в потрясшую мир большевистскую революцию. Они утверждали, что на самом деле создание «двоевластия» после Февральской революции — Временного правительства и Советов — поначалу могло быть не таким противоречивым, как предполагают многие историки. Действительно, по их мнению, существование советов на заводах и в гарнизонах Москвы и Петрограда «было в такой же мере возможностью предотвратить гражданскую войну путем переговоров, как и угрозой политической силе [Временного] режима». Что еще более важно, Кенкер и Розенберг вернули «рабочий активизм» в самое сердце повествования о развертывании революции между февралем и октябрем. Если двоевластие приводило к урегулированию забастовок путем переговоров, как показали Кенкер и Розенберг, оно мало способствовало подавлению других видов беспорядков в цехах, таких как изгнание непопулярных мастеров или другие формы прямого действия. «Прямые действия свергли царский режим, — писали они, — и этот опыт ясно показал петроградским рабочим, что улицы дают возможность изменить политику правительства». «К октябрю, — утверждали они, — забастовки превратились из средства разрешения конфликта между рабочими и администрацией внутри формальных «буржуазно-демократических» структур в средство выражения глубокого отчуждения от этого порядка».

«Прямые действия свергли царский режим, — писали они, — и этот опыт ясно показал петроградским рабочим, что улицы дают возможность изменить политику правительства». «К октябрю, — утверждали они, — забастовки превратились из средства разрешения конфликта между рабочими и администрацией внутри формальных «буржуазно-демократических» структур в средство выражения глубокого отчуждения от этого порядка».

Кенкер и Розенберг помогли продвинуть «ревизионистскую» школу советской истории, подход, связанный с одним из главных собеседников прихода к власти большевиков, моим бывшим коллегой из Университета Индианы Алексом Рабиновичем. Как отметил Рекс Уэйд в июньском 2008 г. AHR в своем обзоре книги Рабиновича 2007 г. «Большевики у власти » (третий том трилогии о большевиках), тщательной реконструкции Рабиновичем эволюции первого года после Октябрьской революции. заполнил «зияющую дыру в историографии», «объяснив процесс, посредством которого большевистская партия превратилась из революционной в правящую партию». В совокупности работы Рабиновича показывают, как политическая формация, существовавшая в начале XIX в.17 была на удивление «открытой, децентрализованной и демократичной» и поддерживала «близкие отношения» со своими сторонниками из рабочего класса, превратившимися в диктатуру после прихода к власти. Понимание этого процесса, пожалуй, больше, чем какое-либо другое, определяло историографию на наших страницах. По сути, этот подход рассматривает вопрос о советской тирании как нечто, что возникло в результате обстоятельств и исторических событий, а не как нечто неизбежно уходящее корнями в ленинскую идеологию или господствующее и давнее заговорщическое видение партии.

В совокупности работы Рабиновича показывают, как политическая формация, существовавшая в начале XIX в.17 была на удивление «открытой, децентрализованной и демократичной» и поддерживала «близкие отношения» со своими сторонниками из рабочего класса, превратившимися в диктатуру после прихода к власти. Понимание этого процесса, пожалуй, больше, чем какое-либо другое, определяло историографию на наших страницах. По сути, этот подход рассматривает вопрос о советской тирании как нечто, что возникло в результате обстоятельств и исторических событий, а не как нечто неизбежно уходящее корнями в ленинскую идеологию или господствующее и давнее заговорщическое видение партии.

Заимствуя термины из другой историографии, «функционалистское» описание траектории Революции Рабиновичем вытеснило более «интенционалистскую» модель, связанную с работой гарвардского историка Ричарда Пайпса. В обзоре великого произведения Пайпса «Русская революция » (1990) в декабрьском номере 1991 года AHR Рональд Суни резюмировал достижения ревизионистской школы, представленной критиками Пайпса. Как и Рабинович, эти ученые продемонстрировали, что «вместо того, чтобы быть обманутыми радикальными интеллектуалами, рабочие сформулировали свою собственную концепцию автономии и законности на фабричном уровне», и настаивали на том, что Ленин и его товарищи, а не манипулятивные заговорщики, фактически оказались в состоянии захватить власть, потому что «[более] убедительно, чем любой из их политических противников, большевики настаивали на правительстве низших классов, институционализированном в советах, и выступали за рабочий контроль над промышленностью и прекращение войны. ” Пайпы, конечно, не хотели этого. Вместо этого он повторил мысль о том, что радикальные интеллектуалы, «одержимые властью и перекраиванием человеческих существ», навязывают безжалостную систему своим несчастным жертвам, как плесень на инертной глине. «Для Пайпса, — заключил Суни, — только февральское свержение царя было подлинной революцией». В резком обвинении этой заезженной историографии Сани пожаловался, что отношение Пайпса к 1917, несмотря на его тенденциозность, «найдет готовую аудиторию как среди тех на Западе, которые празднуют закат того, что они понимают под социализмом, так и среди тех в Советском Союзе, которые верят, что их недавнее прошлое может быть полностью вычеркнуто».

Как и Рабинович, эти ученые продемонстрировали, что «вместо того, чтобы быть обманутыми радикальными интеллектуалами, рабочие сформулировали свою собственную концепцию автономии и законности на фабричном уровне», и настаивали на том, что Ленин и его товарищи, а не манипулятивные заговорщики, фактически оказались в состоянии захватить власть, потому что «[более] убедительно, чем любой из их политических противников, большевики настаивали на правительстве низших классов, институционализированном в советах, и выступали за рабочий контроль над промышленностью и прекращение войны. ” Пайпы, конечно, не хотели этого. Вместо этого он повторил мысль о том, что радикальные интеллектуалы, «одержимые властью и перекраиванием человеческих существ», навязывают безжалостную систему своим несчастным жертвам, как плесень на инертной глине. «Для Пайпса, — заключил Суни, — только февральское свержение царя было подлинной революцией». В резком обвинении этой заезженной историографии Сани пожаловался, что отношение Пайпса к 1917, несмотря на его тенденциозность, «найдет готовую аудиторию как среди тех на Западе, которые празднуют закат того, что они понимают под социализмом, так и среди тех в Советском Союзе, которые верят, что их недавнее прошлое может быть полностью вычеркнуто».

Конечно, сам Сани был одним из наиболее видных ревизионистов, которых Пайпс предпочел проигнорировать в своем старомодном отчете. В обзорном эссе в AHR за февраль 1983 г. «К социальной истории Октябрьской революции» Суни заметил, что историки Октября на самом деле были «опоздавшими к социальной истории». Вместо этого, писал он, «историки [революции] склонны преувеличивать роль политических деятелей, таких как Ленин и Троцкий, и недооценивать независимую деятельность рабочих и солдат». В своем синтезе новой литературы того времени Суни утверждал, что к 1917, рабочие и солдаты стали радикальными и все более отчужденными от Временного режима и буржуазного общества и, таким образом, сблизились с большевиками, помогая наметить путь с февраля по октябрь. Он утверждал, что большинство историков все еще недооценивают «степень социальной поляризации» и «растущую интенсивность классовой вражды» в период с февраля по октябрь. Конечно, важным исключением из этого правила был эмпирический аргумент, впервые представленный на наших страницах Розенбергом. Сани также отметил, что Рабинович «обеспечил убедительную переоценку личных и политических факторов, которые привели к Октябрьской революции». Прежде всего, в ревизионистских взглядах, разделяемых Суни, Рабиновичем, Розенбергом, Кёнкером и 19-й90-х годов, многими другими учеными, противоречия двоевластия, воплотившиеся в Октябре с победой большевиков, были вызваны брожением снизу, а не хитроумными закулисными махинациями Ленина и его небольшой группы фанатиков. Для Суни и его товарищей-ревизионистов через призму социальной истории большевики кажутся «скорее бдительными политиками, остро чувствующими народные настроения и желания», чем «макиавеллиевскими манипуляторами или своевольными заговорщиками». Последняя точка зрения, кажется, является единственной областью историографического консенсуса между ленинцами в СССР, нереконструированными воинами холодной войны, такими как Пайпс, и даже многими современными российскими историками!

Сани также отметил, что Рабинович «обеспечил убедительную переоценку личных и политических факторов, которые привели к Октябрьской революции». Прежде всего, в ревизионистских взглядах, разделяемых Суни, Рабиновичем, Розенбергом, Кёнкером и 19-й90-х годов, многими другими учеными, противоречия двоевластия, воплотившиеся в Октябре с победой большевиков, были вызваны брожением снизу, а не хитроумными закулисными махинациями Ленина и его небольшой группы фанатиков. Для Суни и его товарищей-ревизионистов через призму социальной истории большевики кажутся «скорее бдительными политиками, остро чувствующими народные настроения и желания», чем «макиавеллиевскими манипуляторами или своевольными заговорщиками». Последняя точка зрения, кажется, является единственной областью историографического консенсуса между ленинцами в СССР, нереконструированными воинами холодной войны, такими как Пайпс, и даже многими современными российскими историками!

Действительно, именно эта тонкость анализа, обеспечиваемая социальной историей Революции, ставшая, по сути, возможной благодаря доступу к ранее закрытым архивам, в значительной степени была утеряна, по крайней мере, в самой России, за десятилетия, прошедшие после краха. СССР. Как сказал мне недавно сам Рабинович в электронном письме, несмотря на легко доступную новую документацию, в период после 1991 года «серьезные исследования и публикации о революции оставались чахлыми, сначала из-за большего интереса к другим предметам, а в последние годы, реполитизацией революции путинским режимом». Разителен контраст с удивительной открытостью некоторых моментов даже в советский период. Например, 19 февраля71 AHR , великий историк русского анархизма Павел Аврич рецензировал советскую историю, Вторая русская революция: Восстание в Петрограде [Вторая русская революция: Восстание в Петрограде] Е. Н. Бурджалова. Аврич похвалил эту работу, ознаменовавшую полувековую годовщину Октября, как «одну из лучших исторических работ, опубликованных в Советском Союзе после смерти Сталина». Бурджалов, как утверждал Аврич, показал, что Февральская революция была «в основном спонтанным делом, не организованным и не управляемым большевистской партией».0087 Вопросы истории (советский аналог АХР ) .

СССР. Как сказал мне недавно сам Рабинович в электронном письме, несмотря на легко доступную новую документацию, в период после 1991 года «серьезные исследования и публикации о революции оставались чахлыми, сначала из-за большего интереса к другим предметам, а в последние годы, реполитизацией революции путинским режимом». Разителен контраст с удивительной открытостью некоторых моментов даже в советский период. Например, 19 февраля71 AHR , великий историк русского анархизма Павел Аврич рецензировал советскую историю, Вторая русская революция: Восстание в Петрограде [Вторая русская революция: Восстание в Петрограде] Е. Н. Бурджалова. Аврич похвалил эту работу, ознаменовавшую полувековую годовщину Октября, как «одну из лучших исторических работ, опубликованных в Советском Союзе после смерти Сталина». Бурджалов, как утверждал Аврич, показал, что Февральская революция была «в основном спонтанным делом, не организованным и не управляемым большевистской партией».0087 Вопросы истории (советский аналог АХР ) . Вместо этого, вопреки сталинской мифологии, «в авангарде» свержения царя «были сами рабочие». Более того, работа Бурджалова предполагала, что там, где большевики воспользовались событиями, «они сделали это в тесном сотрудничестве с меньшевиками и эсерами» — это, конечно, не стало неожиданностью для большинства западных читателей в 1967 году, но, несомненно, открыло глаза поколению Советские граждане, воспитанные на постоянной диете большевистской чистоты. Интересно, можем ли мы сказать то же самое сегодня, в столетие Октября. Как гласила старая советская шутка: «Будущее известно и предсказуемо; неопределенным является прошлое».

Вместо этого, вопреки сталинской мифологии, «в авангарде» свержения царя «были сами рабочие». Более того, работа Бурджалова предполагала, что там, где большевики воспользовались событиями, «они сделали это в тесном сотрудничестве с меньшевиками и эсерами» — это, конечно, не стало неожиданностью для большинства западных читателей в 1967 году, но, несомненно, открыло глаза поколению Советские граждане, воспитанные на постоянной диете большевистской чистоты. Интересно, можем ли мы сказать то же самое сегодня, в столетие Октября. Как гласила старая советская шутка: «Будущее известно и предсказуемо; неопределенным является прошлое».

A.C.L.

© Автор, 2017 г. Опубликовано Oxford University Press.

Раздел выпусков:

В прошлых выпусках

Скачать все слайды

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Форум Проекта 1619

К.