Святая Ольга — предвестница Православия на Руси — Татьянин день

Заметим, что произошло это до крещения княгини и, в принципе, вполне соответствовало тогдашним представлениям о правильном поведении.

Как ни странно, Ольга, воспитавшая крестившего Русь Владимира, от рождения не была ни славянкой, ни христианкой. О том, что девушка родилась в семье варяга, говорит ее варяжское имя Хельга (или Эльга), русский вариант которого — Ольга — она приняла якобы из уважения к князю Олегу, который некогда повесил свой щит на воротах Константинополя. Имя навело некоторых историков на мысль, что княгиня и вовсе была его дочерью. Однако этот факт не доказан.

Некоторые историки утверждают, что она родом из Новгорода В «Повести временных лет» говорится, что Ольгу привезли из Пскова в жены князю Игорю.

Встретились будущие супруги очень оригинально. Как-то раз Игорь (сын Рюрика) охотился недалеко от Пскова. Он заметил юношу, который плыл по реке в челноке. И попросил гребца перевезти его на другой берег. Молодой человек помог князю, а вскоре выяснилось, что был он вовсе не молодым мужчиной. Просто девушка Ольга переодевалась в мужскую одежду: возможно, так было удобнее управлять челноком или охотиться.

Молодой человек помог князю, а вскоре выяснилось, что был он вовсе не молодым мужчиной. Просто девушка Ольга переодевалась в мужскую одежду: возможно, так было удобнее управлять челноком или охотиться.

Когда Игорь вернулся в Киев, понял, что полюбил Ольгу, и взял ее в жены. Необычная история знакомства князя и будущей княгини позволила автору «Жития» включить в текст красивую метафору об Ольг, которая «оставила легкое весло малой ладьи своей, чтобы взяться впоследствии за кормило государственное».

Уже эпизод с лодкой говорит о том, что Ольга отнюдь не была робкой и пугливой девушкой. В летописях ничего не говорится о том, чем занималась Ольга, пока был жив ее муж. Однако в «Повести временных лет» приводится текст договора князя Игоря с византийцами (944 г.), где посол княгини Ольги Искусеви занимает третье место среди лиц, которые участвовали в переговорах. Это говорит о том, что княгиня имела определенный политический авторитет уже во время царствования своего супруга.

Когда Игоря убили древляне, она стала регентом при малолетнем сыне Святославе и очень уверенно управляла государством в одиночку. Мудрости ей было не занимать. Княгиня осталась верна памяти мужа и отказалась вступать в брак во второй раз, хотя ее руки добивались весьма влиятельные мужчины.

Мудрости ей было не занимать. Княгиня осталась верна памяти мужа и отказалась вступать в брак во второй раз, хотя ее руки добивались весьма влиятельные мужчины.

Одним из них был древлянский князь Мал. Видимо, по этикету князь не мог лично явиться в Киев, а потому отправил послов. Но Ольга помнила. Что древляне убили ее мужа, а потому решила использовать сватовство Мала как подходящую возможность для мести.

Первых посланников Ольга повелела принести в ладье, бросить в глубокую яму и засыпать живьем. Других приказала заживо спалить в бане.

Потом она для видимости согласилась выйти за Мала, но предварительно просила почтить память усопшего супруга и устроить поминальную трапезу — тризну. На тризне по приказу княгини древлян напоили хмельным медом и порубили их.

Но на этом Ольга не остановилась. Она вернулась в Киев, собрала войско и выступила против древлян. С ней в походе был и малолетний сын Святослав. Воины княгини осадили город Искоростень, жители которого убили Игоря. Осада длилась целое лето, а ближе к осени Ольга решила взять город хитростью. Она предложила жителям заплатить ей легкую дань — по 3 голубя и 3 воробья с каждого двора.

Осада длилась целое лето, а ближе к осени Ольга решила взять город хитростью. Она предложила жителям заплатить ей легкую дань — по 3 голубя и 3 воробья с каждого двора.

Древляне обрадовались и, можно предположить, посмеялись над глупостью киевской княгини. Когда птицы были доставлены Ольге, она велела привязать к каждой из них тлеющий трут и отпустить. Голуби и воробьи возвращаются в свои гнезда, и наблюдательная Ольга не могла не знать этого факта. Когда птицы прилетели в Искоростень, от трута загорелись сеновалы, сени, крыши домов… Не было двора, где бы ни начался пожар. Люди выбежали из города, и воины Ольги схватили их, а Искоростень сгорел дотла.

После этого Ольга занялась внутренней политикой. На всей подвластной ей земле она установила точные размеры и сроки сбора дани. Власть старейшин на местах постепенно заменялась управлением княжеских тиунов. Так начался процесс централизации Русского государства. Политическую деятельность Ольги высоко оценил Н.М. Карамзин, который писал, что она «мудрым правлением своим доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами».

Разобравшись с внутренними проблемами, княгиня обратилась к внешней политике. Она не вела крупных войн, зато уделяла большое значение дипломатии. Во многом благодаря Ольге у Руси завязались тесные, даже родственные отношения с Византией.

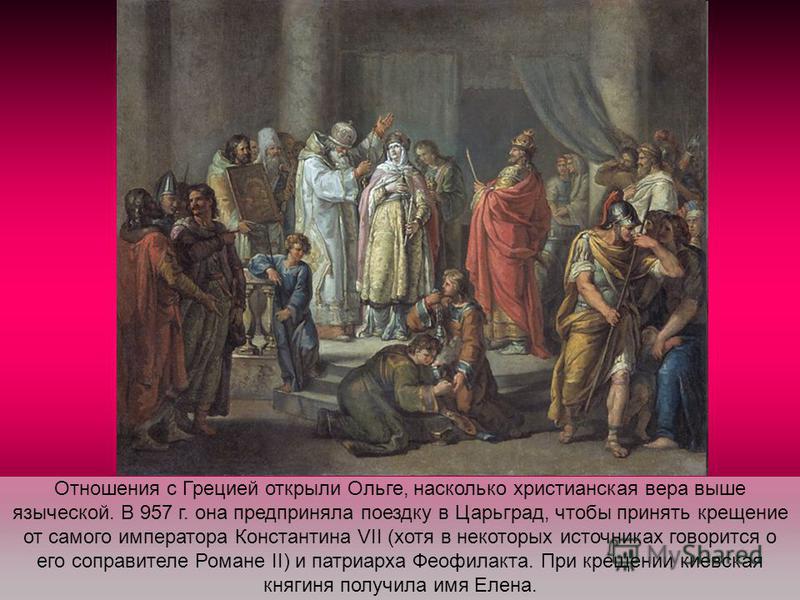

Передав бразды правления в руки сына, Ольга обратилась к познанию истины. Мудрую княгиню не могло не заинтересовать новое для Руси христианство. На Родине христиан было немного, и Ольга решила посетить самую могущественную хрисианскую державу того времени — Византию. Тут-то и состоялось ее знакомство с другим завидным женихом — императором Константином Багрянородным.

Цареградский правитель был так очарован красотой и умом Ольги, что предложил ей выйти за него замуж. В то время княгине было около 60 лет.

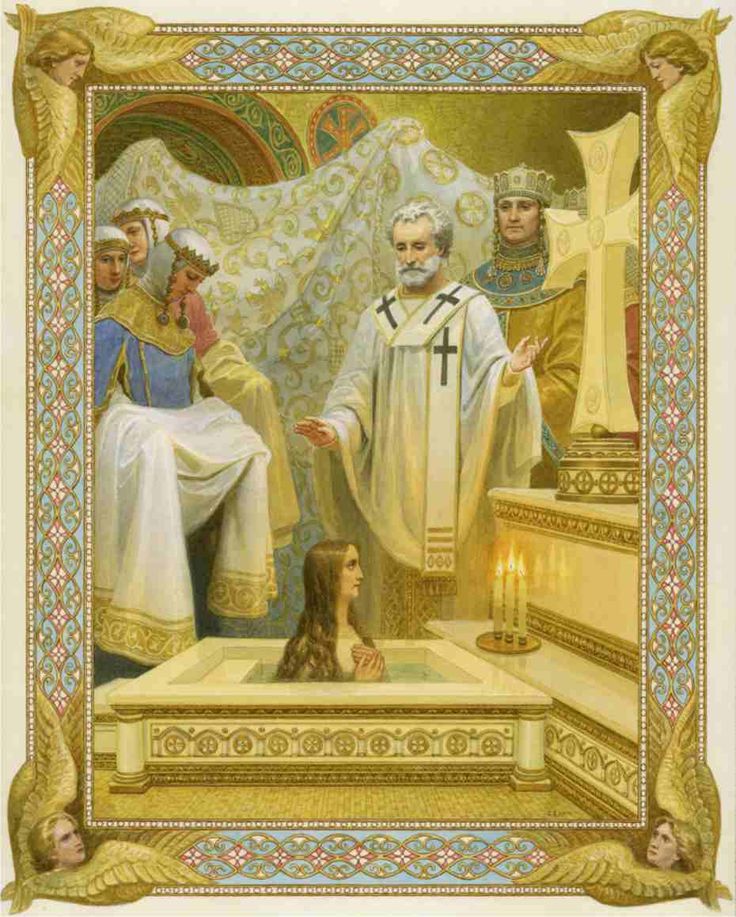

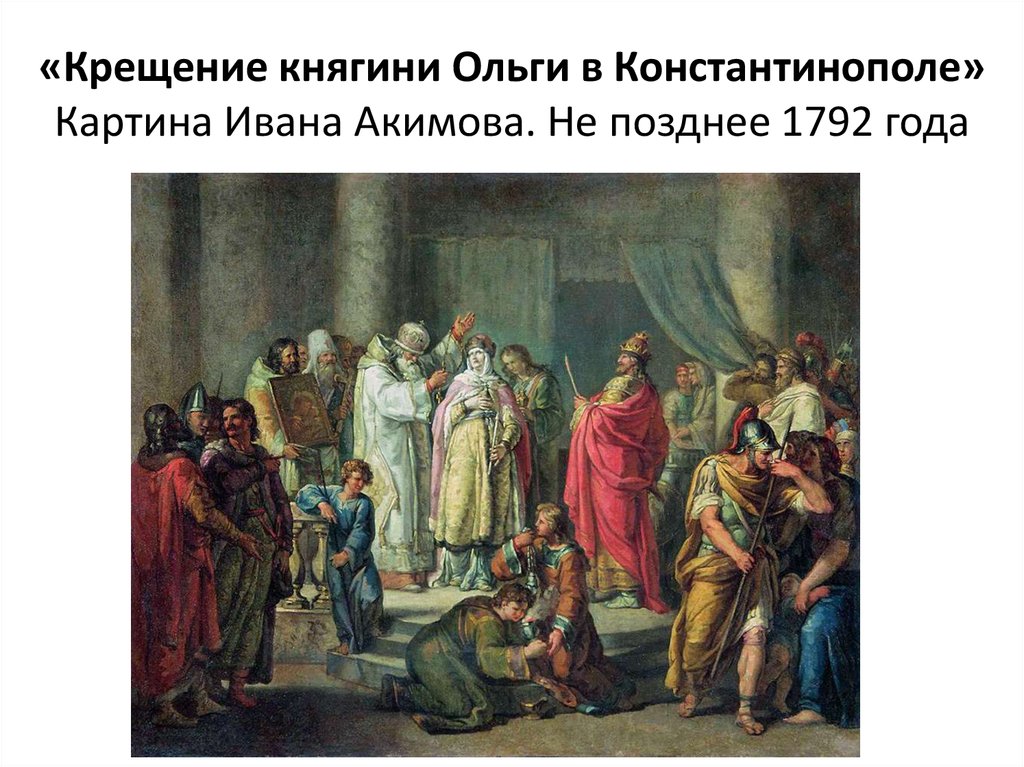

Отказаться было нельзя — это могло повлечь за собой разрыв дипломатических и торговых отношений Руси и Византии. Ольга решилась на хитрость. Перед свадьбой она попросила окрестить ее (ведь христианский император не мог взять в жены язычницу), причем крестным отцом был выбран сам Константин.

Когда после таинства император начал разговор о свадьбе, Ольга удивленно спросила, как может он жениться на своей крестной дочери, если это запрещено законом? Вопрос о браке был решен. Остается только догадываться, как мог император упустить из поля зрения этот важный догматический момент.

«Ты предложение царя еллинов о браце с ним разумно отвергла еси, рекши тому: не брака ради приидох семо, и не соцарствования ради с тобою, но да уневещуся Крещением Безсмертному Жениху Христу Богу: Его же паче всего возлюби душа моя и Ему же отныне во веки не престану воспевати: Аллилуиа», — читаем в акафисте Святой и равноапостольной княгине Ольге.

В крещении княгиня приняла имя Елена в честь матери Константина великого. «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих», — сказал ей патриарх. На это Ольга ответила: «Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских».

Крещение Ольги имело не только личное, но и колоссальное государственное значение. Многие люди, подражая княгине, приняли православие. Сын Ольги Святослав отказался от крещения, объяснив, что воины из его дружины, поклонявшиеся языческим богам, будут смеяться и потеряют уважение к князю, верующему в распятого Христа. А внук Ольги Владимир не только принял православие, но и окрестил Русь.

Многие люди, подражая княгине, приняли православие. Сын Ольги Святослав отказался от крещения, объяснив, что воины из его дружины, поклонявшиеся языческим богам, будут смеяться и потеряют уважение к князю, верующему в распятого Христа. А внук Ольги Владимир не только принял православие, но и окрестил Русь.

После того как Ольга приняла православие, у нашей страны установились качественно новые отношения с Византией. Русь символически стали считать дочерью Византии (ведь и Ольга стала крестницей византийского императора), а это положило начало более тесным взаимоотношениям государств. Тогда же и была заложена основа идеи Москвы как «третьего Рима» — непосредственной наследницы этого великого духовного центра.

С точки зрения просвещения русского народа и распространения на Руси христианства, Ольгу можно считать прямой продолжательницей проповеди Апостола Андрея Первозванного. Как сказано об Ольге в акафисте: «всеблагия воли Божией о просвещении народа русскаго по апостоле Андрее первая исполнительнице». Там же Ольга именуется «духовной матерью» русского народа. О равноапостольном достоинстве Ольги свидетельствуют следующие слова: «радуйся, яко Сам Дух Святый учитель тебе бысть к познанию Христа Сына Божия».

Там же Ольга именуется «духовной матерью» русского народа. О равноапостольном достоинстве Ольги свидетельствуют следующие слова: «радуйся, яко Сам Дух Святый учитель тебе бысть к познанию Христа Сына Божия».

Недаром и Павла причисляют к апостолам во многом из-за того, что он узнал Истину не от учеников Христа, а от самого Господа.

По приказу Ольги на Руси стали строить храмы и церкви. В 960 году в Киеве был освящен храм Святой Софии Премудрости Божией. Его главной святыней стал подаренный Константинопольским патриархом крест.

Как ни пыталась Ольга утвердить на Руси христианство, язычество до поры до времени брало верх. Родной сын княгини Святослав повелел убить некоторых киевских христиан и приглашенных матерью немецких миссионеров. В конце концов, чтобы отношения с сыном не разладились окончательно, Ольге пришлось держать при себе священника тайно.

Княгиня умерла 11 (24 н. ст.) июля 969 года, причастившись Святых Христовых Таин. По ее просьбе Святослав похоронил мать по христианскому обычаю в построенном Ольгой киевском храме святителя Николая.

Тело княгини оставалось нетленным, и ее внук Владимир перенес мощи святой в Десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы.

«Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Эта же омылась в святой купели, и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама, и облеклась в нового Адама, то есть в Христа», — написано о княгине Ольге в «Повести временных лет».

Княгиня Ольга. История преображения — Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 4 мин.

—

100%

+

Код для вставки

Код скопирован

Историк Дмитрий Володихин о том, как киевская княгиня стала равноапостольной святой.

Одна из древнейших русских святых, княгиня Ольга, считается равноапостольной. Иными словами, она учила свой народ христианской вере, как учили когда-то апостолы.

Иными словами, она учила свой народ христианской вере, как учили когда-то апостолы.

Но душа ее притекла к Христу лишь после того, как Ольга совершила чудовищный грех, который на Руси времен язычества считался… доблестью.

После того как народ древлян убил ее мужа Игоря, княгиня жестоко отомстила. Она с дикой свирепостью губила древлянских послов, а затем спалила древлянскую столицу — город Искоростень. Лишь после того Ольга вдоволь насытилась своим мщением.

Бояре киевские, дружина, да и простой люд славословили ей: «Молодец наша княгиня! За супруга своего целую страну умыла кровью! Гордая! Силу показала!» Такою была общественная норма в ту пору. И даже писаный закон, который появится через несколько десятилетий, и тот разрешал кровную месть. Разве что несколько ограничивал ее…

А с христианской точки зрения в мести ничего доброго нет. Если христианина ограбили, если убили близкого ему человека, если с ним поступили несправедливо, он должен обращаться за правдой к власти и уповать на помощь Господа. В Послании к римлянам апостол Павел говорит: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию (Рим 12:19), — а значит, не давайте воли собственному гневу. Месть — одна из производных от гордыни, а та — истинная мать множеству грехов.

В Послании к римлянам апостол Павел говорит: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию (Рим 12:19), — а значит, не давайте воли собственному гневу. Месть — одна из производных от гордыни, а та — истинная мать множеству грехов.

Читайте также

Как святые меняли историю. Русские праведники в роли истребителей греха

Минуло несколько лет со времен расправы над древлянами. Ольга отправилась в Константинополь — столицу Византии, христианской империи. Летопись не называет причин, по которым Ольга решила посетить великий город. Они могли быть разнообразными: от необходимости обновить договор, заключенный покойным Игорем, до поиска выгодного брака для сына или еще кого-то из родни. Греческие источники свидетельствуют, что Ольгу сопровождал племянник (двоюродный брат?) и 43 купца. Это наводит на мысль о переговорах по торговым делам и о подборе знатной невесты племяннику.

Между двумя странами шла оживленная торговля, велись переговоры о найме дружин для использования их на полях сражений Империи, составлялись договоры о действиях против общего врага — Хазарского каганата. Очевидно, накопились дела, для урегулирования которых понадобился столь высокий гость.

Очевидно, накопились дела, для урегулирования которых понадобился столь высокий гость.

Но главным результатом ее визита стали вовсе не новые договоренности, а принятие Ольгой Христовой веры.

Искала ли Ольга крещения в Константинополе? Вряд ли. Во всяком случае, это не могло быть главной причиной ее визита. Стать христианской она могла, не покидая «стольного града», — отыскался бы священник. На Русь христианство начало проникать как минимум со второй половины IX века. Другое дело, что в самом Константинополе Ольга могла проникнуться доверием и восторгом в отношении Христовой веры. Богослужение в святой Софии, одном из прекраснейших храмов мира, да хотя бы одно пребывание под ее сводами, могли способствовать подобному движению души.

Могло быть и по-другому: Ольга приняла крещение, желая использовать этот шаг в какой-то сложной политической игре. Остался лишь намек на реальную дипломатическую интригу: щедро одарив Ольгу, император попросил ее прислать воинов, но та отказала.

Вот только… вернулась в Киев Ольга уже совсем другим человеком. Гнев, мстительность, гордыня отлетели от нее. Для Ольги крещение не стало пустой формальностью. Она отдалась новой вере всем сердцем.

Обычно в таких случаях примеру властителя следуют его слуги, приближенные и родня.

Читайте также

Святая княгиня Ольга. Моменты истории

Вернувшись домой, княгиня почувствовала, что становится образцом для подражания. Тогда она попыталась учить тех, кто прислушивался к ней, христианству. Русский закон не возбранял принимать крещение желающим. Однако языческая среда издевалась над ними, называя их веру «уродством».

Как поступить? Мучить подданных? Мстить им за непокорство?

Невозможно. Христова вера — путь смирения. Для всех, в том числе и для венценосных особ. И одно только смирение оставалось княгине, когда-то горделивой мстительнице.

Больше всего горечи доставил княгине ее собственный сын Святослав. Ольга приступала к нему с увещеваниями. Она желала, чтобы князь разделил с нею радость, полученную вместе с крещением.

Что ей оставалось? Летописец с грустью говорит о тщетных попытках Ольги переубедить сына: «Ольга любила… Святослава и говаривала: “Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне”. И, говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до его возмужалости и до его совершеннолетия».

Молитвы Ольги не останутся неуслышанными. Христианство встанет на Руси твердой ногой, правда, не при сыне ее, а при внуке. Но она этого уже не увидит. Не даст ей Бог увидеть плоды смирения на земле, разве только на небесах.

Прошли века, и кто ныне с восторгом примет повествование о жестоком убиении древлян? А вот о том, что Ольга смиренно принесла крест на землю свою, да, об этом помнят с теплом сердечным.

Языческие доблести сначала убавили в цене. А потом и вовсе сделались вещами неодобрительными — когда сами русские князья отказались от них, как от большого зла.

На заставке: Святая равноапостольная княгиня Ольга на фреске Виктора Васнецова «Радость праведных о Господе. Преддверие Рая» (барабан главного купола Владимирского Собора в Киеве). Правая часть. 1885-1996

Святая Ольга | Биография, факты и святой покровитель

года- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

24 июля — блаженная великая княгиня Ольга Киевская, равноапостольная (969)

Имя будущей просветительницы земли русской и родного края впервые встречается в «Повести временных лет», во фразе, где говорится о женитьбе Игоря, «и привели ему жену из Пскова, по имени Ольга». Она принадлежала, как уточняет Иоакимовская летопись, к роду Изборских князей, — одной из малоизвестных древнерусских княжеских династий, коих на Руси в X-XI веках насчитывалось не менее двадцати, но которые все были смещены Рюриковичами или иным образом слились с ними через брак. Одни из них были местного славянского происхождения, другие — пришельцы-варяги. Известно, что скандинавские варяги «кёниги» (корольки) призывались князьями в городах Руси — неизменно ассимилировались русским (славянским) языком, а часто, вскоре становились и подлинно русскими с русскими именами и образом жизни, миро- внешний вид и даже внешний вид одежды.

Она принадлежала, как уточняет Иоакимовская летопись, к роду Изборских князей, — одной из малоизвестных древнерусских княжеских династий, коих на Руси в X-XI веках насчитывалось не менее двадцати, но которые все были смещены Рюриковичами или иным образом слились с ними через брак. Одни из них были местного славянского происхождения, другие — пришельцы-варяги. Известно, что скандинавские варяги «кёниги» (корольки) призывались князьями в городах Руси — неизменно ассимилировались русским (славянским) языком, а часто, вскоре становились и подлинно русскими с русскими именами и образом жизни, миро- внешний вид и даже внешний вид одежды.

Таким образом, у жены Игоря тоже было варяжское имя «Хельга», которое по-русски произносится как Ольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому имени «Олег» (Хельги), что означает «святой». Хотя языческое понимание святости весьма отличалось от христианского, оно предполагало и в человеке особую систему взглядов, целомудрие и трезвение ума, прозорливость. То, что в народе называли Олега Прозорливца и Ольгу Премудрую, показывает духовное значение имен.

То, что в народе называли Олега Прозорливца и Ольгу Премудрую, показывает духовное значение имен.

Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в летописях с рассказом о ее страшной мести древлянам, убившим Игоря. Поклявшись на мечах своих и веруя «только в мечи свои», язычники были обречены судом Божиим также погибнуть от меча. Поклоняясь огню среди других первоэлементов, они нашли в огне свою собственную гибель. И Господь избрал Ольгу для исполнения огненной кары.

Борьба за единство Руси, за подчинение Киевскому центру взаимно разобщающих и враждебных племен и княжеств проложила путь к окончательной победе христианства в Русской Земле. Для Ольги, хотя еще и язычницы, Киевская христианская Церковь и ее Небесный покровитель святой пророк Божий Илия стояли пламенеющей верой и молитвой огня, спустившегося с небес, и ее победа над древлянами – несмотря на суровую суровость ее победы, была победа христианских созидательных сил в русском царстве над силами язычества, темного и разрушительного.

Богомудрая Ольга вошла в историю как великий строитель гражданской жизни и культуры Киевской Руси. Летописи наполнены рассказами о ее непрестанных «хождениях» по Русской земле с целью благоденствия и улучшения гражданского и домашнего быта своих подданных. Закрепив внутреннее укрепление могущества киевского великокняжеского престола, ослабив тем самым влияние мешанины мелких поместных князей на Руси, Ольга с помощью системы погостей централизовала все государственное управление ( административные торговые центры).

В 946 году она шла с сыном и дружиной по Древлянской земле, «налагая дани и подати», отмечая села, постоялые дворы и охотничьи места, подлежащие включению в состав Киевских великокняжеских владений. На следующий год она отправилась в Новгород, основав административные центры по рекам Мсте и Луге, везде оставив заметные следы своей деятельности. «Ее охотничьи угодья были по всей земле, межевые знаки, места ее и административные центры, — писал летописец, — и сани ее стоят в Пскове до сего дня, как и назначенные места для ловли птиц по Днепру и Десне. Реки; а село ее Ольжича стоит доныне».

Реки; а село ее Ольжича стоит доныне».

Будучи прежде всего и в собственном смысле слова, центры торговли и обмена собирались и организовывались вокруг поселений (и вместо «человечески произвольного» сбора дани и податей существовало теперь единообразие и заказ по системе «погости»). Погости Ольги стали важной сетью этнокультурного объединения русской нации.

Позже, когда Ольга приняла христианство, на погостах стали возводить первые церкви; со времени Крещения Руси «погост» и церковь (приход) стали неразрывно связаны.

Еще более актуальным для нее было коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русской нации. Русь стала великой державой. Только два европейских царства могли сравниться с ним в эти годы по значимости и могуществу: в Восточной Европе — древняя Византийская империя, а на Западе — Саксонское королевство.

Опыт обеих империй, связанный с возвышением в духе христианского учения, с религиозной основой жизни, ясно показал, что путь к будущему величию Руси лежит не военными средствами, а прежде всего и прежде всего через духовное завоевание и достижение. Вручив Киев малолетнему сыну Святославу и ища благодати и правды, великая княгиня Ольга Летом 954 отправился с большим флотом в Константинополь. Это была мирная экспедиция, сочетавшая в себе задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии, но политические соображения требовали, чтобы она стала одновременно и показом военной мощи Руси на Черном море, что напомнило бы надменным византийским грекам победоносные походы Аскольд и Олег, которые в 907 году продвинулись в своих щитах «до самых врат Царьграда».

Вручив Киев малолетнему сыну Святославу и ища благодати и правды, великая княгиня Ольга Летом 954 отправился с большим флотом в Константинополь. Это была мирная экспедиция, сочетавшая в себе задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии, но политические соображения требовали, чтобы она стала одновременно и показом военной мощи Руси на Черном море, что напомнило бы надменным византийским грекам победоносные походы Аскольд и Олег, которые в 907 году продвинулись в своих щитах «до самых врат Царьграда».

Результат достигнут. Появление русского флота в Босфоре создало необходимый эффект для развития русско-византийского диалога. В свою очередь, южная столица поразила суровую дочь севера разнообразием красоты и величия архитектуры, беспорядочной смесью язычников и народов со всего мира. Но большое впечатление производило богатство христианских храмов и хранившихся в них святынь. Константинополь, «город императорского кесаря», Византийская империя, стремился во всем быть достойным Богородицы, Которой город был посвящен святым Константином Великим в 330 году. Русская княгиня посещала службы в лучших храмах. Константинополя: в соборе Святой Софии, во Влахернах и др.

Русская княгиня посещала службы в лучших храмах. Константинополя: в соборе Святой Софии, во Влахернах и др.

В сердце своем мудрая Ольга нашла стремление к святому Православию и приняла решение стать христианкой. Таинство Крещения совершил над ней Константинопольский патриарх Феофилакт (933-956), а крестным отцом ее был император Константин Багрянородный (912-959). При Крещении ей было дано имя Елена в честь святой равноапостольной Елены, матери святого Константина, и она же была первооткрывательницей Честного Дерева Креста Господня.

В назидательном слове, произнесенном в заключение чина, Патриарх сказал: «Благословенна ты среди женщин русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Да благословит вас русский народ во всех грядущих поколениях, от внука и правнука до самых дальних потомков». Он наставлял ее в истинах Веры, церковных правилах и правилах молитвы, объяснял заповеди о посте, целомудрии и благотворительности. «Она же, — говорит преподобный Нестор, — склонила голову и стала, буквально, как губка, впитывающая воду, слушая учение, и, поклонившись Патриарху, сказала: «Твоими молитвами, Владыко, позволь мне уберечься от козней врагов».

Именно такой, со слегка склоненной головой, изображена святая Ольга на одной из фресок Киевского Софийского собора, а также на современной ей византийской миниатюре, в рукописном портрете летописей Иоанна Скилиция в Мадридской национальной библиотеке. Греческая надпись, сопровождающая миниатюру, называет Ольгу «архонтиссой (т. е. правительницей) Руси», «женщиной по имени Хельга, пришедшей к императору Константину и принявшей крещение». Княгиня изображена в особом головном уборе, «как новокрещенная христианка и преподобная диаконисса Русской Церкви». Рядом с ней в таком же одеянии новокрещенной — Малуша, будущая мать равноапостольного святого Владимира.

Ольга, приняв христианство, усердно посвятила себя подвигам христианской евангелизации среди язычников, а также церковному строительству: «требуя огорчения бесов и начала жизни Христу Иисусу». Она построила храмы: Святителя Николая и Премудрости в Киеве, Благовещения Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначальной Троицы в Пскове. Псков с этого периода именуется в летописях Обителью Святой Троицы. Церковь, построенная Ольгой на реке Великой, на месте, указанном ей свыше, по словам летописца, «светоносным лучом Триждылучезарного Божества», простояла более полутора столетий. В 1137 году святой князь Всеволод-Гавриил заменил этот деревянный храм каменным, который, в свою очередь, в 1363 году был перестроен и заменен окончательно ныне существующим Троицким собором.

Псков с этого периода именуется в летописях Обителью Святой Троицы. Церковь, построенная Ольгой на реке Великой, на месте, указанном ей свыше, по словам летописца, «светоносным лучом Триждылучезарного Божества», простояла более полутора столетий. В 1137 году святой князь Всеволод-Гавриил заменил этот деревянный храм каменным, который, в свою очередь, в 1363 году был перестроен и заменен окончательно ныне существующим Троицким собором.

Другим очень важным памятником русского «памятника богословия», как часто называют церковную архитектуру, связанного с именем святой Ольги, является храм Премудрости Божией в Киеве, строительство которого было начато вскоре после ее возвращения из Константинополя, и освящен 11 мая 960 года. Этот день впоследствии праздновался в Русской Церкви как особый церковный праздник.

Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников Имени Христова: над могилой Аскольда была построена Никольская церковь, в которой, по некоторым сведениям, впоследствии была погребена и она сама. Над могилой Дира был построен упомянутый Софийский собор, простоявший полвека и сгоревший в 1017 году. На этом месте Ярослав Мудрый позже построил церковь святой Ирины в 1050 году, Софийский храм был перенесен в каменный одноименный храм, ныне стоящий как Киевская София, заложенный в 1017 г. и освященный около 1030 г.

Над могилой Дира был построен упомянутый Софийский собор, простоявший полвека и сгоревший в 1017 году. На этом месте Ярослав Мудрый позже построил церковь святой Ирины в 1050 году, Софийский храм был перенесен в каменный одноименный храм, ныне стоящий как Киевская София, заложенный в 1017 г. и освященный около 1030 г.

В Прологе тринадцатого века сказано об Ольгинском Кресте: «ибо Он ныне в Киеве в святой Софии в алтаре с правой стороны». Не пощадило и этого разграбление киевских святынь, которое вслед за монголами продолжили литовцы, захватившие город в 1341 году. При Ягайло в период Люблинской унии, объединившей в 1384 г. Польшу и Литву в одно государство, из Софийского собора был вырван Ольгиный крест и увезен католиками в Люблин. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Но и при Ольге было в Киеве среди дворян и дружинников немало людей, которые, по слову Соломона, «ненавидели Премудрость», а также святую Ольгу, за то, что построила храм Премудрости. Ревнители старого язычества тем более осмелели, с надеждой взирая на совершеннолетие Святослава, который решительно отверг побуждения матери принять христианство и даже рассердился на нее за это. С задуманным делом Крещения Руси надо было поторопиться. Обман Византии, в то время не желавшей продвигать христианство на Руси, сыграл на руку язычникам.

С задуманным делом Крещения Руси надо было поторопиться. Обман Византии, в то время не желавшей продвигать христианство на Руси, сыграл на руку язычникам.

В поисках решения Ольга посмотрела на запад. Никакого противоречия здесь еще не существовало. Ольга († 969 г.) еще принадлежала к неразделенной Церкви (т. е. до великого раскола 1054 г.), и у нее было мало возможностей для изучения богословских моментов между греческим и латинским символами веры. Противостояние Запада и Востока представлялось ей прежде всего как политическое соперничество, имеющее второстепенное значение по сравнению с ее задачей — учреждением Русской Церкви и христианским просвещением Руси.

Оказалось, что по прошествии лет, как и предвидела Ольга, дела в Киеве повернулись окончательно в пользу язычества, и Русь, не став ни православной, ни католичкой, задумалась о принятии христианства. По приказу Святослава был убит племянник Ольги Глеб и разрушена часть построенных ею церквей.

Крах миссии Адальберта имел провиденциальное значение для будущей Русской Православной Церкви, избежавшей папского владычества. Ольга была вынуждена смириться с унижением и полностью уйти в дела личного благочестия, передав бразды правления своему сыну-язычнику Святославу. Из-за ее прежней роли все трудные дела передавались ей в ее мудрости управления. Когда Святослав уезжал из Киева в военные походы и войны, управление царством вновь было возложено на его мать. Но вопрос о Крещении Руси был на время снят с повестки дня, и это было в конечном счете горько для Ольги, считавшей благовестие Евангелия Христова главным делом своей жизни.

Ольга была вынуждена смириться с унижением и полностью уйти в дела личного благочестия, передав бразды правления своему сыну-язычнику Святославу. Из-за ее прежней роли все трудные дела передавались ей в ее мудрости управления. Когда Святослав уезжал из Киева в военные походы и войны, управление царством вновь было возложено на его мать. Но вопрос о Крещении Руси был на время снят с повестки дня, и это было в конечном счете горько для Ольги, считавшей благовестие Евангелия Христова главным делом своей жизни.

Она кротко переносила скорбь и горе, стараясь помочь сыну в гражданских и военных делах, и вести дела с героическим намерением. Победы войска Руси были для нее утешением. Последующий мощный удар был нанесен по магометанским волжским булгарам, а затем на очередь пришли дунайские булгары. Восемнадцать лет провели на Дунае с киевскими войсками. Ольга была одна и в тревоге: как будто, поглощенный военными делами на Балканах, Святослав забыл о Киеве.

Весной 969 г. печенеги осадили Киев: «и нельзя было коней вывести на водопой, ибо печенеги стояли у Лыбеды». Русская армия была далеко, на Дунае. Отправив гонцов к сыну, Ольга сама возглавила оборону столицы. Получив известие, Святослав быстро поскакал в Киев, и «обнял мать свою и детей своих и опечалился, о происшедшем с ними от печенегов». Но, разгромив кочевников, князь-воин начал вновь говорить матери своей: «Не угодно мне сидеть в Киеве, ибо я хочу жить в Переславле на Дунае, так как это центр моих земель».

Русская армия была далеко, на Дунае. Отправив гонцов к сыну, Ольга сама возглавила оборону столицы. Получив известие, Святослав быстро поскакал в Киев, и «обнял мать свою и детей своих и опечалился, о происшедшем с ними от печенегов». Но, разгромив кочевников, князь-воин начал вновь говорить матери своей: «Не угодно мне сидеть в Киеве, ибо я хочу жить в Переславле на Дунае, так как это центр моих земель».

Святослав мечтал создать обширное русское владение от Дуная до Волги, которое объединило бы всю Русь, Болгарию, Сербию, Причерноморье и Приазовье, и расширило свои границы до границ самого Константинополя. Ольга Премудрая понимала, однако, что вся храбрость и отвага русских отрядов не сравнится с древней Византийской империей и что затея Святослава потерпит неудачу. Но сын не внял увещеваниям матери. Ольга на это сказала: «Вы видите, что я больна. Почему ты хочешь бросить меня? После того, как ты меня похоронишь, иди, куда хочешь».

Дни ее были сочтены, тяготы и горести истощили ее силы. 11 июля 969 года святая Ольга скончалась: «и великим плачем оплакивали ее, сына ее и внуков и весь народ». В последние годы своей жизни, среди торжества язычества, она должна была иметь при себе священника тайно, чтобы не вызвать новых вспышек языческого фанатизма. Но перед смертью, вновь обретя свою прежнюю твердость и решимость, она запретила им совершать над нею языческое празднование мертвых и дала последнее указание открыто похоронить ее по православному обряду. Пресвитер Григорий, который был с ней в Константинополе в 9 г.57, выполнил ее просьбу.

11 июля 969 года святая Ольга скончалась: «и великим плачем оплакивали ее, сына ее и внуков и весь народ». В последние годы своей жизни, среди торжества язычества, она должна была иметь при себе священника тайно, чтобы не вызвать новых вспышек языческого фанатизма. Но перед смертью, вновь обретя свою прежнюю твердость и решимость, она запретила им совершать над нею языческое празднование мертвых и дала последнее указание открыто похоронить ее по православному обряду. Пресвитер Григорий, который был с ней в Константинополе в 9 г.57, выполнил ее просьбу.

Святая Ольга жила, умерла и была погребена как христианка. «И так, живя и благоденствуя, прославив Бога в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, поклонившись в блаженной вере, кончила жизнь свою в мире Христа Иисуса, Господа нашего». В качестве своего пророческого завещания грядущим поколениям она с глубоким христианским смирением исповедала свою веру относительно своего народа: «Да будет воля Божия! Если Богу угодно будет помиловать мою родную Русскую Землю, то и они к Богу обратят сердца свои, как и я получил этот дар».