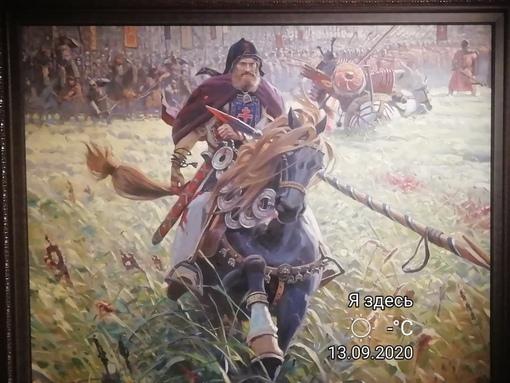

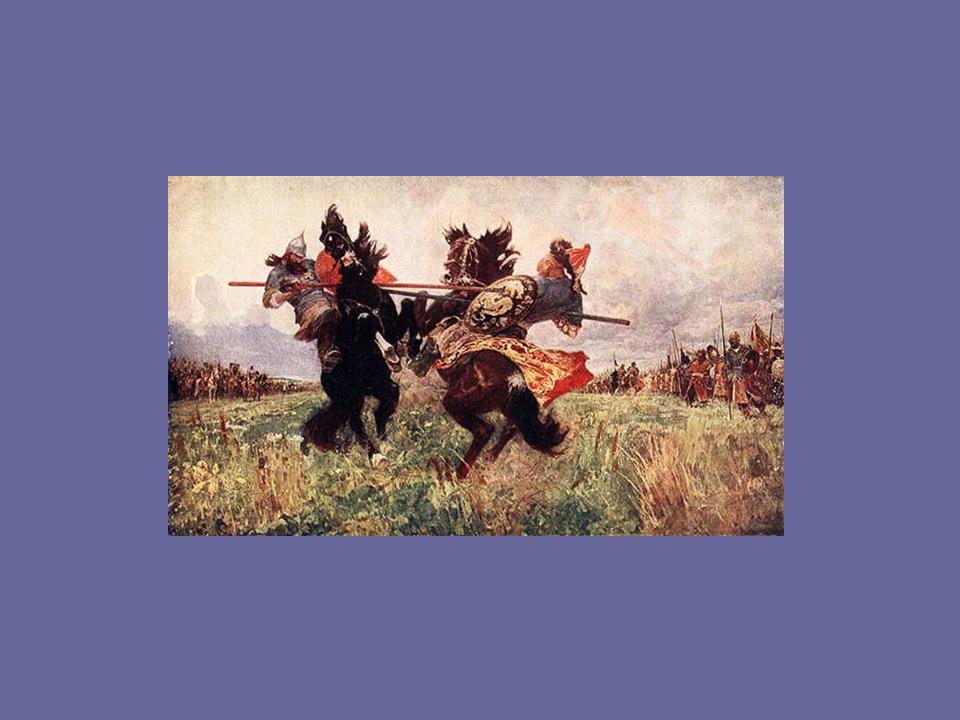

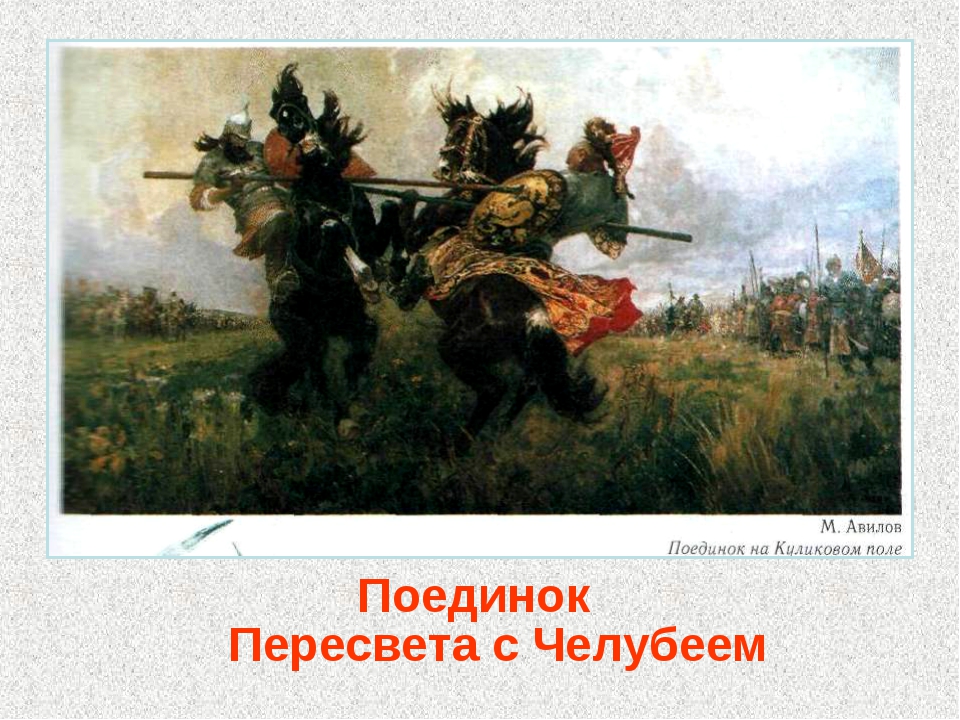

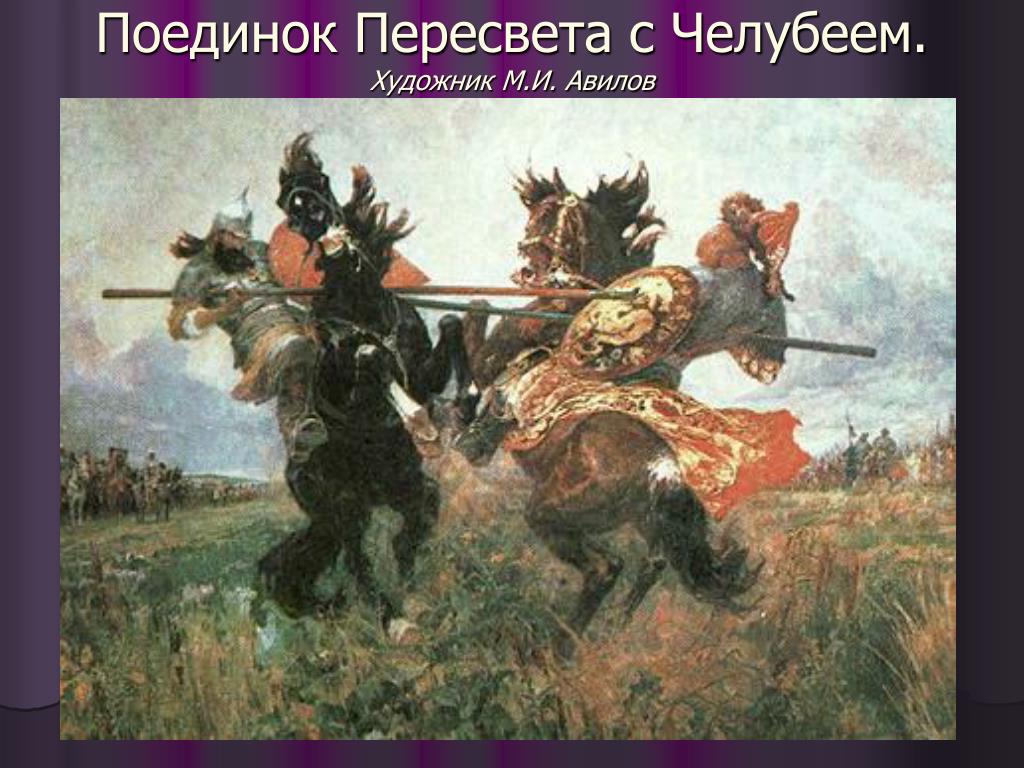

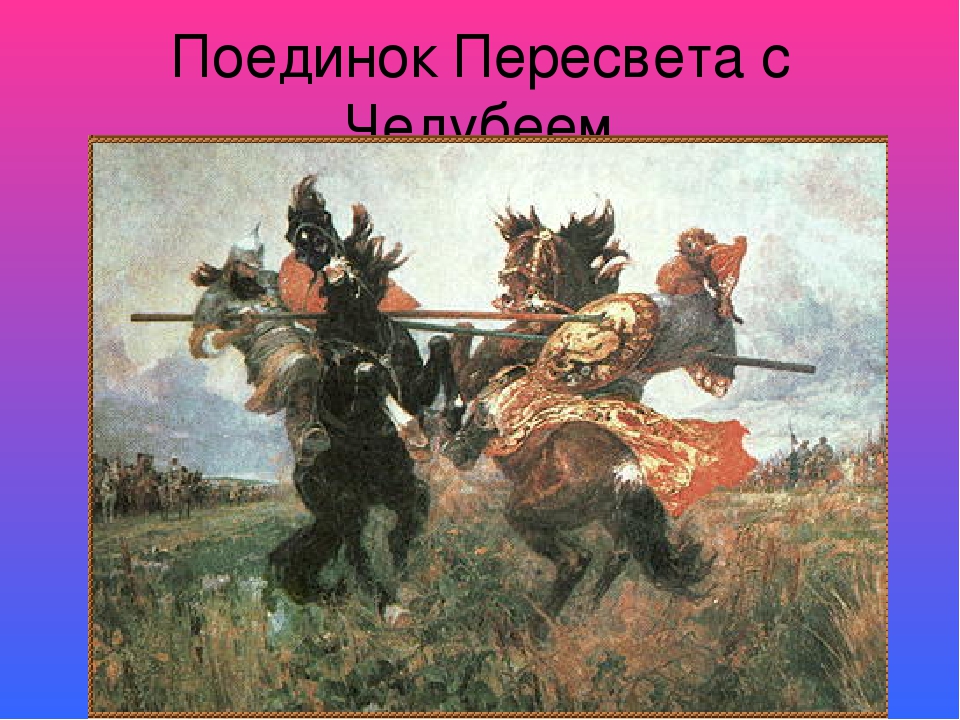

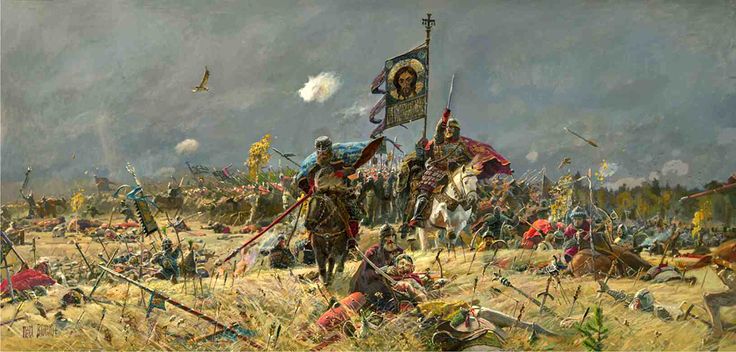

М.И. Авилов «Поединок на Куликовом поле»: краткое описание картины

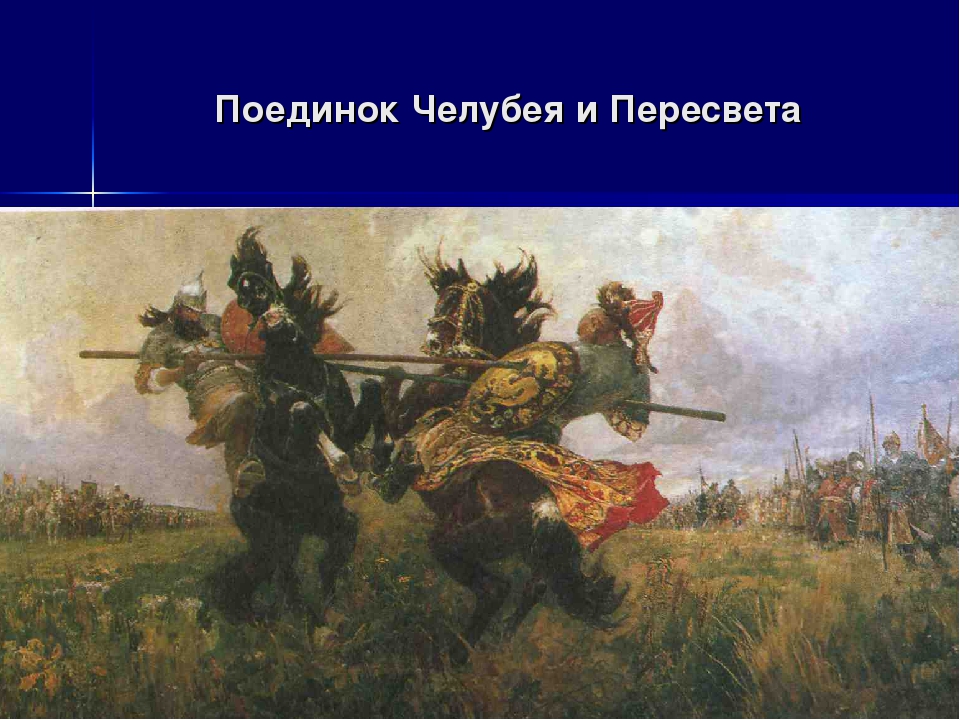

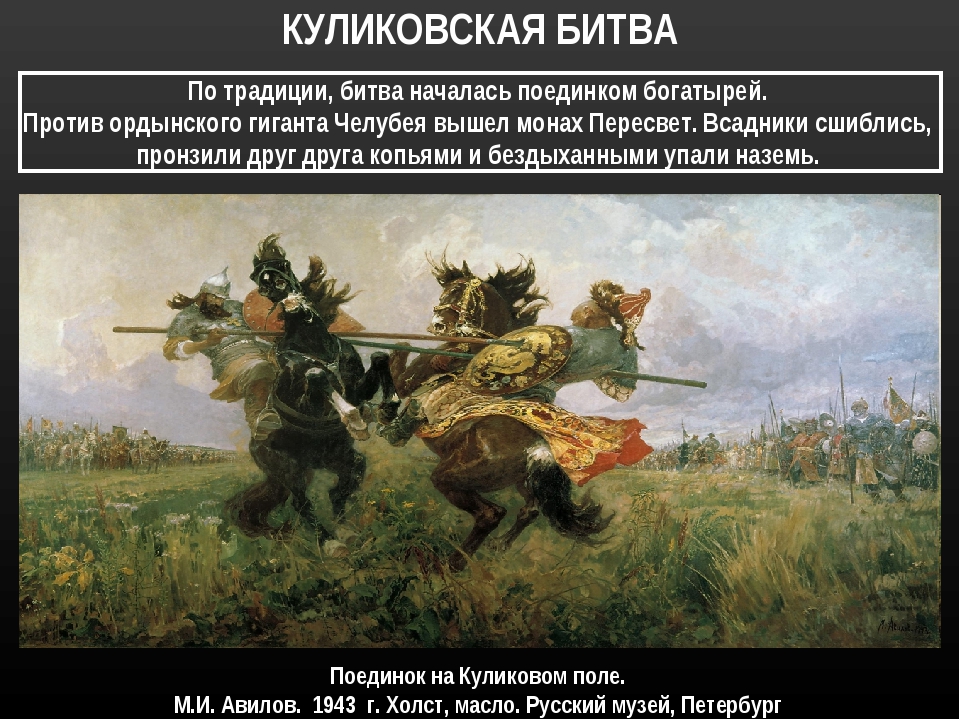

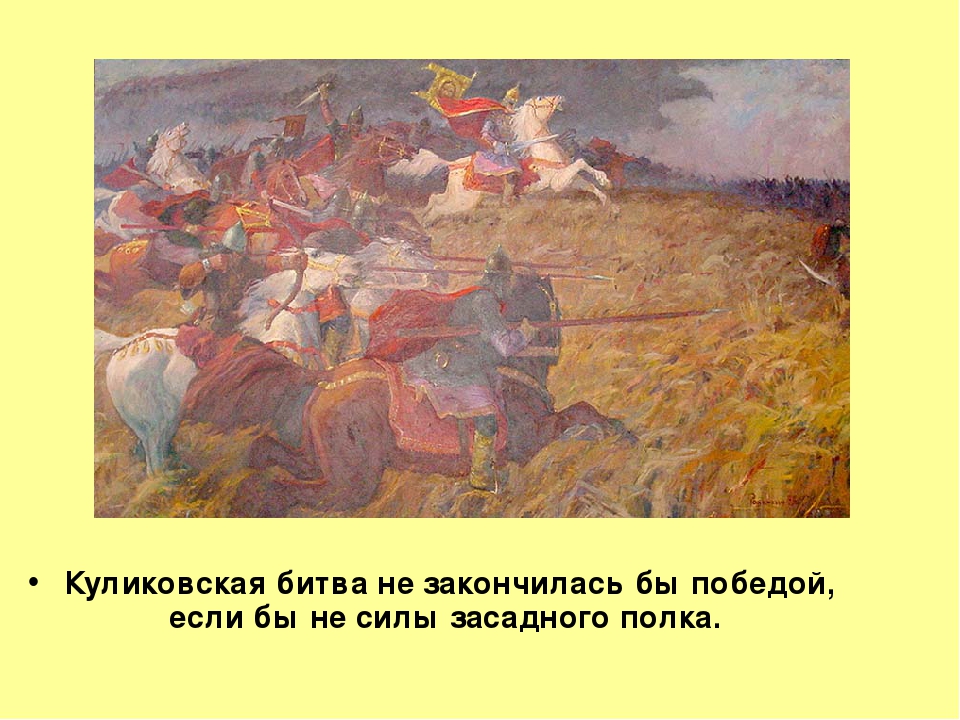

Картина была написана художником во время Великой Отечественной войны (в 1943 г.). Этот год является трагическим и переломным для нашей страны. Поединок между Челубеем и Пересветом также был важным в исходе Куликовской битвы. Этот бой укрепил дух русских полков. В схватке погибли оба воина, но победа была одержана нашим богатырем. Пересвет сумел доехать на уцелевшем коне до русского войска, стоявшего позади. А Челубей после мощного удара копьем упал с коня и так и остался лежать, истекая кровью.

Картина «Поединок на Куликовом поле» находится в Государственном русском музее, который вы можете увидеть на фото выше.

Биография художника

М.И. Авилов – народный художник РСФСР, имеет множество наград, его картины участвовали в выставках в Академии художеств Общества им. А.И. Куинджи. Наиболее известное полотно, которое написал художник Авилов, носит название «Поединок на Куликовом поле». Картина принесла живописцу большой успех, благодаря ей он стал лауреатом Сталинской премии I степени.

Авилов преподавал в Институте им. И.Е. Репина (Академия художеств в Санкт-Петербурге, в то время – в Ленинграде), создавал плакаты и иллюстрации для русской классической литературы.

Каждая картина этого художника наполнена особенной атмосферой. Авилов работал в батальных жанрах (баталия – сцена сражений), преимущественно изображал на своих полотнах знаменательные исторические события Руси и СССР (времена гражданской войны). Художник черпал вдохновение для своих полотен из его современности, а теперь, в наше время, эти картины использутся в качестве иллюстраций для учебников по истории.

Художник Авилов, «Поединок на Куликовом поле»: описание картины

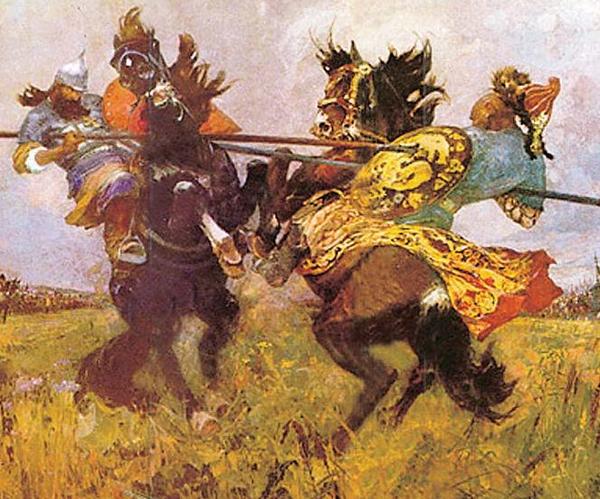

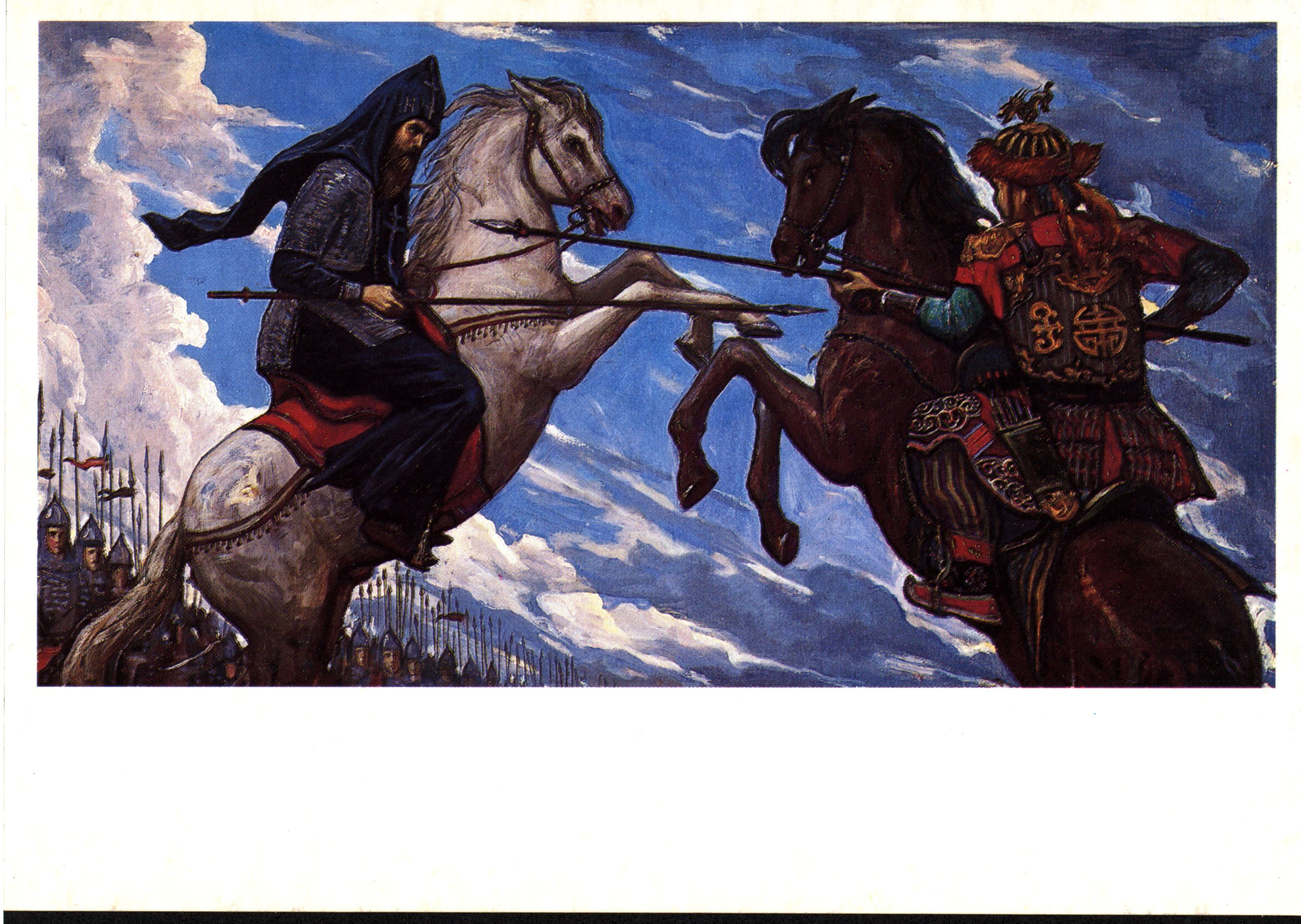

На картине мы с первого взгляда узнаем легендарного русского богатыря Пересвета (художник изобразил его слева). Он облачен в снаряжение русского воина: поблескивающий на солнце шлем, русская рубаха, а поверх нее надета кольчуга с металлическими пластинами, которые крепились в качестве дополнительной защиты. Но это не спасет богатыря. Пересвет погибнет вместе со своим противником Челубеем. Также мы видим, что на русском воине надеты не лапти, а кожаные сапоги. Это говорит нам, что Пересвет – человек богатый или знатного рода.

Пересвет погибнет вместе со своим противником Челубеем. Также мы видим, что на русском воине надеты не лапти, а кожаные сапоги. Это говорит нам, что Пересвет – человек богатый или знатного рода.

Что еще изобразил Авилов? «Поединок на Куликовом поле» (картина) представляет нашему взгляду и отрицательного героя «рассказа» — татарского богатыря Челубея. Художник подробно расписал все зло (для нас это татаро-монгольское иго) в одном лице воина-татарина. На картине этого воина мы увидим справа. Красный малахай на бритой голове уже говорит нам, что это не русский воин, а татарин, наш враг. Обе фигуры (Пересвет и Челубей) запечатлены в самом центре полотна. Они динамичны, изображены крупно, и все это выделяет их на общем плане. Талантливый художник — М. Авилов. «Поединок на Куликовом поле» (описание картины представлено в нашей статье) — исторически значимая работа.

Описание действий

В центре картины Пересвет бьет острием копья, от Челубея идет встречный удар. Оружие обоих воинов врезается в щиты, но пробивает их насквозь и вонзается в тела, прорвав кольчугу. Разъяренные лошади встали на дыбы. Красный малахай слетает с головы Челубея. Вот-вот упадет и он сам. Раненный Пересвет продолжает держаться на коне. Замечательную работу создал М. Авилов — «Поединок на Куликовом поле». Картина, описание которой мы проводим, поражает своей реальностью.

Задний план

Краски, которыми художник расписывал героев полотна, более яркие и насыщенные, чем задний план. Описание войска татар выглядит так: полки расположены справа, со стороны Челубея, и они выражают беспокойство. Татары уже предугадывают исход поединка. Он будет точно не в их пользу. Воин, который стоит ближе к нам, не может стоять на месте и спокойно наблюдать, он внимательно следит за всем, что происходит в поединке. И вот, увидя, как копье пронзает Челубея, он с беспокойством подается вперед.

Русское же войско менее взволновано. Наши воины уверены в силах Пересвета, но они не менее беспокоятся об исходе битвы. До мелочей все изобразил Авилов. «Поединок на Куликовом поле» — картина (описание ее еще не окончено), которая не может оставить равнодушным никого.

Впереди на белом коне восседает князь Дмитрий Донской. Наши воины изображены на дальнем плане и небольшими фигурами, поэтому невозможно рассмотреть эмоции на их лицах.

Так представил Авилов поединок на Куликовом поле. Описание события, которому посвящена картина, позволит вам больше узнать о Куликовской битве. Бой между Пересветом и Челубеем известен большинсту людей во многом благодаря художнику М.И. Авилову.

Примечания к статье

Мы должны гордиться тем, что создал это полотно наш художник — М.И. Авилов. «Поединок на Куликовом поле» (описание картины отсылает нас к далеким событиям) — удивительная работа.

Живописец изобразил на своем полотне легендарное историческое событие Руси. Делая подробное описание, мы невольно начинаем углубляться в историю, стараясь рассказать о полотне, которое написал Авилов — «Поединок на Куликовом поле». Описание картины может заполнить целую главу в учебнике по истории.

Заключение

Мы рассмотрели работу, которую создал М. И. Авилов — «Поединок на Куликовом поле». Описание этой картины расширяет знания о нашей стране, о ее героях и их подвигах. Во всем своем величии здесь представлен дух русского народа, который свергает иго татаро-монголов. Один мощный удар копьем решает судьбу всей Руси. Теперь больше не будет гнета, обычные люди продолжат мирную жизнь, не боясь, что в любое время могут нагрянуть татарские воины и уничтожить их семьи. Богатырь Пересвет в битве с Челубеем погибает, но оставляет о себе вечную память.

И. Авилов — «Поединок на Куликовом поле». Описание этой картины расширяет знания о нашей стране, о ее героях и их подвигах. Во всем своем величии здесь представлен дух русского народа, который свергает иго татаро-монголов. Один мощный удар копьем решает судьбу всей Руси. Теперь больше не будет гнета, обычные люди продолжат мирную жизнь, не боясь, что в любое время могут нагрянуть татарские воины и уничтожить их семьи. Богатырь Пересвет в битве с Челубеем погибает, но оставляет о себе вечную память.

На фото выше представлен монумент, посвященный Куликовской битве.

Благодаря картине художника Авилова многие из нас знают о том, какой подвиг совершил Пересвет и что вообще когда-то состоялась битва на Куликовом поле.

Сочинение по картине Авилова Поединок Пересвета с Челубеем (Поединок на Куликовом поле) описание

Одним из величайших творений выдающегося российского и советского живописца Михаила Ивановича Авилова является картина “Поединок на Куликовском поле”. Данное полотно принесло настоящую известность и успех художнику. Благодаря ей, Михаил Авилов стал лауреатом 1 степени Сталинской премии.

Данное полотно принесло настоящую известность и успех художнику. Благодаря ей, Михаил Авилов стал лауреатом 1 степени Сталинской премии.

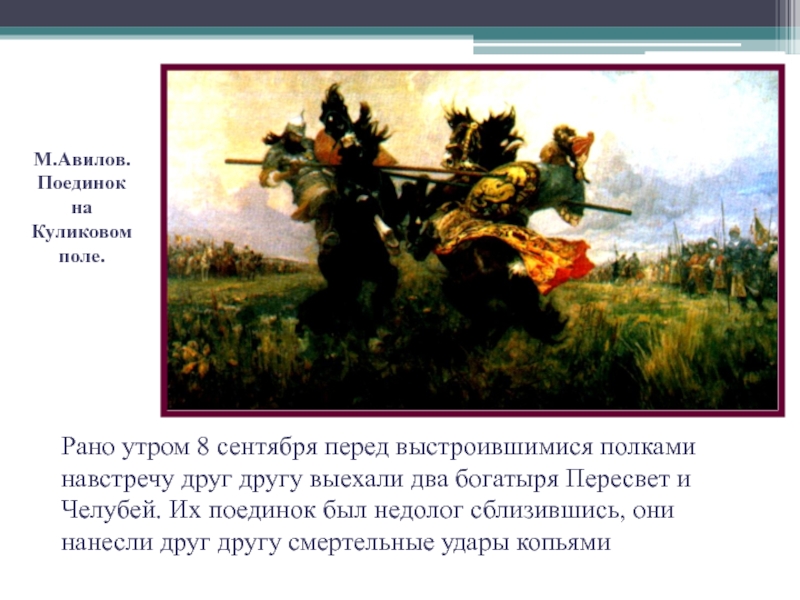

Художник изобразил легендарный бой двух богатырей – Пересвета и Челубея. Оба воина изображены в центре картины, восседающие на конях. Предчувствуя сильное столкновение, кони взвились на дыбы. Стоит отметить, что русский воин изображен слева, а татарский богатырь справа. Как мы можем увидеть, Пересвет облачен в русскую рубаху, поверх которой находится кольчуга с металлическими пластинами, на голове богатыря поблескивает белый шлем. А на ногах у воина кожаные сапоги, которые говорят о его знатном роде.

Вся атмосфера военных действий шикарно передана с помощью цветов и оттенков. Так, позади Пересвета, изображены русские воины. Благодаря мастерству живописца, можно прочувствовать настроение русского войска. Используя больше серых, бледных тонов автор картины позволяет ощутить дух русского войска. Уверенные, стойкие русские богатыри расположились на левой стороне картины. Воины с тревогой ожидают исхода этого важного поединка. Но при этом они тверды и сильны. Во главе войска Михаил Авилов нарисовал самого Дмитрия Донского, восседающего на белом коне.

Воины с тревогой ожидают исхода этого важного поединка. Но при этом они тверды и сильны. Во главе войска Михаил Авилов нарисовал самого Дмитрия Донского, восседающего на белом коне.

В тоже время, напротив Пересвета изображен Челубей. В целом, вся правая сторона картина более насыщена яркими красками. Так, мы можем понять, что вот-вот и с выбритой головы Челубея слетит красный малахай. Татарский воин изображен также крупно, его тело, пораженное копьем, скоро упадет на землю. А войско, которое расположилось в правой части картины, на заднем плане, с ожиданием и нетерпением наблюдает за процессом. Чувства врага художник мастерски передает яркими красками. Неуверенность, нетерпение – вот чувства, которые испытывает вражеское войско. Страх и беспокойство уже пронзили их, ведь они уже предугадали исход поединка.

Безусловно, необходимо отметить, что фигуры самих богатырей являются центральной частью картины. Художник изображает воинов очень крупно, он будто увеличивает их в росте, добавляет тем самым им невиданных сил.

Достаточно взглянуть в лицо русскому воину – Пересвету. Его лицо будто излучает невероятную силу и мощь, которые олицетворяют дух всего русского войска. В тоже время, лица татарского богатыря мы не видим. Художник очень остро передал самый напряженный момент поединка — столкновение, которое предвосхитило весь ход Куликовской битвы. Как мы знаем, в действительности, оба воина героически погибли в этом сражении. Но победа осталась за русским воином, так как конь его прискакал с мертвым телом на седле до своего войска, а тело татарского богатыря в момент столкновения упало бездыханное на землю.

Картина Михаила Ивановича Авилова является поистине достоянием русской культуры. Она потрясающе воплотила в себе одно из важнейших событий в истории Древней Руси.

Описание картины Поединок Пересвета с Челубеем

Традиция, когда от двух войск выставляют по одному воину, для того чтобы решить исход битвы, существует довольно давно. Конечно, на практике не всегда хватало только такого поединка, ведь пришедшие на поле битвы, зачастую приходят туда, чтобы там остаться и многие понимают этот факт. Как известно, побоище на Куликовом поле унесло много человеческих жизней и русских и татарских, после битвы поле было обильно удобрено сильными, молодыми и старыми телами.

Как известно, побоище на Куликовом поле унесло много человеческих жизней и русских и татарских, после битвы поле было обильно удобрено сильными, молодыми и старыми телами.

Авилов предлагает нам картину до битвы, практически перед самой битвой. Два войска сошлись и стоят неподалеку друг от друга сомкнутыми рядами. На свободном пространстве сошлись главные богатыри.

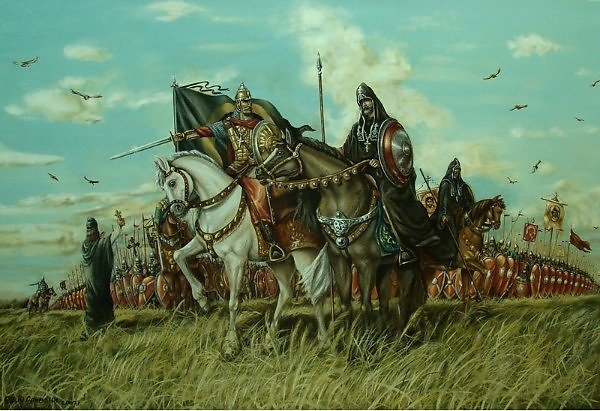

Согласно легенде, Дмитрий Донской приезжал к Сергию Радонежскому для того чтобы получить благословение и духовное наставничество. Одним из монахов Радонежского был Пересвет, который относился к боярскому роду и имел познания в воинском искусстве. Поэтому Сергий Радонежский не только благословил князя, но и отправил с ним своего инока, который смог бы не только молитвой, но и мечом помочь собственной земле.

Таким образом фигура Пересвета представляет собой монаха-воина, который противостоял чужеземному воину Челубею, кстати, профессиональному поединщику. Далее сведения из легенды немного расходятся, однако, практически всегда указывается на гибель каждого воина. Они вонзили друг в друга собственные копья и скончались.

Они вонзили друг в друга собственные копья и скончались.

Тем не менее, эти подробности не столь существенны, как художественная ценность рассматриваемой картины и те мысли, которые хотел передать художник. Перед нами два воина на крупных, ретивых конях, ставших на дыбы. Кони изогнулись и ржут свирепо, а воины сломили друг о друга копья.

Нужно сказать, Авилов не пишет пронзенных воинов, если присмотреться, то копье Пересвета уперлось в щит Челубея, а Челубей погрузил свое копье куда-то к щиту Пересвета. Стоит поразмыслить почему художник изображает поединок именно таким образом, а не следует легенде. Ведь согласно логике его картины, спустя мгновение оба воина слетят с седла и окажутся на земле со сломленными копьями.

Основной акцент сделан на центральные фигуры, но на заднем фоне располагается два войска, которые увлечены зрелищем. Они смотрят как сражаются богатыри, кто-то подбадривает своего воина выкриками, другие просто с интересом слегка наклонились вперед. Богатыри тут изображают как бы квинтэссенцию сил своего народа, собственной цивилизации, за ними стоят остальные воины, которые спустя какие-то минуты станут удобрением для земли.

Авилов — Поединок Пересвета с Челубеем

Несколько интересных сочинений

описание картины М.И. Авилова. Куликовская битва в древнерусской живописи

Общение с известной картиной Михаила Авилова «Битва на Куликовом поле» дает удивительную возможность совершить увлекательное путешествие в Древнюю Русь и ощутить себя сопричастным к трагическим и великим событиям.

Краткое описание картины Авилова «Поединок на Куликовом поле»

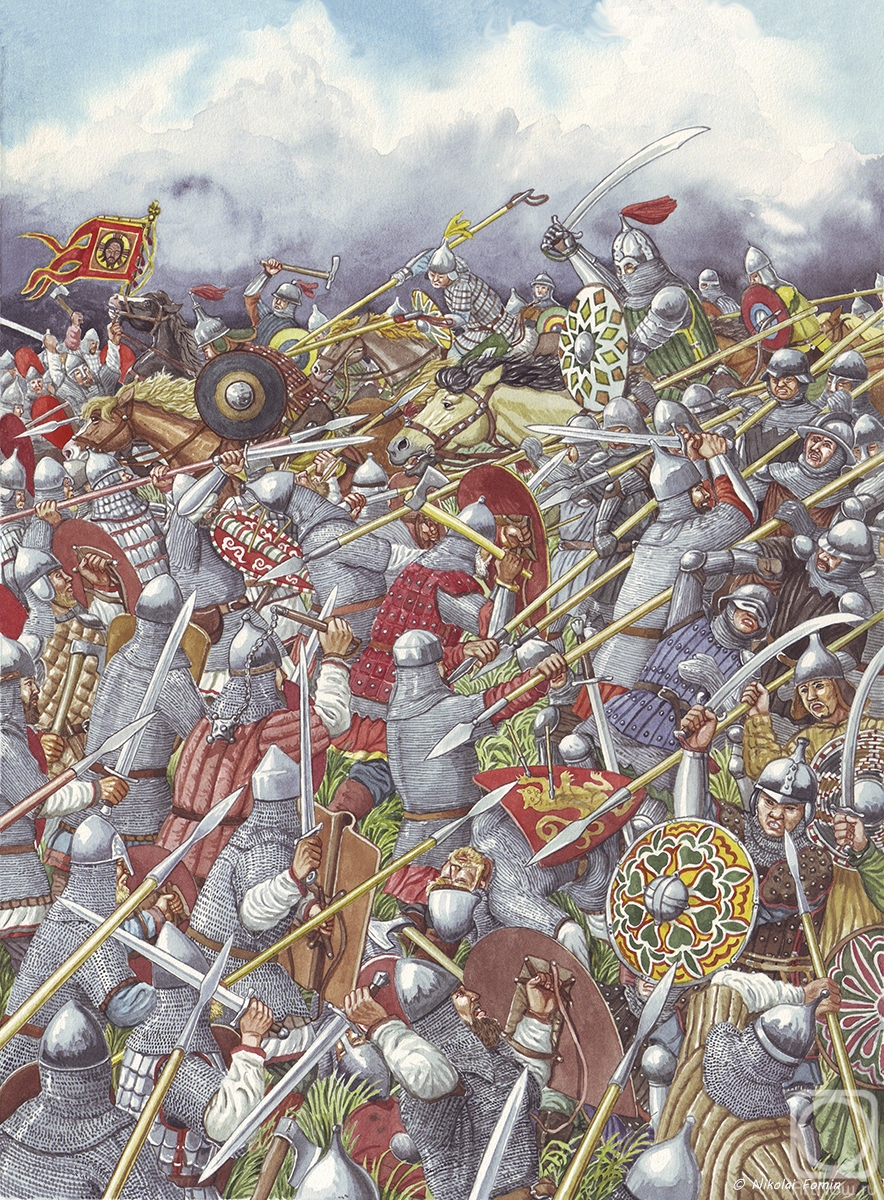

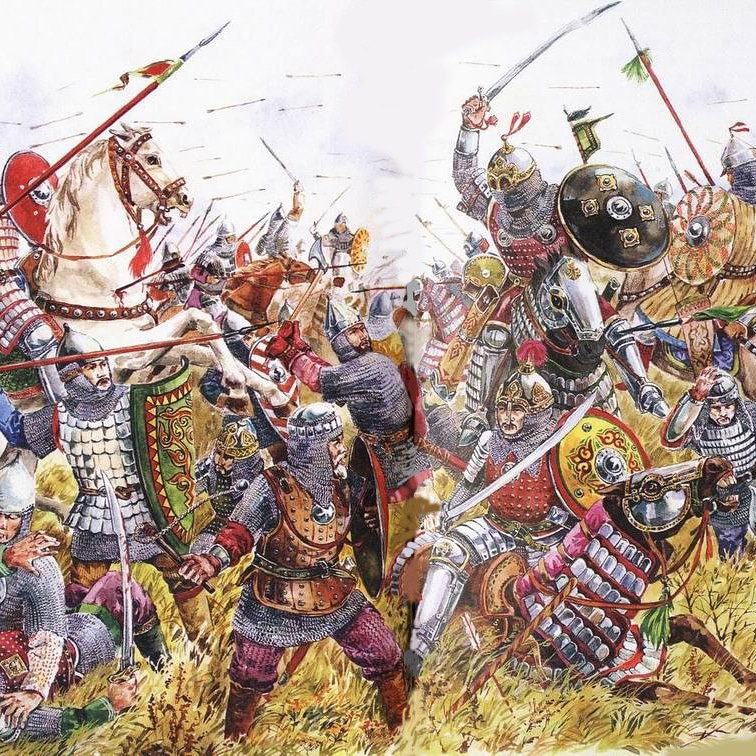

На берегу реки раскинулось широкое поле, часть которого еще покрыта травой, часть же выжжена или вытоптона. Вдоль голубой ленты реки на берегу в полном боевом облачении готовая к бою выстроилась русская рать. С другой стороны картины как антитеза — такое же многочисленное и готовое в любой момент ринуться в бой — расположилось ордынское войско. В центре на переднем плане сошлись в поединке два конных всадника: русский витязь на вороном коне и татаро-монгольский воин на гнедом скакуне. Они изображены в момент, когда сбивают друг друга с разгоряченных коней копьями. Над сражающимися и замершими в боевой готовности воинами небо клубится облаками: с ордынской стороны яркое голубое, со стороны русских как угроза врагам — желто-серое, неспокойное.

В центре на переднем плане сошлись в поединке два конных всадника: русский витязь на вороном коне и татаро-монгольский воин на гнедом скакуне. Они изображены в момент, когда сбивают друг друга с разгоряченных коней копьями. Над сражающимися и замершими в боевой готовности воинами небо клубится облаками: с ордынской стороны яркое голубое, со стороны русских как угроза врагам — желто-серое, неспокойное.

Русь и Орда после Чингисхана и Батыя

В середине 14 века после смерти хана Батыя на ордынском престоле сменилось около 25 правителей, а Орду разрывали усобицы, в результате которых государство раскололось на две части: западную и восточную. Восточную часть Золотой Орды возглавил потомок Чингисхана хан Тохтамыш. А в западной части власть захватил коварный военачальник Мамай, хитростью и обманом захвативший престол. Усмирив на время силой усобицы, он решил вернуть былую власть над Русью. Посланный им в Нижнегородское княжества Араб-шах нанес жестокое поражение объединенному русскому войску, которое возглавлял московский князь Дмитрий Боброк Волынский. За этим последовало сражение русских и ордынских войск на реке Воже. Русской ратью в этой битве командовал московский князь Дмитрий Иванович Донской. А ордынским войском — сам Мамай. На этот раз удача сопутствовала русским, а разгромленный Мамай затаил в душе мысль о реванше. Возможность и исход такого реванша — в описании картины «Поединок на Куликовом поле», представленном в статье.

За этим последовало сражение русских и ордынских войск на реке Воже. Русской ратью в этой битве командовал московский князь Дмитрий Иванович Донской. А ордынским войском — сам Мамай. На этот раз удача сопутствовала русским, а разгромленный Мамай затаил в душе мысль о реванше. Возможность и исход такого реванша — в описании картины «Поединок на Куликовом поле», представленном в статье.

Великое противостояние

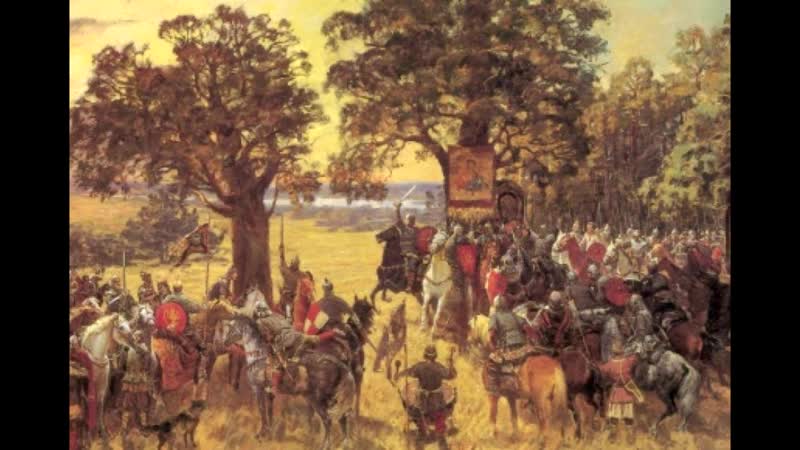

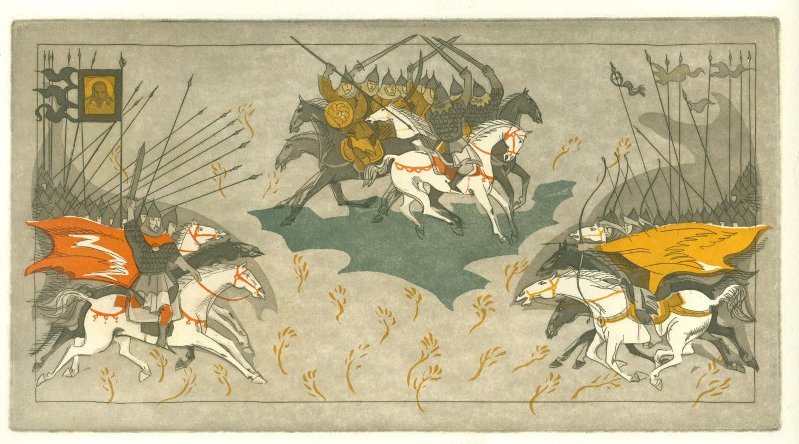

В кратком описании картины «Поединок на Куликовом поле» представлена композиция, повторяющая построение войск перед Куликовской битвой. Накануне 8 сентября 1380 года у места впадения реки Непрядвы в Дон собрались в противостоянии две огромные рати во главе с Дмитрием Ивановичем и Мамаем. Основу русского войска составляли москвичи. Под руководством московского князя объединились воины почти изо всех русских княжеств. Под ордынским командованием собрались народы Поволжья и Кавказа, подчиненные Ордой, а также Литовское и Рязанское княжества.

Именно этот момент и изобразил автор на своем полотне. На Куликовом поле слева и справа выстроились в боевой готовности ордынские и русские войска. Русские дружины размещаются в соответствии с исторической информацией у берега Дона, через который они только что переправились. Воины, стоящие в первых рядах, держат в руках хоругви с ликом Иисуса Христа как знак благословения и Божией поддержки.

На Куликовом поле слева и справа выстроились в боевой готовности ордынские и русские войска. Русские дружины размещаются в соответствии с исторической информацией у берега Дона, через который они только что переправились. Воины, стоящие в первых рядах, держат в руках хоругви с ликом Иисуса Христа как знак благословения и Божией поддержки.

Чтобы избежать неминуемых кровавых рек, согласно преданию, было решено определить исход битвы поединком двух могучих богатырей. От ордынцев им стал Челубей, а от русских — воин-монах Пересвет, посланный с ратью Дмитрия Ивановича основателем Троице-Сергиева монастыря Сергием Радонежским. Именно Пересвет и Челубей — главные персонажи полотна. Вернемся к описанию картины «Поединок на Куликовом поле». Они занимают центр полотна и, согласно иконической иерархии, кажутся гораздо крупнее прочих ратников, что не соответствует возможному расстоянию между поединщиками и их войском.

Правда о Пересвете и образ русского богатыря

Пересвет — фигура равнозначно реальная и легендарная. Многие люди считают Пересвета героем народных былин, выдуманным персонажем, собирательным образом древнерусского богатыря. На самом деле воспетый в народном творчестве воин был вполне реальной личностью. О его судьбе известно немного. Происходил он из знатного боярского рода Брянского княжества. Отрочество и юность Александра Пересвета проходили в трудах и молитвах, а также в военной подготовке, чтобы он в любой момент мог встать на защиту Отечества. Далее его судьба была связана с защитой родной земли — много сил отдал он ратному труду, служа в княжеском войске.

Многие люди считают Пересвета героем народных былин, выдуманным персонажем, собирательным образом древнерусского богатыря. На самом деле воспетый в народном творчестве воин был вполне реальной личностью. О его судьбе известно немного. Происходил он из знатного боярского рода Брянского княжества. Отрочество и юность Александра Пересвета проходили в трудах и молитвах, а также в военной подготовке, чтобы он в любой момент мог встать на защиту Отечества. Далее его судьба была связана с защитой родной земли — много сил отдал он ратному труду, служа в княжеском войске.

Позже вместе со своим, вероятно, двоюродным братом Андреем по прозвищу Ослябя, также из боярского брянского рода, стал иноком. По преданию, постриг приняли в Ростовском Борисоглебском монастыре. Затем они перешли в подмосковный Троице-Сергиев монастырь, но как именно туда попали — неизвестно.

К 1380 году это были уже немолодые монахи, известные многим как отважные и непобедимые витязи, могучие русские богатыри. Прежде чем уйти на битву, благословленный Сергием Радонежским, Пересвет совершил молитву в часовне св. Дмитрия Солунского — покровителя русского воинства.

Прежде чем уйти на битву, благословленный Сергием Радонежским, Пересвет совершил молитву в часовне св. Дмитрия Солунского — покровителя русского воинства.

Согласно сохранившимся описаниям из Никоновской летописи, во время поединка Александр Пересвет был одет в монашескую ризу, данную ему Сергием Радонежским. Одеяние было со всех сторон покрыто изображениями креста. На голове богатыря был надет шлем, а поверх него — куколь (головной убор монахов, покрывающий голову, шею и даже плечи). Из вооружения Пересвет имел только копье. Был ли у него конь, нигде не упоминается.

По разным источникам, исходом поединка было тяжелое ранение или гибель монаха. Однако вместе со всеми павшими он похоронен на поле не был — его перевезли и похоронили в храме Рождества Богородицы в Симоновском монастыре.

Что же касается художественного образа Пересвета, созданного Авиловым, то идеологически герой является примером смелости и мужества, идеальным ориентиром для воспитания в созерцающих полотно гордости за свою Родину и ее защитников, патриотизма и интереса к истории. А вот тем, кто не просто заинтересовался, но и сопоставил факты, станет очевидно, что Пересвет Авилова достаточно еще молод. Его одежда более походит на одежду ратника: шлем-шишак, кольчуга, щит. Ни о каком монашеском облачении с крестами и куколе речи не идет. Так что при всем правдоподобии образа Александра Пересвета, историческая правда в картине явно нарушена.

А вот тем, кто не просто заинтересовался, но и сопоставил факты, станет очевидно, что Пересвет Авилова достаточно еще молод. Его одежда более походит на одежду ратника: шлем-шишак, кольчуга, щит. Ни о каком монашеском облачении с крестами и куколе речи не идет. Так что при всем правдоподобии образа Александра Пересвета, историческая правда в картине явно нарушена.

Загадка Челубея и художественный образ воина

Что же касается образа Челубея, или, как его еще знает история, Тимир-мурзы или Таврула, любимого воина Мамая, то летописи сохранили о нем упоминание как о грозном и непобедимом воине. Кроме того, его считали бессмертным. Челубей провел триста поединков и во всех вышел победителем. Такая удача кажется мифологической. Однако загадку жизнестойкости и непобедимости ордынского воина теперь смогли объяснить.

Челубей был тибетским монахом, освоившим практику боевой магии Бон-по. Искусство этой борьбы заключается во владении магическими заклинаниями по вызыванию духов-демонов и умении применять их во время боя, призывая их себе на помощь. При этом посвященный «бессмертный» фактически продает душу темным силам, и его никто не может победить. Однако такой человек добровольно обрекает свою душу после смерти на пребываение в царстве демонов. Сразить «бесноватого» может только воин, облеченный силою от Бога. Именно им и был русский витязь-монах Пересвет.

При этом посвященный «бессмертный» фактически продает душу темным силам, и его никто не может победить. Однако такой человек добровольно обрекает свою душу после смерти на пребываение в царстве демонов. Сразить «бесноватого» может только воин, облеченный силою от Бога. Именно им и был русский витязь-монах Пересвет.

Образ Челубея в картине Авилова очень правдоподобен, но явно уступает мощью русскому богатырю. Если внимательно рассматривать экипировку ордынского воина и сравнивать ее с известными фактами, то выясняется, что обычно ордынцы одевались в простеганный подбитый кафтан. Под него поддевали доходящий до колен панцирь с железными наплечниками и перчатками. А под панцирь — кожаную куртку с железными обручами, закрепленными от локтя до кисти на узких рукавах. На ноги надевали мягкие кожаные сапоги, обитые металлическими пластинами, одна из которых, видимо пяточная, имела острый шип. На голову — шлем круглой формы с наносником и кольчужной сеткой, прикрывавшей плечи и шею. Маковка шлема украшалась двумя пучками волос. Из оружия обычно использовались кривые сабли, луки, копья, кинжалы.

Из оружия обычно использовались кривые сабли, луки, копья, кинжалы.

На картине Авилова Челубей игнорирует традицию: одет он в обычный халат из тонкой ткани, для монаха слишком богато украшенный. Что одето под халатом — не видно. На ногах — штаны и сапоги до середины икры, на заднике которых видна металлическая «заплатка». Ни обшивки из железных пластин, ни шипа на «заплатке» не видно. Голова Челубея покрыта дорогой шапкой с меховой опушкой, сосем непохожей на шлем. Нет у нее и двух пучков волос на макушке. Кроме того, персонаж имеет для защиты щит. При сохранении явного правдоподобия и этот образ в полотне исторически недостоверен. Даже если брать в расчет «бессмертие» Челубея, вряд ли воин, понимая всю важность и сложность момента, станет так рисковать.

Поединок Добра со Злом

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем» была написана Авиловым в тяжелые для страны годы — Великую Отечественную войну.

Авторский замысел, вызревавший около 25 лет, был реализован всего за шесть месяцев. Хотел ли автор через легендарные образы аллегорически отразить события своего времени или нет — неизвестно, но так получилось. Если рассматривать картину с точки зрения вечной борьбы в мире Добра и Зла в образе Пересвета и Челубея, то почему бы не представить себе Добром Советский Союз и его армию, насмерть сошедшуюся в схватке с фашистской Германией, гитлеровской армией — олицетворением Зла.

Хотел ли автор через легендарные образы аллегорически отразить события своего времени или нет — неизвестно, но так получилось. Если рассматривать картину с точки зрения вечной борьбы в мире Добра и Зла в образе Пересвета и Челубея, то почему бы не представить себе Добром Советский Союз и его армию, насмерть сошедшуюся в схватке с фашистской Германией, гитлеровской армией — олицетворением Зла.

Так что картина Авилова «Поединок на Куликовом поле» всегда будет актуальной и может рассматриваться с точки зрения воплощения идеи единения русского народа против врагов, а образ Пересвета — как ориентир для подражания в любви к Родине, готовности отдать свою жизнь за родную землю.

XVI-XVII век: житийная икона21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Историки единодушны во мнении, когда говорят о Куликовской битве: тем ветреным осенним днем у берегов реки Непрядвы решилось будущее Русской земли.

В одной точке соединились горе и терпение, жажда освобождения от ига, сила, воля и вера. В одном месте совпали в своих чаяниях величайшие люди своего времени: деятельные, мудрые, дальновидные, сильные духом монахи и воины. Преподобный Сергий, игумен Радонежский, и великий князь Дмитрий Иванович, прозванный после битвы Донским, их предшественники митрополиты Московские и всея Руси Петр и Алексий, воспитавшие князя Дмитрия, а также сотни тысяч безымянных русских воинов – вот они, победители.

Воинский подвиг стал ещё и подвигом духовным, подвигом священным. Как катализатор он запустил мощные процессы, способствовавшие объединению разрозненных земель в единое государство. Нет, Куликовская битва не была окончательной победой над татаро-монголами. Иго было сброшено только сто лет спустя. Однако именно Куликовская битва развеяла миф о непобедимости Золотой Орды, дала надежду и породила героев.

Куликовская битва на многие столетия остается в поле внимания художников.

Исторический жанр в живописи во все времена был идеологическим. Но это никогда не мешало художникам делать свои работы концептуальным высказыванием и личным переживанием.

В 1959 году реставраторами была раскрыта одна из икон ярославской школы. Под темным слоем олифы и верхними записями было открыта так называемая наделка (то есть дополнение к иконе) с сюжетом о «Мамаевом побоище». По всей видимости, наделка была сделана в восьмидесятые годы XVII века.

В центре композиции изображен легендарный поединок Пересвета с Челубеем, справа – воинство Дмитрия Донского, готовое к бою, слева – лагерь Мамая. В самой нижней части композиции изображены встреча победителей и погребение воинов, погибших за други своя. Икона находится в собрании Ярославского художественного музея.

Икона находится в собрании Ярославского художественного музея.

Развитие искусства, вектор его движения напрямую зависит от среды и общества, времени и его моды. Военные потрясения начала XIX века, победное шествие Наполеона по Европе, война 1812 года, – эти события так или иначе коснулись практически всех сфер русской жизни и определили всплеск интереса не только к настоящему, но и к героическому прошлому страны.

Изданная в 1818 году «История государства Российского» Карамзина буквально взорвала общественное мнение и надолго стала предметом бурных салонных дискуссий. Перу Карамзина также принадлежала и статья «О случаях и характерах в Русской истории, которые могут быть предметом художеств». Этой статьей историк задал планку и определил тему актуальную в искусстве:

«Мысль задавать художникам предметы из отечественной истории достойна вашего патриотизма и есть лучший способ оживить для нас ее великие характеры и случаи, особливо пока мы еще не имеем красноречивых историков, которые могли бы поднять из гроба знаменитых предков наших и явить тени их в лучезарном венце славы… Должно приучить россиян к уважению собственного; должно показать, что оно может быть предметом вдохновений артиста и сильных действий искусства на сердце.

Не только историк и поэт, но и живописец и ваятель бывают органами патриотизма…

Мы приблизились в исторических воспоминаниях своих к бедственным временам России; и если живописец положит кисть, то ваятель возьмет резец свой, чтобы сохранить память русского геройства в несчастиях, которые более всего открывают силу в характере людей и народов. Тени предков наших, хотевших лучше погибнуть, нежели принять цепи от монгольских варваров, ожидают монументов нашей благодарности на месте, обагренном их крови. Может ли искусство и мрамор найти для себя лучшее употребление?»

Но еще задолго до карамзинской статьи профессура Академии художеств в качестве экзаменационных испытаний предлагала выпускникам тему «Дмитрий Донской на Куликовом поле», причем программа четко оговаривала, как должен быть изображен князь: «Представить Великого Князя Дмитрия Донского, когда по содержании победы над Мамаем, оставшиеся Князья Русские и прочие воины находят его в роще при последнем почти издыхании, кровь струилась еще из ран его: но радостная весть о совершенном поражении татар оживляет умирающего великого князя ».

Одной из таких академических работ является картина Ореста Кипренского , написанная им в 1805 году и названная «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Такое же название имеет и созданная двадцатью годами позже, в 1824 году, работа Василия Сазонова.

Орест Кипренский. Дмитрий Донской на Куликовом поле

Лучшие произведения итальянской и фламандской школы живописи были ориентирами для молодого Ореста Кипренского, взявшегося за разработку сюжета выпускного экзамена в Академии художеств. Наверное, поэтому на его картине героический защитник отечества, князь Дмитрий Донской, меньше всего похож на русского князя, каким мы привыкли его себе представлять. Отсутствие национального колорита ничуть не смущало автора, как не удивило оно и экзаменаторов.

«Голова великого князя исполнена выражения. И радость об одержанной победе, его одушевляются, купно с благодарностью ко Всевышнему, живо изображены в томных взорах его, устремленных к небесам. Сие произведение есть первый опыт трудов сего молодого художника, подающего о себе большую надежду », – говорилось в отзыве на работу будущего первого русского портретиста. 1 сентября 1805 года Кипренский был удостоен за картину большой золотой медали. Сейчас работа находится в собрании Русского музея (Санкт-Петербург).

1 сентября 1805 года Кипренский был удостоен за картину большой золотой медали. Сейчас работа находится в собрании Русского музея (Санкт-Петербург).

Василий Сазонов. «Дмитрий Донской на Куликовом поле»

Крепостной графа Николая Румянцева Василий Сазонов был определен своим патроном в 1804 году на учебу в Академию художеств. Успехи молодого живописца в области рисования были настолько выдающимися, что граф дал крепостному вольную. Блестящий выпускник Академии, Сазонов при поддержке графа продолжил обучение в Италии, где делал копии работ Караваджо и Тициана.

Вернувшись в Россию, художник обратился к учебной теме Академии художеств и написал картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Сазонов изобразил раненого князя в окружении воинов. Перед ним коленопреклоненные казаки и человек в латах и царской мантии. По всей видимости, это боярин Михаил Бренок, с которым князь поменялся одеждой и конем в самом начале сражения. За эту картину, а также выполненные в Италии копии, Сазонов в 1830 году был удостоен звания академика. Картина находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Картина находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

К середине XIX века история Куликовского сражения исчезает из поля зрения художников, уступая место сюжетам современности. И даже попытки Николая I превратить Зимний дворец, переживши в декабре 1837 года страшный пожар, в «Новый Ватикан», остались нереализованными. В том пожаре погибли уникальные интерьеры, выполненные Растрелли, Монферраном, Кваренги, и были утрачены росписи, описывающие ключевые события отечественной истории. Новый цикл картин из русской истории не получился, однако официальный запрос не остался без внимания академическим сообществом.

В 1850 году по заказу Николая I французский баталист Ивон Адольф в Париже пишет монументальное полотно «Битва на Куликовом поле». Первоначально планировалось, что картина украсит интерьеры нижнего коридора Храма Христа Спасителя, задуманного как храм-памятник героям войны 1812 года. Однако планы изменились. Сегодня работа украшает пролет лестницы (аванзал), ведущий в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

Однако планы изменились. Сегодня работа украшает пролет лестницы (аванзал), ведущий в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

В 1870-е годы «Куликовская битва» как тема включалась в программу оформления интерьеров Исторического музея. Одно из панно было заказано Валентину Серову , историческим консультантом которого стал Иван Забелин. Забелин был не только руководителем Исторического музея, но и одним из авторитетнейших специалистов по истории Древней Руси. На стенах музея он желал видеть народный эпос, который не оставит зрителя равнодушным и даст почувствовать связь времен.

Но ни Серов, ни Сергей Малютин, которому после Серова было поручено сделать панно, ни Сергей Коровин, так и не завершили работу. Слишком много противоречий возникало между заказчиками и исполнителями. Всех требований ученых так и не удалось удовлетворить ни одному живописцу. Рама, в которой планировалось разметить панно, пустовала вплоть до 1950 года, пока в ней не был помещен нейтральный пейзаж с видами Москвы.

Валентин Серов. После Куликовской битвы, эскиз

Серов напряженно работал над эскизом к панно. В 1894 году, побывал на Куликовом поле, детально прорабатывал композицию. Сохранились сотни набросков и восемь эскизов, часть из которых была выполнена в масле. Работа регулярно обсуждалась на заседаниях Ученого совета Исторического музея, менялась композиционно и даже художественно по настойчивому требованию Забелина.

Первое время Серов послушно следовал указаниям, но в 1898 году после очередного заседания отказался от продолжения работы над эскизом и вернул деньги, выданные ему Историческим музеем в счет оплаты картины. Многочисленные эскизы сегодня хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Исторического музея.

Чуть раньше к теме событий Куликовской битвы обратился выходец из уфимского купечества Михаил Нестеров . Впрочем, выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества интересовала не только батальная сторона событий 1380 года.

Нестеров был тем художником, который одним из первых обратился к теме религиозной самобытности страны и сделал героем живописного полотна – святого отшельника. Троице Сергиева лавра, рядом с которой поселился художник (он гостил в имении Мамонтовых в Абрамцево), прочно вошла в его жизнь. Здесь он черпал вдохновение и силы.

Троице Сергиева лавра, рядом с которой поселился художник (он гостил в имении Мамонтовых в Абрамцево), прочно вошла в его жизнь. Здесь он черпал вдохновение и силы.

Первой работой над образом святого стала картина «Видение отроку Варфоломею» (1889-90). Работа была куплена Третьяковым, имела успех, но публикой была оценена неоднозначно. Зато сам Нестеров утвердился в своем желании написать «житие» великого подвижника земли русской, тем более что в 1892 году в России должно было отмечаться 500-летия со дня Успения преподобного Сергия, игумена Радонежского. Так появляется «Юность преподобного Сергия» (1892), триптих «Труды преподобного Сергия» (1896-97) и «Преподобный Сергий Радонежский» (1899).

С каждой новой работой образ святого становился все выразительнее, монументальнее и глубже. Не мог Нестеров обойти вниманием и встречу князя Дмитрия с преподобным Сергием.

Всю русскую землю, а не только свой личный удел шел защищать молодой князь Дмитрий. Он твердо верил в помощь Божию: и когда перед Донской иконой Божией Матери читал «Бог нам прибежище и сила», и когда пришел взять благословение у старца вступить в бой с безбожниками.

Для Нестерова ключевой темой стало напряжение той минуту, когда преподобный благословляет коленопреклоненного князя. Впрочем, эскиз «Благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву» так и не был завершен Нестеровым. Он был не удовлетворен своими набросками и писал о них Елизавете Мамонтовой: «…тема давно была намечена мной для серии картин к истории Радонежского чудотворца, но все наброски, что я делал, не были интереснее любой программы…» В 1897 году «Юность преподобного», «Труды преподобного» и акварель «Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву с татарами» были переданы художником в дар городской галерее братьев Третьяковых.

XX век: главный герой – народВ самые сложные и тяжелые годы Второй мировой войны заработала идеологическая машина. Мобилизованы были все силы, в том числе изобразительное искусство, перед которым стояла цель через воскрешение народной памяти, через примеры доблестных побед над агрессором поддержать дух народа. Александр Бубнов пишет свое знаменитое «Утро на Куликовом поле» (1943-47), а баталист Михаил Авилов создает «Поединок на Куликовом поле» (1943).

Александр Бубнов пишет свое знаменитое «Утро на Куликовом поле» (1943-47), а баталист Михаил Авилов создает «Поединок на Куликовом поле» (1943).

Александр Бубнов окончил Высший художественно-технический институт. Увлекаясь творчеством художников-передвижников и русским реализмом, он сосредоточился на историческом жанре. Молодой романтик, Бубнов в начале своей творческой карьеры грешил чрезмерной идеализацией советской действительности. Но именно в годы Великой Отечественной войны, работая над агитационными плакатами и листовками, он серьезно обращается к историческому жанру.

В 1943 году Бубнов работает над своим программным произведением «Утро на Куликовом поле». Замысел «Утра» возник у художника еще в 1938 году. Первоначально темой его картины была история битвы на Чудском озере, однако обращение к документам и серьезное погружение в историческую литературу убедило Бубнова писать именно Куликовское сражение.

Полтора года работы над эскизами, поиск образов и пластических решений, долгая и тщательная проработка деталей, исключающая даже намека на бутафорность персонажей, позволили художнику создать характерное полотно. В картине есть не только историческая правда, в ней читается эпический размах и посыл: главный герой любого сражения – народ.

В картине есть не только историческая правда, в ней читается эпический размах и посыл: главный герой любого сражения – народ.

За картину «Утро на Куликовом поле» в 1948 году Бубнов был удостоен Государственной премии СССР. Его картина, репродукции которой вошли в учебники по истории, находится в собрании Третьяковской галереи, в Москве.

Михаил Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем

Выпускник батальной мастерской Академии художеств, участник Первой мировой и гражданской войн, Михаил Авилов в своих работах демонстрирует не только мастерство живописца, он поражает убедительностью изображения батальных сцен.

К теме поединка богатыря-монаха Александра Пересвета и татарского мурзы Челубея Авилов обратился еще в 1917 году. Но тогда картина не получилась и даже была уничтожена автором.

В 1942 году, приехав в Москву из эвакуации, художник получил большую мастерскую, что позволило ему вернулся к теме Куликовского сражения. «Дмитрий Донской у Сергия Радонежского», «Дмитрий Донской решает переправляться за Дон», «Куликовская битва», «Бегство Мамая» – четыре больших эскиза были созданы Авиловым, но лишь один из них – противостояние русского витязя и татарского богатыря – стал законченным произведением, вошедшим в анналы мирового изобразительного искусства. В 1946 году за картину «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» Авилов был награжден Сталинской премией первой степени. В настоящее время картина находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

В 1946 году за картину «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» Авилов был награжден Сталинской премией первой степени. В настоящее время картина находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

80-е годы XX века стали следующим периодом и новой волной интереса к теме Куликовского сражения: в 1980 году страна отмечала 600-летие со дня Куликовской битвы. К этому юбилею были приурочен цикл «Поле Куликово» Ильи Глазунова, триптих «Поле Куликово» Юрия Ракши, а на киностудии Мосфильм режиссером Романом Давыдовым снят мультипликационный фильм «Лебеди Непрядвы».

Илья Глазунов. Цикл «Поле Куликово». Дмитрий Донской. 1980

Илья Глазунов. Цикл «Поле Куликово». Канун. 1978

Ленинградец, блокадник, Илья Глазунов , как и многие, потерял в той страшной войне родителей. После эвакуации вернулся в Ленинград, окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Изучая историческую литературу, летописи, жития, Глазунов двадцать лет своей жизни посвятил работе над циклом «Поле Куликово», в который вошло тридцать картин. В шестидесятые годы появились первые полотна: «Гонец», «Штурм города», «Хан Мамай», а знакомство публики с циклом было приурочено к грандиозному юбилею, 600-летию Куликовской битвы.

Изучая историческую литературу, летописи, жития, Глазунов двадцать лет своей жизни посвятил работе над циклом «Поле Куликово», в который вошло тридцать картин. В шестидесятые годы появились первые полотна: «Гонец», «Штурм города», «Хан Мамай», а знакомство публики с циклом было приурочено к грандиозному юбилею, 600-летию Куликовской битвы.

В 1980 году Глазунов был удостоен звания народного художника СССР. Говоря о своем цикле, Глазунов поясняет, что стремился «передать только жизненную достоверность, истинность происходящего, чтобы еще раз наш современник прикоснулся к великому прошлому Родины, с новой силой почувствовал бы неразрывную связь времен, связь поколений, свою сопричастность к событиям давно минувших эпох».

Юрий Ракша. Триптих “Поле Куликово”. 1980.

Левая часть – “Благословение на битву”

Юрий Ракша с детства увлекался не только рисованием, но и историей. Он с серебряной медалью окончил Суриковскую художественную школу, ВГИК, работал на Мосфильме, участвовал в съемках десятка фильмов и никогда не оставлял живопись. Каждый новый фильм рождал в нем замысел для будущего полотна. Так было и с картиной «Восхождение» по роману В. Быкова. «Без сцены казни главного героя Сотникова, – вспоминал Ракша, – я не решился бы на громаду “Куликова поля”».

Каждый новый фильм рождал в нем замысел для будущего полотна. Так было и с картиной «Восхождение» по роману В. Быкова. «Без сцены казни главного героя Сотникова, – вспоминал Ракша, – я не решился бы на громаду “Куликова поля”».

Работать над картиной он начал в 1879 году и уже тогда понял, что она станет его главным и последним творением. В ноябре врачи поставили страшный диагноз – лейкоз, пообещали «максимум месяц». Жена художника вспоминает, как Юрий работал до изнеможения, мужественно боролся со смертью и старался скрыть физические муки. «Он торопился, – вспоминала Ирина Ракша, – держался за кисть, как за спасательный круг, и тогда же сказал, что у каждого должно быть свое поле Куликово».

Юрий Ракша. Триптих “Поле Куликово”. Центральная часть – “Предстояние”

Ракша любил работы Нестерова и ориентировался на них в своем замысле, но его композиционное решение было все-таки иным, кинематографичным. Три места действия, разбросанные по времени, даны одновременно. Эта авторская находка, имеющая иконописные истоки, позволяет зрителю последовательно воспринять события. «Благословение на битву», «Проводы ополчения» и ключевой центр «Предстояние» – рождают состояние народного духа. Духовный подвиг совершается именно здесь и сейчас, когда стоят бок о бок святой отшельник и молитвенник, матери, сестры и жены, среди которых смиренная и мужественная Евдокия и воины, вглядывающиеся вдаль, туда, где лагерем стоит враг.

Эта авторская находка, имеющая иконописные истоки, позволяет зрителю последовательно воспринять события. «Благословение на битву», «Проводы ополчения» и ключевой центр «Предстояние» – рождают состояние народного духа. Духовный подвиг совершается именно здесь и сейчас, когда стоят бок о бок святой отшельник и молитвенник, матери, сестры и жены, среди которых смиренная и мужественная Евдокия и воины, вглядывающиеся вдаль, туда, где лагерем стоит враг.

Юрий Ракша. Триптих “Поле Куликово”. Правая часть – “Проводы ополчения”

Ракша писал о своей картине: «Почему же Куликово поле осталось в веках? Да потому, что здесь утверждалась идея и вера в русскую государственность. Русь поверила в себя. Русь стала Русью… по-прежнему главное должно быть в лицах, в глазах, и я высвечиваю их, а потому меньше костюмности, антуража. Очень важен пейзаж. Единый для всех частей горизонт объединяет и Москву, и Троицкий монастырь, и поле Куликово. Объединяет в одно целое, и все это – Родина. Благословенная наша Родина, которую надо отстоять ».

Благословенная наша Родина, которую надо отстоять ».

8 сентября 1380 года возле впадения в Дон речки Непрядвы произошло сражение, получившее название Куликовской битвы. Итогом боя на Куликовом поле стала полная победа русских. О мифах и исторических фактах великого события читайте в материале «Ленты.ру».

На поле, расположенном возле впадения в Дон речки Непрядвы, супротив друг друга на рассвете выстроились русские и татарские войска. Едва рассеялся туман, началась сеча, продолжавшаяся как минимум три часа. Итогом ее стала полная победа русских полков, которые еще долго гнали бежавшего противника по степи.

История сия известна каждому мало-мальски грамотному россиянину, ее изучают в школе, она кочует из учебника в учебник уже не одно столетие. Естественно, этими сухими фактами дело не ограничивается, и рассказ о сражении обрастает подробностями. Например, сведениями о численности войск, расположении полков, участии самого Дмитрия Донского, знаменитом поединке Пересвета и Челубея и многих других. Однако с этой, казалось бы, общепризнанной информацией все обстоит гораздо сложнее.

Однако с этой, казалось бы, общепризнанной информацией все обстоит гораздо сложнее.

Дело в том, что в нашем мире одновременно существуют две совершенно разные «истории». Есть учебный предмет, где все подчинено дидактике, методике, патриотическому воспитанию и прочим чисто педагогическим вопросам. Большинство описаний и трактовок в учебниках однозначны, дабы нерадивым школярам проще было их запоминать, почти всегда есть четкое деление на «своих» и «чужих», «хороших» и «плохих».

Другая «история» — сложнейшая наука, где практически нет точных ответов на вопросы. Это мир научных дискуссий и предположений, сложнейшее переплетение данных различных исторических дисциплин и полифония мнений. Историки, археологи, этнографы, нумизматы, специалисты по летописанию и прочие ученые мужи (и дамы, конечно) стараются создать не противоречащую множеству фактов версию событий, что подчас оказывается чрезвычайно сложно. Согласитесь, в школьном учебнике нет нужды отражать десятки точек зрения на происхождение славян, появление термина «Русь» или происхождение Рюрика, которые есть в современной российской исторической науке. А ведь ученые уже два с половиной века бьются над этими вопросами, и однозначного ответа все еще нет.

А ведь ученые уже два с половиной века бьются над этими вопросами, и однозначного ответа все еще нет.

С Куликовской битвой ситуация примерно такая же. С точки зрения учебного предмета и абстрактных представлений любителей истории — вроде бы все известно и очевидно. А вот с точки зрения профессионалов — сплошные загадки. Попробуем поближе рассмотреть события тех лет и разобраться, какие из «общеизвестных» фактов действительно имеют право так именоваться, а какие носят легендарный характер.

Для начала посмотрим, какими сведениями располагает современная наука и насколько они достоверны. Начнем с летописных источников.

Самым ранним из дошедших до нас письменных источников является так называемая Краткая летописная повесть, которая, по мнению специалистов, была составлена в самом начале XV века — скорее всего, до 1409 года. Во всяком случае, этим временем датируется Троицкая летопись, погибшая при пожаре 1812 года в Москве, но частично дошедшая до нас по выпискам Н.М. Карамзина в примечаниях к его «Истории государства Российского». Почти дословно совпадающие с ней тексты сохранились в труде Рогожского летописца (середина XV века) и Симеоновской летописи (начало XVI века), так что можно почти наверняка утверждать, что у них был один первоисточник. Видимо, это самое близкое по времени и наиболее точное описание событий 1380 года, на основании которых уже создавались более поздние произведения.

Почти дословно совпадающие с ней тексты сохранились в труде Рогожского летописца (середина XV века) и Симеоновской летописи (начало XVI века), так что можно почти наверняка утверждать, что у них был один первоисточник. Видимо, это самое близкое по времени и наиболее точное описание событий 1380 года, на основании которых уже создавались более поздние произведения.

Примерно в середине XV века появляется Пространная летописная повесть, которая вошла в IV Новгородскую и I Софийскую летописи. Эта летопись — уже не информационное сообщение, а художественно-публицистическое произведение, при создании которого использованы реминисценции из «Жития Александра Невского», «Чтения о Борисе и Глебе», а также многочисленные библейские цитаты. В описании скорби русских женщин и в «плаче Мамая» использовано апокрифическое «Слово на Рождество Христово о пришествии волхвов». Здесь мы впервые находим относительно подробный рассказ о ходе битвы, о погибших князьях и боярах и другие подробности. Некоторые именные указания очевидно ложные (упомянутые люди не могли участвовать в событиях 1380 года, поскольку тогда просто не жили), что объясняется желанием неких персон создать себе родословную — задействовать предков в реальных исторических событиях.

Два самых знаменитых источника — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» — появились на свет минимум через сто лет после описываемых в них событий. Это не исторические, а скорее эпические произведения, которые должны были стать основой новой идеологии только что обретшего независимость Московского царства, объявленного Третьим Римом и наследником великих традиций. Историческая канва взята из уже упомянутого Пространного описания, но появилось множество вставок, подробностей, перечислений ранее не известных имен и так далее. Воспринимать «Задонщину» и «Сказание» как исторические источники можно и нужно, но скорее как уникальные памятники литературы и политической мысли конца XV — начала XVI веков, нежели как источники информации о событиях, случившихся за сто лет до того.

Помимо этого стоит иметь в виду и иностранные (немецкие, польские и ордынские) упоминания и археологические данные. Последние могли бы дать самую точную картину, но они очень скудны. Уже довольно много лет в районе Дона и Непрядвы работает комплексная экспедиция Государственного исторического музея, но лишь в последнее время стали появляться относительно яркие артефакты — фрагменты доспехов, наконечники стрел и копий. Скромность находок не должна смущать: оружие в те времена было большой ценностью, и его собирали сразу после битвы, а братские могилы воинов располагались (по письменным источникам) на высоком берегу Дона и могли уйти под воду при изменении береговой линии. Кроме того, черноземные почвы и особенно вносимые в них годами удобрения очень агрессивны и не способствуют сохранению костей и вещей.

Скромность находок не должна смущать: оружие в те времена было большой ценностью, и его собирали сразу после битвы, а братские могилы воинов располагались (по письменным источникам) на высоком берегу Дона и могли уйти под воду при изменении береговой линии. Кроме того, черноземные почвы и особенно вносимые в них годами удобрения очень агрессивны и не способствуют сохранению костей и вещей.

Фото: Юрий Кавер / Russian Look / Globallookpress.com

Зато недавно появились отчеты о палеоботанических исследованиях, которые здорово прояснили картину. Ученые доказали, что из-за изменения климата структура лесов и степей изменилась и ориентироваться на нынешний ландшафт при реконструкции событий не стоит. Была составлена относительно точная карта местности для конца XIV века, и практически наверняка определено место сражения — относительно небольшая поляна среди прибрежных лесов. Это большой успех, дающий возможность точнее интерпретировать события.

Если верить «Задонщине» и «Сказанию», численность русских войск доходила до 300 тысяч человек. В Пространном своде говорится примерно о 100 тысячах. Цифры впечатляющие, но, без сомнения, сильно завышенные.

В Пространном своде говорится примерно о 100 тысячах. Цифры впечатляющие, но, без сомнения, сильно завышенные.

Если сравнивать имеющиеся у нас достоверные данные о количественных показателях средневековых армий, то выяснится, что они никогда не превышали нескольких десятков тысяч, а чаще укладывались в пять-семь тысяч человек. Это соотносится и с населением Руси того времени. Скажем, Москва во второй половине XIV века вряд ли насчитывала более пятидесяти тысяч жителей, а боеспособного населения было, конечно, во много раз меньше.

Войско собиралось быстро, посему времени на сбор и вооружение ополчения из дальних деревень просто не было. Видимо, большую часть армии Дмитрия составили княжеские дружины, боярские отряды и городское ополчение.

Исходя из различных источников можно утверждать, что в Куликовской битве принимали участие воины из Московского, Владимирского, Ростовского, Ярославского, Белозерского, Моложского, Стародубского, Кашинского, Смоленского, Новосильского, Оболенского, Тарусского, возможно, Суздальско-Нижегородского и Муромского княжеств, а также их уделов. Помимо этого, были небольшие личные дружины безземельных князей, небольшие отряды из Пскова, где «сидел» князь Андрей Ольгердович, и Новгорода. Никогда ранее Русь не собирала столь масштабного и представительного войска, но все же численность его, по мнению большинства исследователей, не превышала тридцати тысяч ратников. В последние годы, ссылаясь на размер поля боя (согласно уже упомянутым недавним данным), специалисты говорят о 7-10 тысячах воинов, принимавших участие в сражении.

Помимо этого, были небольшие личные дружины безземельных князей, небольшие отряды из Пскова, где «сидел» князь Андрей Ольгердович, и Новгорода. Никогда ранее Русь не собирала столь масштабного и представительного войска, но все же численность его, по мнению большинства исследователей, не превышала тридцати тысяч ратников. В последние годы, ссылаясь на размер поля боя (согласно уже упомянутым недавним данным), специалисты говорят о 7-10 тысячах воинов, принимавших участие в сражении.

Татарское войско, видимо, несколько уступало в численности русскому. Хотя есть ордынские источники, говорящие о двукратном превосходстве Дмитрия, скорее всего, это тоже преувеличение. Но какой-то небольшой перевес у русичей был. Стоит отметить, что собственно татаро-монголов у темника (или беклярбека) Мамая было совсем немного, а большую часть его армии составляли наемные контингенты из народов, населявших Причерноморские степи, Северный Кавказ и Крым. Здесь имеет смысл напомнить, что Мамай, которого иногда ошибочно именуют ханом, был по отношению к Золотой Орде отщепенцем-сепаратистом — в это время он контролировал лишь степные районы западнее Волги, северное Причерноморье и Крым. Большую же часть Золотой Орды вплоть до северного Приазовья к этому времени уже завоевал хан Тохтамыш. В отличие от Мамая последний был настоящим чингизидом — потомком Чингиз-хана.

Большую же часть Золотой Орды вплоть до северного Приазовья к этому времени уже завоевал хан Тохтамыш. В отличие от Мамая последний был настоящим чингизидом — потомком Чингиз-хана.

В войске Мамая были яссы, косоги, буртасы, черкесы, половцы, были и пресловутые «генуэзцы» — наемники, набранные в Кафе (Феодосии) и Сугдее (Судаке). Вряд ли среди них были настоящие итальянцы, которых в Крыму было совсем немного, — скорее это был разношерстный портовый сброд.

На фронтоне храма Христа Спасителя в Москве можно увидеть горельеф (подлинник его находится в Донском монастыре): Сергий Радонежский благословляет на битву коленопреклоненного князя Дмитрия Ивановича и его брата Владимира Андреевича. За спиной у старца стоят воины-иноки Пересвет и Ослябя. Эта сцена настолько прочно вошла в души и сердца россиян, что достоверность ее не вызывает сомнений. Между тем в ней больше легендарного, нежели реального. Заезжал ли Дмитрий в Троице-Сергиеву лавру накануне Куликовской битвы? Вопрос этот не праздный, поскольку отношения у московского князя с официальной церковью в это время были очень напряженные.

В 1378 году почил митрополит Алексий (в миру — Елевферий Федорович Бяконт), заменивший Дмитрию рано умершего отца и фактически правивший страной в детские и отроческие годы князя. Теоретически, в соответствии с грамотой патриарха, освободившееся место должен был занять митрополит Киевский и Литовский Киприан, который сразу отправился в Москву. Но Дмитрий нового митрополита не принял — более того, Киприан был ограблен, заточен в поруб, а потом с позором изгнан за пределы княжества. Неудивительно, что после этого оскорбленный митрополит предал князя анафеме, о чем разослал грамоты во все епархии.

Дмитрий же тем временем отправил в Константинополь посольство во главе с близким ему священником Михаилом-Митяем, которого он просил рукоположить в митрополиты. Но молодой и здоровый Митяй по прибытии в Византию неожиданно преставился. Возможно, не без чьей-то помощи. Тогда бывшие в посольстве архимандриты решили выдвинуть из своего коллектива новую кандидатуру, коим стал Пимен, игумен Горицкого монастыря в Переславле-Залесском. Патриарх Нил утвердил его митрополитом Киевским и Русским, но одновременно митрополитом Литовским и Малоросским стал Киприан, к этому времени уже вернувшийся в Константинополь искать защиты.

Патриарх Нил утвердил его митрополитом Киевским и Русским, но одновременно митрополитом Литовским и Малоросским стал Киприан, к этому времени уже вернувшийся в Константинополь искать защиты.

В итоге Киприан уехал в Литву, а Пимен двинулся к Москве. Но едва новый митрополит добрался до Коломны, как его схватили, заковали в железа и сослали в Чухлому — Дмитрий счел его самозванцем. Получилось, что высшей церковной власти в Москве нет, а князь вроде как предан анафеме вполне легитимным иерархом церкви. Учитывая менталитет людей того времени, это могло создать Дмитрию серьезные проблемы при сборе войска. Благословление Сергия Радонежского как безоговорочно почитаемого духовного лидера сразу поменяло бы картину, хоть и требовало бы от старца пойти против линии официальной церкви.

И все же, похоже, Дмитрий с преподобным Сергием перед Куликовской битвой не встречался. В ранних текстах об этом нет никаких упоминаний, появляется этот сюжет лишь в «Сказании о Мамаевом побоище» и в «Житии Сергия Радонежского». Но последний памятник, изначально созданный Епифанием Премудрым в начале XV века, дошел до нас лишь в поздних, так называемых пахомиевых (написанных Пахомием Логофетом) редакциях, которые появились даже позже «Сказания». Скорее всего, красивый сюжет о приезде Дмитрия к Сергию перекочевал в «Житие» из «Сказания», где он появился впервые.

Но последний памятник, изначально созданный Епифанием Премудрым в начале XV века, дошел до нас лишь в поздних, так называемых пахомиевых (написанных Пахомием Логофетом) редакциях, которые появились даже позже «Сказания». Скорее всего, красивый сюжет о приезде Дмитрия к Сергию перекочевал в «Житие» из «Сказания», где он появился впервые.

В этом рассказе множество нестыковок — как хронологических, так и фактических. Проанализировав их, большинство исследователей сходятся на том, что описанный визит князя и благословение Сергия в реальности, наверное, были, но случилось это в 1378 году — перед битвой на реке Воже, в которой воины Дмитрия разбили отряд мамаевского мурзы Бегича. Видимо, об этом шла речь в изначальном тексте Епифания, а через сто лет сюжеты переплелись, и времена в «Сказании» смешались. Принципиально в отношениях почитаемого старца и князя это ничего не меняет, лишь уточняет ситуацию. В любом случае, не оглядываясь на его отношения с митрополитом, Сергий Радонежский взял на себя великую ответственность и благословил князя на бой с татарами. А возможно, даже отправил с ним иноков Пересвета и Ослябю, о чем речь впереди. Кстати, по другим источникам известно, что шедшее на Дон русское войско в Коломне благословил местный архиепископ Герасим.

А возможно, даже отправил с ним иноков Пересвета и Ослябю, о чем речь впереди. Кстати, по другим источникам известно, что шедшее на Дон русское войско в Коломне благословил местный архиепископ Герасим.

(Окончание следует)

Выступление рпусского воинства из Москвы против Мамая Из украшений к «Житию Сергия Радонежского».

Каждое событие истории народ воспринимает и оценивает по-своему — в соответствии со сложившимися за века представлениями о мире, жизни, правде. В искусстве это сказывается в особом подборе образов, их освещении, толковании. Огромный интерес представляют живописные миниатюры, украшающие списки «Сказания о Мамаевом побоище» и «Жития Сергия Радонежского» (многие страницы этого произведения относятся ко времени битвы). Как изображали сражение и главного его участника — русский народ — древние художники? Какие черты народного миропонимания отразились в их творчестве?

Костромичи Федор Сабур и Григорий Холопищев находят Дмитрия Донского возле березы

Внимательно рассматривая украшения, мы поражаемся прежде всего особой чистоте и звонкости красок, приподнятости и одухотворенности образов. Это, конечно, не случайно: перед нами произведения, рассказывающие о времени необычайного духовного подъема народа. И ликующее чувство единства земли русской, вера в окончательную победу над врагом пронизывают памятники письменности и искусства конца XIV — начала XV века, сохраняются в произведениях XVI — XVII столетий, посвященных битве.

Это, конечно, не случайно: перед нами произведения, рассказывающие о времени необычайного духовного подъема народа. И ликующее чувство единства земли русской, вера в окончательную победу над врагом пронизывают памятники письменности и искусства конца XIV — начала XV века, сохраняются в произведениях XVI — XVII столетий, посвященных битве.

Но радость и вера явились не сразу. Исключительно тяжелыми были не только хозяйственные, но и нравственно-психологические последствия ига. Беспрерывные набеги разрушали установившийся уклад жизни, внушали людям неуверенность в завтрашнем дне. Ордынские послы и баскаки, купцы и ростовщики, приходившие на Русь с сильными воинскими отрядами, насаждали угодничество и раболепие, обман и корыстолюбие, бесчувствие к обидам и стыду.

Страшные годы! Понадобились большие усилия лучшей части народа, чтобы вывести, по словам замечательного отечественного историка В. О. Ключевского, население Руси «из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние несчастья». Немало мешало этому распространившееся сразу после нашествия Батыя убеждение, что беды, выпавшие на долю наших предков, ниспосланы свыше за их грехи. Ведь согласно средневековым воззрениям побеждает всегда правый, а победу раз за разом одерживали враги. Неужто опустить руки?

Немало мешало этому распространившееся сразу после нашествия Батыя убеждение, что беды, выпавшие на долю наших предков, ниспосланы свыше за их грехи. Ведь согласно средневековым воззрениям побеждает всегда правый, а победу раз за разом одерживали враги. Неужто опустить руки?

Благословение Дмитрия Донского и всего русского воинства. Из украшений к сказанию о Мамаевом побоище

Нет, народ не смирился с ненавистным игом. В конце XIII — начале XIV века восстания, как правило, были стихийными. Но и тогда они достигали большой силы и приобретали значение общенародного дела. Так, в результате целого ряда восстаний 1262 года ордынцы были вынуждены убрать из всех русских городов своих откупщиков и воевод, бесчинствовавших при сборе дани.

Выступления против поработителей сделались более организованными, когда во главе русских земель встала Москва. Особенно деятельным был внук Ивана Калиты великий князь Дмитрий Иванович, правивший с 1359 по 1389 год. Ему принадлежит выдающаяся роль в борьбе против иноземного ига, создании единого централизованного государства. Дмитрию удалось сплотить вокруг Москвы союз русских княжеств, способный вступить в открытую схватку с Ордой. Военное искусство его носило наступательный характер — русское войско не раз при нем переходило Оку и выступало далеко в степь навстречу врагу. По словам летописца, «великий князь мужеством своим держал стражу земли Русской». Деятельность его поддерживало большинство князей, великому делу горячо сочувствовал весь народ. «И вскипела Славою земля Русская в годы княжения» Дмитрия Ивановича, прозванного за Куликовскую победу Донским.

Дмитрию удалось сплотить вокруг Москвы союз русских княжеств, способный вступить в открытую схватку с Ордой. Военное искусство его носило наступательный характер — русское войско не раз при нем переходило Оку и выступало далеко в степь навстречу врагу. По словам летописца, «великий князь мужеством своим держал стражу земли Русской». Деятельность его поддерживало большинство князей, великому делу горячо сочувствовал весь народ. «И вскипела Славою земля Русская в годы княжения» Дмитрия Ивановича, прозванного за Куликовскую победу Донским.

Единство родной земли, сплоченность русских людей находят яркое воплощение в книжной живописи. Одна из миниатюр повествует о выступлении Мамая и о получении известия об этом в Москве. Взволнованно говорит вестник, взволнованно слушают его Дмитрий и все находящиеся в палатах. Горячо обсуждают новость москвичи, заполнившие площадь. Все понимают, что приблизился час схватки с врагом.

Смотр русским полкам на Девичьем поле в Коломне

Великий князь отправляется в обитель старца Сергия Радонежского. Сергий был последовательным борцом против княжеских усобиц, за освобождение от чужеземного ига. Важную роль играло и другое: в самых отдаленных уголках Руси он и его ученики основывали монастыри, распространяя политическое влияние Москвы, создавая новые очаги культуры. Не случайно из круга Сергия вышли многие замечательные люди, среди которых и великий живописец Древней Руси Андрей Рублев.

Сергий был последовательным борцом против княжеских усобиц, за освобождение от чужеземного ига. Важную роль играло и другое: в самых отдаленных уголках Руси он и его ученики основывали монастыри, распространяя политическое влияние Москвы, создавая новые очаги культуры. Не случайно из круга Сергия вышли многие замечательные люди, среди которых и великий живописец Древней Руси Андрей Рублев.

Согласно «Сказанию…» игумен поддерживает великого князя в его вере, что правда на стороне русских. Он говорит: «Победишь врагов своих!» — и благословляет его и все воинство на борьбу с Мамаем. А чтобы все знали о его одобрении, посылает с войском двух монахов — Пересвета и Ослябю.

Дмитрий Донской призывает народ на битву. Со всех концов начали стекаться в Москву княжеские дружины и отряды ополченцев. Из отдаленных деревень и дремучих лесов спешили кроткие землепашцы и бесстрашные звероловы. Из городов шли ремесленники. Даже недавние разбойники, вроде Фомы Копыбея, о котором говорится в «Сказании…», собирались сразиться за землю Русскую.

Весь народ, московский и пришлый, вышел провожать войско. Немногие из ратников вернутся домой, снова увидят детей и жен. Потому так чиста и тиха картина всенародного прощания. По русскому обычаю конечное (последнее) целование отдают Дмитрию и всем воинам их жены. Потом, сидя у окна златоверхого терема, они долго провожают взглядом уходящие полки…

Слух о Мамае из украшений к житию Сергия Радонежского

Ликующей песне уподобил художник сцену выступления войска из Москвы. Бесконечные ряды полков; лес поднятых копий, море остроконечных шлемов; гордая поступь коней, языки полощущихся на ветру стягов; золотистая броня, зеленые и красные плащи воевод; просветленные лица воинов… Приближалась решительная минута. Воодушевление, охватившее людей, было огромно, и предстоящая битва виделась в образе пира: «Шли по великой, широкой дороге князья, а за ними сыны русские спешно выступали, словно бы на пир чаши медовые пить и виноград есть, желая добыть себе чести и славного имени».

Чем дальше уходило войско на юг, тем более напоминало могучий поток. На месте переправы через Оку подошла пешая московская рать во главе с воеводой Тимофеем Васильевичем и войска Владимира Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Ивановича. У местечка Березуй влились воинские силы Дмитрия Полоцкого и Андрея Брянского. Даже возле самого поля Куликова продолжали подходить все новые отряды. И казалось людям, что проснулись могучие силы народа. Поэтому в образе богатырей изображены в рукописях Дмитрий Донской, Пересвет и все русское воинство.

Древнерусские богатыри, или храбры, всегда пользовались особой любовью народа. В X — XIII веках их заставы надежно охраняли пределы Русского государства от набегов степняков-кочевников. В малом числе, а порой и в одиночку, эти храбрецы отбивали налеты довольно больших вражеских отрядов. Под 1148 годом летописи сообщают о подвиге храбра Демьяна Куденевича. Без ратных доспехов он один выехал навстречу половецкому отряду в 300 человек и отбил его от Переяслава Русского (ныне Хмельницкого) на Днепре.

Жены русские отдают конечное целование. Из украшений к «Сказанию о Мамаевом побоище».

За бескорыстие и смелость богатырей величали «божьими людьми». Так называли тогда тех, с кем была правда и кто воевал за правду и по правде. Подчеркивая это, народ часто заставляет героев былин — защитников земли Русской в момент решающей схватки с врагом переодеваться в одежды простых калик-странников. Тугарин Змеевич и Идолище поганое глазам своим не верят: неужели эти люди, на вид гораздо слабее их, и есть прославленные русские воители? Однако дело не во внешнем блеске и силе. Перед врагами оказывались настоящие богатыри, которые быстро одерживали победу.

В Куликовской битве правда была на стороне Руси. В ней был уверен Дмитрий Донской и все его воинство. Именно поэтому в большинстве списков «Сказания…» бывший брянский храбр Александр Пересвет выезжает на единоборство с ордынским богатырем Челубеем без доспехов, в одежде простого монаха-калики. Очень часто к тому же русского воина изображали намного меньше Челубея. Воодушевленный сознанием своей правоты, Пересвет сражает могучего противника, но при этом гибнет и сам.

Воодушевленный сознанием своей правоты, Пересвет сражает могучего противника, но при этом гибнет и сам.

Еще полнее народные воззрения отразились в украшениях, посвященных Дмитрию Донскому (он везде изображен с бородкой). Перед началом боя князь переодевается в одежды простого ратника и становится в передовом полку, принявшем на себя первый сокрушительный удар вражеской конницы: «И, взяв копье свое и палицу свою железную, выехал из полка, чтобы первым начать».

Подобно героям былин, Дмитрий Донской совершает чудеса храбрости. На одной картинке он представлен с булавой — в начальный момент битвы его видели «бьющеся палицею своею железною крепко». На других князь изображен с копьем. Вероятно, в пылу первой схватки под ним убили коня и он пересел на второго. Позже Дмитрий Иванович сражается сразу с четырьмя врагами, «весьма нападающими на него». Возможно, в этой схватке он потерял второго коня. Но не пал духом. Так же как древнерусские богатыри, он продолжает бой пешим: «Бился, встав впереди всех, и было справа и слева от него множество убитых, а самого его вокруг враги обступили, подобно полой воде». Перед самым вступлением в битву засадного полка кто-то видел князя, бредущего с трудом по полю брани, «уязвлена велми».

Перед самым вступлением в битву засадного полка кто-то видел князя, бредущего с трудом по полю брани, «уязвлена велми».

Битва кончилась победой русских, но печальны были собравшиеся под княжеское знамя: нет среди них Дмитрия Ивановича, вождя и полководца. И никто не знал, что с ним сталось. Долго искали его среди живых л павших. Наконец двое костромичей, Федор Сабур и Григорий Холопищев, нашли князя возле срубленной березы. Кто-то, приняв его за мертвого, укрыл березовыми ветками: по древнерусскому обычаю умерших обязательно укрывали березовыми ветками или листьями. Но Дмитрий Донской был жив, хотя и находился в глубоком обмороке.

Жены русские смотрят вослед уходящим полкам Из украшений к «Сказанию о Мамаевом побоище».

Береза, под которой был найден Дмитрий Донской,- глубоко народный образ, широко распространенный в песнях. Тем самым сочинители «Сказания…» и живописцы, украсившие его, как бы подчеркивали близость великого полководца к родному народу, общность его взглядов и народных воззрений.

Мы видим, что древнерусская книжная живопись свидетельствует о единстве народа, позволившем одержать победу над более сильным и многочисленным противником. Спустя столетие эта победа и это единство привели к окончательному освобождению от власти Золотой Орды.

8 сентября ровно 630 лет назад ранним утром русская рать перешла Дон и вышла на Куликово поле, чтобы сразиться с ордынцами.

А.П.Бубнов. «Утро на Куликовом поле»». 1943-47.

Русских вел московский князь, внук Ивана Калиты, Дмитрий Иванович, ордынцев — темник Мамай.

В. Моторин. Великий князь Дмитрий Иванович

В. Моторин. Темник МамайВпереди стояла русская «сторожа» — сторожевой полк — его задачей было не позволять засыпать ордынским лучникам ливнем стрел главные силы русских.

Войско князя Дмитрия Ивановича. Княжеская дружина. Реконструкция доспехов.

Далее — передовой полк, которому предстояло принять на себя первый удар главных сил Мамая. За передовым выстроился большой пеший полк.

Войско князя Дмитрия Ивановича . Пехота.Реконструкция доспехов.

На флангах стояли полки правой и левой руки. В тылу был оставлен резервный полк.

Войско князя Дмитрия Ивановича.Кавалерия. Реконструкция доспехов.

Михаил Шаньков, Засадный полк, 1991 г.

В дубраве укрылся сильный засадный полк. Им командовали двоюродный брат Дмитрия Ивановича князь Владимир Серпуховской и его зять Дмитрий Боброк-Волынский.

Князь Владимир Андреевич Серпуховской.

В. Моторин. Боброк-Волынский.

Перед сражением Дмитрий Московский объехал все выстроившиеся на поле войска и обратился с призывом постоять за землю Русскую.

Напутствие Преподобного Сергея Радонежского: «Иди, господин, иди вперед. Бог и Святая Троица поможет тебе!»

Ордынское конное войско появилось на горизонте примерно в 10 часов утра. Мамай был опытным полководцем. Он сразу понял, что на Куликовом поле ему не удастся использовать свое главное преимущество в коннице.

Войско Мамая. Реконструкция доспехов.

Густые дубравы и речушки с топкими берегами надежно прикрывали фланги русских от обхода. Оставалось одно — атаковать московскую рать в лоб, с фронта. Мамай приказал спешиться части своих всадников в помощь наемной итальянской пехоте.

Войско Мамая. Реконструкция доспехов.

Войско Золотой Орды. Союзники — генуэзские наемники. Реконструкция доспехов.

На флангах он поставил тяжеловооруженную конницу, за Красным холмом — сильный резерв.

Войско Золотой Орды. Реконструкция доспехов.

Сражение началось около 12 часов поединком русского воина инока Пересвета и ордынского богатыря Челубея. Два витязя сошлись на копьях и оба погибли.

М. Авилов. «Бой Пересвета с Челубеем»

После этого ордынская легкая конница атаковала сторожевой конный полк русских. Татарские лучники встретили упорное сопротивление княжеских дружинников. Ордынское войско начало атаку по всей ширине Куликова поля. Сторожевому полку пришлось отойти к передовому, но и тот не выдержал натиска. Затем в битву вступил большой пеший полк. Ожесточенное сражение шло в течение двух часов, распавшись на отдельные единоборства, каждый «своего супротивника исакше победите».

Сторожевому полку пришлось отойти к передовому, но и тот не выдержал натиска. Затем в битву вступил большой пеший полк. Ожесточенное сражение шло в течение двух часов, распавшись на отдельные единоборства, каждый «своего супротивника исакше победите».

Мамай все же нашел способ прорваться в тыл русской позиции. На её левом фланге перед рощей была довольно широкая лощина, ровное дно которой позволяло тяжеловооруженным всадникам набрать таранную скорость. Мамай и бросил сюда резервную конницу. Она прорвала строй русского полка левой руки и оказалась между Доном и тылом сражавшегося большого полка. Ордынцев остановил русский резерв, сразу же вступивший в бой.

Из боевого порядка русской рати под натиском превосходящих сил ордынцев устоял лишь полк правой руки.

В. Моторин. Атака Засадного полка.

В критический момент из дубравы вылетел русский засадный полк. Он ударил в тыл и во фланг прорвавшейся к Дону ордынской коннице. Этот удар позволил русским князьям и воеводам перестроить полки для продолжения битвы.

Она длилась примерно ещё час. Мамаево войско было разгромлено наголову и обратилось в бегство.

Союзник Мамая великий литовский князь Ягайло, находившийся в 30-40 км от Куликова поля, узнав о страшном разгроме войска Золотой Орды повернул обратно.

Союзники Мамая. Войско литовского князя Ягайло. Реконструкция доспехов.

Русская конница преследовала врага буквально по пятам — от Куликова поля до притока Дона реки Красивой мечи. Погоня продолжалась до темноты.

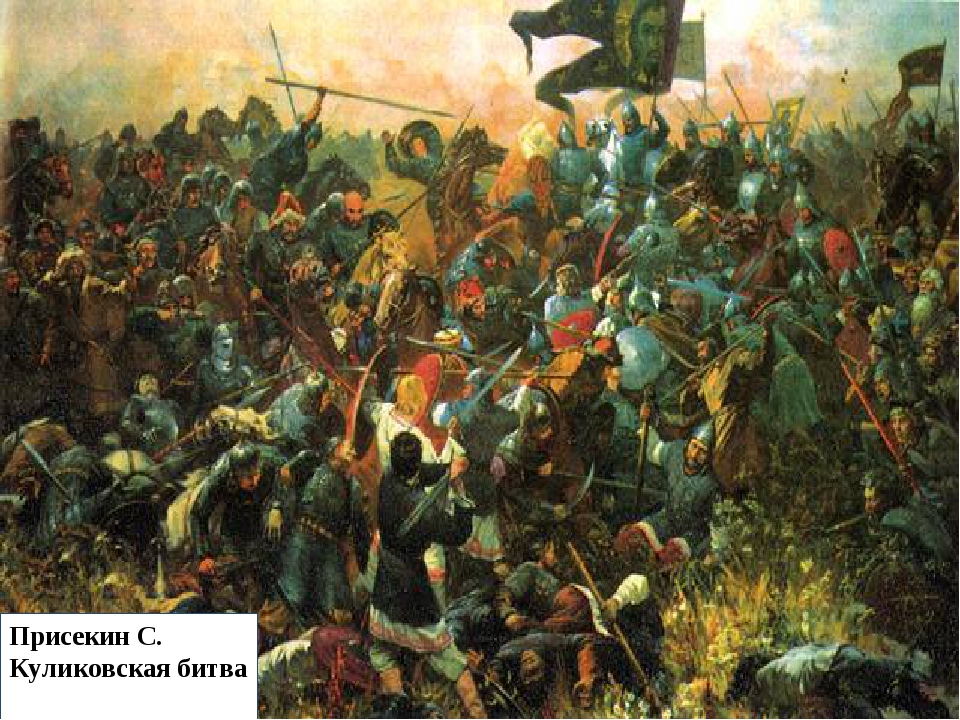

Н.С. Присекин. Куликовская битва

Победа досталась русским дорогой ценой. Потери сторон были огромны. В числе погибших было много русских князей и бояр. Сам великий князь Дмитрий Иванович мужественно и стойко бился в рядах большого полка.

За великую победу 8 сентября 1380 года князь Дмитрий получил имя — Донской, а его двоюродный брат князь Владимир Серпуховской стал называться Храбрым.

Использованы фрагменты статьи А. Шишова «Дмитрий Донской» из книги «100 великих военачальников», материалы Википедии и сайтов:

Поединок пересвета

Извечная война добра и зла