Николай Михайлович Карамзин. Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы

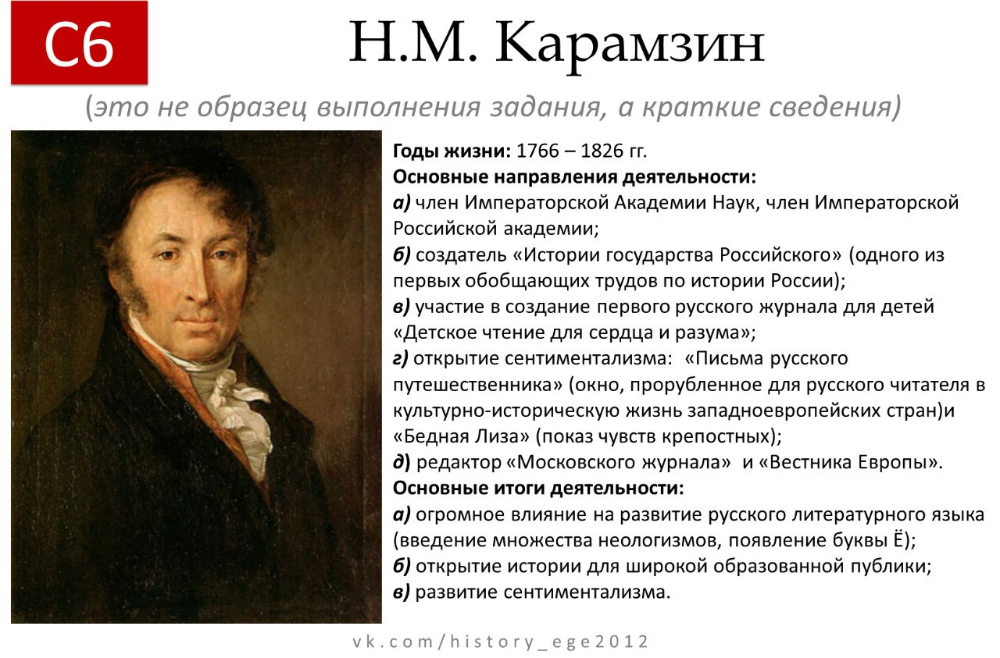

Николай Михайлович Карамзин

Я уже говорил вам, что русская литература XVIII века развивалась столь стремительно, что за несколько десятилетий сократила вековой разрыв с литературой западноевропейской. Существенный вклад в такое ускоренное развитие отечественной литературы внес H. М. Карамзин, человек русский по духу, патриот, поднявшийся до высот европейской культуры. В конце XVIII – начале XIX столетия не было, вероятно, в России более прогрессивного и образованного литератора, чем Николай Михайлович. Во многих областях литературного творчества он выступал смелым новатором. Вы уже знаете, что в XVIII веке в России господствовал метод классицизма. Не исчерпал он своих возможностей и к началу XIX века, но все же общий характер русской литературы уже требовал обновления, освоения нового содержания. Эту задачу и начал выполнять в своем творчестве H. М. Карамзин. Он впервые в русской литературе овладел новым, более прогрессивным методом – сентиментализмом

Он впервые в русской литературе овладел новым, более прогрессивным методом – сентиментализмом

В русской литературе сентиментализм отличался определенным художественным своеобразием. Во-первых, он предполагал сосредоточение писателя на внутреннем мире человека, на сфере его чувств и переживаний. В центр литературы выдвигается чувствительный герой, способный остро реагировать на чужую боль, радость, печаль, на страдания, как потом скажет Ф. М. Достоевский, «униженных и оскорбленных». Русский сентиментализм предполагал очень пристальное внимание к самому угнетенному и несправедливо обиженному слою общества – крепостному крестьянству, поскольку, по словам А. Н. Радищева, «крестьянин в законе мертв». Открыть «человеческое содержание» в крепостном крестьянине, понять его не как неодушевленную вещь, товар, который можно продать, подарить, выменять, а как человека со всеми присущими ему переживаниями, – эта задача выпала именно на долю русского сентиментализма.

Н. М. Карамзин – ив этом его особая заслуга перед русской словесностью – существенно реформировал русскую прозу, придав ей легкость, плавность, изящество. Во многом здесь писатель ориентировался на французский язык, уже гораздо более разработанный художественно, чем русский. Вы сами убедитесь в том, что произведения Карамзина легко читать; он старался сделать язык прозы приятным для слуха, понятным и настолько приблизил к современному литературному языку, что нам даже трудно оценить его новаторство.

H. М. Карамзин в области русского литературного языка активно продолжал дело, не вполне удавшееся Тредиаковскому: его задачей было сблизить письменную и устную речь, «говорить, как пишешь, и писать, как говоришь». Николаю Михайловичу это во многом удалось, но тут была одна тонкость. В поэтической речи, максимально приближенной к простому разговорному языку, Карамзин не допускал низкой лексики, и даже такое простое слово, как «парень», вызывало у него чувство эстетического протеста. Таким образом, он создавал язык во многом салонный, рассчитанный на дворянские круги. И все же его заслуга в деле становления нового русского литературного языка очень велика. Можно сказать, что без прозаических опытов Карамзина мы вряд ли бы имели язык Пушкина, который окончательно сформировал новые принципы русской литературной речи, основывающейся на речи разговорной, народной.

Таким образом, он создавал язык во многом салонный, рассчитанный на дворянские круги. И все же его заслуга в деле становления нового русского литературного языка очень велика. Можно сказать, что без прозаических опытов Карамзина мы вряд ли бы имели язык Пушкина, который окончательно сформировал новые принципы русской литературной речи, основывающейся на речи разговорной, народной.

Одним из первых сентиментальных произведений в России стала повесть H. М. Карамзина «Бедная Лиза». Ее фабула очень проста – это любовь дворянина к крестьянке, заканчивающаяся очень печально: слабохарактерный, хотя и добрый дворянин Эраст губит бедную доверчивую девушку. Но главное здесь не в фабуле, а в тех чувствах, которые повесть должна была пробудить в читателе. Поэтому главным героем произведения становится не собственно Лиза или Эраст, а повествователь, который с грустью, печалью и сочувствием рассказывает нам о чувствах героев и их печальной судьбе. Такой образ  Для «Бедной Лизы» в высшей степени характерны короткие или развернутые лирические отступления, при каждом драматическом повороте сюжета мы слышим голос автора: «сердце мое обливается кровию в сию минуту», «слеза катится по лицу моему».

Для «Бедной Лизы» в высшей степени характерны короткие или развернутые лирические отступления, при каждом драматическом повороте сюжета мы слышим голос автора: «сердце мое обливается кровию в сию минуту», «слеза катится по лицу моему».

Чрезвычайно существенным, как я вам уже говорил, был для писателя-сентименталиста момент обращения к социальной проблематике. Он не обличает Эраста в гибели Лизы: дворянин Эраст так же несчастен, как крестьянка Лиза. Важно другое, что Карамзин едва ли не впервые в русской литературе открыл «живую душу» в представительнице низшего сословия. «И крестьянки любить умеют» – эта фраза из повести надолго стала крылатой в русской культуре. Автор открывает нравственные достоинства в том классе, который было принято считать за скотов (вам, конечно, известно, что крепостных крестьян в России XVIII века продавали, выменивали, разлучали семьи). Поэтому повесть Карамзина объективно носила антикрепостнический характер.

«Бедная Лиза» сразу стала чрезвычайно популярной в русском обществе. Новый взгляд на человека, идеи гуманности, сочувствия и чувствительности оказались очень созвучны веяниям времени, когда культура и литература от собственно гражданской тематики (что было характерно для Просвещения и классицизма) перешли к теме личной, интимной жизни человека, где внутренний мир личности стал главным объектом внимания в литературе и культуре.

Новый взгляд на человека, идеи гуманности, сочувствия и чувствительности оказались очень созвучны веяниям времени, когда культура и литература от собственно гражданской тематики (что было характерно для Просвещения и классицизма) перешли к теме личной, интимной жизни человека, где внутренний мир личности стал главным объектом внимания в литературе и культуре.

В художественном смысле «Бедная Лиза» имела еще и другое, собственно эстетическое значение. С ней в русскую литературу вошел психологизм, то есть умение писателя живо и трогательно, эмоционально захватывая читателя, изображать внутренний мир человека, его чувства, переживания, желания и стремления. Именно с этого времени читатель стал искать в произведениях искусства слова не только сюжетной занимательности, но и изображения психологии героев. В этом смысле Карамзин подготовил почву для развития русского психологизма XIX века, для произведений М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А.

В истории русской культуры H. М. Карамзин занимает особое место еще и потому, что едва ли не впервые серьезно занялся нашим национальным прошлым. Он первым составил научную многотомную «Историю государства Российского», не потерявшую актуальности и в наши дни. Исторические изыскания литератора были по достоинству оценены современниками, и в первую очередь А. С. Пушкиным. Интерес к русской истории проявился и в литературном творчестве Карамзина. Достаточно назвать такие его произведения, как «Наталья, боярская дочь», «Марфа посадница, или Покорение Новагорода». Историческая тема в художественном и научном творчестве писателя была тем более актуальной, что именно на рубеже XVIII–XIX веков происходило активное становление русского национального самосознания, связанное как с последствиями петровских реформ, так и с победами «екатерининских орлов» во главе с А. В. Суворовым. Окончательную же точку в этом процессе поставила Отечественная война 1812 года, на которую многие русские поэты и писатели отозвались патриотическими произведениями.

Значение деятельности H. М. Карамзина для Отечества трудно переоценить. Среди всех писателей екатерининского века он более других сделал для развития русской литературы как в плане содержания, так и в отношении формы. Как я уже говорил, его «История государства Российского» сохраняет свое значение и сегодня, а его художественными произведениями наслаждаются современные читатели. Мы находим в них неподдельную гуманность, истинно человеческие чувства, легкость и изящество слога, образцы ума и образованности.

А теперь предлагаю вам несколько вопросов. В чем вы видите традиции западноевропейской и русской литературы в творчестве H. М. Карамзина? Какие художественные средства использует писатель при изображении крестьян? Каков взгляд Карамзина-писателя на историческое прошлое Отечества?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

НАСЛЕДСТВО «БЕДНОЙ ЛИЗЫ».

Карамзин

КарамзинНАСЛЕДСТВО «БЕДНОЙ ЛИЗЫ». Карамзин В самом имени Карамзин – звучит некая жеманность. Не зря Достоевский переврал эту фамилию, чтобы высмеять в «Бесах» Тургенева. Так похоже, что даже не смешно.Еще недавно, до того, как в России начался бум, произведенный возрождением его

ВОЛОДИХИН Дмитрий Михайлович

ВОЛОДИХИН Дмитрий Михайлович Писатель, критик, историк Дмитрий Володихин родился в 1969 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ и аспирантуру; кандидат наук, преподает на истфаке МГУ, параллельно занимаясь издательской деятельностью. Автор монографий по истории

Языков Николай Михайлович (1803-1846).

Языков Николай Михайлович (1803-1846). «Из всех поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков, – писал Н. В. Гоголь. – С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой

Николай Михайлович Карамзин

Николай Михайлович Карамзин

Я уже говорил вам, что русская литература XVIII века развивалась столь стремительно, что за несколько десятилетий сократила вековой разрыв с литературой западноевропейской. Существенный вклад в такое ускоренное развитие отечественной

Существенный вклад в такое ускоренное развитие отечественной

Николай Михайлович Карамзин

Николай Михайлович Карамзин Триолет Лизете «Лизета чудо в белом свете, — Вздохнув я сам себе сказал, — Красой подобных нет Лизете; Лизета чудо в белом свете; Умом зрела в весеннем цвете». Когда же злость ее узнал… «Лизета чудо в белом свете!» — Вздохнув, я сам себе

Орест Михайлович Сомов

Орест Михайлович Сомов Писателя и журналиста первой половины XIX века О. М. Сомова современники знали как человека, близкого по духу декабристам, Пушкину и поэтам пушкинского круга. Он был членом Вольного общества любителей российской словесности.Проведя часть своей

Н. М. Карамзин (1766–1826)

Н. М. Карамзин (1766–1826)

35. Осень

Веют осенние ветры

В мрачной дубраве;

С шумом на землю валятся

Желтые листья. Поле и сад опустели;

Сетуют хо?лмы;

Пение в рощах умолкло —

Скрылися птички.

Поздние гуси станицей

К югу стремятся,

Плавным

Поле и сад опустели;

Сетуют хо?лмы;

Пение в рощах умолкло —

Скрылися птички.

Поздние гуси станицей

К югу стремятся,

Плавным

А. Л. ЗОРИН, А. С. НЕМЗЕР ПАРАДОКСЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»

А. Л. ЗОРИН, А. С. НЕМЗЕР ПАРАДОКСЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» В 1897 году Владимир Соловьев назвал элегию Жуковского «Сельское кладбище», перевод из английского поэта Т. Грея, «началом истинно человеческой поэзии в России». «Родина русской поэзии» —

Наставники Державин. Карамзин. Жуковский

Наставники Державин. Карамзин. Жуковский В начале самого прославленного из державинских сочинений поэт обращается к идеальной героине с вопросом, который, кажется, всегда был для него в числе важнейших: Подай, Фелица! наставленье: Как пышно и правдиво жить, Как

Несбывшийся гений Николай Михайлович Языков (1803–1847)

Несбывшийся гений

Николай Михайлович Языков (1803–1847)

Личность и судьба Языкова так «удобно» укладываются в трафарет, что поневоле берет досада. Перечитывая современников поэта, дотошных исследователей, несхожих эссеистов, быстро понимаешь, что различаются их суждения

Перечитывая современников поэта, дотошных исследователей, несхожих эссеистов, быстро понимаешь, что различаются их суждения

II. Карамзин – Пушкин

II. Карамзин – Пушкин Третья часть романа Тынянова «Пушкин» начинается буквально с появления Карамзина: «Когда дядька Фома сказал ему, что его дожидаются господин Карамзин и прочие, сердце у него забилось, и он сорвался с лестницы так стремительно, что дядька сказал

НАСЛЕДСТВО «БЕДНОЙ ЛИЗЫ». Карамзин

НАСЛЕДСТВО «БЕДНОЙ ЛИЗЫ». Карамзин В самом имени Карамзин — звучит некая жеманность. Не зря Достоевский переврал эту фамилию, чтобы высмеять в «Бесах» Тургенева. Так похоже, что даже не смешно.Еще недавно, до того, как в России начался бум, произведенный возрождением его

Николай Михайлович Карамзин.

Сентиментализм как литературное направление

Сентиментализм как литературное направление

Величайшим созданием Карамзина был он сам, его жизнь, его одухотворённая личность.

Именно ею он оказал великое моральное воздействие на русскую литературу.

Ю.М. Лотман

Во второй половине 18 века в Европе возникает теория, согласно которой исправить человеческие нравы можно, если пробудить в людях чувствительность. Произведения стали цениться в зависимости от того, насколько они способны растрогать читателя, побудить его к совершению добродетельных поступков. Так в литературе зарождается новое направление, пришедшее на смену классицизму, — сентиментализм.

Название направления происходит от французского слова sentiment — «чувство». Приниципы сентиментализма таковы.

1) Если классицизм обращался к разуму читателя, то сентиментализм — к его чувствам.

2) Герой сентиментальной литературы — это не обобщённый, а предельно индивидуализированный образ, со своим уникальным внутренним миром.

3) Герой сентиментальной литературы — простолюдин, выходец из народа. Это обстоятельство делало его ближе массовому читателю.

4) В сентиментальной литературе, как и в музыке, важную роль играет эмоциональность. Ключевое значение в сентиментальных произведениях имеют пейзажи, настраивающие читателя на определённый эмоциональный лад и косвенно отражающие авторское отношение к событиям или героям, а также междометия, восклицания, риторические вопросы.

Важнейшим открытием сентиментализма стал психологизм — внимание к человеческому поведению, внутреннему состоянию, душевным проявлениям. Сентиментализм как направление быстро себя исчерпал, но психологизм, им заложенный, в литературе остался.

Преимущественные жанры сентиментальной литературы — элегия, послание, эпистолярный роман, любовная повесть, путевые заметки.

Ведущими писателями-сентименталистами на Западе были Сэмюэл Ричардсон, Жан-Жак Руссо, Лоренс Стерн. В России — Михаил Никитич Муравьёв, Николай Александрович Львов, Василий Васильевич Капнист, Иван Иванович Дмитриев, Николай Михайлович Карамзин.

Н.М. Карамзин родился 12 декабря 1766 года в имении отца под Симбирском (ныне Ульяновск). Далёким предком Карамзина был татарский хан Кара-Мурза. С двенадцати лет обучался в одном из московских пансионов, в 16 лет по настоянию отца поступил на военную службу в петербургский Преображенский полк, однако в 17 лет уже вышел в отставку и поселился в Москве, где познакомился с издателями-журналистами Николаем Новиковым и Алексеем Кутузовым. В содружестве с ними с 1784 года издавал литературный журнал «Детское чтение для сердца и разума».

В 1789 году продал имение и отправился в путешествие по Европе, по итогам которого написал сентиментальное произведение «Письма русского путешественника», принесшее ему славу как литератору. В июле 1790 года возвращается в Россию и начинает издавать собственный журнал «Московский вестник», где публикует среди прочих и свои произведения. В апреле 1792 года, когда был арестован его приятель и коллега Николай Новиков, написал «Оду к милости», адресованную Екатерине Второй. Императрица не казнила Новикова, но и не помиловала, приказав заключить того на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, где провёл 4 года — до смерти Екатерины. Её сын и престолонаследник Павел Первый освободил Новикова сразу, как только взошёл на престол.

Императрица не казнила Новикова, но и не помиловала, приказав заключить того на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, где провёл 4 года — до смерти Екатерины. Её сын и престолонаследник Павел Первый освободил Новикова сразу, как только взошёл на престол.

Орест Кипренский, «Бедная Лиза»

В 1792 году Карамзина ожидал огромный успех, связанный с публикацией повести «Бедная Лиза», поразившей современников историей трагической самозабвенной любви и коварного, хотя и непреднамеренного предательства. Повесть была опубликована в «Московском журнале», который издавался самим Карамзиным, а в 1796 году вышла отдельной книгой, став образцом русской сентиментальной литературы.

Печальные ноты вплетаются в повествование с первых же предложений повести, когда автор рисует реалистичный, но очень печальный подмосковный пейзаж. Лиза, чистая и честная девушка, становится жертвой собственных сильных чувств. Влюбляясь в дворянина Эраста, она предчувствует беду, но это лишь усиливает её любовь. Эраст — это герой, полный добрых намерений, желающий честных отношений с Лизой, всё в нём искренно, но непрочно. Его предательство становится причиной гибели Лизы и смерти от горя её матери.

Эраст — это герой, полный добрых намерений, желающий честных отношений с Лизой, всё в нём искренно, но непрочно. Его предательство становится причиной гибели Лизы и смерти от горя её матери.

Повесть оказалась новаторской не только из-за сюжета. Чтобы усилить воздействие на читателя, Карамзин, вопреки устоявшейся тогда традиции, обозначает конкретное место действия — события происходят в Москве, а не в каком-то условном городе. Детальное описание Симонова монастыря, Данилова монастыря, Воробьёвых гор создавало полное ощущение достоверности. Это подкреплялось и ссылкой автора на знакомство с героем повести, который якобы рассказал всю эту историю и даже показал Лизину могилу. Необычной оказалась и развязка сюжета: вместо утешительного финала и торжества добра над злом повесть завершается самоубийством героини и поздним раскаянием Эраста.

«Бедная Лиза» была написана под влиянием одного из популярнейших романов 18 века — «Страдания юного Вертера» («Die Leiden des jungen Werther», 1774) Иоганна Вольфганга Гёте. Сюжет же повести Карамзина в дальнейшем был переосмыслен в повестях А.С. Пушкина «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка» (1830).

Сюжет же повести Карамзина в дальнейшем был переосмыслен в повестях А.С. Пушкина «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка» (1830).

С 1803 года указом Александра Первого Карамзин назначен придворным историографом. Результатом его исторических занятий стала публикация 12-томной «Истории государства Российского», написанной в течение двадцати трёх лет на основании тщательнейшего изучения всех доступных исторических документов: летописей, государственных грамот, дипломатической переписки и архивных записей. Свой труд Карамзин посвятил императору Александру Первому, написав известную фразу в посвящении: «История народа принадлежит царю».

Задания по творчеству Н.М. Карамзина

«Остров Борнхольм» — Университет Бристоля

| Перевод названия вклада | Готическая сказка Карамзина: «Остров Борнхлм» | |||

|---|---|---|---|---|

| Оригинальный язык | Английский | издание | Готическая фантастика в русской литературе девятнадцатого века | |

| Редакция | Нил Корнуэлл | |||

| Издательство | Родопи, Амстердам | |||

| страниц | 37-58 | |||

| Номер страниц | 12 | |||

| ISBN (Печать) | 9042006153 | |||

СТВЕТ ПУБЛИКА ссылка

@inbook{35575a6fe9204295892706bf62f19f76, title = «Готическая сказка Карамзина: ‘Остров Борнхольм'», author = «Дерек Оффорд», year = «1999», language = «English», isbn = «9042006153», pages = «37—58», editor = «Neil Cornwell», booktitle = «Готика-фантастика в девятнадцатом веке» -Век Русской Литературы», издатель = «Родопи, Амстердам», } Оффорд, Д 1999, Готическая повесть Карамзина: «Остров Борнхольм». Готическая сказка Карамзина: «Остров Борнхольм». / Оффорд, Дерек. Готика-фантастика в русской литературе XIX века. изд. / Нил Корнуэлл. Родопи, Амстердам, 1999. с. 37-58. Результат исследования: Глава в книге/отчете/материалах конференции › Глава в книге TY — CHAP T1 — Готическая повесть Карамзина T2 — ‘Остров Борнхольм’ AU — Offord, Derek | 1 PY | 1 | 1 T2 — ‘Остров Борнхольм’ — 1999 Y1 — 1999 M3 — Глава в книге SN — 9042006153 SP — 37 EP — 58 BT — Готический фантастический , Амстердам ER —

|

В Н Корнуэлле (ред.), Готика-Фантастика в русской литературе девятнадцатого века, Родопи, Амстердам, стр. 37-58.0061

В Н Корнуэлле (ред.), Готика-Фантастика в русской литературе девятнадцатого века, Родопи, Амстердам, стр. 37-58.0061 В современную эпоху,

литература была ареной бурного обсуждения практически всех

аспекты русской жизни, в том числе то место, которое занимает сама литература.

должно занимать в этой жизни. В процессе он произвел богатый и

разнообразный фонд художественных достижений.

В современную эпоху,

литература была ареной бурного обсуждения практически всех

аспекты русской жизни, в том числе то место, которое занимает сама литература.

должно занимать в этой жизни. В процессе он произвел богатый и

разнообразный фонд художественных достижений. Работы в светских жанрах, таких как

сатирическая сказка стала появляться в шестнадцатом веке, а византийская

литературные традиции начали угасать с приходом русского просторечия.

ощущались более широкое использование и влияние Запада.

Работы в светских жанрах, таких как

сатирическая сказка стала появляться в шестнадцатом веке, а византийская

литературные традиции начали угасать с приходом русского просторечия.

ощущались более широкое использование и влияние Запада. Светские прозаические сказки — многие плутовские или сатирические — выросли в

популярность у среднего и низшего сословия, как читала дворянство

в основном литература из Западной Европы. Петровская секуляризация

Русская православная церковь решительно сломила влияние религиозной

темы по литературе. Средний период восемнадцатого века

(1725-62) господствовали стилистические и жанровые новации четырех

писатели: Антиох Кантемир, Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов и др.

Александр Сумароков. Их работа стала еще одним шагом в привлечении западных

литературных концепций в Россию.

Светские прозаические сказки — многие плутовские или сатирические — выросли в

популярность у среднего и низшего сословия, как читала дворянство

в основном литература из Западной Европы. Петровская секуляризация

Русская православная церковь решительно сломила влияние религиозной

темы по литературе. Средний период восемнадцатого века

(1725-62) господствовали стилистические и жанровые новации четырех

писатели: Антиох Кантемир, Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов и др.

Александр Сумароков. Их работа стала еще одним шагом в привлечении западных

литературных концепций в Россию. обильно снабжены социальными и политическими комментариями (см. Imperial

Расширение и созревание: Екатерина II, гл. 1). Пышный, сентиментальный

язык сказки Карамзина Бедная Лиза отправилась в сорокалетний

полемика, противопоставляющая сторонников инноваций

«чистота» литературным языком.

обильно снабжены социальными и политическими комментариями (см. Imperial

Расширение и созревание: Екатерина II, гл. 1). Пышный, сентиментальный

язык сказки Карамзина Бедная Лиза отправилась в сорокалетний

полемика, противопоставляющая сторонников инноваций

«чистота» литературным языком. Все эти элементы были сформулированы в первую очередь

в формах романа и рассказа, заимствованных из Западной Европы, но

поэты девятнадцатого века также создали произведения непреходящей ценности.

Все эти элементы были сформулированы в первую очередь

в формах романа и рассказа, заимствованных из Западной Европы, но

поэты девятнадцатого века также создали произведения непреходящей ценности. хотя большая часть его работ содержит сильные элементы фэнтези. Богатые

язык Гоголя сильно отличался от прямого, скудного лексикона

Пушкин; каждый из двух подходов к языку художественной прозы

был принят значительными писателями более поздних поколений.

хотя большая часть его работ содержит сильные элементы фэнтези. Богатые

язык Гоголя сильно отличался от прямого, скудного лексикона

Пушкин; каждый из двух подходов к языку художественной прозы

был принят значительными писателями более поздних поколений. Благодаря неизменному качеству

их сочетание чистой литературы с вечным философским

вопросы, последние два признаны лучшими прозаиками России;

Романы Достоевского Преступление и наказание и Братья

Карамазова , как и романы Толстого Война и мир и Анна

Каренина , являются классикой мировой литературы.

Благодаря неизменному качеству

их сочетание чистой литературы с вечным философским

вопросы, последние два признаны лучшими прозаиками России;

Романы Достоевского Преступление и наказание и Братья

Карамазова , как и романы Толстого Война и мир и Анна

Каренина , являются классикой мировой литературы. Лучший практик этого

стиля был Михаил Салтыков-Щедрин, прозаик-сатирик, который вместе с

поэт Николай Некрасов, считался лидером литературных левых

крыло во второй половине века.

Лучший практик этого

стиля был Михаил Салтыков-Щедрин, прозаик-сатирик, который вместе с

поэт Николай Некрасов, считался лидером литературных левых

крыло во второй половине века. писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Короленко,

и Александр Куприн. Горький стал литературным лидером

большевиков и советских режимов 1920-е и 1930-е годы; вскоре

после большевистской революции Бунин и Куприн эмигрировали в Париж. В

1933 Бунин стал первым русским, получившим Нобелевскую премию за

Литература.

писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Короленко,

и Александр Куприн. Горький стал литературным лидером

большевиков и советских режимов 1920-е и 1930-е годы; вскоре

после большевистской революции Бунин и Куприн эмигрировали в Париж. В

1933 Бунин стал первым русским, получившим Нобелевскую премию за

Литература. Но при Сталине

литература чувствовала те же ограничения, что и все остальное российское общество.

После прихода к власти группы «пролетарских писателей».

в начале 1930-х годов ЦК коммунистической партии заставил всех

писателей-фантастов в Союз советских писателей в 1934. Союз тогда

установила эталон «соцреализма» для советского

литературы, и многие из писателей в России замолчали или эмигрировали

(см. Мобилизация общества, гл. 2). Несколько прозаиков в адаптации

описывая нравственные проблемы в новом советском государстве, но сцена была

преобладают шаблонные произведения минимальной литературной ценности, такие как Николай Островского «Как закалялась сталь » и «Танкер» Юрия Крымова.

Дербент . Уникальным произведением 1930-х годов стал роман «Гражданская война ».

«Тихий Дон », за который его автор Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию.

Премия по литературе 1965 года, хотя авторство Шолохова

оспаривается некоторыми экспертами.

Но при Сталине

литература чувствовала те же ограничения, что и все остальное российское общество.

После прихода к власти группы «пролетарских писателей».

в начале 1930-х годов ЦК коммунистической партии заставил всех

писателей-фантастов в Союз советских писателей в 1934. Союз тогда

установила эталон «соцреализма» для советского

литературы, и многие из писателей в России замолчали или эмигрировали

(см. Мобилизация общества, гл. 2). Несколько прозаиков в адаптации

описывая нравственные проблемы в новом советском государстве, но сцена была

преобладают шаблонные произведения минимальной литературной ценности, такие как Николай Островского «Как закалялась сталь » и «Танкер» Юрия Крымова.

Дербент . Уникальным произведением 1930-х годов стал роман «Гражданская война ».

«Тихий Дон », за который его автор Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию.

Премия по литературе 1965 года, хотя авторство Шолохова

оспаривается некоторыми экспертами. Строгий контроль 1930-х годов продолжался.

вплоть до «оттепели» после смерти Сталина в 1953 г., хотя

некоторые новшества допускались в прозаических произведениях периода Великой Отечественной войны.

Строгий контроль 1930-х годов продолжался.

вплоть до «оттепели» после смерти Сталина в 1953 г., хотя

некоторые новшества допускались в прозаических произведениях периода Великой Отечественной войны. В

1960-е и 1970-е годы, новое поколение сатириков и прозаиков,

таких как Фазиль Искандер, Владимир Войнович, Юрий Казаков и Владимир

Аксенов боролся с государственными ограничениями художественного самовыражения.

известные поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и

Иосиф Бродский. Аксенов и Бродский эмигрировали в США,

где они оставались продуктивными. Бродский получил Нобелевскую премию за

Литература в 1987 году. Самый громкий случай литературных репрессий в

1960-е годы были временем Андрея Синявского и Юлия Даниила, иконоборцев.

писатели советского «андеграунда», чей приговор 1966 г.

каторгу за написание антисоветской пропаганды принесли

международный протест.

В

1960-е и 1970-е годы, новое поколение сатириков и прозаиков,

таких как Фазиль Искандер, Владимир Войнович, Юрий Казаков и Владимир

Аксенов боролся с государственными ограничениями художественного самовыражения.

известные поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и

Иосиф Бродский. Аксенов и Бродский эмигрировали в США,

где они оставались продуктивными. Бродский получил Нобелевскую премию за

Литература в 1987 году. Самый громкий случай литературных репрессий в

1960-е годы были временем Андрея Синявского и Юлия Даниила, иконоборцев.

писатели советского «андеграунда», чей приговор 1966 г.

каторгу за написание антисоветской пропаганды принесли

международный протест. Среди лучших

этого поколения были Андрей Быков, Михаил Кураев, Валерий Попов,

Татьяна Толстая и Виктор Ерофеев — писатели не обязательно такие

талантливы, как и их предшественники, но выражают новый тип

«альтернативная фантастика». гласность период тоже видел

публикация ранее запрещенных произведений таких писателей, как

Булгаков, Солженицын и Замятин.

Среди лучших

этого поколения были Андрей Быков, Михаил Кураев, Валерий Попов,

Татьяна Толстая и Виктор Ерофеев — писатели не обязательно такие

талантливы, как и их предшественники, но выражают новый тип

«альтернативная фантастика». гласность период тоже видел

публикация ранее запрещенных произведений таких писателей, как

Булгаков, Солженицын и Замятин.