кто они – европейские буддисты?

Калмыки – потомки западных монголов-ойратов, которые мигрировали с исторической родины из-за конфликтов с племенами в Китае. Переселясь в Россию в начале XVII века, к середине столетия они сумели образовать Калмыцкое ханство, которое состояло из четырех улусов, отличавшихся по этническому признаку: дербэты, торгуты, хошуты, чоросы. Во второй половине XVIII века Калмыцкое ханство было упразднено. Часть калмыков ушли на территорию, которая относилась в то время к Китаю. На опустевших землях стали селиться русские и украинцы, а небольшие группы оставшихся калмыков начали вести оседлый образ жизни. Некоторые из них входили в состав уральского, оренбургского и терского казачества, оставаясь единственным в этой части России этносом, исповедующим буддизм.

Майрбек ВачагаевАвтор подкаста «Хроника Кавказа» Майрбек Вачагаев обсудил исторический путь калмыков с Вадимом Трепавловым – профессором, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории РАН, руководителем Центра истории народов России и межэтнических отношений.

Трепавлов – председатель международной Ассоциации исследователей Золотой Орды, автор многочисленных монографий и статей по истории ногайцев, Золотой орды, кочевников, тюркских и монгольских народов.

Embed share

Неизвестные калмыки: кто они – европейские буддисты?

by RFE/RL

No media source currently available

0:00 0:31:14 0:00

– Калмыки – кто они по происхождению? С какими народами у них родственные связи, похожий язык?

Вадим Винцерович Трепавлов– Калмыки – это монголоязычный народ. Ближайшие родственники калмыков – это, разумеется, сами монголы, а также буряты. Но история сложилась так, что калмыки – это анклав, такой фрагмент монголоязычного мира, который оказался от своих сородичей очень далеко. Хотя они сохранили и монгольский, соответственно, своеобразный калмыцкий язык, и буддийскую религию, как и прочие монгольские народы, но вот теперь это единственный народ Европы, который исповедует буддизм.

Как они вообще оказались так далеко от своих сородичей? Это довольно долгая история. В конце XIV века рухнули остатки империи Чингисхана в Китае – так называемая империя Юань. И монголы, которые господствовали там, ушли на север от Великой Китайской стены. Китайцы их выгнали, свергли династию Чингисхана. И вот на территории Монголии, которая в общем-то была обескровлена, ослаблена, разорена за имперский период, вот там начались междоусобицы. Были неудачные попытки восстановить империю, ничего из этого не получалось, начался хаос, но постепенно удалось образовать что-то вроде такого, скажем, государственного объединения. Оно называлось «Сорок и четыре». Сорок туменов монголов и четыре тумена ойратов (тумен – это 10 тысяч воинов). Вот ойраты – это такая особая группировка западных монгольских племен, которые не смешивались с другими монголами. У них была своя территория на западе монгольских степей – в районе Алтая.

В первой половине XV века ойраты смогли объединить прочие монгольские племена под своей властью, но потом это государство быстро распалось, и ойраты, теснимые восточными монголами, стали отступать постепенно на запад.

Вот здесь надо обязательно сказать, иначе будет непонятно дальше. Ойраты состояли из пяти племен: торгуты, чоросы, хошуты, дербеты и хойты. И возглавляли их князья-тайши. Они стали отступать на запад, стали вытеснять те тюркские народы, которые жили на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского района Китая, или, как чаще историки называют, Восточного Туркестана. Заняли там обширное пастбище и образовали Джунгарское ханство. Оно управлялось аристократией из ойратского племени чаросов. Другим ойратским племенам власть в этом государстве не досталась, и четыре оставшиеся племени ойратов стали переселяться постепенно на запад и на север. И вот эта отколовшаяся от Джунгарии часть ойратов стала называться калмыками. Слово это совершенно немонгольское. Так назвали их тюрки, с которыми ойраты вступали по пути миграции в постоянные сражения.

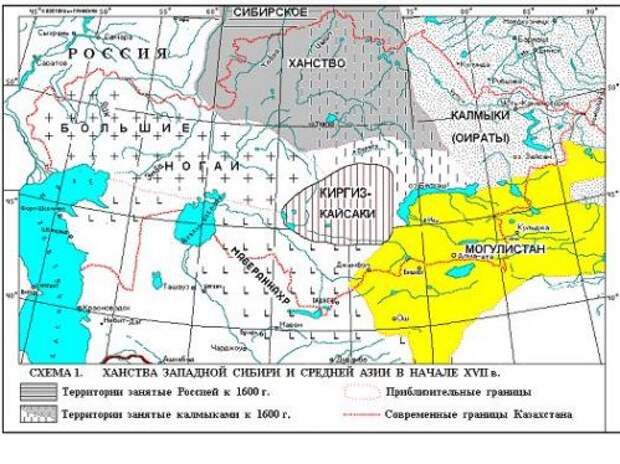

Таким образом, дербеты, торгуты, хошуты стали отступать на запад. Но куда можно было отступать? На Север, в Сибирь? Но там уже стояли русские крепости с небольшими, но сильными гарнизонами. Оставалось двигаться на запад и юго-запад. Там, где были узбекские ханства, где жили казахи, а главное – ослабевшая, огромная, но очень уже раздробленная Ногайская орда. И вот в течение XVII века эти калмыки, ойраты, заняли весь Казахстан, кроме самой южной части, и часть Южной Сибири. Вот так они постепенно подошли к границам Русского государства. Там началось уже общение с российским правительством, с русскими провинциальными властями.

— Подписывайтесь на наш телеграм-канал!

– Насколько близки сегодня к калмыкам буряты? Как похожи их языки? И есть ли какое-то явное различие между бурятами, калмыками и монголами, которые живут в современной Монголии?

Калмык с саблей– Да, разумеется, это разные народы, но мы можем сказать, что тут такое же примерно родство и сходство, как между русскими, болгарами, украинцами.

Кроме того, когда калмыки поселились на юге России, они стали соседями народов Северного Кавказа и, конечно, это соседство тоже привнесло своеобразие в культуру калмыцкого народа, что еще больше стало отличать его от бурят и народов Монголии.

– Буряты все-таки оказались рядом с Монголией, то есть они недалеко ушли. А калмыки – вы сказали, что они продвигались дальше, на запад, и при этом они захватили территорию, которую населяли казахи. В чем была основная причина продвижения калмыков на Запад? Не было ли у них тогда конфликтных ситуаций с другими ойратами, с другими народами монгольского происхождения?

– Не получили власти в Джунгарском ханстве. Чоросы и джунгары оттеснили от власти, вот те и были вынуждены себе искать новые территории для проживания, и вот поэтому они пошли на север, на запад искать себе свободные пастбища. Эта грандиозная миграция продолжалась практически в течение всего XVII века. И при этом укреплялось и отбивалось от врагов, прежде всего китайцев, Джунгарское ханство было мощное, но в конце концов погибло под ударами маньчжурских войск в XVIII веке.

Чоросы и джунгары оттеснили от власти, вот те и были вынуждены себе искать новые территории для проживания, и вот поэтому они пошли на север, на запад искать себе свободные пастбища. Эта грандиозная миграция продолжалась практически в течение всего XVII века. И при этом укреплялось и отбивалось от врагов, прежде всего китайцев, Джунгарское ханство было мощное, но в конце концов погибло под ударами маньчжурских войск в XVIII веке.

– Когда мы говорим о калмыках уже по эту сторону Волги, то о каком историческом периоде можно говорить, что с такого-то века они уже осели в этой части, которую мы сегодня знаем как Калмыкия?

Калмык с саблей– Они ведь первоначально появились на Иртыше, в Сибири, и первые контакты с русскими оттуда шли, из Сибири и первые договоры с ними московское правительство заключало с разрешением им кочевать по российской территории, в Южной Сибири. Но с востока прибывали все новые и новые группы калмыков, им требовались все новые территории и, разгромив полностью Ногайскую орду, они вышли к Волге. Это середина XVII века. Ну а на Волге уже прочно стояли русские крепости. Там русские воеводы свою власть осуществляли, прежде всего в Астрахани, в Царицыне. Территория эта уже номинально принадлежала России. По двум договорам 1655 и 1657 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать фактически в составе Российского государства собственное калмыцкое ханство. То есть, отвечая на ваш вопрос, – начиная с середины XVII века, 1655

Это середина XVII века. Ну а на Волге уже прочно стояли русские крепости. Там русские воеводы свою власть осуществляли, прежде всего в Астрахани, в Царицыне. Территория эта уже номинально принадлежала России. По двум договорам 1655 и 1657 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать фактически в составе Российского государства собственное калмыцкое ханство. То есть, отвечая на ваш вопрос, – начиная с середины XVII века, 1655

– Иными словами, сама Россия разрешила им переселиться?

– В отношении Поволжского региона именно так. А вот что касается Сибири, то там очень сложные были отношения. Могучий народ, многие тысячи их пришли. В общем, они сначала не были настроены так уж отвечать интересам русских властей, заложников выдавать, ясак (натуральный налог. – Прим. ред.) платить и т.д. Мол, мы свободный народ кочевой, где хотим, там и кочуем и т.д. Но вот когда они подошли к Волге, там уже была несколько иная ситуация. К тому же тут было соседство Крымского ханства и кавказских народов – калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением этого нового многочисленного народа на северном берегу Каспийского моря.

К тому же тут было соседство Крымского ханства и кавказских народов – калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением этого нового многочисленного народа на северном берегу Каспийского моря.

– А были ли договоренности, которые были подписаны с российским правительством на тот период, что калмыки будут выступать в союзе военном и будут противостоять северокавказскому влиянию?

Внутреннее убранство калмыцкой кибиткиЭто 50-е годы XVII века. Историческая ситуация очень калмыкам помогла. Россия, присоединив Украину, вступила в тяжелую войну с Речью Посполитой (Польско-Литовское объединенное государство. – Прим. ред.). И прочитав рапорты, так называемые отписки от астраханских и царицынских воевод о новом народе, который пришел на Волгу, правительство в Москве сообразило, что вот эту многочисленную кочевую конницу можно использовать на европейском театре военных действий. И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков использовать конницу калмыцкую. И, надо сказать, сразу после заключения этих договоров, то есть присяг, калмыцкая конница действительно отправилась воевать с поляками. А потом ее использовали и в конфликтах с крымцами. Прежде всего были вот эти два объекта, то есть западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград, они были открыты для вражеских вторжений, прежде всего татарских, ногайских, когда ногайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским вооруженным силам в противостоянии этим противникам.

И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков использовать конницу калмыцкую. И, надо сказать, сразу после заключения этих договоров, то есть присяг, калмыцкая конница действительно отправилась воевать с поляками. А потом ее использовали и в конфликтах с крымцами. Прежде всего были вот эти два объекта, то есть западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград, они были открыты для вражеских вторжений, прежде всего татарских, ногайских, когда ногайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским вооруженным силам в противостоянии этим противникам.

– В чем была причина ликвидации Калмыцкого ханства?

– Калмыцкое ханство пережило апогей своего могущества, условно говоря, в эпоху Петра I. Там был очень могущественный правитель, самостоятельный, умный – Аюка-хан. А после его смерти российское правительство стало все более и более усиливать административное давление на калмыков. По указке из Петербурга назначались ханы и наместники, причем могли одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно человек с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты, Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия часто поражали экономику калмыков.

По указке из Петербурга назначались ханы и наместники, причем могли одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно человек с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты, Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия часто поражали экономику калмыков.

И еще очень важное – первосвященник тибетской буддистской церкви Далай-лама постоянно настаивал, чтобы калмыки перестали быть подданными – иноверного русского царя, что им надлежит в конце концов, забыв прежние обиды, вернуться к основной массе ойратских племен – в Джунгарию (Джунгарское ханство). Все это вместе имело значение. Но ведь в свое время калмыцкие племена ушли из Джунгарии, потому что не смогли там разделить власть с чоросами. В целом калмыки не хотели возвращаться в Джунгарию. И только когда войска новой Цинской империи в Китае, маньчжуро-китайской империи разгромили, уничтожили, ликвидировали Джунгарию, только тогда калмыки решились идти на свою прародину. Теперь это уже была не Джунгария, это была часть китайской империи Цин.

Теперь это уже была не Джунгария, это была часть китайской империи Цин.

Но надо сказать, что ушли, конечно, не все. Это так называемый Торгутский побег в начале 1771 года. Торгуты – это одно из основных калмыцких племен. Очень сложно определить численность народа, потому что в источниках называется число кибиток, а не людей, и вопрос, а сколько составляла семья в одной кибитке, и тут разные подсчеты. В общем, условно говоря, если среднюю цифру мы возьмем, то примерно 200 тысяч калмыков в 1771 году ушло в Китай.

– Это большая цифра для того периода?

Калмык. Конец XVIII века.– Большая, конечно, для кочевой степи, где разрозненное население на огромной территории. Увести 200 тысяч – это очень много. Но надо сказать, что из-за болезней, из-за стычек с казахами, которым российские власти приказывали остановить и вернуть этих калмыков, до Китая добрело, ну… меньше половины точно. Да, 200 тысяч ушло. Примерно 100 тысяч осталось в России, не захотело уходить. Но тут надо сказать, что ведь калмыки жили не только в Калмыцком ханстве. Значительная их часть переселилась в казачье — Донское войско. Это так называемые донские калмыки.

Значительная их часть переселилась в казачье — Донское войско. Это так называемые донские калмыки.

Кроме того, на протяжении всего XVIII века Русская православная церковь вела кампанию по христианизации. Ну, понимаете, человек, воспитанный в собственной традиционной кочевой буддийской культуре, по собственной воле не сменит веру предков. Но дело в том, что калмыцкое общество было очень поляризовано, была огромная масса неполноправных – иногда их называют крепостными, пастухами-аратами. Если такой человек, пастух, бежал в русские владения, переходил в православие, то местные власти наотрез отказывались его возвращать прежним хозяевам. Он становился свободным человеком. В течение XVIII века число таких беженцев стало настолько обширным, что российские власти даже решили построить целый город для их размещения. И имя этому городу придумали звучное, типично имперское – Ставрополь-на-Волге. Теперь это Тольятти. Никаких калмыков там, по-моему, сейчас не осталось. Так вот эти 100 тысяч оставшихся калмыков – это не только остатки населения Калмыцкого ханства, а это плюс донские калмыки в казачьем войске и плюс крещеные калмыки в Волжском Ставрополье.

– То есть независимо от того, что они приняли христианство и перешли под командование казачьих войск, их все равно считали и называли калмыками?

– Да, это было абсолютно официальное название. Донские калмыки. Они жили абсолютно автономно, независимо от Калмыцкого ханства, ханам не подчинялись, подчинялись своим казачьим властям, атаманам и т.д. В 1908 году именно донские калмыки подарили Николаю II и его супруге Александре Федоровне два деревянных трона, окованных серебром, украшенных буддийской и имперской символикой. Царский трон пропал, а трон императрицы сейчас выставлен в экспозиции Омского музея изобразительных искусств.

– И после того, как они стали уже полноправными российскими подданными, создаются и калмыцкие полки для участия в разных войнах – русско-шведской, с французами. Значит калмыки уже участвуют именно как полноправные подданные Российской империи, то есть здесь уже нет привлечения их как сторонней силы.

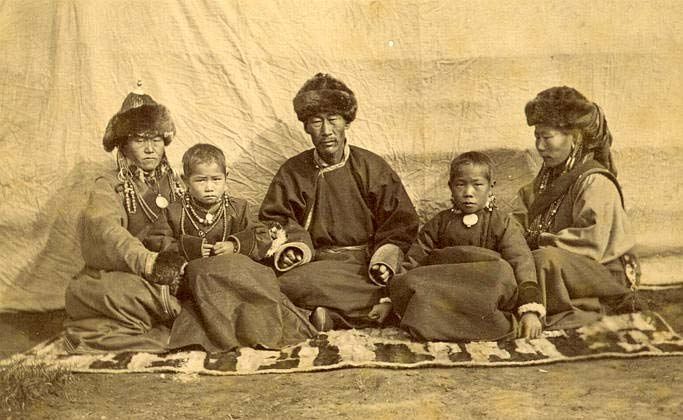

Калмыки в традиционной одежде. 1862 г

1862 г– Да, разумеется, и надо сказать, что создание и привлечение к военным действиям таких так называемых иррегулярных частей, иррегулярной конницы – это давняя традиция русской политики. В XV-XVI веках эту задачу выполняли служилые татары. Пока еще существовали татарские ханства, был оттуда приток населения. В XVII веке эта задача практически целиком стала возлагаться на калмыков. В Северной войне и в стычках с османами калмыцкая конница внесла большой вклад в развитие этих баталий, в том числе в победу России в Северной войне. Ну а вот когда основная масса народа ушла в Китай, то тут уже, конечно, участие калмыков в военных действиях стало менее заметным, хотя они прекрасно проявили себя и в войне с Наполеоном.

Кочевая конница на своих низких мохнатых лошадках, в этих мохнатых шапках, с арканами, с луками, с этими копьями, на которые надеты крючья для стаскивания всадников из седла – все это имело очень ощутимое психологическое воздействие на противников. Не на турков, татар и черкесов – они навидались этого. А именно на европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому не собирались российские военачальники отбрасывать это психологическое оружие. И когда калмыков стало мало, их место, уже в XIX веке, заняли башкиры. Известно ведь, какое впечатление эти, прежде всего башкирские, а не калмыцкие воины произвели на жителей Европы, на французов, когда российская армия дошла до Парижа.

А именно на европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому не собирались российские военачальники отбрасывать это психологическое оружие. И когда калмыков стало мало, их место, уже в XIX веке, заняли башкиры. Известно ведь, какое впечатление эти, прежде всего башкирские, а не калмыцкие воины произвели на жителей Европы, на французов, когда российская армия дошла до Парижа.

– А когда начался переход в христианство, то есть началась христианизация определенной части с переходом их уже под управление казачьих войск, было ли какое-то сопротивление со стороны калмыков? То есть не было ли каких-либо выступлений против такой политики Российской империи?

– Нет, выступлений против христианизации мне неизвестно, поскольку она не принимала насильственных форм, допустим, в отличие от Сибири. Уход калмыков в казачьи станицы происходил во многом стихийно, это было бегство. Казаки вообще были заинтересованы в пополнении своего состава здоровыми мужчинами. Поэтому население росло, беженцев этих очень неохотно выдавали назад. А вот что касается кампании по христианизации иноверцев, так их называли, то именно Петр I и его преемники начали усиленную целенаправленную кампанию. Только Екатерина II уже потом объявила такую относительную толерантность. Мне в общем-то неизвестно об открытом проявлении благодарности по отношению к нашим дамам-императрицам за их религиозную политику со стороны калмыков, но вот буряты провозгласили в благодарность за терпимость к буддизму Елизавету Петровну и Екатерину II перевоплощениями буддийского божества милосердия.

А вот что касается кампании по христианизации иноверцев, так их называли, то именно Петр I и его преемники начали усиленную целенаправленную кампанию. Только Екатерина II уже потом объявила такую относительную толерантность. Мне в общем-то неизвестно об открытом проявлении благодарности по отношению к нашим дамам-императрицам за их религиозную политику со стороны калмыков, но вот буряты провозгласили в благодарность за терпимость к буддизму Елизавету Петровну и Екатерину II перевоплощениями буддийского божества милосердия.

– Некоторые калмыки из числа тех, кто находился в подчинении казачьих войск и покинул родину в послереволюционный период, перебрались в Европу, в частности в Париж. И они долго, почти 10-15 лет вели переписку с правительством Франции с просьбой предоставить им возможность обосноваться в определенной части страны, создать свою колонию, свой населенный пункт. И вы знаете, в 1939 году правительство Франции практически согласилось, но начавшаяся Вторая мировая война, конечно, все испортила. Потом к этому проекту не возвращались, но меня просто заинтересовало, как калмыки пытались сохранить свои этнические черты путем компактного проживания в чужой стране.

Потом к этому проекту не возвращались, но меня просто заинтересовало, как калмыки пытались сохранить свои этнические черты путем компактного проживания в чужой стране.

– Конечно, рискованно сравнивать их с евреями или, допустим, с венграми, которые пришли в Европу, будучи чужими всем вокруг, с непонятным языком. Калмыки ведь тоже пришли в этот Северный Прикаспий, чуждые всему местному аборигенному населению, тому же самому кавказскому. И с кавказцами, прежде всего, с кабардинцами, у них выстраивались очень сложные отношения, случались кровавые схватки. В свое время калмыки пытались проникнуть дальше на Кавказ, но тут уже горцы их не пустили, пришлось калмыкам остановиться в степной зоне. Но, кстати, следы этого остались: по одной из версий (кажется, довольно убедительной), Ессентуки, общеизвестный курорт в Минеральных водах, — это ведь калмыцкое слово – «ессен тук». Означает оно «девять знамен», то есть ставка какого-то князя-нойона, скорее всего, там была.

Исполнения национального танца калмыковВ Советском Союзе калмыки разделили общую судьбу народов, которые подверглись депортации в 1943–1944 годах, и, кстати, в отличие от некоторых других народов, депортация очень подкосила их культурный багаж. Многие калмыки мне говорили, что почти утрачен был язык во время депортации, русифицировался очень народ. Когда бываешь в Элисте (столица Калмыкии. – Прим. ред.), а я несколько раз там был, то довольно редко там можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят они на чистейшем русском языке без акцента, и многие, насколько я знаю, не владеют родным языком.

Многие калмыки мне говорили, что почти утрачен был язык во время депортации, русифицировался очень народ. Когда бываешь в Элисте (столица Калмыкии. – Прим. ред.), а я несколько раз там был, то довольно редко там можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят они на чистейшем русском языке без акцента, и многие, насколько я знаю, не владеют родным языком.

Невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи: «Злой калмык ползет на берег»

Вот соприкоснувшись с кавказцами, с горцами, с народами Северного Кавказа, разумеется, была заметна разница и в культуре, и быту. Ну ясно – степные кочевники с одной стороны, и оседлые горцы – с другой, но вот что интересно: соседи – горцы и калмыки – они как-то совершенно по-разному воспринимались в русской культуре, в том числе высокоинтеллектуальной, классической нашей литературе. Общеизвестна – для русских читателей, во всяком случае – знаменитая казачья колыбельная: «По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал». Невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи: «Злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал». Или у Пушкина: «Прощай, любезная калмычка», «Друг степей калмык» и т.д.

Невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи: «Злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал». Или у Пушкина: «Прощай, любезная калмычка», «Друг степей калмык» и т.д.

Возможно, здесь сказалась историческая память русских о контактах с татарами, Золотой Ордой и т.д., и степняков все-таки воспринимали ближе. Горцы на тот момент истории для русского интеллектуального взгляда были все-таки чуждым миром. И хотя потом это изменилось, различия между соседними народами – кавказскими, горцами и калмыками – такую интересную иллюстрацию получили.

– А с ногайцами как? То есть какая связь была у ногайцев с калмыками? Как они себя вели в отношении друг друга?

– Ну тут, знаете, довольно однозначно. Калмыки лишили ногайцев родины, они вытеснили их из-за Волги. Ногайцы были вынуждены искать новую родину. Большинство ушло в Крымское ханство, кто-то поселился в Черкесии, в Кабарде, кто-то ушел еще дальше, на запад, в османские владения, на Дунай. Так что две основные причины крушения Ногайской орды следующие: во-первых, это притеснения со стороны астраханских воевод, буквально террор против ногайцев, во-вторых, это калмыцкое нашествие. Ногайцы уже были слабы, раздроблены, они уже давно расходились в разные стороны из своей нищающей орды. И вот этот таран монгольский идет, сотни и сотни тысяч сами заселяют эти уже полупустые степи. И ногайцы – не все, но большинство – успели уйти за Волгу, во владения Крымского хана или под защиту русских воевод в Астрахани, Царицыне, Саратове.

Ногайцы уже были слабы, раздроблены, они уже давно расходились в разные стороны из своей нищающей орды. И вот этот таран монгольский идет, сотни и сотни тысяч сами заселяют эти уже полупустые степи. И ногайцы – не все, но большинство – успели уйти за Волгу, во владения Крымского хана или под защиту русских воевод в Астрахани, Царицыне, Саратове.

Ну а потом, когда образовалось Калмыцкое ханство, основная масса калмыков собралась на Волге, на пространстве от Астрахани до Саратова. Степи, которые они до этого занимали на востоке, опустели. Вот тут их постепенно снова стали занимать казахи. И поэтому, когда казахские историки рисуют в XVII веке в своих исторических атласах территорию Казахского ханства на всей этой территории, то это, конечно, неправильно. Казахи тогда жили далеко на юге, а почти всю территорию Казахстана занимали в XVII веке калмыки.

В советский период истории калмыки пережили тотальную депортацию в 1943 году, которая стала национальной трагедией, в хрущевскую оттепель они возвратились на свою историческую родину и сегодня представляют собой неотъемлемую часть юга России.

Маленькая Монголия на российской земле

- актуально

- Республика Калмыкия

- традиции

Чингизу Айтматову принадлежат слова: «Каждый народ, даже самый маленький, — неповторимый узор на ковре человечества». Использованная здесь метафора вспомнилась, когда я оказалась в Калмыкии. Командировка в самобытный степной край стала самой интересной и познавательной за последнее время. Охотно делюсь впечатлениями о поездке. Тем более что в этом году республика отметила 100-летие со дня провозглашения автономии. А 27 августа вековой юбилей празднуют и правоохранительные органы региона.

Спокойствие, только спокойствие

В Калмыкии можно получить впечатлений не меньше, чем от посещения экзотических стран. Пагоды, кони ветра, ступы, хурулы… Порой не верилось, что нахожусь в России.

Пагоды, кони ветра, ступы, хурулы… Порой не верилось, что нахожусь в России.

Калмыки улыбчивы и доброжелательны, от них исходит удивительное спокойствие. Возможно, оттого, что местное население исповедует буддизм. Многие его считают скорее философией, чем религией. Ведь человек может следовать буддийским канонам, не отказываясь от своей веры. А истинных созерцателей тяжело вывести из себя.

Ещё об одной характерной особенности жителей края степных ветров узнала в беседе с министром внутренних дел по Республике Калмыкия Сергеем Никифоровым. Генерал-майор полиции признался, что нигде не встречал людей с такой активной гражданской позицией. Они не могут пройти мимо несправедливости, просят разобраться, если заметят торговлю спиртным по ночам или заподозрят в расточительности чиновников. Такой общественный контроль не раз помогал выявлять правонарушения.

Кроме того, в большинстве жители республики, независимо от национальности и вероисповедания, являются истинными патриотами малой родины.

Не удивительно, что и оперативная обстановка здесь спокойная и стабильная. К примеру, в 2019 году зарегистрировано 960,4 преступления на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно ниже, чем в Южном федеральном округе и стране в целом.

Но утверждать, что добрый нрав и неравнодушие граждан являются одним из главных факторов, положительно влияющих на криминогенную ситуацию в регионе, было бы не совсем верно. Здесь отмечается стопроцентная раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований и разбойных нападений. А это результат работы правоохранительных органов.

И только тополь одинокий

За пределами Элисты пейзаж такой, что глазу не за что зацепиться — ни кустика, ни деревца. Не потому ли одинокий тополь, каким-то чудом выживший посреди степи, в Калмыкии считается сакральным? Ведь он так похож на малочисленный народ России, который прошёл тяжелейшие испытания и смог сохранить культуру и самобытность. По легенде дерево посадил на самой высокой точке местной возвышенности буддийский монах, вернувшись из паломничества в Тибете в начале прошлого века. Он привёз с собой семена в надрезе дорожного посоха. Вскоре из них появилась тоненькая веточка с яркими зелёными листочками…

По легенде дерево посадил на самой высокой точке местной возвышенности буддийский монах, вернувшись из паломничества в Тибете в начале прошлого века. Он привёз с собой семена в надрезе дорожного посоха. Вскоре из них появилась тоненькая веточка с яркими зелёными листочками…

Немудрено, что вокруг одинокого тополя в бескрайней степи возникло святилище. Сюда приезжают, чтобы помолиться, попросить защиты, привязать цветные лоскутки и загадать желание. К слову, в 2019-м он победил в голосовании конкурса «Российское дерево года».

Оставив монетку у ствола, двигаемся дальше. Наш путь лежит в Черноземельский район. Бескрайние степи, плывущие за окном авто, — способствует засыпанию. А если человек при этом управляет машиной, да ещё и устал в пути, то до беды недалеко.

По словам специалистов из ГИБДД республики, сон за рулём — бич калмыцких водителей. Проблема касается и автолюбителей соседних регионов, проезжающих транзитом в Астрахань, Ставропольский край, Дагестан. Борются с ней по-разному. Например, наносят на дорожное полотно шумовые полосы, которые помогают разбудить водителя. Раньше их устанавливали перед пешеходными переходами, а сейчас и на наиболее аварийных участках. Кроме того, в рамках межрегиональной профилактической операции «Трасса» на обочине крупных магистралей появились точки, где можно выпить чашку бодрящего кофе. Здесь же раздают памятки с информацией о ближайших местах отдыха.

Борются с ней по-разному. Например, наносят на дорожное полотно шумовые полосы, которые помогают разбудить водителя. Раньше их устанавливали перед пешеходными переходами, а сейчас и на наиболее аварийных участках. Кроме того, в рамках межрегиональной профилактической операции «Трасса» на обочине крупных магистралей появились точки, где можно выпить чашку бодрящего кофе. Здесь же раздают памятки с информацией о ближайших местах отдыха.

Когда расстояния между населёнными пунктами доходят до 100 километров, возникает и проблема оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. С сентября 2018 года в Калмыкии началось строительство фельдшерских пунктов на обочинах трасс, где чаще всего происходят аварии. За ними закрепили современные реанимобили, которые несут круглосуточное дежурство.

Научили бурёнок переходить дорогу

Калмыки — большие трудяги. Понимая, что их безжизненная земля никогда не даст урожая, они веками занимаются скотоводством. Стада поджарых коров и многочисленные овечьи отары можно увидеть в самых неожиданных местах. Традиционно в степи их никто не охраняет. И это на руку скотокрадам. Но полиция не позволяет им развернуться. Сотрудники делают упор и на профилактику — проводят разъяснительную работу с фермерами и чабанами. К тому же животных повсеместно чипируют сами фермеры.

Стада поджарых коров и многочисленные овечьи отары можно увидеть в самых неожиданных местах. Традиционно в степи их никто не охраняет. И это на руку скотокрадам. Но полиция не позволяет им развернуться. Сотрудники делают упор и на профилактику — проводят разъяснительную работу с фермерами и чабанами. К тому же животных повсеместно чипируют сами фермеры.

Также полиция озабочена тем, как свести к нулю число ДТП с участием парнокопытных. Разгуливая по проезжей части, они представляют угрозу, особенно с наступлением сумерек. У въезда в населённый пункт, где разводят сельскохозяйственный скот, висят соответствующие знаки. Но порой животные выскакивают на проезжую часть стремительно, и не всегда удаётся избежать несчастного случая.

Чтобы предотвратить трагедии, в Калмыкии устанавливают так называемых электропастухов. Специальные изгороди «подсказывают» животным, куда идти запрещено: ток под низким напряжением безопасен, но заставляет парнокопытное остановиться и выбрать «правильную дорогу». Общая протяжённость таких приспособлений в республике — 243 километра.

Общая протяжённость таких приспособлений в республике — 243 километра.

К счастью, на нашем пути встречались «законопослушные» бурёнки. Парнокопытные переходили проезжую часть, оглядевшись по сторонам и убедившись, что машина ещё далеко.

Гостям здесь всегда рады

Неожиданно посреди степи, словно мираж, появляются очертания юрт — традиционных калмыцких кибиток. Подъезжаем к посёлку Адык и сразу окунаемся в атмосферу стародавних времён с укладом быта кочевников.

Здесь хранят традиции предков и уважают старшее поколение

Возле этнохотона, раскинувшегося на въезде, нас встречает участковый уполномоченный полиции Церен Арзманов. Гостям здесь всегда рады, потому как есть что показать и о чём рассказать. Отправляемся в кибитку-музей с воссозданным интерьером быта калмыков-кочевников.

Нас угощают калмыцким чаем. Необычный напиток, сваренный со специями, молоком и сливочным маслом. Чаще всего он солёный, но может быть и перчёным, приправленным корицей или мускатным орехом.

Чай кочевников довелось попробовать и Александру Пушкину. Великий поэт не оценил угощение, о чём свидетельствуют записи в дневнике. Видимо, по той причине, что в те времена в него добавляли бараний жир.

Впрочем, древний антураж лишь на территории музея. В самом посёлке имеются все блага цивилизации: проведён газ, водопровод, разбиты парки и скверы, есть даже физкультурно-оздоровительный комплекс.

Старший лейтенант полиции сам проживает на обслуживаемом участке, что значительно упрощает организацию работы, учитывая большие расстояния между населёнными пунктами. Причём жильё выделяется не только полицейским, но и уроженцам села, окончившим вуз. Подобная мера стимулирует специалистов возвращаться в родные места. Это стало возможным благодаря успешной деятельности сельскохозяйственного предприятия, оказывающего социальную поддержку жителям. Кстати, на нём производят тушёнку из баранины и говядины.

Не так давно молодой предприниматель при поддержке населения сумел за год превратить посёлок в центр притяжения туристов. Инициаторы разработали маршрут по экзотичным местам калмыцкой степи. А побывавшая в гостях у местных жителей учёный-исследователь Ирина Конюхова-Умнова подарила для развития туризма семь верблюдов. С тех пор адыковцы ухаживают за животными, благоустраивают загон и прилегающую территорию.

Инициаторы разработали маршрут по экзотичным местам калмыцкой степи. А побывавшая в гостях у местных жителей учёный-исследователь Ирина Конюхова-Умнова подарила для развития туризма семь верблюдов. С тех пор адыковцы ухаживают за животными, благоустраивают загон и прилегающую территорию.

Участковый Арзманов принимает участие во всех мероприятиях наравне с другими жителями, чем снискал доверие и уважение. Возможно, это обстоятельство само по себе является действенной профилактикой правонарушений. Согласно показателям, отражающим состояние преступности, посёлок Адык один из благополучных в республике.

У самого пресного моря

Наконец, добрались до пункта полиции МО МВД России «Лаганский». Он расположен в посёлке Артезиан Черноземельского района, где проживают более трёх с половиной тысяч человек. Недавно административное здание капитально отремонтировали. Помещения оснастили новой мебелью и современным оборудованием. На церемонии открытия жители радовались, восприняв перемены как проявление заботы об их безопасности. Селяне пришли с песнями и танцами, словно на праздник.

Селяне пришли с песнями и танцами, словно на праздник.

Стражи правопорядка обслуживают и побережье Каспия. Здесь нет песчаных берегов, как в соседнем Дагестане, поэтому и не наблюдается паломничества пляжников. Но в конце июля сюда съезжается народ полюбоваться красотой божественного зрелища — цветением лотоса. Неслучайно цветок украшает герб Калмыкии.

До недавнего времени в регионе развивался рыболовецкий промысел.

«Чёрное золото» — так в Калмыкии называют вовсе не нефть, а икру осетровых.

Рассказывают, что ещё лет тридцать назад деликатес можно было есть ложками. Однако море в последние годы сильно мельчает, рыба уходит всё дальше от акватории, квоты на её отлов снижаются. Перерабатывающие производства стали нерентабельными. Между тем полиция по-прежнему пресекает незаконную добычу биоресурсов, но не в таких масштабах, как лет 5-10 назад.

Федеральным законом наложен запрет на вылов осетровых. К нарушителям применяются жёсткие меры, назначаются сроки лишения свободы. Браконьерство ради наживы наказывается строже. Фактов незаконной добычи ценных пород рыб в Каспийском море за последнее время стало значительно меньше. В первую очередь благодаря проведению оперативно-профилактического мероприятия «Путина». Полицейские участвуют в нём наряду с представителями Рыбнадзора, пограничниками береговой охраны и коллегами из Астраханской области. Как правило, нарушителями являются представители соседних регионов. Уроженцы Калмыкии браконьеров приравнивают к варварам, разоряющим дефицитные для степняков водные просторы.

К нарушителям применяются жёсткие меры, назначаются сроки лишения свободы. Браконьерство ради наживы наказывается строже. Фактов незаконной добычи ценных пород рыб в Каспийском море за последнее время стало значительно меньше. В первую очередь благодаря проведению оперативно-профилактического мероприятия «Путина». Полицейские участвуют в нём наряду с представителями Рыбнадзора, пограничниками береговой охраны и коллегами из Астраханской области. Как правило, нарушителями являются представители соседних регионов. Уроженцы Калмыкии браконьеров приравнивают к варварам, разоряющим дефицитные для степняков водные просторы.

Защищая рога и копыта

Проблемой для региона стало сохранение поголовья сайгака — символа республики. По вине браконьеров редкие степные антилопы оказались на грани вымирания. Охота на них в Калмыкии запрещена. За одну убитую особь грозит штраф, за нескольких — тюремный срок до пяти лет. Но рога самцов в цене: из них извлекают вещества, используемые в медицине от многих болезней. Именно за ними охотятся злоумышленники. Причём преступники даже не берут с собой ружья. Просто загоняют животное до изнеможения на мотоцикле, а потом добивают ножом. Живодёры срезают рога, а туши оставляют на месте.

Именно за ними охотятся злоумышленники. Причём преступники даже не берут с собой ружья. Просто загоняют животное до изнеможения на мотоцикле, а потом добивают ножом. Живодёры срезают рога, а туши оставляют на месте.

В отделе полиции, обслуживающем Лаганский и Черноземельский районы, разработали стратегию борьбы с незаконной охотой. Она построена на плотном сотрудничестве с работниками заповедника «Чёрные земли». Для совместных рейдов выделяется личный состав. «Сайгачий спецназ» объезжает территорию каждый день, контролируя животноводческие стоянки и окрестные территории. Стражи правопорядка и госинспекторы беседуют с населением, разъясняя последствия правонарушения. Нередко в ходе таких рейдов выявляются причастные к браконьерству лица, скупщики рогов. Благодаря профилактике со столбов и заборов пропали объявления «Куплю сайгачьи рога».

На страже правопорядка

Подключены к природоохранной работе и участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, ППС и Госавтоинспекции. На дорогах дежурят патрули для проверки транспортных средств. Когда экипаж обнаруживает шкуры и головы со спиленными рогами реликтовой степной антилопы, сообщает об этом в отдел. К месту происшествия выезжают опергруппы. Для спасения вымирающих животных стали привлекать и авиацию.

На дорогах дежурят патрули для проверки транспортных средств. Когда экипаж обнаруживает шкуры и головы со спиленными рогами реликтовой степной антилопы, сообщает об этом в отдел. К месту происшествия выезжают опергруппы. Для спасения вымирающих животных стали привлекать и авиацию.

Принимаемые меры сказались на популяции сайгаков. Мониторинг показал: с 2017 года в Калмыкии начался рост численности охраняемого животного. Такого не было много лет. Сейчас поголовье достигает около восьми тысяч особей.

Растят достойную смену

Трепетное отношение к подрастающему поколению как нельзя лучше передаётся в калмыцкой пословице, которая переводится так: маленькие дети подобны Богу. Местные жители убеждены: у каждого ребёнка свой путь в жизни, ты не сможешь всегда быть рядом, поэтому необходимо развивать его таланты и способности, заложенные природой, как можно раньше.

Например, здесь с детства воспитывают любовь и уважение к шахматам. Не все знают, но эта игра была издревле любимым занятием скотоводов-кочевников. Во время реформирования образовательной системы изучение её основ стало обязательным для всех школьников республики с первого класса.

Не все знают, но эта игра была издревле любимым занятием скотоводов-кочевников. Во время реформирования образовательной системы изучение её основ стало обязательным для всех школьников республики с первого класса.

К детям повышенное внимание

Впрочем, физическому развитию ребятишек и их патриотическому воспитанию внимания уделяется не меньше. В республиканском МВД поддерживают инициативных сотрудников, работающих с детьми. Так, инспектор отдела по работе с личным составом ведомства полковник полиции Людмила Гальченко воспитала первую в истории Калмыкии олимпийскую чемпионку — гимнастку Алину Макаренко.

Старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по Республике Калмыкия старший лейтенант полиции Бембе Боджаев и его коллеги также вырастили немало спортсменов мирового уровня. Все они — воспитанники детского клуба «Гром 08», который курируют спецназовцы. Более 70 мальчишек и девчонок занимаются рукопашным боем, изучают элементы военной и высотной подготовки, основы топографии и оказания первой помощи. Учат ребятишек и выживать в дикой природе, прыгать с парашютом и ещё многим полезным навыкам, которые пригодятся им в будущем. Регулярно проводятся занятия, где дети узнают исторические факты о славных боевых традициях калмыков, русских и других народов России. У клуба есть традиция приглашать ветеранов службы и отличившихся действующих сотрудников полиции на встречи с подрастающим поколением.

Учат ребятишек и выживать в дикой природе, прыгать с парашютом и ещё многим полезным навыкам, которые пригодятся им в будущем. Регулярно проводятся занятия, где дети узнают исторические факты о славных боевых традициях калмыков, русских и других народов России. У клуба есть традиция приглашать ветеранов службы и отличившихся действующих сотрудников полиции на встречи с подрастающим поколением.

Здесь хранят традиции предков и уважают старшее поколение

МВД республики принадлежит и инициатива по открытию класса правоохранительной направленности в Элистинской многопрофильной гимназии. К работе с детьми привлечены наиболее подготовленные стражи правопорядка — специалисты кадрового аппарата, подразделения по делам несовершеннолетних, психологи, а также сотрудники, имеющие учёную степень кандидата юридических наук, звания заслуженных мастеров спорта России. Среди калмыцкой молодёжи достаточно ребят, которые хотят посвятить себя служению Отечеству. Похоже, что здесь растят достойную смену.

…Из-за непростой эпидситуации празднования, посвящённые 100-летию автономии республики, в Калмыкии встречали без торжеств, по-семейному. На столе — махан из баранины, хрустящие борцоки и, конечно, калмыцкий чай.

Калмыки — единственный в Европе народ, сохранивший кочевую культуру. Они говорят на родственном монгольскому языке и исповедуют буддизм. Потомки западных монголов завоевали место благодаря воинственности и способности приспосабливаться к неблагоприятным условиям.

***

В калмыцких магазинах продаются адаптированные для туристов виды калмыцкого чая в пакетиках. Но местные жители предпочитают традиционный. Чтобы зарядиться энергией, дети обязательно пьют напиток с молоком и сливочным маслом перед школой.

Вернуться в раздел

Республика Калмыкия, Россия справочник

История Калмыкии

В древности территорию Калмыкии населяли представители многих племен и народов (киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, печенеги, половцы). Этот район был центром одного из древнейших государственных образований Восточной Европы — Хазарии, оказавшей глубокое влияние на историю Европы и Азии.

Этот район был центром одного из древнейших государственных образований Восточной Европы — Хазарии, оказавшей глубокое влияние на историю Европы и Азии.

В 13 веке эта территория перешла под контроль Золотой Орды. После распада Золотой Орды здесь кочевали ногайские племена. Предками калмыков были западные монголы (ойраты), пришедшие из Джунгарии. В 1608-1609 гг., они впервые присягнули на верность русскому царю. С середины XVII века они стали заселять междуречье Дона и Волги и основали Калмыцкое ханство.

Калмыцкое ханство достигло наибольшего могущества в период правления Аюка-хана (1669-1724). Аюка-хан прочно защищал южные рубежи Руси, воевал с крымскими и кубанскими татарами, казахами, горцами Северного Кавказа.

В годы правления хана Дондук-Даши (1741-1761) русское имперское правительство начало политику ограничения ханской власти, русские помещики и крестьяне начали колонизацию калмыцких земель. В этих условиях среди калмыков получила распространение идея возвращения на историческую родину (Джунгарию). В то время Джунгария находилась под властью маньчжурской династии Цин.

В то время Джунгария находилась под властью маньчжурской династии Цин.

5 января 1771 года калмыки, жившие по левому берегу Волги, начали свой путь в Среднюю Азию. Эта миграция стала национальной трагедией. Более 100 000 калмыков погибли в боях, от ран, холода, голода, болезней и т. д. В октябре 1771 г. Екатерина II упразднила Калмыцкое ханство.

Еще исторические факты…

Оставшиеся в России калмыки продолжали участвовать в войнах страны против внешних врагов. Они сохранили свою ламаистскую буддийскую религию и полукочевой образ жизни. Слово «калмык» в переводе с турецкого означает «остаток», относящийся к тем, кто остался.

В 1920 году была провозглашена Калмыцкая автономная область. В результате Гражданской войны калмыцкий народ был расколот. Донские калмыки, участвовавшие в Белом движении, эмигрировали в Югославию, Болгарию, Францию и другие страны. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую АССР.

В годы Великой Отечественной войны летом 1942 года значительная часть Калмыкии была оккупирована немецкими войсками. К январю 1943 года советская армия освободила территорию республики. 19 декабря43 года калмыки были депортированы в Сибирь. Это было наказанием за массовое сопротивление советской власти и борьбу с Красной Армией.

К январю 1943 года советская армия освободила территорию республики. 19 декабря43 года калмыки были депортированы в Сибирь. Это было наказанием за массовое сопротивление советской власти и борьбу с Красной Армией.

Депортация стала национальной катастрофой. Около 98 тысяч калмыков были депортированы и более 40 тысяч погибли в ссылке в 1943-1950 годах. Депортация калмыцкого народа автоматически привела к ликвидации национальной автономии. В 1944 году Калмыцкая АССР прекратила свое существование. В 1956 году калмыки были реабилитированы. Калмыцкая автономия была восстановлена в 1958, но не в его прежних границах.

В начале 1990-х годов калмыки стремились к независимости, но в 1994 году отказались от своих сепаратистских намерений. 20 февраля 1992 года Верховный Совет Калмыцкой ССР принял постановление о переименовании области в Республику Калмыкия. В 1993 году был избран первый Президент Калмыкии. В 2009 году отмечалось 400-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства.

Особенности Калмыкии

Область расположена в зонах степей, полупустынь и пустынь. Протяженность территории с севера на юг — 458 км, с запада на восток — 423 км.

Климат континентальный. Лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда очень холодная. Средние температуры января колеблются от -7 до -12 градусов по Цельсию, средние температуры июля +23-26 градусов по Цельсию.

В Калмыкии самое жаркое лето в России, наряду с Волгоградской областью. 12 июля 2010 года в поселке Утта воздух прогрелся до +45,4 градусов Цельсия – это рекордная температура воздуха в России. Годовое количество осадков 210-340 мм.

По данным переписи 2010 года национальный состав населения следующий: калмыки (57,4%), русские (32,2%), даргинцы (2,7%), казахи (1,7%). Крупнейшим населенным пунктом является столица Республики Калмыкия – Элиста, в которой проживает более трети населения области (104,4 тыс. чел.). Кроме Элисты, в республике есть еще только два города (Городовиковск и Лагань) с населением около 10 тысяч человек в каждом.

Экономический потенциал Калмыкии развит слабо. Важнейшей частью экономики республики является ее агропромышленный комплекс. Основу аграрного сектора Калмыкии составляет животноводство (мясное скотоводство, мясное и тонкорунное овцеводство). В связи с преобладанием зон сильных ветров республика обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами.

Kalmykia landscapes

Kalmykia scenery

Author: Dvornikov Mikhail

On the river in Kalmykia

Author: Stanislav Tikhonov

Sunset in Kalmykia

Author: Moskaluk Vitaly

Kalmykia attractions

Сегодня культура республики связана прежде всего с культурой калмыцкого народа — единственного в Европе народа, традиционно исповедующего буддизм.

Богатое культурно-историческое наследие региона представлено многочисленными археологическими памятниками. Здесь много курганов, сделанных различными кочевым народами. В целом на территории Калмыкии насчитывается более 230 памятников истории и культуры, около 200 000 археологических памятников.

Главной достопримечательностью Калмыкии является город Элиста. Столица региона поражает своим необычным буддийским колоритом и удивительными постройками, среди которых выделяется Золотая Обитель Будды Шакьямуни (крупнейший буддийский храм Европы).

Главная природная достопримечательность — Большое Яшалтинское озеро — большое соленое озеро, расположенное в Яшалтинском районе, между селами Березовское и Соленое. Площадь озера составляет около 40 квадратных километров. Обладает уникальным бальнеологическим потенциалом.

Калмыки-ойраты, западные монголы в России Профиль группы

Введение / ИсторияКалмыки России имеют монгольское происхождение. В 16 веке калмыки, или ойраты, покинули свою родину, теперь известную как районы северо-западного Китая, чтобы избежать политического и экономического давления. Они надеялись поселиться на богатых пастбищах северного Кавказа.

В 1771 году большинство ойратов решили вернуться на родину, чтобы спастись от российской диктатуры, но лишь немногие пережили долгий путь. Тех, кто остался в России, стали называть калмыками, что означает «остаться». Когда калмыки искали свою идентичность, они нашли ее в буддизме.

Тех, кто остался в России, стали называть калмыками, что означает «остаться». Когда калмыки искали свою идентичность, они нашли ее в буддизме.

В 1943 году Сталин приказал депортировать потомков калмыков в Сибирь якобы за присоединение к оккупационным немецко-фашистским войскам. Около половины не пережили сибирский холод; другие были настолько рассеяны, что калмыцкий язык и культура потерпели необратимый упадок. В 1957, после смерти Сталина им разрешили вернуться домой. Современная Калмыкия расположена к северу от Каспийского моря и к западу от реки Волги. Между русскими и калмыками до сих пор сохраняется вражда.

Какова их жизнь?

После возвращения из Сибири многие калмыки были вынуждены приспособиться к советскому образу жизни, жить в традиционных серых пятиэтажках 1950-х годов и работать на промышленных предприятиях. После перестройки, или краха советского режима, экономика распалась, фабрики закрылись, в результате чего многие остались без работы и вызвали массовые лишения.

Калмыкия состоит из степей (безлесных равнин), полупустынь и пустынь. У него нет хорошей почвы для сельскохозяйственных культур. В сельской местности есть пастухи, которые разводят крупный рогатый скот, овец, коз и несколько верблюдов. Они известны своей любовью к прекрасным лошадям и скачкам. Те, кто живет в узком перешейке с выходом к Волге, — рыбаки. У многих во дворе есть небольшой огород, где выращивают дыни, кукурузу и картофель для своих семей. Некоторые заняты в торговле, зарабатывая едва стабильную заработную плату. Другие продолжают жить как кочевники, их жизнь характеризуется сезонными миграциями. Их жилища представляют собой переносные палатки, называемые юртами.

Калмыки традиционно жили большими семьями с матерью и отцом, женатыми сыновьями и их семьями, а также неженатыми сыновьями и дочерьми. Сегодня наблюдается растущая тенденция к нуклеарным семьям. Пары обычно женятся в возрасте от 20 до 20 лет. Калмыцкое законодательство по-прежнему допускает полигамию. К сожалению, разводы становятся все более распространенным явлением, а легальный аборт является основным средством контроля над рождаемостью.

К сожалению, разводы становятся все более распространенным явлением, а легальный аборт является основным средством контроля над рождаемостью.

Традиционная калмыцкая одежда состоит из бархатных шапок, свободных пальто и длинных штанов с подкладкой. Мужчины часто бреют головы, за исключением одного небольшого участка сзади, предназначенного для конского хвоста.

Устная история в важной части калмыцкой культуры. Его традиционно читает поэт в сопровождении двухструнной лютни, называемой домбром. Любимое времяпрепровождение включает рассказывание историй и пение.

Их рацион в основном состоит из мяса и молока. На общественных мероприятиях калмыки с удовольствием пьют кумыс (перебродившее кобылье молоко) или калмыцкий чай из заварки, молока, масла, соли, орехов, а иногда даже мяса.

Каковы их убеждения?

В конце 1500-х годов калмыки приняли тибетский буддизм. Позже многие были вынуждены перейти в русское православие. Калмыцкий буддизм представляет собой смесь этнических верований и шаманизма (вера в невидимых богов, демонов и духов). Люди продолжают зависеть от шаманов или знахарей, несмотря на законы, запрещающие их методы лечения больных с помощью магии и общения с богами. Обо, нагромождение камней, которое, как считается, населено местными духами, часто служит местом проведения различных ритуалов. Возникает оккультизм, поскольку у калмыков есть обычай ходить в буддийский храм и приглашать богов жить в нем. Многие одержимы демонами. Некоторых сейчас уговаривают присоединиться к мусульманской религии.

Люди продолжают зависеть от шаманов или знахарей, несмотря на законы, запрещающие их методы лечения больных с помощью магии и общения с богами. Обо, нагромождение камней, которое, как считается, населено местными духами, часто служит местом проведения различных ритуалов. Возникает оккультизм, поскольку у калмыков есть обычай ходить в буддийский храм и приглашать богов жить в нем. Многие одержимы демонами. Некоторых сейчас уговаривают присоединиться к мусульманской религии.

В 1990-х годах началась первая позитивная волна принятия Христа, и амбициозные христианские пастыри в Калмыкии планируют основать церкви во всех семи регионах, охватив все население в 174 000 человек для Христа.

Каковы их потребности?

Медицинские учреждения неадекватны. Распространенными проблемами являются ограниченное водоснабжение, плохая гигиена, неполноценное питание и алкоголизм. У калмыков высокая детская смертность, низкая продолжительность жизни и устойчивость таких заболеваний, как туберкулез.