Функциональность хора в пространстве древнегреческого представления

Функциональность хора в пространстве древнегреческого представления Редько А.М., педагогПермский музыкальный колледж

В предлагаемой работе автор рассматривает хор как сценическую форму тем самым, анализируя функциональные свойства коллективного участника в пространственной нише античного театра на примере греческих трагедий «Персы», «Орестея», «Прометей Прикованный», а также «Эдип-Царь», «Антигона» великих трагиков Эсхила и Софокла.

Ключевые слова: хор, функциональность, античный театр, древнегреческая трагедия.

- Redko A. M. — The teacher of the Perm musical college

Functionality of chorus in space of ancient Greek representation

In offered work the author considers chorus as the scenic form thereby, analyzing fun

Keywords: chorus, functionality, ancient theatre, Ancient Greek tragedy.

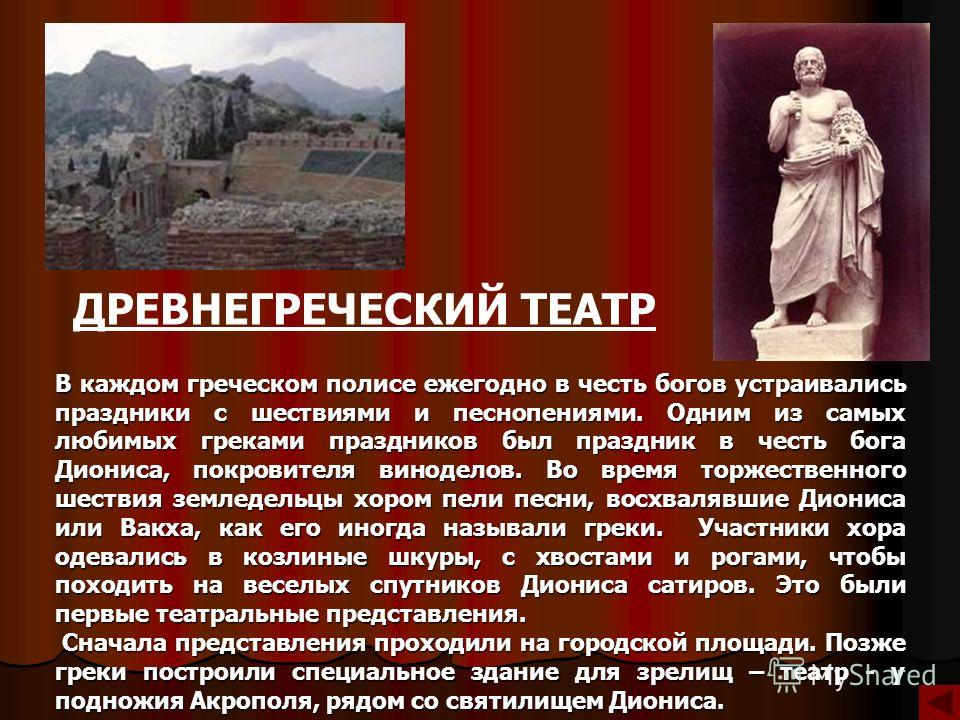

Древнегреческий театр возник из сельских празднеств в честь Бога Диониса. Вначале Дионис считался богом производительной силы природы, и греки изображали его в виде козла или быка. Однако позже, когда население древней Греции познакомилось с возделыванием виноградников, Дионис стал Богом виноделия, а потом и Богом поэзии и театра. Несколько раз в году происходили празднества, посвященные Богу Дионису, на которых пели дифирамбы (в форме хвалебных песен). На этих празднествах выступали и ряженые, составлявшие свиту Бога Диониса. Форма непосредственного участия включения в обряд всех постепенно сменялась формами соучастия, расслоения действующих лиц на исполнителей, зрителей и особое образование –

хор, возникший, из свиты сопровождающий Бога Диониса. Жители Фракии, Фригии и Лидии поклонялись божеству, свиту которого составляли обитатели гор, лесов – «менады», «вакханки», «сатиры». Со временем этот культ распространился по всей Элладе. Под громкие

звуки тимпанов и флейт чествовали своё божество, окружённое жителями

лесов, и люди много чудес приписывали ему (Богу Дионису). Он мог

наслать безумие на нарушавшего обычай, в его присутствии зацветали

мачты кораблей, превращаясь в виноградную лозу. Это божество

почитали, прежде всего, те, кто трудом своим будил землю, кто сажал и

возделывал виноград. Торжественная часть праздника дала рождение

трагедии.

Со временем этот культ распространился по всей Элладе. Под громкие

звуки тимпанов и флейт чествовали своё божество, окружённое жителями

лесов, и люди много чудес приписывали ему (Богу Дионису). Он мог

наслать безумие на нарушавшего обычай, в его присутствии зацветали

мачты кораблей, превращаясь в виноградную лозу. Это божество

почитали, прежде всего, те, кто трудом своим будил землю, кто сажал и

возделывал виноград. Торжественная часть праздника дала рождение

трагедии.

Трагедия, по свидетельству Аристотеля, «ведет

свое начало от запевал дифирамба. Эти запевалы, отвечая на вопросы

хора, могли рассказать о каких-либо событиях из жизни бога и

побуждать хор к пению. К этому рассказу примешивались элементы

актерской игры, и миф как бы оживал перед участниками праздника. В

ходе развития греческой трагедии круг сюжетов мифологии, (помимо

мифов о Боге Дионисе), вошли рассказы о судьбах героев древности -

Эдипа, Агамемнона, Геракла и Фесея. Мифология греков выросла из

стремления объяснить окружающий мир, и была тесно связана с религией.

Греческая трагедия целиком основывается на мифологии. Но сквозь

мифологическую оболочку отражалось в трагедии современная

общественная жизнь. По свидетельству самих греков, трагедия уже во

второй половине VI века до нашей эры достигла значительного развития,

использовав богатое наследие эпоса и лирики. Усилению действенной

стороны трагедии очень способствовало нововведение трагика Феспида.

Он выделил из хора особого исполнителя — актера. Ранние греческие

трагедии напоминали, скорее всего, лирические кантаты и почти сплошь

состояли из песен хора и актера» [1, с. 666] .

Мифология греков выросла из

стремления объяснить окружающий мир, и была тесно связана с религией.

Греческая трагедия целиком основывается на мифологии. Но сквозь

мифологическую оболочку отражалось в трагедии современная

общественная жизнь. По свидетельству самих греков, трагедия уже во

второй половине VI века до нашей эры достигла значительного развития,

использовав богатое наследие эпоса и лирики. Усилению действенной

стороны трагедии очень способствовало нововведение трагика Феспида.

Он выделил из хора особого исполнителя — актера. Ранние греческие

трагедии напоминали, скорее всего, лирические кантаты и почти сплошь

состояли из песен хора и актера» [1, с. 666] .

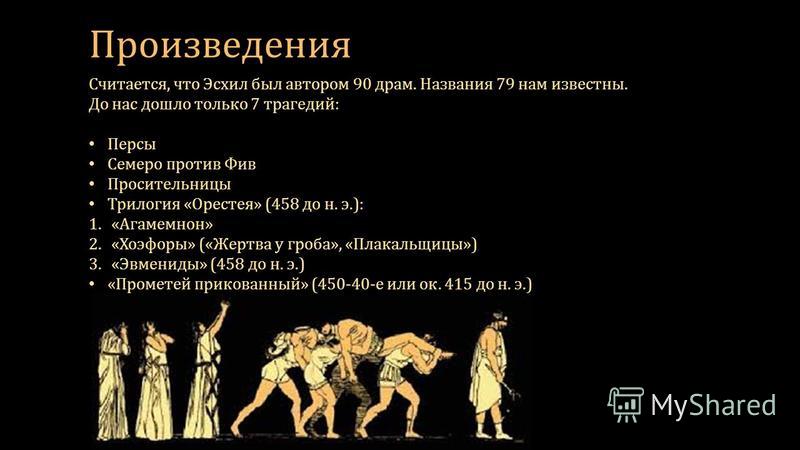

В трагедии до Эсхила было ещё очень мало действия. Эсхил, (автор

героико-патриотических поднимающих большие исторические и

религиозно-философские темы произведений), ввёл второго актёра,

открыв этим возможность более глубокой разработки трагического

конфликта и усиления действенной стороны театрального представления. Введение второго актёра повлекло за собой и развитие диалога. В

ранних трагедиях хоровые партии составляют более половины пьесы,

а в более поздних хор играет уже значительно меньшую роль. При Эсхиле

определилась классическая форма строения трагедии и порядок

трагического представления.

Введение второго актёра повлекло за собой и развитие диалога. В

ранних трагедиях хоровые партии составляют более половины пьесы,

а в более поздних хор играет уже значительно меньшую роль. При Эсхиле

определилась классическая форма строения трагедии и порядок

трагического представления.

Почти все дошедшие до нас трагедии начинаются с

пролога, в котором содержится завязка действия. Затем следует

парод — песня, которую исполняет хор, вступая на

орхестру. Далее идет чередование «эписодиев»

(диалогических частей, исполняемых актерами, иногда при участии хора)

и «стасимов» (песен хора). Заключительная часть

трагедии называется «эксодом» (песня, исполняя

которую хор покидает сцену). В трагедиях встречаются также

«гипорхема» (радостная песня хора, звучащая, как

правило, в кульминационный момент, перед катастрофой), «коммосы»

(совместные песни-плачи героев и хора), монологи героев.

Обращаясь к хору конкретно как действующему герою в процессе анализа раскроем его функциональность в древнегреческом сценическом представлении. Вначале определим, что представляет собой хор.

Хор (греч. chorós), обязательный коллективный участник

древнегреческого спектакля (V век до нашей

эры). Древнегреческая драма была основана на чередовании хоровых и

речевых партий.

Возвращаясь к великому трагику Эсхилу, остановимся на трагедии «Персы». Хор состоит из персидских старейшин, треносы которых тоже составляют значительную часть трагедии – около половины ее. Было нечто подобное до поэта в оратории значительную часть, которой составляли ритуального происхождения славословия и плачи («треносы»). Обладая фантазией истинного поэтического гения и философской глубиной постижения конфликтов, постепенно преодолевается та ведущая роль, которую все еще играет в некоторых произведениях поэта хор, его сплошные треносы и торжественные песнопения.

Строго

продумана композиция. В начале драмы «Персы», в ее

величаво-торжественном пароде, лирически выраженное смутное опасение

надвигающейся катастрофы чередуется с эпическим и одическим

восхвалением персидских полчищ и их военачальников во главе с «царем

царей» Ксерксом. Но уже конец этого первого выступления хора,

его эпод, звучит печальным аккордом: Ата обольстила и ослепила

главаря похода, и это приведет к беде. Затем, после рассказа вестника

о полном поражении, после печального предсказания тени Дария и,

наконец, когда появляется жалкий Ксеркс, хор будет в горьких треносах

изливать свою скорбь о потере Персией былой мощи, славы и величия, о

гибели поименно названных военачальников и множества участников

похода, потопленных в море и сраженных копьями эллинов. Так,

возвеличивая и оплакивая побежденного врага, хор подчеркивает величие

самой победы и прославляет победителей, лирическая патетика плачей

хора звучала для слуха афинян гимнической радостью славословия.

В начале драмы «Персы», в ее

величаво-торжественном пароде, лирически выраженное смутное опасение

надвигающейся катастрофы чередуется с эпическим и одическим

восхвалением персидских полчищ и их военачальников во главе с «царем

царей» Ксерксом. Но уже конец этого первого выступления хора,

его эпод, звучит печальным аккордом: Ата обольстила и ослепила

главаря похода, и это приведет к беде. Затем, после рассказа вестника

о полном поражении, после печального предсказания тени Дария и,

наконец, когда появляется жалкий Ксеркс, хор будет в горьких треносах

изливать свою скорбь о потере Персией былой мощи, славы и величия, о

гибели поименно названных военачальников и множества участников

похода, потопленных в море и сраженных копьями эллинов. Так,

возвеличивая и оплакивая побежденного врага, хор подчеркивает величие

самой победы и прославляет победителей, лирическая патетика плачей

хора звучала для слуха афинян гимнической радостью славословия.

Останавливаемся

на другом произведении. По жанру «Орестея» ближе оратории

ввиду большого количества хоров и их значительных размеров. Есть хоры

моралистически-философского или религиозно-философского содержания,

однако уже в конце Агамемнона хор обнажает мечи, чтобы вступить в

борьбу с Эгисфом. Хор аргосских старцев вспоминает о трагическом

прошлом в доме Агамемнона и воспевает мудрого и справедливого Зевса,

но в начале трагедии в интонации хора угадывается предчувствие

чего-то ужасного и неотвратимого. Этим предчувствием хор будет

делиться с нами еще не раз на протяжении всей трагедии. Родовое

проклятье, кровная месть, восстановление справедливости –

основные движущие силы трагедии, еще выразительнее эта мысль

подчеркнута в песне хора, исполняемой уже, после того как стало

известно о падении Трои. Поет хор в первом стасиме (узнав от

Клитемнестры о взятии Трои). И тут же от конкретного факта (наказания

Александра, т.к. его поступок есть преступление против

Справедливости) хор переходит к общим размышлениям: за ударом Зевса

можно проследить, он свершил, как замыслил. Возвращаясь в мыслях к

началу троянского похода, хор произносит три роковых для царя слова:

«ради многомужней жены». Царю еще до начала войны

пришлось расплачиваться ценой за свой поступок: из всех событий этого

времени хор вспоминает самое мрачное (зловещую смерть Ифигении,

принесенной отцом в жертву богине Артемиде, чтобы добиться

прекращения ветров, крушивших в гавани греческие корабли).

Этим предчувствием хор будет

делиться с нами еще не раз на протяжении всей трагедии. Родовое

проклятье, кровная месть, восстановление справедливости –

основные движущие силы трагедии, еще выразительнее эта мысль

подчеркнута в песне хора, исполняемой уже, после того как стало

известно о падении Трои. Поет хор в первом стасиме (узнав от

Клитемнестры о взятии Трои). И тут же от конкретного факта (наказания

Александра, т.к. его поступок есть преступление против

Справедливости) хор переходит к общим размышлениям: за ударом Зевса

можно проследить, он свершил, как замыслил. Возвращаясь в мыслях к

началу троянского похода, хор произносит три роковых для царя слова:

«ради многомужней жены». Царю еще до начала войны

пришлось расплачиваться ценой за свой поступок: из всех событий этого

времени хор вспоминает самое мрачное (зловещую смерть Ифигении,

принесенной отцом в жертву богине Артемиде, чтобы добиться

прекращения ветров, крушивших в гавани греческие корабли).

На наших глазах нечто целое перестает

быть таковым, что подчеркивает трагизм ситуации. Хор чувствует себя в

полном смятении, лишающем его способности здраво рассуждать и вынести

окончательное решение. Но хор здесь не только олицетворяет народ:

отчасти, он выражает и точку зрения автора, который против

совершенного преступления и считает его несправедливым. В четвертом

эписодии «Агамемнона» хор осуждает Клитемнестру, и хотя в

аргументах Клитемнестры хор видит несостоятельную попытку возложить

вину на божество, сам он все же, в конце концов, вынужден признать в

смерти Агамемнона дело рук демона, вмешательство могучего божества,

ненасытного в жестокости. Убежденная вера в появление Ореста –

мстителя за отца, присущая еще Кассандре и хору в Агамемноне,

составляет в начале «Плакальщиц» основу поведения хора. В

Оресте хор плакальщиц видит руку Справедливости. Больше того: если в

«Агамемноне» хор видит справедливость кары, постигшей

поочередно Париса и Агамемнона, но не побуждает никого к ее

свершению, то в «Плакальщицах» размышления хора о

божественном законе возмездия предназначены как раз для того, чтобы

обосновать необходимость действий Ореста в свете божественного права.

На наших глазах нечто целое перестает

быть таковым, что подчеркивает трагизм ситуации. Хор чувствует себя в

полном смятении, лишающем его способности здраво рассуждать и вынести

окончательное решение. Но хор здесь не только олицетворяет народ:

отчасти, он выражает и точку зрения автора, который против

совершенного преступления и считает его несправедливым. В четвертом

эписодии «Агамемнона» хор осуждает Клитемнестру, и хотя в

аргументах Клитемнестры хор видит несостоятельную попытку возложить

вину на божество, сам он все же, в конце концов, вынужден признать в

смерти Агамемнона дело рук демона, вмешательство могучего божества,

ненасытного в жестокости. Убежденная вера в появление Ореста –

мстителя за отца, присущая еще Кассандре и хору в Агамемноне,

составляет в начале «Плакальщиц» основу поведения хора. В

Оресте хор плакальщиц видит руку Справедливости. Больше того: если в

«Агамемноне» хор видит справедливость кары, постигшей

поочередно Париса и Агамемнона, но не побуждает никого к ее

свершению, то в «Плакальщицах» размышления хора о

божественном законе возмездия предназначены как раз для того, чтобы

обосновать необходимость действий Ореста в свете божественного права. Хор выступает от имени народа, чье правовое сознание требует мести за

убитого царя. Выяснению вопроса о вине Ореста и его преследовании

Эринниями посвящена вся заключительная часть трилогии. Как мы видим,

образ хора Эринний довольно динамичен, в противоположность более

ранним статичным образам поэта Эсхила.

Хор выступает от имени народа, чье правовое сознание требует мести за

убитого царя. Выяснению вопроса о вине Ореста и его преследовании

Эринниями посвящена вся заключительная часть трилогии. Как мы видим,

образ хора Эринний довольно динамичен, в противоположность более

ранним статичным образам поэта Эсхила.

Среди

сохранившихся трагедий автора «Прометей Прикованный». Мы

видим здесь скромную роль хора, наконец изображение Зевса как

жестокого тирана не находят себе аналогий в других известных нам

эсхиловских творениях. Стонет хор, оплакивая муки титана, слушает его

рассказ и предпринимает попытки образумить Прометея. Хор Океанид –

женский хор, и это не случайно, ведь именно женщине в идеале присуще

сострадать, утешать в горе, оплакивать муки. Поражает краткостью и

незначительным содержанием хоровых партий, если подойти к хору с

точки зрения декламационно-риторической, то сразу можно увидеть, как

он необходим для углубления общего монументально-патетического стиля

трагедии.

В греческой трагедии хор подчас сообщал и действующим лицам, и зрителям волю богов или предрекал дальнейшие события. Занимательность греческой трагедии основывалась не столько на неожиданных поворотах сюжета, сколько на логике действия.

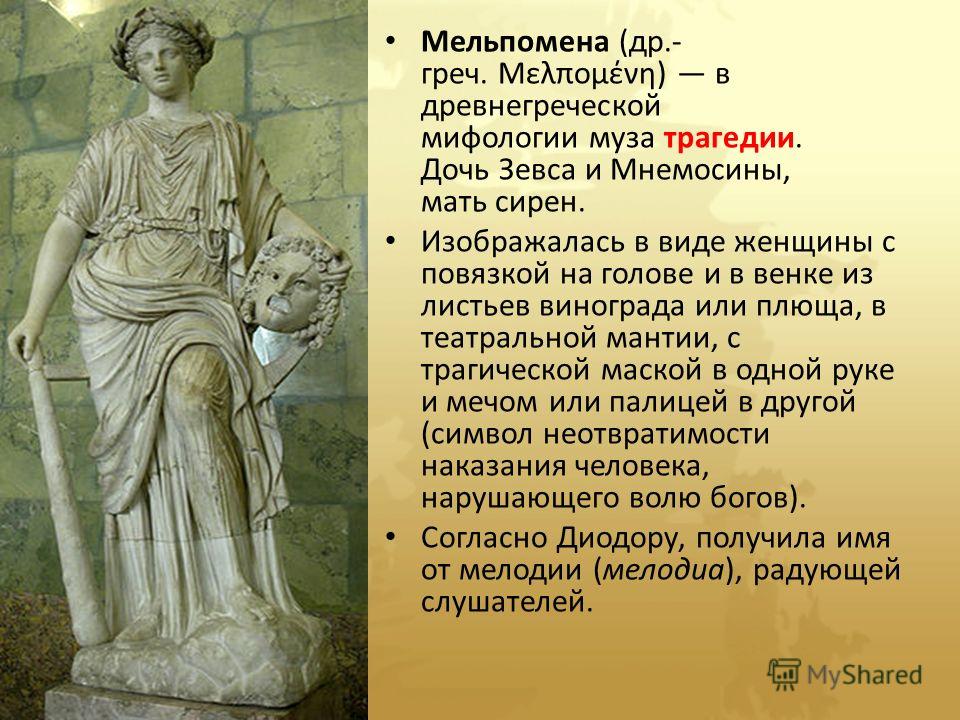

У Софокла каждая пьеса являла собой самостоятельное целое, со своей завязкой, развитием действа и развязкой, если героями Эсхила были обычно боги или люди, то герои Софокла были обыкновенными людьми, характеры которых он идеализировал. Идея неотвратимости судьбы наиболее явно чувствуется в партии хора, который всё время присутствует в орхестре и своим пением сопровождает развитие действия, хор у Софокла стоит выше страстей, владеющих героями, и выражает высшую мудрость, общую волю сограждан, которой отдельный человек должен подчиняться.

У

Эсхила в «Персах» хору отводится функциональная

направленность: он повествует, восхваляет и оплакивает, выступая от

имени персидского народа, а также выражая иногда и точку зрения

самого автора. В каждой части «Орестеи» хор выполняет

определенные задачи. В «Агамемноне» аргосские старцы

выражают то предчувствие, то сомнение, то осуждение. Также партии

хора важны для передачи настроения героев и самой атмосферы

повествования. В «Плакальщицах» хор не столько оплакивает

кончину царя, сколько подстрекает Ореста на убийство. Наиболее ярко

выраженный образ принимает хор в третьей части. На наших глазах

происходит удивительная метаморфоза: злобные преследующие Ореста

Эриннии превращаются в благосклонных Эвменид, где главным двигателем

процесса является Справедливость. В «Прометее Прикованном»

хору отведена малозначительная роль. Нежные Океаниды появляются,

чтобы сострадать и утешать Прометея, контрастом подчеркивая его

непримиримый дух.

В каждой части «Орестеи» хор выполняет

определенные задачи. В «Агамемноне» аргосские старцы

выражают то предчувствие, то сомнение, то осуждение. Также партии

хора важны для передачи настроения героев и самой атмосферы

повествования. В «Плакальщицах» хор не столько оплакивает

кончину царя, сколько подстрекает Ореста на убийство. Наиболее ярко

выраженный образ принимает хор в третьей части. На наших глазах

происходит удивительная метаморфоза: злобные преследующие Ореста

Эриннии превращаются в благосклонных Эвменид, где главным двигателем

процесса является Справедливость. В «Прометее Прикованном»

хору отведена малозначительная роль. Нежные Океаниды появляются,

чтобы сострадать и утешать Прометея, контрастом подчеркивая его

непримиримый дух.

Понять функциональность хора в греческой трагедии,

следует помнить, что он существовал в ней еще до ее превращения в

драму, как неизбежный элемент богослужебной обрядности. С развитием

трагедии как драмы поэты положительно борются с этим неустранимым

пережитком. Борьба ведется в двух направлениях: 1) делаются попытки

оживить сплошную массу двенадцати — а со времени Софокла

пятнадцати — «хоревтов» (хористов).

Первоначально они исполняли свои партии все, solo же брал на себя

один корифей; теперь поэты стараются ввести некоторое разнообразие в

исполнение «хорических» (хоровых) партий,

привлекая к solo, кроме корифея, еще кое-кого из «хоревтов»

(хористов) — одного, двух и более. 2) Стараются поставить

отношение хора к действию на рациональную почву. Это отношение было

больным местом античной трагедии: чем более в ней развивался

драматизм, тем более постоянное присутствие двенадцати (или

пятнадцати) лиц должно было казаться неестественным. Оно отчасти было

причиной того обычая, согласно которому неудобные и невозможные при

свидетелях действия (например, убийство) происходили за кулисами.

С развитием

трагедии как драмы поэты положительно борются с этим неустранимым

пережитком. Борьба ведется в двух направлениях: 1) делаются попытки

оживить сплошную массу двенадцати — а со времени Софокла

пятнадцати — «хоревтов» (хористов).

Первоначально они исполняли свои партии все, solo же брал на себя

один корифей; теперь поэты стараются ввести некоторое разнообразие в

исполнение «хорических» (хоровых) партий,

привлекая к solo, кроме корифея, еще кое-кого из «хоревтов»

(хористов) — одного, двух и более. 2) Стараются поставить

отношение хора к действию на рациональную почву. Это отношение было

больным местом античной трагедии: чем более в ней развивался

драматизм, тем более постоянное присутствие двенадцати (или

пятнадцати) лиц должно было казаться неестественным. Оно отчасти было

причиной того обычая, согласно которому неудобные и невозможные при

свидетелях действия (например, убийство) происходили за кулисами. Иногда поэт предпочитал под каким-нибудь предлогом удалять на время

хора: так поступил Софокл в «Аянте», в сцене самоубийства

героя. Точно так же обязательное присутствие хора было причиной того,

что место действия в течение всей пьесы оставалось неизменным (отсюда

пресловутое «единство места»). Если же поэту желательно

было перенести театр действия, то для этого опять нужно было на время

удалить хор: так поступил Эсхил в «Евменидах», когда

действие из Дельфов переносится в Афины. Неразрешимой стала задача с

тех пор, как в трагедию была введена интрига, совершенно исключающая

присутствие многих лиц; Деянира, Медея, Федра обязывают хранить

молчание о том, что они ему доверили, но неестественность этим не

уменьшается: сообщение тайны остается психологически невероятным. В

последнее время, поэтому Еврипид предпочитал просто игнорировать

присутствие хора: действие развивается, как если бы хора не было, он

только заполняет антракты своими песнями, которые часто никакого

отношения к действию не имеют.

Иногда поэт предпочитал под каким-нибудь предлогом удалять на время

хора: так поступил Софокл в «Аянте», в сцене самоубийства

героя. Точно так же обязательное присутствие хора было причиной того,

что место действия в течение всей пьесы оставалось неизменным (отсюда

пресловутое «единство места»). Если же поэту желательно

было перенести театр действия, то для этого опять нужно было на время

удалить хор: так поступил Эсхил в «Евменидах», когда

действие из Дельфов переносится в Афины. Неразрешимой стала задача с

тех пор, как в трагедию была введена интрига, совершенно исключающая

присутствие многих лиц; Деянира, Медея, Федра обязывают хранить

молчание о том, что они ему доверили, но неестественность этим не

уменьшается: сообщение тайны остается психологически невероятным. В

последнее время, поэтому Еврипид предпочитал просто игнорировать

присутствие хора: действие развивается, как если бы хора не было, он

только заполняет антракты своими песнями, которые часто никакого

отношения к действию не имеют. — Со всем тем следует признать,

что участие хора представляло поэтам также немаловажные выгоды.

Чередование лирического элемента с драматическим, музыки с действием

приятно разнообразило драму — тем приятнее, чем более

вследствие развития драматизма действие трагедии подчиняло себе умы

зрителей. Затем, обладая хором, поэт имел возможность через него

выражать свое собственное отношение к изображаемому действию, делая

из него (по счастливому выражению Шлегеля) «идеального зрителя»

происходящего на сцене. Наконец, в силу условности драматургической

техники хорическая песня прикрывала скачки во времени; где, поэтому

такой скачок был желателен, там вставлялось лирическое интермеццо. С

течением времени изобретение занавеса лишило хорическую песню этого

технического значения; но сакральное значение хора как составной

части богослужебной обрядности удержалось до самого конца жизни

греческой трагедии.

— Со всем тем следует признать,

что участие хора представляло поэтам также немаловажные выгоды.

Чередование лирического элемента с драматическим, музыки с действием

приятно разнообразило драму — тем приятнее, чем более

вследствие развития драматизма действие трагедии подчиняло себе умы

зрителей. Затем, обладая хором, поэт имел возможность через него

выражать свое собственное отношение к изображаемому действию, делая

из него (по счастливому выражению Шлегеля) «идеального зрителя»

происходящего на сцене. Наконец, в силу условности драматургической

техники хорическая песня прикрывала скачки во времени; где, поэтому

такой скачок был желателен, там вставлялось лирическое интермеццо. С

течением времени изобретение занавеса лишило хорическую песню этого

технического значения; но сакральное значение хора как составной

части богослужебной обрядности удержалось до самого конца жизни

греческой трагедии.

Мы обозначили, что хор — театрализованная сценическая модель –

представляет собой синтез элементов ритуальной культуры. Во-первых,

достаточно явно прослеживались истоки культуры ритуальных народных

форм, принесшие в хор этого театра основную игровую функцию –

повествование и комментирование игрового действа. Во-вторых, форма и

суть исполняемых текстов свидетельствовали о сильном взаимовлиянии

религиозных идей. И, наконец, внешний облик, и принцип существования

на сцене хористов возведены в особый эстетический ритуал, подчёркивая

этим стиль. Функциональное многообразие хора имеет принципиальный

характер. Их состав (имеется в виду хора) может быть не только

деперсонифицирован но, и представлен основными персонажными фигурами,

попутно с пением нередко выполняющими определённые сценарные

действия. В результате хор перестаёт быть сугубо статическим

элементом либреттной структуры, а за счёт соединения вокального

исполнения и движения он (хор) приобретает выразительные

дополнительные возможности.

Во-первых,

достаточно явно прослеживались истоки культуры ритуальных народных

форм, принесшие в хор этого театра основную игровую функцию –

повествование и комментирование игрового действа. Во-вторых, форма и

суть исполняемых текстов свидетельствовали о сильном взаимовлиянии

религиозных идей. И, наконец, внешний облик, и принцип существования

на сцене хористов возведены в особый эстетический ритуал, подчёркивая

этим стиль. Функциональное многообразие хора имеет принципиальный

характер. Их состав (имеется в виду хора) может быть не только

деперсонифицирован но, и представлен основными персонажными фигурами,

попутно с пением нередко выполняющими определённые сценарные

действия. В результате хор перестаёт быть сугубо статическим

элементом либреттной структуры, а за счёт соединения вокального

исполнения и движения он (хор) приобретает выразительные

дополнительные возможности.

Хор в контексте сценической формы стал естественным продолжателем,

наследником ритуальных церемоний и народных праздников, первоначально

представляя собой группу танцоров и певцов, комментировавших

происходящее театрализованное действо. Благодаря активному участию

хора в представлении и постоянному его присутствию на сцене, он стал

восприниматься как полноценное действующее лицо спектакля. Как

заметил Аристотель в «Поэтике»: «хор следует

считать одним из актёров, чтобы он был частицей целого» [1, с.

666]. Значение хора в древнегреческом театре

связано с общенародным характером театра: хор выражал отношение

зрителей к событиям пьесы, служил своеобразным «гласом народа»

(хор в «Персах» и «Агамемноне» Эсхила,

«Антигоне» Софокла) и одновременно выступал также как

действующее лицо («Молящие» и «Эвмениды»

Эсхила).

Благодаря активному участию

хора в представлении и постоянному его присутствию на сцене, он стал

восприниматься как полноценное действующее лицо спектакля. Как

заметил Аристотель в «Поэтике»: «хор следует

считать одним из актёров, чтобы он был частицей целого» [1, с.

666]. Значение хора в древнегреческом театре

связано с общенародным характером театра: хор выражал отношение

зрителей к событиям пьесы, служил своеобразным «гласом народа»

(хор в «Персах» и «Агамемноне» Эсхила,

«Антигоне» Софокла) и одновременно выступал также как

действующее лицо («Молящие» и «Эвмениды»

Эсхила).

Однако хор в античной греческой трагедии

эволюционировал. Функциональность хора — в создании посредством

песнопений особого способа общения с божественными силами, хор как бы

активизировал космическую энергию сакрального пространства сцены,

используя в своих выступлениях магические заклинания, так и элементов

шаманской культуры.

Рамки статьи не позволяют охватить перспективную тему. В задачу данной работы входит рассмотрение лишь некоторых акцентов, которые на основании практического опыта исследователя представляются первостепенными в актуальности растущего в наши дни интереса к хоровому с направлением театральным исполнительству. Собранный нами исторический материал помогает рассмотреть тему статьи в контексте нашей диссертации о хоровом детском театре, об исполнительских его возможностях для применения инновационных технологий в процессе хормейстерской работы с детскими хоровыми коллективами.

Литература:

Аристотель. Сочинения. Поэтика. М., 1983, с. 666.

Эсхил Трагедии. Калининград, 1997.

Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.

Основные термины (генерируются автоматически): хор, греческая трагедия, трагедия, действие, песня хора, функциональность хора, античный театр, богослужебная обрядность, древнегреческий театр, сценическая форма.

Древнегреческая трагедия. Эсхил. Софокл. Еврипид » Детская энциклопедия (первое издание)

Гомер

Комедии Аристофана

С древнейших времен на празднествах в честь Диониса, или Вакха, — бога виноградной лозы и вина — поселяне устраивали торжественные процессии к храму и в жертву богу приносили козлов. Они наряжались в козлиные шкуры, подвязывали копыта, рога и хвосты, изображая спутников Диониса — козлоногих сатиров. В честь бога хором исполнялись торжественные песнопения (дифирамбы), сопровождавшиеся играми и танцами. При этом из хора выделялся запевала, который изображал Диониса или какую-либо другую мифическую личность, и пение исполнялось попеременно то хором, то запевалой. Вот отсюда и произошла трагедия («трагедия» по-гречески значит «песнь козлов»). Первоначально в ней участвовали только хор и сам автор в роли единственного актера. Первые трагедии излагали мифы о Дионисе: о его страдании, смерти, воскресении, борьбе и победе над врагами. Но затем поэты стали черпать содержание для своих произведений и из других сказаний. В связи с этим и хор стал изображать не сатиров, а другие мифические существа или людей в зависимости от содержания пьесы.

В связи с этим и хор стал изображать не сатиров, а другие мифические существа или людей в зависимости от содержания пьесы.

Трагедия возникла из торжественных песнопений. Она сохранила их величественность и серьезность, ее героями стали сильные личности, наделенные волевым характером и большими страстями. Греческая трагедия всегда изображала какие-нибудь особо тяжелые моменты в жизни целого государства или отдельного человека, страшные Преступления, несчастья и глубокие нравственные страдания. В ней не было места шутке и смеху.

Наивысшего расцвета трагедия достигает в V в. до н. э. в творчестве трех афинских поэтов: Эсхила, Софокла и Еврипида.

До Эсхила драматические представления были еще очень примитивны, так как участие всего лишь одного актера не позволяло поэтам представить сложное действие, показать борьбу идей, взглядов, настроений и т. д. Только после того как Эсхил, «отец трагедии», ввел второго актера и перенес центр внимания в пьесе с хора на диалог актеров, трагедия стала настоящим драматическим представлением. Но все-таки в трагедиях Эсхила хор играл еще важную роль. Только с появлением в драме третьего актера, которого ввел Софокл, хор постепенно утрачивает свое значение, а с конца IV в. до н. э. пишутся трагедии и вовсе без хора.

Но все-таки в трагедиях Эсхила хор играл еще важную роль. Только с появлением в драме третьего актера, которого ввел Софокл, хор постепенно утрачивает свое значение, а с конца IV в. до н. э. пишутся трагедии и вовсе без хора.

Таким образом, в древнегреческой трагедии были пение, пляска и музыка. Этим она отличалась от трагедии более позднего времени.

Пьесы же с хором сатиров выделились в особый жанр — шуточное веселое представление, «сатировскую драму». К празднику Диониса каждый поэт в Афинах, желавший принять участие в драматическом состязании, должен был представить три трагедии — трилогию и одну сатировскую драму.

Старшим из трех великих трагиков был Эсхил. Он родился в 525 г. до н. э. в местечке Элевсине, близ Афин. Время его жизни совпадает с эпохой греко-персидских войн и укрепления в Афинах демократического строя. В качестве гоплита (тяжеловооруженного воина-пехотинца) Эсхил сражался за счастье и свободу родины против персидских захватчиков.

Древние приписывали Эсхилу 72 или 90 пьес, из них полностью до нас дошло только семь трагедий: «Просительницы», «Персы», «Семеро против Фив», «Прикованный Прометей» и трилогия «Орестея», состоящая из трагедий: «Агамемнон», «Хоэфоры» («Женщины, совершающие надгробное возлияние») и «Эвмениды».

У своих современников Эсхил пользовался славой величайшего поэта: 13 раз он был победителем в драматических состязаниях и его пьесы получили исключительное право на повторные постановки. В Афинах поэту был поставлен памятник. Под конец жизни Эсхил переехал в Сицилию, где и умер в 456 г. до н. э. в городе Геле. Надпись на могиле прославляет его как доблестного воина.

Сюжетами всех трагедий Эсхила, кроме «Персов», являются древние мифы о богах и героях, но в эти мифические сказания поэт вкладывает идеи, понятия и взгляды своего времени, отражая политическую жизнь афинского общества V в. до н. э. Сторонник афинского демократического строя, Эсхил выступает в своих произведениях как пламенный патриот, враг тирании и насилия, твердо верящий в победу разума и справедливости. На примерах героических образов древней мифологии Эсхил воспитывал сограждан в духе беззаветной преданности родине, мужества и честности.

Мысль о преимуществах демократического строя над монархическим деспотизмом с большой силой выражена поэтом в трагедии «Персы». В ней он прославляет блестящую победу греков над персами при Саламине. Поставлена была трагедия через 8 лет после этой битвы. Легко представить себе, какое огромное впечатление производили «Персы» на зрителей, большинство из которых, как и Эсхил, были участниками греко-персидской войны.

В ней он прославляет блестящую победу греков над персами при Саламине. Поставлена была трагедия через 8 лет после этой битвы. Легко представить себе, какое огромное впечатление производили «Персы» на зрителей, большинство из которых, как и Эсхил, были участниками греко-персидской войны.

В далекие времена греческой истории сложились мифы о проклятии, тяготевшем над целыми родами. Злосчастной судьбе рода Лабдакидов посвящены трагедия Эсхила «Семеро против Фив»; три трагедии Софокла: «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона»—и трагедии Еврипида: «Финикиянки» и отчасти «Просительницы». Но излагая один и тот же миф, каждый из поэтов по-своему истолковывал его в зависимости от тех целей, которые он преследовал в своих трагедиях.

В древнем мифе рассказывалось о том, что фиванский царь Эдип из рода Лабдакидов в полном неведении совершил ужасные преступления: он убил родного отца Лаия и женился на своей матери Иокасте. Только по прошествии многих лет страшная истина открылась его глазам. В ужасе от совершенных преступлений Эдип ослепил себя. Но род Лабдакидов не избавился от проклятия. Сыновья Эдипа — Этеокл и Полинник напали друг на друга и оба погибли в братоубийственной войне.

В ужасе от совершенных преступлений Эдип ослепил себя. Но род Лабдакидов не избавился от проклятия. Сыновья Эдипа — Этеокл и Полинник напали друг на друга и оба погибли в братоубийственной войне.

Осада семивратных Фив Полинником, который привел на свою родину чужестранное войско во главе с шестью аргивскими полководцами, битва его с Этеоклом и смерть обоих братьев являются сюжетом трагедии Эсхила «Семеро против Фив».

Борьбу двух братьев за царскую власть Эсхил представляет в трагедии как борьбу свободного фиванского народа против чужеземных захватчиков — аргивян, пришедших поработить город, предать его огню и насилию. Создавая страшную картину осажденного города, поэт вызывает в памяти зрителей настроения, подобные тем, которые греки испытывали в годы персидского нашествия. Правитель Фив Этеокл, согласно мифу, — слепое орудие в руках богов. В трагедии же он изображен как решительный, разумный и смелый военачальник. Это — человек сильной воли, идущий на битву с братом сознательно, во имя защиты своего отечества. Образ Этеокла сочетает в себе все лучшие качества греческих бойцов, героев Марафона и Саламина. Так под влиянием современных ему событий обработал Эсхил древнее сказание.

Образ Этеокла сочетает в себе все лучшие качества греческих бойцов, героев Марафона и Саламина. Так под влиянием современных ему событий обработал Эсхил древнее сказание.

Всемирной известностью пользуется трагедия поэта «Прикованный Прометей», в которой он увековечил образ тираноненавистника, борца за свободу, счастье и культуру человечества титана Прометея.

Желая спасти от гибели человеческий род, Прометей похитил у Зевса огонь и передал его людям. Он научил их строить жилища и корабли, приручать животных, распознавать лекарственные растения; преподал им науку чисел и грамоту, наделил людей сознанием и памятью. За это Зевс жестоко наказал титана. В ответ посланнику Зевса Гермесу, грозившему ему новыми мучениями, Прометей гордо заявляет:

Знай хорошо, что я б не променял

Своих скорбей на рабское служенье…

Борец за правду и справедливость, Прометей говорит, что он ненавидит всех богов. Эта трагедия была одним из любимых произведений Карла Маркса.

Могучие характеры образов эсхиловских трагедий производили огромное впечатление. Для выражения чувств и мыслей этих героических личностей требовался особенно величественный и торжественный стиль. Поэтому Эсхил создал поэтическую речь, насыщенную яркими гиперболами, метафорами, сочинял сложные слова, состоящие из нескольких корней и приставок. В связи с этим понимание его трагедий постепенно все более затруднялось и интерес к его творчеству у позднейших поколений снизился.

Однако влияние Эсхила на всю последующую мировую литературу огромно. Особенно привлекал поэтов всех эпох и направлений образ Прометея, который мы находим в произведениях почти всех знаменитых поэтов XVII — XIX вв.: Кальдерона, Вольтера, Гёте, Шелли, Байрона и других. Русский поэт революционер-демократ Огарев написал стихотворение «Прометей», в котором выражал протест против тирании Николая I. Большое влияние оказало творчество Эсхила и на композиторов: Листа, Вагнера, Скрябина, Танеева и других.

Творчество младших современников Эсхила — Софокла и Еврипида — относится к периоду наивысшего экономического и культурного расцвета афинского демократического государства.

После победы над персами Афины становятся научным и культурным центром всей Греции— «школой Эллады». Туда съезжаются ученые, художники, скульпторы, архитекторы. Создаются величайшие произведения искусства, среди которых одно из первых мест занимает храм Афины — Парфенон. Пишутся труды по истории, медицине, астрономии, музыке и т. д.

Особый интерес проявляется к личности самого человека. Красоту человеческого тела изображают скульпторы Фидий и Поликлет. Внутренний мир человека, его нравственные переживания раскрывают греческие трагики Софокл и Еврипид. Как и Эсхил, они черпают сюжеты для своих произведений из древних мифологических сказаний. Но созданные ими герои — это уже не возвышающиеся над простыми смертными могучие непоколебимые титаны, а живые люди, которые вызывают у зрителей глубокое сочувствие к своим страданиям.

В знаменитой трагедии Софокла «Царь Эдип» все внимание сосредоточено не на внешних событиях, а на чувствах, овладевающих Эдипом по мере того, как он узнает о совершенных им преступлениях. Из счастливого, любимого и уважаемого своим народом царя Эдип превращается в несчастного страдальца, обрекающего себя на вечную слепоту и изгнание. О гибели детей Эдипа рассказывает другая замечательная трагедия Софокла — «Антигона».

Из счастливого, любимого и уважаемого своим народом царя Эдип превращается в несчастного страдальца, обрекающего себя на вечную слепоту и изгнание. О гибели детей Эдипа рассказывает другая замечательная трагедия Софокла — «Антигона».

Еврипид, как и Софокл, с тонкой наблюдательностью рисует в своих трагедиях смену чувств и настроений действующих Лиц. Он приближает трагедию к жизни, вводит в пьесу много бытовых черт из семейной жизни своих героев. Будучи одним из самых передовых людей своего времени, Еврипид вкладывает в уста действующих лиц рассуждения о несправедливости рабства, о преимуществах демократического строя и т. д. Лучшая из дошедших до нас трагедий Еврипида — «Медея».

Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида сыграло колоссальную роль в воспитании многих поколений. Защита афинского демократического строя, защита прав человека, дух патриотизма и непримиримой ненависти к тирании и насилию, любовь к свободе — вот то, что составляет основу древнегреческой трагедии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Гомер

Комедии Аристофана

Функция хора в греческой драме

· Очерки драматического театра

Танцоры готовятся к Греческому хору. Фото Андрея Мирхея

Хотя историческое происхождение греческой драмы неясно, можно сказать, что она имела отношение к религии, искусству и любви к самовыражению и проницательному повествованию в целом. Истоки хора, в частности, могли быть связаны с древними обрядами и ритуалами с элементами песни и танца, а главное – с собранием людей.

Чтобы понять функцию хора, нужно вспомнить, что у истоков греческой драмы был только один актер; и даже в более позднее время на сцене было не более трех актеров, каждый из которых мог играть несколько ролей. Поскольку существовала явная необходимость отвлекать публику, пока актеры уходили за сцену, чтобы переодеться и переодеться и, возможно, подготовиться к своей следующей роли, функция хора могла иметь больше практическое значение, чем художественное или философское. соображения.

соображения.

Помимо практических функций, хор должен был выполнять множество функций, обеспечивая целостную и непрерывную художественную единицу. Во-первых, согласно мнению многих ученых, хор комментирует действия и события, происходящие перед публикой. Делая это, припев создает более глубокую и значимую связь между персонажами и аудиторией. Во-вторых, хор позволил бы драматургу создать своего рода литературную сложность, достижимую только с помощью литературного приема, управляющего атмосферой и ожиданиями публики. В-третьих, припев позволил бы драматургу подготовить аудиторию к определенным ключевым моментам сюжетной линии, набрать обороты или замедлить темп; он мог подчеркивать одни элементы и преуменьшать другие. Такое использование функций создания хоровой структуры можно наблюдать во многих классических пьесах, но в некоторых оно может быть более очевидным, чем в других.

В «Прикованном Прометее» Эсхила хор состоит из океанид (нимф из океана, детей морского бога Океана и его жены Тефии). Эсхил изменил роль хора, что вызвало критику со стороны Аристотеля, который в своей « Поэтике » предположил, что «он уменьшил значение хора» (Аристотель 5), и со стороны более современных писателей, таких как Х. Д. Ф. Китто, который в своей греческой « Трагедии: А. «Литературное исследование » пишет «Эсхил устроен иначе. Он заставляет хор делать то, чего греческие хоры никогда не должны делать: принимать участие в действии». (Китто 85) Тем не менее такие перестановки могли бы сделать хор более убедительным, потому что он мог оставаться на сцене с Прометеем на протяжении всей пьесы в качестве свидетеля и комментатора. Здесь хор мог выразить свое сочувствие главному герою:

Эсхил изменил роль хора, что вызвало критику со стороны Аристотеля, который в своей « Поэтике » предположил, что «он уменьшил значение хора» (Аристотель 5), и со стороны более современных писателей, таких как Х. Д. Ф. Китто, который в своей греческой « Трагедии: А. «Литературное исследование » пишет «Эсхил устроен иначе. Он заставляет хор делать то, чего греческие хоры никогда не должны делать: принимать участие в действии». (Китто 85) Тем не менее такие перестановки могли бы сделать хор более убедительным, потому что он мог оставаться на сцене с Прометеем на протяжении всей пьесы в качестве свидетеля и комментатора. Здесь хор мог выразить свое сочувствие главному герою:

«Я скорблю о тебе, Прометей, униженный и униженный,

Увлажняя мои девственные щеки этими печальными каплями, что текут

Из дождливого источника печали, чтобы наполнить глаза с мягкими веками

Чистыми возлияниями в честь твоей судьбы». (Эсхил)

В произведениях Ницше хор приобретает совершенно новый и глубокий философский смысл. В своем «Рождении трагедии» Ницше представляет точку зрения на явный диссонанс между тем, что он называет аполлоническим и дионисийские парадигмы , относящиеся к драматическим и хоровым качествам греческой драмы соответственно. В метафизической структуре хор является сущностью пьесы и воплощает определенное дионисийское сознание, имеющее дело с первобытными сферами человеческого состояния. Ницше доходит до крайности, предполагая, что «трагический миф может быть понят только как символическое изображение дионисийской мудрости посредством аполлонического искусства». (Ницше 261)

В своем «Рождении трагедии» Ницше представляет точку зрения на явный диссонанс между тем, что он называет аполлоническим и дионисийские парадигмы , относящиеся к драматическим и хоровым качествам греческой драмы соответственно. В метафизической структуре хор является сущностью пьесы и воплощает определенное дионисийское сознание, имеющее дело с первобытными сферами человеческого состояния. Ницше доходит до крайности, предполагая, что «трагический миф может быть понят только как символическое изображение дионисийской мудрости посредством аполлонического искусства». (Ницше 261)

Эти первобытные силы находились в распоряжении драматурга посредством выбора характера и состава хора. Он вполне мог состоять из морских нимф, как в «Прикованном Прометее», или из 15 фиванских старейшин, как в «Царе Эдипе», или из любого другого типа людей, которые представляли бы единство людей. Можно утверждать, что то, что объединяло хор, было их способом общения — чаще всего припев возвышал свое значение в песне. Кроме того, и, возможно, отчасти по практическим соображениям (поскольку персонажей было трудно увидеть издалека из-за относительно большого размера театра), хор подчеркивал определенные элементы истории с помощью таких атрибутов, как маски и оружие. .

Кроме того, и, возможно, отчасти по практическим соображениям (поскольку персонажей было трудно увидеть издалека из-за относительно большого размера театра), хор подчеркивал определенные элементы истории с помощью таких атрибутов, как маски и оружие. .

Хор мог отличиться сложным использованием языка или стиля, изменением голоса разума или голоса эмоций в зависимости от случая и замысла драматурга. Что еще более важно, хор мог представлять преобладающие взгляды современного общества на определенные моральные и культурные стандарты — так же, как средства массовой информации делают для современных людей в их повседневной жизни

В случае с «Царем Эдипом» Софокла зрители, возможно, уже были знакомы — и во многих случаях, вероятно, были знакомы — с исходом пьесы. Это усложняло задачу привлечь внимание зрителя. Таким образом, хор будет вызывать интерес, представляя альтернативную или дополнительную точку зрения. Он мог договориться о симпатиях к тому или иному персонажу или, возможно, в зависимости от сложности конкретного персонажа, он мог даже направлять персонажей через проблемные ситуации. Это иллюстрируется тем, как на разговор Эдипа (который почти не видит своей судьбы) и Тиресия влияет хор.

Это иллюстрируется тем, как на разговор Эдипа (который почти не видит своей судьбы) и Тиресия влияет хор.

«Нам кажется, что Тиресий

говорил в гневе, и ты, Эдип,

тоже. Это не то, что нам нужно.

Вместо этого мы должны изучить это:

Как мы можем лучше всего выполнить указ бога?» (Софокл 485)

Как в произведениях Эсхила и Софокла, так и в древнегреческой драме вообще роль хора могла быть важна по структурным и практическим причинам. При этом хвалить можно прежде всего как усилителя и усилителя впечатления, а иногда и голоса модератора, или нравственного голоса народа. Конечно, она также играла ту же роль, что и музыка в современной драматургии, подчеркивая важные события и преуменьшая значение менее важных. Хотя, возможно, в большинстве случаев хор давал древнему драматургу многофункциональное литературное средство для создания отмеченной наградами пьесы на Дионисийском празднике.

Эсхил. Драмы Эсхила. Нью-Йорк: Забытые книги, 2007.

.

Аристотель. Поэтика. Нью-Йорк: Забытые книги, 2007.

.Китто, HDF Греческая трагедия: литературное исследование. Нью-Йорк: Routledge Press, 1990.

.Ницше, Фридрих. Рождение трагедии. Нью-Йорк: Plain Label Books, 2000.

.Софокл. Драмы Софокла. Нью-Йорк: Забытые книги, 2007.

. ∎ Вернуться к оглавлениюХор | Определение, история, примеры и факты

- Ключевые люди:

- Жозефина Бейкер

- Похожие темы:

- театральная постановка дидаскали

Просмотреть весь связанный контент →

хор , в драме и музыке те, кто выступает вокально в группе, а не те, кто выступает поодиночке. Хор в классической греческой драме представлял собой группу актеров, которые описывали и комментировали основное действие пьесы с песнями, танцами и декламацией. Греческая трагедия началась с хоровых представлений, в которых группа из 50 человек танцевала и пела дифирамбы — лирические гимны, восхваляющие бога Диониса. В середине VI века до нашей эры поэт Феспис, по общему мнению, стал первым настоящим актером, когда вступил в диалог с руководителем хора. Хоровые выступления продолжали доминировать в ранних пьесах до времен Эсхила (5 век до н.э.), который добавил второго актера и сократил хор с 50 до 12 исполнителей. Софокл, добавивший третьего актера, увеличил количество припевов до 15, но в большинстве своих пьес сократил их до преимущественно комментаторской роли (например, эта роль показана в пьесе 9).0014 Царь Эдип, смотрите видео). Хор в греческой комедии насчитывал 24 человека, и его функция в конечном итоге была заменена вкраплениями песен. Различие между пассивностью хора и активностью актеров занимает центральное место в артистизме греческих трагедий. В то время как трагические главные герои разыгрывают свой вызов ограничениям, установленным богами для человека, хор выражает страхи, надежды и суждения государства, простых граждан. Их суждение — приговор истории.

В середине VI века до нашей эры поэт Феспис, по общему мнению, стал первым настоящим актером, когда вступил в диалог с руководителем хора. Хоровые выступления продолжали доминировать в ранних пьесах до времен Эсхила (5 век до н.э.), который добавил второго актера и сократил хор с 50 до 12 исполнителей. Софокл, добавивший третьего актера, увеличил количество припевов до 15, но в большинстве своих пьес сократил их до преимущественно комментаторской роли (например, эта роль показана в пьесе 9).0014 Царь Эдип, смотрите видео). Хор в греческой комедии насчитывал 24 человека, и его функция в конечном итоге была заменена вкраплениями песен. Различие между пассивностью хора и активностью актеров занимает центральное место в артистизме греческих трагедий. В то время как трагические главные герои разыгрывают свой вызов ограничениям, установленным богами для человека, хор выражает страхи, надежды и суждения государства, простых граждан. Их суждение — приговор истории.

По мере того, как роль актеров возрастала, хоровых од становилось меньше, и они имели тенденцию иметь меньшее значение в сюжете, пока, наконец, они не стали просто декоративными интермедиями, разделяющими акты. В эпоху Возрождения роль хора была пересмотрена. В драме елизаветинской Англии, например, название «хор» обозначало одного человека, часто говорящего пролог и эпилог, как в « Докторе Фаусте» Кристофера Марло .

В эпоху Возрождения роль хора была пересмотрена. В драме елизаветинской Англии, например, название «хор» обозначало одного человека, часто говорящего пролог и эпилог, как в « Докторе Фаусте» Кристофера Марло .

Использование группового хора было возрождено в ряде современных пьес, таких как «9» Юджина О’Нила.0014 Траур становится Электрой (1931) и Т.С. Элиота Убийство в соборе (1935).

В музыке под хором понимается организованная группа исполнителей оперы, оратории, кантаты и церковной музыки; на композиции, исполняемые такими органами; на припев песни, исполняемой коллективом певцов, между куплетами для сольного голоса; и, как средневековый латинский термин, к crwth (смычковая лира средневекового Уэльса) и к волынке. ( См. хор.)

В мюзиклах хор, группа исполнителей, чьи песни и танцы обычно отражают и усиливают развитие сюжета, в 20-м веке становился все более заметным. В поздневикторианскую эпоху музыкальная комедия характеризовалась тонким сюжетом, персонажами и обстановкой, а главной достопримечательностью были песни и танцевальные номера, комедия и линия полураздетых хористок.