|

Число публикаций на elibrary. ru ru | 16297 | |

| Число публикаций организации в РИНЦ | 14589 | |

| Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 137663 | |

| Число цитирований публикаций организации в РИНЦ | 117900 | |

| Число авторов | 405 | |

| Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 218 | |

| Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 163 | |

| Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | ||

| g-индекс | 221 | |

| i-индекс | 19 | |

Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по индексу Хирша | 41 | |

Позиция по КПБР (Комплексный балл публикационной результативности) по направлению «Гуманитарные науки» за 2020 г. | 10 |

Государственно-общественное образование

%PDF-1.3 % 592 0 obj >/Metadata 589 0 R/Pages 559 0 R/Type/Catalog/PageLabels 557 0 R>> endobj 589 0 obj >stream Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)Файл загружен с http://www.ifap.ru2008-04-22T12:35:32+04:002008-03-15T23:06:34+03:002008-04-22T12:35:32+04:00Falseapplication/pdf

Земский строй и местное самоуправление в России, 1917-1922 гг. на JSTOR

Перейти к основному содержанию Есть доступ к библиотеке? Войдите через свою библиотекуВесь контент Картинки

Поиск JSTOR Регистрация Вход- Поиск

- Расширенный поиск

- Изображения

- Просматривать

- По тематике

Журналы и книги - По названию

Журналы и книги - Издатели

- Коллекции

- Изображения

- По тематике

- Инструменты

- Рабочее пространство

- Анализатор текста

- Серия JSTOR Understanding

- Данные для исследований

Земство | Энциклопедия.

ком

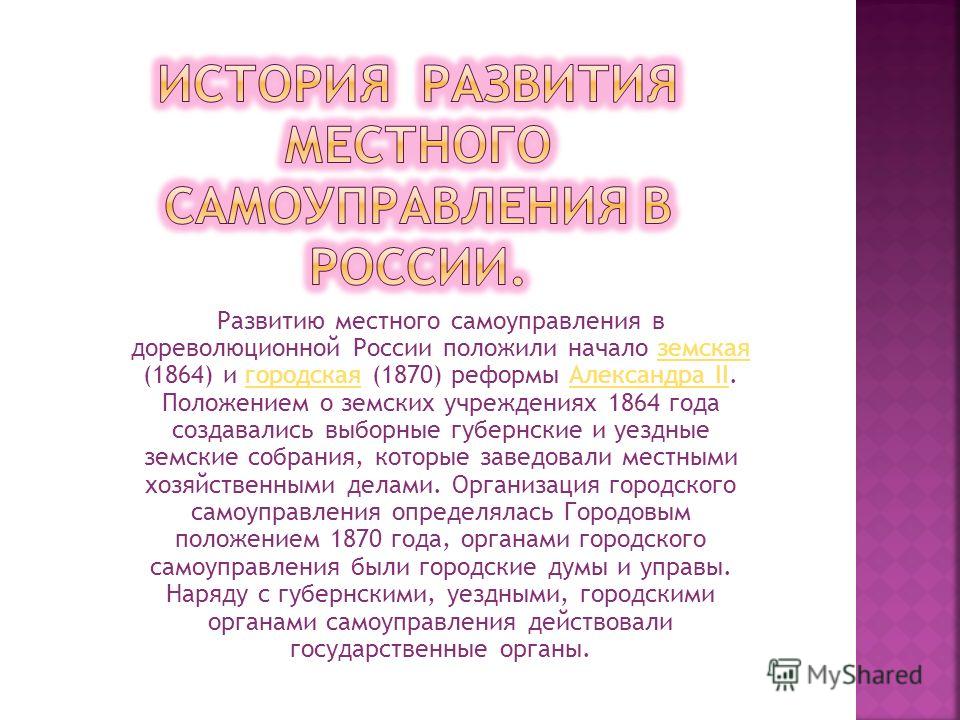

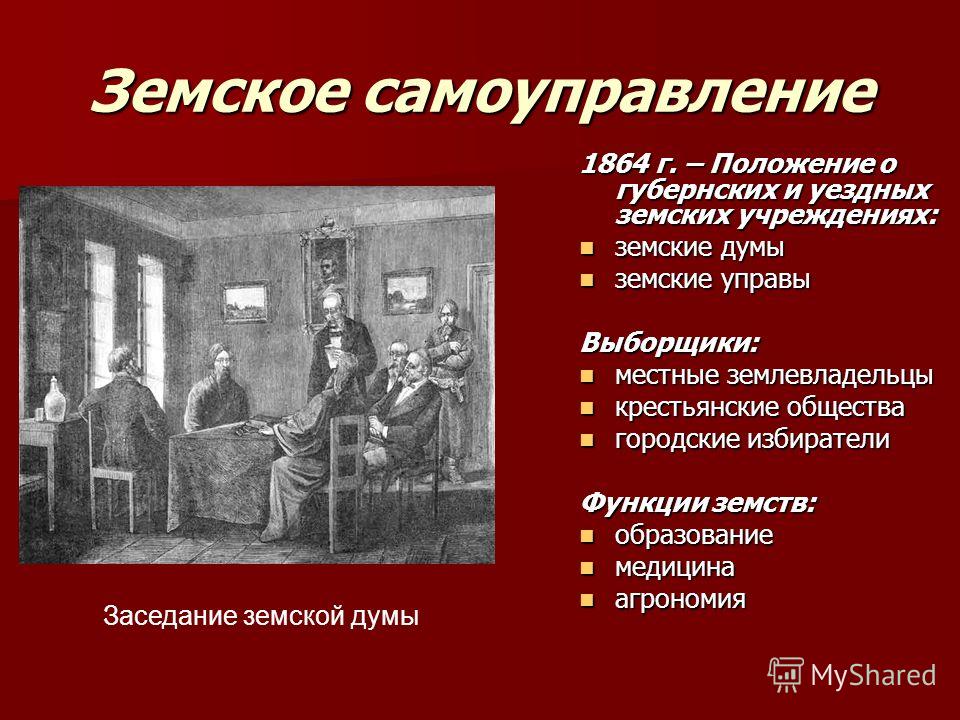

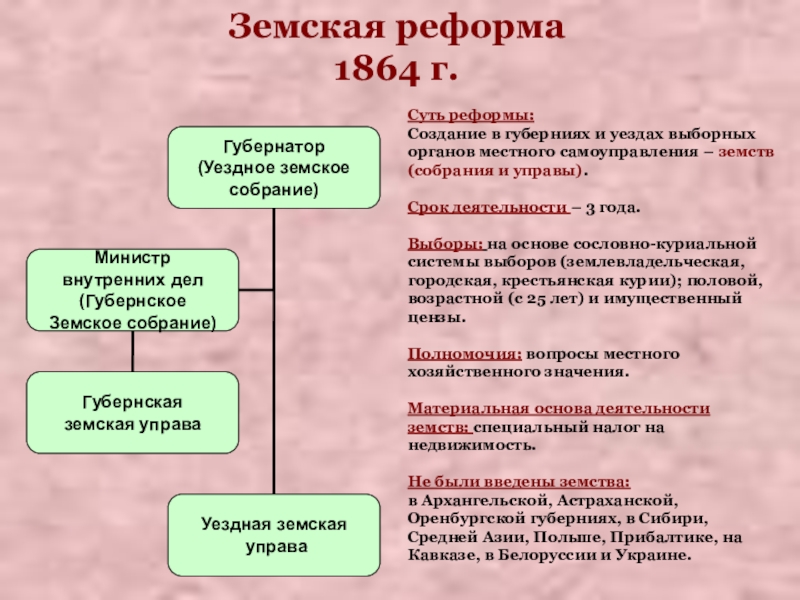

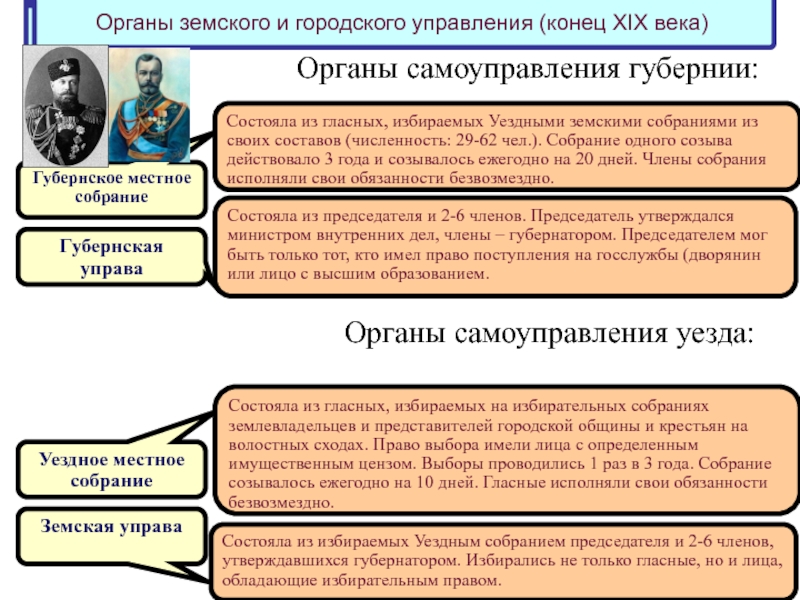

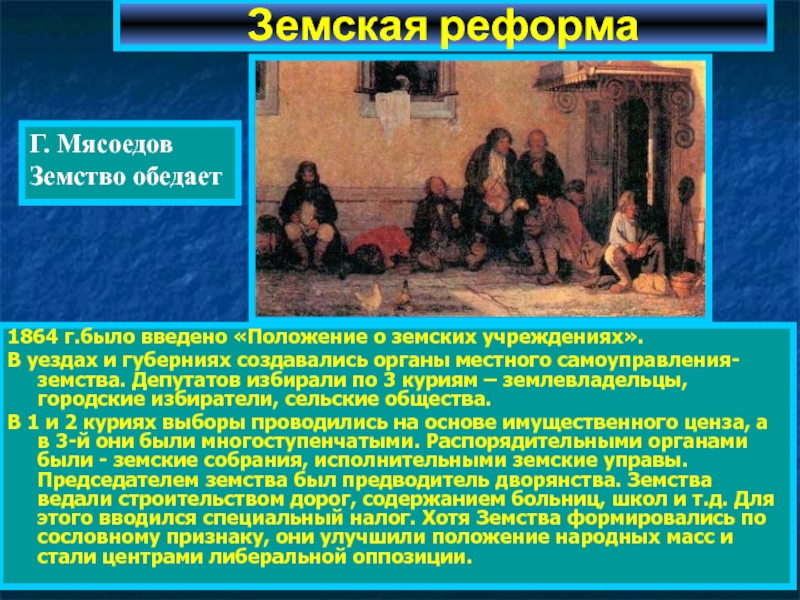

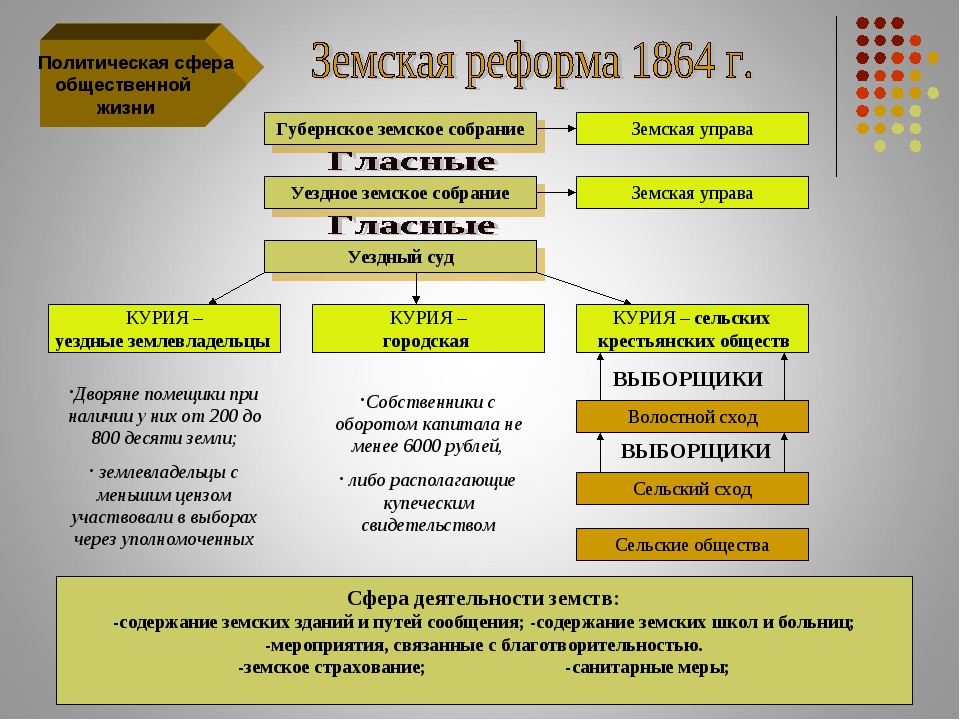

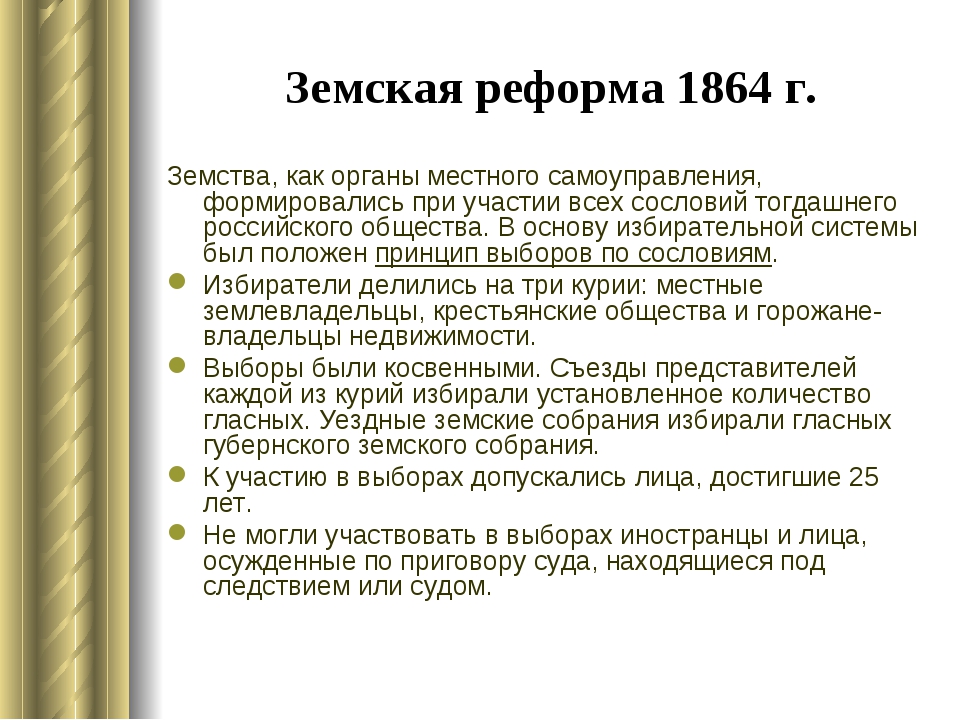

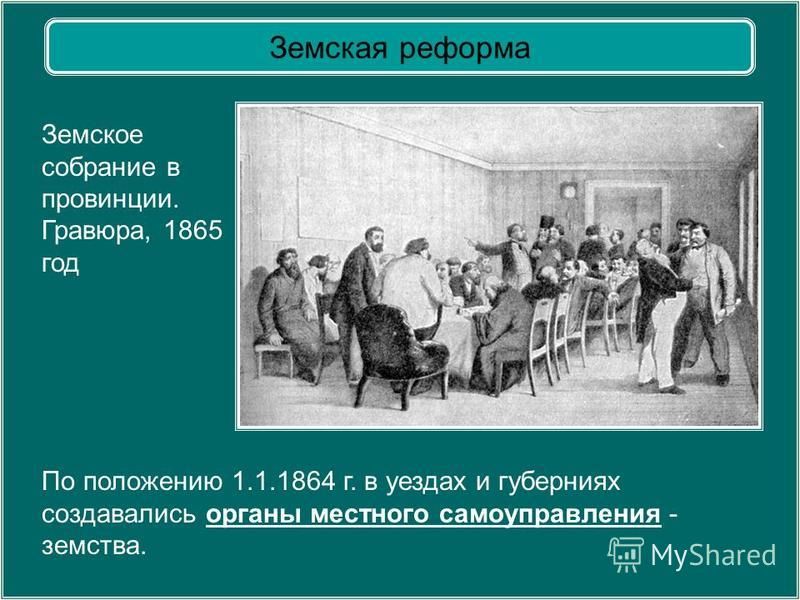

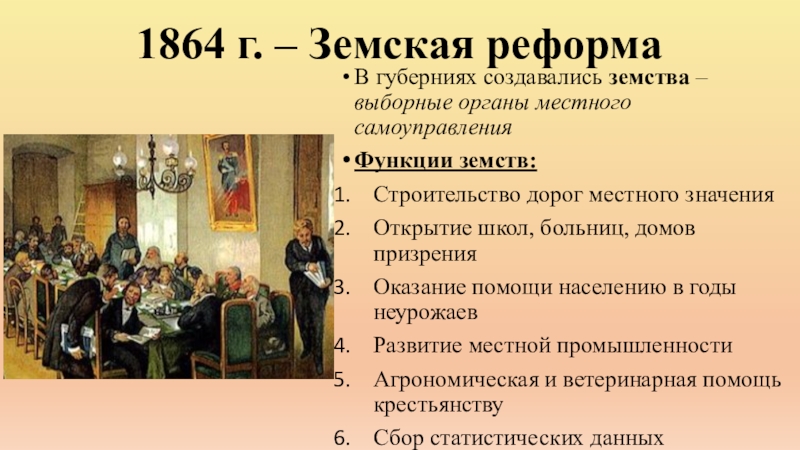

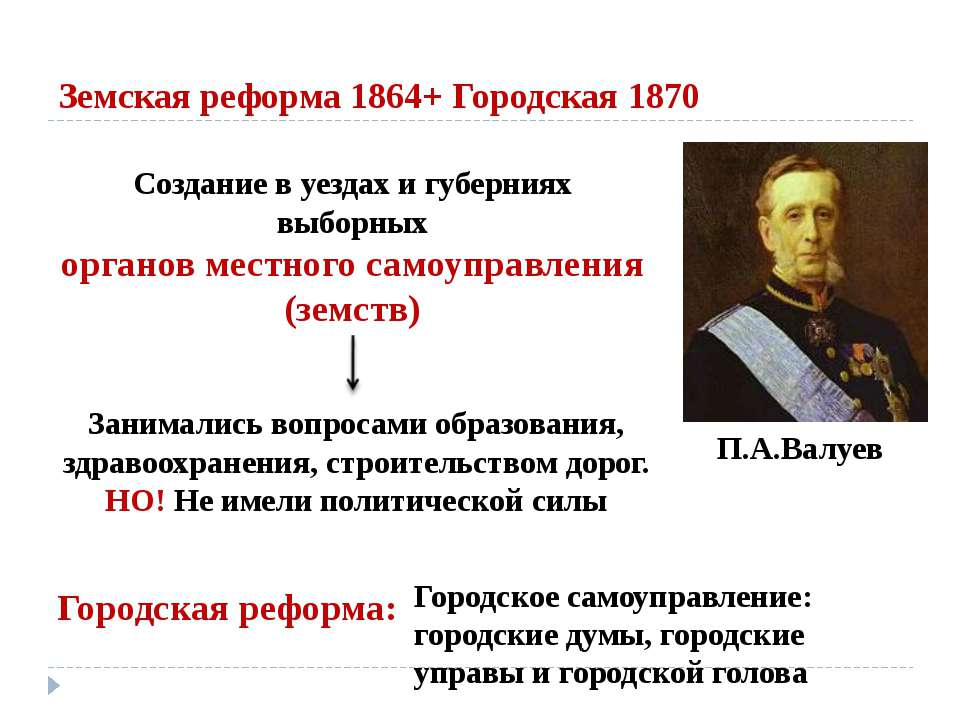

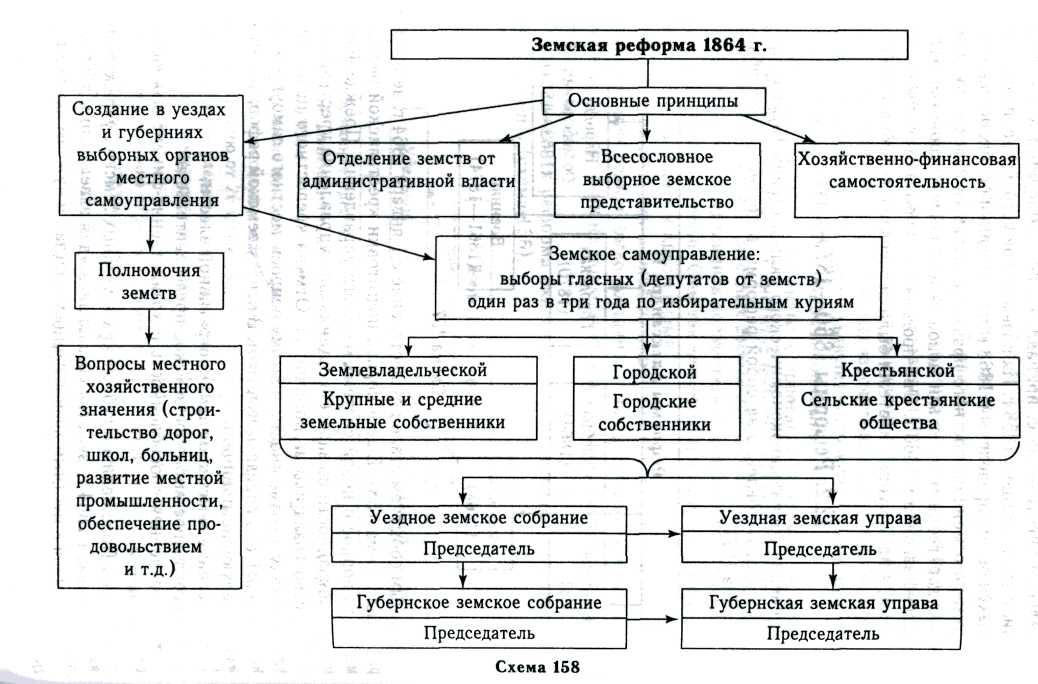

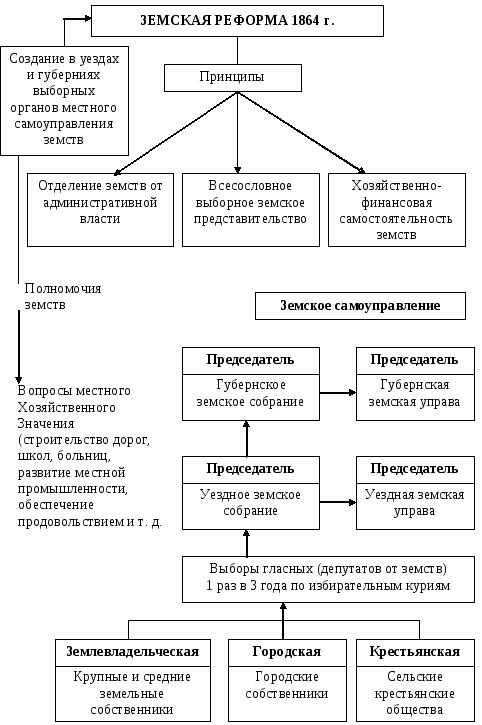

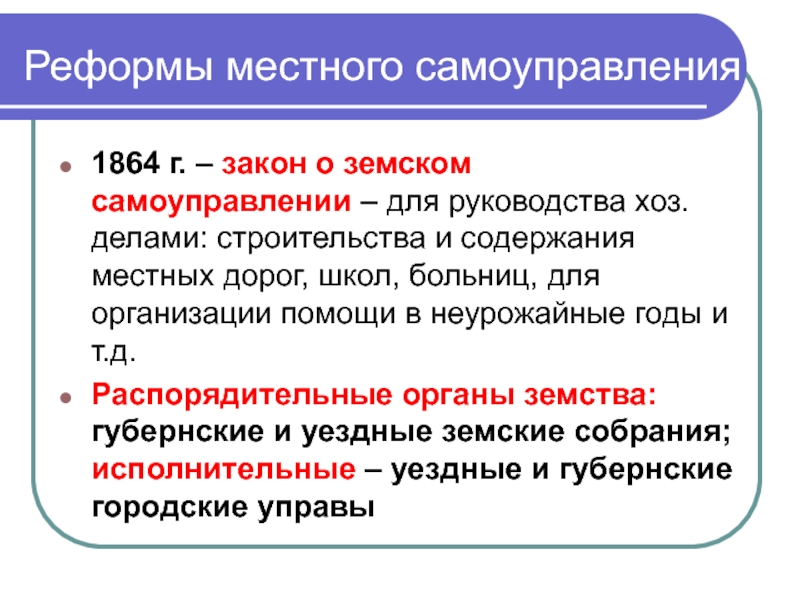

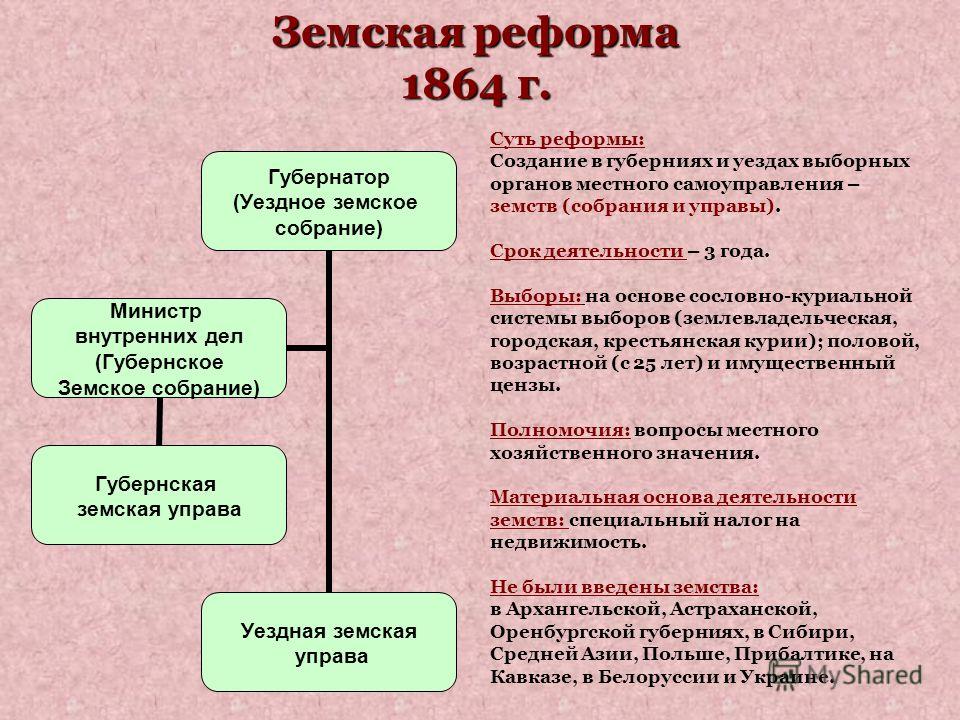

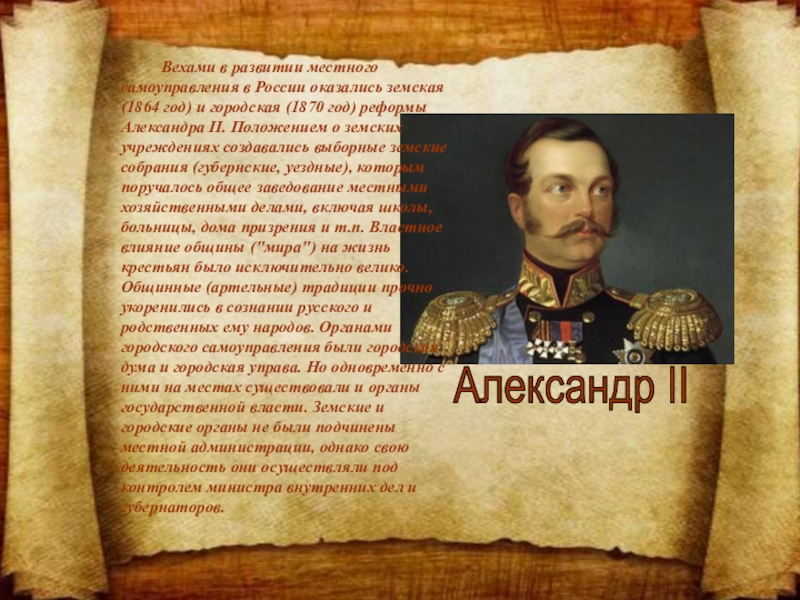

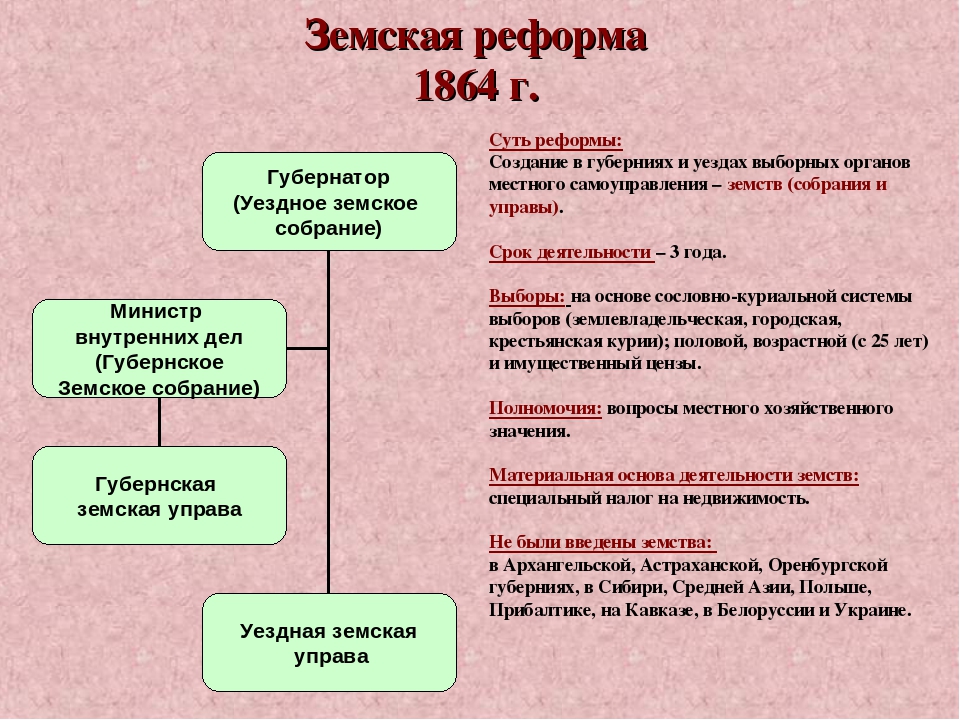

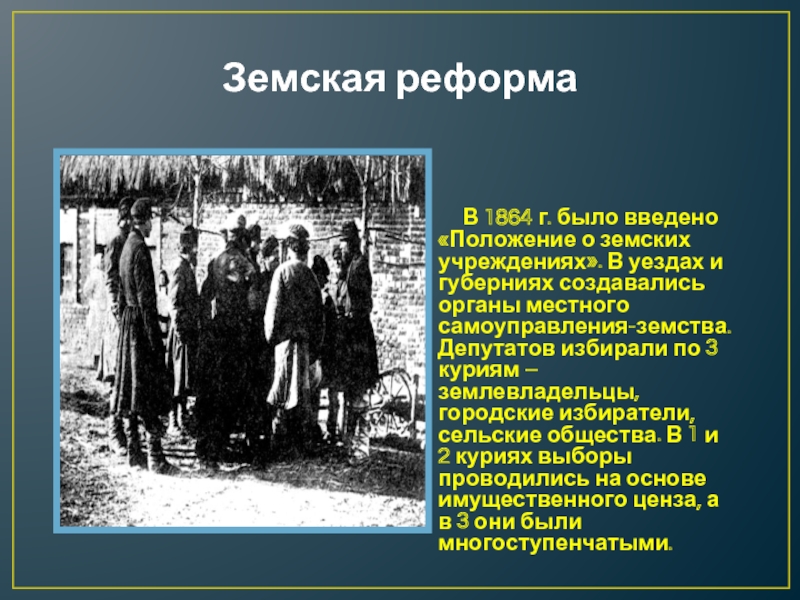

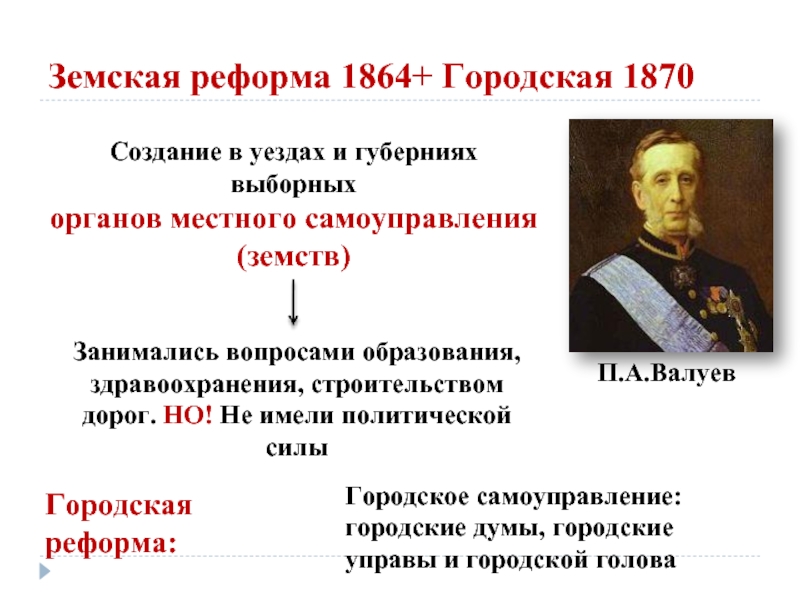

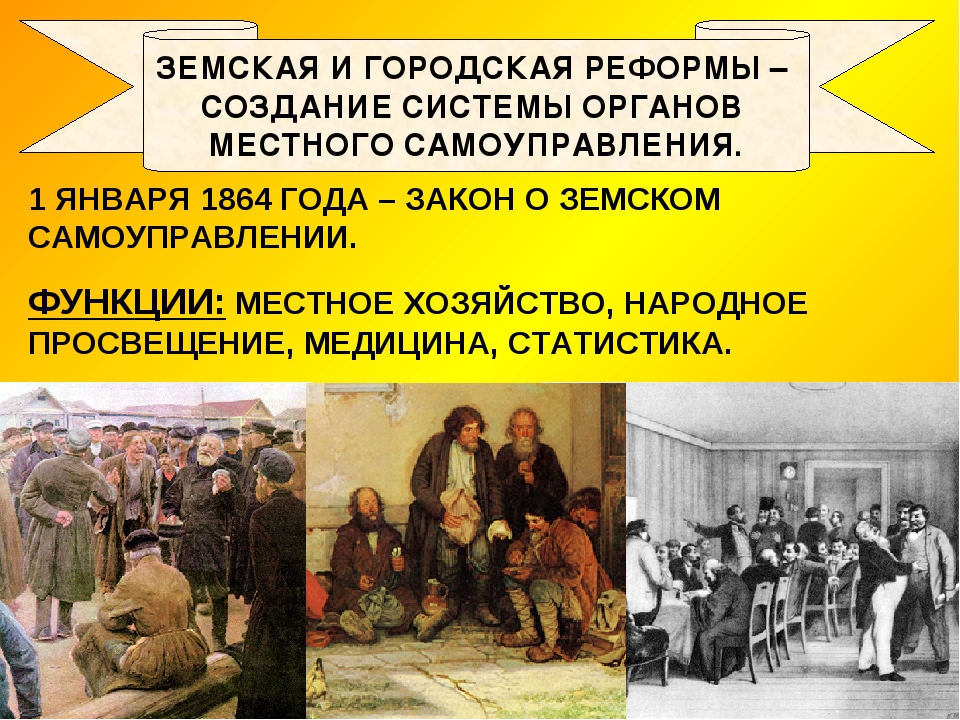

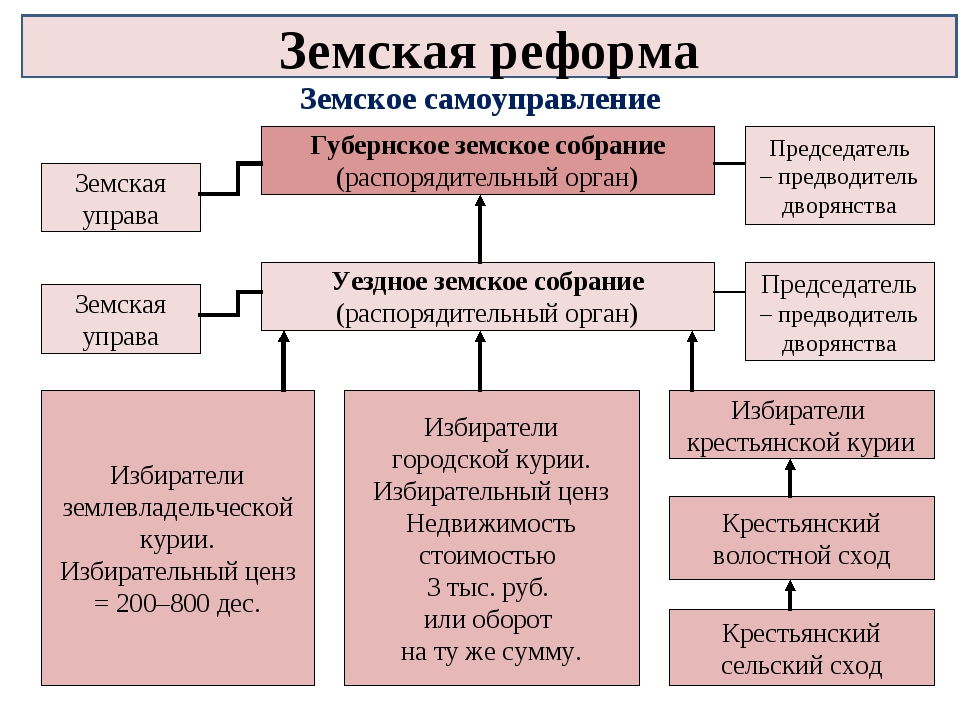

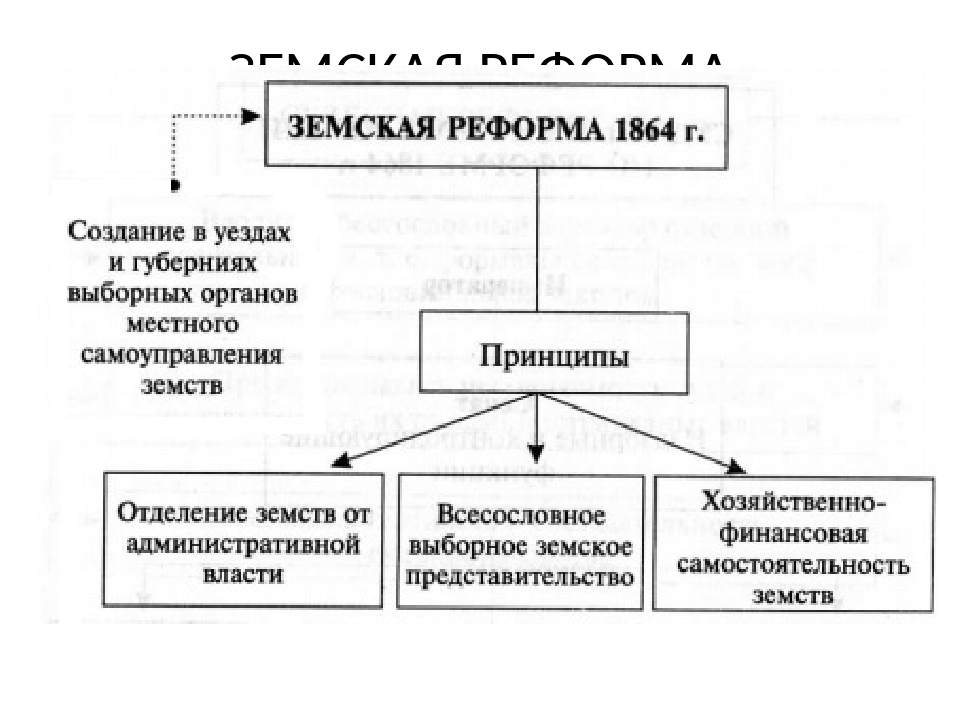

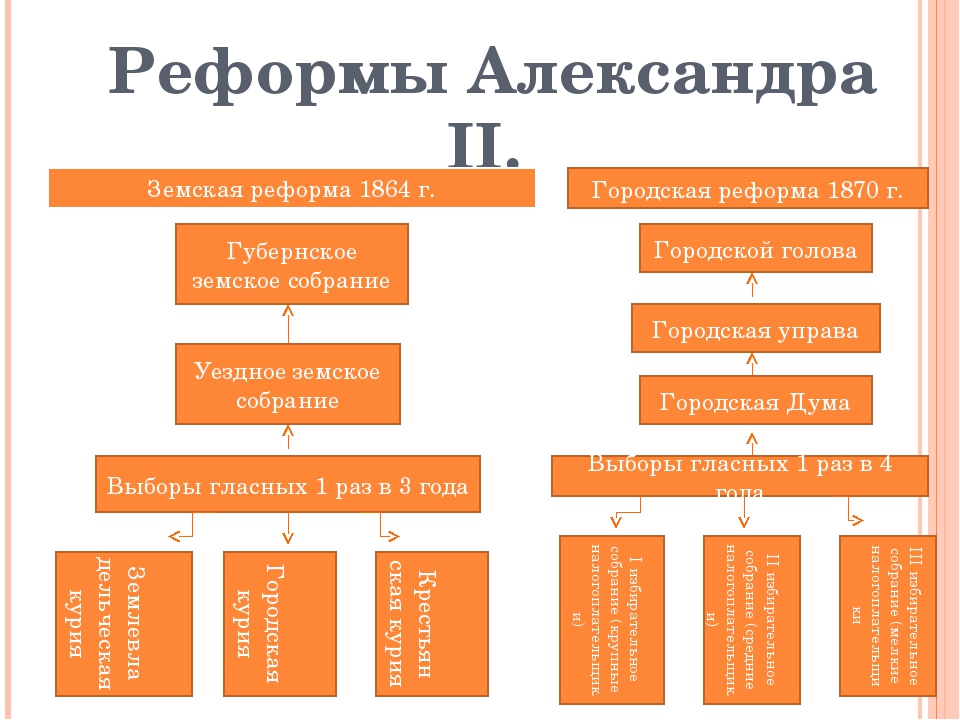

комЗемство — система местного самоуправления, существовавшая в ряде областей европейской части России с 1864 по 1918 год. Была учреждена в результате земской реформы 1 января 1864 года. орган самоуправления, избираемый из всех сословных групп ( сословий ), в уездах и губерниях. Основными принципами земской реформы были выборность, представительство всех классов и самоуправление в вопросах местных хозяйственных нужд.

Положение от 1 января 1864 г. предусматривало учреждение земств в 34 губерниях европейской части России. Реформа не коснулась Сибири и губерний Архангельской, Астраханской и Оренбургской, где дворян-землевладельцев было очень мало. Не затронули реформа и ближайшие к национальным границам регионы: Прибалтику, Польшу, Кавказ, Казахстан и Среднюю Азию.

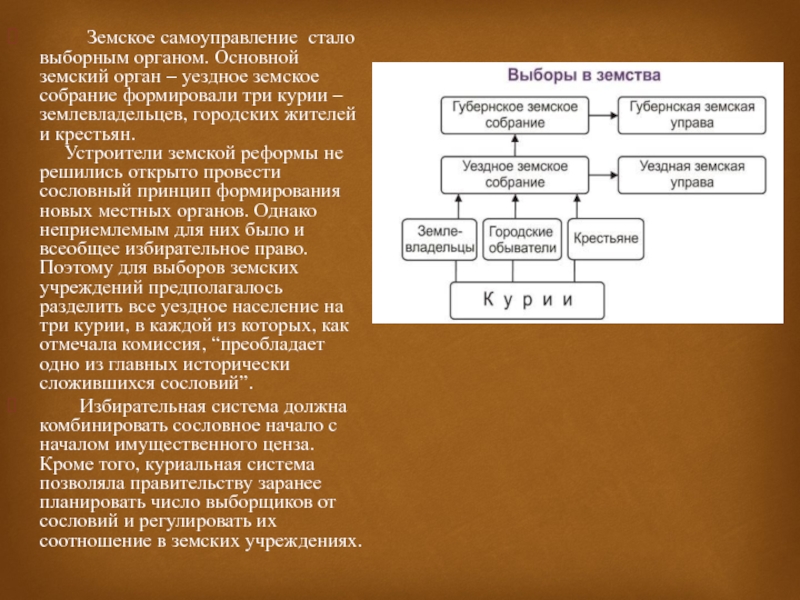

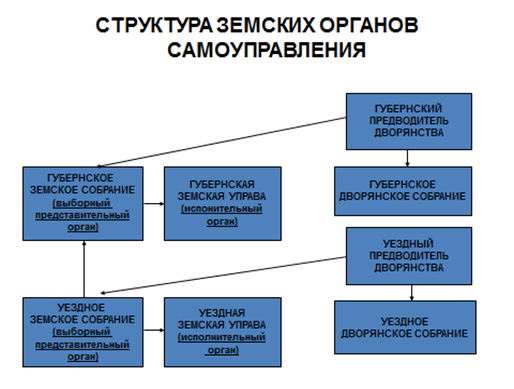

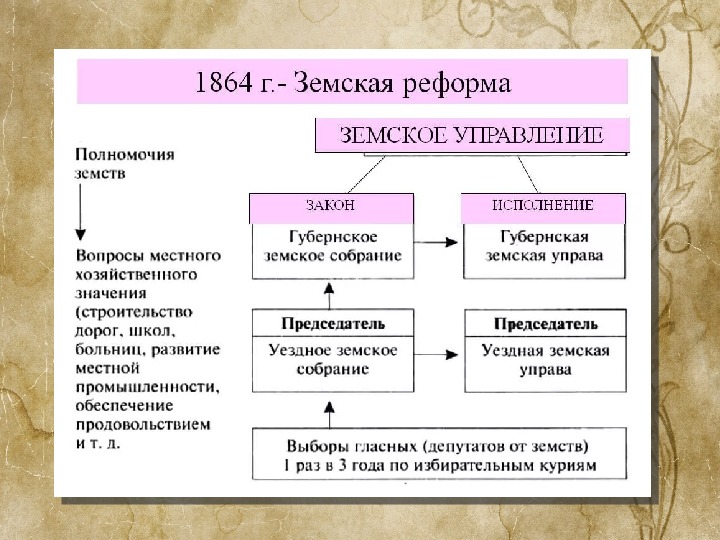

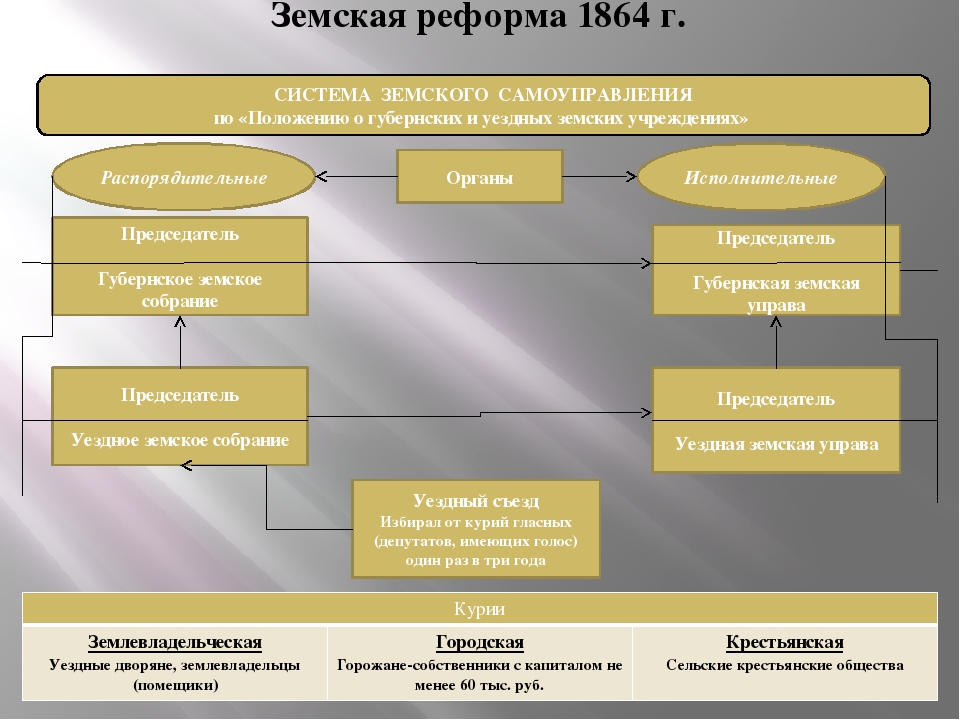

По уставу земские учреждения в уездах и губерниях должны были состоять из земских советов и исполкомов.Избирательная система была создана на основе класса и имущества. Каждые три года жители района избирают в совет от четырнадцати до ста или около того депутатов. Выборы проводились в курий (отделов), на которые делилось все население округов. Первая курия состояла из помещиков, имевших 200 и более десятин земли (около 540 десятин) или другого недвижимого имущества стоимостью не менее 15000 руб. или имевших ежемесячный доход не менее 6000 руб.Эта курия состояла в основном из дворян и помещиков, но представители других классов (купцы, купившие дворянскую землю, богатые крестьяне, приобретшие землю и т. п.) со временем становились все более заметными. Вторая курия состояла из горожан, имевших купеческую прописку, или владевших торгово-промышленными обществами с годовым доходом не менее 6000 руб., или имевших недвижимость стоимостью не менее 500 руб. (в малых городах) или 2000 руб. (в крупных городах). города). Третья курия состояла в основном из представителей сельских обществ и крестьян, не нуждавшихся в особом разрешении на владение.В результате первых из этих выборов в 1865 и 1866 дворяне составили 41,7% уездных депутатов и 74% губернских депутатов.

Выборы проводились в курий (отделов), на которые делилось все население округов. Первая курия состояла из помещиков, имевших 200 и более десятин земли (около 540 десятин) или другого недвижимого имущества стоимостью не менее 15000 руб. или имевших ежемесячный доход не менее 6000 руб.Эта курия состояла в основном из дворян и помещиков, но представители других классов (купцы, купившие дворянскую землю, богатые крестьяне, приобретшие землю и т. п.) со временем становились все более заметными. Вторая курия состояла из горожан, имевших купеческую прописку, или владевших торгово-промышленными обществами с годовым доходом не менее 6000 руб., или имевших недвижимость стоимостью не менее 500 руб. (в малых городах) или 2000 руб. (в крупных городах). города). Третья курия состояла в основном из представителей сельских обществ и крестьян, не нуждавшихся в особом разрешении на владение.В результате первых из этих выборов в 1865 и 1866 дворяне составили 41,7% уездных депутатов и 74% губернских депутатов. Крестьяне составляли 38,4 и 10,6%, купцы 10,4 и 11%. Представителями уездных и губернских собраний были уездные и губернские предводители дворянства. Земские собрания стали органами управления: они избирали органы исполнительной власти: губернские и уездные исполкомы (три-пять человек).

Крестьяне составляли 38,4 и 10,6%, купцы 10,4 и 11%. Представителями уездных и губернских собраний были уездные и губернские предводители дворянства. Земские собрания стали органами управления: они избирали органы исполнительной власти: губернские и уездные исполкомы (три-пять человек).

Власть земства ограничивалась местными задачами (медицина, образование, сельское хозяйство, ветеринарное обслуживание, дороги, статистика и т. д.). Земские налоги обеспечивали бюджет земских учреждений. Смета должна была быть утверждена земским собранием. Он составлялся, в основном, из налогов на недвижимое имущество (прежде всего на землю), и в этом случае давление шло главным образом на крестьянскую землю. В пределах своей власти земства имели относительную самостоятельность. Губернатор мог только следить за законностью решений земства.Он также утвердил председателя уездного исполкома и членов губернского и уездного исполкомов. Председатель провинциального исполнительного совета должен был быть утвержден министром внутренних дел.

В результате земской контрреформы 1890 г. губернатор получил право не только следить за разумностью земских решений. Было создано специальное надзорное учреждение, названное Губернаторским бюро по земским делам. Более половины избирателей в 1888 г. были лишены избирательных прав.Состав земских собраний был изменен в пользу дворян. На земских выборах 1897 дворяне составляли 41,6% уездных и 87,1% губернских депутатов. Крестьяне получили 30,98 и 2,2%.

В структуре земских учреждений не было «малой земской единицы», под которой понималась волостная (сельская округа) единица, наиболее близкая к потребностям местного населения всех сословий. Не было и национального учреждения, которое координировало бы деятельность местных земств.В конце концов земства стали «зданием без фундамента и без крыши». Правительство выступало против сотрудничества между земствами, опасаясь конституционалистских настроений. Земства не имели собственного института принудительной власти, что заставляло их опираться на администрацию и полицию. Все это вскоре поставило земства в оппозицию к самодержавию. Они были особенно активны в 1890-е годы, когда влиятельным стал так называемый третий элемент (профессионалы земств или преимущественно демократические представители интеллигенции).В начале ХХ века либеральные земцев стали откровенно политическими, и в 1903 г. они образовали нелегальный «Союз конституционалистов-земцев». В ноябре 1904 г. в Петербурге состоялось Всероссийское собрание земств, на котором была разработана программа политических реформ, в том числе создание народного представительства с законодательными правами. Позже многие участники движения присоединились к ведущим либеральным партиям, кадетам и октябристам.

Все это вскоре поставило земства в оппозицию к самодержавию. Они были особенно активны в 1890-е годы, когда влиятельным стал так называемый третий элемент (профессионалы земств или преимущественно демократические представители интеллигенции).В начале ХХ века либеральные земцев стали откровенно политическими, и в 1903 г. они образовали нелегальный «Союз конституционалистов-земцев». В ноябре 1904 г. в Петербурге состоялось Всероссийское собрание земств, на котором была разработана программа политических реформ, в том числе создание народного представительства с законодательными правами. Позже многие участники движения присоединились к ведущим либеральным партиям, кадетам и октябристам.

К 1912 г. земства создали 40 тыс. начальных школ, около 2 тыс. больниц, сеть библиотек, читальных залов, аптек и врачебных пунктов.Их бюджет увеличился в 45 раз по сравнению с уровнем 1865 года и составил 254 миллиона рублей. В 1912 на образование шло 30% земских расходов, на здравоохранение — 26%, на развитие местного сельского хозяйства и местного хозяйства — 6,3%, на ветеринарное обслуживание — 2,8%. В 1912 в земствах работало около 150 тыс. учителей-специалистов, врачей, агрономов, ветеринаров, статистиков и др. К 1916 г. земства действовали в 43 из 93 губерний и областей.

В 1912 в земствах работало около 150 тыс. учителей-специалистов, врачей, агрономов, ветеринаров, статистиков и др. К 1916 г. земства действовали в 43 из 93 губерний и областей.

После начала Первой мировой войны, 12 августа 1914 года, земства создали Национальный союз земств в помощь больным и раненым воинам. В 1915 году этот союз объединился с Национальным союзом городов. Для координации двух организаций был создан специальный комитет под названием «Земгор». Помимо помощи раненым, он также помогал снабжать армию и помогал беженцам. После Мартовской революции 1917 года председатель Земгора князь Георгий Львов стал премьер-министром Временного правительства.Председатели земских исполнительных управ назначались полномочными представителями Временного правительства в своих уездах и губерниях. Еще в 19 губерниях и областях России были учреждены земства и создано волостных земств, образовавших низшие органы местного самоуправления. Перевыборы проводились во всех уровнях земства на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. После Октябрьской революции, 17 января 1918 г., постановлением Советского правительства ( Совнаркома ) главные комитеты земского и городского союзов были распущены, а их имущество передано в ведение ВСНХ.К июлю 1918 г. земства на территориях, контролируемых большевиками, были ликвидированы, но восстановлены на территориях, контролируемых Белой армией и за границей. В 1921 году в Париже был создан Комитет земств и городов, вновь названный Земгором, для оказания помощи русским гражданам, проживающим за границей. Дивизии земгоров также действовали в Праге и на Балканах. Парижский Земгор существует и по сей день.

После Октябрьской революции, 17 января 1918 г., постановлением Советского правительства ( Совнаркома ) главные комитеты земского и городского союзов были распущены, а их имущество передано в ведение ВСНХ.К июлю 1918 г. земства на территориях, контролируемых большевиками, были ликвидированы, но восстановлены на территориях, контролируемых Белой армией и за границей. В 1921 году в Париже был создан Комитет земств и городов, вновь названный Земгором, для оказания помощи русским гражданам, проживающим за границей. Дивизии земгоров также действовали в Праге и на Балканах. Парижский Земгор существует и по сей день.

См. также: местное самоуправление и администрация

библиография

Эклоф, Бен, Бушнелл Джон и Захарова Лариса, ред.(1994). Великие реформы в России 1855–1881 гг. Блумингтон: Издательство Индианского университета.

Эммонс, Теренс и Вучинич, Уэйн С., ред. (1982). Земство в России: опыт местного самоуправления. Кембридж, Великобритания; Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Старр, Фредерик С. (1972). Децентрализация и самоуправление в России, 1830–1870 гг. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.

Зайончковский Петр Андреевич. (1976). Русское самодержавие при Александре III. Галф Бриз, Флорида: Academic International Press.

Олег Будницкий

Военно-гражданские отношения в годы Первой мировой войны (Российская империя)

Введение↑

Публикация целого ряда работ, посвященных практике и опыту национальных мобилизаций в странах Европы накануне и в годы Первой мировой войны, [1] , позволяющих выявить общее и частное в реализация различных их вариаций, стала результатом длительного изучения социальной и культурной истории Первой мировой войны на Западе.Применительно к российскому опыту такие исследования стали активно проводиться только в постсоветский период, когда произошло смещение акцента с выявления предпосылок революции на рассмотрение взаимодействия власти и общества в решении проблем военного времени. , формы патриотических практик, состояние гражданской активности и самоорганизации населения в условиях военного времени, в том числе на местном уровне. [2]

, формы патриотических практик, состояние гражданской активности и самоорганизации населения в условиях военного времени, в том числе на местном уровне. [2]

Цель статьи — показать особенности национальной мобилизации в России, а также практики общественной самоорганизации населения в условиях военного времени, рассматриваемые в контексте отношений между властью и общественностью.

«Настроение 1914 года» в России и национальная мобилизация↑

Вступление России в Первую мировую войну 19 июля (1 августа) 1914 г. вызвало мощный подъем патриотических настроений, охвативший все сословия и районы страны. Такая эмоциональная реакция на начало войны была характерна для всех европейских стран, вступивших в мировой конфликт, что нашло отражение в принятой в западной историографии метафоре «настроение 1914 года». [3] Общий энтузиазм первых дней войны отражал широко распространенные иллюзии освобождения от классового эгоизма, статусных привилегий и отличий. [4] В полной мере это относится к России, где «настроение 1914 года» воплотилось, в частности, в патриотических и монархических демонстрациях первых месяцев войны, участии в мобилизации, добровольческом, меценатском движении в столицах и провинции. [5]

[4] В полной мере это относится к России, где «настроение 1914 года» воплотилось, в частности, в патриотических и монархических демонстрациях первых месяцев войны, участии в мобилизации, добровольческом, меценатском движении в столицах и провинции. [5]

Патриотические, монархические и религиозные настроения, объединившие участников массовых демонстраций и богослужений, проходивших в городах, рабочих поселках и деревнях России в июле и начале августа 1914 г., зафиксированы в многочисленных официальных и неофициальных источниках. [6] Антивоенных забастовок рабочих ни в столице, ни в провинции не было; только в Петербурге были отмечены три кратковременные уличные демонстрации антивоенного характера. [7]

96 процентов подлежащих призыву явились в мобилизационные комиссии. Если до объявления всеобщей мобилизации численность российских вооруженных сил составляла 1 423 000 человек, то к концу 1914 г. после ее проведения и дополнительных призывов в строй попало более 6,5 млн человек. [8] Около 75% всех призванных в армию в первую неделю мобилизации составляли крестьяне. [9]

[8] Около 75% всех призванных в армию в первую неделю мобилизации составляли крестьяне. [9]

В то же время источники свидетельствуют о том, что общественные настроения в начале войны были неоднородны, и их необходимо дифференцировать как по социальным слоям, так и в зависимости от специфики этнических, территориальных и местных общностей. Например, депрессия и тревога рабочих, крестьян и даже представителей среднего класса упоминаются в отечественных и зарубежных исследованиях как первая реакция на объявление войны. [10] Эта естественная психологическая «реакция» на известие о войне была заменена и вытеснена патриотическим подъемом при участии в демонстрациях, акциях символического и ритуального характера, что способствовало укреплению официально утвержденной ценностной установки к войне.

Представления о патриотизме, проявлявшиеся в культурных практиках населения, были разнообразны и динамичны. [11] Критические, пацифистские настроения и ненависть к официальной пропаганде проявлялись преимущественно среди интеллигенции. [12] Однако открытое выражение критических взглядов было затруднено не только в связи с введением в начале войны цензурных ограничений, но и из-за господствовавших в обществе патриотических настроений. В целом, с точки зрения Хубертуса Яна, для средних и высших слоев российского общества были характерны два типа патриотизма: консервативный и прогрессивный. Первая многое заимствовала из официальной символики, основывалась на лояльности действующему режиму и наиболее устраивала социал-патриотизм, культивирующий гражданскую мотивацию и социальное действие.Прогрессивный патриотизм выкристаллизовался по мере углубления военного состояния общества, был ориентирован на новые ценности, верность русскому народу и нации, опирался на символику благотворительности, отражал стремление общества к прекращению войны. [13]

[12] Однако открытое выражение критических взглядов было затруднено не только в связи с введением в начале войны цензурных ограничений, но и из-за господствовавших в обществе патриотических настроений. В целом, с точки зрения Хубертуса Яна, для средних и высших слоев российского общества были характерны два типа патриотизма: консервативный и прогрессивный. Первая многое заимствовала из официальной символики, основывалась на лояльности действующему режиму и наиболее устраивала социал-патриотизм, культивирующий гражданскую мотивацию и социальное действие.Прогрессивный патриотизм выкристаллизовался по мере углубления военного состояния общества, был ориентирован на новые ценности, верность русскому народу и нации, опирался на символику благотворительности, отражал стремление общества к прекращению войны. [13]

Среди простого крестьянства преобладал традиционный патриотизм, ориентированный на государство и/или регион, что отражало неразвитость национальных форм самосознания и самоидентификации в данной социальной среде. [14] Рабочие и крестьяне России, как и некоторых других европейских стран «второго эшелона» модернизации или их регионов, [15] не были склонны отождествлять свои интересы с интересами образованных и зажиточных «начальство», или были крестьяне с интересами горожан и жителей других местностей. Однако к началу войны социальные конфликты были «заморожены», а идея единства, воспринимавшаяся значительной частью населения как единство царя со своим народом, получила широкую поддержку. [16] Крестьяне и большинство рабочих относились к войне как к судьбе, как к испытанию, ниспосланному Богом, как к стихийному бедствию, против которого нельзя бороться. [17] Авторитарно-патриархальная политическая культура обусловила реализацию в массовом сознании формулы «За Бога, Царя и Отечество» и была контекстом традиционного поведения призывников. Нарушение традиционного обряда проводов призывников в связи с введением «сухого закона» стало причиной бунтов нижних чинов запаса, принявших форму стихийного разграбления казенных винных магазинов, складов, помещичьих имений в дух традиционного бунтарства.

[14] Рабочие и крестьяне России, как и некоторых других европейских стран «второго эшелона» модернизации или их регионов, [15] не были склонны отождествлять свои интересы с интересами образованных и зажиточных «начальство», или были крестьяне с интересами горожан и жителей других местностей. Однако к началу войны социальные конфликты были «заморожены», а идея единства, воспринимавшаяся значительной частью населения как единство царя со своим народом, получила широкую поддержку. [16] Крестьяне и большинство рабочих относились к войне как к судьбе, как к испытанию, ниспосланному Богом, как к стихийному бедствию, против которого нельзя бороться. [17] Авторитарно-патриархальная политическая культура обусловила реализацию в массовом сознании формулы «За Бога, Царя и Отечество» и была контекстом традиционного поведения призывников. Нарушение традиционного обряда проводов призывников в связи с введением «сухого закона» стало причиной бунтов нижних чинов запаса, принявших форму стихийного разграбления казенных винных магазинов, складов, помещичьих имений в дух традиционного бунтарства. [18] Эти беспорядки происходили в 43 губерниях, [19] но, по данным А.Б. Беркевича, в 49 из 101 губерний, областей и уездов России бунтарство полностью смешалось с патриотическим , монархические и религиозные взгляды призывников. [20]

[18] Эти беспорядки происходили в 43 губерниях, [19] но, по данным А.Б. Беркевича, в 49 из 101 губерний, областей и уездов России бунтарство полностью смешалось с патриотическим , монархические и религиозные взгляды призывников. [20]

Уже в первые недели войны возникла острая необходимость сотрудничества государства и общества в решении проблем военного времени. Это объяснялось как непредвиденными масштабами военных действий, так и неспособностью правительства самостоятельно справиться со сложным делом мобилизации национальных ресурсов, организовать снабжение армии и нормальное функционирование фронта и тыла.В атмосфере патриотического подъема в начале войны возник целый ряд общественных организаций, призванных помогать правительству, армии и населению в условиях военного времени. Наиболее влиятельными из них стали Всероссийские земские и городские союзы.

30 июля 1914 г. на съезде земских представителей в Москве был образован Всероссийский земский союз во главе с председателем князем Георгием Евгеньевичем Львовым (1861-1917). В него входили сорок одна земская губерния (за исключением Курского губернского земства) и Донская казачья область, вошедшая в состав Союза по специальному приказу Военного министерства.12 августа 1914 г. царь утвердил существование и узаконил деятельность Союза. После этого министр внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков (1871-1918) разослал всем губернаторам специальный циркуляр с предложением сотрудничать в общем деле. [21] К основным полномочиям Земского союза, не закрепленным, однако, юридически, относилась помощь больным и раненым солдатам в тылу.

В него входили сорок одна земская губерния (за исключением Курского губернского земства) и Донская казачья область, вошедшая в состав Союза по специальному приказу Военного министерства.12 августа 1914 г. царь утвердил существование и узаконил деятельность Союза. После этого министр внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков (1871-1918) разослал всем губернаторам специальный циркуляр с предложением сотрудничать в общем деле. [21] К основным полномочиям Земского союза, не закрепленным, однако, юридически, относилась помощь больным и раненым солдатам в тылу.

В дополнение к общегосударственным органам на местах были созданы губернские и уездные органы Земского союза.Формы губернских комитетов были разнообразны и менялись в зависимости от местных условий. [22] Окружные комитеты создавались по мере необходимости и также вели свою работу с учетом местных условий. [23]

Еще одна общественная организация — Всероссийский союз городов, главной задачей которой стала организация лечебных мероприятий, — была образована 4 августа 1914 г. практически одновременно с Земским союзом. [24] Комитеты Союза городов использовали символику и правила учреждений Красного Креста, сохраняя при этом самостоятельность в вопросах внутреннего управления и финансирования. [25] Губернские и областные города, вступившие в Союз городов, организовали союз между уездными городами. [26]

практически одновременно с Земским союзом. [24] Комитеты Союза городов использовали символику и правила учреждений Красного Креста, сохраняя при этом самостоятельность в вопросах внутреннего управления и финансирования. [25] Губернские и областные города, вступившие в Союз городов, организовали союз между уездными городами. [26]

При санкционировании создания влиятельных структур общественного самоуправления высшая власть исходила из серьезности положения, изменившихся настроений и отношений с населением, а также краткости войны, рассматривая возникшие институты как временные . Однако, наоборот, земство и либеральное общество также рассчитывали на сохранение общественных организаций, возникших после войны.

Уже по прошествии нескольких недель сфера деятельности лиг стала неуклонно расширяться, распространяясь на прифронтовую территорию и включая новые разноплановые направления. Важную роль в этом сыграла позиция военного руководства, расходившаяся с позицией Николая II, императора России (1868-1918) и большинства правительства. Николай Николаевич, великий князь российский (1856-1929), Верховный Главнокомандующий, и представители Верховного Главнокомандования поручили земским и городским союзам осуществить целый ряд мероприятий по оказанию помощи армии в поле.

Николай Николаевич, великий князь российский (1856-1929), Верховный Главнокомандующий, и представители Верховного Главнокомандования поручили земским и городским союзам осуществить целый ряд мероприятий по оказанию помощи армии в поле.

Самомобилизация общества: мотивация, институты и опыт гражданской активности↑

Идеи о необходимости объединения усилий правительства и общественности во имя мобилизации тыла и создания единого национального фронта стали основной мотивацией руководителей земского и городского самоуправления, разделяемой широкими городскими слоями. и интеллектуалы. [27] Другими побудительными мотивами были стремление повысить статус органов самоуправления и роль буржуазно-либерального общества в решении государственных задач.С первых дней своего существования Союзы развернули многообразную практическую работу, главным направлением которой стала помощь больным и раненым воинам. Всего за три месяца Земский союз подготовил госпитали и лазареты на 155 тысяч коек, часть из которых, имея 32 тысячи коек, находилась в районах боевых действий, и были оборудованы более 100 пунктов питания. К 1 января 1916 г. за счет средств ВЗС было создано больниц на 173 000 коек [28] .

К 1 января 1916 г. за счет средств ВЗС было создано больниц на 173 000 коек [28] .

Земские и городские союзы, как и многие другие общественные организации, стали центрами самостоятельной общественной активности, средоточием гражданской инициативы. Под их руководством в губерниях действовали многочисленные общественные добровольческие объединения, возникшие «снизу», такие как Комитеты земских служащих, Попечительские комитеты при лазаретах, Дамские кружки и другие. Помимо «образованных» элементов организации Союзов они включали в свои ряды представителей различных социальных и профессиональных групп, в том числе малообеспеченных слоев населения. [29]

Деятельность Дамских кружков, возникших в общественных организациях и органах самоуправления, прежде всего в земских и городских союзах, продемонстрировала самоотверженность и гражданскую ответственность женщин, их растущую способность к самореализации вне семьи. Массовое привлечение женщин в годы войны к медицинской, благотворительной, культурно-просветительской работе, решению социальных проблем, промышленному производству, службе в армии создало предпосылки для освоения ими новых социальных ролей и практик, явилось важный этап на пути женской эмансипации в России. [30]

[30]

Российское общество Красного Креста также было организацией, аккумулировавшей совместные усилия государства и общественности для обслуживания нужд армии и населения. Расширение сферы и видов деятельности этой общественно-государственной организации происходило в условиях военного времени. Общество Красного Креста оказывало медицинскую помощь не только военнослужащим, но и военнопленным, гражданскому населению, пострадавшему от эпидемий и боевых действий, [31] раздавало бедным продукты, запасало сельскохозяйственные продукты и т. д. [32] Общество Красного Креста содействовало созданию и функционированию целой сети благотворительных организаций, таких как женские комитеты, приюты для инвалидов и сирот, учреждения здравоохранения, которые были открыты при участии Общества и «помечены» по отношению к это, несмотря на бюрократическую составляющую в структуре и деятельности, которая была более выраженной по сравнению с другими общественными организациями и тесными связями с императорской семьей. Российское общество Красного Креста активно сотрудничало с другими общественными организациями и государственными структурами: Городским союзом, Земским союзом, губернскими земствами, Синодом, Военным министерством, учебными заведениями.

Российское общество Красного Креста активно сотрудничало с другими общественными организациями и государственными структурами: Городским союзом, Земским союзом, губернскими земствами, Синодом, Военным министерством, учебными заведениями.

Благотворительная деятельность, опиравшаяся на богатый опыт дореволюционной благотворительности, достигла в годы войны невиданного размаха. [33] Роль ее была особенно высока в экстремальных условиях военного времени, когда резко возросли численность и спектр социальных категорий нуждающихся. Важное место в системе благотворительности занимало государство: если довоенный социальный бюджет страны составлял около 60 миллионов рублей и каждый двадцатый житель нуждался в обязательной благотворительной помощи, то в 1916 году государственные расходы только на помощь солдатским семьям превысили 1 миллиард. рублей, что составляло треть российского государственного бюджета 1913 г., и каждый четвертый остро нуждался в социальной помощи.В первую очередь это были больные, раненые и покалеченные солдаты, солдатские семьи, беженцы и беспризорники. [34] По официальным данным, на начало 20 века в России насчитывалось 4762 благотворительных общества, из которых 2965 подчинялись МВД, [35] но в годы войны возникли многочисленные новые организации как общего, так и специализированного характера. [36] Благотворительные организации и органы местного самоуправления координировали движение в помощь фронту, воинам и их семьям, развернувшееся повсеместно на местах.Она выражалась в безвозмездной волонтерской работе населения по оборудованию лазаретов, приютов для инвалидов и сирот, яслей, строительству бараков для беженцев, изготовлению нижнего белья, хранению и отправке предметов первой необходимости в армию в полевых, пасхальных и Рождественские подарки, помощь солдатским женам и вдовам в выполнении сельскохозяйственных работ и другие формы волонтерской деятельности. [37] Пожертвования денег и материалов были основной формой участия населения в благотворительной деятельности.Значительная часть денежных пожертвований собиралась во время массовых мероприятий — благотворительных концертов, лотерей, лекций, чтений, вечеров, выставок, базаров.

[34] По официальным данным, на начало 20 века в России насчитывалось 4762 благотворительных общества, из которых 2965 подчинялись МВД, [35] но в годы войны возникли многочисленные новые организации как общего, так и специализированного характера. [36] Благотворительные организации и органы местного самоуправления координировали движение в помощь фронту, воинам и их семьям, развернувшееся повсеместно на местах.Она выражалась в безвозмездной волонтерской работе населения по оборудованию лазаретов, приютов для инвалидов и сирот, яслей, строительству бараков для беженцев, изготовлению нижнего белья, хранению и отправке предметов первой необходимости в армию в полевых, пасхальных и Рождественские подарки, помощь солдатским женам и вдовам в выполнении сельскохозяйственных работ и другие формы волонтерской деятельности. [37] Пожертвования денег и материалов были основной формой участия населения в благотворительной деятельности.Значительная часть денежных пожертвований собиралась во время массовых мероприятий — благотворительных концертов, лотерей, лекций, чтений, вечеров, выставок, базаров. На пожертвования создавались общественные лазареты, столовые, детские дома, детские площадки, солдатским женам и вдовам выплачивалась надбавка к казенному пайку.

На пожертвования создавались общественные лазареты, столовые, детские дома, детские площадки, солдатским женам и вдовам выплачивалась надбавка к казенному пайку.

Сама крестьянская община была важным участником благотворительной деятельности. Крестьяне оказывали материальную помощь фронту: пожертвования зерна или денег на нужды армии из резервов сельских общин стали широко распространены в 1914 г. [38] Сельские общины также выделили средства на организацию лазаретов для больных и раненых воинов, приняли решение о социальной помощи семьям призывников. [39] Крестьянки вязали и шили теплую одежду для фронтовиков.

В годы войны активизировалась приходская благотворительность Русской Православной Церкви, направленная на поддержку семей солдат и беженцев. Высокую благотворительную деятельность проявляли и инославные этноконфессиональные благотворительные общества. [40] Немалую роль в поддержании высокого статуса благотворительной деятельности сыграли различные представители императорского дома Романовых, прежде всего женщины: Александра, императрица, супруга Николая II, император России (1872-1918 гг. ) ) и Мария Федоровна, императрица, супруга Александра III, императора России (1847-1928), Елизавета Федоровна, великая княгиня России (1864-1918) и Ксения Александровна, великая княгиня России (1875-1960), Ольга Николаевна, Великая княгиня Российская (1895-1918) и Татьяна Николаевна, Великая княгиня Российская (1897-1918) и другие.Императрица Александра Федоровна и ее дочери служили кормилицами, показывая личным примером высокие образцы человеколюбия [41] . Значительное количество благотворительных организаций («Высший совет по призрению членов семей призывников и семей раненых и павших воинов», «Комитет великой княгини Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от боевых действий»). комитеты «Елизавета», «Ольга» и др.) находились под патронажем членов императорской фамилии, принимавших личное участие в их работе.Получив существенную государственную, в том числе финансовую, поддержку, эти полугосударственные организации приобрели более широкие возможности для решения поставленных перед ними задач, создали разветвленную сеть отделений в провинциях, координировали деятельность других обществ аналогичной направленности.

) ) и Мария Федоровна, императрица, супруга Александра III, императора России (1847-1928), Елизавета Федоровна, великая княгиня России (1864-1918) и Ксения Александровна, великая княгиня России (1875-1960), Ольга Николаевна, Великая княгиня Российская (1895-1918) и Татьяна Николаевна, Великая княгиня Российская (1897-1918) и другие.Императрица Александра Федоровна и ее дочери служили кормилицами, показывая личным примером высокие образцы человеколюбия [41] . Значительное количество благотворительных организаций («Высший совет по призрению членов семей призывников и семей раненых и павших воинов», «Комитет великой княгини Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от боевых действий»). комитеты «Елизавета», «Ольга» и др.) находились под патронажем членов императорской фамилии, принимавших личное участие в их работе.Получив существенную государственную, в том числе финансовую, поддержку, эти полугосударственные организации приобрели более широкие возможности для решения поставленных перед ними задач, создали разветвленную сеть отделений в провинциях, координировали деятельность других обществ аналогичной направленности.

Сфера благотворительной деятельности не была свободна от недостатков, присущих многим сторонам процесса национальной мобилизации в российских условиях: несистемности, несогласованности действий отдельных ее элементов, нерациональности и подчас расточительное расходование ресурсов, воровство и злоупотребление властью.

Щедрое государственное субсидирование общественных организаций не исключало финансовых трудностей при выполнении ими своих задач. [42] Например, работа учреждений земских и городских союзов в губерниях поддерживалась преимущественно за счет местных ресурсов. Прекращение функционирования больниц к началу 1917 г. из-за недостатка финансирования было обычным явлением, особенно в районах и районных центрах. Главные комитеты союзов нерегулярно выплачивали долги органов самоуправления, которые предоставили кредиты местным учреждениям земских и городских союзов, оставив их должниками на всю войну. [43]

«Отечественная тревога» 1915 года и привлечение «всех живых общественных сил» к делу обороны↑

Поражения русской армии весной и летом 1915 г. , «великое отступление» наглядно продемонстрировали огромные упущения в подготовке страны к войне, в организации снабжения армии оружием, боеприпасами и обмундированием, последствия несогласованность и некомпетентность действий военных и гражданских властей.Армия оказалась без необходимой артиллерии, снарядов, не хватало ружей, патронов, сапог. Кризис военно-технического снабжения, обнаружившийся к концу 1914 г., достиг своего апогея в начале 1915 г., когда потребности армии в боевой технике удовлетворялись в среднем на 15—30 процентов. [44]

, «великое отступление» наглядно продемонстрировали огромные упущения в подготовке страны к войне, в организации снабжения армии оружием, боеприпасами и обмундированием, последствия несогласованность и некомпетентность действий военных и гражданских властей.Армия оказалась без необходимой артиллерии, снарядов, не хватало ружей, патронов, сапог. Кризис военно-технического снабжения, обнаружившийся к концу 1914 г., достиг своего апогея в начале 1915 г., когда потребности армии в боевой технике удовлетворялись в среднем на 15—30 процентов. [44]

Трагедия отступления, сопровождавшаяся большими потерями, отозвалась эхом в стране, дав толчок развитию политического кризиса.Либеральная оппозиция возобновила противостояние с правительством, координируя его с помощью созданного в Государственной думе в августе 1915 г. Прогрессивного блока. Указание Верховного главнокомандования военной цензуре ограничиться сохранением военной тайны открыло широкий возможность критики правительства в газетах. [45] Призывы привлечь «все живые общественные силы» к делу обороны страны и мобилизации тыла для нужд фронта, завуалированные и прямые требования создания «Министерства общественного доверия» со страниц печати, с трибун органов местного самоуправления, общественных организаций, Думы.

[45] Призывы привлечь «все живые общественные силы» к делу обороны страны и мобилизации тыла для нужд фронта, завуалированные и прямые требования создания «Министерства общественного доверия» со страниц печати, с трибун органов местного самоуправления, общественных организаций, Думы.

Под давлением обстановки Николай II согласился привлечь к руководству делом обороны представителей буржуазной и либеральной общественности, санкционировав создание Особого совета по государственной обороне, Военно-промышленных комитетов и объединенного комитета Земские и городские союзы, «Главный комитет снабжения армии» (Земгор) летом 1915 г.

Военно-промышленных комитета (ВПК) были созданы в мае 1915 года по инициативе русских предпринимателей в целях мобилизации промышленности на нужды фронта.Программные документы, определявшие компетенцию этих организаций, «Устав» и «Наказ» были утверждены Советом Министров 4 августа 1915 г. и Государем 27 августа 1915 г. Центральный военно-промышленный комитет во главе с его На первом съезде ВПК в июле 1915 года был избран председатель, октябрист Александр Иванович Гучков (1862-1936) и заместитель председателя, прогрессист Александр Иванович Коновалов (1875-1948).

В состав Военно-промышленных комитетов входили представители торговли и промышленности, общественных организаций, государственных учреждений, научно-технический персонал (ученые, инженеры и техники), кооперативы.По инициативе крупного текстильного фабриканта, товарища председателя IV Государственной думы, основателя Всероссийского торгово-промышленного союза А. И. Коновалова осенью 1940 г. в Военно-промышленных комитетах были созданы рабочие группы. 1915 г. с целью сохранения социального мира и обеспечения социального партнерства между рабочими и буржуазией.

№ Военно-промышленные комитеты привлекали производственные мощности частных предприятий, ранее не использовавшиеся для выполнения военных заказов, содействовали увеличению объемов промышленного производства, реорганизации и инжинирингу предприятий, созданию в них частной промышленности. регионы страны, где их раньше практически не было, разведка полезных ископаемых, развитие новых для российской экономики отраслей промышленности (химической, химико-фармацевтической, электротехнической, автомобильной). В целом Военно-промышленные комитеты, возглавлявшие общественно-промышленную мобилизацию, обеспечили более десятой части всего военного снабжения действующей армии, выполнили 11 процентов военных заказов, привлекли около 1300 средних и мелких промышленных предприятий. на службе в армии и создал 120 частных фабрик и мастерских. К середине 1916 г. кризис военно-технического снабжения был в целом преодолен, что явилось большой заслугой Военно-промышленных комитетов. [46]

В целом Военно-промышленные комитеты, возглавлявшие общественно-промышленную мобилизацию, обеспечили более десятой части всего военного снабжения действующей армии, выполнили 11 процентов военных заказов, привлекли около 1300 средних и мелких промышленных предприятий. на службе в армии и создал 120 частных фабрик и мастерских. К середине 1916 г. кризис военно-технического снабжения был в целом преодолен, что явилось большой заслугой Военно-промышленных комитетов. [46]

В 1916 г. было образовано 239 местных комитетов, объединенных в 33 областных комитета. К февралю 1917 г. из общего числа 240 ВПК были созданы рабочие группы в 58 комитетах (в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе, Екатеринославе, Ростове, Царицыне, Самаре, Казани, Перми, Екатеринбурге, Омске). , и другие города). Они имели свой руководящий орган в виде Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, издавали бюллетени и даже проводили свои общероссийские конференции. [47] В то же время существовал ряд факторов, препятствовавших осуществлению идеи сотрудничества рабочих и буржуазии в рамках Военно-промышленных комитетов. Недостаточная квалификация и низкий уровень жизни большинства рабочих, полицейское поведение властей в защите интересов предпринимателей тормозили развитие практики и традиций социального партнерства. Этому также мешало чувство неприязни и озлобления рабочих по отношению к привилегированным слоям общества.Временно ослабленное под влиянием патриотического подъема в начале войны негативное отношение рабочих к буржуазии оживилось и получило дополнительный импульс весной и летом 1915 г.

Недостаточная квалификация и низкий уровень жизни большинства рабочих, полицейское поведение властей в защите интересов предпринимателей тормозили развитие практики и традиций социального партнерства. Этому также мешало чувство неприязни и озлобления рабочих по отношению к привилегированным слоям общества.Временно ослабленное под влиянием патриотического подъема в начале войны негативное отношение рабочих к буржуазии оживилось и получило дополнительный импульс весной и летом 1915 г.

В условиях развития политического кризиса в стране Военно-промышленные комитеты вошли в состав оппозиционных правительству сил, а их члены разделяли платформу Прогрессивного блока в Думе и требования либеральных реформ.Со своей стороны, государственные деятели и бюрократия завидовали Военно-промышленным комитетам, а их буржуазные лидеры воспринимались как конкуренты, вторгающиеся в сферу компетенции государственной власти. Большинство провинциальных Военно-промышленных комитетов были заняты решением повседневных хозяйственных задач в то время, когда эпицентром политической деятельности комитетов был Центральный военно-промышленный комитет.

В августе 1915 г., кроме Особого совета обороны, был создан целый ряд Особых советов для решения наиболее острых вопросов, от которых зависело функционирование армии: о горючем, продовольствии, транспорте, обустройстве беженцев.Среди них были государственные чиновники, члены Госсовета и Думы, бизнесмены, представители общественных организаций. У них были свои уполномоченные и комитеты в губерниях, в состав которых также входили представители государственных и общественных структур. [48]

Одной из острейших проблем стал продовольственный кризис, для преодоления которого потребовались не только экстренные меры правительства, но и вмешательство органов местного самоуправления и общественных организаций.Земства и города, в частности, получили право заготавливать и продавать хлеб по твердым ценам. В середине 1916 г. по инициативе Союза городов был создан Центральный комитет общественных организаций по продовольственным делам. В него вошли представители союзов земств и городов, Военно-промышленных комитетов, съезда делегатов биржевой торговли и сельского хозяйства, Всероссийской сельскохозяйственной палаты и других организаций. [49] Однако земства не могли эффективно осуществлять хлебозаготовки из-за финансовых трудностей, недоверия крестьян к земско-заготовительным чиновникам, местнического использования земствами железных дорог. [50]

[49] Однако земства не могли эффективно осуществлять хлебозаготовки из-за финансовых трудностей, недоверия крестьян к земско-заготовительным чиновникам, местнического использования земствами железных дорог. [50]

Социальные антагонизмы и многообразие мотивов участия отдельных лиц и групп в национальной мобилизации проявились в деятельности национальных и местных общественных организаций. Так, например, при вступлении в государственные и местные органы власти в условиях военного времени высшая буржуазия использовала их, а также и состав самих Военно-промышленных комитетов для обеспечения своих экономических, а в ряде случаев и монополистических интересов путем давления на мелкая и средняя промышленность и политическое давление на правительство.Работа в штатах Земского союза, Городского союза, Земгорского, оборонных предприятий, освобождавших от военной службы людей призывного возраста, привлекала именно этой возможностью многих. По мере затягивания войны и увеличения ее жертв и лишений росло массовое недовольство, особенно в низах русского общества, среди крестьян, рабочих и солдат тем, что буржуазия «пряталась» от мобилизации в тылу и «капитализировала на войне». Начиная с 1915 г. конфликт между «фронтом» и «тылом» стал постепенно нарастать; недовольство «тыловиков» фронтовиками, в первую очередь воинами-крестьянами, считавшими, что не только значительная часть представителей зажиточной верхушки, но даже заводские рабочие «прячутся» от воинской службы в тылу.

Начиная с 1915 г. конфликт между «фронтом» и «тылом» стал постепенно нарастать; недовольство «тыловиков» фронтовиками, в первую очередь воинами-крестьянами, считавшими, что не только значительная часть представителей зажиточной верхушки, но даже заводские рабочие «прячутся» от воинской службы в тылу.

Несмотря на развитие признаков кризиса с середины 1915 г., даже до Февральской революции 1917 г. работа общественных организаций в интересах национальной мобилизации продолжала оставаться необычайно напряженной и напряженной. Через госпитальные койки, состоявшие на учете в Союзе городов, с начала войны до января 1916 г. прошло 1 260 000 раненых. единицы.У Союза городов было 388 пунктов питания, столовых и чайных на фронте. [51] Еще более впечатляющими были результаты деятельности Земского союза. К концу 1916 года количество учреждений ВЗС достигло 7728. Земский союз ежемесячно расходовал на свою работу 60 миллионов рублей, что отражало масштабы деятельности этой организации. [52] Снабжение армии теплыми вещами, борьба с заразными болезнями, оказание помощи беженцам и сиротам, материально-техническое снабжение армии, обеспечение населения продовольствием и топливом находились в ведении Земский союз и его местные комитеты, как отмечалось в постановлении собрания полномочных представителей губернских земств в марте 1916 г. [53]

[52] Снабжение армии теплыми вещами, борьба с заразными болезнями, оказание помощи беженцам и сиротам, материально-техническое снабжение армии, обеспечение населения продовольствием и топливом находились в ведении Земский союз и его местные комитеты, как отмечалось в постановлении собрания полномочных представителей губернских земств в марте 1916 г. [53]

Таким образом, русское общество в годы войны вышло на новый уровень самоорганизации: в общегосударственном масштабе появились общественные объединения, координирующие работу местных учреждений, возникли новые направления в деятельности сформировавшихся общественных организаций, размах их авторитет и гражданская деятельность в целом расширились. Органы общественного самоуправления смогли успешно институционализировать и развивать общественную инициативу.

Общенациональный мобилизационный план в условиях противостояния власти и общества и революционных событий 1917 г. ↑

Одновременно с сотрудничеством правительства и общественности в национальной мобилизации, начиная с середины 1915 г. , стала возникать конфронтация между основными участниками этого процесса.Отказ Николая II прислушаться к представителям земств и городов, собравшихся на их съезды в сентябре 1915 г., стал роковой «развилкой» в отношениях между либеральными кругами и царем, переломным моментом в настроениях широкой гражданской общественности. круги. Съезды приняли резолюции с требованием политических реформ в связи с роспуском Думы и в связи с военными неудачами и беспорядками в тылу. [54] После этого отношение правительства к лигам резко изменилось, значительно усилился контроль, регулярно применялись различные полицейские запреты и ограничения их деятельности.Николай II и консервативные министры исходили из идеи неизменности Основных законов 1906 г., утвердивших дуалистическую монархию, и опасности политической дестабилизации в военное время, толчком к которой могут стать реформы политической системы. Циркуляр министра внутренних дел Александра Дмитриевича Протопопова (1866-1918) от 11 января 1917 г.

, стала возникать конфронтация между основными участниками этого процесса.Отказ Николая II прислушаться к представителям земств и городов, собравшихся на их съезды в сентябре 1915 г., стал роковой «развилкой» в отношениях между либеральными кругами и царем, переломным моментом в настроениях широкой гражданской общественности. круги. Съезды приняли резолюции с требованием политических реформ в связи с роспуском Думы и в связи с военными неудачами и беспорядками в тылу. [54] После этого отношение правительства к лигам резко изменилось, значительно усилился контроль, регулярно применялись различные полицейские запреты и ограничения их деятельности.Николай II и консервативные министры исходили из идеи неизменности Основных законов 1906 г., утвердивших дуалистическую монархию, и опасности политической дестабилизации в военное время, толчком к которой могут стать реформы политической системы. Циркуляр министра внутренних дел Александра Дмитриевича Протопопова (1866-1918) от 11 января 1917 г. , предписывавший губернаторам и городским руководителям привлекать к ответственности председателей городских дум и земских собраний за вынесение ими политических резолюций антиправительственного содержания. апофеоз противостояния власти и народа. [55] Однако противостояние между либерально-демократическими кругами и правительством, усилившееся в 1916 г. и обострившееся в конце 1916 — начале 1917 г., [56] было сопряжено с опасностью призыва либералов за революцию, которая убрала бы с арены истории не только царский режим, но и все образованные элементы страны. [57]

, предписывавший губернаторам и городским руководителям привлекать к ответственности председателей городских дум и земских собраний за вынесение ими политических резолюций антиправительственного содержания. апофеоз противостояния власти и народа. [55] Однако противостояние между либерально-демократическими кругами и правительством, усилившееся в 1916 г. и обострившееся в конце 1916 — начале 1917 г., [56] было сопряжено с опасностью призыва либералов за революцию, которая убрала бы с арены истории не только царский режим, но и все образованные элементы страны. [57]

Кризис системы государственного управления, развившийся в России с самого начала войны, особенно остро проявился с середины 1915 года.Просто не был сформирован механизм, способный быстро и системно обеспечить координацию усилий военных и гражданских органов власти и решать неизбежные конфликты и проблемы в условиях военного времени. [58] В то же время успех в решении сложных задач национальной мобилизации был невозможен без высокой эффективности государственного управления, тесного сотрудничества и взаимного доверия между властью и общественностью, легитимности власти в глазах широких масс. слои населения.В действительности же на третьем году мирового конфликта правительство оказалось в значительной степени дискредитированным в глазах широких народных масс, а социальные, а не национальные или государственные проблемы стали приоритетными для большинства населения. Распространение во всех слоях общества слухов об «изменах» наверху, действия «немецкой партии» во главе с императрицей, так называемого «внутреннего немца» стали воплощением психосоциального кризиса доверия к правительство. Правительство и общественность прошли путь от единства и сотрудничества к противостоянию, закончившемуся свержением монархии и ликвидацией традиционного для России государственного строя в ходе Февральской революции 1917 года.

слои населения.В действительности же на третьем году мирового конфликта правительство оказалось в значительной степени дискредитированным в глазах широких народных масс, а социальные, а не национальные или государственные проблемы стали приоритетными для большинства населения. Распространение во всех слоях общества слухов об «изменах» наверху, действия «немецкой партии» во главе с императрицей, так называемого «внутреннего немца» стали воплощением психосоциального кризиса доверия к правительство. Правительство и общественность прошли путь от единства и сотрудничества к противостоянию, закончившемуся свержением монархии и ликвидацией традиционного для России государственного строя в ходе Февральской революции 1917 года.

За краткий период демократической революции, длившийся с февраля по октябрь 1917 г., были устранены политические барьеры на пути сотрудничества правительства и общественности в осуществлении национальной мобилизации. Общественные организации стали новой опорой Временного правительства в осуществлении государственного контроля, получив широкие права и полномочия. Их статус повысился, а экономическая база расширилась. [59] По-прежнему образованные, средние городские слои, интеллигенция, служащие активно участвовали в разнообразной практической деятельности по мобилизации тыла для нужд фронта.На 1 сентября 1917 года в учреждениях Союза городов служило около 70 тысяч человек, на порядок больше работало в Земском союзе. К сентябрю 1917 года в ВСГ входило 630 городов, что составляло около 75 процентов от общего числа городов России того времени. [60] Однако одновременно с этим и другие процессы — развитие революционного кризиса, приведшего к росту массового недовольства Войной и Временным правительством, и падение авторитета общественных организаций, доставшихся в наследство от » царский режим» — набирали силу и начинали господствовать.

Их статус повысился, а экономическая база расширилась. [59] По-прежнему образованные, средние городские слои, интеллигенция, служащие активно участвовали в разнообразной практической деятельности по мобилизации тыла для нужд фронта.На 1 сентября 1917 года в учреждениях Союза городов служило около 70 тысяч человек, на порядок больше работало в Земском союзе. К сентябрю 1917 года в ВСГ входило 630 городов, что составляло около 75 процентов от общего числа городов России того времени. [60] Однако одновременно с этим и другие процессы — развитие революционного кризиса, приведшего к росту массового недовольства Войной и Временным правительством, и падение авторитета общественных организаций, доставшихся в наследство от » царский режим» — набирали силу и начинали господствовать.

Вопросы войны и мира стали одним из главных факторов развития русской революции февраля-октября 1917 г., открывшей в воображении широких народных масс путь к справедливому миру. Социальная база сторонников Временного правительства неуклонно сокращалась по мере развития событий после февраля 1917 г. Общенациональный мобилизационный план во имя победы в войне, или обороны от внешнего врага, отмечен продуктивным сотрудничеством правительства и общественности в период свое существование в первые годы войны, оказалось дискредитированным, а затем свергнутым в результате Октябрьского большевистского переворота.К середине 1918 года большевистское правительство ликвидировало «буржуазные» общественные организации, преобразовав часть их и включив [их] в новые государственные и общественные органы. [61] В отличие от опыта национальной мобилизации в развитых странах либеральной демократии, в России, как и в Италии и Австро-Венгрии, механизмы национальной интеграции оказались менее эффективными, а социальная основа и легитимность правительства недостаточно в условиях невиданной по своим масштабам и бедствиям войны.

Общенациональный мобилизационный план во имя победы в войне, или обороны от внешнего врага, отмечен продуктивным сотрудничеством правительства и общественности в период свое существование в первые годы войны, оказалось дискредитированным, а затем свергнутым в результате Октябрьского большевистского переворота.К середине 1918 года большевистское правительство ликвидировало «буржуазные» общественные организации, преобразовав часть их и включив [их] в новые государственные и общественные органы. [61] В отличие от опыта национальной мобилизации в развитых странах либеральной демократии, в России, как и в Италии и Австро-Венгрии, механизмы национальной интеграции оказались менее эффективными, а социальная основа и легитимность правительства недостаточно в условиях невиданной по своим масштабам и бедствиям войны.

Октябрьский большевистский переворот положил начало реализации на практике большевистской платформы выхода из войны. Переговоры об условиях мира очень быстро показали «аннексионистские аппетиты» Германии и ее союзников в отношении Советской России в условиях, когда переговоры не были признаны Антантой. Несмотря на ожесточенную борьбу в обществе, в правительстве и в самой большевистской партии, 3 марта 1918 г. в Бресте был заключен сепаратный мир с Германией, условия которого оказались для России необычайно тяжелыми. [62] Брестский мирный договор стал не только точкой отсчета для интервенции стран Антанты, ненависть к нему была одной из основ политической и военной консолидации противников большевиков. Эти обстоятельства способствовали развязыванию в Советской России широкомасштабной Гражданской войны, одной из главных причин которой стало обострение социальных различий в российском обществе, не выдержавшем «напряжений» Первой мировой войны.

Несмотря на ожесточенную борьбу в обществе, в правительстве и в самой большевистской партии, 3 марта 1918 г. в Бресте был заключен сепаратный мир с Германией, условия которого оказались для России необычайно тяжелыми. [62] Брестский мирный договор стал не только точкой отсчета для интервенции стран Антанты, ненависть к нему была одной из основ политической и военной консолидации противников большевиков. Эти обстоятельства способствовали развязыванию в Советской России широкомасштабной Гражданской войны, одной из главных причин которой стало обострение социальных различий в российском обществе, не выдержавшем «напряжений» Первой мировой войны.

Поршнева Ольга Сергеевна, Уральский федеральный университет

Редакторы раздела: Борис Колоницкий; Николаус Катцер

Переводчик: Гэри Голдберг

(PDF) Местное самоуправление как форма демократии в России

355

от аппарата управления, открытая борьба и противодействие на всех уровнях власти, включая

правительство и императорский двор. Результатом компромисса стало утверждение Александром

Результатом компромисса стало утверждение Александром

II Положения о земских учреждениях, которое, будучи опубликовано 1 января 1864 г., было распространено

в течение нескольких лет на 34 губернии Европейской России. Введение земских учреждений началось

в феврале 1865 г., а в большинстве губерний закончилось к 1867 г. В марте 1863 г. специально созданная комиссия

подготовила окончательные проекты положений о земских учреждениях и временных правил к ним (Лаптева, 1993,

п. .52).

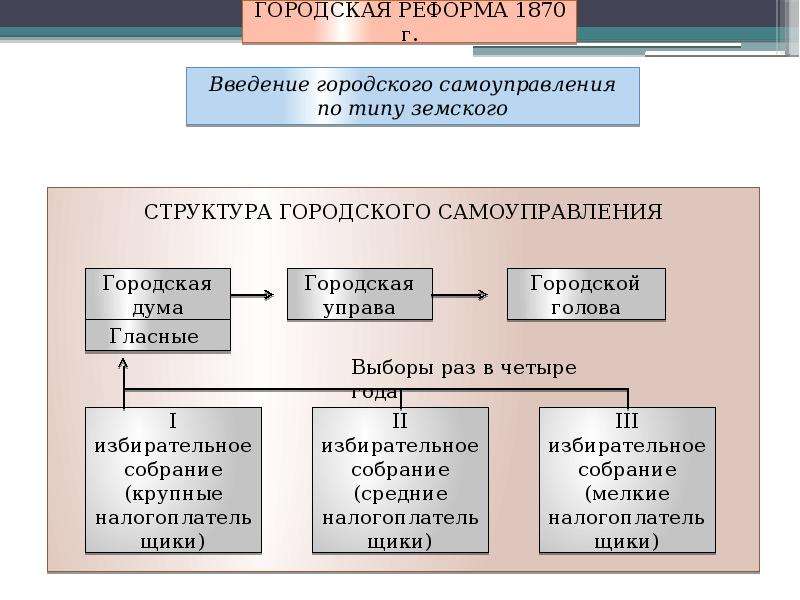

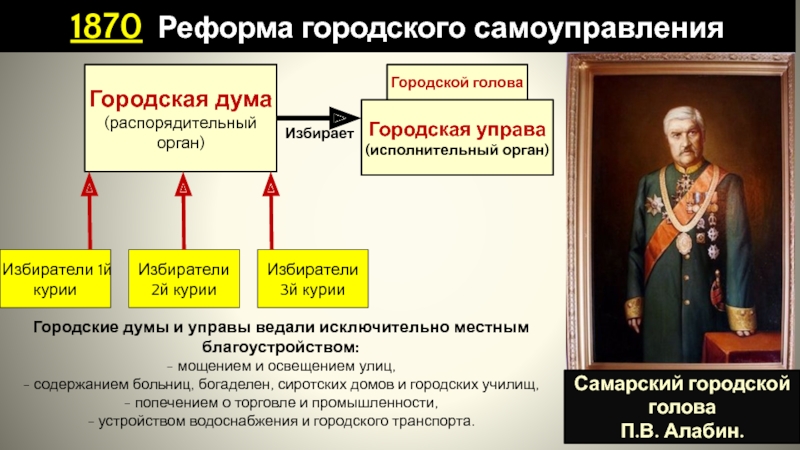

16 июня 1870 г. Александр II провозгласил одну из самых прогрессивных реформ: Реформу

городского управления, с утверждением Городского Положения. Согласно этому Положению, право голоса,

, как активное, так и пассивное, предоставлялось каждому жителю города, к какой бы принадлежности он ни принадлежал. Это Положение

требовало, чтобы житель был подданным России, был не моложе 25 лет и владел

недвижимым имуществом в черте города или платил за город плату по удостоверению: оптовый купец,

промышленный, лицензия на право розничной торговли и др.

Годы царствования Александра III были периодом контрреформ. Она вывела на политическую

арену идею централизации и укрепления самодержавия. «Русское самодержавие, — писал М.Н. Катков, —

«не может и не должен терпеть в стране никакой власти, которая не подчиняется или не подчиняется

центральной власти или не исходит от нее; никакое государство не может быть в государстве… Самое главное

поставить земства и органы местного самоуправления в правильное отношение к центральной власти»

(Твардовская, 1978, с.137).

12 июня 1890 г. было опубликовано новое Положение о земских учреждениях, утвержденное Александром III

. Оно восстановило расслоение по избирательным группам и благодаря изменению ценза

еще больше усилило представительство дворянства. По новому положению в первую

избирательную группу вошли дворяне по рождению и личные дворяне, во вторую — прочие избиратели и

юридических лица, а в третью — крестьяне. Губернские советники, как и прежде, избирались на уездных земских

Губернские советники, как и прежде, избирались на уездных земских

сходах. С 1890 г. все уездные предводители дворянства и председатели уездных управ

обязательно включались в состав губернских властей. Реформа 1890 г. дала абсолютное преобладание

дворянству. Таким образом, состав губернских советников в 1887 году по сословию сложился следующим образом:

дворян ичиновников — 89,5 %, разночинцы (разночинцы или интеллигенты — 8.7%), крестьян — 1,8%. Но

увеличив количество дворянских советников, новое Положение в то же время сократило

общее число советников более чем на 30%. Сокращение советников производилось как

следующим образом: количество советников от каждого уезда уменьшалось на одного, и в каждом уезде должно было быть

не менее двух провинциальных советников.

В 1892 году городские управы постигла участь земских учреждений.Положение о городах

1892 г. значительно сократило право голоса граждан, что привело к уменьшению числа

избирателей в 6-8 раз.

Следует отметить, что реформа (или контрреформа) 1890-1892 гг. отбросила установки

местного самоуправления в России далеко назад. Если Положение о городах 1870 г. во многом напоминало

порядок, существовавший в городах Западной Европы, то законы 1890-1892 гг. сделали такое

ограничение избирательных прав и такое вмешательство центральной администрации, которой не знали в то время ни одно цивилизованное

государств.

В результате к концу XIX века тревоги «смутных»

60-80-х годов были забыты, формальное земство продемонстрировало «лояльность», а крестьянский мир во главе с местным округом

Совет Федерации Федеральное Собрание Российской Федерации

К ведению Комитета относятся:

- федеральное устройство Российской Федерации;

- федеральные территории и органы государственной власти на федеральных территориях;

- консультации по представленным Президентом Российской Федерации кандидатам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации Федерация;

- предварительное обсуждение представленной Президентом Российской Федерации кандидатуры на должность руководителя федерального органа исполнительной власти (федерального министра), ответственного за предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий стихийных бедствий;

- государственный национальный и региональный политика;

- государственная политика в области местного самоуправления, общие принципы организации местного самоуправление и гарантии местного самоуправления;

- государственная жилищная политика;

- производство энергоэффективных и экологически чистые строительные материалы;

- Реформа и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации;

- сбор, утилизация и переработка твердых бытовых отходов;

- деятельность по городскому планированию;

- государственная политика социально-экономического развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- государственная политика в Арктике;

- прием в российскую Федерация и образование нового субъекта Российской Федерации;

- изменение границ между

субъектов Российской Федерации, а также границ городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга.

Петербург и Севастополь;

Петербург и Севастополь; - общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти власть субъектов Российской Федерации;

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, гос. органы власти субъектов Российской Федерации и местные органы самоуправления;

- выборы в штат органы власти субъектов Российской Федерации и местные органы самоуправления;

- государственная гражданская служба субъекта субъекты Российской Федерации и муниципальная служба;

- экономические, финансовые и социальные основы региональной политики;

- организационные, территориальные, финансово-экономические основы местного самоуправления;

- наделение местными органы самоуправления с отдельными государственными полномочиями и участием местных органы самоуправления одного уровня при осуществлении отдельных полномочий местных органы самоуправления другого уровня;

- регулирование особенностей организации местного самоуправления на приграничных территориях, закрытые административно-территориальные образования, наукограды, города федерального значения и другие территории;

- межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;

- регулирование трудовых ресурсов, государственных гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в Дальнем Север и приравненные к нему районы;

- устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охрана их естественной среды обитания и традиционного уклада жизни, поддержка общин и традиционной хозяйственной деятельности этих народов;

- использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности как основы жизни и деятельности народов, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним области;

- пенсионное и социальное обеспечение населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- государственное регулирование использования Северного морского пути;

- Ценовая и тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- строительные работы.

Становление и эволюция местного самоуправления в Азербайджане и современное местное самоуправление в постсоветских странах (вопросы правового регулирования)

Ключевые слова

Самоуправление, Азербайджан, постсоветские страны, Закон о местном самоуправлении, Юридические институты.

JEL Классификация: H76, N45, K30.

Введение

Местное самоуправление является одним из важнейших компонентов, обеспечивающих взаимоотношения современного демократического государства и гражданина, а также возможность его участия в управлении государством (Бродкин, 1994; Исмаилов, 2011; Хамзин и др., 2016). Органы местного самоуправления играют важную теоретическую и практическую роль в решении социально-экономических, культурно-бытовых, а также региональных проблем местного уровня, которая возрастает в соответствии с мировой практикой местного самоуправления. Решение проблем совершенствования местного самоуправления в новейшее время в Азербайджане является наиболее важными проблемами, ожидаемыми и требующими решения. Следует отметить увеличение количества последних законодательных актов, отражающих новации местного самоуправления.И необходимо сосредоточить наше внимание на освещении форм местного самоуправления и традиций, связанных с местным самоуправлением в Азербайджане.

Следует отметить увеличение количества последних законодательных актов, отражающих новации местного самоуправления.И необходимо сосредоточить наше внимание на освещении форм местного самоуправления и традиций, связанных с местным самоуправлением в Азербайджане.

Изучение и анализ положительных черт местного самоуправления, исторически существовавшего в Азербайджане, является одним из важнейших вопросов. Среди исследуемых проблем основное значение необходимо уделить правовым основам формирования и деятельности местного самоуправления, особенно формированию и развитию организаций самоуправления в Азербайджане и определению правовых аспектов взаимоотношений органов местного самоуправления. организаций с другими организациями, в том числе с другими государственными организациями, а также установление юридической ответственности органов местного самоуправления.Следует отметить анализ знаний, относящихся к формированию органов местного самоуправления в разные периоды развития азербайджанской государственности. Все вышеизложенное выдвинуло на первый план важность историко-правового анализа становления, развития и деятельности органов местного самоуправления в Азербайджане, которые действуют как самостоятельная властная организация в различных регионах Азербайджана и выполняют функции обеспечения социально-экономических нужд населения. резиденты.

Все вышеизложенное выдвинуло на первый план важность историко-правового анализа становления, развития и деятельности органов местного самоуправления в Азербайджане, которые действуют как самостоятельная властная организация в различных регионах Азербайджана и выполняют функции обеспечения социально-экономических нужд населения. резиденты.

Проблемы в управлении есть не только в Азербайджане, но и в других странах СНГ. Для них характерны пережитки централизации советской эпохи (Хамзин и др., 2016; Рыстина и др., 2017). Для создания эффективной системы местного самоуправления необходимо учитывать историко-культурные особенности населения. (Лешков, 1872). Поэтому одна из основных задач, стоящих перед законодателем, состоит в поиске логического компромисса, присущего местному управлению традициями и инновациями.В этом случае удастся свести на нет процент возникновения негативных нюансов при применении данной системы в реальной жизни.

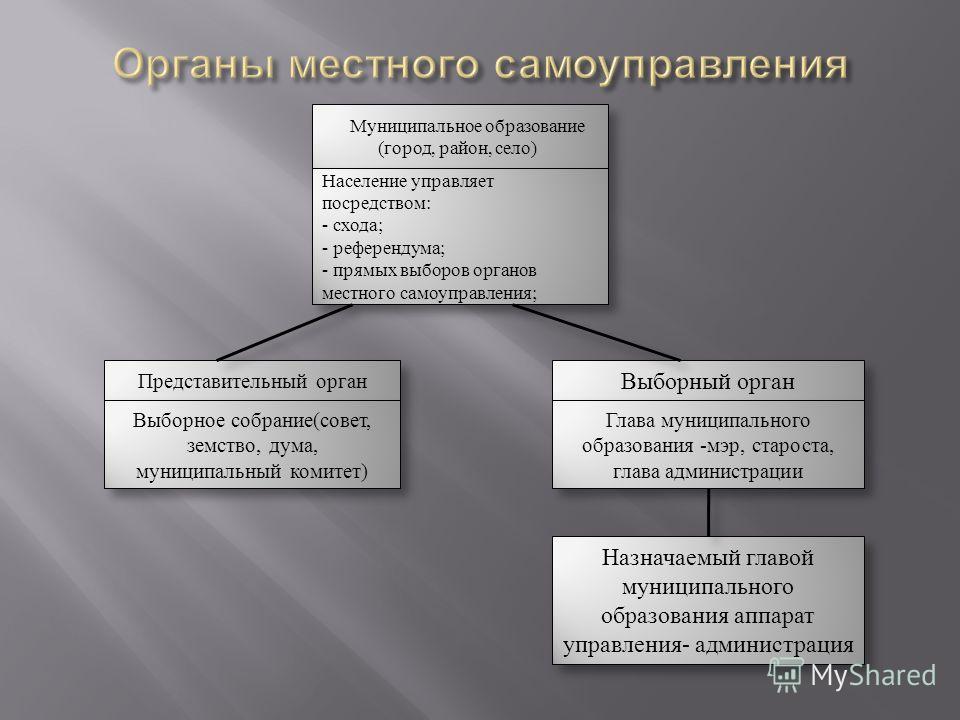

Самоуправление — такое управление, осуществляемое лицами, не считающимися лицами, занимающими профессиональный государственный пост, когда управление, в отличие от государственно-бюрократического, осуществляется посредством заинтересованных лиц (Касумова, 1993). Местное самоуправление – это децентрализованное управление, обеспеченное системой правовых гарантий, создающее основу для тесной связи местных органов государственной власти с соответствующей территорией и ее населением, с осознанием одновременно реальности и важности децентрализации самостоятельности местных органов. 1994).

Местное самоуправление – это децентрализованное управление, обеспеченное системой правовых гарантий, создающее основу для тесной связи местных органов государственной власти с соответствующей территорией и ее населением, с осознанием одновременно реальности и важности децентрализации самостоятельности местных органов. 1994).

Международное право возлагает на органы местного самоуправления обязанности по поощрению прав и свобод человека и борьбе с их нарушениями. Например, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана в рамках программы « Децентрализация к сокращению бедности » обязала соответствующие местные органы власти предоставлять основные услуги малоимущим и реализовывать для них программу развития (Законы и правила, 2005 г.). Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней возложили на местные органы власти задачу по выделению средств на борьбу с проявлениями гендерной дискриминации (Законы и правила, 1979 г. ; Законы и правила, 2002b).

; Законы и правила, 2002b).

В ряде случаев также выражается желание усилить позиции органов местного самоуправления, как составной части системы государственных структур, в рамках межгосударственной децентрализации. Однако однозначную « национализацию » местного самоуправления можно считать шагом назад, сравнивая такой социальный институт, как местное самоуправление, с уровнем достигнутых в последнее время теоретических суждений в связи с ним и прогрессивными методами, связанными с применением данного института на практике.Это подтверждает и негативный опыт такой « национализации » в недавнее время, то есть в советское время. Поэтому считаем правильным и необходимым утвердить подходы, отражающие место и роль местного самоуправления в общественной плоскости и государственного устройства в более рациональной и существующей реальности — в более адекватной форме.

Социально-государственный характер института местного самоуправления превращает его в центральное звено механизма взаимоотношений гражданского общества и государства. И это определяет основную и ведущую роль местного самоуправления в судьбе любого государства.

И это определяет основную и ведущую роль местного самоуправления в судьбе любого государства.

Местное самоуправление считается обычной децентрализацией и деконцентрацией власти. При этом под децентрализацией понимается передача центром отдельных полномочий местным выборным органам, а под деконцентрацией — возложение полномочий на назначаемые из центра местные органы управления. Таким образом, в странах с высоким уровнем развития демократии местное самоуправление воспринимается скорее как объективное существование разделения власти по вертикали, обеспечивающее логичное распределение сил на всех уровнях власти, нежели как понятие инициативы. местного населения.Однако децентрализация в определенные моменты может переходить в самоуправление. Причина состоит в том, что для такого преобразования необходима смена субъекта управления, то есть власть должна перейти к ранее управлявшему. Истории человечества известны случаи полностью добровольной передачи носителями власти своих функций субъектам, на которых эта власть распространяется. « Самые мягкие » случаи перехода от децентрализации к самоуправлению наблюдались во время угрозы начала острейших социальных конфликтов.Во всяком случае, когда государство не было способно обеспечить все местные потребности при той или иной децентрализации функций территориального управления (Бродкин, 1994).

« Самые мягкие » случаи перехода от децентрализации к самоуправлению наблюдались во время угрозы начала острейших социальных конфликтов.Во всяком случае, когда государство не было способно обеспечить все местные потребности при той или иной децентрализации функций территориального управления (Бродкин, 1994).

Самостоятельным звеном системы местного самоуправления может выступать общественное самоуправление территориальной единицы. Общественное самоуправление территориальной единицы – общественно-представительная форма местного самоуправления, создаваемая населением определенной микротерритории (микрорайона, жилого массива, других частей административно-территориальных единиц, а также села, поселка) на на основе законов и принятых в соответствии с ними локальных нормативных актов, с использованием собственных и привлекаемых со стороны материальных и финансовых ресурсов для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения в интересах населения соответствующей территории (Бродкин, 1994). ).

).

Согласно пункту 3 пункта 1 « Европейской хартии местного самоуправления », принятой Советом Европы 15 октября 1985 г., « под местным самоуправлением понимается право и реальная способность местных объединений регулировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под ответственность и в интересах местного населения (Законы и правила, 1990) ». Речь здесь идет не об институтах, а о местном населении, объединившемся с целью осуществления властных полномочий для защиты интересов, обусловленных в основном фактором проживания на одной территории, то есть как о субъекте власти.Одно из важнейших положений Устава состоит в том, что право местного самоуправления осуществляется советами или собраниями в составе местных жителей, избранных путем свободных выборов. Так или иначе, местное самоуправление в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления действует в рамках самостоятельных полномочий.

Законом Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов» от 2 июля 1999 года под местным самоуправлением понимается такая система организации деятельности граждан, которая позволяет им в рамках закона осуществлять право на самостоятельное и свободное решение вопросов местного значения и в соответствии с частью II статьи 144 Конституции Азербайджанской Республики осуществлять часть государственных дел в интересах местного населения. Это право осуществляется в соответствии с законом представительными коллегиальными органами (муниципалитетами), состоящими из членов муниципальных образований, избираемых свободным, личным и тайным голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, или собраниями граждан. Для выполнения своих обязанностей муниципалитеты могут создавать постоянно действующие исполнительные органы, неся перед ними ответственность (Исмаилов, 2011; Закон Азербайджанской Республики, 1999).

Это право осуществляется в соответствии с законом представительными коллегиальными органами (муниципалитетами), состоящими из членов муниципальных образований, избираемых свободным, личным и тайным голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, или собраниями граждан. Для выполнения своих обязанностей муниципалитеты могут создавать постоянно действующие исполнительные органы, неся перед ними ответственность (Исмаилов, 2011; Закон Азербайджанской Республики, 1999).

Местное самоуправление является не только формой самоорганизации граждан, но и особым видом публичной власти.В этом контексте считаем приемлемым следующее определение местного самоуправления:

«Местное самоуправление — демократический институт публичной власти, действующий на основе принципов самоорганизации и внутренней ответственности местных сообществ, деятельность которого направлена на решение вопросов местного значения в собственных интересах. ”

При этом под местной общиной понимается группа людей, проживающих на конкретной территории (территории муниципальных образований), связанных между собой общими обычаями, традициями, целями и интересами.