ГДЗ История России Арсентьев 7 класс Часть 1 Стр. 19

Содержание

- Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

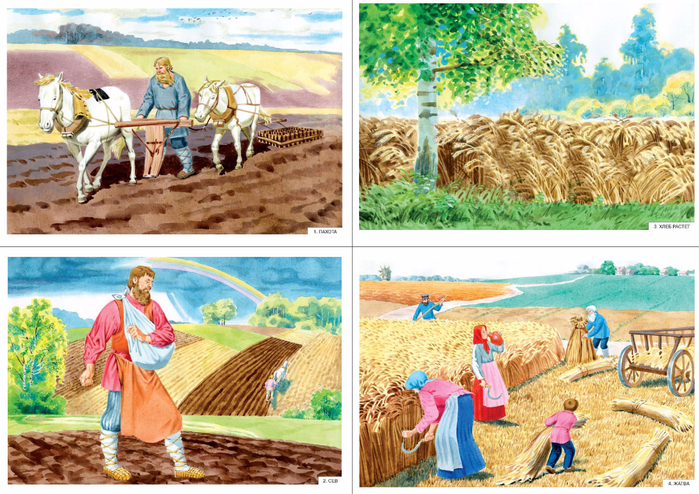

1. Сравните подсечно-огневую систему земледелия с трехпольем. С чем связан переход к трехполью?

Подсечно-огневая система земледелия основывалась на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Спустя несколько лет эту землю забрасывали.

При трехполье крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он засевал яровыми культурами, второй – озимыми, а третий «отдыхал» под паром, т.е. оставался незасеянным. Несмотря на то, что трехполье не приносило быстрых и богатых урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение длительного времени. К тому же такая система позволяла бережнее относиться к земле.

2. Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце XV – начале XVI в.? Какая из них была основной? Предположите почему.

Наиболее распространенной озимой культурой стала рожь, а яровой – овес. Заметно сократились посевы пшеницы, ячменя и проса. Широко распространилась гречиха. Рожь и овес были более неприхотливыми, что и делало ее популярной среди крестьян.

3. Охарактеризуйте орудия труда русских крестьян в конце XV – начале XVI в. Почему они столь незначительно изменились со времен Древней Руси?

Земля обрабатывалась при помощи сохи, сохи-косухи, плуга, бороны. Оружия труда русских крестьян практически не изменились со времен Древней Руси, так как существовали определенные традиции возделывания земли, которые не менялись столетиями. Немаловажную роль сыграло татаро-монгольское иго, которое тормозило развитие Руси на протяжении нескольких веков.

4. Почему животноводство имело в хозяйстве русского крестьянина лишь вспомогательное значение? Какие трудности создавали природные условия крестьянину для разведения и содержания домашнего скота?

Крестьяне использовали животноводство во вспомогательных целях, так как имели мало скота. Это было связано с тем, что заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. Крестьяне использовали лошадей, коров, овец, кур и другую птицу.

Это было связано с тем, что заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. Крестьяне использовали лошадей, коров, овец, кур и другую птицу.

5. Как характеризуют роль общины в жизни крестьянина следующие поговорки: «На миру и смерть красна», «Мир – большой человек», «Мир – всему голова»?

Община – мир – играла большую роль в жизни крестьян. Она делила пахотные земли и огородные участки между крестьянскими семьями, контролировала использование сенокосных угодий, промысловых территорий, озер и рек. Община распределяла между крестьянскими дворами государственные подати и повинности.

6. Почему в течение XVI в. увеличивалась численность казачества? Каким образом государство могло использовать казаков в своих интересах?

Увеличение численности казачества связано с формированием казацких общин, которые состояли главным образом из беглых крестьян. Государство платило жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами за охрану своих рубежей от набегов крымских и казанских татар.

7. Как изменилось значение русских городов с формированием единого государства?

С формированием единого государства изменилось значение русских городов. Многие из них уже не были столицами независимых княжеств, но при этом усиливалось их значение как центров ремесла и торговли. Возрастало политическое и хозяйственное значение Москвы, которую иностранцы сравнивали с крупнейшими городами Западной Европы.

8. Что вывозили из России в Западную Европу в XVI в.? Какие товары ввозили в нее из Европы? Какое значение имела торговля для развития России?

Из России в Европу вывозили кожи и щетину, сало и поташ, пеньку и меха, мясо и икру, смолу и дёготь, воск и рогожи и др. Из Европы в Россию везли сукна и металлы, порох и оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и краски, писчую бумагу и кружева и т.д. Торговля играла важную роль в укреплении экономики государства, способствовало формированию денежной системы, развитию внутреннего рынка.

9. В чем состояла суть денежной реформы, проведенной в 1530-х гг.? Каковы ее последствия?

Денежная реформа ввела единую для всей страны денежную единицу – московский рубль. Это способствовало борьбе с фальшивомонетчиками, а также ликвидировало хождение старых денег и существование двух денежных систем.

Какие хлебные злаки растут на полях России?

Какие хлебные злаки растут на полях России?

Наиболее распространены посевы пшеницы, риса, ячменя, кукурузы, ржи, овса, проса.

Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце?

Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце 15 века? В этот период времени крестьяне выращивали в основном просо, ячмень, пшеницу, овес и рожь. Причем больше всего выращивали пшеницу и рожь, так как они давали хороший урожай и требовали меньшего ухода.

Какие зерновые культуры выращивали в России?

Основные зерновые и технические культуры

- рожь;

- просо;

- кукуруза;

- ячмень;

- пшеница;

- сорго;

- рис;

- гречиха.

Какая культура была главной кормилицей крестьян?

Рожь

Чем занимались крестьяне в Средние века?

Крестьянки пахотными работами не занимались, но и у них забот было не меньше. На их плечах была вся домашняя работа, они кормили скот и птицу, доили коров и коз. Особенно много времени и сил отнимало изготовление пряжи и домашнего полотна, из которого они шили одежду для всей семьи.

Чем занимались крестьяне в 19 веке?

Основную массу населения нашего края в конце XIX века составляли крестьяне. Большинство хозяйств обрабатывали землю сохой. Железные плуги имелись только в богатых хозяйствах. Хлеб шел и на собственные нужды, и на продажу.

Какие крестьяне в России назывались Черносошными?

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – русские крестьяне в 14 – нач. 18 вв., жившие и работавшие на княжеских или царских землях и платившие государству ренту и налог с сохи (единица обложения). Такие земли, крестьяне и рента-налог в официал. документах назывались «чёрные земли, люди и сохи».

документах назывались «чёрные земли, люди и сохи».

Что было главной проблемой российской деревни в конце 19 века?

Развитие железнодорожного транспорта, модернизация промышленности, освобождение деревни от крепостной повинности те факторы, которые обусловили значительный рост городов в конце 19 века. … С ростом уровня урбанизации, главной проблемой русских городов конца 19 века, был дефицит жилья.

Сколько земли было у крестьян?

десятин одной только удобной земли, что составляло в среднем 4,4 десятины на душу. По отдельным губерниям средний надел (то есть площадь удобной земли, пользование которою для крестьян было свободно) колебался от 0,2 десятин (228 душ в Тульской губернии) до 28 десятин (12,6 тыс.

Какие крестьяне в России назывались Владельческие?

Владельческие крестьяне чаще всего называются помещичьими. Таковыми назывались крепостные, которые находились в бессрочном вечном пользовании у помещиков дворянского происхождения. Помещичьи крестьяне были самой массовой категорией населения в дореволюционной России.

Помещичьи крестьяне были самой массовой категорией населения в дореволюционной России.

Какие крестьяне назывались дворцовыми?

Дворцо́вые крестья́не — феодально-зависимые крестьяне в России, принадлежавшие лично царю и членам царской фамилии.

Кого называли Черносошными?

Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XV—XVII веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства.

Чем отличалось положение черносошных крестьян и крепостных крестьян?

Крепостные крестьяне были полной собственностью бояр, дворян, царской семьи и духовенства. Черносошные сохраняли личную свободу, владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности. … Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили натуральный и денежный оброк.

Кто имел в собственности черносошных крестьян?

Положение черносошных крестьян в XV-XVII веках Черносошные крестьяне были лично свободными и жившие на «черной» — невладельческой земле. По мере развития государственной власти общинные земли обратились в государевы или черные, и принадлежали князю как носителю государственной власти, а не как собственнику.

По мере развития государственной власти общинные земли обратились в государевы или черные, и принадлежали князю как носителю государственной власти, а не как собственнику.

Какие повинности несли Черносошные крестьяне?

Черносошные крестьяне сохраняли личную свободу, вели хозяйство на государственных землях и имели право продажи, заклада, передачи своих земельных наделов по наследству. Черносошные крестьяне жили общинами и выбирали на мирских сходах сельского старосту и сотских.

Какие виды повинностей несли крестьяне?

Повинности крестьян в пользу господина: — барщина, — оброк, — выплата мелкого дохода курами, яйцами, маслом и т.

Как назывались крестьяне которые жили на государственных землях и несли повинности в пользу государства?

лично свободные крестьяне, которые проживали на государственных землях и несли повинности в пользу государства — тягло.

Продукты питания и питание (Российская Империя)

Аграрное производство и потребление продуктов питания в годы войны↑

Накануне Первой мировой войны самым заметным страхом, связанным с поставками продовольствия, был страх перед перепроизводством. Война с Германией, Австро-Венгрией и Турцией должна была строго ограничить или даже остановить вывоз русского хлеба и других продовольственных товаров. Таким образом, правительство и предприниматели надеялись на падение цен и поначалу не беспокоились ни об обеспечении армии, ни о снабжении городов продовольствием. [1] К сожалению, до 1914 года стратеги не принимали во внимание глубокое влияние войны на экономику.

Война с Германией, Австро-Венгрией и Турцией должна была строго ограничить или даже остановить вывоз русского хлеба и других продовольственных товаров. Таким образом, правительство и предприниматели надеялись на падение цен и поначалу не беспокоились ни об обеспечении армии, ни о снабжении городов продовольствием. [1] К сожалению, до 1914 года стратеги не принимали во внимание глубокое влияние войны на экономику.

Первой и самой существенной проблемой была тотальная мобилизация, ставшая катастрофой для производства продуктов питания. По современным подсчетам, потенциальное количество призывников после всех исключений составляло около 16 миллионов человек. [2]

Солдаты превратились из продуктивной группы в обществе в группу потребителей. Журналист кооперативного журнала заметил, что «миллионы сыновей деревенской России недоедали в мирное время, а теперь требуют нормальных солдатских порций». [5] Продовольственное снабжение армии в годы войны (см. табл. 1) постоянно росло и позволяло устанавливать высокие пайки.

Солдаты превратились из продуктивной группы в обществе в группу потребителей. Журналист кооперативного журнала заметил, что «миллионы сыновей деревенской России недоедали в мирное время, а теперь требуют нормальных солдатских порций». [5] Продовольственное снабжение армии в годы войны (см. табл. 1) постоянно росло и позволяло устанавливать высокие пайки.| Вид продукции | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 |

| Пшеница | 387,04 | 1940,12 | 3 476,8 | 3 690 |

| Крупы | 55,76 | 250,92 | 574 | 492 |

| Овес и ячмень | 862,64 | 2 519,04 | 4 838 | 2 870 |

| Мясо | 221,4 | 326,4 | 1 344,8 | 1 279,2 |

Таблица 1. Снабжение армии в 1914-1917 гг. (в млн. кг) [6]

Снабжение армии в 1914-1917 гг. (в млн. кг) [6]

Высокий уровень снабжения армии продовольствием сопровождался серьезными трудностями в тылу. Уменьшение пригодных для обработки земель (см. табл. 2) считалось самой большой проблемой, но не было никакой возможности убедить крестьян и помещиков сохранить или увеличить пашню. Причинами этого снижения были, конечно, мобилизация батраков, а также рост заработной платы другим рабочим. В то же время ощущалась острая нехватка удобрений и сельскохозяйственной техники. Многие хозяйства также жестоко пострадали от мобилизации тягловых лошадей.

| Вид продукции | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 |

| Продовольственные культуры | 58,71 | 57.342 | 51.738 | 52.404 |

| Кормовые культуры | 27.002 | 25.049 | 24. 173 173 | 23.443 |

Таблица 2. Изменения посевных площадей в России в 1914–1917 гг.

Таблица 3. Изменения посевных площадей в России в 1914–1917 гг. (млн кг) [9]

Во время войны крестьяне перешли к автаркической форме животноводства из-за политической, экономической и социальной неопределенности (инфляция, нехватка продовольствия и товаров народного потребления, волны беженцев, транспортная неразбериха и др.). Крестьянки, оставшиеся дома, как правило, сохраняли припасенное зерно и деньги до возвращения мужей и сыновей. По мнению историков, средний уровень питания крестьян оставался нормальным. [10]

[10]

Действительно, каждый год войны (кроме обильного 1916, см. табл. 3) урожай становился хуже предыдущего. В то время как снабжение армии росло, снабжение городов и поселков продовольствием сокращалось: «в 1909–1913 годах на рынок поступало около 12,4 процента всех зерновых и фуражных культур, а к 1915 году оно упало до 7,4. процент».

Действительно, ситуация в городах была сложнее, чем в сельской местности. Жители различных городов и поселков испытали несомненное снижение уровня жизни. [12] Увеличение заработной платы (например, среди промышленных рабочих) сопровождалось ростом цен. Самым распространенным объяснением этого явления были домыслы. Своеобразие этой ситуации выразил Сергей Николаевич Прокопович (1871-1955), министр продовольствия Временного правительства, заявивший, что розничная деятельность не является основной причиной столь сильного роста цен, поскольку розничные торговцы «спекулировали раньше и сейчас спекулируют, хотя раньше высоких цен не было, а теперь есть». [13]

Своеобразие этой ситуации выразил Сергей Николаевич Прокопович (1871-1955), министр продовольствия Временного правительства, заявивший, что розничная деятельность не является основной причиной столь сильного роста цен, поскольку розничные торговцы «спекулировали раньше и сейчас спекулируют, хотя раньше высоких цен не было, а теперь есть». [13]

Следствием высоких цен стало обращение покупателей к поддельным продуктам питания и пищевым суррогатам (например, сливочное масло с салом, разбавленное и крашеное молоко, колбасы из крахмала и мясных отходов и т. д.). [14] Такие товары были дешевле, но опаснее для покупателей. Элементы поддельных продуктов становились все более и более грубыми (например, сало в поддельном масле заменяли различными химическими веществами и промышленными пищевыми отходами) по мере продолжения войны и революции.

Распространение спекуляции в городах, поселках и селах происходило одновременно с заготовкой и хранением продуктов всеми хозяйствами, поэтому было очень трудно определить, кто были спекулянтами среди уцелевших горожан и крестьян.

Революция тяжело отразилась на снабжении продовольствием и питании. Автаркистская тенденция в деревне значительно усилилась, потому что крестьяне не хотели ни с кем делиться своими запасами зерна из-за политического хаоса. Инфляция и исчезновение некоторых товаров народного потребления вынудили крестьян прекратить торговлю в городах. Голод стал реальностью в 1917. Многие люди из районов потребления решили мигрировать в районы производства. Эта миграция происходила по двум направлениям: из городов и поселков в сельскую местность в пределах одного региона и из одного региона в другой.

Некоторые современные историки сходятся во мнении, что царский «сухой закон» косвенно способствовал росту инфляции и продовольственной проблемы. «Крестьянину, который хотел пить, ничего не оставалось, как продать свои скудные излишки хлеба, которые, в свою очередь, шли населению городов. Таким образом, «сухой закон» расширил пропасть между городом и деревней»  [17]

[17]

Официальная система продовольственного снабжения↑

Центральная власть и проблема снабжения армии↑

Мобилизация 1914 года потребовала больших усилий по закупке, хранению и подвозу тысяч вагонов с продовольствием на фронты на западных и южных рубежах России. Во время войны 105 комиссаров непосредственно снабжали армии. [18] Для координации закупочной деятельности в тылу создан специальный отдел (« Хлебармия

») в составе Главного управления землепользования и сельского хозяйства. [19] « Хлебармия » не предназначалась для снабжения мирных жителей и покупала только зерно и муку. В двойном отделении запасались прочей провизией и фуражом. Агентами этих ведомств назначались губернаторы, начальники губернских земств , а иногда и начальники местных хлебных бирж. В связи с усилением дефицита продовольствия (в первую очередь из-за деятельности агентов « Хлебармии ») в 1915 г. были созданы новые государственные комиссии. Важнейшей из них был Особый совет по продовольственному снабжению под руководством генерала администратор землепользования и сельского хозяйства. [20] Этот Особый Совет был образован в августе 1915 года в рамках великой реформы всей системы военной экономики. Заготовителями Особого совета были местные чиновники, иногда уже участвовавшие в закупочных кампаниях «

Важнейшей из них был Особый совет по продовольственному снабжению под руководством генерала администратор землепользования и сельского хозяйства. [20] Этот Особый Совет был образован в августе 1915 года в рамках великой реформы всей системы военной экономики. Заготовителями Особого совета были местные чиновники, иногда уже участвовавшие в закупочных кампаниях «

Все эти препятствия в системе продовольственного снабжения сопровождались агрессивными политическими маневрами. В конце 1916 г. конфликты между земствами и правительством достигли апогея. Министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов (1866-1918), протеже Александры, императрицы, супруги Николая II, императора России (1872-1918) и небезызвестного Григория Распутина (1869-1916), пытались захватить контроль над регулированием цен в провинции. «Окончательные документы, возлагающие полную ответственность за продовольственное снабжение на министерство Протопопова, были составлены 30 октября и отправлены царю». [22] Царь и премьер-министр Борис Владимирович Штюрмер (1848-1917) пытались издать закон в обход Государственной думы. «Теперь все было готово, но в последний момент от плана отказались из-за боязни беспорядков». [23]

В конце 1916 г. конфликты между земствами и правительством достигли апогея. Министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов (1866-1918), протеже Александры, императрицы, супруги Николая II, императора России (1872-1918) и небезызвестного Григория Распутина (1869-1916), пытались захватить контроль над регулированием цен в провинции. «Окончательные документы, возлагающие полную ответственность за продовольственное снабжение на министерство Протопопова, были составлены 30 октября и отправлены царю». [22] Царь и премьер-министр Борис Владимирович Штюрмер (1848-1917) пытались издать закон в обход Государственной думы. «Теперь все было готово, но в последний момент от плана отказались из-за боязни беспорядков». [23]

После Февральской революции 1917 года новое Временное правительство попыталось сохранить старую систему закупок через « Хлебармия », а также расширило координацию гражданских закупок, создав Министерство продовольствия. Эта организация пыталась контролировать различные местные органы, которые были образованы органами самоуправления после падения античного режима. Комиссары Временного правительства, сменившие царских губернаторов, были не в состоянии справиться с ними. Важнейшая деятельность Временного правительства в области продовольственных заготовок, так называемая «хлебная монополия», при которой государство покупало по твердой цене, оказалась совершенно безрезультатной. [24] В связи с этой неудачей государственные чиновники применяли вооруженные реквизиции в пяти губерниях кроме прифронтовой зоны, где это было обычным явлением во время войны. Начались крестьянские волнения в деревне. [25]

Комиссары Временного правительства, сменившие царских губернаторов, были не в состоянии справиться с ними. Важнейшая деятельность Временного правительства в области продовольственных заготовок, так называемая «хлебная монополия», при которой государство покупало по твердой цене, оказалась совершенно безрезультатной. [24] В связи с этой неудачей государственные чиновники применяли вооруженные реквизиции в пяти губерниях кроме прифронтовой зоны, где это было обычным явлением во время войны. Начались крестьянские волнения в деревне. [25]

Усилиями провинциальных властей↑

Снабжение русских городов, поселков и сел осуществлялось местными властями (губернаторами и их администрациями особенно) и органами самоуправления ( дум в городах и земств в сельской местности). Губернаторы имели право контролировать цены, устанавливая их и наказывая спекулянтов. Важнейшей силой, использовавшейся губернаторами, была полиция. Однако граждане России усомнились в способности полиции справиться с черным рынком и спекуляцией. Губернаторы обычно предпочитали контролировать и стимулировать органы самоуправления к закупке основных продуктов питания, которые можно было бы распространять через частные магазины или муниципальные магазины.

Губернаторы обычно предпочитали контролировать и стимулировать органы самоуправления к закупке основных продуктов питания, которые можно было бы распространять через частные магазины или муниципальные магазины.

В городах члены городского совета и торговцы или производители определенного продукта (мука, хлеб, сахар, масло, соль и т. д.) проводили регулярные встречи. На этих встречах договаривались о ценах. Однако рыночные цены быстро росли, и свободный рынок превратился в черный рынок, который городские власти предпочитали игнорировать. Тем не менее, правил и нормирования избежать не удалось.

В 1916 году российские городские думы установили карточную систему, основанную на переписи, количестве продуктов и специальной карточной системе. До этого времени для многих чиновников эта система, действовавшая в Западной Европе, была лишь «немецким изобретением, непригодным для разрешения продовольственного кризиса в российских условиях». [26] В то же время думы и земства поддерживали систему городских лавок и спецконтрактов (последние позволяли думам пользоваться перегруженными во время войны железными дорогами).

После февраля 1917 года городские власти оказались втянутыми в общий политический хаос и крах традиционных структур власти. В этих условиях пытались опереться на достижения кооперации в продовольственном обеспечении населения, но это оказалось безуспешным из-за крестьянской самообеспеченности и развала железных дорог. Города пошли дальше по пути жесткой продовольственной политики, требуя тотальной реквизиции зерна и других продуктов питания в деревне.

Проблемы гражданского «самообеспечения»↑

Потребительская кооперация↑

У государственных чиновников было два варианта решения продовольственного кризиса во время войны. Самым традиционным вариантом была опора на купцов, имевших организационный опыт, большие мобилизационные возможности и огромные капиталы. Однако их оппозиция правительству была слишком очевидной, и они были непопулярны в народе, потому что их подозревали в спекуляциях. [27]

Политически мотивированные кооперативы были новыми, популярными и не имели признаков «спекуляции». Война оказала чрезвычайное влияние на кооперативное движение в России (например, в Самарской губернии было 208 кооперативов в 1914 г. и 608 в 1917 г.). [28] Бороться с высокими ценами в первую очередь помогали кооперативы. «Это факт, — отмечала газета «Симбирское земство», — что общество потребления, возникшее в деревнях, представляло опасность для храбрых купцов и сдерживало их неумеренные, жадные аппетиты». [29] Во-вторых, они также снабжали армию продовольствием и фуражом. Кооперативная деятельность включала кредитные товарищества в деревне. Кроме того, кооперативы заботились о семьях солдат и помогали беженцам.

Война оказала чрезвычайное влияние на кооперативное движение в России (например, в Самарской губернии было 208 кооперативов в 1914 г. и 608 в 1917 г.). [28] Бороться с высокими ценами в первую очередь помогали кооперативы. «Это факт, — отмечала газета «Симбирское земство», — что общество потребления, возникшее в деревнях, представляло опасность для храбрых купцов и сдерживало их неумеренные, жадные аппетиты». [29] Во-вторых, они также снабжали армию продовольствием и фуражом. Кооперативная деятельность включала кредитные товарищества в деревне. Кроме того, кооперативы заботились о семьях солдат и помогали беженцам.

Рост потребительской кооперации во время войны произошел из-за изменения отношения властей. В связи с острой нехваткой большинства продуктов первой необходимости удалось наладить систему регулярного распределения товаров среди населения в сельской и городской местности через потребительскую кооперацию. Система кооперативов, огражденная от монополии частников, позволяла обходиться без раздутого бюрократического аппарата распределения. Также такой рост стал возможен благодаря поддержке новых компаний уже существующими кредитными кооперативами. Последние выступали в роли кредиторов, ссужая необходимые средства для закупки продуктов. Члены кредитных организаций нередко являлись и руководителями потребительского общества.

Также такой рост стал возможен благодаря поддержке новых компаний уже существующими кредитными кооперативами. Последние выступали в роли кредиторов, ссужая необходимые средства для закупки продуктов. Члены кредитных организаций нередко являлись и руководителями потребительского общества.

Продовольственные беспорядки↑

Продовольственные бунты начались в 1915 году из-за недовольства населения высокими ценами и нехваткой продовольствия. Эти беспорядки обычно происходили на городских рынках, когда одного (или нескольких) торговцев обвиняли в завышении цен или продаже суррогатных или некачественных продуктов. Ссоры между купцом и покупателями часто заканчивались драками и грабежами некоторых лавок и лавок. Иногда привлекались полиция и армия, и толпы людей подвергались обстрелу, что приводило к жертвам. Участники голодных бунтов использовали политические лозунги с антивоенными и антиправительственными призывами. Эти беспорядки усилились в период непосредственно перед Февральской революцией.

В 1915 году таких инцидентов было почти двадцать. В 1916 году эта цифра выросла до 288. В 1917 году было трудно дать точную оценку количества беспорядков из-за общего хаоса, затронувшего полицию и недавно созданную милицию. Рост инцидентов до 1917 года произошел из-за крестьянских голодных бунтов. [30] Основной причиной ссор в 1915–1916 гг. было подорожание сахара. Однако в 1917 году был абсолютный дефицит всех продуктов. Беспорядки в 1917 были неудержимы. Полицейские отказались от своих обязанностей, а солдаты стали участниками беспорядков, называя их реквизициями или официальными обысками продуктов.

«Мужчины с сумками» ↑

В 1917 г. городские и сельские жители начали создавать небольшие группы для «самообеспечения», которые назывались « мешочничество » («мешочники», потому что брали мешки — рус. « мешок » — с собой как они путешествовал в поисках еды). [31] Самоснабжение было разделено на два параллельных процесса. Жители потребляющих регионов уходили в производящие регионы, а горожане просачивались в деревни в поисках еды. В 1917, «мешочники» покупали продукты в деревне за наличные в большинстве случаев, но из-за быстрой инфляции бартер стал общей формой торговли.

Жители потребляющих регионов уходили в производящие регионы, а горожане просачивались в деревни в поисках еды. В 1917, «мешочники» покупали продукты в деревне за наличные в большинстве случаев, но из-за быстрой инфляции бартер стал общей формой торговли.

Результат мешочничества был невероятным. Например, за последние месяцы 1917 года «мешочники» (он же ходоки, т. е. ходящие, путников) ввезли в Калужскую губернию почти 49 млн килограммов продовольствия, в то время как чиновники привезли только 19 миллионов килограммов. [32] Подъем мешочников произошел в 1918 году, когда государственная система снабжения была парализована Гражданской войной. В 1917 г. они составили конкуренцию официальным органам заготовок и потребительской кооперации.

Заключение↑

Проблема продовольствия и питания вытеснила все другие проблемы в России военного времени. Бизнес как обычно был невозможен, потому что ни один из участников рыночной системы (производители, дистрибьюторы и потребители) не мог прийти к компромиссу. Спекуляции (и, что более важно, неспособность правительства справиться с ними) подорвали веру людей в государство и заставили их искать лучший способ организации. Успех системы самообеспечения продемонстрировал несостоятельность старого государства и стал причиной революции.

Спекуляции (и, что более важно, неспособность правительства справиться с ними) подорвали веру людей в государство и заставили их искать лучший способ организации. Успех системы самообеспечения продемонстрировал несостоятельность старого государства и стал причиной революции.

Голубинов Ярослав, Самарский государственный медицинский университет

Редакторы раздела: Борис Колоницкий; Николаус Катцер

Советский крестьянин — Атлантика

в мире сегодня

ХОТЯ около 20 миллионов советских граждан переехали из страны в город в период с 1929 по 1939 год, как часть правительства программы быстрой индустриализации, Россия по-прежнему остается преимущественно аграрной страной. Только около одной трети из 200 миллионов человек проживает в городах. Более половины живет за счет сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. При этом большинство горожан имеют тесные связи с крестьянской жизнью. Очень большая часть из них сами работали крестьянами; многие до сих пор возвращаются в деревни, чтобы помочь с урожаем; многие возделывают огороды и разводят домашнюю птицу и скот в свободное время.

Очень большая часть из них сами работали крестьянами; многие до сих пор возвращаются в деревни, чтобы помочь с урожаем; многие возделывают огороды и разводят домашнюю птицу и скот в свободное время.

Крестьянская жизнь известна своей консервативностью в России, как и везде. Полагаясь на природу, крестьянин привык к медленному ритму как мысли, так и действия. Он также умственно и физически менее подвержен давлению со стороны правительства, чем его городской брат. Только с помощью того, что сам Сталин называл «второй революцией», «революцией сверху», большевистскому режиму удалось искоренить традиции русского крестьянства и создать новую форму сельскохозяйственной экономики: колхоз.

В период с 1929 по 1932 год около 20 миллионов мелких крестьянских владений были объединены в около 240 000 колхозов. Миллионы сопротивлявшихся коллективизации были отправлены в трудовые лагеря, сосланы в отдаленные районы или иным образом «ликвидированы». Миллионы, вступившие наконец в колхозы, сначала зарезали своих лошадей и другой скот.

Теоретически новые колхозы были добровольными ассоциациями фермеров, которые объединили свои ресурсы для создания крупного кооперативного предприятия; на самом деле они были образованы принуждением, главным образом со стороны коммунистической партии, вопреки огромному сопротивлению крестьянского населения. Результатом стали насилие, незаконный забой лошадей и другого скота, незаконная утилизация урожая, взяточничество, отходы, отказ от работы — и голод. В 1944 Сталин сказал Черчиллю, что страдания периода коллективизации превзошли даже страдания Второй мировой войны.

Крестьянское «нет» не заставило Советское государство отказаться от программы коллективизации, но заставило его внести важные изменения в первоначальные цели этой программы. Первоначальная идея коллективизации заключалась в окончательном превращении крестьянства в сельский пролетариат, работающий за заработную плату на гигантских государственных «фабриках в полях». К 1935 году эта идея была в значительной степени израсходована, хотя некоторые так называемые совхозы, в которых крестьяне работали за заработную плату, были организованы и продолжают существовать.

Основными концессиями, завоеванными 97% крестьян в «колхозах», были: во-первых, право оставить себе то, что осталось после тяжелых казенных поборов; во-вторых, право каждого крестьянского двора иметь свой приусадебный участок, свою корову и других животных.

Эти уступки не лишили правительство того, что, с его точки зрения, является, пожалуй, главным благом коллективизации: возможности собирать с ферм то, что оно хочет, для доставки в города. Далее, государство контролирует колхозы через около 7000 машинно-тракторных станций, которые снабжают как машинами, так и операторами и сделали советское сельское хозяйство почти столь же высокомеханизированным, как и сельское хозяйство Соединенных Штатов. МТС очень дорого берет за свои услуги, не деньгами, а натурой.

Советский крестьянин продолжает платить высокую цену бедностью и строгостью за индустриализацию России. Тем не менее, он сохранил свою идентичность и свой индивидуализм в удивительной степени.

Сдельная оплата в колхозе

Крестьянину-единоличнику в советском колхозе выплачивается не заработная плата, строго говоря, а доля в прибыли коллектива, причем его доля исчисляется исходя из того, что он произвел. Акции измеряются в пересчете на так называемые трудодни. По закону 1948 существует девять различных ставок рабочего дня, от половины рабочего дня для наименее квалифицированной работы до двух с половиной рабочих дней для наиболее квалифицированной и наиболее трудной работы. Рабочий, который прополол акр лука, может получить половину рабочего дня, а рабочий, который убрал два акра хлопка, может получить два с половиной трудодня.

Акции измеряются в пересчете на так называемые трудодни. По закону 1948 существует девять различных ставок рабочего дня, от половины рабочего дня для наименее квалифицированной работы до двух с половиной рабочих дней для наиболее квалифицированной и наиболее трудной работы. Рабочий, который прополол акр лука, может получить половину рабочего дня, а рабочий, который убрал два акра хлопка, может получить два с половиной трудодня.

Трудодень составляет лишь процентную долю от общего дохода колхоза. В конце финансового года каждый коллектив делит свой общий чистый продукт (после уплаты налогов и резервов) на общее количество рабочих дней, заработанных его членами.

Чем больше продукт, тем больше стоимость рабочего дня — и тем богаче крестьяне данного колхоза. Неравенства в чистом доходе разных колхозов могут быть значительными, хотя они несколько уменьшаются за счет налогообложения, основанного на потенциальном производстве, определяемом по общей площади пашни. В советской литературе с гордостью упоминаются «колхозы-миллионеры».

Премии и другие стимулы

Как и на заводе, сдельная оплата является частью более широкой системы стимулов. Ордена, медали, звания и премии выдаются крестьянам, превышающим показатели, установленные за производство различных культур, за разведение крупного рогатого скота, за дойку и другие работы. Крестьяне работают главным образом в бригадах, состоящих обычно из 30—60 человек, причем каждая бригада обрабатывает определенную площадь в течение одного или нескольких сезонов. Премии, состоящие из процента от сверхплановой продукции, выплачиваются отдельным бригадам и отдельным отрядам внутри бригады.

Чувство «социалистического соревнования» поощряется специальными наградами за установление рекордов. «Ударников» и «образцов» ездят в Москву, печатают в газетах, приветствуют на митингах. Наиболее перспективным и трудолюбивым предоставляется возможность выучиться на агрономов, учителей, инженеров, врачей.

Равноправие крестьянок, составляющих теперь значительное большинство рабочего крестьянского населения и положение которых до революции было заведомо неполноценным, в целом охраняется. Им не нужно отдавать свою зарплату своим мужьям. Они могут подняться до руководящих должностей, хотя председателями колхозов являются относительно немногие. Однако они, вероятно, составляют 70 процентов всех командиров отделений.

Им не нужно отдавать свою зарплату своим мужьям. Они могут подняться до руководящих должностей, хотя председателями колхозов являются относительно немногие. Однако они, вероятно, составляют 70 процентов всех командиров отделений.

Как и на фабрике, вознаграждение за успех соответствует наказанию за неудачу. За дисциплинарные проступки, такие как неявка на работу без уважительной причины или отказ от выполнения приказов, крестьяне могут быть предупреждены, вынесены выговоры, выговоры на общем собрании колхоза; их имена могут быть записаны на доске; они могут быть оштрафованы на срок до пяти рабочих дней, понижены в должности, отстранены от должности или даже исключены.

Держать колхозников в узде

В отличие от промышленного предприятия, которым и в теории, и на практике управляет управляющий (конечно, при государственном и партийном контроле), и так называемого совхоза, колхозом теоретически — но не на практике — управляет общее членское собрание. Нелегко понять, почему поддерживается вымысел о том, что общее собрание избирает и контролирует председателя колхоза, когда — на что периодически жалуется советская пресса и даже советские законодательные органы — председатель прислан извне и обладает всей полнотой власти. над коллективом.

над коллективом.

Очень большая текучка председателей. Также существует очень сложная система контроля за конкретным колхозом: его нормы производства устанавливаются Министерством сельского хозяйства; его методы работы в значительной степени контролируются МТС; его поставки государству и его общая деятельность контролируются местными и районными органами власти. За каждым из этих государственных и хозяйственных органов стоят, конечно, партийные органы, и в то же время партия имеет свою сельскохозяйственную организацию. Были официальные жалобы на то, что партийные органы пытались вытеснить местные органы Министерства сельского хозяйства.

Колхозы находятся под почти непрерывным огнем за так называемый бюрократизм. Положение от сентября 1946 г. осуждало «необоснованное увеличение руководящего и обслуживающего персонала в колхозах и чрезмерно большую растрату трудодней и денег на административные расходы. . . . Жулики и тунеядцы часто прячутся на бесполезных, искусственно придуманных работах».

Точно так же были жалобы на привычку крестьян недооценивать свою продукцию, чтобы уклониться от государственных сборов. «В Башкирской АССР, — заявил один писатель в 1946, «государственные нормы добычи не выполнены. Приведенное объяснение — нехватка топлива, что не соответствует действительности. Это не из-за нехватки топлива, а из-за антиправительственных настроений, существующих в регионе».

Трудности административного и политического контроля усугубляются малочисленностью колхозов. В 1949 г. насчитывалось около 2,53 000 человек, в среднем около 7,5 семей и около 1200 акров обрабатываемой земли. Только в одном из трех-четырех колхозов была партийная организация. В течение 1950, в результате административного слияния более мелких коллективов общая численность сократилась до 123 000, а к 1952 г. — примерно до 97 000.

В Московской области, например, из 6000 колхозов было объединено около 1700, в среднем около 1800 десятин и по 2,50 трудоспособных крестьян в каждом. В одной губернии Украины 866 колхозов объединились в 342, имея в среднем по 7400 десятин каждое. Сейчас сообщается, что большинство коллективов имеют свои партийные ячейки.

В одной губернии Украины 866 колхозов объединились в 342, имея в среднем по 7400 десятин каждое. Сейчас сообщается, что большинство коллективов имеют свои партийные ячейки.

Стремление к объединению коллективов сопровождалось возрождением полемики 30-х годов о «сельском пролетариате». Член Политбюро Хрущев выступал за не только административное объединение, но и физическое объединение коллективов, формирование агрогородков, в которых крестьяне жили бы в доходных домах. Постороннему, который кое-что знает о советских транспортных средствах и советском крестьянском жилище, эта идея кажется — и казалась — фантастической. Его распространяли несколько месяцев, реализовывали в нескольких местах, потом критиковали, а потом бросили как горячую картошку.

Крестьянское хозяйство выживает

Если административное слияние колхозов, по-видимому, серьезно не изменило сложившийся в середине 1930-х гг. уклад крестьянской жизни, то перевод крестьян в агрогородки лишил бы русского крестьянина одна вещь, которой он дорожит больше всего: крестьянский дом. В первые дни коллективизации советские радикалы провозгласили, что «крестьянское хозяйство как отдельная ячейка обречено».

В первые дни коллективизации советские радикалы провозгласили, что «крестьянское хозяйство как отдельная ячейка обречено».

Многовековая история России воплощена в институте советского крестьянского хозяйства. Возникнув в древности, оно пережило множество различных форм сельскохозяйственной организации. Определяемый Земельным кодексом СССР как «семейно-трудовое объединение лиц, совместно занимающихся сельским хозяйством», оно может состоять из любого числа лиц (сегодня оно редко превышает пятнадцать), связанных кровным родством или браком, или путем принятия в домашнее хозяйство, кто ведет а. совместное внутреннее хозяйство.

По советскому законодательству земля, которая может принадлежать крестьянскому двору, ограничена площадью от пяти восьмых до двух с половиной акров, в зависимости от типа колхоза. Крестьянские приусадебные земли составляют лишь около 5% всей обрабатываемой площади. Тем не менее, благодаря затратам времени и сил крестьян, приусадебные земли составляли в отдельные годы около 20% всей сельскохозяйственной продукции.

Советский закон разрешает крестьянскому двору иметь в собственности одну корову, двух телят, одну свиноматку с сосунками, десять овец и коз, неограниченное количество кур и кроликов и двадцать ульев. В кочевых и полукочевых районах также могут находиться в собственности некоторые другие животные. Несмотря на эти ограничения, крестьянские хозяйства владели до войны около 65% коров и телят в Советском Союзе и более половины свиней и овец; они дают большую долю советского мяса, овощей, фруктов, птицы, молочных продуктов и меда.

Крестьянин хотел бы как можно больше посвятить свои силы своему приусадебному участку. Чтобы обеспечить желаемые поставки, правительство приняло законы, требующие, чтобы определенное минимальное количество человеко-дней было заработано на коллективных полях, и о борьбе с незаконным посягательством домохозяйств на коллективные поля. Также крестьянские хозяйства облагаются налогом. Тем не менее доход от их участков, вероятно, остается для крестьян не менее крупным источником дохода, чем их доход от колхозов.

Крестьянин свозит продукцию своего приусадебного участка, а также натуральные выплаты за работу на колхозном поле на так называемый колхозный рынок. Здесь цены свободные — и высокие, несмотря на некоторую конкуренцию со стороны государственных продовольственных магазинов. Говорят, что в Советском Союзе насчитывается около 4500 таких местных свободных рынков — более чем на тысячу больше, чем общее количество городов и поселков. В 1939 г. они составляли более 15% всего объема торговли в рублевом выражении.

Однако крестьяне теперь страдают от недостатка предметов потребления, которые они должны покупать в казенных деревенских лавках или же втридорога на черном рынке; и это положение усугубляется упадком домашних промыслов, таких как ткачество и сапожное производство, которые играли важную роль до коллективизации.

Семейный коллектив

Члены крестьянского хозяйства связаны самыми тесными узами. Право управления, пользования и распоряжения всем домашним имуществом принадлежит членам в целом; при отсутствии единогласия решения принимаются большинством голосов взрослых членов.