Методика формирования коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся на уроках истории в 6 классе (на примере изучения раздела «Феодалы и крестьяне»)

Тельпис Александра Юрьевна

ФГБОУ ВПО «Тюменское государственное учреждение» Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева Филиала ТюмГУ в г. Тобольске

студентка 3 курса заочной формы обучения, по специальности 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа «Историческое образование»

Аннотация

В данной статье предложена методика формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 6 класса на уроках истории. Методика отражает несколько аспектов: учет возрастных особенностей детей, содержание активных и интерактивных методов обучения, адаптированность методики к процессу обучения истории.

Ключевые слова: активные и интерактивные методы обучения, коммуникативные универсальные учебные действия

Telpis Alexandra Yurevna

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Tyumen State Institution» Tobolsk Pedagogical Institute.

3rd year student of the correspondence form of training on a specialty 44.04.01 Teacher education Master’s program «Historical Education»

Abstract

This paper proposed a method of formation of communicative universal educational actions in grade 6 pupils in history lessons. The methodology reflects several aspects: age-appropriate children, the content of active and interactive teaching methods, methods of adaptation to the process of learning history.

Keywords: active and interactive teaching methods, universal communicative learning activities

Библиографическая ссылка на статью:

Тельпис А.Ю. Методика формирования коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся на уроках истории в 6 классе (на примере изучения раздела «Феодалы и крестьяне») // Психология, социология и педагогика. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.

В рамках нашего исследования предложена методика формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 6 класса на уроках истории. Содержание методики отражает несколько аспектов: учет возрастных особенностей детей, содержание активных и интерактивных методов обучения, адаптированность методики к процессу обучения истории.

Концептуальными положениями методики являются формирование высокого уровня коммуникативных универсальных учебных действий на уроках истории в 6 классе путем воздействия активными и интерактивными методами обучения.

Цель методики заключается в том, чтобы повысить уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 6 класса на уроках истории.

Направления методики включают в себя:

1. Обучение общению и взаимодействию с партнерами по совместной деятельности или обмену информацией на уроках истории.

2. Обучение организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

3. Обучению работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы).

4. Воспитание морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества.

Данные направления методики отражены в коммуникативных универсальных учебных действиях: работе с информацией; поиске информации из различных источников; адекватном понимании информации; речевой деятельности; навыках сотрудничества.

Обучение истории в 6 классе МАОУ СОШ № 1 осуществляется по учебнику Е.В.Агибалова, Г.М.Донского.

На изучение истории в 6 классе отводится 68 часов – 2 часа в неделю, из них на историю средних веков: 30 часов, историю России с древнейших времен до конца XVI века: 38 часов.

Цель курса: показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир.

Задачи курса:

– сформировать целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;

– осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;

– охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре;

– показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина.

Основные умения:

– связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;

– анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;

– сравнивать исторические явления и события в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия;

– давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;

– полемизировать и отстаивать свои взгляды;

– самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так вещественные и изобразительные;

– работать с исторической картой;

– оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.

Рассмотрим содержание работы по формированию коммуникативных универсальных учебных действий на примере конкретных занятий «Средневековая деревня и ее обитатели», «В рыцарском замке».

Первый урок содержит в себе элементы кейс-технологии, групповой и здоровьесберегающей технологий, активные и интерактивные методы обучения: диалог, беседа, мозговой штурм, групповая работа, защита проектов, обучение критическому мышлению.

По своей структуре занятие состоит из пяти этапов: активизации знаний, сообщении темы и целей урока, информационной части, этапе интерактивного обучения и подведение итогов.

На первом этапе можно использовать различные методы и приемы обучения, такие как: «Блиц-опрос», «Микрофон», «Мозговой штурм», формулирование проблемы и др.

В нашем случае использовалась работа с картой учебника. После чего преподавателем был дан общий экскурс в историю средневековой Европы, осуществлено знакомство с основными видами сословий, типами отношений в обществе. После чего обучающиеся сами смогли поставить перед собой задачи, которые они смогут решить, рассматривая данную тему.

Далее каждая группа получает кейсы с заданиями и материалами в соответствии с психотипом учащихся (прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, зигзаг) и тебе особенностями, которые соответствуют данной фигуре и личности обучающегося.

Например, прямоугольникам было дано задание: заполнить сюжетную таблицу: «Жизнь крестьян» (разбейте данную таблицу по вопросам и постарайтесь индивидуально найти ответ на один из них). Учащиеся этой группы предложили следующие вопросы:

Учащиеся этой группы предложили следующие вопросы:

– В чем состояла власть феодала над зависимыми крестьянами.

– Что заставляло крестьян объединяться в общину?

– Как жили и чем занимались крестьяне?

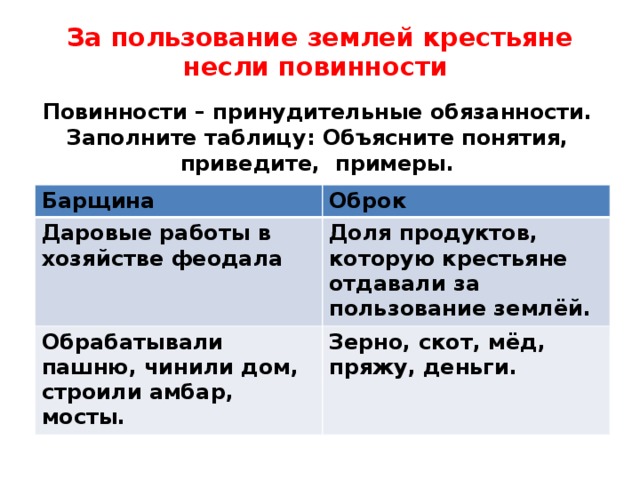

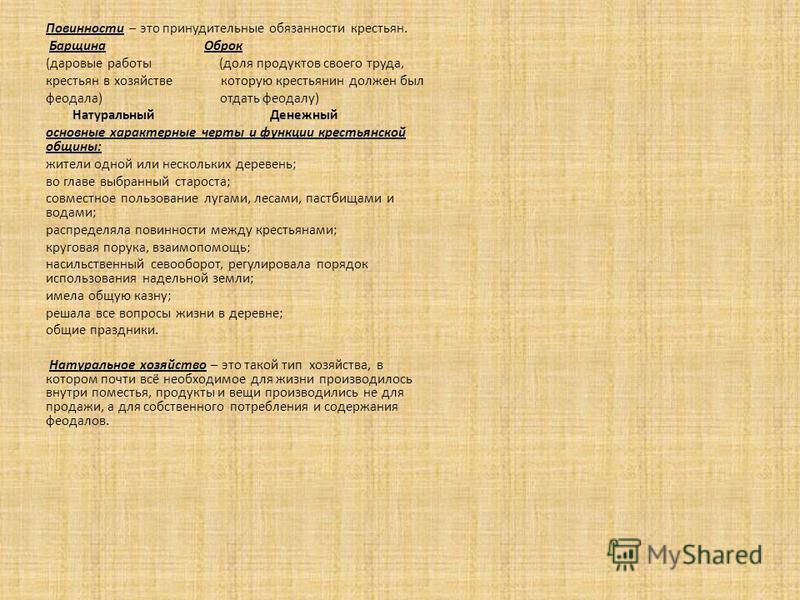

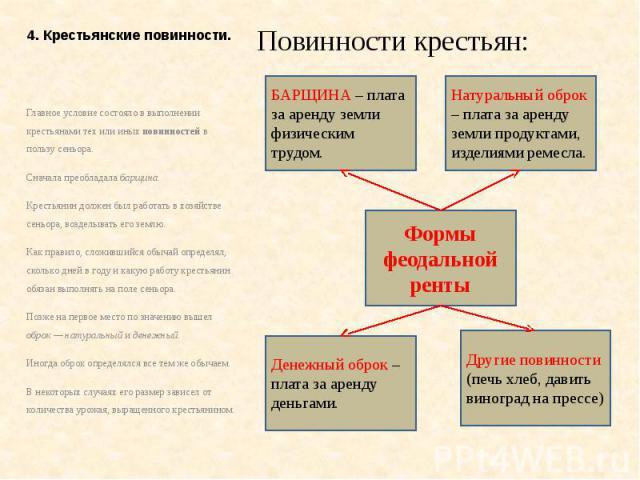

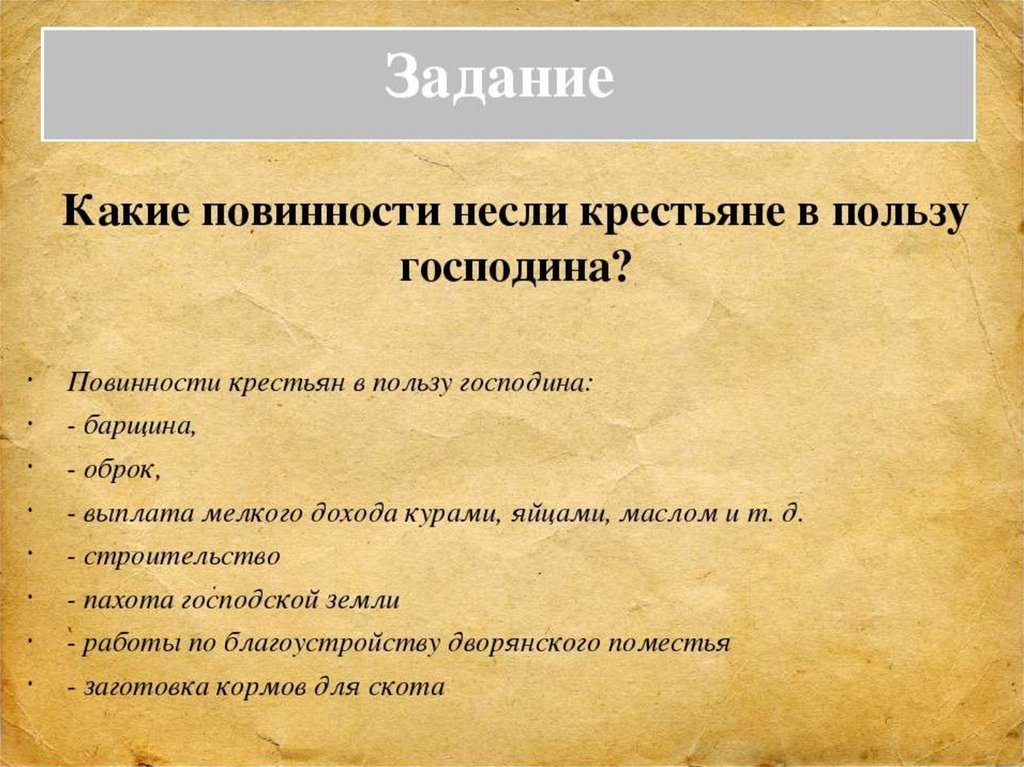

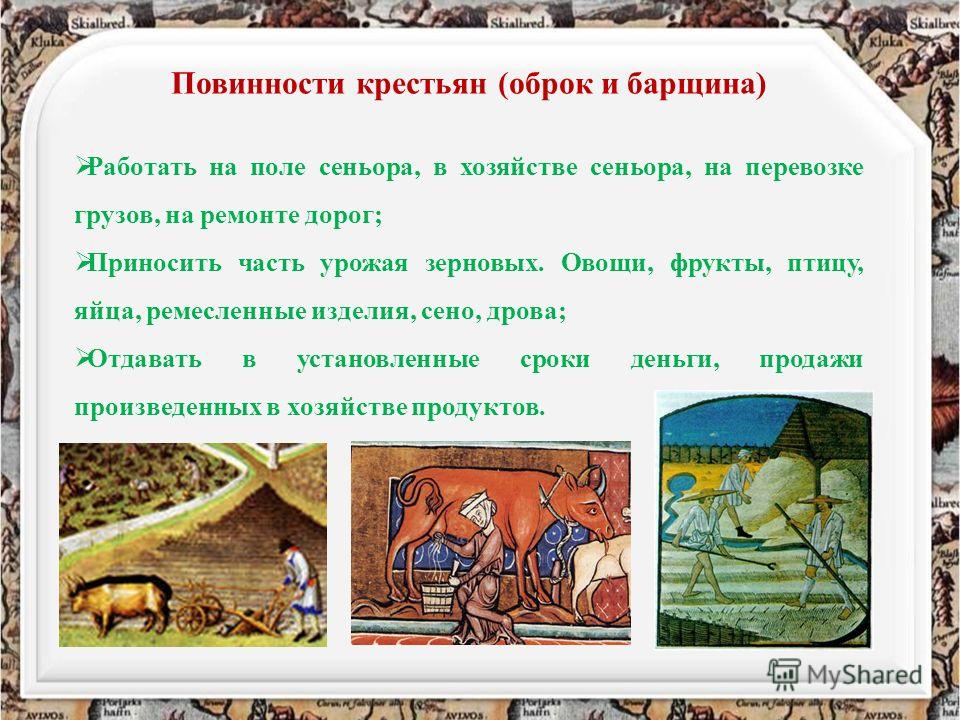

– Перечислите виды повинностей средневековых крестьян.

– Почему жизнь крестьян в средние века была очень тяжелой?

Для того чтобы выполнить это задание, учащимся необходимо было поработать с текстом учебника, а потом уже в группе выслушать предложения по вопросам от одноклассников.

Например, квадраты получили задания разных видов, такие как:

1. “Да” или “Нет”. Подчеркни правильное утверждение. Я утверждаю, что…

Найдите недостающие буквы: «Жизнь и быт крестьян»: Пр. ОБ_И_Ы.

2. Подумайте и вставьте в текст пропущенные слова из предложенного перечня. Один враль и хвастун утверждал, что с помощью «машины времени» побывал в средневековье. Вот, что он увидел там!

«_______________должны были косить луга, сгребать и собирать ____________ в копны и складывать его ______________на лугах, а потом везти на ___________ двор. Затем они должны чистить мельничные канавы, каждый приходит со своей лопатой. Наступает август. Вилланы должны жать ____________, собирать, отвозить. И вот подъезжает он к амбару, где берут с него ______________, если он потерял хоть один ___________, упавший с воза в поле или на дороге» [1].

Затем они должны чистить мельничные канавы, каждый приходит со своей лопатой. Наступает август. Вилланы должны жать ____________, собирать, отвозить. И вот подъезжает он к амбару, где берут с него ______________, если он потерял хоть один ___________, упавший с воза в поле или на дороге» [1].

3. Почему в Средние века действовало правило: «Нет земли без сеньора» (в данном случае – господина).

Треугольники работали со следующими заданиями:

1. Проанализируйте источники и заполните кластер.

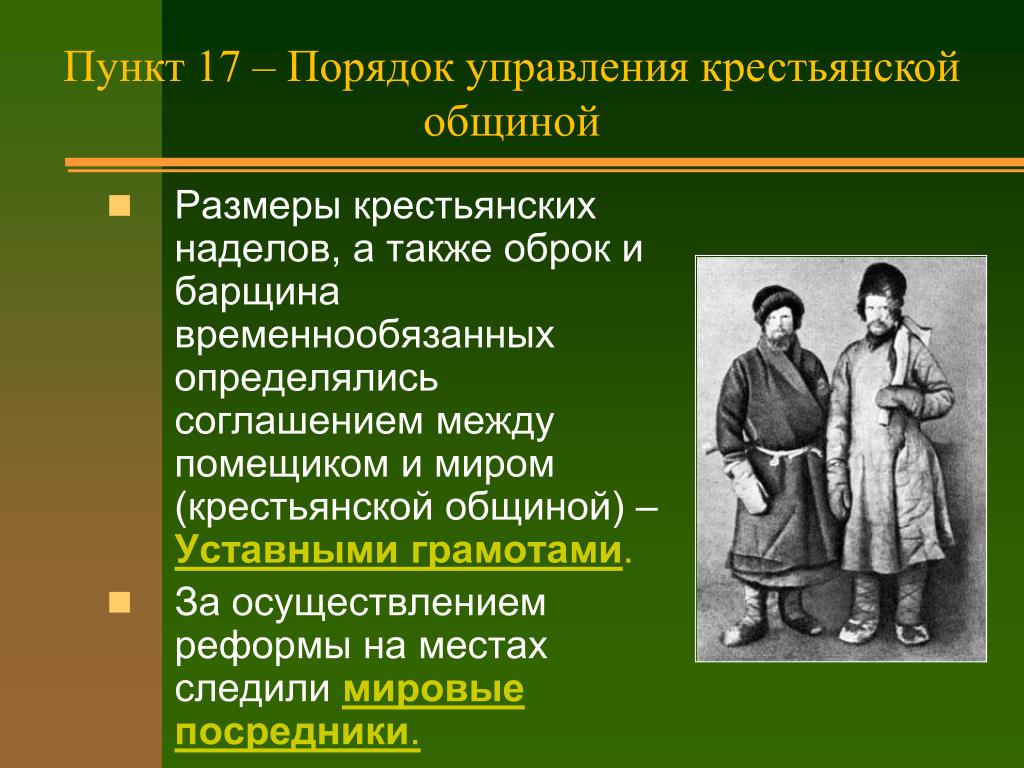

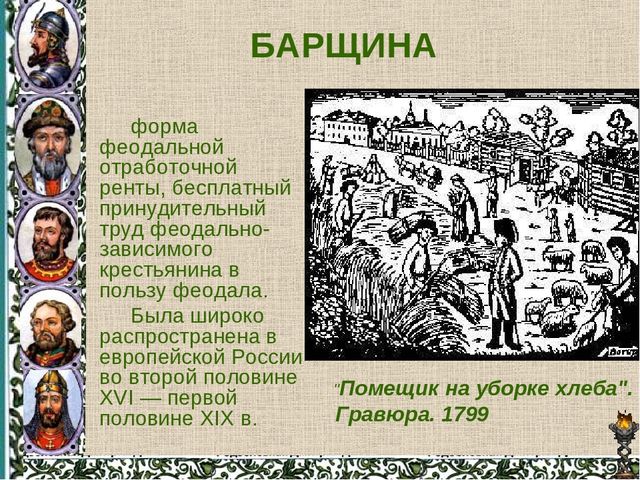

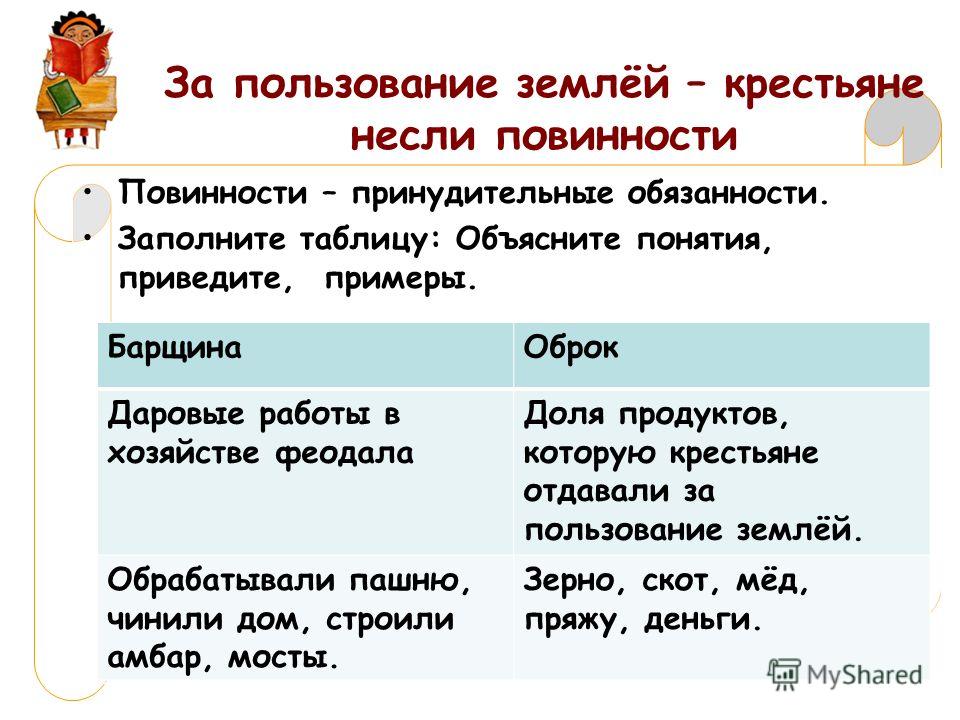

2. Прочитайте текст учебника на стр. 90 «Повинности зависимых крестьян (вилланов) Нормандии». Докажите, какие обязанности крестьян относятся к оброку, какие – к барщине??

3. Средневековое общество (вам предложены социальные группы средневекового общества, распределите их в схеме в правильном порядке, найдите лишнее, запишите определения в тетрадь).

4. Задание на размышление.

Для круга были предложены: с использованием иллюстративного и текстового материала написание мини-сочинения на тему «Один день из жизни средневекового крестьянина», разыгрывание мини- сценки на темы: «Крестьянин за работой, «Крестьянин и феодал» или написание синквейна.

Зигзаги получили творческий проект «Средневековая деревня». Им необходимо было нарисовать план местности, и нанесите на него объекты так, чтобы получился план средневековой деревни. Подумать, как бы они расположили объекты относительно друг друга и природных объектов: леса, лугов, пригодных для пастбища, реки (например, где вы поставите мельницу, кузницу). Дать своей деревне название. Отметить одним цветом те объекты, которые находились бы в общем пользовании всех крестьян деревни, а другим – те, которые принадлежали бы отдельной крестьянской семье. Составить распорядок одного дня для воображаемой крестьянской семьи.

Каждая группа перед выполнением задания была проинструктирована по работе; получила методические рекомендации по работе в группе, по работе с информационными источниками, представленными в кейсах.

Работа с информационными источниками предполагает определенную последовательность.

1. Необходимо самостоятельно ознакомиться с информационным источником.

2. В группе проводится работа по обсуждению прочитанного, собирания банка идей, решений. Анализ готового текста основан на его понимании, осознании смысла и внутренних связей в его содержании.

3. После обсуждения в группе, необходимо составить вторичный текст или конспект по прочитанному. Эту работу можно рассматривать, как подготовительный этап к обучению их самостоятельно излагать свои мысли, строить устное или письменное высказывание. Такая форма работы способствует формированию навыков как устной, так и письменной речи. Данная работа сложна и имеет свою структуру: выделение основных слов, мыслей, составление плана текста, составление собственного высказывания.

Такой вид деятельности применяется на любом занятии.

Конспектирование письменного источника – это не просто его краткий пересказ, а серьёзное интеллектуальное занятие, главными элементами которого, на наш взгляд, являются:

1) выявление в тексте основных положений, постановка к ним вопросов для выяснения их сущности, формулирование и запись ответов на них;

2) разбор авторских текстовых вопросов и фиксирование своих вариантов ответа на них;

3) работа с событийно-фактическим и биографическим материалом, имеющимся в тексте;

4) выявление актуальности и значимости источника для современности.

Но на этом работа с текстом письменных источников не завершается, её можно продолжить выполнением практических и познавательных заданий:

– распознавание терминов и понятий или перевод содержания исторического текста на современный язык и объяснение значения устаревших слов;

– описание с опорой на исследуемый источник исторического или общественного явления с помощью собственных или имеющихся в тексте аргументов, конкретных примеров;

– характеристика изучаемого объекта с выявлением существенных признаков, связей и взаимозависимостей, представленных в тексте;

– установление связи содержащихся в документе утверждений с другими известными учащимся положениями;

– определение историчности содержания письменного источника, обусловленности его появления и актуальности;

– выделение имеющихся в тексте оценочных суждений, отражающих позицию автора текста, а также ошибочных суждений и неточностей;

– сравнение нескольких исторических, общественных явлений, представленных в анализируемом тексте или на основе нескольких источников;

– сопоставление различных точек зрения, выдвижение собственных аргументов и контраргументов по отношению к иным взглядам;

– подведение итогов по изученному тексту;

– преобразование текстовой информации в условно – графическую: схемы, таблицы, символы.

Работа с источниками позволяет начать овладение своеобразным арсеналом инструментов историка, почувствовать всю сложность и одновременно прелесть исторического исследования. Это значительно повышает качество обучения, и не только и не столько внешнее, выражающееся в конкретных оценках, а глубинное, проявляющееся в формировании устойчивого, мотивированного интереса к истории, обществознанию, гуманитарным наукам в целом. И еще, одним из вероятных вариантов управления качеством преподавания является теоретически и мотивационно обоснованное, поэтапно расписанное практическое сотрудничество учителя и ученика по формированию коммуникативных умений, и большую роль в данном процессе призвана сыграть работа с источником исторических знаний как средством развития активно-творческих возможностей школьника, его интеллектуально-нравственной свободы. При этом ученик выступает в процессе обучения в качестве равноправного партнёра преподавателя по совместной творческой деятельности.

В результате работы на занятии каждым учеником должен быть заполнен лист самооценки занятия, где также будет отражена оценка педагога и выставлена общая оценка.

Преподаватель в момент работы групп выполнял функцию консультанта. Каждый участник выполнял свою роль в группе:

– Тайм-менеджер – кто контролирует время работы в группе.

– Руководитель – оценивает работу всех в группе, ответственный, вносит коррективы.

– Спикер – презентует мнение всех в группе.

– Ответственный по работе с кластером или планом ответа.

– Ответственный по работе с интерактивной доской (если дано задание).

После того, как работа в группах закончилась, была проведена физкультминутка учащимся, который дежурил на недели.

Следующим этапом было подведение итогов. Здесь каждая группа представляла результаты своего труда. Следует отметить, что при использовании данной формы работы удалось задействовать каждого обучающегося. Каждая группа отвечала за свой блок материала. Всему классу удалось ознакомиться с материалом параграфа. Подача материала у каждой группы была своя. В результате работы, все учащиеся смогли организовать учебное взаимодействие в группе, высказывать свою точку зрения, свое мнение, строить понятийные речевые высказывания, вести диалог, дискуссию, выполнять творческие задания.

Второе занятие этого раздела комбинированного типа, также содержит элементы кейс-технологии, групповой технологии, здоровьесберегающие, такие методы, как диалог, беседа, мозговой штурм, обучение в группах, защита проектов, обучение критическому мышлению, хронолет.

На этом занятие формируются следующие коммуникативные универсальные учебные действия:

– развитие умений письменно излагать свои мысли при выполнении самостоятельной индивидуальной работы;

– самостоятельно изучать материал по предлагаемой теме при работе в группе, пользуясь раздаточным материалом, фиксировать основное их содержание в опорные конспект – схемы, выбирать необходимое для защиты своего вопроса;

– организовывать учебное взаимодействие в группе;

– слушать и слышать друг друга;

– высказывать свою точку зрения, свое мнение, строить понятийные речевые высказывания;

– умение вести диалог, дискуссию.

– умение обосновывать свое мнение, спорить и бесконфликтно защищать свое мнение.

По своей структуре занятие состоит из 5 частей: проверки домашнего задания, активизации познавательной деятельности, изучении нового материала, интерактивной части, физкультминутки, подведении итогов.

На первом этапе занятия обучающиеся выполняли самостоятельную работу по предыдущей теме. Им был предложен терминологический диктант по вариантам и составление схемы по вопросу.

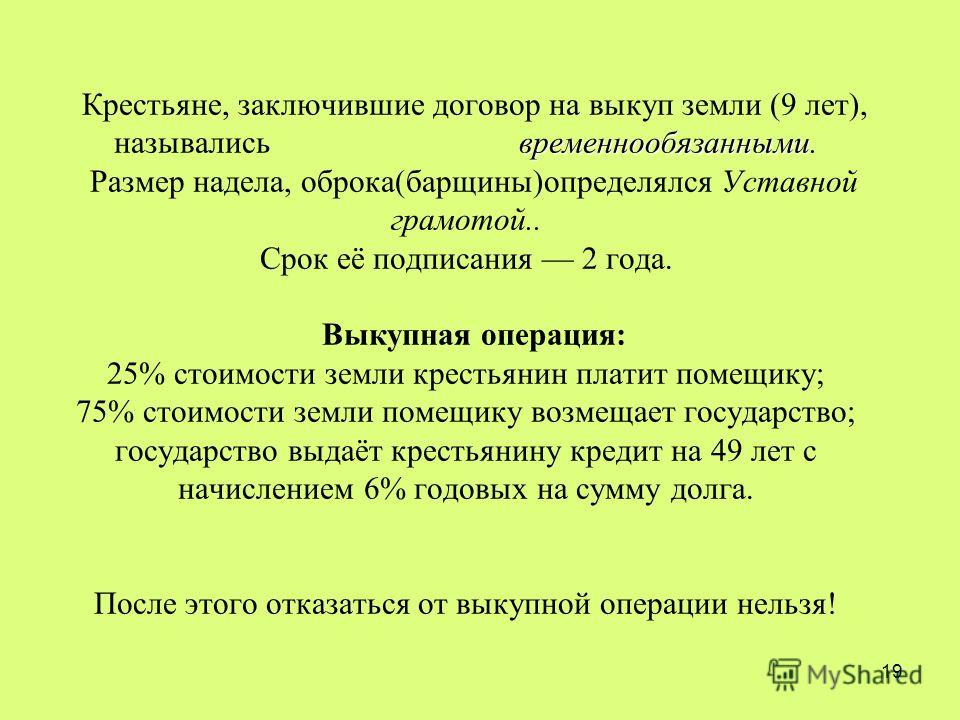

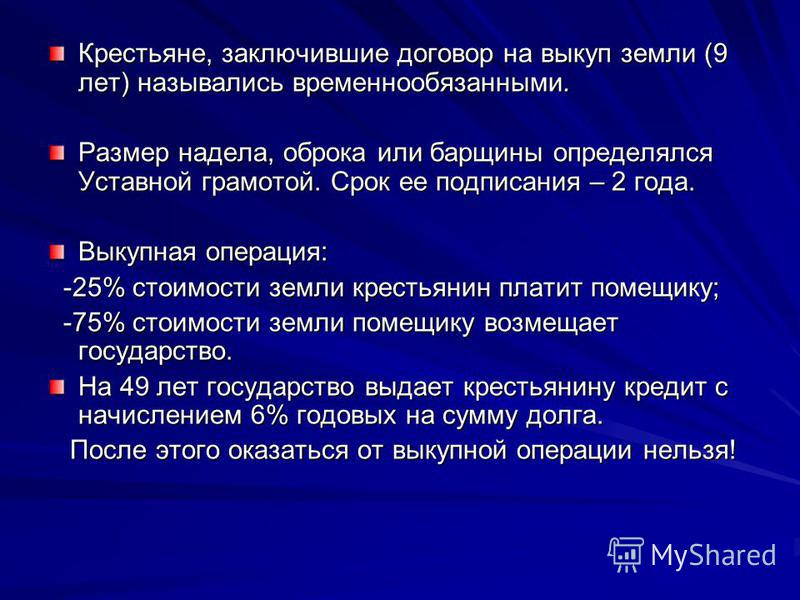

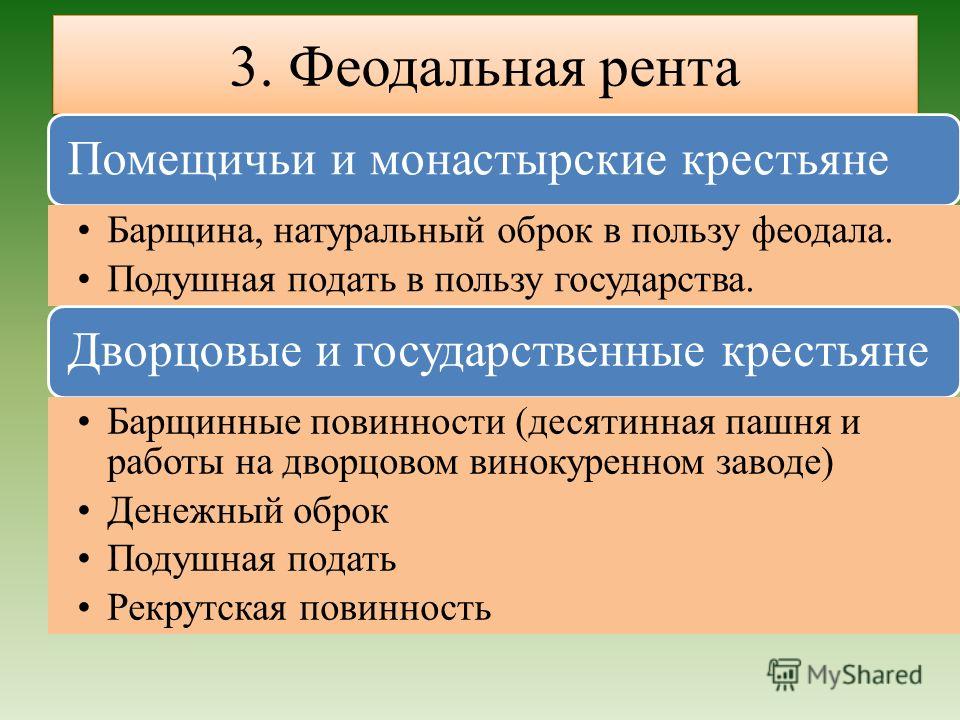

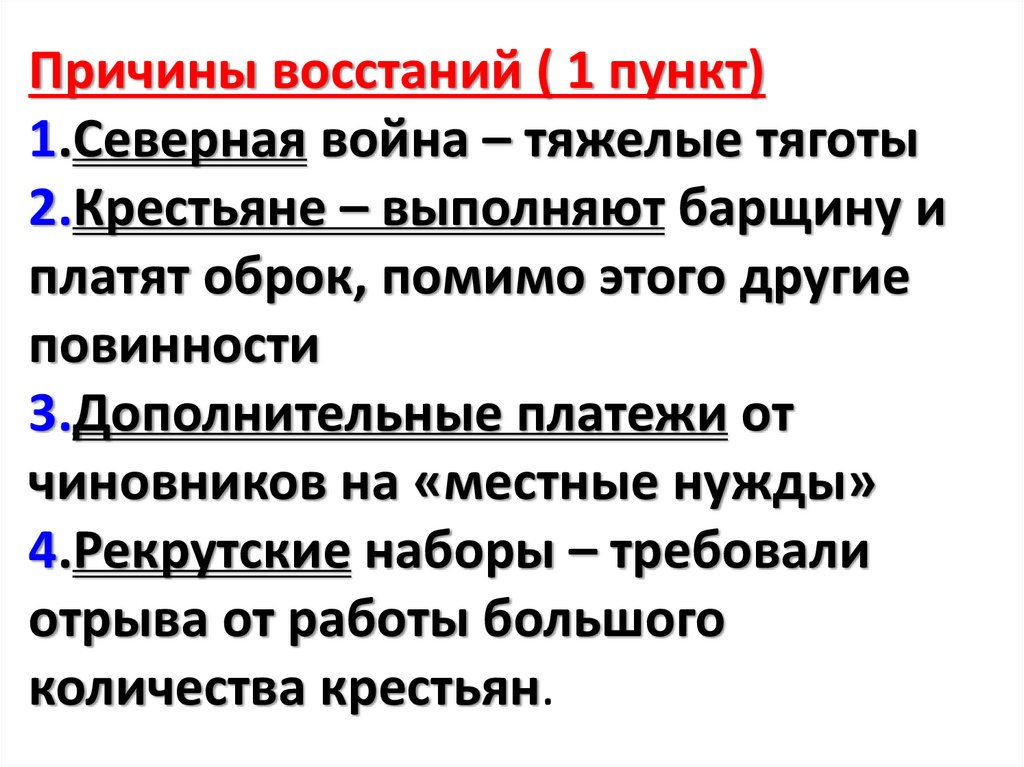

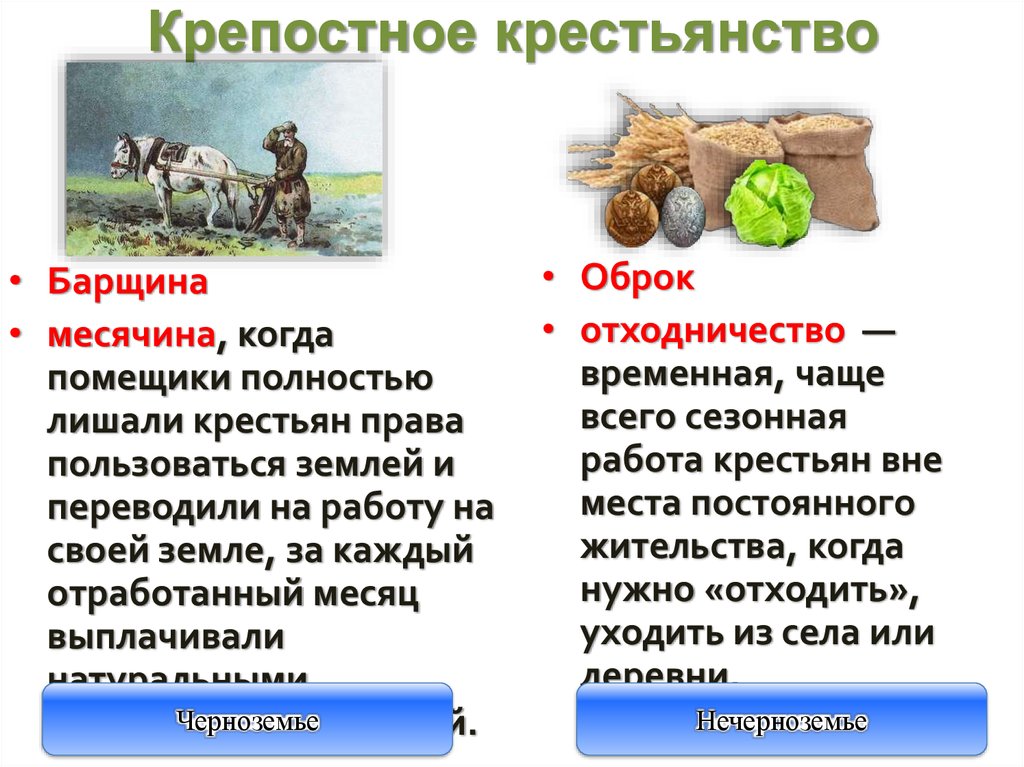

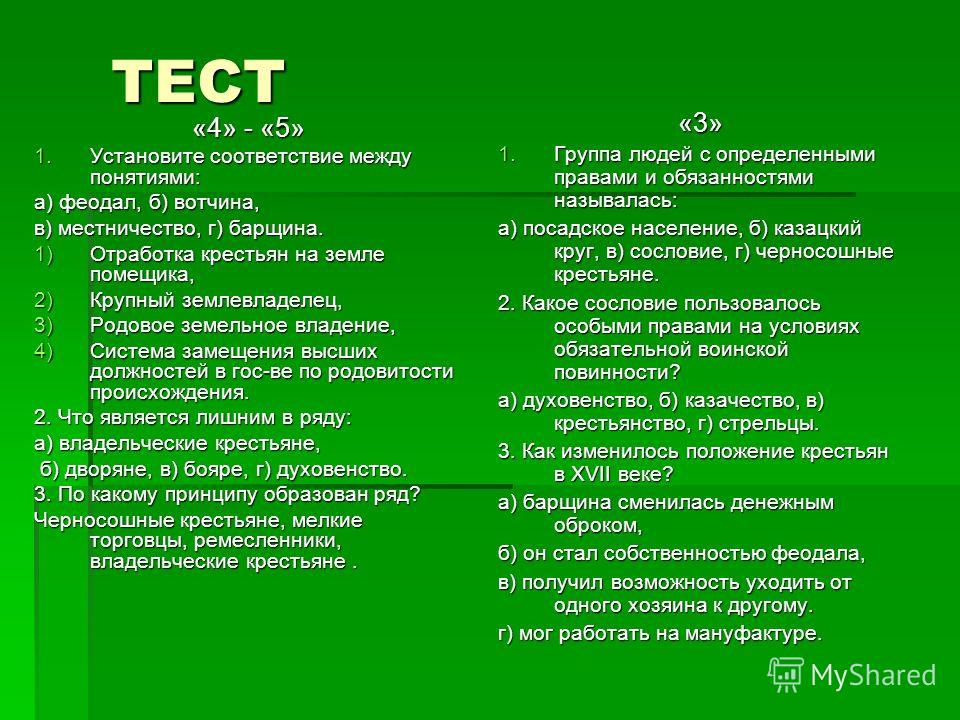

Например, первый вариант должен был раскрыть термины: вотчина, поместье, крестьянские наделы, община, повинности и составить схему «Повинности средневековых крестьян». А второй вариант, раскрыть термины: господские наделы, барщина, оброк, угодья, натуральное хозяйство и составить схему «Феодальная лестница». Эти стандартные виды деятельности формируют такие коммуникативные универсальные учебные действия, как умений письменно излагать свои мысли при выполнении самостоятельной индивидуальной работы.

На втором этапе занятия преподаватель проводит ассоциативную работу (мозговой штурм) с иллюстрациями «Рыцаря», «Архитектурных сооружений», благодаря чему выводит обучающихся на формулировку темы занятия. После чего начинается знакомство с новыми терминами. Эту работу учащиеся осуществляют самостоятельно при работе со словарем. В тетрадь они записывают определение «рыцарь». Здесь учащиеся демонстрируют свои возможности самостоятельного изучения материала по предлагаемой теме, пользуясь раздаточным материалом, фиксировать основное их содержание в опорные конспект – схемы, выбирать необходимое для защиты своего вопроса.

После чего начинается знакомство с новыми терминами. Эту работу учащиеся осуществляют самостоятельно при работе со словарем. В тетрадь они записывают определение «рыцарь». Здесь учащиеся демонстрируют свои возможности самостоятельного изучения материала по предлагаемой теме, пользуясь раздаточным материалом, фиксировать основное их содержание в опорные конспект – схемы, выбирать необходимое для защиты своего вопроса.

Информационная часть занятия построена на знакомстве с инструктажем при работе в группах.

Данное занятие направлено на решение следующих задач:

– разобрать устройство замка феодала.

– раскрыть особенности жизненного уклада рыцаря, женщины эпохи средневековья.

– раскрыть особенности Культа Прекрасной Даме.

– познакомиться с особенностями воспитания рыцаря.

Для этого занятия выбрана также групповая форма работы. Каждая группа получает свой кейс, в котором содержатся все необходимые материалы.

На слайде изображен большой кластер, который необходимо заполнить по мере знакомства с новой темой занятия.

Учащиеся знакомятся с кейсом. Распределяют роли в группе:

Тайм-менеджер – кто контролирует время работы в группе.

Руководитель – оценивает работу всех в группе, ответственный, вносит коррективы.

Спикер – презентует мнение всех в группе.

Ответственный по работе с кластером.

Ответственный по работе с интерактивной доской.

После чего совместно выполняют задание.

Следующая часть занятия занимает большую часть времени – практическое усвоение материала. На этом этапе занятия учащиеся работают в группах. Каждая группа имеет свое задание:

- «Замок феодала».

- «Снаряжение рыцаря».

- «Воспитание рыцаря».

- «Развлечения рыцарей».

- «Позор и срам мне страшны-не кончина».

Руководитель группы оценивает работу каждого в группе, ставя оценку в лист оценивания. Преподаватель оказывает консультационную помощь, а также проверяет самостоятельную работу, выставляя оценки в листы самооценки каждого ученика.

Преподаватель оказывает консультационную помощь, а также проверяет самостоятельную работу, выставляя оценки в листы самооценки каждого ученика.

Рассмотрим типы заданий для каждой группы. Например, первая группа получила задание:

1. Прочитатать пункт 1 на стр. 94 учебника Агибаловой – «Замок феодала».

2. Подписать на иллюстрации устройство средневекового замка.

Составьте план выступления, пользуясь предлагаемой схемой.

Вторая группа получила такие задания:

1. Прочитайте пункт 2. «Снаряжение рыцаря» на стр. 96 учебника, подпишите на иллюстрации основные элементы рыцарского обмундирования.

2. Составьте план выступления.

3. Дайте определения словам: копье, шлем, забрало, кольчуга, латы, щит, меч.

Аналогичные задания и для третьей группы.

1. Прочитайте пункт 3. «Воспитание рыцаря» на стр. 96-97 учебника. Просмотрев фрагмент фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», подготовьте ответы на вопросы:

– Как воспитывали и чему учили будущего рыцаря?

– Расскажите о церемонии посвящения в рыцари.

2. Составьте план выступления.

Четвертая группа также работала по двум заданиям:

1. Прочитайте пункт 4. «Развлечения рыцарей» на стр. 97- 98 учебника. Просмотрев фрагмент фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», подготовьте ответы на вопросы:

– Перечислите занятия рыцарей.

– Почему церковь запрещала рыцарские турниры?

– Расскажите о церемонии награждения рыцаря после турнира от имени участника боя, дамы, наблюдателя (по выбору).

2. Составьте план выступления.

Пятая группа:

1. Прочитайте пункт 5. «Позор и срам мне страшны-не кончина» на стр. 98- 99 учебника. Подготовьте ответы на вопросы:

– Какие качества особенно высоко ценились среди феодалов?

– Какого было понимание рыцарской чести?

– Насколько образ идеального рыцаря соответствовал реальному облику и поведению господ?

2. Составьте план выступления.

Данная работа формирует следующие коммуникативные универсальные учебные действия:

– организация учебного взаимодействия в группе;

– слушать и слышать друг друга;

– высказывание своей точки зрения, своего мнения, строительство понятийных речевых высказываний;

– умение вести диалог, дискуссию.

– умение обосновывать свое мнение, спорить и бесконфликтно защищать свое мнение.

На последнем этапе занятия, группы защищают свои проекты. Преподаватель осуществляет роль координатора при обсуждении, помогая обучающимся верно заполнить кластер. Преподаватель задает вопросы учащимся, помогает им на них отвечать:

– Скажите, какую роль играло рыцарство в средневековом обществе?

– Как вы думаете, как характеризуют знатных феодалов их девизы: «Лучше умереть, чем опозориться», «Мой Бог и мое право», «Слава – награда за смелость». Посовещайтесь в группах, прежде чем дать ответ.

– Какое поведение мы сейчас называем рыцарским. Следуют ли современные молодые люди и мужчины таким нормам кодекса рыцарской чести, как защита слабых, уважение к женщине, галантность?

– Подберите схожие по смыслу слова, характеризующие рыцарей.

– Подберите слова противоположные по значению положительных характеристик «рыцарства».

Учащиеся раскрывают свои задания по кейсам, исправляя ошибки. После ответов учащихся каждой группы преподаватель обращается к интерактивной доске для работы с модулем темы. При работе с модулем, учащиеся закрепляют знания, выбирая верные ответы. Работа с понятиями дает нам возможность определить преимущества качеств, выделить положительные стороны понятий, что способствует формированию мотивации развить эти качества в себе. Также данная работа может помочь выявить преимущества и недостатки данных качеств. Закончить работу по качествам рыцаря можно рефлексией, предложить участникам данного обсуждения проанализировать свою собственную деятельность на наличие этих качеств. После чего можно оценить себя за работу на занятии. Общая оценка за занятие ставится, суммируя баллы учащихся, преподавателя, руководителя группы.

После ответов учащихся каждой группы преподаватель обращается к интерактивной доске для работы с модулем темы. При работе с модулем, учащиеся закрепляют знания, выбирая верные ответы. Работа с понятиями дает нам возможность определить преимущества качеств, выделить положительные стороны понятий, что способствует формированию мотивации развить эти качества в себе. Также данная работа может помочь выявить преимущества и недостатки данных качеств. Закончить работу по качествам рыцаря можно рефлексией, предложить участникам данного обсуждения проанализировать свою собственную деятельность на наличие этих качеств. После чего можно оценить себя за работу на занятии. Общая оценка за занятие ставится, суммируя баллы учащихся, преподавателя, руководителя группы.

Таким образом, мы видим, что работа по кейс – технологии должна строиться с применением активных и интерактивных методов обучения. Эти методы развивают коммуникативные навыки, учат четко выражать свои мысли.

Библиографический список

- Земляницын В.

А. К вопросу о структуре и содержании современных школьных учебников по истории средних веков // Методика преподавания истории в школе. – № 1,2015 г.

А. К вопросу о структуре и содержании современных школьных учебников по истории средних веков // Методика преподавания истории в школе. – № 1,2015 г. - Научно-исследовательская работа студентов. Учебное пособие / Под ред. д.п.н., профессора Г.Д. Бабушкина. – Омск, 2005. – 372 с.

- Агибалова Е.В.. Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков. М.: Просвещение, 2013. с. 3.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Тельпис Александра Юрьевна»

история откр — Средневековая деревня

Единственный в мире Музей Смайликов | Скачать 3.5 Mb.

|

Подборка по базе: реферат история.pdf, Самостоятельная 2.4 История.doc, Семестр 1 История.docx, Ответы История тест.docx, Сценарий открытого урока _Английское чаепитие_.docx, Семестр 1 История.docx, Самостоятельная работа по теме 4.5 история.docx, День матери на открытки.docx, Монополизация экономики История экономики.docx, Самостоятельная работа 4.5 история.docx Три сословия « молящиеся» «Воюющие» «работающие» 3 сословия: КрестьянеСредневековая деревня и ее обитатели«Нет земли без сеньора» 1) Что считалось самым ценным в эпоху Средневековья? 2) Кому принадлежала тогда земля? 3) Как они стали её владельцами? 4) Была ли земля у крестьян? 5) Каким образом они утратили на неё право? 6) Кто обрабатывал эту землю? На каком основании? 7) Кем являлся феодал по отношению к крестьянам? Подзаголовок слайдаПодзаголовок слайда деревня Феодалы – собственники земли(поместье) – хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне Господская земля Крестьянские Феодальная вотчина В 9-10 веках, возникла феодальная вотчина (хозяйство феодала) За пользование землей зависимые крестьяне должны были нести повинности (выполнять принудительные обязанности) Барщина БАРЩИНА – даровые работы крестьян в хозяйстве феодала (барская запашка) ОБРОК – доля продуктов, которые крестьянин был обязан отдать со своего хозяйства (надела) Задание: прочитать исторический документ на с. 90 и ответить на вопросы: 90 и ответить на вопросы: 1 ряд — какие обязанности крестьян, упомянутые в тексте, относятся к оброку и барщине? 2 ряд- какие еще дополнительные платы и ограничения были у крестьян? 3 ряд- можно ли на основании документа сказать, было ли у крестьян свое хозяйство? Общий вопрос: — как вы считаете, насколько тяжело жилось крестьянам? План «Жизнь и труд крестьян»1. Крестьянский двор 2. Дом крестьянина 3. Умелость, сноровка, трудолюбие и сметливость — ценные качества для крестьянина 4. Орудия труда крестьянина 5. Пища 6. Хозяйство 7. Урожайность крестьянских наделовВопрос: была ли необходимость у жителей сеньории что-либо покупать? Натуральное хозяйство – тип хозяйства, в котором продукты и вещи производятся не для продажи, а для собственного потребления. Причины: Объясните смысл французской средневековой пословицей:« С кого раз сдерешь шкуру, того не пострижешь дважды»Домашнее задание § 11 Сочинение на выбор: Один день из жизни феодала Один день из жизни крестьянина |

Что такое барщина определение в истории 6. Что такое повинность и барщина, основные отличия повинностей

Барщина и повинность это политическая и экономическая зависимость крестьян от феодалов. Эти представления характерны как для феодального периода развития России, так и для времен становления государственности.

Рента во времена феодалов и князей

Ряд имеет несколько определений. В период развития феодализма в пределах Киевской Руси существовала довольно тесная связь между феодалами (людьми, во власти которых находилась земля) и крестьянами, проживающими на этой территории. Те, кто не имел возможности приобрести собственный участок земли, были вынуждены работать на кого-то другого. Это право должно было быть оплачено.

Это право должно было быть оплачено.

В аналогичном положении оказались племена и общины древних Руми, чьи земли были захвачены князьями. Они также должны были вносить регулярные платежи в государственную казну, чтобы жить на своих землях. Люди, оказавшиеся в подобном положении (независимо от времени их существования), были вынуждены регулярно платить установленный выкуп. В то время в качестве налога использовались товары и продукты, подаваемые к господскому столу или продаваемые на рынке. Позже был денежный залог.

Современная интерпретация оброка

Если называть события древности современным языком, то оброк — это вид оброка. Ей платили за срочное или бессрочное пользование недвижимостью, исходя из условий договора аренды. Оброк характеризуется частноправовым характером, ярко выраженным в уплате оброка с приплаты. Им облагались люди, владевшие торговыми местами, лавками, кабаками, кузницами, мельницами, производившие публичные торги и перевозки. Среди плательщиков были те, кто устраивал бобровые колеи, ловлю рыбы и другие промышленные работы.

В 16 веке крестьяне приравнивались к вещам, находившимся в феодальной собственности. Поэтому очень часто в аренду сдавались целые деревни с проживающим в них населением. Кроме того, арендатор платил не только сборы (это была относительно небольшая сумма), но и все государственные налоги и пошлины. Крестьяне также были обязаны платить своему владельцу ренту за пользование этими землями, которые давали им пищу и средства к существованию.

Если у крестьянина не было ни денег, ни товаров, он должен был работать. Это было началом формирования барщины.

Барщина

Если человек пользовался землей и по каким-либо причинам не мог платить оброк деньгами или продуктами, он должен был отработать определенное время в пользу феодала на своем участке. Именно это и отличает барщину от оброка — это форма ренты.

Барщина была очень распространена в 16 веке. В то время она заменила оброк, определение которого мы уже давали, но просуществовала гораздо меньше времени. Это связано с тем, что не всегда удавалось вырастить на арендованной земле достаточно продуктов, чтобы прокормить семью и отдать ее феодалу. Во времена неурожая крестьянин, плативший оброк своему барину, был вынужден голодать. Поэтому феодалы ввели возможность уплаты оброков путем выполнения бесплатных работ на своих землях.

Это связано с тем, что не всегда удавалось вырастить на арендованной земле достаточно продуктов, чтобы прокормить семью и отдать ее феодалу. Во времена неурожая крестьянин, плативший оброк своему барину, был вынужден голодать. Поэтому феодалы ввели возможность уплаты оброков путем выполнения бесплатных работ на своих землях.

К основным признакам барщины относятся:

- сбор исключительно в виде разнообразного физического труда, а не товара;

- обязательность этой формы выплаты арендной платы за землю для всех без исключения;

- бесплатно.

Общие отличия барщины от повинности

Барщина, вольный труд крепостных на земле помещика, была заимствована из западной части Европы. Это произошло во времена существования Киевской Руси. Сначала его распространение охватило части страны, находящиеся под оккупацией Польши и Литвы. Эти обязательные работы крестьянин выполнял совершенно бесплатно, используя свои инструменты.

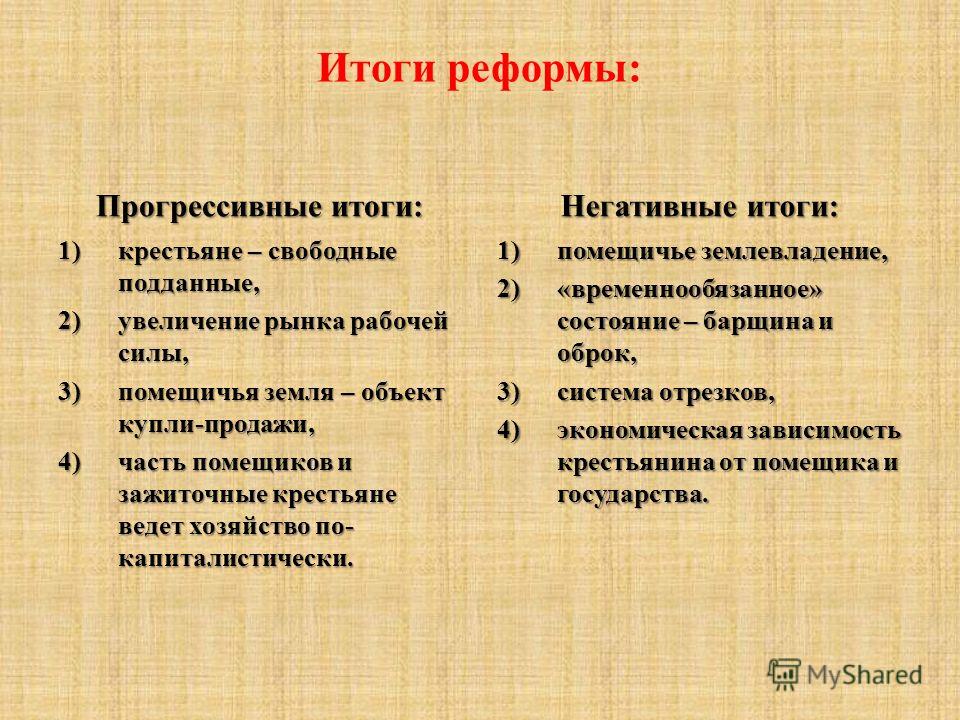

После отмены крепостного права в 1861 году барщина стала временной повинностью. Это выглядело как добровольный договор между крестьянином и землевладельцем. Денежный налог стал более распространенным.

Это выглядело как добровольный договор между крестьянином и землевладельцем. Денежный налог стал более распространенным.

Существование повинностей характеризуется примерно тем же временем, что и распространение барщины. Увольнение — это деньги и продукты, отдаваемые крестьянином помещику. Натуральная форма этой повинности отличается от барщины тем, что помещик собирал прибавочный продукт, произведенный должником. Финансовая форма была не так распространена из-за того, что обычному человеку было очень сложно достать деньги.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что барщина и оброк — это повинности, которые очень часто совмещались.

Основные отличия труда от денежной формы повинности

- Барщина — безвозмездный труд крепостного, выполняемый с применением его личных орудий труда, оброк — определение денежной или продовольственной оплаты.

- Барщину служили не только помещику, но и церкви, монастырю или учебному заведению.

- Труд был более распространен, чем денежные обязательства.

- Барщина основывалась на физическом труде на земле, а сборы могли уплачиваться из доходов от других ремесел, не связанных с сельским хозяйством.

- Денежная форма арендной платы может быть истребована заранее.

- Трудовая повинность была более распространена в сельской местности, а повинности — в городах.

- Крестьянин в оброке теоретически имел больше свободы, чем в барщине.

Конец денежной и отработочной ренты

Несмотря на активную борьбу с этими пережитками феодализма, барщина и повинности существовали довольно долго. Та или иная форма ренты имела место до начала XIX в.век. Основной причиной этого было экономическое состояние страны. Распространение власти феодалов не позволяло экономике развиваться в правильном направлении.

Пошлины, определение которых дано здесь достаточно подробно, были связаны с безденежьем, заставляя крестьян находиться в зависимости от более зажиточных людей. После отмены крепостного права на разрушение феодального строя и перестройку экономики государства ушло несколько десятилетий.

Хитрые помещики постоянно старались максимально распространить барщину, что вызывало недовольство населения. В этом противостоянии оброк и барщина, тесно связанные друг с другом, существовали долгое время.

Нам кажется, что явления прошлых эпох бесконечно далеки от нас, скрыты завесой времени… Но на самом деле, чтобы лучше понять и правильно оценить события, происходящие в реальности, необходимо знать историю. Чем отличались друг от друга такие повинности крестьян, как оброк и барщина? Попробуем разобраться.

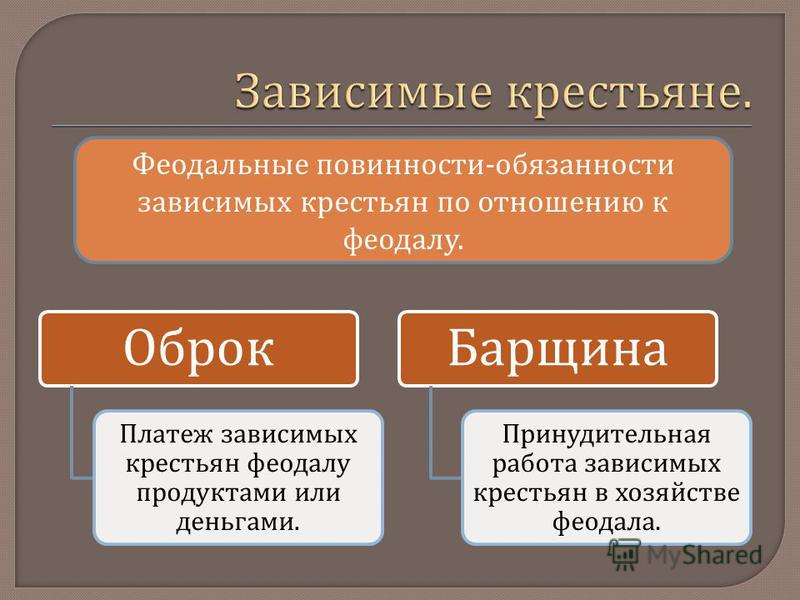

оброк — плата, выраженная продуктами или деньгами, которую крестьяне давали помещикам.

Барщина — принудительный бесплатный труд крепостных на помещичьих землях с их личными орудиями труда.

Сравнение оброка и барщины

Чем отличается оброк от барщины?

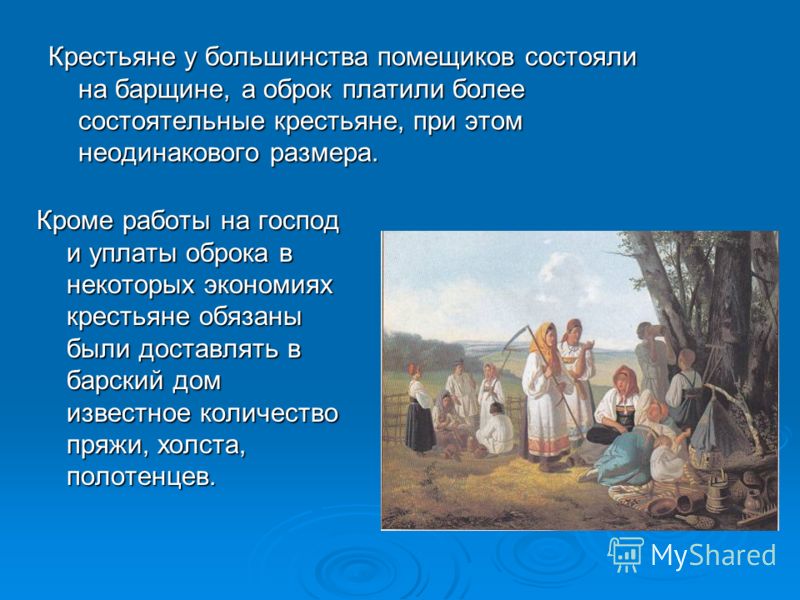

Барщина, вольный труд крепостных на помещичьих землях, была заимствована из Западной Европы и появилась во времена Киевской Руси. Сначала он распространился на те части страны, которые находились под польско-литовской оккупацией. Это был обязательный бесплатный труд, и крестьянин своими орудиями обрабатывал помещичьи наделы. В обязанности входили и пахота, и заготовка зерна и сена, и строительство домов, и возделывание огородов, и прялка льна, и варка пива, и выпечка хлеба. Она развивалась постепенно: сначала это был один день обязательной работы в неделю. Поначалу барщина не поддерживалась юридически, крестьянин мог рассчитаться со своими повинностями, заплатив налог. Но затем условия барщины с каждым столетием все более и более ужесточались, становясь невыносимыми для крестьян. Крестьяне должны были отбывать до 30-40 дней службы за каждую свою землю. После реформы 1861, заключавшейся в отмене крепостного права, барщина сохранялась лишь как временная повинность и определялась добровольным соглашением между помещиком и крестьянином. Основной формой повинности был денежный оброк.

Это был обязательный бесплатный труд, и крестьянин своими орудиями обрабатывал помещичьи наделы. В обязанности входили и пахота, и заготовка зерна и сена, и строительство домов, и возделывание огородов, и прялка льна, и варка пива, и выпечка хлеба. Она развивалась постепенно: сначала это был один день обязательной работы в неделю. Поначалу барщина не поддерживалась юридически, крестьянин мог рассчитаться со своими повинностями, заплатив налог. Но затем условия барщины с каждым столетием все более и более ужесточались, становясь невыносимыми для крестьян. Крестьяне должны были отбывать до 30-40 дней службы за каждую свою землю. После реформы 1861, заключавшейся в отмене крепостного права, барщина сохранялась лишь как временная повинность и определялась добровольным соглашением между помещиком и крестьянином. Основной формой повинности был денежный оброк.

Увольнение существует примерно с того же времени, что и барщина, но встречается реже. Увольнение — это деньги или продукты, которые крестьянин отдал помещику. Оброк, уплачиваемый продуктами, назывался натурой, деньгами — соответственно наличными. Натуральная повинность, в отличие от барщины, заключалась в сборе помещиком прибавочного продукта, который крестьянин производил в своем хозяйстве. Денежные оброки взимались реже, так как крестьянам было труднее добывать деньги.

Оброк, уплачиваемый продуктами, назывался натурой, деньгами — соответственно наличными. Натуральная повинность, в отличие от барщины, заключалась в сборе помещиком прибавочного продукта, который крестьянин производил в своем хозяйстве. Денежные оброки взимались реже, так как крестьянам было труднее добывать деньги.

TheDifference.ru установил, что разница между оброком и барщиной заключается в следующем:

Барщина — безвозмездный труд крепостного на земле помещика его личными орудиями труда, оброк — денежная или продовольственная плата.

Крестьяне могли отбывать барщину не только в пользу помещика, но и в пользу церквей, монастырей, учебных заведений.

Барщина существовала еще со времен Киевской Руси и была более распространена, чем оброк.

Барщина была основана на возделывании земли. Оброк мог быть получен сторонним рыболовством, не связанным с земледелием.

Землевладелец может потребовать предоплату.

Помещики предпочитали, чтобы крестьянин отбывал барщину, так как в этом случае размер отработки определялся только желаниями и потребностями помещика. Но для дворян, живших, не выходя в города, было выгоднее получать оброк.

Но для дворян, живших, не выходя в города, было выгоднее получать оброк.

Считалось, что крестьянин на оброке становился теоретически свободнее, чем на барщине.

форма земельной ренты, безвозмездный подневольный труд зависимого крестьянина, работающего с собственным инвентарем в феодальном дворе. В Западной Европе Б. распространился с Вин-IX вв., с XII-XIII вв. стали заменяться оброками и к XIV-XV вв. сошло на нет. Б. не получил широкого распространения в странах Востока. Он появился в России во времена киевского владычества. Широко распространен в европейской части России во 2-й пол. XVI — 1-я половина XIX вв. После отмены крепостного права в 1861 году он был сохранен за временно повинными крестьянами как издольщик. Отменено 1882

Великое определение

Неполное определение ↓

БАБОЧКА

безвозмездно-подневольный труд крепостного, работающего собственным инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве. Принуждение крестьянина к меновой торговле требовало наибольшего (по сравнению с другими формами феодальной ренты) ограничения его личной свободы, поэтому его широкое применение обычно сопровождалось жесточайшими формами феодальной зависимости. Б. распространились в Западной Европе с 8—9 вв., с 12—13 вв. стали заменяться оброками и к XIV-XV вв. сошло на нет. Появился в России во времена Киевского государства и широко распространился в Европейской России во второй половине 16 — первой половине 19 вв.вв. После отмены крепостного права в 1861 г. оно сохранилось за временно повинными крестьянами как издольщина. Отменено 1882

Б. распространились в Западной Европе с 8—9 вв., с 12—13 вв. стали заменяться оброками и к XIV-XV вв. сошло на нет. Появился в России во времена Киевского государства и широко распространился в Европейской России во второй половине 16 — первой половине 19 вв.вв. После отмены крепостного права в 1861 г. оно сохранилось за временно повинными крестьянами как издольщина. Отменено 1882

Нам кажется, что явления прошлых эпох бесконечно далеки от нас, скрыты завесой времени… Но на самом деле, чтобы лучше понимать и правильно оценивать события, происходящие в реальности, это необходимо знать историю. Чем отличались друг от друга такие повинности крестьян, как оброк и барщина? Попробуем разобраться.

Определение

оброк — плата, выраженная продуктами или деньгами, которую крестьяне давали помещикам.

Барщина — принудительный бесплатный труд крепостных на помещичьих землях с их личными орудиями труда.

Сравнение

Барщина, вольная работа крепостных на помещичьих землях, была заимствована из Западной Европы и появилась во времена Киевской Руси. Сначала он распространился на те части страны, которые находились под польско-литовской оккупацией. Это был обязательный бесплатный труд, и крестьянин своими орудиями обрабатывал помещичьи наделы. В обязанности входили и пахота, и заготовка зерна и сена, и строительство домов, и возделывание огородов, и прялка льна, и варка пива, и выпечка хлеба. Она развивалась постепенно: сначала это был один день обязательной работы в неделю. Поначалу барщина не поддерживалась юридически, крестьянин мог рассчитаться со своими повинностями, заплатив налог. Но затем условия барщины с каждым столетием все более и более ужесточались, становясь невыносимыми для крестьян. Крестьяне должны были отбывать до 30-40 дней службы за каждую свою землю. После реформы 1861, заключавшейся в отмене крепостного права, барщина сохранялась лишь как временная повинность и определялась добровольным соглашением между помещиком и крестьянином. Основной формой повинности был денежный оброк.

Сначала он распространился на те части страны, которые находились под польско-литовской оккупацией. Это был обязательный бесплатный труд, и крестьянин своими орудиями обрабатывал помещичьи наделы. В обязанности входили и пахота, и заготовка зерна и сена, и строительство домов, и возделывание огородов, и прялка льна, и варка пива, и выпечка хлеба. Она развивалась постепенно: сначала это был один день обязательной работы в неделю. Поначалу барщина не поддерживалась юридически, крестьянин мог рассчитаться со своими повинностями, заплатив налог. Но затем условия барщины с каждым столетием все более и более ужесточались, становясь невыносимыми для крестьян. Крестьяне должны были отбывать до 30-40 дней службы за каждую свою землю. После реформы 1861, заключавшейся в отмене крепостного права, барщина сохранялась лишь как временная повинность и определялась добровольным соглашением между помещиком и крестьянином. Основной формой повинности был денежный оброк.

Увольнение существует примерно с того же времени, что и барщина, но встречается реже. Увольнение — это деньги или продукты, которые крестьянин отдал помещику. Оброк, уплачиваемый продуктами, назывался натурой, деньгами — соответственно наличными. Натуральная повинность, в отличие от барщины, заключалась в сборе помещиком прибавочного продукта, который крестьянин производил в своем хозяйстве. Денежные оброки взимались реже, так как крестьянам было труднее добывать деньги.

Увольнение — это деньги или продукты, которые крестьянин отдал помещику. Оброк, уплачиваемый продуктами, назывался натурой, деньгами — соответственно наличными. Натуральная повинность, в отличие от барщины, заключалась в сборе помещиком прибавочного продукта, который крестьянин производил в своем хозяйстве. Денежные оброки взимались реже, так как крестьянам было труднее добывать деньги.

Место находок

- Барщина — безвозмездный труд крепостного на помещичьей земле его личными орудиями труда, оброк — денежная или продовольственная плата.

- Барщина могла отбываться крестьянами не только в пользу помещика, но и в пользу церквей, монастырей, учебных заведений.

- Барщина существовала со времен Киевской Руси и была более распространена, чем оброк.

- Барщина была основана на возделывании земли. Оброк мог быть получен сторонним рыболовством, не связанным с земледелием.

- Землевладелец может потребовать предоплату.

- Помещики предпочитали, чтобы крестьянин отбывал барщину, так как в этом случае размер отработки определялся только желаниями и потребностями помещика.

Но для дворян, живших, не выходя в города, было выгоднее получать оброк.

Но для дворян, живших, не выходя в города, было выгоднее получать оброк. - Считалось, что крестьянин на оброке становился теоретически свободнее, чем на барщине.

В современных условиях существует четыре способа получения прибыли от сдачи земельного участка в аренду:

- прямая аренда;

- аренда участка как природного ресурса;

- процент от прибыли от хозяйственной деятельности арендатора;

- единовременный доход, полученный от передачи земли в аренду.

Два вида феодальной ренты

При феодализме землевладельцы получали от них прибыль в виде барщины и повинностей. Эти формы ренты за землю отличались друг от друга тем, что оброк платился натурой или деньгами, а барщина заключалась в уплате земельной ренты собственным трудом.

Барщина

Далеко не всегда зависимые крестьяне имели возможность платить деньгами или товарами за аренду земли, принадлежащей феодалу. Поэтому им была предоставлена возможность работать в хозяйстве хозяина земли.

Нетрудно догадаться, что условия здесь могли быть совершенно разными — от количества дней в неделю, месяца или года до объема выполняемой работы. В то же время оценка качества труда была всецело прерогативой феодала в зависимости от его характера и лояльности к зависимому крестьянину.

В своем окончательном виде барщинный труд закрепился после образования феодального строя, а так как этот процесс происходил в разных странах по-разному, то и сроки его применения везде различны.

В России, например, барщина существовала около трехсот лет — с XVI по XIX века — до отмены крепостного права. Во Франции этот вид платы за земельную ренту существовал уже в 7 в. В Англии барщина была отменена после указа короля Эдуарда III «Устав пахарей», изданного им в 1350 году, за 200 лет до ее возникновения в России.

Законодательное регулирование также различалось в разных странах и в разное время. В той же Франции подчиненные крестьяне дифференцировались, но наиболее бесправными из них были крепостные с 7 по 12 вв. подвергались произвольной барщине, зависевшей исключительно от аппетитов помещика.

подвергались произвольной барщине, зависевшей исключительно от аппетитов помещика.

В Англии, где король признавался верховным феодалом и собственником всех земель, такого произвола не было. Кроме того, на Туманном Альбионе ощущалась нехватка рабочей силы, а спрос на нее превышал предложение, что вынуждало феодалов набирать крестьян для работы на выгодных для них условиях. Вот почему был издан «Устав о пахарях», по которому все вольнонаемные или подневольные работники стали получать за это плату. Но уже в XI веке размер крестьянских повинностей в Англии был закреплен законом, и было учреждено специальное присутствие для разрешения возникающих по этому вопросу разногласий и споров.

В России положение крепостных было намного хуже. До конца 18 века законом не регламентировался размер повинности, которую крестьяне несли в барщину. Помещики сами устанавливали время и объемы работ, и некоторым крестьянам не хватало времени работать на себя. Поэтому было очень сложно.

Зараженная европейским вольнодумством Екатерина II пыталась полностью отменить крепостное право, но отказалась от этой идеи по настоянию Сената. Настоящую революцию в отношениях между помещиками и крепостными совершил ее сын Павел I. 5 апреля 179 г.7 он издал «Манифест о трехдневной барщине».

Настоящую революцию в отношениях между помещиками и крепостными совершил ее сын Павел I. 5 апреля 179 г.7 он издал «Манифест о трехдневной барщине».

По этому указу помещики могли привлекать крестьян к барщине не более трех дней в неделю и запрещалось делать это в выходные и праздничные дни. Эти порядки оставались практически неизменными до 1861 года, когда было отменено крепостное право. Однако с его отменой барщина некоторое время сохранялась. Это могло быть взаимное соглашение между крестьянином и помещиками, а если такого соглашения не было, то барщина регулировалась законодательно установленными правилами. Они предоставили:

- Ограничение барщины либо по количеству рабочих дней, либо по определенной площади участка, на которой женщины работают не более 35, а мужчины не более 40 дней в году.

- Деление дней по временам года, а также по полу человека, отрабатывающего барщину. Они делились на мужские и женские.

- Отныне регламентировался порядок работ, наряд для которых назначался с участием сельского старосты с учетом пола, возраста, состояния здоровья рабочих, а также их способности сменять друг друга.

- Качество труда должно ограничиваться требованием соответствия физических возможностей работников и состояния их здоровья.

- Правила ввели порядок учета барщины.

- И, наконец, созданы условия для отбывания различных видов барщины: работа на помещичьих заводах, руководящие хозяйственные должности и т. д.

В целом были созданы условия, которые давали крестьянам право в случае добровольного соглашения с помещиками выкупать землю, на которой они работают. Остается только добавить, что барщина отрабатывалась не только на помещичьих землях, но и на землях, принадлежащих государству или монастырям.

оброк

Эта повинность обязывала крестьянина платить помещику произведенными продуктами или полученными за них деньгами. Поэтому данная форма использования недвижимости наиболее подходит под привычное сегодня понятие ренты.

Область применения оброчной системы гораздо шире, чем барщины. Магазины, кабаки и другие торговые точки продавались за оброк с торгов. Промышленные объекты, такие как мельницы, кузницы и т. Д. Это также был район охоты и рыболовства. Повинность зависимых крестьян от помещиков есть только одна из сторон повинностей.

Промышленные объекты, такие как мельницы, кузницы и т. Д. Это также был район охоты и рыболовства. Повинность зависимых крестьян от помещиков есть только одна из сторон повинностей.

Ну а началось все с Древней Руси, когда только зарождалось образование налогов. Начались князья, которые стали брать дань со своих вассалов в виде товаров и денег. Вассалы, в свою очередь, переложили эти проблемы на плечи зависимых от них людей, оставив часть дани себе.

Затем этот строй, при становлении феодализма в России, перешел в отношения между помещиками и крепостными. Очевидно, что крестьяне с особой хозяйственной жилкой, предпринимательским талантом и золотыми руками могли платить оброк.

Все остальные были обречены на барщину.

У оброка есть и другая отрицательная сторона — в средние века на Руси в качестве оброка сдавались целые деревни со стариками, детьми, хозяйствами и всем скарбом. При этом арендатор платил хозяину, государству, себя не забывал, а средства получал, разумеется, за счет крестьянского труда.

Сеньориализм

Рисунок дворянского сеньора 1745 годаСеньорализм, иногда известный как сеньоральный феодализм, представлял собой систему организации и землевладения в сельской Франции до революции. В соответствии с этой системой крестьяне были обязаны платить землевладельцу сеньориальные оброки, уплачиваемые либо наличными, либо продуктами, либо рабочей силой. Сеньориальная система стала заметным источником недовольства и центром перемен во время напряженности 1780-х годов.

Определение

Сеньориализм иногда называют «феодализмом», хотя это не совсем правильно. В то время как сеньориализм, безусловно, произошел от средневекового феодализма и сохранил некоторые его практики, настоящий феодализм исчез из Франции примерно за два столетия до революции.

В отличие от феодализма, основа сеньориальной системы была почти полностью экономической. Он требовал, чтобы крестьяне, занимавшие землю, принадлежавшую сеньору («господин»), платили феодальные повинности (деньгами, продуктами или услугами) . 0226 сеньор .

0226 сеньор .

Сеньориализм и феодальные повинности были значительным источником недовольства в конце 18 века, особенно в северной Франции, где сеньориализм был более распространен, а вес феодальных повинностей был тяжелее.

Феодальное происхождение

Французский сеньориализм произошел от средневекового феодализма, доминирующей политической, социальной и экономической системы в Европе в Средние века. Феодализм был иерархической системой, которая организовывала сообщества, чтобы они могли прокормить, снабдить и защитить себя.

Несмотря на то, что феодализм по своей сути неравный, он связывал различные классы общества рядом уз или обязательств. Лорд позволял крестьянам или крепостным работать на его земле. Взамен крестьяне отдавали часть своего зерна или продуктов господину. Лорд также поделился своей землей со своими рыцарями, которые помогали защищать королевство. Все классы вносили в церковь дары и десятины, веря, что это принесет благословения от Бога.

Эти феодальные отношения обеспечили средневековым европейцам де-факто форма правления и достаточно стабильности и безопасности, чтобы выжить в небольших сообществах.

Элементы феодализма

Семья французских крестьян, картина Ленена в середине 1600-х годовК началу 1600-х годов средневековый феодализм во Франции угас. На рубеже 18-го века во Франции было сильное национальное правительство и быстро меняющаяся экономика, но во многих сельских районах сохранились остатки феодализма.

Эта разбавленная форма феодализма, которую историки теперь называют сеньориализмом, была в основном экономической. Это касалось главным образом собственности, владения и обслуживания земли.

Сохранение этих феодальных практик в рамках модернизирующейся капиталистической экономики было анахронизмом. Несмотря на это, сеньоризм защищали французское дворянство и церковь — даже богатые представители буржуазии, которые сами лелеяли амбиции стать сеньорами.

По словам историка Джека Сенсера, «французское общество было своего рода гибридом, не полностью свободным от феодального прошлого и не полностью им захваченным».

Феодальные повинности и полномочия

Работа сеньориализма была по своей сути односторонней, с большим количеством выгод для лорда и малой, если вообще была, для крестьян.

сеньор раздал участки своего поместья небольшими участками отдельным лицам или небольшим группам. Те, кто занимал и обрабатывал землю сеньора, облагались рядом феодальных повинностей, в том числе чампартом (оплачиваемым зерном или продуктами) и цензом (оплачиваемым наличными).

Там, где система была самой сильной, землевладелец мог устроить сеньорский суд в своем поместье и выносить судебный приговор крестьянам, которые там жили; таких судов насчитывалось более 70 000, хотя они работали нечасто.

сеньор мог также потребовать столь ненавидимую барщину , которая требовала, чтобы каждый крестьянин-мужчина бесплатно работал в течение нескольких дней над собственными проектами сеньора, такими как обработка его земли или ремонт его дома, заборов, мостов или дорог. .

.

В некоторых регионах сеньор владел мукомольной мельницей, хлебопекарной печью и виноградным прессом — всей жизненно важной инфраструктурой в деревне — и требовал ежегодных платежей за их использование ( banalités ). Сеньор также может быть единственным лицом, которому разрешено владеть свиньями-самцами или крупным рогатым скотом, за которые он взимает плату за вязку или разведение.

Критика

Хотя большинство сеньоров были дворянами, так было не всегда. Многие представители духовенства и состоятельные буржуазии приобрели сеньоров (феодальных поместий) в 17 и начале 18 веков.

Статус и атрибуты сеньора — феодальные повинности, исключительные права на охоту, индивидуальная скамья в местной церкви и так далее — были престижны и высоко ценились.

Сеньориальная система подвергалась нападкам на протяжении 1700-х годов. Многие философы осуждали историческое происхождение сеньоральных пошлин, которые вытекали из средневековых представлений о вотчине и верности, но не имели юридической основы. Они также критиковали систему за ее неравенство, отмечая, что в каких-то 90 226 сеньориях 90 227 крестьян существовали фактически как рабы.

Они также критиковали систему за ее неравенство, отмечая, что в каких-то 90 226 сеньориях 90 227 крестьян существовали фактически как рабы.

Некоторые радикальные теоретики считали, что сеньоральная экономика сдерживает сельскохозяйственное производство; Они утверждали, что более открытый рынок труда будет способствовать экономическому прогрессу.

Административная и бумажная работа, связанная с поддержанием сеньориальной системы, также была обширной и сложной. В отличие от Средневековья, феодальные повинности 18 в. обычно фиксировались в договорах и актах, связанных с землевладением.

Причина революции?

Кажье третьего сословия с начала 1789 г.В какой степени сеньориализм был причиной Французской революции? Историки долго размышляли над этим вопросом. Однозначно ответить на него сложно, поскольку сеньориализм был региональным явлением, которое принимало разные формы и вызывало разную реакцию.

Например, сеньорские сборы применялись по-разному в зависимости от места и в одних регионах взимались более строго, чем в других. Они были пропорционально тяжелее на севере Франции, чем на юге, например, по крайней мере, для сбора чампар и ценз .

Они были пропорционально тяжелее на севере Франции, чем на юге, например, по крайней мере, для сбора чампар и ценз .

Несмотря на такое неравномерное применение, возражение против сеньориальных сборов было довольно распространенным явлением во Франции. Лучшее свидетельство этому можно найти в cahiers de doléance , книгах жалоб, составленных в начале 1789 года.для подачи в Генеральные штаты.

cahiersТщательные исследования cahiers de doleance , составленные третьим сословием, показывают, что сохранение феодальных прав в их нынешнем виде практически не поддерживается.

Большинство cahiers (55 процентов) предложили отменить champart и cens , хотя и с некоторой компенсацией сеньору . Меньшая часть (36%) предложила реформировать или объединить эти платежи.

cahiers аналогичным образом выступали против banalités , утверждая, что они должны быть упразднены с (43%) или без (40%) компенсации сеньору .

Взгляд историка:

«В 1780-х годах французский лорд мог собирать со своих крестьян различные денежные и материальные платежи; могли настаивать на том, чтобы близлежащие деревни перемалывали зерно на феодальной мельнице, пекли хлеб в феодальной печи, давили виноград в феодальной давильне для вина; мог установить дату сбора винограда; мог рассматривать местные дела в своем собственном суде; мог претендовать на особо любимые скамьи в церкви для своей семьи и указывать на семейные гробницы под церковным полом; могли заниматься запрещенными крестьянами удовольствиями — охотой, разведением кроликов или голубей».

John Markoff

1. Сеньориализм — это система землевладения, использовавшаяся в некоторых сельских районах Франции 18 века. Он был получен из средневекового феодализма и содержал в себе его аспекты.

2. В отличие от средневекового феодализма, который связывал социальные классы и обеспечивал стабильность и безопасность в небольшом сообществе, сеньориализм 18 в. принимал форму земельного договора между сеньором (лордом или землевладельцем) и крестьянином-фермером.

принимал форму земельного договора между сеньором (лордом или землевладельцем) и крестьянином-фермером.

3. В сеньориальных владениях крестьяне были обязаны платить ежегодные платежи , сеньор , наличными ( cens ) или продуктами ( чампарт ). Сеньор также взимал налоги за использование инфраструктуры, такой как мельница, винный пресс и пекарня ( banalités ).

4. сеньор мог также потребовать от своих арендаторов периода неоплачиваемого труда, называемого барщиной . Многие крестьяне также подчинялись сеньоральным судам, за которыми ведал сеньор .

5. Феодальные повинности, введенные при сеньориализме, хотя и не применялись единообразно по всей Франции, тем не менее были непопулярны. Это отражено в cahiers de doléance составлен Третьим сословием в начале 1789 года.

Информация о цитировании

Название: «Seigneurialism»

Авторы: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson

Publisher: Alpha History

:

5 Mb.

5 Mb.