7 нестандартных видов оружия Первой мировой войны, о которых вы не знали

Первая мировая стала настоящим полигоном для обкатки новых видов вооружения

Любителям истории и широкой общественности многие из видов оружия хорошо известны. Аэроплан, отравляющие газы, танки, цеппелины (дирижабли), крупнокалиберная артиллерия, бронеавтомобили и пулеметы – все эти виды оружия знакомы нам по ужасающим кадрам, снятым в окопах «Великой войны».

Но некоторые, подчас необычные и курьёзные, виды оружия остаются за кадром. Человеческий разум особенно богат на выдумки, касающиеся средств разрушения и уничтожения себе подобных. Оружейники во все времена придумывали самые нестандартные боевые механизмы и средства. И сегодня наш разговор пойдет о них.

Флешетта

Наиболее интересным и обсуждаемым, а к тому же еще и эффективным видом нестандартного оружия Первой мировой войны, стала флешетта. Что же это такое?

С появлением над полями сражений авиации командованию неизбежно приходила мысль о возможности использования летательных аппаратов не только для разведки, но и в качестве бомбардировщиков. В ходе войны применялись и ручные, и подвесные бомбы различных типов. Но во Франции пошли дальше и придумали флешетту.

В ходе войны применялись и ручные, и подвесные бомбы различных типов. Но во Франции пошли дальше и придумали флешетту.

Флешетта – небольшой заостренный и тяжелый дротик длиной от 15 сантиметров. Такие снаряды в огромных количествах предполагалось сбрасывать с низколетящих аэропланов в местах скопления пехоты и кавалерии противника. В России это средство массового поражения называли «стрелками».

Флешетты вскоре стали применять все стороны конфликта на Западном фронте. Летящая с высоты тяжелая флешетта могла пробить толстый лист фанеры или доску. Бывали случаи, когда «стрелка» пробивала всадника и лошадь насквозь, останавливаясь только в земле. Из специальных коробок, закрепленных под фюзеляжем, несколько аэропланов раскидывали тысячи флешетт. Особенно это любили делать немцы. Горе было попавшему под такую атаку батальону на марше или не успевшим укрыться окопникам.

Рогатка

Да-да! Не удивляйтесь, самая простая рогатка. А еще похожая по принципу действия – катапульта. Конечно, эти приспособления не были изобретены в годы Первой мировой, они существуют тысячи лет. Но в условиях позиционного противостояния они нашли себе новое применение.

Конечно, эти приспособления не были изобретены в годы Первой мировой, они существуют тысячи лет. Но в условиях позиционного противостояния они нашли себе новое применение.

Часто в моменты затишья всё равно требовалось вести беспокоящий огонь по траншее противника. Неосторожно высунувшийся солдат или офицер сразу становились жертвой снайпера. Но со временем противники закапывались в землю всё глубже. Полевая фортификация и разнообразные окопные ухищрения сводили на нет даже огонь артиллерии, а не только пулеметно-ружейную стрельбу.

Тогда-то на арену противостояния и вышли рогатки. Во врага летели крупные, размером с гранату, камни. Хорошо пристрелявшись и научившись закидывать камень в окоп противника, «рогатчик» пускал в дело уже боевую гранату. Разорвавшись в окопе, она могла причинить немало бед зазевавшимся вражеским солдатам.

Со временем рогатки укрупнялись, «росли» до настоящих тяжелых окопных катапульт. Таким способом метали всё, что было под рукой: связки гранат, самодельные бомбочки и фугасы, разнообразную взрывчатку, снаряды и авиабомбы. Словом, чтобы выжить, действовали в соответствии с народной мудростью: «Голь на выдумки хитра».

Словом, чтобы выжить, действовали в соответствии с народной мудростью: «Голь на выдумки хитра».

Подкоп

Ещё один древнейший способ войны. Когда-то подкопами штурмовали крепости и неприступные бастионы. Теперь пришла очередь, как мы уже говорили, хитроумно отрытых оборонительных полос из окопов, траншей и блиндажей с ДЗОТами.

С развитием позиционной войны начали происходить совершенно немыслимые ранее подземные схватки. Доходило до туннельных боев. Противники формировали специальные «подземные» роты и батальоны.

Иногда удавалось взорвать под укреплениями противника несколько тонн взрывчатки, которая буквально поднимала землю и вырывала из линии обороны целый кусок. Или, наоборот, французы, «перепахав» артиллерией окопы, занимали их пехотой, а целые батальоны немецкой пехоты наносили контрудары из подземных ходов, уйдя в тыл.

Противники слушали друг друга, прислоняя к стенкам туннелей эндоскопы и слуховые трубки, делали контрподкопы. А к контрподкопам подводились уже и другие контрподкопы. Вот такая была «крысиная война».

Вот такая была «крысиная война».

Бронежилет

Это средство считается привычным нам сегодня. Как известно, доспехи вышли из употребления задолго до начала Первой мировой. А привычные нам «броники» появились лишь в 70-80-е годы XX века. Но чудовищные потери в пехоте, происходившие в лобовых атаках при встречном пулеметном огне, заставили искать средства индивидуальной бронезащиты пехотинца.

Так враждующие стороны вспомнили о тяжелых железных доспехах. В начале XX века они выглядели как нечто среднее между средневековыми рыцарскими кирасами и современными бронежилетами. Облаченные в броню пехотинцы могли выдерживать иногда и винтовочный выстрел. Особенно известны своей непробиваемостью стали итальянские Ардити и немецкие штурмовые части. В целом новейшая на тот момент тактика штурмовых групп давала неплохие результаты, а бронированные (иногда с дополнительными броненакладками на касках) и вооруженные массой гранат и автоматическим стрелковым оружием штурмовики эффективно выполняли задачу по зачистке вражеских окопов. Чего нельзя было сказать о простых пехотных батальонах, шедших в атаку в полный рост.

Чего нельзя было сказать о простых пехотных батальонах, шедших в атаку в полный рост.

Кстати, любопытной разновидностью бронезащиты стали бронетрусы(!) для авиаторов, защищавшие их от выстрелов с земли.

КонтртанкПусть вас не вводит в заблуждение это слово. Под контртанком мы подразумеваем десятки вариантов передвижных бронещитов. Каждая воюющая сторона изготовила несколько вариантов таких бронезаграждений.

Они могли передвигаться по полю, но были рассчитаны на одного стрелка, им же лично и управлялись. Несколько же таких «машин» представляли собой этакую бронестену с бойницами, неуклюже на колёсиках надвигавшуюся на врага.

Придумывались и медицинские бронесанки или повозки для эвакуации раненых. Были даже саперные лопатки с функцией бронебойницы для винтовки.

Впрочем, как вы понимаете, эффект от таких выдумок был весьма сомнительным. А те, кто на себе проводил опыты с подобными поделками, часто расставались с жизнью.

ПроволококосилкаЕщё одним курьезнейшим изобретением стала самая настоящая проволококосилка. Опутанные тысячами километров колючей проволоки «ничейные земли» представляли собой серьезную преграду для наступающей пехоты. Да что там люди, целый танк мог завязнуть в тоннах проволоки. Требовалось придумать средство для преодоления этой досадной преграды.

Опутанные тысячами километров колючей проволоки «ничейные земли» представляли собой серьезную преграду для наступающей пехоты. Да что там люди, целый танк мог завязнуть в тоннах проволоки. Требовалось придумать средство для преодоления этой досадной преграды.

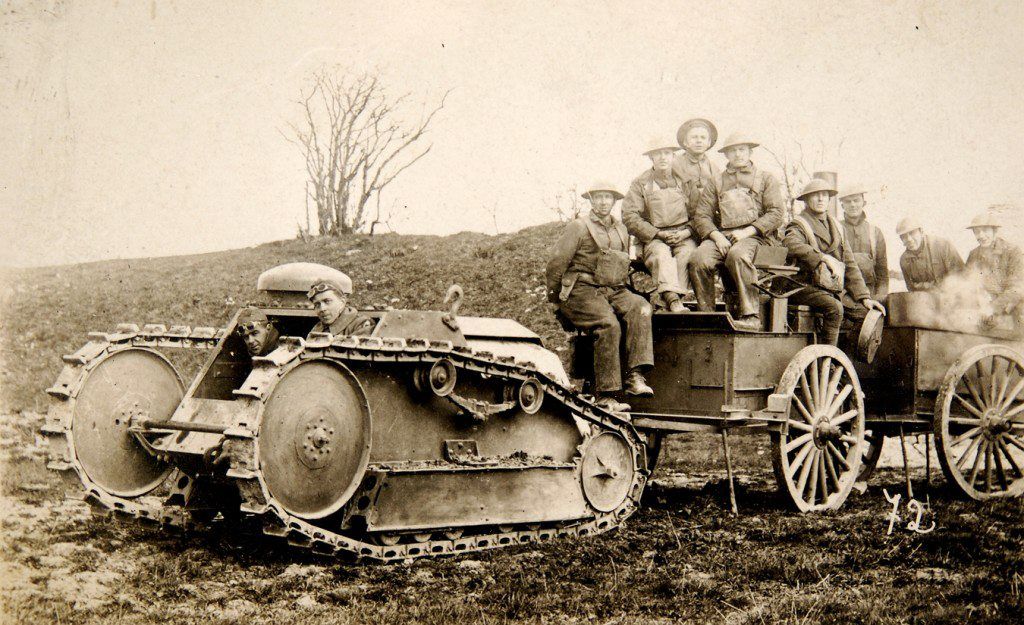

Тогда по аналогии с сенокосилкой французы и англичане изобрели проволококосилку. На базе трактора или автомобиля устанавливался секатор, и машина, прикрытая бронекорпусом, медленно шла вперед, перемалывая ряды проволоки.

Но это гладко выглядело в мечтах изобретателей. На деле же эти машины были весьма неуклюжими и очень убогими поделками, постоянно ломающимися, застревающими в изрытых воронками полях боев. А главное, путающиеся в клубках своего главного врага – колючей проволоки. Эксперимент не удался.

Кстати, французы, совсем отчаявшись, придумали стрелять настоящими абордажными крюками из пушек в сторону колючей проволоки. Надежды строились на том, чтобы зацепить и разорвать ряды заграждений. Об эффекте этой идеи вы можете догадаться сами.

Боевые катамараны и ходули

Для преодоления водных преград были придуманы индивидуальные средства – боевые катамараны. На манер лыж к ногам пехотинца крепились продолговатые поплавки, на которых он должен был плавно пересечь реку или ручей. Естественно, многочисленная пехота, переправляющаяся подобно уткам через реку, была отличной мишенью.

Тогда французы стали оснащать свою пехоту ходулями(!) для пересечения неглубоких водоемов. И опять же понятно, к чему это привело.

Отдельно следует упомянуть итальянский гусеничный катер Грилло. Этот гибрид катера и трактора был амфибией, вооруженной торпедами. Предназначался для атак кораблей на рейде. Закончилось это, естественно, расстрелом неуклюжей машины.

Конечно, мы рассказали вам не обо всех диковинных задумках инженеров «Великой войны». Был и огнемет, и серийный миномет, и многое другое. Но приведенные выше изобретения малоизвестны. Некоторые из них оказали влияние на ход войны, а некоторые – нет. Но, несомненно, все эти идеи выглядят очень нестандартно на фоне привычных образов пехотных атак.

Обложка: topwar.ru

День окончания Первой мировой войны | История и техника

Историки до сих пор спорят о том, была ли Первая мировая война неизбежной или же стала неожиданностью для всего мира. Так или иначе, после выстрела в Сараево 28 июня 1914 года события опережали друг друга со скоростью и неотвратимостью локомотива.

Первые раскаты выстрелов прогремели в Сербии (где австрийские войска 28 июля 1914 года начали бомбардировку Белграда), и в Люксембурге: немецкие войска вторглись в его пределы 1 августа. В тот же день Германия объявила войну России.

Меньше чем через три недели русская армия предприняла наступательную операцию в Восточной Пруссии. Войска сражались мужественно и достойно. И, хотя наступление и завершилось неудачно, оно помогло Франции и Великобритании выиграть в тяжелейшей битве на Марне: немецкое командование было вынуждено перебросить на Русский фронт несколько соединений.

Воины 10-го батальона Глостерширского полка — фото на память утром 15 сентября 1915 года, за считаные часы до начала наступления на Лоос.

К тому времени Российская империя уже померилась силой с Австро-Венгрией. Британские экспедиционные силы вступили в сражение при Монсе 23 августа 1914 года, а четыре дня спустя японская эскадра блокировала немецкий порт Циндао в Китае.

30 октября того же года в войну на австро-германской стороне вступила Османская империя. России предстояло бороться с ней в Закавказье и Персии, а британской армии, помимо территории Ирана, в Дарданеллах и на всем Ближнем Востоке.

География Великой войны была неслыханно обширной. Сухопутные сражения полыхали в Европе, Азии, Африке и «далее везде», вплоть до островов Новой Гвинеи. В ходе морских сражений и «подводной войны» корабли погибали и шли ко дну в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. За четыре с лишним года война на выбывание империй вовлекла в свою орбиту 38 государств; не все из них пережили это противоборство, по итогу явившее миру плеяду новых стран. Десятки миллионов человек стали под ружьё, и потери во всех армиях были колоссальными.

Расхожее представление о Первой мировой войне — многокилометровые линии траншей, заливаемые дождем и свинцовым градом, из которых месяц за месяцем пехота с обеих сторон поднимается в отчаянные атаки в борьбе за несколько сотен, а то и десятков метров «ничейной земли». Этот стереотип одновременно и верен, и нет. Не вся Великая война выглядела так, и не с первого дня.

Огнеметы в действии на Западном фронте Первой мировой войны.

В 1915 году Центральные державы нанесли сильнейший удар на Востоке, стремясь вывести Россию из войны. Русская армия отступила, но в следующем году сделала ответный ход: знаменитый Брусиловский прорыв едва ли не поставил на колени Австро-Венгрию. В том же 1916-м году англо-французские армии сражались с германскими войсками на Сомме, ценой огромных потерь продвинувшись на 10 км. Первая мировая была войной коалиций: наступление или условное затишье на одном фронте сопровождалось действиями на другом. Где-то линии фронтов и окопов двигались вслед за огненными валами артиллерии, где-то, как в Сморгони, участок фронта оставался незыблемым в течение 810 дня.

Первая мировая война была не только траншейной, но и крепостной, в диапазоне от мощного бельгийского Льежа, продержавшегося 11 дней (420-мм мортиры Круппа сравняли счет между гарнизоном и полевой армией) до сравнительно небольшой крепости Осовец, с сентября 1914 по август 1915-го отразившей несколько приступов и так и не взятой неприятелем в бою. Особенно кровопролитной стала борьба за французский Верден в 1916 году, когда огнеметы и пулеметы зачищали все живое на дистанции действительного огня, а бомбардировка превратила местность по фронту в подобие лунной поверхности.

Защитники Икскюльской предмостной позиции в первой линии. 176-й пехотный Переволочский полк. 15 ноября 1916 г.

Эта война воскрешала призраков прошлого, по суеверным слухам — порой буквально. При Монсе британских солдат, согласно рассказам в тогдашней прессе, вел в атаку сам святой Георгий, а духи английских лучников, победители в битве при Азенкуре 1415 года, поддерживали стрельбой. Солдаты в окопах бились отнюдь не эфемерными клинками, кистенями и дубинками, подчас — мастерили копья, привязывая кинжалы к жердям, как в эпоху давно минувшего Средневековья. Но несмотря на подобные осколки прошлого, Первая мировая являлась войной технологий.

Солдаты в окопах бились отнюдь не эфемерными клинками, кистенями и дубинками, подчас — мастерили копья, привязывая кинжалы к жердям, как в эпоху давно минувшего Средневековья. Но несмотря на подобные осколки прошлого, Первая мировая являлась войной технологий.

Достаточно сказать, что первое и вместе с тем последнее крупное конное сражение той войны разыгралось в самом ее начале, 21 августа 1914 года на Юго-Западном фронте, близ Ярославиц. Русская и австрийская кавалерийские дивизии сошлись в сече, а ее исход укрыло пологом тьмы полное солнечное затмение. После заката века конницы война продолжала бросать воюющим державам один технологический вызов за другим. Отвечать на эти вызовы становилось все более важно; промедление здесь буквально было подобно смерти. Причем подобный военно-технологический скачок был выполнен не с места, а подготовлен предшествующим развитием науки и техники. Многие знаковые для военного дела явления Великой войны дебютировали ранее. Первый в истории боевой вылет самолета состоялся 22 октября 1911 года в ходе итало-турецкой войны, Огнеметы начали массово производиться еще до 1914-го, хлор и фосген были открыты либо синтезированы еще в XVIII–XIX веках.

Британский танк Mark I с пушечным вооружением на поле боя.

Как известно, первыми их на поле боя вывели британцы. Эрнест Данлоп Суинтон придумал и оформил в виде проекта идею боевой машины на гусеничном ходу. «Продавил» свою идею, несмотря на весь консерватизм военной верхушки империи. Был одним из двух человек, 24 декабря 1915 года выбравших краткое и звучное слово «танк» для наименования прототипа новой машины.

Уильям Эшби Триттон настоял на звеньевой цепи для гусеничной ленты первого прототипа танка, а вместе с ним трудился инженер Уолтер Гордон Вильсон. 15 сентября 1916 года их детища, ромбовидные Mark I, грузно пошли в первую в истории танковую атаку на Сомме, поражая немецких солдат в траншеях и их воображение. Эволюция, производство и служба этих машин продолжались не только во время Первой мировой, но и после ее окончания.

Англо-американский танк Mark VIII Liberty.

«Отцами танков» во Франции стали Эжен Брийе, Эмиль Римайо и Жан-Батист Этьен. Первый из них спроектировал танк «Шнейдер» (Schneider CA1) на шасси трактора «Холт», вооруженный 75-мм пушкой и пулеметами Гочкиса. Эти машины впервые пошли в атаку 16 апреля 1917 года в ходе печально известного «наступления Нивеля»: из 132 танков было выбито чуть более половины, не в последнюю очередь из-за емкостей с горючим, располагавшихся снаружи на уступах в кормовой части. В мае того же года топливные баки забронировали и перенесли на корму, но осадочек все же остался, как и прочие конструктивные недостатки, прежде всего низкая проходимость.

Французский танк «Шнейдер».

Римайо сконструировал средний танк «Сен-Шамон» (Saint Chamond) на вдвое более длинном шасси, коробкой бронекорпуса и длинноствольной 75-мм пушкой спереди. Боевой дебют этих танков не заладился из-за артиллерийского огня неприятеля, а также банальных поломок. В июле 1918 года под Суассоном «Сен-Шамоны» показали себя должным образом под ливнем пуль, а на исходе войны успешно действовали в качестве самоходок.

Наконец, Этьен являлся вдохновителем французского танкостроения, первым сформулировал концепцию легкого танка и всецело поддержал серийное производство первого из них — Renault FT, а бронетехникой завтрашнего дня считал средние по боевой массе танки. Танки «Рено» чуть не опоздали на поля сражений Великой войны, но с 31 мая по 11 ноября 1918 года приняли участие в 3292 боестолкновениях с противником. Этьен участвовал и в работе над проектами тяжелых танков, но они не были воплощены в металле до конца войны.

Этьен участвовал и в работе над проектами тяжелых танков, но они не были воплощены в металле до конца войны.

Французский танк Renault FT. Фото было сделано уже в годы Второй мировой войны.

В Германии работами над первым серийным танком, тяжелым A7V, руководил опытнейший инженер Йозеф Фольмер. Толщина брони корпуса машины на прямоугольной раме равнялась 15 мм, доходя до 30 мм только во фронтальной проекции. A7V был вооружен вынесенной вперед 57-мм пушкой и пулеметами MG-08 по периметру корпуса.

Немецкий танк A7V.

Немцы заметно отстали от англичан и французов в производстве и начале применения своих грозных детищ — первый экземпляр танка был выпущен ими только в октябре 1917-го, а их общее количество не превысило двух десятков. Тем не менее 24 апреля 1918 года у Виллер-Бретонне на севере Франции три A7V сошлись с десятью британскими машинами в первом в истории танковом бою. В нем не оказалось явного победителя, хотя превосходство пушек 30-тонных немецких танков над английскими «Уиппетами» с пулеметным вооружением было неоспоримым. Разрабатывались в Германии и другие проекты тяжёлых танков, но они не получили развития до конца Великой войны.

Разрабатывались в Германии и другие проекты тяжёлых танков, но они не получили развития до конца Великой войны.

Немецкий проектный танк K-Wagen, фото макета.

В Италии, ставшей в годы Первой мировой союзницей Антанты, разработка собственного танка началась еще в 1916 году. Она увенчалась созданием массивного Fiat 2000 — боевой массой 42 тонны и высотой более 3-х метров, оснащенного 65-мм горным орудием и семью пулеметами. Этот танк опоздал на поля сражений Великой войны. Первый серийный образец Fiat 2000 был продемонстрирован публике лишь весной 1919 года. Однако два первенца итальянского танкостроения были направлены в Ливию для колониальной службы, где их экипажи успели и повоевать.

Итальянский танк Fiat 2000.

Россия в годы Первой мировой войны не создала собственного танка — во всяком случае пошедшего в серию и применявшегося в бою. На сегодняшний день известен ряд оригинальных проектов боевых машин, разработанных в России в те годы. «Вездеход» конструкции А. А. Пороховщикова, нередко именуемый первым отечественным танком, таковым всё же не являлся, будучи машиной без вооружения и брони.

«Вездеход» конструкции А. А. Пороховщикова, нередко именуемый первым отечественным танком, таковым всё же не являлся, будучи машиной без вооружения и брони.

«Вездеход» Пороховщикова на испытаниях. За рулём машины, в фуражке с очками — лично А. А. Пороховщиков.

Циклопический «Царь-танк», сконструированный инженером Н. Н. Лебеденко, был построен и испытан, но сам по себе выпадал из классификации танков даже по меркам тех лет. Крупнейшая из когда-либо спроектированных боевых машин — «эпициклоид “Обой”» высотой свыше 600 метров и почти километровой ширины — не была, да и не могла быть воплощена в металле. Первым же отечественным танком стал «Рено-русский», вышедший на испытания 31 августа.

«Царь-танк» Н. Н. Лебеденко на испытаниях.

Следует отметить, что русские военные, инженеры и разведчики держали руку на пульсе танкостроения, наблюдали за испытаниями британских «ромбов», переводили и составляли первые наставления по противотанковой борьбе — новое, непривычное слово встречается в архивных документах в различных вариантах: «тэнк», «танка», «танко» и т. п. Однако они не применялись в бою на Русском фронте Первой мировой вплоть до выхода России из нее 3 марта 1918 года.

п. Однако они не применялись в бою на Русском фронте Первой мировой вплоть до выхода России из нее 3 марта 1918 года.

«Эпициклоид “Обой”», эскиз общего вида.

11 ноября 1918 года, в 5 часов 10 минут утра, в железнодорожном салон-вагоне союзного главнокомандующего маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу было подписано соглашение о перемирии. В тот же день в ознаменование подписания перемирия прогремел 101 залп — последние выстрелы Первой мировой войны. Но эпоха танков только начиналась.

Автор текста — Юрий Бахурин

Технологии Первой мировой войны

Военные технологии всегда формировали и определяли способы ведения войн. Однако Первая мировая война ознаменовалась широтой и масштабом технологических инноваций беспрецедентного воздействия. Это была первая современная механизированная промышленная война, в которой материальные ресурсы и производственные мощности были столь же важны, как и навыки войск на поле боя.

Тяжелая артиллерия, пулеметы, танки, моторизованные транспортные средства, взрывчатые вещества, химическое оружие, самолеты, полевые радиостанции и телефоны, камеры воздушной разведки, а также быстро развивающиеся медицинские технологии и наука — вот лишь некоторые из областей, которые изменили методы ведения войны в двадцатом веке. Художники AEF задокументировали новые военные технологии так же тщательно, как и любой другой аспект войны.

Художники AEF задокументировали новые военные технологии так же тщательно, как и любой другой аспект войны.

После трех лет бездействия Соединенные Штаты сильно отстали от новейших технологий и столкнулись с монументальной задачей по оснащению сотен тысяч новых солдат. Промышленность США только начинала готовиться к этой задаче, когда AEF прибыл во Францию. Американские войска часто использовали оборудование европейского производства, о чем свидетельствуют многие работы AEF.

Harlequin Freighters , Дж. Андре Смит, акварель, уголь, 19 июля.18

Harlequin Freighters

Дж. Андре Смит

Акварель и уголь, июль 1918 г.

Два шеститонных танка поднимаются на холм , Гарри Эверетт Таунсенд, бумага, акварель, пастель, 1918 г.

Два шеститонных танка поднимаются на холм

Гарри Эверетт Таунсенд

Акварель и пастель на бумаге, 1918 год

Оставленный гуннами, 152-мм миномет , Гарри Эверетт Таунсенд, уголь на карточке, 1918 г.

Оставлено гуннами, 152-мм миномет

Гарри Эверетт Таунсенд

Древесный уголь на карточке, 1918 г.

Американская артиллерия и пулеметы Джорджа Мэтьюза Хардинга, бумага, уголь и карандаш, 24 июля 1918 г.

Американская артиллерия и пулеметы

Джордж Мэтьюз Хардинг

Уголь и карандаш на бумаге, 24, 19 июля18

Газовая тревога , Гарри Эверетт Таунсенд, бумага, уголь, 1918 г.

Газовая тревога

Гарри Эверетт Таунсенд

Уголь на бумаге, 1918 г.

Телефонные солдаты , Гарри Эверетт Таунсенд, бумага, уголь, 1918 г.

Телефонные солдаты

Гарри Эверетт Таунсенд

Уголь на бумаге, 1918

Летающее поле, Иссудун , Эрнест Клиффорд Пейшотто, уголь на борту, август 1918 г.

Летающее поле, Иссудун

Эрнест Клиффорд Пейшотто

Древесный уголь на борту, август 1918 г.

Вынужденная посадка возле Нефшато по Harry Everett Townsend | Бумага, уголь, 1918 г.

Вынужденная посадка возле Нефшато

Гарри Эверетт Таунсенд

Бумага, уголь, 1918 г.

«Хромые утки», Issoudun , Дж. Андре Смит, бумага, карандаш, 1918 г.

Хромые утки, Иссудун

Дж. Андре Смит

Бумага, карандаш, 1918 г.

Долина Марны в Мон-Сен-Пер Джорджа Хардинга Мэтьюза, бумага, уголь, пастель и сангина, 26, 19 июля.18

Долина Марны в Мон-Сен-Пер

Джордж Хардинг Мэтьюз

Бумага, уголь, пастель, сангина, 26 июля 1918 г.

The Alert Nieuports Гарри Эверетта Таунсенда, бумага, уголь, 1918 г.

The Alert Nieuports

Гарри Эверетт Таунсенд

Уголь на бумаге, 1918 год

Знак отличия 94-й авиационной эскадрильи «Шляпа в кольце»

Знак отличия 94-й авиационной эскадрильи «Шляпа в кольце»

Первой боевой эскадрильей Америки была 94-я. Его знаменитая эмблема «Шляпа на ринге» отражала фразу, использованную в апреле 1917 года, когда Соединенные Штаты вступили в войну, и, как говорили, теперь «бросили свою шляпу на ринг».

Этот пример пришел с самолета Харви Вейра Кука, сбившего 3 вражеских самолета и четыре аэростата наблюдения. Победы изображаются железными крестами внутри полей шляпы.

Дар Дональда Сьерена и Д. Питера Сьерина

Коллекция военного искусства AEF Первой мировой войны в настоящее время находится в Национальном музее американской истории Смитсоновского института, Отдел истории вооруженных сил, из которого произведения искусства для этой выставки взяты во временное пользование.

Похожие темыВоенная авиацияИскусство Первая мировая война

TwitterКомментарии? Свяжитесь с нами

Вам также может понравиться Поле битвы 06 апреля 2017 г.12 Технологические достижения Первой мировой войны

Эрик Сасс освещал события, приведшие к Первой мировой войне ровно через 100 лет после того, как они произошли. Но сегодня он здесь, чтобы обсудить некоторые изобретения Великой войны.

1. Танки

В 1914 году «мобильная война», ожидаемая большинством европейских генералов, вылилась в неожиданную и, казалось бы, безвыигрышную окопную войну. Массированный ружейный огонь из обороняющихся траншей подкреплялся пулеметами, и тысячи нападавших уничтожались еще до того, как они успевали добраться до другой стороны «ничейной земли».

Решение представилось, однако, в виде автомобиля, который штурмом завоевал мир после 1900 года. Приводимая в действие небольшим двигателем внутреннего сгорания, работающим на дизельном или газовом топливе, тяжело бронированная машина могла продвигаться вперед даже перед лицом подавляющего огонь из стрелкового оружия. Добавьте несколько серьезных орудий и замените колеса бронированными гусеницами, чтобы справиться с пересеченной местностью, и танк родился.

Приводимая в действие небольшим двигателем внутреннего сгорания, работающим на дизельном или газовом топливе, тяжело бронированная машина могла продвигаться вперед даже перед лицом подавляющего огонь из стрелкового оружия. Добавьте несколько серьезных орудий и замените колеса бронированными гусеницами, чтобы справиться с пересеченной местностью, и танк родился.

Первый танк, британский Mark I, был разработан в 1915 году и впервые участвовал в боях на Сомме 19 сентября.16. Вскоре их примеру последовали французы, выпустив Renault FT, который установил классический вид танка (башня сверху). Несмотря на свое более позднее мастерство в танковых боях во время Второй мировой войны, немцы так и не наладили крупномасштабное производство танков в Первой мировой войне, хотя они произвели 21 танк громоздкой модели A7V.

2. Огнеметы

Немецкий солдат использует огнемет во время Второй мировой войны. / Culture Club/Getty Images

Несмотря на то, что византийцы и китайцы использовали оружие, которое метало горящий материал, в период средневековья, первый проект современного огнемета был представлен немецкой армии Ричардом Фидлером в 1919 году. 01, а устройства были испытаны немцами с экспериментальным отрядом в 1911 году. Однако их истинный потенциал был реализован только во время окопной войны. После массированного штурма вражеских позиций вражеские солдаты нередко укрывались в блиндажах и блиндажах, выдолбленных в стенах траншей. В отличие от гранат, огнеметы могли «обезвреживать» (то есть сжигать заживо) вражеских солдат в этих замкнутых пространствах, не нанося структурных повреждений (дзоты могут пригодиться новым жителям). Впервые огнемет был применен немецкими войсками под Верденом 19 февраля.15.

01, а устройства были испытаны немцами с экспериментальным отрядом в 1911 году. Однако их истинный потенциал был реализован только во время окопной войны. После массированного штурма вражеских позиций вражеские солдаты нередко укрывались в блиндажах и блиндажах, выдолбленных в стенах траншей. В отличие от гранат, огнеметы могли «обезвреживать» (то есть сжигать заживо) вражеских солдат в этих замкнутых пространствах, не нанося структурных повреждений (дзоты могут пригодиться новым жителям). Впервые огнемет был применен немецкими войсками под Верденом 19 февраля.15.

3. Ядовитый газ

Ядовитый газ использовался обеими сторонами с разрушительными последствиями (ну, иногда) во время Великой войны. Немцы впервые применили широкомасштабное химическое оружие, нанеся газовую атаку на русские позиции 31 января 1915 года во время Болимовского сражения, но низкие температуры заморозили яд (ксилилбромид) в снарядах. Первое успешное применение химического оружия произошло 22 апреля 1915 года недалеко от Ипра, когда немцы распылили газообразный хлор из больших баллонов в сторону окопов, удерживаемых французскими колониальными войсками. Защитники бежали, но типично для Первой мировой войны это не дало решающего результата: немцы медлили с ответными атаками пехоты, газ рассеялся, а оборона союзников была восстановлена. Вскоре, конечно, союзники тоже начали использовать ядовитый газ, и в ходе войны обе стороны прибегали ко все более коварным соединениям, чтобы бить противогазы, еще одно новое изобретение; таким образом, общим результатом стало огромное увеличение страданий из-за небольшого изменения стратегической ситуации (постоянная тема войны).

Защитники бежали, но типично для Первой мировой войны это не дало решающего результата: немцы медлили с ответными атаками пехоты, газ рассеялся, а оборона союзников была восстановлена. Вскоре, конечно, союзники тоже начали использовать ядовитый газ, и в ходе войны обе стороны прибегали ко все более коварным соединениям, чтобы бить противогазы, еще одно новое изобретение; таким образом, общим результатом стало огромное увеличение страданий из-за небольшого изменения стратегической ситуации (постоянная тема войны).

4. Трассирующие пули

В то время как Великая война была связана с множеством бесполезных действий, ночные бои были особенно непродуктивны, потому что не было возможности увидеть, куда стреляешь. Ночные бои несколько облегчились благодаря изобретению британцами трассирующих пуль — снарядов, испускающих небольшое количество горючего материала, оставляющего фосфоресцирующий след. Первая попытка, предпринятая в 1915 г. , оказалась не столь уж полезной, так как тропа была «беспорядочной» и ограничивалась 100 м, но вторая модель трассера, разработанная в 1919 г.16, .303 SPG Mark VIIG, оставляла обычный яркий зелено-белый след и была настоящим хитом (понятно?). Его популярность отчасти была обусловлена неожиданным побочным преимуществом: горючее вещество могло воспламенить водород, что делало его идеальным для «уничтожения воздушных шаров» немецких дирижаблей, терроризировавших тогда Англию.

, оказалась не столь уж полезной, так как тропа была «беспорядочной» и ограничивалась 100 м, но вторая модель трассера, разработанная в 1919 г.16, .303 SPG Mark VIIG, оставляла обычный яркий зелено-белый след и была настоящим хитом (понятно?). Его популярность отчасти была обусловлена неожиданным побочным преимуществом: горючее вещество могло воспламенить водород, что делало его идеальным для «уничтожения воздушных шаров» немецких дирижаблей, терроризировавших тогда Англию.

5. Interrupter Gear

Самолеты существовали всего десять лет, когда началась Первая мировая война, и хотя у них был очевидный потенциал для боевого применения в качестве воздушной платформы для бомб и пулеметов, было не совсем ясно, как последний будет работать. , так как мешали лопасти винта. В первой попытке армия США фактически привязала орудие к самолету (указывая на землю) кожаным ремнем, и им управлял стрелок, который сидел рядом с пилотом. Это было не идеально для воздушного боя и неудобно, потому что для работы требовалось два летчика. Другим решением была установка пушки намного выше пилота, чтобы пули проходили через лопасти винта, но это затрудняло прицеливание. После того, как швейцарский инженер Франц Шнайдер запатентовал свою идею прерывателя в 1913, законченный вариант представил голландский конструктор Энтони Фоккер, чей «синхронизатор», центрированный на кулачке, прикрепленном к гребному валу, позволял пулемету вести огонь между лопастями вращающегося винта. Немцы переняли изобретение Фоккера в мае 1915 года, а союзники вскоре выпустили свои версии. Позже Шнайдер подал в суд на Fokker за нарушение патентных прав.

Другим решением была установка пушки намного выше пилота, чтобы пули проходили через лопасти винта, но это затрудняло прицеливание. После того, как швейцарский инженер Франц Шнайдер запатентовал свою идею прерывателя в 1913, законченный вариант представил голландский конструктор Энтони Фоккер, чей «синхронизатор», центрированный на кулачке, прикрепленном к гребному валу, позволял пулемету вести огонь между лопастями вращающегося винта. Немцы переняли изобретение Фоккера в мае 1915 года, а союзники вскоре выпустили свои версии. Позже Шнайдер подал в суд на Fokker за нарушение патентных прав.

6. Авиадиспетчерская служба

В первые дни полета, как только самолет отрывался от земли, пилот был практически изолирован от земного мира, не имея возможности получать какую-либо информацию, кроме очевидных сигналов с помощью флажков или фонарей. Это изменилось благодаря усилиям армии США, которая установила первые работающие двусторонние радиостанции в самолетах во время Великой войны (но до вмешательства США). Разработка началась в 1915 в Сан-Диего, а к 1916 году техники могли посылать радиотелеграф на расстояние 140 миль; Также велся обмен радиотелеграфными сообщениями между самолетами в полете. Наконец, в 1917 году впервые человеческий голос был передан по радио с самолета в полете оператору на земле.

Разработка началась в 1915 в Сан-Диего, а к 1916 году техники могли посылать радиотелеграф на расстояние 140 миль; Также велся обмен радиотелеграфными сообщениями между самолетами в полете. Наконец, в 1917 году впервые человеческий голос был передан по радио с самолета в полете оператору на земле.

7. Глубинные бомбы

Эскортный миноносец ведет стрельбу глубинными бомбами против подводных лодок-рейдеров. / Fox Photos/Getty Images

В ходе кампании немецких подводных лодок против кораблей союзников были затоплены миллионы тонн груза и погибли десятки тысяч моряков и гражданских лиц, что вынудило союзников найти способ борьбы с угрозой подводных лодок. Решением стала глубинная бомба, по сути, подводная бомба, которую можно было сбросить с палубы корабля с помощью катапульты или парашюта. Глубинные бомбы взорвались на определенной глубине с помощью гидростатического пистолета, который измерял давление воды, гарантируя, что глубинная бомба не повредит надводные корабли, включая корабль-носитель. После того, как идея была набросана в 1913, первая практическая глубинная бомба, тип D, была произведена Торпедно-минной школой Королевского флота в январе 1916 года. Первой немецкой подводной лодкой, потопленной глубинной бомбой, была U-68, уничтоженная 22 марта 1916 года.

После того, как идея была набросана в 1913, первая практическая глубинная бомба, тип D, была произведена Торпедно-минной школой Королевского флота в январе 1916 года. Первой немецкой подводной лодкой, потопленной глубинной бомбой, была U-68, уничтоженная 22 марта 1916 года.

8. Гидрофоны

Конечно, было бы большим подспорьем, если бы вы действительно могли определить местонахождение подводной лодки с помощью звуковых волн, для чего требовался микрофон, который мог бы работать под водой, или гидрофон. Первый гидрофон был изобретен в 1914 году Реджинальдом Фессенденом, канадским изобретателем, который фактически начал работать над идеей обнаружения айсбергов после Катастрофа Титаника ; однако его использование было ограниченным, поскольку он не мог определить направление подводного объекта, а только расстояние. Гидрофон был дополнительно усовершенствован французом Полем Ланжевеном и русским Константином Чиловским, которые изобрели ультразвуковой преобразователь, основанный на пьезоэлектричестве или электрическом заряде, хранящемся в определенных минералах: тонкий слой кварца, удерживаемый между двумя металлическими пластинами, реагировал на крошечные изменения давления воды. в результате звуковых волн, что позволяет пользователю определять как расстояние, так и направление подводного объекта. Гидрофон унес первую жертву подводной лодки 19 апреля.16. Более поздняя версия, усовершенствованная американцами, могла обнаруживать подводные лодки на расстоянии до 25 миль.

в результате звуковых волн, что позволяет пользователю определять как расстояние, так и направление подводного объекта. Гидрофон унес первую жертву подводной лодки 19 апреля.16. Более поздняя версия, усовершенствованная американцами, могла обнаруживать подводные лодки на расстоянии до 25 миль.

9. Авианосцы

Впервые самолет был запущен с движущегося корабля в мае 1912 года, когда командир Чарльз Рамни Самсон пилотировал понтонный биплан Short S.27 с рампы на палубе HMS Hibernia в заливе Уэймут. Однако Hibernia не был настоящим авианосцем, поскольку самолеты не могли садиться на его палубу; им приходилось садиться на воду, а затем их поднимать, что значительно замедляло весь процесс. Первым настоящим авианосцем стал 9-й0011 HMS Furious , который начал свою жизнь как линейный крейсер длиной 786 футов, оснащенный двумя массивными 18-дюймовыми орудиями, пока британские военно-морские конструкторы не выяснили, что эти орудия настолько велики, что могут разбить корабль на куски. В поисках другого применения для корабля они построили длинную платформу, способную как запускать, так и приземляться самолеты. Чтобы было больше места для взлета и посадки, самолеты хранились в ангарах под взлетно-посадочной полосой, как и на современных авианосцах. Командир эскадрильи Эдвард Даннинг стал первым человеком, который посадил самолет на движущийся корабль, когда он посадил Sopwith Pup 9 сентября.0011 Furious , 2 августа 1917 года.

В поисках другого применения для корабля они построили длинную платформу, способную как запускать, так и приземляться самолеты. Чтобы было больше места для взлета и посадки, самолеты хранились в ангарах под взлетно-посадочной полосой, как и на современных авианосцах. Командир эскадрильи Эдвард Даннинг стал первым человеком, который посадил самолет на движущийся корабль, когда он посадил Sopwith Pup 9 сентября.0011 Furious , 2 августа 1917 года.

10. Беспилотные дроны

Первый беспилотный дрон был разработан для ВМС США в 1916 и 1917 годах двумя изобретателями, Элмером Сперри и Питером Хьюиттом, которые изначально проектировали его как беспилотную авиабомбу. — по сути, прототип крылатой ракеты. Имея всего 18,5 футов в поперечнике, с двигателем мощностью 12 лошадиных сил, автоматический самолет Хьюитта-Сперри весил 175 фунтов и стабилизировался и управлялся («пилотируемый» — слишком великодушно) с помощью гироскопов и барометра для определения высоты. Первый в истории беспилотный полет произошел на Лонг-Айленде 6 марта 19 года.18. В конце концов, метод наведения — «наведи и лети» — оказался слишком неточным, чтобы его можно было использовать против кораблей во время войны. Дальнейшее развитие путем попытки интегрировать дистанционное радиоуправление продолжалось в течение нескольких лет после войны, пока военно-морской флот не потерял интерес в 1925 году. Очевидно, во время Великой войны существовала огромная потребность в новом чудо-оружии медицинской диагностики — рентгеновском снимке, — но для этого требовались очень большие машины, слишком громоздкие и слишком хрупкие, чтобы их можно было передвигать. Введите Марию Кюри, которая приступила к созданию мобильных рентгеновских станций для французских военных сразу после начала войны; до 19 октября14 марта она установила рентгеновские аппараты в несколько автомобилей и небольших грузовиков, которые посещали небольшие хирургические пункты на фронте. К концу войны в эксплуатации находилось 18 таких «радиологических вагонов» или «маленьких кюри».

Первый в истории беспилотный полет произошел на Лонг-Айленде 6 марта 19 года.18. В конце концов, метод наведения — «наведи и лети» — оказался слишком неточным, чтобы его можно было использовать против кораблей во время войны. Дальнейшее развитие путем попытки интегрировать дистанционное радиоуправление продолжалось в течение нескольких лет после войны, пока военно-морской флот не потерял интерес в 1925 году. Очевидно, во время Великой войны существовала огромная потребность в новом чудо-оружии медицинской диагностики — рентгеновском снимке, — но для этого требовались очень большие машины, слишком громоздкие и слишком хрупкие, чтобы их можно было передвигать. Введите Марию Кюри, которая приступила к созданию мобильных рентгеновских станций для французских военных сразу после начала войны; до 19 октября14 марта она установила рентгеновские аппараты в несколько автомобилей и небольших грузовиков, которые посещали небольшие хирургические пункты на фронте. К концу войны в эксплуатации находилось 18 таких «радиологических вагонов» или «маленьких кюри».