КАКИЕ БЫВАЮТ МИФЫ . Популярная история мифологии

Благодаря сравнительно-историческому анализу чрезвычайно многообразных мифов различных народов мира было установлено, что целый ряд основных тем и мотивов в них повторяется. Это позволило исследователям выделить определенные виды мифов.

Наиболее древними и примитивными являются мифы о животных. Самые элементарные из них лишь в наивной форме объясняют отдельные признаки зверей. У многих народов существуют мифологические представления о том, что в древности люди были животными. У австралийцев они имеют ярко выраженную тотемическую окраску. Наиболее распространенными у всех народов являются мифы о превращении людей в животных и растения. Так, широкую известность приобрели древнегреческие мифы о гиацинте, нарциссе, кипарисе, лавровом дереве (девушка-нимфа Дафна), о пауке Арахне и др.

Тотемические мифы представляют собой сказания о фантастических тотемических предках, от которых произошли люди. Они обычно повествуют о странствиях этих предков, причем из описания не всегда ясно, являются ли подобные существа людьми или животными, скорее всего, это полулюди-полуживотные.

Действие в тотемических мифах происходит в тех местностях, которые наполнены мифологическими ассоциациями. Встречающиеся на пути мифологических персонажей скалы, ущелья, водоемы австралийцы считают тотемическими центрами, где хранятся священные эмблемы (чуринги) и совершаются тайные религиозные обряды.

Тотемические мифы тесно взаимосвязаны с соответствующими тайными обрядами, исполнители которых в лицах воспроизводили происходившие в них события. Мифы служили своеобразным разъяснением религиозных обрядов, в этом смысле их можно считать исходной формой культовых мифов, о которых рассказывалось выше.

Тотемические мифы были распространены не только в далекой древности, в период раннеродового общественного строя. Следы и пережитки тотемизма встречаются также в мифологиях более развитых обществ. Наиболее они выражены в мифах Древнего Египта.

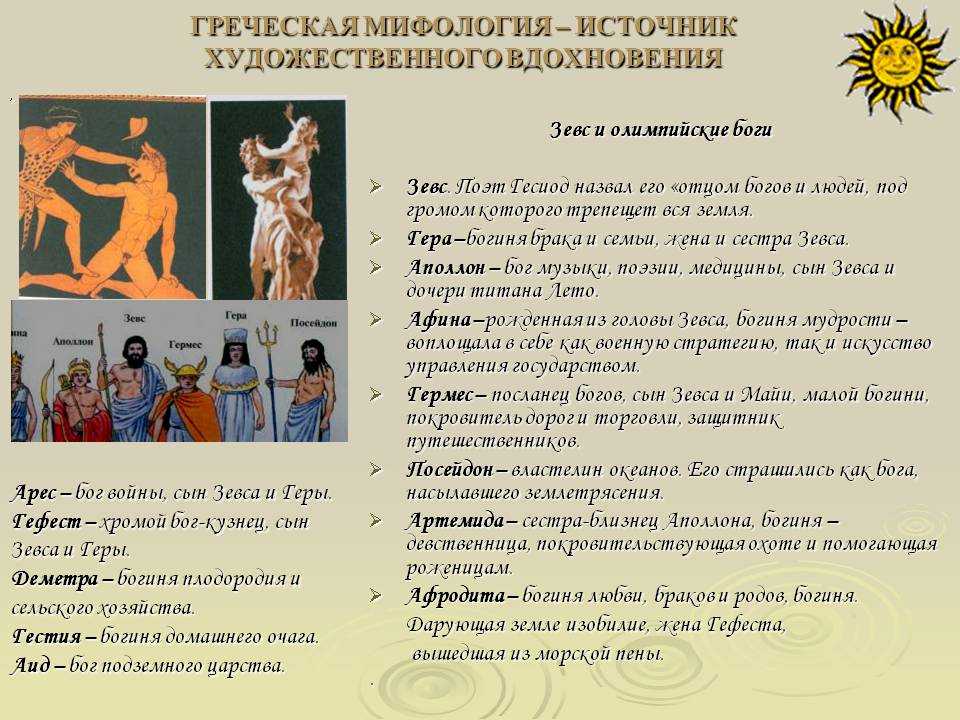

Многие древнегреческие боги представлялись в образе животных. Например, Деметра почиталась в Аргосе в виде женщины с лошадиной головой, а Посейдон нередко изображался в виде коня. Атрибутами некоторых богов также являлись животные. Так, Зевсу сопутствовал орел, Афине – сова, Асклепию – змея и т. д.

В римской мифологии следы тотемизма нашли отражение в легендах, повествующих о племенах самнитов, которыми при переселении предводительствовали животные. Кроме того, отголоском тотемизма, по всей вероятности, является предание о волчице, вскормившей Ромула и Рема.

Уходят корнями в глубокую древность мифы о происхождении солнца, луны (месяца) и звезд, которые называются соответственно

В древнейших астральных мифах звезды или созвездия предстают в образах животных. Такие мифы нередко повествуют об охоте на животных. Так, эвенки считали небо тайгой верхнего мира, в котором живет космический лось Хэглун. Лось каждый вечер похищал и уносил в чащу солнце. Четыре звезды ковша Большой Медведицы представлялись ногами Хэглуна, а три звезды ручки ковша – охотником, тремя охотниками или мифологическим медведем Манги, который охотился за лосем. Млечный Путь эвенки считали следом лыж охотника-медведя.

Так, эвенки считали небо тайгой верхнего мира, в котором живет космический лось Хэглун. Лось каждый вечер похищал и уносил в чащу солнце. Четыре звезды ковша Большой Медведицы представлялись ногами Хэглуна, а три звезды ручки ковша – охотником, тремя охотниками или мифологическим медведем Манги, который охотился за лосем. Млечный Путь эвенки считали следом лыж охотника-медведя.

Характерной чертой астральных мифов является наличие нескольких космических персонажей, которые олицетворяют собой расположенные рядом созвездия. Развитие таких астральных мифов привело к построению системы соответствий между 12 созвездиями и таким же количеством животных. На их основе была создана закономерная картина движения небесных светил, которые описывались посредством мифологических символов – животных.

Некоторые мотивы астральных мифов получили широкое распространение по всей территории Евразии. К ним относится известный в славянском и восточно-азиатском варианте мотив изображения звезды или созвездия в виде собаки, которая стремится сорваться с цепи, что может привести к опасным последствиям для всего мироздания. Не менее распространенным является образ Большой Медведицы в виде колесницы или повозки.

Не менее распространенным является образ Большой Медведицы в виде колесницы или повозки.

Его можно встретить во всех древних традициях, являющихся продолжением индоевропейской мифологии, а также у древних китайцев и американских индейцев.

Во многих архаических мифологиях звезды или созвездия представлены как предметы, принадлежащие верхнему миру. Например, в кельтской мифологии звезды считаются корнями деревьев, растущими на верхнем небе. Существовали также представления о людях, которые некогда жили на земле, потом по какой-то причине переместились на небо и превратились в звезды или созвездия.

Некоторые созвездия считались следами движения мифологических героев. Например, селькупский миф рассказывает о небесном Ие, который отправился в путь, когда дул холодный восточный ветер. Он был плохо одет, поэтому совсем замерз и оставлял на небе следы, которые образовали Млечный Путь.

Взаимное расположение созвездий на небосклоне нередко рассматривалось в мифах как следствие борьбы друг с другом двух или нескольких мифологических персонажей или отождествлялось с изображением какого-либо мифологического сюжета. Например, расположение созвездия Орион, движущегося за Плеядами, объяснялось греческим мифом о Плеядах и Орионе.

Например, расположение созвездия Орион, движущегося за Плеядами, объяснялось греческим мифом о Плеядах и Орионе.

Ранний этап развития солярных мифов ярко представлен мифами бушменов, которые считали солнце человеком со светящимися подмышками. Когда он поднимал руки, на земле становилось светло, а когда опускал, наступала ночь.

Лунарные мифы, которые получили распространение практически у всех народов мира, обычно взаимосвязаны с солярными. Наиболее архаической формой лунарных мифов являются мифы, в которых солнце и месяц (или луна) предстают в образах героев, связанных и вместе с тем противопоставленных друг другу. Один из них может быть подчинен другому и поэтому вынужден выполнять его поручения.

Солнце чаще всего оказывается отрицательным мифологическим персонажем. Это объясняется меньшей ролью божества луны по сравнению с божеством солнца в развитых мифологиях, например в мифах Египта. Так, в бушменском мифе солнце и луна предстают соперниками.

Абсолютно иное соотношение между лунарными и солярными мифами наблюдается в таких изолированных районах, как северо-западное побережье Южной Америки. Там месяц выступал в качестве основного божества, которое управляло стихиями, определяло движение морских вод, насылало гром и молнию. Согласно представлениям индейцев этих областей, месяц сильнее солнца уже по той причине, что может светить и днем и ночью. Кроме того, луна может затмевать солнце, солнце же ее затмить не способно. Поэтому во время солнечного затмения устраивались праздники в честь победы месяца над солнцем. Лунные же затмения, наоборот, считались весьма печальным событием.

В некоторых архаических солярных мифах солнце, так же как и луна, предстает в образе женщины.

Архаические солярные мифы повествуют о возникновении солнца или об уничтожении лишних солнц. Так, в мифах народов Нижнего Амура и Сахалина один из персонажей выстрелами из лука гасит лишние солнца.

В древности также распространены были мифы, повествующие об исчезновении и последующем возвращении солнца на небо. Так, в хеттском мифе рассказывается о том, как великий океан, поссорившись с небом, землей и родом людским, захватил бога солнца и укрыл его в своей пучине. Вызволил его из плена бог плодородия Телепинус.

В развитых мифологиях, в отличие от архаических, солнце включается в пантеон богов и является главным божеством или одним из двух главных божеств (обычно солнца и грозы). Подобная тенденция характерна для мифологий Шумера и Древнего Египта. Во многих мифах говорится о сотворении солнцем всех существ, в том числе людей и животных.

Символика архаических солярных мифов, в том числе представление о множественности солнц, о черном солнце нижнего мира и т. п., прослеживается на уровне поэтических образов вплоть до XX века.

Непосредственную взаимосвязь с астральными мифами имеют распространенные в мифологиях развитых народов календарные мифы, являющиеся символическим воспроизведением естественных природных циклов. Аграрный миф об умирающем и воскресающем боге характерен для мифологий Древнего Востока. Самой ранней его формой был миф об умирающем и воскресающем звере, который зародился еще в период существования первобытного охотничьего хозяйства. Наиболее ярким примером таких мифов является миф об Осирисе (Древний Египет). Аналогичны по содержанию мифы об Адонисе (Финикия), Аттисе (Малая Азия), Дионисе (Фракия, Греция) и др.

У народов с развитыми мифологическими системами центральную группу составляют космогонические и антропогонические мифы, т. е. мифы, повествующие о происхождении мира (Вселенной) и человека. В мифологиях культурно отсталых народов космогонические мифы практически отсутствуют. Так, в австралийских мифах встречается лишь идея о том, что земная поверхность когда-то имела иной вид, о происхождении же земли, неба и т. п. ничего не говорится. Многие австралийские мифы рассказывают о том, как появился на земле человек, но мотива творения в них нет: говорится или о превращении животных в людей, или присутствует мотив «доделывания».

Для мифологии народов с более высоким уровнем культуры характерно наличие развитых космогонических и антропогонических мифов. Мифы о происхождении мира и человека известны у полинезийцев, североамериканских индейцев, народов Древнего Востока и Средиземноморья. В них присутствуют две идеи – творения и развития.

Согласно эволюционным мифологическим представлениям, современный мир возник в результате постепенного развития из некоего бесформенного первобытного состояния – хаоса, мрака.

Для мифологий Двуречья, Египта, Индии, Греции, Японии, Океании, Африки и Америки характерен мотив происхождения мира из первозданных вод, которые нередко отождествлялись с хаосом. Во многих мифах исходным материалом для создания Вселенной служат пена и ил, плавающие в первозданном океане. Так, гавайский миф повествует о том, что мир произошел из грязи. Распространенным также является мотив происхождения мироздания из матери-земли: спящая земля поднимается из хаоса и порождает небо.

Процесс творения космоса нередко предстает как развитие из мирового яйца, из двустворчатой раковины или скорлупы.

В основу другой категории мифов положена идея творения. Мифы повествуют о создании мира каким-либо сверхъестественным существом – богом-творцом, демиургом, великим колдуном и т. п. В таких мифах не описывается эпоха до начала творения. В них последовательно излагаются этапы сотворения частей мироздания, хотя подобное описание встречается и в космогонических мифах первого типа.

Первичным материалом для строительства космоса в большинстве мифов являются пять основных стихий – огонь, вода, воздух, земля и эфир. Возможны также и исключения из общего правила. Например, скандинавские мифы рассказывают о возникновении мира от взаимодействия огня и воды с холодом.

В хаосе все стихии были смешаны. Их разъединение и очищение стали одним из первых элементарных актов творения мироздания. Кроме того, к основным космогоническим актам относятся следующие этапы творения:

1) установление космического пространства, т. е. отделение неба от земли, формирование трех космических зон и т. п.;

2) создание космической опоры, например сотворение первой тверди среди первоначального океана, Мировой горы, Мирового дерева или укрепление на небе солнца;

3) посредничество между отдельными зонами созданного космического пространства, которое осуществляется нисходящими на землю или в подземное царство богами, жрецами, шаманами или даже непосвященными, попавшими на небо или сошедшими в преисподнюю;

4) наполнение пространства стихиями, конкретными объектами (элементами ландшафта, растениями, животными, людьми) и абстрактными сущностями (космическими тканями, дымом, тенями и т. д.), производимое каким-либо божеством, например Индрой в индийской мифологии;

д.), производимое каким-либо божеством, например Индрой в индийской мифологии;

5) сведение всего сущего к единому и выведение всего из единого: в различных мифологиях одновременно присутствует мотив золотого зародыша, Мирового яйца, первоэлемента и образ Вселенной как единого божества.

Совокупность всех перечисленных актов творения представляет не только сам космогонический процесс, но и его результат, т. е. сотворенный космос. Порядок сотворения мироздания во всех мифологиях подчиняется общей схеме: хаос – небо и земля – солнце, месяц и звезды – время – растения – животные – человек – предметы обихода и т. д.

Таким образом, в космогонических мифах становление мира рассматривается как результат введения, с одной стороны, бинарных оппозиций (небо – земля), а с другой – градуальных серий, основанных на убывании или возрастании, например растения – животные – люди.

Сюжет в космогонических мифах развивается в направлении от внешнего и далекого к внутреннему и близкому: от прошлого к настоящему, от божественного к человеческому, от космического и природного к культурному и социальному, от стихий к конкретным предметам.

В различных мифах происхождение космоса и его частей объясняется по-разному:

1) превращением каких-либо объектов в другие; например, австралийские мифы повествуют о том, как тотемные предки, совершившие свой маршрут, превращались в скалы, холмы, деревья, животных;

2) посредством перемещения в пространстве, добывания или похищения у первоначальных хранителей некой субстанции; так, в мифах народов Сибири, бурят, американских индейцев и других гагара, утка, нырок, черепаха или иные животные со дна первозданного океана добывают ил, из которого возникает мир;

3) как результат сотворения демиургом или богом-творцом.

Творец предстает в мифах как некое первое существо, имеющее космическую божественную природу. Это первый бог, сотворивший мир, который в дальнейшем лишь изредка вмешивается в дела людей. Он возникает из первородного хаоса или океана либо обнаруживает себя в пустоте. Демиург – божество, участвующее в творении мира, полубог-получеловек, а точнее, первочеловек, основатель культурной традиции. В мифах многих народов творец предстает в образе какого-либо животного: ворона, койота, коровы, ящерицы, гагары и др.

В мифах многих народов творец предстает в образе какого-либо животного: ворона, койота, коровы, ящерицы, гагары и др.

Кроме того, широкое распространение в мифах получил мотив биологического порождения творцом космических объектов, богов и людей, которое обычно осуществляется необыкновенным образом. Например, творец приносит себя в жертву, и элементы мироздания образуются из частей его тела. Нередко в процессе творения божество извлекает космические объекты из себя. Кроме того, материалом для творения может выступать и божественное слово.

К созданию Вселенной бог-творец может привлекать другие силы, например божеств четырех сторон света, духов или гигантского змея, который поддерживает землю.

Бог-творец создает других богов, которые получают более узкую специализацию. Об их происхождении повествуют теогонические мифы, входящие в состав космогонических. Поскольку человек является последним звеном в цепи творения, космогонические мифы включают в себя также и антропогонические мифы, рассказывающие о сотворении человека.

В антропогонических мифах не всегда прослеживается четкое различие между происхождением всего рода человеческого и определенных народов, первого человека или первой пары людей и каждого отдельного человека. Зачастую сотворение человека рассматривается отдельно от создания его души, которая имеет самостоятельную судьбу. Иногда рассказывается о происхождении человеческих органов.

Во многих мифах рассказывается о создании всех существ, животных, предметов и явлений (солнца, звезд, луны) и даже самой Вселенной из частей тела первочеловека, поэтому происхождение людей нередко представляется не как их создание, а как выделение из совокупности других человекоподобных существ, которые постепенно утрачивают человеческое обличье. Некоторые мифы повествуют о том, что первоначально все люди были сросшимися воедино, сотворение же человека в них рассматривается как отделение его от других людей.

Материалом для создания людей в различных мифологиях могут служить костяки животных, орехи, дерево, глина или земля. Например, в скандинавской мифологии боги оживляют древесные прообразы людей, а потом «доделывают» их. В ирокезском мифе Иоскеха слепил первых людей из глины по своему образу, отраженному в воде.

Например, в скандинавской мифологии боги оживляют древесные прообразы людей, а потом «доделывают» их. В ирокезском мифе Иоскеха слепил первых людей из глины по своему образу, отраженному в воде.

Для многих мифологий характерно представление о том, что первыми бог создал мужчин, а потом – женщин. Мужчины и женщины нередко различаются по своему происхождению. Кроме того, для их сотворения используются разные материалы.

В некоторых мифологиях создание человека делится на два и более этапов: сначала появляются первые антропоморфные существа, или первопредки, от которых происходят люди. Например, в мифе индейского племени сиу из двух узлов паутины существовавшего изначально мирового паука демиург создает двух первых женщин – прародительниц рода людского.

Первичная пара существ в одной и той же мифологии может быть представлена как богиней земли и ее божественным супругом, так и рожденными этими богами первыми людьми. В индоиранской, славянской, нанайской и некоторых других мифологиях существует представление о том, что с появлением на земле первого человека заканчивается мифическое время, когда все люди обладали бессмертием и ничем не отличались от богов. Иными словами, первый человек был первым смертным. Например, древнеиндийский Яма «умер как первый из смертных», поэтому стал богом мертвых.

Иными словами, первый человек был первым смертным. Например, древнеиндийский Яма «умер как первый из смертных», поэтому стал богом мертвых.

Особым типом антропологических мифов являются сказания, которые повествуют не о сотворении человека, а о способе, который дает возможность уже давно существующим людям попасть в земной мир. Так, в мифах североамериканских индейцев племени акома две женщины увидели сон о людях, живущих в подземном мире. Они вырыли яму и освободили людей. Широкое распространение подобные мифы, согласно которым люди вышли на землю из скалы, земли, ямы, иногда из термитника, получили у африканских народов.

Так же как в создании частей космоса принимает участие слово, человек может быть сотворен путем словесного называния его имени. Одно из древнегреческих сказаний гласит, что люди возникли по мысли Птаха, которая была выражена в его слове.

Представление о том, что человек, кроме телесной оболочки, имеет еще и душу, способствовало возникновению двойственной природы антропогонических мифов. Так, миф западно-африканского племени йоруба повествует о том, что бог создал человека в виде двух половин – земной и небесной. Прежде чем сойти на землю, земной человек должен заключить со своим небесным двойником договор, в котором оговорить, на какой срок он отлучится с небес, какие дела совершит и сколько жен и детей будет иметь.

Так, миф западно-африканского племени йоруба повествует о том, что бог создал человека в виде двух половин – земной и небесной. Прежде чем сойти на землю, земной человек должен заключить со своим небесным двойником договор, в котором оговорить, на какой срок он отлучится с небес, какие дела совершит и сколько жен и детей будет иметь.

Традиция, восходящая к концепции первочеловека и сотворения мира из частей его тела, нашла свое отражение в культуре европейского Средневековья в эпоху Возрождения. Образное понимание «гротескного тела» как модели всего мироздания характерно для народной карнавальной культуры.

Впоследствии подобные представления сказываются в творчестве тех писателей, которые черпали образы в ее наследии, в частности в творчестве Ф. Рабле и Н. В. Гоголя.

Среди наиболее распространенных мифологических мотивов следует назвать также мифы о чудесном рождении и происхождении смерти. В более поздний период сформировались мифологические представления о загробном мире и судьбе.

На сравнительно высокой ступени развития возникают эсхатологические мифы, представляющие собой рассказы-пророчества о конце света. Подобные мотивы развиты в мифах древних майя и ацтеков, иранской, германо-скандинавской мифологиях, христианстве, талмудическом иудаизме и в исламе.

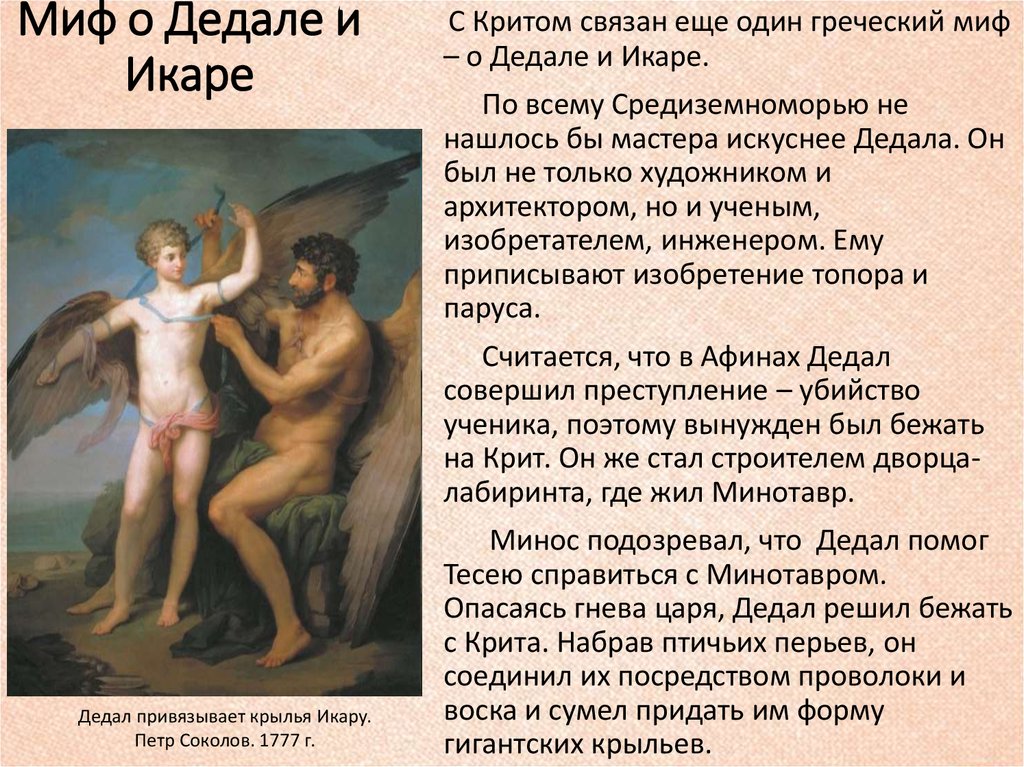

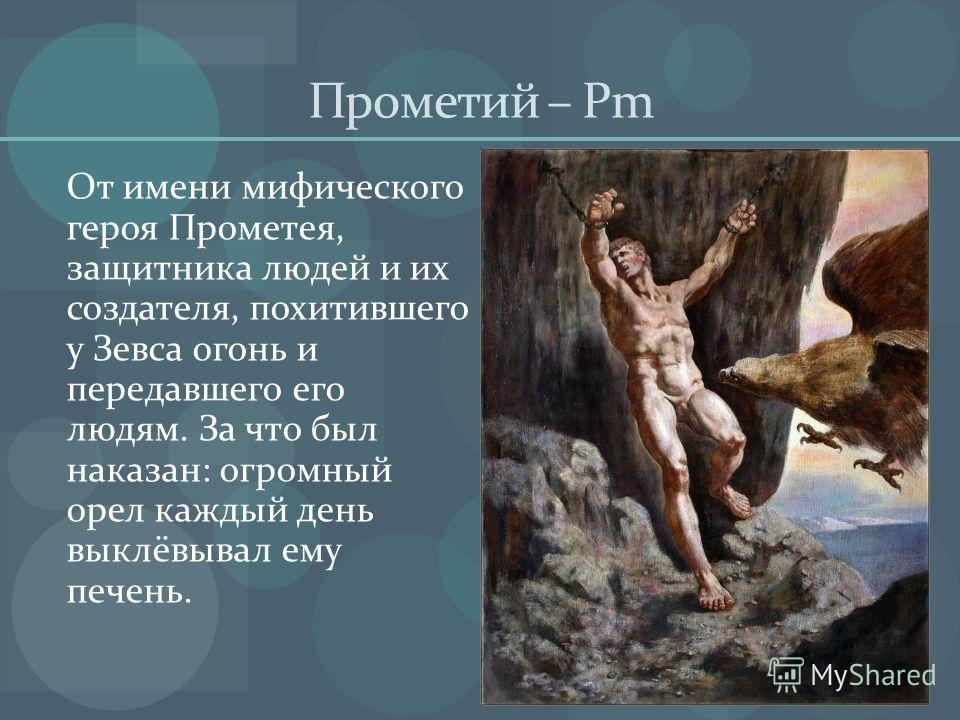

В мифологиях всех стран и народов особое место занимают мифы о происхождении и введении культурных благ: добывании огня, изобретении ремесел, земледелия, а также об установлении среди людей определенных социальных норм, обычаев и обрядов. Их введение, как правило, приписывается культурным героям. В архаических мифологиях их образ практически отождествляется с мифологическим образом тотемических предков. В мифах, созданных в период раннеклассового общества, в качестве культурных героев нередко выступают боги или герои исторических преданий.

Особой разновидностью мифов о культурном герое являются так называемые близнечные мифы, в которых происходит как бы раздвоение главного образа. В них действуют братья-близнецы, наделенные противоположными чертами: один добрый, другой злой; один приносит людям полезные знания, другой все портит.

В них действуют братья-близнецы, наделенные противоположными чертами: один добрый, другой злой; один приносит людям полезные знания, другой все портит.

На ранней стадии развития мифологического мышления большинство мифов отличаются примитивностью, краткостью, элементарностью содержания и бессвязностью фабулы. В период зарождения классового общества мифы постепенно усложняются, превращаясь в развернутые повествования. Образы и мотивы в различных мифах начинают переплетаться. Появляются мифы, связанные между собой по содержанию, которые объединяются в циклы.

В отдельных мифологических системах может уделяться особое внимание какой-либо одной группе мифов. Например, в скандинавской мифологии преобладают эсхатологические мифы, рассказывающие о неизбежной гибели мира, богов и людей; в египетской – мифы о загробной жизни; в римской – мифы, повествующие об истории города Рима, о его первых царях и героях. Однако в целом каждая из мифологических систем по-своему уникальна и неповторима, поэтому знакомство с древними мифами обогащает наши представления о мире и истории различных народов.

Сравнительное изучение мифов разных стран и народов показало, что сходные по содержанию мифы встречаются в мифологиях различных уголков земного шара и что круг мифологических тем и сюжетов – таких, как происхождение мира, человека, культурных благ, социального устройства, тайны рождения и смерти и др., – охватывает широчайший спектр глобальных вопросов мироздания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Мифы народов мира на сайте Mythology.ru. Мифология древности и современности.

Автор: Денис Морозов

Добро пожаловать на Mythology.ru, сайт о мифологии древних народов мира!

Этот сайт целиком посвящен мифологии. Здесь вы найдете статьи о греческой мифологии, мифологии древнего Рима, скандинавской мифологии, мифах древних славян.Новые добавления: специальные страницы о кельтской, египетской, скифской мифологиях, а также о мифологии Индии.

Отдельная страница посвящена мифологии фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, который создал целый мифологический мир в жанре «фэнтези» и блестяще воплотил его в кинематографе.

На нашем сайте вы найдете также библиотеку с текстами классических произведений по мифологии — таких, как Илиада и Одиссея Гомера (Древняя Греция), Энеида Вергилия и Метаморфозы Овидия (древний Рим).

Мифология древних народов, эволюция их воззрений — тема неисчерпаемая. Ведь миф — это не просто старинная сказка, а древнейший образ мировоззрения, позволяющий человеку осмыслить себя и окружающий мир.

Миф объединяет науку, религию и искусство. Легенды и сказки настолько глубоко укоренены в общественном сознании, что их воздействие на умы продолжается даже в нашем XXI веке!

Многие из современных кумиров вольно или невольно следуют образцу, заданному еще героями древних сказаний. Один из главных мифов индоевропейских народов повествует о выборе героя между долгой и счастливой жизнью во главе своего царства и короткой, но очень славной жизнью, которую будут помнить в веках. Такой выбор вынужден совершить Ахилл в мифологии древней Греции. Ахилл выбирает славную судьбу, хотя заранее знает, что на троянской войне, куда он отправляется, его ждет скорая гибель.

Такой выбор вынужден совершить Ахилл в мифологии древней Греции. Ахилл выбирает славную судьбу, хотя заранее знает, что на троянской войне, куда он отправляется, его ждет скорая гибель.

Подробнее: Мифология древних народов мира на сайте Mythology.ru

Автор: Денис Морозов

История славянского мира

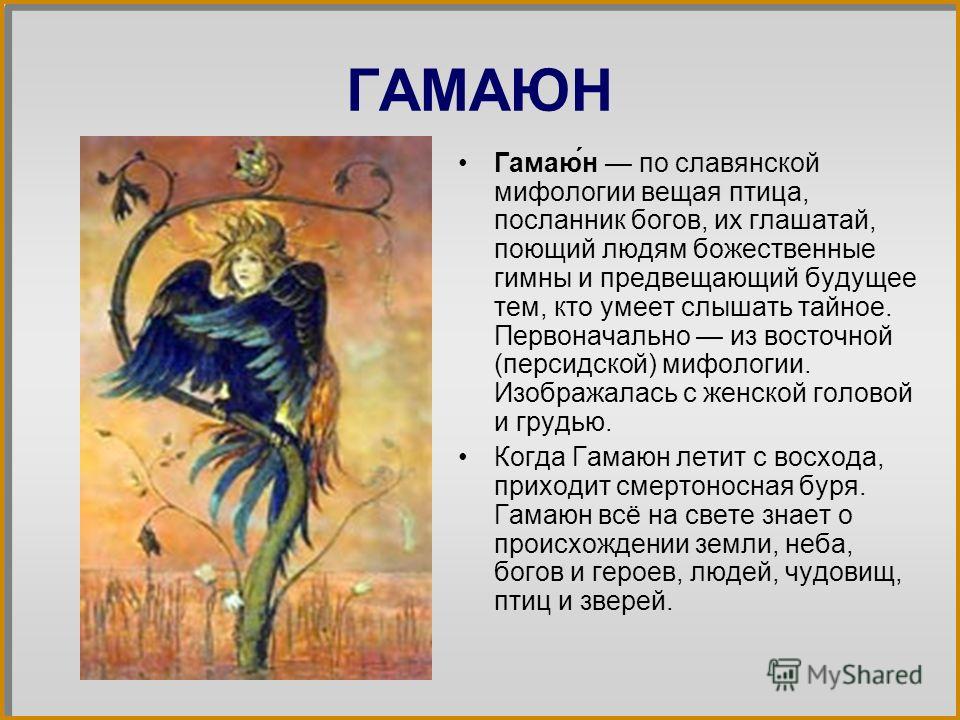

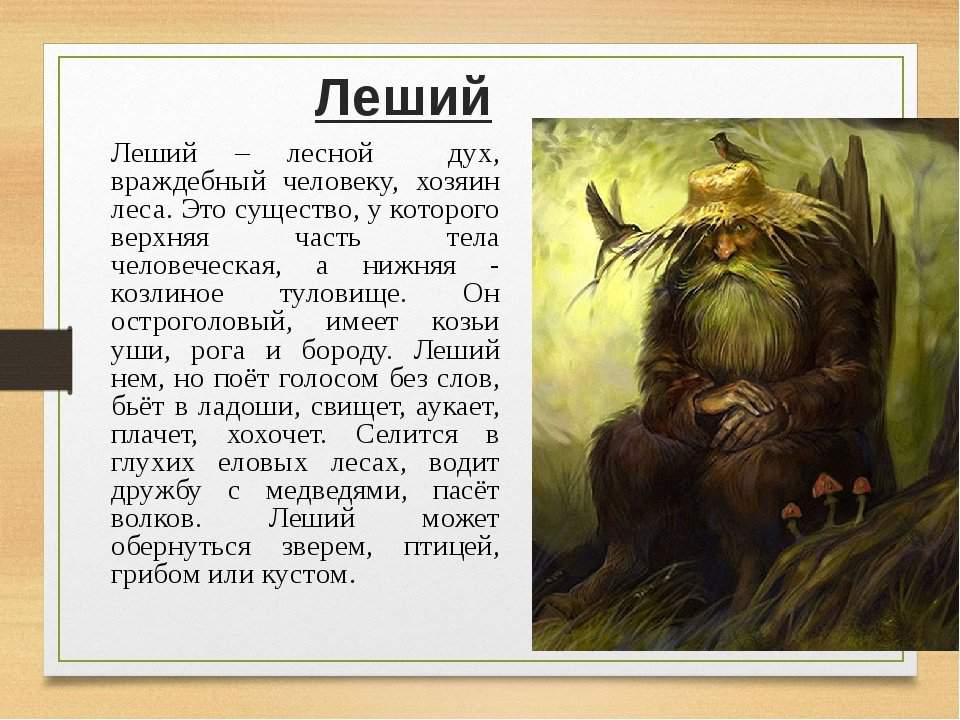

Славяне отделились от индоевропейского языкового массива во II тысячелетии до нашей эры. Их верования уходят корнями в воззрения древних индоевропейцев, благодаря чему во взглядах древних славян мы находим множество общих черт с мифологическими системами Индии, древних германцев, кельтов, греков и римлян. Язычество древних славян просуществовало до Х века, когда в 988 году князь Владимир Святославич принял решение о крещении своей земли. Однако и после этого многие черты народной мифологии сохранялись в обрядах, поверьях, сказках, загадках и других произведениях народного творчества.

За это время их воззрения претерпели существенные изменения. По мнению наиболее выдающегося исследователя славянского язычества, академика Б.А. Рыбакова, последующие взгляды, сюжеты и мифы не стирали предыдущие, а наслаивались на них и продолжали сосуществовать с ними. Таким образом, даже в эпоху наиболее развитых мифологических представлений в народном сознании сохранялась память о самых архаических пластах верований своих предков.

По мнению наиболее выдающегося исследователя славянского язычества, академика Б.А. Рыбакова, последующие взгляды, сюжеты и мифы не стирали предыдущие, а наслаивались на них и продолжали сосуществовать с ними. Таким образом, даже в эпоху наиболее развитых мифологических представлений в народном сознании сохранялась память о самых архаических пластах верований своих предков.

Славянское язычество

Историю развития славянского язычества вкратце можно представить так:

Первоначально славяне верили в добрых и злых духов природы — берегинь и упырей. Представления о них были довольно туманны, по всей видимости, человек еще не придавал этим духам антропоморфных черт. И тем и другим люди приносили жертвы, чтобы возблагодарить добрых и умилостивить злых.

Затем наступила эпоха великих богов. По мнению Б.А. Рыбакова, на первый план выдвинулся бог Род, всегда выступавший в окружении двух рожаниц. Этому богу придавался характер главы пантеона, демиурга, создателя вселенной (не все исследователи согласны с этим мнением).

Далее культ Рода распался на множество более мелких культов, из которых в конце концов самым важным стал культ Перуна, покровителя князя и его дружины, бога войны и сражений, мечущего молнии в своих хтонических противников.

Подробнее: Славянская мифология

Автор: Денис Морозов

Архаический период древнегреческой мифологии

Древнегреческое общество прошло долгий путь развития от самого темного, архаического периода до развитой цивилизации. Мифы, в которых выражалось его мировоззрение, изменялись вместе с развитием общества.

Доолимпийский этап развития мифов пришелся на историческую эпоху, когда человек чувствовал себя беззащитным перед силами природы. Окружающий мир представлялся ему в виде первобытного хаоса, в котором действовали неуправляемые, страшные для человека стихии. Главной действующей силой природы мыслилась земля, все порождающая и всему дающая начало. Земля порождала чудовищ, олицетворявших ее темную хтоническую силу. Таковы титаны, циклопы и «гекатонхейры» — сторукие чудища, пугавшие воображение человека. Таков многоголовый змей Тифон. Таковы страшные богини Эринии — старухи с собачьеми головами и змеями в распущенных волосах. В этот же период появились и кровожадный пес Кербер, и лернейская гидра, и химера с тремя головами. Окружающий мир пугал человека, представлялся ему враждебным, заставлял прятаться и искать спасения.

Таковы титаны, циклопы и «гекатонхейры» — сторукие чудища, пугавшие воображение человека. Таков многоголовый змей Тифон. Таковы страшные богини Эринии — старухи с собачьеми головами и змеями в распущенных волосах. В этот же период появились и кровожадный пес Кербер, и лернейская гидра, и химера с тремя головами. Окружающий мир пугал человека, представлялся ему враждебным, заставлял прятаться и искать спасения.

Божества доолимпийского периода были далеки от тех идеальных изваяний, которые представляются нам при слове «греческая мифология». Идея божества (по-гречески — демона) была еще неотделена от предмета, который мыслился его олицетворением. Например, в городе Сикионе (Пелопоннес) Зевса изначально почитали в виде каменной пирамиды. В городе Феспии (Беотия) Геру представляли в виде обрубка древесного ствола, а на острове Самос — в виде доски. Богиня Лето была представлена необработанным поленом.

Подробнее: Мифы древней Греции

Автор: Денис Морозов

Древнеримская мифология отличалась от греческой большей абстрактностью. Римляне обожествляли различные понятия — верность, доблесть, храбрость. Вначале самобытная, римская мифология уже на ранних этапах своего становления попала под влияние греков, населявших Италию. Так, например, Марс первоначально был богом, питающим корни растений, а Венера — богиней садов. Лишь потом они были отождествлены с греческими божествами войны и любви.

Римляне обожествляли различные понятия — верность, доблесть, храбрость. Вначале самобытная, римская мифология уже на ранних этапах своего становления попала под влияние греков, населявших Италию. Так, например, Марс первоначально был богом, питающим корни растений, а Венера — богиней садов. Лишь потом они были отождествлены с греческими божествами войны и любви.

Римский миф

Но самым интересным явлением сознания древних римлян можно назвать так называемый «Римский миф». «Римский миф» — это не просто рассказ из жизни богов и обожествленных предков, это целый комплекс взглядов, сложившихся в народное мировоззрение и в идеологию римского государства. Суть его заключалась в том, что Риму самими богами издревле было предназначено стать первым городом мира и править народами. Этот миф зарождался одновременно с победами римлян в многочисленных войнах, в которых они подчиняли себе сначала окрестные племена, а затем отдаленные страны Европы, Азии, и, наконец, Африки. Древние римляне были уверены, что такой порядок вещей абсолютно естествен, и верили в божественную избранность своего государства.

Древние римляне были уверены, что такой порядок вещей абсолютно естествен, и верили в божественную избранность своего государства.

Наиболее полно этот миф был разработан в эпоху императора Цезаря Августа, который в своей политике стремился опираться на авторитет чтимой римлянами старины. Разработке соотвествующей мифологии был придан характер государственного мероприятия. Написать литературное произведение, которое выражало бы выдвинутые идеи, взялся один из наиболее выдающихся поэтов своего времени — Публий Вергилий Марон. Написанная им поэма — «Энеида» — стала настолько выдающимся произведением, что пережила века.

Подробнее: Древнеримская мифология

Автор: Денис Морозов

Мифы древних германских племен

Как и остальные народы древности, живущие родоплеменным строем, древние германцы были разделены на различные племена. Это приводило к значительной разнице в их верованиях, в составе племенных божеств, в степени влияние на их воззрения соседей.

Древнегерманскую мифологию можно разделить на две большие части — мифологию континентальных германцев и мифологию северных, скандинавских стран. Континентальные германцы уже с самых ранних времен подверглись влиянию своих ближайших соседей — римлян, а также кельтов. Начавшаяся христианизация Европы также затронула их первыми. По этой причине самобытная германская мифология лучше и дольше сохранялась у северных скандинавов, удаленных от посторонних влияний. Именно северогерманская мифология дошла до наших времен, сохраненная двумя выдающимися памятниками европейской литературы — так называемыми «Старшей» и «Младшей Эддой». Первая из них представляет собой сборник поэтических гимнов, вторая написана прозой и принадлежит перу одного автора — исландского скальда Снорри Стурлусона, жившего в XIII веке.

Мифология скандинавских народов были близка к мифам славян, которые были связаны со скандинавами тесными узами. Хотя прямого соответствия между богами и мифологическими сюжетами славян и Эдды нет, но в культе и народных праздниках этих близких географически народов прослеживалось много общего. И те, и другие народы праздновали схожие календарные праздники, например, праздники летнего и зимнего солнцестояния.

И те, и другие народы праздновали схожие календарные праздники, например, праздники летнего и зимнего солнцестояния.

Подробнее: Скандинавская мифология

Автор: Денис Морозов

Египетская мифология — одна из самых древних. Она начала формироваться около 5 тысяч лет до нашей эры, задолго до возникновения развитой цивилизации. В каждой области складывался свой собственный пантеон богинь и богов, свои мифы.

В египетской мифологии огромную роль играл культ мертвых и потустороннего мира. О загробном мире повествует «Книга мертвых», которая писалась начиная с периода Нового царства и до конца истории Древнего Египта.

Характерная черта египетской мифологии — обожествление животных. Многие богини и боги предстают либо в виде животного, либо в виде человеческого существа с головой зверя или птицы. Эта черта свидетельствует о глубокой архаичности мифологии древнего Египта, так как восходит к первобытному тотемизму — вере в то, что человек (или разные племена) произошли от определенных животных или птиц.

Египетская мифология изменялась с течением времени. Большую роль в изменениях играли династии, правившие страной. Они выводили на первые роли божество, покровительствовавшее их роду. Фараоны V династии Древнего царства вывели на первое место Ра — бога солнца, поскольку происходили из Гелиополя («солнечного города»).

В эпоху Среднего царства главным почитался бог Амон из города Фивы. С конца III тысячелетия до н.э. особую роль играет Осирис — бог мертвых.

Подробнее: Египетская мифология

Автор: Денис Морозов

Кельтская мифология широко распространилась по всей Европе в I тысячелетии до н.э, когда кельты расселились по огромной территории вплоть до Британских островов. Она достигла своего максимального развития в последние века до нашей эры – в период, предшествующий римским завоеваниям.

Кельты верили в вечную жизнь после смерти и в переселение душ. Эта вера делала их бесстрашными воинами, так как они не боялись гибели. Эту черту отметил в религии кельтов Гай Юлий Цезарь, который упорно воевал с ними на территории современной Франции.

Эту черту отметил в религии кельтов Гай Юлий Цезарь, который упорно воевал с ними на территории современной Франции.

Друиды

Кельтскую мифологию поддерживало сословие друидов – специально обученных жрецов. Крупным центром друидов была Британия (до ее завоевания германскими племенами англов и саксов). У галлов был распространен обычай направлять друидов на обучение в Британию, так как считалось, что британские друиды – самые сильные. Особым культовым местом был остров Мэн, где до середины прошлого века существовал свой собственный мэнский язык.

Слово «друид» происходит от древнего индоевропейского корня «др», означающим дерево. Для сравнения можно привлечь славянское слово «древо». Древнегреческие дриады, девы – духи деревьев, также связаны с этой этимологией. Таким образом, название друидов происходит от слова «дерево», поскольку эти жрецы жили в лесах и поклонялись деревьям, в особенности дубам, в которых, по поверьям, обитали духи предков.

Подробнее: Кельтская мифология

Автор: Денис Морозов

Мифология Индии представляет собой сложное явление из-за того, что Индийский субконтинент стал родиной для самых разных народов очень непохожего происхождения с совершенно разными культурными и мифологическими истоками.

Можно различить древнюю ведийскую мифологию, существовавшую до н.э., и современную мифологию и философию индуизма, живой религии современной Индии. Стоит упомянуть также буддийскую и джайнскую мифо-религиозные системы, актуальные и для Индии.

Ведийская мифология

Ведийская мифология сложилась в конце II тысячелетия до нашей эры в северо-западной части Индии, населенной арийскими племенами, пришедшими со стороны Ирана. Из-за родства с Ираном мифология и язык северной части Индии был схож с иранскими. Принято даже говорить об определенном периоде индоиранских связей, об индоиранском языке и культуре.

Истоки ведийской мифологии уходят корнями в общую индоевропейскую мифологию III тысячелетия до нашей эры. Из-за своей архаичности ведийские мифология и язык служат отличным источником для понимания древности всех индоевропейцев. Видна глубокая связь таких слов, как «веда», с русским глаголом «ведать» и происходящими от него словами «ведьма», «ведение» и т. д.

д.

Боги древней Индии

Ведийский пантеон насчитывал 33 божества, часть которых жила на Земле, часть — на Небе, а часть была универсальной.

Земными богами были Притхиви, Агни, Брихаспати, Сома, Сарасвати. К «смешанным» богам принадлежали Индра, Трита Аптья, Апам Напат, Матаришван. Небесными богами были Дьяус, Варуна, Митра, Вишну, Ушас и Ашвины.

Подробнее: Индийская мифология

Автор: Денис Морозов

Скифы жили в I тысячелетии до н.э. в степях к северу от Черного моря. Это был народ, говоривший на индоиранском языке, как и древние обитатели Приднепровья, в котором зарождалось восточное славянство. Вероятно, часть скифов со временем обратилась в славян.

Мифология скифов дошла до нас не полностью. Известно лишь несколько мифов и легенд, рассказанные Геродотом и некоторыми другими античными авторами. Некоторые легенды и значение имен удается установить с помощью сравнительно-исторического языкознания.

Скифские богини и боги

Скифы поклонялись семи богам, как и многие другие иранские народы. Верховной богиней у них почиталась Табити. Кроме него, в пантеон входили Папай, Апи, Ойтосир (Гойтосир), Аргимаспа, и еще 2 божества, имена которых не сохранились. Табити была богиней огня и домашнего очага. Ее называли «царицей скифов».

Геродот упоминал, что самое развитое скифское племя — «царские скифы» — поклонялись Посейдону, или Тагимасаду, как они его называли.

Геродот пересказал скифский миф, согласно котором Зевс женился на дочери реки Днепр. От этого брака родился первый человек — Таргитай. У него было три сына — Липоксай, Арпоксай и Колаксай, которые дали начало трем ветвям скифского народа.

При сыновьях Таргитая с неба упали золотые плуг с ярмом, секира и чаша, забрать которые удалось только Колаксаю. Он и стал правителем древней Скифии.

Подробнее: Мифология скифов

Автор: Денис Морозов

Мы живем среди мифов!

Мы живем среди мифов, сами того не замечая. Проходя мимо памятника какому-либо деятелю истории или культуры, мы даже не задумываемся, что обычай воздвигать памятники восходит к древним кумирам, сооружаемым над могилой мифического героя-первопредка ради его почитания. Возлагая к подножию памятника цветы, мы и не думаем, что совершаем по сути языческое жертвоприношение. Видя на гербе всадника, поражающего копьем змея, мы не вспоминаем, что перед нами — древнейший мифологический сюжет, лежащий в основе всей индоевропейской мифологии. Эти старые мифы перемешаны в нашем сознании с мифами нового времени — разнообразными НЛО, барабашками, телепатией, левитацией…

Проходя мимо памятника какому-либо деятелю истории или культуры, мы даже не задумываемся, что обычай воздвигать памятники восходит к древним кумирам, сооружаемым над могилой мифического героя-первопредка ради его почитания. Возлагая к подножию памятника цветы, мы и не думаем, что совершаем по сути языческое жертвоприношение. Видя на гербе всадника, поражающего копьем змея, мы не вспоминаем, что перед нами — древнейший мифологический сюжет, лежащий в основе всей индоевропейской мифологии. Эти старые мифы перемешаны в нашем сознании с мифами нового времени — разнообразными НЛО, барабашками, телепатией, левитацией…

Да и всесилие науки — разве это не миф? Ведь отличительная черта мифологически мыслящего человека состоит в том, что он даже не сомневается, что то, во что он верит — это и есть самая настоящая реальность. Реальная настолько же, насколько для древнего грека были реальны Зевс и Аполлон, а для древнего славянина — Перун и Даждьбог.

Мифология фантастики

По статистике, около 30 процентов жителей развитых стран верят в существование инопланетян и «летающие тарелки», на которых они прилетают к нам. Это массовое поверие — не что иное, как один из самых распространенных мифов XXI века. Подобная «мифология с стиле техно» стала возможна благодаря развитию науки, фантастической литературы и наших реальных достижений в области покорения космоса.

Это массовое поверие — не что иное, как один из самых распространенных мифов XXI века. Подобная «мифология с стиле техно» стала возможна благодаря развитию науки, фантастической литературы и наших реальных достижений в области покорения космоса.

Подробнее: Мифология XXI века

Автор: Денис Морозов

Фильм «Аватар» режиссера Джеймся Кэмерона произвел революцию в киноискусстве: никогда еще компьютерная графика не использовалась с таким размахом и выразительностью для создания удивительно красивого мира, в котором обитают необыкновенные создания — разумные на’ви, а также чудесные животные и растения.

Фильм «Аватар» — яркий образец жанра «фэнтези», которая все больше и больше отвоевывает себе позиции в кинематографе. Кино показывает нам то, на что раньше было способно лишь человеческое воображение.

Фильм «Аватар» — уникален, поскольку для его создания не просто создавались элементы фантастического антуража, а был придуман до мелочей целый мир со своей культурой, историей и мифологией.

Создатели «Аватара», и прежде всего Джеймс Кэмерон, который был не только режиссером, но написал еще и сценарий картины, проделал грандиозную работу. Он создал целый мир, населенный мифическими существами, что до него делал разве что Толкин. Он создал целую «фентезийную» мифологию и даже изобрел особый язык народа нави, на котором они говорят в кадре. А ведь создать целый язык до сих пор удавалось только Профессору, выдающемуся лингвисту.

Кэмерон потрудился на славу. До мелочей продуманная картина жизни на чудесной обитаемой планетой превратилась в целостную мифологическую картину, которую уже изучают так же, как мир Средиземья.

Наша статья посвящена наиболее ярким персонажам этой новой мифологии Пандоры и Аватара, которых зритель видит в картине, и которые играют важную роль в развитии сюжета и во многих ключевых эпизодах.

Подробнее: Мифология фильма Аватар

Автор статьи: Денис Морозов

Мифология Америк: Центральная Америка

К моменту испанского завоевания Америки крупнейшими народами Центральной части континента были ацтеки, тольтеки, сапотеки, миштеки и майя.

Мифология индейских народов Америки очень архаична. К числу наиболее древних принадлежат мифы о маисе, который индейцы Центральной Америки начали культивировать около 5 тысяч лет до н.э. Очень древними считаются также мифы о получении огня, о происхождении людей и животных. Позже возникли мифы о растениях, добрых духах и происхождении Вселенной.

К древнейшим временам относится вера в главную богиню Центральной Америки, имя которой осталось неизвестным. Ученые называют ее «богиней с косами» по множеству культовых статуэток, найденных археологами.

Индейцы народа ольмеков широко распространили культ ягуара, который оберегал посевы от травоядных животных.

Подробнее: Мифы народов Америки

Миф | Определение, история, примеры и факты

мифологическая фигура

Смотреть все медиа

- Ключевые люди:

- Джон Уильям Уотерхаус

- Похожие темы:

- Германская религия и мифология миф о творении Греческая мифология японская мифология сфинкс

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

миф , символическое повествование, обычно неизвестного происхождения и, по крайней мере, частично традиционное, которое якобы связано с реальными событиями и особенно связано с религиозными убеждениями. Его отличают от символического поведения (культа, ритуала) и символических мест или объектов (храмов, икон). Мифы — это конкретные рассказы о богах или сверхчеловеческих существах, причастных к необычным событиям или обстоятельствам во время, которое не указано, но понимается как существующее отдельно от обычного человеческого опыта. Срок мифология обозначает как изучение мифов, так и совокупность мифов, принадлежащих к определенной религиозной традиции.

Его отличают от символического поведения (культа, ритуала) и символических мест или объектов (храмов, икон). Мифы — это конкретные рассказы о богах или сверхчеловеческих существах, причастных к необычным событиям или обстоятельствам во время, которое не указано, но понимается как существующее отдельно от обычного человеческого опыта. Срок мифология обозначает как изучение мифов, так и совокупность мифов, принадлежащих к определенной религиозной традиции.

Исследуйте способы, которыми мифология функционировала для древнегреческого населения

Просмотреть все видео к этой статье Как и в случае с любым религиозным символизмом, здесь нет попыток оправдать мифические повествования или даже сделать их правдоподобными. Каждый миф представляет собой авторитетное, основанное на фактах описание, независимо от того, насколько рассказанные события расходятся с законами природы или обычным опытом. Исходя из этого основного религиозного значения, слово миф также может использоваться более широко для обозначения идеологического убеждения, когда это убеждение является объектом квазирелигиозной веры; примером может служить марксистский эсхатологический миф об отмирании государства.

В то время как очертания мифов из прошлого периода или из общества, отличного от нашего, обычно можно увидеть достаточно ясно, распознать мифы, доминирующие в свое время и в обществе, всегда трудно. В этом нет ничего удивительного, потому что авторитет мифа заключается не в том, что он доказывает себя, а в том, что он представляет себя. В этом смысле авторитет мифа действительно «само собой разумеется», и миф может быть описан в деталях только тогда, когда его авторитет уже не бесспорен, а каким-то образом отвергнут или преодолен другим, более всеобъемлющим мифом.

Слово миф происходит от греческого мифос , которое имеет ряд значений от «слово» через «высказывание» и «рассказ» до «вымысла»; неоспоримая достоверность мифос может быть противопоставлена логос , слову, достоверность или истина которого может быть доказана и доказана. Поскольку мифы рассказывают фантастические события без попытки доказательства, иногда предполагается, что это просто истории без фактической основы, и это слово стало синонимом лжи или, в лучшем случае, заблуждения. Однако при изучении религии важно различать мифы и истории, которые просто не соответствуют действительности.

Однако при изучении религии важно различать мифы и истории, которые просто не соответствуют действительности.

В первой части данной статьи рассматриваются природа, изучение, функции, культурное влияние и виды мифа с учетом различных подходов к предмету, предлагаемых современными отраслями знаний. Во второй части более подробно рассматривается специализированная тема роли животных и растений в мифе. Мифологии конкретных культур освещаются в статьях «Греческая религия», «Римская религия» и «Германская религия».

Миф существовал в каждом обществе. Действительно, казалось бы, это основная составляющая человеческой культуры. Поскольку разнообразие так велико, трудно делать общие выводы о природе мифов. Но ясно, что в своих общих характеристиках и в деталях народные мифы отражают, выражают и исследуют образ самого народа. Таким образом, изучение мифа имеет центральное значение для изучения как отдельных обществ, так и человеческой культуры в целом.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Подпишитесь сейчас

Mythology — New World Encyclopedia

Мифология (от греческого μῦθος (мифос), — повествование, и logos — речь или аргумент) относится к совокупности историй, которые пытаются объяснить происхождение и фундаментальные ценности данной культуры и природа вселенной и человечества. В современном использовании этот термин также может означать истории, которые определенная культура считает правдой и которые используют сверхъестественное для интерпретации природных явлений. Древние мифы обычно основаны на воображении и интуиции, а не на объективных доказательствах. Мифы отождествляют и помогают объяснить человеческие склонности и явления природы действиями и атрибутами богов в первозданном прошлом.

Таким образом, истины, присущие мифам, несводимы к их исторической достоверности; скорее, как художественная литература, мифы представляют собой абстрактные, часто архетипические взгляды на человеческий опыт. В современном использовании миф часто используется уничижительно, чтобы отвергнуть веру или мнение как ложное или не подкрепленное какими-либо доказательствами. Тем не менее, мифы могут проникать в измерения человеческого опыта, часто религиозного, к которым наука не имеет доступа.

Тем не менее, мифы могут проникать в измерения человеческого опыта, часто религиозного, к которым наука не имеет доступа.

Содержимое

- 1 Эволюция термина

- 2 Религиозная мифология и фольклор

- 3 Мифология и литература

- 4 Формирование мифов

- 5 Мифы как изображения исторических событий

- 6 Современная мифология

- 7 См. также

- 8 Примечания

- 9 Каталожные номера

- 10 Внешние ссылки

- 11 кредитов

Мифология отражает стремление человечества к смыслу. Большинство мифов имеют повествовательную форму, а такие истории, как Адам и Ева, Каин и Авель или Энкиду и Шива, раскрывают глубокие духовные прозрения, сохраняющиеся на протяжении тысячелетий и обращающиеся к разным векам через фильтр разных культур. Антропологи также говорят о мифах современного общества, устойчивых верованиях, которые представляют традиционный миф в современной одежде.

Эволюция термина

Термин мифология, означающий «изучение мифов», используется по крайней мере с пятнадцатого века. Дополнительное значение слова «свод мифов» восходит к Оксфордскому словарю английского языка (OED) 1781 года. Последнее издание OED определяет миф как «традиционную историю, обычно с участием сверхъестественных существ, сил или существ, которая воплощает и дает объяснение, этиологию или оправдание чего-то, например, ранней истории общества, религиозной веры». или ритуал, или природное явление». Миф в общем употреблении часто взаимозаменяем с легендой или аллегорией, но ученые строго различают термины.

Дополнительное значение слова «свод мифов» восходит к Оксфордскому словарю английского языка (OED) 1781 года. Последнее издание OED определяет миф как «традиционную историю, обычно с участием сверхъестественных существ, сил или существ, которая воплощает и дает объяснение, этиологию или оправдание чего-то, например, ранней истории общества, религиозной веры». или ритуал, или природное явление». Миф в общем употреблении часто взаимозаменяем с легендой или аллегорией, но ученые строго различают термины.

В отличие от определения мифа как «традиционной истории», данного OED, большинство фольклористов применяют этот термин только к одной группе традиционных историй. По этой системе традиционные сказания можно разделить на три группы: [1]

- мифы – священные сказания о далеком прошлом, в частности о сотворении мира; в основном сосредоточены на богах

- легенды – рассказы о (обычно более недавнем) прошлом, которые обычно включают или основаны на некоторых исторических событиях и обычно сосредоточены на человеческих героях

- народные сказки/сказки – рассказы, не имеющие определенного исторического контекста; часто включают животных

Некоторые религиоведы ограничивают термин «миф» историями, главные герои которых «должны быть богами или почти богами». [2] Другие ученые не согласны с такими попытками ограничить определение термина «миф». Классик Г. С. Кирк считает, что различие между мифами и сказками может быть полезным9.0110 [3] , но он утверждает, что «классификация сказок как народных сказок, легенд и настоящих мифов, простой и привлекательной, как кажется, может серьезно сбивать с толку». [4] В частности, он отвергает идею, «что все мифы связаны с религиозными верованиями, чувствами или практиками». [5]

[2] Другие ученые не согласны с такими попытками ограничить определение термина «миф». Классик Г. С. Кирк считает, что различие между мифами и сказками может быть полезным9.0110 [3] , но он утверждает, что «классификация сказок как народных сказок, легенд и настоящих мифов, простой и привлекательной, как кажется, может серьезно сбивать с толку». [4] В частности, он отвергает идею, «что все мифы связаны с религиозными верованиями, чувствами или практиками». [5]

В расширенном использовании слово «миф» может также относиться к коллективной или личной идеологической или социально сконструированной полученной мудрости.

К христианской эре греко-римский мир начал использовать термин «миф» для обозначения «басни, вымысла, лжи», и раннехристианские писатели использовали слово «миф» именно таким образом. [6] Теперь такое употребление термина «миф» стало общеупотребительным. [7]

В этой статье термин «миф» используется в научном смысле, оторванном от популярных ассоциаций с ошибочными верованиями.

Религиозная мифология и фольклор

В синтоизме Каппа — разновидность водного чертенка и считается одним из многих суйджин (буквально «божество воды»).

Исторически важными подходами к изучению мифологического мышления были подходы Джамбаттисты Вико, Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, Фридриха Шиллера, Карла Юнга, Зигмунда Фрейда, Люсьена Леви-Брюля, Клода Леви-Стросса, Нортропа Фрая, советской школы и Школа мифов и ритуалов. [8]

Мифы, как обычно понимают, представляют собой повествования о божественных или героических существах, организованные в связную систему, традиционно передаваемые и связанные с духовной или религиозной жизнью сообщества, одобренные правителями или священниками. Как только эта связь с духовным руководством общества разрывается, они теряют свои мифологические качества, превращаясь в народные сказки или сказки. [9] Примеров религиозных мифов слишком много для исчерпывающего списка, но они включают в себя религиозные обряды, как великие, так и малые:

- описание сотворения на иврите в Бытие

- месопотамский Энума Элиш, история создания, вокруг которой вращался религиозный новогодний праздник вавилонян [10]

- австралийский миф, описывающий первый священный ритуал бора.

», заключая в себе архетипическое качество «истины». Писатель, филолог и религиозный мыслитель Дж.Р.Р. Толкин выразил аналогичное мнение: «Я считаю, что легенды и мифы в значительной степени состоят из« правды »и действительно представляют аспекты правды, которые можно получить только таким образом». [12] Классик Г. С. Кирк отмечает: «Многие мифы воплощают веру в сверхъестественное… но многие другие мифы или то, что кажется мифом, таковыми не являются». [13] В качестве примера Кирк приводит миф об Эдипе, который «лишь поверхностно связан […] с религией или сверхъестественным» и поэтому не является священной историей. [14]

», заключая в себе архетипическое качество «истины». Писатель, филолог и религиозный мыслитель Дж.Р.Р. Толкин выразил аналогичное мнение: «Я считаю, что легенды и мифы в значительной степени состоят из« правды »и действительно представляют аспекты правды, которые можно получить только таким образом». [12] Классик Г. С. Кирк отмечает: «Многие мифы воплощают веру в сверхъестественное… но многие другие мифы или то, что кажется мифом, таковыми не являются». [13] В качестве примера Кирк приводит миф об Эдипе, который «лишь поверхностно связан […] с религией или сверхъестественным» и поэтому не является священной историей. [14] Мифы часто предназначены для объяснения универсальных и локальных начал («мифы о творении», включая «мифы об основании»), природных явлений, происхождения культурных условностей или ритуалов и того, что лежит за пределами данного общества. границы объяснения. Эта более широкая истина уходит глубже, чем появление критической истории, и она может существовать, а может и не существовать в авторитетной письменной форме, которая становится «историей» (дописьменные устные традиции могут исчезнуть, когда письменное слово становится «историей», а образованный класс становится «авторитетом»).

Однако, как выразился Люсьен Леви-Брюль, «примитивная ментальность — это состояние человеческого разума, а не стадия его исторического развития». [15]

Однако, как выразился Люсьен Леви-Брюль, «примитивная ментальность — это состояние человеческого разума, а не стадия его исторического развития». [15] Часто этот термин относится конкретно к древним рассказам об исторических культурах, таких как греческая мифология или римская мифология. Некоторые мифы изначально возникли как часть устной традиции и лишь позже были записаны, и многие из них существуют в нескольких версиях. Согласно Ф. В. Дж. Шеллингу в восьмой главе книги «Введение в философию и мифологию», , «мифологические представления не были ни изобретены, ни приняты свободно. неопровержимая и неоспоримая реальность. Народы и отдельные личности являются лишь орудиями этого процесса, который выходит за пределы их кругозора и которому они служат без понимания». Отдельные мифы или «мифомы» можно разделить на различные категории:

- Ритуальные мифы объясняют выполнение определенных религиозных практик или моделей и связаны с храмами или центрами поклонения.

- Мифы о происхождении (этиология) описывают происхождение обычая, имени или предмета.

- Мифы о сотворении мира, , который описывает, как возник мир или вселенная.

- Мифы культа часто рассматриваются как объяснение сложных празднеств, превозносящих силу божества.

- Мифы о престиже обычно связаны с божественно избранным королем, героем, городом или народом.

- Эсхатологические мифы — это все истории, описывающие катастрофические последствия нынешнего мироустройства писателей. Они выходят за пределы любого потенциального исторического масштаба и поэтому могут быть описаны только мифическими терминами. Апокалиптическая литература, такая как Новый Завет , Книга Откровения , является примером набора эсхатологических мифов.

- Социальные мифы укрепляют или защищают существующие социальные ценности или обычаи.

- Миф о Трикстере связан с розыгрышами или уловками, которые разыгрывают боги или герои.

Герои не обязательно должны быть в истории, чтобы считаться мифом.

Герои не обязательно должны быть в истории, чтобы считаться мифом.

Мифология и литература

Мифы — это не то же самое, что басни, легенды, народные сказки, сказки, анекдоты или художественная литература, но понятия могут пересекаться. Примечательно, что в период романтизма девятнадцатого века народные сказки и сказки воспринимались как размытые фрагменты более ранней мифологии (известно братьями Гримм и Элиасом Лённротом). Мифологические темы также очень часто сознательно используются в литературе, начиная с Гомера. Полученная работа может прямо относиться к мифологическому фону, не будучи частью мифов (Амур и Психея). Средневековый роман особенно играет с этим процессом превращения мифа в литературу. Эвгемеризм относится к процессу рационализации мифов, помещая темы, ранее наполненные мифологическими качествами, в прагматические контексты, например, после смены культурной или религиозной парадигмы (в частности, переосмысления языческой мифологии после христианизации).

И наоборот, исторические и литературные материалы могут со временем приобретать мифологические качества, например, Материя Британии, относящаяся к легендарной истории Великобритании, особенно те, которые сосредоточены на короле Артуре и рыцарях Круглого стола, и Материя Франции, основанные на исторических событиях пятого и восьмого веков соответственно, сначала были превращены в эпическую поэзию, а в последующие столетия стали отчасти мифологическими. «Сознательное порождение» мифологии было названо Дж. Р. Р. Толкином мифопеей 9 .0110 [16] , и, как известно, также был предложен, совершенно отдельно, нацистским идеологом Альфредом Розенбергом.

Формирование мифов

Существует множество подходов к изучению мифов. Роберт Грейвс сказал о греческом мифе: «Истинный миф можно определить как сведение к повествовательной стенографии ритуального пантомимы, исполняемого на публичных праздниках и во многих случаях записанного в картинках». ( Греческие мифы, Введение).

На Грейвза глубокое влияние оказала мифография сэра Джеймса Джорджа Фрейзера 9.0060 Золотая ветвь, , и он согласился бы с тем, что мифы порождаются многими культурными потребностями. Мифы утверждают культурные институты племени, города или нации, связывая их с универсальными истинами. Например, мифы оправдывают текущую оккупацию территории людьми. Все культуры со временем разработали свои собственные мифы, состоящие из повествований об их истории, их религиях и их героях. Великая сила символического значения этих историй для культуры является основной причиной того, что они существуют так долго, иногда в течение тысяч лет. Маш различает « миф, » в смысле этого первичного психического образа, с какой-то мифологией. или системой слов, пытающихся с переменным успехом обеспечить известную связность между этими образами. [17]

На Грейвза глубокое влияние оказала мифография сэра Джеймса Джорджа Фрейзера 9.0060 Золотая ветвь, , и он согласился бы с тем, что мифы порождаются многими культурными потребностями. Мифы утверждают культурные институты племени, города или нации, связывая их с универсальными истинами. Например, мифы оправдывают текущую оккупацию территории людьми. Все культуры со временем разработали свои собственные мифы, состоящие из повествований об их истории, их религиях и их героях. Великая сила символического значения этих историй для культуры является основной причиной того, что они существуют так долго, иногда в течение тысяч лет. Маш различает « миф, » в смысле этого первичного психического образа, с какой-то мифологией. или системой слов, пытающихся с переменным успехом обеспечить известную связность между этими образами. [17] Иосиф Кэмпбелл в своей книге «Тысячелицый герой » (1948) обрисовал концепцию «мономифа», архетипического образца героя, который распространен во всем мире во всех культурах.

Этот термин был разработан на основе концепции Джеймса Джойса Мономиф — это тип bildungsroman , повествующий о жизненном цикле героя, особенно о психологических аспектах героизма. В известной цитате из предисловия к «Тысячеликому герою» Кэмпбелл написал: [18]

Этот термин был разработан на основе концепции Джеймса Джойса Мономиф — это тип bildungsroman , повествующий о жизненном цикле героя, особенно о психологических аспектах героизма. В известной цитате из предисловия к «Тысячеликому герою» Кэмпбелл написал: [18] Герой отправляется из обычного мира в область сверхъестественных чудес: сказочные там встречаются силы и одерживается решающая победа: герой возвращается из этого таинственного приключения с силой даровать благо своим ближним.

Классические примеры мономифа, на которые опираются Кэмпбелл и другие ученые, включают истории о Будде, Моисее и Христе, хотя Кэмпбелл цитирует множество других классических мифов из многих культур, которые также опираются на эту базовую структуру.

В структуралистском подходе Клода Леви-Стросса содержание мифа не имеет значения, поскольку их основная функция заключается в структурировании природы вселенной.

«Для Леви-Стросса миф — это структурированная система означающих, чьи внутренние сети отношений используются для «отображения» структуры других наборов отношений; «содержание» бесконечно изменчиво и относительно неважно». [19]

«Для Леви-Стросса миф — это структурированная система означающих, чьи внутренние сети отношений используются для «отображения» структуры других наборов отношений; «содержание» бесконечно изменчиво и относительно неважно». [19] Мифы как изображения исторических событий

Рельеф «Нисхождение Ганги» в Махабалипураме (также Мамаллапурам), Индия; деталь центральной части, полный рельеф 27 метров в ширину и 9 метров в высоту.

Некоторые мифы основаны на исторических событиях. Эти мифы могут со временем наполниться символическим значением, трансформироваться, сместиться во времени или месте или даже перевернуться. Со временем такие «мифы» переходят от «легендарного события» к «мифическому статусу», поскольку событие приобретает все больший символический резонанс, а факты становятся менее важными. К тому времени, когда она достигает статуса мифа, история обрела собственную жизнь, и факты первоначального события стали почти неуместными.

Классическим примером этого процесса является Троянская война, историческое событие, ставшее теперь частью греческой мифологии.

Классическим примером этого процесса является Троянская война, историческое событие, ставшее теперь частью греческой мифологии.Этот метод или техника интерпретации мифов как рассказов о реальных событиях, эвгемеристская экзегеза, восходит к античности и может быть прослежена (от Спенсера) к Evhémère Histoire sacrée (300 B.E. ), в которой описываются жители острова Панчая, Все-Хорошо , в Индийском океане как нормальные люди, обожествленные народной наивностью. Как утверждает Ролан Барт, «миф — это слово, выбранное историей. Оно не могло исходить из природы вещей». [20]

Этот процесс происходит отчасти потому, что описываемые события отрываются от своего первоначального контекста и заменяются новым контекстом, часто по аналогии с текущими или недавними событиями. Некоторые греческие мифы возникли в классические времена, чтобы объяснить необъяснимые особенности местных культовых практик, объяснить местный эпитет одного из олимпийских богов, интерпретировать изображения полузабытых фигур, событий или объяснить атрибуты божеств.

или энтеогены, происхождение которых с течением времени стало тайной.

или энтеогены, происхождение которых с течением времени стало тайной.Маш утверждает, что эвгемеристская экзегеза «применялась для того, чтобы схватить и схватить силой разума качества мысли, которые ускользали от него со всех сторон». [21] Этот процесс, утверждает он, часто приводит к интерпретации мифов как «замаскированной пропаганды на службе у влиятельных людей», и что цель мифов, с этой точки зрения, состоит в том, чтобы позволить «социальному порядку» установить «свою постоянство иллюзии естественного порядка». Он возражает против этой интерпретации, говоря, что «то, что положит конец этой карикатуре на некоторые речи от 19 мая68 заключается, между прочим, именно в том, что в мифах роли не распределяются раз и навсегда, как это было бы, если бы они были вариантом идеи «опиума для народа».

Contra Barthes, [22] Маш утверждает, что «поэтому миф, по-видимому, выбирает историю, а не выбирается ею» [23] , «помимо слов и историй, миф больше похож на психическое содержание, из которого излучаются слова, жесты и музыка.

История выбирает для себя только то, что более или менее становится одеждой. И эти содержания тем сильнее вырываются из природы вещей, чем разум пытается их подавить. Каковы бы ни были роли и комментарии, которыми те или иные социально-историческое движение украшает мифический образ, последний живет в значительной степени автономной жизнью, которая постоянно очаровывает человечество.Осудить архаизм имеет смысл только как функцию «прогрессивной» идеологии, которая сама начинает обнаруживать некоторый архаизм и очевидную наивность.» [24]

История выбирает для себя только то, что более или менее становится одеждой. И эти содержания тем сильнее вырываются из природы вещей, чем разум пытается их подавить. Каковы бы ни были роли и комментарии, которыми те или иные социально-историческое движение украшает мифический образ, последний живет в значительной степени автономной жизнью, которая постоянно очаровывает человечество.Осудить архаизм имеет смысл только как функцию «прогрессивной» идеологии, которая сама начинает обнаруживать некоторый архаизм и очевидную наивность.» [24] Катастрофисты [25] , такие как Иммануил Великовский, считают, что мифы произошли от устных историй древних культур, которые были свидетелями «космических катастроф». Катастрофическая интерпретация мифа составляет лишь незначительное меньшинство в области мифологии и часто квалифицируется как псевдоистория. Точно так же в своей книге Мельница Гамлета, Джорджио Де Сантильяна и Герта фон Дехенд предполагают, что миф — это «технический язык», описывающий «космические события».

[26]

[26] Как только историческое событие прочно укореняется в мифологии, мифология становится основой для понимания и интерпретации даже современных исторических событий. Описания недавних событий вновь подчеркнуты, чтобы сделать их похожими на общеизвестную историю. Этот метод используется некоторыми приверженцами иудаизма и христианства, которые читают книги пророчеств в Библии, особенно Книгу Даниила и Книгу Откровения, как «исторические» рассказы о будущих событиях. Он также использовался в российской пропаганде коммунистической эпохи, чтобы интерпретировать направление истории и направлять решения о политических решениях. До Второй мировой войны пригодность императора Японии была связана с его мифическим происхождением от синтоистской богини солнца Аматэрасу.

Современная мифология

В 1950-х годах Ролан Барт опубликовал в своей книге « мифологий» серию эссе, посвященных изучению современных мифов и процесса их создания. Швейцарский психолог Карл Юнг (1873-1961) и его последователи также пытались понять психологию, стоящую за мировыми мифами.

Юнг утверждал, что боги мифологии — это не материальные существа, а архетипы — ментальные идеи, заряженные эмоциональной силой, которые все люди могут чувствовать, разделять и переживать. Он и его сторонники считают, что архетипы напрямую влияют на наше подсознательное восприятие и способ понимания.

Юнг утверждал, что боги мифологии — это не материальные существа, а архетипы — ментальные идеи, заряженные эмоциональной силой, которые все люди могут чувствовать, разделять и переживать. Он и его сторонники считают, что архетипы напрямую влияют на наше подсознательное восприятие и способ понимания.Американские фильмы и телевидение повторяют в многочисленных вымышленных декорациях несколько архетипических мифов, таких как миф об одиноком герое — вариант мифа о Христе — в Супермен и Одинокий рейнджер ; или миф о романтической любви как бунте против родительской власти — обновленная история Тристана и Изольды и Ромео и Джульетты — в таких фильмах, как « Вестсайдская история » и фильм « Титаник». Благодаря таким вымышленным рассказам эти мифы глубоко проникли в сознание и культуру американцев.

Некоторые фильмы и сериалы, такие как Звездные войны и Тарзан имеют мифологические аспекты, которые сознательно развиваются в глубокие и сложные философские системы.

Эти примеры не являются мифологией, но содержат мифические темы, которые у некоторых людей удовлетворяют одни и те же психологические потребности. Мифопея — это термин, придуманный Дж. Р. Р. Толкином для обозначения сознательной попытки создания мифов; его Сильмариллион должен был стать примером этого, хотя ему не удалось опубликовать его при жизни.

Эти примеры не являются мифологией, но содержат мифические темы, которые у некоторых людей удовлетворяют одни и те же психологические потребности. Мифопея — это термин, придуманный Дж. Р. Р. Толкином для обозначения сознательной попытки создания мифов; его Сильмариллион должен был стать примером этого, хотя ему не удалось опубликовать его при жизни.См. также

Фольклор, Легендарное существо

Примечания

- ↑ Роберт А. Сигал. Миф: очень краткое введение. (Оксфорд: Oxford UP, 2004), 5. ISBN 9780192803474.

- ↑ Сигал, 5.

- ↑ Г. С. Кирк, Миф: его значение и функции в древних и других культурах. (Беркли: Кембриджский университет, 1973), 37–41. ISBN 9780521098021

- ↑ Кирк, 22 года.

- ↑ Кирк, 11 лет.

- ↑ Мирча Элиаде. Миф и реальность. (Религиозные традиции мира) [1968] Waveland Press, 1998. ISBN 1577660099), 162.

- ↑ Элиаде. Мифы, мечты и тайны.

1967, 23.

1967, 23. - ↑ Ги Лануэ, Предисловие к Елеазару Моисеевичу Мелетинскому. Поэтика мифа, Перевод Ги Лануэ и Александра Садецкого, предисловие Ги Лануэ. (Рутледж, 2000 г.), viii.

- ↑ Жаклин Симпсон и Стив Руд. Словарь английского фольклора. (издательство Оксфордского университета, США, 2000), 254.

- ↑ Элиаде. Священное и мирское: природа религии, Пер. Уиллард Р. Траск. (Нью-Йорк: Harper & Row, 1961), 77.

- ↑ А. В. Рид. Мифы, легенды и басни аборигенов. (Чатсвуд: Рид, 1982, 33-36.

- ↑ Дж.Р.Р. Толкин. Письма Дж. Р. Р. Толкина, нет. 147.

- ↑ Кирк, 11 лет.

- ↑ Кирк, 11 лет.

- ↑ Франсуа-Бернар Маш. Музыка, миф и природа, или Дельфины Ариона. (Лондон: Рутледж, 1992), 8.

- ↑ Дж.Р.Р. Толкин. Монстры и критики. HarperCollins: новое издание, 1997 г. ISBN 026110263X

- ↑ Маше, 1992, 20.

- ↑ Джозеф Кэмпбелл. Герой с тысячью лиц .

(Принстон: издательство Принстонского университета, 1949).

(Принстон: издательство Принстонского университета, 1949). - ↑ Ричард Миддлтон. Изучение популярной музыки. (Филадельфия: Open University Press, [1990] 2002 г.)

- ↑ Маше, 1992, 20.

- ↑ Маше, 1992, 10.

- ↑ Ролан Барт. Мифологии. (Нью-Йорк: Хилл и Ван, 1972).

- ↑ Маше, 1992, 21.

- ↑ Маше, 1992, 20.

- ↑ Среди исследователей Дварду Кардона (автор книги God Star ISBN 1412083087), Эв Кокрейн ( The Many Faces of Venus ), Альфред де Грация (серия Quantavolution) и Дэвид Тэлботт и ( Saturn Myth ISBN 0385113765).

- ↑ Джорджио де Сантильяна и Герта фон Дехенд. Мельница Гамлета: эссе, исследующее происхождение человеческих знаний и их передачу через миф. 1990. 222.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

- Барт, Роланд, Мифологии. Нью-Йорк: Хилл и Ван, 1972. ISBN 97808092

- Болле, Кис В.

Свобода человека в мифе. Издательство Университета Вандербильта, 1968. ISBN 9780826511256

Свобода человека в мифе. Издательство Университета Вандербильта, 1968. ISBN 9780826511256 - Булфинч, Томас. Мифология Булфинча. Нью-Йорк: Книги Авенеля. Распространяется Crown Publishers, 1978. ISBN 9780517274156 .

- Кэмпбелл, Джозеф

- Тысячеликий герой. Лондон: Фонтана, 1993. ISBN 9780586085714

- Полет дикого гусака: исследования в мифологическом измерении: избранные очерки 1944-1968 гг., 3-е изд. Библиотека Нового Света, 2002 г. ISBN 978-1577312109

- Кардона, Дварду. Звезда Бога. Виктория, Британская Колумбия: Trafford Pub., 2006. ISBN 1412083087 (ученый, занимающийся междисциплинарными исследованиями, объединяющими мифологию и космогонию, пытается объяснить, что Сатурн раньше был «солнцем», которое видели жители Земли, и почему древние изображают Сатурн как бог.)

- Кокрейн, Ев. Многоликая Венера: планета Венера в древних мифах и религии. Эймс, ИА: Aeon Publishing, 1997, ISBN 0965622909

- Дандес, Алан.

«Бинарная оппозиция в мифе: дебаты Проппа и Леви-Стросса в ретроспективе». Западный фольклор 1997: 39-50. ISSN 0043-373X

«Бинарная оппозиция в мифе: дебаты Проппа и Леви-Стросса в ретроспективе». Западный фольклор 1997: 39-50. ISSN 0043-373X - Элиаде, Мирча

- Космос и история: миф о вечном возвращении. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1971. ISBN 9780691017778

- Миф и реальность. (Религиозные традиции мира) [1968] Waveland Press, 1998. ISBN 1577660099

- Мифы, мечты и тайны: встреча между современными верованиями и архаическими реалиями. Harvill Press, 1960. ASIN: B0000CKP28 .

- Священное и мирское: природа религии, Trans. Уиллард Р. Траск. Нью-Йорк: Harper & Row, 1961. ISBN 9780156792011

- Фрейзер, Джеймс Джордж. Золотая ветвь . Нью-Йорк: Книги Авенеля. Распространяется компанией Crown, 1981 г. ISBN 9780517336335 .

- Грей, Луи Герберт. Мифология всех рас, Бостон: Marshall Jones Company, 1916-1932. OCLC 1246633

- Гамильтон, Эдит.

Мифология. Бостон: Back Bay Books, 1998. ISBN 9780316341141

Мифология. Бостон: Back Bay Books, 1998. ISBN 9780316341141 - Кирк, Г. С. Миф: его значение и функции в древних и других культурах. Беркли: Кембриджский университет, 1973. ISBN 9780521098021

- Леви-Брюль, Люсьен

- Умственные функции в первобытных обществах. 1910.

- Примитивное мышление. Бостон: Beacon Press, 1966. OCLC 3230078

- Душа примитива. Нью-Йорк: Прегер, 1966. OCLC 500349

- Сверхъестественное и природа первобытного разума. 1931.

- Первобытная мифология . Сент-Люсия: University of Queensland Press, 1983. ISBN 9780702216671 .

- Мистический опыт и первобытный символизм. 1938.

- Лонг, Чарльз Х. Альфа: Мифы о творении. Collier Books, 1969. OCLC 376971

- Маш, Франсуа-Бернар. Музыка, миф и природа, или Дельфины Ариона. (оригинал 1983 г.), перевод с французского Сьюзен Делани. Лондон: Рутледж, 1993, ISBN 3718653214 .

- Мелетинский Елеазар Моисеевич Поэтика мифа, Перевод Ги Лануэ и Александра Садецкого, предисловие Ги Лануэ. Рутледж, 2000. ISBN 04159.28982

- Миддлтон, Ричард. Изучение популярной музыки. Филадельфия: Open University Press, [1990] 2002. ISBN 0335152759

- Пауэлл, Барри Б. Классический миф, 5-е издание. Прентис-Холл, 1998. ISBN 9780137167142

- Рид, А. В. Мифы, легенды и басни аборигенов. Чатсвуд: Рид, 1982. ISBN 9780730104247

- Сантильяна и фон Дехенд. Мельница Гамлета: эссе, исследующее происхождение человеческих знаний и их передачу через миф. Издательство Гарвардского университета, 1969, переиздание 1992 года. ISBN 0879232153

- Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф

- Введение в философию мифологии. 1856.

- Философия мифологии. 1857.

- Философия Откровения. 1858.

- Сигал, Роберт А. Миф: очень краткое введение. Оксфорд: Oxford UP, 2004.