Опишите рисунки нашего времени: 1. «Посёлок шумеров- (см. с. 66) — по плану: 1)река,…

и загоны для скота; 3) главные занятия; 4) колёсная повозка. 2. ««Школа в Двуречье» (см. с. 68) — по плану: 1) ученики; 2) учитель; 3) работник, разминающий глину.

Анна

1)

1.Почва в Южном Двуречье плодородны. Так же как Нил в Египте, реки дарили жизнь и процветание. Но разливы рек проходили бурно : порой потоки воды обрушивались на селения и пастбища. Приходилось строить насыпь по беркгам. Для орошения полей и садов рыли каналы.

Пользователь

На картине мы видим город. Города обычно стояли на берегу реки или возле канала. Жители плавали между ними на суденышках,сплетенных из гибких веток и обтянутых кожей. На берегу растут пальмы. Хижины строили из больших глиняных кирпичей,а крыши из соломы. И загоны для скота делали из соломы.Шумеры были трудолюбивы. Они выращивали скот и работали на полях,ловили рыбу. Над городскими постройками возвышается ступенчатая башня. Так выглядел храм бога-покровителя города.

Так выглядел храм бога-покровителя города.

Пользователь

1. Многие поселения древних шумеров, вырастая, превращались в города —

цёнтры небольших государав. Города обычно аояли на берегу реки или возле

канала. Жители плавали между ними на суденышках, сплетенных из гибких

веток и обтянутых кожей. В Южном Двуречье нет ни гор, ни лесов, а значит, не

могло быть ароительства из камня и дерева. Дворцы, храмы, жилые дома — всё

здесь сооружали из больших глиняных кирпичей.

2. На кресле перед учениками сидит учитель или по другому «надзиратель с

кнутом». Ученики сидят на плитах и пишут клинышком на глиняных табличках.

Младшие учились разминать глину и лепить таблички. Старшие переписывали

слова.

Ошибки смывали водой.

Обучение в школе болыиинаво учеников заканчивала в 20-25-летнемвозрасте.

Выпускники школ назначались на выгодные должноаи: чиновник, писарь,

военачальник, сборщик налогов и т.

Субботина

1. Многие поселения древних шумеров, вырастая, превращались в города —

цёнтры небольших государав. Города обычно аояли на берегу реки или возле

канала. Жители плавали между ними на суденышках, сплетенных из гибких

веток и обтянутых кожей. В Южном Двуречье нет ни гор, ни лесов, а значит, не

могло быть ароительства из камня и дерева. Дворцы, храмы, жилые дома — всё

здесь сооружали из больших глиняных кирпичей.

2. На кресле перед учениками сидит учитель или по другому «надзиратель с

кнутом». Ученики сидят на плитах и пишут клинышком на глиняных табличках.

Младшие учились разминать глину и лепить таблички. Старшие переписывали

слова.

Ошибки смывали водой.

Обучение в школе болыиинаво учеников заканчивала в 20-25-летнемвозрасте.

военачальник, сборщик налогов и т.д.

Знаешь ответ?

Как написать хороший ответ?Как написать хороший ответ?

Будьте внимательны!

- Копировать с других сайтов запрещено.

Стикеры и подарки за такие ответы не начисляются. Используй свои знания. 🙂

Стикеры и подарки за такие ответы не начисляются. Используй свои знания. 🙂 - Публикуются только развернутые объяснения. Ответ не может быть меньше 50 символов!

0 /10000

Колёсные повозки Шумера — aquilaaquilonis — ЖЖ

03:21 pm —

Колёсные повозки ШумераЕдинственным основанием для утверждений о первенстве Месопотамии в изобретении колёсных повозок служат пиктограммы, происходящие из слоя IVa на участке храма богини Инанны в шумерском городе Уруке. Согласно радиокарбонной датировке, дерево для крыши храма умерло около 3500-3300 гг. до н.э., а сам храм мог сгореть на 1-2 столетия позже, т.е. около 3300-3100 гг. до н.э. На его участке археологи обнаружили 3900 табличек с древнейшими в истории текстами, среди которых имеются 38 пиктограмм бесколёсных саней или волокуш и 3 пиктограммы таких же саней или волокуш, но установленных на пару дисков. Эти диски могут быть истолкованы как колёса, однако в последнее время большинство исследователей полагают, что они представляют скорее закреплённые катки.

Пиктограммы саней или волокуш без катков и с катками из слоя IVa храма Инанны в Уруке

Вопреки часто встречающимся утверждениям, надёжные материальные свидетельства об использовании колёсных повозок в Шумере появляются лишь в Раннединастический период III (2600-2350 гг. до н.э.), и во всяком случае не раньше Раннединастического периода II (2750-2600 гг. до н.э.). Это подтверждается и письменными данными – идеограмма GIGIR, чаще всего обозначающая колесо, получает в шумерских текстах распространение лишь в Раннединастический период IIIb (2500-2350 гг. до н.э.).

Шумерские идеограммы, обозначающие колесо (GIGIR, PÚ, UMBIN)

Таким образом, урукские пиктограммы отделяет от самых ранних надёжных свидетельств об использовании в Шумере колёсных повозок период как минимум в полтысячелетия, на основании чего можно заключить, что эти пиктограммы изображают скорее сани или волокуши с катками. Сани в Шумере в течение длительного срока служили для перевозки владетельных лиц и изображений богов. Наиболее примечательный их образец был найден на некрополе Ура в могиле правительницы или жрицы, условно именуемой Пу-Аби («Уста отца») по аккадскому чтению составляющих её имя идеограмм. Вместе с санями была захоронена пара быков, перевозивших их при жизни. Это захоронение датируется Раннединастическим периодом IIIa (2600-2500 гг. до н.э.).

Наиболее примечательный их образец был найден на некрополе Ура в могиле правительницы или жрицы, условно именуемой Пу-Аби («Уста отца») по аккадскому чтению составляющих её имя идеограмм. Вместе с санями была захоронена пара быков, перевозивших их при жизни. Это захоронение датируется Раннединастическим периодом IIIa (2600-2500 гг. до н.э.).

Реконструкция саней Пу-Аби

К тому же времени относится захоронение правителя Ура, в котором находились две повозки, каждая с четырьмя сплошными колёсами, запряжённые быками. Быки, одомашненные на Ближнем Востоке ок. X тыс. до н.э., или волы (т.е. холощёные быки), несомненно, были самыми ранними тягловыми животными, первоначально использовавшимися с плугами, потом с санями и волокушами и в конечном счёте с колёсными повозками. Позднее наряду с ними в качестве тягловых животных стали использоваться ослы, попавшие в Месопотамию из Египта около начала III тыс. до н.э., и гибриды самца осла и самки онагра (автохтонного месопотамского эквида), называвшиеся по-шумерски кунга. Быками управляли при помощи металлического кольца в носу, в которое вдевались поводья, далее пропускавшиеся через двойное кольцо, закреплённое на иге или оглобле. Для управления ослами и кунгами могли также использоваться более щадящие недоузки или нахрапники. Такие простые средства управления позволяли лишь замедлять и останавливать животных, а для их ускорения или поворота возницам приходилось использовать голос, стрекало или бич.

Быками управляли при помощи металлического кольца в носу, в которое вдевались поводья, далее пропускавшиеся через двойное кольцо, закреплённое на иге или оглобле. Для управления ослами и кунгами могли также использоваться более щадящие недоузки или нахрапники. Такие простые средства управления позволяли лишь замедлять и останавливать животных, а для их ускорения или поворота возницам приходилось использовать голос, стрекало или бич.

Реконструкция царского захоронения в Уре с двумя запряжёнными быками повозками

Основные свидетельства о шумерских четырёх- и двухколёсных повозках, запряжённых четырьмя или двумя эквидами, относятся к Раннединастическому периоду III (2600-2350 гг. до н.э.). Наиболее известным из них является так. наз. «Штандарт Ура» – обнаруженный на царском некрополе Ура деревянный ящик неизвестного назначения, с обеих сторон которого изображены мозаикой сцены из мирной и военной жизни шумеров. Военная сторона штандарта состоит из трёх рядов. В верхнем ряду изображена сцена победы. С левой стороны представлена повозка, возница которой стоит на земле, держа в одной руке вожжи, а в другой – топор. В середине ряда царь принимает подводимых к нему пленных воинов врага.

В верхнем ряду изображена сцена победы. С левой стороны представлена повозка, возница которой стоит на земле, держа в одной руке вожжи, а в другой – топор. В середине ряда царь принимает подводимых к нему пленных воинов врага.

Военная сторона Штандарта Ура

Ещё четыре повозки изображены в нижнем ряду. Крайняя слева движется медленно, остальные три скачут и попирают тела врагов, все из которых обращены к ним спиной, т.е. мы наблюдаем сцену бегства. Повозки на Штандарте Ура являются четырёхколёсными и имеют высокий перед и низкие бока, на четырёх нижних изображены по два человека (на верхней вторым должен быть изображённый в центре царь). Все люди на повозках одеты в юбки и накидки из козьей шерсти и имеют на голове шлемы. Возницы и сопровождающие их воины вооружены топорами и дротиками, также спереди повозок закреплены колчаны с дротиками. В каждую повозку запряжено по два эквида (осла или кунги), которыми возницы управляют при помощи вожжей, продетых через кольца в носах животных. Шеи и груди эквидов защищены облачениями из козьих шкур.

Шеи и груди эквидов защищены облачениями из козьих шкур.

Прорисовка боевой повозки со Штандарта Ура

Ещё одно известное изображение шумерской боевой повозки имеется на так. наз. «Стеле коршунов», посвящённой победе царя города Лагаша Эанатума над соседним городом Уммой (2500-2400 гг. до н.э.). На одном из фрагментов стелы изображена неполностью сохранившаяся сцена, в которой Эанатум на боевой повозке едет во главе пешего отряда своих воинов, вооружённых топорами и копьями. Низ повозки утрачен, но судя по тому, что рядом с лагашским царём был представлен его возница, она имела четыре колеса. На повозке закреплён колчан с дротиками, однако в левой руке Эанатум держит не дротик, а длинное копьё, а в правой, предположительно, ранний образец серповидного меча. В верхнем ряду того же изображения Эанатум представлен ведущим своих воинов в пешем виде.

Фрагмент Стелы коршунов

По всей видимости, первоначально повозки (сначала бесколёсные, потом колёсные) использовались шумерами как церемониальные экипажи богов (в лице их изображений), жрецов и правителей. Ок. 2600 г. до н.э. шумерские цари начинают выезжать на четырёхколёсных повозках на поле битвы. Достигнув его, они могли сначала сходить с повозок и вступать в сражение уже пешими (как Эанатум на Стеле коршунов?). Позднее в битве начали задействоваться и сами повозки, на которых теперь ездили не только цари. Шумерская четырёхколка была тяжёлым и неповоротливым средством передвижения (её передние колёса могли поворачиваться только вместе со всем корпусом) и по скорости ненамного превосходила бегущего пешего воина. В бою она, вероятно, использовалась прежде всего как мобильная платформа для метания с расстояния дротиков в воинов противника и их последующего преследования в случае бегства. При соприкосновении с врагом воины на повозках и возницы пускали в ход топоры или другое оружие ближнего боя.

Ок. 2600 г. до н.э. шумерские цари начинают выезжать на четырёхколёсных повозках на поле битвы. Достигнув его, они могли сначала сходить с повозок и вступать в сражение уже пешими (как Эанатум на Стеле коршунов?). Позднее в битве начали задействоваться и сами повозки, на которых теперь ездили не только цари. Шумерская четырёхколка была тяжёлым и неповоротливым средством передвижения (её передние колёса могли поворачиваться только вместе со всем корпусом) и по скорости ненамного превосходила бегущего пешего воина. В бою она, вероятно, использовалась прежде всего как мобильная платформа для метания с расстояния дротиков в воинов противника и их последующего преследования в случае бегства. При соприкосновении с врагом воины на повозках и возницы пускали в ход топоры или другое оружие ближнего боя.

Возможно, самое раннее изображение шумерской четырёхколёсной боевой повозки на сосуде из Хафаджи (2650-2550 гг. до н.э.?)

Рассказы о боевом использовании колёсных повозок в шумерских текстах отсутствуют. Единственным исключением может служить надпись царя Лагаша Энтемены о его победе над царём Уммы Урлумой в битве на поле Угига (ок. 2400 г. до н.э.). После того, как сам Урлума был убит, его бегущие воины оставили на поле боя 60 упряжек ослов: «упряжки его ослов, которых было 60, остались на берегу канала Луммагирнунта, кости же их воинов остались в степи» (ANŠE.NI ERIM ĜÉŠ.AM6 / GÚ I7 LUM.MA.GÍR.NUN.TA.KA / E.ŠÈ.TAK4 / NAM.LÚ.U18.BA / GIRI3.PAD.RÁ.BI / EDIN.DA E.DA.TAK4.TAK4) (3.19-24). Цифра 60, по всей видимости, является символической, однако она может свидетельствовать, что в конце Раннединастического периода правитель шумерского города был способен выставить в бой десятки боевых повозок.

Единственным исключением может служить надпись царя Лагаша Энтемены о его победе над царём Уммы Урлумой в битве на поле Угига (ок. 2400 г. до н.э.). После того, как сам Урлума был убит, его бегущие воины оставили на поле боя 60 упряжек ослов: «упряжки его ослов, которых было 60, остались на берегу канала Луммагирнунта, кости же их воинов остались в степи» (ANŠE.NI ERIM ĜÉŠ.AM6 / GÚ I7 LUM.MA.GÍR.NUN.TA.KA / E.ŠÈ.TAK4 / NAM.LÚ.U18.BA / GIRI3.PAD.RÁ.BI / EDIN.DA E.DA.TAK4.TAK4) (3.19-24). Цифра 60, по всей видимости, является символической, однако она может свидетельствовать, что в конце Раннединастического периода правитель шумерского города был способен выставить в бой десятки боевых повозок.

Изображение двухколёсной повозки на дощечке из Ура (2650-2550 гг. до н.э.?)

Наряду с четырёхколёсными повозками имеется ряд шумерских изображений двуколок с единственным возницей. В отличие от четырёхколок, ни одна из них не представлена в определённо военном контексте, хотя на некоторых и имеются колчаны с дротиками. Двухколёсные повозки были гораздо легче и удобнее в управлении, чем четырёхколёсные, кроме того, они почти всегда изображаются с запряжёнными в них четырьмя эквидами, на основании чего можно предположить, что они использовались прежде всего как средство связи.

Двухколёсные повозки были гораздо легче и удобнее в управлении, чем четырёхколёсные, кроме того, они почти всегда изображаются с запряжёнными в них четырьмя эквидами, на основании чего можно предположить, что они использовались прежде всего как средство связи.

Медная модель двухколёсной повозки из Тель-Аграба (2650-2550 гг. до н.э.?)

С началом Аккадского периода (2350-2150 гг. до н.э.) изображения повозок в искусстве Месопотамии становятся очень редкими. Единственными сценами с четырёхколками в военном контексте являются недавно найденные 3 отпечатка печатей из дворца аккадского царя Нарам-Сина в Нагаре (северо-восток современной Сирии), датируемые примерно 2250 г. до н.э. Аккадской эпохой датируются две цилиндрические печати, представляющие божество, едущее на четырёхколёсной повозке, в которую запряжён грифон, а также ещё одна цилиндрическая печать с похожей сценой, но с двухколёсной повозкой.

Отпечаток печати из Нагара с изображением четырёхколёсной повозки в бою

Косвенным свидетельством о продолжении военного использования шумерами колёсных повозок в послеаккадскую эпоху служат надписи правителя Лагаша Гудеа (2-я пол. XXII в. до н.э.) о строительстве им храма Энинну в городе Лагаше. Гудеа видит непонятный сон, смысл которого ему разъясняет богиня Нанше. Лагашский правитель должен построить для бога Нингирсу храм с его священными принадлежностями, в т.ч. «положить дерево, построить для твоего господина повозку, впрячь в неё осла-жеребца, украсить эту повозку серебром и лазуритом, чтобы стрелы выступали из колчана подобно свету дня» (ĝiš ù-ma-ta-ĝar / lugal-zu GIŠ.gigir ù-mu-DI / ANŠE.ŠUL.ÙR ù-ši-lá / GIŠ.gigir-bi kù-NE za-gìn-na šu ù-ma-ni-tag / ti mar-uru5-a u4-gim ì-< bí- >è) (Cyl. A, vi.16-20). В ответ на это указание Гудеа «распрямил дерево мес и расколол дерево халуб, сделал лазуритовую повозку, впряг в неё жеребца – “Льва, призванного к бегу”» (GIŠ.mes-e saĝ bí-sa6 / GIŠ.ḫa-lu-úb-ba tùn bí-bar / GIŠ.gigir-za-gìn-šè mu-na-a-DI / ŠUL.ÙR-bi piriĝ kas4-e pà-da / im-ma-ši-lá-lá) (Cyl. A, vii.17-21). Параллельный текст рассказывает, как Гудеа заботится о том, чтобы «в святую повозку был запряжён осёл-жеребец – “Лев, призванный к бегу” в числе других ослов, чтобы стройный осёл, осёл Эриду, скакал вместе с ослами-жеребцами, чтобы они радостно несли своего господина Нингирсу» (GIŠ.

XXII в. до н.э.) о строительстве им храма Энинну в городе Лагаше. Гудеа видит непонятный сон, смысл которого ему разъясняет богиня Нанше. Лагашский правитель должен построить для бога Нингирсу храм с его священными принадлежностями, в т.ч. «положить дерево, построить для твоего господина повозку, впрячь в неё осла-жеребца, украсить эту повозку серебром и лазуритом, чтобы стрелы выступали из колчана подобно свету дня» (ĝiš ù-ma-ta-ĝar / lugal-zu GIŠ.gigir ù-mu-DI / ANŠE.ŠUL.ÙR ù-ši-lá / GIŠ.gigir-bi kù-NE za-gìn-na šu ù-ma-ni-tag / ti mar-uru5-a u4-gim ì-< bí- >è) (Cyl. A, vi.16-20). В ответ на это указание Гудеа «распрямил дерево мес и расколол дерево халуб, сделал лазуритовую повозку, впряг в неё жеребца – “Льва, призванного к бегу”» (GIŠ.mes-e saĝ bí-sa6 / GIŠ.ḫa-lu-úb-ba tùn bí-bar / GIŠ.gigir-za-gìn-šè mu-na-a-DI / ŠUL.ÙR-bi piriĝ kas4-e pà-da / im-ma-ši-lá-lá) (Cyl. A, vii.17-21). Параллельный текст рассказывает, как Гудеа заботится о том, чтобы «в святую повозку был запряжён осёл-жеребец – “Лев, призванный к бегу” в числе других ослов, чтобы стройный осёл, осёл Эриду, скакал вместе с ослами-жеребцами, чтобы они радостно несли своего господина Нингирсу» (GIŠ. gigir-kù an-mul-a rín-na-da / ANŠE.DUN.ÙR piriĝ kas4-e pà-da / anše-ba sè-ga-da / anše-sig-a anše-eridu.KI-ka / anše-dun-da É KA kur-kur-ku4 di-da / lugal-bi dnin-ĝír-su ḫul-la túm-mu-da) (Cyl. B, ix.15-19).

gigir-kù an-mul-a rín-na-da / ANŠE.DUN.ÙR piriĝ kas4-e pà-da / anše-ba sè-ga-da / anše-sig-a anše-eridu.KI-ka / anše-dun-da É KA kur-kur-ku4 di-da / lugal-bi dnin-ĝír-su ḫul-la túm-mu-da) (Cyl. B, ix.15-19).

Далее приводится подробное описание божественного экипажа: «Повозка – “Покоритель чужеземной страны”, несущая страх и ужас, её осёл-жеребец – “Радостно ржущий ветер”, запряжённый вместе с другими ослами, семиглавая палица, яростное оружие битвы, оружие, невыносимое для севера и юга, булава побоища, оружие из камня хулалу с головой льва, которое не оборачивает спину к чужеземной стране, девять знамён, длань воина, его лук, ревущий подобно лесу деревьев мес, его ужасные стрелы, несущиеся в битве подобно молнии, колчан с изображением барса, льва и высунувшей язык яростной змеи, снаряжение битвы, облечённое царской властью» (GIŠ.gigir kur mu-gurum su-zi-gùr ní-gal u5-a / ANŠE.DUN.ÙR-bi u4-gù-du10-du10-ga / anše-ba sè-ga-da / šitax-saĝ-imin tukul-ḫuš-mè / tukul ub-min-e nu-íl ĝiš-gaz-mè / mi-tum tukul-nìr(ZA. NIM) saĝ-piriĝ / kur-da gaba nu-gi4 / GIŠ.KAxGÍR ĝír šu-nir-10 LÁ 1 / á-nam-ur-saĝ-ĝá / GIŠ.ban tir-mes-gim gù-ĝar-ra-ni / ti-šúr mè-a nim-gim ĝír-da-ni / é-mar-uru5 ug piriĝ muš-ḫuš-šè / eme-è-dè-da-ni / á-mè me-nam-lugal si-si-a-da) (Cyl. B, xiii.18-23 – xiv.1-8). Это единственный шумерский источник, упоминающий лук и стрелы в связи с боевой повозкой.

NIM) saĝ-piriĝ / kur-da gaba nu-gi4 / GIŠ.KAxGÍR ĝír šu-nir-10 LÁ 1 / á-nam-ur-saĝ-ĝá / GIŠ.ban tir-mes-gim gù-ĝar-ra-ni / ti-šúr mè-a nim-gim ĝír-da-ni / é-mar-uru5 ug piriĝ muš-ḫuš-šè / eme-è-dè-da-ni / á-mè me-nam-lugal si-si-a-da) (Cyl. B, xiii.18-23 – xiv.1-8). Это единственный шумерский источник, упоминающий лук и стрелы в связи с боевой повозкой.

Последним по времени шумерским текстом, говорящим о боевых повозках, является поэма о нисхождении в загробный мир царя III династии Ура Ур-Намму (2-я пол. XXI в. до н.э.), погибшего на поле битвы (версия А). Она среди прочего сообщает, что вместе с царём были захоронены ослы, возившие при жизни его повозку: «Его [ослы] находились с ним, ослы были похоронены с ним» ([anše]-ni ba-da-dur2-ru anše ki mu-un-di-ni-ib-tum2) (70). В загробном мире Ур-Намму преподносит подарки его богам, в т.ч. «юноше-воину» (šul ur-saĝ) Нингишзиде он дарит «повозку с […] колёсами, сверкающими золотом, породистыми(?) ослами […], ослами с пятнистыми боками […] в сопровождении […] пастуха» (ĝišniĝ2-šu umbin X-bi kug-sig17-ta gun3-a / anše KI anšeniskum (PIRIĜ) X […] X X X X / anše ur2 gun3-gun3 […] X / sipad mu6-sub3 A […] X /ab\-us2-e) (114-118).

Реконструкция шумерской боевой повозки III тыс. до н.э.

Tags: Индоевропеистика, Шумеры

Повседневная жизнь Месопотамии в Шумере

Основные темы

2. Верования: Почему люди живут так, как живут?

3. Правительство: Как люди организуют свои общества и почему они организуют их именно так?

7. Культура. Откуда мы знаем то, что знаем об истории человечества?

Повседневная жизнь в Древнем Шумере

Обзор: Что такое город-государство?

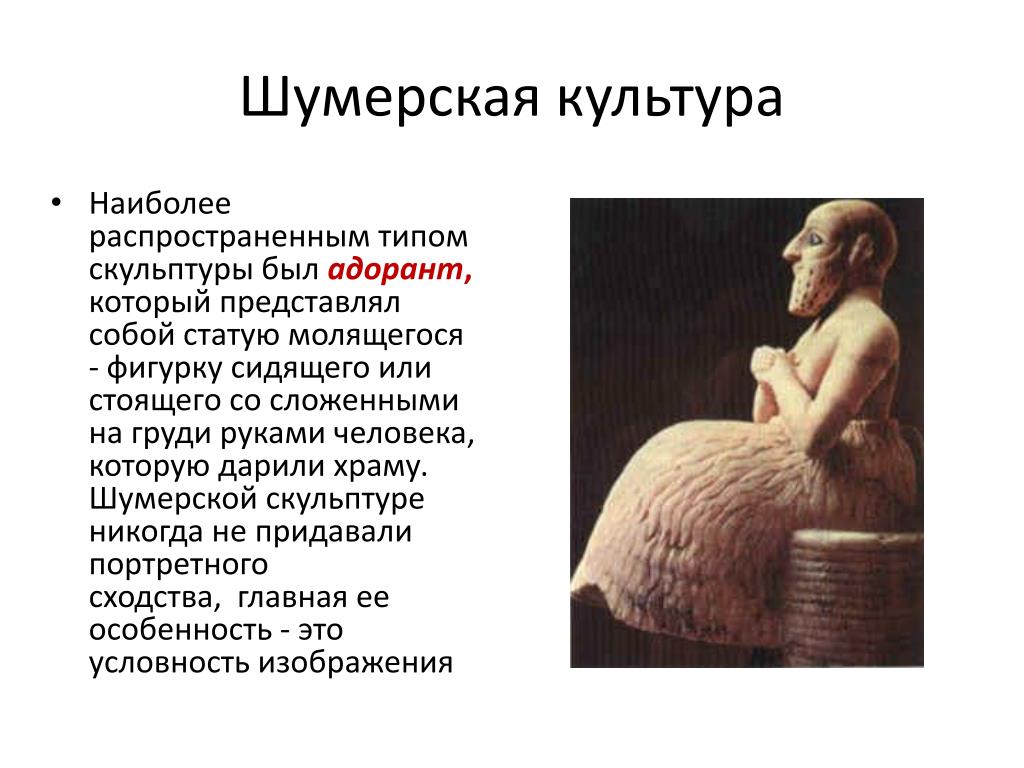

Art: Шумеры были великолепны в своих ремеслах. Они делали украшения из драгоценного золота и лазурита, а также причудливые стулья и неглазурованные вазы, которые охлаждали воду. Они были не очень хороши в скульптуре, потому что у их художников не было камня для работы. Но они делали красивые вещи из подручных материалов. Создание красочных

НАЖМИТЕ выше, чтобы просмотреть некоторые шумерские произведения искусства.

Как шумеры чтили своих богов?

Религия: Шумеры были политеистами. Это означает, что они верили во многих, многих богов. Они верили, что все, что с ними происходит — хорошее и плохое — было результатом удовольствия или неудовольствия бога. Их повседневная жизнь была посвящена поиску способов угодить своим богам. Для месопотамского дома было обычным делом иметь святыню, место для почитания богов. Город любого размера также имел зиккурат, который, помимо других общественных функций, выполнял функции храма.

Они верили, что все, что с ними происходит — хорошее и плохое — было результатом удовольствия или неудовольствия бога. Их повседневная жизнь была посвящена поиску способов угодить своим богам. Для месопотамского дома было обычным делом иметь святыню, место для почитания богов. Город любого размера также имел зиккурат, который, помимо других общественных функций, выполнял функции храма.

НАЖМИТЕ выше, чтобы просмотреть 3D-тур по зиккурату.

В зиккуратах была лестница, ведущая наверх, где особый храм был украшен голубыми плитками, напоминающими небо. Только жрецы могли подняться на этот высший уровень. Именно там жрецы проводили религиозные церемонии. Шумеры регулярно ходили в зиккурат, чтобы оставить подношения богам. Обычно такими подношениями были еда или вино. Поскольку боги не могли есть за себя, жрецы наслаждались этими приношениями.

Только жрецы могли подняться на этот высший уровень. Именно там жрецы проводили религиозные церемонии. Шумеры регулярно ходили в зиккурат, чтобы оставить подношения богам. Обычно такими подношениями были еда или вино. Поскольку боги не могли есть за себя, жрецы наслаждались этими приношениями.

Почему образование было так важно для шумеров?

Шумеры высоко ценили свое образование. Тогда, как и сейчас, образование было билетом в лучшую жизнь.

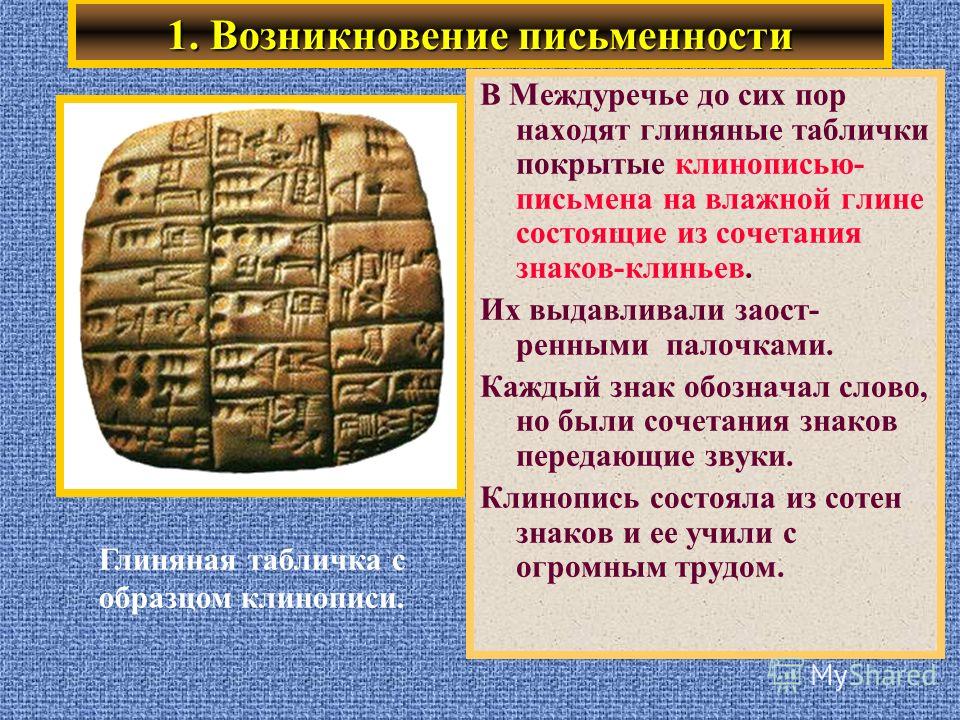

Образование: Древние шумеры верили в образование. Для них очень важно было вести записи. Они все записали. Они хотели, чтобы их сыновья научились читать и писать. Государственное образование, вероятно, началось с шумеров. Школы были при храмах. В школу ходили только мальчики. Учителя были очень строгими. Студенты должны были сделать работу идеально, иначе их наказывали. Поскольку тот, кто умел читать и писать, всегда мог найти хорошую работу, большинство учащихся хотели ходить в школу.

Социальные классы: В Древнем Шумере существовало четыре основных класса людей: жрецы, высший класс, низший класс и рабы.

Почему в Древнем Шумере жрецы были могущественны?

Жрецы: Шумеры верили, что все силы природы живы. Поскольку они не могли контролировать силы природы, они рассматривали такие силы как волю богов.

Поскольку шумеры считали, что боги владеют всей землей, жрецы использовали свою власть, управляя землей от имени бога. Священники также руководили школами и считались врачами того времени. Если вы были больны, вы вызывали священника. Есть письменное упоминание о двух жрецах у постели больного мальчика, одетых так, чтобы они выглядели как рыбы, чтобы лучше разговаривать с богом воды.

Высший класс: Мужчины и женщины носили украшения, особенно кольца. Мужчины носили юбки, у них были длинные волосы, курчавые усы и длинные бороды. Женщины носили платья с открытым плечом. У них были длинные волосы, которые они заплетали или укладывали в причудливые укладки. Было легко сказать, кто был священником.

Дома: Богатые жили в больших домах, а бедные жили в маленьких домах. Большинство домов были сгруппированы вокруг зиккурата и друг друга. У большинства домов общие стены, как сегодня у таунхаусов. Древесины и камня, которые можно было использовать в качестве строительных материалов, было мало, поэтому горожане строили свои дома из высушенных на солнце сырцовых кирпичей. Двери вели в небольшой семейный дворик, а затем на крышу. Крыши были плоскими. Когда позволяла погода, люди готовили и спали на крышах. По мере роста городов развивались богатые и бедные районы города, но у каждой семьи был свой дом.

Типичный шумерский дом в разрезе.

Низший класс: В древнем Шумере людям платили за их работу. Если они владели магазином или работали в поле, им платили за их товары или труд. Кража считалась серьезным преступлением, и наказание было суровым. Все платили за то, что получали, даже король. Хотя у низшего класса не было роскошного образа жизни богатых, они жили комфортно. Они много работали, но у них были дома. Они максимально следовали моде на одежду того времени. Они носили украшения, хотя, возможно, они были не из золота. Не было закона, запрещающего низшему классу подниматься по социальной лестнице, и большинство из них упорно трудились, чтобы их дети могли подняться по социальной лестнице, став писцом, священником или жрицей.

Кража считалась серьезным преступлением, и наказание было суровым. Все платили за то, что получали, даже король. Хотя у низшего класса не было роскошного образа жизни богатых, они жили комфортно. Они много работали, но у них были дома. Они максимально следовали моде на одежду того времени. Они носили украшения, хотя, возможно, они были не из золота. Не было закона, запрещающего низшему классу подниматься по социальной лестнице, и большинство из них упорно трудились, чтобы их дети могли подняться по социальной лестнице, став писцом, священником или жрицей.

Рабы: Когда шумеры завоевали другой город, они привезли с собой пленников, чтобы те служили им в качестве рабов. Рабы работали на короля, храм и богатых. Рабов покупали и продавали. Были обнаружены записи о сумме, уплаченной за раба. Обычно раб, купленный на аукционе, стоит меньше осла, но дороже коровы.

Как права женщин сравнивались с правами мужчин в Древнем Шумере?

Женщины: Женщины могли свободно ходить на рынок, покупать и продавать товары, решать юридические вопросы, владеть имуществом и начинать свой бизнес. |

Штандарт Ура: Штандарт Ура — великолепное произведение шумерского искусства, обнаруженное Леонардом Вули в царских гробницах Ура. На нем изображены социальные классы древнего Шумера. На рисунках ниже показаны две стороны штандарта Ура. Слева находится сторона «Мир». Справа находится сторона «Война». Сторона мира представляет шумерское общество и три его подразделения социальных классов (верхний, средний и нижний). Сторона войны представляет различные классы шумерской армии (колесницы, солдаты и воины).

НАЖМИТЕ на изображения выше, чтобы перейти внутрь Стандарта Ура

| youtube.com/embed/hJ26S5rVSrU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> | Знаешь? |

Шумер — Энциклопедия всемирной истории

Шумер был самым южным регионом древней Месопотамии (современный Ирак и Кувейт), который обычно считается колыбелью цивилизации. Название происходит от аккадского языка севера Месопотамии и означает «земля цивилизованных царей». Шумеры называли себя «черноголовыми людьми», а их земля клинописью была просто «земля» или «земля черноголовых людей», а в библейской Книге Бытия Шумер известен как Шинар.

Согласно Шумерскому царскому списку, когда боги впервые дали людям дары, необходимые для развития общества, они сделали это, основав город Эриду в районе Шумера. Хотя шумерский город Урук считается старейшим городом в мире, древние жители Месопотамии считали, что это Эриду и что именно здесь был установлен порядок и зародилась цивилизация.

Удалить рекламу

Реклама

Убайдский период

Долгое время считалось, что район Шумера был впервые заселен около 4500 г. до н.э. Однако в последние годы эта дата оспаривалась, и теперь считается, что деятельность человека в этом районе началась намного раньше. Первыми поселенцами были не шумеры, а люди неизвестного происхождения, которых археологи назвали народом Убайд — из раскопанного кургана al-Ubaid , где были обнаружены артефакты, которые впервые свидетельствовали об их существовании, или протоевфратийцы, что указывает на их более ранних жителей в районе реки Евфрат.

до н.э. Однако в последние годы эта дата оспаривалась, и теперь считается, что деятельность человека в этом районе началась намного раньше. Первыми поселенцами были не шумеры, а люди неизвестного происхождения, которых археологи назвали народом Убайд — из раскопанного кургана al-Ubaid , где были обнаружены артефакты, которые впервые свидетельствовали об их существовании, или протоевфратийцы, что указывает на их более ранних жителей в районе реки Евфрат.

Жители Месопотамии в целом и шумеры в частности считали, что цивилизация возникла в результате победы богов над хаосом.

Кем бы ни были эти люди, они уже перешли из общества охотников-собирателей в аграрное еще до 5000 г. до н.э. При раскопках в Аль-Убайде и других местах на юге Ирака были обнаружены каменные орудия труда народа Убайд, такие как мотыги, ножи и тесла, а также глиняные артефакты, в том числе серпы, кирпичи, расписная керамика и статуэтки.

Удалить рекламу

Реклама

YouTube Следите за нами на Youtube! Эти люди были первыми агентами цивилизации в регионе. В какой момент люди, которые стали известны как шумеры, вошли в этот район, неизвестно.

В какой момент люди, которые стали известны как шумеры, вошли в этот район, неизвестно.

Список шумерских царей

Согласно ученому Самуэлю Ноа Крамеру, «первым правителем Шумера, чьи деяния описаны, хотя бы в самом кратком изложении, является царь по имени Этана из Киша, который, возможно, взошел на трон довольно рано. в третьем тысячелетии до н.э. В Списке королей он описан как тот, кто стабилизировал все земли » («Шумеры», 43). Шумерский список царей — это клинописный документ, написанный писцом из города Лагаш примерно в 2100 году до н. начало цивилизации.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Поскольку жители Месопотамии в целом и шумеры в частности считали, что цивилизация была результатом победы богов над хаосом, считается, что Список царей был создан, чтобы узаконить правление царя по имени Уту-Хегал из Урука ( ок. 2100 г. до н.э.), показывая его как самого последнего в длинной череде правителей региона. Этана известен из мифа о человеке, который вознесся на небо на спине орла и, как и другие цари, упомянутые в списке (среди них Думузи и Гильгамеш), был известен сверхчеловеческими подвигами и героизмом.

Этана известен из мифа о человеке, который вознесся на небо на спине орла и, как и другие цари, упомянутые в списке (среди них Думузи и Гильгамеш), был известен сверхчеловеческими подвигами и героизмом.

Считается, что Уту-Хегал пытался связать себя с такими ранними героями-королями посредством создания Списка королей. Поскольку месопотамцы верили, что боги привели все в движение и что люди были созданы в качестве соработников богов для поддержания порядка и сдерживания хаоса, ранние историки этого региона больше концентрировались на связях между правителями. и их боги.

Удалить рекламу

Реклама

Написание истории человеческих достижений, по-видимому, считалось для этих писателей маловажным делом, и в результате ранняя история Шумера была выведена из археологических и геологических данных, а не из письменной традиции, и большая часть информации до сих пор недоступны современным исследователям.

Руины Ура

М. Любински (CC BY-SA)

Любински (CC BY-SA)

Восстание городов

Всякий раз, когда шумерская цивилизация впервые появилась в этом регионе, к 3600 г. до н. первые города мира). Принято считать, что первые города мира возникли в Шумере и среди важнейших были Эриду, Урук, Ур, Ларса, Исин, Адаб, Кулла, Лагаш, Ниппур и Киш.

Город Урук считается первым настоящим городом в мире. Было отмечено, опять же Крамером, что эти имена не шумерские, а происходят от народа Убайд и поэтому были основаны, по крайней мере, как деревни, намного раньше, чем ок. 5000 г. до н.э. Другими городами Шумера были Сиппар, Шуруппак, Бад-тибира, Гирсу, Умма, Урукаг, Нина и Киссура. Все они были разного размера и размаха, причем Урук был самым большим и могущественным в расцвете сил.

Удалить рекламу

Реклама

С основанием городов Шумера их история разворачивается примерно с 5000 г. до н.э. по 1750 г. до н.э., когда «шумеры перестали существовать как народ» (Крамер) после того, как Шумер был захвачен эламитами и амореями. После периода Убайдов (ок. 5000–4100 гг. до н. э.) наступил период Урук (4100–4100 гг. до н. э.).00 г. до н.э.), когда на ландшафте начали появляться города, а город Урук приобрел известность. Хотя этот период назван в честь «первого города» Урука, сами шумеры считали Эриду первым городом, как отмечалось ранее.

После периода Убайдов (ок. 5000–4100 гг. до н. э.) наступил период Урук (4100–4100 гг. до н. э.).00 г. до н.э.), когда на ландшафте начали появляться города, а город Урук приобрел известность. Хотя этот период назван в честь «первого города» Урука, сами шумеры считали Эриду первым городом, как отмечалось ранее.

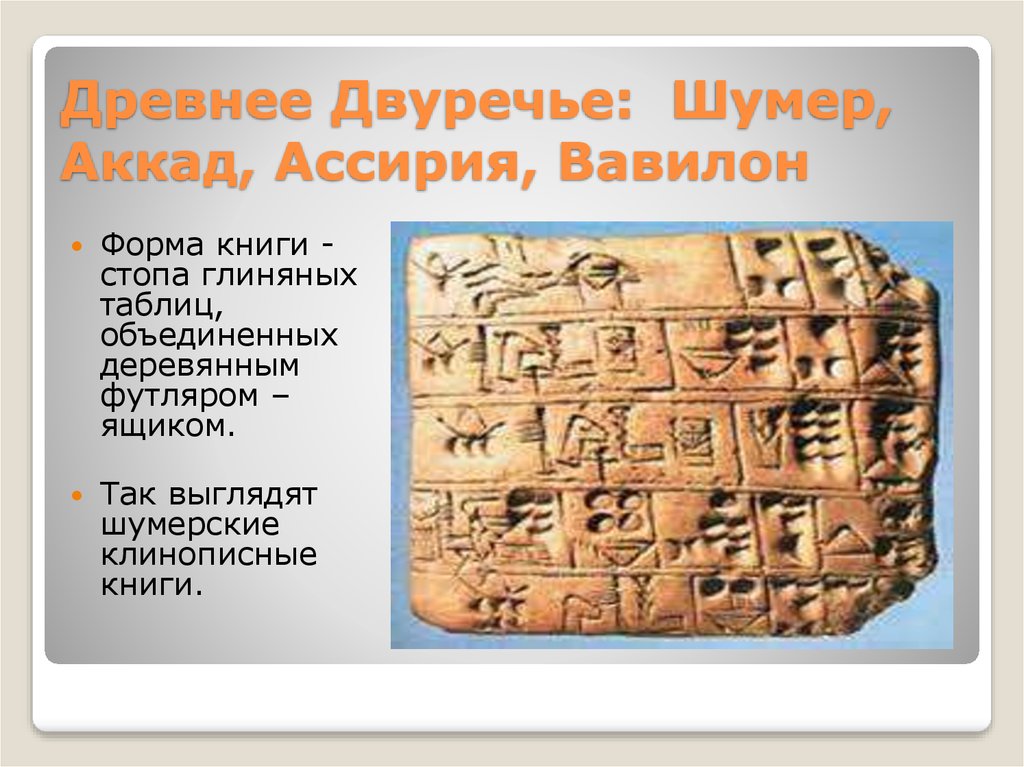

В это время прочно утвердилась торговля с иностранными землями, и письменность превратилась из пиктограмм в клинопись. Считается, что торговля была главным мотиватором развития письма, поскольку теперь должны были быть какие-то средства для точной, дальней связи между шумерскими купцами и их агентами за границей. В это время также возникла царская власть, и города-государства Шумера стали управляться одним монархом, которому помогал совет старейшин (в который входили как мужчины, так и женщины). Цари, последовавшие за Этаной, были семитами, а не шумерами, о чем свидетельствуют их имена, такие как Энмебараггеси из Киша. Только после того, как прошло правление восьми царей, шумерские имена начинают появляться в Списке царей.

Карта Шумера и Элама

Фиросибирь (CC BY-SA)

Аккадская империя в Шумере

В ранний династический период (2900–2334 гг. до н. э.) произошел тонкий сдвиг от царя-жреца (известного как ensi ) к более современной концепции «царя», известного как Лугал («большой человек»). Города-государства Шумера в это время боролись за контроль над пахотными землями и правами на воду до прихода к власти Первой династии Лагаша в 2500 г. до н.э. При их царе Эаннутуме Лагаш стал центром небольшой империи, включавшей большую часть Шумера и части соседнего Элама.

Удалить рекламу

Реклама

Эта империя все еще существовала при короле Лугал-Заге, когда молодой человек, который позже утверждал, что был королевским садовником, захватил трон. Это был Саргон Аккадский, который впоследствии основал Аккадскую империю (2234-2218 гг. до н.э.), первую многонациональную империю в мире и, как считается, основанную на модели, установленной Эаннутумом.

Аккадская империя правила большей частью Месопотамии, включая Шумер, до тех пор, пока народ, известный как кутии, не вторгся с севера (территория современного Ирана) и не разрушил крупные города. Гутианский период (ок. 2218–2047 гг. до н. э.) считается темным веком в шумерской истории (и в истории Месопотамии в целом), и шумерские писатели в более поздних историях повсеместно оскорбляли кутиев, большинство из которых считают их наказанием, посланным богами.

Шумерское Возрождение

Последний период шумерской истории известен как период Ура III (2047-1750 гг. до н.э.), названный так в честь Третьей династии города Ура. Этот период также известен как Шумерское Возрождение из-за выдающихся достижений в области культуры, затрагивающих практически все аспекты цивилизованной человеческой жизни. Цари Ура, Ур-Намму (годы правления 2047–2030 гг. до н. э.) и Шульги (годы правления 2029–1982 гг. до н. э.) ставили культурное развитие в качестве цели своего правления и поддерживали мир, который позволял процветать искусству и технологиям. Независимо от того, были ли они изобретены до или во время периода Ура III, инструменты, концепции и технологические инновации, существовавшие во время Третьей династии Ура, укрепили место шумеров в истории как создателей цивилизации, какой мы ее знаем.

Независимо от того, были ли они изобретены до или во время периода Ура III, инструменты, концепции и технологические инновации, существовавшие во время Третьей династии Ура, укрепили место шумеров в истории как создателей цивилизации, какой мы ее знаем.

В книге Сэмюэля Ноя Крамера « История начинается в Шумере » он перечисляет 39 «первых» в истории региона, среди которых первые школы, первые пословицы и поговорки, первые мессии, первые рассказы о Ное и потопе, первые любовная песня, первый аквариум, первые юридические прецеденты в судебных делах, первая история об умирающем и воскресшем боге, первые похоронные песнопения, первые библейские параллели и первые нравственные идеи. Шумеры также, по сути, изобрели время, поскольку их шестидесятеричная система счета (система, основанная на числе 60) создала 60-секундную минуту и 60-минутный час.

Они также разделили ночь и день на периоды по 12 часов, установили предел «рабочего дня» с указанием времени его начала и окончания, а также установили понятие «выходных дней» для праздничных дней. Историк Бертман пишет: «Рука Месопотамии до сих пор определяет почасовую продолжительность традиционного рабочего дня и даже продолжительность наших электронных развлечений (получасовых или часовых телепередач), когда наш рабочий день остановился» (334). Далее Бертман отмечает, что современная практика проверки своего гороскопа восходит к древнему Шумеру и что астрологические знаки, под которыми человек рождается, были впервые отмечены и названы древними месопотамцами.

Историк Бертман пишет: «Рука Месопотамии до сих пор определяет почасовую продолжительность традиционного рабочего дня и даже продолжительность наших электронных развлечений (получасовых или часовых телепередач), когда наш рабочий день остановился» (334). Далее Бертман отмечает, что современная практика проверки своего гороскопа восходит к древнему Шумеру и что астрологические знаки, под которыми человек рождается, были впервые отмечены и названы древними месопотамцами.

Шумерская настенная табличка со сценами возлияний

Усама Шукир Мухаммед Амин (авторское право)

Ур-Намму написал первый юридический кодекс в Шумере, который стал прецедентом для гораздо более позднего и более известного Кодекса Хаммурапи Вавилона. Историк Пол Кривачек пишет: «Всеобщие правовые постановления Ур-Намму представляют собой хороший пример объединяющего стремления царей Ура: принуждения регулировать каждый аспект жизни» (149). Шумер под объединяющей силой Третьей династии Ура стал патримониальным государством («имеется в виду государство, построенное по образцу патриархальной семьи, управляемой фигурой отца», как отмечает Кривачек), в котором монарх служил фигурой отца, который вел своих детей по правильному пути к процветанию.

Сын Ур-Намму, Шульги, считается величайшим из неошумерских царей, продолжавших политику своего отца, но пошедших дальше. Стремясь произвести впечатление на свой народ и отличиться от своего отца, Шульги пробежал 100 миль (160,9 км) между религиозным центром Ниппура и столицей Ура и обратно — за один день — для того, чтобы возглавить праздники в обоих городах. Хотя некоторые сочли гимн, в котором рассказывается о его достижениях, королевским хвастовством и сильно преувеличенным, ученые определили, что он действительно мог совершить свой знаменитый забег и, кроме того, что это соответствовало духу правления Шульги. Создание чувства благоговения и восхищения у своих подданных, по-видимому, было центральным элементом правящей власти царей Ура в то время.

Упадок и наследие Шумера

При правлении Шульги была построена стена длиной 155 миль (250 километров), чтобы не допустить проникновения семитоязычных племен, известных как марту или тиднум, но более известных под своим библейским названием амореи. Сын, внук и правнук Шульги отремонтировали и укрепили стену, чтобы не пустить в Шумер тех, кого они называли «варварами», но барьер оказался неэффективным. Стену нельзя было должным образом обслуживать или обслуживать, и, кроме того, она не была прикреплена к какому-либо прочному барьеру в конечных точках, поэтому захватчики могли просто следовать вдоль стены с одной стороны до любой конечной точки, а затем обойти ее.

Сын, внук и правнук Шульги отремонтировали и укрепили стену, чтобы не пустить в Шумер тех, кого они называли «варварами», но барьер оказался неэффективным. Стену нельзя было должным образом обслуживать или обслуживать, и, кроме того, она не была прикреплена к какому-либо прочному барьеру в конечных точках, поэтому захватчики могли просто следовать вдоль стены с одной стороны до любой конечной точки, а затем обойти ее.

Войска соседнего Элама прорвали стену и двинулись на Ур, разграбив его и унеся царя ок. 1750 г. до н.э. Теперь амореи обосновались на этой земле, но с падением Ура и сильным голодом, вызванным изменением климата и чрезмерным использованием земли, многие мигрировали на юг. Считается, что среди этих мигрирующих амореев был патриарх Авраам, который покинул Ур и поселился в земле Ханаанской.

После периода Ура III и падения Ура многие шумеры мигрировали на север. На шумерском больше не говорили как на языке (хотя на нем все еще писали), его в значительной степени заменил семитский аккадский, и шумерской культуре пришел конец.

Стикеры и подарки за такие ответы не начисляются. Используй свои знания. 🙂

Стикеры и подарки за такие ответы не начисляются. Используй свои знания. 🙂 Женщины высшего сословия, например члены королевской семьи и те, кто отдал свою жизнь храму в качестве жриц, могли научиться читать и писать. Некоторые женщины даже работали в городских управлениях или в городском правительстве. Богинь было много. Некоторые города выбрали своим покровителем богиню, а не бога. Женщины не были равны мужчинам, но у них были права.

Женщины высшего сословия, например члены королевской семьи и те, кто отдал свою жизнь храму в качестве жриц, могли научиться читать и писать. Некоторые женщины даже работали в городских управлениях или в городском правительстве. Богинь было много. Некоторые города выбрали своим покровителем богиню, а не бога. Женщины не были равны мужчинам, но у них были права.