И.А.Бунин. Жизнь и творчество. «Господин из Сан-Франциско»

И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско»

План урока

- Слово об И.А. Бунине

- «Господин из Сан-Франциско»

Цели урока

- Знать жизненный и творческий путь И.А. Бунина, особенности его поэтического дарования, своеобразие прозы

- Уметь анализировать художественные произведения, сопоставлять произведения разных авторов

Разминка

- Какие произведения И.А. Бунина вы уже читали?

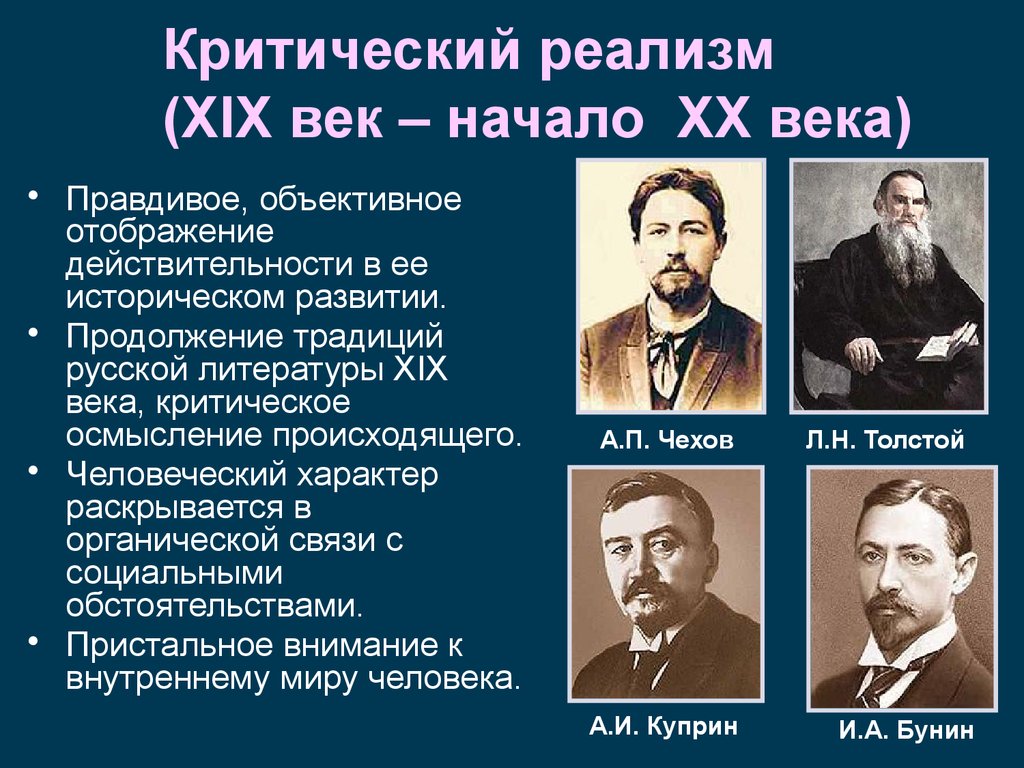

- К какому литературному направлению относится творчество И.А. Бунина?

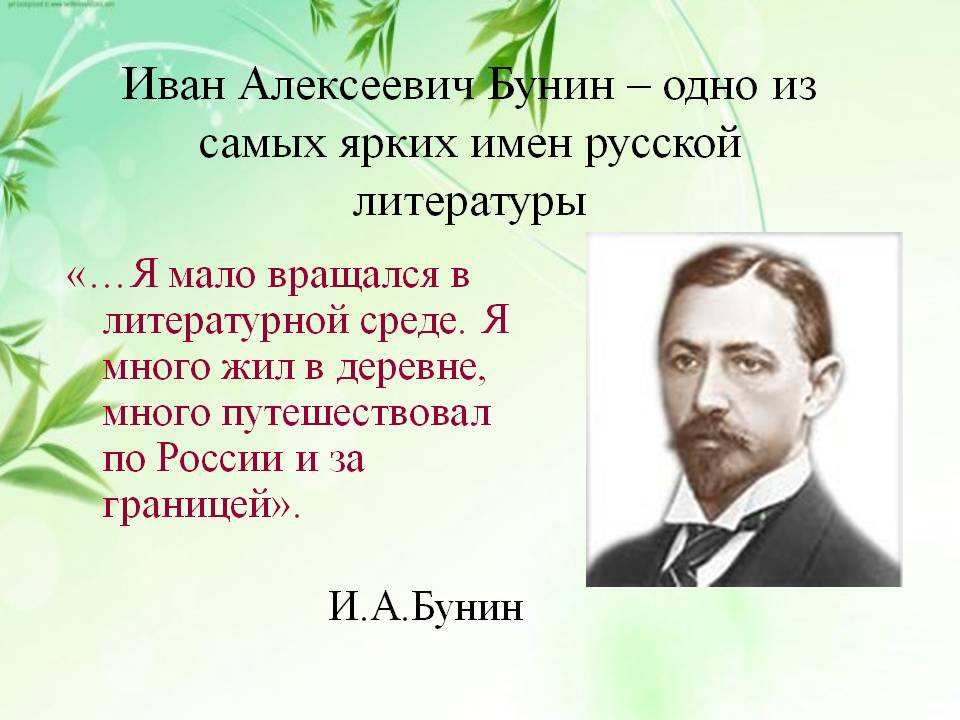

Слово об И.А. Бунине

Рис. 1. И.А. Бунин. Фото конца 1920-х — начала 1930-

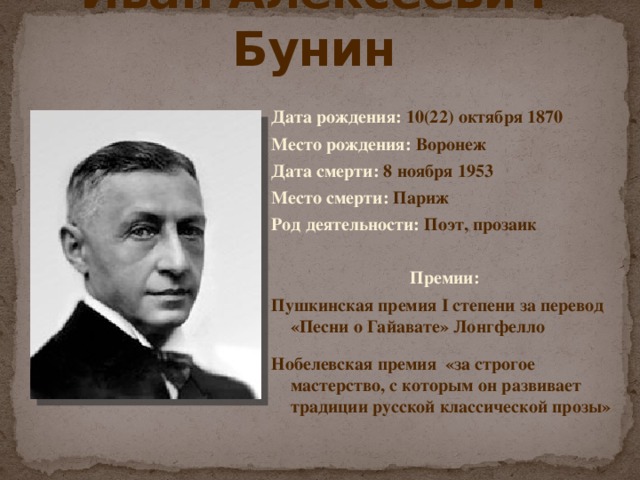

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)

Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже, но первые годы провел на хуторе Бутырки Елецкого уезда. Сам писатель вспоминал свое детство так: «В глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все… детство, полное поэзии печальной и своеобразной

Природа и внутреннее родство с ней, а также «жизнь, тесно связанная… с мужицкими избами» найдет позднее отражение в творчестве И.А. Бунина.

Природа и внутреннее родство с ней, а также «жизнь, тесно связанная… с мужицкими избами» найдет позднее отражение в творчестве И.А. Бунина.

Будущий писатель много читал: «Одиссею» Гомера, «Дон Кихота» М. де Сервантеса, «Робинзона Крузо» Д. Дефо, популярное издание «Земля и люди». Повлияли на него также легенды и предания из русской истории и жития святых.

В одиннадцать лет И.А. Бунин переехал в Елец и поступил в местную гимназию. В это время «по политическим делам» был арестован старший брат будущего писателя Юлий. Сам Иван Бунин некоторое время был связан с народниками, пережил увлечение новыми авторами, выделив среди них С. Надсона, В. Гаршина, А. Эртеля.

Писатель не смог закончить гимназию – не хватало средств, и остальное образование мальчик получал уже дома. В 1889 году И.А. Бунин стал сотрудником газеты «Орловский вестник». Следующие десять лет он живет то в Орле, то в Полтаве, то в Харькове, то в Москве, работая корректором, библиотекарем, статистиком, газетным репортером.

Выходит в свет его первый поэтический сборник «Стихотворения 1887 –1891 гг.». В апреле 1894 года в печати появилось первое прозаическое произведение И.А. Бунина – рассказ «Деревенский эскиз». К середине 1890-х годов писатель уже был знаком с А.П. Чеховым, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмонтом.

И.А. Бунин не только пишет стихи и прозу, но и занимается литературными переводами. Непревзойденным остается бунинский перевод поэмы «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло.

И.А. Бунин сблизился с Н.Д. Телешовым, литературные «Среды» которого собирали самых ярких отечественных литераторов: М. Горького, А.И. Куприна, Л.А. Андреева. Примерно в это же время И.А. Бунин знакомится с Л.Н. Толстым и даже испытывает на себе влияние его учения. Много позже в 1937 году в Париже выйдет книга И.А. Бунина «Освобождение Толстого», где, можно предположить, ему особенно созвучна была мысль великого писателя:

Но настоящую славу принес рассказ «Антоновские яблоки», вышедший в 1900 году. За перевод поэмы Лонгфелло и сборник стихотворений «Листопад» писатель был удостоен Пушкинской премии Российской академии наук.

В 1907 году И.А. Бунин с женой, В.Н. Муромцевой, отправился в путешествие, где посетил «погибшие царства Востока и Юга… забытые страны, их руины и некрополи…». Впоследствии он много путешествовал по Азии и Европе, и впечатления его от этих путешествий вошли в книгу «Тень птицы» (1931).

Рис. 2. И.А. Бунин. Фото 1915.В 1909 году И.А. Бунин получает вторую Пушкинскую премию и звание почетного академика. Одно за другим появляются его наиболее знаменитые произведения и сборники: «Деревня» (1910), «Суходол. Повести и рассказы 1911–1912 гг.», «Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912–1913 гг.», «Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915–1916 гг.». В 1915 году вышло Полное собрание сочинений И.А. Бунина в шести томах.

И.А. Бунин не смог принять события революции 1917 года, поэтому в январе навсегда покинул Россию и поселился во Франции. В период эмиграции он написал и «Жизнь Арсеньева» (1927–1939), и рассказы «Митина любовь», «Косцы», «Лапти», «Далекое», «Солнечный удар», а также объединенные темой любви шедевры «малой» прозы – книга рассказов «Темные аллеи», которые принесли ему европейское признание.

В 1933 году писатель был удостоен Нобелевской премии в области литературы – «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский характер». И.А. Бунин – первый русский писатель, который был удостоен Нобелевской премии по литературе (1933 год).

Официальный текст Шведской академии гласил, что «Нобелевская премия по литературе… присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

Писатель получил чек на 170 331 шведскую крону. Часть премии Иван Алексеевич перечислил нуждающимся. По его словам, в первые же дни после известия о решении академии на его адрес поступило почти 2000 писем от людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, поэтому «пришлось раздать около 120 000 франков».

По его словам, в первые же дни после известия о решении академии на его адрес поступило почти 2000 писем от людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, поэтому «пришлось раздать около 120 000 франков».

Во время Второй мировой войны И.А. Бунин горячо сопереживал подвигу своих соотечественников и ненавидел фашизм. 8 ноября 1953 году, И.А. Бунин скончался и был похоронен под Парижем, на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

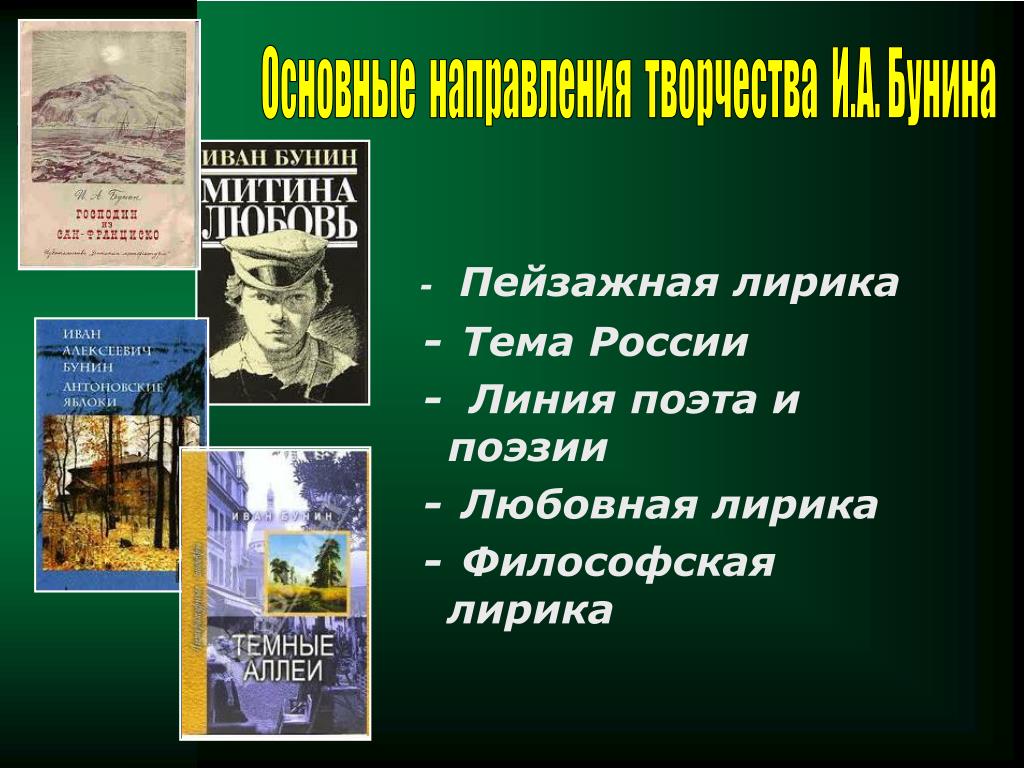

Поэзия И.А. Бунина

«Золотой запас впечатлений детства», связанный с природой и чтением книг, стал для Бунина основой его поэтического творчества. Поэт полагал, что существует нерасторжимые связи человека и природы. Он испытывал ощущение своей причастности к смене природных циклов.

Для первых десятилетий творчества И.А. Бунина характерна пейзажная лирика. Она наполнена красками, запахами и звуками. Из сочетания этих запахов, этой живописи, этих подробностей и деталей, переданных поэтически, складывается образ Родины («В стороне далекой от родного края…», «Родина», «Родине»). Он создается в духе русской национальной традиции. Здесь и «приволье тихих деревень»

Он создается в духе русской национальной традиции. Здесь и «приволье тихих деревень»

Для стихов И.А. Бунина характерна особая манера звукописи: она проистекает из того, как чутко звуки, окружающие человека, были услышаны поэтом («Шепот зреющих колосьев / И невнятный шум берез» – «Помню – долгий зимний вечер…»).

Часто основополагающим приемом в поэзии И.А. Бунина становится оксюморон (сочетание несочетаемого): Как эти ливни золотые, / Пугая, радовали нас! («Перед закатом набежало…»).

Путешествия поэта, его интерес к древним цивилизациям и истории собственного рода отразились в его поэтическом движении во времени, обращении к прошлому: стихотворения «Два голоса», «Мачеха», «Невеста», «Святогор и Илья», «Князь Всеслав», «Эсхил», «Самсон», «Тезей», «Иерихон».

Начиная с 1900-х годов лирика И.

Хотелось вместе с вихрем шумным

Кружиться по лесу, кричать –

И каждый мертвый лист встречать

Восторгом сладостно-безумным!

К шедеврам философской лирики И.А. Бунина относятся стихотворения «Собака», «Вечер», «Слово», «В горах», «Ночь зимняя мутна и холодна…», «Один встречаю я дни радостной недели…», «Как светла, как нарядна весна!», «В пустынной вышине…».

В поздних стихотворениях И.А. Бунина 1918–1953 годов все чаще трагические ноты сочетаются с жизнеутверждающими, а мотивы утраты — с мотивами светлых воспоминаний. Вспоминая свою юность и молодые годы, поэт в предвидении неизбежной кончины соединяет «жизнь» и «смерть».

Была весна, и жизнь была легка.

Зияла адом свежая могила,

Но жизнь была легка, как облака,

Как тот дымок, что веял из кадила.

Земля, как зацветающая новь,

Блаженная, лежала предо мною –

И первый стих, и первая любовь

Пришли ко мне с могилой и весною.

Проза И.А. Бунина

Для творчества И.А. Бунина характерен контраст поэтичности такого рассказа, как «Антоновские яблоки», и жесткости, беспощадности в показе человека из народа или мелкопоместного дворянства в повестях «Деревня» и «Суходол». Писатель воспринимается, с одной стороны, как певец «дворянских гнезд», последователь И.С. Тургенева и А.П. Чехова, с другой стороны – как натуралист в изображении крестьянского и помещичьего быта эпохи революции 1905 – 1907 годов, когда окончательно рушились вековые устои, превращаясь в обезображенные обломки.

- За какое произведение И.

А. Бунин был удостоен Нобелевской премии?

А. Бунин был удостоен Нобелевской премии? - К какому направлению можно отнести творчество писателя?

«Господин из Сан-Франциско»

Рис. 3. Г. Новожилов. Господин из Сан-Франциско.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» создавался в годы Первой мировой войны, когда писатель все более остро ощущал катастрофичность бытия, ненормальность и вследствие этого обреченность технократической цивилизации. В рассказе преобладают прямые авторские оценки, прозрачные аллюзии и образы-аллегории, а типичное для И.А. Бунина лирическое начало, наоборот, ослаблено. В его основе сюжета рассказа положена судьба главного героя – «господина из Сан-Франциско», который отправился в путешествие по Старому Свету и неожиданно умер на острове Капри.

По словам И.А. Бунина замысел появился после того, как он увидел русское издание повести Т. Манна «Смерть в Венеции» в витрине московского магазина. Он прочитал повесть позднее, в 1915 году, за 4 дня. Публикация была в том же году.

Публикация была в том же году.

Действие происходит на пароходе с говорящим названием «Атлантида», который представляет современную цивилизацию с ее типичными обитателями. Пароход — современный ковчег, где, окруженные небывалой роскошью, плывут в Европу хозяева мира.

Композиция рассказа:

- Экспозиция. Господин из Сан-Франциско с женой и дочерью отправляется в Европу на пароходе «Атлантида» по определенному маршруту.

- Завязка. Из-за плохой погоды в Неаполе семья решает переехать на солнечный остров Капри.

- Развитие сюжета. Предложением «В день отъезда, — очень памятный день для семьи из Сан-Франциско! – даже и с утра не было солнца» Бунин намекает на развязку сюжета. Он подробно описывает переезд, панораму острова, костюм господина, предвкушающего обед.

- Кульминация. Внезапная и нелогичная смерть героя, который был уверен в своем благополучии.

- Финал. «Атлантида» в темном трюме везет тело господина из Сан-Франциско обратно. На палубе продолжается прежняя жизнь: люди так же завтракают, обедают, все так же страшен безграничный океан.

Со скал Гибралтара за пароходом наблюдает Дьявол.

Со скал Гибралтара за пароходом наблюдает Дьявол.

У героя нет имени, то есть он лишен личностного начала, также имен не имеют ни его жена, ни его дочь. Это сделано, чтобы показать, что герой лишен внутренней жизни и живет лишь внешней, у него нет души. Поэтому для окружающих он был и остался человеком без имени, зато тщательно описаны «выработанный» им маршрут и места пребывания, время и обстоятельства путешествия, костюм и прически жены и дочери, отношение к нему при жизни: «Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему…» и после смерти: «тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу» в «черном трюме» сияющей огнями «Атлантиды». При этом на борту лайнера продолжается та же автоматически, «по обычаю», отлаженная жизнь, до предела заполненная неизменным набором ненужных вещей, ложных ценностей, прикрывающих зияющую пустоту. В технократической цивилизации человек превращается в механизм.

Пароход «Атлантида» – это образ современной писателю механистической цивилизации, ее социальная модель, в которой верхи противоположны низам. Социальный конфликт включен в более общий конфликт – вечного противостояния добра и зла, воплощенных в образах Дьявола и Богоматери. Заведомая обреченность современной цивилизации сопровождается мотивами смерти («бешеная вьюга», проносившаяся, «как погребальная месса»; «траурные горы океана», «смертная тоска» сирены) и образами Апокалипсиса. Таким образом, рассказ «Господин из Сан-Франциско» отстаивает мысль о тщете богатства и благ цивилизации перед силами и законами природы. Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» – предостережение человечеству о гибельных потрясениях, грозящих всей цивилизации в том случае, если оно встанет на дорогу бездуховности.

Рис. 4. О. Коровин. «Господин из Сан-Франциско». Скалы Гибралтара.

И.А. Бунин использует возможности реализма, переходя его грань. Символические образы и «вечные вопросы» сближают рассказ с произведениями символистов. Символично название парохода – «Атлантида». Комфортабельный отель – искусственность цивилизации. Символ рокового коварства стихии подчеркивает образ Везувия, на который открывается вид с балкона отеля в Неаполе, где останавливается главный герой. Писатель обращается к пограничной ситуации смерти. В рассказе представлено ощущение жизни как вечного движения. Постановка онтологических проблем сближает И.А. Бунина с литературой экзистенциализма.

Символические образы и «вечные вопросы» сближают рассказ с произведениями символистов. Символично название парохода – «Атлантида». Комфортабельный отель – искусственность цивилизации. Символ рокового коварства стихии подчеркивает образ Везувия, на который открывается вид с балкона отеля в Неаполе, где останавливается главный герой. Писатель обращается к пограничной ситуации смерти. В рассказе представлено ощущение жизни как вечного движения. Постановка онтологических проблем сближает И.А. Бунина с литературой экзистенциализма.

Поворотный пункт сюжета заставляет переосмыслить содержание произведения, переводя его из плана быта в план бытия. Это позволяет определять жанр произведения как новеллу.

Центральной проблемой, поднятой в произведении, является вопрос о смысле человеческой жизни. В «Господине из Сан-Франциско» И.А, Бунин судит Страшным судом всю европейскую цивилизацию. Рассказ становится притчей о фальши современного мира. Обычный быт парохода «Атлантида» изображен с сатирической злостью и мрачной символичностью. Хозяева жизни утопают в роскоши, целый день едят и спят, развлекаются на вечерних балах, совершенно не обращая внимания на многочисленных молчаливых и незаметных людей, которые обеспечивают, ухаживают, прислуживают, доставляют.

Хозяева жизни утопают в роскоши, целый день едят и спят, развлекаются на вечерних балах, совершенно не обращая внимания на многочисленных молчаливых и незаметных людей, которые обеспечивают, ухаживают, прислуживают, доставляют.

Контрольные вопросы

- Черты каких литературных направлений присутствуют в рассказе?

- Какова главная идея рассказа?

- Как вы можете охарактеризовать главного героя?

- Как соотносится финал рассказа с эпиграфом?

- В чём притчевый смысл рассказа?

Итоговый тест по творчеству И. Бунина и А. Куприна | Методическая разработка по литературе (11 класс) на тему:

11 класс. Тестовая работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна

1 вариант

1.Определите ведущую тему произведений А.Куприна:

а) тема любви, б) тема человека и природы , в) тема искусства, г) тема революции

2. Укажите, к какому эпическому жанру относится произведение И. Бунина «Господин из Сан-Франциско».

а) новелла , б) роман, в) повесть, г) рассказ

3. Какова основная идея произв-я «Господин из Сан-Франциско»?

а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу;

б) разоблачение революции в России;

в) философское осмысление человеческого существования в целом;

г) восприятие американцами Советской России.

4.За границей И.Бунин написал уникальную книгу из 38 новелл о любви, названную:

а) «Темные аллеи» б) «Грамматика любви» в) «Солнечный удар» г) «Митина любовь»

5. К какому типу литературных героев можно отнести чиновника Желткова (Куприн «Гранатовый браслет»):

а) «лишний человек», б) герой-резонер (выразитель авторской позиции)

в) «маленький человек», г) роковой герой

6.Каким было первоначальное название произв-я «Господин из Сан-Франциско»?

________________________________________________________________________________

7. Указать годы жизни Бунина

Указать годы жизни Бунина

_____________________________________________________________________________________

8. Какой прием лежит в основе всего произв-я «Господин из Сан-Франциско»: жизнь-смерть, верхние этажи — трюм корабля, работа – отдых?

а) параллелизм б) антитеза в) градация г) аллегория

9. Кому из героев Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться»?

а) князю Шеину; б) чиновнику Желткову; в) генералу Аносову; г) Вере Шеиной.

10. Произведение какого композитора стало музыкальным эпиграфом к «Гранатовому браслету»?

а) Л. ван Бетховен; б) В.-А. Моцарт; в) И. Штраус; г) Ф. Шопен.

11. К какому литературному направлению относится творчество А.И. Куприна?

а) романтизм ; б) сентиментализм; в) реализм; г) модернизм.

12. Какая проблема не была поставлена в произв-ии «Господин из Сан-Франциско»?

а) проблема жизни и смерти б) проблема человеческой цивилизации

в) проблема смысла жизни г) проблема отцов и детей

13. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор: «Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения — … и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании…»?

Из какого произведения этот отрывок, кто его автор: «Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения — … и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании…»?

14. Узнайте персонажа: «…Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное…»

________________________________________________________________________________

11 класс. Тестовая работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна

2 вариант

1. Указать годы жизни А.И.Куприна.

____________________________________________________________________________

2. Среди используемых Буниным приемов найдите оксюморон:

а) смирившиеся волны, б) тяжкие завывания сирены

в) грешно-скромная девушка г) мучиться своей блаженной мукой

3. На каком из островов застала героя произв -я «Господин из Сан-Франциско» смерть?

На каком из островов застала героя произв -я «Господин из Сан-Франциско» смерть?

а) Пасхи б) Корсика в) Цейлон г) Капри

4. Укажите ошибочное суждение:

а) огромный корабль — это мир, где царят сластолюбие, чревоугодие, страсть к роскоши, гордыня и тщеславие.

б) Главный герой лишён имени. Это говорит о собирательности образа человека, живущего по законам денег и власти.

в) Господин из Сан-Франциско продал душу за земные блага и теперь расплачивается за это смертью.

г) И. Бунин своим произ-ем утверждает: смысл жизни состоит в том, чтобы иметь как можно больше денег, и тогда ты бессмертен.

5. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести Куприна «Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»?

а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта;

в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена.

6. Назовите образы-символы в произв-ии И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».

_________________________________________________________________________________

8. К какому литературному направлению относится творчество И.А. Бунина?

а) романтизм ; б) сентиментализм; в) реализм; г) модернизм.

9.Какое музыкальное произведение разучивала героиня рассказа «Чистый понедельник»?

а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта;

в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена.

10.О каком писателе идёт речь: « Родился в Воронеже в небогатой дворянской семье. Учился в Елецкой гимназии, которую не закончил, проходил гимназический курс дома под руководством старшего брата Юлия».

а) Куприн, б) Бунин.

11. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия произв-ия «Господин из Сан-Франциско».

А) «Титаник» б) «Британия» в) «Атлантида» г) «Паллада»

12. Какую престижную литературную премию получил И.Бунин , став первым русским писателем-лауреатом этой премии?

Какую престижную литературную премию получил И.Бунин , став первым русским писателем-лауреатом этой премии?

13. Укажите основную проблему, которую поднял автор в произведении «Господин из Сан-Франциско»?

а) проблема ложных жизненных ценностей б) проблема любви

в) проблема предательства г) проблема памяти

14. Узнайте персонажа: «Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.»

_____________________________________________________________________________________________

«Грамматика любви» и «Темные тропы» Ивана Бунина Рецензия — 2348 слов

Рассказы Ивана Бунина уникальны для многих авторов, которых мы можем встретить в американской литературе. Его проза очень описательная, она изображает бесконечные пейзажи и роскошные готические особняки. Бунина можно считать реалистом, происходящим из динамичного советского реализма, который был распространен в России в его время. Хотя Бунин уехал после Первой мировой войны, влияние его родной страны на его творчество неоспоримо, хотя он и близко не так широко читаем, как многие другие более известные авторы. Тем не менее, его вклад в историю литературы трудно отрицать. Здесь нам представлены два его рассказа «Грамматика любви» и «Темные тропы». Связи между двумя историями неоспоримы, представляя нам вечные темы любви и памяти. Рассматривая «Грамматику любви» и «Темные тропы», мы познаем не только сложность творчества Бунина, но и природу человеческого духа.

Его проза очень описательная, она изображает бесконечные пейзажи и роскошные готические особняки. Бунина можно считать реалистом, происходящим из динамичного советского реализма, который был распространен в России в его время. Хотя Бунин уехал после Первой мировой войны, влияние его родной страны на его творчество неоспоримо, хотя он и близко не так широко читаем, как многие другие более известные авторы. Тем не менее, его вклад в историю литературы трудно отрицать. Здесь нам представлены два его рассказа «Грамматика любви» и «Темные тропы». Связи между двумя историями неоспоримы, представляя нам вечные темы любви и памяти. Рассматривая «Грамматику любви» и «Темные тропы», мы познаем не только сложность творчества Бунина, но и природу человеческого духа.

Иван Бунин, безусловно, выдающийся персонаж русской литературы, да и вообще литературы. Как первый русский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе, его стиль стал известен своим уникальным богатством. Бунин связан с тем же каноническим жанром, что и Лев Толстой, Антон Чехов и другие знаменитые русские авторы. Подобно Набокову и другим писателям, Бунин покинул Россию, спасаясь от беспорядков политического гнета, и написал большую часть своей популярной прозы в Зарубежье. Многие считают, что это очень важно для карьеры Бунина, потому что, в отличие от Набокова, почти все действия Бунина происходят в России. Помимо своих произведений, Бунин был известен как сильный противник нацистского правления, которое становилось все более распространенным в течение десятилетий после того, как он покинул Россию, и даже прятал еврея в своем доме, пока жил во Франции. Рассказы Бунина часто вращаются вокруг любви, потерянной любви, влияния прошлого на настоящее и наших воспоминаний.

Подобно Набокову и другим писателям, Бунин покинул Россию, спасаясь от беспорядков политического гнета, и написал большую часть своей популярной прозы в Зарубежье. Многие считают, что это очень важно для карьеры Бунина, потому что, в отличие от Набокова, почти все действия Бунина происходят в России. Помимо своих произведений, Бунин был известен как сильный противник нацистского правления, которое становилось все более распространенным в течение десятилетий после того, как он покинул Россию, и даже прятал еврея в своем доме, пока жил во Франции. Рассказы Бунина часто вращаются вокруг любви, потерянной любви, влияния прошлого на настоящее и наших воспоминаний.

В «Темных тропах» нам представлен темный мир потерянной любви. Мы видим сельскую местность, по которой путешествует главный герой, которого шофер и трактирщик называют только «Ваше превосходительство», и, наконец, небольшой дом, в котором мужчина и его шофер останавливаются с тем, что на первый взгляд кажется намерением спать там ночь. Когда мужчина входит, его встречает женщина, чья красота не соответствует ее возрасту. Она грациозна, пышна и остроумна. Через диалог между мужчиной и трактирщиком мы обнаруживаем, что она знает мужчину с юности. «Ваше превосходительство» удивляется, очевидно, совсем не узнав ее. Бунин часто описывает действия персонажей, чтобы обозначить их настроение или настроение. Например, узнав истинное лицо трактирщика, «Ваше превосходительство» описывается так: «Его усталость и равнодушие исчезли. Он встал и начал ходить по комнате решительными шагами, не сводя глаз с пола.

Когда мужчина входит, его встречает женщина, чья красота не соответствует ее возрасту. Она грациозна, пышна и остроумна. Через диалог между мужчиной и трактирщиком мы обнаруживаем, что она знает мужчину с юности. «Ваше превосходительство» удивляется, очевидно, совсем не узнав ее. Бунин часто описывает действия персонажей, чтобы обозначить их настроение или настроение. Например, узнав истинное лицо трактирщика, «Ваше превосходительство» описывается так: «Его усталость и равнодушие исчезли. Он встал и начал ходить по комнате решительными шагами, не сводя глаз с пола.

Потом он остановился и, с румянцем, переливающимся по его седым бакенбардам, заговорил» (Бунин 253). Этот отрывок, кажется, выражает гораздо больше, чем то, что содержится в словах. В его молчании мы предполагаем, что главный герой пересматривает прошлые события своей жизни, погруженный в глубокие размышления, пытаясь понять, как он потерял из виду кого-то, кого когда-то так хорошо знал. Дальнейший диалог показывает, что они были глубоко влюблены и что, когда он бросил ее и завел семью с другим, она никогда не отдавала свое сердце никому другому. Здесь чувствуется близость, почти ожидание того, что эти две влюбленные птицы после долгой разлуки наконец получили шанс воссоединиться. Мужчина признается, что был влюблен в свою жену, но она предала и бросила его. В конце концов трактирщик, похоже, не может простить заброшенности. В конце концов, мужчина уходит, после чего мы узнаем больше о трактирщике со слов водителя; он утверждает, что «…она, говорят, все время богатеет.

Здесь чувствуется близость, почти ожидание того, что эти две влюбленные птицы после долгой разлуки наконец получили шанс воссоединиться. Мужчина признается, что был влюблен в свою жену, но она предала и бросила его. В конце концов трактирщик, похоже, не может простить заброшенности. В конце концов, мужчина уходит, после чего мы узнаем больше о трактирщике со слов водителя; он утверждает, что «…она, говорят, все время богатеет.

Дает взаймы людям» (Бунин 255). Это интересная деталь, потому что, учитывая то, как главный герой ведет себя и как с ним обращаются; читатель может предположить, что он аристократ, а трактирщик принадлежал к низшему классу. Этот комментарий шофера предполагает, что «Ваше превосходительство» получит некоторую денежную прибыль, если хорошо знает трактирщика. Однако, возможно, как свидетельство своего истинного характера, главный герой отвергает эту идею и уходит, размышляя о том, каким могло бы быть его будущее, если бы он выбрал трактирщика в качестве своей жены вместо той жизни, которую он вел. Нам остается только гадать, почему мужчина не обернулся, чтобы воссоединиться со своей давно потерянной любовью. Таким образом, Бунин действительно схватывает реальность человеческой природы и любви; несмотря на отсутствие тактильных препятствий, таких как расстояние и супруги, эмоциональные и ментальные препятствия остаются, и их, пожалуй, труднее преодолеть, чем любые другие.

Нам остается только гадать, почему мужчина не обернулся, чтобы воссоединиться со своей давно потерянной любовью. Таким образом, Бунин действительно схватывает реальность человеческой природы и любви; несмотря на отсутствие тактильных препятствий, таких как расстояние и супруги, эмоциональные и ментальные препятствия остаются, и их, пожалуй, труднее преодолеть, чем любые другие.

«Грамматика любви» начинается с Ивлева, путешествующего по стране. Мы не сразу узнаем, куда едет Ивлев, мы лишь наблюдаем проплывающие пейзажи, описание неба и погоды и первоначальный диалог между Ивлевым и его возницей, озабоченным лошадьми и, кажется, таким же очарованным окружающей обстановкой. как Ивлев, так и читатель. Ивлев замечает перемену погоды, отмечая, что эти летние дни часто заканчиваются неожиданным ливнем. Они останавливаются и навещают графиню по пути к месту назначения.

Графиня и Ивлев разговаривают, хотя диалога в тексте очень мало, и тема часто возвращается к любви, а именно к покойному другу Ивлева Хвощинскому, который был так страстно влюблен в его горничную Лушку, что, по слухам, он умер от безумия после того, как она скончалась в молодости. Они обсуждают истинную природу и причину его безумия; графиня упоминает, что Хвощинский был человеком порядочным, мог бы быть весьма интеллигентным и порядочным, но что после смерти Лушки он заперся в своем доме и до конца жизни редко принимал гостей. В конце концов Ивлев покидает графиню, чтобы отправиться дальше, в старый дом Хвощинского, где он встречает сына Хвощинского. Здесь Ивлев объясняет, что он здесь, чтобы купить библиотеку. Мальчик ведет его через дом в библиотеку, где Ивлев находит том под названием «Грамматика любви», в котором, кажется, собраны любовные советы. Он уходит с ним, поглощенный мыслями о своем мертвом друге и Лушке, которую он сравнивает со святой. Остались стихи, написанные самим Хвощинским в конце книги.

Они обсуждают истинную природу и причину его безумия; графиня упоминает, что Хвощинский был человеком порядочным, мог бы быть весьма интеллигентным и порядочным, но что после смерти Лушки он заперся в своем доме и до конца жизни редко принимал гостей. В конце концов Ивлев покидает графиню, чтобы отправиться дальше, в старый дом Хвощинского, где он встречает сына Хвощинского. Здесь Ивлев объясняет, что он здесь, чтобы купить библиотеку. Мальчик ведет его через дом в библиотеку, где Ивлев находит том под названием «Грамматика любви», в котором, кажется, собраны любовные советы. Он уходит с ним, поглощенный мыслями о своем мертвом друге и Лушке, которую он сравнивает со святой. Остались стихи, написанные самим Хвощинским в конце книги.

И «Грамматика любви», и «Темные пути» имеют удивительно похожие конструкции. Обе истории начинаются с пространного описания пейзажа. Это чем-то напоминает Хемингуэя или Стейнбека, которые использовали описание земли как отражение времени или настроения персонажа. Следующей составляющей обеих историй является тонко проработанный диалог. Большинство, если не все истории раскрываются в их диалогах. В «Грамматике любви» мы узнаем о том, какое действие произвела на Ивлева любовь Хвощинского к Лушке: «За то, что этот чудак сделал из нее божество, я в юности моей был почти влюблен в нее: мне казалось, при мысли о ней бог знает что…»» (Бунин 160). Последним элементом построения двух историй является созерцание от третьего лица, на котором обе истории заканчиваются. В «Грамматике любви» Ивлев уходит, поглощенный мыслями о Лушке и воспоминаниями из своего прошлого. В «Темных путях» Бунин заканчивается тем, что главный герой борется за сделанный им выбор.

Следующей составляющей обеих историй является тонко проработанный диалог. Большинство, если не все истории раскрываются в их диалогах. В «Грамматике любви» мы узнаем о том, какое действие произвела на Ивлева любовь Хвощинского к Лушке: «За то, что этот чудак сделал из нее божество, я в юности моей был почти влюблен в нее: мне казалось, при мысли о ней бог знает что…»» (Бунин 160). Последним элементом построения двух историй является созерцание от третьего лица, на котором обе истории заканчиваются. В «Грамматике любви» Ивлев уходит, поглощенный мыслями о Лушке и воспоминаниями из своего прошлого. В «Темных путях» Бунин заканчивается тем, что главный герой борется за сделанный им выбор.

Эта схема описания, диалога и монолога кажется уникальной для Бунина. Еще один уникальный элемент конструкции рассказов заключается в том, что эмоции историй скрыты под поверхностью. Существует очень мало описания того, что чувствует любой из персонажей, кроме созерцательных концовок. Читатель получает представление о том, что чувствуют персонажи, только через описание их действий. Например, ближе к концу «Грамматики любви» Ивлев находится в доме своего старого друга Хвощинского, разговаривая с сыном и хозяином дома о предполагаемой болезни Хвощинского. Бунин лишь кратко описывает реакцию сына на обвинения в душевной болезни: «Молодой человек вспылил. «То есть чем болен?» — сказал он, и в голосе его зазвучали более мужественные нотки» (Бунин 166). Из этой реакции на вопрос Ивлева о возможном психическом заболевании отца мы получаем ощущение, что сын оберегает образ своего отца и помнит его как сильного и мудрого. «Мужественные нотки» в голосе сына означают, что сын исполняет роль своего покойного отца, принимая на себя власть хозяина имения.

Например, ближе к концу «Грамматики любви» Ивлев находится в доме своего старого друга Хвощинского, разговаривая с сыном и хозяином дома о предполагаемой болезни Хвощинского. Бунин лишь кратко описывает реакцию сына на обвинения в душевной болезни: «Молодой человек вспылил. «То есть чем болен?» — сказал он, и в голосе его зазвучали более мужественные нотки» (Бунин 166). Из этой реакции на вопрос Ивлева о возможном психическом заболевании отца мы получаем ощущение, что сын оберегает образ своего отца и помнит его как сильного и мудрого. «Мужественные нотки» в голосе сына означают, что сын исполняет роль своего покойного отца, принимая на себя власть хозяина имения.

Очень значимая тема в творчестве Бунина — связь прошлого и настоящего. В «Грамматике любви» очень мало происходит в настоящем, а то, что происходит, целиком связано с прошлым. В почти избыточном описании земли, по которой проходит главный герой Ивлев, возникает ощущение, что это одновременно видится и вспоминается из прошлого Ивлева. Нам представляют мысли Ивлева — он вспоминает своего друга юности Хвощинского и потерянную любовь Лушку, которая была его горничной. Эти отношения между его другом детства и Лушка становятся центральным камнем истории.

Нам представляют мысли Ивлева — он вспоминает своего друга юности Хвощинского и потерянную любовь Лушку, которая была его горничной. Эти отношения между его другом детства и Лушка становятся центральным камнем истории.

«Темные тропы» также переплетают прошлое и настоящее. Этими персонажами Бунин показывает неизбежное влияние прошлого на настоящее. Возможно, если бы эти двое встретились впервые в этой истории, они могли бы стать любовниками. Но их прошлое, кажется, единственное, что их сдерживает. Трактирщик не может забыть и простить брошенность, которую она пережила в детстве, а «Ваше превосходительство», кажется, не может двигаться дальше ран, которые он несет от того, что он считает своим неудавшимся прошлым. Тема прошлого и настоящего также объясняет смысл диалога, что эти двое возвращаются мысленно в прошлое, когда они были застенчивыми и молодыми, но всегда осознавали, сколько времени действительно прошло. Он неоднократно отмечает, какой прекрасной она была тогда, как бы подчеркивая, что больше не видит той самой красоты. «Ах, как ты тогда был прекрасен! Как страстно! Как красиво! Какое тело, какие глаза! Помнишь, как все смотрели на тебя» (Бунин 254)?

«Ах, как ты тогда был прекрасен! Как страстно! Как красиво! Какое тело, какие глаза! Помнишь, как все смотрели на тебя» (Бунин 254)?

Роль опыта и памяти также является неотъемлемой частью понимания обеих историй. В «Грамматике любви» Ивлев не может избежать переживаний юности. Воспоминания о Хвощинском и его потерянной любви он вспоминает так, что кажется, что это скорее причиняет ему боль, чем ностальгию и радость. Его память настолько сильна, что он даже помнит чувство, как будто он сам любил Лушку, потому что навязчивая идея его друга была так сильна. Когда Ивлев просит ее сына увидеть ожерелье, когда-то принадлежавшее Лушке, у него остается сильное чувство, которое он позже сравнивает с переживанием, когда он видел древние мощи святой. Действительно, мысли о Лушке не покидают его и после того, как он выходит из дома, когда замечает, что «Она вошла в мою жизнь навсегда» (Бунин 172). Интересен этот эффект ощущения, будто он сам ее любит. Может быть, это замечание Бунина о природе человека, той истине, что реальность и память практически неотличимы друг от друга, так как с течением времени разум искажает наши воспоминания.

Элемент опыта и памяти также является ключевым моментом в «Темных тропах». Например, когда «Ваше превосходительство» приходит в гостиницу, он не узнает свою потерянную любовь, пока она не упомянет, где она выросла. Время исказило его память до такой степени, что кто-то, кого он когда-то очень и очень любил, теперь стал для него незнакомцем, чему он, кажется, удивлен. «Темные пути» действительно показывают своим читателям хрупкость времени и опыта, и то, как в любой момент есть несколько путей на выбор, и каждый выбор, который мы делаем, далек от результатов, которые мог бы дать нам другой выбор. Бунин использует элемент опыта, объясняя, какой была жизнь главного героя с тех пор, как он молодой девушкой ушел от трактирщика. Он считает, что неудачный опыт с женой безвозвратно изменил его, и задается вопросом, какой была бы его жизнь без этого опыта, вместо этого решив остаться со своей первой любовью. Помимо того, что персонажи борются с последствиями опыта и воспоминаний, автор также оставляет читателей задуматься об их природе. Когда мы оставляем главного героя сомневаться в выборе, который он сделал в прошлом, мы задаемся вопросом, почему он покинул гостиницу. Если бы его опыт общения с женой был другим — может быть, он оставил ее вместо нее, — вел бы он себя по-другому? Вызывает ли чувство предательства со стороны жены чувство вины за то, что он выбрал не ту женщину, которая действительно любила его?

Когда мы оставляем главного героя сомневаться в выборе, который он сделал в прошлом, мы задаемся вопросом, почему он покинул гостиницу. Если бы его опыт общения с женой был другим — может быть, он оставил ее вместо нее, — вел бы он себя по-другому? Вызывает ли чувство предательства со стороны жены чувство вины за то, что он выбрал не ту женщину, которая действительно любила его?

Конечно, кажется, что те вопросы, которые у нас остались, и есть истинная ценность рассказов Ивана Бунина. Бунин оставляет свои концовки несколько нерешенными. Возможно, точнее, он заканчивает свои рассказы, ставя главного героя перед новой дилеммой, а читателю пищу для размышлений. Это нетипичные размышления о любви, которые становятся более реалистичными, чем другие более резкие и сухие любовные истории. Бунин показывает нам реальность любви, что она хрупка и ее легко потерять, и что ее обретение никогда не гарантирует истинного счастья. Литературная значимость Бунина неоспорима, несмотря на то, что она потеряна и почти забыта под славой современных Чехова и Толстого. Бунин, в отличие от других, представляет собой ту сторону русской литературы, которую мы иначе можем не заметить, — тонкость, сдержанную эмоциональность и стилистическую прозу. Таким образом, к творчеству Бунина следует относиться так же, как мы относимся к нашим любимым популярным авторам.

Бунин, в отличие от других, представляет собой ту сторону русской литературы, которую мы иначе можем не заметить, — тонкость, сдержанную эмоциональность и стилистическую прозу. Таким образом, к творчеству Бунина следует относиться так же, как мы относимся к нашим любимым популярным авторам.

Бунин Иван. «Темные пути». 250-256.

Бунин Иван. «Грамматика любви» (1934). 158-172.

Бунин Иван (Алексеевич) | Encyclopedia.com

Национальность: Русский (эмигрант, переехал во Францию в 1919). Родился: г. Воронеж, 22 октября (в некоторых источниках 10 октября) 1870 г .; потомок русских поэтов Анны Буниной и Василия Жуковского. Образование: Четыре года формального образования; частное обучение в семье и другие. Семья: Пятилетний роман с Варварой Пащенко, 1889-94. Карьера: Редактор, Орловский вестник , 1889-92; много путешествовал по Европе и Ближнему Востоку. Награды: Пушкинская премия 1901 года, Листопад ; Пушкинская премия 1909 г. ; Почетный академик РАН, 1909; Нобелевская премия, 1933 г. Умер: 8 ноября 1953 г.

; Почетный академик РАН, 1909; Нобелевская премия, 1933 г. Умер: 8 ноября 1953 г.

Сборники

Собрание сочинений (девять томов; рассказы, романы, мемуары, стихи). 1965-67.

Рассказы

На край света . 1897.

Суходол. 1912.

Иоанн Рыдалец (рассказы и стихи). 1913.

Господин из Сан-Франциско . 1916 год; как Джентльмен из Сан-Франциско и другие истории, 1922.

Сни Чанга . 1916 год; как Сны Чанга и другие рассказы , 1923.

Роза Иерихона (рассказы и стихи). 1924.

Солнечный удар . 1927.

Грамматика любви . 1929 г.; как Грамматика любви и других историй , 1934.

Дело Элагин и другие истории . 1935.

Тымные аллеи. 1943; как Темные аллеи и другие рассказы , 1949.

Романы

Деревня . 1910.

Митина любовь . 1925 год; как Любовь Мити , 1926.

Жизнь Арсеньева . 1930 г.; as Колодец Дней , 1933.

Поэзия

Стихотворения . 1891.

Листопад . 1901.

Другое

Воспоминания (воспоминания). 1950.

Воспоминания и портреты (воспоминания). 1951.

*

Критические исследования:

«Бунин: Эклектика будущего» Никандра Стрельского, в The South Atlantic Quarterly , июль 1936, стр. 273-83; Интенсивное чтение романа Ивана Бунина «Джентльмен из Сан-Франциско» Эдварда Дж. Хута, 1942; Убедительные доказательства: мемуары (глава XIV) Владимира Набокова, 1951; «Иван Бунин: 1870-1953» Жака Круазе, в Русское обозрение , апрель

1954, стр. 146-51; «Иван Бунин в ретроспективе» Эндрю Колина, в The Slavonic and Eastern European Review , декабрь 1955, стр. 156-73; «Исполнение Ивана Бунина» Ч.Х. Бедфорд, в Canadian Slavonic Papers , 1956, стр. 31-44; Произведения Ивана Бунина Сергея Крыжицкого, 1971; Иван Бунин: исследование его прозы Джеймса Б. Вудворда, 1980.

Вудворда, 1980.

* * *

Кроме прустовского романа мастерства Новеллен, Иван Бунин ограничил свою прозу рассказом (по-русски, рассказ ) . Его самый известный рассказ «Джентльмен из Сан-Франциско» («Господин из Сан-Франциско»; 1915) с его сильным аллегорическим содержанием и зарубежной обстановкой на самом деле нетипична для большей части его творчества, действие которого происходит в России, в которой он вырос, и которую после эмиграции в 1920 году он вспомнил и воссоздал с поразительной точностью. .

Первое опубликованное произведение Бунина, стихотворение, датируется 1887 годом, его первый опубликованный рассказ «Деревенский эскиз» («Деревенский очерк») — 1891 годом, а самый ранний значительный рассказ «Кастрюк» — 1892 годом. три периода. Как и многие ранние рассказы Бунина, опубликованные в его первом сборнике, На край света (На край света; 1897), «Кастрюк» рассказывает о крестьянской жизни и показывает заметное влияние как Льва Толстого, с которым Бунин познакомился в 1894 году, так и Глеба Успенского. Поездки Бунина за границу, в Константинополь в 1903 г. и на Ближний Восток в 1907 г., повлияли на вторую группу, в которую входят рассказы, действие которых происходит за пределами России. Среди них «Сны Чанга» («Сны Чанга»; 1916), действие которой, подобно чеховской «Качке» и толстовскому «Холстомеру», видится глазами животного, в данном случае собаки. В этот период Бунин также написал серию, которую назвал «9».0047 Путевые стихи (Путевые стихи; 1907-11). Третья группа относится к 33-летнему периоду ссылки Бунина и включает 38 рассказов, составляющих его последний сборник « Темных аллей » ( Темные аллеи ; 1943).

Поездки Бунина за границу, в Константинополь в 1903 г. и на Ближний Восток в 1907 г., повлияли на вторую группу, в которую входят рассказы, действие которых происходит за пределами России. Среди них «Сны Чанга» («Сны Чанга»; 1916), действие которой, подобно чеховской «Качке» и толстовскому «Холстомеру», видится глазами животного, в данном случае собаки. В этот период Бунин также написал серию, которую назвал «9».0047 Путевые стихи (Путевые стихи; 1907-11). Третья группа относится к 33-летнему периоду ссылки Бунина и включает 38 рассказов, составляющих его последний сборник « Темных аллей » ( Темные аллеи ; 1943).

Некоторые темы, однако, присутствуют в творчестве Бунина всех периодов, и особенно преобладают три: смерть, память и половая любовь. Тема смерти занимала Бунина с раннего возраста, возможно, из-за смерти его младшей сестры, а позднее и единственного сына в 19 г.05. В 1921 году он писал: «Постоянное сознание или ощущение этого ужаса преследует меня с младенчества; под этим роковым знаком я прожил всю свою жизнь». Есть множество примеров одержимости Бунина смертью, самым ярким из которых является «Огнь пожирающий» (1923), в котором речь идет о смерти и кремации красивой молодой женщины в Париже. Рассказчик, как это часто бывает в рассказах Бунина, размышляет о быстротечности жизни, но особый резонанс повесть приобретает для русских читателей из-за враждебного отношения Русской православной церкви к кремации. Рассказы о силе человеческой страсти — тоже неотъемлемая черта творчества Бунина, начиная с «Осенью» («Осенью»; 1901) и «Заря всю ночь» (1902), через «Легкое дыхание» (1916) и «Солнечный удар» (1925) до его последнего сборника « Темных аллей». Тема памяти, трактовка которой Буниным родственна как Прусту, так и Набокову, является выдающейся чертой «Антоновских яблок» (1900), начальными словами которых являются « Воспоминание о мне» (напомню). и первый абзац которого содержит три экземпляра глагола « pomniu » (Я помню).

Есть множество примеров одержимости Бунина смертью, самым ярким из которых является «Огнь пожирающий» (1923), в котором речь идет о смерти и кремации красивой молодой женщины в Париже. Рассказчик, как это часто бывает в рассказах Бунина, размышляет о быстротечности жизни, но особый резонанс повесть приобретает для русских читателей из-за враждебного отношения Русской православной церкви к кремации. Рассказы о силе человеческой страсти — тоже неотъемлемая черта творчества Бунина, начиная с «Осенью» («Осенью»; 1901) и «Заря всю ночь» (1902), через «Легкое дыхание» (1916) и «Солнечный удар» (1925) до его последнего сборника « Темных аллей». Тема памяти, трактовка которой Буниным родственна как Прусту, так и Набокову, является выдающейся чертой «Антоновских яблок» (1900), начальными словами которых являются « Воспоминание о мне» (напомню). и первый абзац которого содержит три экземпляра глагола « pomniu » (Я помню).

Рассказ, объединяющий все три основные темы, — «Грамматика любви» («Букварь любви»; 1915). Рассказчик посещает имение местного помещика, влюбившегося в своего слугу. девушка и который после ее неожиданной смерти в течение оставшихся 20 и более лет своей жизни почти не отваживался выходить из дома.Рассказчик обнаруживает одноименную книгу, которая, читая ее, оживляет дух давно умерших влюбленных Рассказ столько же о погибших любовниках, сколько и о рассказчике.Больше всего он о самом Бунине, который, написав в 1928, сказал: «Настоящий художник всегда говорит прежде всего о своем сердце». Для Бунина, какой бы краткой ни была встреча мужчины и женщины, последствия любви всегда глубоки, длительны и даже разрушительны.

Рассказчик посещает имение местного помещика, влюбившегося в своего слугу. девушка и который после ее неожиданной смерти в течение оставшихся 20 и более лет своей жизни почти не отваживался выходить из дома.Рассказчик обнаруживает одноименную книгу, которая, читая ее, оживляет дух давно умерших влюбленных Рассказ столько же о погибших любовниках, сколько и о рассказчике.Больше всего он о самом Бунине, который, написав в 1928, сказал: «Настоящий художник всегда говорит прежде всего о своем сердце». Для Бунина, какой бы краткой ни была встреча мужчины и женщины, последствия любви всегда глубоки, длительны и даже разрушительны.

Тон «Букваря любви» спокойный, меланхоличный, задумчивый, лирический и элегический, благоухающий тем, что рассказчик называет «поэзией жизни» ( поэзия жизни ). Как и во всей зрелой прозе Бунина, в этом рассказе отсутствует нравственная серьезность, столь характерная для русской литературы. Стилистически, однако, повесть представляет собой прекрасный образец бунинского искусства. Современники видели в нем наследника классической традиции русской литературы, консерватора, отвергавшего модернизм. Его рассказы действительно полны аллюзий на писателей, от Тютчева до Грибоедова в девятнадцатом веке и до Брюсова в двадцатом. На самом деле, однако, в стиле Бунина много новаторского, не в последнюю очередь его отказ признать какое-либо реальное различие между языком поэзии и языком прозы. Он утверждал, что «поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а стиль прозы должен ассимилировать музыкальность и гибкость стиха».

Современники видели в нем наследника классической традиции русской литературы, консерватора, отвергавшего модернизм. Его рассказы действительно полны аллюзий на писателей, от Тютчева до Грибоедова в девятнадцатом веке и до Брюсова в двадцатом. На самом деле, однако, в стиле Бунина много новаторского, не в последнюю очередь его отказ признать какое-либо реальное различие между языком поэзии и языком прозы. Он утверждал, что «поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а стиль прозы должен ассимилировать музыкальность и гибкость стиха».

Из поздних работ Бунина лучшее находится в сборнике Темные аллеи . Сам Бунин охарактеризовал ее как «самое лучшее и оригинальное, что я написал в своей жизни», особо выделив «Первый понедельник Великого поста» («Чистый понедельник»). Эротика таких рассказов, как «Визитные карточки» (1940), «Зойка и Валерия» (Зойка и Валерия, 1940) и «В Париже» (В Париже, 1940), деликатно откровенна и, кажется, намного опережает свое время. время.

время.

Три главные темы творчества Бунина перекликаются с повторяющимися второстепенными темами. К ним относится распад старой России, который, пожалуй, лучше всего проиллюстрирован в «Золотом дне» (1903 г.), а кроме того, в путевых стихах, например, о судьбах цивилизаций вообще и в таких рассказах, как «Эпитафия». (Эпитафия; 1900), поиск непреходящих ценностей, которые герои Бунина находят в человеческой любви и вечной красоте природы. Некоторые из бунинских описаний сельской России являются одними из лучших в языке, и их можно найти в рассказах, написанных с разницей в 50 лет, таких как «На край света» («На край света»; 189).4) и «Часовня» (Часовня; 1944).

Бунин является переходной фигурой между русскими классиками девятнадцатого века, которыми он восхищался, особенно Тургеневым, Толстым и Чеховым, и современными русскими представителями короткого рассказа, такими как Юрий Казаков. Несмотря на то, что Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году, советская литературная бюрократия считала Бунина никем, и мало что из его работ было опубликовано в Советском Союзе.