Тест на тему«Первая мировая война» предназначены для учащихся 9-11 классов.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №12 г.Лениногорска»

Муниципального образования «ЛМР» РТ

Тесты, проверочные работы, познавательные задания по теме «Первая мировая война 1914-1918 гг.»

Работу выполнила

Учитель истории и обществознания

Кремёнская А.А.

Содержание

Пояснительная записка 3

Кроссворд 4

Викторина 4

Тест 1 6

Тест 2 11

Часть В 12

Часть С 14

Военная головоломка 17

Список использованной литературы 17

Пояснительная записка

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Это

было сделано после отказа российского правительства от выполнения условий

германского ультиматума от 31 июля 1914 года. Ультиматум требовал отменить

начатую Россией мобилизацию, которая была объявлена ввиду начала мобилизации в

Австро-Венгрии, что заключало в себе прямую угрозу для безопасности нашей

страны.

Это

было сделано после отказа российского правительства от выполнения условий

германского ультиматума от 31 июля 1914 года. Ультиматум требовал отменить

начатую Россией мобилизацию, которая была объявлена ввиду начала мобилизации в

Австро-Венгрии, что заключало в себе прямую угрозу для безопасности нашей

страны.

С 1 августа 1914 года началось участие нашей страны в одной из самых масштабных и кровопролитных войн в истории человечества, унесшей 10 млн. жизней.

Потери России в Первой мировой войне составили: свыше 2 млн. убитых и умерших на фронтах, свыше 3 млн. пленных; потери гражданского населения Российской Империи превысили 1 млн. человек.

Актуальностью данного события стало то, что в результате

Первой мировой войны на смену старой системе миропорядка пришла принципиально

иная. Это событие стало последней войной Российской империи. Именно с участием

в этой войне связаны произошедшие в нашей стране колоссальные политические

изменения. Чтобы понять произошедшие изменения в стране, необходимо знать

события Первой мировой войны.

Задания по теме «Первая мировая война» предназначены для учащихся 9-11 классов.

Цель:

— восстановление и сохранение исторической памяти о Первой мировой войне.

Задачи:

— расширить и углубить знания исторических фактов по данной теме;

— вызвать интерес к событиям происходившим в мире в период Первой мировой войны;

— познакомить участников с событиями Первой мировой войны;

— воспитать у учащихся чувство патриотизма и уважения к заслугам старшего поколения, самоотверженно защищавших интересы Российского государства;

— привить любовь к истории родной страны.

Кроссворд по теме «Первая мировая война»

http://puzzlecup.com/?guess=9D1EE740F2D4EEAU

Викторина

1. Назовите дату начала Первой Мировой войны. (28 июля 1914

г.

2. Назовите дату окончания Первой Мировой войны. (11 ноября 1918 г.)

3. В начале 20 века Россия входила в военно-политический блок, направленный против Англии или Германии? (Германии)

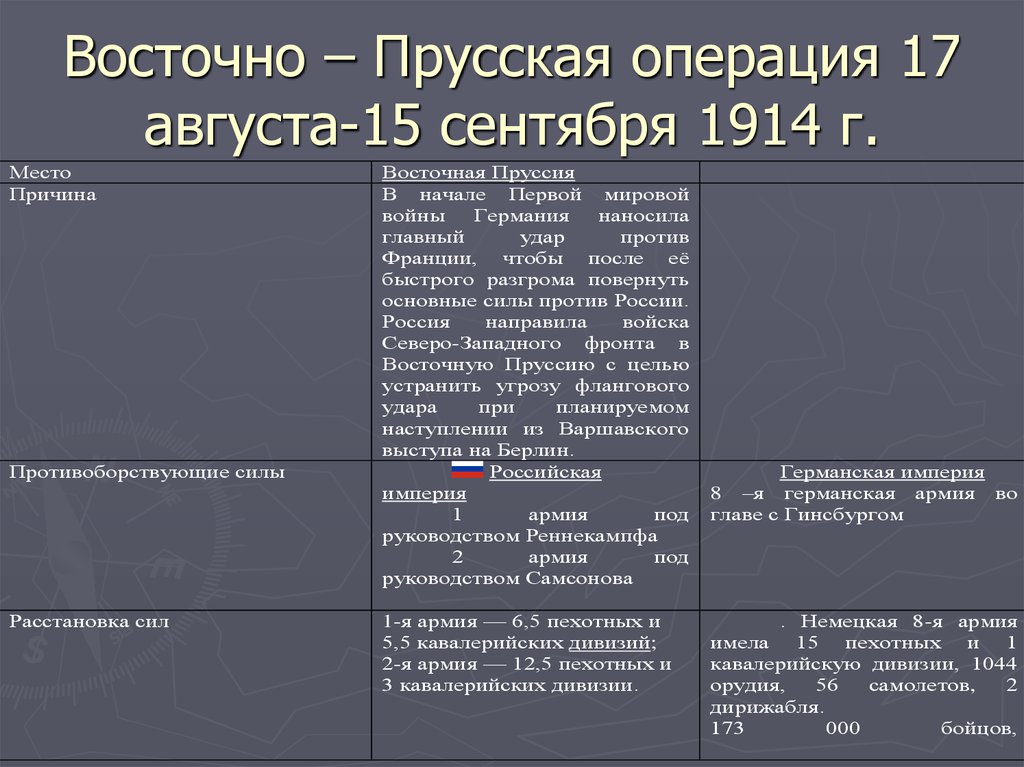

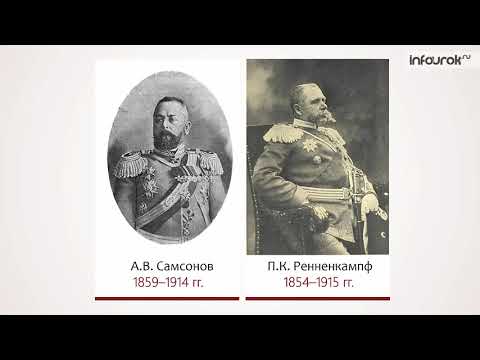

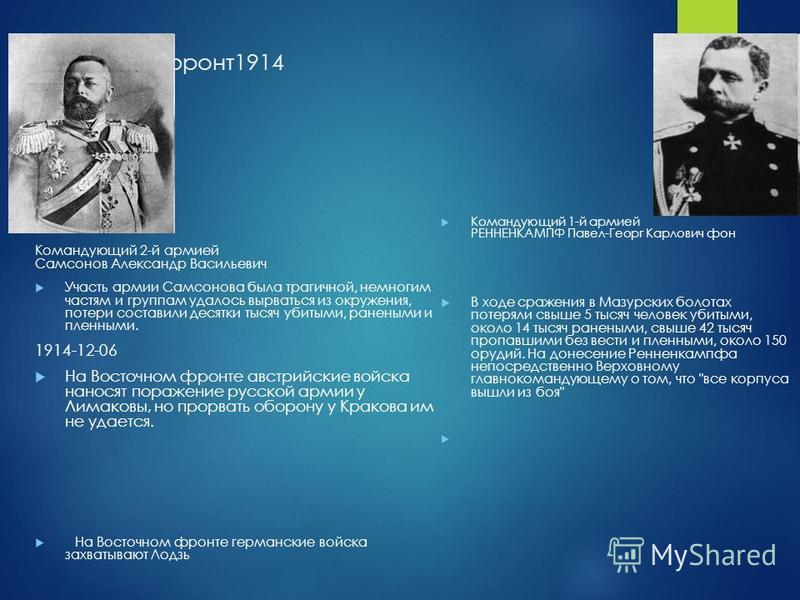

4. К 1914 году относится: гибель армии А.В. Самсонова или наступление армии генерала А.А. Брусилова. (Гибель армии А.В. Самсонова)

5. Кто такие «оборонцы»? (Социалисты, выступающие за оборону Родины)

6. Позиция большевиков в отношении Первой мировой войны выражалась именно в этом лозунге. (Превращение войны империалистической в гражданскую)

7. Именно после этой газовой атаки противогаз стал обязательной частью солдатской экипировки. (Газовая атака под Ипром)

8. Какая из двух стран-союзниц вступила в войну раньше: Россия или Франция? (Россия)

9. В каком сражении впервые были применены танки? (на р. Сомме)

10. В феврале 1915 г. Вильгельм II писал: «Воды вокруг Великобритании и Ирландии … объявляются находящимися в военной зоне». Что имел в виду Вильгельм II? (Начало подводной войны)

11. Как звучал основной патриотический лозунг России в начале войны? (За веру, царя

и Отечество)

Как звучал основной патриотический лозунг России в начале войны? (За веру, царя

и Отечество)

12. Именно в этом морском бою в марте 1916 г. английский флот сразился с немецким флотом. (Ютландский морской бой)

13. После какого сражения стратегическая инициатива в войне перешла к странам Антанты» (После сражения на р. Сомме)

14. Характеризуя этого молодого человека, его друзья отмечали небольшой рост и сутуловатость, сочетающиеся с силой и выносливостью. При этом, он был «скромен, сумрачно отчужден, испытывал жажду к чтению, за которым проводил ночи». Не будучи носителем известной фамилии, этот молодой человек в 1914 г. стал едва ли не самым популярным в мире; умер в страшных муках в тюрьме и был захоронен в общей могиле в 1918 г. Спустя годы, он стал национальным героем своей страны. Как звали этого человека? (Гаврило Принцип)

15. Какие страны присоединились к Тройственному союзу после того, как Италия его покинула? (Турция и Болгария)

16. Под каким названием вошло в историю стремление французской

и немецкой армий окружить друг друга в октябре-ноябре 1914

г. ? (Бег к морю)

? (Бег к морю)

17. Именно этой военной операции проведённой в 1916 г. посчастливилось вначале называться по своего месту проведения, а затем по имени военачальника. (Луцкий прорыв; Брусиловский)

18. Назовите имена командующих Русской армии, начавшей наступление в Восточной Пруссии в 1914 г.(Самсонов и Ренненкампф)

19. На территории какой страны – союзницы России с 1916 г. сражался Русский экспедиционный корпус? (на территории Франции)

20. Как назывался первый в России и мире стратегический бомбардировщик, построенный незадолго до начала войны? («Илья Муромец»)

21. Французская военная доктрина (План-17) предусматривала начать военные действия против Германии с освобождения этих территорий. Что это за территории? (Эльзас и Лотарингия)

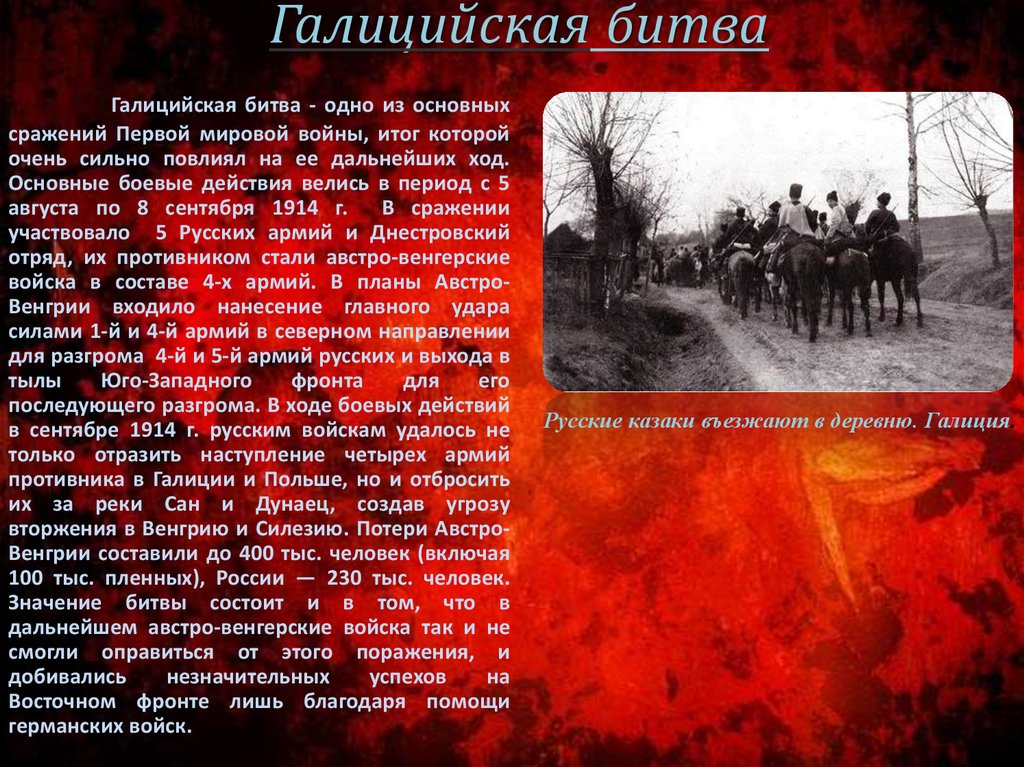

22. Какая военная операция была осуществлена раньше: Брусиловский прорыв или Галицийская операция? (Галицийская операция)

23. Назовите все империи, прекратившие своё существование после Первой Мировой войны. (Российская, Германская, Австро-Венгерская и Оттоманская империи)

24. Именно эти страны ставили своей целью укрепить своё влияние на Балканах.

(Россия и Австро-Венгрия)

Именно эти страны ставили своей целью укрепить своё влияние на Балканах.

(Россия и Австро-Венгрия)

25. В ходе этого сражения Германия применила новое оружие – огнемёт? Назовите это сражение. (Битва при Вердене)

26. Именно эта простая винтовка оказалась не только лучше всех своих конкурентов в этой войне, но активно использовалась даже во Второй Мировой войне. (Винтовка системы Мосина, «трёхлинейка»)

27. В результате Первой мировой войны в двух странах произошли три революции, вошедшие в историю под названием тех месяцев, в которые они произошли. Назовите эти страны и революции.(Россия и Германия. Февральская, Октябрьская и Ноябрьская революция)

28. Назовите город, в котором был подписан сепаратный мирный договор между Советской Россией и Центральными Державами. (Брест-Литовск)

29. В апреле 1917 г. прозвучало заявление о том, что Россия будет воевать до победного конца. Как называется это выступление, спровоцировавшее правительственный кризис? (Нота Милюкова)

30. Потеря именно этих животных к концу войны

рассматривалось в некоторых армиях как трагедия, масштабы которой больше, чем

потеря солдат. (Потеря лошадей)

Потеря именно этих животных к концу войны

рассматривалось в некоторых армиях как трагедия, масштабы которой больше, чем

потеря солдат. (Потеря лошадей)

Тест 1.

Выбери 1 правильный ответ из 4 предложенных

1. Немецкий генеральный план ведения Первой мировой войны был разработан:

1) О. Бисмарком;

2) А. Шлиффеном;

3) Ф. Фердинандом;

4) Ф. Шехтелем.

2. Укажите лишнее в приведенном предложении.

В 1915г. на стороне Тройственного союза воевали:

1) Австро-Венгрия;

2) Болгария;

3) Германия;

4) Италия.

3. Версальский мирный договор был подписан в:

1) 1918г.;

2) 1919г.;

3) 1920г.;

4) 1921г..

4. Какое событие произошло раньше:

1) план Юнга;

2) план Дауэса;

3) план «Барбаросса»;

4) план «Ост».

5. Поводом к началу Первой мировой войны послужило:

1) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»;

2) всеобщая мобилизация в России;

3) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда

4) забастовочное движение в Германии.

6. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов содержал призыв к :

1) миру без аннексий и контрибуций

2) сепаратному миру с Германией

3) превращению империалистической войны в гражданскую

4) присоединению России к Версальскому миру

7. По Брестскому миру в 1918 году

Советская Россия потеряла территории:

1) Польши, Литвы, часть Латвии и часть

Белоруссии

2) Латвии, Литвы, Эстонии

3) Польши, Литвы, Финляндии

4) Эстонии, часть Польши, Армении

8. Впервые танки были применены:

1) австро-венгерской армией;

2) русской армией;

3) англо-французской армией;

4) немецкой армией.

9. Укажите лишнее в приведенном предложении.

В 1916г. произошли такие крупные военные операции:

1) битва под Верденом;

2) Галицкая битва;

3) Ютландское морское сражение;

4) Брусиловский прорыв.

10. Причины Первой мировой войны.

1) Обострение межимпериалистических противоречий

2) Борьба за передел мира

3) Создание двух военно-политических союза (Антанта и Тройственный союз)

4) Все ответы верны

11. Какие цели были у России, в Первой мировой войне?

1) Захват новых колоний принадлежавших Англии и Франции

2) Установить господство на Балканах, в проливах Босфор и Дарданеллы

3) Разделить османскую империю

4) Вернуть Эльзас и Лотарингию

12. Какие страны входили в Тройственный союз?

1) Англия, Франция, Россия

2) США, Россия, Сербия

3) Бельгия, Китай, Испания

4) Германия, Австро-Венгрия, Италия

13. Как называлась тяжелая форма гриппа которая унесла 27 млн. жизней? 1) итальянка

2) испанка

3) американка

4) англичанка

14. Крупнейшая битва, где погибло 2 млн. человек?

1) Верденская мясорубка

2) Битва на Марне

3) Битва на Сомме

4) Отравление в районе Ипра

15. Верховным главнокомандующим русской

армии в начальный период первой мировой войны был:

Верховным главнокомандующим русской

армии в начальный период первой мировой войны был:

1) Николай II

2) великий князь Николай Николаевич

3) С.Д.Сазонов

4) А.А.Брусилов

16. К 1914 году относится:

1) гибель армии генерала А.В.Самсонова

2) наступление армии генерала А.А.Брусилова

3) вступление в войну США

4) выход из войны в Италии

17) В 1914г. русские войска:

1) заняли Берлин

2) заняли Париж

3) были выбиты немцами из Варшавы

4) потерпели поражение в Восточной Пруссии

18. Летом 1915 года новым

главнокомандующим русской армией стал:

1) А.А.Брусилов

2) М.В.Алексеев

3) Николай II

4) С.Д.Сазонов

19. К 1916 году относится:

1) начало Первой мировой войны

2) гибель русской армии в Восточной Пруссии

3) наступление русской армии на Юго-Западном фронте

4) конец Первой мировой войны

20. «Оборонцы» — это:

«Оборонцы» — это:

1) партии, стоящие за участие в войне до победы

2) большевики, согласные с лозунгом

поражения своего правительства в войне

3) социалисты, выступающие за оборону Родины

4) фракция в Думе, объединившая всех сторонников ведения «оборонительной» войны

21. Позиция большевиков в отношении Первой

мировой войны выражалась в лозунге:

1) продолжение войны до победного конца

2) превращение войны империалистической в гражданскую

3) защиты Отечества от германского нашествия

4) провозглашение «гражданского мира»

22. Главнокомандующим Юго-Западного фронта

в 1916 году был:

1) А.А. Брусилов

2) Я.Г. Жилинский

3) А.В.Самсонов

4) П.К. Ренненкампф

23. Решающее воздействие на неудачи русской

армии в 1915 году оказали:

1) суровые погодные условия

2) нехватка снарядов

3) наличие немецких шпионов при царском дворе

4) бездарность военачальников

24. Первая мировая война:

Первая мировая война:

1) привела к подъему революционного движения

2) укрепила позиции правительства

3) привела к спаду революционного движения

4) укрепила авторитет династии Романовых

25. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов содержал призыв к :

1) миру без аннексий и контрибуций

2) сепаратному миру с Германией

3) превращению империалистической войны в гражданскую

4) присоединению России к Версальскому миру

26. По Брестскому миру в 1918 году

Советская Россия потеряла территории:

1) Польши, Литвы, часть Латвии и часть

Белоруссии

2) Латвии, Литвы, Эстонии

3) Польши, Литвы, Финляндии

4) Эстонии, часть Польши, Армении

Тест 2.

Выберите 1 правильный ответ из 5 предложенных

1. 28 июля 1914г., какой стране объявила войну Австро-Венгрия?

1) Сербии

2) Германии

3) России

4) Англии

5)Франции

2. Какого числа Германия объявила войну

России?

Какого числа Германия объявила войну

России?

1) 5 августа

2) 7 августа

3) 1 августа

4) 4 августа

5) 3 августа

3. Сколько фронтов сформировалось в начале войны?

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

5) 1

4. Сколько дней продолжалась Первая мировая война?

1) 1544

2) 1554

3) 1553

4) 1545

5) 1445

5. Какая страна называлась мировым кредитором?

1) Франция

2) Англия

3) США

4) Германия

5) Россия

6. Сколько человек погибло в годы Первой мировой войны?

1) 10 млн. человек

2) 20 млн. человек

3) 27 млн. человек

4) 19 млн. человек

5) 9 млн. человек

Часть В

1. Установите соответствие между странами и целями, которые они преследовали в Первой мировой войне

А) Россия | 1) сохранить мировое господство |

Б) Германия

| 2) добиться мирового господства |

В) Франция | 3) сохранить и укрепить влияние на Балканах |

Г) Англия | 4) укрепить влияние в Европе |

| 5) сохранить свою независимость |

Ответ: А-3, Б-2, В-4, Г-1

2. Установите соответствие между

датами и событиями:

Установите соответствие между

датами и событиями:

Даты | События |

А) 1 августа 1914 г. | 1) заключение Брестского мира |

Б) 28 июля 1914 г. | 2) начало Первой мировой войны |

В) 3 марта 1917 г. | 3) вступление в войну России |

Г) 11 ноября 1918г. | 4) капитуляция Австро-Венгрии |

| 5) капитуляция Германии |

А-3; Б-2; В-1; Г-5

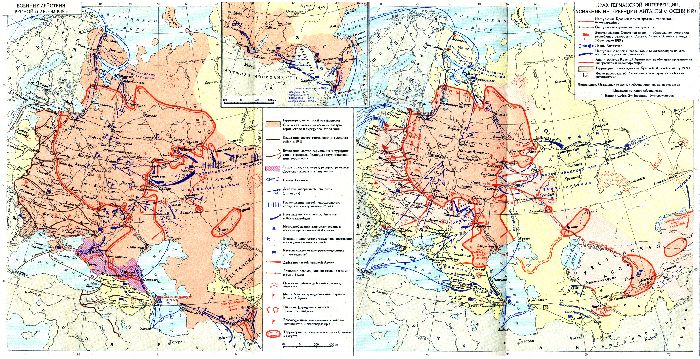

3. Расположите в хронологической последовательности вступление в Первую

мировою войну следующих стран:

А) Англия

Б) Франция

В) США

Г) Россия

ГБАВ

4. Расставьте события в хронологической последовательности:

Расставьте события в хронологической последовательности:

А) Брусиловский прорыв

Б) Восточно-Прусская операция

В) Галицийская операция

Г) эвакуация русских войск из Варшавы

Д) Горлицкий прорыв

БВДГА

5. Вставьте пропущенные слова

Германская пресса, характеризующая страны, которые участвовали в Первой мировой войне, писала о них: «представительница самого крайнего абсолютизма» (1), «мать революции и гильотины»(2), «самое старое на свете конституционное государство» (3). К каким странам относятся указанные характеристики?

1_______________ 2______________

3________________

Ответ: Россия, Франция, Англия

6. Прочтите фрагмент из статьи депутата Государственной думы П.Н.Милюкова ( датирована 1915г.) и напишите название страны, о помощи которой со стороны России в нем говорится.

« Настоящая война начата не Россией и уже потому

она не могла заключать определенных намерений относительно расширения

территории России. Русская мобилизация имела целью, в первой совей стадии,

поддержку славянского государства, от которой Россия не могла отказаться без

умаления своего авторитета среди славянства и на Балканах. Во второй стадии,

вызвавшей решительное наступление Германии, наша мобилизация имела целью

поддержание значения России как великой державы».

Русская мобилизация имела целью, в первой совей стадии,

поддержку славянского государства, от которой Россия не могла отказаться без

умаления своего авторитета среди славянства и на Балканах. Во второй стадии,

вызвавшей решительное наступление Германии, наша мобилизация имела целью

поддержание значения России как великой державы».

Ответ:__Сербия

Часть С

В феврале 1914 года П.Н.Дурново, убеждая Николая

II любой ценой предотвратить надвигающуюся войну с Германией, писал:

«… начнется с того, что все

неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется

яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся

революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические

лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои

населения, сначала черный передел, а затем общий раздел всех ценностей и

имуществ… Армия, лишившаяся …за время войны наиболее надежного кадрового

состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к

земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и

порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в

глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать

расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в

беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в

глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать

расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в

беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

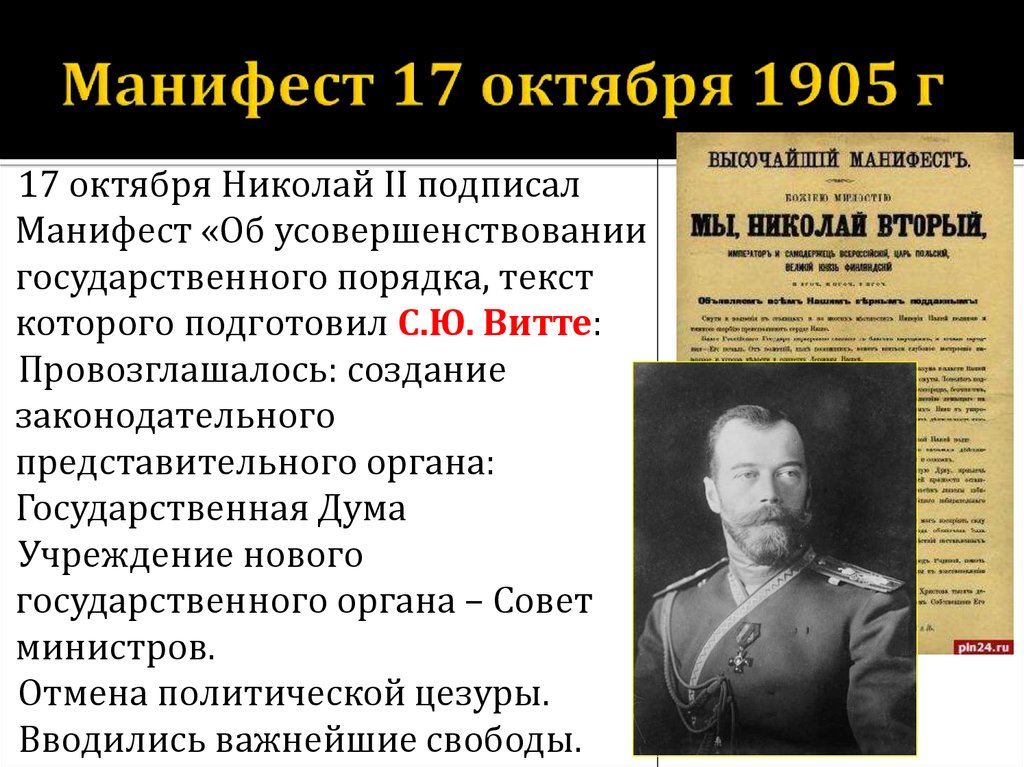

С1. Какое законодательной учреждение существовало

в России в 1914 году?

С2. Почему «стихийно общее крестьянское стремление к земле» было характерно для русской армии начала 20 века?

С3. Какие партии и почему автор считает «оппозиционно-интеллигентными»?

С4. 4 августа 1914г. Великобритания вступила в войну на стороне Франции и России. При этом далеко не все англичане с восторгом отнеслись к данному союзу, а часть вообще была против партнерства с Россией. Так, Б.Шоу отмечал: «Если мы не можем без помощи России победить Потсдам… тогда нам следует просто отдать Германии лучшее и рассчитывать на союз с Америкой ради нашего места под солнцем».

Ответ: Чем объяснить такую предубежденность к

России?

С1. С 1906 года в России существовала

Государственная дума, которой Манифестом 17 октября 1905г. были даны

законодательные полномочия

С 1906 года в России существовала

Государственная дума, которой Манифестом 17 октября 1905г. были даны

законодательные полномочия

С2. Большинство населения в России составляли крестьяне. В условиях всеобщей воинской повинности солдатами были те же крестьяне.

С3. «Оппозиционно-интеллигентными» автор может считать либеральные партии: октябристов и, особенно, кадетов, так как социальную опору этой партии составляла российская интеллигенция.

С4. Россия воспринималась англичанами как

варварская страна, чуждая идеям свободы и прогресса. Прежде всего, это

относилось к самодержавию, союз с которым выглядел противоестественно

С5. «Либо один должен отказаться от владения

своими колониями, либо другой. Такие вопросы в мире капиталистов не решаются

добровольно. Это может быть решено только войной».

Каким образом, на ваш взгляд, это суждение В.И.Ленина объясняет причины Первой мировой войны, ее характер?

Ответ: С5.Страны – участницы войны –

преследовали главную общую цель: приобретение новых колоний, рынков сбыта,

усиление сфер влияния. Это было необходимо для их экономического развития в

условиях монополистического капитализма. Получить эти колонии можно было только

ведя захватническую войну.

Это было необходимо для их экономического развития в

условиях монополистического капитализма. Получить эти колонии можно было только

ведя захватническую войну.

С6. Ниже приведены стихи и частушки времен

Первой мировой войны, отражающие изменение отношения народа к войне в ее начале

(1) и в конце (2).

1.

Мы с Японией буянили,

С Германией идем:

Кулаки у нас большие –

Нигде не пропадем.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С германской силой темною,

С тевтонскою ордой! (А.Боде)

2.

Ох, как эта-то война

До чего нас довела:

До чистого полюшка-

Хоть давися с горюшка.

…

Царь ты белой, царь ты белой,

Что в Расеюшке наделал:

Молодых людей забрил,

Всю Расею прослезил!

Как изменилось отношение народа к войне в

ее начале и в конце?

Каковы причины этих изменений? ( Укажите не

менее двух причин)

Ответ: С6. В начале войны было

единение нации на основе патриотических настроений, уверенность в победе. К

концу войны появилось разочарование и недовольство политикой правительства,

которая привела к поражениям и большим потерям, резким ухудшением уровня жизни,

прежде всего малоимущих слоев населения. Особенно страдала деревня, которая

теряла рабочую силу, скот, посевные площади.

В начале войны было

единение нации на основе патриотических настроений, уверенность в победе. К

концу войны появилось разочарование и недовольство политикой правительства,

которая привела к поражениям и большим потерям, резким ухудшением уровня жизни,

прежде всего малоимущих слоев населения. Особенно страдала деревня, которая

теряла рабочую силу, скот, посевные площади.

Военная головоломка

В начале Первой мировой войны в униформу британских солдат входила коричневая матерчатая фуражка. Металлических касок у них не было. Через некоторое время командование армии было обеспокоено большим количеством ранений в голову. Было решено заменить фуражку металлической каской. Но вскоре командование было удивлено, узнав, что количество ранений в голову увеличилось. Необходимо заметить, что интенсивность сражений была примерно одинаковой до и после введения касок. Так почему же число ранений в голову увеличилось, когда солдаты стали надевать каски, а не фуражки?

Ответ: Число зафиксированных ранений

в голову увеличилось, но снизилась смертность. Ранее, если осколок шрапнели

попадал солдату в голову, он пробивал фуражку, и человек, вероятнее всего

умирал. Это фиксировалось как смерть, а не как ранение. После того, как было

предписано носить каски, удар шрапнели не убивал солдата, а всего лишь ранил.

Поэтому число ранений в голову увеличилось, а число смертей снизилось.

Ранее, если осколок шрапнели

попадал солдату в голову, он пробивал фуражку, и человек, вероятнее всего

умирал. Это фиксировалось как смерть, а не как ранение. После того, как было

предписано носить каски, удар шрапнели не убивал солдата, а всего лишь ранил.

Поэтому число ранений в голову увеличилось, а число смертей снизилось.

Список

использованной литературы

1. Загладин Н.И. Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI века : учеб. для 9 кл. общеобразоватю учреждений /– М. : Русское слово, 2010. – 304 с.: ил., карт.

2. Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 383 с., [16] л. ил., карт. : ил.

3. http://militera.lib.ru

4. http://ru.wikipedia.org

5. www.hrono.ru

6. www.krugosvet.ru

7. www.calend.ru

8.

www. firstwar.info

firstwar.info

http://lurkmore.to

Капитуляция 13-го и 15-го корпусов 2-й русской армии :: Первая мировая война

Цитата

Причины разгрома 2-й армии

Судьба армии А.В. Самсонова, тяжеловесной по своему характеру, измученной и голодной, с корпусами, лишенными широкой маневренной способности вследствие полного расстройства тыла, была решена уже вечером 23 августа 1914 года. Ее могли спасти или энергичные и правильные действия П.К. Ренненкампфа, или хорошее управление. Кроме того, у Самсонова были весьма скудные сведения о противнике.

Разгром 2-й армии

25 августа Самсонов «переживает тяжелые колебания». Стало очевидно, что необходим немедленный поворот фронта 2-й русской армии на запад для атаки противника, угрожающего левому флангу армии. Командиры XV и XIII корпусов 2-й русской армии ожидали такого приказа. Командир XIII корпуса генерал Клюев направил Самсонову донесение, что создавшаяся обстановка сильно напоминала результат «последней военной игры немецкого Генерального штаба».

Командующий войсками Северо-Западного фронта генерал Жилинский решительно не согласился с доложенными ему соображениями специально командированного генерал-квартирмейстера 2-й армии Филимонова и потребовал немедленного продолжения наступления вглубь Восточной Пруссии. При этом свою беседу, проведенную очень резким тоном, он закончил так: «Видеть противника там, где его нет – трусость, а трусить я не позволю генералу Самсонову и требую от него продолжения наступления».

В итоге Самсонов принял «странное решение» и направил XV и XIII корпуса для захвата Алленштайна. Приказ «отклонил» операционную линию армии к востоку по сравнению с направлением на Алленштайн–Остероде. I корпус, обеспечивающий тыл армии, в составе двух пехотных дивизий при 14 батареях вынужден был растянуть свой фронт почти на 25 верст к северу от Уздау и далее вслед за уходящей от него 2-й пехотной дивизией. Военный историк Н. Н. Головин в своих исследованиях пишет, что было сделано «все для того, чтобы русские войска в предстоящем столкновении с 8-й германской армией понесли поражение».

Интересные факты

25 августа Гинденбург решил, не ожидая полного сосредоточения I корпуса и прибытия дивизии Гольца, начать сутра 26 августа общую атаку, направляя главный удар на левый фланг русских у Уздау и далее на Нейденбург во фланг и в тыл XV корпуса. В этот день германцы перехватили все радиотелеграммы с оперативными распоряжениями Ренненкампфа и Самсонова, дававшими Гинденбургу ясную картину расположения, движения и действий русских войск.

Оценив складывающуюся обстановку, Самсонов 26 августа утром хотел задержать движение XV и XIII корпусов, но под влиянием части офицеров своего штаба приказал продолжать движение. В этот день у Бишофсбурга произошло столкновение VI русского корпуса с XVII и I германскими корпусами и 6-й ландверной бригадой. После столкновения русский корпус отошел к Ортельсбургу и юго-восточнее его, а германцы имели возможность, следуя частью сил за ним, направить остальные силы на Пассенгейм, чтобы замкнуть кольцо окружения XIII и XV русских корпусов.

Две русские дивизии потеряли 7500 человек и отступили в полном беспорядке, при этом генерал Благовещенский бросил войска и бежал в тыл. Правый фланг 2-й армии оказался открытым на протяжении десятков километров, но Самсонов не получил информации об этом и 27 августа приказал армии выполнять ранее поставленную задачу.

Немцы 27 августа, несмотря на всю энергию Гинденбурга, фактически топтались на месте. Но и эта неудача послужила германцам на пользу, так как XV и XIII русские корпуса продвинулись еще вперед и еще более завернули свой фронт на запад. На левом фланге 2-й армии 27 августа I корпус Франсуа с частью ХХ корпуса и ландвером нанёс удар по I корпусу генерала Артамонова и отбросил его к югу от Сольдау. XXIII некомплектный корпус генерала Кондратовича понёс потери и отступил на Найденбург (впоследствии южнее). Самсонов получил от Артамонова неверную информацию о ситуации и запланировал на 28 августа удар силами XIII корпуса генерала Клюева и XV корпуса генерала Мартоса во фланг западной германской группировки.

Для руководства боем Самсонов с оперативной частью штаба армии утром 28 августа прибыл в штаб XV корпуса. В результате была потеряна связь со штабом фронта и фланговыми корпусами, а управление армией — дезорганизовано. Мартос предложил Самсонову немедленно начать отвод центральных корпусов, но Самсонов колебался до вечера.

Все еще не зная об отступлении I корпуса, Самсонов приказал ему держаться севернее Сольдау, частям 3-й гвардейской и 2-й пехотной дивизий – у Фраyкенау, VI корпусу направиться к Пассенгейму, а XV и XIII корпусам под общим начальством Мартоса наступать в общем направлении на Гильгенбург – Лаутенбург с целью атаковать противника, находящегося против I корпуса, в тыл и фланг. Позднее Самсонов узнал об отходе I корпуса, но не отменил своего приказания.

В это же время Жилинский отдал приказ об отходе 2-й армии на линию Ортельсбург — Млава, но его Самсонов уже не получил. В результате боев 28 августа XV корпус разгромил у д. Валлиц 41-ю германскую дивизию, забрав 13 орудий и более 1000 пленных. Самсонов приказал XV и ХIII корпусам отступить на линию Млава–Мышинец. Для облегчения положения этих корпусов Самсонов приказал наступать фланговым корпусом, и последние дошли: VI корпус до Ортельсбурга и I – до Нейденбурга. Но наступать было уже поздно.

Валлиц 41-ю германскую дивизию, забрав 13 орудий и более 1000 пленных. Самсонов приказал XV и ХIII корпусам отступить на линию Млава–Мышинец. Для облегчения положения этих корпусов Самсонов приказал наступать фланговым корпусом, и последние дошли: VI корпус до Ортельсбурга и I – до Нейденбурга. Но наступать было уже поздно.

Сдача в плен двух корпусов

29 августа отступление пяти русских дивизий XIII и XV корпусов, занимавших центр фронта и попавших под главный удар немецкой армии, проходило под растущим фланговым давлением 1-го корпуса Франсуа и 1-го резервного корпуса Белова. На флангах 2-й армии I и XXIII корпусами германские атаки были отбиты, но в центре в целом русское отступление приняло беспорядочный характер, а пять дивизий XIII и XV корпусов (около 30 тысяч человек при 200 орудиях) были окружены в районе Комусинского леса. XV корпус в ночь на 29 августа частью был обезоружен на ночлеге, частью прорвался к реке Нарев.

В ночь на 30 августа командование 1-й армии получило приказание приостановить дальнейшее продвижение левофланговых корпусов ввиду того, что «2-я армия отошла».

В эту же ночь генерал Самсонов, находившийся среди окружённых частей, погиб. Генерал Мартос был взят в плен, генерал Клюев пытался вывести войска из окружения тремя колоннами, но две колонны были разбиты, и Клюев отдал приказ о сдаче в плен численно слабейшим германским силам.

Отошедшие части 2-й армии (I, VI, XXIII корпуса и остатки XIII и XV корпусов) отступили за реку Нарев.

Потери 2-й русской армии

Второй акт борьбы за Восточную Пруссию окончился временным выводом из строя 2-й русской армии и пленением ее 2-х корпусов. Потери 2-й армии составили 6000 убитыми, около 20 000 ранеными (почти все попали в плен), 30 000 пленными (помимо раненных и плененных), было захвачено 230 орудий. Были убиты 10 генералов, а 13 взяты в плен. Общие потери 2-й армии убитыми, ранеными и пленными составили 56 тысяч человек. Немецкие потери составили убитыми и ранеными 30 тысяч человек. В западной историографии это сражение известно, как битва при Танненберге.

По книге А.М. Зайончковского «Мировая война 1914–1918», изд. 1931 г.

Первая мировая война.com — Война в воздухе

Сообщается, что генерал Фош сказал, что «авиация — хороший вид спорта, но для армии бесполезно». Это отражало широко распространенный скептицизм в отношении самолетов, что неудивительно, учитывая, насколько хрупкими и ненадежными они были в 1914 году.

Однако военные увидели некоторую пользу в использовании высота самолета для лучшего обзора поля боя. Они были повлияло на это, возможно, успешное использование в более ранних конфликтах привязной легче воздуха воздушные шары, такие как те, которые используются в американской гражданской войне. Они считали, что самолет может увеличить и улучшите воздушные шары — самолет мог видеть вещи на дальней стороне холм, которого не смог бы даже воздушный шар, — но они все же чувствовали, что самый важным средством разведки была бы кавалерия.

В первые месяцы войны — еще до окопной войны совсем

оттеснила кавалерию — значение

воздушная разведка доказала

сам. Общий

Джон Френч признал, что

без своевременной информации, предоставленной RFC,

фон Клюка

армии удалось бы окружить

его силы в Монсе.

Общий

Джон Френч признал, что

без своевременной информации, предоставленной RFC,

фон Клюка

армии удалось бы окружить

его силы в Монсе.

Вскоре после этого, в решающий Первая битва на Марне, Общий Жозеф-Симон Галлиени использовал информацию, предоставленную французами Armee de l’Air для отправки войск на незащищенный немецкий фланг.

На Восточном фронте летали и русские и немцы разведывательные миссии. В прелюдии к Битва при Танненберге, генерал Александр Самсонов должен был трагически игнорируют предупреждения своих пилотов. Фельдмаршал фон Гинденбург этого не сделал. Почти вся армия Самсонова была либо убит, либо взят в плен. Самсонов покончил жизнь самоубийством. После колоссальной победы Германии фон Гинденбург признал, что «без летчиков не было бы Танненберга».0003

Однако русские усвоили урок и с 1915 г.

отличный дальний разведчик в Илье Муромце

(обсуждается в

раздел о бомбардировках). В

Брусиловское наступление 1916 г. воздушная разведка обеспечивала русским

армии с подробными картами позиций противника.

Разведка миссии были опасны. Их обычно выполняла бригада два. Пилот должен был лететь прямо и ровно, чтобы наблюдатель сделать серию перекрывающихся фотографий. Не было лучшая цель для зенитных орудий, не более легкая добыча для преследующих истребителей.

Дальняя разведка означала полет далеко за линию фронта. Навигация в таких полетах часто была проблемой, и если самолет развивался любая механическая неисправность (как они часто случались) дружественное поле для подавления находился далеко. У немецких летчиков-разведчиков было преимущество перед своими французскими и британскими коллегами в этом отношении, поскольку преобладающие ветры дули с запада.

Для артиллерийского наблюдения также требовался расчет из двух человек. Это был комплекс бизнес. Беспроводное оборудование было слишком громоздким и тяжелым для самолетов. иметь как передатчик, так и приемник, поэтому самолет летел с только передатчик.

Самолет обслуживал конкретную артиллерийскую батарею, а перед взлетом

цель батареи была подтверждена. Оказавшись в воздухе, наблюдатель должен был

определить его батарею и цель. Затем он передаст сообщение

приказав стрелять. Обычно он мог различать раковины, которые

принадлежал его батарее, измерив время с момента, когда они открыли огонь, до

взрыв в районе цели.

Оказавшись в воздухе, наблюдатель должен был

определить его батарею и цель. Затем он передаст сообщение

приказав стрелять. Обычно он мог различать раковины, которые

принадлежал его батарее, измерив время с момента, когда они открыли огонь, до

взрыв в районе цели.

С 1915 года поправки, передаваемые по Морзе, находились в «часах». код»: буква использовалась для обозначения расстояния до цели (т. буквы Y, Z, A, B, C, D, E и F, обозначающие расстояния 10, 25, 50, 100, 200, 300, 400 и 500 ярдов соответственно) и число в диапазоне от 1 до 12. представляющее направление от цели (где 12 указывает строго к северу от от цели, а 6 — строго к югу от цели).

RFC был пионером в успешной корректировке артиллерийских орудий.

Боевой

Эны. Особенностью этого сражения, которое было довольно

типичным для всего Западного фронта было то, что немцы занимали более высокие

земля. После первых двух дней немецкие артиллерийские позиции ни разу не были

виден британцам, будучи скрытым за Chemin des Dames хребет. Ежедневные разведывательно-наблюдательные полеты были

абсолютная необходимость для британских артиллерийских батарей.

Ежедневные разведывательно-наблюдательные полеты были

абсолютная необходимость для британских артиллерийских батарей.

Как и при разведывательных полетах, артиллерийское наблюдение требовало от самолетов летайте устойчивыми, предсказуемыми маршрутами. Помимо зенитного огня и истребители противника, самолеты наблюдения подверглись третьей опасности, и это было от самих артиллерийских снарядов. Обычно они летали на высота, аналогичная вершине полета артиллерийского снаряда, и они летели вдоль линии между орудиями и их целями.

Для пилота или наблюдателя не было ничего необычного в том, что он действительно видел снаряд таким, какой он был. остановился на вершине подъема, прежде чем рухнуть вниз. Не было неизвестно, чтобы самолеты были поражены этими снарядами.

Артиллерия

наблюдение стало настолько важным, что часть

Стратегия Фалькенхайна в

Верден

должен был ослепить французскую артиллерию, выбив ее разведывательные самолеты.

и воздушные шары. В то время немцы господствовали в воздухе, и

потери, понесенные самолетами наблюдения, были ужасающими.

Тем не менее они продолжали лететь, и французская артиллерия не была ослеплена. Отвага летчиков при выполнении этой опасной и неприглядной работы редко замечается.

Были некоторые военные задачи, которые мог решить только самолет. А Ярким примером является охота за немецким легким крейсером Knigsberg . В начале войны она базировалась в Дар-эс-Саламе в Восточной Африке. откуда она атаковала британское судоходство.

Преследуемая более мощными британскими военными кораблями, она вошла в реку Руфиджи.

дельту и спрятался выше по течению. Более глубокая осадка британских крейсеров не могла

следить. Потеряв связь с Кенигсберг флот

приобрел летающую лодку Кертиса — один из единственных самолетов тогда в Африке — в

приказ искать корабль. Кертис на импровизированном Форде

автомобильный радиатор для замены собственного поврежденного, расположенный по адресу Knigsberg в ноябре 1914 г., но в более позднем полете самолет был сбит

ружейный огонь и летчик попал в плен.

Knigsberg оставался в ловушке вверх по течению до июня 1915 года, когда мелкосидящие речные мониторы Северн и Мерси могут быть вывезены из Британии. Их сопровождали 4 самолета ВВС. RNAS (Воздушная служба Королевского флота) — 2 Caudron G3 и 2 Farman F27.

Эти оборудованные беспроводной связью самолеты должны были использоваться для обнаружения, так как Северн и Мерси не могли рисковать попасть в поле зрения более мощный Knigsberg . В конце июня небольшой отряд самолетов отрабатывали взаимодействие с мониторами, но один самолет каждый тип был поврежден во время этих тренировочных заездов.

Первая артиллерийская дуэль между «Книгсберг » и мониторами состоялась

место 6 июля 1915 года и закончилось тем, что ни одна из сторон не получила

победа. Аэрофотосъемка была неточной, потому что Северн и Мерси вели совместную стрельбу, и наблюдатели могли

не различать, какой корабль каким снарядом стрелял. Они были дальше

смущало то, что снаряды часто попадали в мягкую грязь и не взрывались в

все.

Они были дальше

смущало то, что снаряды часто попадали в мягкую грязь и не взрывались в

все.

Severn и Mersey вернулись 11 июля. Этот время каждый корабль стрелял сам по себе, и «Книгсберг » в конечном итоге брошены в скобки и затонули под испепеляющим огнём. Прежде чем она ушла под нее отомстила самолетам. Ей удалось повредить Фарман с одно из двух ее оставшихся орудий. Когда самолет потерпел крушение приземляясь, наблюдатель продолжал передавать поправки своего тактового кода на Северн .

Возможно лучшим самолетом-разведчиком войны был итальянский Ansaldo SVA 5. Этот самолет, выпускавшийся как в одноместном, так и в двухместном вариантах, имел диапазон и высота, позволяющие ему пересекать Альпы, и с максимальной скоростью 230 км/ч (143 мили в час) он мог летать достаточно быстро, чтобы обогнать вражеские истребители.

9 августа 1918 г. был совершен полет семи одноместных SVA и одного двухместного.

Seater совершил исторический перелет на 1126 км (700 миль) в Вену, чтобы сбросить

агитационные листовки по городу. Наблюдатель в двухместном автомобиле был

поэт / летчик

Габриэль Д’Аннунцио,

написали текст на брошюрах.

Наблюдатель в двухместном автомобиле был

поэт / летчик

Габриэль Д’Аннунцио,

написали текст на брошюрах.

Двойные обязанности артиллерийского наблюдения и разведки оставались прежними. наиболее важное использование авиации на протяжении всей войны. Число самолето-вылетов по этим миссиям намного превышало количество вылетов летал на всех остальных миссиях вместе взятых. Это было важнее, если меньше романтично, летчику-истребителю сбить самолет наблюдения, чем сбить другой истребитель. Более половины Манфред Рекорд фон Рихтгофена — 80 побед над самолеты-разведчики и наблюдатели.

Статья предоставлена Ари Уникоски

Фотографии предоставлены веб-сайтом Photos of the Great War

Далее — Истребители — Ранние эксперименты

«Bully Beef» включал банки с вареной или маринованной говядиной, используемые британской армией.

— Вы знали?

Александр Солженицын и Великая война

| Александр Солженицын |

Чтобы описать причины катастрофы русской революции и советского коммунизма, Александр Солженицын исследовал Первую мировую войну. Вот подборка его самых известных работ о войне, , август 1914 г. конец битвы.

Вот подборка его самых известных работ о войне, , август 1914 г. конец битвы.

Смерть командующего армией

От Август 1914 , Александр Солженицын

Но они никогда не могли сидеть долго. Короткие часы ночи скоро ускользнут, а вместе с ними и их последний шанс. К полуночи луна опустилась и затуманилась вместе со звездами. Они ничего не видели в темноте, спотыкаясь гуськом, ощущая присутствие друг друга только по треску веток под ногами и собственному тяжелому дыханию. Лесная тропа стала намного хуже. Оно было заболочено, и иногда путь преграждали непроходимый подлесок или густые заросли молодых сосен. Они думали, что опасно отклоняться в сторону Вилленбурга, где легко можно наткнуться на немецкий патруль. Они столпились ближе друг к другу и продолжали кричать тихим голосом. Теперь остановок больше не было. Когда они подходили к рвам, Купчик и казачий есаул хватали Самсонова за руки и тащили его через них.

Самым тягостным для Самсонова было его тело. Только его тело. Это влекло его к боли, страданиям, позору и позору. Чтобы избавиться от позора, боли и бремени, все, что ему нужно было сделать, это избавиться от своего тела. Это означало бы переход к свободе — то, чего он так жаждал, — как сделать первый по-настоящему глубокий вдох переполненными легкими. Ранее той ночью он превратился в простого жертвенного идола для своих штабных офицеров. Теперь, после полуночи, он больше походил на каменный столб, который едва ли можно было сдвинуть с места.

Только его тело. Это влекло его к боли, страданиям, позору и позору. Чтобы избавиться от позора, боли и бремени, все, что ему нужно было сделать, это избавиться от своего тела. Это означало бы переход к свободе — то, чего он так жаждал, — как сделать первый по-настоящему глубокий вдох переполненными легкими. Ранее той ночью он превратился в простого жертвенного идола для своих штабных офицеров. Теперь, после полуночи, он больше походил на каменный столб, который едва ли можно было сдвинуть с места.

| Генерал Александр Самсонов |

Самая сложная вещь была уйти от Купчика, который держал в праве с собой, иногда его обратно или его воря. Но когда они огибали заросли, Самсонов обманул своего ординарца. Он скользнул в сторону и остановился как вкопанный. Звук трескающихся и ломающихся ветвей и неуклюжая поступь тяжелых шагов стихли.

Везде было тихо. Весь мир замолчал. Армии перестали сражаться. Только свежий ночной ветерок шевелил верхушки деревьев. Этот лес не был враждебным. Оно принадлежало не немцам и не русским, а Богу и давало убежище всем Его творениям.

Весь мир замолчал. Армии перестали сражаться. Только свежий ночной ветерок шевелил верхушки деревьев. Этот лес не был враждебным. Оно принадлежало не немцам и не русским, а Богу и давало убежище всем Его творениям.

Прислонившись к стволу дерева, Самсонов постоял немного и прислушался к шуму леса. Рядом скрипела на ветру порванная сосновая кора. А над всем этим, прямо под небом: очищающий вздох верхушек деревьев.

Он чувствовал себя все более и более умиротворенным. Он подошел к концу своей долгой военной карьеры. Он отдавал себя опасности и смерти. Теперь готовый умереть, он никогда не представлял себе, что это может быть так просто, и такое освобождение.

Но беда только в том, что самоубийство считается грехом.

Курок его револьвера мягко щелкнул. Самсонов поместил его в свою фуражку, упавшую на землю. Он снял саблю и поцеловал ее. Он нащупал медальон с портретом жены и тоже поцеловал его. Он прошел несколько шагов до места, где ясно виднелось небо. Он был затуманен, за исключением одной крошечной звезды, которая исчезла, а затем появилась снова. Упав на колени на теплую сосновую хвою, он молился, подняв лицо к звезде, — он не знал, где восток. Сначала он читал обычные молитвы, потом вообще ничего. Он просто стоял на коленях, смотрел на небо и дышал. Теперь он стонал вслух, безудержно, как и всякая другая умирающая лесная тварь: «Господи, прости меня, если можешь, и прими меня. Видишь ли: ничего другого я не мог сделать, ничего не могу сделать».

Он был затуманен, за исключением одной крошечной звезды, которая исчезла, а затем появилась снова. Упав на колени на теплую сосновую хвою, он молился, подняв лицо к звезде, — он не знал, где восток. Сначала он читал обычные молитвы, потом вообще ничего. Он просто стоял на коленях, смотрел на небо и дышал. Теперь он стонал вслух, безудержно, как и всякая другая умирающая лесная тварь: «Господи, прости меня, если можешь, и прими меня. Видишь ли: ничего другого я не мог сделать, ничего не могу сделать».

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года на родине. К моменту его кончины коммунизм в России пал и о нем либо забыли, либо трактовали в прессе как анахронизм, подверженный всем карикатурам, регулярно набрасываемым на консервативных традиционалистов — антисекуляризм, антимодернизм, нетерпимость ко многим оттенкам, и т.д., и т.п. О нем, однако, писали прекрасные отзывы. Некоторые вспомнили его величайшую цитату: «Жить не по лжи!» Вот один из лучших: http://www.city-journal.