ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ • Большая российская энциклопедия

Авторы: Е. А. Мельникова

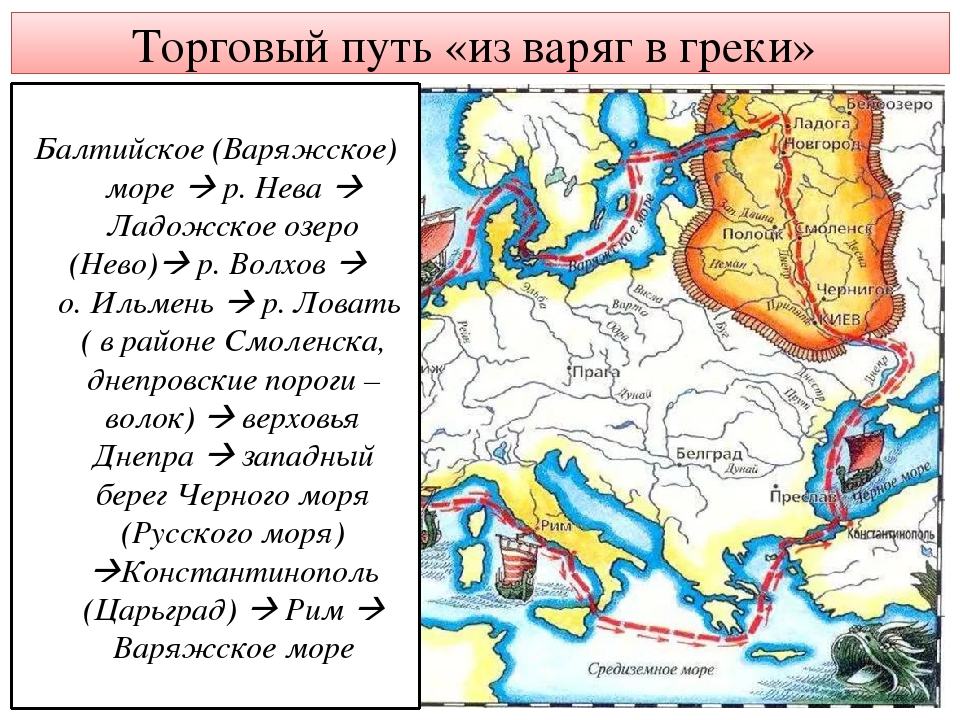

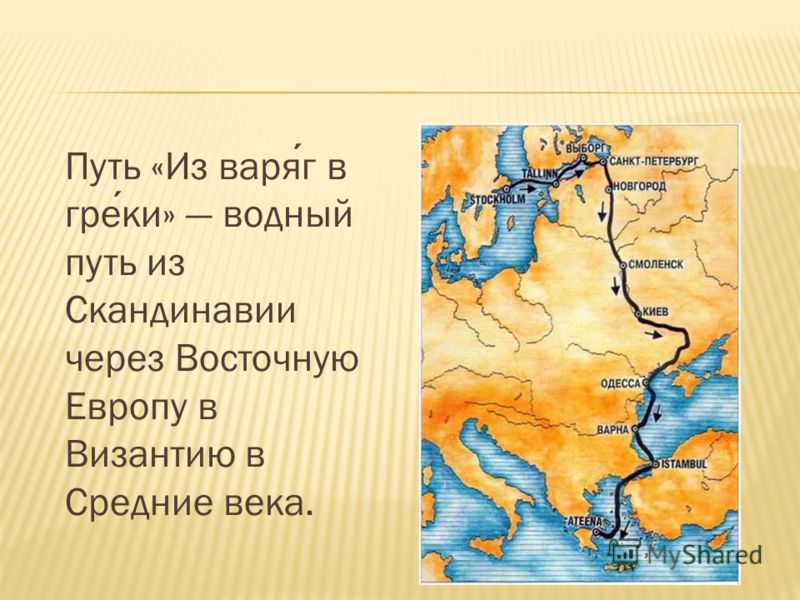

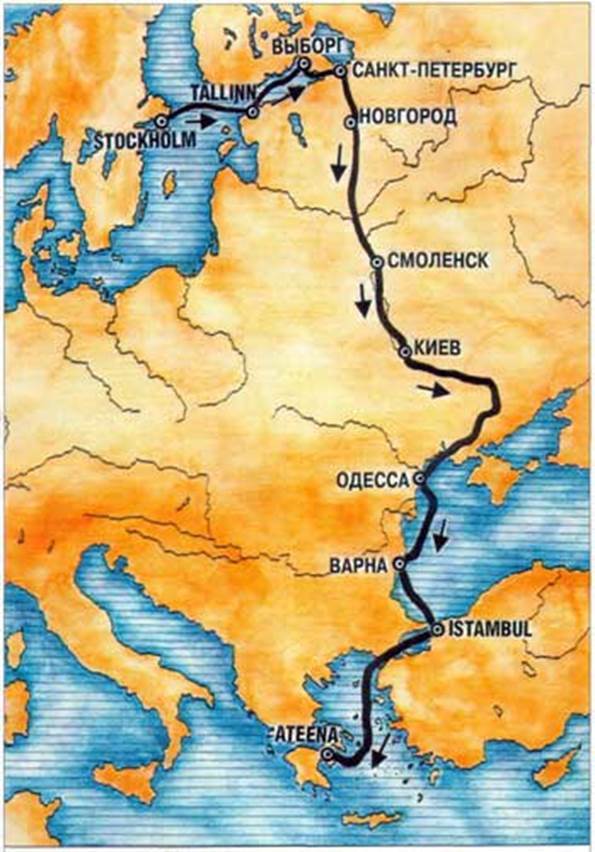

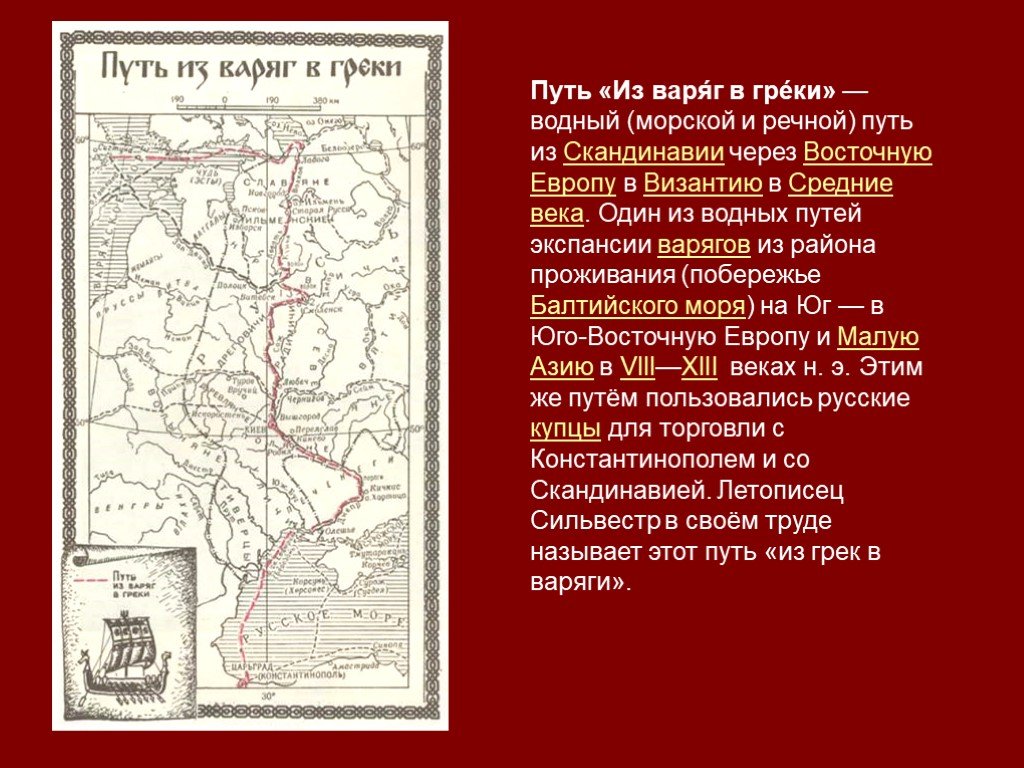

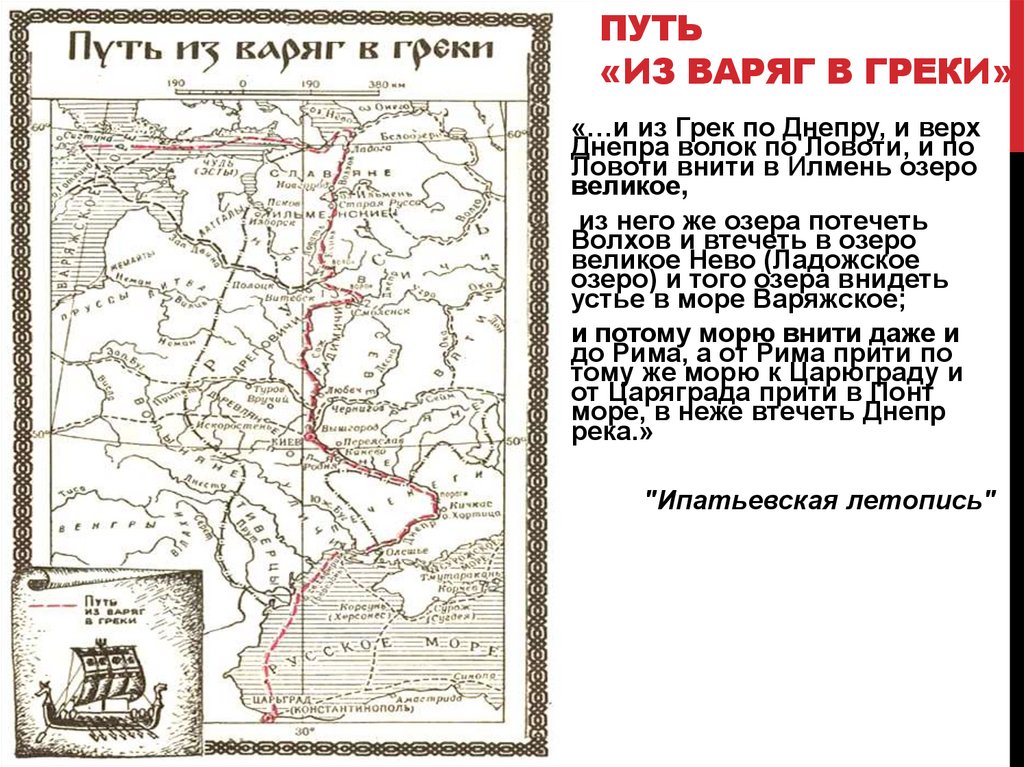

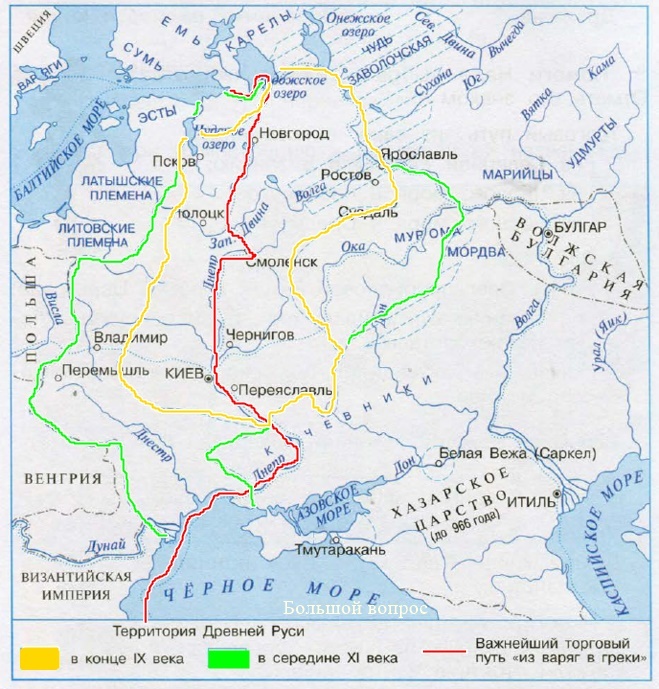

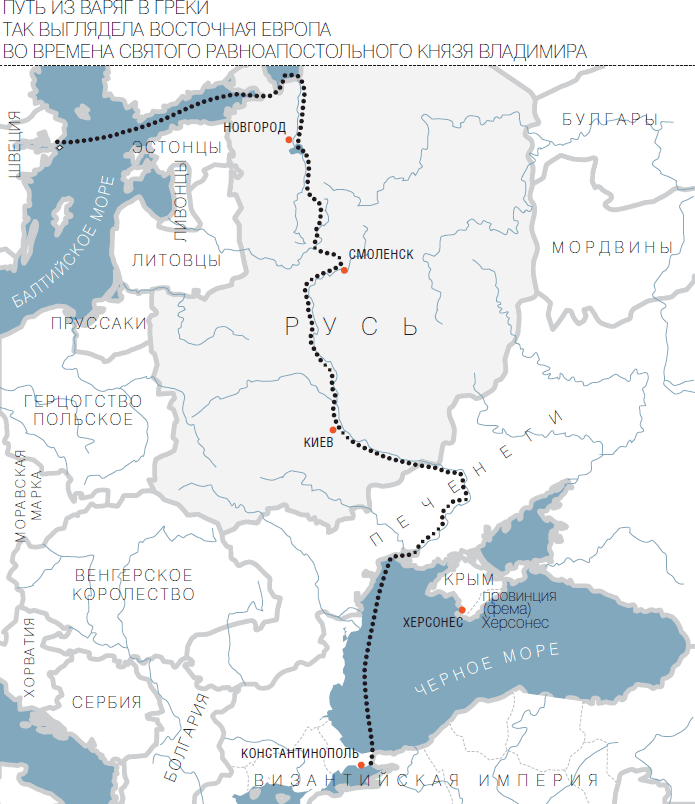

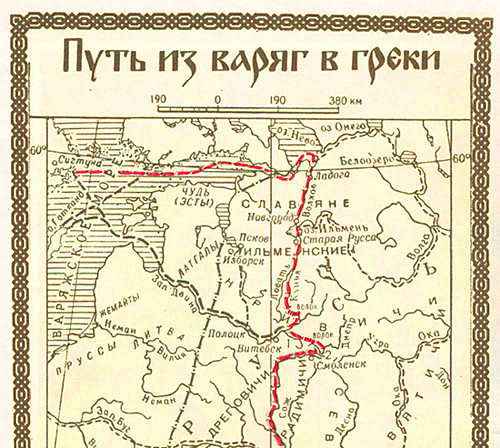

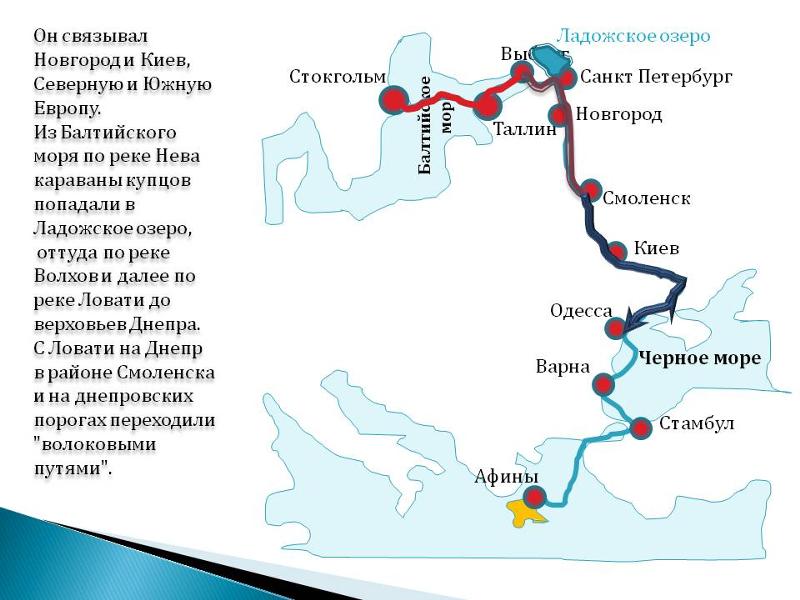

«ИЗ ВАРЯ́Г В ГРЕ́КИ», закрепившееся в историографии летописное название трёх европ. водных путей, соединявших Балтийское и Средиземное моря: 1) морского пути через Северное м. и Бискайский зал.; 2) речного Балтийско-Волжского пути – от Финского зал. Балтийского м. через «озеро Нево» (р. Нева и Ладожское оз.), р. Волхов, оз. Ильмень, р. Мста и др., р. Волга до Каспийского м.; 3) речного Балтийско-Днепровского пути – от Финского зал. Балтийского м. через «озеро Нево», р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать в Зап. Двину и её притоки (позднее также от Рижского зал. Балтийского м. в Зап. Двину и её притоки), оттуда в Днепр к Чёрному («Русскому») м. и далее до визант. портов. Балтийско-Днепровский путь имел ответвления: от Днепра через реки Угра, Ока до Волги; от Днепра через реки Припять, Березина, Неман до Балтийского м. ; от Днепра через реки Припять, Буг и Висла до Балтийского м.; от Днепра через реки Припять, Случь или Горынь в реки Збруч или Серет, затем Днестр до Чёрного моря.

; от Днепра через реки Припять, Буг и Висла до Балтийского м.; от Днепра через реки Припять, Случь или Горынь в реки Збруч или Серет, затем Днестр до Чёрного моря.

В «Повести временных лет» все три пути объединены в единый водный путь вокруг Европы. Он упоминается в этногеографич. введении; фрагменте, специально посвящённом пути «Из в. в г.»; рассказе о путешествии ап. Андрея Первозванного. Часть Балтийско-Днепровского пути от Верхнего Поднепровья до Византии описана Константином VII Багрянородным в трактате «Об управлении империей» (сер. 10 в.).

Мор. путь из Балтийского м. в Средиземное м. вокруг Зап. Европы был проложен поэтапно, в ходе грабительских набегов викингов на Англию, Францию и Испанию на протяжении 9 в., но уже в 10 в. он стал использоваться для торговых целей и превратился в одну из осн. коммуникаций Сев., Зап. и Юж. Европы.

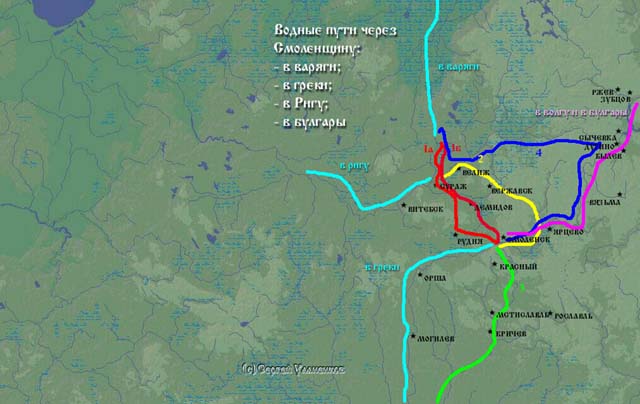

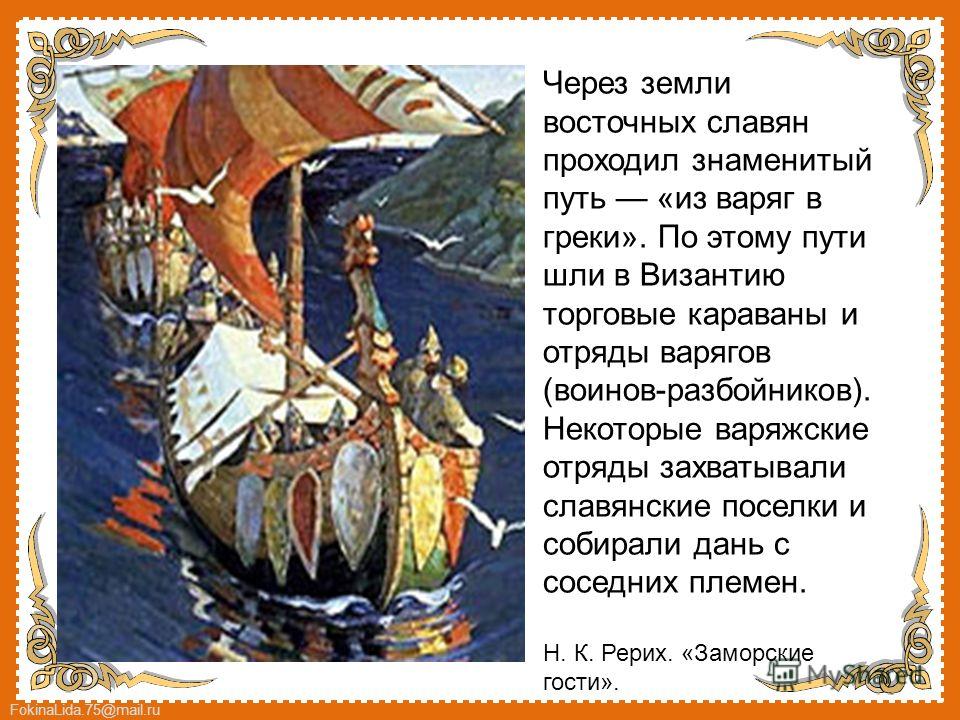

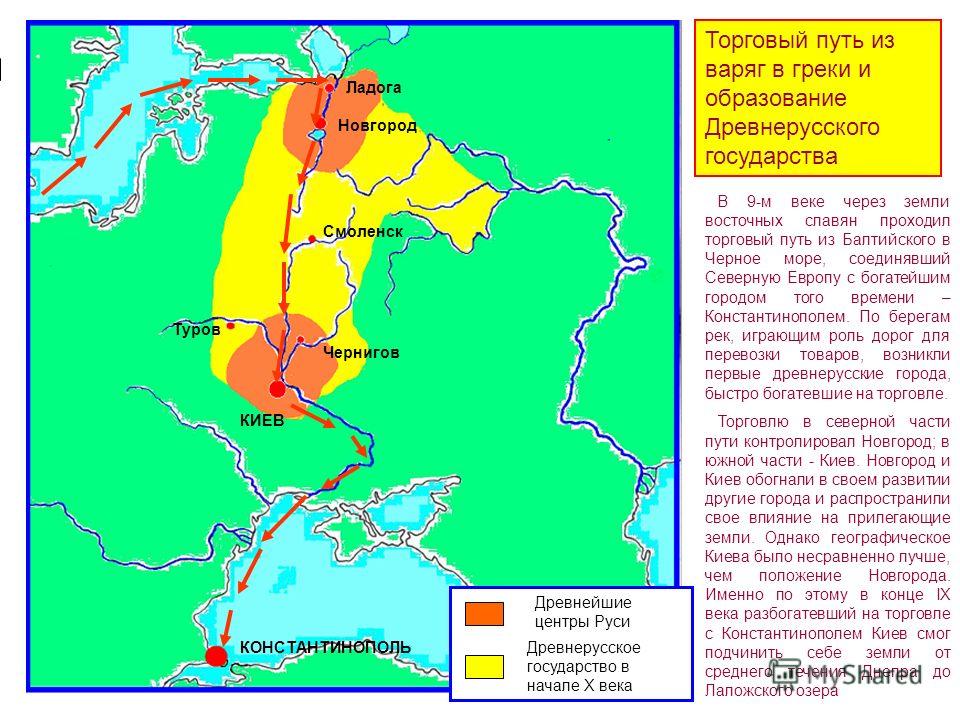

Освоение Балтийско-Волжского и Балтийско-Днепровского путей происходило на протяжении 8–10 вв. (хотя нижнее течение р. Днепр было известно уже в античности). Оно сопровождалось возникновением в узловых пунктах торгово-ремесленных поселений, в них явно отмечается присутствие варягов. К древнейшим поселениям со значит. концентрацией сканд. древностей относятся Ладога (см. в ст. Старая Ладога), Рюриково городище, Тимирёво (см. в ст. Тимирёвское поселение и могильник). На месте перехода из Днепра в Зап. Двину возникло Гнёздово, ставшее в 10 в. крупнейшим торгово-ремесленным и воен.-адм. центром. В узловых пунктах пути отмечены топонимы Волок, Перволок, Переходцы.

С кон. 9 в. на сев. часть Балтийско-Волжского (до впадения р. Кама в р. Волга) и практически на весь Балтийско-Днепровский путь распространялся контроль киевских князей. Исключением являлся участок южнее притоков Днепра (правого – р. Рось и левого – р. Ворскла): он проходил по территории кочевников (печенегов, затем половцев), регулярно нападавших на суда во время их разгрузки для преодоления Днепровских порогов (во время такого набега погиб кн. Святослав Игоревич). Для безопасности корабли собирались в караваны. В 11–12 вв. киевские князья нередко высылали охрану к Днепровским порогам.

Исключением являлся участок южнее притоков Днепра (правого – р. Рось и левого – р. Ворскла): он проходил по территории кочевников (печенегов, затем половцев), регулярно нападавших на суда во время их разгрузки для преодоления Днепровских порогов (во время такого набега погиб кн. Святослав Игоревич). Для безопасности корабли собирались в караваны. В 11–12 вв. киевские князья нередко высылали охрану к Днепровским порогам.

Балтийско-Днепровский путь сыграл важнейшую роль в развитии вост. славян, становлении Др.-рус. гос-ва, его политич. и экономич. жизни, с кон. 9 в. он связывал два осн. центра – Новгород и Киев и стягивал вокруг себя земли завоёвываемых киевскими князьями вост.-слав. племенных образований. Его экономич. значение неуклонно возрастало по мере роста внутр. торговли в рус. княжествах и землях. В 12 в. в Смоленском кн-ве и, возможно, значительно раньше в Новгородской республике возникли волоковые службы для проведения судов по опасным для навигации местам и перегрузки товаров; в договорах Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 и Новгорода с нем. городами и Готландом 1269 определялись оказываемые купцам услуги и их стоимость.

городами и Готландом 1269 определялись оказываемые купцам услуги и их стоимость.

В кон. 12 – 13 вв. в результате усложнения обстановки в степной зоне (активизация половцев, а затем приход монголо-татар) и изменения торговой конъюнктуры на Чёрном и Средиземном морях (в результате образования государств крестоносцев на Ближнем Востоке и возобновления торговли с Левантом, монополизированной Венецией и Генуей) значение Балтийско-Днепровского и Балтийско-Волжского путей ослабело.

Реки, связанные с путем из варяг в греки. Книга III. Великая Русь Средиземноморья

Реки, связанные с путем из варяг в греки

То описание рек, которое присутствует в «Повести временных лет» и иных источниках, связанное с путем «из греков в варяги», также не соответствует рекам, с которыми они впоследствии были отождествлены.

Река Волга: «Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима».

Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима».

Река, называемая ныне Волгой:

– течет с севера на юг, а не с запада на восток;

– не имеет семидесяти устий;

– впадает в Каспийское море, потому по ней невозможно доплыть до Болгарии.

Упоминание наряду с Болгарией Хвалис указывает на то, что расположена Хвалиса и, стало быть, Хвалисское море, неподалеку от Болгарии. В ПВЛ хвалисов и болгар выставляет в одной родословной ветке: «Поэтому хвалисы и болгары происходят от дочерей Лота». И расположение Болгарии на Балканском полуострове вполне определенно указывает на местоположение Волги.

Имеется т. н. Волжская Булгария, располагаемая на территории современной Чувашии на Волге. Название, конечно, вызывает большие сомнения, ведь и нынешняя Волга называлась раньше иначе, да и, как пишет в 1925 г. Н.И. Ашмарин в письме к М.П. Петрову (Тинехпи): «Древние волжские булгары были известны под этим названием только у других народов, сами же называли себя чувашами». [93] Споры о существовании Волжской Булгарии и ее влиянии на формирование татарского этноса не утихают по сей день. Но дело-то в том, что для определения течения реки Волги, описанной в ПВЛ, расположение Волжской Булгарии никакого значения не имеет, поскольку в ПВЛ совершенно однозначно описывается Балканская Болгария:

[93] Споры о существовании Волжской Булгарии и ее влиянии на формирование татарского этноса не утихают по сей день. Но дело-то в том, что для определения течения реки Волги, описанной в ПВЛ, расположение Волжской Булгарии никакого значения не имеет, поскольку в ПВЛ совершенно однозначно описывается Балканская Болгария:

«Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская». То есть связка идет с Дунаем, и еще с одной страной, Венгрией, данных же о «Волжской Венгрии», конечно, нет. Хотя в ПВЛ звучит земля Оугорская, а не Венгрия. Есть версии об отождествлении угров с венграми и с хазарами. При этом угров современные историки пытаются расположить на севере современной России, хотя в письменные источники народ угров, будь то венгры или хазары, располагают между Карпатами и Альпами.

«Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, т. е. от хазар, т. н. болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян». Здесь, как мы видим, идет уточнение о приходе болгар с других территорий, и далее по тексту присутствуют «дунайские болгары», что косвенно может указывать на наличие этого народа и на других территориях. Но, повторимся, это может быть важно для выяснения истории болгар. В ПВЛ же описываются именно дунайские славяне, и

Здесь, как мы видим, идет уточнение о приходе болгар с других территорий, и далее по тексту присутствуют «дунайские болгары», что косвенно может указывать на наличие этого народа и на других территориях. Но, повторимся, это может быть важно для выяснения истории болгар. В ПВЛ же описываются именно дунайские славяне, и

Хвалисским морем при указании на то, что «можно плыть по Волге в Болгары», может быть, конечно, либо Черное море, либо Эгейское море.

Хотя традиционно считается, что Черное море в ПВЛ обозначено названием «Понт». Название «Понт», так часто фигурирующее в исторических источниках, всегда вызывает сомнение, поскольку переводится просто как «море» с греческого языка. Правда, в ПВЛ море Понт названо также Русским морем, что сторонники сарматского происхождения Руси рассматривают как Черное море. Тем более что, согласно ПВЛ, в Понт впадает река Днепр. Но рассмотрим это чуть ниже.

Описание рек Днепр и Двина вполне подходит под современные объекты, кроме описанного «водного пути» как части пути «из греков в варяги» и варягов в греки, который при ближайшем рассмотрении карты представляется практически невозможным, поскольку указанные реки не имеют надежных соединений, расстояние между современным Ильменским озером и Ладогой, отождествляемой с озером Нево, слишком велико и неудобно для передвижения. Неслучайно ряд историков высказывает предположение о том, что под Днепром подразумевалась другая река. Так, А.Л. Никитин[94] высказывает версию о том, что в ПВЛ имелся в виду Дунай. Что ж, учитывая отсутствие в исторических источниках названия Днепра в привязке к конкретной местности, сам подход, безусловно, имеет право на существование. Если предположить, что Днепр по ПВЛ – это современный Дунай, то это представляется невозможным, т. к. Дунай очень длинная река, которая берет начало в Германии, за Альпами, и аналогичных ей рек, которые бы при этом текли на восток, нет.

Название Днепру, протекающему по территории Украины, также присвоено в средние века. Ранее эта река называлась Борисфеном, затем уже Данаприсом, при этом географ Ал-Хорезми в книге «Картины земли» (836–847 гг.) упоминает реку Данаприс, которая стекает с Русской горы, известный же нам Днепр берет начало в Смоленской, абсолютно равнинной, области. Описанный в летописях Днепр имел и другое течение: в «Слове о полку Игореве» указано, что Днепр протекает через горы: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую», – но на пути современного Днепра нет гор.

В ПВЛ указан путь из грек в варяги, из текста которого следует, что Днепр должен был протекать недалеко от греков. Но есть маленькая деталь – современный Днепр впадает в Черное море на территории Украины, а это весьма далеко от Греции. Можно, конечно, рисовать исторические карты Греции, или, как считается, на тот момент Восточной Римской или Византийской империи в соответствии с древнерусской летописью. Можно, – так, собственно, и делают. Или предлагают недостающую часть пути отнести к Черному морю. Однако в ПВЛ при описании пути нет этого отрезка передвижения по морю до устья Дуная – «из греков» сразу передвижение идет по Днепру, также и апостол Андрей из Синопы сразу подходит к устью Днепра и поднимается по нему. Путь из грек в варяги описан достаточно детально, чтобы предполагать, что опущена такая «несущественная деталь», как передвижение от греков до устья Днепра по морю.

Можно, – так, собственно, и делают. Или предлагают недостающую часть пути отнести к Черному морю. Однако в ПВЛ при описании пути нет этого отрезка передвижения по морю до устья Дуная – «из греков» сразу передвижение идет по Днепру, также и апостол Андрей из Синопы сразу подходит к устью Днепра и поднимается по нему. Путь из грек в варяги описан достаточно детально, чтобы предполагать, что опущена такая «несущественная деталь», как передвижение от греков до устья Днепра по морю.

В этой ситуации понятно, что современный Днепр, конечно, не подходит под описание Днепра в ПВЛ, куда бы далее не направлялся путь «из греков в варяги». Вопрос идентификации этой реки упирается, собственно, в расположение страны греков. Если греки локализовались в южной части Балканского полуострова, то под Днепром не могла подразумеваться современная река Дунай, если же их владения были и выше, то, в принципе, эта версия может оказаться верной. Правда, и в этом случае мы не получим путь на север – как наиболее целесообразный в этой ситуации, учитывая путь «из варяг» далее в Рим, является путь в Альпы с последующим их пересечением.

Так или иначе, необходимо искать исторически реальный Днепр, который, по описанию, должен протекать по Балканскому полуострову, т. к. указан путь «из греков по Днепру» и впадать в Русское море. Мнения относительно этого названия моря расходятся – большинство историков соотносят его с Черным морем, а вот идентичное Русское море у Гельмольда комментируется как… Ладожское озеро или Балтика. На самом деле, надежной аргументации нет. Хотя ситуация с морями в летописи не менее запутана, нежели с реками – в ПВЛ фигурируют Адриатическое, Варяжское, Хвалисское и Русское (Понтийское) моря. С последними, соответственно, связаны три реки: Двина впадает в Варяжское, Волга – в Хвалисское и Днепр – в Русское море. При этом контекстуально они все имеют исток в одном месте, или проходят через один лес. Для того чтобы три реки впадали в разные моря необходимо, чтобы:

– либо это были три очень длинные реки. Эта версия и рассматривается, в соответствии с которой Волга течет в Каспий, Днепр – в Черное, а Двина (западная) – в Балтийское море. Но в этом случае не совпадает направление рек, описанное в ПВЛ;

Но в этом случае не совпадает направление рек, описанное в ПВЛ;

– либо мы имеем дело с полуостровом, омываемым тремя морями. Этот вариант представляется более предпочтительным. И с учетом направления течения рек, описанных в ПВЛ, в применении к Балканскому полуострову – Варяжским морем будет Средиземное, Хвалисским – Черное или Эгейское, Русским же в такой ситуации может быть либо Эгейское, либо восточная часть Черного, либо Ионическое море, т. к. Днепр, по описанию, течет на юг в земли греков.

Нужно искать и реальную Волгу, по которой можно доплыть до Болгарии, и она, соответственно, тоже должна протекать по Балканскому полуострову с запада на восток и впадать в Черное и Эгейское моря.

Двина же в такой ситуации может впадать в единственное море – Адриатическое, т. к. в ПВЛ указано, что Двина впадает в Варяжское море.

Искать нужно, отталкиваясь от озер, расположенных на побережье Варяжского – Средиземного – моря, в данной ситуации, как мы полагаем, одного из его морей – Адриатического. На его балканском побережье расположены два озера: Новиградское и Скадарское.

На его балканском побережье расположены два озера: Новиградское и Скадарское.

Если рассматривать вариант Новиградского озера (моря), то указанными тремя реками могут быть Сава, Дрина и одно из ответвлений Дуная. В районе города Сремска Рача в Сербии в реку Сава впадает Дрина, и образуется своеобразный рукав. Его продолжение на восток считается продолжением Савы, хотя, чисто визуально, это место можно определить как слияние трех рек.

Река Сава, проходя по границе Боснии и Герцеговины с Хорватией, далее на востоке соединяется с рекой Уна, исток которой находится на Динарском нагорье, в непосредственной близости от которого находится Новиградское море. До небольших рек, впадающих в него, от истока реки Уна некоторое расстояние остается сухопутным. Но мы имеем дело с истоком реки вблизи Адриатического моря, а не с устьем, однако же, именно по пути Савы-Уны тянется Славонски-Брод, заканчивающийся у города Новиград и Новиградского моря.

В Хорватии есть город Славонски-Брод, который стоит на реке Сава.

Река Дрина, которая может быть теоретически отождествлена с Днепром, образуется путем слияния двух рек – Тары и Пивы, однако же, они не впадают в море.

На роль Волги в рамках этой версии может претендовать только ответвление Дуная.

Вторым крупным озером на Балканском полуострове является Скадарское озеро (Шкодер) – самое большое озеро Балканского полуострова. Относительно него:

– аналогом реки Двина может выступать река Дрин. Она берет начало над Охридским озером и впадает в Адриатическое море (после Скадарского озера называется рекой Бояна (Буна). Роль озера Ильмень в этой ситуации может выполнять одно из озер вблизи Шкодера;

– аналогом Днепра может выступать река Вар-дар, которая берет начало неподалеку от истока реки Дрин. Это самая длинная река Македонии и одна из основных рек Греции. Впадает она в залив Термаикос Эгейского моря.

На роль Волги наиболее вероятной представляется река Струма. Берет она начало западнее той области, где находятся истоки двух приведенных выше рек. Однако же, учитывая замысловатое течение рек на Балканском полуострове, в частности, западные притоки Струмы, вполне вероятно, что исток Струмы считался более западным. Впадает Струма в залив Стримоникос все того же Эгейского моря. Показательно, что именно вблизи этого залива расположено озеро Вольви, название которого созвучно Волге, а также населенные пункты Воловот (одновременно напоминающее и Ловоть) и Валовища.

Показательно, что именно вблизи этого залива расположено озеро Вольви, название которого созвучно Волге, а также населенные пункты Воловот (одновременно напоминающее и Ловоть) и Валовища.

Уточним, что во втором варианте моря распределяются следующим образом:

– река Двина и море Варяжское – Средиземное в общем, и Адриатическое применительно к указанному пути через озеро Нево;

– река Днепр и море Русское – залив Термаикос Эгейского моря;

– река Волга и море Понт – залив Стримоникос Эгейского моря. Да, мы имеем дело с одним и тем же Эгейским морем.

Но, на самом деле, как бы ни хотелось видеть в роли Русского моря Черное, этому есть серьезное препятствие: в арабских источниках указано, что Русским море названо потому, что по нему плавают только русы, что, в общем-то, подтверждается присвоенным ему названием. Но Черное море достаточно велико и заселено со всех сторон, и предположить, что остальные народы, жившие на его берегах, по нему не плавали, невозможно. Соответственно, Русское море должно было быть не слишком большим по своим размерам – Эгейское море целиком либо один из его заливов вполне соответствуют этому требованию. Что же касается расселения русов на берегах Эгейского моря, то свидетельств этому достаточно.

Соответственно, Русское море должно было быть не слишком большим по своим размерам – Эгейское море целиком либо один из его заливов вполне соответствуют этому требованию. Что же касается расселения русов на берегах Эгейского моря, то свидетельств этому достаточно.

Кроме того, второй вариант представляется более предпочтительным по направлению рек и потому, что как минимум две из них берут начало в одной области, как это описано и в ПВЛ.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Каким наиболее удобным и быстрым путем нужно плыть из Греции в Рим? Где проходил знаменитый путь «из варяг в греки»?

Каким наиболее удобным и быстрым путем нужно плыть из Греции в Рим? Где проходил знаменитый путь «из варяг в греки»?

Поскольку Греция и Италия расположены в Средиземном море, то, исходя из соображений здравого смысла, плыть нужно по Средиземному морю на запад. Выйдя из

Выйдя из

Путь «из варяг в греки»

Путь «из варяг в греки» Водных путей, которые связывали Русь со всем миром, было много. Но главный, самый важный из всех водный путь — это знаменитый путь «из варяг в греки», от берегов Балтики к Черному морю.В летописях он описан очень подробно: «Путь из варяг в греки и из

Путь из варяг в греки

Путь из варяг в греки Прежде, чем обсуждать вопрос о варяго-греческом пути, давайте посмотрим, что написано о нем в летописи. «Поляном же живущим особъ по горам симъ, и бе путь изъ Варягъ въ Грекы, а из Грекъ по Днепру и верхъ Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити въ

Путь из варяг в греки

Путь из варяг в греки

Прежде чем обсуждать вопрос о варяго-греческом пути, давайте посмотрим, что написано о нем в летописи. «Поляном же живущим особъ по горам симъ, и бе путь изъ Варягъ въ Грекы, а из Грекъ по Днепру и верхъ Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити въ Ылмерь

«Поляном же живущим особъ по горам симъ, и бе путь изъ Варягъ въ Грекы, а из Грекъ по Днепру и верхъ Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити въ Ылмерь

Кто придумал путь «из варяг в греки»?

Кто придумал путь «из варяг в греки»? А правда, кто первым не просто назвал этот путь именно так, но и прочертил на карте уверенной рукой… что именно прочертил?Возьмите карту или откройте ее на экране компьютера и попробуйте вразумительно пройти участок между озером

ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»

ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» Летописи говорят о знаменитом пути «из варяг в греки» через Днепровские пороги. А как скандинавы, да и не только они, возвращались обратно? Если даже вниз через пороги караваны проходили с трудом, то как они плыли вверх через бурлящие потоки?Зато

«Из варяг в греки» — путь из ниоткуда в никуда

«Из варяг в греки» — путь из ниоткуда в никуда

Знаменитый Волховско-Днепровский путь «из варяг в греки» занимает совершенно исключительное место в средневековой истории Восточной Европы. Ведь помимо чисто экономического значения ему приписывают и выдающуюся

Ведь помимо чисто экономического значения ему приписывают и выдающуюся

4. Путь из варяг в греки

4. Путь из варяг в греки Волховско-Днепровская магистраль, протяженностью около 1500 км , начиналась в восточной оконечности Финского залива, и проходила по Неве («устье озера Нево»), юго-западной части Ладожского озера, Волхову, оз. Ильмень, Ловати, с переходом из Балтийского

Раздел 14. Из Варяг в Греки.

Раздел 14. Из Варяг в Греки. Всё было бы ничего. Но уровень производства, технологий достиг уже такого уровня, что региональные рынки стали тесны. Проблема была с внешней торговлей. Бассейн Балтийского моря и Чёрного должны быть связаны торговым путём. Ведь не только

Путь гипербореев – «из варяг в греки»

Путь гипербореев – «из варяг в греки»

Мистерия пути гипербореев

А теперь отправимся от Беломорья к Черноморью, с севера на юг, по пути гипербореев, который стал потом дорогою «из варяг в греки». Тысячелетиями прокладывали сей путь по рекам и волокам переселяющиеся роды

Тысячелетиями прокладывали сей путь по рекам и волокам переселяющиеся роды

Путь «из варяг в греки» в X-XII вв.

Путь «из варяг в греки» в X-XII вв. В торговых отношениях Ромейской империи и Руси в XI-XII вв. не происходило глубоких перемен. Русские купцы торговали на рынках империи, а греческие — в Крыму, низовьях Днепра, на Тамани и в Приазовье. Вероятно, непосредственная зависимость

Проверка пути «из варяг в греки»

Проверка пути «из варяг в греки» На кораблях «Светозар» и «Сварог» (размеры 12,5 х 4 х 0,2 м[39]; 5 пар вёсел; водоизмещение 5,5 т) группа реконструкторов за 10 лет, начиная с 2001 г., прошла целый ряд маршрутов по рекам между Балтикой и Черным морем. Корабли представляли собой точные

«Из варяг в греки»

«Из варяг в греки»

Значительное оживление сношений русских с Константинополем произошло в IX веке, когда водный путь «из варяг в греки» связал Северную и Южную Европу. «Столбовая» торговая дорога была проложена из Балтийского (Варяжского) моря по реке Неве — в Ладожское

«Столбовая» торговая дорога была проложена из Балтийского (Варяжского) моря по реке Неве — в Ладожское

Путь гипербореев – «из варяг в греки»

Путь гипербореев – «из варяг в греки» Мистерия пути гипербореев А теперь отправимся от Беломорья к Черноморью, с севера на юг, по пути гипербореев, который стал потом дорогою «из варяг в греки».Тысячелетиями прокладывали сей путь по рекам и волокам переселяющиеся роды

5. О значении пути «из варяг в греки»

5. О значении пути «из варяг в греки» Крупнейшей ошибкой лиц, занимавшихся историей Древней Руси, была переоценка роли норманнов, сиречь варягов, на пути «из варяг в греки». В нем видели магистраль, по которой текли две волны норманнов или скандинавов: купцов и

Путь из варяг в греки и «из греков в варяги»

Путь из варяг в греки и «из греков в варяги» Вот как описывается легендарный путь из варяг в греки и «из греков в варяги» по Днепру:«Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из варяг в греки и «из греков» по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по

V — ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ — ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ТОРГОВЛЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ [ipek yolu]

Энциклопедия торговли и путешествий Шелкового пути

丝绸之路网站(丝路网站)

丝绸之路百科全书游客、学生和教师的参考资源

İPEK YOLU и ЙОЛЛАРИ ANSİKLOPEDİSİ

www. ipekyollari.net

ipekyollari.net

Вакцина (кризис тутового шелкопряда) Середина XIX века загадочная болезнь поразила европейского и французского шелковичных червей питомники. Яйца тутового шелкопряда больше нельзя было производить во Франции, и они нельзя было завозить из других стран, так как болезнь распространилась по всей Европе и вторглись в Кавказский регион Евразии, а также как Китай. После 1862 г., когда французский химик и микробиолог Луи Пастер был избран в Академию наук. внимание к кризису тутового шелкопряда Фрэнсис. Пастер разгадал тайну бешенством, сибирской язвой, куриной холерой и болезнями тутового шелкопряда и способствовали к созданию первых вакцин.

Варяги Торговый путь от р.

Варяги к

Греки занимались торговлей

маршрут, который соединял

Скандинавия,

Киевская Русь

и

Византийская империя (Константинополь).

Маршрут позволял торговцам на маршруте установить прямой

процветающую торговлю с Византией, что побудило некоторых из них поселиться в

территории современных

Беларусь,

Россия и

Украина. Маршрут

началось в скандинавских торговых центрах, таких как

Бирка,

Хедебю и

Готланд, пересек

Балтийское море,

вошел в залив

Финляндии, последовал за

река Нева в

Ладожское озеро.

Затем последовало

река Волхов,

выше по течению мимо городов

Старая Ладога

а также Великий Новгород, перекресток

Озеро Ильмень и выше

в Река Ловат. Оттуда корабли должны были быть

перевезен

к Днепру

Река возле Гнездово.

Второй путь от Балтики к Днепру пролегал по р. Западная Двина (Даугава) между Ловатью и Днепром в

Смоленской области и по р.

Река Каспля

в Гнездово. Вместе

Днепр, маршрут пересекал несколько крупных порогов и проходил через

Киев, а после въезда в

Черное море последовало

его западное побережье до

Константинополь.

Маршрут

началось в скандинавских торговых центрах, таких как

Бирка,

Хедебю и

Готланд, пересек

Балтийское море,

вошел в залив

Финляндии, последовал за

река Нева в

Ладожское озеро.

Затем последовало

река Волхов,

выше по течению мимо городов

Старая Ладога

а также Великий Новгород, перекресток

Озеро Ильмень и выше

в Река Ловат. Оттуда корабли должны были быть

перевезен

к Днепру

Река возле Гнездово.

Второй путь от Балтики к Днепру пролегал по р. Западная Двина (Даугава) между Ловатью и Днепром в

Смоленской области и по р.

Река Каспля

в Гнездово. Вместе

Днепр, маршрут пересекал несколько крупных порогов и проходил через

Киев, а после въезда в

Черное море последовало

его западное побережье до

Константинополь.

Путь из варяг в греки впервые упоминается в

Главная

летописи, но о его последствиях сообщалось гораздо раньше, в начале

девятом веке, когда Византийцы отметили пришельцев в своих краях, варягов .

Хотя для многих это стало означать «викинги», термин для

Под византийцами подразумевались все скандинавы и их сородичи, живущие в том, что

теперь Россия. (См. Викинг) Подробнее…

(См. Викинг) Подробнее…

Венеция (Республика Венеция) Как Стамбул или Гуанчжоу, Венеция была ключевым

транспортный узел и торговый порт, который можно считать морским

город Шелкового пути. Венецианская республика превратилась в грозную

власть и ключевой игрок в торговле восточными специями, пока другие европейские

державы, пытаясь сломить венецианскую власть над торговлей пряностями, начали

наращивать военно-морской потенциал. С 8 по 15 вв.

Республика

Венеции и соседних

морской

республики владели монополией европейской торговли с Ближним Востоком.

Торговля шелком и пряностями сделала эти средиземноморские города-государства богатыми.

поскольку венецианские купцы распространяли свои товары по всей Европе до тех пор, пока

рост

Османская империя и

падение

Константинополь в 1453 г. Однако с распадом Византийской

империи, европейцы имели ограниченный контроль над совмещенными сухопутно-морскими путями. Этот

привели португальцев к поиску альтернативного морского пути вокруг Африки.

Еще один неоценимый вклад Венеции в

развитие Шелкового пути идет через евразийские путешествия

Венецианская семья, знаменитые Поло. Самые известные путешественники, торговцы и исследователи Шелкового пути.

был Марко Поло из Венецианская республика. Его отец Никкол был купцом, который торговал с

на Ближнем Востоке, разбогатев и достигнув большого престижа. Никкол

и его брат Маффео отправились в торговое путешествие, прежде чем Марко

Родился. В 1260 году Никкол и Маффео жили в Стамбуле (ранее

Константинополь). Согласно «Путешествиям Марко Поло», они прошли

через большую часть Азии, и встретился с Хубилай-хан. Тем временем мать Марко Поло умерла, и Марко был воспитан

через тетю и дядю. Он был хорошо образован и занимался купечеством.

предметы, включая иностранную валюту, оценку и обработку

грузовые корабли. В 1269 г., Никкол и Маффео вернулись в Венецию, а в 1271 году Марко Поло (в

семнадцати лет), его отец и дядя отправились в Азию на

серия путешествий, которые позже были задокументированы в книге Марко. Они

вернулся в Венецию в 1295 году, 24 года спустя, после путешествия почти

15 000 миль (24 140 км).

По их возвращении Венеция находилась в состоянии войны с конкурирующим итальянским городом

Генуя и Марко Поло попали в плен. Во время заключения он

продиктовал подробный отчет о своих путешествиях сокамернику Рустичелло.

да Пиза. Книга стала известна как «Путешествия Марко Поло» и изображает

путешествия Поло по всей Азии, дав европейцам их первое

всесторонний взгляд на внутреннюю работу

Дальний Восток, включая Китай, Индию и Японию. (См. Поло). Подробнее…

Они

вернулся в Венецию в 1295 году, 24 года спустя, после путешествия почти

15 000 миль (24 140 км).

По их возвращении Венеция находилась в состоянии войны с конкурирующим итальянским городом

Генуя и Марко Поло попали в плен. Во время заключения он

продиктовал подробный отчет о своих путешествиях сокамернику Рустичелло.

да Пиза. Книга стала известна как «Путешествия Марко Поло» и изображает

путешествия Поло по всей Азии, дав европейцам их первое

всесторонний взгляд на внутреннюю работу

Дальний Восток, включая Китай, Индию и Японию. (См. Поло). Подробнее…

Viking обычно используется для обозначения

норвежский

(скандинавский) исследователи,

воины, торговцы и

пираты

которые совершали набеги, торговали, исследовали и селились на обширных территориях

Европа и Острова Северной Атлантики с конца 8 до середины 11 века.

Эти скандинавы использовали

их знаменитый корабли, чтобы плыть так далеко на восток, как

Константинополь

и река Волга

в России и до сих пор

запад как Исландия,

Гренландия и Ньюфаундленд и так далеко на юг, как Аль-Андалус в Испании и

Северная Африка. Этот период экспансии викингов известен как

Формы эпохи викингов

большая часть средневековая история Скандинавия, Великобритания, Ирландия

и остальные Европа вообще.

Этот период экспансии викингов известен как

Формы эпохи викингов

большая часть средневековая история Скандинавия, Великобритания, Ирландия

и остальные Европа вообще.

Поскольку викинги были международными торговцами, они обменивали шелк на другие предметы в Константинополе (Стамбуле). С севера привезли меха, шкуры и слоновая кость из моржового бивня для продажи в Западной Европе. Викинги основали в Скандинавии торговые города: Бирке, Рибе, Хедебю, и Скирингсаль. Они основали Дублин, Ирландия, как торговый город. Они также сделал Йорк очень важным торговым городом в Англии (исторический записи в Йорке подтверждают, что викинги привозили шелк из Турции в Йорк). Викинги, которые держали открытым торговый путь между Византией и Запад, возможно, также играл роль в торговле между Западной Европой и остальной части Евразии, так как монеты викингов были найдены до Самарканд в Средней Азии. Подробнее…

Вилиони

Катарина Вилиони была итальянкой, членом семьи торговца в

Янчжоу, Китай, 14 век. Она известна через

Надгробие, обнаруженное среди валов Янчжоу в 1951 г.

Народно-освободительной армии. Надгробие высечено в готическом стиле.

сценарий и объясняет, что она умерла в 1342 году и была дочерью

Доменико Вильони. Существование этого надгробия в Янчжоу, несколько

лет после посещения Марко Поло, имевший некоторую административную роль в городе, предполагает

что в городе была процветающая итальянская община, вероятно,

участие в

торговля шелком. Подробнее…

Она известна через

Надгробие, обнаруженное среди валов Янчжоу в 1951 г.

Народно-освободительной армии. Надгробие высечено в готическом стиле.

сценарий и объясняет, что она умерла в 1342 году и была дочерью

Доменико Вильони. Существование этого надгробия в Янчжоу, несколько

лет после посещения Марко Поло, имевший некоторую административную роль в городе, предполагает

что в городе была процветающая итальянская община, вероятно,

участие в

торговля шелком. Подробнее…

1342 гробница из Катарина Вилиони, член итальянской торговой семьи в Янчжоу.

Река Нева в Санкт-Петербурге

Нева является главной водной артерией Петербурга, и город расположен вдоль ее берегов и на островах ее широкой дельты. Это одна из крупнейших рек в Европе по объему воды, а также одна из самых коротких крупных рек в мире, длина которой составляет всего 74 километра. Нева соединяет Ладожское озеро, самое большое озеро в Европе, с Балтийским морем. На протяжении веков он имел большое стратегическое значение для транспорта, поэтому на его берегах столкнулись интересы русских, шведов, финнов и прибалтов. С VIII-XIII веков Нева была частью торгового пути из Скандинавии в Византию, дороги «из варяг в греки». В 1240 году новгородское ополчение во главе с князем Александром Ярославичем разгромило на берегах Невы вторгшееся шведское войско. Из-за победы князя впоследствии прозвали Александром Невским (Невским). Но главная страница в истории этой великой реки начала писаться, конечно же, в 1703 году, когда в устье Невы был основан Санкт-Петербург.

На протяжении веков он имел большое стратегическое значение для транспорта, поэтому на его берегах столкнулись интересы русских, шведов, финнов и прибалтов. С VIII-XIII веков Нева была частью торгового пути из Скандинавии в Византию, дороги «из варяг в греки». В 1240 году новгородское ополчение во главе с князем Александром Ярославичем разгромило на берегах Невы вторгшееся шведское войско. Из-за победы князя впоследствии прозвали Александром Невским (Невским). Но главная страница в истории этой великой реки начала писаться, конечно же, в 1703 году, когда в устье Невы был основан Санкт-Петербург.

Река Нева напротив Петропавловской крепости на рассвете

Финляндский железнодорожный мост через Неву

Зимний вид на Неву

- jpg»>

Вид на Неву с Большого Обуховского моста.

Первые архитекторы, которым было поручено строительство города, правильно оценили значение городской застройки вдоль Невы. Река стала главной архитектурной осью новой российской столицы. Началась она с масштабного строительства набережных, когда ее берега спрямляли и засыпали землей. В течение трех столетий набережные уходили все дальше и дальше в реку, у Летнего сада, например, на 50 метров, у Зимнего дворца на 90 метров, на Стрелке Васильевского острова около 120 метров, а на Пироговской набережной около 150-200 метров. Первые набережные были деревянными, но с 1760-х годов их стали заменять облицовкой из гранита. Так родились знаменитые гранитные набережные Невы, которые быстро стали неотъемлемой чертой городского пейзажа Санкт-Петербурга.

Петербуржцы сразу приступили к строительству не только на берегах Невы, но и на островах в дельте — Васильевском и Петербургском (ныне Петроградская сторона). Несмотря на первоначальное желание Петра I, чтобы жители его нового города использовали лодки для плавания по водным путям Санкт-Петербурга, вскоре стало очевидно, что мосты остро необходимы. Первый временный наплавной мост на Васильевский остров появился в 1727 г., но только в 1850 г. был открыт первый постоянный мост — Благовещенский (Благовещенский). Сейчас через реку и ее рукава перекинуто более 20 мостов. Большинство этих мостов являются разводными и открываются в ночное время в период навигации для прохода крупных судов. Среди самых красивых — Троицкий (Троицкий), Дворцовый (Дворцовый) и Большой Охтинский мосты. Наблюдать за разводом мостов, будь то с набережной или с прогулочного катера, — одно из замечательных событий в Санкт-Петербурге во время белых ночей июня и июля.

Первый временный наплавной мост на Васильевский остров появился в 1727 г., но только в 1850 г. был открыт первый постоянный мост — Благовещенский (Благовещенский). Сейчас через реку и ее рукава перекинуто более 20 мостов. Большинство этих мостов являются разводными и открываются в ночное время в период навигации для прохода крупных судов. Среди самых красивых — Троицкий (Троицкий), Дворцовый (Дворцовый) и Большой Охтинский мосты. Наблюдать за разводом мостов, будь то с набережной или с прогулочного катера, — одно из замечательных событий в Санкт-Петербурге во время белых ночей июня и июля.

С первых лет своего существования Санкт-Петербург был уязвим перед одной определенной опасностью своей главной реки: наводнениями. Осенью сильные ветры гонят воду из Финского залива, и были случаи, когда затопление превышало нормальный уровень воды на три-четыре метра. Самое сильное наводнение в истории Санкт-Петербурга (описанное Александром Пушкиным в его длинной поэме «Медный всадник») произошло в ноябре 1824 года, когда уровень воды достиг 421 сантиметра над уровнем моря. В 1978 началось строительство дамбы в Финском заливе, предназначенной для защиты от затопления. Дамба еще не достроена полностью, но сейчас риск намного меньше, и вода лишь изредка выливается на некоторые насыпи.

В 1978 началось строительство дамбы в Финском заливе, предназначенной для защиты от затопления. Дамба еще не достроена полностью, но сейчас риск намного меньше, и вода лишь изредка выливается на некоторые насыпи.

В начале ХХ века по замерзшей Неве ездили электрические трамваи, а река традиционно использовалась для катания на коньках. Сегодня в некоторые особенно теплые зимы Нева полностью не замерзает. В такую погоду корабли и прогулочные катера могут плавать по реке и ее каналам даже в декабре. Летом только для перевозки туристов используется около пятисот лодок. Помимо обычных экскурсий, можно купить билеты на круизы с ужином, покататься на джаз-лодке или совершить ночную экскурсию.

Почти все основные достопримечательности Санкт-Петербурга либо расположены прямо у воды, либо их хорошо видно с лодки. Среди них Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Крейсер «Аврора», Зимний дворец, Медный всадник, Летний сад, Александро-Невская лавра, Смольный собор, Мраморный дворец, Адмиралтейство, Академия художеств.