Русские летописи: особенности и проблемы изучения

Библиографическое описание:Щукина, Т. В. Русские летописи: особенности и проблемы изучения / Т. В. Щукина, А. Н. Михайлова, Л. А. Севостьянова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 2 (106). — С. 940-943. — URL: https://moluch.ru/archive/106/25037/ (дата обращения: 19.12.2022).

В данной статье рассмотрены письменные исторические источники Руси, в частности, летописи. Изучены способы сбора и хранения, дополнения рукописей и факторы влияния на их содержание. Также обращено внимание на связь религии и первых летописцев-монахов, а также методы изучения рукописей, акцент сделан на методе Шахматова. Дается сравнительный анализ летописных текстов в области и объективности достоверности.

В разные эпохи человек, в большей или меньшей степени, старался зафиксировать свои знания об окружающем мире. Эти попытки имели разные формы в зависимости от степени развития общества и уровня исторических знаний. Одним из важнейших исторических источников, обладающим многосторонним источниковедческим потенциалом, является летопись.

По В. О. Ключевскому, исторические источники представляют собой определенную категорию памятников [3, с. 92]. И действительно, в них отражается угасшая жизнь и целых обществ, и отдельных личностей. Благодаря тем или иным сведениям дополняется история, дошедшие в той или другой форме сведение являют собой остатки жизни в прошлом. Также считается, что исторические источники содержат информацию о реальных явлениях в общественной жизни и человеческой деятельности, которые происходили в предыдущие столетия.

Изучению исторических источников и их видов посвящена целая наука, которая называется «источниковедение». Действительно, объём информации, изучаемый при поиске исторических источников, огромен. Прежде всего, это этнографические источники, вещественные и письменные, разные фоно- и фотодокументы. Соответственно, и подход к разным источникам тоже совершенно разный. Например, работа с историческими источниками вещественного вида осуществляется в рамках такой науки, как археология. К этой категории относятся предметы обихода, украшения, клады, захоронения и прочее. Археология также затрагивает и различные документы. Анализируя исторический источник, можно восстановить тот или другой период прошлого, понять, что происходило много веков назад.

Прежде всего, это была письменность. Особое внимание уделяется письменным источникам, так как они являются фундаментом исторических исследований.Виды письменных источников могут быть разделены на две большие группы: памятники актового характера и памятники литературного.

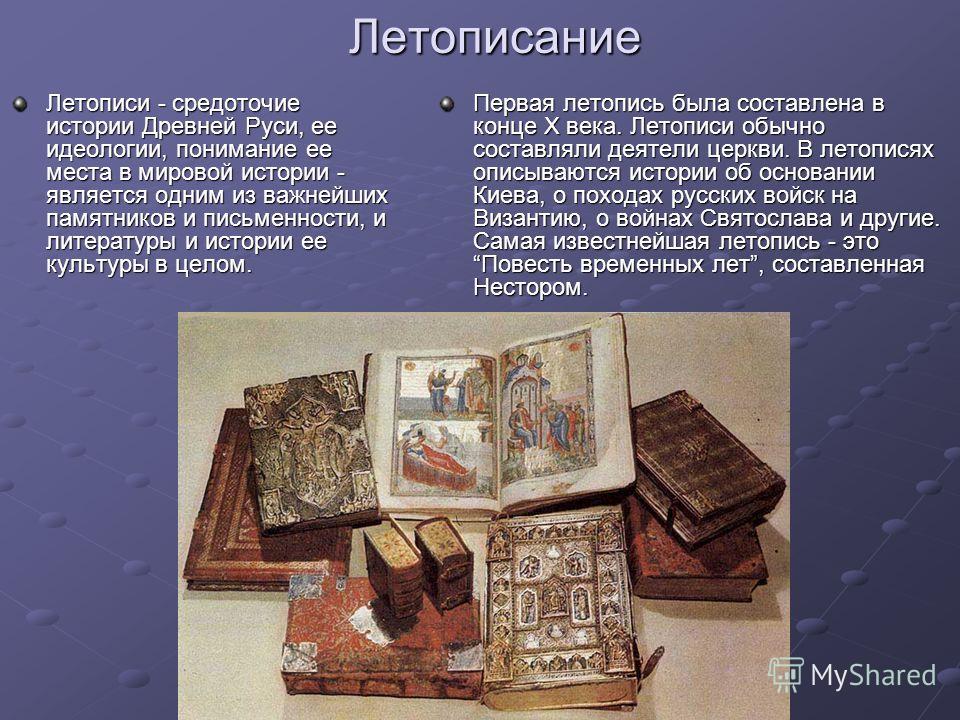

Мы уже указывали, что одним из важнейших исторических источников можно считать летописи. Именно эти исторические памятники имеют наибольшую историческую ценность и по праву считаются главными документами прошлого. Они были хорошо структурированы, содержательны и довольно детальны. Первые летописцы, появившиеся на Руси, смогли собрать информацию о прошлом за несколько столетий. В итоге ими была воссоздана предыдущая хронология событий, очень важная и ценная, в которой содержались сведения о военных походах, датах основания городов, договорах. В произведениях даны реальные характеристики князьям, было рассказано о расселении племён. Много знаний летописцы брали из фольклора: предания, песни, легенды, сказки, которые являлись великой неписаной историей Древней Руси.

У древнерусских летописцев-историков существовала любопытная форма повествования, ибо, как правило, наиболее точно писали тогда, когда являлись современниками тех или других событий, а в плане прошлых лет обыкновенно брали выдержки других авторов, таким образом, заменяя и дополняя друг друга.. Именно поэтому русский письменный исторический источник, по сути, завершения не имеет. И последние записи того или иного автора всегда были «изюминкой» — он переставал руководствоваться прошлым — он писал о настоящем со своей точки зрения, чтобы его мнение использовал следующий историк, как свидетельство прошлого.

Немаловажное значение для летописцев имели различные исторические документы, например, послания, договоры, жития святых и прочее. После сбора материала летописец уже начинал «конструировать» хронологию, соединять год с годом, избегать повторений, указывать все даты — это был гигантский труд, кропотливый и усердный. Но в то же время, автор мог какие-то события не включить в летопись, исходя из своей личной точки зрения, оставить под какой-то датой и её описанием свой, личный комментарий, но не мог придумать чего-то нового. И только когда прошлое «заканчивалось», летописец начинал повествовать о настоящем.

И только когда прошлое «заканчивалось», летописец начинал повествовать о настоящем.

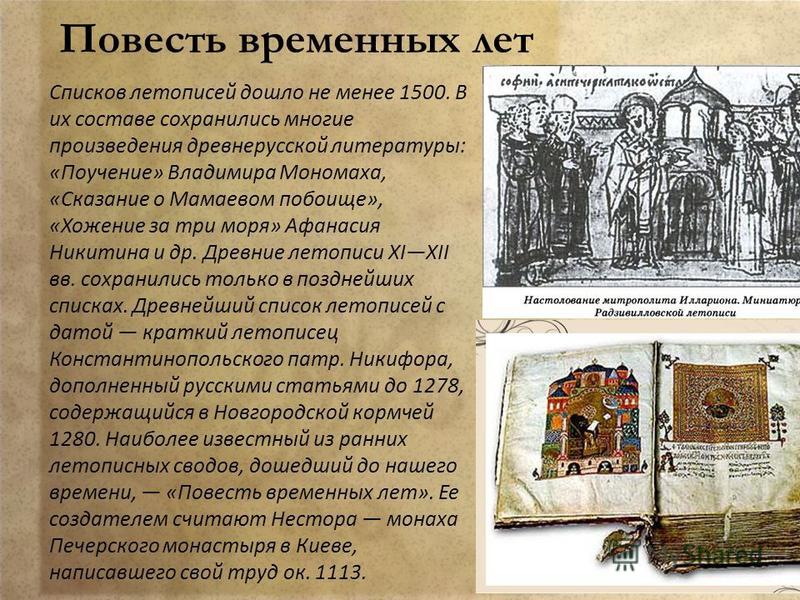

Летописям придавалось большое значение, к ним обращались в политических спорах, при дипломатических переговорах. В их составе сохранились многие произведения древнерусской литературы: «Поучение» Владимира Мономаха, «Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и др.

С наибольшей полнотой летопись рассказывает о крупных политических событиях, касавшихся светских и духовных феодалов. Войны между князьями, постановления епископов и митрополитов, княжеские съезды, события в княжеских семьях (смерти, рождения, браки и т. д.) занимают внимание летописца. На основании летописей можно составить почти полные биографии выдающихся князей и проследить их семейные связи.

Также в летописях можно было найти указания на внешний вид княжеского дворца, но в них не было даже краткого упоминания о внешнем виде жилища смердов и закупов. Относительно более часто говорится о городском населении, но только в связи с политическими событиями. Внутренняя жизнь города почти не интересует летописца. Горожане появляются на страницах летописи лишь при рассказах о восстаниях в городе, при сообщениях об участии их в смене князей или в феодальных войнах.

Относительно более часто говорится о городском населении, но только в связи с политическими событиями. Внутренняя жизнь города почти не интересует летописца. Горожане появляются на страницах летописи лишь при рассказах о восстаниях в городе, при сообщениях об участии их в смене князей или в феодальных войнах.

Религиозный элемент играл большую роль в изложении событий в летописных сводах, так как творцами летописи большей частью были монахи. Также можно отметить, что духовенство играло исключительную роль при окончательной обработке летописных сводов, в состав которых вошли отдельные сказания и записи, составленные не духовными, а светскими лицами [6, с. 496].

Следует обратить внимание на различные летописные школы

В Киеве в XII в. летописание велось в Киево-Печерском и Выдубицком и Михайловском монастырях, а также при княжеском дворе. Галицко-волынское летописание в XII в. сосредоточивается при дворах галицко-волынских князей и епископов.

Во Владимиро-Суздальской земле главными центрами летописания были Владимир, Суздаль, Ростов и Переяславль. Памятником этого летописания является Лаврентьевская летопись, которая начинается «Повестью временных лет», продолженной владимиро-суздальскими известиями до 1305, а также Летописец Переяславля-Суздальского (изд. 1851) и Радзивилловская летопись, украшенная большим количеством рисунков. Большое развитие получило летописание в Новгороде при дворе архиепископа, при монастырях и церквах [2, с. 95].

XV век ознаменовался новыми явлениями в летописании. Политика московских великих князей нашла свое отражение в общерусских летописных сводах. О первом московском общерусском своде дают представление Троицкая летопись XV в.

Троицкая летопись кончается 1409. Для составления ее были привлечены разнообразные источники: новгородские, тверские, псковские, смоленские и др. Происхождение и политическая направленность этой летописи подчеркиваются преобладанием московских известий и общей благоприятной оценкой деятельности московских князей и митрополитов.

В XVII в. происходило постепенное отмирание летописной формы повествования. Слово «летопись» продолжает употребляться по традиции для произведений, слабо напоминающих летописи (Новый летописец, Летопись о многих мятежах» и др.).

Затрагивая такую проблему, как методы изучения летописей, стоит отметить, что довольно серьезные трудности вызывает определение летописания как особого вида исторических источников. В первую очередь это связано со сложным составлением летописей. Они, являясь сводами предшествующих текстов, могут включать хроникальные записи событий за год (т.

Метод Шахматова получил развитие в трудах М. Д. Приселкова, усилившего его историческую сторону. Значительный вклад в изучение русской Летописи внесли последователи Шахматова — Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов, Летописи В. Черепнин, Д. С. Лихачев, С. В. Бахрушин, А. И. Андреев, М. Н. Тихомиров, Н. К. Никольский, В. М. Истрин и др. Изучение истории летописания составляет один из самых сложных разделов источниковедения и филологической науки [5, с. 43].

Также стоит отметить, что при работе с летописными материалами следует помнить о неточности и условности научной терминологии. Это связано с отсутствием четких границ и сложностью истории летописных текстов, с текучестью летописных текстов, допускающих постепенные переходы от текста к тексту без видимых градаций памятников и редакций. Уточнение летописеведческой терминологии — одна из насущных задач летописного источниковедения[4, с. 367].

Это связано с отсутствием четких границ и сложностью истории летописных текстов, с текучестью летописных текстов, допускающих постепенные переходы от текста к тексту без видимых градаций памятников и редакций. Уточнение летописеведческой терминологии — одна из насущных задач летописного источниковедения[4, с. 367].

Однако одним из самых сложных в летописеведении является понятие авторства. Само представление об авторе (или составителе, или редакторе) летописного текста оказывается в значительной степени условным. Каждый из них, прежде чем приступить к описанию событий и процессов сначала переписывал один или несколько предшествующих летописных сводов, бывших в его распоряжении. Для автора летописи критерием достоверности его личных впечатлений было их соответствие коллективному опыту общества. В этом отношении сама форма летописных сводов оказывалась идеальным воплощением особого исторического сознания их авторов [7, с. 374].

Возвращаясь к методу изучения летописания А. А. Шахматова, отметим, что данный метод имеет недостаток, которыйзаключается в том, что критический анализ источника фактически сводится к изучению истории его текста. За пределами интересов исследователя, как указывал Л. В. Черепнин, остается большой комплекс проблем, связанных с историей значений и смыслов, бытовавших в период создания того или иного летописного свода. Соответственно зачастую игнорируется та образная система, которую использовал летописец и которую хорошо понимали его читатели. Результатом такого подхода становится некритическое восприятие информации, заключенной в подлинном, с точки зрения историка, тексте летописной статьи. Тем самым проблема достоверности текста подменяется проблемой его подлинности [8].

А. Шахматова, отметим, что данный метод имеет недостаток, которыйзаключается в том, что критический анализ источника фактически сводится к изучению истории его текста. За пределами интересов исследователя, как указывал Л. В. Черепнин, остается большой комплекс проблем, связанных с историей значений и смыслов, бытовавших в период создания того или иного летописного свода. Соответственно зачастую игнорируется та образная система, которую использовал летописец и которую хорошо понимали его читатели. Результатом такого подхода становится некритическое восприятие информации, заключенной в подлинном, с точки зрения историка, тексте летописной статьи. Тем самым проблема достоверности текста подменяется проблемой его подлинности [8].

В тоже время, несмотря на ряд сложностей в интерпретации летописи следует признать, что изучение памятника прошлого как летопись, предполагает установление его основным источником освещении политической, экономической, культурной и социальной составляющей истории Киевской Руси.

Литература:

1. Ипатьевская летопись: [Текст] / под ред.А. А. Шахматова. — 2-е изд. — М.: СПб., 1962. — 392 с.

2. Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, [и др.].. — М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, Ин-т «Открытое общество», 2005. — 95 с.

3. Ключевский, В. О. Курс русской истории [Текст] / В. О. Ключевский. Сочинения: В 9т. — М.: Изд-во СПБ, 1987. — 230 с.

4. Лихачев, Д. С. Текстология: на материале русской литературы Х-ХVII вв. [Текст] / Д. С. Лихачев. — 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1983. — 367 с.

5. Медушевская, О. М. Теоретические проблемы источниковедения [Текст] / О. М. Медушевская. — М.: Изд-во МГИАИ, 2005.– 43 с.

6. Тихомиров, М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII вв. [Текст] / М. Н. Тихомиров. Вып. 1. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. — 496 с.

[Текст] / М. Н. Тихомиров. Вып. 1. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. — 496 с.

7. Шахматов, А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. Текст] / А. А. Шахматов. — М.: Академия наук СССР, 1938. — 374 с.

8. Черепнин, Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. [Электронный ресурс] / Л. В. Черепнин // Вопросы истории — 1971. № 5. — Режим доступа: http://rex-history.ru/. — (Дата обращения: 10.11.2015).

Основные термины (генерируются автоматически): летопись, источник, летописец, текст, автор, летописание, летописный свод, памятник, свод, троицкая летопись.

Летопись как жанр исторического повествования (Повесть временных лет Другой автор)

Повесть временных лет

Другой автор

Краткое изложение

Сочинения

21 сочинение

Сочинение

1. Летопись — жанр древнерусской литературы.

Летопись — жанр древнерусской литературы.

2. «Повесть временных лет»: о чем она?

3. Произведение, пронизанное патриотизмом и любовью.

Прежде чем говорить о «Повести временных лет» необходимо сказать, что же представляет собой летопись. Летописи — это памятники исторической письменности и литературы Древней Руси. Особенность летописи состоит в том, что все записи в ней велись в хронологической последовательности по годам. Летописи не создавались одним человеком, над ними трудились многие летописцы. Новая летопись непременно опиралась на предыдущие, составители включали в свои тексты материалы других летописцев. Отличительная особенность летописи состояла в том, что она не была сухой и беспристрастной. Летописцы давали событиям свои субъективные оценки, сопровождали различными дополнениями, комментариями. Итак, летопись можно назвать сводом разнородных жанров. В летопись входили тексты погодных записей, воинские повести, материалы из княжеских архивов. По определению Дмитрия Сергеевича Лихачева, летопись относится к числу «объединяющих жанров».

Самыми древними летописными сводами являются Лаврентьевская и Ипатьевская летописи. Лаврентьевская получила свое название по имени монаха Лаврентия, который переписал ее по заказу нижегородско-суздальского князя Дмитрия Константиновича в 1377 году. Ипатьевская летопись названа по Ипатьевскому монастырю в Костроме.

Вообще, летопись можно назвать главным, основополагающим жанром древнерусской литературы.

Летописание на Руси началось очень давно: примерно в первой половине .XI века. Центрами летописания стали крупные и развитые города — Киев и Новгород. Как правило, летописи писались монахами. Ведь именно монастыри в то время были центрами грамотности. Дело это было государственное, и зачастую летопись составлялась по поручению князя, игумена или епископа. Порой летопись отражала именно те события, которые были угодны князю, и реальное поражение на бумаге превращалось в победу. Но составители летописей, даже выполняя определенный «заказ», нередко проявляли самостоятельность, независимость мысли, а порой подвергали критике действия и поступки князей, если они казались им заслуживающими порицания. Летописец стремился к правдивости.

Летописец стремился к правдивости.

«Повесть временных лет» является выдающимся памятником не только древнерусской литературы, но и истории. Читая его, мы можем проследить историю становления древнерусского государства, его политический и культурный расцвет, начавшийся процесс феодального дробления.

«Повесть временных лет» была создана в первые десятилетия XII века, но до современного читателя дошла в составе летописных сводов более позднего времени. К самым старшим из них относятся вышеупомянутые Лаврентьевская и Ипатьевская летописи, а также Первая Новгородская летопись, датированные 1377, 1420, и 1330 годами.

Все последующие летописные своды XV-XVI веков непременно включали в себя «Повесть временных лет», кончено, подвергая ее обработке — как редакционной, так и стилистической.

Летописец, создавший «Повесть временных лет», не известен нам. Ученые лишь могут предполагать, что автором ее был Нестор, монах Киево-Печерского монастыря.Летописец сравнивал книги с реками: «Се бо суть реки, напояющие вселенную». Это сравнение можно применить и к самой летописи. Ведь она является не только литературным, но и историческим памятником. Летопись величаво, неспешно, повествует нам о событиях, происходивших на русской земле, и каждый ее герой — реально существующее лицо. Самые различные жанры, входящие в «Повесть временных лет», являются как бы притоками этой .полноводной и бурной реки. Они не только делают ее уникальным произведением, но и придают ей неповторимые, яркие черты, делают этот памятник более сильным в художественном смысле.

Это сравнение можно применить и к самой летописи. Ведь она является не только литературным, но и историческим памятником. Летопись величаво, неспешно, повествует нам о событиях, происходивших на русской земле, и каждый ее герой — реально существующее лицо. Самые различные жанры, входящие в «Повесть временных лет», являются как бы притоками этой .полноводной и бурной реки. Они не только делают ее уникальным произведением, но и придают ей неповторимые, яркие черты, делают этот памятник более сильным в художественном смысле.

«Повесть временных лет» — это зеркало, в котором ярко и четко отразилась жизнь того времени. Здесь мы видим и идеологию верхов феодального общества, и народные думы и чаяния.

Великий памятник начинается простыми и вместе с тем величественными словами: «Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля».

Изначально летопись повествует о славянах, их возникновении, обычаях, жизненном укладе, отделении от тех 72- х народов, которое произошло после вавилонского столпотворения.

Летопись рассказывает нам о самых важных событиях в истории страны: создании славянской азбуки Кириллом и Мефодием, призвании варягов, походе на Византию, завоевании Киева Олегом, его жизни и смерти, о княжении Ольги.

Большую роль в «Повести временных лет» играет такая тема, как крещение Руси. Ведь с приходом христианства на Русь жизнь наших предков сильно изменилась.

Немалое место в «Повести…» отводиться различным преданиям и сказаниям, созданным народом. Они не только обогащают летопись как художественное произведение, но и выражают точку зрения простых людей на историю нашей страны.

«Повесть временных лет» проникнута патриотической идеей объединения русской земли против внешних врагов и осуждением братоубийственных усобиц. Этим объясняется введение в летопись исторических свидетельств княжеских преступлений.

В летописи также можно встретить большое количество похвал — как князьям, так и книгам. По мнению летописца, мудрый князь непременно должен быть начитанным, а книга есть источник мудрости: «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на путь покаянья, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания».

Это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания».

«Повесть временных лет» стала также источником вдохновения для многих талантливых писателей. Образы Владимира, Святослава, Олега отразились в произведениях А. С. Пушкина, К. Ф. Рылеева и др.

На мой взгляд, главный урок, который мы можем извлечь из «Повести временных лет» — это уважение к историческому прошлому нашего народа. Прикасаясь к истории нашей родины, мы лучше понимаем своих предков, их психологию и уклад жизни.

Другие сочинения по этому произведению

Смерть Олега от своего коняКультура Древней РусиПовесть временных лет летопись – художественный анализО чем рассказала летопись «Повесть временных лет»«Повесть временных лет». Летопись как жанр исторического повествованияСочинение на историческую темуПовесть временных лет«Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве»Художественное сознание в русской литературе: «Повесть временных лет»Образ иноплеменников по «Повести временных лет» (1060-1110)Что такое «Повесть временных лет»Летопись «Повесть временных лет»«Повесть временных лет» в контексте культуры Древней РусиО «Повести временных лет»Летопись фактов всемирной истории – «Повесть временных лет»Сказание о походе князя Олега на Царьград«Повесть временных лет» древнейшая летопись нашего народаОбъединение летописных сводов «Повесть временных лет»Жизнь наших далеких предков из «Повести временных лет»«Повесть временных лет». Универсальных характер произведения

Универсальных характер произведения

|

Что такое история?

История – это изучение прошлого, особенно людей, обществ, событий и проблем прошлого, а также наши попытки понять их. Это стремление, общее для всех человеческих обществ.

1 Истории, идентичность и контекст

2 «История» и «прошлое»

3 Пересмотр и историография

4 Изучение великих личностей

5 Изучение «ветров перемен»

6 Изучение вызова и ответа

7 Изучение диалектики

8 Изучение неожиданного

Истории, идентичность и контекст

История может принимать форму потрясающей истории, непрерывного повествования, наполненного великими личностями и рассказы о суматохе и триумфе. Каждое поколение добавляет в историю свои главы, переосмысливая и находя новое в уже написанных главах.

История дает нам чувство идентичности. Понимая, откуда мы пришли, мы можем лучше понять, кто мы есть. История дает ощущение контекста нашей жизни и нашего существования. Это помогает нам понять, как обстоят дела и как мы можем приблизиться к будущему.

Понимая, откуда мы пришли, мы можем лучше понять, кто мы есть. История дает ощущение контекста нашей жизни и нашего существования. Это помогает нам понять, как обстоят дела и как мы можем приблизиться к будущему.

История учит нас, что значит быть человеком, освещая великие достижения и катастрофические ошибки человечества. История также учит нас на собственном примере, предлагая подсказки о том, как мы можем лучше организовать наше общество и управлять им на благо всех.

История — это не «прошлое», это наши попытки понять и объяснить прошлое

«История» и «прошлое»

Те, кто плохо знаком с историей, часто думают история и прошлое это одно и то же. Это не тот случай. Прошлое относится к более раннему времени, людям и обществам, населявшим его, и событиям, которые там происходили. История описывает наши попытки исследовать, изучать и объяснять прошлое.

Это небольшая разница, но важная. То, что произошло в году в прошлом году, зафиксировано во времени и не может быть изменено. Напротив, история меняется регулярно. Прошлое конкретно и неизменно, но история — это непрекращающийся разговор о прошлом и его значении.

Напротив, история меняется регулярно. Прошлое конкретно и неизменно, но история — это непрекращающийся разговор о прошлом и его значении.

Слово «история» и английское слово «история» происходят от латинского historia , что означает повествование или отчет о прошлых событиях. История сама по себе является собранием тысяч историй о прошлом, рассказанных множеством разных людей.

Редакция и историография

Так как этих историй очень много, они часто изменчивы, противоречивы и противоречивы. Это означает, что история подвергается постоянному пересмотру и переосмыслению. Каждое поколение смотрит на прошлое своими глазами. Он применяет другие стандарты, приоритеты и ценности и делает разные выводы о прошлом.

Изучение особенностей истории и ее изменений с течением времени называется историографией.

Как и сами исторические нарративы, наше понимание того, что такое история и какую форму она должна принимать, является гибким и открытым для обсуждения. Пока люди изучают историю, историки выдвигают разные идеи о том, как следует изучать, создавать, писать и интерпретировать прошлое.

Пока люди изучают историю, историки выдвигают разные идеи о том, как следует изучать, создавать, писать и интерпретировать прошлое.

Как следствие, историки могут по-разному подходить к истории, используя разные идеи и методы и сосредотачиваясь на разных аспектах или расставляя приоритеты. В следующих параграфах обсуждаются несколько популярных теорий истории.

Изучение великих личностей

Греческий историк ПлутахСогласно древнегреческому писателю Плутарху, истинная история — это изучение великих лидеров и новаторов. Выдающиеся личности определяют ход истории благодаря своей личности, силе характера, амбициям, способностям, лидерству или творчеству.

Истории Плутарха были написаны почти как биографии или истории «жизни и времени» этих людей. Они объяснили, как действия этих великих личностей сформировали курс их наций или обществ.

Подход Плутарха послужил моделью для многих более поздних историков. Иногда ее называют историей «сверху вниз» из-за того, что она сосредоточена на правителях или лидерах.

Одним из преимуществ этого подхода является его доступность и относительная простота. Исследовать и писать о людях не так сложно, как исследовать более сложные факторы, такие как социальные движения или долгосрочные изменения. Плутархианский акцент на личности часто более интересен и доступен для читателей.

Основная проблема с этим подходом заключается в том, что он может обойти, упростить или упустить из виду исторические факторы и условия, которые не исходят от важных лиц, такие как народные волнения или экономические изменения.

Изучение «ветров перемен»

Падение Берлинской стены в 1989 году, момент «ветров перемен» Другие историки уделяли меньше внимания отдельным лицам и применяли более тематический подход, рассматривая факторы и силы, вызывающие значительные исторические изменения . Некоторые сосредотачиваются на том, что в общих чертах можно назвать «ветром перемен»: мощным идеям, силам и движениям, которые формируют или влияют на то, как люди живут, работают и думают.

Эти великие идеи и движения часто инициируются или движутся влиятельными людьми, но они становятся гораздо более мощными движущими силами перемен. По мере того как «ветры перемен» нарастают, они формируют или влияют на политические, экономические и социальные события и условия.

Одним из примеров заметного «ветра перемен» было христианство, которое сформировало правительство, общество и социальные обычаи в средневековой Европе. Другим было европейское Просвещение, подорвавшее старые представления о политике, религии и мире природы. Это вызвало длительный период любопытства, образования и инноваций.

Марксизм возник в конце 19 века и вырос, чтобы бросить вызов старому порядку в России, Китае и других странах, формируя правительство и общество в этих странах. Эпоха географических открытий, промышленная революция, деколонизация в середине 1900-х и откат восточноевропейского коммунизма в конце 1900-х — все это реальные примеры «ветров перемен».

Исследование вызовов и ответов

Некоторые историки, такие как британский писатель Арнольд Тойнби (1889-1975), считали, что исторические изменения обусловлены вызовами и ответами. Цивилизации определяются не только их руководством или условиями, но и тем, как они реагируют на сложные проблемы или кризисы.

Цивилизации определяются не только их руководством или условиями, но и тем, как они реагируют на сложные проблемы или кризисы.

Эти вызовы принимают разные формы. Они могут быть физическими, экологическими, экономическими или идеологическими. Они могут быть вызваны внутренним давлением или внешними факторами. Они могут исходить от своего народа или от посторонних.

Выживание и успех цивилизаций определяются тем, как они реагируют на эти вызовы. Это само по себе часто зависит от его сотрудников и от того, насколько они креативны, находчивы, адаптируемы и гибки.

История человечества наполнена множеством реальных примеров вызова и ответа. Многие страны столкнулись с сильными соперниками, войнами, стихийными бедствиями, экономическими спадами, новыми идеями, зарождающимися политическими движениями и внутренним инакомыслием.

Процесс колонизации, например, сопровождался серьезными проблемами как для колонизирующих поселенцев, так и для коренных жителей. Экономические изменения, такие как новые технологии и рост или сокращение торговли, создали проблемы в форме социальных изменений или классовой напряженности.

Изучение диалектики

Карл Маркс, создатель «материальной диалектики»В философии диалектика — это процесс, в котором две или более стороны с совершенно разными точками зрения достигают компромисса и взаимного согласия. Теория диалектики была применена к истории немецким философом Георгом Гегелем (1770-1831).

Гегель предположил, что большинство исторических изменений и результатов были обусловлены диалектическим взаимодействием. По Гегелю, на каждый тезис (предложение или «идею») существует антитезис (реакция или «противоположная идея»). Тезис и антитезис сталкиваются или борются, из чего возникает синтез («новая идея»).

Этот непрерывный процесс борьбы и развития открывает перед человечеством новые идеи и новые истины. Немецкий философ Карл Маркс (1818–1883) был учеником Гегеля и включил гегелевскую диалектику в свою собственную теорию истории, но с одним важным отличием.

Согласно Марксу, история была сформирована «материальной диалектикой»: борьбой между экономическими классами. Маркс считал, что владение капиталом и богатством лежит в основе большинства социальных структур и взаимодействий. Все классы борются и стремятся улучшить свои экономические условия, писал Маркс, обычно за счет других классов.

Маркс считал, что владение капиталом и богатством лежит в основе большинства социальных структур и взаимодействий. Все классы борются и стремятся улучшить свои экономические условия, писал Маркс, обычно за счет других классов.

Материальная диалектика Маркса нашла отражение в его язвительной критике капитализма, политической и экономической системы, в которой классы, владеющие капиталом, контролируют производство и эксплуатируют рабочих, чтобы максимизировать свою прибыль.

Изучение неожиданного

Убийство Франца Фердинанда в июне 1914 года вызвало огромные переменыНекоторые историки считают, что историю формируют случайные и неожиданные, спонтанные и неожиданные события.

Хотя история и исторические изменения обычно следуют шаблонам, они также могут быть непредсказуемыми и хаотичными. Несмотря на наше увлечение временными рамками и линейным развитием, история не всегда следует четкому и ожидаемому пути. Прошлое наполнено неожиданными происшествиями, неожиданностями и случайными открытиями.

Некоторые из них высвободили исторические силы и изменения, которые нельзя было предсказать, контролировать или остановить. Некоторые из них пришли в решающие моменты и послужили источником возгорания или «точкой воспламенения» для очень важных изменений. Открытие золота, например, вызвало золотую лихорадку, которая определила будущее целых народов.

В июне 1914 года автомобиль эрцгерцога Франца Фердинанда проехал по другому маршруту через Сараево и проехал бесцельно Гаврило Принцип, стечение событий, приведшее к Первой мировой войне.0035

Американский историк Дэниел Бурстин (1914–2004), сторонник этого увлечения историческими случайностями, утверждал, что если бы нос Клеопатры был короче, что уменьшало бы ее красоту, то мировая история могла бы быть радикально иной.

Информация для цитирования

Заголовок: «Что такое история?»

Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Стив Томпсон

Издатель: Alpha History

URL: https://alphahistory.

Например, история

включает в себя полный набор «знаний», от достоверных фактов до

рабочих гипотез, к общим теориям. В математике 2+2=4,

солидный факт. История гласит, что Элвис мертв, а Север победил

гражданская война. Нечего обсуждать.

Например, история

включает в себя полный набор «знаний», от достоверных фактов до

рабочих гипотез, к общим теориям. В математике 2+2=4,

солидный факт. История гласит, что Элвис мертв, а Север победил

гражданская война. Нечего обсуждать.  Это

частью любого исследовательского процесса. Но имейте в виду

что такие доказательства могут иметь отношение к более позднему исследованию

проект. Ни один запрос не будет потрачен впустую.

Это

частью любого исследовательского процесса. Но имейте в виду

что такие доказательства могут иметь отношение к более позднему исследованию

проект. Ни один запрос не будет потрачен впустую.  сродни тому, чтобы заглянуть в конец учебника и просто скопировать

правильный ответ

к математической или научной задаче. Это процесс, попытка

при борьбе с доказательствами, это имеет значение. Ты стал лучше

на практике, как и во всем стоящем. Ты будешь

вознагражден за вашу попытку работать историком, а не

повторяя то, что уже писали предыдущие историки. Так

копаться в первоисточниках с удовольствием и энергией; это

где веселье и действие. Нужно больше убедительности? Исследовать

почему

Страница «История изучения» для получения дополнительных ссылок и информации.

сродни тому, чтобы заглянуть в конец учебника и просто скопировать

правильный ответ

к математической или научной задаче. Это процесс, попытка

при борьбе с доказательствами, это имеет значение. Ты стал лучше

на практике, как и во всем стоящем. Ты будешь

вознагражден за вашу попытку работать историком, а не

повторяя то, что уже писали предыдущие историки. Так

копаться в первоисточниках с удовольствием и энергией; это

где веселье и действие. Нужно больше убедительности? Исследовать

почему

Страница «История изучения» для получения дополнительных ссылок и информации.  Историю часто рассматривают как огромное количество фактов, расположенных более или менее

хронологически неизменны, за исключением случайных раскопок

затерянный город открытия сундука с письмами на чердаке.

В лучшем случае это захватывающая и яркая костюмированная драма; в худшем случае

он становится утомительным, напыщенным каталогом фактов и имен, предназначенным для

мучить молодых. . . . Проблема заключается в том, чтобы представить историю как

история с фиксированным сюжетом и набором персонажей. Это правда, что это

подход является естественным и в некоторой степени неизбежным, особенно при

студенты получают свое первое систематическое знакомство с историей. Но

также возможно, что действительно критически важно, предложить по крайней мере

взгляд на совсем другую концепцию: история как динамический процесс.

Под этим я подразумеваю богатую, разнообразную, развивающуюся интеллектуальную систему, которая позволяет

нам достичь более глубокого и лучшего понимания нашего мира, действительно

себя.

Историю часто рассматривают как огромное количество фактов, расположенных более или менее

хронологически неизменны, за исключением случайных раскопок

затерянный город открытия сундука с письмами на чердаке.

В лучшем случае это захватывающая и яркая костюмированная драма; в худшем случае

он становится утомительным, напыщенным каталогом фактов и имен, предназначенным для

мучить молодых. . . . Проблема заключается в том, чтобы представить историю как

история с фиксированным сюжетом и набором персонажей. Это правда, что это

подход является естественным и в некоторой степени неизбежным, особенно при

студенты получают свое первое систематическое знакомство с историей. Но

также возможно, что действительно критически важно, предложить по крайней мере

взгляд на совсем другую концепцию: история как динамический процесс.

Под этим я подразумеваю богатую, разнообразную, развивающуюся интеллектуальную систему, которая позволяет

нам достичь более глубокого и лучшего понимания нашего мира, действительно

себя. В этом ключе история все еще имеет дело с прошлым, но она

концептуализирует прошлое в постоянном диалоге с постоянно наступающим настоящим,

тот, который отвечает на новые вопросы и раскрывает новые взгляды на

состояние человека. Это история, как ее понимают (и наслаждаются)

профессиональными историками, и давно пора позволить другим

в секрете» [Энтони Брандейдж, Путь к истокам, 1997,

стр. 1-2]

В этом ключе история все еще имеет дело с прошлым, но она

концептуализирует прошлое в постоянном диалоге с постоянно наступающим настоящим,

тот, который отвечает на новые вопросы и раскрывает новые взгляды на

состояние человека. Это история, как ее понимают (и наслаждаются)

профессиональными историками, и давно пора позволить другим

в секрете» [Энтони Брандейдж, Путь к истокам, 1997,

стр. 1-2]  которые построили мужчины и женщины. . . . Конкретность истории — это то, что дает ей силу привлекать внимание, напрягать воображение и изменять умы».0023 [Джойс Эпплби,

Американское историческое обозрение, февраль 1988 г., с. 12]

которые построили мужчины и женщины. . . . Конкретность истории — это то, что дает ей силу привлекать внимание, напрягать воображение и изменять умы».0023 [Джойс Эпплби,

Американское историческое обозрение, февраль 1988 г., с. 12]  Таким образом, я не утверждаю, что все версии прошлого равны или точны.

Мы будем постоянно сверять наши построения с конструкциями других ученых.

и против как можно большего количества доказательств, которые мы можем включить. Обратите внимание, что я НЕ

используя термин конструкции, как это делает Мишель-Рольф Труйе, для обозначения

к постмодернистскому взгляду на определение самой истории. В этом

последней точки зрения, «история становится одним из многих типов нарративов с

никакого особого отличия, кроме притворства истины» [ Заглушение

Прошлое , 1995, с. 6]. Неправильный! История явно отличается от

другие вымышленные рассказы, поскольку они должны быть основаны на доказательствах,

не фантастика. Все исторические объяснения должны быть основаны и связаны

непосредственно в прошлое с помощью подтверждающих доказательств. «Модернист

история не позитивистская в смысле стремления к фиксированному, тотальному

или абсолютная правда о прошлом. Как и постмодернистская история,

релятивистский, но с той разницей, что его релятивизм прочно укоренен

в реальности.

Таким образом, я не утверждаю, что все версии прошлого равны или точны.

Мы будем постоянно сверять наши построения с конструкциями других ученых.

и против как можно большего количества доказательств, которые мы можем включить. Обратите внимание, что я НЕ

используя термин конструкции, как это делает Мишель-Рольф Труйе, для обозначения

к постмодернистскому взгляду на определение самой истории. В этом

последней точки зрения, «история становится одним из многих типов нарративов с

никакого особого отличия, кроме притворства истины» [ Заглушение

Прошлое , 1995, с. 6]. Неправильный! История явно отличается от

другие вымышленные рассказы, поскольку они должны быть основаны на доказательствах,

не фантастика. Все исторические объяснения должны быть основаны и связаны

непосредственно в прошлое с помощью подтверждающих доказательств. «Модернист

история не позитивистская в смысле стремления к фиксированному, тотальному

или абсолютная правда о прошлом. Как и постмодернистская история,

релятивистский, но с той разницей, что его релятивизм прочно укоренен

в реальности. Он скептически относится к абсолютной истине, но не к частичной, случайной,

добавочные истины. Что еще более важно, он не отрицает реальности

само прошлое. Как политический философ, который делает это принципом

читать слова Древних в духе Древних, так

модернистский историк читает и пишет историю в этом духе, с

скрупулезное отношение к историчности, целостности, актуальности

прошлого» [Гертруда Химмельсфарб, в Тош, с. 290]

Он скептически относится к абсолютной истине, но не к частичной, случайной,

добавочные истины. Что еще более важно, он не отрицает реальности

само прошлое. Как политический философ, который делает это принципом

читать слова Древних в духе Древних, так

модернистский историк читает и пишет историю в этом духе, с

скрупулезное отношение к историчности, целостности, актуальности

прошлого» [Гертруда Химмельсфарб, в Тош, с. 290]  Недостаточно предоставить им научные упражнения в обращении с фактами, на которых они могли бы обострить свой ум. Мы должны научить их, как выйти за пределы их собственной культурной кожи и проникать в умы других, не только в умы наших предков, хотя это чрезвычайно ценно, но и в умы наших современников, унаследовавших другой опыт от прошлого». [Майкл Ховард в Tosh, стр. 181, 185.]

Недостаточно предоставить им научные упражнения в обращении с фактами, на которых они могли бы обострить свой ум. Мы должны научить их, как выйти за пределы их собственной культурной кожи и проникать в умы других, не только в умы наших предков, хотя это чрезвычайно ценно, но и в умы наших современников, унаследовавших другой опыт от прошлого». [Майкл Ховард в Tosh, стр. 181, 185.]  [Брандейдж, Путь к источникам, 1997, с. 16 ]

[Брандейдж, Путь к источникам, 1997, с. 16 ] .. Люди делают свою собственную историю, но только при определенных обстоятельствах и условиях: мы действуем через мир правил, который наше действие создает, ломает и обновляет, — мы существа правил, правила являются нашими творениями: мы создаем свой собственный мир — мир противостоит нам как неумолимая и автономная система социальных фактов». [Э. P. Thompson, цитируется Филипом Абрамсом в Tosh, стр. 227-228] Иными словами, исследуйте волю, желания и усилия отдельных людей. Затем сделайте шаг назад и найдите ограничения и возможности, окружающие этого человека, исходя из социального класса, расы, пола и других переменных. Два человека в одинаковых обстоятельствах могут иметь очень разный исторический опыт, в зависимости от того, как общество определяет и рассматривает их роли.

.. Люди делают свою собственную историю, но только при определенных обстоятельствах и условиях: мы действуем через мир правил, который наше действие создает, ломает и обновляет, — мы существа правил, правила являются нашими творениями: мы создаем свой собственный мир — мир противостоит нам как неумолимая и автономная система социальных фактов». [Э. P. Thompson, цитируется Филипом Абрамсом в Tosh, стр. 227-228] Иными словами, исследуйте волю, желания и усилия отдельных людей. Затем сделайте шаг назад и найдите ограничения и возможности, окружающие этого человека, исходя из социального класса, расы, пола и других переменных. Два человека в одинаковых обстоятельствах могут иметь очень разный исторический опыт, в зависимости от того, как общество определяет и рассматривает их роли. По крайней мере, она может дополнить

тридцатисекундные звуковые фрагменты наших дней с перспективами, взятыми из столетий человеческого

опыт». [Уолтер Л. Арнштейн, в Адельсоне, стр. 20]

По крайней мере, она может дополнить

тридцатисекундные звуковые фрагменты наших дней с перспективами, взятыми из столетий человеческого

опыт». [Уолтер Л. Арнштейн, в Адельсоне, стр. 20]  подсознание. Тогда вам придется принять тот факт, что большая часть вашей жизни

предопределено глобальным давлением, которое затрагивает все языковые, этнические и культурные

разнообразие; построение вашего будущего определяется факторами, находящимися вне вашего контроля».0023 [Теодор Х. Фон Лауэ, Адельсон, с. 238]

подсознание. Тогда вам придется принять тот факт, что большая часть вашей жизни

предопределено глобальным давлением, которое затрагивает все языковые, этнические и культурные

разнообразие; построение вашего будущего определяется факторами, находящимися вне вашего контроля».0023 [Теодор Х. Фон Лауэ, Адельсон, с. 238]  Каждый вносит какой-то вклад, либо отрицательный, либо

положительное, в прогрессе цивилизации, что в совокупности имеет смысл. Я думаю

Понимание исторического процесса препятствует проникновению разделяющих и разрушительных сил в

обгоняя нас. Я думаю, что понимание истории имеет психологическую ценность, поскольку оно дает нам

представления о том, чем являются люди и чем они отличаются от животных. К счастью,

у нас есть восстанавливаемое ощущение того, что произошло в прошлом, которое историки могут задокументировать. я

думаю, что человечество должно найти некоторое утешение в понимании того, что каждое поколение имело свое

проблемы, потери, бедствия, разочарования и победы. Завтра может не быть

отличается тем, что мы будем продолжать делать грубые ошибки» 9.0023 [Томас Д. Кларк, у Адельсона, с. 37]

Каждый вносит какой-то вклад, либо отрицательный, либо

положительное, в прогрессе цивилизации, что в совокупности имеет смысл. Я думаю

Понимание исторического процесса препятствует проникновению разделяющих и разрушительных сил в

обгоняя нас. Я думаю, что понимание истории имеет психологическую ценность, поскольку оно дает нам

представления о том, чем являются люди и чем они отличаются от животных. К счастью,

у нас есть восстанавливаемое ощущение того, что произошло в прошлом, которое историки могут задокументировать. я

думаю, что человечество должно найти некоторое утешение в понимании того, что каждое поколение имело свое

проблемы, потери, бедствия, разочарования и победы. Завтра может не быть

отличается тем, что мы будем продолжать делать грубые ошибки» 9.0023 [Томас Д. Кларк, у Адельсона, с. 37]  расстройство дефицита внимания во Всемирной паутине, способствующее нашей социальной амнезии?]

расстройство дефицита внимания во Всемирной паутине, способствующее нашей социальной амнезии?] Большинство практикующих историков отвергают недавние причуды философского нигилизма и антиэмпиризма «большой теории», постмодернизма, деконструкции и «культурологических исследований». Применение таких теорий к художественной литературе не оказывает существенного влияния — одна версия вымысла может быть столь же убедительной, как и другая. Однако утверждение, что одно прочтение исторического (фактического) текста ничуть не хуже другого, явно абсурдно. Либо Элвис мертв, либо нет — мы проверяем предположение доказательствами. Независимо от идеологии, культуры или теоретических взглядов, некоторые непреодолимые исторические факты остаются. Это прерогатива историка.

Большинство практикующих историков отвергают недавние причуды философского нигилизма и антиэмпиризма «большой теории», постмодернизма, деконструкции и «культурологических исследований». Применение таких теорий к художественной литературе не оказывает существенного влияния — одна версия вымысла может быть столь же убедительной, как и другая. Однако утверждение, что одно прочтение исторического (фактического) текста ничуть не хуже другого, явно абсурдно. Либо Элвис мертв, либо нет — мы проверяем предположение доказательствами. Независимо от идеологии, культуры или теоретических взглядов, некоторые непреодолимые исторические факты остаются. Это прерогатива историка. Во-вторых, все они придерживаются относительного взгляда на понятия истины и знания. Большинство отрицает, что мы можем знать что-либо с уверенностью, и верят, что разные культуры создают свои собственные истины. В-третьих, большинство отрицает способность людей вступать в какой-либо прямой контакт с реальностью или получать к ней доступ. Вместо этого они поддерживают форму лингвистического идеализма, согласно которой мы заперты в замкнутой системе языка и культуры. , который относится не за пределы нашего разума к внешнему миру, а только внутренне к самому себе.0006 Несмотря на призывы тех, кто утверждает, что более широкое принятие теории обогатило бы историю, широкого признания любого из этих последних трех пунктов было бы достаточно, чтобы навсегда убить дисциплину в том виде, в каком она практиковалась. Первая подрывает методологию исторического исследования; второй уничтожает различие между историей и вымыслом; третье означает не только невозможность доступа к прошлому, но и то, что у нас нет достаточных оснований полагать, что независимое от нас прошлое когда-либо имело место.

Во-вторых, все они придерживаются относительного взгляда на понятия истины и знания. Большинство отрицает, что мы можем знать что-либо с уверенностью, и верят, что разные культуры создают свои собственные истины. В-третьих, большинство отрицает способность людей вступать в какой-либо прямой контакт с реальностью или получать к ней доступ. Вместо этого они поддерживают форму лингвистического идеализма, согласно которой мы заперты в замкнутой системе языка и культуры. , который относится не за пределы нашего разума к внешнему миру, а только внутренне к самому себе.0006 Несмотря на призывы тех, кто утверждает, что более широкое принятие теории обогатило бы историю, широкого признания любого из этих последних трех пунктов было бы достаточно, чтобы навсегда убить дисциплину в том виде, в каком она практиковалась. Первая подрывает методологию исторического исследования; второй уничтожает различие между историей и вымыслом; третье означает не только невозможность доступа к прошлому, но и то, что у нас нет достаточных оснований полагать, что независимое от нас прошлое когда-либо имело место. Другими словами, если историки позволят себя подтолкнуть к этой теоретической пропасти, они сами себя и свою дисциплину вымрут».0023 [Кейт Виндшуттл, Убийство истории: как литературоведы и социальные теоретики убивают прошлое, 1996, стр. 36-37]

Другими словами, если историки позволят себя подтолкнуть к этой теоретической пропасти, они сами себя и свою дисциплину вымрут».0023 [Кейт Виндшуттл, Убийство истории: как литературоведы и социальные теоретики убивают прошлое, 1996, стр. 36-37]  Разница только в масштабе». [William H. McNeil, in Adelson, p. 179]

Разница только в масштабе». [William H. McNeil, in Adelson, p. 179]  Историки должны помочь студентам стать менее равнодушными к людям, кроме их соседей по соседству. Другими словами, я считаю, что историки должны играть

большую роль в формировании того, как люди идентифицируют себя с человеческой расой, и в их

отношения с остальным миром» 9.0023 [Дарлин Кларк Хайн, в Адельсоне, с. 119]

Историки должны помочь студентам стать менее равнодушными к людям, кроме их соседей по соседству. Другими словами, я считаю, что историки должны играть

большую роль в формировании того, как люди идентифицируют себя с человеческой расой, и в их

отношения с остальным миром» 9.0023 [Дарлин Кларк Хайн, в Адельсоне, с. 119]  .. [цитируя историка Ричарда Уайта ] «Любая хорошая история начинается со странностей. Прошлое не должно быть удобным. Прошлое не должно быть знакомым эхом настоящего, ибо если оно знакомо, зачем возвращаться к нему? Прошлое должно быть таким странным, что вы удивляетесь, как вы и люди, которых вы знаете и любите, могли родиться из такого времени».0023 [Сэм Уайнберг, Историческое мышление и другие противоестественные действия, 2001, стр. 5, 11]

.. [цитируя историка Ричарда Уайта ] «Любая хорошая история начинается со странностей. Прошлое не должно быть удобным. Прошлое не должно быть знакомым эхом настоящего, ибо если оно знакомо, зачем возвращаться к нему? Прошлое должно быть таким странным, что вы удивляетесь, как вы и люди, которых вы знаете и любите, могли родиться из такого времени».0023 [Сэм Уайнберг, Историческое мышление и другие противоестественные действия, 2001, стр. 5, 11]  Это также называется анахронизмом — наложение элементов одного периода времени на другой.

Это также называется анахронизмом — наложение элементов одного периода времени на другой.