ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА —[ Военная история ]— Каргалов В.В. Конец ордынского ига

Глава 12.

Военный деятель эпохи образования Российского государства

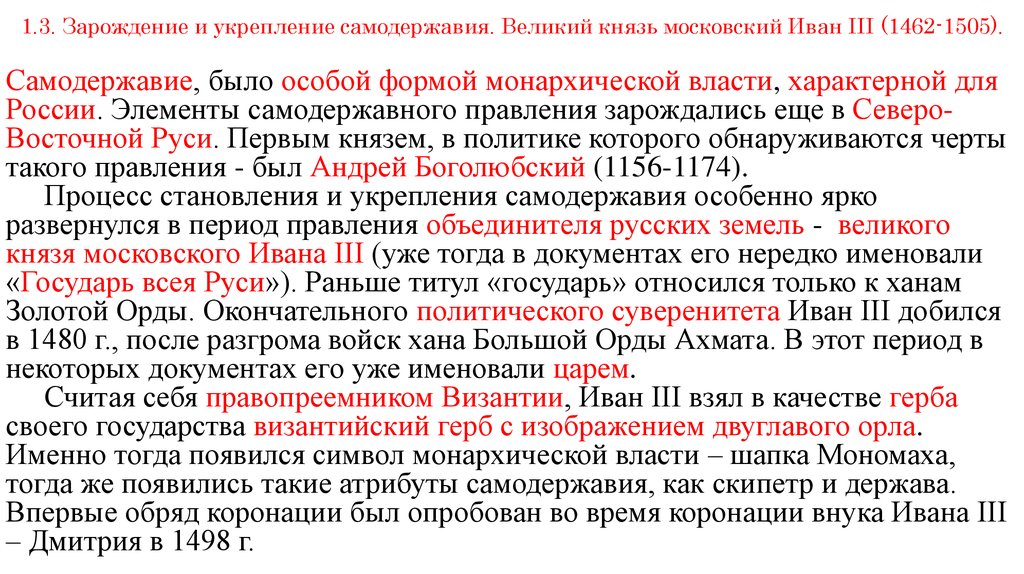

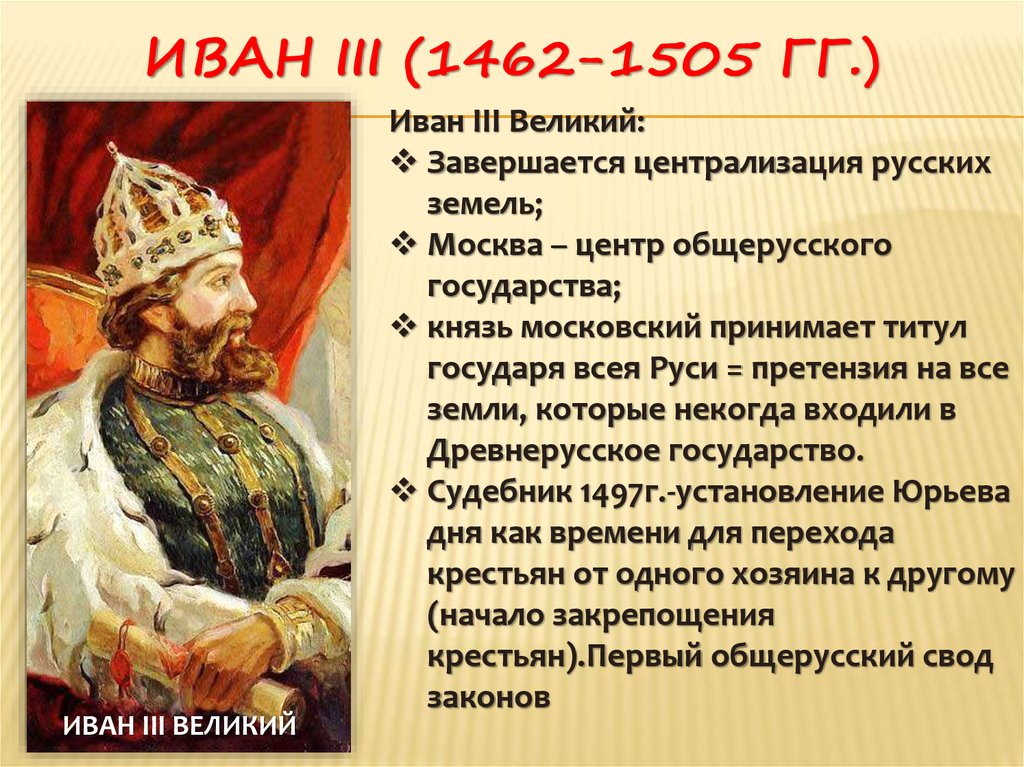

По летописям известны два прозвища Ивана III «Грозный» и «Великий», что очень знаменательно. Прозвища, которые добавлялись к княжеским именам, никогда не были случайными в русской истории. Почетным прозвищем «Невский» отмечены ратные доблести великого владимирского князя Александра Ярославича; за то же назван «Донским» его потомок, великий князь Дмитрий Иванович, победитель Мамая в Куликовской битве на Дону 1380 г. Прозвище «Калита» неплохо раскрывало сущность политики московского князя Ивана Даниловича. Ярославский князь Федор, ордынский «прислужник», был заклеймен в летописях прозвищем «Черный», а ничем не примечательного и нерешительного костромского князя Василия летописцы презрительно называли «Квашней».

Иван П1 был в представлении летописцев «Грозным» подобно внуку своему «грозному государю» Ивану IV и «Великим», как его более отдаленный преемник на российском престоле Петр I{224}.

Сохранилось описание внешности великого князя Ивана III, сделанное его современником Амвросием Контарини. Венецианский посол Контарини проезжал в 1476 г. через Москву и был принят великим князем. Контарини писал: «Великому князю на вид около 35 лет. Он высок ростом и худощав, но со всем тем красивый мужчина»{227}.

Попытка оценить военную деятельность Ивана III и его борьбу против ордынского владычества была сделана в середине XVI в., когда «Казанская война» снова сделала весьма актуальным вопрос о русско-ордынских отношениях. Автор «Казанского летописца» восторженно писал, что Иван III «восприет велие дерзновение, побарая [135] по крестьянстеи вере, и презре, преобиде.

Царь Иван Грозный в своих знаменитых посланиях называл своего деда Ивана III «мстителем неправдам», вспоминал «великого государя Ивана Васильевича, собирателя Руския земли и многим землям обладателя»{229}.

Весьма высокую оценку деятельности Ивана III находим и в иностранных источниках, причем в них особо подчеркивались именно внешнеполитические и военные успехи великого князя. Даже король Казимир IV, постоянный противник Ивана. III, характеризовал его как «вождя, славного многими победами, обладающего огромной казной», и предостерегал от «легкомысленного» выступления против его державы{230}.

В сочинении Михаила Литвина (1550) подчеркивались заслуги великого князя Ивана III в свержении ордынского ига и в расширении границ своего государства. «Великий князь Иоанн освободил себя и свой народ от… тирании… Сверх того, он распространил свои владения, подчинив себе Рязань, Тверь, Суздаль, Волок и другие соседние уделы. Он же отнял и присоединил к своим наследственным владениям литовские провинции: Новгород, Псков, Северщину и другие…» Особенно важно для нас указание Михаила Литвина на огромную популярность Ивана III как освободителя от ордынского ига в России. «Этот великий князь причтен своими к числу святых подвижников, как монарх, освободивший и расширивший свое отечество»

{232} (Курсив мой. В, К.) [136]

В, К.) [136]

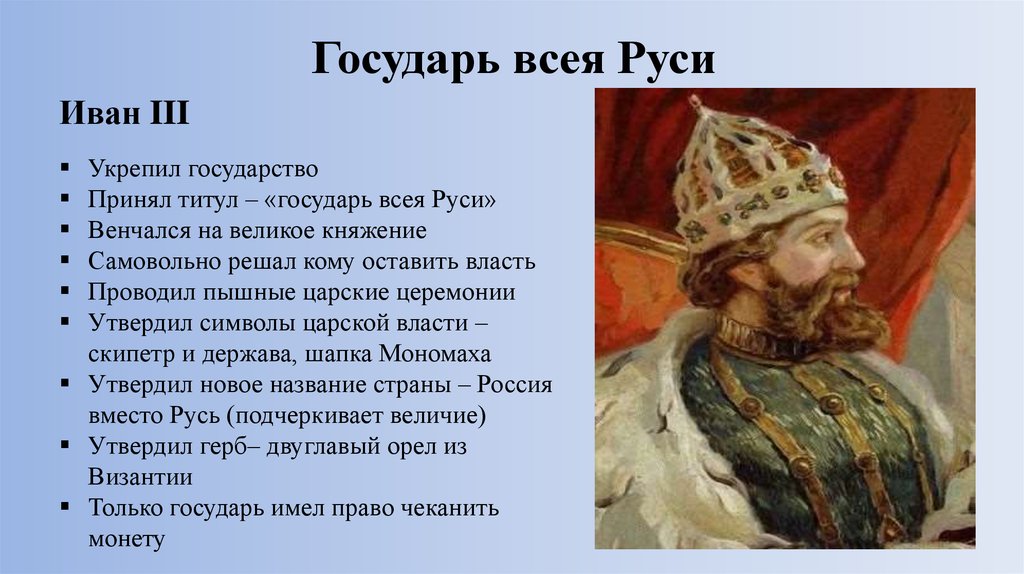

Даниил Принц из Бухова, побывавший в «Московии» в 1576 г., писал в своем сочинении, что Иван III, «одаренный великим духом, чрезвычайно расширил свое государство к востоку и затем мало-помалу присоединил к себе обширнейшие области… Он первый принял титул великого князя Владимирского, Московского и Новгородского и назвал себя государем всея Руси»{233}.

Рейнгольд Гейденштейн, известный историк и дипломат, статс-секретарь короля Стефана Батория, подчеркивал, что именно Иваном III были заложены основы могущества России. В своих «Записках о Московской войне» он писал: «Василию наследовал сын его Иоанн, который первый положил основание тому могуществу, до которого теперь дошли московитяне»; он «достиг такого могущества, что прочие князья от страха стали уступать ему и не было никого, кто бы противился его стремлениям… Он же первый свергнул и татарское иго»{234}. Кстати, именно Р. Гейденштейну принадлежит «авторство» выдумки о том, что к свержению ига Иван III был побужден «речами умной женщины Софии Греческой». Ю. А. Лимонов замечал по этому поводу: «Сообщение о том, что татарское иго было свергнуто благодаря Софье Палеолог, которая была умной и энергичной женщиной, заставившей своего супруга бросить вызов Золотой Орде, есть плод фантазии самого Гейденштейна»{235}. Однако выдумка Гейденштейна, подхваченная известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе.

Ю. А. Лимонов замечал по этому поводу: «Сообщение о том, что татарское иго было свергнуто благодаря Софье Палеолог, которая была умной и энергичной женщиной, заставившей своего супруга бросить вызов Золотой Орде, есть плод фантазии самого Гейденштейна»{235}. Однако выдумка Гейденштейна, подхваченная известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе.

Сам Жак Огюст де Ту высоко оценивал государственную и военную деятельность Ивана III, особо подчеркивая его заслуги в свержении ордынского ига. В «Истории своего времени» он писал: «Его (Василия Темного. B. К.) наследником был его сын Иван, который принял титул «Государь всея Руси» и который был назван великим», потому что «стряхнул гнусное ярмо» ордынского ига и подчинил «всех других князей России»{236}.

Во французской генеалогии некоторые авторы вообще начинали родословную русских правителей «от Иоанна III». Французские историографы конца XVI в.

C. и Л. Мартес писали, что Иван III «принял титул великого князя Владимира, Московии и Новгорода и государя Руси… и стал очень грозен после многих побед над соседями: поляками, татарами и другими, будучи счастлив в войне с ливонцами. Процарствовав 28 лет и [137] увековечив свое имя громкими делами, умер в 1505 г.»{237}.

Известный английский писатель, публицист и историк XVII в. Джон Мильтон в своем трактате «Московия» указывал, что именно с княжения Ивана III Россия стала известна в Европе как сильное и грозное государство. «Иван Васильевич первый прославил русское имя, до тех пор неизвестное»{238}.

Таким образом, отношение историков XVI и XVII вв. к великому князю Ивану III единодушно: это крупный государственный и военный деятель, «государь всея Руси», «Великий», прославивший свою страну, освободивший ее от ордынского ига.

Большой интерес для нас представляют «Записки о московитских делах» С. Герберштейна.

После общих рассуждений о том, что «Иоанн был очень счастлив» во всех делах, что ему «стали подчиняться все другие князья», Герберштейн переходит к описанию стиля Ивана III руководить военными событиями:

«Лично сам он только раз присутствовал на войне, именно, когда подвергались захвату княжества Новгородское и Тверское; в другое время он обыкновенно никогда не бывал в сражениях и все же одерживал победу; так что великий Стефан, знаменитый палатин Молдавии, часто вспоминал про него на пирах, говоря, что тот, сидя дома и предаваясь сну, умножает свою державу, а сам он, ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы…»{239}.

Не в этих ли особенностях военной деятельности Ивана III следует искать одну из причин непонимания современников?

Дело в том, что для предшествовавшего великому князю Ивану III времени идеалом был князь-воин, самолично ведущий в битву полки, как Александр Невский, или даже сражавшийся в боевом строю, «на первом сступе», подобно Дмитрию Донскому в Куликовской битве. Великий же князь Иван III выступал не в качестве воеводы, а как организатор войны, т. е. в роли, присущей не князю «удельного периода», а правителю складывавшегося централизованного государства. И его военная [138] деятельность во время войны с Ахмед-ханом в 1480 г. была не следствием какой-то «нерешительности» или «колебаний», а твердой тактической линией, придерживаясь которой, он в определенные моменты считал более важным заниматься неотложными внутренними делами, оставив войско под командованием своих ближайших родственников и надежных воевод. Такое непривычное поведение великого князя могло показаться непонятным и даже тревожным его современникам.

Великий же князь Иван III выступал не в качестве воеводы, а как организатор войны, т. е. в роли, присущей не князю «удельного периода», а правителю складывавшегося централизованного государства. И его военная [138] деятельность во время войны с Ахмед-ханом в 1480 г. была не следствием какой-то «нерешительности» или «колебаний», а твердой тактической линией, придерживаясь которой, он в определенные моменты считал более важным заниматься неотложными внутренними делами, оставив войско под командованием своих ближайших родственников и надежных воевод. Такое непривычное поведение великого князя могло показаться непонятным и даже тревожным его современникам.

Княжение Ивана III было временем, когда происходили коренные изменения в самом характере русского войска. Сущность этих изменений состояла в постепенном переходе от феодальных ополчений, свойственных периоду уделов, к общерусской армии складывавшегося Российского государства, на что единодушно указывают военные историки{240}. Новейший исследователь военного дела на Руси А. Н. Кирпичников отмечает: «Если в XIV столетии войско состояло из княжеских городских полков «коинждо и с своих градов с своими полки служачи великому князю», то веком позже армия в значительной мере набирается за счет отрядов дворовой челяди и мелких землевладельцев детей боярских и их воев «из всех городов и изо всех отчин». Право свободного отъезда или отделения постепенно заменяется регламентированным прикреплением целых групп людей и их дворов к земле и высшему феодалу. Растет класс военнослужилых людей, что расширило мобилизационные возможности страны». Развитие поместной системы выдвигает на смену младшим дружинникам, детским, отрокам, «молодцам» своеобразное кадровое офицерство: окруженных дворней служивых детей боярских и дворян. Для своего времени это прогрессивное явление, так как вместо своевольных боярских дружин собиралась организованная сила, подчинявшаяся центральной власти. Инициатором созыва общерусского профессионального войска, состоящего из воевод, детей боярских и «прочих воев», выступила великокняжеская Москва, по мере объединения русских земель создававшая и наиболее боеспособную «полевую армию».

Новейший исследователь военного дела на Руси А. Н. Кирпичников отмечает: «Если в XIV столетии войско состояло из княжеских городских полков «коинждо и с своих градов с своими полки служачи великому князю», то веком позже армия в значительной мере набирается за счет отрядов дворовой челяди и мелких землевладельцев детей боярских и их воев «из всех городов и изо всех отчин». Право свободного отъезда или отделения постепенно заменяется регламентированным прикреплением целых групп людей и их дворов к земле и высшему феодалу. Растет класс военнослужилых людей, что расширило мобилизационные возможности страны». Развитие поместной системы выдвигает на смену младшим дружинникам, детским, отрокам, «молодцам» своеобразное кадровое офицерство: окруженных дворней служивых детей боярских и дворян. Для своего времени это прогрессивное явление, так как вместо своевольных боярских дружин собиралась организованная сила, подчинявшаяся центральной власти. Инициатором созыва общерусского профессионального войска, состоящего из воевод, детей боярских и «прочих воев», выступила великокняжеская Москва, по мере объединения русских земель создававшая и наиболее боеспособную «полевую армию».

Общерусское войско находилось под единым командованием «государя всея Руси». Во главе отдельных ратей и полков стояли воеводы, назначенные великим князем и послушно проводившие в жизнь его приказы. Это делало необязательным личное присутствие Ивана III на театре военных действий. К тому же неизмеримо расширились масштабы военной деятельности великого князя: верховный командующий вооруженными силами, каким являлся великий князь, должен был охватить своим руководством всю страну. Увеличилось значение дипломатической подготовки войны в связи с выходом России на мировую арену. Создание выгодных для ведения войны внешнеполитических ситуаций требовало постоянных забот со стороны правителя государства, и это часто было важнее, чем непосредственное руководство военными действиями. Заботой великого князя являлось также то, что военные историки называют «политическим обеспечением» войны.

Заботой великого князя являлось также то, что военные историки называют «политическим обеспечением» войны.

В новых условиях было естественно, что великий князь Иван III выступал в первую очередь как организатор войны, передоверяя своим воеводам проведение отдельных операций или даже целой кампании. Война 1480 г. не была в этом отношении каким-то исключением. Подобным образом поступал Иван III и во время других войн, которыми так богато его княжение.

Попробуем проследить особенности военного искусства Ивана III на примере его войны с Новгородской феодальной республикой в 1471 г., в отношении которой летописцы не так тенденциозны, как в освещении событий свержения ордынского ига.

Планирование войны проводилось с тщательным учетом внешнеполитической ситуации. В Новгороде тогда резко активизировала свою деятельность антимосковская боярская партия во главе с вдовой посадника Борецкого Марфой и ее детьми. Тайное новгородское посольство заключило договор с королем Казимиром IV. В ноябре 1470 г. в Новгород приехал литовский князь Михаил Олелькович. Опасность перехода Новгорода под власть Литвы стала вполне реальной. Обстановка требовала немедленной военной акции против боярской республики, хотя в этом случае не исключалось прямое вмешательство в новгородско-московский конфликт Казимира IV. [140]

В ноябре 1470 г. в Новгород приехал литовский князь Михаил Олелькович. Опасность перехода Новгорода под власть Литвы стала вполне реальной. Обстановка требовала немедленной военной акции против боярской республики, хотя в этом случае не исключалось прямое вмешательство в новгородско-московский конфликт Казимира IV. [140]

В договоре Новгорода с Литвой был пункт о том что король должен «всести на конь за Великий Новгород, и со всею своею радою литовскою, против великого князя, и боронити Великий Новгород».

Иван III быстро собрал войско, выбрав для начала похода такой момент, когда прямая военная помощь новгородским боярам со стороны Казимира IV казалась наименее вероятной. Великий князь Иван III учитывал, что на открытую войну с Россией король мог решиться, только располагая объединенными силами Литвы и Польши, а в тот момент внутреннее положение не давало ему возможности объявить «посполитое рушение» и привлечь к походу польскую шляхту. Кроме того, обострились польско-венгерские отношения, которые отвлекали внимание Казимира IV от новгородских рубежей. Внешнеполитические расчеты Ивана III оказались правильными. Литва не помогла новгородским боярам{242}.

Внешнеполитические расчеты Ивана III оказались правильными. Литва не помогла новгородским боярам{242}.

Характерной чертой Ивана III военачальника было умение найти нужное «политическое обеспечение» войны. Так, подготовка к походу на Новгород велась им под лозунгами борьбы против «измены», за православную веру против «латинства». Самому походу он постарался придать характер большого общерусского политического акта. «Князь великий разосла по всю братью свою, и по все епископы земли своея, и по князи и по бояри свои, и по воеводы и по вся воя своя; и якоже вси снидошася к нему, тогда всем возвещает мысль свою, что ити на Новгород ратию, понеже бо и всем измеииша и накоеж-ды правды обретеся в них ни мало». В грамотах, направленных в Псков и в Тверь, великий князь подробно перечислял «вины» новгородцев: «Отчина моя Новгород Великий отступают от мене за короля, а архиепископа свово поставити им у его митрополита Григория Латынина суща». Перед выступлением из Москвы Иван III «прием благословение от митрополита Филиппа, и такоже от всех святителей земли своеа и от всего священного собора». Все эти политические мероприятия способствовали сплочению войска, оправдывали в глазах народных масс военную акцию против Новгорода, обеспечивали крепкий тыл для ведения войны.

Все эти политические мероприятия способствовали сплочению войска, оправдывали в глазах народных масс военную акцию против Новгорода, обеспечивали крепкий тыл для ведения войны.

События самого похода 1471 г. подробно описаны и проанализированы Е. А. Разиным, который прежде всего отмечает тщательную предварительную разработку плана похода, обсуждавшегося в Москве с привлечением «подручных» [141] князей, бояр и воевод. Поход с самого начала планировался как общерусское предприятие. Великий князь умело воспользовался внутренними противоречиями в Новгородской феодальной республике. На его стороне выступили военные силы из отдельных областей Великого Новгорода (псковичи, устюжане, вятчане).

Основная идея стратегического плана Ивана III заключалась в том, чтобы охватить Новгород с запада и востока, перекрыть все пути, ведущие в Литву, и отрезать город от его восточных владений, откуда могла подойти помощь. Это была идея изоляции Новгорода.

В самом плане войны была заложена ставка на инициативу и самостоятельность московских воевод, которые должны были действовать со своими ратями на большом удалении друг от друга.

Из самого существа плана вытекала роль великого князя как организатора войны, который разработал общий стратегический план наступления на Новгород, добился уяснения его воеводами отдельных ратей, обеспечил внешнеполитическую и внутриполитическую подготовку войны и должен был выступить с главными силами в благоприятный момент, подготовленный самостоятельными действиями воевод, наступавших на новгородские владения с разных сторон.

Московские рати двигались по сходящимся направлениям к главной цели похода Новгороду. Две сильные рати должны были выйти к городу с запада и востока, а третья начать «воевать» восточные владения боярской республики. Эта последняя рать выступила в поход раньше других, уже в конце мая.

В начале июня из Москвы выступила 10-тысячная рать Д. Д. Холмского и Ф. Д. Пестрого-Стародубского. Она направлялась через Старую Руссу к р. Шелоии, чтобы там соединиться с псковичами и вместе наступать на Новгород с запада. Вторая рать под командованием князя Оболенского-Стриги пошла на Вышний Волочек, чтобы дальше наступать на Новгород вдоль р. Меты с востока.

Меты с востока.

Главные силы Ивана III начали поход 20 июня и медленно двигались через Тверь и Торжок к южному берегу озера Ильмень По дороге к ним должно было присоединиться тверское войско.

Новгородские бояре собрали для обороны города большие силы. По летописным известиям, только в «конной [142] рати» насчитывалось 40 тысяч воинов (правда, Е. А. Разин считает эту цифру завышенной). Кроме того, была собрана «судовая рать».

Видимо, новгородские военачальники рассчитывали разгромить великокняжеское войско по частям. Движение великокняжеского войска отдельными ратями, казалось, благоприятствовало успеху этого плана. Новгородская конная «кованая» рать выступила к р. Шелони, чтобы не допустить соединения москвичей с псковичами и разбить князя Холмского. 12-тысячный отряд был выделен для обороны Заволочья, что объективно ослабило новгородские силы на главном направлении. Стратегический замысел Ивана III, направленный на разъединение новгородских сил, начал приносить свои плоды. Московские воеводы уже шли на Новгород «разными дорогами со всех рубежев». Особенно успешными были действия рати князя Холмского. Она сожгла Старую Руссу и двигалась к р. Шелони.

Московские воеводы уже шли на Новгород «разными дорогами со всех рубежев». Особенно успешными были действия рати князя Холмского. Она сожгла Старую Руссу и двигалась к р. Шелони.

Новгородцы решили воспользоваться отрывом этой рати от главных сил великокняжеского войска и уничтожить ее. Новгородская «судовая рать» пересекла озеро Ильмень. Часть войска высадилась у с. Коростына, а остальные новгородцы на судах поплыли вверх по р. Полисти, чтобы выйти в тыл князю Холмскому. Одновременно с фронта, со стороны р. Шелони, должна была подоспеть «конная рать» новгородцев. Задумано было неплохо, однако несогласованность между новгородскими ратями наряду с решительными действиями москвичей превратили этот хитроумный план в ловушку для самих новгородцев. Князь Холмский разгромил их по частям. 13 июля рать князя Холмского подошла к р. Шелони. На другом берегу, возле устья р. Дрянь, стояла новгородская конница. Несмотря на большое численное превосходство новгородцев, князь Холмский решил атаковать. 14 июля по бродам и вплавь москвичи неожиданно форсировали реку и напали на новгородцев. Отряд служилых татар, входивший в состав московской рати, обошел новгородский лагерь и внезапно напал с тыла.

14 июля по бродам и вплавь москвичи неожиданно форсировали реку и напали на новгородцев. Отряд служилых татар, входивший в состав московской рати, обошел новгородский лагерь и внезапно напал с тыла.

Решительный натиск москвичей и обходный маневр татарской конницы внесли замешательство в ряды новгородцев. Немаловажную роль опять сыграла несогласованность в действиях новгородских воевод. Многочисленный и хорошо вооруженный «владычный полк» вообще уклонился от боя. Не выдержав натиска, новгородцы [143] обратились в бегство. Путь на Новгород был открыт.

В это время Иван III с главными силами находился в Яжелбицах, примерно в 150 километрах от р. Шелони, но исход кампании был предрешен.

Неудачно складывались для новгородцев и «военные действия в Заволочье. 12-тысячная новгородская рать, посланная туда на судах, была разгромлена на Северной Двине войском Василия Образца. В самом Новгороде обострилась внутренняя борьба, «разделишася людие: иней хотяху за князя, и инии за короля литовьского».

В этой обстановке по инициативе архиепископа Феофила начались мирные переговоры. Они закончилисв подписанием в Коростыни нового московско-новгородского договора. «Литовская партия» в Новгороде была ослаблена, самостоятельность боярской республики значительно стеснена. Политические цели войны были достигнуты полностью, и Иван III, по словам летописца, «не поиде к Новугороду и возвратися оттуду с усть Шелони с честию и победою великою». Таким образом, после удачных действий передовых московских ратей для того, чтобы противники Москвы в Новгороде запросили мира, оказалась достаточной лишь демонстрация военной силы, которая заключалась в движении к городу главных сил великокняжеского войска. Сам великий князь так и не принял участия в боях{243}. Но можно ли из этого факта делать выводы о его нерешительности или трусости? Место руководителя военных сил Российского государства было не в первых рядах ратников.

Примерно так же действовал Иван III и в других крупных военных кампаниях. В 1481 г. 20-тысячную великокняжескую рать, вторгнувшуюся во владения Ливонского ордена и захватившую крепости Феллип и Тарваст, возглавлял не сам Иван III, а его воеводы. Во время пограничных войн с Литвой в конце XV начале XVI в. из-за «верховских княжеств» московские рати водили воеводы Даниил Щеня, Юрий Кошкин, князья Патрикеевы и другие опытные русские военачальники, а Иван III опять ограничился общим руководством войной и ее дипломатической подготовкой.

В 1481 г. 20-тысячную великокняжескую рать, вторгнувшуюся во владения Ливонского ордена и захватившую крепости Феллип и Тарваст, возглавлял не сам Иван III, а его воеводы. Во время пограничных войн с Литвой в конце XV начале XVI в. из-за «верховских княжеств» московские рати водили воеводы Даниил Щеня, Юрий Кошкин, князья Патрикеевы и другие опытные русские военачальники, а Иван III опять ограничился общим руководством войной и ее дипломатической подготовкой.

Великому князю удалось заключить союз с молдавским господарем, установить дружественные отношения с венгерским королем, сохранить военный союз с крымским ханом Менгли-Гиреем, активизировать деятельность сторонников Москвы в самом Великом княжестве Литовском. [144]

Внешнеполитическая изоляция Литвы сыграла важную роль в победе России. Война ознаменовалась блестящими успехами русского оружия. Разгром в 1500 г. 40-тысячного королевского войска под командованием гетмана Острожского справедливо выделяется военными историками как образец инициативы русских воевод, искусного управления войсками и умелого использования общего резерва{244}.

В войнах с Литвой проявились основные черты военного искусства Ивана III: стремление вести военные действия за пределами своей страны, наличие общего стратегического плана ведения войны, разработка серии ударов с разных направлений (что приводило к распылению сил противника), понимание необходимости постоянно владеть инициативой.

Несомненно, эти черты формировались десятилетиями, и их становление можно проследить и в событиях войны с Ахмед-ханом в 1480 г. В этих событиях следует искать прежде всего роль Ивана III как общего руководителя военных сил страны и организатора войны. Попытки оценивать военную деятельность великого князя с точки зрения его личного участия в тех или иных операциях представляются -ошибкой его «критиков». Возникает вопрос: почему в 1480 г. Иван III должен был действовать иначе, чем в других победоносных войнах своего времени?

При объективном анализе военных событий 1480 г. можно проследить и тщательность дипломатической подготовки Иваном III войны с Большой Ордой, и стремление к «политическому обеспечению»; можно наблюдать, как настойчиво проводил он общерусскую мобилизацию войска, вырабатывал общий стратегический план, наиболее отвечающий конкретной исторической обстановке, и последовательно, не взирая на непонимание и упреки современников, проводил этот план в жизнь. В определенные моменты политическая сторона войны оказывалась более значимой, чем чисто военная, и требовала личного участия великого князя; этим объясняется возвращение его в Москву для переговоров с мятежными братьями, вызвавшее впоследствии столько нареканий в его адрес. Правильно расставить акценты при описании событий 1480 г. основная задача исследователей этого сложного и противоречивого, но столь важного для истории нашей Родины времени.

В определенные моменты политическая сторона войны оказывалась более значимой, чем чисто военная, и требовала личного участия великого князя; этим объясняется возвращение его в Москву для переговоров с мятежными братьями, вызвавшее впоследствии столько нареканий в его адрес. Правильно расставить акценты при описании событий 1480 г. основная задача исследователей этого сложного и противоречивого, но столь важного для истории нашей Родины времени.

Царь Иван III. Особые приметы | История | Общество

Арина Забгаева

Примерное время чтения: 6 минут

15573

Категория: Люди

В 2020 году исполняется 580 лет со дня рождения русского царя Ивана III. Он родился 22 января 1440 года в семье великого московского князя Василия II Васильевича и княгини Марии Ярославны, дочери удельного князя Ярослава Боровского. Родился Иван III в день памяти апостола Тимофея и в честь этого святого и получил свое «прямое имя» (христианское имя, которое новорожденный получал в честь того святого, в день памяти которого родился). Ближайшим церковным праздником был день Перенесения мощей Иоанна Златоуста, в его честь будущий царь получил то имя, под которым наиболее известен.

Родился Иван III в день памяти апостола Тимофея и в честь этого святого и получил свое «прямое имя» (христианское имя, которое новорожденный получал в честь того святого, в день памяти которого родился). Ближайшим церковным праздником был день Перенесения мощей Иоанна Златоуста, в его честь будущий царь получил то имя, под которым наиболее известен.

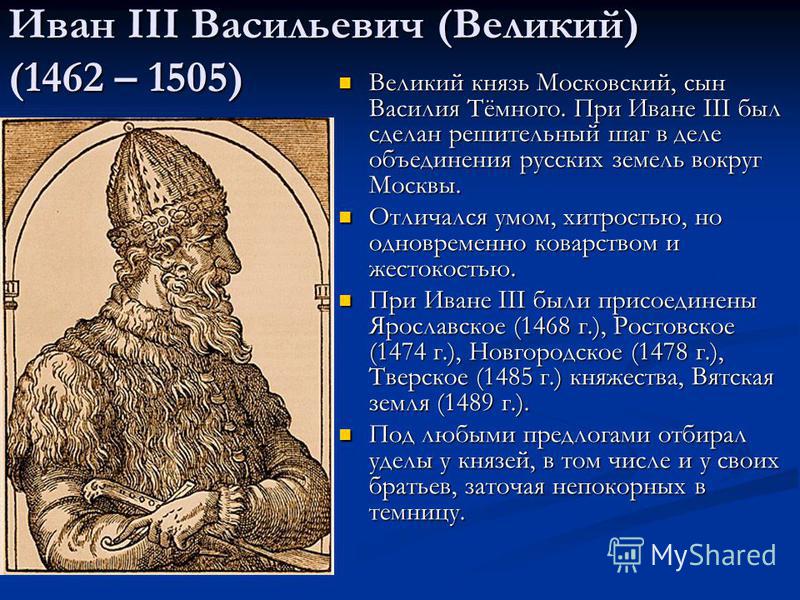

На детские годы Ивана пришлось два заговора: в результате первого углицкий князь Дмитрий Шемяка свергнул Василия II с московского княжения, а в результате второго отец Ивана III вернул себе Москву. В 1452 году будущий царь впервые отправляется в военный поход в качестве номинального главы войска: его посылают на устюжскую крепость Кокшенгу, на тот момент княжичу всего 12 лет. Иван вернулся в Москву с победой и 4 июня того же года обвенчался со своей невестой Марией Борисовной в Соборе Спаса на бору. В следующие несколько лет юный княжич становится соправителем своего отца, участвует еще в нескольких военных походах как номинальный командующий. В марте 1462 года Василий II тяжело заболел, а незадолго до этого он решил составить завещание. Согласно документу, подвластные ему земли надлежало разделить между всеми его детьми. Ивану как старшему доставалась основная территория государства (16 главных городов), а Москвой он должен был владеть вместе с братьями. 27 марта Василий II скончался, а Иван III беспрепятственно взошел на великокняжеский престол и исполнил волю отца, поделив земли согласно его завещанию.

В марте 1462 года Василий II тяжело заболел, а незадолго до этого он решил составить завещание. Согласно документу, подвластные ему земли надлежало разделить между всеми его детьми. Ивану как старшему доставалась основная территория государства (16 главных городов), а Москвой он должен был владеть вместе с братьями. 27 марта Василий II скончался, а Иван III беспрепятственно взошел на великокняжеский престол и исполнил волю отца, поделив земли согласно его завещанию.

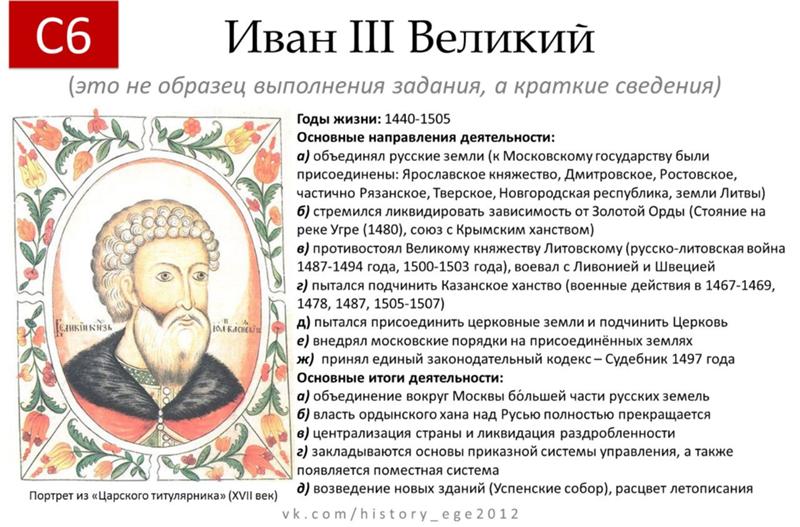

На протяжении всего правления главной целью Ивана III было так называемое «собирание земель русских»: он хотел объединить северо-восточную Русь в единое государство. На этом поприще князь добился определенного успеха. В начале своего княжения он получил Московское княжество, которое окружали другие русские земли, а своему сыну Василию III он передал страну, объединившую большую часть этих земель. Так, Ивану III удалось присоединить к Москве Тверское, Ярославское, Ростовское и часть Рязанского княжества, Новгородскую и Вятскую земли. А после победы над Великим княжеством Литовским в его власти оказались и Верховские княжества, Новгород-Северский, Чернигов, Брянск, Путивль, Курск и некоторые другие города.

А после победы над Великим княжеством Литовским в его власти оказались и Верховские княжества, Новгород-Северский, Чернигов, Брянск, Путивль, Курск и некоторые другие города.

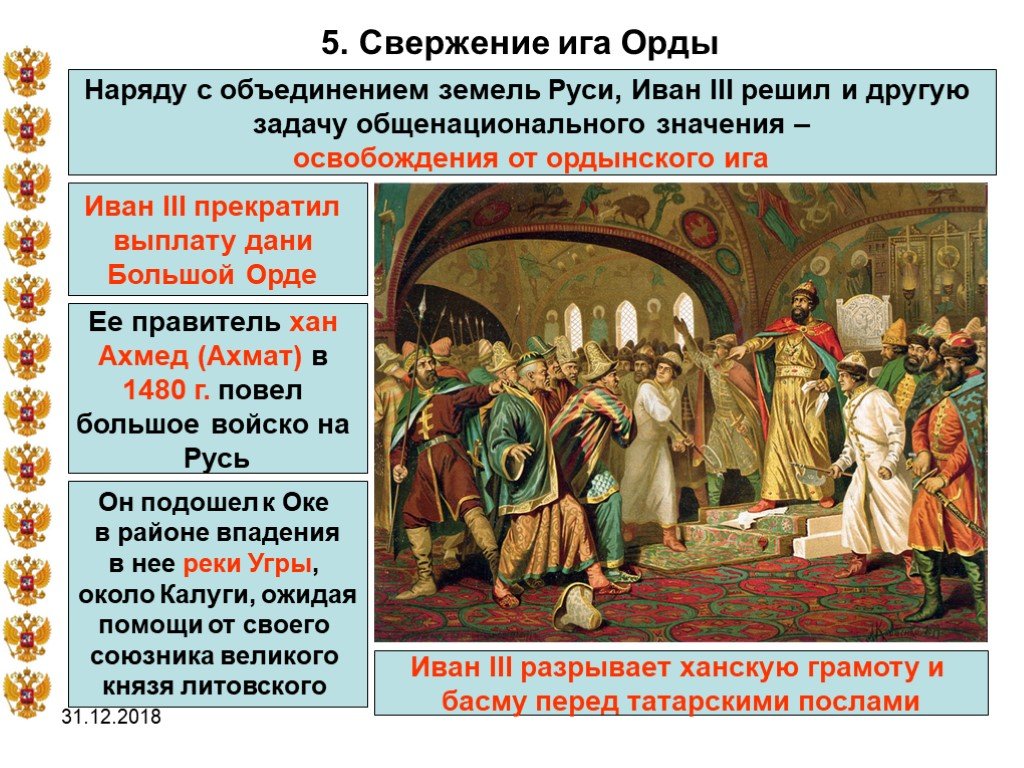

Еще одно из значительных достижений Ивана III — окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига. Несмотря на то, что Золотая Орда перестала существовать как единое государство примерно в 1459 году, после смерти хана Кичи Мухаммеда, русские князья продолжали уплачивать дань хану Большой Орды (одно из государств, которые образовались на территории Золотой Орды). Только в 1472 году (по другим источникам — в 1476 году) Иван III прекратил выплаты, что должно было привести к вооруженному столкновению с Большой Ордой. Однако до 1480 года правивший в то время хан Ахмат был занят борьбой с Крымским ханством, а летом того года его войска все-таки двинулись на Русь. Противники встретились на реке Угре, по которой проходила граница между московскими и литовскими землями. В результате знаменитого Стояния на реке Угре Русь окончательно освободилась от ордынской зависимости.

Иван III был дважды женат. Как упоминалось выше, его первой женой стала Мария Борисовна, дочь тверского князя Бориса Александровича. Первенец у них родился 15 февраля 1458 года, мальчика назвали Иваном. Княгиня умерла достаточно молодой: она скончалась 22 апреля 1467 года, не дожив до тридцатилетия. Похоронили ее в Кремле, в Вознесенском женском монастыре. Два года спустя Иван решил жениться во второй раз. Посовещавшись со своей матерью, боярами и митрополитом, царь решил согласиться на предложение папы римского и взять в жены византийскую царевну Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора Константина XI. Венчание состоялось 12 ноября 1472 года в кремлевском Успенском соборе. Во втором браке у Ивана III родилось еще девять детей: пятеро сыновей и четверо дочерей.

Нажмите для увеличения- Операция «Преемник». Почему Пётр Великий не подготовил себе замену? →

- «Всю жизнь свою провёл в дороге…».

10 фактов из жизни Александра I →

10 фактов из жизни Александра I → - Забытый реформатор. Короткая жизнь царя Фёдора Романова →

Иван IIIДревняя Русьособые приметы

Следующий материал

Также вам может быть интересно

- Шуйский в тюрьме, Филарет на коне. Реальная судьба героев сериала «Годунов»

- Молодые годы Ивана Васильевича. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?

- Годунов.

10 фактов о русском царе, которого талантливо оклеветал Пушкин

10 фактов о русском царе, которого талантливо оклеветал Пушкин - Династия Романовых. Семейное древо и факты о правлении

- Око за око. Первую гражданскую войну в России выиграл слепой

Новости СМИ2

Иван III Определение и значение

- Основные определения

- Викторина

- Примеры

- Британский

Сохраните это слово!

сущ.

«Иван Великий», 1440–1505, великий князь Московский 1462–1505.

ВИКТОРИНА

ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?

Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

Вопрос 1 из 7

Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

Слова рядом Иван III

ИУС, IV, ива, иван, Айвенго, Иван III, Иван IV, Ивано-Франковск, Ивано-Франковск, Иванов, Иваново

Dictionary.com Unabridged Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2022

Как использовать Ивана III в предложении

Только один фильм из «Звездных войн» получил рейтинг PG-13 — приквел 2005 года «Звездные войны. Эпизод III». : Месть ситхов.

Самые сочные слухи о «Звездных войнах: Пробуждение силы» (и некоторые опровергнутые)|Рич Гольдштейн|3 января 2015 г.|DAILY BEAST

День драфта, его фильм режиссера Айвена Райтмана о драфте НФЛ, собрал всего 28 миллионов долларов в прокате.

Самые большие бомбы 2014 года: «Секс-видео», вокал Мэрайи Кэри, «Как я встретил вашу маму» и многое другое|Кевин Фэллон|19 декабря 2014 г.|DAILY BEAST

Глаза таких людей, как Томас Патрик Каллен III , пожарный, отряд 41, муж, отец, 31 год.

Дик Чейни против «Несломленного»|Майк Барникл|15 декабря 2014 г.|DAILY BEAST

Но это часто рассматривается как не более чем попытка опорочить Эдуарда III на континенте.

Сексуальная жизнь Рэнди прапрапрадедушки короля Ричарда III|Том Сайкс|4 декабря 2014|DAILY BEAST

документальные фильмы.

Объединяющий крик против чрезмерной сексуальности нашей молодежи|Дэррил Робертс|30 ноября 2014 г.|DAILY BEAST

Громко читать; ибо громко и тихо — старая фраза; см. Брюс Барбура, III.

Произведения Чосера, том 1 (из 7) — Романт о розе; Незначительные стихи|Джеффри Чосер

Я увидел пулю, вонзившуюся в стену возле дивана, а Иван лежал так тихо и мирно, что я подумал, что он спит.

Тюремные мемуары анархиста|Александр Беркман

Мы также видим, откуда Чосер получил свой эпитет петуха — «обычный астролог» — в Troilus, iii.

Произведения Чосера, Том 1 (из 7) — Роман о Розе; Незначительные стихи|Джеффри Чосер

(iii) В районах, населенных в основном людьми с растущими семьями, темпы роста поразительны.

Доклад Специального комитета по моральным правонарушениям у детей и подростков|Oswald Chettle Mazengarb et al.

Иван оставался три часа, с тревогой наблюдая, не поднимется ли вода; но никто не пришел.

Черные бриллианты|Мистер Джкай

Британский словарь определений для Ивана III

Иван III

/ (ˈaɪvən) /

существительное

известный как Иван Великий. 1440–1505, великий князь Московский (1462–1505). Он расширил Московию, победил татар (1480 г.) и принял титул правителя всея Руси (1472 г.)

Английский словарь Коллинза — полное и полное цифровое издание 2012 г. © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins

Издательство 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 гг., 2012

© William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins

Издательство 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 гг., 2012

Иван III: первый великий царь и один из трагических

Президентская библиотека подготовила редкие материалы в ознаменование дня рождения русского царя Ивана III, отмечаемого 22 января.

Созванный Папой Римским Собор христианских церквей Евгения IV и утвержденный византийским императором Иоанном VIII, проходил в Ферраре, Флоренции и Риме с 1438 по 1445 год. Исидор, недавно назначенный самим Иосифом.

Политическая цель Собора для Ватикана состояла в том, чтобы вернуть православных правителей в католицизм (и, следовательно, восстановить покровительство римского понтифика над своими землями), а для Византии — получить поддержку Ватикана (и, следовательно, , из католических армий) в борьбе с турками. В июле 1439 года во Флоренции была подписана желанная уния. Однако уже на пути в Москву Исидор увидел непонимание и волнение людей, потому что, по словам С. Платонова в его «Лекциях по русской истории» 1917: «Сами греки тратят века на то, чтобы заставить русских ненавидеть католицизм». Прибыв в столицу, Исидор был взят под стражу. Через полгода после подписания унии, суровой зимой 1440 года, родился князь Иван.

Платонова в его «Лекциях по русской истории» 1917: «Сами греки тратят века на то, чтобы заставить русских ненавидеть католицизм». Прибыв в столицу, Исидор был взят под стражу. Через полгода после подписания унии, суровой зимой 1440 года, родился князь Иван.

Сложная религиозно-политическая обстановка, вызванная попытками сближения двух христианских религий, а также лютые морозы нового 1440 года, упоминаемые Никоновской летописью, окружали рождение и взросление Князя: непрекращающиеся потуги (В. Ключевские числа 90 из них в период с 1228 по 1462 год), пограничные споры с Польшей и Ливонским королевством, постоянные дипломатические столкновения (уплата дани ордынскому хану) и военные столкновения с Ордой. В 1445 году, после сокрушительного поражения в одном из таких столкновений, раненый отец Ивана, Василий II вместе со своими многочисленными боярами и детьми попал в плен.

Панический страх перед татарским нашествием охватил Москву. Воспользовавшись этим страхом, власть захватил дворянин Дмитрий Шемяка. Дмитрий, давно вынашивавший план мести за брата, распустил слух, что Василий готов отдать Москву хану за свободу; в результате заговора Василий II, отпущенный Ордой за выкуп, был схвачен, заточен в доме Шемяки и ослеплен там конюхом по имени Берестенья. В такой атмосфере рос молодой принц, бывший соправителем своего отца в последние годы его жизни.

Дмитрий, давно вынашивавший план мести за брата, распустил слух, что Василий готов отдать Москву хану за свободу; в результате заговора Василий II, отпущенный Ордой за выкуп, был схвачен, заточен в доме Шемяки и ослеплен там конюхом по имени Берестенья. В такой атмосфере рос молодой принц, бывший соправителем своего отца в последние годы его жизни.

28 марта 1462 года князь Иван стал великим князем Московским и всея Руси. Согласно лекциям Ключевского по «Российской истории», изданным в 1902 году и имеющимся в фондах Президентской библиотеки, Иван III «продолжил прежнее собирание территорий России, но не по-старому». «Не по-старому» означало, что уже не нужно было князю московскому воевать или плести интриги для присоединения новой земли, но часто случалось, чтобы сама земля в лице ее владельцев добровольно сдавалась великому князю.0013

Так было, например, в 1463 году, когда ярославские князья явились к нему с протянутой рукой. Так же был завоеван Новгород в 1470 году; Пермь в 1472 г. ; в 1474 г. ростовские князья продали свои оставшиеся земли Москве; Тверь окончательно присоединилась к Московии в 1485 году; Вятка в 1489 г.; в 1490-х годах под власть Московии перешел ряд князей. В целом при Иване III Московия увеличилась почти в два раза. Однако примечательно было не только это. Великорусская нация входила в состав Московского княжества со времен Дмитрия Донского, но именно в царствование Ивана III она образовала государство, то есть собирание земель становится народным делом.

; в 1474 г. ростовские князья продали свои оставшиеся земли Москве; Тверь окончательно присоединилась к Московии в 1485 году; Вятка в 1489 г.; в 1490-х годах под власть Московии перешел ряд князей. В целом при Иване III Московия увеличилась почти в два раза. Однако примечательно было не только это. Великорусская нация входила в состав Московского княжества со времен Дмитрия Донского, но именно в царствование Ивана III она образовала государство, то есть собирание земель становится народным делом.

«Москва была генеральным форпостом для бдения интересов и опасностей, одинаково знакомых и москвичу, и тверицу, и всякому русскому», — пишет Ключевский в своей «Русской истории». В связи с этим изменением изменился и характер внешних сношений: появились не враждебные княжества (или подписавшие мирный договор, но все же суверенные), имевшие свои частные связи, а огромное (более двадцати тысяч квадратных километров) ) национальное государство, имеющее внешние отношения с другими державами.

Прежде всего феномен национального государства отразился в представлении народа о себе, своем месте. На царствование Ивана III приходится окончательное отделение от Орды (которая к тому времени представляла собой фактически три враждующие Орды) и взятие Константинополя турками в 1453 году. Как уже упоминалось, народ не принял союза с латинянами, так что русский православный царь оставался единственным защитником истинной веры – «царем-католиком» (по И. Жданову), а русский народ был единственным приверженцем православия.

Неудивительно тогда, что старец Зосима после собора 1490 года сравнил Ивана III с Константином Великим, а Москву назвал «новым Иерусалимом». Пройдет совсем немного времени, и старец Фелофей открыто и громко объявит Москву Третьим Римом.

Важным этапом царствования Ивана III стала судебная реформа и принятие в 1497 г. Судебника – народного Судебника. С другой стороны, в результате отказа от назначения греков на митрополичьи кафедры произошло резкое сближение власти церковной и власти светской — первая фактически находилась в подчинении или конфликте со второй.

10 фактов из жизни Александра I →

10 фактов из жизни Александра I → 10 фактов о русском царе, которого талантливо оклеветал Пушкин

10 фактов о русском царе, которого талантливо оклеветал Пушкин