Краткая история создания поэмы «Двенадцать» А.Блока

В январе 1918 года Александр Блок написал поэму «Двенадцать», которая сразу получила много отзывов. Однако, вопреки ожиданиям самого автора, критики и литераторы не поняли основного замысла, а потому произведение было мало поддержано как товарищами, так и противниками творчества поэта.

Предпосылки к созданию

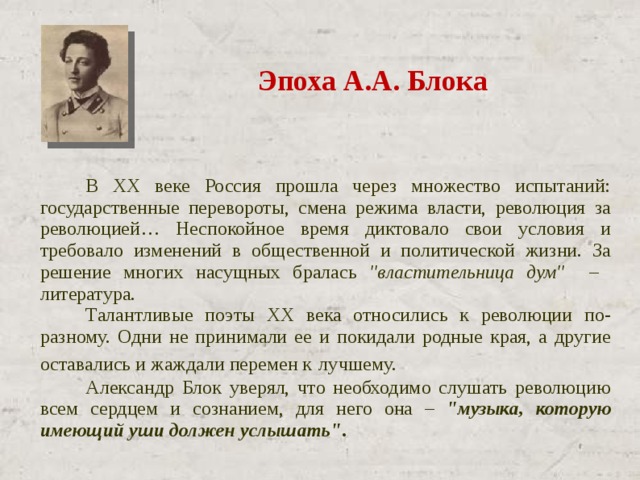

С февральской революции 1917 года прошел год, с октябрьской того же года — около двух месяцев. Вся страна в напряжении, ожидаются новые перевороты, ведущие к более серьезным изменениям. Такое состояние особенно сильно выражается в кругу творческих людей всех искусства. Поэт Александр Блок не стал исключением.

К тому же, подобные потрясения, затронувшие всю страну, особенно отразились в душе поэта, так как он лично воевал два года на фронте. Кровавые события в центре родной страны оказали влияние на Блока.

Написал поэму Александр Блок очень быстро, за один раз. А потом еще месяц сидел над изменением некоторых мест, которые, по его собственному мнению, не вписывались в общую идею. Процесс создания описан автором в его дневниковых записях. Первые строки, занесенные на бумагу, в окончательном варианте оказались не в начале истории, а в восьмой главе. Когда была окончена эта часть поэмы, тут же родились и семь глав до нее, а затем Блок написал еще четыре главы.

Процесс создания описан автором в его дневниковых записях. Первые строки, занесенные на бумагу, в окончательном варианте оказались не в начале истории, а в восьмой главе. Когда была окончена эта часть поэмы, тут же родились и семь глав до нее, а затем Блок написал еще четыре главы.

Самуил Алянский, беседовавший с Блоком в том числе и о поэме «Двенадцать» отмечает, что в черновых записях у автора было мало зачеркнутых строк, исправления состояли в основном в сносках и дополнительных строках на полях.

В один из дней работы над финальным вариантом произведения в дневнике Александр Блок пишет «Сегодня я — гений». Поэму он сравнивал с Музыкой, именно с большой буквы. Это одна из причин стиля произведения. Многие исследователи сравнивают строки «Двенадцать» с частушками, а современники даже говорили об особом «блатном» построении, который подслушал Блок у Михаила Савоярова — известного и пользующегося особой популярностью и благосклонностью у самой разной публики. Например, Александр Блок в 1818-1820-х годах вместе со своей женой Любовью Дмитриевной около 20 раз посещал выступления этого шансонье.

Критика и отзывы современников

Очень небольшое количество читателей поэмы поняли ее общий замысел. Возможно, основная проблема возникла из-за того, что поэта привыкли воспринимать серьезно, как певца революции, страдающего вместе с народом и вытаскивающего буквально из сердца строки.

Это произведение не стало исключением, но для донесение основной мысли Блок избрал нетипичный для своего творчества прием — сатиру.

С одной стороны, осудили «правые», ведь Иисус шел с красногвардейцами, а значит, логично предположить, что все кровавые методы, применяемые во славу революции, оправдывает Христос, а с ним и сам автор.

С другой стороны и «левые» не оценили поэму, чувствовалось в ней что-то неродное и для революционных взглядов. Например, О.Д. Каменева, комиссар Театрального отделение, отзывалось о произведении, как о вещи гениальной, но мысли, высказанные поэтом, считала слишком громкими и не допустимыми для большой сцены. О таком говорить надо шепотом, а желательно просто думать.

Среди друзей, понявших и поддержавших Блока в эту тяжелую минуту, оказались буквально единицы, среди которых Мейерхольд и Есенин. Другие же литераторы одно время отказывались даже выступать на вечерах, где будет звучать поэма «Двенадцать». Особенно автора задел отказ Ахматовой читать стихи на встрече литераторов. Александра Блока называли «Предателем», и он знал об этом. Но все же автор никогда не стыдился своего произведения, он честно выразил в нем собственные мысли, и даже правки вносить в поэму не планировал и никому не разрешал. Только перед самой смертью он дал наказ жене уничтожить все копии «Двенадцати». Связано это, вероятнее всего, было со сменой личного отношения поэта к революции и ее последствиям.

И хотя поэма не была принято общественностью в полной мере, иногда она все же звучала с трибун и сцен. Сам Блок не брал на себя смелость зачитывать стихи, так как считал, что не умеет делать это правильно. Он видел чтение поэмы в манере Савоярова — развязно и громко, поэтому отдавал чтение вслух своей жене, которая под руководством мужа делала это театрально и весьма грузно.

сочинение по литературе на Сочиняшка.Ру

Исторические события оставляют след не только в учебниках по истории, но и в художественной литературе. Поэму «Двенадцать», посвященную знаковым для российского народа событиям, называют вершиной творчества А. Блока. Писатель был участником Февральской и Октябрьской революций, они то и стали толчком к созданию поэмы, которая вышла из-под пера в январе 1918 года.

Друг А. Блока и иллюстратор поэмы Юрий Анненков вспоминал, что поэт был очень увлечен революцией, ведь воспринимал ее не как, стихию, несущую разруху, а как пробуждение народной души. Он признавал самосуд, а вот судебные разбирательства считал неоправданными. Называя революцию музыкой, он призывал всех, а особенно интеллигенцию, прислушаться к ней. Все эти взгляды нашли отображение в «Двенадцать».

Знакомые и друзья вспоминают, что робота над текстом продвигалась очень быстро. А. Блок написал его за несколько дней, а на «шлифование» ушел всего месяц.

Во время работы над произведением А. Блок делал заметки в своей записной книжке. После того, как на черновике была выведена последняя фраза, в записной книжке появилось интереснейшая реплика, отражающая психологическое состояние автора: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь». Возможно, этот шум и помог Блоку так быстро справиться с текстом. В своих поздних публикациях поэт утверждал, что «Двенадцать» никоим образом не причастна к политике.

Сам поэт рассказывал, что писал поэму, когда Петроград завьюжило. Непогода длилась несколько дней. Интересно, что произведение писалось с середины, то есть совсем не в том, порядке, что мы читаем сейчас. Об этом пишет Самуил Алянский в труде «Воспоминания о Блоке». Он же говорит, что видел черновик произведения, где на полях было немало вариантов тех или иных частей.

Непогода длилась несколько дней. Интересно, что произведение писалось с середины, то есть совсем не в том, порядке, что мы читаем сейчас. Об этом пишет Самуил Алянский в труде «Воспоминания о Блоке». Он же говорит, что видел черновик произведения, где на полях было немало вариантов тех или иных частей.

Некоторые детали были подсказаны женой А. Блока, Любовью Дмитриевной. Например, строка «Шоколад «Миньон» жрала» вместо «Юбкой улицу мела» (во время революции платья до пола уже не носили). Источники, к которым А. Блок обращался во время написания – книги Джона Рида, поэма Н. Некрасова о 12 разбойниках и их отамане.

Готовый вариант поэмы был опубликован 3 марта (по н. ст.) 1918 года в газете «Знамя труда». Выпускали, кстати, ее левые эсеры. Уже в мае этого же года произведение опубликовали отдельной книжкой.

А. Блок гордился своим творением, но перед кончиной требовал от супруги сжечь все экземпляры. Исследователи жизни и творчества писателя утверждают, что причина такого неожиданного требования – изменение взгляда на революционные события и большевиков после публикации произведения «Двенадцать».

Понравилось сочинение? А вот еще:

Черная ночь, белый снег: «Двенадцать» Александра Блока

Джон Эллисон обсуждает великую поэму Александра Блока «Двенадцать» и ее связь с русской революцией.

Я пришел свежим, совершенно свежим к самому известному стихотворению Александра Блока «Двенадцать», написанному в январе 1918 года, и к самому свежему из поэтических откликов на ноябрьскую большевистскую революцию. До прочтения я знал имя Блока, но ничего о его творчестве. Двенадцать настолько поразительны, что их невозможно вычеркнуть из памяти.

На русском языке он состоит из чуть более тысячи слов и не является «революционным» в сообщении в самом диком смысле этого слова. Он не несет на себе отпечатка внезапного или поверхностного помешательства на радикальных переменах, но отражает открытое отношение Блока к захвату власти большевиками и их приверженность социалистическому будущему.

Родился в 1880 г. в Петербурге и умер в возрасте 40 лет в том же городе в 1921 г. после продолжительной болезни. «Двенадцать» и более короткая поэма в условной форме «Скифы», написанная сразу после этого, считаются последним значительным его творчеством. Он рос в основном в семьях своей матери и ее родителей. Он был выходцем из высшего сословия академической интеллигенции, что не исключало владения загородными поместьями или участия в православной христианской церкви. Он унаследовал, помимо привилегированных условий жизни, склонность матери придавать событиям мистическое значение и рано развил в себе повышенную чувствительность к окружающему миру. Хотя его часто называют представителем русской «символистской» школы, его не следует, судя по «Двенадцати», считать приуроченным к определенному поэтическому движению.

Мой образ Блока как мальчика, мужчины и поэта в значительной степени взят из книги Джеймса Форсайта «Слушая ветер» (1977). Это увлекательное исследование, которое слегка приукрашивает свою ученость и раскрывает многое.

Один из английских переводов «Двенадцати» со своим характером принадлежит плодовитому писателю-социалисту Джеку Линдсею. Представленный Линдси, он был опубликован небольшим изданием Journeyman Press 1982 года. Особенностью было ее сопровождение, воспроизведенное с оригинального русского издания, замечательными иллюстративными линейными рисунками Юрия Анненкова, сопровождающими эту статью. Другой популярный перевод, сделанный английским поэтом Джоном Сталлуорти и соавтором Питером Франсом, можно найти в «Русской поэзии 20-го века» под редакцией советского поэта более позднего поколения Евгения Евтушенко, опубликованной в 1919 г.93. Эти переводчики ранее, в 1970 году, опубликовали свою версию в «Двенадцати и других стихотворениях». Третий важный перевод сделан Алексом Миллером. Я нашел это в Советской русской литературе 1917-1977 годов, составленной Юрием Андреевым (1980), но перевод Миллера можно найти и в отдельном Избранном стихотворении Блока. Еще одна выдающаяся англоязычная версия (более поздняя — 2010 г. ) принадлежит американскому академику Марии Карлсон.

) принадлежит американскому академику Марии Карлсон.

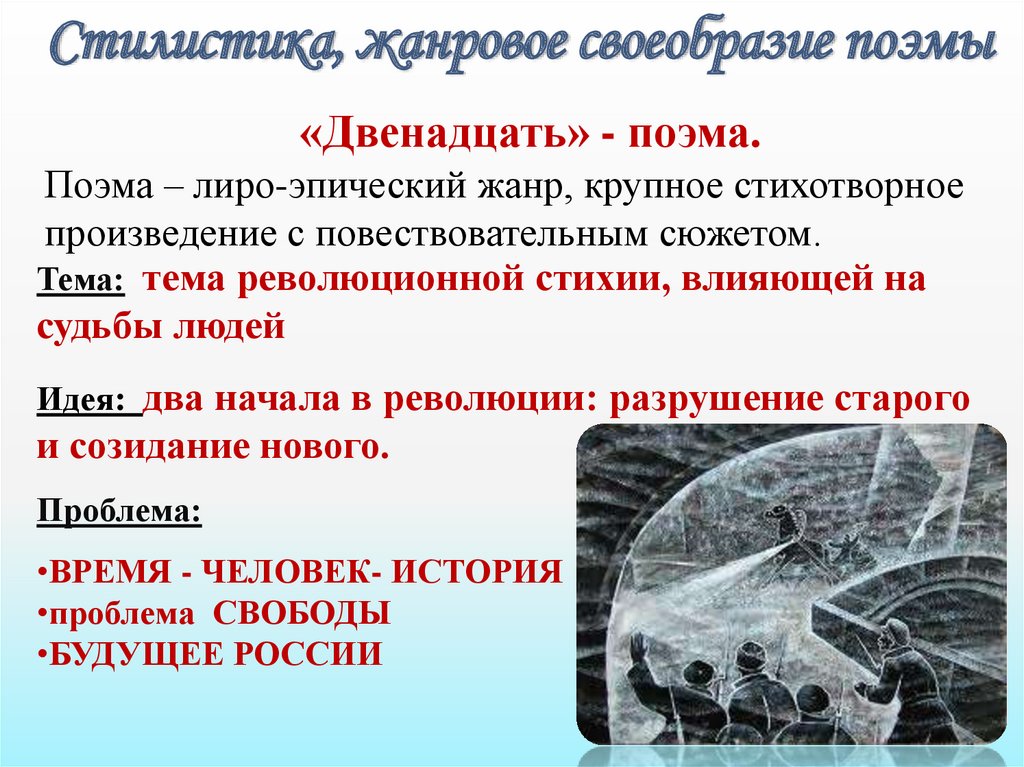

The Twelve не только прославляет революционный момент, но и делает его сенсацией. Уличный патруль из двенадцати красногвардейцев марширует в темноте, снегу и ветру по Петрограду. Их число — это и число, и не случайно (что подтверждается в заключительных строках поэмы), учеников основоположника христианства. Эти солдаты на уличных дежурствах не являются образцом для подражания рядовых революционеров. Они выполняют свой долг в соответствии со своими собственными стандартами, и их стандарты невысоки. Они похожи на заключенных. Во время патрулирования один из них, которому помогает по крайней мере один сообщник среди остальных, совершает убийство. Его бывшая подруга, проститутка Катя, проезжая на скорости в извозчике со своим нынешним любовником Ванькой, получает пулю, направленную, по-видимому, в Ваньку. Патруль продолжает марш.

В другой момент во время патрулирования ружейный огонь направлен по зданию только на основании подозрения, что там могут находиться враги.

Двенадцать, на мой взгляд, можно рассматривать не только как стихотворение, но и как сцену из пьесы или фильма. Он состоит из двенадцати частей или «песен», каждая из которых отличается по стилю и аромату от другой. Его начало — заимствуя здесь перевод Линдси — бесспорно атмосферно, драматично, напряженно.

Черная ночь,

Белый снег.

Ветер О ветер!

Он сбивает вас с ног на ходу.

Ветер О ветер –

Сквозь дуновение божьего мира.

«Бог», да и вообще «Христос», и, надо сказать, «святая Русь» составляют значительную часть поэмы, подчеркивая тот очевидный факт, что только что свершившаяся революция не оторвала умы русских людей. (включая Блока) из мира, в котором они прежде жили. В конце поэмы Христос — или видение Христа — возглавляет патруль. Но это Христос основатель христианства, а не Христос «святой Руси»; это Христос нового мира, а не Христос старого. Или его лучше описать как Христа старого мира, но воскресшего как факелоносец революции? Есть ли здесь подразумеваемое единство христианства и коммунизма? И так ли несомненно, что убийца, злящийся и на Катю, и на ее любовника, на самом деле намеревался убить его, а не ее? Интригующая черта творчества Блока состоит в его способности оставлять место разным интерпретациям, тайне.

Еще одной особенностью является его взгляд на мир природы как на производителя собственной вечной музыки. Ни в стихах Блока, ни в самом Блоке нет ничего шаблонного.

В начале «Двенадцати» только название предполагает, что где-то поблизости могут находиться двенадцать человек. Но исторический момент, в котором происходит действие, быстро улавливается при виде баннера, развешанного между зданиями. Это провозглашает: «Вся власть Учредительному собранию». Пока патруль продвигается вперед, видны старуха, считающая, что политическое знамя лучше использовать для детской одежды и обуви, буржуа с носом в воротнике (символически стоящий на перекрестке, своем перекрестке, России). перекресток), мятежный интеллигент и несчастный священник. Затем второе упоминание об Учредительном собрании немедленно сопровождается обменом мнениями между «собранием» женщин-проституток, обсуждающих и устанавливающих цены для клиентов.

Медленно из тьмы и метели проступает личность большевиков-ополченцев Двенадцати. Объявлено: «Идут двенадцать человек». И винтовки у них. И один из них проигрывает в голове гневный спор со своим соперником Ванькой из-за переданных привязанностей Кати. Затем вскоре после этого раздается приказ: «Держитесь революционного шага!» (Столлуорти), «Идите в ногу с революцией» (Миллер) или «Держитесь революционного темпа» (Карлсон). Вскоре «двенадцать» идентифицируются как красногвардейцы.

Объявлено: «Идут двенадцать человек». И винтовки у них. И один из них проигрывает в голове гневный спор со своим соперником Ванькой из-за переданных привязанностей Кати. Затем вскоре после этого раздается приказ: «Держитесь революционного шага!» (Столлуорти), «Идите в ногу с революцией» (Миллер) или «Держитесь революционного темпа» (Карлсон). Вскоре «двенадцать» идентифицируются как красногвардейцы.

Стихотворение – или стихотворная пьеса – наполнено контрастами. В какой-то момент группа метафорически стреляет пулей в святую Русь. В другой — призыв участников марша к Богу благословить их как красногвардейцев-революционеров. Внезапно появляется извозчик, везущий Ваньку и Катю, ласкающихся, и от отвергнутого и ревнивого красногвардейца, получившего теперь имя Петруха, приходят воспоминания о Кате и о том, как он зарезал еще одного завидного соперника в прошлом. Вскоре после этого, когда снова проезжает то же такси с теми же пассажирами, Петруха, по-видимому, стреляет в своего армейского соперника Ваньку, но вместо этого убивает Катю. Остальные одиннадцать, причастные к преступлению или не причастные к нему, продолжают идти с Петрухой. И воззвание к Двенадцати возобновляется: «Держите революционный шаг!» Эта кричащая последовательность событий кажется странной, поразительной, сюрреалистичной, но в то же время очень правдоподобной.

Остальные одиннадцать, причастные к преступлению или не причастные к нему, продолжают идти с Петрухой. И воззвание к Двенадцати возобновляется: «Держите революционный шаг!» Эта кричащая последовательность событий кажется странной, поразительной, сюрреалистичной, но в то же время очень правдоподобной.

Во время экспозиции выделена голодная и обкусанная блохами собака, поджав хвост, как символ старого мира. Образ повторяется в более позднем стихе, после того как присутствие буржуа на перекрестке снова было зарегистрировано. Богатый перевод этого стиха, сделанный Алексом Миллером, гласит:

Там стоит буржуа. Словно голодный,

Просто стоит как вопросительный знак;

Старый мир, как голодная дворняга,

Сжимается у его ног, слишком холодно, чтобы лаять.

Я должен признаться в своих ограниченных знаниях русского языка, имея лишь небольшой словарный запас в голове, но гораздо больше в большом русско-английском словаре для его расширения. Кроме того, издание Джеймса Б. Вудворда «Избранных стихотворений Блока» 1968 года — на русском языке — содержит подробные примечания на английском языке относительно значения некоторых используемых разговорных, диалектных и архаичных русских выражений. Мое понимание русской грамматики не развито. Тем не менее, некоторое знание языка побудило меня комментировать, достоверно или нет, английские переводы, которые я изучал.

Кроме того, издание Джеймса Б. Вудворда «Избранных стихотворений Блока» 1968 года — на русском языке — содержит подробные примечания на английском языке относительно значения некоторых используемых разговорных, диалектных и архаичных русских выражений. Мое понимание русской грамматики не развито. Тем не менее, некоторое знание языка побудило меня комментировать, достоверно или нет, английские переводы, которые я изучал.

Перевод Джека Линдсея «Двенадцати» кажется мне привлекательным и изобретательным, но, хотя я восхищаюсь таким количеством изящных рифм, местами, на мой вкус, слишком много звона и прыгучести. Смыслом можно пожертвовать или что-то придумать, чтобы получить рифму. Это вычитает мрачный изменчивый дух оригинала. Примером может служить перевод Линдсеем шести слов в конце второго раздела, которые в оригинале занимают три строки, каждая из которых заканчивается на один и тот же гласный звук, резюмируя суть «Святой Руси»:

Мусорная свалка,

Деревянные хижины в кучке,

И большой толстый зад.

Здесь Линдсей удваивает количество слов в русском оригинале (которое в примечании Вудворд дословно переводит как «крепкая Россия с крестьянскими избами и широким дном») и производит эффект напевной песни. Версия Столворти, наоборот, более тяговитая и экономичная:

Мать

Россия

С ее большой толстой задницей!

Миллер тоже конечно в тему:

Солидный старый

Солидный старый

Жирная Россия!

Лично я предпочитаю вариант Карлсона:

…древний, крепкий,

с деревянными избами,

Толстозадая Россия!

Оригинал Блока и здесь, и в других местах буквально горит творческой энергией. Он больше опирается на эхо и ассонанс — на последовательность звуков в музыкальных отношениях друг с другом — чем на умные рифмы. Форсайт описывает «Двенадцать» как «лоскутное одеяло из… популярной поэзии и песни», источников, которые Блок давно практиковал в добыче и использовании.

Мне кажется, что перевод Миллера следует собственному стилю Блока с воображением и разнообразной лексикой, включающей английский сленг. Столворти и Франция одинаково свободны, независимы и впечатляющи. (Оба, кстати, англизируют имена актеров, а Линдсей и Карлсон — нет.) Версия Карлсона может быть в целом более буквальной, чем другие, но, на мой взгляд, она также имеет глубину.

Возьмем еще один пример вариантов перевода из пятого раздела. Когда Катю впервые видят с возлюбленным, Миллер переводит четырехстрочный стих следующим образом:

Кэти, ты совсем забыла

Того, кто не успел сбежать

От моего ножа? Или вашей гнилой памяти

нужна небольшая встряска?

Перевод Столлуорти сравним, но послание послано более свирепо:

Помнишь того офицера –

Нож его прикончил… Или у тебя память тускнеет?

Таким образом, Столлуорти, сохраняя четкость высказывания, не утруждает себя обращением к Кате по имени, как это делает оригинал, и уверенно переводит как «ты, шлюха», слово, означающее «холера», что, по словам Вудворда, означает «ты проклинаешь».

Перевод Линдси здесь тоже либерален, но, возможно, менее проницателен, чем другие:

Вы забыли своего капитана?

Когда он схватил тебя, ты чуть не упал в обморок.

Я его зарезал, да, он мертвый и гнилой.

Не говори мне, что ты так быстро забыл.

Вторая строчка Линдси — «Когда он схватил тебя, ты чуть не упала в обморок» — не имеет под собой основы в оригинале. Предположительно, оно было включено для того, чтобы добавить декорации и обеспечить рифму со словом «скоро». А если серьезно, его перевод в некоторых местах, на мой взгляд, слишком сильно отличается от грубого, но концентрированного качества оригинала, делая некоторые высказывания слишком аккуратно упрощенными. Но вкусы различаются.

В шестом разделе жестокая смерть Кати, смерть, в которой через мгновение ее обвиняет убийца Петруха. Его этические стандарты действительно падают, прежде чем он смягчается:

Миллер: Ну что, Кэти, счастлива? Ни слова…

Тогда лежи на снегу, какашка!. ..

..

Столворти: Кэти, ты довольна? Потерял язык?

Лежать в сугробе то, как навоз!

Линдси: Теперь счастлива, Катя? Я хотел бы знать.

Валяйся там, падаль, в снегу.

Карлсон: Рад, Катька? – Что ни гудка…

Так лежи, падаль, на снегу!…

Все четыре версии кажутся мне сильными и даже выходят за рамки реальных слов Блока, так как в оригинале нет слов, обозначающих «какашка», «дерьмо» или «падаль», напоминая нам, что настроение, как и сами слова, должны отразиться при переводе стихотворения с одного языка на другой.

Особенностью русского языка является присущая ему большая лаконичность, чем английскому. Поскольку в нем нет ни «а», ни «the», он полагается при переводе существительных в форму единственного или множественного числа, корректируя их конечные буквы. По количеству слов, использованных при переводе «Двенадцати», перевод Миллера самый короткий, хотя и более чем вдвое длиннее русского оригинала. У Линдси чуть длиннее, а у Сталлуорти еще длиннее.

У Линдси чуть длиннее, а у Сталлуорти еще длиннее.

Самоотождествление Блока с большевистской революцией имело преамбулу на десяток лет раньше. В конце 1905 года, во время неудавшейся попытки революции в том же году, он нес красный флаг во главе процессии, и в том же году его стихотворение «Сытые» содержало обличительное послание, направленное против привилегированных. Появление кометы Галлея в 1910 г. воодушевило его на надежды на новую революцию, и к лету 1917 г., после того как после отречения царя Николая было установлено Временное правительство, он шел в ногу с идеей социалистической революции.

Блок был «дворянским сыном». Разве он, как ни сочувствовал революции и как ни смотрел на мир глазами красногвардейцев, тоже смотрел на них сверху вниз, как на социальный сброд? У меня есть сомнения. Если рассматривать собственную личность и историю Блока, то следует отметить, вторя убийственно-ревнивому Петрухе, что он был способен выражать бурные чувства в стихах, а навязчивые увлечения в жизни, последнее в той мере, в какой он сделал предложение своей будущей жене. в конце 1902, об угрозе самоубийства как единственной альтернативе ее согласию. Если у грубых красногвардейцев были дикость и страсть, то были и у Блока.

в конце 1902, об угрозе самоубийства как единственной альтернативе ее согласию. Если у грубых красногвардейцев были дикость и страсть, то были и у Блока.

Было бы абсурдно, я полагаю, подвергать стихотворение стресс-тесту на социалистическую чистоту мировоззрения. Его особая смесь романтизма и реализма выражает личное видение, которое сохраняло свою силу на протяжении целого века и, вероятно, сохранит ее и впредь. И тот факт, что глубокая привязанность Блока к революции претерпела последующие удары в последние годы жизни, среди гражданской войны, внешних военных интервенций, дефицитов, лишений и цензуры, не может умалить его поэтического отклика на нее в 19 января.18. «Двенадцать» свидетельствует об истинности слов, когда-то вышедших из-под его пера: «Величайшее, чего может достичь лирика, — это обогатить душу и усложнить опыт…» 8 января, когда он начал стихотворение, он написал это в его дневник: «Весь день — Двенадцать — Внутренний трепет». 29 января, когда поэма была закончена, последняя строфа которой представляла мирный образ Иисуса Христа впереди марширующих мужчин, он записал: «Я слышу ужасный шум, нарастающий во мне и вокруг меня» 9. 0007

0007

Стихотворение впервые появилось в начале марта 1918 года в большевистской газете. Джек Линдсей писал в предисловии к собственному переводу, что это имело «немедленный и огромный эффект». Фразы из него без конца повторялись; щиты и знамена по всей России несли выдержки». Это стало «фольклором революционной улицы».

В ноябре 1918 года «Двенадцать» были изданы в Петрограде как самостоятельное издание, украшенное рисунками Юрия Анненкова. Форсайт просто заявляет, что она «стала признана основным выражением Революции не только в России, где читатели были ею либо взволнованы, либо возмущены, но и за границей». Двенадцать, какими бы необычными они ни были и неразрывно связанными с Революцией, будут и впредь захватывать и восхищать читателей, прежде чем отпустить их, заряженные памятью, которую не так легко высвободить.

Предисловие к «Двенадцати» — поэты Серебряного века

«Двенадцать» — это больше, чем просто искусная поэма: это квинтэссенция бурного времени и места, в котором она была написана, как по стилю, так и по распространенному единственному числу.

Большая часть «Двенадцать » были написаны «на одном дыхании» всего через несколько месяцев после того, как успешный Октябрьский большевик поднял исторические ставки для России до такой степени, что даже самые смелые идеалисты и самые стойкие циники считали, что все пределы уже были бреши и все бедствия наконец остались позади нации. На европейском горизонте все еще бушевали последние месяцы Первой мировой войны, и вонь окопов, превратившихся в кровавые речные берега, по-прежнему искривляла воображение европейцев, придавая им формы настолько новые и гротескные, что всего лишь десятилетием ранее они казались немыслимыми, как корм для кошмаров… первые дни Октябрьской революции (которую тогда еще называли простым «переворотом») были удивительно гуманны по сравнению с той бойней (которая наверняка показалась бы невообразимой многим цивилизованным посетителям переполненных чудесами Всемирных выставок той эпохи), Гражданская война в России, которая последовала за ней, была совсем не такой.

Бесчисленные жители страны вступили в странные дни, когда опыт, прежде привычный и знакомый им, стал преувеличенным, раздраженным и каким-то образом безвозвратно измененным под действием какого-то сбивающего с толку набора влияний. Многим, особенно образованным классам и художникам, казалось, что страна ожидает не просто иной политический строй, но и совсем иной мир, может быть, некий давно воображаемый рай на земле, предсказанный мистиками, юродивыми, поэты (эти трое иногда почти взаимозаменяемы). Многие задавались вопросом, может ли прямо из головы деревенской бабушки-знахарки возникнуть какой-то православный рай и зародиться вокруг них.

Однако не только страна среди крупных мировых держав кипела этими бесчисленными религиями, культами, авангардными движениями, политическими партиями, коммунами и, перекрывая их все, всеобщим духом всевозможности. Это был момент в истории искусства, когда большинство европейских столиц перестало возмущаться практически чем угодно, сколь бы нетрадиционным, аморальным или графическим оно ни было. Не только Россия столкнулась с реальностью социально-политических революций и крупных перемен. И все же, в отличие от все более зацикленной на мифах Веймарской Германии и псевдоримской Италии Муссолини, Россия, к счастью, была невосприимчива к хладнокровному рыцарскому фашизму, придуманному вечными мальчишками, которые когда-то слишком много читали Вальтера Скотта.

К трепету и ужасу конфликтующего западного мира (немецкая электростанция неоднократно оказывалась в пределах досягаемости истинно левой революции, но каждый раз отбрасывалась назад нацистскими кулаками), русская революция добилась успеха, вопреки многим препятствиям и вопреки иностранного вмешательства на стороне белых. В 1919 году мало кто мог отрицать, что началась новая глава в коллективной истории человечества. Почему революция победила? Ответ прост: вышеупомянутый всплеск открытости к возможностям настолько фундаментален, что действительно имеет мало масштабных прецедентов в мировой истории. Многие забывают, столкнувшись со знанием того, что это первоначальное обещание может быть предательством, о том, с каким радужным видом явное большинство внешне сознательного российского населения цеплялось за солнечную надежду на более разумные, более решительные политические и экономические системы и следовало за этим. надежду, как золотую железнодорожную ветку, в неизведанное будущее, в Великий Эксперимент. Как мы все знаем, эксперимент провалился. Его фасилитаторы слишком быстро пожертвовали основными принципами народной демократии (примером которой полвека назад была Парижская Коммуна) ради сиюминутной практичности. Их решение дать централизованному и практически неизбираемому правительственному органу коммунистической партии власть над властью масс (и даже сильно фетишизированного пролетарского класса) быстро проложило путь неповоротливому колоссу тоталитаризма, который, подобно какой-нибудь древней кровожадной мезоамериканской божество, обещало сверхъестественную безопасность за счет… ну, всего.

Многие забывают, столкнувшись со знанием того, что это первоначальное обещание может быть предательством, о том, с каким радужным видом явное большинство внешне сознательного российского населения цеплялось за солнечную надежду на более разумные, более решительные политические и экономические системы и следовало за этим. надежду, как золотую железнодорожную ветку, в неизведанное будущее, в Великий Эксперимент. Как мы все знаем, эксперимент провалился. Его фасилитаторы слишком быстро пожертвовали основными принципами народной демократии (примером которой полвека назад была Парижская Коммуна) ради сиюминутной практичности. Их решение дать централизованному и практически неизбираемому правительственному органу коммунистической партии власть над властью масс (и даже сильно фетишизированного пролетарского класса) быстро проложило путь неповоротливому колоссу тоталитаризма, который, подобно какой-нибудь древней кровожадной мезоамериканской божество, обещало сверхъестественную безопасность за счет… ну, всего.

Кроме того, эта оставшаяся революционная надежда, основополагающий Zeitgeist СССР, не до конца закончена, но остается в искусстве и литературе того времени и места. Погружаешься в нее с ног до головы, когда читаешь «Дни…» Джона Рида, декламируешь многие пламенные стихи Маяковского или открываешь, с удивлением от ее откровенной нетрадиционности, работы других русских футуристов. Тот же самый дух присутствует и в «Двенадцати», хотя он выражен в более абстрактной манере и ближе к русскому разговорному «духу» и прошлым литературным образцам, чем произведения, сотканные из более откровенно футуристических и/или политически-пропагандистских или просто ориентированный стиль.

Кроме того, эта оставшаяся революционная надежда, основополагающий Zeitgeist СССР, не до конца закончена, но остается в искусстве и литературе того времени и места. Погружаешься в нее с ног до головы, когда читаешь «Дни…» Джона Рида, декламируешь многие пламенные стихи Маяковского или открываешь, с удивлением от ее откровенной нетрадиционности, работы других русских футуристов. Тот же самый дух присутствует и в «Двенадцати», хотя он выражен в более абстрактной манере и ближе к русскому разговорному «духу» и прошлым литературным образцам, чем произведения, сотканные из более откровенно футуристических и/или политически-пропагандистских или просто ориентированный стиль.

С момента своей первой публикации стихотворение постоянно служило поводом для споров и вызывало всевозможные возмущенные литературные и журналистские нападки со всех сторон, будь то «красные» или «белые», радикалы или консерваторы, атеисты или фундаменталисты. До публикации произведения Александр Блок имел репутацию гениального, но почти удивительно бесспорного и единодушного поэта. Большая часть его стихов в то время широко почиталась всеми и их бабушками и могла растрогать как ссыльную принцессу, так и крестьянского анархиста. Репутация Блока как одного из самых красноречивых русских поэтов со времен Пушкина уже давно была прочной. Он пользовался уважением, широко публиковался, редко подвергался критике и стоял во главе многочисленных и переплетенных русских поэтических движений «Серебряного века», хотя больше всего его ассоциировали с романтической, мистической, а иногда и формально экспериментальной русской разновидностью символизма. Именно появление «Двенадцати» в мгновение ока подорвало легкое положение Блока. Его атаковали со всех сторон. Различные причины такой бурной общественной реакции на стихотворение сами по себе очаровательны, но я не собираюсь подробно останавливаться на них в этом коротком тексте. После того, как вы прочитаете стихотворение, продолжайте и «загуглите» поэта! Вы могли бы узнать что-то.

Большая часть его стихов в то время широко почиталась всеми и их бабушками и могла растрогать как ссыльную принцессу, так и крестьянского анархиста. Репутация Блока как одного из самых красноречивых русских поэтов со времен Пушкина уже давно была прочной. Он пользовался уважением, широко публиковался, редко подвергался критике и стоял во главе многочисленных и переплетенных русских поэтических движений «Серебряного века», хотя больше всего его ассоциировали с романтической, мистической, а иногда и формально экспериментальной русской разновидностью символизма. Именно появление «Двенадцати» в мгновение ока подорвало легкое положение Блока. Его атаковали со всех сторон. Различные причины такой бурной общественной реакции на стихотворение сами по себе очаровательны, но я не собираюсь подробно останавливаться на них в этом коротком тексте. После того, как вы прочитаете стихотворение, продолжайте и «загуглите» поэта! Вы могли бы узнать что-то.

Но важнее то, что Блок использовал приемы символизма, и поэтому, как и другие произведения Блока, «Двенадцать» пронизаны множеством явных и тонких символических образов и смыслов. Очень немногие строфы буквальны и изолированы. Однако и это стихотворение гораздо больше, чем загадка, гораздо больше, чем очередной цветистый и интеллектуально-игривый гобелен, как многие сложные произведения многочисленных коллег и современников Блока. Скорее, это одновременно и эмоциональная динамо-машина, и своего рода литературная фотография или фильм, наполненный натуралистическими воспоминаниями о революционном Петрограде: его языке, его взглядах, его триумфах, страданиях, варварствах и возвышенных течениях. Таким образом, это работает на многих уровнях. Пожалуй, одна из его западных параллелей (хотя и пока зыбкая) — «Бесплодная земля» Эллиота. Если «Бесплодная земля» — модернистское творение, то «Двенадцать» еще более современны. Если «Бесплодная земля» — это похоронный звон по старому задушенному в пальто и корсетах европейскому миру, то «Двенадцать» — это крик рождения новой постницшеанской реальности. Подобно генетической памяти, поэма содержит многое из того, что было до нее (во многих ритмах и таинственном и величественном откровении в конце), но также полностью современна по своим существенным установкам (особенно в отношении морали) и языку.

Очень немногие строфы буквальны и изолированы. Однако и это стихотворение гораздо больше, чем загадка, гораздо больше, чем очередной цветистый и интеллектуально-игривый гобелен, как многие сложные произведения многочисленных коллег и современников Блока. Скорее, это одновременно и эмоциональная динамо-машина, и своего рода литературная фотография или фильм, наполненный натуралистическими воспоминаниями о революционном Петрограде: его языке, его взглядах, его триумфах, страданиях, варварствах и возвышенных течениях. Таким образом, это работает на многих уровнях. Пожалуй, одна из его западных параллелей (хотя и пока зыбкая) — «Бесплодная земля» Эллиота. Если «Бесплодная земля» — модернистское творение, то «Двенадцать» еще более современны. Если «Бесплодная земля» — это похоронный звон по старому задушенному в пальто и корсетах европейскому миру, то «Двенадцать» — это крик рождения новой постницшеанской реальности. Подобно генетической памяти, поэма содержит многое из того, что было до нее (во многих ритмах и таинственном и величественном откровении в конце), но также полностью современна по своим существенным установкам (особенно в отношении морали) и языку.

Но все, что на самом деле нужно сказать о Двенадцати, это то, что они содержат большую долю «Истины», если можно сказать, что поэтическая истина существует как своего рода «наименьший общий знаменатель» все замечательные стихи. Но в своем конкретном случае истина пребывает в стихотворении как отражение дрожащей улыбки в боку начищенного ружья; рядом с ним более крупное отражение великого бушующего огня, охватившего Россию столетие назад, пламени, вдохновившего так много сердец и сжегшего столько же сердец. Реальность поэмы действует на коротком и ограниченном пространстве истории страны, в неправдоподобном моменте, когда сбылись все пророчества (а Россия вполне может быть нацией пророков поневоле), когда бескомпромиссный след Революции, ее стремительная новизна удивительный и ошеломляющий факт, а не просто бесчисленные теоретические книги, когда Революция и крайние социальные перемены были так же несомненны, как природа, независимо от отношения к ним. Двенадцать родились и живут в этом месте неизведанной новизны, празднике божественной неуверенности, свободы и беспорядочного насилия. Он навсегда занимает ментальное/историческое видение Красной России до того, как цинизм и разочарование переплелись с молодым пылом новой страны и начали немедленно вытеснять ее. Но даже после крушения целой эпохи и многих летящих надежд века такие произведения, как «Двенадцать», остаются артефактами исторической реальности. В частности, «Двенадцать» указывают на замечательное и опасное время, когда ненужные подозрения, жестокость, эгоизм и удушающая бюрократия уничтожили все, что когда-либо было благородным и чистым в Революции и республике, которая в конечном итоге сформировалась в ее кузницах. Он указывает на мир настоящего идеализма и реальной бессистемной опасности.

Он навсегда занимает ментальное/историческое видение Красной России до того, как цинизм и разочарование переплелись с молодым пылом новой страны и начали немедленно вытеснять ее. Но даже после крушения целой эпохи и многих летящих надежд века такие произведения, как «Двенадцать», остаются артефактами исторической реальности. В частности, «Двенадцать» указывают на замечательное и опасное время, когда ненужные подозрения, жестокость, эгоизм и удушающая бюрократия уничтожили все, что когда-либо было благородным и чистым в Революции и республике, которая в конечном итоге сформировалась в ее кузницах. Он указывает на мир настоящего идеализма и реальной бессистемной опасности.

К моменту безвременной кончины Блока, через пять диких лет после публикации поэмы, это пространство уже сошло с исторической сцены. Россия могла иметь «это» (утопию, видение свободного общества или простой открытый хаос…) и сохранить это, но она потерпела неудачу, как другие потерпели бы неудачу до и после. Оглядевшись вокруг себя, Блок уже не преисполнялся рвения. Он был наполнен тупым и серым страхом и парализующим сомнением. Он все время спрашивал себя: «Зачем?» Нет, больше не было ни роковых сторон, ни утопий, которые можно было бы предвосхитить. Революция действительно провалилась, превратившись в унылую и больную реальность, в очередной режим. И вот, когда все более психически неуравновешенный и больной Блок безумно разглагольствовал на смертном одре, он умолял жену уничтожить все существующие экземпляры «Двенадцати»: поэмы, которую он лично считал своим величайшим произведением, вершиной своей жизни и художественного творчества! Сжечь все то ! Когда он хотел уничтожить Двенадцать, он сомневался в значении главного достижения своей жизни и в конечном итоге почувствовал себя достаточно побежденным, чтобы пожелать растворения одного из главных смыслов своей собственной жизни, созданных им самим. Какая падшая душа… Но он был не единственным. Посмотрите на изолированного Горького, послушайте запинающегося Маяковского! С очевидным провалом и низведением революции (хотя и не ее вневременных причин) до развращенного и бесчеловечного состояния многие из великорусских радикальных художников, писателей и особенно поэтов опустили руки, закрыли глаза и рты, а многие легко отказались от своей внезапно опустевшей жизни из-за болезни или давления.

Оглядевшись вокруг себя, Блок уже не преисполнялся рвения. Он был наполнен тупым и серым страхом и парализующим сомнением. Он все время спрашивал себя: «Зачем?» Нет, больше не было ни роковых сторон, ни утопий, которые можно было бы предвосхитить. Революция действительно провалилась, превратившись в унылую и больную реальность, в очередной режим. И вот, когда все более психически неуравновешенный и больной Блок безумно разглагольствовал на смертном одре, он умолял жену уничтожить все существующие экземпляры «Двенадцати»: поэмы, которую он лично считал своим величайшим произведением, вершиной своей жизни и художественного творчества! Сжечь все то ! Когда он хотел уничтожить Двенадцать, он сомневался в значении главного достижения своей жизни и в конечном итоге почувствовал себя достаточно побежденным, чтобы пожелать растворения одного из главных смыслов своей собственной жизни, созданных им самим. Какая падшая душа… Но он был не единственным. Посмотрите на изолированного Горького, послушайте запинающегося Маяковского! С очевидным провалом и низведением революции (хотя и не ее вневременных причин) до развращенного и бесчеловечного состояния многие из великорусских радикальных художников, писателей и особенно поэтов опустили руки, закрыли глаза и рты, а многие легко отказались от своей внезапно опустевшей жизни из-за болезни или давления. Но все это было позже… и то, что мы имеем здесь, далее, есть просто длинная поэма под названием Двенадцать, поэма в двенадцати песнях, и то, что содержится в них, есть сама жизнь и, следовательно, вневременной дар. Пока у нас есть глаза, чтобы видеть, желание читать и мозги, чтобы верить…

Но все это было позже… и то, что мы имеем здесь, далее, есть просто длинная поэма под названием Двенадцать, поэма в двенадцати песнях, и то, что содержится в них, есть сама жизнь и, следовательно, вневременной дар. Пока у нас есть глаза, чтобы видеть, желание читать и мозги, чтобы верить…

Стихотворение не обязательно «вдохновляющее». Это что угодно, только не односторонняя советская пропаганда. Никогда даже не знаешь, в чем состоит пристрастие рассказчика, хотя определенно чувствуется некая нотка иронии в голосе, чередующаяся с заразительной декламацией горячности. Многое из того, что происходит, может ужаснуть читателя. Даже герои здесь должны забыть о героизме и заморозить свои трепещущие сердца. Жизнь часто одноразова, буря слепа, а ночь темна, и тем не менее через стихотворение проходит праздничное освобождение, и даже ужасы на проблеск могут показаться набором кратких передышек после горькой жизни. Даже жестокость изображается как еще одно проявление неудержимо взрывающейся энергии, указывающей на красоту и намекающей на рай на земле, ожидающий за бурной ночью. Но когда хрупкие души спотыкаются в ночи, трагедия никогда не остается позади. Возможно, он поджидает за сугробом или за следующим поворотом. Трагедия — это не аномалия; это всего лишь одна сторона медали Революции. Как он приземлится? Все двойственности содержат в себе свою противоположность, и, как он писал, самая темная бурная ночь Петрограда представлялась Блоку как содержащая в себе семена самого светлого дня из всех.

Но когда хрупкие души спотыкаются в ночи, трагедия никогда не остается позади. Возможно, он поджидает за сугробом или за следующим поворотом. Трагедия — это не аномалия; это всего лишь одна сторона медали Революции. Как он приземлится? Все двойственности содержат в себе свою противоположность, и, как он писал, самая темная бурная ночь Петрограда представлялась Блоку как содержащая в себе семена самого светлого дня из всех.

Столкнувшись с этим странным обещанием, с этим принятием смерти и несовершенства как врат, я хочу повторить, что мы имеем в Двенадцать просто истину . Само упоминание «истины» звучит в лучшем случае наивно в 2013 году, но истина — это просто прожитая жизнь. В стихотворении то, что является «истинным», является поразительным поэтическим отражением общего значения пространства-реальности во времени. Когда все участники, каждый персонаж становится проводником. Братья Карамазовы — именно такой проводник, поэтому даже мистик Толстой держал его на столе у смертного одра. В Двенадцать , сосуды 1917 года Петроградская зимняя ночь и ее твари. Что объединяет их, так это ужасный и странный трепет с открытыми глазами перед обнаженным опытом бурного мира, бурной ночи, полной выстрелов, революции и жизни, сливающихся воедино, умирающих романов и таинственных форм, сплетающихся сквозь вальсирующий снег и тьму. . Блок чувствовал дух своего места и своей эпохи, живую душу страны среди эпических потрясений. Примечательно, что Блоку понадобилось всего четыре дня, чтобы записать этот дух и превратить его в поэму, в летопись и в песню. И именно эта песня продолжала преследовать и дразнить Блока до самой могилы, как воспоминание или заново открытый дневник какой-то любовной связи, и не какой-нибудь, а такой, которая возвышается над всеми делами и определяет всю жизнь. А теперь я предлагаю англоязычным читателям еще один шанс ощутить, хотя бы опосредованно, тень того, что чувствовал он, увидеть призрак того, что он видел. Надеюсь, мне удалось хотя бы частично.

В Двенадцать , сосуды 1917 года Петроградская зимняя ночь и ее твари. Что объединяет их, так это ужасный и странный трепет с открытыми глазами перед обнаженным опытом бурного мира, бурной ночи, полной выстрелов, революции и жизни, сливающихся воедино, умирающих романов и таинственных форм, сплетающихся сквозь вальсирующий снег и тьму. . Блок чувствовал дух своего места и своей эпохи, живую душу страны среди эпических потрясений. Примечательно, что Блоку понадобилось всего четыре дня, чтобы записать этот дух и превратить его в поэму, в летопись и в песню. И именно эта песня продолжала преследовать и дразнить Блока до самой могилы, как воспоминание или заново открытый дневник какой-то любовной связи, и не какой-нибудь, а такой, которая возвышается над всеми делами и определяет всю жизнь. А теперь я предлагаю англоязычным читателям еще один шанс ощутить, хотя бы опосредованно, тень того, что чувствовал он, увидеть призрак того, что он видел. Надеюсь, мне удалось хотя бы частично.