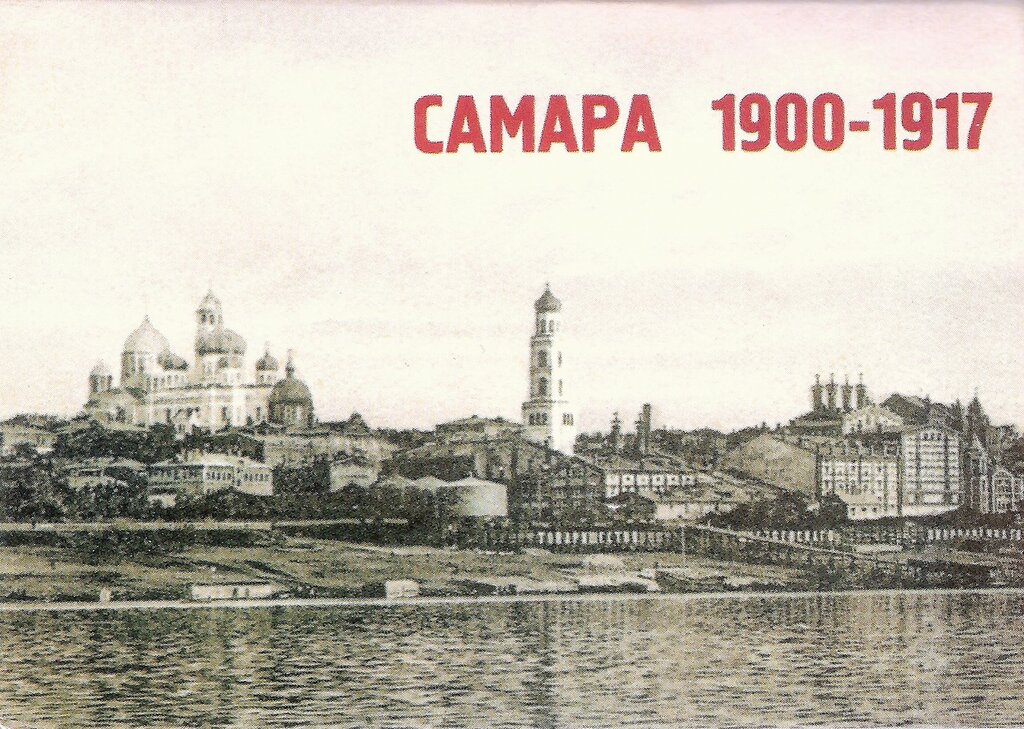

1900-1909 гг. Основные события в истории России начала 20 века

Содержание

- 1900. Бронепалубный крейсер Аврора спущен на воду

- 1900-1902. Русская полярная экспедиция

- 1901. Студенческие волнения

- 1902. Полтавско-харьковские аграрные беспорядки

- 1903. Второй съезд РСДРП. Раскол в партии

- 1904. Начало русско-японской войны

- 1904. Оборона Порт-Артура

- 1905. Кровавое воскресенье

- 1905-1907. Первая русская революция

- 1905. Восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

- 1905. Портсмутский мирный договор

- 1906. Первое заседание Государственной думы I созыва

- 1907. Третьеиюньский переворот. Угасание революции

- 1908. Спасательная операция в Мессине

- 1909. Российская интервенция в Персию

- События 1910-1919 годов

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

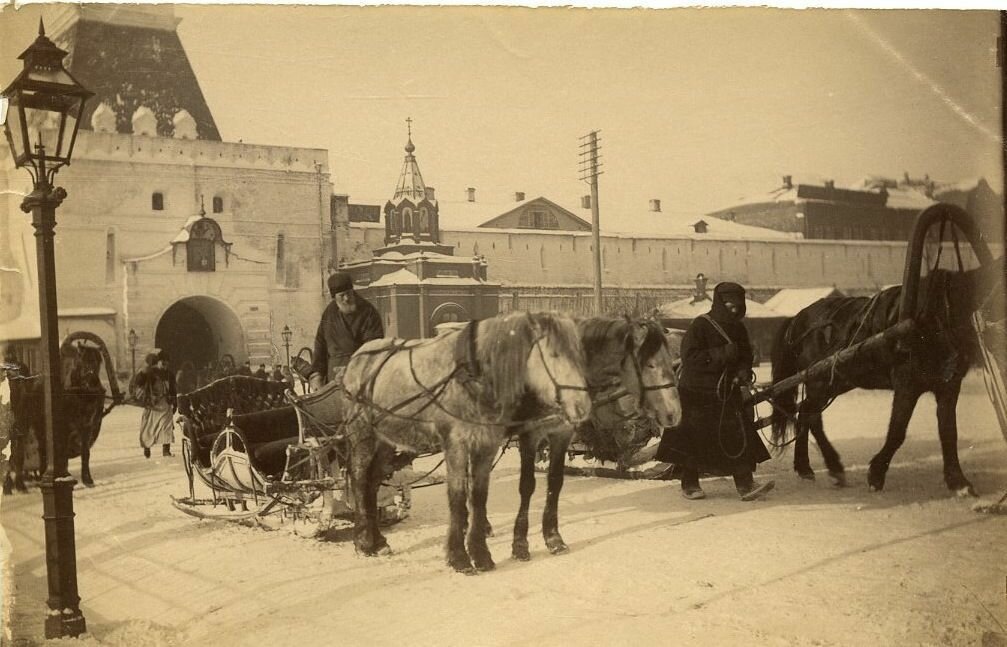

1900. Бронепалубный крейсер Аврора спущен на воду

Крейсер 1-го ранга Аврора24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II состоялся торжественный спуск на воду бронепалубного крейсера «Аврора», впоследствии ставшего символом Октябрьской революции 1917 года, давшего сигнал выстрелом из орудия к началу штурма Зимнего дворца. Во время русско-японской войны крейсер «Аврора» участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившимся Цусимским сражением; принимал участие в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Является объектом культурного наследия России.

Во время русско-японской войны крейсер «Аврора» участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившимся Цусимским сражением; принимал участие в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Является объектом культурного наследия России.

1900-1902. Русская полярная экспедиция

Участники экспедиции на шхуне «Заря», 1900 г.8 (21) июня 1900 года началась Русская полярная экспедиция снаряжённая Императорской Академией наук с целью исследования части Северного Ледовитого океана за Новосибирскими островами и поиск легендарной Земли Санникова. Руководил экспедицией русский геолог и исследователь Э. В. Толль, одним из помощников которого был учёный-исследователь А. В. Колчак (1874-1920). Во время экспедиции было изучено северное побережье Сибири, собрано множество научных данных и коллекций. В октябре-ноябре 1902 года барон Толль и трое помощников пропали без вести в походе к острову Беннетта.

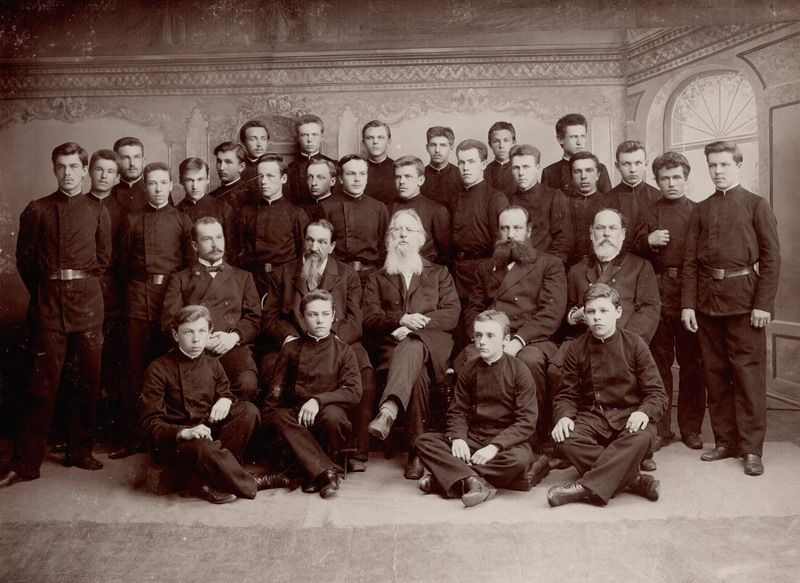

1901. Студенческие волнения

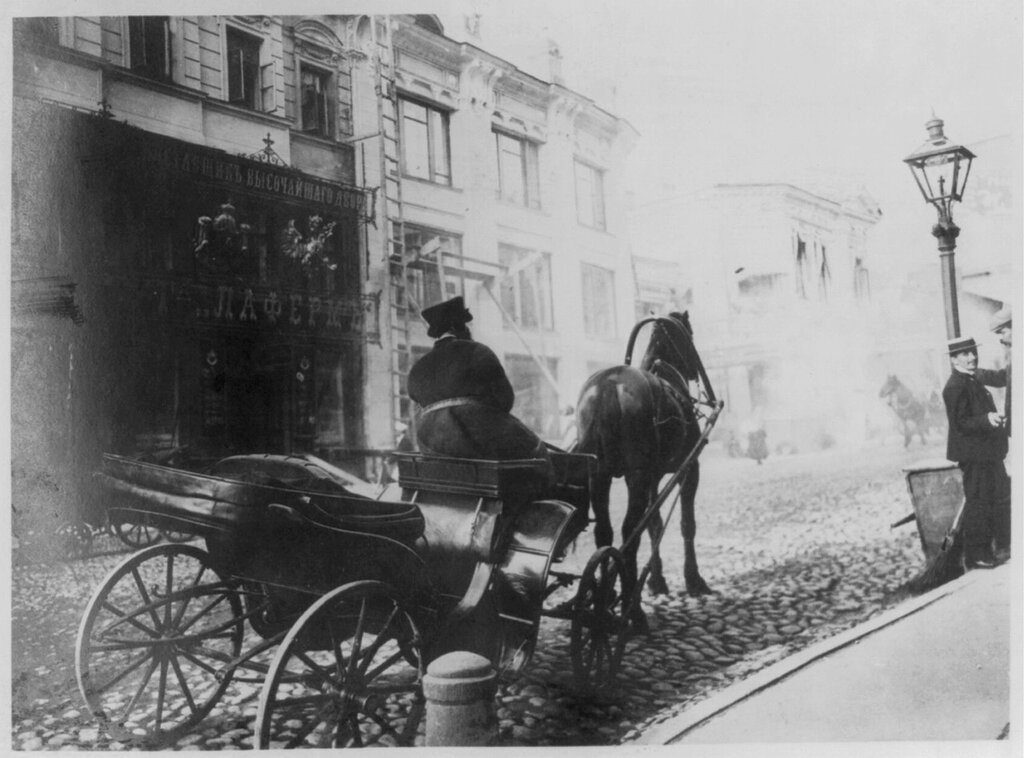

Демонстранты. Санкт-Петербург, 1901 годВ течение 1901 года во многих городах Российской империи прошли студенческие волнения, вылившиеся во всеобщую студенческую забастовку, в которой участвовало более 30 000 учащихся в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Казани. Основной причиной забастовки стало введение в действие принятых в 1899 году «Временных правил об отдаче студентов в солдаты за дерзкое поведение…» Впоследствии протест студентов был поддержан рабочими заводов и интеллигенцией и принял общенародный политический характер.

Основной причиной забастовки стало введение в действие принятых в 1899 году «Временных правил об отдаче студентов в солдаты за дерзкое поведение…» Впоследствии протест студентов был поддержан рабочими заводов и интеллигенцией и принял общенародный политический характер.

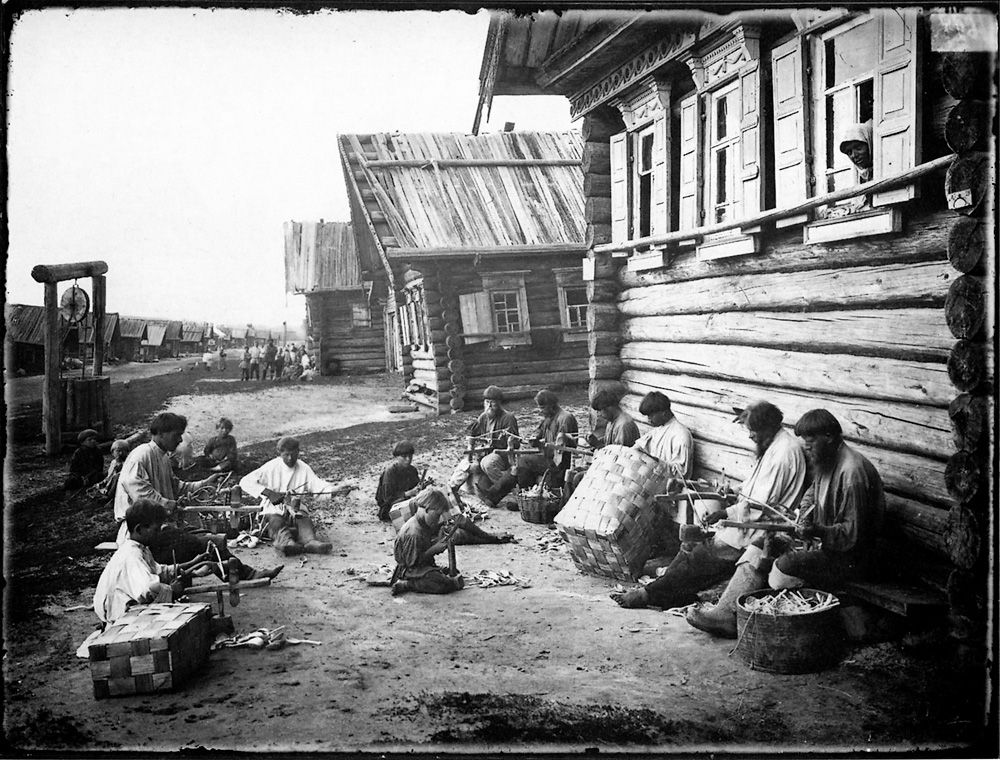

1902. Полтавско-харьковские аграрные беспорядки

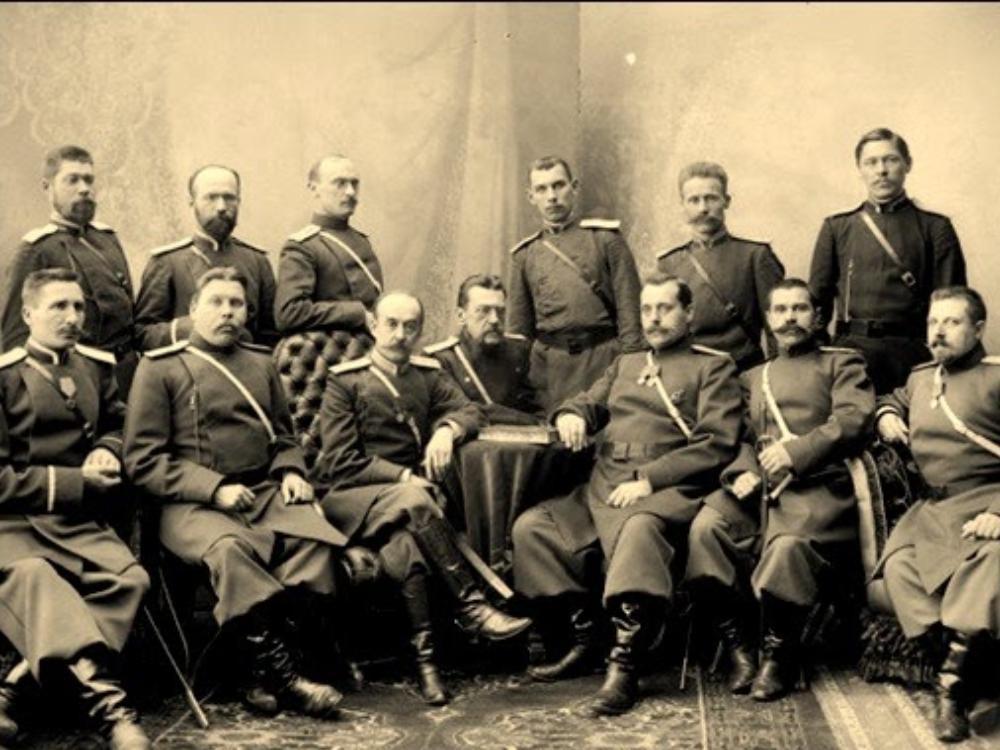

Полицейские и крестьянинКрупное крестьянское выступление в Полтавской и Харьковской губерниях весной 1902 года, вызванное подорожанием аренды, неурожаем 1901 года и массовым обнищанием крестьян. Выступления сопровождались захватами помещичьих земель, взломом амбаров, поджогами усадеб, часто принимали характер восстаний с открытым сопротивлением властям. В восстании участвовало до 40 000 крестьян. Подавлено войсками 3 апреля 1902 года. Летом и осенью 1902 года подобные выступления прошли во многих других российских губерниях.

1903. Второй съезд РСДРП. Раскол в партии

II съезд РСДРП. Автор: Юрий ВиноградовII съезд Российской социал-демократической рабочей партии проходил с 17 (30) июля по 10 (23) августа 1903 года в Брюсселе и Лондоне. На съезде произошёл раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. Съезд имел историческое значение, став фактически учредительным и объединив разрозненные группы российских социал-демократов в политическую партию. Была организационно закреплена политическая роль Ленина как лидера радикального крыла РСДРП — большевиков. Основной задачей партии стала борьба за диктатуру пролетариата.

На съезде произошёл раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. Съезд имел историческое значение, став фактически учредительным и объединив разрозненные группы российских социал-демократов в политическую партию. Была организационно закреплена политическая роль Ленина как лидера радикального крыла РСДРП — большевиков. Основной задачей партии стала борьба за диктатуру пролетариата.

1904. Начало русско-японской войны

Русская эскадра под обстрелом. Порт-Артур, 190427 января (9 февраля) 1904 года, без официального объявления войны, японский флот атаковал русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, что привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русской эскадры и обеспечило высадку японских войск в Корее. Одновременно с этим в корейском порту Чемульпо японцы атаковали крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». После неравного боя «Кореец» взорвали, а «Варяг» затопили сами русские моряки. В мае, использовав бездействие русского командования, японцы высадились на Квантунский полуостров и перерезали ЖД сообщение Порт-Артура с Россией.

1904. Оборона Порт-Артура

Защитники Порт-Артура, 1904 год17 июня 1904 года 3-я японская армия начала осаду Порт-Артура. Вся русская эскадра была привлечена к обороне крепости, значительная часть личного состава эскадры сражалась на суше, 284 корабельных орудия были переданы для обороны крепости. 22 ноября (5 декабря) 1904 года, после взятия горы Высокая, японцы из 11-дюймовых гаубиц разбили Порт-Артурскую эскадру. 20 декабря 1904 (2 января 1905) года, после гибели генерала Р. И. Кондратенко, крепость была сдана японцам генералом А. М. Стесселем вопреки решению Военного совета и желанию обороняющихся солдат. Потери русской армии составили около 27 000 человек.

1905. Кровавое воскресенье

«Кровавое воскресенье». Фрагмент картины9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге около 140 тысяч рабочих, во главе со священником Георгием Гапоном, приняли участие в шествии к Зимнему дворцу, с целью вручить императору Николаю II коллективную «Петицию о рабочих нуждах». Наряду с экономическими, петиция включала ряд политических требований. Политический характер выступления и стремление демонстрантов прорваться сквозь оцепление солдат стали причиной разгона шествия, против рабочих было применено огнестрельное оружие. Разгон шествия и гибель сотен человек вызвали возмущение в обществе и послужили толчком к началу Первой русской революции.

Политический характер выступления и стремление демонстрантов прорваться сквозь оцепление солдат стали причиной разгона шествия, против рабочих было применено огнестрельное оружие. Разгон шествия и гибель сотен человек вызвали возмущение в обществе и послужили толчком к началу Первой русской революции.

1905-1907. Первая русская революция

Шествие с флагами. Курск, 19 октября 1905Первая русская революция 1905-1907 годов – массовые народные выступления, спровоцированные общенациональным кризисом. Причины революции: отсутствие политических свобод, бесправное положение крестьян, ухудшение положения рабочих. Толчком к началу массовых выступлений стало “Кровавое воскресенье” – расстрел шествия рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Революционное движение приняло общенародный характер и нацелилось на свержение монархии. По стране прокатилась волна забастовок, часто перерастающих в стачки, в армии и на флоте начались восстания.

1905. Восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»Восстание на броненосце Черноморского флота «Потёмкин» (с 14 по 25 июня 1905 года) — первый случай вооружённого мятежа воинской части в ходе революции 1905 года. Мятеж начался стихийно, поводом послужила некачественная пища. Матросы захватили корабль, убив при этом часть офицеров. Команда избрала судовую комиссию, руководившую восстанием. На усмирение мятежа были выделены значительные военные силы. Мятеж сопровождался беспорядками и паникой в Одессе. 25 июня восставшие сдались румынским властям в порту Констанца.

Мятеж начался стихийно, поводом послужила некачественная пища. Матросы захватили корабль, убив при этом часть офицеров. Команда избрала судовую комиссию, руководившую восстанием. На усмирение мятежа были выделены значительные военные силы. Мятеж сопровождался беспорядками и паникой в Одессе. 25 июня восставшие сдались румынским властям в порту Констанца.

1905. Портсмутский мирный договор

Российская делегация. Портсмут, 1905 годВойна между Российской и Японской империями 1904-1905 годах за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем, завершилась 23 августа (5 сентября) 1905 года подписанием Портсмутского мирного договора (г. Портсмут, США). Согласно договору Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, уступала часть Южно-Маньчжурской железной дороги. Также Россия уступала Японии юг Сахалина и «все прилегающие к последней острова». В 1945 году, после разгрома и капитуляции Японии, Портсмутский мирный договор утратил силу.

1906. Первое заседание Государственной думы I созыва

Начало работы Думы I созыва, 1906 годГосударственная дума Российской империи I созыва — первый в истории страны представительный законодательный орган избираемый населением. Попытка преобразовать Россию из самодержавной в парламентскую монархию была вызвана стремлением стабилизировать политическую обстановку в условиях многочисленных волнений и революционных выступлений. Дума I созыва провела одну сессию и просуществовала 72 дня: с 27 апреля по 8 июля 1906 года (по старому стилю), после чего была распущена императором.

1907. Третьеиюньский переворот. Угасание революции

Заседание II Государственной думы«Третьеиюньский переворот» 3 (16) июня 1907 года — досрочный роспуск II Государственной Думы, сопровождавшийся изменением избирательной системы. Избирательный закон мог быть изменён только при согласии Госдумы и Госсовета. Однако, распустив Думу, император изменил избирательный закон и назначил выборы в новую, заведомо проправительственную, Думу. Роспуск II Думы совпал по времени с ослаблением забастовочного движения, 3 июня принято считать последним днём Первой русской революции.

Роспуск II Думы совпал по времени с ослаблением забастовочного движения, 3 июня принято считать последним днём Первой русской революции.

1908. Спасательная операция в Мессине

Эвакуация пострадавших. Мессина, 1908 год28 декабря 1908 года российские моряки Балтийской эскадры провели спасательную операцию в итальянском городе Мессине, разрушенном в результате серии мощных землетрясений. Личный состав кораблей «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров» и «Богатырь» участвовал в разборе завалов и эвакуации раненых, была открыта походная кухня. Матросы российской эскадры извлекли из-под руин более 3 000 человек. Количество спасённых корабельными врачами пострадавших жителей Мессины подсчитать невозможно.

1909. Российская интервенция в Персию

Защитники Джульфа-Тавризской дорогиРоссийская интервенция в Персию — военное вмешательство Российской империи во время гражданской войны в Персии с целью защиты российских подданных, оказания военной помощи правительств силам страны. В апреле 1909 года в Персию были отправлены два батальона 1-й Кавказской стрелковой бригады, четыре сотни кубанских казаков, сапёры, артиллерия. Российские войска действовали в основном против кочевников. Убийства подданных Российской империи карались смертью по приговору военно-полевого суда.

В апреле 1909 года в Персию были отправлены два батальона 1-й Кавказской стрелковой бригады, четыре сотни кубанских казаков, сапёры, артиллерия. Российские войска действовали в основном против кочевников. Убийства подданных Российской империи карались смертью по приговору военно-полевого суда.

События 1910-1919 годов

1910. Первый отечественный самолёт 1911. Убийство Столыпина 1912. Ленский расстрел 1913. Биплан Илья Муромец 1914. Первая мировая война 1915. Отступление русской армии 1916. Брусиловский прорыв 1917. Февральская революция в России1917. Октябрьская революция в России 1918. Начало Гражданской войны 1918. Расстрел царской семьи 1919. Создание 1-й Конной АрмииИстория Российской империи в начале XX века (1900-1917 гг.) -основные даты к ЕГЭ

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Начало XX века стало для Российской империи временем грандиозных потрясений. Две войны, одна разрушительнее другой, и три революции оказались неразрывно связаны друг с другом. Эти грандиозные события привели к гибели старой монархической России и рождению на её обломках совершенно нового государства. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

Эти грандиозные события привели к гибели старой монархической России и рождению на её обломках совершенно нового государства. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

1902 год – создание партии социалистов-революционеров,

известных также как эсеры. Они выступали за социализацию земли – передачу её из частной собственности в общенародное достояние, а также за установление демократической республики, всеобщего избирательного права, федерализацию России, свободу вероисповедания. Политика эсеров предусматривала самые разнообразные методы достижения целей – от пропаганды и агитации до вооружённого восстания и индивидуального террора.

1903 год – II съезд РСДРП

Съезд утвердил программу Российской социал-демократической рабочей партии. Программа-минимум предполагала установление демократической республики, введение 8-часового рабочего дня, уничтожение остатков крепостничества в деревне, равноправие всех наций. Программа-максимум заключалась в социалистической революции и установлении диктатуры пролетариата. При обсуждении устава партии произошёл раскол РСДРП на фракции большевиков и меньшевиков.

При обсуждении устава партии произошёл раскол РСДРП на фракции большевиков и меньшевиков.

1904–1905 гг. – русско-японская война

Причиной войны стала борьба Японии и России за влияние в Северо-Восточном Китае и Корее. Русские армия и флот столкнулись с большими трудностями, связанными с удалённостью театра военных действий, ошибками в оценке возможностей противника, технологической отсталостью России. Война закончилась победой Японии и подписанием Портсмутского мирного договора.

27 января (9 февраля) 1904 года – начало русско-японской войны

24 января (6 февраля) Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. 27 января (9 февраля) японский флот атаковал русские корабли на внешнем рейде Порт-Артура и в корейском порту Чемульпо. В тот же день император Николай II подписал Манифест об объявлении войны Японии.

Июль–декабрь 1904 года – оборона Порт-Артура

В конце июля 1904 года японские войска вышли к внешним обводам крепости, прикрывавшей главную базу 1-й Тихоокеанского флота России. За следующие четыре месяца осаждённый гарнизон отбил три штурма, однако в ноябре в ходе четвёртого штурма японцы заняли гору Высокая, с которой просматривалась вся порт-артурская гавань. 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) Порт-Артур капитулировал.

За следующие четыре месяца осаждённый гарнизон отбил три штурма, однако в ноябре в ходе четвёртого штурма японцы заняли гору Высокая, с которой просматривалась вся порт-артурская гавань. 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) Порт-Артур капитулировал.

11 (24) августа – 21 августа (3 сентября) 1904 года – Ляоянское сражение

В районе Ляояна русская армия, пользуясь численным превосходством и хорошо подготовленными оборонительными рубежами, должна была остановить продвижение японцев. В ходе сражения ни одна из сторон не получила решающего преимущества, но русское командование переоценило силы противника и приняло решение отойти к Мукдену.

6 (19) февраля – 25 февраля (10 марта) 1905 года – Мукденское сражение

Русское командование планировало нанести удар по Сандепу и в случае успеха перейти в общее наступление, однако японцы нанесли упреждающий удар с целью окружить и уничтожить русские войска в районе Мукдена. При почти равном соотношении сил русские войска под командованием генерала А. Н. Куропаткина потерпели поражение и отступили. Японское наступление тоже не достигло своих целей, и война на суше приняла позиционный характер.

Н. Куропаткина потерпели поражение и отступили. Японское наступление тоже не достигло своих целей, и война на суше приняла позиционный характер.

14 (27) – 15 (28) мая 1905 года – Цусимское сражение

Цусимское сражение между русской 2-й Тихоокеанской эскадрой и японским флотом. Сформированному на Балтике соединению надлежало прорвать блокаду Владивостока, но у острова Цусима в Корейском проливе его атаковали японские силы. В ходе сражения почти все русские корабли были потоплены или захвачены противником, небольшой части удалось интернироваться в нейтральных портах, до Владивостока дошли лишь один малый крейсер и два миноносца. Катастрофическое поражение объяснялось целым рядом объективных факторов.

23 августа (5 сентября) 1905 года в США состоялось подписание Портсмутского мирного договора

Состоялось подписание Портсмутского мирного договора между Россией и Японией. Возглавлявший российскую делегацию председатель комитета министров С.Ю. Витте добился от представителей Японии отказа от ряда неприемлемых для России требований. По условиям договора Россия уступила Японии право аренды у Китая Ляодунского полуострова, Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Порт-Артура до Чанчуня, южную половину Сахалина. Корея признавалась зоной японского влияния. В Маньчжурии стороны обещали не препятствовать торговле других стран.

По условиям договора Россия уступила Японии право аренды у Китая Ляодунского полуострова, Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Порт-Артура до Чанчуня, южную половину Сахалина. Корея признавалась зоной японского влияния. В Маньчжурии стороны обещали не препятствовать торговле других стран.

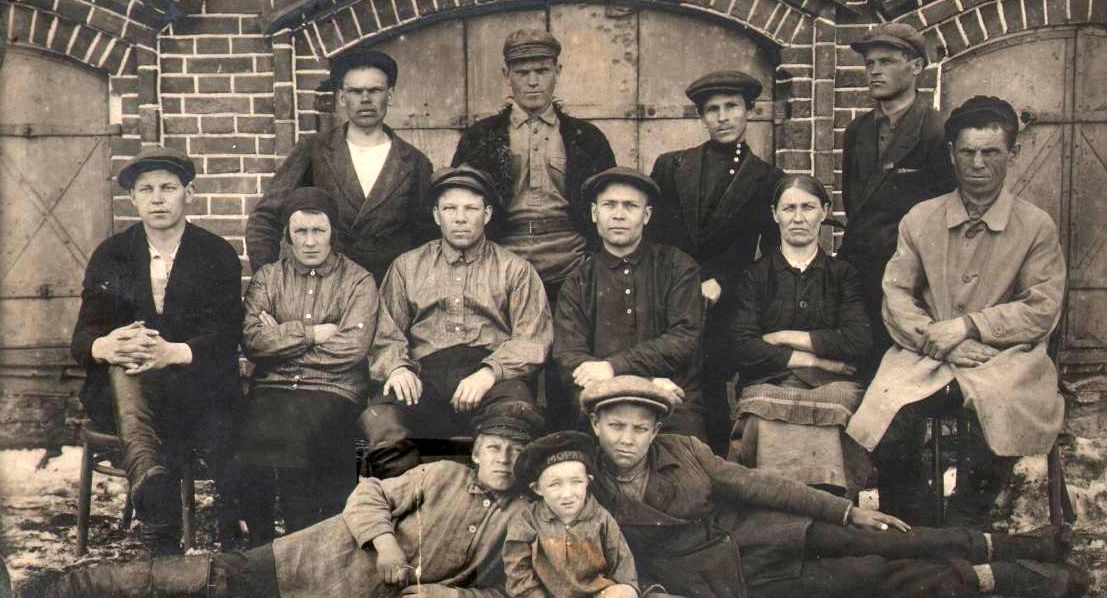

1905–1907 гг. – Первая русская революция, известная также как Революция 1905 года

Причин для неё накопилась масса. Не был решён крестьянский вопрос. Индустриализация привела к росту численности пролетариата, при этом условия труда рабочих оставались тяжёлыми, а уровень оплаты – низким. Буржуазия и интеллигенция выступали за демократические преобразования. Все эти накопившиеся в обществе противоречия резко обострились из-за поражения в русско-японской войне.

9 (22) января 1905 года – «Кровавое воскресенье»

Такое название получил разгон мирного шествия рабочих Санкт-Петербурга к Зимнему дворцу. Рабочие собирались вручить царю петицию со своими требованиями, в том числе политического характера, но наткнулись на винтовочные залпы и казачьи шашки. Только по официальным данным погибло не менее 130 человек. Действия властей осуждались широкими кругами русского общества, увеличилось число стачек и забастовок.

Только по официальным данным погибло не менее 130 человек. Действия властей осуждались широкими кругами русского общества, увеличилось число стачек и забастовок.

14 (27) июня – 25 июня (8 июля) 1905 года – восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»

Мятеж имел стихийный характер. Восставшие матросы убили часть офицеров и захватили корабль, но им не удалось получить серьёзную поддержку ни в Одессе, ни на других кораблях Черноморского флота. Мятежники увели броненосец в румынский порт Констанцу и сдались местным властям. Вооружённое выступление матросов «Потемкина» стало ярким свидетельством проникновения революционных настроений в армию и на флот.

6 (19) августа 1905 года – манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы

Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы предусматривал реализацию проекта, составленного министром внутренних дел А.Г. Булыгиным. Предполагал создание Думы как законосовещательного органа при царском правительстве. Женщины, военнослужащие, студенты в выборах в Думу не участвовали. Высокий имущественный ценз исключал из числа избирателей рабочих и бедное крестьянство. Манифест должен был снизить протестные настроения в обществе, но достиг противоположного эффекта.

Женщины, военнослужащие, студенты в выборах в Думу не участвовали. Высокий имущественный ценз исключал из числа избирателей рабочих и бедное крестьянство. Манифест должен был снизить протестные настроения в обществе, но достиг противоположного эффекта.

12 (25) – 18 (31) октября 1905 года – Октябрьская всероссийская политическая стачка

В сентябре 1905 года в Москве произошли столкновения бастующих рабочих с войсками и казаками. По призыву РСДРП начались стачки солидарности с московскими рабочими в Санкт-Петербурге и других городах. Число бастующих достигло 2 млн человек. Всероссийская стачка проходила под политическими лозунгами, создавались Советы рабочих депутатов. Эти события вынудили императора подписать Манифест 17 октября 1905 года.

17 (30) октября 1905 года – император Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», известный также как Манифест 17 октября

Указ провозглашал основные гражданские права и свободы, что позволило создать в России легальные политические партии и профсоюзы. Новые законы в стране вступали в силу после одобрения Государственной Думой. При этом император имел право распустить Думу и блокировать её решения. Революционно настроенные партии Манифест 17 октября не удовлетворил.

Новые законы в стране вступали в силу после одобрения Государственной Думой. При этом император имел право распустить Думу и блокировать её решения. Революционно настроенные партии Манифест 17 октября не удовлетворил.

9 (22) – 18 (31) декабря 1905 года – Декабрьское вооружённое восстание в Москве

Оно стало крупнейшим из вооружённых выступлений, состоявшихся в декабре 1905 – январе 1906 гг. в разных регионах страны. Организаторами восстаний выступили представители эсеров, большевиков, анархистов. Восставшие создавали дружины, строили баррикады. В Москве столкновения дружинников с войсками и полицией приобрели масштабный характер. Основным центром восстания стал рабочий район Пресня. Московское восстание было подавлено правительственными войсками, как и прочие подобные выступления в Красноярске, Екатеринославе, Харькове и некоторых других городах.

27 апреля (10 мая) – 9 (22) июля 1906 года – работа I Государственной Думы

Основное внимание Думы было сосредоточено на обсуждении аграрного вопроса. Депутаты от разных партий предложили несколько проектов решения, но все они противоречили представлениям правительства. Дума заявила о недоверии правительству и необходимости заменить его, ответом стало решение императора от 8 (21) июля распустить Думу и назначить новые выборы.

Депутаты от разных партий предложили несколько проектов решения, но все они противоречили представлениям правительства. Дума заявила о недоверии правительству и необходимости заменить его, ответом стало решение императора от 8 (21) июля распустить Думу и назначить новые выборы.

9 (22) ноября 1906 года – начало столыпинской аграрной реформы

Вышел указ, позволявший крестьянам свободно выходить из сельской общины и закреплять в собственность надельную землю. Это означало, что свой надел земли можно было продать, а вместо разрозненных полос получить отруб или хутор. Предполагалось, что для успешного завершения преобразований потребуется не менее 20 лет, однако 28 июня (11 июля) 1917 года постановление Временного правительства официально остановило реформу.

20 февраля (4 марта) – 3 (16) июня 1907 года – работа II Государственной Думы

В выборах в неё приняли участие большевики и эсеры, игнорировавшие парламент первого созыва. К острым противоречиям с правительством весной 1907 года добавился вопрос о чрезвычайных мерах против революционеров. Председатель правительства П.А. Столыпин обвинил 55 депутатов социал-демократической фракции в заговоре, что дало Николаю II повод распустить и II Думу.

Председатель правительства П.А. Столыпин обвинил 55 депутатов социал-демократической фракции в заговоре, что дало Николаю II повод распустить и II Думу.

3 (16) июня 1907 года – «Третьеиюньский переворот»

Противоречия между правительством и II Государственной Думой делали невозможным принятие бюджета и новых законов. Сложился кризис власти, выходом из которого стал досрочный роспуск Думы с одновременным изменением избирательной системы. Считается, что императорский акт от 3 июня 1907 года ознаменовал окончание революции 1905–1907 гг.

1907–1912 гг. – работа III Государственной Думы

Дума третьего созыва была сформирована по новому избирательному закону, лидирующие позиции в ней заняли октябристы. Этот созыв парламента проработал весь положенный по закону о выборах пятилетний срок. III Государственная Дума добрила ряд важных правительственных законопроектов, в том числе в рамках столыпинской аграрной реформы.

1907 год – завершилось формирование Антанты

Этот военно-политический союз начал складываться в конце XIX века в качестве противовеса Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. В 1893 году сложился оборонительный союз России с Францией, укреплённый в 1904 году англо-французским соглашением. Англо-русское соглашение 1907 года разграничило сферы влияния России и Великобритании в Средней Азии и завершило размежевание европейских великих держав накануне Первой мировой войны.

В 1893 году сложился оборонительный союз России с Францией, укреплённый в 1904 году англо-французским соглашением. Англо-русское соглашение 1907 года разграничило сферы влияния России и Великобритании в Средней Азии и завершило размежевание европейских великих держав накануне Первой мировой войны.

1 (14) сентября 1911 года – убийство П.А. Столыпина

Покушение на председателя Совета министров Российской империи П.А. Столыпина совершил в городском театре Киева анархист Д.Г. Богров. 5 (18) сентября от полученных ран Столыпин скончался, что отрицательно сказалось на ходе проводимых им реформ.

15 (28) июля 1914 – 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война

Крупнейший на тот момент вооружённый конфликт в мировой истории, вызванный комплексом экономических и политических причин. Поводом к началу войны стало убийство в столице Боснии и Герцеговины Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум на неприемлемых условиях, и 15 (28) июля 1914 года объявила войну. В военных действиях участвовали 38 государств.

В военных действиях участвовали 38 государств.

19 июля (1 августа) 1914 года – вступление России в Первую мировую войну

Российско-австрийское соперничество за влияние на Балканах заставляло Российскую империю позиционировать себя как защитницу интересов Сербии. Поэтому после объявления Австро-Венгрией войны Сербии Россия 17 (30) июля начала всеобщую мобилизацию. 19 июля (1 августа) Германия потребовала от Российской империи прекратить мобилизацию, и в тот же день объявила ей войну.

4 (17) августа – 10 (23) сентября 1914 года – Восточно-Прусская операция

Верховное командование предполагало овладеть Восточной Пруссией силами двух армий Северо-Западного фронта. Из-за просчётов в планировании и несогласованности действий 2-я армия под командованием генерала от кавалерии А.В. Самсонова попала в окружение. 1-я армия под командованием генерала от кавалерии П.К. Ренненкампфа потерпела неудачу в битве на Мазурских озёрах. 10 (23) сентября русские войска получили приказ отступить из Восточной Пруссии.

5 (18) августа – 13 (26) сентября 1914 года – Галицийская битва

Совокупность наступательных и оборонительных операций пяти армий Юго-Западного фронта против австро-венгерских войск. Русские войска заняли Галицию и часть Австрийской Польши. Их действия отвлекли значительные силы Австро-Венгрии от Сербии и облегчили положение англо-французских войск, вынудив Германию перебросить часть сил с Западного фронта на Восточный.

2 (15) ноября 1914 года – Россия объявила войну Турции

В сентябре 1914 года Турция объявила джихад странам Антанты, после чего турецкие корабли обстреляли Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. В ответ Россия объявила войну Турции. Возник Кавказский фронт войны.

9 (22 декабря) 1914 – 5 (18) января 1915 гг. – Сарыкамышская операция

В ходе оборонительной операции русские войска сорвали планы турецкого командования по окружению и уничтожению группировки российской Кавказской армии и захвату крепости Карс. Туркам не удалось перенести военные действия на территорию России.

Май–сентябрь 1915 года – Великое отступление русской армии

В начале 1915 года немецкое командование запланировало стратегическое наступление на Восточном (русском) фронте, чтобы серией мощных ударов вывести Россию из войны, и перебросило сюда с западного фронта значительные силы. В мае 1915 года с Горлицкого прорыва началось хорошо подготовленное немецкое наступление. В июне–сентябре 1915 года русские войска вынуждены были оставить Галицию, Польшу, Литву. В октябре–ноябре фронт стабилизировался.

28 декабря 1915 (10 января 1916) – 3 (16) февраля 1916 гг. – Эрзерумская операция

Русские войска Кавказской армии, совершив сложный переход через горные склоны, подошли к турецкой крепости Эрзерум и подготовили её штурм. Штурм Эрзерума начался 29 января (11 февраля). Уже 3 (16) февраля крепость пала. Контроль над Эрзерумом открыл путь на турецкий черноморский порт Трапезунд (Трабзон), который удалось взять в апреле 1916 года в результате Трапезундской операции.

22 мая (4 июня) – 7 (20) сентября 1916 года – Брусиловский прорыв

Крупная наступательная операция русских войск в Галиции и на Волыни. Австрийский фронт удалось прорвать сразу на нескольких участках, русские войска в результате наступления заняли Буковину и Южную Галицию. Брусиловский прорыв позволил облегчить положение союзников под Верденом и Трентино и окончательно решить вопрос о вступлении Румынии в войну на стороне Антанты.

Австрийский фронт удалось прорвать сразу на нескольких участках, русские войска в результате наступления заняли Буковину и Южную Галицию. Брусиловский прорыв позволил облегчить положение союзников под Верденом и Трентино и окончательно решить вопрос о вступлении Румынии в войну на стороне Антанты.

23 февраля (8 марта) 1917 года – начало Февральской революции

В Петрограде начались массовые забастовки и демонстрации рабочих, вызванные острой нехваткой продовольствия. На следующий день движение переросло во всеобщую забастовку под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!». К выступлениям присоединились представители самых разных слоёв общества.

27 февраля (12 марта) 1917 года – вооружённое восстание в Петрограде

К бастующим рабочим начали с оружием в руках присоединяться солдаты. Отряды рабочих и солдат захватили мосты, вокзалы и правительственные учреждения. Были созданы два новых органа власти – Петроградский совет рабочих депутатов и Временный комитет государственной Думы.

2 (15) марта 1917 года – издан Приказ №1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов

Согласно ему, во всех воинских частях создавались выборные комитеты из нижних чинов. Оружие переходило под контроль комитетов. Подчиняться воинские части должны были не офицерам, а своим комитетам и Совету.

2 (15) марта 1917 года – сформировано Временное правительство

Предполагалось, что оно будет руководить страной до созыва Учредительного собрания. Председателем Временного правительства стал князь Г.Е. Львов. Ведущую роль в правительстве играли кадеты, октябристы и прогрессисты.

2 (15) марта 1917 года – отречение Николая II от престола

Император подписал отречение в пользу своего брата Михаила Александровича. Тот, в свою очередь, на следующий день подписал акт о непринятии престола, оставив вопрос о форме правления в стране до созыва Учредительного собрания. Самодержавие было свергнуто, в России победила буржуазно-демократическая революция.

20 апреля (3 мая) – 5 (18) мая 1917 года – Апрельский кризис

Его вызвало стремление Временного правительства выполнить союзнические обязательства России перед Антантой и вести войну «до победного конца». Массовые митинги и демонстрации во многих городах России вынудили уйти в отставку министра иностранных дел П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. В новый состав Временного правительства вошли представители социалистических партий.

Массовые митинги и демонстрации во многих городах России вынудили уйти в отставку министра иностранных дел П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. В новый состав Временного правительства вошли представители социалистических партий.

18 июня (1 июля) – 6 (19) июля 1917 года – Июньское наступление, или наступление Керенского

Последняя крупная наступательная операция русской армии во время Первой мировой войны. Основным направлением удара стал Львов. Начало наступления оказалось удачным, но дальнейшее продвижение застопорилось – во многом из-за потери управления деморализованными войсками. 6 (19) июля немцы перешли в контрнаступление, и русская армия вновь оставила Галицию.

3 (16) – 5 (18) июля 1917 года – Июльский кризис

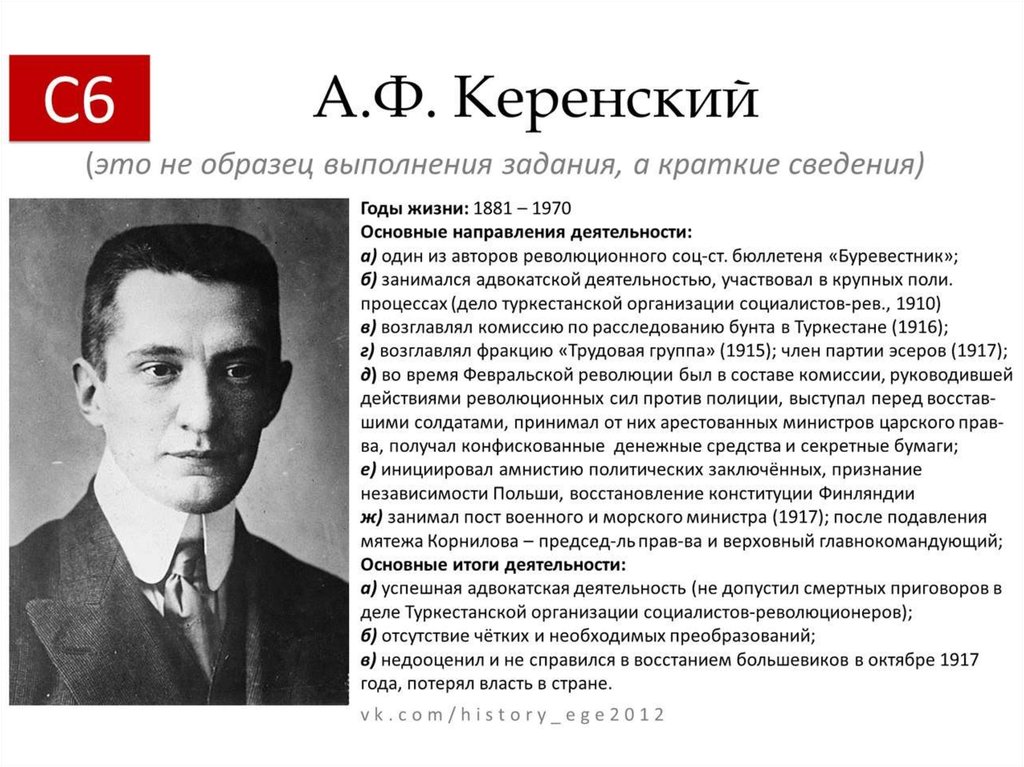

Он был вызван провалом июньского наступления российской армии на Юго-Западном фронте. В Петрограде это вызвало массовые вооружённые демонстрации рабочих и солдат, которые Временному правительству удалось разогнать с помощью верных армейских частей. Массовые беспорядки дали правительству повод начать репрессии против большевиков. Главой Временного правительства стал А.Ф. Керенский.

Массовые беспорядки дали правительству повод начать репрессии против большевиков. Главой Временного правительства стал А.Ф. Керенский.

21 августа (3 сентября) – 31 августа (13 сентября) 1917 года – Корниловский мятеж

Верховный главнокомандующий вооружёнными силами России генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов предпринял попытку военного переворота с целью не допустить прихода к власти левых радикалов и навести порядок в стране методами военной диктатуры. Мятеж удалось подавить с помощью отрядов Красной гвардии, Корнилова арестовали.

1 (14) сентября 1917 года – принято специальное Постановление Временного правительства о провозглашении России республикой

Позднее было объявлено о создании Предпарламента и специальной конституционной комиссии для разработки республиканской конституции.

25 октября (7 ноября) 1917 года – свержение Временного правительства и захват власти большевиками

События известны как Октябрьская революция, а также как Октябрьское вооружённое восстание и Октябрьский переворот. В ночь с 24 октября (6 ноября) на 25 октября (7 ноября) в Петрограде восставшие од руководством большевиков захватили мосты, почту, телеграф, Государственный банк. 25 октября (7 ноября) революционные солдаты и матросы заняли Зимний дворец. Временное правительство было низложено, его министры арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость.

В ночь с 24 октября (6 ноября) на 25 октября (7 ноября) в Петрограде восставшие од руководством большевиков захватили мосты, почту, телеграф, Государственный банк. 25 октября (7 ноября) революционные солдаты и матросы заняли Зимний дворец. Временное правительство было низложено, его министры арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость.

25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года – II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов

На Съезде провозглашался переход власти к Советам и были приняты первые законы советской власти – Декрет о мире и Декрет о земле. Депутаты избрали высший орган советской власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), и сформировали новое правительство – Совет народных комиссаров (СНК).

Краткая история русских правителей и исторических событий

Российское государство восходит к шестнадцатому веку, к правлению Ивана Грозного. При Иване враждующие группировки, которые ранее характеризовали политический ландшафт России, объединились, создав ранний план централизованного органа управления. Иван наблюдал за значительными событиями во время своего долгого правления с 1547 по 1584 год; главным из них было создание постоянной русской армии. Однако личный и домашний хаос свел на нет многие из его достижений, и к моменту его смерти Россия была экономически неблагополучной и политически нестабильной.

Иван наблюдал за значительными событиями во время своего долгого правления с 1547 по 1584 год; главным из них было создание постоянной русской армии. Однако личный и домашний хаос свел на нет многие из его достижений, и к моменту его смерти Россия была экономически неблагополучной и политически нестабильной.

С тех пор неопределенность продолжалась почти столетие. Только в 1682 году и коронации Петра Алексеевича (Петра Великого) Россия была так же объединена под единым правителем. Изучая западную мысль и культуру, он переделал русское государственное управление по европейскому образцу, стремясь к экономической и философской близости к центрам современного индустриализма. Наряду с радикальными политическими реформами Петра также помнят за его успешные военные кампании, которые привели к расширению территории России.

Россия не заставила себя долго ждать очередного лидера петровского калибра. Всего через четыре десятилетия после его смерти Екатерина Великая взошла на престол и приступила к осуществлению его наследия. Как и Петр, Екатерина твердо верила в силу культуры и западной мысли, особенно в движение Просвещения, охватившее в то время Европу. Она возвестила золотой век в России; период, определяемый безудержным ростом культуры и искусства, продолжающейся военной экспансией и развитием промышленности. При Екатерине Россия вошла в число великих держав мира.

Как и Петр, Екатерина твердо верила в силу культуры и западной мысли, особенно в движение Просвещения, охватившее в то время Европу. Она возвестила золотой век в России; период, определяемый безудержным ростом культуры и искусства, продолжающейся военной экспансией и развитием промышленности. При Екатерине Россия вошла в число великих держав мира.

Российской монархии через своих последующих лидеров удалось сохранить статус России в течение следующего столетия. Так было до начала двадцатого века, когда при царе Николае II влияние короны на власть ослабло и больше уже не восстанавливалось.

Революция пришла в Россию во многом из-за неудач руководства Николая II. Они были многочисленными: он привел Россию к катастрофической войне с Японией, руководил расправой над мирными демонстрантами и, возможно, самым известным образом поощрял скандальные отношения между царской семьей и сибирским мистиком Распутиным. Наконец, он умышленно проигнорировал внутренние беспорядки и втянул Россию в Первую мировую войну, ценой огромных человеческих жизней. Однако, несмотря на это, ретроспектива показывает, что Николай также был жертвой своего времени. Его полной власти не было места в быстро модернизирующемся мире, поэтому он был отстранен от власти и предан мечу. Затем возникло политическое движение, изменившее ландшафт международной политики. Впервые сформулированное Карлом Марксом, а затем воплощенное в жизнь Владимиром Лениным, родилось коммунистическое государство. Она открыла новую эпоху в русской жизни с радикально новыми культурными формами. Сегодня, характеризующееся русским плакатным искусством и российской пропагандой, искусство в России в этот период стало наиболее ярко проявлять реальность советского общества. Коллекции, такие как «Коллекция Гамборга», посвященные рассказу о повседневных мужчинах и женщинах в Советской России, прославились своим замечательным взглядом на очень влиятельный период и были созданы, чтобы отдать дань уважения этому виду искусства.

Однако, несмотря на это, ретроспектива показывает, что Николай также был жертвой своего времени. Его полной власти не было места в быстро модернизирующемся мире, поэтому он был отстранен от власти и предан мечу. Затем возникло политическое движение, изменившее ландшафт международной политики. Впервые сформулированное Карлом Марксом, а затем воплощенное в жизнь Владимиром Лениным, родилось коммунистическое государство. Она открыла новую эпоху в русской жизни с радикально новыми культурными формами. Сегодня, характеризующееся русским плакатным искусством и российской пропагандой, искусство в России в этот период стало наиболее ярко проявлять реальность советского общества. Коллекции, такие как «Коллекция Гамборга», посвященные рассказу о повседневных мужчинах и женщинах в Советской России, прославились своим замечательным взглядом на очень влиятельный период и были созданы, чтобы отдать дань уважения этому виду искусства.

Известные русские личности

Иван Грозный

Иван Васильевич, первый вождь, объявивший себя царем России, Иван Васильевич. ; основа современной российской политической организации. Для этого он проводил длительные и ожесточенные кампании против наследственной знати, за что ему приписывают титул «Грозный».

; основа современной российской политической организации. Для этого он проводил длительные и ожесточенные кампании против наследственной знати, за что ему приписывают титул «Грозный».

Петр Великий

Петр Алексеевич стал одним из самых прославленных деятелей в истории России. Он пришел к власти только благодаря удаче. В 1676 году, после смерти его отца, российского царя Алексея, два сводных брата Петра претендовали на власть. Оба, однако, были больны и умерли молодыми, что позволило Петру занять царский сан в 1682 году вплоть до своей смерти в 1725 году.0026

Несмотря на воспитание четырнадцати детей, Петр Великий умер, оставив Россию без наследника мужского пола. Этого бы не было, если бы у него не было таких напряженных отношений с единственным дожившим до совершеннолетия сыном: Алексеем Петровичем. Алексея воспитывала мать, отношения которой с Петром характеризовались взаимной ненавистью. За это Алексей обиделся на отца и перешел на сторону Австрии. За эту измену Петр Великий казнил своего старшего сына и наследника престола.

За эту измену Петр Великий казнил своего старшего сына и наследника престола.

Петр III в России

Родившийся Чарльз Петр Ульрих, Петр стал царем в 1762 году и сразу же оказался непопулярным; он мало говорил по-русски, проводил политику, приносящую пользу Пруссии, стране своего рождения, а его брак с тогдашней принцессой Софией Ангальт-Цербской был полон скандалов. В конце концов, российские военные восстали против него и вместо этого присягнули его жене; она узурпировала своего мужа, чтобы взять под контроль трон, и отныне была известна как Екатерина Великая.

Екатерина Великая

Царствование Екатерины, правившей дольше всех в России, положило начало периоду, которым лучше всего запомнился русский империализм. Наследие Екатерины, известное как золотой век России, лучше всего характеризуется двумя ее достижениями: культурным возрождением и военной экспансией. Она основала множество важных учреждений, живущих до сих пор. Главным из них является Смольный институт, первое в России учебное заведение для женщин.

Главным из них является Смольный институт, первое в России учебное заведение для женщин.

Царь Николай II

Николай II, последний император России, и его семья были казнены в 1918 году революционерами-большевиками. Уже отрекшись от престола, Николай провел последний год своей жизни в заточении в сибирской глуши. Глубоко религиозный человек, он стремился продолжить унаследованные им социальные и политические традиции. Это привело его к смертельным разногласиям с Россией, которой он управлял.

Распутина

Немногие исторические личности так пленили воображение, как неграмотный сибирский мистик Григорий Распутин. Самопровозглашенный святой, Распутин родился в 1869 году и, хотя он не занимал официального положения в Русской православной церкви, жил и работал монахом в первые годы своей жизни в сельской Сибири. Благодаря ряду замечательных событий Распутин снискал расположение царской семьи, и особенно императрицы Александры Федоровны. Слухи о романтических отношениях между ними возмутили Россию, а Распутин стал центром национального культа личности. Он был убит в 1916 группой дворян, стремящихся сохранить легитимность короны.

Слухи о романтических отношениях между ними возмутили Россию, а Распутин стал центром национального культа личности. Он был убит в 1916 группой дворян, стремящихся сохранить легитимность короны.

Ленин

Идеологическая сила, стоящая за большевистской революцией, Ленин является культовым лидером коммунизма в России. Радикальный, умный и безжалостный, он посвятил свою жизнь созданию пролетарского государства, как это определил Маркс. Первый председатель Советского Союза, он приказал казнить Романовых. Его смерть сделала его центром международного культа личности.

Иосиф Сталин

Если Ленин проложил путь к коммунистическому государству в России, то именно при Иосифе Сталине его образ воплотился в жизнь. В первые дни большевистской революции Сталин завоевал благосклонность Ленина как жестокий и верный оперативник на Кавказе». Родившийся в бедной семье в современной Грузии, Сталин быстро поднялся по лестнице большевистского истеблишмента, доказав свою идеологическую приверженность ленинской интерпретации марксизма. Вскоре он стал доверенным лицом партии по сбору средств и редактором ее газеты.

Вскоре он стал доверенным лицом партии по сбору средств и редактором ее газеты.

Сталин взял на себя руководство после смерти Ленина в 1924 году. Центральным элементом его правления была миссия по объединению нации под структурированной социалистической догмой. Он открыл период интенсивного аграрного и промышленного развития, что в конечном итоге привело к перебоям в производстве продуктов питания и длительным периодам голода. Под его руководством коммунизм превратился из своих ленинских корней в советский тоталитаризм, которым его помнят сегодня. Тем не менее Сталин стал объектом сильного и всепроникающего культа личности, отчасти подпитываемого его достижениями во время войны.

Исторические события

Опричнина

2

2 Опричнина была рассчитана на массовое угнетение дворянских сословий, угрожавших власти Ивана. Это окончательно изменило ландшафт российского государственного устройства и создало современную российскую политическую организацию.

Отныне царство будет определяться самодержавием и деспотизмом, которыми оно известно до сих пор.

Отныне царство будет определяться самодержавием и деспотизмом, которыми оно известно до сих пор.

Кризис престолонаследия

Политические успехи Ивана Грозного были омрачены личным хаосом. В 1581 году в приступе ярости Иван убил своего единственного сына и наследника престола, что привело к кризису престолонаследия, который привел к длительному периоду политических и социальных волнений в России. Вспышки Ивана отличали характер царства как абсолютистский и ответственный только перед Богом.

Налог на бороду

Казалось бы банальное развитие, налог, который Петр Великий обложил длинными бородами и традиционными одеждами в сентябре 1698 года, указывает на важное философское явление: стремление к Западной России. Социальная модернизация была определяющим аспектом правления Петра, и налог на бороду, который требовал западной одежды в правительстве и ограничения на ношение бороды, политически воплощал ее.

Учреждение ВМФ России

Одним из самых насущных желаний Петра Великого было усиление позиций России на море. Для этого Петр вел войну против Османской империи за частичный контроль над Черным морем. Он успешно захватил османскую крепость Азов в 1969 году и официально основал первую в России военно-морскую базу в Таганроге.

Любовь и Сила

Екатерина Великая родилась без претензий на российский престол, но силой воли и честолюбием привела ее туда. Екатерина вступила в союз с царством через брак с Петром III, который был объявлен предполагаемым на российский престол в 1742 году императрицей Елизаветой Российской. Их брак сразу же распался, но Екатерина выучила русский язык, заинтересовалась государственным искусством и погрузилась в современную культуру. И наоборот, Петр отказался объединиться и стал непопулярным и некомпетентным лидером. В 1762 году, всего через шесть месяцев после того, как ее муж пришел к власти, Екатерина вместе с различными дворянами и русскими военными замышляла узурпировать его власть. Ее переворот удался, и ее правление продлилось более тридцати лет.

Ее переворот удался, и ее правление продлилось более тридцати лет.

Золотой век России

Так называлась екатерининская эпоха расцвета русского искусства и культуры. Будучи убежденной последовательницей Просвещения, Екатерина подавала пример. При ее правлении произошел возврат к классическим стилям, и дворянство, освобожденное от обязательной военной службы, поощрялось покровительствовать искусствам.

Русско-японская война

В 1904 году Япония продвигала территориальные завоевания в Маньчжурию и вторгалась на территорию России. Увидев легко выигранное сражение, Николай II поручил России войну с Японией, в основном для поднятия морального духа и патриотических настроений. Однако русские вооруженные силы были вынуждены пройти полмира, чтобы встретить японскую армию, которая разгромила их, и русский флот был уничтожен. Это необдуманное решение укрепило внутреннее недовольство Николаем.

Первая мировая война

Приверженность Николая II Великой войне многие историки считают последним гвоздем в крышку гроба царя. Сознательно игнорируя внутренние беспорядки, Николай провел большую часть своих последних месяцев у власти на фронте, позволяя революции расти дома. По оценкам, на войне погибло не менее 1,5 миллиона русских. Это не считая жертв среди гражданского населения.

Февральская революция

Февральская революция, первая из двух революций 1917 года, вызвала массовые протесты против нехватки продовольственных пайков. Продолжавшийся более недели, он привел к массовым арестам и ожесточенным столкновениям. Когда гарнизонные войска столицы перешли на сторону революционеров, Николай II был вынужден отречься от престола.

Октябрьская революция

Октябрьская революция была переворотом партии большевиков в условиях вакуума власти, образовавшегося после отречения царя. Свергнув переходное правительство, большевики во главе с Владимиром Лениным захватили официальные здания и утвердились в качестве нового правительства. Не было до 1923 марта, после подавления антибольшевистских настроений, официально был создан Советский Союз. Узнайте больше о причинах русских революций.

Свергнув переходное правительство, большевики во главе с Владимиром Лениным захватили официальные здания и утвердились в качестве нового правительства. Не было до 1923 марта, после подавления антибольшевистских настроений, официально был создан Советский Союз. Узнайте больше о причинах русских революций.

Падение Советского Союза

Сила власти Сталина была настолько сильной, что его смерть в 1953 году оставила глубокую пустоту в сердце советской партии. Пожалуй, единственное, о чем могли договориться советские лидеры, ссорившиеся из-за его замены, — это как лучше всего отказаться от самой жестокой сталинской политики, одновременно стремясь сохранить его тисковую хватку у власти. На международном уровне считалось, что лучший способ сохранить репутацию коммунизма — это участвовать в усилиях по холодной войне с западными державами. Взаимно затратная гонка вооружений с Соединенными Штатами была направлена на укрепление власти в Восточной Европе, но в конечном итоге оказалась экономически разрушительной.

В 1985 году многолетний партийный чиновник Михаил Горбачев взял на себя управление и приступил к проведению ряда радикальных экономических и политических реформ. Вместо того, чтобы предотвратить экономический спад, который до сих пор характеризовал постсталинскую советскую политику, они имели обратный эффект, спровоцировав военный переворот и, в конечном итоге, распад Советского Союза.

Холодная война и кубинский ракетный кризис

Холодная война относится к периоду геополитической напряженности между Западом и СССР сразу после Второй мировой войны. Наиболее очевидно, что для него характерно краткое политическое балансирование на грани войны, которое говорило о нежелании вступать в прямой военный конфликт. Возможно, лучше всего это иллюстрируется гонкой между Соединенными Штатами и Советским Союзом в развитии ядерных арсеналов в качестве взаимно гарантированного военного сдерживания. Побочным эффектом этой политики стала почти параноидальная потребность в разработке оружия, способного на немыслимые разрушения. В результате во многих случаях напряженность росла почти до предела.

В результате во многих случаях напряженность росла почти до предела.

Кубинский ракетный кризис считается самым близким к развязке холодной войны. Конфронтация возникла, когда размещение американских ракет в Италии и Турции сопровождалось размещением советских ракет на Кубе — всего в девяноста милях от Флориды, а затем — коммунистического корабля. В течение нескольких недель мир затаил дыхание, пока две сверхдержавы вели напряженные и публичные переговоры. Наконец, спустя более месяца была достигнута договоренность о деэскалации и предотвращении ядерной войны.

Падение Берлинской стены

После Второй мировой войны Европе пришлось изменить свои границы. Побежденная Германия стала площадкой, на которой были проведены эти новые линии, а непростым союзом союзных войск и СССР был выкован во взаимном противостоянии фашизму их политическая структура. Отсюда возник «железный занавес»: политическая граница, отделяющая Восток от Запада, отделяющая СССР от Западной Европы. По мере роста напряженности в годы холодной войны эта линия становилась все более укрепленной, символизируя идеологическую дистанцию. В его основе был Берлин. Столица Германии была эпицентром раскола, физически разделенного пополам Берлинской стеной. Более двадцати пяти лет он физически блокировал иммиграцию, дезертирство и связь из Восточного Берлина, контролируемого Советами, на Запад. Это было только в 1989 г., когда по Восточному блоку прокатилась серия революций, спровоцировавших его крах, Берлинская стена пала. Это событие стало поворотным моментом в политическом ландшафте ХХ века и не только положило конец физической реальности «железного занавеса», но и коренным образом подорвало советский проект.

По мере роста напряженности в годы холодной войны эта линия становилась все более укрепленной, символизируя идеологическую дистанцию. В его основе был Берлин. Столица Германии была эпицентром раскола, физически разделенного пополам Берлинской стеной. Более двадцати пяти лет он физически блокировал иммиграцию, дезертирство и связь из Восточного Берлина, контролируемого Советами, на Запад. Это было только в 1989 г., когда по Восточному блоку прокатилась серия революций, спровоцировавших его крах, Берлинская стена пала. Это событие стало поворотным моментом в политическом ландшафте ХХ века и не только положило конец физической реальности «железного занавеса», но и коренным образом подорвало советский проект.

Отношения Запада с Россией с 1900 г. до наших дней — History is Now Magazine, Podcasts, Blog and Books

У Запада сложились долгие и сложные отношения с Россией с 1900 года. Начиная с Великобритании, Франции и Америки, которые были союзниками России и СССР во время мировых войн, и заканчивая глубоким недоверием во время холодной войны, Стивен Праут объясняет, как сложились отношения эволюционировали до наших дней.

На протяжении всего прошлого века и, конечно же, в настоящее время Россия с западной точки зрения производит впечатление угрожающего призрака. Предыдущие десятилетия были свидетелями имперского соперничества с Великобританией из-за Дальнего и Среднего Востока, угрозы коммунистической экспансии, вылившейся в холодную войну, тирании Сталина во время великих чисток, гонки вооружений со всей ее враждебной риторикой и угроз ядерной эскалации. . В последнее время у нас есть доказательства обвинений во вмешательстве в выборы в США, убийствах в Великобритании российских диссидентов и предполагаемых кибератаках на западные правительственные и коммерческие организации. На самом деле, трудно не выбрать какое-либо десятилетие, когда к России относились в благоприятном свете.

Уинстон Черчилль однажды процитировал Россию: «Я не могу предсказать вам действия России. Это загадка, завернутая в тайну внутри загадки, но есть ключ. Этот ключ — российские национальные интересы». Это хорошо отражало чувства того времени к Советскому Союзу, и эта цитата остается актуальной и в наше время. Чтобы попытаться понять это, мы должны проследить путь России от начала двадцатого века до наших дней. Какие события породили эту враждебность, недоверие и даже паранойю?

Чтобы попытаться понять это, мы должны проследить путь России от начала двадцатого века до наших дней. Какие события породили эту враждебность, недоверие и даже паранойю?

Новый век и Первая мировая война

В начале двадцатого века Российская империя среди всех основных европейских держав была самой ненавидимой в Европе. Прошло менее полувека с тех пор, как Англия и Франция столкнулись с Россией в Крыму.

Несмотря на родственные связи и прямые семейные связи британских и российских королевских семей, Великобритания настороженно относилась к России и предпринимала попытки ограничить влияние России на Ближнем Востоке и в Афганистане.

К 1904 году Россия вступила в короткую и катастрофическую войну с Японией, результатом которой стало поражение и международное унижение, подчеркнувшее военную слабость. Еще больше унижений последовало, когда ее союзник Франция отказалась от договорных обязательств с Россией, чтобы не вызвать вражды с Великобританией. Мир, казалось, не доверял России, и это чувство было бы ответным, а время шло непримиримым. Все это вскоре было отброшено в сторону, когда три державы образовали тройственное согласие перед лицом германского милитаризма. Однако единство против общего врага не обязательно означало, что они будут прочными союзниками.

Мир, казалось, не доверял России, и это чувство было бы ответным, а время шло непримиримым. Все это вскоре было отброшено в сторону, когда три державы образовали тройственное согласие перед лицом германского милитаризма. Однако единство против общего врага не обязательно означало, что они будут прочными союзниками.

Россия претендовала на сферу влияния на Ближнем Востоке. На этот раз Великобритания и Франция сочли целесообразным предложить такую перспективу за счет османов в качестве стимула для ее содействия союзу против Германии. Ничего из этого не было реализовано по мере того, как разворачивались события Первой мировой войны, а обещания, данные России, не выполнялись.

Как и война с Японией, война пошла в противоположном направлении. Русские силы были частично способны сдержать австрийцев, но не могли сравниться с немцами, которые отбросили ее силы через Белоруссию и Украину. Совокупный эффект экономической разрухи, ненависти к царю и самой войны породил недовольство, породившее русскую революцию. Это было бы первым плацдармом коммунизма и потрясло бы мир. В конце войны Россия окажется лишенной друзей, изгнанной, ожесточенной и недоверчивой.

Это было бы первым плацдармом коммунизма и потрясло бы мир. В конце войны Россия окажется лишенной друзей, изгнанной, ожесточенной и недоверчивой.

Русским нужен был мир и время, чтобы укрепить свой новый режим и выполнить обещания, данные революцией своему народу. Эта стабильность пришла в виде Брест-Литовского мирного соглашения и досталась очень дорогой ценой. Россия потеряла большие куски европейской земли и свои многочисленные угольные шахты. Это была потеря, которую пока ей придется нести, но позже представится возможность исправить ее.

В это время ее бывшие союзники оккупировали различные порты в России и поддерживали антиреволюционные движения, к большому огорчению нового правительства. Западу, казалось, можно было доверять не больше, чем тем народам, против которых он воевал в 1922 Россия подписала Рапалльский договор с Германией, еще одним изгоем. В этом договоре были секретные пункты, которые позволяли Германии развивать свою военную машину вне поля зрения Запада, что являлось нарушением Версальского договора.

Межвоенные годы и Вторая мировая война

Когда Первая мировая война подходила к концу, новообразованный СССР находился в состоянии войны с Польшей. Польша ранее была включена в состав бывшей имперской России, но послевоенное урегулирование создало новое польское государство, которое не удовлетворилось границами, установленными лордом Керзоном, поскольку они захватили большие пространства Украины и Белоруссии. Советы потеряли еще больше территории и получили небольшую поддержку.

Однако СССР мало что сделал для улучшения восприятия себя в годы становления, чтобы успокоить Запад. СССР был окончательно признан международным сообществом и принят в Лигу в 1934 году. Оставшиеся межвоенные годы были омрачены безжалостными действиями его лидера Сталина. На Россию легла тоталитарная тень, и мир опасался, что она расширится, когда СССР вмешается в гражданскую войну в Испании.

Несмотря на это, у СССР были сторонники извне. Британские социалисты, очарованные советскими достижениями, игнорировали или потворствовали любым спорам, которые ускользали за пределы СССР. Крупные промышленные корпорации из США и Великобритании, такие как Rolls Royce и Ford, требовали вести бизнес с динамично развивающейся экономикой.

Для безработных, отчаявшихся и нуждающихся Советский Союз считался утопией, поскольку капиталистические страны, такие как Великобритания и США, боролись во времена Великой депрессии. СССР настолько хвастался полной занятостью, доступным жильем, бесплатным образованием и медицинским обслуживанием, что тысячи людей из США эмигрировали, о чем эти люди позже пожалеют, оказавшись брошенными. Были сообщения об отчаянных сообщениях, достигающих посольств США от американских экспатриантов, но политическая целесообразность позволяла такие вещи удобно игнорировать.

К 1939 году СССР подписал два пакта, один с Германией и один с Японией. Это означало, что три основные милитаристские державы находились в состоянии сотрудничества и угрожали британским, американским и другим интересам по всему миру. СССР в двух договорах подорвал любую коллективную безопасность и, в свою очередь, позволил всей мощи Японии и Германии обрушиться на остальной мир.

Пакты на первый взгляд были очень странными и политически неуместными, учитывая идеологические различия. В 1936 Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт, специально направленный против СССР и продвижения коммунизма. Речи Гитлера не оставляли места сомнениям в том, как он относился к СССР, даже в своих ранних сочинениях в «Майн кампф ». Когда демократии отступили, Германия и СССР вторглись в Польшу и разделили ее. СССР добавил к своим трофеям страны Балтии и десять процентов территории Финляндии.

После операции «Барбаросса» Россия присоединилась к союзникам, чтобы победить нацистскую Германию, но оставила исход Европы и будущие международные отношения столь же опасными. Когда война закончилась, снова встал вопрос о советской надежности. Опять же, единство против общего врага не обязательно означало многолетнюю дружбу.

Война закончилась тем, что Восточная Европа осталась под новым тоталитарным правлением. Польша оказалась освобожденной от одного диктатора только для того, чтобы править не менее жестокой советской версией наряду с Восточной Германией, Венгрией, Болгарией, Румынией и бывшей Чехословакией.

Непростой военный союз распался к концу войны. Враждебные действия СССР с блокадой Берлина и установлением «железного занавеса» привели к образованию НАТО в 1949, так как коммунизм теперь оказался новым врагом. В 1955 году СССР, рассматривая НАТО как угрозу, сформировал собственный оборонительный союз со своими сателлитами. Безопасность была основным мотивом, безусловно, в Европе, но в последующие десятилетия СССР поддерживал различные повстанческие организации и опосредованные войны против Запада.

Безопасность была основным мотивом, безусловно, в Европе, но в последующие десятилетия СССР поддерживал различные повстанческие организации и опосредованные войны против Запада.

С точки зрения СССР они без споров пережили самые зверства на войне. Действия союзников мало что дали, чтобы дать такие гарантии, как задержки с открытием второго фронта в 1919 г.43. Казалось, СССР остался нести всю мощь вермахта в одиночку. Слишком много раз ее предавали, поэтому будущая безопасность и буферные государства Восточной Европы служили оплотом против будущей агрессии, которая, как они считали, снова придет с Запада. Однако перспективы СССР окутаны тайной, их намерения никогда не будут до конца ясны, что затрудняет выдвижение каких-либо контраргументов. Мы остались с ее действиями, которые, кажется, говорят громче, чем что-либо еще.

Следующие четыре десятилетия советская военная машина жестоко подавляла своих собственных сателлитов в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Советы держали свои вассальные государства под жестким контролем. В 1979 году мир наблюдал за советским вторжением в Афганистан, призванным поддержать ослабевшее коммунистическое правительство. Ее присутствие за кулисами революционных режимов в Палестине, Ливии, Сирии и Ираке будет иметь свои ограниченные, но разрушительные последствия.

Советы держали свои вассальные государства под жестким контролем. В 1979 году мир наблюдал за советским вторжением в Афганистан, призванным поддержать ослабевшее коммунистическое правительство. Ее присутствие за кулисами революционных режимов в Палестине, Ливии, Сирии и Ираке будет иметь свои ограниченные, но разрушительные последствия.

Ненадолго появился оптимизм после падения коммунизма в 1989 г., объединение Германии и роспуск Варшавского договора — но этому суждено было быть недолгим, поскольку история перешла в двадцать первый век. Распад СССР на отдельные автономные государства создал нестабильную основу для мира и безопасности в будущем.

Россия – назад к новой холодной войне?

Цитата из источника Люди Путина , «Советская империя могла быть потеряна… для них конец коммунистической империи означал не окончание боевых действий, а возможность в конечном итоге продолжить их под новыми покровительства». События двадцать первого века подтверждают это.

В двадцать первом веке сближение Востока и Запада распалось. За восемь месяцев 2014 года Россия совершила 39 нарушений воздушного пространства НАТО. В том же году мир увидел ее аннексию Крыма от Украины. Российские диссиденты были якобы отравлены российскими агентами на британской земле в печально известных инцидентах в Солсбери. Затем последовали обвинения во фальсификации выборов в США, а в 2022 году Россия начала вторжение в Украину после ложных заверений о военных учениях.

В марте 2014 года президент США Барак Обама в своем выступлении на Саммите по ядерной безопасности в Гааге заявил, что Россия является региональной державой, а не сверхдержавой, во что она верила. В своем выступлении он намекнул, что НАТО будет поддерживать страны, не являющиеся членами, невоенными средствами для противодействия России, но в то же время заявил, что Россия не представляет собой основную географическую угрозу. Это была пощечина.

Русская гордость была задета, и им нужно было восстановить свой статус мировой державы на том же уровне, что и США, которые, казалось, могли выбирать международные правила, по которым они могли играть. Уже в 2008 году Россия предприняла военные действия в сепаратистском регионе Грузии, что вызвало презрение международного сообщества, а вскоре последовала и Украина.

Уже в 2008 году Россия предприняла военные действия в сепаратистском регионе Грузии, что вызвало презрение международного сообщества, а вскоре последовала и Украина.

В 2020 году Путин написал эссе под названием Об историческом единстве России и Украины . В этом эссе он ссылается на Украину и раскрывает мотив. Он цитирует «современную Украину полностью придумана Россией» и продолжает: «Украина для нас не просто соседняя страна», но «неотъемлемая часть нашей собственной культуры и пространства». Россия оплакивала потерянные территории после распада СССР? Является ли Украина предзнаменованием того, что эти потери они не захотят отпустить и вернут в новую единую Россию?

Похоже, история повторяется с новой холодной войной, и теперь Россия снова находится в международной изоляции, с небольшим количеством союзников и жесткими экономическими санкциями. Тем не менее, нет приемлемой защиты для ее нынешних действий в Украине или любых проявлений ее агрессии. Аргумент о том, что Россия заходит на свой задний двор, напоминает аргумент, который использовался для оправдания действий нацистов во время оккупации Рейнской области. Это так же законно, как, скажем, захват Англией или Францией своих бывших колониальных владений силой. Оправдание потребности в безопасности смехотворно, и хотя НАТО, без сомнения, расширилось на восток, оно не угрожало России и не предпринимало никаких попыток нарушения суверенитета. Эти новые нации объединились из-за страха перед Россией и условиями, в которых они оказались бывшими сателлитами.

Это так же законно, как, скажем, захват Англией или Францией своих бывших колониальных владений силой. Оправдание потребности в безопасности смехотворно, и хотя НАТО, без сомнения, расширилось на восток, оно не угрожало России и не предпринимало никаких попыток нарушения суверенитета. Эти новые нации объединились из-за страха перед Россией и условиями, в которых они оказались бывшими сателлитами.

Образец глубокого недоверия, секретности и паранойи всегда был и всегда будет прочно укоренен в России, и это также проецируется как внутрь, так и вовне, поскольку лидеры боятся потерять привилегии, власть, а иногда и безопасность. Неважно, вождь, неважно, когда десятилетие и неважно, какой режим. Правильно говорят, что чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними.

Что вы думаете об отношениях Запада с Россией с 1900 года? Дайте нам знать ниже.

Теперь читайте об отношениях Великобритании с Советским Союзом и Францией во Второй мировой войне здесь .