ВЗГЛЯД / Как американцы создали главные заводы СССР :: Общество

Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.

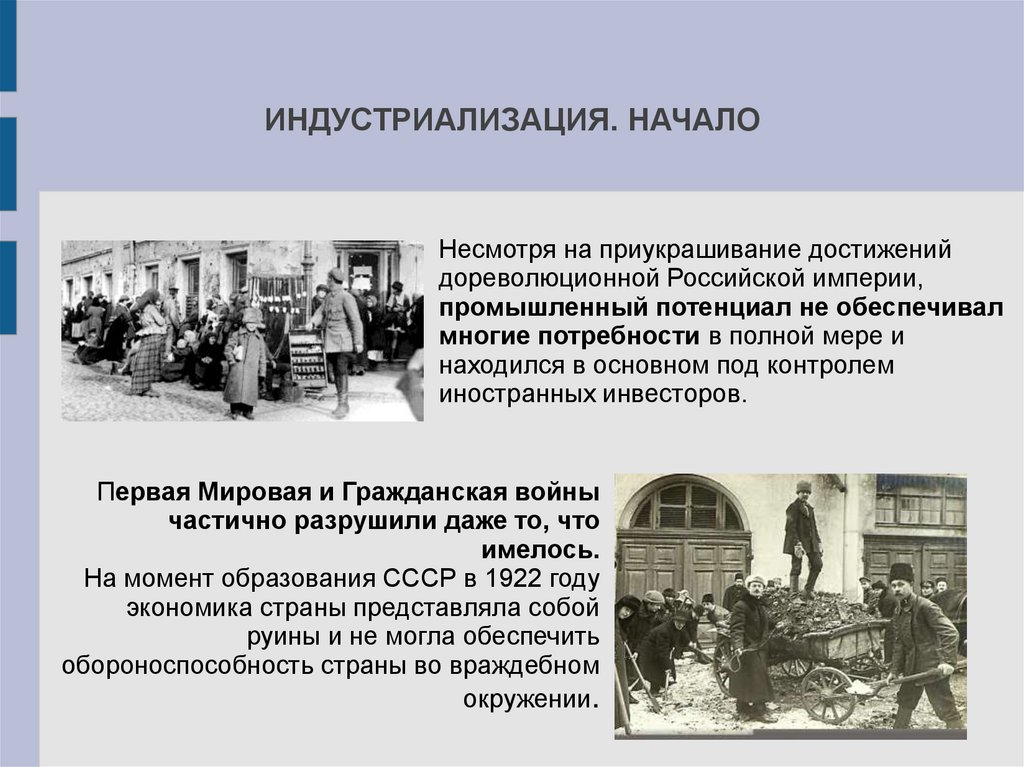

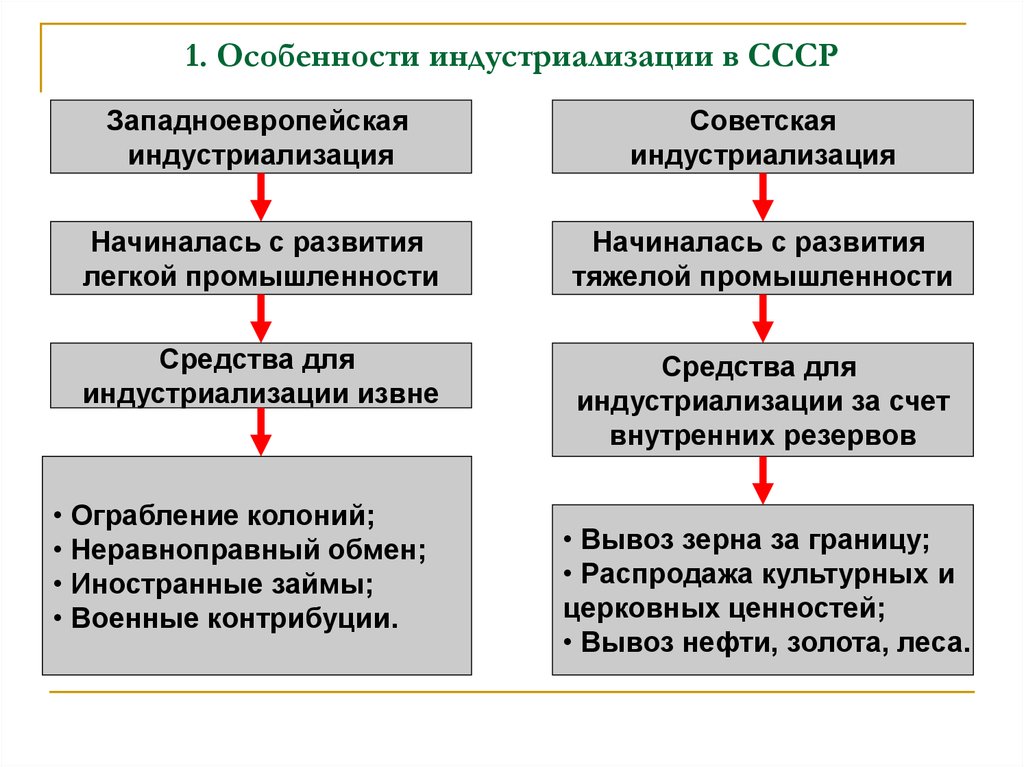

В середине 1920-х годов советская промышленность лежала в руинах. Хотя от Российской империи большевикам досталось неплохое индустриальное наследство, эти заводы или были заброшены в годы Гражданской войны, или крайне дурно управлялись после того, как собственники и специалисты вынуждены были бежать из страны в годы революции. В советское время было принято принижать промышленное развитие старой России, хотя по различным оценкам она была третьей или четвертой экономикой мира и очень быстро росла, имея все шансы выйти на второе, а затем первое место.

После революции и Гражданской войны объем производства упал примерно в 10 раз, что было настоящей экономической катастрофой.

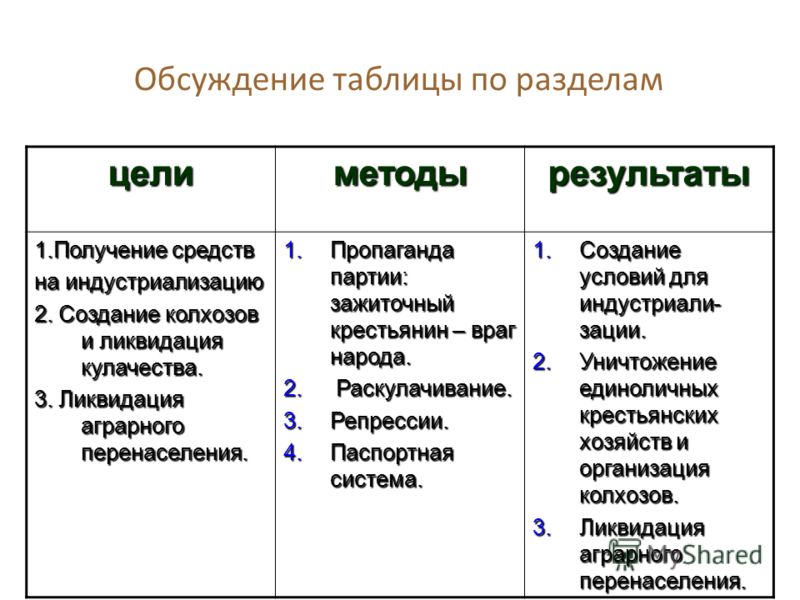

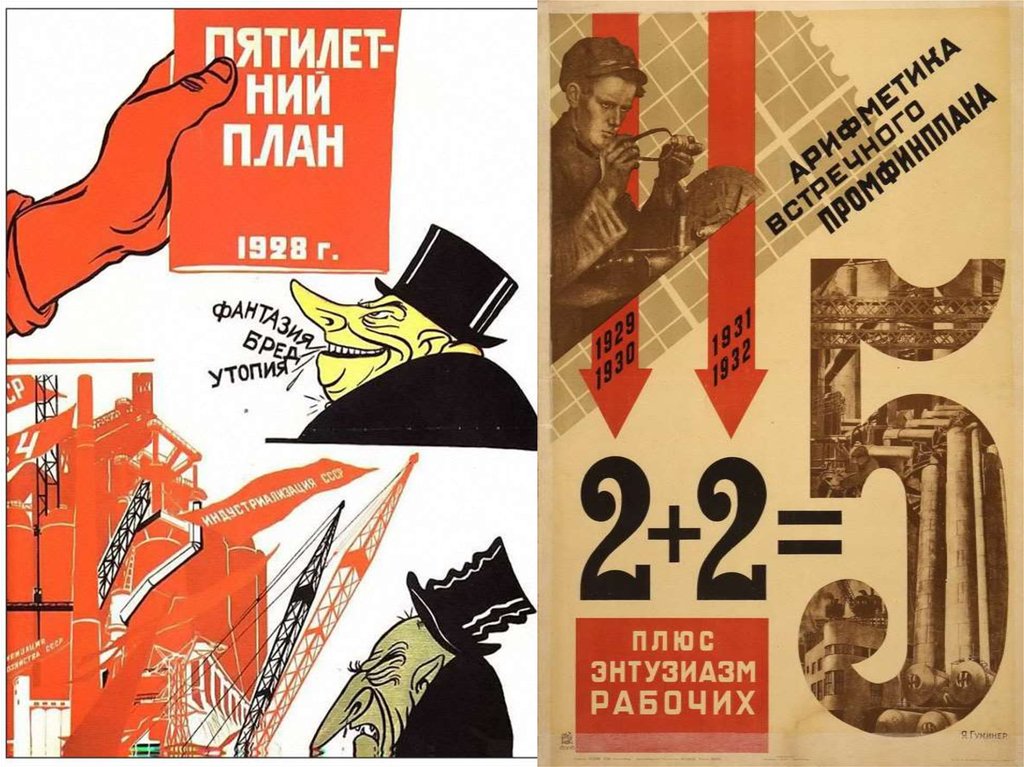

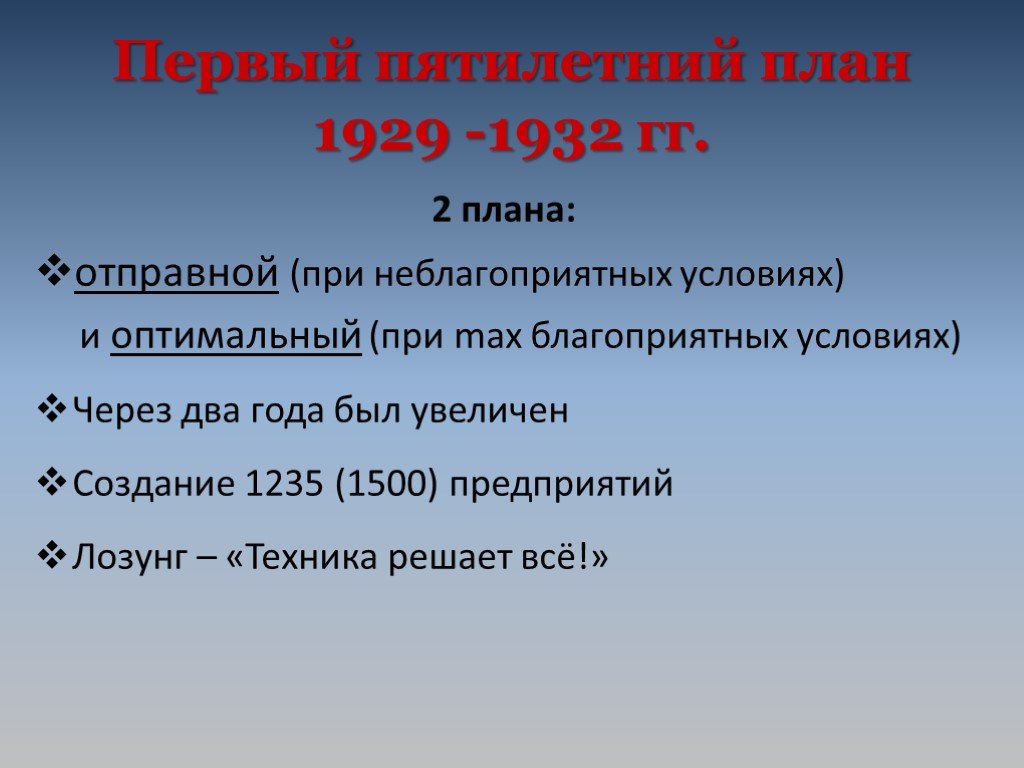

В 1927 году на XV съезде ВКП(б) было принято решение создать пятилетний план развития народного хозяйства СССР, что стало началом политики индустриализации. В апреле 1929 года пятилетка получила одобрение высшего руководства страны и стала прямым руководством к действию для всех отраслей экономики. Но масштабным планам препятствовала реальность – в СССР не было капитала на модернизацию экономики, почти полностью отсутствовали инженерные кадры, а система высшего образования, до революции дававшая множество высококвалифицированных специалистов, была полностью уничтожена. Для преодоления этих задач были приняты два решения – найти капитал за счет сверхэксплуатации сельского населения, а для подготовки инженеров заново запустить систему среднего и высшего образования.

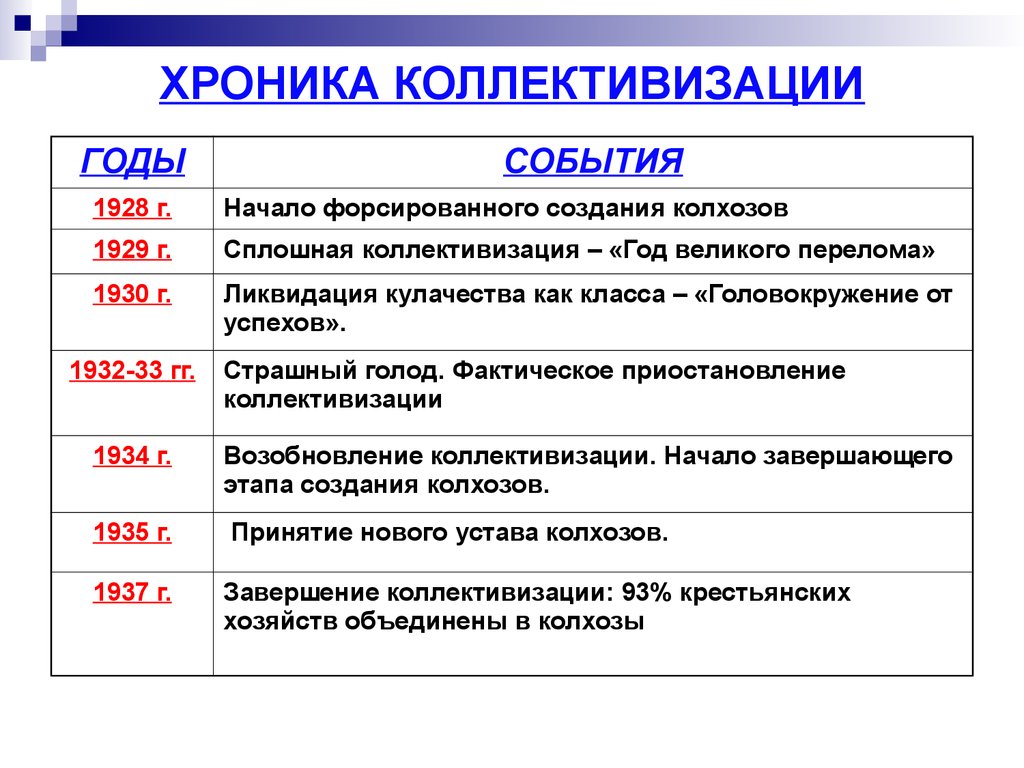

Первую задачу решили с помощью коллективизации, когда из деревни были выжаты все ресурсы, а крестьянство подверглось новому закрепощению, продержавшемуся до 1960-х годов. Кроме того, на закупки за рубежом была истрачена большая часть золотого запаса СССР, а для покрытия чрезвычайных расходов даже начались широкие продажи шедевров искусства, собранных в России стараниями прежних правителей. Для решения проблемы кадров в СССР в 1930 году было введено всеобщее начальное образование и начала создаваться система обучения техническим специальностям, стали восстанавливать университеты и институты. В общем, к началу 1930-х годов более-менее нашлись деньги, стали появляться первые советские инженеры. Однако оставалась последняя нерешенная проблема – как строить новые заводы? Если минимально годных специалистов для заводов еще можно было подготовить ускоренными темпами, то утрату национальных инженерных и проектировочных школ было так просто не восполнить.

И тут на помощь Советскому Союзу пришла столь ненавистная «мировая буржуазия». Непрерывный бурный рост 1920-х закончился тем, что в 1929 году мировая экономика рухнула. Началась эпоха Великой депрессии. К этому же времени промышленность Запада, в первую очередь США, достигла выдающегося уровня, включающего массовое внедрение типового проектирования, конвейерное производство, автоматизацию и широкое использование машин и сложных станков. Это позволяло продавать хоть на край света готовые заводы, которые оставалось лишь собрать и приступить к массовому производству продукции.

Непрерывный бурный рост 1920-х закончился тем, что в 1929 году мировая экономика рухнула. Началась эпоха Великой депрессии. К этому же времени промышленность Запада, в первую очередь США, достигла выдающегося уровня, включающего массовое внедрение типового проектирования, конвейерное производство, автоматизацию и широкое использование машин и сложных станков. Это позволяло продавать хоть на край света готовые заводы, которые оставалось лишь собрать и приступить к массовому производству продукции.

Для советского руководства кризис оказался подарком судьбы – крупнейшие иностранные фирмы были готовы выполнять заказы на создание целых предприятий, а квалифицированные специалисты, что еще недавно привередливо выбирали какому из гигантов индустрии подороже продать свой труд, были готовы ехать в Советскую Россию, чтобы участвовать в строительстве и пуске новых предприятий. Нельзя сказать, что услуги достались СССР даром, но то, что цены упали и весьма ощутимо – очевидный факт.

Для закупок и переговоров в США было еще в 1924 году создано акционерное общество «Амторг», формально коммерческая организация, на деле – замена дипломатической миссии, так как до 1933 года США не признавали СССР и официально не вели с ним никаких дел. Сначала «Амторг» служил прикрытием для советской разведки, но с запуском индустриализации превратился в мощный насос, который выкачивал из Америки знания, кадры и продукцию, отправляя все это в СССР. Как только начался мировой кризис, «Амторг» немедленно начал публиковать в газетах сообщения о наличии множества вакансий в советской промышленности. Для повышения квалификации «красных инженеров» издавался журнал «Американская техника и промышленность», а сотрудники компании, разумеется, не пренебрегали промышленным шпионажем.

Сначала «Амторг» служил прикрытием для советской разведки, но с запуском индустриализации превратился в мощный насос, который выкачивал из Америки знания, кадры и продукцию, отправляя все это в СССР. Как только начался мировой кризис, «Амторг» немедленно начал публиковать в газетах сообщения о наличии множества вакансий в советской промышленности. Для повышения квалификации «красных инженеров» издавался журнал «Американская техника и промышленность», а сотрудники компании, разумеется, не пренебрегали промышленным шпионажем.

В 1928 году в Москву приехал Альберт Кан – глава и владелец крупнейшей в мире проектной компании, которая могла разработать документацию для завода любого масштаба, а затем обеспечить весь цикл производства и возведения.

Фактический филиал компании Альберта Кана в Москве для секретности носил название – «Госпроектстрой». В нем работали 25 американских и 2,5 тыс. советских инженеров, изучавшие западный опыт проектирования и строительства крупных промышленных объектов.

Большая часть построенных в годы индустриализации предприятий – это детища Кана, специалисты которого создали подробнейшую документацию для таких гигантов советской индустрии, как тракторные заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, литейные заводы в Днепропетровске, Магнитогорске, Сормово. Все заводское оборудование производилось в США, а затем на пароходах отправлялось в СССР, где под контролем людей Кана в построенных заранее стенах завод «собирался» и запускалось производство. Фирма Кана спроектировала и наладила почти 600 предприятий, а всего с помощью иностранных компаний в СССР было построено полторы тысячи заводов и фабрик.

Сталинградский тракторный завод был построен в США, разобран, перевезен на 100 грузовых кораблях и затем собран в СССР.

В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые первые несколько лет отвечали за производство, так как подготовленные в СССР специалисты не имели должной квалификации. За эти 10 лет американские профессора подготовили на рабфаках 300 тысяч квалифицированных специалистов. Не случайно среди получателей советских наград за достижения в индустриализации мы найдем немало английских и немецких фамилий, в частности, уже упоминавшегося Купера и его коллег.

Среди первых результатов работы новой индустрии оказалось множество лицензионных (а также не очень законных) копий иностранных образцов, причем часто довольно устаревших, на которые было не жалко средств. ГАЗ-АА 1932 года – это на самом деле «Форд АА» 1926 года, а более современный ГАЗ-М1 1936 года – копия «Форда-40А» 1934 года. Представительский автомобиль ЗИС-101, на котором с 1936 по конец 1940-х годов ездила вся советская элита, являлся полной копией «Бьюика» 1932 года.

ГАЗ-АА 1932 года – это на самом деле «Форд АА» 1926 года, а более современный ГАЗ-М1 1936 года – копия «Форда-40А» 1934 года. Представительский автомобиль ЗИС-101, на котором с 1936 по конец 1940-х годов ездила вся советская элита, являлся полной копией «Бьюика» 1932 года.

От стремления воспроизводить достижения иностранного автопрома советская промышленность не избавилась до самого конца своего существования. Гусеничный трактор «Сталинец-60», выпускавшийся в Челябинске с 1933 года – это копия американского Caterpillar-60 1925 года. Комбайн «Коммунар», производимый в Запорожье с 1930 года, был клоном катерпилларовского комбайна 1928 года. Пермский авиамоторный завод делал копии американского мотора «Циклон».

В августе 1930 года сотрудник ЦК ВКП(б) А. Шумский докладывал, что в советской промышленности заняты более 2000 иностранных рабочих и к концу 1930 года их число должно еще более возрасти, так как ожидается приезд еще 3500 человек.

По данным ЦК, в 1932 году число иностранных специалистов – от инженеров до квалифицированных рабочих – достигло фантастической цифры 20 тыс. человек, более половины которых приехали из Германии. По условиям контракта специалисты получали неплохое жалованье, обеспечивались хорошим жильем (на фоне бараков, что строились для советских рабочих) и снабжались качественной провизией. Для иностранцев строились особые поселки, куда не было хода простым советским гражданам, они ходили отдыхать в закрытые клубы, слушали недоступную в СССР музыку и смотрели все новинки американского кинематографа, которые в Советском Союзе показывали лишь в личном кинотеатре Сталина.

человек, более половины которых приехали из Германии. По условиям контракта специалисты получали неплохое жалованье, обеспечивались хорошим жильем (на фоне бараков, что строились для советских рабочих) и снабжались качественной провизией. Для иностранцев строились особые поселки, куда не было хода простым советским гражданам, они ходили отдыхать в закрытые клубы, слушали недоступную в СССР музыку и смотрели все новинки американского кинематографа, которые в Советском Союзе показывали лишь в личном кинотеатре Сталина.

Главной задачей властей было не допустить падения уровня жизни специалиста при переезде его в СССР. К сожалению для приезжих, частенько заявленные условия контрактов нарушались – и иностранцы на своей шкуре знакомились с повседневной жизнью простого советского человека. В 1932 году на заводе «Электросталь» даже случилась небольшая забастовка иностранцев, которые отказались мыться в общей бане и требовали обеспечить привычные в США личные ванные. Это вело к скандалам, жалобам и расторжению договоров.

При этом частенько складывалась очень неудобная ситуация – из-за ошибок в организации труда, простоев при запуске производства, несогласованности действия ведомств иностранцы могли месяцами сидеть без дела, получая деньги и возмущаясь бесхозяйственностью.

Эта проблема не только зафиксирована в отчетах по партийной линии, но и нашла отражение в советской литературе тридцатых годов. Вот как описывали страдания немецкого спеца писатели Ильф и Петров. Действие происходит в 1930-1931 годах:

Инженер Генрих-Мария Заузе подписал контракт на год работы в СССР, или, как определял сам Генрих, любивший точность, в концерне ГЕРКУЛЕС. … В течение недели инженер Заузе, руководимый любезным Адольфом Николаевичем, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь. После заседания состоялась неофициальная часть, во время которой избранные геркулесовцы очень веселились, потрясали лафитничками, севастопольскими стопками и, обращаясь к Заузе, кричали «пейдодна». «Дорогая Тили! – писал инженер своей невесте в Аахен. – Вот уже десять дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне ГЕРКУЛЕС еще не приступил. Боюсь, что эти дни у меня вычтут из договорных сумм». Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полумесячное жалование. … После этого Заузе писал письма своей невесте: «Милая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Всё это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это покажется ему интересным».

«Дорогая Тили! – писал инженер своей невесте в Аахен. – Вот уже десять дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне ГЕРКУЛЕС еще не приступил. Боюсь, что эти дни у меня вычтут из договорных сумм». Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полумесячное жалование. … После этого Заузе писал письма своей невесте: «Милая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Всё это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это покажется ему интересным».

К середине 1930-х годов в СССР уже успели накопить некоторый опыт по организации производства и поэтому дорогих иностранных специалистов стали выдавливать на родину. Стали урезать зарплату, отменили спецснабжение через систему закрытых распределителей, требовали принять советское гражданство. В итоге большая часть иностранных спецов к 1938 году вернулась на родину, благо и в США, и в Европе уже преодолели последствия Великой депрессии и там появилось множество новых вакансий.

Осуществление индустриализации в СССР – причины, главные особенности, ход и результаты, содержание кратко

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 297.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 297.

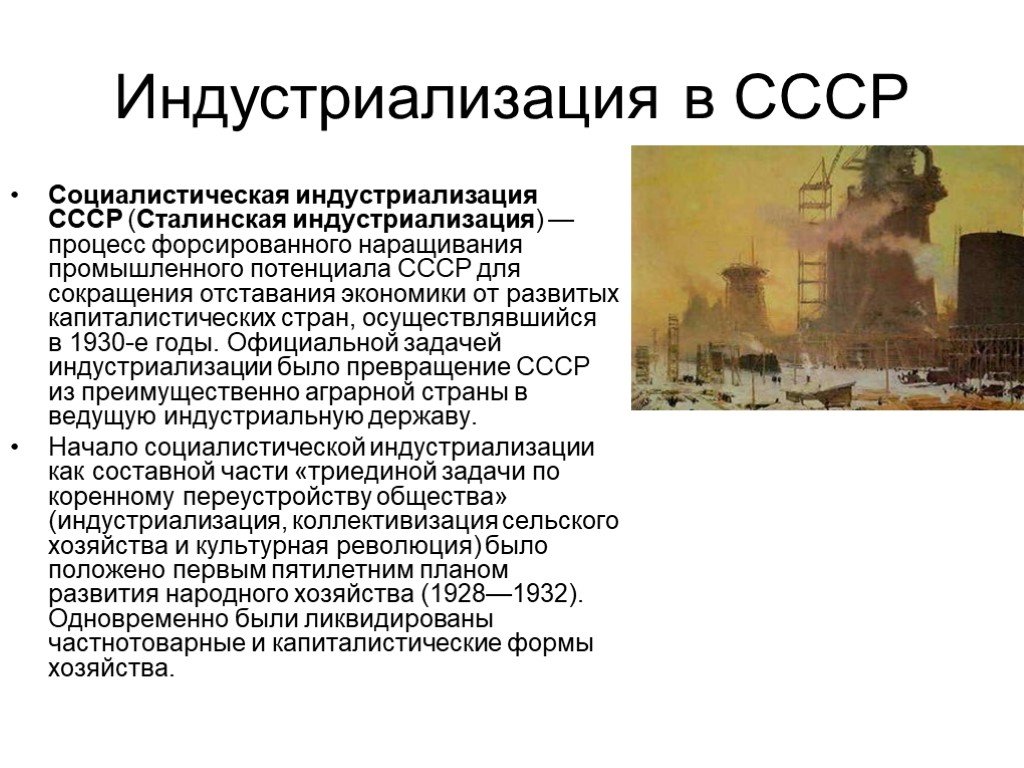

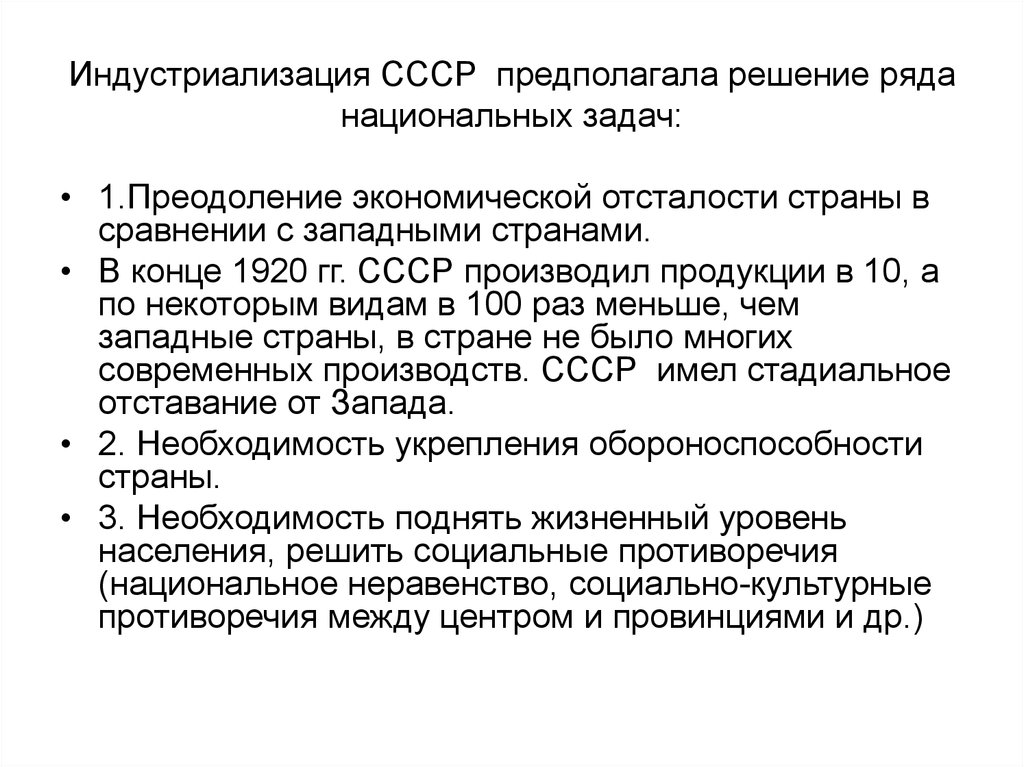

На момент своего создания в конце 1922 года СССР представлял из себя аграрное государство. Большая часть населения проживала в селах и занималась сельским хозяйством. От властей требовалось в кратчайшие сроки провести одновременно ликвидацию неграмотности и индустриализацию. Основной причиной индустриализации в СССР следует считать отсталость страны и отсутствие ряда отраслей промышленности.

Начальный этап

Для ликвидации тяжелых последствий гражданской войны в СССР с 1921 года проводился НЭП, то есть новая экономическая политика. Результатом стало быстрое восстановление сельского хозяйства, населения и промышленности к 1927 году.

Рис. 1. Индустриализация в СССР.Однако НЭП имела восстановительный характер. На XIV съезде ВКП (б) в 1925 году речь шла о необходимости превращения Советского государства из аграрного в индустриальное. Впрочем, без указания конкретных методов, форм и темпов.

На XIV съезде ВКП (б) в 1925 году речь шла о необходимости превращения Советского государства из аграрного в индустриальное. Впрочем, без указания конкретных методов, форм и темпов.

Экономист Евгений Преображенский разработал в 1925 году концепцию о форсированной индустриализации, которая предполагала использование средств из деревни, так как других источников не было. Противником такой концепции был Николай Бухарин. Он предлагал продолжать НЭП. В 1937–1938 они оба были расстреляны. Пост генерального секретаря ВКП (б) в 1927 году занимал И. В. Сталин. Ухудшение внешнеполитической обстановки и кризис хлебозаготовок осенью 1927 стали причинами решительных действий власти.

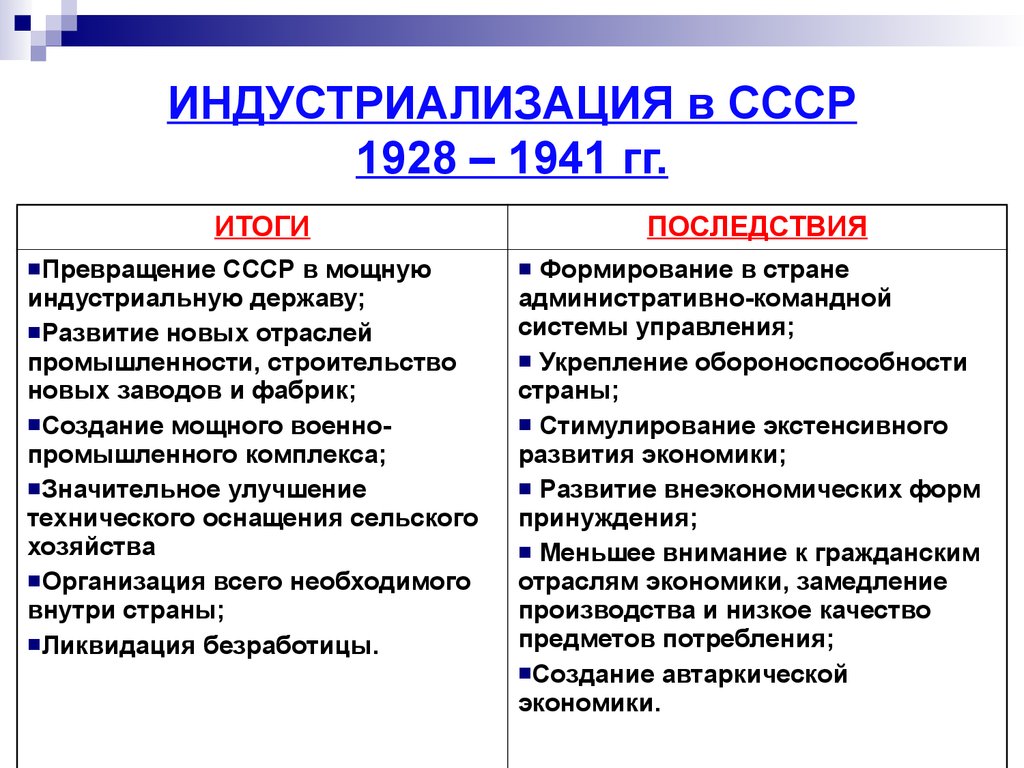

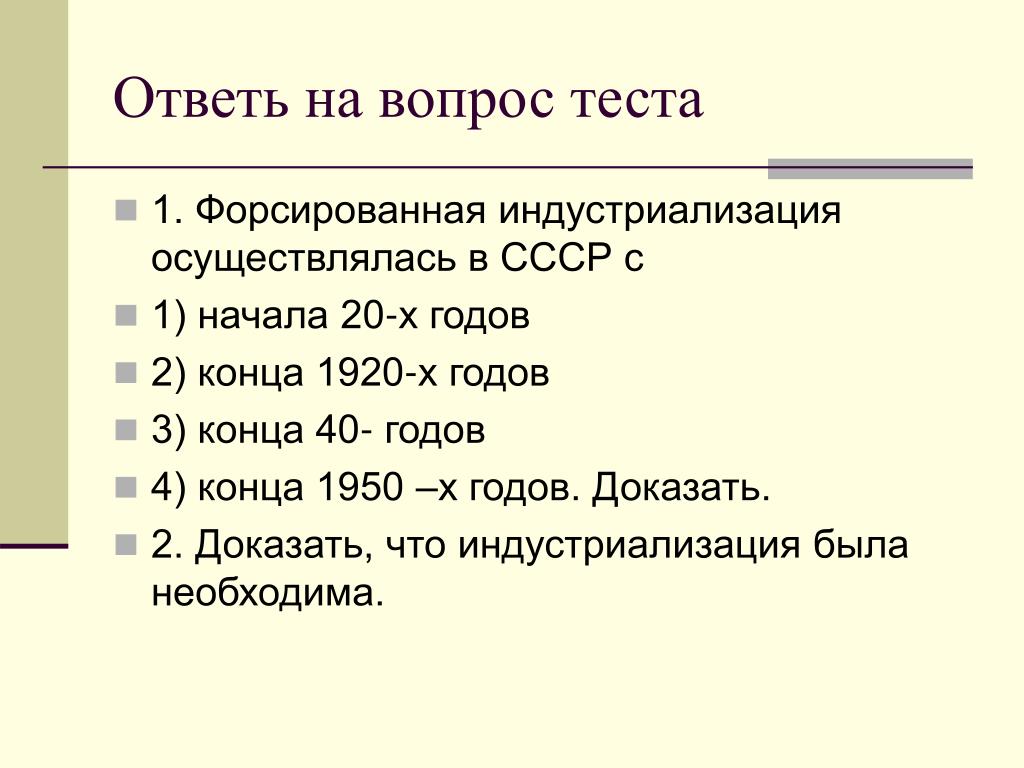

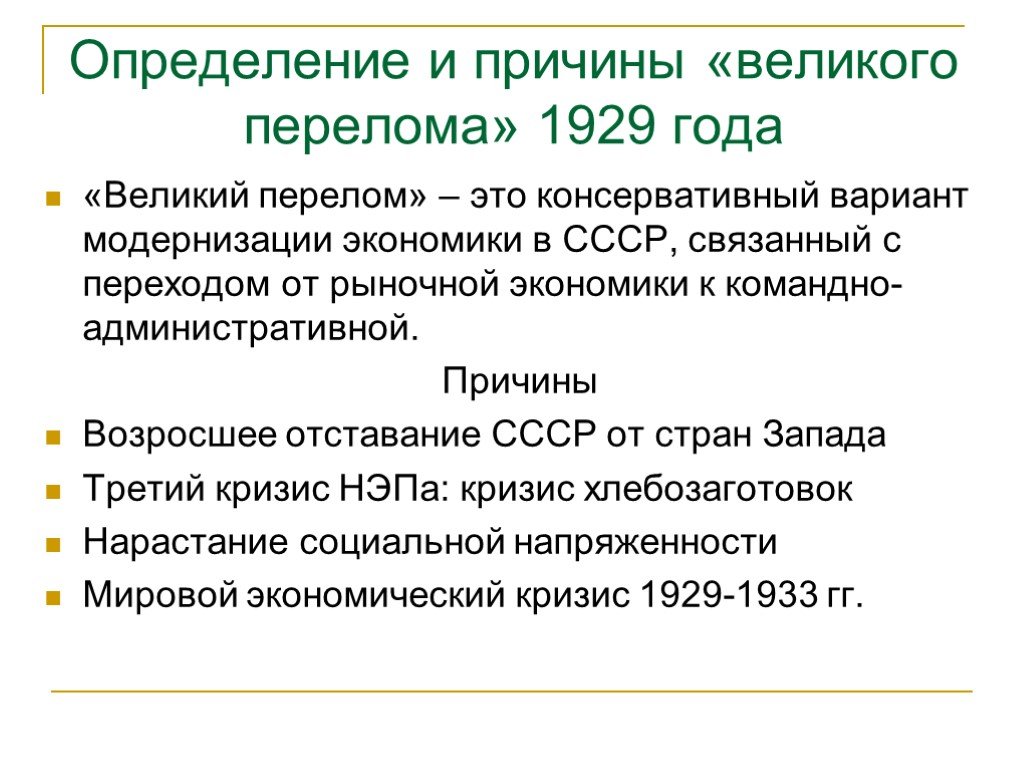

На XV съезде ВКП (б) в конце 1927 года были приняты директивы по первому пятилетнему плану развития народного хозяйства. Его осуществление предполагалось в период с 1 октября 1928 по 1 октября 1933 года. Именно поэтому 1929 год Сталин назвал «годом великого перелома». Индустриализация проходила одновременно с ликвидацией неграмотности и коллективизацией сельского хозяйства.

Особенности и результаты

Главная особенность индустриализации — ставка на развитие государством плановой экономики и промышленной продукции группы «А», то есть производство станков и других товаров промышленного назначения.

В ходе первой пятилетки в 1930 году началось строительство 1500 индустриальных объектов. В 1931 году официально была ликвидирована и безработица. Несмотря на отсутствие до 1933 года дипломатических отношений с США, в СССР активно использовали американских специалистов и импортировали оттуда современное оборудование. Связано это в том числе и с Великой депрессией в США, то есть с кризисом перепроизводства.

В годы первой пятилетки удалось в основном провести коллективизацию и создать ряд отраслей промышленности, например, производство танков, тракторов, станков, а также построить множество важных объектов энергетики и металлургии, в том числе «ДнепроГЭС» и «Азовсталь».

Одним из следствий поспешного проведения первой пятилетки и индустриализации в СССР стал голод 1932–1933 годов.

К содержанию второй пятилетки 1933–1937 годов стоит отнести не только множество построенных индустриальных объектов, но и начало в 1935 году стахановского движения, а также строительство метро и троллейбусных линий в Москве. В 1935 появилось и такое необычное новшество, как детская железная дорога.

Третья пятилетка началась в 1938 года. Развитие народного хозяйства шло с учетом подготовки к большей войне. В 1939 году Красной армии пришлось воевать с Японией, Польшей и Финляндией. Росло производство военной техники, в том числе новых образцов, например, танков Т-34. В 1939–1941 в СССР, с одной стороны, росла численность армии, а с другой, строилось не только много заводов и фабрик, но и санаториев для трудящихся и даже жилья и объектов социального назначения.

Количество городского населения в СССР было невелико. В 1928 году оно составляло около 20 % и уровня в 50 % достигло уже после смерти Сталина, во время Семилетнего плана 1959–1965 годов. Тогда же индустриализация охватила и западные окраины страны, которые вошли в ее состав в 1939–1940 годах.

Что мы узнали?

Кратко осуществление индустриализации в СССР изучают в школьном курсе истории 9 и 11 классов. Она пришлась в основном на годы первых пятилеток, то есть 1928–1941 гг. В целом, индустриализацию завершили к 1960 году, когда городское население достигло планки в 50 %.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 297.

А какая ваша оценка?

Чего добилась сталинская индустриализация?

Кросс-пост из Broadstreet, блога, посвященного исторической политической экономии.

Весенний квартал в Чикаго начнется через неделю. Я буду читать курс политической экономии коммунизма и посткоммунистического перехода. Я люблю этот урок, который много лет преподавал в Висконсине, и не только потому, что это возможность подвергнуть пленную аудиторию моему репертуару советских анекдотов. Государственный социализм был великим социальным экспериментом ХХ века. Понимание того, почему он потерпел неудачу, и понимание того, почему переход от государственного социализма не всегда был успешным, многому учит нас в политике и экономике.

Государственный социализм был великим социальным экспериментом ХХ века. Понимание того, почему он потерпел неудачу, и понимание того, почему переход от государственного социализма не всегда был успешным, многому учит нас в политике и экономике.

Мы начинаем квартал с того, что Янош Корнаи называет «классической социалистической системой»: основные черты политического и экономического управления в Советском Союзе как при Сталине, так и при Брежневе, а также во многих странах Восточной Европы в период с 1945 по 1989 год. Читаем Великолепный роман Фрэнсиса Спаффорда «Красное изобилие», в котором в наиболее доступной форме изложены основные причины, по которым неоднократные попытки реформировать советскую экономику потерпели неудачу. Мы углубляемся в эти проблемы со стимулами, многие из которых имеют резонанс в других формах управления. И мы узнаем о голоде и терроре, которые сопровождали утопическое видение, которое не было реализовано.

Видите ли, советский эксперимент был одной из первых в мире попыток структурных преобразований — перехода от неэффективной аграрной экономики к урбанизированной индустриальной экономике. За несколько коротких лет советский городской пейзаж был населен заводами и дымовыми трубами; Советская индустриальная мощь помогла выиграть войну. Чтобы приготовить омлет, нужно разбить несколько яиц — по крайней мере, так, несомненно, говорили себе многие подражатели советского эксперимента, запуская свои собственные трагические превращения.

За несколько коротких лет советский городской пейзаж был населен заводами и дымовыми трубами; Советская индустриальная мощь помогла выиграть войну. Чтобы приготовить омлет, нужно разбить несколько яиц — по крайней мере, так, несомненно, говорили себе многие подражатели советского эксперимента, запуская свои собственные трагические превращения.

Эта точка зрения отошла на второй план, когда свидетельства сталинских ужасов стало невозможно игнорировать, а советский экономический рост замедлился в 1970-х и 1980-х годах. Однако в последнее время возобновились споры о том, чего добился Сталин. Особо выделяются две работы. В книге Роберта Аллена « от фермы до фабрики: переосмысление советской промышленной революции » Советский Союз пересматривается как одна из самых успешных развивающихся стран мира. Антон Черемухин, Михаил Голосов, Сергей Гуриев и Олег Цывинский представляют гораздо менее позитивную точку зрения в статье «Индустриализация и экономическое развитие России через призму неоклассической модели роста», опубликованной в Обзор экономических исследований .

Ставки этих дебатов — то, как мы понимаем историю, и какую политику развивающиеся страны могут по-прежнему захотеть принять — важны. Чтобы помочь читателям Broadstreet понять, о чем идет речь, я поговорил с Сергеем Гуриевым. (Сергей, для тех, кто не знает, известный российский экономист, в настоящее время работает в Science Po, ранее был ректором Российской экономической школы в Москве и в течение нескольких лет главным экономистом ЕБРР.)

Скотт: Сергей, добро пожаловать на Бродстрит! У меня есть ряд вопросов о вашей статье, но сначала, почему бы вам не рассказать нам немного о том, чем вы и ваши соавторы занимаетесь.

Сергей: Спасибо! В этой статье мы строим и калибруем двухсекторную (сельскохозяйственную и несельскохозяйственную) макроэкономическую модель рыночной экономики с искажениями. Царская экономика была рыночной экономикой, но она не была рыночной экономикой без трения. Таким образом, точное моделирование и оценка различных рыночных трений и барьеров для перераспределения ресурсов с фермы на фабрику имеет решающее значение для понимания эффективности — и неэффективности — царской экономики. Мы калибруем эту модель по данным с 1885 по 19 гг.13, а затем экстраполировать показатели царской экономики на десятилетия вперед. Наш анализ помогает нам понять основные причины неэффективности России до 1913 года. Мы показываем, что это было вызвано отсутствием конкуренции в промышленном секторе; мы ссылаемся на обширные исторические свидетельства, согласующиеся с этим анализом.

Мы калибруем эту модель по данным с 1885 по 19 гг.13, а затем экстраполировать показатели царской экономики на десятилетия вперед. Наш анализ помогает нам понять основные причины неэффективности России до 1913 года. Мы показываем, что это было вызвано отсутствием конкуренции в промышленном секторе; мы ссылаемся на обширные исторические свидетельства, согласующиеся с этим анализом.

Затем мы используем тот же подход для понимания сталинской индустриализации с 1928 по 1940 год. Экономика Сталина не была рыночной экономикой, но наша модель помогает оценить, какие искажения должна была иметь рыночная экономика, чтобы воспроизвести советские экономические показатели. . Таким образом, мы можем напрямую сравнить не только совокупные показатели царской и сталинской экономик, но и выявить конкретные причины, по которым они различались. Мы показываем, что, хотя сталинская индустриализация была чрезвычайно эффективной в перемещении рабочей силы с фермы на фабрику, она сильно подорвала рост производительности как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, поэтому в целом она лишь немного превзошла царскую тенденцию.

Скотт: Вы не первый, кто исследует советскую индустриализацию. Роберт Аллен, например, в частности, утверждал, что инвестиции в тяжелую промышленность при Сталине увеличивали рост и уровень жизни. Чем отличается то, что вы делаете?

Сергей: Наш анализ основан на современной методологии, используемой в современном анализе макроэкономического воздействия политики и рыночных искажений. Впервые этот подход был предложен Коулом и Оганяном (2002, 2004), Чари, Кехо и МакГраттаном (2007) и Хаяши и Прескоттом (2008) для анализа экономики США, Великобритании и Японии. Наша статья впервые применила этот подход для нерыночной экономики. Преимущество такого подхода в том, что искажения (как в советское, так и в царское время) отражают политику; таким образом, учитывая политику, мы можем прогнозировать эффективность экономики. Кроме того, методология позволяет нам проводить контрфактический анализ — например, что случилось бы с царской экономикой, если бы в ней были другие трения.

В своей книге 2003 года «От фермы до завода » Роберт Аллен использовал более традиционную имитационную модель. Во многом его модель более детализирована. Например, у него есть три сектора: сельское хозяйство, производство средств производства и производство товаров народного потребления; он также допускает централизованные и децентрализованные закупки сельскохозяйственной продукции и так далее. Однако, как это обычно делается в таких традиционных моделях, некоторые ключевые экономические переменные (например, распределение капитала между секторами или мобильность из сельской местности в город) фиксируются разработчиком модели, а не определяются эндогенно (как в нашей модели).

Как и Аллен, мы считаем, что царская экономика была неэффективной. Наш анализ помогает определить основной источник неэффективности, а именно входные барьеры и монопольную власть в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, как и в работе Аллена, мы обнаруживаем, что основным вкладом советской политики в индустриализацию и экономический рост было массовое перемещение как капитала, так и рабочей силы с фермы на фабрику. Однако, в отличие от Аллена, мы показываем, что советская индустриализация привела к значительному отставанию производительности как в сельском хозяйстве, так и в промышленности по сравнению с царской тенденцией; это объясняет, почему наш анализ показывает, что советская экономика лишь немного превзошла царскую экономику. Мы согласны с аргументом Аллена о том, что коллективизация была очень дорогостоящей и что продолжение нэпа [Скотт: новая экономическая политика Ленина, которая вновь ввела элементы рыночной экономики после Гражданской войны в России] без коллективизации значительно превзошло бы реальный сценарий. (Мы не сообщаем наш анализ нэпа в опубликованной статье, но он представлен в предыдущем рабочем документе.)

Однако, в отличие от Аллена, мы показываем, что советская индустриализация привела к значительному отставанию производительности как в сельском хозяйстве, так и в промышленности по сравнению с царской тенденцией; это объясняет, почему наш анализ показывает, что советская экономика лишь немного превзошла царскую экономику. Мы согласны с аргументом Аллена о том, что коллективизация была очень дорогостоящей и что продолжение нэпа [Скотт: новая экономическая политика Ленина, которая вновь ввела элементы рыночной экономики после Гражданской войны в России] без коллективизации значительно превзошло бы реальный сценарий. (Мы не сообщаем наш анализ нэпа в опубликованной статье, но он представлен в предыдущем рабочем документе.)

Скотт: Экономика, унаследованная большевиками, была преимущественно аграрной. По крайней мере, со времен Гершенкрона ученые утверждали, что виновата была крестьянская община с ограниченной мобильностью рабочей силы, которую она подразумевала. Это то, что вы находите?

Это то, что вы находите?

Сергей: Мы обсуждаем этот вопрос и находим доказательства того, что разница в оплате труда между фермой и фабрикой была существенной: городская заработная плата была вдвое выше, чем сельская с 1885 по 1913 год. от фермы к фабрике, что восходит к роли коммуны. Однако это также может быть объяснено затратами на приобретение навыков, необходимых для работы на фабриках, или другими препятствиями для мобильности. Одним из недостатков нашего исследования является то, что мы не моделируем роль навыков в возрасте до 19 лет.17 индустриализация. Достоверных данных о человеческом капитале за этот период нам найти не удалось; Я считаю, что это важный вопрос для будущих исследований. В любом случае, даже если мы приписываем всей величине барьеров мобильности коммуне, в количественном отношении она все же менее важна, чем «монополистический капитализм»: входные барьеры и рыночная власть в промышленном секторе.

Скотт: Сталин форсировал индустриализацию, насильно перенаправляя ресурсы из сельской, аграрной экономики в городскую, производственную экономику. Человеческие потери в результате этой политики — в основном централизованной коллективизации — были огромны: миллионы людей были убиты во время Великого голода 19-го века.32–33. Но, возможно, это был своего рода Большой толчок, перераспределение ресурсов сверху вниз, которое иначе было бы невозможно. Увеличилась ли в результате советская производительность?

Человеческие потери в результате этой политики — в основном централизованной коллективизации — были огромны: миллионы людей были убиты во время Великого голода 19-го века.32–33. Но, возможно, это был своего рода Большой толчок, перераспределение ресурсов сверху вниз, которое иначе было бы невозможно. Увеличилась ли в результате советская производительность?

Сергей: Если промышленность существенно более производительна, чем сельское хозяйство, то, действительно, перераспределение труда с фермы на фабрику само по себе значительно увеличило бы совокупную производительность экономики. В начале советской индустриализации 87 процентов занятых в Советском Союзе приходилось на сельское хозяйство, но на долю сельского хозяйства приходилось только 48 процентов ВВП. Простой расчет показывает, что перемещение 20 % рабочей силы с фермы на фабрику увеличило бы ВВП на 69%.процентов. 1 Таким образом, можно согласиться с заявлением Асемоглу и Робинсона в книге «Почему нации терпят неудачу » о том, что существует «огромный… экономический потенциал от перераспределения… рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность».

Однако эти расчеты предполагают, что производительность как в сельском хозяйстве, так и в промышленности останется неизменной. Наш анализ показывает, что это предположение неверно: сталинская коллективизация и индустриализация сильно подорвали производительность как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

Скотт: Одна из интересных идей этого проекта (а также работы Аллена) состоит в том, чтобы исследовать различные контрфакты. Что, если бы, например, большевики не захватили власть, а царский режим каким-то образом сумел реформироваться? Что было бы с российской экономикой?

Сергей: Это действительно большое преимущество нашего подхода: наша методология позволяет нам достоверно проводить контрфактический анализ. Что случилось бы с российской экономикой, если бы у нее была японская политика и рыночные трения? Как бы шла индустриализация Мао, если бы он следовал политике Сталина? На эти и некоторые другие вопросы мы ответили в наших статьях о советской и китайской индустриализации. Что касается вашего конкретного вопроса, то в первой из этих статей мы находим, что если бы не было входных барьеров или монопольной власти в несельскохозяйственном секторе, то к 1940, ВВП на душу населения в царской экономике был бы примерно на 50 процентов выше, чем в реальных советских данных.

Что касается вашего конкретного вопроса, то в первой из этих статей мы находим, что если бы не было входных барьеров или монопольной власти в несельскохозяйственном секторе, то к 1940, ВВП на душу населения в царской экономике был бы примерно на 50 процентов выше, чем в реальных советских данных.

Скотт: Обсуждая некоторые из тех же вопросов, в рабочей версии этой статьи задавался вопрос (вторя Алеку Нове): «Был ли Сталин необходим для экономического развития России?» Был он?

Сергей: Ответ однозначно «нет». Даже без учета огромных человеческих и социальных издержек сталинской политики мы обнаруживаем, что экономические показатели Сталина лишь немного превзошли неэффективные царские тенденции. Оба значительно отставали от показателей Японии. Япония является наиболее естественным современным компаратором России и Советского Союза, как отмечает Миллар (19).70), который обсуждал тезис Алека Нове. Действительно, за период с 1885 по 1913 год Российская империя и Япония имели близкие уровни и динамику ВВП на душу населения. Перед Первой мировой войной у Японии также были существенные перекосы и препятствия для распределения; мы показываем, что эти искажения были аналогичны искажениям царской России. Однако в межвоенный период Японии удалось уменьшить эти перекосы и ускорить рост производительности труда в промышленности. Наш количественный анализ показывает, что Россия с политикой Японии существенно превзошла бы реальную динамику советского ВВП.

Перед Первой мировой войной у Японии также были существенные перекосы и препятствия для распределения; мы показываем, что эти искажения были аналогичны искажениям царской России. Однако в межвоенный период Японии удалось уменьшить эти перекосы и ускорить рост производительности труда в промышленности. Наш количественный анализ показывает, что Россия с политикой Японии существенно превзошла бы реальную динамику советского ВВП.

Скотт: Немного отступив назад, молодые ученые проявляют большой интерес к имперской и советской экономической истории и исторической политической экономии. При написании этой статьи высветились ли для вас какие-либо вопросы о российской и советской экономике, на которые еще предстоит ответить?

Сергей: Андрей Маркевич, Екатерина Журавская и я сейчас работаем над обзором последних исследований по экономической истории России и СССР, который был заказан Журнал экономической литературы . За последние 15–20 лет эта область значительно выросла как в количественном, так и в качественном отношении, что привело к появлению множества публикаций не только в журналах по экономической истории, но и в журналах по общей экономике. Тем не менее, даже с этим захватывающим ростом, мы видим много вопросов без ответов. Поскольку мы еще не закончили наш обзор, позвольте мне пока воздержаться от предложения списка этих вопросов. Полный черновик, который, как мы надеемся, будет готов через несколько месяцев, безусловно, наметит план будущих исследований.

Тем не менее, даже с этим захватывающим ростом, мы видим много вопросов без ответов. Поскольку мы еще не закончили наш обзор, позвольте мне пока воздержаться от предложения списка этих вопросов. Полный черновик, который, как мы надеемся, будет готов через несколько месяцев, безусловно, наметит план будущих исследований.

———

- [20 * (1 — 0,48) / (1 — 0,87)] — [20 * 0,48 / 0,87].

Дебаты об индустриализации – семнадцать моментов советской истории

Тексты Изображения Наглядные очерки Другие ресурсы

Тематическое эссе: Льюис Зигельбаум Союза, а шире, социализма. Хорошо это или плохо, но исход дискуссии о темпах индустриализации, источниках инвестиций, политике ценообразования и заработной платы и других смежных вопросах будет определять ответ Советского Союза на вопрос о том, как преодолеть «отсталость» в современную эпоху. , служащая для большей части остального мира единственной реальной альтернативой капиталистической схеме развития. Споры, во многом перекликавшиеся с полемикой вокруг политики партии в отношении крестьянства, начались в 1923 и практически завершилась к осени 1927 г. и сельской местности. Однако они различались по срокам достижения цели, типу развития промышленности и средствам для этого. Пока в промышленности были недоиспользованные мощности, споры о том, как расширить промышленное производство и какие источники капитала сделать это возможным, вели к теории. В этом смысле «основной закон социалистического накопления» Евгения Преображенского, который требовал от государственного промышленного сектора выжимать излишки из мелкого частнособственнического сельского хозяйства посредством «неэквивалентных обменов» (т. которые отдавали предпочтение промышленным товарам) стояли на одном конце спектра. С другой — органичная метафора Николая Бухарина о «врастании в социализм» за счет укрепления связи (смычки) между городом и деревней и доктрина «социализма в одной стране», которую защищали и он, и Сталин. Более совместим с первоначальным направлением НЭПа и стратегией партии «лицом к деревне» середины 19-го гг.

Споры, во многом перекликавшиеся с полемикой вокруг политики партии в отношении крестьянства, начались в 1923 и практически завершилась к осени 1927 г. и сельской местности. Однако они различались по срокам достижения цели, типу развития промышленности и средствам для этого. Пока в промышленности были недоиспользованные мощности, споры о том, как расширить промышленное производство и какие источники капитала сделать это возможным, вели к теории. В этом смысле «основной закон социалистического накопления» Евгения Преображенского, который требовал от государственного промышленного сектора выжимать излишки из мелкого частнособственнического сельского хозяйства посредством «неэквивалентных обменов» (т. которые отдавали предпочтение промышленным товарам) стояли на одном конце спектра. С другой — органичная метафора Николая Бухарина о «врастании в социализм» за счет укрепления связи (смычки) между городом и деревней и доктрина «социализма в одной стране», которую защищали и он, и Сталин. Более совместим с первоначальным направлением НЭПа и стратегией партии «лицом к деревне» середины 19-го гг. 20-х годов позиция Бухарина была по существу линией партии. Преображенский отождествлялся с левой оппозицией, а ее стратегия «сверхиндустриализации» считалась остальным партийным руководством чрезмерно рискованной.

20-х годов позиция Бухарина была по существу линией партии. Преображенский отождествлялся с левой оппозицией, а ее стратегия «сверхиндустриализации» считалась остальным партийным руководством чрезмерно рискованной.

К концу 1925 года, однако, были видны верхние пределы промышленного подъема. Как заявил Сталин на XIV съезде партии в декабре 1925 г., «главное в промышленности то, что она уже подошла к пределу довоенных норм; дальнейшие шаги в промышленности предполагают ее развитие на новой технической базе, использование нового капитального оборудования и начало нового строительства заводов». Политика индустриализации, в которой подчеркивалась важность производства средств производства, была должным образом одобрена съездом и подтверждена ЦК 19 апреля.26. Тем не менее многое еще предстоит проработать с точки зрения определения уровней инвестиций и возможностей роста. Эта задача выпала на долю Госплана, в котором преобладали экономисты, в подавляющем большинстве не являвшиеся членами партии. Они применяли два подхода: «генетический», согласно которому определенные объективные «закономерности» довоенной экономики экстраполировались для прогнозирования будущих возможностей, и «телеологический», согласно которому пропорции в экономике изменялись в интересах максимального роста, фактически , заставляя рынок приспосабливаться к состоянию, а не наоборот. Оба вошли в последовательные проекты пятилетнего плана, которые обсуждались центральным комитетом партии и отправляли обратно на (в сторону повышения) пересмотр. Таким образом, политика переплелась с экономическим планированием. После того как левые потерпели поражение, акцент на увеличении уровня инвестиций в «тяжелую» (производство товаров) промышленность стал более привлекательным с политической точки зрения. Логика этого смещения линии партии в сторону увеличения темпов индустриализации заключалась в усилении давления на крестьянство (замаскированного под антикулацкие меры), что вскоре вылилось в тотальную кампанию за коллективизацию и отказ от нэпа.

Они применяли два подхода: «генетический», согласно которому определенные объективные «закономерности» довоенной экономики экстраполировались для прогнозирования будущих возможностей, и «телеологический», согласно которому пропорции в экономике изменялись в интересах максимального роста, фактически , заставляя рынок приспосабливаться к состоянию, а не наоборот. Оба вошли в последовательные проекты пятилетнего плана, которые обсуждались центральным комитетом партии и отправляли обратно на (в сторону повышения) пересмотр. Таким образом, политика переплелась с экономическим планированием. После того как левые потерпели поражение, акцент на увеличении уровня инвестиций в «тяжелую» (производство товаров) промышленность стал более привлекательным с политической точки зрения. Логика этого смещения линии партии в сторону увеличения темпов индустриализации заключалась в усилении давления на крестьянство (замаскированного под антикулацкие меры), что вскоре вылилось в тотальную кампанию за коллективизацию и отказ от нэпа.