Проверочная работа по истории России Опричнина 7 класс

Проверочная работа по истории России Опричнина 7 класс с ответами. Проверочная работа состоит из 2 вариантов, в каждом варианте по 8 заданий.

1 вариант

1. В каком из рядов указаны годы царствования Ивана IV Грозного?

1) 1533-1584 гг.

2) 1549-1560 гг.

3) 1565-1572 гг.

4) 1584-1598 гг.

2. Чем знаменателен в истории России 1564 год?

1) политикой ограничения влияния церкви

2) попыткой навязать принятие указа о заповедных летах

3) стремлением получить разрешение на ведение Ливонской войны

4) внезапным отъездом Ивана IV в Александрову слободу с целью получить право на неограниченную борьбу с боярами

3. Заповедные лета в России — это

1) период, в течение которого найденные беглые крестьяне возвращались своим владельцам

2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам

3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому

4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к другому

4. Опричники совершили разорительный поход на город

Опричники совершили разорительный поход на город

1) Новгород

2) Владимир

3) Казань

4) Астрахань

5. Что из названного связано с именем митрополита Филиппа?

1) завоевание Сибирского ханства

2) Ливонская война

3) создание Судебника

4) критика опричнины и борьба с ней

6. Что относится к последствиям введения опричнины Иваном IV?

1) укрепление личной власти царя

2) создание стрелецкого войска

3) экономический подъём России

4) созыв первого Земского собора

7. Рассмотрите изображение и выполните задание

Воин, изображенный на иллюстрации, — это

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком явлении идёт речь.

«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в Александровскую слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: одно патриарху, с жалобами на заговоры и неверность вельмож, на сообщничество духовенства, которое, злоупотребляя правом печаловаться, препятствовало царю казнить виновных; в другом письме он успокаивал московских жителей, говоря, что они не подверглись его опале.

2 вариант

1. В каком из периодов указаны годы опричнины?

1) 1547-1552 гг.

2) 1547-1584 гг.

3) 1558-1583 гг.

4) 1565-1572 гг.

2. Чем знаменателен в истории России 1581 г.?

1) принятием нового Судебника

2) введением «заповедных лет»

3) установлением «урочных лет»

4) установлением права крестьянского перехода в Юрьев день

3. Избранной тысячей называли

1) губных старост

2) отряд поместного ополчения

4) казаков

4. Укажите имя московского митрополита, осуждавшего опричнину.

1) Филипп

2) Иларион

3) Пётр

4) Алексий

5. Указ о заповедных летах предусматривал

1) создание земских и приказных изб

2) отмену торговых пошлин на торговлю солью

3) отмену опричнины

4) запрет переходов крестьян от одного землевладельца к другому

6. Укажите, что относится к следствиям введения опричнины Иваном IV.

Укажите, что относится к следствиям введения опричнины Иваном IV.

1) утверждение неограниченной власти царя

2) экономический подъём России

3) окончательная ликвидация ордынского владычества

4) созыв первого Земского собора

7. Рассмотрите изображение и выполните задание

Воин, изображенный на иллюстрации, — это

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и напишите имя царя, о котором идёт речь.

«Такой нравственной неровностью, чередованием высоких подъёмов духа с самыми постыдными падениями объясняется и государственная деятельность [этого царя]. Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал ещё больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и в Александровской слободе, — читая обо всём этом, подумаешь, что это был зверь от природы».

Проверочная работа по истории России Опричнина 7 класс Ответы

1 вариант

1-1

2-4

3-3

4-1

5-4

6-1

7. стрелец

8. опричнина

2 вариант

1-4

2-2

3-2

4-1

6-1

7. опричник

8. Иван IV Грозный

PDF-версия

Проверочная работа по истории России Опричнина для 7 класса

(151 Кб, pdf)

Митрополит Филипп и Иоанн Грозный

С 1660 года 22 января отмечается день кончины святителя Филиппа, митрополита Московского (1569). Как сложилась жизнь этого человека, оказавшегося в самом центре придворных интриг и непримиримо обличавшего Иоанна Грозного?

Василий Дмитриевич Сиповский

В конце XIX – начале XX в. мало кому из образованных русских людей были неизвестны труды и имя Василия Дмитриевича Сиповского (1844–1895), выдающегося педагога и популяризатора исторических знаний…

Их читали дети и родители, учителя и гимназисты, члены императорской фамилии и люди без чинов и званий – словом, все интересовавшиеся историей. Не одно поколение россиян начинало систематически знакомиться с прошлым родной страны по его популярным книгам.

Не одно поколение россиян начинало систематически знакомиться с прошлым родной страны по его популярным книгам.

Предлагаем вашему вниманию главу из книги В.Д. Сиповского «Родная старина».

В. Сиповский — Родная старина

Когда все в трепете и ужасе притихло пред страшной царской грозой, когда бояре даже у себя дома не осмеливались выразить вслух свой страх и скорбь, опасаясь слуг, часто доносивших и клеветавших на своих господ, когда все трепетало перед опричниками, жадно стерегущими свою добычу, тогда неожиданно раздался на Руси смелый голос, осуждавший непомерную жестокость царя.

Беспредельна была власть государя: он был волен в жизни и смерти каждого подданного своего; правда и суд были в его руках; но и над ним была высшая Божия правда.

Во имя этой-то правды и заговорил митрополит Филипп.

После митрополитов Макария и Афанасия, которые очень смиренно держали себя пред царем и только изредка осмеливались «печаловаться» об опальных, то есть просить царя о милосердии к ним, по воле царя в митрополиты был избран Филипп.

Соловецкий монастырь. Келия св. Филиппа, митрополита Московского

Он происходил из знатного боярского рода Колычевых. В малолетство Ивана Васильевича его взяли ко двору, но был он здесь недолго и тридцати лет удалился в Соловецкую обитель (на Белом море) и там постригся. Лет через десять возвели его в сан игумена. Филипп сделал для обители очень много и своими средствами, и распорядительностью; монастырь при нем достиг цветущего состояния: он соорудил две каменные церкви, кельи, больницы, осушил болота, устроил каналы, дороги и прочее. Молва о деятельном игумене самого отдаленного северного монастыря широко распространялась между православным людом. По делам монастыря Филипп посетил Москву в лучшую пору царствования Ивана Васильевича и понравился ему. Когда царь вспомнил о Филиппе и предложил его в митрополиты, то все духовенство и бояре сказали, что трудно было бы и найти более достойного пастыря церкви, чем он.

По царскому приказу он прибыл в Москву. Царь принял его очень милостиво, с большой честью пригласил к своему столу, но когда предложил ему принять сан митрополита, он отказался и смиренно просил отпустить его в Соловки. Царь настаивал. Тогда Филипп смело сказал:

Царь настаивал. Тогда Филипп смело сказал:

– Я повинуюсь твоей воле, но отмени опричнину: иначе быть мне митрополитом невозможно!

Коваленко И.А. Иван Грозный с митрополитом Филиппом

Государь разгневался. Казалось, дело не сладится; но епископы умоляли, с одной стороны, царя не гневаться, а с другой, Филиппа согласиться. Филипп уступил усиленным просьбам и даже согласился дать письменное обещание не вмешиваться ни в опричнину, ни в обиход царской домашней жизни. Верно, он надеялся, что и при этих уступках ему удастся много пользы принести родной земле. 25 июля 1566 г. торжественно в Успенском соборе, в присутствии царя, совершилось поставление Филиппа в митрополиты.

Смотрите также:

Опричнина: лёгкий способ навести порядок

На некоторое время наступила тишина; царь, казалось, воздерживался от жестокости; но это было лишь временным роздыхом. Опричники, посылаемые царем в Москву разведывать и наблюдать, нет ли измены, доносили ему, что их все избегают, словно язвы, что всюду даже на улицах умолкает разговор, лишь только завидят опричника. Опричников, разумеется, все и боялись, и ненавидели, как доносчиков, готовых лгать и клеветать, и как палачей, обагренных кровью сотен невинных жертв. Нетрудно это было бы понять и царю, но ему чудились всюду крамолы и измены, и в этом случае ему казалось, что в Москве готовится большой заговор.

Опричников, разумеется, все и боялись, и ненавидели, как доносчиков, готовых лгать и клеветать, и как палачей, обагренных кровью сотен невинных жертв. Нетрудно это было бы понять и царю, но ему чудились всюду крамолы и измены, и в этом случае ему казалось, что в Москве готовится большой заговор.

В это время князьям Вельскому, Мстиславскому, Воротынскому и Челяднину были присланы от польского короля и литовского гетмана призывные грамоты с приглашением перейти на сторону короля. Бояре предъявили эти грамоты царю и отвечали королю бранью и насмешками. Очень вероятно, что сам царь указал, как им ответить. (Быть может, и самые призывные грамоты были придуманы по его приказу, чтобы испытать верность бояр.) По этому поводу начались новые розыски. Первым трем боярам удалось на этот раз счастливо отделаться, но старик Челяднин пострадал. Царь особенно недолюбливал его, и на него было взведено между прочим нелепое обвинение, будто он хотел свергнуть царя с престола и сам сделаться царем. Есть известие, будто царь призвал Челяднина и в присутствии всего двора облачил его в царскую одежду и посадил на трон; затем, сняв шапку, низко и почтительно поклонился ему и торжественно произнес:

– Здрав буди, великий царь земли Русской! Теперь ты принял от меня честь, какой искал! Но я имею власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть тебя с престола! – и с этими словами вонзил нож в сердце несчастного старика.

Опричники (Казнь Ивана Челяднина). Художник Николай Неврев

Опричники умертвили и жену его. Затем казнили и мнимых соумышленников Челяднина, князей Куракина, Ряполовского, трех Ростовских; знаменитого полководца, князя Петра Щенятева, который думал спастись в монастыре, отрекшись от мира, замучили, по словам Курбского; князя Ивана Турунтая-Пронского, старика, служившего еще отцу царя, участника всех походов, утопили. Много знатных людей, родичей их и лиц, близких им, погибло в это время в Москве. На иных нападали опричники совершенно внезапно, когда те шли, не ведая за собой никакой вины, в церковь или в должность. Опричники с длинными ножами и секирами рыскали по городу, отыскивая свои жертвы, и убивали ежедневно десятки людей на виду у всех. На улицах и площадях валялись трупы убитых; никто не осмеливался не только хоронить погибших, но даже выражать сожаление о них. Жители боялись даже выходить из домов своих.

Смотрите также:

Святитель Филипп: строитель Соловецкого монастыря и обличитель Иоанна IV

Не мог снести этих ужасов митрополит Филипп. Он дал царю обет не вмешиваться в опричнину, но считал себя вправе давать царю пастырские советы, ходатайствовать, чтоб не лилась без суда неповинная кровь.

Он дал царю обет не вмешиваться в опричнину, но считал себя вправе давать царю пастырские советы, ходатайствовать, чтоб не лилась без суда неповинная кровь.

Святитель отправился к царю и вел с ним тайную беседу. В чем она состояла, неизвестно; но убеждения Филиппа, очевидно, не подействовали на царя. Угодники его из духовных лиц стали ему наговаривать и клеветать на митрополита, которого царь и так уже подозревал в доброхотстве боярам.

Кровь лилась по-прежнему.

Тогда святитель заговорил всенародно. В соборной церкви 22 марта 1568 г. он обратился к царю с такой речью:

– О державный царь! Ты облечен самым высоким саном от Бога и должен чтить Его более всего. Тебе дан скипетр власти земной, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними по закону. Правда – самое драгоценное сокровище для того, кто стяжал ее. По естеству ты подобен всякому человеку, а по власти подобен Богу; как смертный не превозносись, а как образ Божий не увлекайся гневом. По справедливости властелином может называться лишь тот, кто сам собой владеет, а не рабствует позорным страстям. От века не слыхано, чтобы благочестивые цари так волновали свою державу; при предках твоих не бывало ничего подобного тому, что ты творишь; у самих язычников не случалось ничего такого!

От века не слыхано, чтобы благочестивые цари так волновали свою державу; при предках твоих не бывало ничего подобного тому, что ты творишь; у самих язычников не случалось ничего такого!

Это смелое обличение привело царя в ярость.

– Что тебе, чернецу, за дело до наших царских решений! – воскликнул он в гневе. – Разве тебе неизвестно, что меня мои же хотят поглотить?!

– Я точно чернец, – отвечал твердо и спокойно Филипп, – но по благости Святого Духа, по избранию святого собора и твоему изволению я – пастырь Христовой церкви и вместе с тобою обязан иметь попечение о благочестии и мире всего православного христианства!

– Одно тебе говорю, отче: молчи, а нас благослови действовать по нашей воле! – возразил государь, едва сдерживая гнев.

– Благочестивый царь, молчание наше умножает грех души твоей и может причинить ей гибель, – сказал в ответ святитель.

Царь в негодовании снова напомнил, что на него восстали люди и ищут ему зла, а Филипп советовал ему прогнать от себя людей, говорящих ему неправду, и приблизить советников добрых, а не льстивых. Царь в припадке сильного гнева стал грозить пастырю церкви.

Царь в припадке сильного гнева стал грозить пастырю церкви.

– Филипп, не прекословь державе нашей, – кричал он, – да не постигнет тебя мой гнев, или сложи с себя свой сан!

– Ни просьб, ни мзды, ни ходатаев не употреблял я, чтобы получить этот сан.

Зачем ты лишил меня пустыни? – смиренно ответил митрополит.

В большом гневе на митрополита царь вышел из церкви. Через несколько времени он явился в Успенский собор. Сам государь и опричники, сопровождавшие его, были в черных монашеских мантиях с высокими шлыками на головах.

Государь приблизился к митрополичьему месту, где стоял Филипп, и просил у него благословения. Святитель смотрел на образ Спасителя и молчал.

– Святой владыка! – сказали бояре. – Благочестивый государь пред тобою и просит твоего благословения.

Тогда святитель взглянул на него и с укоризной произнес:

– Царь благий! Кому поревновал ты, приняв на себя такой вид, изменив свое благолепие? Убойся суда Божия: на других закон ты налагаешь, а сам нарушаешь его. У татар, у язычников есть правда – в одной России нет ее; во всем мире можно встретить милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым! Здесь, в храме, мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира; а там, за алтарем, льется безвинно кровь христианская. Ты сам просишь прощения в грехах своих пред Богом; прощай же и других, согрешающих пред тобою!

У татар, у язычников есть правда – в одной России нет ее; во всем мире можно встретить милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым! Здесь, в храме, мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира; а там, за алтарем, льется безвинно кровь христианская. Ты сам просишь прощения в грехах своих пред Богом; прощай же и других, согрешающих пред тобою!

Я. П. Турлыгин. «Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного». XIX в.

Царь пришел в страшную ярость.

– Нашу ли волю, Филипп, думаешь изменить? – кричал он в гневе.

Митрополит пробовал возразить, что он скорбит не только о тех, чья мученическая кровь напрасно льется, но и о самом царе и его душевном спасении; но царь ничего не слушал, в сильном гневе махал рукой, грозил митрополиту изгнанием и разными муками.

– Ты противишься, Филипп, нашей державе; посмотрим же на твою твердость! – говорил он в ярости.

– Я – пришелец на земле, – отвечал святитель, – как и отцы мои, и за истину благочестия готов претерпеть и лишение сана, и всякие муки.

Тут же в соборе некоторые из врагов Филиппа, в том числе и Пимен, архиепископ Новгородский, желая в угоду царю унизить всенародного святителя, возвели на него небывалые проступки; но Филипп спокойно изобличил своих обвинителей в гнусной клевете. Враги его потерпели на этот раз полную неудачу.

Царь приказал схватить всех приближенных митрополита; их заключили под стражу, подвергли пыткам, стараясь выведать от них что-либо предосудительного для митрополита, но ничего не допытались. А злым царским советникам и опричникам надо было погубить святителя, чтобы спасти себя; они боялись, чтобы слово его как-нибудь не дошло до сердца царя.

Пётр Павлов. Опричнина

Смотрите также:

Почему возникло Смутное время на Руси в 1598 – 1613 годах?

В это время начались в Москве новые дикие бесчинства опричников.

Страдали тут и люди, на которых даже и тени подозрения в какой-нибудь вине против царя не могло падать; не только их, но и жен, и дочерей их опричники страшно оскорбляли.

Казалось, они хотели испытать, способен ли еще запуганный люд возмущаться чему-либо и роптать.

Михаил Авилов. Опричники в Новгороде

Последнее всенародное объяснение царя с митрополитом произошло 28 июля. Шла митрополичья служба в Новодевичьем монастыре. Тут был государь со своими опричниками. Во время крестного хода по монастырской стене, когда митрополит у святых ворот остановился читать Евангелие, он увидел, обратившись к народу, что один опричник стоит в тафье.

– Чтение слова Божия, – сказал митрополит царю, – следует слушать христианам с непокровенной головой, а эти откуда взяли агарянский обычай предстоять здесь с покрытыми головами?

– Кто такой? – спросил царь и стал в толпе искать глазами виновного. Но опричник уже успел снять тафью.

Тогда государя его приближенные уверили, что митрополит говорит неправду по злобе на опричников, издеваясь над царской властью. Царь вышел из себя от гнева, стал всенародно бранить святителя лжецом, мятежником и злодеем.

После этого случая царь порешил во что бы то ни стало низложить Филиппа; но в Москве высоко чтили его, знали его святую жизнь, и врагам святителя, чтобы хоть сколько-нибудь придать законный вид его низложению, пришлось прибегнуть к клевете. В Москве говорили только о добродетелях его, и потому послано было несколько лиц в Соловки расследовать тамошнюю жизнь бывшего игумена. Ласки, угрозы, подкупы – все было пущено в ход, чтобы найти лжесвидетелей. Хотя и с большим трудом, но удалось наконец навербовать несколько иноков, в том числе даже и игумена Паисия, готовых клеветать на Филиппа. Их привезли в Москву. Немедленно для суда над митрополитом открыт был собор, на котором присутствовал сам государь. Призван был обвиняемый. Выслушаны обвинения, но Филипп и не думал оправдываться; он только обратился к Паисию и кротко заметил:

– Чадо, что сеешь, то и пожнешь!

Затем, обратившись к царю и всему собору, сказал, что не страшится смерти; что лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония. Тут же он положил свой пастырский жезл и начал слагать с себя знаки своего сана: белый клобук, мантию… Это смирение и величественное спокойствие святителя раздражили царя; он приказал Филиппу остановиться, исполнять свои святительские обязанности и ждать судебного приговора.

Тут же он положил свой пастырский жезл и начал слагать с себя знаки своего сана: белый клобук, мантию… Это смирение и величественное спокойствие святителя раздражили царя; он приказал Филиппу остановиться, исполнять свои святительские обязанности и ждать судебного приговора.

8 ноября 1568 г., когда Филипп совершал богослужение в соборе и стоял в полном облачении пред алтарем, вдруг вошел в церковь Алексей Басманов, царский любимец, с опричниками. По его приказу прочтен был соборный приговор о низложении митрополита. На глазах народа, пораженного ужасом, совершилось неслыханное дело: опричники кинулись на митрополита, сорвали с него святительское облачение, набросили на него ветхую, изодранную монашескую одежду и с позором метлами выгнали его из церкви. Народ со слезами на глазах бежал следом за ним, когда его везли, посадив на дровни. «Молитесь!» – говорил он народу. Лицо его было светло, и он ласково благословлял людей.

Арест митрополита Филиппа. Художник Сергей Шелковый

Филиппа отвезли сначала в Богоявленский монастырь в заключение; здесь целую неделю просидел он в смрадной темнице, в оковах, томимый голодом. Царь хотел было осудить его на сожжение, так как клеветники обвиняли его между прочим в чародействе; но по ходатайству духовных лиц согласился оставить ему жизнь. Между тем царь беспощадно истреблял род бояр Колычевых. Говорят, будто он прислал Филиппу отсеченную голову одного из любимых его родичей и велел сказать: «Вот твой любимый сродник: не помогли ему твои чары!» Святитель поклонился до земли пред головою, благословил ее, с любовью облобызал и отдал принесшему. Наконец, по приказу царя Филипп был удален из Москвы и сослан в заточение в Тверской Отрочь-монастырь. Скоро здесь он и умер мученической смертью.

Царь хотел было осудить его на сожжение, так как клеветники обвиняли его между прочим в чародействе; но по ходатайству духовных лиц согласился оставить ему жизнь. Между тем царь беспощадно истреблял род бояр Колычевых. Говорят, будто он прислал Филиппу отсеченную голову одного из любимых его родичей и велел сказать: «Вот твой любимый сродник: не помогли ему твои чары!» Святитель поклонился до земли пред головою, благословил ее, с любовью облобызал и отдал принесшему. Наконец, по приказу царя Филипп был удален из Москвы и сослан в заточение в Тверской Отрочь-монастырь. Скоро здесь он и умер мученической смертью.

Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. Николай Неврев

Смотрите также:

Как царь Иван Грозный город Клин громил

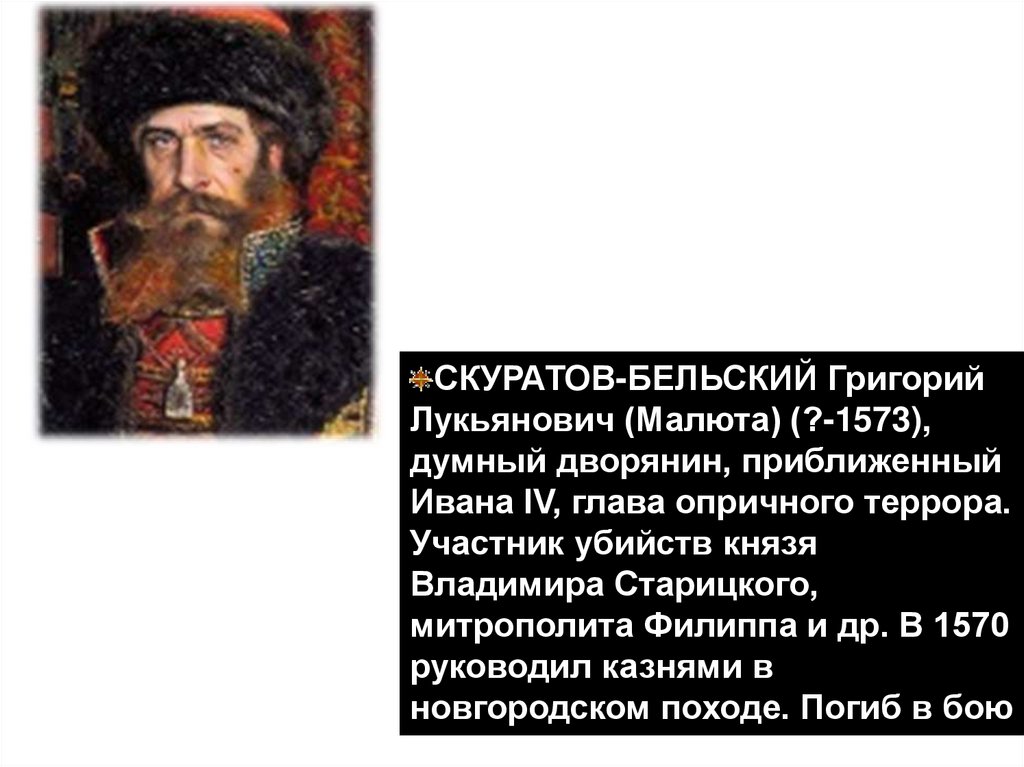

Когда царь с опричниками ехал в Новгород творить кровавую расправу, Малюта Скуратов по пути заехал к Филиппу в монастырь просить благословения.

– Я благословляю только добрых и на доброе! – ответил святитель.

Тогда Малюта задушил его подушкой, а затем пустил молву, что он задохся от сильного жара в келье.

Впоследствии Филипп был причтен клику святых. Мощи святого мученика ныне покоятся в Успенском соборе в Москве.

На анонсе: О. Кузьмин. Иоанн Грозный и митрополит Филипп (фрагмент)

Источник

Поделитесь с друзьями:

Find more like this: АНАЛИТИКА

Благословение Филиппа | Газета «День»

01 апреля, 00:00

Поделиться:

После долгих десятилетий унижений, гонений и притеснений при Советах Православная Церковь, столкнувшись с обрушившейся на нас в последнее время разнузданной либерализацией жизни и верований, пережила некоторые химерические преобразования своего мировоззрения. Ярким примером последнего является идея монархии, продвигаемая крайне правым крылом Русской православной церкви под девизом «Православие и монархия неразделимы!» Как правило, крайне правые всегда активны, громогласны и успешны, хотя и недолго. Так, под их бешеным напором был канонизирован царь Николай II, а его иконы теперь можно увидеть в украинских храмах Московского Патриархата. Этот блестящий успех вдохновляет церковных деятелей на новые подвиги благочестия. Новообразованные ассоциации и братства требуют канонизации таких заслуженных личностей, как, например, того самого «защитника русского престола» Распутина (пьяница, бабник, интриган, шаман). Святейший Престол Русской Православной Церкви пытается противостоять таким подвигам благочестия. Однако его провал в деле Николая II наводит на мысль о его истинных мотивах.

Так, под их бешеным напором был канонизирован царь Николай II, а его иконы теперь можно увидеть в украинских храмах Московского Патриархата. Этот блестящий успех вдохновляет церковных деятелей на новые подвиги благочестия. Новообразованные ассоциации и братства требуют канонизации таких заслуженных личностей, как, например, того самого «защитника русского престола» Распутина (пьяница, бабник, интриган, шаман). Святейший Престол Русской Православной Церкви пытается противостоять таким подвигам благочестия. Однако его провал в деле Николая II наводит на мысль о его истинных мотивах.

Следующий в списке кандидатов на канонизацию — царь Иван IV Грозный, Нерон русской истории. В связи с этим Патриарх Алексий II напомнил церковным активистам о митрополите Филиппе, одной из бесчисленных жертв этого царя.

Митрополит Филипп принадлежал к роду бояр Колычевых. По словам протоиерея Петра Смирнова, «к духовной литературе он привязался с ранних лет». Он был равнодушен к светской жизни и ее проблемам. После того, как его родственники попали в немилость к царю, Филипп покинул двор и тайно постригся в монахи. Одетый как простолюдин, он отправился в Соловецкий монастырь, где через девять лет, несмотря на молодость, стал игуменом. Он прославился как своими душевными качествами, так и административными способностями. Он осушил болота вокруг монастыря, проложил дороги в местах, доселе непроходимых, усовершенствовал солеварни, построил два величественных Успенского и Преображенского соборов и бесчисленное множество скитов. Он следил за нравами монахов и с этой целью написал новый устав, запрещавший праздность и бездеятельность, которые он считал источником греховных мыслей и дел.

После того, как его родственники попали в немилость к царю, Филипп покинул двор и тайно постригся в монахи. Одетый как простолюдин, он отправился в Соловецкий монастырь, где через девять лет, несмотря на молодость, стал игуменом. Он прославился как своими душевными качествами, так и административными способностями. Он осушил болота вокруг монастыря, проложил дороги в местах, доселе непроходимых, усовершенствовал солеварни, построил два величественных Успенского и Преображенского соборов и бесчисленное множество скитов. Он следил за нравами монахов и с этой целью написал новый устав, запрещавший праздность и бездеятельность, которые он считал источником греховных мыслей и дел.

Во время жестокой опричнины, террора против бояр, царь Иван вызвал Филиппа в Москву и предложил сделать его митрополитом Московским. Филипп сначала отказался, но потом согласился при условии, что царь отменит опричнину. В конце концов ему пришлось подчиниться царской воле и даже дать обет не вмешиваться в царские дела и личную жизнь Ивана IV (а ведь, как известно, у церкви было много поводов для вмешательства). Однако царь заявил, что «обязанность митрополита — умилостивлять гнев царя». Однако и после воцарения нового митрополита в столице продолжались убийства и грабежи. В частной беседе с царем Филипп тщетно пытался повлиять на него. Проповедь митрополита раздражала Ивана Грозного и тяготила его совесть. Таким образом, он начал избегать Филиппа.

Однако царь заявил, что «обязанность митрополита — умилостивлять гнев царя». Однако и после воцарения нового митрополита в столице продолжались убийства и грабежи. В частной беседе с царем Филипп тщетно пытался повлиять на него. Проповедь митрополита раздражала Ивана Грозного и тяготила его совесть. Таким образом, он начал избегать Филиппа.

В Крестовоздвиженскую неделю марта 1568 года митрополит стоял за кафедрой в Успенском соборе. Вдруг посреди службы в церковь вошли царь Иван со своими опричниками. Все они, включая царя, были в черных мантиях, из-под которых блестели кинжалы. По обычаю, царь пошел прямо к митрополиту и попросил у него благословения. Филипп стоял неподвижно и не обращая внимания на самодержца. Иван повторял свою просьбу снова и снова. Наконец бояре и первосвященники шепнули митрополиту: «Ваше Святейшество, царь просит вашего благословения!»

Митрополит и царь завели диалог, который присутствующие с ужасом слушали. Царь все повторял: «Замолчи и благослови нас! Перестаньте бросать вызов нашему государству, иначе вы расстанетесь со своим троном!»

На это митрополит ответил: «Я не просил рукоположения. Я не использовал ни денег, ни интриг, чтобы стать митрополитом. Почему ты лишил меня моей заслуги?» Далее он сказал: «Если живые промолчат, камни этого собора закричат и осудят вас!» Таких слов не было в русской церкви ни до, ни после.

Я не использовал ни денег, ни интриг, чтобы стать митрополитом. Почему ты лишил меня моей заслуги?» Далее он сказал: «Если живые промолчат, камни этого собора закричат и осудят вас!» Таких слов не было в русской церкви ни до, ни после.

Царь не внял словам митрополита. Уже на следующий день князь Василий Пронский был обвинен в государственной измене и замучен до смерти. Филипп, однако, остался на своем троне, но ненадолго. Последнее столкновение царя и митрополита произошло в Новодиевичьем монастыре. При чтении Евангелия митрополит заметил, что на одном из опричников была татарская шапка, и указал на него. Виновник, однако, быстро снял шапку и спрятал ее, а митрополита обвинили во лжи и в намерении опозорить царя перед народом. Духовный суд низложил митрополита Филиппа с престола и приговорил его к пожизненному заключению в Отрочий монастырь в Твери.

Однако по приказу царя Ивана, большого любителя театральных эффектов, митрополит Филипп отслужил свою последнюю обедню в Успенском соборе. Во время обедни в церковь ворвались опричники, сорвали с митрополита ризы, облачили его в холщовый сюртук и погнали Филиппа прочь, избивая его мётлами.

Во время обедни в церковь ворвались опричники, сорвали с митрополита ризы, облачили его в холщовый сюртук и погнали Филиппа прочь, избивая его мётлами.

На следующий год царь отправился усмирять Новгород (по свидетельству Василия Ключевского, «ничего не расследовав, он безжалостно сравнял с землей древний город и всю область, превзойдя в своей жестокости даже татар, которые никогда не уничтожили ни одного Русский город») и, вспомнив на пути митрополита Филиппа, отправил Малюту Скуратова в монастырь. Малюта задушил мятежного митрополита. Русский историк Сергей Соловьев писал: «Так непобедимо скончался великий пастырь русской церкви». В царствование Алексея Михайловича митрополит Филипп был канонизирован (1652 г.). Останки его были перенесены в Соловецкий монастырь, а мощи — в Успенский собор в Москве, где царь молился о прощении святому Филиппу грехов, совершенных Иваном Грозным (который, должно быть, чудом судьбы теперь предстает даже святым в некоторые глаза — Изд. ).

Автор

Клара Гудзик

Выпуск газеты №:

№11, (2003)

Раздел

Культура

Митрополит Иларион: Церковь в его мире призвана свидетельствовать о правде Божией

16 июля 2017 года, в день памяти святителя Филиппа Чудотворца, митрополита Московского и всея Руси, председателя Московского Патриархата отдел внешних церковных связей ОВЦС) Митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в Московском храме Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке. Архипастырю помогало духовенство храма.

После молитвы усердного моления митрополит Иларион вознес молитву о мире в Украине.

После службы Его Высокопреосвященство обратился к молящимся со словом:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Это воскресенье совпадает с днем памяти священномученика Филиппа, митрополита Московского. Он происходил из боярского рода Колычевых. До 30 лет жил обычной приземленной жизнью, правда, как его Жизнь повествует, он с детства любил храм Божий, любил читать Священное Писание и был набожным православным христианином. Но когда ему было 30 лет, однажды он пришел в храм Божий и услышал слова Господа нашего Иисуса Христа: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24), и эти слова заставили его задуматься над смыслом своего собственная жизнь.

Он происходил из боярского рода Колычевых. До 30 лет жил обычной приземленной жизнью, правда, как его Жизнь повествует, он с детства любил храм Божий, любил читать Священное Писание и был набожным православным христианином. Но когда ему было 30 лет, однажды он пришел в храм Божий и услышал слова Господа нашего Иисуса Христа: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24), и эти слова заставили его задуматься над смыслом своего собственная жизнь.

Он бросил все, переоделся в простую крестьянскую одежду и отправился в Соловецкий монастырь, один из самых отдаленных монастырей Святой Руси, в котором ему предстояло в течение девяти лет выполнять тяжелые задания, не раскрывая, кто он и откуда. , каково было его происхождение и родство. Со временем, увидев в нем человека Божия, братия избрала его пресвитером и игуменом. И тогда он взялся за то, чтобы привести монастырь в порядок не только духовно, но и материально. Он, как повествует его жизнеописание, соединил озера протоками, осушил болота и построил в монастыре два собора, чтобы он выглядел достойно, а монашеская община жила в достойных условиях.

Именно при святом Филиппе Соловецкий монастырь стал центром монашеской жизни и оставался им на протяжении нескольких столетий вплоть до закрытия после Октябрьской революции 1917 года. В какой-то момент будущий святой был вызван в Москву, и царь Иван Грозный избрал его на Московскую митрополичью кафедру. Филипп не хотел принимать на себя такую службу, ибо это не нравилось его сердцу: душа его стремилась к затворнической жизни и монашеству. Но таково было провидение Божие и такова была воля царя, и потому Филипп смиренно преклонялся перед руками архиереев, возводивших его в сан епископа и митрополита.

Мы знаем, что за человек был Иван Грозный. Сегодня существуют разные взгляды на его правление, но историки оставили нам ужасающие свидетельства того, как его человек правил Русью. Сначала его правление было хорошим и успешным, но позже он начал политику репрессий против различных людей, особенно тех, кто был недоволен его правлением. Он создал опричнину , неофициальную «милицию», которая ездила по стране, ловя тех, кто поссорился с царем, и жестоко наказывала их. Опричники , носившие черную монашескую одежду, заставили ползти всю Святую Русь. Сам царь все больше превращался из самодержца в деспота, который на какое-то время отдалялся от столицы, чтобы создать вокруг себя псевдомонашескую общину.

Опричники , носившие черную монашескую одежду, заставили ползти всю Святую Русь. Сам царь все больше превращался из самодержца в деспота, который на какое-то время отдалялся от столицы, чтобы создать вокруг себя псевдомонашескую общину.

Все это, несомненно, доставляло Московскому митрополиту сильную тревогу и глубокую скорбь. Он неоднократно пытался увещевать царя в личных беседах, но царь все равно делал то, что считал нужным. Однажды, в Крестопоклонную неделю, царь пришел в Успенский собор Московского Кремля, когда митрополит стоял на своей митрополичьей кафедре. По преданию, Иван Грозный пришел к нему за благословением, но митрополит отказался его дать. Он стоял и смотрел на икону Спасителя нашего, как будто не замечая царя. И сказал ему боярин: «Разве ты не видишь? Царь просит вашего благословения». И тогда святитель обратился к царю и сказал: «Здесь мы приносим бескровную жертву Богу, в то время как невинная кровь христиан проливается за святилищем».

Осуждение митрополита взбесило царя. Он затаил обиду и вскоре нашел предлог, чтобы наказать его. Когда в Михайлов день святитель праздновал в Успенском соборе Кремля, опричников ворвались в собор, сорвали с него первосвятительские одежды и на глазах всего народа вытолкнули его из храма и заключили в тюрьму. Но самодержавному царю этого показалось мало, и через некоторое время он послал своего оптика Малюту Скуратова покончить со святым. А святой Филипп, заключенный в Отрочский монастырь, был задушен этим опричником по царскому приказу.

Он затаил обиду и вскоре нашел предлог, чтобы наказать его. Когда в Михайлов день святитель праздновал в Успенском соборе Кремля, опричников ворвались в собор, сорвали с него первосвятительские одежды и на глазах всего народа вытолкнули его из храма и заключили в тюрьму. Но самодержавному царю этого показалось мало, и через некоторое время он послал своего оптика Малюту Скуратова покончить со святым. А святой Филипп, заключенный в Отрочский монастырь, был задушен этим опричником по царскому приказу.

Такова была страшная судьба человека, против воли поставленного на высокую церковную службу только для того, чтобы стать жертвой царского гнева. Но Церковь прославляет его как одного из великих святых Святой Руси, который не боялся ни власти гражданской, ни власти царской, так как для него превыше всего всегда была истина Божия, о которой он свидетельствовал как своим первосвятительским служением, и проповедовать.

Мы знаем из истории, что были разные формы правления: монархии и республики, парламентские и президентские, и по сей день эти разные формы правления сосуществуют в нашем мире. Иногда люди спорили о том, какая форма правления лучше. Что лучше – царь-помазанник с властью править, данную Церковью, или президент, избранный народом и уполномоченный править народом? Или какая-то другая форма?

Иногда люди спорили о том, какая форма правления лучше. Что лучше – царь-помазанник с властью править, данную Церковью, или президент, избранный народом и уполномоченный править народом? Или какая-то другая форма?

Однако история показала, что при любой форме правления были как мудрые, так и немудрые правители. Одни использовали свою власть, данную Богом или народом, на благо народа, другие обращали свое самодержавие в деспотизм. И Церковь всегда была верна государственной власти, даже в те годы, когда власть была гонителем Церкви, как это было в Римской империи, когда апостол призывал христиан: «Бога убойтесь, императора чтите» (1 Пет. 2:17), а император в то время действительно был язычником и гонителем христианской церкви. Так было и в советское время, когда власть снова была гонителем Церкви, и Церковь против нее не выступала.

Однако в истории были моменты, когда Церкви голосом своих святых приходилось свидетельствовать, что власть совершала беззакония. Именно в такие времена Господь воспитал таких людей, как святитель Филипп, митрополит Московский, которые не боялись властей, не боялись смерти, свидетельствуя о истине Божией, как это делали пророки в ветхозаветные времена. И Церковь прославила этих людей за подвиг исповедничества, ибо они идут по стопам Господа нашего Иисуса Христа, подражая Ему в отстаивании истины.

И Церковь прославила этих людей за подвиг исповедничества, ибо они идут по стопам Господа нашего Иисуса Христа, подражая Ему в отстаивании истины.

Читая Евангелие, мы часто спрашиваем себя: почему Господь Иисус Христос был так непреклонен в Своей полемике с фарисеями? Неужели нельзя найти компромисс и договориться с ними? Но Господь пришел в этот мир вовсе не для того, чтобы идти на компромиссы с князем века сего. И когда дьявол искушал Его в пустыне, Он отверг все три искушения.

Так и Церковь призвана свидетельствовать в этом мире о Божией истине. Пока власть не выступает против этой истины, пока она не принуждает людей к антихристианским поступкам и действиям, Церковь остается верна власти. И Церковь не оценивает, какая власть или форма правления лучше, какой партии или правителю следует следовать – все это лежит на совести народа, избравшего правителя, или на божественном промысле, если правитель не избран люди. Что касается свидетельства истины Божией, то Церковь всегда должна быть на стороне этой истины.