Основные политические партии Российской империи

Создание политических партий

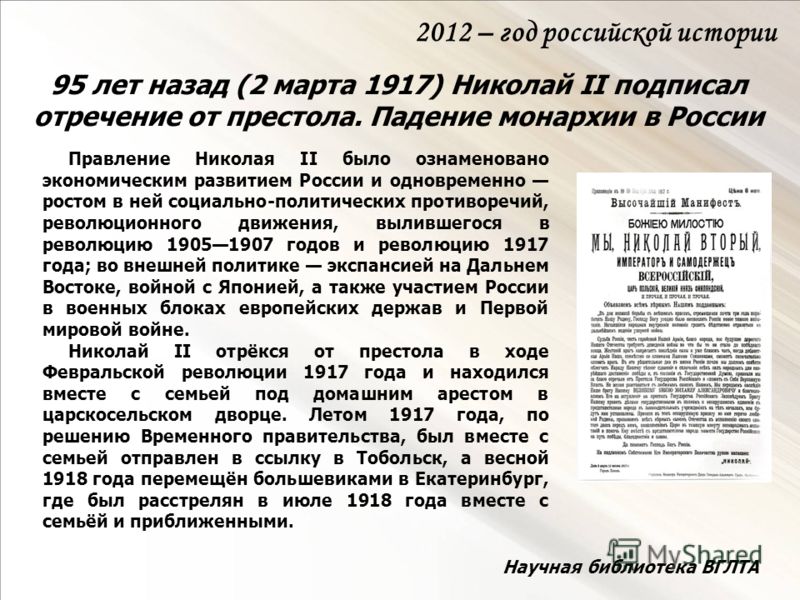

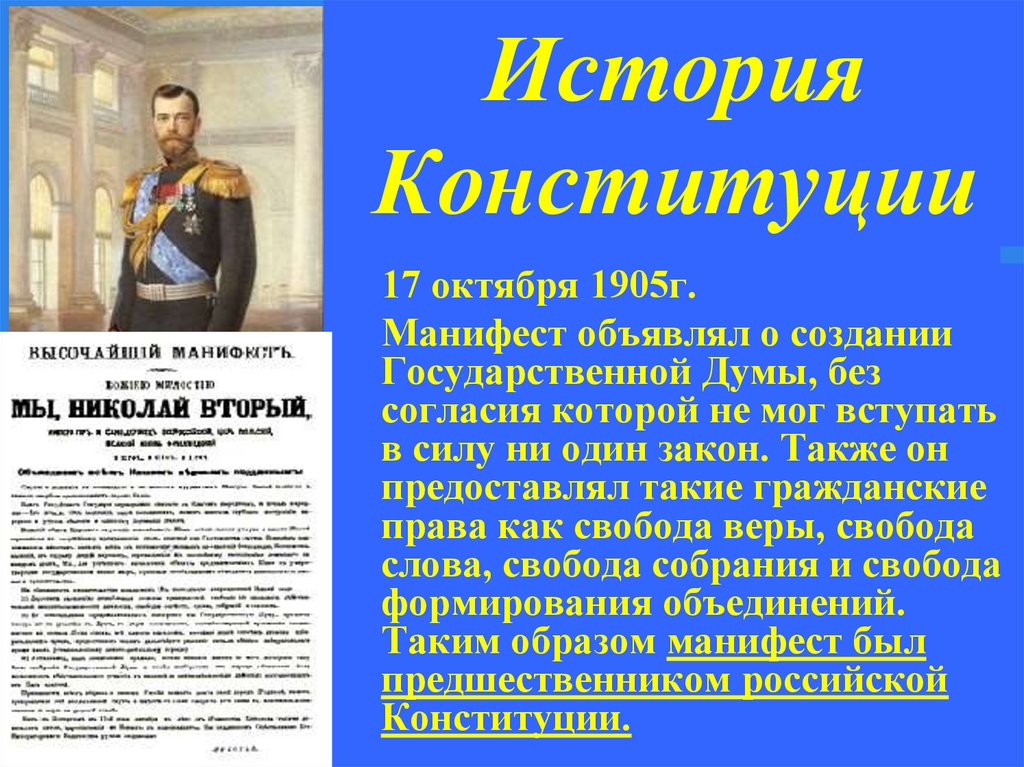

Манифест 17-го октября 1905 г., провозгласивший свободу слова и собраний, открыл дорогу образованию в России политических партий. Эти партии декларировали себя, как парламентские, действующие в рамках существующей политической системы и стремящиеся, к совершенствованию государственного строя путём эволюции. В этом они противопоставляли себя радикальным революционным группировкам, стремившихся к революции. Первые образовавшиеся политические парии были легализовавшимися объединениями земско-либеральной оппозиции, в которой к 1905 г. верх окончательно взяли либералы-конституционалисты.

- Партия Конституционных демократов (кадеты)

12-18-го октября 1905 г. в Москве состоялся учредительный съезд Конституционно-демократической (кадетской) партии. Созданный Центральный Комитет партии объединил в своих рядах всех либеральных лидеров. В ЦК на всём протяжении деятельности партии кадетов доминировали представители интеллигенции. Ведущую роль в партии играли: князья – Павел Дмитриевич и Пётр Дмитриевич Долгоруковы, князь Д.И. Шаховской, всемирно известный ученый, академик В.И. Вернадский; крупнейшие специалисты в области гражданского и уголовного права – профессора С.А. Муромцев, В.М. Гессен, Л.И. Петражицкий, С.А. Котляровский; крупные историки – А.А.Корнилов, А.А. Кизеветтер; экономисты и публицисты – бывший «легальный» марксист, академик П.Б. Струве, А.С. Изгоев, А.В. Тыркова; крупный специалист по национальному вопросу приват-доцент Ф.Ф. Кокошкин; популярные земские и общественные деятели – И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, А.М. Колюбакин, Д.Д. Протопопов, А.И. Шингарев, М.Г. Комиссаров, Н.М. Кишкин и др. Лидером кадетской партии был избран профессор П.Н. Милюков.

Ведущую роль в партии играли: князья – Павел Дмитриевич и Пётр Дмитриевич Долгоруковы, князь Д.И. Шаховской, всемирно известный ученый, академик В.И. Вернадский; крупнейшие специалисты в области гражданского и уголовного права – профессора С.А. Муромцев, В.М. Гессен, Л.И. Петражицкий, С.А. Котляровский; крупные историки – А.А.Корнилов, А.А. Кизеветтер; экономисты и публицисты – бывший «легальный» марксист, академик П.Б. Струве, А.С. Изгоев, А.В. Тыркова; крупный специалист по национальному вопросу приват-доцент Ф.Ф. Кокошкин; популярные земские и общественные деятели – И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, А.М. Колюбакин, Д.Д. Протопопов, А.И. Шингарев, М.Г. Комиссаров, Н.М. Кишкин и др. Лидером кадетской партии был избран профессор П.Н. Милюков.

ЦК партии кадетов состоял из двух отделов: Петербургского и Московского. Главными функциями Петербургского отдела являлись: дальнейшая разработка партийной программы, законопроектов для внесения в Государственную думу, руководство думской фракцией. Московский отдел в основном занимался организационной агитационно-пропагандистской и издательской деятельностью.

Московский отдел в основном занимался организационной агитационно-пропагандистской и издательской деятельностью.

В губерниях создавались губернские комитеты, которые избирались сроком на один год губернским съездом партии. В свою очередь им предоставлялось право организовывать городские, уездные и сельские комитеты. Печатным органом кадетской партии стала газета «Речь».

После учредительного съезда начался процесс организационного строительства партии по всей стране. Уже в октябре-декабре 1905 г. конституировались 72 кадетские организации, а в январе-апреле 1906 г., уже существовало более 360 кадетских комитетов. Общая численность партии в 1906-1907 гг. колебалась в пределах 50-60 тыс. человек.

Главной идеей кадетской программы было преобразование самодержавной России в парламентскую конституционную монархию по пути либеральных парламентских реформ. В январе 1906 г. на II съезде была окончательно утверждена программа. Пункт 13 этой программы гласил: «Россия должна быть конституционной и парламентарной монархией. Государственное устройство России определяется основным законом».

Государственное устройство России определяется основным законом».

Кадеты требовали широких политических прав населению, свободных выборов в парламент и органы самоуправления, широкой автономии для национальных окраин и т.д.

Были предусмотрена перестройка местных органов власти на началах самоуправления, судебная реформа, самоопределение наций, демократические свободы. В аграрном вопросе — частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп.

Теоретики кадетской партии считали наиболее оптимальным вариантом общественного прогресса в обозримом будущем – рациональное капиталистическое хозяйство. На словах они выступали против любых насильственных социальных переворотов, за эволюционное развитие общества и всех его институтов. На самом деле, отвергая идею социальной революции, кадеты вместе с тем в принципе признавали возможность, а в ряде случаев даже неизбежность (при неуступчивости власти провести вовремя необходимые реформы) политической революции. По мнению кадетских теоретиков, политическая революция правомерна тогда и постольку, когда и поскольку она берёт на себя решение тех объективно назревших исторических задач, которые не в состоянии решить существующая власть.

В дальнейшем, после полного поражения революции 1905-1907 гг. и стабилизации внутренней политической жизни в стране в партии произошёл раскол. Образовалось «правое крыло», лидером которого считались П.Б. Струве, В.А. Маклаков, «левое крыло», условные лидеры Н.В. Некрасов и А.М. Колюбакин и «центр» во главе с лидером партии П.Н. Милюковым.

«Правому крылу» кадетов пришлось на словах стать более лояльными к монархии. Правые кадеты выступали за диалог с правительством и привлечение в правительство либеральных элементов.

«Левое крыло», напротив, исходило из неизбежности новой революции и настаивало на необходимости подготовки к ней кадетской партии — чтобы избежать «ошибок 1905 года». На первый план оно выдвигало организацию общественных сил вне Думы, предлагали использовать для этого земское и городское самоуправление и т.п. Авторитет кадетов с каждым годом неуклонно падал.

- Партия Союз 17-го Октября («октябристы»)

В октябре 1905 г. началось формирование и другой крупной праволиберальной партии «Союз 17-го Октября». По своему социальному составу это была партия крупных промышленников и землевладельцев. Главная политическая цель «октябристов» (конституционная монархия) совпадала с целью «кадетов». В программе Союза говорилось: «Прежний неограниченный Самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый вследствие отчужденности от него народа, становится конституционным монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землёй, в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного народа».

началось формирование и другой крупной праволиберальной партии «Союз 17-го Октября». По своему социальному составу это была партия крупных промышленников и землевладельцев. Главная политическая цель «октябристов» (конституционная монархия) совпадала с целью «кадетов». В программе Союза говорилось: «Прежний неограниченный Самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый вследствие отчужденности от него народа, становится конституционным монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землёй, в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного народа».

Однако в вопросах прерогатив конституционного монарха и государственного устройства России, «октябристы» значительно отличалась от кадетов. Выступая против неограниченного Самодержавия, «октябристы» одновременно были и против установления парламентарного строя, как исторически неприемлемого для России. Они стояли за сохранение конституционным монархом титула «самодержавный»; предусматривали введение двухпалатного «народного представительства» — Государственной Думы и Государственного Совета, формируемых на основе цензовых выборов прямых в городах и двухстепенных в сельской местности.

Они стояли за сохранение конституционным монархом титула «самодержавный»; предусматривали введение двухпалатного «народного представительства» — Государственной Думы и Государственного Совета, формируемых на основе цензовых выборов прямых в городах и двухстепенных в сельской местности.

Государственное устройство октябристы представляли, как конституционную монархию с Государственной Думой. Они выступали за «сильную монархическую власть», при одновременном проведении реформ, обеспечивавших свободу предпринимательству. Свобода промышленности, торговли, приобретения собственности и охрана ее законом — главные программные требования октябристов.

Октябристы выдвигали принципы свободы вероисповеданий, свободы слова, устного и печатного, свободы собраний и союзов, свободы передвижения, выбора места жительства и рода занятий, обеспечения свободы труда.

Среди членов партии – видные земские деятели – граф П.А. Гейден, М.А. Стахович, князь Н.С. Волконский, столичные профессора, адвокаты, деятели науки и культуры – Л. Н. Бенуа, В.И. Герье, Ф.Н. Плевако, В.И. Сергеевич; издатели и журналисты – Н.Н. Перцов, А.А. Столыпин, брат П.А. Столыпина, Б.А. Суворин; представители торгово-промышленного мира и банковских кругов – Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобель, братья В.П. и П.П. Рябушинские; ювелир К.Г. Фаберже. Лидером партии был А.И. Гучков.

Н. Бенуа, В.И. Герье, Ф.Н. Плевако, В.И. Сергеевич; издатели и журналисты – Н.Н. Перцов, А.А. Столыпин, брат П.А. Столыпина, Б.А. Суворин; представители торгово-промышленного мира и банковских кругов – Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобель, братья В.П. и П.П. Рябушинские; ювелир К.Г. Фаберже. Лидером партии был А.И. Гучков.

Как и у кадетов, в Москве и Петербурге существовали отделения Центрального комитета партии. Помимо ЦК в обеих столицах были созданы городские советы «Союза 17 Октября», которые направляли деятельность районных партийных организаций. Всего в 1905 – 1907 гг. существовала 260 отделов партии, возникшие в основном в период выборов в I Государственную Думу. На 1905-1906 гг. численность «октябристов» насчитывала более 30 тыс. членов. Местные отделы октябристов были пассивны: легко распадались и возобновляли свою деятельность только в период избирательных кампаний. Географически подавляющее количество местных отделов партии возникло в земских губерниях европейской России с развитым дворянским землевладением. В губерниях неземских и на окраинах России число октябристских организаций было небольшим. Печатным органом партии была газета «Голос Москвы». В 1906 г. октябристы издавали до 50 газет на русском, немецком и латышском языках.

В губерниях неземских и на окраинах России число октябристских организаций было небольшим. Печатным органом партии была газета «Голос Москвы». В 1906 г. октябристы издавали до 50 газет на русском, немецком и латышском языках.

В национальном вопросе октябристы исходили из принципа сохранения «единой и неделимой России», выступая против любой формы «федерализма». Исключение они делали лишь для Финляндии, при условии ее «государственной связи с империей». Допускали культурную автономию для других народов России. Для разрешения аграрного вопроса они предусматривали передачу крестьянам через особые земельные комитеты пустующих казенных, удельных и кабинетских земель, а также содействие покупке земли крестьянами «у частных владельцев» при посредстве Крестьянского банка.

«Октябристы» признавали свободу рабочих организаций, союзов, собраний и право рабочих на стачки, но только на почве экономических, профессиональных и культурных нужд, при этом на предприятиях, «не имеющих государственного значения». Они выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, но не в ущерб промышленникам, введение страхования рабочих, требовали сокращения налогового обложения населения. Они были сторонниками расширения народного образования, декларировали необходимость реформы суда и административного управления.

Они выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, но не в ущерб промышленникам, введение страхования рабочих, требовали сокращения налогового обложения населения. Они были сторонниками расширения народного образования, декларировали необходимость реформы суда и административного управления.

В ноябре 1913 г. фракция октябристов в Думе раскололась на три части: земцев-октябристов, собственно «Союз 17 октября», левых октябристов и правых октябристов. К 1913-14 гг. партия «октябристов» полностью распалась, а её местные отделы прекратили всякую деятельность.

- Трудовая народно-социалистическая партия (народные социалисты или энесы)

Эта партия вышла из недр революционной террористической группировки социалистов-революционеров. Манифест 17-го октября 1905 г. вызвал в среде эсеров определённые разногласия. Часть эсеровского руководства, В.М. Чернов, В.А. Мякотин и А.В. Пешехонов, выступили за возможность создания легальной партии и переоценку роли террора. В ноябре 1905 г. газета «Сын Отечества», находившаяся под сильным влиянием кадетов, высказалась о необходимости создания широкой, построенной на демократических началах партии для организации народных трудовых масс. Одновременно инициаторы создания будущей НСП обратились в ЦК партии эсеров с официальным предложением образовать открытую, широко демократическую партию того же направления, что и партия эсеров, но с иным названием. По их мнению, с партией эсеров ассоциировались определенные преходящие тактические приемы борьбы, то есть политический террор, что могло явиться серьезным препятствием для создания и дальнейшего развития новой открытой партии. ЦК партии эсеров отложил рассмотрение вопроса об образовании новой партии до партийного съезда.

В ноябре 1905 г. газета «Сын Отечества», находившаяся под сильным влиянием кадетов, высказалась о необходимости создания широкой, построенной на демократических началах партии для организации народных трудовых масс. Одновременно инициаторы создания будущей НСП обратились в ЦК партии эсеров с официальным предложением образовать открытую, широко демократическую партию того же направления, что и партия эсеров, но с иным названием. По их мнению, с партией эсеров ассоциировались определенные преходящие тактические приемы борьбы, то есть политический террор, что могло явиться серьезным препятствием для создания и дальнейшего развития новой открытой партии. ЦК партии эсеров отложил рассмотрение вопроса об образовании новой партии до партийного съезда.

На 1-м съезде партии эсеров (декабрь 1905 — январь 1906 г.) В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов, Н.Ф. Анненский поставили вопрос об образовании новой открытой партии. Только открытая партия, заявили они, организованная на демократических началах, может создать новые формы общественной жизни, так как разрушительная работа может производиться небольшими группами, работа же созидательная должна вестись большими организованными массами. Надо сплотить массы, но этого нельзя достичь силами конспиративной организации. Поэтому необходимо заменить конспиративную «кружковщину» открытой, сильной и связанной с народом партией.

Надо сплотить массы, но этого нельзя достичь силами конспиративной организации. Поэтому необходимо заменить конспиративную «кружковщину» открытой, сильной и связанной с народом партией.

При этом будущие лидеры НСП предлагали сохранить Боевую Организацию, на случай, если правительство произведёт «антинародный» переворот. БО должна была быть строго конспиративной.

Большинством голосов 1-й съезд ПСР высказался против предложения о создании открытой партии, считая этот шаг преждевременным, а применение террора необходимым вплоть до полного завоевания политических свобод.

Пешехонов, Мякотин и Анненский покинули съезд, но не отказались от идеи создания открытой социалистической партии. По их инициативе в 1906 г. была образована Народно-социалистическая партия, ключевая формула программы которой гласила: «Восстановить права человеческой личности и обеспечить интересы трудового народа».

Лидеры народных социалистов отвергали марксистскую идею скачка из одной общественно-экономической формации в другую. В их концепции революция мыслилась как целый эволюционный период, характеризующийся множеством изменений во всех сферах жизни общества, как комплекс преобразований, которые неизбежно должны привести к изменению существующего социального строя. Согласно взглядам энесов, отражавшим настроения значительной части русской интеллигенции, элементы социализма должны внедряться в капиталистический строй, проникая в идеологические, политические, экономические сферы общества постепенно, не допуская резкой ломки социального строя. Такая ломка, по их мнению, могла оттолкнуть от социализма многих его сторонников и повлечь за собой экономический и политический хаос. Результатом социалистической эволюции, полагали энесы, должно стать народовластие — прямое участие народа в законотворчестве и управлении. Основной лозунг партии энесов гласил: «Всё для народа, всё через народ».

В их концепции революция мыслилась как целый эволюционный период, характеризующийся множеством изменений во всех сферах жизни общества, как комплекс преобразований, которые неизбежно должны привести к изменению существующего социального строя. Согласно взглядам энесов, отражавшим настроения значительной части русской интеллигенции, элементы социализма должны внедряться в капиталистический строй, проникая в идеологические, политические, экономические сферы общества постепенно, не допуская резкой ломки социального строя. Такая ломка, по их мнению, могла оттолкнуть от социализма многих его сторонников и повлечь за собой экономический и политический хаос. Результатом социалистической эволюции, полагали энесы, должно стать народовластие — прямое участие народа в законотворчестве и управлении. Основной лозунг партии энесов гласил: «Всё для народа, всё через народ».

Из программы и тех задач, которые перед собой ставила партия, вытекала и форма ее организации как открытой социалистической партии.

Логическим звеном политической концепции энесов являлось и предпочтение мирной тактики революционной. Они считали, что борьба за программные цели должна вестись как парламентскими, так и внепарламентскими средствами. Насильственные средства борьбы, в том числе террор и вооруженное восстание, рассматривались народными социалистами как крайние и нежелательные, как «печальная возможность», но не «роковая необходимость». Радикальные средства борьбы исключались энесами из арсенала партии. Это вызывало критику со стороны эсеров, которые, как показывают агентурные сведения департамента полиции, называли народных социалистов «червяком с гнойной раны».

Однако организационное размежевание энесов и эсеров, допускаемые ими порой резкости в адрес, друг друга не означали полного прекращения отношений между ними. Эсеры писали о себе и об энесах как об одном лагере народников.

Народные социалисты, со своей стороны, отмечали, что «не только конечный пункт, но и весь путь» у эсеров и энесов «общий», расхождения у них только в предлагаемом темпе движения. Не были принципиально непримиримыми и их позиции в отношении террора. Исключив политический террор из тактики своей партии, энесы, тем не менее, оправдывали его как акт мести.

Не были принципиально непримиримыми и их позиции в отношении террора. Исключив политический террор из тактики своей партии, энесы, тем не менее, оправдывали его как акт мести.

К ноябрю 1907 г. партия народных социалистов насчитывала 56 местных организаций, в которых состояло около 2 тыс. членов. В подавляющем большинстве это была городская интеллигенция, земские служащие и незначительное число крестьян. Видными идеологами энесов являлись «левые» легальные народники, отвергавшие насильственные методы борьбы — профессора и публицисты А.В. Пешехонов, В.А. Пешехонов, В.А. Мякотин, Н.Ф. Анненский, В.Г. Богораз и др.

В апреле 1907 г. состоялась 1-я конференция энесов однако после роспуска Государственной думы 2-го созыва партия фактически перестала существовать.

- Союз Русского Народа

Идея создать широкую общественную монархическую организацию в противовес революционным, существовала в патриотической части русского общества еще до революционных событий.

16 января 1901 г. в Петербурге был утвержден устав организации «Русское Собрание», ставившей своей целью оказание помощи Царю в «отстаивании России и Веры». 26 января 1901 г. товарищ министра внутренних дел сенатор П.Н. Дурново утвердил устав этой первой политической организации русского народа, в котором определялось, что: «Русское Собрание» имеет целью содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей Русского народа».

«Русское Собрание» объединяло представителей русской интеллигенции чиновников, духовенства и помещиков столицы. Первоначально оно являлось своего рода литературно-художественным клубом с ярко выраженным правым славянофильским оттенком, где на первый план выдвигалась культурно-просветительная деятельность.

К концу 1901 г. в рядах «Русского Собрания» насчитывалось около тысячи, а к концу 1902 г. – около 1600 членов. 12 февраля 1901 г. состоялось первое заседание «Русского Собрания», на котором в его состав были приняты 120 действительных членов и избран руководящий орган – Совет.

В первый состав Совета «Русского Собрания» вошли 15 человек прославившиеся на ниве публицистики генералы М.М. Бородкин и А.В. Васильев, поэт В.Л. Величко, генерал граф Н.Ф. Гейден, статс-секретарь Государственного Совета барон Р.А. Дистерло, профессор Академии Генерального штаба генерал А.М. Золотарёв, издатель В.В. Комаров, будущий министр земледелия А.В. Кривошеин, будущий статс-секретарь Государственного Совета В.А. Лыщинский, правовед и писатель А.А. Папков, цензор Н.М. Соколов, издатель А.С. Суворин и другие. Первым председателем Совета «Русского Собрания» был избран князь Д.П. Голицын.

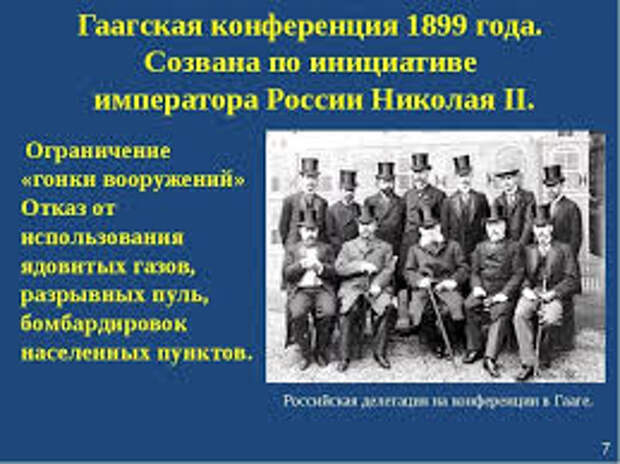

Членом «Русского Собрания» был и министр внутренних дел В.К. Плеве. 31 декабря 1904 г. состоялся приём депутации «Русского Собрания» Императором Николаем II, полностью одобрившим его деятельность. Однако «Русское Собрание», не будучи политической организацией, оказалось бессильным перед начавшейся российской смутой.

В ходе революции, после Манифеста 17 октября, появляются Монархическая партия, Союз русских людей, Добровольная народная дружина, Московский Союз Русского Народа, Общество хоругвеносцев, Добровольная народная охрана, которые, в отличие от «Русского Собрания», носили ярко выраженный народный характер. Об этом говорят за себя названия организаций (Союз Русского Народа, Добровольная народная дружина и так далее). Эти организации создавались как противовес революционным дружинам и объединениям.

Об этом говорят за себя названия организаций (Союз Русского Народа, Добровольная народная дружина и так далее). Эти организации создавались как противовес революционным дружинам и объединениям.

Одним из самых активных и ярких основателей единой монархической организации России стал общественный деятель В.А. Грингмут, лютеранин, искренне уверовавший в православие. В 1905 г. Грингмут объездил многие российские губернии, налаживая связь с многочисленными местными монархическими организациями. 1 декабря 1905 года он обратился к Николаю II от имени этих организаций с приветственным словом и с просьбой поддержать народное монархическое движение. Император его поддержал, и началось быстрое формирование Союза.

Союз Русского Народа (СРН), получил официальный статус только 7 августа 1906 г. Его создание поддержали все патриотически настроенные люди России. Среди всеобщей смуты родилась надежда, что появилась политическая организация обеспечивающая единение Царя с Народом, та сила, которая сможет одолеть смуту.

Членами СРН стал ряд известных и почитаемых в народе священнослужителей, многие из которых будут впоследствии причислены Церковью к лику святых: отец Иоанн Кронштадтский, епископ Тихон (Белавин), митрополит Серафим (Чичагов), протоиерей Иоанн Восторгов, митрополит Владимир (Богоявленский), архиепископ Андроник (Никольский), архиепископ Никон (Рождественский) и другие. При этом, следует сказать, что СРН не воспринимался ими, да и вообще тогда в обществе, как политическая партия. Это было народное движение, возникшее стихийно, а затем оформленное организационно и получившее поддержку власти. Как докладывал позднее департамент полиции: «Союз Русского Народа — единственная политическая партия в России, имеет соприкосновение с действительною массою простого, серого люда. Вот в чем кроется и действительная сила Союза, и его живучесть. С религией и верой в монархию шутить нельзя».

В.А. Грингмут наиболее последовательно выступал за неограниченную монархию и отрицала всякие уступки парламентаризму. С 1905 г., каждый второй номер «Московских ведомостей» имел подзаголовок: «А прежде всего Дума должна быть распущенной!» Именно В.А. Грингмут ввёл термин «черносотенца» как официальное название движения. Он писал: «Враги Самодержавия назвали „чёрной сотней“ простой, чёрный русский народ, который во время вооружённого бунта 1905 г. встал на защиту самодержавного Царя. Почётное ли это название, „чёрная сотня“? Да, очень почётное. Нижегородская чёрная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников». В.А. Грингмут — автор статьи «Руководство черносотенца-монархиста», которую считали «политическим катехизисом черносотенства». Согласно Грингмуту, черносотенцы стремятся «к тому, чтобы воссоздалась могущественная, единая, неделимая Россия, и восстановилась грозная сухопутная и морская её сила; к тому, чтобы Россия управлялась Неограниченным Самодержавным Государем, и чтобы Государя от народа не отделяли ни чиновники, ни думцы; чтобы внутренний порядок и всестороннее, свободное развитие государственных и народных сил строго ограждались твёрдыми законами, на полное благополучие России и в согласии с её вековечными историческими основами».

С 1905 г., каждый второй номер «Московских ведомостей» имел подзаголовок: «А прежде всего Дума должна быть распущенной!» Именно В.А. Грингмут ввёл термин «черносотенца» как официальное название движения. Он писал: «Враги Самодержавия назвали „чёрной сотней“ простой, чёрный русский народ, который во время вооружённого бунта 1905 г. встал на защиту самодержавного Царя. Почётное ли это название, „чёрная сотня“? Да, очень почётное. Нижегородская чёрная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников». В.А. Грингмут — автор статьи «Руководство черносотенца-монархиста», которую считали «политическим катехизисом черносотенства». Согласно Грингмуту, черносотенцы стремятся «к тому, чтобы воссоздалась могущественная, единая, неделимая Россия, и восстановилась грозная сухопутная и морская её сила; к тому, чтобы Россия управлялась Неограниченным Самодержавным Государем, и чтобы Государя от народа не отделяли ни чиновники, ни думцы; чтобы внутренний порядок и всестороннее, свободное развитие государственных и народных сил строго ограждались твёрдыми законами, на полное благополучие России и в согласии с её вековечными историческими основами».

Грингмут был принципиальным противником террора как метода борьбы; обращался к членам черносотенных организаций с призывом: «Никогда не смейте об этом (о политическом убийстве) и думать, помните, что всякий, кто борется за известную идею, никогда не будет убивать, иначе этим он распишется в том, что не верит в торжество своей идеи. Действительно жизнеспособная, действительно святая идея может орошаться кровью только своих приверженцев. Каждая новая жертва из наших рядов приближает нас к победе, но да будет стыдно тому, кто подумает поднять братоубийственную руку против своего врага: этим он наложит позорное пятно на наше святое дело! Мирным путём, устилая его нашими трупами и ни одной йоты, не уступая из наших верований, мы дойдём до нашей цели, мы одержим победу».

В.А. Грингмут был человеком выдающимся и смотрящим в будущее. Он был противником превращения СРН в политическую партию, считая, что у черносотенного движения есть более высокие и вечные цели — национальное религиозно-нравственное возрождение русского народа, то есть то, к чему стремился и сам Царь. В 1907 г. В.А. Грингмут скончался, не исполнив многого, что было им задумано. Его завещанием для русского народа были слова, выбитые на его могильном кресте: «Православные русские люди, собирайтесь, объединяйтесь, молитесь».

В 1907 г. В.А. Грингмут скончался, не исполнив многого, что было им задумано. Его завещанием для русского народа были слова, выбитые на его могильном кресте: «Православные русские люди, собирайтесь, объединяйтесь, молитесь».

22 октября 1905 г. состоялось первое организационное собрание будущего СРН, а 8 ноября был создан его Главный Совет. Во главе СРН стал доктор А.И. Дубровин. 28 ноября вышел в свет первый номер печатного органа СРН газета «Русское знамя». Высшим органом СРН стал Всероссийский Съезд Русских Людей, решения которого с самого начала носили для организации рекомендательный характер.

Ряды черносотенцев быстро росли. Изданный в 1906 г. список включал 272 патриотические организации, действовавшие в более чем 200 городах и селах России. По подсчётам Департамента полиции членов этих организаций к середине 1906 г. насчитывалось около 500 тыс. чел. Черносотенство превращалось в народную мощную силу, грозившую положить конец революционной гегемонии на политической арене России. Один из руководителей СРН астраханский купец Н.Н. Тиханович-Савицкий обращался к революционерам: «Грозный призрак “Союза Русского Народа”, который вас так страшит, не призрак; это тот самый народ поднимается, над чувствами которого вы издевались; и который потребует уже скоро вас к ответу. Это встает грозный Мститель за поруганную честь России, за ее растоптанное вами, знамя. “Союз Русского Народа” растет, отделы его покрывают всю Россию. Ни ваша злоба, ни ваши вопли, ни хватание за правительство не остановят рост Мстителя. Он освободит Россию от вас и выведет ее на тот путь истинной свободы народной, на котором не место вам, презренные обманщики. Русь идет. Расползайтесь гады».

Один из руководителей СРН астраханский купец Н.Н. Тиханович-Савицкий обращался к революционерам: «Грозный призрак “Союза Русского Народа”, который вас так страшит, не призрак; это тот самый народ поднимается, над чувствами которого вы издевались; и который потребует уже скоро вас к ответу. Это встает грозный Мститель за поруганную честь России, за ее растоптанное вами, знамя. “Союз Русского Народа” растет, отделы его покрывают всю Россию. Ни ваша злоба, ни ваши вопли, ни хватание за правительство не остановят рост Мстителя. Он освободит Россию от вас и выведет ее на тот путь истинной свободы народной, на котором не место вам, презренные обманщики. Русь идет. Расползайтесь гады».

Характер Союза был по истине народным. Он объединял крестьян, дворян, рабочих, служащих, мастеровых, священников, рабочих. Особенно крепкой была черносотенная организация на Путиловском заводе. Это на заводе, который называли «самым революционным» в России!

Под руководством СРН на народные деньги возводились церкви и часовни. Большую роль в деятельности Союза сыграл отец Иоанн Восторгов. Оказавшись в декабре 1905 г. в Москве, он принял активное участие в антиреволюционном движении. Отец Иоанн неустанно проповедовал, выступал с обращениями и воззваниями к русскому народу, призывая их не верить революционной пропаганде, обличая ее лживость и двуличие. В 1908 году отец Иоанн совершил поездку по Дальнему Востоку и по возвращении был принят Императором Николаем II. Государь поддержал замысел батюшки учредить Братство Воскресения Христова для удовлетворения нужд русского населения на окраинах империи. Братство было открыто в 1909 г.

Большую роль в деятельности Союза сыграл отец Иоанн Восторгов. Оказавшись в декабре 1905 г. в Москве, он принял активное участие в антиреволюционном движении. Отец Иоанн неустанно проповедовал, выступал с обращениями и воззваниями к русскому народу, призывая их не верить революционной пропаганде, обличая ее лживость и двуличие. В 1908 году отец Иоанн совершил поездку по Дальнему Востоку и по возвращении был принят Императором Николаем II. Государь поддержал замысел батюшки учредить Братство Воскресения Христова для удовлетворения нужд русского населения на окраинах империи. Братство было открыто в 1909 г.

Но уже в 1906-07 гг. в деятельности Союза стали усматриваться негативные явления. СРН все больше превращался в политическую партию. А любая партийность, как любой раскол, противная по духу христианству, ведет к перерождению общества в худшую сторону. Так случилось и с СРН. В его деятельности все больше стало усматриваться ненависти вместо любви, борьбы вместо созидания. Справедливо оценивая негативную роль еврейских организаций в революционном движении, Союз стал обвинять в этом вообще всех евреев, запретив им вступать в свои ряды и требуя принятия против них дискриминационных мер, а также их высылки за пределы России. Такая позиция СРН оттолкнула от него тех евреев, которые стремились к примирению с Царской властью и хотели участвовать в русской жизни. Несмотря на это руководство СРН категорически отвергало еврейские погромы. Председатель Союза А.И. Дубровин писал: «Погромы противны нам уже одной своей бессмысленностью, не говоря про дикую, бесцельную жестокость и разнузданность низменной страсти. Во всех погромах расплачиваются сами же погромщики (русские или вообще христиане), да и жалкие полуодетые, голодные бедняки-евреи. Богатое и всемогущее еврейство, почти без исключений, остается невредимым. «Союз русского народа» употреблял и будет употреблять все усилия не допускать погромов».

Такая позиция СРН оттолкнула от него тех евреев, которые стремились к примирению с Царской властью и хотели участвовать в русской жизни. Несмотря на это руководство СРН категорически отвергало еврейские погромы. Председатель Союза А.И. Дубровин писал: «Погромы противны нам уже одной своей бессмысленностью, не говоря про дикую, бесцельную жестокость и разнузданность низменной страсти. Во всех погромах расплачиваются сами же погромщики (русские или вообще христиане), да и жалкие полуодетые, голодные бедняки-евреи. Богатое и всемогущее еврейство, почти без исключений, остается невредимым. «Союз русского народа» употреблял и будет употреблять все усилия не допускать погромов».

С другой стороны, такие обобщения позволяли на волне оголтелой юдофобии проникать в ряды Союза демагогам и провокаторам, каким был, скажем, В.М. Пуришкевич, сыгравший впоследствии видную роль в дискредитации царского имени и в убийстве Г.Е. Распутина.

Излишняя политизация СРН привела также к конфликту с частью духовенства и представителями власти. Глава СРН А.И. Дубровин, требуя от церковных иерархов безоговорочной поддержки Союза, добился лишь обратной реакции со стороны митрополита Антония (Вадковского), который отказал А.И. Дубровину в такой поддержке.

Глава СРН А.И. Дубровин, требуя от церковных иерархов безоговорочной поддержки Союза, добился лишь обратной реакции со стороны митрополита Антония (Вадковского), который отказал А.И. Дубровину в такой поддержке.

Не сложились у А.И. Дубровина отношения и с протоиереем Иоанном Восторговым, которого председатель СРН заподозрил в намерении занять его место. В «Русском знамени» стали все чаще появляться статьи направленные против отца Иоанна. Дело дошло до того, что намёками священника обвиняли в убийстве В А. Грингмута!

Отец Иоанн, несмотря на эти обвинения, отринул личные обиды во имя общего дела. Выступая на съезде СРН в Москве в 1907 г., он заявил, что черносотенное дело «есть дело любви, и действовать нужно в духе любви». Отец Иоанн неустанно боролся против попыток оторвать СРН от Церкви. Причём эти попытки исходили как от амбициозных черносотенцев, так и от некоторых либеральствующих епископов, к числу которых относился и митрополит Антоний (Вадковский).

Под влиянием последних, Священный Синод принял решение предоставлять священнослужителям право самим решать участвовать ли им в черносотенном движении, или нет. В январе 1909 года о. Иоанну с трудом удалось уговорить Синод не запрещать священникам состоять в СРН.

В январе 1909 года о. Иоанну с трудом удалось уговорить Синод не запрещать священникам состоять в СРН.

Протоиерей Иоанн Восторгов пользовался неизменной поддержкой Императора Николая II. Государь во время личной аудиенции пожаловал ему орден святого Владимира 3-й степени.

Отец Иоанн Восторгов был расстрелян большевиками 23 августа 1918 г. в Москве.

Амбиции А.И. Дубровина, его политический радикализм привели его к конфликту с П.А. Столыпиным. Последний, в свою очередь, плохо и предвзято относился к СРН, не представлял себе всю важность народного монархического движения. Партийность, как раковая опухоль, начинала все больше поражать СРН и всё черносотенное движение. В 1907 г. СРН раскололся на два отделения — А.И. Дубровина и отца Иоанна Восторгова, а в 1908 г. происходит еще один раскол, в результате которого появляется Русский Народный Союз имени Михаила Архангела во главе с В.М. Пуришкевичем. В 1912 г. дубровинское отделение, в свою очередь, распадается на «дубровинский СРН» и просто СРН во главе с Марковым 2-м. К 1917 г. черносотенное движение представляло собой слабое аморфное явление, не способное противостоять ни революционной пропаганде, ни революционному террору. Так, великий почин Царя и народа, давший в 1905-06 гг. надежду на возрождение России, был погублен политическими амбициями, политической близорукостью и политическим невежеством.

К 1917 г. черносотенное движение представляло собой слабое аморфное явление, не способное противостоять ни революционной пропаганде, ни революционному террору. Так, великий почин Царя и народа, давший в 1905-06 гг. надежду на возрождение России, был погублен политическими амбициями, политической близорукостью и политическим невежеством.

Общественно-политическое развитие России в начале XX века

Цели:

- Рассмотреть создание политической партии в России на начале 20 в.

- Выяснить основные программы ,лидеров партий .

- Развивать умения самостоятельно добывать знания, работая с учебником и документами.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания

Презентация.

На прошлом уроке мы с вами прошли тему “Первая русская революция”.

Проведем проверку ваших знаний (устный опрос)

— К доске вызывается учащийся: написать этапы революции

— Назовите причины революции

— Что послужило поводом к началу революции

— Прочитайте петицию рабочих к царю: Что требовали рабочие? (документ 1)

— Чем закончилась шествие к царю ?

— Прочитайте, что об этих событиях писал Максим Горький (документ 2) какой вывод вы можете сделать?

— Прочитайте стихотворение неизвестного автора

об этом шествии (

— Можно ли было предотвратить кровопролитие?

Кто пытался это сделать? (интеллигенция: Горький,

Короленко, Тимирязев. … накануне события

пытались встретиться с министром внутренних дел

)

… накануне события

пытались встретиться с министром внутренних дел

)

— Назовите основные события первого этапа революции(восстание в Иваново-Вознесенске ,восстание на броненосце “Потемкин”)

— Почему не стали стрелять в, окруженный правительственной эскадрой,

“Потемкин” (офицеры боялись, что восстание перекинется на их корабли )

— Когда в первые были созданы Советы народных депутатов (в Иваново-Вознесенске, документ 3)

— Назовите основные событие второго этапа революции (Октябрьская политическая стачка, Декабрьское вооруженное восстание в Москве )

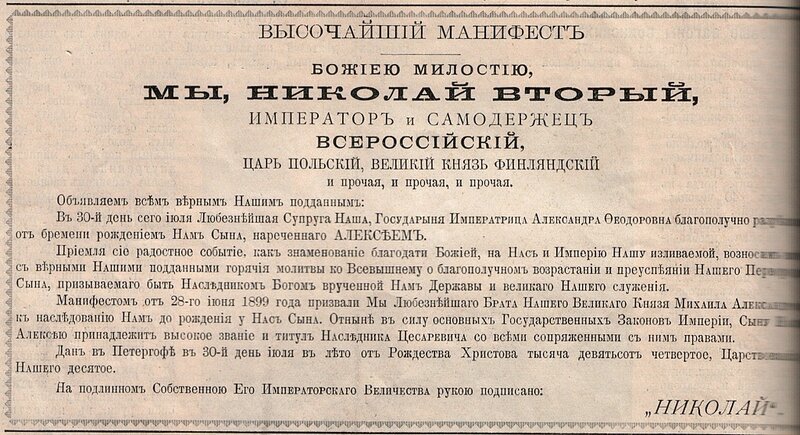

— Почему Николай II подписал Манифест 17 октября 1905 года? Хотел ли он этого? ( документ 4)

— Что даровал по Манифесту царь? (прочитать документ 4 и ответить)

— Какое событие было пиком революции? (Декабрьское вооруженное восстание в Москве)

— Почему I Государственная Дума работала всего лишь два месяца? (документ 5 — открытие Думы)

— После Декабрьского восстания революция пошла

на спад. Назовите дату окончания революции?

Назовите дату окончания революции?

— Почему 3 июня 1907 года называют третьиюньской монархией.

— Назовите итоги революции .почему революция проиграна? (Нет четких действий и армия не готова была поддержать восставших)

III. Новая тема.

Манифест позволил созданию политических партий в России. В этот же день, например была создана партия “Союз 17 октября”-октябристы. За непродолжительное время сформировались десятки политических партий. Но были среди них и те, которые были созданы еще до Манифеста — это партии революционной направленности и работали они нелегально. Сегодня наша задача рассмотреть основные политические партии, их программы, социальный состав и дать краткую характеристику их программным документам. Для этого нам поможет справиться с заданием как учебник, так и документы .Данные необходимо будет внести в таблицу.

| Название партии, год создания, численность | Соцаль-ный состав | Лидры парии | Метоы борьбы | Форма политического устройства | Аграрный вопрос | Программа партии |

Политические партии на начало 20 века можно

разделить на социалистические, либеральные и

монархические. Хотя ведущие партии

социалистического направления сложились до 1905,

именно 1 русская революция позволила им

превратиться из узких кружков в широкие

политические объединения.

Хотя ведущие партии

социалистического направления сложились до 1905,

именно 1 русская революция позволила им

превратиться из узких кружков в широкие

политические объединения.

Социалистические партии — в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы, равенства, для чего ставят глобальную цель — свержение капитализма и построения в обозримом будущем совершенного общества.

Либеральные партии — сторонники эволюционного развития России, выступали за последовательное проведение реформ и легальные методы борьбы.

Монархические партии — сосредоточены интересы страны и народа для сохранения существующего порядка.

IV. Проверка работы.

На экран выводятся таблицы и устно проверяется правильность их заполнения(смотрите презентацию)

| Название партии, год создания, численность | Социальный состав | Лидеры партии | Методы борьбы | Форма политического устройства | Аграрный вопрос | Программа партии |

| Социалисты-революционеры (эсеры) 1905 — I съезд 500 тысяч | Крестьянство, рабочие, интеллигенция | Чернов | Революционные “Боевая организация” эсеров — индивидуальный террор | Демократическая республика | “социализация земли”- изъять из

товарооборота и разделить между крестьянами по

уравнит. принципу принципу | Свержение самодержавия и созыв Учредительного собрания |

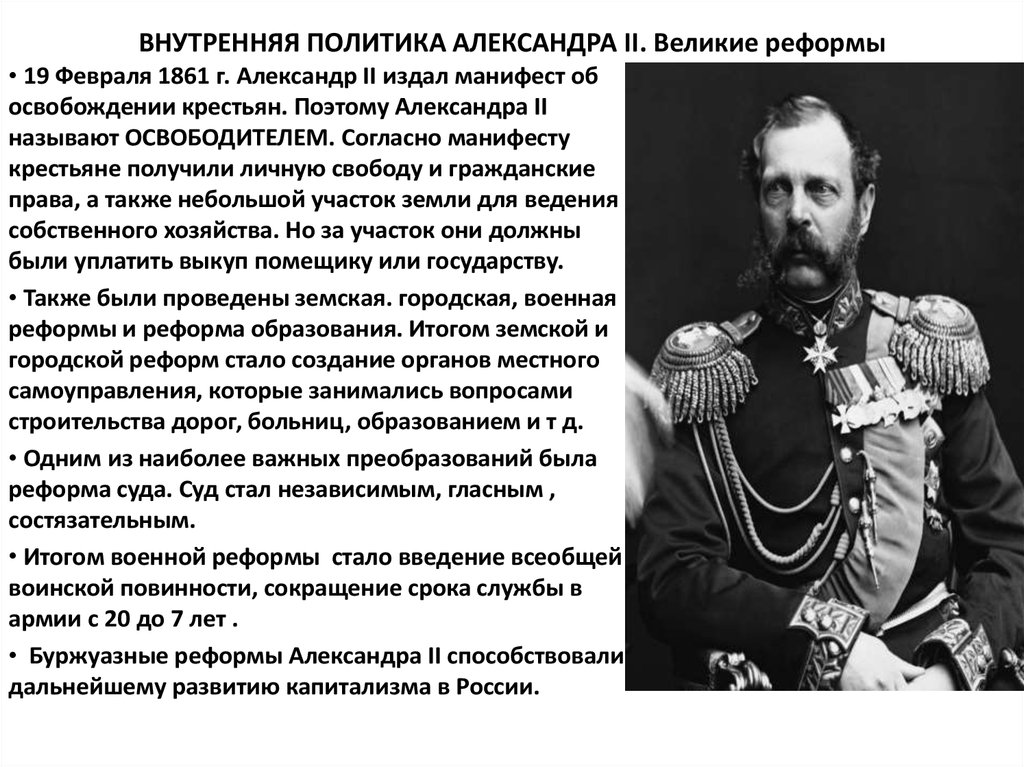

| Конституциооно- демократическая

партия (кадеты)

70-100 тысяч | Профессура, ученые, адвокаты, среднее предпринимательство | Милюков | Мирные — но были склонны к поддержке восстания в 1 русской революции, выступая с левыми партиями | Конституционная монархия на основе всеобщего избирательного права | Принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп той части, которая сдавалась ими в аренду | Отмена сословий, равенство всех перед законом, свобода слова |

| “Союз 17 октября” (октябристы) 1905 год 50-60 тысяч | Крупная буржуазия, помещики, профессура | Гучков | исключительно мирные | Конституционная монархия с ГД | Неприкосновенность помещичьих

земель, распродажа госземель освоение пустующих территорий | 8 часовой рабочий день, свобода слова, за прекращение революциии, поддержка Манифеста |

| “Союз русского народа” 1905 “Союз Михаила Архангела” 1907 год 400-1,5 млн. | От рабочих до аристократов мелкая буржуазия | Дубровин Пуришкевич | Насилие по отношению к “врагам

самодержавия”, погромы, убийства | Выступали за сохранение существующего строя | Переселение крестьян, добровольное отчуждение помещичьих земель за вознаг-раждение | Частная собственность

неприкосновенна, выселение евреев, воспевали патриархальную старину |

| РСДРП 1898 — I съезд 1903 — II съезд в Брюсселе, а затем в Лондоне 400 тысяч эсдеки | Рабочие Крестьяне | Большевики — ЛЕНИН Меньшевики – Мартов Плеханов | Революционные | Республика | Борьба за отмену выкупных платежей и возврат “отрезков” | Программа — минимум — буржуазно-

демократическая революция Программа — максимум — социалистическая революция |

V. Рефлексия:

Рефлексия:

Выполнить тест:

1. Предложение об организации встречи обиженного народа с царем в январе 1905г. Выдвинул:

А.Милюков

В.Чернов

С.Гапон

Д.Гучков

2. В Манифесте 17 октября 1905г. было обещано:

А.Созвать Государственную Думу

В.Наделить крестьян землей

С. Принять Конституцию

Д.Установить в России демократию

3. Центр декабрьского восстания 1905г. вооруженного восстания в Москве:

А.Китай-город

В.Бутырский вал

С.Пресня

Д.Садовое кольцо

4. В петиции рабочих,которую они несли 9 января 1905г. содержались требования:

А.Как экономические,так и политические

В.Экономические

С.политические

5. Проект Манифеста разработал:

А.Столыпин

В.Витте

С.Булыгин

Д. Плеве

Плеве

6. В социально-классовых отношенияхсамым острым противоречием в России начала 20 века было:

А.помещиками и крестьянами

В.предпринимателями и рабочими

С.русскими и инородцами

Д.дворянами и боярами

7. Какая партия использовала как метод борьбы-террор:

А.меньшевики

В. Большевики

С.эсеры

Д.кадеты

8. Исходной датой возникновения политических партий принято считать:

А.19 февраля 1861г.

В.3 июня 1907г.

С.1 марта 1917г.

Д.17 октября 1907г.

9. В первой Государственной Думе большинство мест получили:

А.кадеты

В.эсеры

С.большевики

Д.черносотенцы

10. Под термином “социализация земли” эсеры понимали:

А.введение частной собственности на землю

В.передачу ее только крестьянам

С.

Продажа любому желающему

Д.изъятие ее из товарного обращения и превращение всех земель в общенародное достояние

11. Соотнесите партии и их лидеров:

А.октябристы 1.Ленин В.РСДРП 2. Пурешкевич С.кадеты 3.Гучков Д.эсеры 4.Милюков Е. “Союз Михаила Архангела” 5.Чернов

12. Император Николай II поддерживал партию :

А. большевиков;

В. кадетов;

С.меньшевиков;

Д.монархистов

13. В программе какой политической партии России

было записано, что: “Благо родины в незыблемом

сохранении православия, русского

неограниченного самодержавия и народности. Русской народности … принадлежит

первенствующее значение в государственной жизни

и в государственном строительстве …”:

Русской народности … принадлежит

первенствующее значение в государственной жизни

и в государственном строительстве …”:

А. большевиков

В. эсеров

С. кадетов

Д. монархистов

14. Назовите программные положения, не соответствующие партии РСДРП.

А.Установление диктатуры пролетариата и победа социалистической революции

В.Задачи демократической революции

С.Установление республики

Д.Развитие рыночных и арендных отношений в деревне и дальнейшее разрушение крестьянской общины

15. В рядах какой политической партии было больше, чем в других партиях, профессоров российских университетов и лиц свободных интеллигент-ских профессий (адвокатов, врачей, журналистов, писателей):

А. у социал-демократов;

В. у кадетов;

С. у октябристов;

Д. у эсеров;

16. Какая политическая партия НЕ делала ставку на протестные возможности российского крестьянства,

А.

большевики;

В. кадеты;

С.меньшевики;

Д.октябристы;

17. Партией буржуазии была:

А.“Союз 17 октября”

В. “Союз русского народа”

С. “Союз эсеров-максималистов”

Д. “Союз трудового крестьянства”

18. Лозунг “За Царя, за Родину, за Веру” был самым популярным в среде:

А. конституционалистов-демократов;

В. октябристов;

С. социал-демократов;

Д. правых монархистов.

19. Назовите программные положения, не соответствиющие партии конституционных демократов.

А.Введение конституции

В.Конституционная монархия (с преобладанием парламента)

С.Реформенный путь развития

Д.Построение социалистического государства.

VI. Домашнее задание:

Написать эссе: В какую партию я хотел бы вступить и почему?

Программа черносотенцев.

Николай II: Царская жизнь для народа?

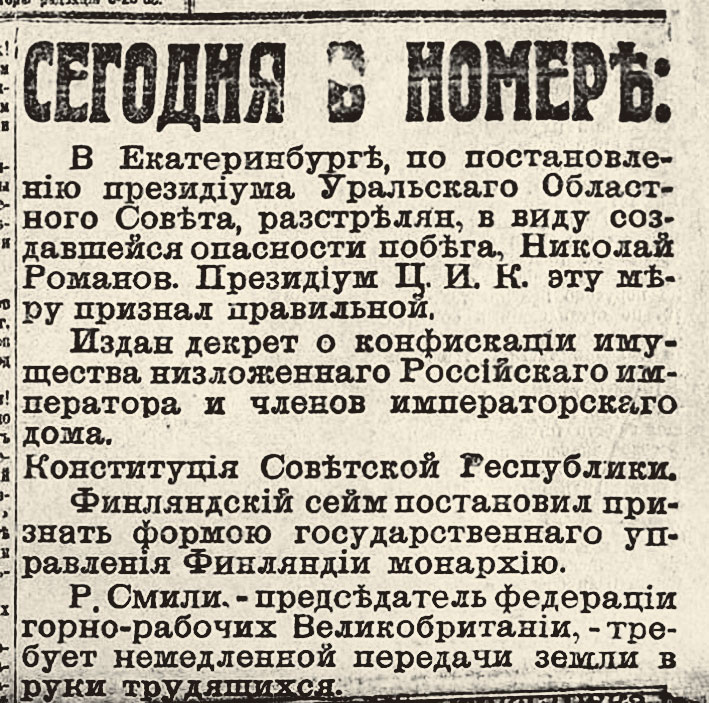

16 и 17 июля Россия отметит одно из самых важных столетий в своей новейшей истории: убийство последнего российского царя Николая II, его жены (англо-германской императрицы Александры), пятерых детей и четырех оставшихся слуг в упор большевистской расстрельной командой в 1918 году. За пределами России Великая война, шатаясь, приближалась к своей ужасной, утомительной кульминации. Внутри них была середина первого года Гражданской войны в России, и Романовых нужно было убить, чтобы они не попали в руки приближающейся белой армии, состоящей в основном из чехословацких военнопленных, на пути к Владивостоку.

За пределами России Великая война, шатаясь, приближалась к своей ужасной, утомительной кульминации. Внутри них была середина первого года Гражданской войны в России, и Романовых нужно было убить, чтобы они не попали в руки приближающейся белой армии, состоящей в основном из чехословацких военнопленных, на пути к Владивостоку.

После того, как началась стрельба, не потребовалось много времени, чтобы положить конец 300-летней династии Романовых в России (хотя в сцене поистине готического ужаса выжили сын Николая и Александры, две дочери и горничная). основной расстрел пришлось завершать комбинацией штыкового боя и пуль в висок). Однако избавиться от трупов оказалось гораздо сложнее. Грубые солдаты, которым было поручено задание, отвезли тела в заброшенную шахту в хвойном лесу в 25 километрах от Екатеринбурга, забрали все ценное (у Императрицы и ее дочерей были спрятаны драгоценности), сожгли их одежду и разбили имущество семьи. лица в попытке помешать их идентификации. Тем не менее импровизированная могила, обычная старательская яма, была явно слишком мелкой, чтобы долго скрывать свою болезненную тайну. На следующее утро измученные люди снова выкопали разлагающиеся трупы, погрузили их обратно в грузовик и увезли в лес с отвратительной миссией, чтобы найти место получше, чтобы спрятать их от белых. В полнейшем отчаянии они закопали их в неглубокой и наспех вырытой могиле на заболоченном участке дороги через лес, где временно застрял их грузовик, хитро прикрыв его шпалами, чтобы он выглядел как чисто прагматичный след по грязи . Что примечательно, это сработало. Всего несколько дней спустя белая следственная группа, проехавшая по самому мосту из железнодорожных шпал, даже не подозревая о существовании лежащих под ним свежепогребенных тел, обнаружила у шахты кучу пепла, в которой первоначально были сброшены Романовы. и пришли к выводу, что их тела были сожжены. Кости снова никто не трогал до 1979, а Русская Православная Церковь, придерживающаяся первоначального расследования Белых, до сих пор не считает их Романовыми. 1

На следующее утро измученные люди снова выкопали разлагающиеся трупы, погрузили их обратно в грузовик и увезли в лес с отвратительной миссией, чтобы найти место получше, чтобы спрятать их от белых. В полнейшем отчаянии они закопали их в неглубокой и наспех вырытой могиле на заболоченном участке дороги через лес, где временно застрял их грузовик, хитро прикрыв его шпалами, чтобы он выглядел как чисто прагматичный след по грязи . Что примечательно, это сработало. Всего несколько дней спустя белая следственная группа, проехавшая по самому мосту из железнодорожных шпал, даже не подозревая о существовании лежащих под ним свежепогребенных тел, обнаружила у шахты кучу пепла, в которой первоначально были сброшены Романовы. и пришли к выводу, что их тела были сожжены. Кости снова никто не трогал до 1979, а Русская Православная Церковь, придерживающаяся первоначального расследования Белых, до сих пор не считает их Романовыми. 1

Понятно, что люди, замешанные в этом жутком фарсе, скрывали его от новых большевистских правителей России в Москве. Что касается Владимира Ленина и его главного приспешника Якова Свердлова (который тайно санкционировал убийства), ночь 16 июля 1918 года означала конец не только Николая и династии Романовых, но и всей старой России. невежественный социальный строй царей, священников и крестьян. 2 По словам Троцкого, «страна так радикально извергла монархию, что уже никогда не сможет снова заползти в глотку людям». 3

Что касается Владимира Ленина и его главного приспешника Якова Свердлова (который тайно санкционировал убийства), ночь 16 июля 1918 года означала конец не только Николая и династии Романовых, но и всей старой России. невежественный социальный строй царей, священников и крестьян. 2 По словам Троцкого, «страна так радикально извергла монархию, что уже никогда не сможет снова заползти в глотку людям». 3

Похоже, он был прав. В Петрограде Владимир Коковцов, более десяти лет проработавший до начала войны министром финансов и председателем Совета министров, вспоминал, как на следующий день после известия о расстреле Николая катался по бывшей столице в трамвае. было объявлено (и когда убийство императрицы и детей еще отрицалось). «Среди людей не было никаких признаков горя или сочувствия, — вспоминал он. «Сообщение о смерти царя было прочитано вслух с улыбками, насмешками и подлыми комментариями». 4 В то время как пожилые люди, как правило, хранили молчание, молодежь особенно ликовала. В частном порядке некоторые, но далеко не все, ныне обездоленные аристократы России горевали об убийстве царя и опасались худшего для его семьи. Но в Сибири крестьяне праздновали на улицах. 5 К лету 1918 года Коковцов, как и многие представители царского правительства и правящих классов, оказался в большевистской тюрьме. Его доставили к главе Петроградской ЧК, где его допросили о его причастности к антибольшевистскому заговору, который, как опасались, не мог начаться. Удовлетворив своих похитителей в своей невиновности, бывшему царскому министру задал вопрос чекистский шеф, который только что держал в своих руках его жизнь и будущее. — Вы хорошо знали бывшего Императора? он спросил. «Как вы думаете, он осознавал, что причиняет стране зло?» 6

В частном порядке некоторые, но далеко не все, ныне обездоленные аристократы России горевали об убийстве царя и опасались худшего для его семьи. Но в Сибири крестьяне праздновали на улицах. 5 К лету 1918 года Коковцов, как и многие представители царского правительства и правящих классов, оказался в большевистской тюрьме. Его доставили к главе Петроградской ЧК, где его допросили о его причастности к антибольшевистскому заговору, который, как опасались, не мог начаться. Удовлетворив своих похитителей в своей невиновности, бывшему царскому министру задал вопрос чекистский шеф, который только что держал в своих руках его жизнь и будущее. — Вы хорошо знали бывшего Императора? он спросил. «Как вы думаете, он осознавал, что причиняет стране зло?» 6

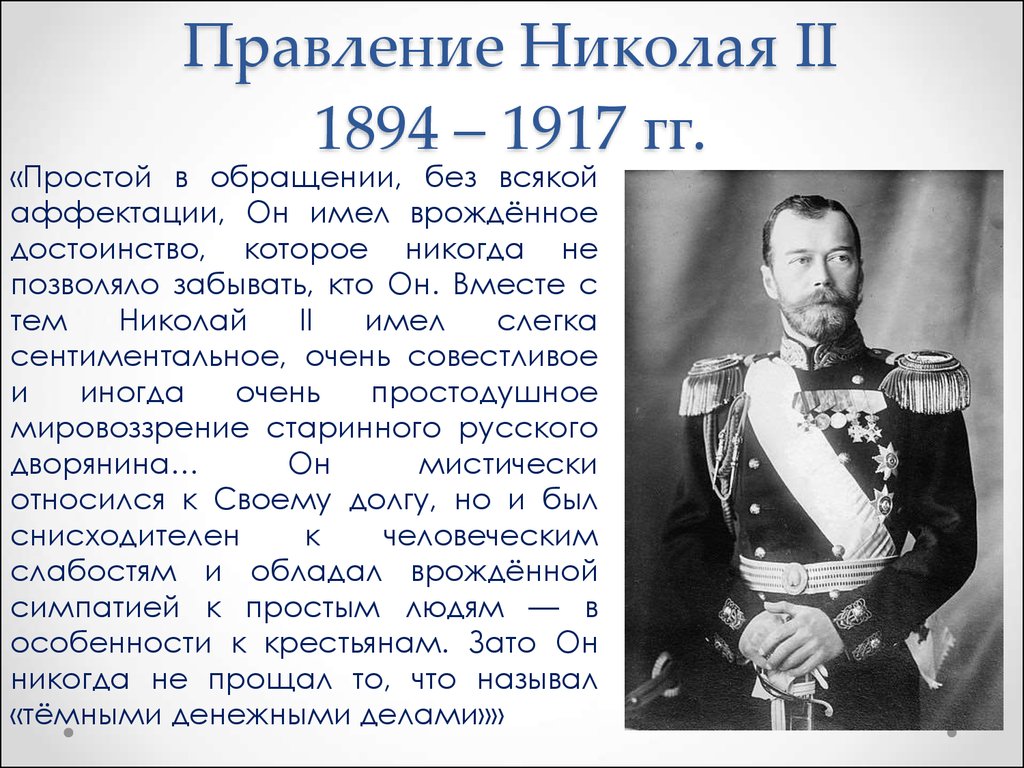

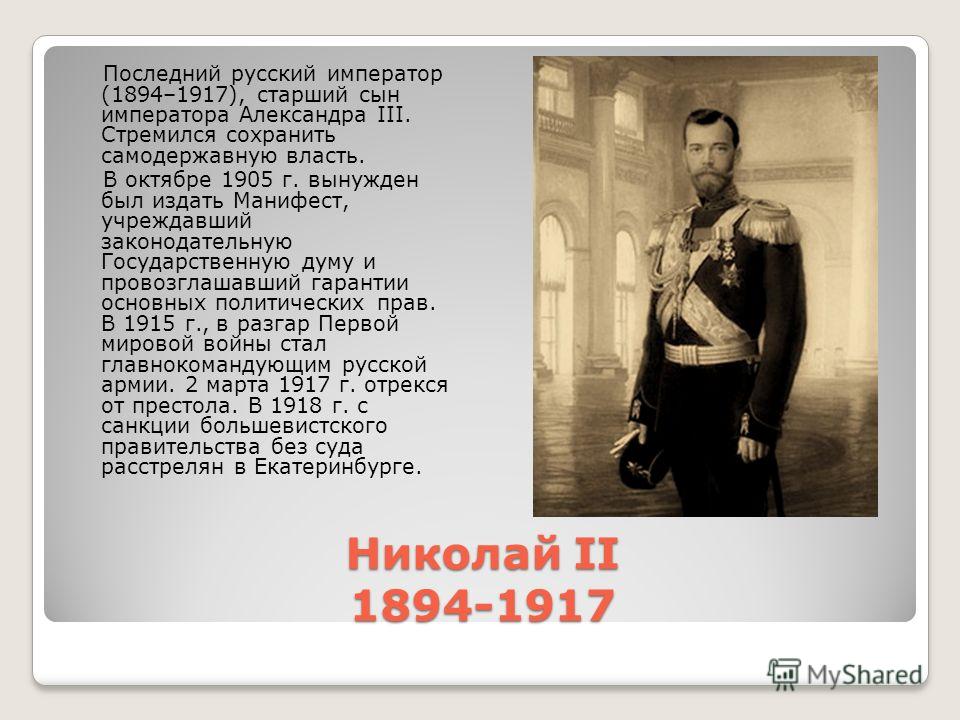

Николай II в русской памяти

В каком-то смысле с тех пор Николай II находится на скамье подсудимых. Названный «тираном» во времена ленинской диктатуры пролетариата, Николай и его семья были осуждены как «враги народа». В течение семи десятилетий последний Помазанник России подвергался злобному и беспощадному Damnatio Memoriae , имя его сначала очернилось всеобщим и обязательным добавлением эпитета «Кровавый», а затем, по мере того как шли годы и поблекли воспоминания, просто и жестоко подавлено. «Медленно, но верно, — вспоминала женщина, выросшая в Советском Союзе, — память о Романовых стиралась из психики нации. К тому времени, когда я рос в Советском Союзе и изучал историю в школе в начале 19В 80-е годы учебники почти не упоминали их имени, предпочитая безликие термины вроде «царизма», «тирании» и «самодержавия». врожденная некомпетентность недемократически избранных правителей. Нерешительный, безвольный и оторванный от современного мира, он стал жертвой собственных фантазий о единстве царя и его народа. Николай предстает (не всегда справедливо) в западной историографии как упорно, непреклонно и без сожаления ведущего свою страну к катастрофе. 8

В течение семи десятилетий последний Помазанник России подвергался злобному и беспощадному Damnatio Memoriae , имя его сначала очернилось всеобщим и обязательным добавлением эпитета «Кровавый», а затем, по мере того как шли годы и поблекли воспоминания, просто и жестоко подавлено. «Медленно, но верно, — вспоминала женщина, выросшая в Советском Союзе, — память о Романовых стиралась из психики нации. К тому времени, когда я рос в Советском Союзе и изучал историю в школе в начале 19В 80-е годы учебники почти не упоминали их имени, предпочитая безликие термины вроде «царизма», «тирании» и «самодержавия». врожденная некомпетентность недемократически избранных правителей. Нерешительный, безвольный и оторванный от современного мира, он стал жертвой собственных фантазий о единстве царя и его народа. Николай предстает (не всегда справедливо) в западной историографии как упорно, непреклонно и без сожаления ведущего свою страну к катастрофе. 8

Однако в России через сто лет после революции Троцкий оказался неправ. На родине Николай был реабилитирован и прославлен с женой и детьми Русской Православной Церковью в 2000 году как святые и «Царственные страстотерпцы». часовни и святыни от Балтийского до Тихого океана, лики Николая и его семьи смотрят на верующих с их священных икон. Каждый год десятки тысяч приезжают в Екатеринбург, чтобы выразить свое почтение и вознести свои молитвы российскому «царю-мученику».

На родине Николай был реабилитирован и прославлен с женой и детьми Русской Православной Церковью в 2000 году как святые и «Царственные страстотерпцы». часовни и святыни от Балтийского до Тихого океана, лики Николая и его семьи смотрят на верующих с их священных икон. Каждый год десятки тысяч приезжают в Екатеринбург, чтобы выразить свое почтение и вознести свои молитвы российскому «царю-мученику».

Тем, кто знаком только с Николаем из западных книг по истории, решение потомков его бывших подданных причислить столь злополучного правителя к лику святых покажется гротескным. Те, кому еще предстоит уследить за изменениями, произошедшими в России после распада Советского Союза, найдут реабилитацию Романовых вдвойне обескураживающей. Разговоры о «новой холодной войне» вызвали поток аналогий между путинской Россией и сталинским и брежневским Советским Союзом. 9 Говорят, что Путин, бывший сотрудник КГБ, жаждет восстановить Советский Союз, распад которого он печально назвал «величайшей геополитической катастрофой бурного века». чувства мотивируют российскую внешнюю политику. Более того, обычно считается, что, поскольку Россия почти неизбежно возвращается к своему тоталитарному прошлому, страна, недавно демократизированная Ельциным, подвергается «ресталинизации» Путиным. Однако если это так, то это ресталинизация, которую маршал вряд ли признает или одобрит.

чувства мотивируют российскую внешнюю политику. Более того, обычно считается, что, поскольку Россия почти неизбежно возвращается к своему тоталитарному прошлому, страна, недавно демократизированная Ельциным, подвергается «ресталинизации» Путиным. Однако если это так, то это ресталинизация, которую маршал вряд ли признает или одобрит.

Для Сталина Романовы принадлежали прошлому и заслуживали того, чтобы их забыли. «Ни слова больше о Романовых!» Сообщается, что он заявил, когда к нему подошли, о праздновании десятой годовщины их казни. 10 После распада Советского Союза, когда были открыты архивы и Россия была наводнена семейными фотографиями Романовых, и особенно после прихода Путина к президентству в 2000 году, когда Романовы были объявлены святыми, пренебрежение постсоветской Россией к Приказ Сталина отличался смачностью. У Николая II, «царя-мученика», было более 9В его честь написано 0025 акафистов (богослужебных песнопений), чем в честь любого другого из недавних святых России. Всего за две недели в 2013 году четверть миллиона москвичей собрались в павильоне у Кремля, чтобы посмотреть на историческую экспозицию о Романовых, организованную совместно Московским Патриархатом Русской Православной Церкви и Министерством образования и культуры России в празднование -й годовщины избрания династии на российский престол в 1613 году.0025 fin-de-si ècle Петербургская сцена, в стиле Чарльза и Дианы рассказ о браке без любви, прелюбодеянии и близком династическом крахе вызывал возмущение со стороны приверженцев святого царя, которые временами, казалось, заходили так далеко как угрожать гражданскими беспорядками, если Кремль не согласится запретить фильм (это не было). И по иронии судьбы, которую, вероятно, даже самые преданные его сторонники не предвидели, Николай недавно вышел из общенационального опроса как «величайший русский лидер двадцатого века», опередив и Сталина, и Ленина (именно в таком порядке). 11

Всего за две недели в 2013 году четверть миллиона москвичей собрались в павильоне у Кремля, чтобы посмотреть на историческую экспозицию о Романовых, организованную совместно Московским Патриархатом Русской Православной Церкви и Министерством образования и культуры России в празднование -й годовщины избрания династии на российский престол в 1613 году.0025 fin-de-si ècle Петербургская сцена, в стиле Чарльза и Дианы рассказ о браке без любви, прелюбодеянии и близком династическом крахе вызывал возмущение со стороны приверженцев святого царя, которые временами, казалось, заходили так далеко как угрожать гражданскими беспорядками, если Кремль не согласится запретить фильм (это не было). И по иронии судьбы, которую, вероятно, даже самые преданные его сторонники не предвидели, Николай недавно вышел из общенационального опроса как «величайший русский лидер двадцатого века», опередив и Сталина, и Ленина (именно в таком порядке). 11

Путин и цари

Будет ли Путин присутствовать на праздновании столетия в Екатеринбурге? Сложно сказать. В России все еще есть много людей, ностальгирующих по коммунистическим временам. Действительно, с момента его переизбрания на пост президента в начале этого года рейтинг одобрения Путина упал на десять процентов, и не столько в пользу прославленной, но немногочисленной российской «либеральной оппозиции», сколько в пользу значительно более популярной Коммунистической партии. Хотя идеологически Путин к ним не относится, он избегал безоговорочно становиться на сторону падшей династии в прошлогодние символически насыщенные столетия Февральской и Октябрьской революций. В своем самом длинном и тщательно сформулированном комментарии к 1917, Путин отстаивал дело умеренных, постепенных реформ в явно берковских терминах, осуждая революцию как «результат дефицита ответственности как у тех, кто хотел бы сохранить, заморозить на месте устаревший порядок вещей, который явно нуждается в изменении , так и тех, кто стремится ускорить перемены, прибегая к гражданскому конфликту и деструктивному сопротивлению».

В России все еще есть много людей, ностальгирующих по коммунистическим временам. Действительно, с момента его переизбрания на пост президента в начале этого года рейтинг одобрения Путина упал на десять процентов, и не столько в пользу прославленной, но немногочисленной российской «либеральной оппозиции», сколько в пользу значительно более популярной Коммунистической партии. Хотя идеологически Путин к ним не относится, он избегал безоговорочно становиться на сторону падшей династии в прошлогодние символически насыщенные столетия Февральской и Октябрьской революций. В своем самом длинном и тщательно сформулированном комментарии к 1917, Путин отстаивал дело умеренных, постепенных реформ в явно берковских терминах, осуждая революцию как «результат дефицита ответственности как у тех, кто хотел бы сохранить, заморозить на месте устаревший порядок вещей, который явно нуждается в изменении , так и тех, кто стремится ускорить перемены, прибегая к гражданскому конфликту и деструктивному сопротивлению». Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», он сказал: «Сегодня, когда мы обращаемся к урокам столетней давности, а именно к русской революции 1917, мы видим, насколько неоднозначными были его результаты. . . . Спросим себя: нельзя ли было пойти эволюционным путем, а не совершить революцию? Разве мы не могли развиваться путем постепенного и последовательного движения вперед, а не ценой разрушения нашей государственности и безжалостного дробления миллионов человеческих жизней?» 12

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», он сказал: «Сегодня, когда мы обращаемся к урокам столетней давности, а именно к русской революции 1917, мы видим, насколько неоднозначными были его результаты. . . . Спросим себя: нельзя ли было пойти эволюционным путем, а не совершить революцию? Разве мы не могли развиваться путем постепенного и последовательного движения вперед, а не ценой разрушения нашей государственности и безжалостного дробления миллионов человеческих жизней?» 12

Вряд ли подобные замечания можно назвать восхвалением России Романовых. С другой стороны, Путин публично назвал убийство семьи свидетельством жестокости советского государства. И Путин тонко уловил прошлогодний задумчивый настрой, чтобы привлечь внимание к вкладу Романовых в строительство нации другими способами. Например, в мае Путин нашел время посетить повторное освящение памятного креста, изначально воздвигнутого в честь дяди Николая II, великого князя Сергея Александровича, которого, будучи московским генерал-губернатором, ненавидели за реакционные взгляды и разнесли на куски бомба революционера, когда его карета выезжала из Кремля в 1905. В своем выступлении Путин отметил, что оригинальный крест «был в числе первых памятников, уничтоженных после революции». «Однако сегодня, — с благодарностью отметил он, — история России вновь обретает свое единство. Мы дорожим каждой страницей этой истории, какой бы сложной она ни была. Это наши национальные духовные корни». 13

В своем выступлении Путин отметил, что оригинальный крест «был в числе первых памятников, уничтоженных после революции». «Однако сегодня, — с благодарностью отметил он, — история России вновь обретает свое единство. Мы дорожим каждой страницей этой истории, какой бы сложной она ни была. Это наши национальные духовные корни». 13

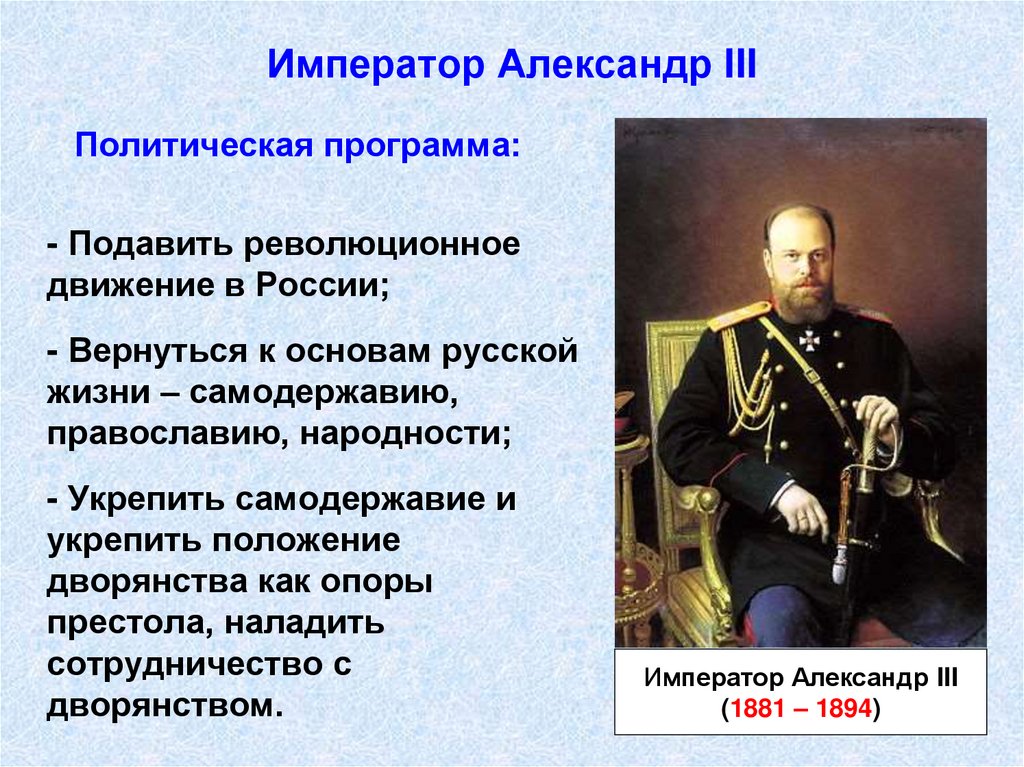

Затем, в ноябре, всего через одиннадцать дней после столетия «Великой Октябрьской социалистической революции» (в честь которой Путин ничего особенного не сделал), он вылетел в Крым, чтобы открыть массивную статую отца Николая II, царя Александра III. (1881–189 гг.4), у отреставрированного императорского дворца в Ливадии, где в 1894 г. прошел Александр. Учитывая, что Александр, отправивший старшего брата Ленина на виселицу за покушение на его жизнь в 1887 г., превзошел даже Николая в коммунистической демонологии, это был акт значительной символической смелости. В то время как либералы и социалисты вместе ненавидели коренастого императора Александра III, первого царя за два с половиной века, носившего традиционную православную бороду, его превозносили славянофилы России девятнадцатого века (в том числе Достоевский, который был представлен ему во дворце). ) за отрицание «культурной революции», устроенной его чисто выбритым предком Петром Великим (1682–1725) в его рабском подражании западным манерам, стилям и обычаям.

) за отрицание «культурной революции», устроенной его чисто выбритым предком Петром Великим (1682–1725) в его рабском подражании западным манерам, стилям и обычаям.

Сущность консерватизма Берка была описана как лежащая в «философии, поддерживающей авторитет традиции; органическая, историческая концепция общества; и необходимость защищать порядок, религию и собственность». 14 Если это так, то Путин снова сформулировал отчетливо по Бёрку те уроки, которые он извлек из царствования Александра для России двадцать первого века. Александр III, по его словам, «полагал, что сильное, суверенное и независимое государство должно опираться не только на свою экономику и военную мощь, но и на свою традиции ; что для великой нации крайне важно сохранить свою самобытность, а любое движение вперед невозможно без уважения к собственной истории, культуре и духовным ценностям . Александр III любил Россию и верил в нее, и, открывая сегодня этот памятник, мы отдаем дань уважения его делам, достижениям и заслугам, мы проявляем свое уважение к непрерывной истории нашей страны людям всех чинов и сословий, которые постоянно служили Отечество» (выделено мной). 15

15

Значение реабилитации Романовых

В чисто отрицательном смысле, конечно, реабилитация Романовых представляет собой отказ от всей идеи революционного переворота, что подавляющее большинство россиян отвергает для своей страны. Естественно, циник скажет, что обращение Кремля к риторике в стиле Бёрка для идеализации самодержавия Романовых — это всего лишь апология реакции, показуха для дальнейшего закручивания политических гаек России. Возможно, так оно и есть, и было бы глупо не учитывать такую возможность. Но для нас, наблюдателей за Россией на Западе, важно иметь достаточно широкое представление о российском обществе и политике, чтобы иметь возможность учитывать и альтернативу. Не будет, если будем повторять себе, что сталинский тоталитаризм — единственная путеводная звезда постсоветской России. Является ли реабилитация Романовых в положительном смысле средством восстановления нарушенного единства исторического опыта России? Если это так, то, возможно, сочувственное переосмысление морального и политического затруднительного положения последнего российского царя с точки зрения как последующей русской истории, так и «метакризиса» либерализма двадцать первого века могло бы дать ключ к пониманию его содержания и направление.

В речи 1905 года (когда в Британии Эдмунда Берка только-только возродили как отца консерватизма) Николай заявил о почти идентичной «необходимости социальных и политических структур, чтобы они соответствовали «уникальным русским принципам» и к «историческим основам» России». 16 По крайней мере, с риторической точки зрения это совершенно, хотя и поверхностно, по Бёрку. Однако у истоков берковской защиты традиции органическое историческое развитие и постепенные реформистские изменения (которые, даровав России первый национальный представительный орган, Николай к 19 г.17 мог обоснованно считать, что его преследуют), была его концепция общества как основанного не на договоре, условия которого могли быть пересмотрены или пересмотрены в любой момент его соответствующими сторонами. Он представлял собой скорее священное «партнерство» нерожденного, живого и мертвого, которое ни одно поколение или просто индивидуум, каким бы возвышенным он ни был, не имело права в одностороннем порядке изменять. 17

17

Этот более глубокий, берковский взгляд на нацию как на «моральную сущность», чьим унаследованным законам должен подчиняться даже самодержец, Николас полностью разделял. «Я не имею права, — сказал он генералу Рузскому, фундаментально убежденному, хотя и в значительной степени скрытому либералу, во время их знаменитой беседы в имперском поезде в Пскове, когда революция в Петрограде достигла своего апогея, — отказываться от всего вопроса управления Россией». в руки тех, кто сегодня в правительстве мог причинить такие промахи отечеству, а завтра умыть руки и отправить в отставку из кабинета». 18 Словно предвидя невесомый карьеризм, замкнутость, краткосрочность и моральное малодушие современной либеральной политики, Николай сетовал на то, что, хотя министр может нести ответственность перед Думой до тех пор, пока ему удобно нести бремя (или наслаждаться блага) государственной должности, царь был ответственен перед Богом и своим народом пожизненно, хотел ли он оставить их или нет. «Наблюдение за тем, что делают министры, не на благо России», — сказал он, отвергая формулу Рузского о том, что царь должен «царствовать, но не править». «Я никогда не смогу с ними согласиться, утешая себя мыслью, что дела не в моих руках и что ответственность лежит не на мне». 19 (Если верить недавнему сериалу Netflix Корона , это затруднительное положение, в котором тихо благочестивой королеве Великобритании Елизавете II — последнему помазаннику христианского мира — приходилось много раз примиряться за свое шестидесятипятилетнее правление. .)

«Наблюдение за тем, что делают министры, не на благо России», — сказал он, отвергая формулу Рузского о том, что царь должен «царствовать, но не править». «Я никогда не смогу с ними согласиться, утешая себя мыслью, что дела не в моих руках и что ответственность лежит не на мне». 19 (Если верить недавнему сериалу Netflix Корона , это затруднительное положение, в котором тихо благочестивой королеве Великобритании Елизавете II — последнему помазаннику христианского мира — приходилось много раз примиряться за свое шестидесятипятилетнее правление. .)

Тем не менее, в то время как мысли Николая о правительстве часто приближались ко многим наиболее важным прозрениям Бёрка, он был, в сущности, православным «интегралистом». Не будет преувеличением сказать, что Николай, известный тем, что крестным знамением отпускал служителей и побуждал их молиться вместе с ним перед иконой Христа в своем кабинете, воображал себя главой «сакраментального царства», в Его отношение к русскому народу было смоделировано по образцу отношения Христа к Церкви. 20 «Я отвечаю, — сказал он в заключение разговора с Рузским, — перед Богом и Россией за все, что было и будет». То, что, в конце концов, такой горячей моральной приверженности было недостаточно, должно послужить источником размышлений для тех, кто (справедливо) ищет сегодня постлиберальную политику, которая исправила бы иссушающую моральную и онтологическую пустоту в сердце современного либерализма. на Западе. 21

20 «Я отвечаю, — сказал он в заключение разговора с Рузским, — перед Богом и Россией за все, что было и будет». То, что, в конце концов, такой горячей моральной приверженности было недостаточно, должно послужить источником размышлений для тех, кто (справедливо) ищет сегодня постлиберальную политику, которая исправила бы иссушающую моральную и онтологическую пустоту в сердце современного либерализма. на Западе. 21

Однако в самой России канонизация Романовых как святых символизирует возрождение древнего видения православной «Святой Руси», подавленного семидесяти годами атеистического коммунизма. Официальная литургия, написанная в честь Николая и его семьи, непреклонно описывает большевизм как «безбожную власть», которой «была угнетена Россия» после «многих беззаконных… . . вожди народа желали восстать против Веры, Царя и Отечества». 22 Конечно, нота здесь патриотическая и консервативная. Но и по этой причине мы не должны упускать из виду его потенциальный радикализм. Идеал святого, самоотверженного князя пронизывал культуру средневековой России; культ «Царственных страстотерпцев» ХХI века по существу возрождает его. 23 Как царь и мученик, Николай II предлагает русскому народу правителя «кроткого и молчаливого в . . . страданиях», который добровольно «отказался от земной власти, славы и чести» в своем желании «избежать каиновоподобного братоубийства». Разве мы не находим здесь именно то «антисталинское», которого, по общему мнению, не хватает российскому обществу, — средство для россиян как восстановить свою историю, так и превзойти ее?

Идеал святого, самоотверженного князя пронизывал культуру средневековой России; культ «Царственных страстотерпцев» ХХI века по существу возрождает его. 23 Как царь и мученик, Николай II предлагает русскому народу правителя «кроткого и молчаливого в . . . страданиях», который добровольно «отказался от земной власти, славы и чести» в своем желании «избежать каиновоподобного братоубийства». Разве мы не находим здесь именно то «антисталинское», которого, по общему мнению, не хватает российскому обществу, — средство для россиян как восстановить свою историю, так и превзойти ее?

Конечно, это можно легко списать на наивный христианский идеализм. Но все режимы в конечном счете опираются на некий основополагающий идеал. Знаменитая патриотическая опера Глинки « Жизнь за царя », рассказывающая историю крестьянина Ивана Сусанина, жертвующего своей жизнью ради спасения жизни первого новоизбранного царя Романовых во время польской оккупации 1612 года, была неотъемлемым элементом каждого национального праздника. в последние дни царской России. Николас и Александра, должно быть, видели его десятки, если не десятки раз. 24 Однако, причисляя убиенного императора и его семью к лику святых, современная Русская Церковь сумела как сохранить, так и извратить эту логику. Истинный патриотизм, по-видимому, заявляет Церковь — несколько ниспровергающе, — требует не только жертвы подвластных ради правителя, но и правителя ради подвластных. Проверка величия правителя заключается не в том ужасе, который он способен внушить своим подданным, таким как Иван Грозный или Сталин, и не в его способности доминировать над ними. Скорее, она заключается в глубине его любви к людям, в его готовности пожертвовать собой для большего блага, вплоть до отказа от своей власти и жизни. Правда, Николай согласился на это только после того, как потерял моральный аргумент в пользу православного самодержавия. И все же, если бы сегодня была написана опера, выражающая смысл, придаваемый свидетельству Николая и Александры как «царских страстотерпцев», ее можно было бы с некоторым основанием назвать «Царская жизнь для народа».

в последние дни царской России. Николас и Александра, должно быть, видели его десятки, если не десятки раз. 24 Однако, причисляя убиенного императора и его семью к лику святых, современная Русская Церковь сумела как сохранить, так и извратить эту логику. Истинный патриотизм, по-видимому, заявляет Церковь — несколько ниспровергающе, — требует не только жертвы подвластных ради правителя, но и правителя ради подвластных. Проверка величия правителя заключается не в том ужасе, который он способен внушить своим подданным, таким как Иван Грозный или Сталин, и не в его способности доминировать над ними. Скорее, она заключается в глубине его любви к людям, в его готовности пожертвовать собой для большего блага, вплоть до отказа от своей власти и жизни. Правда, Николай согласился на это только после того, как потерял моральный аргумент в пользу православного самодержавия. И все же, если бы сегодня была написана опера, выражающая смысл, придаваемый свидетельству Николая и Александры как «царских страстотерпцев», ее можно было бы с некоторым основанием назвать «Царская жизнь для народа».

Notes

1 См. яркую реконструкцию событий в Wendy Slater, The Many Deaths of Nicholas II: Relics, Remains and the Romanovs (London: Routledge, 2007), 1–15.

2 О виновности Ленина см. Robert Service, The Last of the Tsars: Nicholas II and the Russian Revolution (London: Pegasus Books, 2017), 248–53.

3 Цитируется по Орландо Файджес и Борис Колоницкий, Интерпретация русской революции: язык и символы 19 века17 (Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1999), 72.