ИДЕАЛ – Краткий словарь по философии – Философия. Основные понятия о философии

(греч. idea — вид, образ, понятие) — образец, совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение отдельного человека, группы, класса.

ИДЕАЛ (греч. idea — вид, образ, понятие) — образец, совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение отдельного человека, группы, класса. Это может быть представление о совершенном общественном строе (общественно-политический И.), о совершенных моральных качествах личности и отношениях между людьми (нравственный, этический И.), о прекрасном, гармонично развитом человеке (эстетический И.). На всем протяжении своей истории философия формулировала в системагическо-обобщенном виде различные идеалы. Так, античная философия была проникнута пафосом единства этического и эстетического И., в средневековье главным становится нравственный И., выступающий в религиозной форме, эпоха Возрождения обращает преимущественное внимание на эстетический И. В зависимости от того, как И. соотносится с действительностью, насколько полно и правильно отражает тенденции ее развития, он может быть несбыточным, ложным или реальным, осуществимым. Социальная функция И. заключается в том, что он вдохновляет людей на изменение общества и самих себя. Вместе с тем И., воплощаясь в социальных нормах, становится регулятором отношений между людьми. Большую роль в борьбе с устаревшими феодальными порядками сыграли в свое время выдвинутые прогрессивной буржуазией идеалы свободы, равенства и братства. Марксизм, выражая интересы пролетариата, формулирует подлинно гуманистический И. коммунизма. В отличие от И. переустройства общества, выдвинутого утопическим социализмом, это не образ желаемого, вынесенный за пределы существующей действительности, с которым она должна сообразоваться, а сама действительность, рассмотренная с точки зрения перспектив ее развития. Марксизм рассматривает И. как отражение действительности: или тех ее моментов, которые существуют в зародышевом виде, не получили распространения, или того, что должно появиться в будущем, т.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проблема идеала в философии И.Канта

[65]

Проблема идеала 1 сложна и многогранна. И в первую очередь, естественно, возникает вопрос о том, какое место занимает понятие идеала в теории отражения, как оно может быть интерпретировано с точки зрения этой теории. В самом деле, теория отражения учит, что правильно и истинно лишь такое знание, которое отражает то, что есть в действительности. А в идеале выражается не то, что есть, а то, что должно быть, или то, что человек хочет видеть. Можно ли истолковать желаемое или должное с точки зрения теории отражения? Иными словами, может ли быть «истинным» идеал?

Философия давно усмотрела здесь трудность и давно же пыталась ее разрешить. Материалисты прошлых эпох упирались в эту проблему в ходе своей борьбы против церковно-идеалистических учений, против религиозного идеала и старались решить ее в согласии с теорией отражения, с одной стороны, и с требованиями реальной жизни — с другой. Но вплоть до Маркса и Энгельса идеал понимался философами продуктом саморазвития человеческого самосознания, эволюции его нравственных, эстетических и научных принципов. В головах мыслителей домарксовского периода проблема рассматривалась так.

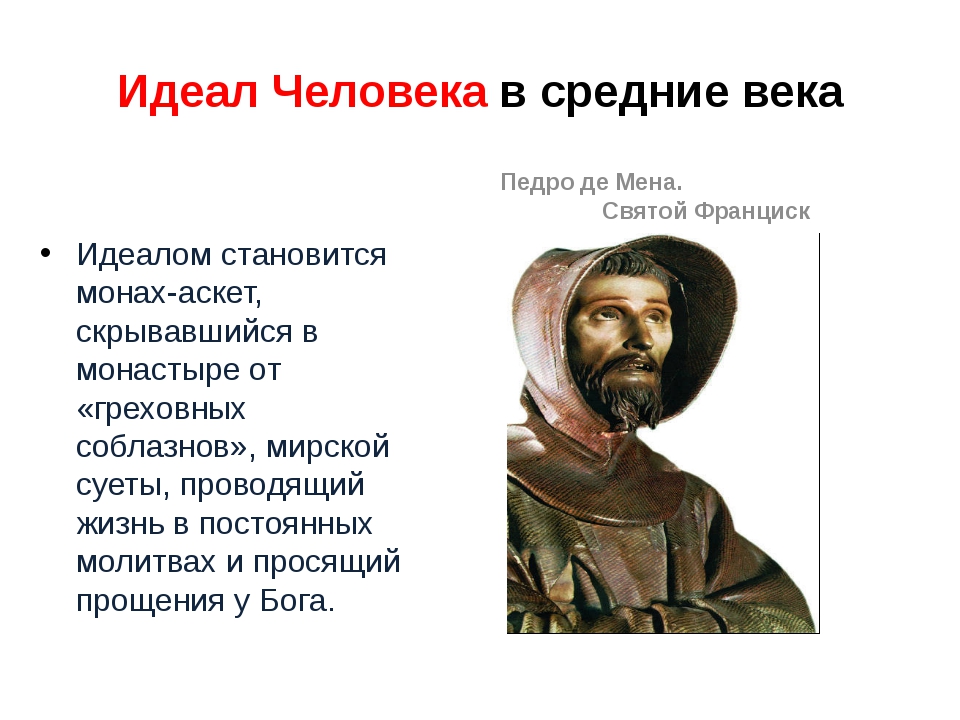

Церковь всегда старалась внушить людям, что высшая цель и назначение человека на земле — это подготовка к жизни загробной, к вечной жизни в небесном раю. Чтобы этой высшей цели достигнуть, человек должен вести себя соответствующим образом. В качестве средств и путей достижения вечного идеала церковь рекомендовала покорность судьбе и власть имущим, смирение плоти и ее желаний, отказ от «потустороннего» счастья и тому подобных «греховных вожделений». Идеалом человека здесь оказывался монах-аскет. Путь к нему — путь к искупительному страданию, самоуничижению, самобичеванию, избавляющему дух [66] от грязи и мерзости земного существования… И долгие столетия феодального средневековья принимал человек этот идеал за единственно верный и единственно возможный образ высшей сути жизни и мира.

Вдохновенный век Возрождения передал эстафету веку Просвещения, веку рационального обоснования прекрасной мечты о возрождении человека, и тот сформулировал свои четкие тезисы относительно идеала, выдвинул против средневекового спиритуалистического идеала свой, земной идеал.

Нет бога, нет рая! Есть только человек и природа. После смерти для людей вообще ничего нет. Поэтому идеал должен быть найден и осуществлен здесь на земле. И материалисты сформулировали его так: земное полнокровное жизнеизъявление каждого живого человека. Пусть каждый делает то, на что он способен от природы, и наслаждается плодами своих деяний! Природа — единственная законодательница и авторитет, и от ее имени человеку возвещает идеал только наука, самостоятельное мышление, постигающее законы природы, а не откровение, вещающее с амвонов и со страниц священного писания.

Если идеал не праздная мечта и не бессильное пожелание, то он должен выражать и отражать нечто реальное, ощутимое и земное. Что?

«Естественные, то есть природой вложенные, потребности здорового и нормального тела человека», — ответили материалисты. Идеал отражает естественные потребности «природы человека», и потому на его стороне все могучие, силы матери-природы. Изучайте природу человека, и вы обретете истинный идеал человека и общественного строя, этой природе соответствующего! Этим ответом и удовлетворились французские материалисты XVIII века — Гельвеций, Гольбах, Дидро и их единомышленники. Ответ этот казался исчерпывающим для каждого их современника, придавленного тяжестью монархии и церкви. Ведь ради «извращенных», и «неестественных» удовольствий двора и церковно-бюрократической клики у большинства нации отнимались все самые «естественные» права и ценности: и хлеб, и свобода распоряжаться своим телом и жизнью, и даже свобода мысли…

И отлился этот новый идеал в энергичную формулу, в лозунг: «Свобода, равенство, братство!». Пусть каждый человек делает то, что он хочет и может, лишь бы он не приносил ущерба свободе другого человека, своего собрата по роду! Если этого еще нет, то это должно быть!

Оставаясь верными главным принципам научного мышления просветителей упрямые и благородные умы Франции (Анри де Сен-Симон и [67] Шарль Фурье) старались найти и указать человечеству выход из обнаружившегося морального и интеллектуального кризиса.

Вывод, к которому пришли в результате анализа сложившейся ситуации эти два подлинных наследника передовой философии Франции, совпадал с решением англичанина Роберта Оуэна. Если Разум и Справедливость не пустые слова, то единственным спасением человечества от угрожающей ему физической и моральной деградации оказывается, в их понимании социализм Человечество поставлено историей перед неумолимой альтернативой либо полнее господство религиозного невежества нравственного и умственного одичания под гнетом золотого тельца, либо расцвет умственных и физических способностей каждого человека в условиях общественной собственности на средства производства на основе правильного разумного ведения общественных дел Третьего не дано Свобода, Равенство и Братство реальны лишь в сочетании с рационально организованным Трудом всех людей, добровольно объединившихся в дружный коллектив.

Фурье и Сен-Симон самоотверженно пропагандировали свои идеалы, призывая к разуму и чувству «справедливости» современников. Но их идеи не нашли общественного признания, т.к. во многом были утопичны.

Но жизнь идеала просветителей не была закончена. Правда, ему пришлось па некоторое время переселиться с земли Франции в сумрачное небо немецкой философии.

Идеал французов они сразу же приняли близко к сердцу — свобода, равенство, братство, единство нации — что может быть желаннее и лучше. Насчет идеала, то есть конечной цели, немцы были согласны с французами. Но вот революционные средства (помощь пушек, гильотин и комитетов общественного спасения), использованные в Париже немцам не нравились.

Проблема идеала была обстоятельно разработана в немецкой классической философии. Наиболее остро она была поставлена И. Кантом в связи с проблемой «внутренней цели».

Вся беда, рассуждал Кант, получилась оттого, что французские философы неправильно истолковали «природу человека». Они были абсолютно правы, когда стали рассматривать человека как самоцель, а не как «средство» для кого-то или для чего-то существующего вне человека.

Человек, продолжает Кант, «свободен» лишь в том случае, если он действует по цели, положенной им самим, актом свободного же самоопределения. Только тогда он Человек, а не пассивное орудие внешних обстоятельств или воли другого человека. Но что же такое «свобода»? Это действие в согласии с универсальной необходимостью, то есть вопреки давлению ближайших эмпирических обстоятельств. Нет этого — нет и свободы, нет и отличия от животного. Животное заботится только об удовлетворении своих органических потребностей, о своем самосохранении, интересы и «цели» вида осуществляются при этом лишь как непредвиденный и непреднамеренный «побочный продукт», как слепая необходимость. Человек же тем от животного и отличается, что он сознательно (то есть «свободно») осуществляет необходимость совершенствования своего собственного — человеческого — рода. Ради этого он постоянно вынужден подавлять в себе животное, то есть свое корыстно-эгоистическое Я, и даже действовать против интересов этого Я. Так действовали Сократ, Джордано Бруно, которые добровольно предпочли смерть измене своему идеалу, своему лучшему Я. Именно такие люди только и соответствовали гордому имени Человека с большой буквы. Индивид же, пекущийся лишь о своей персоне, не по праву носит и это имя.

А отсюда прямо вытекал идеал Канта нравственное и интеллектуальное самоусовершенствование рода человеческого. В этом плане он переосмыслил и идеал Просвещения. Когда каждый человек на земле (а на первых порах хотя бы в Германии) поймет, что человек человеку — брат, равный ему и такой же свободный в отношении своих поступков и мыслей, тогда идеал Просвещения восторжествует на земле и без помощи пушек, гильотин и комитетов общественного спасения как во Франции. И не раньше.

[69]

Согласно Канту, явления, не имеющие цели, которая могла бы быть представлена образно, не могут иметь и идеала. Единственным существом, действующим по «внутренней цели», является человек как представитель рода. В животном внутренняя целесообразность осуществляется бессознательно и потому не обретает форму идеала, особого образа цели. Согласно Канту, идеал как воображаемое (достигнутое в воображении) совершенство человеческого рода характеризуется полным и абсолютным преодолением всех противоречий между индивидом и обществом, т.е. между индивидами, составляющими «род». Таким образом, осуществление идеала совпадало бы с концом истории. В силу этого идеал, по Канту, принципиально недостижим и представляет собой только «идею» регулятивного порядка. Он указывает скорее направление на цель, чем задает образ самой цели, и потому руководит человеком скорее как чувство верного направления, чем как ясный образ результата. Только в искусстве идеал может и должен быть представлен в виде образа — в форме прекрасного. Идеал науки («чистого разума») задается в виде принципа «запрета противоречия», моральный идеал («практического разума — в форме категорического императива. Ни там, ни здесь наглядно представить себе состояние, соответствующее идеалу, нельзя, ибо оно неосуществимо в течение сколь угодно длительного, но конечного времени. Поэтому идеал и «прекрасное» становятся синонимами, и жизнь идеала допускается только в искусстве. Эти идеи Канта получили развитие в сочинениях Ф. Шиллера, И. Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и немецких романтиков.

Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и немецких романтиков.

Г. Гегель, остро понявший бессилие кантовского представления об идеале, развенчал его как абстракцию, выражающую на деле один из моментов развивающейся действительности «духа» (т.е. истории духовной культуры человечества) и противопоставленную другой такой же абстракции — «эмпирической действительности», якобы принципиально враждебной идеалу и несовместимой с ним. Идеал становится у Гегеля моментом действительности, образом человеческого духа, вечно развивающегося через свои имманентные противоречия, преодолевающего свои собственные порождения, свои «отчужденные» состояния, а не изначально внешнюю и враждебную ему «эмпирическую действительность». Идеал науки (научного мышления) поэтому может и должен быть задан в виде системы логики, а идеал практического разума — в виде образа разумно устроенного государства, а не в виде формальных и принципиально неосуществимых абстрактных императивных требований, [70] обращенных к индивиду. Идеал как таковой поэтому всегда конкретен, и он постепенно реализуется в истории. Любая достигнутая ступень развития предстает с этой точки зрения как частично реализованный идеал, как фаза подчинения эмпирии власти мышления, силе идеи, творческой мощи понятия, — т.е. коллективного разума объединенных вокруг идей людей. В виде идеала всегда оформляется образ конкретной цели деятельности «рода», т.е. человечества на данной ступени его интеллектуального и нравственного развития. В составе идеала действительно представляются разрешенными главные, наиболее острые и окончательно назревшие всеобщие противоречия. «Дух» всегда осуществляет наличные проблемы, а не абстрактно-формальную цель «абсолютного совершенства», представляемого как неподвижное и лишенное жизни (стало быть, и противоречий) состояние.

Поскольку идеал определяется Гегелем в духе традиций немецкой классической философии как наглядно созерцаемый образ цели, дальнейшая разработка проблемы идеала переходит у него в эстетику, в систему определений «прекрасного». Осуществление идеала как «прекрасного» относится Гегелем, однако, к прошлому — к эпохе античного «царства прекрасной индивидуальности». Это связано с тем, что Гегель считает буржуазное (идеализированное им) развитие культуры завершением социальной истории людей. Теоретически увековечивая капиталистическое разделение труда, Гегель считает романтической мечтой, т.е. реакционным идеалом, идею всестороннего и целостного развития индивида. Но без этого идея «прекрасной индивидуальности» становится немыслимой даже чисто теоретически. Поэтому «прекрасное» (а тем самым и идеал как таковой) оказывается у Гегеля скорее образом прошлого человеческой культуры, нежели образом ее будущего.

Осуществление идеала как «прекрасного» относится Гегелем, однако, к прошлому — к эпохе античного «царства прекрасной индивидуальности». Это связано с тем, что Гегель считает буржуазное (идеализированное им) развитие культуры завершением социальной истории людей. Теоретически увековечивая капиталистическое разделение труда, Гегель считает романтической мечтой, т.е. реакционным идеалом, идею всестороннего и целостного развития индивида. Но без этого идея «прекрасной индивидуальности» становится немыслимой даже чисто теоретически. Поэтому «прекрасное» (а тем самым и идеал как таковой) оказывается у Гегеля скорее образом прошлого человеческой культуры, нежели образом ее будущего.

История убедительно показывает, Гегель считал, что не «запрет противоречия» и не «категорический императив» были теми идеалами, в погоне за коими люди построили здание цивилизации и культуры. Как раз наоборот, культура развивалась благодаря внутренним противоречиям, возникающим между научными тезисами и между людьми, через их борьбу. Диалектическое противоречие в самой сути дела, внутри его, а вовсе не маячащий где-то вечно «впереди» и вне деятельности «идеал», как по Канту есть та активная сила, которая рождает прогресс человеческого рода.

Диалектическое противоречие (столкновение двух тезисов — взаимно предполагающих и одновременно взаимно исключающих друг друга) [71] есть, по Гегелю, реальный верховный закон развития мышления, творящего культуру. И повиновение этому закону — высшая «правильность» мышления. Соответственно «правильным» путем развития нравственной сферы является также противоречие и борьба человека с человеком. Другое дело, что формы этой борьбы от века к веку становятся все более гуманными и что борьба вовсе не обязательно должна оборачиваться кровавой поножовщиной…

Итак, идеал, который проглядывал в результатах «Феноменологии духа», выглядел уже по-иному по сравнению с кантовским. Идеал — это не образ того «состояния мира», которое должно получиться лишь в бесконечном прогрессе.

Идеал — это самое движение вперед, рассматриваемое с точки зрения его всеобщих контуров и законов, которые постепенно, от века к веку, прорисовываются сквозь хаотическое переплетение событий и взглядов. Идеал – это вечное обновление духовного мира, «снимающее» каждое достигнутое им состояние.

Идеал не может заключаться в безмятежном, лишенном каких бы то ни было противоречий, абсолютном тождестве или единстве сознания и воли всех бесчисленных индивидов. Такой идеал — смерть духа, а не его живая жизнь. В каждом налично-достигнутом состоянии знания и нравственности мышление обнаруживает противоречие, доводит его до антиномической остроты и разрешает через установление нового, следующего, более высокого состояния духа и его мира. Поэтому любое данное состояние есть этап реализации высшего идеала, универсального идеала человеческого рода. Идеал реален здесь, на земле, в деятельности людей.

Гегель тем самым помог философии порвать с представлением об идеале как об иллюзии, которая вечно манит человека своей красотой, по вечно же его обманывает, оказываясь непримиримым антиподом «существующего» вообще. Идеал, то есть образ высшего совершенства, вполне достижим для человека. Но где и как?

В мышлении, ответил Гегель. В философско-теоретическом понимании «сути дела» и в конце концов — в Логике, в квинтэссенции этого понимания. На высотах диалектической логики человек равен богу — тому «абсолютному мировому духу», который до этого осуществлялся стихийно и мучительно в виде коллективного Разума миллионов людей, творившего историю. Тайной идеала и оказывается Идея, абсолютно-точный портрет, которой рисуется в Логике, в мышлении о мышлении. [72] Идеал и есть идея в ее «внешнем», зримом и осязаемом, воплощении, в ее чувственно-предметном бытии.

Неутомимый труженик-дух творит мировую историю, пользуясь человеком как орудием своего собственного воплощения во внешнем, природном материале. Это творчество в изображении Гегеля очень похоже на работу скульптора, который лепит из глины свой собственный автопортрет. Проделав такую работу, художник убеждается, что затея удалась ему лишь отчасти и что «внешнее изображение» в чем-то на него самого похоже, а в чем-то нет. Сравнивая готовый продукт своей деятельности с самим собой, скульптор видит, что в ходе зодчества он изменился, стал совершеннее, чем был до того, и портрет поэтому нуждается в дальнейшем усовершенствовании, в поправках. И тогда он снова принимается за работу, иногда ограничиваясь частными коррективами, иногда безжалостно ломая созданное, чтобы соорудить из обломков нечто лучшее. Так же и дух-творец (абсолютный, «мировой» дух) делает от эпохи к эпохе свое внешнее изображение все более и более похожим на себя самого, приводит и науку и нравственность ко все большему согласию с требованиями «чистого мышления», с Логикой Разума.

Проделав такую работу, художник убеждается, что затея удалась ему лишь отчасти и что «внешнее изображение» в чем-то на него самого похоже, а в чем-то нет. Сравнивая готовый продукт своей деятельности с самим собой, скульптор видит, что в ходе зодчества он изменился, стал совершеннее, чем был до того, и портрет поэтому нуждается в дальнейшем усовершенствовании, в поправках. И тогда он снова принимается за работу, иногда ограничиваясь частными коррективами, иногда безжалостно ломая созданное, чтобы соорудить из обломков нечто лучшее. Так же и дух-творец (абсолютный, «мировой» дух) делает от эпохи к эпохе свое внешнее изображение все более и более похожим на себя самого, приводит и науку и нравственность ко все большему согласию с требованиями «чистого мышления», с Логикой Разума.

Но — увы! — как бы мыслящий дух ни старался, как бы высоко ни выросло его мастерство, материя остается материей. Поэтому-то автопортрет духа-скульптора, выполненный в телесно-природном материале в виде государства, искусства, системы частных наук, в виде промышленности и т. д., никогда и не может стать абсолютным подобием своего творца. Идеал (то есть чистое диалектическое мышление) при его выражении в природном материале всегда деформируется в соответствии с требованиями этого материала, и продукт творческой деятельности духа всегда оказывается некоторым компромиссом идеала с мертвой материей.

Такой оборот мысли был естественнейшим выводом из диалектического идеализма. Иного результата диалектика дать не могла, не порывая с представлением, будто мировую историю творит чистый Разум, развивающий свои образы.

Человек, пытаясь воплотить идею в чувственно-природный материал, переходит к все более и более податливым и пластичным видам материала, ищет такую «материю», в которой дух воплощается полнее и легче. Сначала — гранит, в конце — воздух, колеблющийся в резонансе с тончайшими движениями «души», «духа»…

[73]

Подвергнув критике идеализм Гегеля, марксизм материалистически переработал диалектические идеи Гегеля относительно идеала, его состава, его роли в жизни общества и возможностей его конкретной реализации. Понимая под идеалом образ цели деятельности объединенных вокруг общей задачи людей, К. Маркс и Ф. Энгельс главное внимание обратили на исследование реальных условий жизни основных классов современного им (буржуазного) общества, на анализ тех реальных всеобщих потребностей, которые побуждают эти классы к деятельности и преломляются в их сознании в форме идеала. Идеал был впервые понят с точки зрения отражения противоречий развивающейся социальной действительности в головах людей, находящихся в тисках этих противоречий. В виде идеала в сознании всегда своеобразно отражается противоречивая социально-историческая ситуация, чреватая. назревшими, но не удовлетворяемыми потребностями более или менее широких масс людей, обществ, классов, групп. В виде идеала эти группы людей и создают для себя образ такой действительности, в рамках которого наличные, гнетущие их противоречия представляются преодоленными, «снятыми», и действительность изображена «очищенной» от этих противоречий, свободной от них. Это не значит, что в виде идеала следует представлять себе грядущее состояние лишенным каких бы то ни было противоречий развития. В идеале идеально разрешаются наличные, конкретно-исторические по существу и по происхождению, противоречия и поэтому идеал выступает как активная, организующая сознание людей сила, объединяющая их вокруг решения вполне определенных, конкретных, исторически назревших задач. Классы, реализующие прогресс всего общества, формируют соответственно прогрессивные идеалы собирающие под свои знамена всех активных людей, ищущих выхода из кризисных ситуаций. Таковыми были, например, идеал Великой французской революции, идеалы Великой Октябрьской социалистической революции.

Понимая под идеалом образ цели деятельности объединенных вокруг общей задачи людей, К. Маркс и Ф. Энгельс главное внимание обратили на исследование реальных условий жизни основных классов современного им (буржуазного) общества, на анализ тех реальных всеобщих потребностей, которые побуждают эти классы к деятельности и преломляются в их сознании в форме идеала. Идеал был впервые понят с точки зрения отражения противоречий развивающейся социальной действительности в головах людей, находящихся в тисках этих противоречий. В виде идеала в сознании всегда своеобразно отражается противоречивая социально-историческая ситуация, чреватая. назревшими, но не удовлетворяемыми потребностями более или менее широких масс людей, обществ, классов, групп. В виде идеала эти группы людей и создают для себя образ такой действительности, в рамках которого наличные, гнетущие их противоречия представляются преодоленными, «снятыми», и действительность изображена «очищенной» от этих противоречий, свободной от них. Это не значит, что в виде идеала следует представлять себе грядущее состояние лишенным каких бы то ни было противоречий развития. В идеале идеально разрешаются наличные, конкретно-исторические по существу и по происхождению, противоречия и поэтому идеал выступает как активная, организующая сознание людей сила, объединяющая их вокруг решения вполне определенных, конкретных, исторически назревших задач. Классы, реализующие прогресс всего общества, формируют соответственно прогрессивные идеалы собирающие под свои знамена всех активных людей, ищущих выхода из кризисных ситуаций. Таковыми были, например, идеал Великой французской революции, идеалы Великой Октябрьской социалистической революции.

По Марксу, человек есть единственный «субъект» исторического процесса, а труд людей (то есть чувственно-предметная деятельность, изменяющая природу сообразно их потребностям) — единственная «субстанция» всех «модусов», всех «частных» образов человеческой культуры. В свете этого понимания так называемая «сущность человека», выступающая для отдельного индивида как идеал, как мера его совершенства или несовершенства, представляет собой продукт совместной, коллективной трудовой деятельности многих поколений, но не продукт бога, Духа или природы. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм [74] общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись…», — читаем мы в «Немецкой идеологии» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.3. С.37]. А в «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».

Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм [74] общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись…», — читаем мы в «Немецкой идеологии» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.3. С.37]. А в «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».

Таким образом, философское выражение относительно разлада «сущности человека» с «существованием» отдельных людей указывало в общей форме на противоречия в сложившейся системе разделения труда между людьми, внутри «совокупности всех общественных отношений».

Каждый из людей создает своим трудом только крохотный кусочек, фрагмент человеческой культуры и владеет лишь этим кусочком. Все же остальное богатство цивилизации остается для него чем-то «чужим», чем-то вне его находящимся и противостоит ему как «чуждая» (а при известных условиях и враждебная) сила. Насчет подлинной природы этой силы, давление которой он все время ощущает, человек и создает самые причудливые представления, называя ее то «богом», то «абсолютом», то «нравственным миропорядком», то «судьбой».

- [1] Идеал — (франц. ideal, от греч. idea — идея, первообраз), идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общественного класса. Формирование природы сообразно идеалу представляет собой специфически человеческую форму жизнедеятельности, ибо предполагает специальное создание образа цели деятельности до ее фактического осуществления.

Идеал эстетический — Краткий словарь по эстетике

ИДЕАЛ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ (фр. ideal от греч. idea образец, образ, норма) — исторически конкретное, чувственное представление или понятие о должном как прекрасном, материализуемое в искусстве, в практике общественной жизни и производственной деятельности людей. Эстетический идеал, как правило, органически связан с теми или иными сторонами и чертами исторически изменчивого общественного идеала, противоречивого в разделенном на классы обществе.

Эстетический идеал, как правило, органически связан с теми или иными сторонами и чертами исторически изменчивого общественного идеала, противоречивого в разделенном на классы обществе.

В домарксистской философии эстетический идеал преимущественно имел нормативный характер Обыкновенно он противополагался реальной жизни (прекрасное как обобщающая идея у Платона и т. д.). Даже в тех случаях, когда эстетический идеал подсказывался самой жизнью, он рассматривался неподвижно в качестве некоего «прообраза» (просветители Дидро, Лессинг). Как чувственное проявление идеи прекрасного определял эстетического идеала Гегель. С материалистической — марксистской точки зрения нормативные, зависимые в конечном счете от материальной жизни людей идеальные эстетические представления находятся в постоянном развитии и многообразно отображаются в искусстве.

Они связаны не только с тем, что изображает художник, но и как он это делает, какое отношение выражает к создаваемому им образному ряду произведения. Прекрасно-должное в данном случае иногда выступает в изображении такого общественного устройства, где наиболее полно раскрываются сущностные силы человека («Телемская обитель» у Рабле, «четвертый сон» Веры Павловны в романе «Что делать?» Чернышевского). В антагонистическом обществе, когда эстетический идеал расходится с существующим общественным устройством, развернутым воплощением позитивного идеала обычно служило утопическое изображение «золотого века», которое либо отодвигалось в мифическое прошлое, либо в столь же желаемое мифическое будущее.

Не менее полно идеал материализовался в виде его конкретного носителя — положительного или лирического героя, который иногда даже вопреки логике реальных обстоятельств торжествовал и утверждался как эталон совершенства, образец жизненного поведения. Сюда относится плеяда литературных героев от Прометея Эсхила до «новых людей» и «особенного человека» Чернышевского, статуи — каноны Поликлета, Лисиппа, скульптурные изваяния героев, канонические изображения святых и т. п.

п.

Представления об идеальных сторонах жизни, о самом эстетическом идеале зачастую отображаются в лирических стихах, в пейзажах, натюрмортах, музыкальных пьесах, программах симфоний. В опосредствованном виде позитивный идеальный настрой произведений каждый раз находит своеобразное выражение в методе художественного творчества (романтизм, реализм и т. д.). Этому же выражению в той или иной мере служит и форма художественных произведений. Она может героизировать, наделять мыслимым совершенством реальность жизни (классицизм), поэтизировать по сути прозаическую ее обыденность (романтизм, отдельные проявления символизма в различных видах искусства).

В то же время реалистическое искусство, как правило, вскрывает конкретные противоречия действительности, дает правдивое изображение положительных сил эпохи. Современное реакционное буржуазное искусство демонстрирует утрату позитивных общественных и эстетических идеалов. Этот процесс сказывается в том, что безобразное эстетизируется, т. е. изображается в дегуманизированном искусстве как прекрасное, место утопии занимает пессимистическая антиутопия.

Основополагающее значение идеала в искусстве и самой жизни подтверждает его место в системе ведущих категорий эстетики. По существу, эстетический идеал сливается с представлением о прекрасном, тогда как его отсутствие вызывает представление о безобразном и низменном, комическом и трагическом. В своем высшем значении эстетический идеал отображает возвышенное и героическое.

В условиях социализма эстетический идеал имеет тенденцию к слиянию с общественным идеалом и в первую очередь с нравственным идеалом. Воплощаясь в искусстве, эстетический идеал становится средством познания и преобразования действительности.

формирование и развитие цивилизационных стратегий Российской империи

В современных условиях актуальной задачей является обеспечение возможности для России самостоятельно и свободно определять для себя условия, формы и направления развития с учетом ее исторических, экономических, геополитических, социальных и ментальных особенностей.

Прежде чем непосредственно анализировать проблему социального идеала в России, напомним читателю, что понятие «цивилизация», на наш взгляд, фиксирует определенную стадию исторического развития, связанную с возникновением городов, письменности, государства, социальных классов и т. д.

различия между цивилизациями – это различия характеристик, которые задают способы государственной консолидации общества на основе объединения изначально несхожих культур и государственного упорядочивания повседневной жизни этого общества. Способы же эти представляют различные комбинации базовых государствообразующих элементов – силы, веры (в смысле интерпретации базовых социокультурных универсалий), закона и соответствующих им институтов. Их (то есть элементов и институтов) долговременно жизнеспособные конкретные сочетания и иерархии в обществе или группе обществ, в стране или группе стран мы и считаем возможным называть цивилизациями. Не суть важно при этом, на каких языках говорят народы данного социального объединения, неважно, какие религии они исповедуют. Определяющим в данном случае служит то, что в последнее время принято называть менталитетом, то есть системой взглядов на человека, общество, хозяйство, собственность, власть, на такие соотношения базовых социокультурных универсалий, как «коллектив» и «личность», «человек» и «государство», «производительный труд» и «жизненные цели», «свобода» и «власть» и т. п.

В данном случае термины «православная цивилизация» и «русская (российская) цивилизация», широко используемые современными обществоведами, не совсем корректны. Не думаем, что менталитет православной Византийской империи так уж схож с системой взглядов на мир россиянина Нового и новейшего времени. В виде религиозно-философского осмысления мира и общества православие пришло на Русь в XIII в. как учение почти внутрисемейной секты исихастов византийского царствующего рода Палеологов. До этого времени православие на Руси существовало лишь в виде обряда, призванного объединить разрозненные восточно-славянские племена. Исихазм, развитый в идеях православных патриархов времен Ивана Грозного и провозглашавший эманацию божественной сущности от Бога до государя и далее – до государства и общины, и лег в основу русского понимания мира, в основу русской государственности[1].

Исихазм, развитый в идеях православных патриархов времен Ивана Грозного и провозглашавший эманацию божественной сущности от Бога до государя и далее – до государства и общины, и лег в основу русского понимания мира, в основу русской государственности[1].

Смута начала XVII в. выявила историческую исчерпанность цивилизационного синтеза надзаконной силы и православной веры, на котором базировалась московская государственность Рюриковичей. Дефицит силы, обнаружившийся еще в ходе проигранной Иваном Грозным Ливонской войны, стал очевидным – у государства не хватало ресурсов не только для ведения войн, но и для упорядочивания внутренней жизни. И, как стало ясно уже Борису Годунову, устранить этот дефицит без заимствования европейских знаний и технологий было невозможно.

Тем более бесспорной была необходимость таких заимствований для воцарившихся после Смуты Романовых. Именно им предстояло осуществить коррекцию цивилизационного выбора страны посредством ее вестернизации, которую они осуществляли последовательно, углубляя на всем протяжении своего трехсотлетнего царствования. Поэтому мы и рассматриваем весь период их правления как нечто целостное и одновекторное. Есть достаточно оснований для того, чтобы отделять Петра I от первых Романовых. Но с цивилизационной точки зрения они были не столько последователями Рюриковичей, сколько предтечами Петра.

Наращивание силы с помощью заимствования и освоения чужой культуры грозило, однако, серьезным конфликтом с верой. Такой конфликт был не просто нежелателен – он был недопустим. И потому, что препятствовал обретению новой династией – выборной, а не «природной» – сакральности династии прежней. И потому, что вера во времена Смуты оказалась одним из главных источников народной силы, которая помогла восстановить обвалившуюся государственность. Отсюда – новизна цивилизационной стратегии первых Романовых и ее разнонаправленность.

Чтобы восполнить дефицит силы, они должны были открыть дорогу в страну не только европейским знаниям и технологиям, но и новому для Руси толкованию принципа законности, поставив власть под его защиту в Соборном уложении Алексея Михайловича.

С другой стороны, ради достижения той же цели им приходилось искать опору в вере и повышать статус церкви: возведение ее руководителей в ранг вторых государей, имевшее место при первых двух Романовых, в Московии Рюриковичей было немыслимо. Заимствование культурно чужого при возведении дополнительных бастионов для защиты от него, включая административное насаждение православного благочестия, – такова была эта новая цивилизационная стратегия, главная роль в которой отводилась вере. Именно она призвана была нейтрализовать последствия начавшейся вестернизации, угрожавшей национально-государственной идентичности Руси.

Однако вера, даже будучи соединенной с законом, не могла вернуть восстановленному самодержавию его прежнюю силу и соответственно полноту власти над подданными, потому что сама ее былая полнота обусловливалась и тем, что Русь, освободившись при Рюриковичах от монголов, обрела в глазах элиты и населения религиозно освященный универсальный статус, соответствовавший представлению об истинности московской православной веры в противовес ложности других вероисповеданий. Идея «Третьего Рима» как единственного земного царства, предназначенного к спасению, – это идея универсального, воплотившегося в локальном пространстве Московской Руси. Именно данным обстоятельством объяснялась во многом сила ее князей и царей, власть которых не могла быть поколеблена даже ужасами и опустошительными последствиями опричнины и Ливонской войны. Но уже само ввязывание Ивана Грозного в эту войну, равно как и предшествовавшие ей походы на Казань и Астрахань, свидетельствовало о том, что претензия на религиозную универсальность и избранность требовала подтверждения военными победами над иноверцами, а не-ограниченная власть государя внутри страны – дополнительной легитимации его успехами на внешней арене.

Понятно, что новая династия нуждалась в таких подтверждениях еще больше. И не только потому, что ее сила не шла первоначально ни в какое сравнение с силой Рюриковичей. Главная трудность в выстраивании цивилизационной стратегии заключалась именно в том, что Романовым в отличие от Рюриковичей для укрепления материальных устоев «Третьего Рима» приходилось подтачивать его духовные устои инокультурными нововведениями. Последние ставили под вопрос и цивилизационную самодостаточность Руси, и ее богоизбранность, а значит, и ее притязания на универсальный статус.

Главная трудность в выстраивании цивилизационной стратегии заключалась именно в том, что Романовым в отличие от Рюриковичей для укрепления материальных устоев «Третьего Рима» приходилось подтачивать его духовные устои инокультурными нововведениями. Последние ставили под вопрос и цивилизационную самодостаточность Руси, и ее богоизбранность, а значит, и ее притязания на универсальный статус.

Путь, по которому двинулись Романовы, – это путь принципиально иной, чем прежде, универсализации веры посредством расширения локально-московского цивилизационного пространства до общеправославного с центром не в Москве, а в Константинополе. Такая переориентация потребовала приведения богослужения и церковных книг в соответствие с исходным греческим каноном, что было воспринято многими как вероотступничество и привело в конечном счете к религиозному расколу.

Начиная вестернизацию, Москва не ощущала способности собственными силами противостоять духовному влиянию католической и протестантской Европы. Чтобы противостоять, нужны были знания, которых на Руси не было; ее богословская культура находилась в зачаточном состоянии. Особенно заметным это отставание стало после присоединения Украины: в вопросах веры Москва не только не могла претендовать на лидерство по отношению к Киеву, но и вынуждена была пойти к нему в ученичество.

Православной Украине, находившейся в составе Речи Посполитой, ради сохранения своей религиозной идентичности пришлось вступить в жесткую конкуренцию с католицизмом. На ее территории действовал орден иезуитов, строивший школы с бесплатным образованием, устраивавший диспуты, на которых его представители демонстрировали свое превосходство в знаниях, аргументации, полемической изощренности. Украинская православная церковь ответила развитием собственного академического образования и ко времени присоединения к Московской Руси успела сформировать высокообразованную духовную элиту. Приглашение ее представителей в Москву в качестве учителей и сыграло роль культурного моста между Русью и Византией.

Такая опосредованная – через украинскую духовную элиту – связь с греками не могла остановить движение к религиозному и церковному расколу: украинцев, как и греков, в Московии подо-зревали в подверженности католическому влиянию. Но это не заставило отказаться и от выбранного цивилизационного вектора, ориентированного на Византию, – в этом направлении продолжали двигаться и после того, как раскол стал фактом. Соответственно главным звеном цивилизационной стратегии на всем протяжении XVII столетия оставалась вера.

Эта стратегия – в различных формах и с временными отступлениями от нее – будет сопутствовать всему трехсотлетнему правлению династии Романовых. С нее она начинала, ею и закончит свой исторический век, так и не сумев реализовать ее. Отказаться от нее Романовы не смогут, что свидетельствует о цивилизационной несамодостаточности России, дефиците у нее собственного символического капитала. Но и осуществить эту стратегию не смогут тоже – для осуществления не хватит силовых ресурсов. Даже после того, как Петр I, сместив акценты с веры на силу, совершит в данном отношении радикальный прорыв, России суждено будет остаться страной нереализованных цивилизационных проектов.

Петр отказался от византийской или, что то же самое, антитурецкой ориентации своих предшественников, хотя и не сразу. Начал он с азовских походов – историческая и культурная инерция давала о себе знать. Но возможностей в одиночку воевать с Турцией у страны еще не было, а союзников в Европе Петру приобрести не удалось. Вместе с тем длительная поездка за границу убедила царя в бесперспективности цивилизационной стратегии его предшественницы Софьи, суть которой заключалась в европеизации через Украину и Польшу, в заимствовании у первой способов противостояния католическому влиянию, а у второй – ее светской культуры. В условиях религиозного раскола и при ослабленной им церкви такая ориентация не вела ни к восстановлению духовной консолидации, ни к легитимации культурных и технологических заимствований. Говоря иначе, она не способствовала наращиванию государственной силы и военной конкурентоспособности, что было главной целью предшественников Петра, правивших страной после смуты. Это и предопределило осуществленную им радикальную ревизию цивилизационного выбора.

Говоря иначе, она не способствовала наращиванию государственной силы и военной конкурентоспособности, что было главной целью предшественников Петра, правивших страной после смуты. Это и предопределило осуществленную им радикальную ревизию цивилизационного выбора.

Главную ставку Петр сделал на протестантский север Европы. Не в смысле духовного подчинения ему и даже не в смысле поиска места в нем России, а ради форсированного перенесения на русскую почву и военного использования его достижений. Это мотивировалось тем, что протестантский мир стал к тому времени лидером модернизации, а протестантизм не вызывал на Руси такого неприятия и отторжения, как католическое «латинство». Но религиозная мотивация не была в выборе царя определяющей. В петровской России сила отделилась от веры и стала наращиваться помимо нее и даже вопреки ей, что нашло свое институциональное воплощение в ликвидации должности патриарха и превращении церкви в один из государственных департаментов.

Следуя западным образцам, Петр преобразовал религиозное государство в светское, сместив функции упорядочивания в нем от веры к закону. Это соответствовало начавшемуся в Европе движению из первого осевого времени во второе и сопутствовавшим такому движению цивилизационным сдвигам. Именно закон стал в руках реформатора тем инструментом, с помощью которого он осуществил вестернизацию жизненного уклада элиты, принуждая ее к освоению европейских знаний и европейской культуры. Петр пытался придать этому инструменту универсальное значение, декларируя обязательность законопослушания для всех, включая самого себя; при нем даже власть самодержавного царя впервые стала легитимироваться не от имени Бога, а от имени закона. Однако реально она оставалась надзаконной силой, легитимность которой была обеспечена главным образом военными победами Петра. Последние же стали возможны благодаря тотальной милитаризации страны и созданию необходимых для этого институтов: постоянной армии, гвардии, службы тайной полиции. Отсюда, в свою очередь, следует, что Петр, строго говоря, никакого нового цивилизационного качества после себя не оставил: он создал государство, приспособленное для войны, между тем как цивилизационное своеобразие обнаруживает себя лишь в условиях мирной повседневности.

Отсюда, в свою очередь, следует, что Петр, строго говоря, никакого нового цивилизационного качества после себя не оставил: он создал государство, приспособленное для войны, между тем как цивилизационное своеобразие обнаруживает себя лишь в условиях мирной повседневности.

Принцип законности, введенный реформатором в русскую государственную жизнь, не интегрировал Россию в европейское цивилизационное пространство в том числе и потому, что в интерпретации Петра принцип этот не только исключал идею гражданских прав, но и предполагал узаконенное всеобщее бесправие. Преемники Петра довольно быстро осознали, что на таком милитаристском фундаменте долговременно устойчивая государственность существовать не может, и приступили к ее демилитаризации. С цивилизационной точки зрения это означало, что через «прорубленное» реформатором «окно» они двинулись в Европу – не столько ради новых завоеваний, сколько ради освоения и перенесения в Россию базовых оснований ее жизнеустройства. Такое движение в России Романовых продолжалось – с учетом происходивших в самой Европе изменений – в течение всего послепетровского периода. Не без временных откатов, но продолжалось.

Европеизация отечественной государственности осуществлялась в двух основных направлениях.

С одной стороны, универсальность принципа законности из декларативной постепенно – и тоже не без отступлений и исторических зигзагов – превращалась в реальную, распространявшуюся в том числе и на самого самодержца. Сохранившаяся за ним законодательная монополия не отменяла того факта, что в ее границах происходили существенные изменения.

С другой стороны, европеизация российской государственности проявлялась в движении от тотального бесправия к узакониванию прав: сначала в локально-сословном, дворянском, а начиная с 1861 г. – и в общенациональном масштабе. Постепенное придание им статуса всеобщности наряду с универсализацией законности позволяет говорить о том, что послепетровская Россия вслед за Европой осваивала цивилизационные принципы второго осевого времени. Однако частью европейской цивилизации она так и не стала, как не стала и цивилизацией особой и самодостаточной. Культурно расколотая страна, постоянно углубляющая раскол новыми инокультурными заимствованиями, не может обрести собственную цивилизационную идентичность. Она обречена на то, чтобы искать эту идентичность вовне. И Россия продолжала искать ее вплоть до большевистского переворота. Магистральное же направление поиска оставалось тем же, что и во времена Алексея Михайловича. Направление оставалось византийским. Без освобождения от турок Константинополя и установления контроля над ним особый цивилизационный статус России не воспринимался ни достигнутым, ни обеспеченным.

Однако частью европейской цивилизации она так и не стала, как не стала и цивилизацией особой и самодостаточной. Культурно расколотая страна, постоянно углубляющая раскол новыми инокультурными заимствованиями, не может обрести собственную цивилизационную идентичность. Она обречена на то, чтобы искать эту идентичность вовне. И Россия продолжала искать ее вплоть до большевистского переворота. Магистральное же направление поиска оставалось тем же, что и во времена Алексея Михайловича. Направление оставалось византийским. Без освобождения от турок Константинополя и установления контроля над ним особый цивилизационный статус России не воспринимался ни достигнутым, ни обеспеченным.

Резкий поворот Петра в сторону протестантского Запада и успешное освоение его достижений, превратившее страну в сильную и влиятельную военную державу, сами по себе не предопределяли места православной России в католическо-протестантском европейском цивилизационном пространстве, потому что трансформация религиозной государственности в светскую не устраняет религиозную компоненту цивилизационной идентичности. Тем более интересно, что религиозно нейтральные проекты в России все же выдвигались. Интересны же они не тем, что не реализовались и реализоваться не могли, а тем, что появлялись и проводились в жизнь в царствование Екатерины II, отмеченное самым целенаправленным поиском места России внутри европейского цивилизационного пространства.

Первый проект, осуществлявшийся в начале екатерининского царствования и получивший название «северной системы», предполагал обретение Россией места в европейской цивилизации при абстрагировании от своей православной идентичности, но с учетом религиозных различий в Европе. Это было продолжением внешнеполитического курса Петра I: идея «северной системы» заключалась в создании союза с протестантскими странами (Англией и Пруссией с подключением Дании), противостоящего европейскому католическому миру (Франции, Австрии и Испании). Однако к обретению цивилизационной идентичности такая стратегия не вела и не привела: найти своего места в Европе России не удалось.

С ее державной силой европейцы не могли не считаться, в спорах и конфликтах между собой они готовы были искать и искали ее поддержки. Но достаточных культурных предпосылок для выстраивания единой цивилизационной стратегии с Россией не было ни у католических, ни у протестантских государств. При таком положении вещей решающее значение приобретала политическая прагматика, понуждавшая в то время Петербург к сближению не с Лондоном и Берлином, а с Веной: Австрия граничила с Польшей и Турцией – ближайшими соседями России, отношения и конфликты с которыми в значительной степени определяли направление ее внешней политики. Поэтому «северная система» рухнула, не успев сложиться. Цивилизационный проект, продолжавший линию Петра, оказался несостоятельным.

Однако поиск цивилизационной идентичности на этом не только не завершился, но стал еще более энергичным и целеустремленным. Неудачи на севере возвращали российскую политическую элиту на южное направление, к допетровским планам относительно Византии. С той, правда, существенной разницей, что теперь эти планы утратили религиозную окраску: Екатерина пыталась выстроить цивилизационную стратегию светского государства, созданного Петром.

Данная стратегия, вошедшая в историю под именем «греческого проекта», оформилась под влиянием военной победы России над турками, а последовавшее затем присоединение Крыма стало фактическим началом ее реализации. Не вдаваясь в детали этого проекта и идеологические тонкости его обоснования, отметим лишь то, что он не подразумевал уже присоединения Константинополя к России, а тем более – переноса туда ее столицы. Речь шла о том, что императорский престол в освобожденной от османов Греции должен был занять, став родоначальником правящей династии, внук императрицы царевич Константин, которому и имя было дано с учетом его будущей миссии. Тем самым предполагалось не просто обеспечить союз Греции и России при верховенстве последней. Предполагалось, что Россия, будучи наследницей православной Византии, станет и наследницей ее предшественницы, то есть Древней Греции и ее цивилизации. Станет, говоря иначе, преемницей не только Константинополя, но и Афин, – неспроста последние тоже рассматривались как претенденты на роль столицы возрожденной Греции.

При осуществлении «греческого проекта» вопрос о месте России в Европе снимался сам собой: в этом случае она получала возможность прочно обосноваться не только в европейском пространстве, но и в европейском времени. Более того, государство, находившееся в преемственной связи с древними Афинами, оказывалось укорененным в этом времени глубже, чем государства западноевропейские, ибо те считались и считали себя сами преемниками более позднего – по отношению к Афинам – Рима.

Политическая прагматика гораздо лучше соотносилась с «греческим проектом», чем с «северной системой». Если роль преемницы Афин Екатерина отводила России, то преемницей Рима в ее стратегии выступала Австрия, правители которой сохраняли титул императоров Священной Римской империи. Религиозные различия между странами отодвигались при этом на второй план: в эпоху утверждения светских государств истинность веры не воспринималась уже как определяющий критерий, на основании которого можно судить об оправданности их международных амбиций.

Союз, заключенный с Австрией, и ее готовность участвовать в разделе Османской империи не означали, однако, что «греческий проект» имел шансы на осуществление. Его реализация привела бы к резкому изменению баланса сил в Европе, что не могло получить поддержки у других держав, противостоять которым Россия и Австрия были не в состоянии. «Греческий проект» Екатерины – это впечатляющая утопия, после смерти императрицы почти сразу и навсегда забытая и оставившая после себя разве что греческие названия крымских городов, данные им вместо прежних татарских. Но именно его заведомая утопичность, не замеченная чуждой прожектерства Екатериной, позволяет лучше понять, насколько острым и актуальным воспринимался в России после обретения ею державного статуса вопрос цивилизационной идентичности. Поэтому разработка новых цивилизационных стратегий продолжилась и в постекатерининские времена.

Суть этих стратегий при всех их различиях сводилась, однако, к одному и тому же, а именно – к возвращению веры, отодвинутой Петром I на периферию государственной жизни, при сохранении и упрочении петровского синтеза силы и законности. То были ответы на вызовы, шедшие из революционной Европы и понуждавшие к коррекции внутренней и внешней политики и ее идеологических обоснований.

Россия располагала достаточной силой, чтобы претендовать на восстановление в Европе монархической законности, поколебленной французской революцией и последовавшей за ней экспансией Наполеона в соседние (и не только соседние) страны. Унаследованная от Петра I и его преемников державная мощь позволяла, как казалось, оставить в прошлом послепетровские поиски своего места в европейской цивилизации и выступить в роли ее спасителя, обеспечив тем самым доминирование в ней. Единственное, чего для этого не хватало, – духовно-культурной составляющей, без которой любые цивилизационные проекты, предполагающие консолидацию разных стран, заведомо несостоятельны.

Православие на такую консолидирующую роль претендовать не могло – навязать его католическо-протестантской Европе было невозможно. Поэтому при императоре Павле начала оформляться новая цивилизационная стратегия, которая обрела законченный вид при Александре I в учрежденном по его инициативе Священном союзе. Об этом мы уже говорили. Здесь же достаточно повторить, что речь шла о возвращении в государственную идеологию религиозной веры, в которой конфессиональное своеобразие православия отодвигалось на второй план ради утверждения общехристианской цивилизационной общности при главной роли в ней России.

Уязвимость новой стратегии заключалась в том, что она основывалась на превосходстве в силе и потому вовлеченными в ее осуществление Австрией и Пруссией воспринималась не как добровольный стратегический выбор, а как вынужденная временная необходимость. Уязвимость ее заключалась и в том, что она не имела глубоких культурных корней и в самой России. Опираясь на державную идентичность, актуализированную войной с Наполеоном и победой над ним, стратегия эта не соотносилась с идентичностью православной и соответственно с большинством населения страны.

Между тем разгром Наполеона, его изгнание из Франции и восстановление там монархии не подвели исторической черты под революционной эпохой: революции вспыхивали в разных концах Европы снова и снова. Россия, до которой они еще не докатились, стала искать способы их предупреждения. Это привело к очередной коррекции ее цивилизационной стратегии.

Учитывая, что Европу сотрясали массовые движения вырывавшихся из-под правительственного контроля народных низов, новая стратегия была ориентирована именно на народ и его идентичность. Надконфессиональный христианский универсализм Священного союза с ней не сочетался. Не соотносилось с этой идентичностью и возвращение к светской государственности Петра, синтезировавшей силу и закон при маргинализации веры. Ответом на шедшие из Европы вызовы стала частичная реанимация идеологических основ государственности допетровской, то есть религиозно-православной. Формула графа Уварова: «православие, самодержавие, народность», – переодевавшая Петербургскую Россию в идеологическое платье Московской Руси, возрождала государственный статус веры и ее главную роль в обеспечении духовного единения власти и народа. Но одновременно эта формула была и заявкой на новый цивилизационный проект, альтернативный цивилизации европейской, которая в пору обрушившихся на нее революционных потрясений многим в России стала казаться лишенной будущего. Это был проект самобытной российской цивилизации, призванной и способной предотвращать революции.

Неосознававшаяся парадоксальность такой стратегии заключалась в том, что цивилизационное здание предполагалось возвести на фундаменте культуры, цивилизацией не затронутой. Его предполагалось возвести на почве архаичной культуры крестьянского большинства, законсервированного в догосударственном состоянии. «Замораживание» передельно-общинного жизненного уклада блокировало универсализацию принципа законности, а тем самым – укоренение народного большинства в цивилизации первого осевого времени, не говоря уже о втором. Славянофильская апология совести как более высокой, чем закон, инстанции реально представляла собой романтизацию локального и неформализованного обычного права, по которому продолжала жить российская деревня. Если учесть, что в некрестьянских слоях населения со времен Петра I принцип законности постепенно приживался и даже доводился до узаконивания сословных прав, то суть очередного цивилизационного проекта Романовых станет очевидной.

Это был проект сохранения статус-кво, переводивший культурный раскол в раскол цивилизационный. Но расколотая цивилизация не может считаться цивилизацией по определению.

Революцию, ради предотвращения которой был выдвинут и осуществлялся данный проект, с его помощью предотвратить не удалось. Поэтому его пришлось признать несостоятельным. Но и заменить его оказалось нечем. Вынужденная универсализация принципа законности, распространение его на до того неприкосновенное самодержавие, которое после 1905 г. впервые было ограничено юридически, было равнозначно констатации цивилизационной несамодостаточности России Романовых: ограничение самодержавия лишало ее единственного субъекта самобытного цивилизационного проектирования. Об этой несамодостаточности свидетельствовало и столь же вынужденное законодательное расширение гражданских прав, доведенное до права свободного выхода из общины. То было движение в сторону другой, европейской, цивилизации, входившей во второе осевое время. Но в условиях, когда народное большинство прочно не обосновалось еще и в первом, европеизация страны натолкнулась на препятствия, оказавшиеся непреодолимыми.

Когда сегодня говорят об «уникальной российской цивилизации», хочется понять, о чем именно идет речь. Ведь в поисках цивилизационного своеобразия Россия на протяжении своей истории использовала различные комбинации силы, веры и закона, ни одна из которых не стала окончательной и каждая из которых в значительной степени подвергала ревизии, порой радикальной, комбинацию предыдущую.

Можно ли, например, считать, что православно-византийская стратегия Алексея Михайловича и религиозно-нейтральный «греческий проект» Екатерины II лежат в одной цивилизационной плоскости? Что у них общего – кроме того, разумеется, что оба они выдвигались самодержавной властью?

Можно ли, далее, утверждать, что своеобразие российской цивилизации включает в себя ту комбинацию силы и узаконенного всеобщего бесправия, которая была характерна для милитаристской государственности Петра, или то сочетание силы, узаконенных прав и чрезвычайных законов, защищавших государство от общества, которое сложилось после реформ Александра II?

Имеют ли, наконец, какое-то отношение к уникальности российской цивилизации те юридические ограничения самодержавия, которыми было отмечено последнее десятилетие Романовых, и те законы, которые демонтировали сельскую общину? Это подтверж-дение уникальности или отступление от нее (если да, то в каком направлении)?

И последнее: как оценить тот факт, что именно настаивание на цивилизационной особости и исключительности обернулось для России катастрофой 1917 г.?

Отечественная элита продолжала придерживаться самобытной цивилизационной стратегии на протяжении всех пореформенных десятилетий, пытаясь синтезировать ее православную компоненту с панславистской. Верхи российского общества не могли примириться с тем, что русская государственность начиная с Крымской войны обнаружила упадок своей былой силы – не только в отношениях с другими странами, но и внутри собственной страны. Этот дефицит силы элита надеялась, как и во времена Алексея Михайловича, восполнить посредством укрепления веры. Изгнание из нее турок открывало, как казалось, историческую дорогу к объединению православного славянского мира под эгидой России, а тем самым и дорогу к альтернативной по отношению к Европе цивили-зации.

Конечным результатом такой ориентации оказалось, как известно, втягивание России в Первую мировую войну, поражение в которой и вынесет окончательный приговор православно-пансла-вистской цивилизационной стратегии. То была инерционная попытка пролонгации религиозного универсализма первого осевого времени в условиях, когда и сама Россия успела уже далеко продвинуться в освоении принципов второго, подтверждая тем самым основательность притязаний этих принципов на универсальность, альтернативную религиозной. Так что же все-таки имеется в виду, когда говорится об «уникальной российской цивилизации»? Жизненная реальность или невоплощенные проекты?

Впрочем, то, что не удалось Романовым, а потом и унаследовавшему мечту о Константинополе Временному правительству, через три десятилетия после отречения от престола их последнего представителя России все же удастся частично осуществить. Константинополь ей, правда, так и не достанется, но почти весь славянский мир окажется под ее контролем. Это будет сделано в ходе реализации другого цивилизационного проекта, вошедшего в историю под именем коммунистического. Однако его жизнь окажется по историческим меркам совсем недолгой, а вопрос о цивилизационном выборе и для посткоммунистической России остается открытым.

Династии Романовых, принявшей страну после Смуты, предстояло восстановить и укрепить поколебленную государственность, обеспечить внутреннюю стабильность и военно-технологическую конкурентоспособность на внешней арене. Решая эти задачи, Романовым с самого начала приходилось осуществлять преобразования, которые задали вектор развития России на столетия вперед, предопределив как ее последующие достижения, так и трудности, с которыми она столкнется и которые в конечном счете окажутся неодолимыми.

Эту идею Романовы пронесли через все свое трехвековое царствование. Она оформлялась в разные цивилизационные проекты – религиозные и светские, ни один из которых осуществить не удалось. Такая же участь постигла в конечном счете и «неконстантинопольский» проект Священного союза, выдвинутый Александром I и предполагавший формирование общехристианской цивилизационной общности под эгидой России. Но уже сам факт такого перманентного проектирования свидетельствовал о цивилизационной несамодостаточности России. Чтобы обрести цивилизационную идентичность, недостаточно ни громких военных побед, ни огромной и постоянно приращиваемой территории. Для этого нужно иметь фиксированное место не только в мировом пространстве, но и в мировом времени, для чего, в свою очередь, необходим и соответствующий символический капитал.

У России, принявшей веру от греков, побежденных и подчиненных впоследствии иноверцами-турками, такого капитала не было. Его приходилось искать вовне. Иными словами, чтобы обрести свое место в мировом историческом времени, нужно было приобрести ту часть мирового пространства, овладение которой символизировало бы укорененность в мировом времени. Византия была такой частью. Но овладеть ею России не удалось. Ее притязания на Константинополь закончились втягиванием в мировую войну и обвалом государственности.

Вопрос об обретении цивилизационной идентичности вставал перед Россией Романовых тем острее, чем дальше они продвигались – добровольно или вынужденно – по пути европеизации, переходя от заимствования научных знаний и технологий к заимствованию принципов европейского жизнеустройства, потому что эти принципы плохо соотносились с основополагающими принципами самодержавия – главного и единственного политического инструмента, скреплявшего расколотый социум. Пока цивилизационные проекты представляли собой различные комбинации силы и веры, а закон был лишь вспомогательным средством защиты власти от бесправных подданных, находившимся под контролем самодержца, они фундамент государственности не затрагивали. Но в нем образовались трещины, когда при Екатерине II появились законы, отмене не подлежавшие и государевой воле неподвластные. Инородным телом в самодержавной государственности были и защищенные законом гражданские права. Они были инородными уже тогда, когда предоставлялись как сословные привилегии, а тем более становились таковыми по мере распространения на все население и доведения до прав политических.

Послепетровские цивилизационные проекты Романовых призваны были идеологически интегрировать в российскую государственность европейские цивилизационные принципы второго осевого времени, придававшие закону и правам личности универсальное значение. Но универсальность закона и права вступала в неразрешимый конфликт с универсальностью самодержавия. Гибридные политические идеалы, соединявшие самодержавно-авторитарный принцип с либеральным и демократическим, ставили эту универсальность под сомнение.

Их воплощение в жизнь, европеизируя Россию, в европейскую цивилизацию ее не вводило. И не только потому, что подавляющее большинство населения страны к началу XX столетия не обосновалось еще в первом осевом времени, не освоило письменную культуру и руководствовалось в своей повседневной жизни обычаем, а не законом. Европейская цивилизация двигалась от примата государства к приоритету личности, права которой узаконивались как естественные, данные человеку от рождения. Романовы же пытались соединить права личности с верховенством государства в лице самодержавной власти. Поэтому эти права считались не естественными, а дарованными. И поэтому же самодержавие, на исходе своего исторического срока юридически себя ограничив и изъяв слово «неограниченное» из законодательства, сохранило за собой статус самодержавия. Но то были паллиативы, свидетельствовавшие о том, что страна, заимствуя цивилизационные принципы европейского жизнеустройства, пыталась сохранить и свою собственную цивилизационную идентичность, которую, однако, так и не сумела обрести.

После того, как обнаружили свою несостоятельность светские проекты Екатерины II и стала осознаваться стратегическая ненадежность общехристианского Священного союза, у Романовых оставался для цивилизационного проектирования единственный ресурс – православная вера. Поэтому они стремились возродить ее былую государственную роль, переодевая светскую государственность Петра I в старомосковские религиозные одежды. Но вера могла обеспечить России особый цивилизационный статус, то есть укоренить ее в мировом историческом времени, только в случае объединения под ее патронажем всех православных народов и овладения символическим капиталом находившейся под властью османов Византии. Это означало ставку на войну, выиграть которую России было не суждено. Неудачи же в войне привели к крушению последнего цивилизационного проекта Романовых и выявили исчерпанность исторических ресурсов, которыми располагала отечественная самодержавно-монархическая государственность.

[1] Прохоров, Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. – М., 1978. – С. 3–4.

Нравственный идеал – недостижимое, но необходимое условие индивидуального и общественного бытия

Понятие нравственного идеала

Определение 1

Нравственный идеал – это тип представления людей о совершенной личности, которая воплощает в себе лучшие моральные качества и представляет собой образец для подражания, эталон поведения; цель, на достижение которой человек должен направлять все усилия.

Основой нравственного идеала выступает неудовлетворенность людей собственной жизнью, стремление ее улучшить, достичь счастья через нравственное самосовершенствование или преобразование существующей действительности.

Содержание нравственного идеала может изменяться, в нем отражены потребности и стремления людей, живущих в разные исторические эпохи. Олицетворением нравственного идеала можно считать легендарную личность – Христа, или исторического деятеля и мыслителя – Сократа , литературного персонажа – Овода, либо реально живущего человека – часто это киноактер. При этом образ морально совершенной личности, являющийся законченным образцом, готовой моделью поведения, не может содержать в себе все богатство моральных качеств, черт характера, которые имеют положительное значение для других людей. В связи с этим человек в своей жизни стремится не только к достижению того или иного нравственного идеала, но и руководствовался такими моральными принципами и законами, позволяющими ему свободнее принимать самостоятельные решения относительно конкретных ситуаций и соответствовали собственным убеждениям.

Нравственный идеал находится в тесной связи с общественным идеалом, так как выполнение многих моральных требований, обращенных к личности, например, быть справедливым, невозможно без перемен в самом обществе. Помимо этого, понятие справедливости относится не только к человеку, оно является базисом и общественного идеала как представления о совершенном и наилучшем общественном устройстве.

Понятие «нравственный идеал» в своем историческом развитии выступает как непременная составляющая духовной культуры, которая, в свою очередь, отражена в повседневных событиях, в произведениях искусства, религиозных и научных трудах. Рассматривая это положение необходимо прийти к понятию нравственного идеала.

Идеал – это:

- наиболее общее, универсальное и абсолютное нравственное представление о благом и должном;

- образ совершенства в межличностных отношениях;

- высший безусловный образец нравственной личности.

В философском словаре дано следующее определение:

Определение 2

Нравственный идеал – это представления о нравственном совершенстве, которое чаще всего выражается образом личности, воплощающее моральные качества, которые могут выступать как высший моральный образец.

Рассматривая нравственные системы, особенно важно понимать соотношение в них действительности и идеал. К такой точке зрения показательны два исторически сложившихся подхода – натуралистический и трансцендентальный. В рамках натуралистического подхода выделяют три трактовки термина «идеал»:

- рассмотрение идеала в качестве результата обобщения и абсолютизации того, что является предметом человеческих потребностей;

- идеал – это результат обобщения норм и правил или отвлечение этого содержания от конкретных задач действия, то есть понятие идеала сблизили с понятием поведенческих норм;

- идеал представлен требованием или ценностью, которая вытекает из социальной или индивидуальной действительности, который также раскрывает перед человеком более обширные перспективы, то есть идеал сохраняет образ совершенства. Но в таком случае идеал сводится к ценностной ориентации или поведенческим установкам, и при этом лишен универсальных и абсолютных характеристик.

В рамках трансцендентального подхода идеал рассматривают в качестве существующего вне зависимости от реальности, и дается человеку непосредственно в получаемом им нравственном опыте, что противоречит реальности и фактам. Данный подход характерен русской религиозной философии, что отражено в работах таких мыслителей, как Ильин И.А., Бердяев Н.А., Лосский И.О. и др., создавших собственную религиозную систему, но опирающихся на факты, а потому приводящих идеальные проявления религиозного подвига или общинной жизни.

Нужно отметить, что вопрос происхождения идеала и на сегодняшний день не выяснен до конца. Однако от идеала зависит определения содержания добра и зла, должного, правильного и неправильного, что отражается в культуре.

Влияние современности

При коммунистическом строе нравственные идеалы должны были служить становлению и укреплению существующего строя. Показатели высокой морали в современном обществе – гармонично развитая личность человека. Он отличается стремлением к нравственному совершенству. Общество к своим членам предъявляет некоторые моральные требования. В совокупности все они образуют модель полноценно развитой личности. При постоянном обогащении и пополнении чем-то новым, в них отражается развитие нравственной практики социалистического социума.

Замечание 1

Общество в период социализма выводило на первое место личностную культуру, активную гражданскую позицию, чувство общественного долга, нерасхождение слов с делами, честность.

Современные нравственные идеалы имеют активный и действенный характер, связанный с социальными потребностями. Они преобладают реальные очертания в социалистическом взаимодействии членов общества. Моральные устои современного мира активно работают в области самосовершенствования, нравственного воспитания и саморазвития. Плеханов говорил о том, что человек становится тем выше в нравственном плане, чем активнее он стремится к достижению общественного идеала. Однако даже во времена социализма, высокоморальные показатели не совпадали с реальностью и шли на шаг впереди. Они ставят перед каждым человеком ряд целей, предполагающих постоянное движение, непрерывный процесс развития. Повышение социальной активности индивида, совершенствование социальной политики и морального воспитания – это все, работая согласованно, позволяет разрешать противоречия, которые возникают между действительностью и нравственным идеалом.

Проблема идеала в философии. Искусство и коммунистический идеал

Проблема идеала в философии

Проблема идеала сложна и многогранна. И в первую очередь, естественно, возникает вопрос о том, какое место занимает понятие идеала в теории [106] отражения, как оно может быть интерпретировано с точки зрения этой теории. В самом деле, теория отражения учит, что правильно и истинно лишь такое знание, которое отражает то, что есть в действительности. А в идеале выражается не то, что есть, а что должно быть или то, что человек хочет видеть. Можно ли истолковать желаемое, или должное, с точки зрения теории отражения? Иными словами, может ли быть «истинным» идеал?

Философия давно усмотрела здесь трудность и давно же пыталась ее разрешить. Материалисты прошлых эпох упирались в эту проблему в ходе своей борьбы против церковно-идеалистических учений, против религиозного идеала и старались решить ее в согласии с теорией отражения, с одной стороны, и с требованиями реальной жизни — с другой. Но сделать это удалось лишь Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, и именно потому, что они были не просто материалистами, но материалистами-диалектиками. Посмотрим же, как это произошло.

«Бог сотворил человека по образу и подобию своему», — говорится в известной книге; а человек отплатил ему за это той же черной неблагодарностью, с ядовитой иронией добавил автор другой книги. А если отставить в сторону шутки и сказки, развил ту же мысль третий автор, то надо прямо и ясно сказать, что Человек создал бога точно так же, как создал он книги и статуи, хижины и храмы, хлеб и вино, науку и технику; поэтому запутанный вопрос о том, кто кого и по какому образцу создал, разрешается в простой и ясной истине: Человек создал самого себя, а потом и свой собственный автопортрет, назвав его «богом». Так что под видом «бога» Человек познавал самого себя и поклонялся лишь самому себе, думая, что он познает какое-то другое, нежели он сам, существо, и религия на самом деле всегда была лишь зеркалом, отражавшим Человеку его собственную физиономию.

Но в таком случае, ухватился за это объяснение четвертый мыслитель, автор Библии был, по существу, совершенно прав, только он выразил ту же мысль применительно к иллюзиям своего века: да, Человека действительно создало существо, изображенное на иконе, [107] ибо икона — только портрет Человека, созданный самим Человеком. А если так, то нет ничего плохого в том, что Человек старается подражать во всем нарисованному на портрете персонажу. Ведь художник, рисуя свой собственный портрет, старательно скопировал в нем одни лишь плюсы, одни лишь достоинства живого, грешного человека, и в виде «бога» Человек изображен исключительно с лучшей его стороны. «Бог» лишь псевдоним Идеального Человека, идеально-поэтическая модель Совершенного Человека. Идеал, заданный Человеком самому себе, Высшая Цель человеческого самоусовершенствования… А все дурные, все злые и подлежащие преодолению человеческие черты тот же художник изобразил на другом автопортрете, названном им «Дьявол».

Так что «бог» — вовсе не натуралистическое изображение грешного и реального земного Человека, который представляет собой и «бога» и «дьявола» в одном едином лице, в сплаве. «Бог» — это Человек, каким он должен быть или стать в результате своего собственного самоусовершенствования, а «Дьявол» — тот же Человек, каким он не должен быть, каким он должен перестать быть в результате того же самого процесса самовоспитания, то есть идеальная модель человеческого несовершенства и зла.