Анализ повести Н.В. Гоголя «Невский проспект»

Похожие презентации:

Н.В. Гоголь «Невский проспект»

Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (По повести Н.В. Гоголя «Невский проспект»)

Повесть Н.В. Гоголя «Невский проспект»

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ маленького человека в литературе

Н.В.Гоголь «Невский проспект»

Невский проспект. Петербург глазами героев Гоголя

Н.В. Гоголь, повесть «Шинель»

Повесть Н.В. Гоголя «Нос»

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель»

Повесть Н.В. Гоголя «Портрет»

Анализ повести Н.В.Гоголь

«Невский проспект»

Выполнили: Тристень Дарья, Сороколат Ксения, Шаболкина

Каролина, Пономарёва Дарья, Вашурина Настя 102 группа

Сюжет

• События разворачиваются в Петербурге, и всё

начинается с Невского проспекта. Именно

здесь вечером поспорили два приятеля,

поручик Пирогов и художник Пискарев. После

спора они разошлись в разные стороны. Мы

Мы

злоключения Пискарева и Пирогова: художник

в итоге покончил с собой, а поручик сумел

пережить унижение и сохранить бодрость

духа.

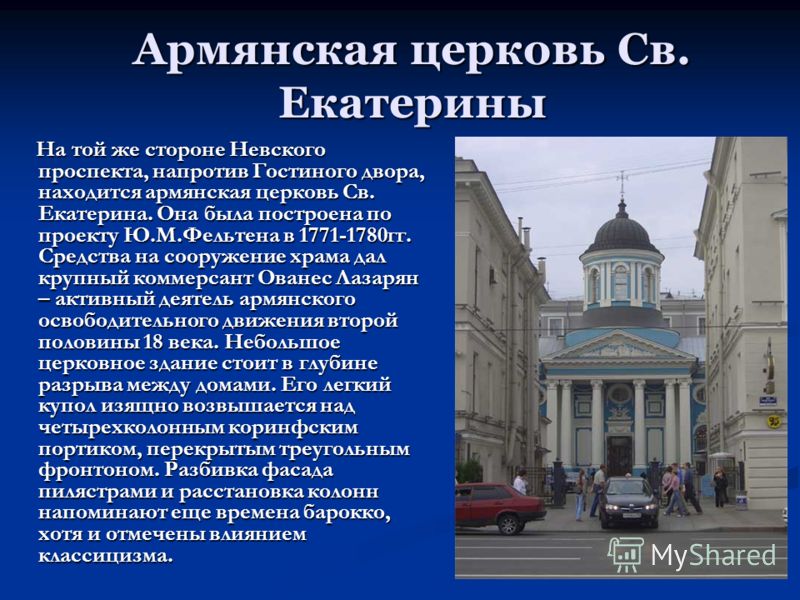

Образ Санкт-Петербурга

• В повести «Невский проспект» Петербург – это

город лжи и праздности. Жителей города

привлекает бесцельная прогулка по проспекту,

во время которого они демонстрируют себя

миру. Для жителей не важно, что внутри,

гораздо важнее то, что снаружи.

• Всё, что можно увидеть в Петербурге,

описанном в этом произведении – это

безликая толпа, которой только и нужно, что

выставить себя в выгодном свете,

приукрасить. В этом город

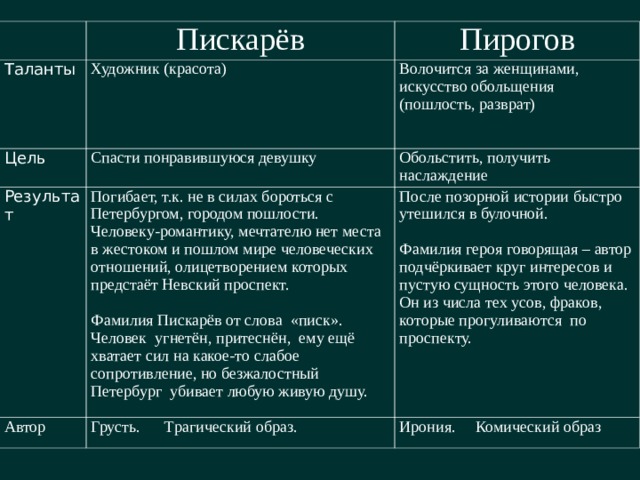

Главные герои

• Пискарев –небогатый художник и идеалист.

Встретив очаровательную брюнетку, увязался за

ней. Полюбив девушку, Пискарев искренне

надеялся жениться на ней и уберечь от разврата.

Однако реальность оказалась настолько

беспощадной, что художник-идеалист покончил с

собой.

• Пирогов –поручик, смотрящий на жизнь

поверхностно и с весёлым цинизмом.

Говорящие фамилии

• Пискарев представлен маленькой рыбкой,

живущей в огромном океане, среди других

непохожих на него. Его можно сравнить с

маленькой рыбкой – пискарем.

• Пирогов же, как подмечает сам автор,

полностью оправдывает свою фамилию. Он

убивает горе, съев пару пирожков.

Черты героев и род занятий.

• Пискарев — художник,

живет в Петербурге,

носит фрак и плащ. Он

очень наивен, любит

рисовать и ,

кажется,талантлив. На

людей не смотрит,

живет в своем мире…

Он беден, порой пьет

только чай в крошечной

комнатке и беседует о

прекрасном. Онромантик.

• Пирогов — молод, живет

в Петербурге. Офицер,

поручик, очень рад

этому. У него много

талантов, замечает

декламировать

Дмитриева, и пускать

кольца дыма

Тематика и Проблематика

• Тематика: судьба «маленького человека» в большом городе, с его

ярко выраженными социальными контрастами, вызывающими в

людях внутренний конфликт между представлениями об идеале и

суровой реальностью жизни.

• Проблематика: Писателем раскрывается нравственная

проблематика. Так, семнадцатилетняя девушка, в которую влюбляется

художник, несмотря на свой юный возраст, уже глубоко погрязла в

пучине порока. Она с презрением отвергает предложение Пискарева

изменить свою жизнь и стать примерной супругой, ей это попросту

неинтересно.

Средства художественной

выразительности

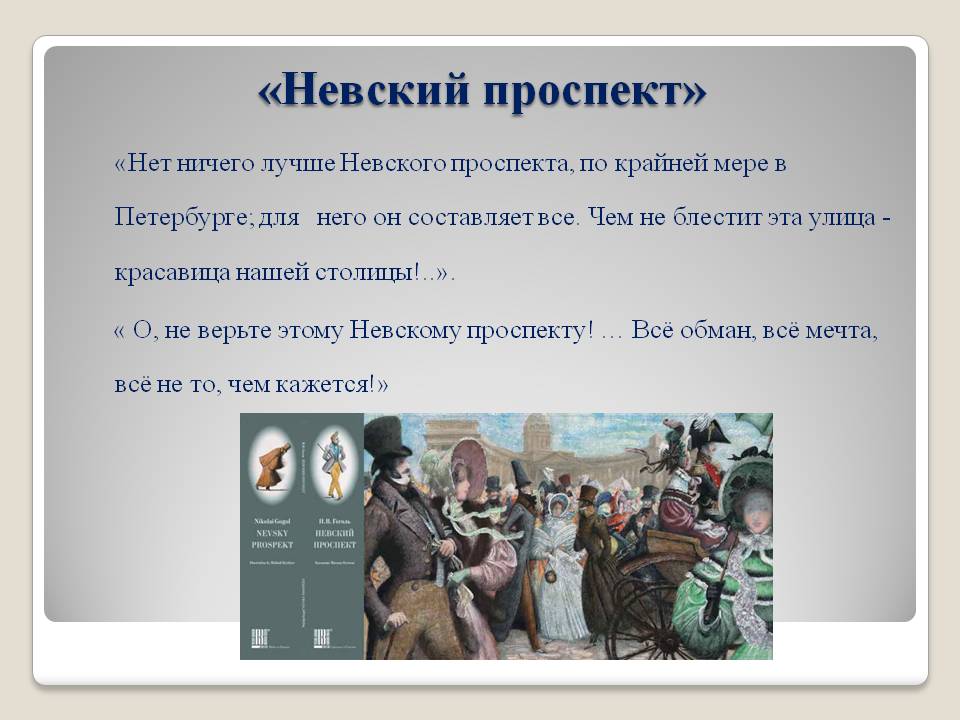

• Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней

мере в Петербурге; для него он составляет все. Гипербола.

• …голова гладка, как серебряное блюдо –

сравнение

• пахнет одним гуляньем – метафора

• плотные содержатели магазинов – эпитет

• мальчишек … бегущих молниями – сравнение

Спасибо за внимание!

English Русский Правила

19. Петербургские повести, как художественное целое. Место каждой из повестей в формировании пафоса сборника. Идейно художественный анализ повести «невский проспект».

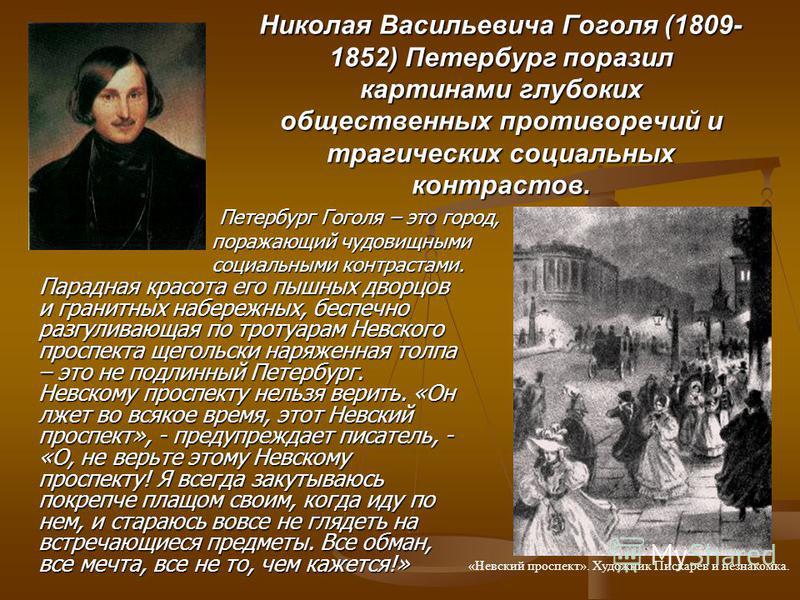

Пребывание в Петербурге раздвинуло

горизонты опыта Гоголя, расширило его

знания «подлой современности»,

«безмозглого класса», правящего родиной. Глубоко отрицательные впечатления и

горестные размышления, вызванные жизнью

Гоголя на берегах Невы, в значительной

мере сказались в так называемых

«Петербургских повестях», созданных в

1831—1841 годах (в печати стали появляться

с 1835 года).

Глубоко отрицательные впечатления и

горестные размышления, вызванные жизнью

Гоголя на берегах Невы, в значительной

мере сказались в так называемых

«Петербургских повестях», созданных в

1831—1841 годах (в печати стали появляться

с 1835 года).

Все «Петербургские повести» связаны общностью проблематики (власть чинов и денег), единством основного героя (разночинца, «маленького» человека), целостностью ведущего идейного пафоса (развращающая сила денег, разоблачение вопиющей несправедливости общественной системы). Они правдиво воссоздают обобщенную картину Петербурга 30-х годов, отражавшую концентрированно социальные противоречия, свойственные всей тогдашней нашей стране.

При главенстве сатирического принципа изображения Гоголь особенно часто обращается в этих повестях к фантастике и излюбленному им приему крайнего контраста. Он был убежден, что «истинный эффект заключен в резкой противоположности». Но фантастика в той или иной мере подчинена здесь реализму.

В «Невском проспекте», опубликованном

во второй части сборника «Арабески»

(1835), Гоголь отразил шумную, суетливую

толпу людей самых различных сословий,

разлад между возвышенной мечтой

(Пискарев) и пошлой действительностью,

противоречия между безумной роскошью

меньшинства и ужасающей бедностью

подавляющего большинства, торжество

эгоистичности, продажности, «кипящей

меркантильности» (Пирогов) столичного

города. В повести «Нос», впервые

напечатанной в «Современнике» (1836, т.

3), рисуется чудовищная власть чиномании

и чинопочитания. Углубляя показ нелепости

человеческих взаимоотношений в условиях

деспотическо-бюрократической субординации,

когда личность, как таковая, теряет

всякое значение, Гоголь искусно использует

фантастику. Абсурдность действительности

определяет и абсурдность формы ее

художественного воплощения.

В повести «Нос», впервые

напечатанной в «Современнике» (1836, т.

3), рисуется чудовищная власть чиномании

и чинопочитания. Углубляя показ нелепости

человеческих взаимоотношений в условиях

деспотическо-бюрократической субординации,

когда личность, как таковая, теряет

всякое значение, Гоголь искусно использует

фантастику. Абсурдность действительности

определяет и абсурдность формы ее

художественного воплощения.

В повести «Портрет» Гоголь, откликаясь

на широкий круг проблем, связанных с

искусством, более глубоко изложил свои

суждения о его сущности и назначении.

Начальная редакция этого программного

произведения вошла в первую часть

«Арабесок» (1835). Осуждая натурализм и

ложную идеализацию, писатель считал

предметом искусства лишь прекрасное,

высшим выраженаем которого является

божественное, христианское. В этом

ограничении тематики искусства сказалось

влияние на писателя реакционно-романтических

теорий. В критической литературе

указывалось на переклички этого

произведения с повестями о художниках

не только Гофмана, но и Бальзака (

«Неведомый шедевр»), Ваккенродера и

Тика ( «Об искусстве и художниках.

Во второй редакции «Портрета», напечатанной в «Современнике» (1842) и являющейся апологией реализма, объектом искусства прокламируется уже вся действительность, ее прекрасное и безобразное, высокое и низкое. Справедливо утверждая высокий идеал искусства, Гоголь в то же время пытается сблизить его с религией. Поддаваясь воздействию реакционно-идеалистической эстетики, впадая в заблуждение, писатель выдвигает перед искусством задачу успокоения и примирения. Так в противоречивом мировоззрении автора «Портрета» прорывались зачатки религиозно-мистических суждений. Но в обеих редакциях «Портрета» раскрывается губительная, развращающая власть денег.

В повести «Записки сумасшедшего»,

вошедшей во вторую часть «Арабесок»

(1835), писатель отобразил пошлость

стремлений чиновно-бюрократического

сословия, ограниченных чинами, орденами,

карьерой, и трагическую судьбу «маленького»

человека, ощущающего явную несправедливость

окружающих его обстоятельств, страдающего

от социальной ущемленности и

неполноценности.

В повести «Шинель» Гоголь с подлинно артистическим искусством воссоздает контраст между бесчеловечной средой, вызывающей негодование, и ее жертвой, возбуждающей сострадание. Для изображения среды, в особенности ее более или менее важных персон, олицетворяющих бездушие правительственного механизма, используются средства сатиры: в виде уничтожающего каламбура, едкой шутки и т.д.

Тема „маленького“, бесправного человека, идеи социального гуманизма и протеста, так громко прозвучавшие в повести „Шинель“, сделали ее этапным произведением русской литературы. Она стала знаменем, программой, манифестом натуральной школы, открыла собой вереницу произведений об униженных и оскорбленных, несчастных жертвах самодержавно-бюрократического режима, взывающих о помощи, и прокладывала путь последовательно-демократической литературе. Эту великую заслугу Гоголя отметили и Белинский, и Чернышевский.

Анализ повести «Невский проспект»

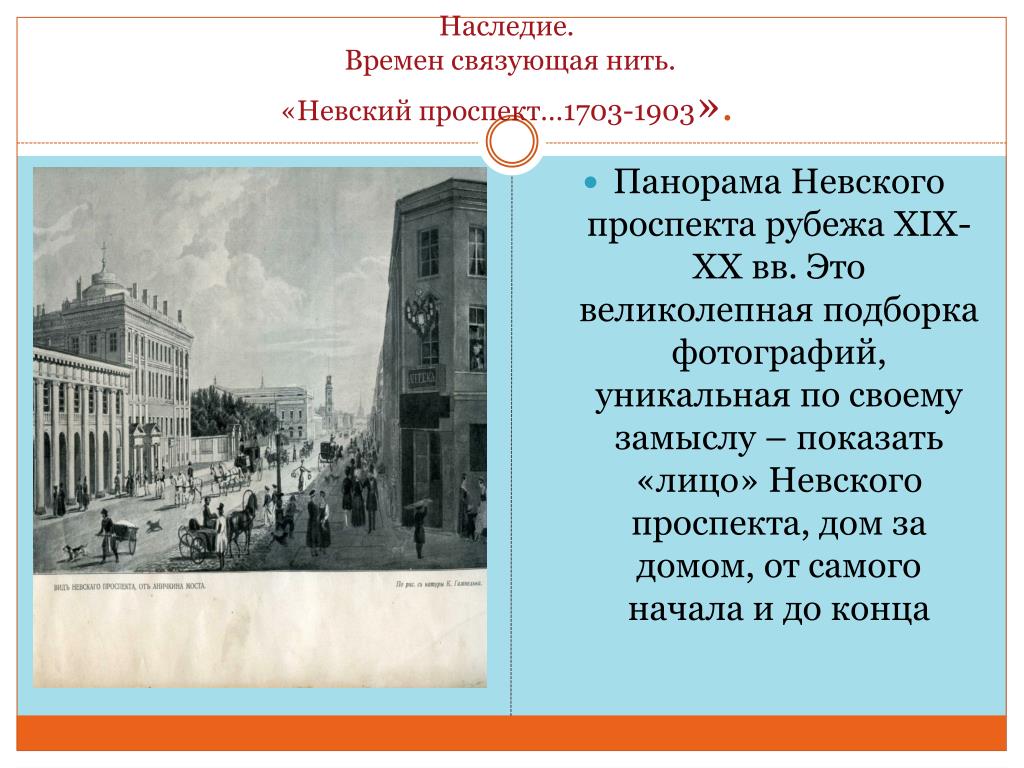

Тема Петербурга в

творчестве писателей XIX века занимает

отнюдь не последнее место. Город,

построенный вопреки всем законам

природы, по воле одного только человека;

город, созданный за небывало короткий

срок, словно в сказке; город, ставший

воплощением различных человеческих

противоречий, символом извечной борьбы

благополучия с нищетой, великолепия с

уродством, — таким Петербург предстает

перед нами в произведениях А. С. Пушкина,

Н. В. Гоголя, многих писателей так

называемой натуральной школы.

Оценка

Петербурга всегда была неоднозначна:

ненависть и любовь сплетались воедино.

Именно сюда стремились, будучи молодыми,

самые выдающиеся деятели России, здесь

они превращались в замечательных

писателей, критиков, публицистов. В

Петербурге осуществлялись их честолюбивые

мечты. Но с другой стороны, здесь им

приходилось терпеть унижение и нужду;

город будто засасывал людей в болото

-болото пошлости, глупости, показной

роскоши, за которой нередко скрывалась

крайняя нищета, и центром этого болота,

сердцем Петербурга был знаменитый

Невский проспект.

Н. В.

Гоголь в повести «Невский проспект»

писал; «Нет ничего лучше Невского

проспекта, по крайней мере, в Петербурге;

для него он составляет все».

Город,

построенный вопреки всем законам

природы, по воле одного только человека;

город, созданный за небывало короткий

срок, словно в сказке; город, ставший

воплощением различных человеческих

противоречий, символом извечной борьбы

благополучия с нищетой, великолепия с

уродством, — таким Петербург предстает

перед нами в произведениях А. С. Пушкина,

Н. В. Гоголя, многих писателей так

называемой натуральной школы.

Оценка

Петербурга всегда была неоднозначна:

ненависть и любовь сплетались воедино.

Именно сюда стремились, будучи молодыми,

самые выдающиеся деятели России, здесь

они превращались в замечательных

писателей, критиков, публицистов. В

Петербурге осуществлялись их честолюбивые

мечты. Но с другой стороны, здесь им

приходилось терпеть унижение и нужду;

город будто засасывал людей в болото

-болото пошлости, глупости, показной

роскоши, за которой нередко скрывалась

крайняя нищета, и центром этого болота,

сердцем Петербурга был знаменитый

Невский проспект.

Н. В.

Гоголь в повести «Невский проспект»

писал; «Нет ничего лучше Невского

проспекта, по крайней мере, в Петербурге;

для него он составляет все».

Параллельно

ведущийся рассказ о двух героях,

противоположных по характеру и судьбе,

помогает читателю лучше понять

противоречивость самого Невского

проспекта. Комичная ситуация, в которую

попал поручик Пирогов, противопоставляется

трагичности судьбы бедняги Пискарева.

Точно так же и комическая пошлость

утреннего проспекта сочетается с

вечерней, трагической пошлостью, с

обманом, ведь «он лжет во всякое время,

этот Невский проспект, но более всего

тогда, когда ночь сгущенною массою

наляжет на него…».

Маленьким

огоньком, пляшущим пред глазами, манящим

за собой и заманивающим в опасные сети,

представляет Н. В. Гоголь нам Невский

проспект. Любому человеку трудно пережить

испытания, выпавшие на долю Пискарева,

тем более художнику. Автор пишет: «В

самом деле, никогда жалость так сильно

не овладевает нами, как при виде красоты,

тронутой тлетворным дыханием разврата».

Для художника встреча с Невским

проспектом, с его обитателями стала

причиной краха всех надежд, она буквально

опустошила его душу.

Параллельно

ведущийся рассказ о двух героях,

противоположных по характеру и судьбе,

помогает читателю лучше понять

противоречивость самого Невского

проспекта. Комичная ситуация, в которую

попал поручик Пирогов, противопоставляется

трагичности судьбы бедняги Пискарева.

Точно так же и комическая пошлость

утреннего проспекта сочетается с

вечерней, трагической пошлостью, с

обманом, ведь «он лжет во всякое время,

этот Невский проспект, но более всего

тогда, когда ночь сгущенною массою

наляжет на него…».

Маленьким

огоньком, пляшущим пред глазами, манящим

за собой и заманивающим в опасные сети,

представляет Н. В. Гоголь нам Невский

проспект. Любому человеку трудно пережить

испытания, выпавшие на долю Пискарева,

тем более художнику. Автор пишет: «В

самом деле, никогда жалость так сильно

не овладевает нами, как при виде красоты,

тронутой тлетворным дыханием разврата».

Для художника встреча с Невским

проспектом, с его обитателями стала

причиной краха всех надежд, она буквально

опустошила его душу. Не видеть красоты

мира — значит не хотеть жить, а когда

красота на твоих глазах превращается

ни во что, невольно задаешься вопросом:

если это все мираж и призрак, то что же

тогда реально? И реальным остается

Невский проспект с его вечной загадкой

и вечным обманом.

Не видеть красоты

мира — значит не хотеть жить, а когда

красота на твоих глазах превращается

ни во что, невольно задаешься вопросом:

если это все мираж и призрак, то что же

тогда реально? И реальным остается

Невский проспект с его вечной загадкой

и вечным обманом.Архитектурные жемчужины Петербурга: модерн

На рубеже 20-го и 20-го веков в Европе возник стиль модерн, для которого характерны тонкий, сложный орнамент, уравновешенная асимметрия, широкое использование цветочных мотивов и извилистых изогнутых линий. В Санкт-Петербурге этому неопределенному архитектурному новому способствовало движение национального романтизма, которое процветало в других скандинавских странах, что привело к появлению причудливых, но потрясающих зданий, которые впоследствии стали самыми известными достопримечательностями города.

С 1880-х годов до кануна Первой мировой войны в Европе прокатилось новое архитектурное движение, столь же уникальное, сколь и недолговечное. Возникший в ответ на индустриализацию и восходящий к Британскому движению искусств и ремесел и Братству прерафаэлитов, модерн (что означает «новое искусство» по-французски) восстал против влияния машинного производства, товаров массового производства — некачественных и часто безвкусно – и подчеркнуто мастерство, творческое самовыражение, использование природных мотивов и высококачественных материалов.

Возникший в ответ на индустриализацию и восходящий к Британскому движению искусств и ремесел и Братству прерафаэлитов, модерн (что означает «новое искусство» по-французски) восстал против влияния машинного производства, товаров массового производства — некачественных и часто безвкусно – и подчеркнуто мастерство, творческое самовыражение, использование природных мотивов и высококачественных материалов.

Одним из побочных продуктов промышленной революции и подъема международной торговли стало появление нового богатого среднего класса, так называемого нувориша или буржуазии (помните «Непотопляемую миссис Браун» из «Титаника» ? ). В отличие от старой знати с ее жесткими викторианскими социальными принципами и восприятием искусства, этот новый класс был готов принять перемены и лелеял индивидуальность и свободу. Именно они заказали величайшие строительные проекты в Fin de Siècle, способствуя развитию архитектуры в стиле модерн по всему континенту.

Хотя новый стиль носил разные названия в разных странах Европы ( Jugendstil в Германии, Sezessionstil в Австрии, Glasgow style в Шотландии, Stile Liberty в Италии и т. д.), были черты, характерные для всех Дизайн в стиле модерн: изогнутые «хлыстовые» линии, уравновешенная асимметрия, тонкие цвета и широкое использование арок, витражей, мозаики и цветочных мотивов, присущих японскому искусству, которые хлынули в западный мир после возобновления торговли с Японией в 1854 г. сильно повлияли на то, как художники рассматривали и интерпретировали формы жизни. Это было, когда европейцы впервые увидели некоторые экзотические растения, такие как яркая тигровая лилия, нежное кровоточащее сердце и изысканная орхидея, которые стали неотъемлемой частью орнамента в стиле модерн.

д.), были черты, характерные для всех Дизайн в стиле модерн: изогнутые «хлыстовые» линии, уравновешенная асимметрия, тонкие цвета и широкое использование арок, витражей, мозаики и цветочных мотивов, присущих японскому искусству, которые хлынули в западный мир после возобновления торговли с Японией в 1854 г. сильно повлияли на то, как художники рассматривали и интерпретировали формы жизни. Это было, когда европейцы впервые увидели некоторые экзотические растения, такие как яркая тигровая лилия, нежное кровоточащее сердце и изысканная орхидея, которые стали неотъемлемой частью орнамента в стиле модерн.

Имея много общего с другими европейскими архитектурными формами, направление ар-нуво в Санкт-Петербурге имеет свои отличительные черты, сформированные в основном национальным романтизмом, который распространился по Финляндии и скандинавским странам в конце 19-начале 20-го века. столетий, с его крепостными формами, каменными башнями и грубо отесанными фасадами из гранита и мыльного камня, украшенными растительными и фольклорными мотивами. Среди наиболее выдающихся художников национального романтизма в Северной столице был русско-шведский архитектор Федор Лидваль, чьи архитектурные шедевры включают знаменитые Lidval House на Каменноостровском проспекте, Гостиница Астория на Исаакиевской площади и легендарный Толстой Дом , известный своими чрезвычайно атмосферными двориками.

Среди наиболее выдающихся художников национального романтизма в Северной столице был русско-шведский архитектор Федор Лидваль, чьи архитектурные шедевры включают знаменитые Lidval House на Каменноостровском проспекте, Гостиница Астория на Исаакиевской площади и легендарный Толстой Дом , известный своими чрезвычайно атмосферными двориками.

Увлечение всем необычным и даже кошмарным проявлялось в обилии украшавших фасады мифических персонажей и зверей, таких как медузы, грифоны, большеглазые совы, драконы, русалки, карлики и химеры. Двумя наиболее сложными примерами этой техники являются Компания Зингер Дом и Магазин Елисеева , оба расположены на главной артерии Санкт-Петербурга, Невском проспекте. Помимо обширного декора, что действительно выделяет эти два здания, так это их большие арочные окна, которые стали возможными благодаря использованию металлических конструкций, принесенных промышленной революцией.

Зингер-билдинг, спроектированный архитектором Павлом Сюзором, изначально должен был стать небоскребом, похожим на штаб-квартиру компании в Нью-Йорке (по крайней мере, так гласит легенда), но поскольку строительные нормы Санкт-Петербурга не позволяли возводить более высокие здания чем Зимний дворец, архитектор нашел изящное решение: шестиэтажное здание в стиле модерн, увенчанное стеклянной башней, которую, в свою очередь, увенчивает скульптура из стеклянного шара, созданная эстонским художником Амандусом Адамсоном.

Однако один из моих любимых образцов петербургского модерна расположен немного в стороне от проторенных дорог. Старейший железнодорожный вокзал России, Витебский вокзал , был спроектирован архитекторами Бжозовским и Минашем в начале 20 века. Элегантная широкая лестница, фойе с витражами и просторные залы с серией расписных панелей, рассказывающих об истории первой в России железной дороги, многие (включая меня) обожают вокзал как одно из самых красивых мест в Санкт-Петербурге. . Прогуляйтесь по его великолепным залам с высокими потолками, присядьте на богато украшенную скамью и почувствуйте атмосферу старых времен.

. Прогуляйтесь по его великолепным залам с высокими потолками, присядьте на богато украшенную скамью и почувствуйте атмосферу старых времен.

Хотя стиль ар-нуво чрезвычайно популярен в Европе и за рубежом, он не пережил Первую мировую войну, за которой в России последовали русская революция и Гражданская война. Российская империя распалась, и на смену ей пришел Советский Союз со своим общественным строем и новыми архитектурными формами.

Читайте предыдущие статьи серии:

- Архитектурные жемчужины Петербурга: барокко

- Архитектурные жемчужины Петербурга: классицизм

- Архитектурные жемчужины Петербурга: эклектика

Вернуться к началу

Теги

- Основные

- Санкт-Петербург

- Санкт-Петербург

- Опыт СПб

- Архитектура

- модерн

- Дом компании Singer

- Федор Лидваль

- Архитектурные жемчужины

- Архитектурные жемчужины Санкт-Петербурга

Архитектурные жемчужины Петербурга: эклектика

Архитектурные жемчужины Петербурга: барокко

В эти выходные в Санкт-Петербурге: 7-8 июля

Алексей Титаренко — Художники — Галерея Наиля Александр

Город теней (1991-1994)

Слайд-шоу Миниатюры Назад к Серии «Идея Города Теней возникла совершенно неожиданно и вполне естественно во время распада [Советского Союза] осенью 1991 года. Я имею в виду, что сама концепция возникла из моих впечатлений, подпитанных повседневной реальностью. В тот период я продолжал работать над своей серией Номенклатура знаков . Внезапно в какой-то момент я понял, что борюсь с пустотой и что мои творческие порывы, изначально абсолютно искренние, рискуют созерцать идеи, уже не имеющие силы. Это произошло потому, что советские люди, все эти человеческие существа, лишенные индивидуальности и превращенные преступным режимом в «знаки», начали превращаться из улыбающихся и счастливых «знаков» в блуждающие тени, хотя и отказываясь от роли «знака». ‘ может привести к гибели людей. 19 год92 приближался…

Я имею в виду, что сама концепция возникла из моих впечатлений, подпитанных повседневной реальностью. В тот период я продолжал работать над своей серией Номенклатура знаков . Внезапно в какой-то момент я понял, что борюсь с пустотой и что мои творческие порывы, изначально абсолютно искренние, рискуют созерцать идеи, уже не имеющие силы. Это произошло потому, что советские люди, все эти человеческие существа, лишенные индивидуальности и превращенные преступным режимом в «знаки», начали превращаться из улыбающихся и счастливых «знаков» в блуждающие тени, хотя и отказываясь от роли «знака». ‘ может привести к гибели людей. 19 год92 приближался…

«Северный город Санкт-Петербург известен своими летними «белыми ночами» и короткими темными зимними днями, длящимися всего несколько часов. Зимой 1991-1992 годов, в один холодный и хмурый день Я грустно брел по улице, когда-то забитой людьми, когда-то полной радостной бодрости и динамичности. прерываемый звуками хлопанья дверей бакалейных и булочных, магазинов, в которых полки были абсолютно пусты. Я видел людей на грани безумия, в замешательстве: непривлекательно одетых мужчин и женщин с глазами, полными печали и отчаяния, ковыляющих в своей рутине тоскливые маршруты из последних сил, в поисках какой-нибудь пищи, которая могла бы продлить их жизнь и жизнь их семей.Они выглядели как тени, недоедающие и измученные.Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, когда N азисы блокировали город. Мои впечатления, как и мое эмоциональное состояние, были чрезвычайно сильными и длительными. У меня появилось сильное желание артикулировать эти страдания и скорбь, визуализировать их через свои фотографии, пробудить сочувствие и любовь к жителям моего родного города, людям, которые на протяжении ХХ века постоянно подвергались преследованиям и разорению.

Я видел людей на грани безумия, в замешательстве: непривлекательно одетых мужчин и женщин с глазами, полными печали и отчаяния, ковыляющих в своей рутине тоскливые маршруты из последних сил, в поисках какой-нибудь пищи, которая могла бы продлить их жизнь и жизнь их семей.Они выглядели как тени, недоедающие и измученные.Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, когда N азисы блокировали город. Мои впечатления, как и мое эмоциональное состояние, были чрезвычайно сильными и длительными. У меня появилось сильное желание артикулировать эти страдания и скорбь, визуализировать их через свои фотографии, пробудить сочувствие и любовь к жителям моего родного города, людям, которые на протяжении ХХ века постоянно подвергались преследованиям и разорению.

«Больше всего на свете я хотел как можно точнее передать свою метафору «люди-тени». Эта метафора стала стержнем и моего нового видения, и новой серии. Свою камеру Hasselblad я разместил у входа на станцию метро «Васильевостровская» , где располагался торговый квартал. Происходившие там события были наложены на мои уже упомянутые впечатления, как и ощущения, возбуждаемые музыкой Шостаковича, и в частности его 13-й симфонией с ее частью «В магазине». Толпа людей, протекающая возле станции метро, образовывала некое человеческое море, вызывая у меня ощущение нереальности, фантасмагории, эти люди были как бы тенями из преисподней, мира, в котором побывал Эней, герой Вергилия. место, где остановилось время. Это ощущение остановки времени убедило меня в том, что его можно остановить и с помощью затвора фотоаппарата. Я уже знал, как добиться этого эффекта, так как в детстве часто фотографировал, пробуя длинный процесса экспонирования в сумерках и вечером, а позже, при поступлении в университет в конце XIX в.70-х и начале 1980-х я изучал эту технику французской фотографии 19-го века.

Происходившие там события были наложены на мои уже упомянутые впечатления, как и ощущения, возбуждаемые музыкой Шостаковича, и в частности его 13-й симфонией с ее частью «В магазине». Толпа людей, протекающая возле станции метро, образовывала некое человеческое море, вызывая у меня ощущение нереальности, фантасмагории, эти люди были как бы тенями из преисподней, мира, в котором побывал Эней, герой Вергилия. место, где остановилось время. Это ощущение остановки времени убедило меня в том, что его можно остановить и с помощью затвора фотоаппарата. Я уже знал, как добиться этого эффекта, так как в детстве часто фотографировал, пробуя длинный процесса экспонирования в сумерках и вечером, а позже, при поступлении в университет в конце XIX в.70-х и начале 1980-х я изучал эту технику французской фотографии 19-го века.

«Я начал фотографировать каждый день. Когда накопилось несколько хороших снимков, я начал группировать их с намерением следовать определенной повествовательной линии. Этот процесс помогает мне принимать решения относительно дальнейших объектов, которые нужно запечатлеть. .. история создания Город теней . Как правило, экспозицию этой серии сопровождают 2-й концерт для виолончели с оркестром Шостаковича и его 13-я симфония».

.. история создания Город теней . Как правило, экспозицию этой серии сопровождают 2-й концерт для виолончели с оркестром Шостаковича и его 13-я симфония».

— Алексей Титаренко

Нажмите здесь, чтобы прочитать эссе Титаренко «Город теней» , опубликованное в «Город — это роман» (Damiani, 2015), в котором он описывает свое взросление как художника, социальный и политический контекст своей работы. и некоторые из его величайших влияний, в частности Достоевский и Шостакович.

Родившийся в 1962 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Титаренко начал заниматься фотографией в молодом возрасте и учился на отделении кинематографического и фотоискусства Ленинградского института культуры. Он добился своего первого профессионального успеха в серии 9.0007 Номенклатура знаков (1986–1991), резкая критика советской бюрократии, опирающаяся на эстетику Казимира Малевича, Александра Родченко и других художников русского авангарда начала ХХ века. Работая тайно, Титаренко задумал сериал как способ перевести визуальную реальность советской жизни на язык, выражающий ее абсурдность, и разоблачить коммунистический режим как репрессивную систему, превращающую граждан в простые знаки. В 1989 г. Номенклатура знаков был включен в «Фотостройку», крупную выставку новой советской фотографии, которая гастролировала по США.

Работая тайно, Титаренко задумал сериал как способ перевести визуальную реальность советской жизни на язык, выражающий ее абсурдность, и разоблачить коммунистический режим как репрессивную систему, превращающую граждан в простые знаки. В 1989 г. Номенклатура знаков был включен в «Фотостройку», крупную выставку новой советской фотографии, которая гастролировала по США.

Титаренко приобрел международную известность в начале 1990-х благодаря Городу теней , серии фотографий его родного города, сделанных после распада Советского Союза и вдохновленных музыкой Дмитрия Шостаковича и романами Федора. Достоевский. Применение Титаренко длинных выдержек, преднамеренного движения камеры и искусных приемов печати к уличной фотографии привело к мощному размышлению о городском пейзаже, все еще пропитанном историей страданий. В последующее десятилетие погоня за городом своей юности завела его так далеко, как Венецию — Санкт-Петербург называли «Северной Венецией» из-за его каналов и влияния европейских архитекторов, которые помогали строить город — и Гавана, чьи улицы и здания остались застывшими в советское время.

В последние годы Титаренко обратил свое внимание на совсем другой город: Нью-Йорк. В этой работе Титаренко переносит свою давнюю озабоченность временем и историей относительно молодого города, известного своим неумолимым, стремительным темпом. Отличительные длительные выдержки Титаренко и выборочное тонирование подчеркивают то, что архитектура не только придает форму жизни жителей города, но и является воплощением его истории. Даже в Нью-Йорке время останавливается, хотя бы на мгновение: в вышедших из строя коробках пожарной сигнализации, все еще установленных на оживленных улицах; на фасадах рубежа веков, украшенных многозначными, перекрывающимися вывесками современной эпохи; и в таких зданиях, как сахарный завод Домино, яркий пример того, как богатое прошлое города встречается с его неумолимым настоящим.

В 2015 году первая монография Титаренко, Город — это роман , была опубликована Damiani и признана The Wall Street Journal одной из лучших фотокниг года. Для Титаренко город не только формирует и влияет на мышление и точку зрения каждого человека; это также творческая сила, сцена для нарративов, в которых каждый из нас становится своим собственным характером. Как он пишет в книге: «Всеобщие эмоции, увековеченные в течение прошлого века… составляют основные темы моих фотографий, вплоть до превращения самых документальных среди них в элементы романа — не репортажа, а романа, центральная тема которого есть человеческая душа».

Для Титаренко город не только формирует и влияет на мышление и точку зрения каждого человека; это также творческая сила, сцена для нарративов, в которых каждый из нас становится своим собственным характером. Как он пишет в книге: «Всеобщие эмоции, увековеченные в течение прошлого века… составляют основные темы моих фотографий, вплоть до превращения самых документальных среди них в элементы романа — не репортажа, а романа, центральная тема которого есть человеческая душа».

Титаренко создает каждый отпечаток вручную в своей фотолаборатории, создавая богатую, тонкую гамму тонов, которая делает каждое изделие уникальным. Такая мастерская печать особенно подходит для давнего интереса Титаренко к воде и ее связи с городом, подчеркивая текстуру и отражающую способность снега, дождя, облаков, городских гаваней и водных путей и наполняя каждое изображение влагой и светом.

Фотографии Титаренко были представлены на более чем тридцати персональных выставках и более чем на сорока групповых выставках по всему миру. Его работы можно найти в коллекциях Балтиморского художественного музея; Музей искусств Колумбуса; Художественный музей Крайслера, Норфолк, Вирджиния; Музей изящных искусств, Бостон; Художественный музей колледжа Миддлбери, Миддлбери, штат Вирджиния; Музей изящных искусств, Денвер; Музей изящных искусств, Хьюстон; Музей города Нью-Йорка; Музей фотоискусства, Сан-Диего; Художественный музей Санта-Барбары; музей Дж. Пола Гетти, Лос-Анджелес; Художественный музей Филадельфии; Дом Джорджа Истмана, Рочестер; Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен; Художественный музей Зиммерли в Университете Рутгерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси; Национальная библиотека, Париж; Европейский дом фотографии, Париж; Музей Реатту, Арль; Елисейский музей, Лозанна; Национальный аудиовизуальный центр, Дюделанж, Люксембург; Мультимедиа Арт Музей, Москва; и Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, среди других музеев.

Его работы можно найти в коллекциях Балтиморского художественного музея; Музей искусств Колумбуса; Художественный музей Крайслера, Норфолк, Вирджиния; Музей изящных искусств, Бостон; Художественный музей колледжа Миддлбери, Миддлбери, штат Вирджиния; Музей изящных искусств, Денвер; Музей изящных искусств, Хьюстон; Музей города Нью-Йорка; Музей фотоискусства, Сан-Диего; Художественный музей Санта-Барбары; музей Дж. Пола Гетти, Лос-Анджелес; Художественный музей Филадельфии; Дом Джорджа Истмана, Рочестер; Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен; Художественный музей Зиммерли в Университете Рутгерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси; Национальная библиотека, Париж; Европейский дом фотографии, Париж; Музей Реатту, Арль; Елисейский музей, Лозанна; Национальный аудиовизуальный центр, Дюделанж, Люксембург; Мультимедиа Арт Музей, Москва; и Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, среди других музеев.

Алексей Титаренко живет и работает в Нью-Йорке. Его вторая крупная публикация, «Номенклатура знаков, », была опубликована Дамиани в 2020 году и впервые представляет основной объем работ полностью.

2022

Алексей Титаренко: Город теней, ретроспективная выставка в Национальной галерее в Софии, Болгария

Алексей Титаренко на Revela’T Festival 2022 в Вилассар-де-Дальт, Испания

2021

Алексей Титаренко: Город теней , ретроспективная выставка, Государственный Русский музей и Выставочный центр РОСФОТО, Санкт-Петербург

Персональная выставка в Paris Photo, Grand Palais Éphémère, Париж, Франция

2020

Алексей Титаренко: Город теней, ретроспективная выставка, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Россия

Собирая истории Нью-Йорка , Музей города Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Алексей Титаренко , Festival Photo La Gacilly-Baden, Austria

2018

Зеркало: навсегда, Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Санкт-Петербург, Россия

Pendulum: Merci e Persone in Movimento, Фонд MAST, Болонья, Италия

2017

Алексей Титаренко: Город — это роман, Damiani Gallery, Болонья, Италия

Алексей Титаренко: Город — это роман, Галерея Наиля Александер, Нью-Йорк, NY

2015

Алексей Титаренко: Фотографии из Санкт-Петербурга (1991-1999), Галерея С, Невшатель, Швейцария

Алексей Титаренко: Санкт-Петербург в четырех движениях, Королевский Манеж, Сен-Жермен-ан-Ле, Париж, Франция

Le parfums dans tous les sens, Jardins du Palais Royal, Париж, Франция

Алексей Титаренко: Нью-Йорк, Галерея Найля Александр, Нью-Йорк, NY

2012

Современная российская фотография: либерализация перестройки и эксперименты, Фотофест, Хьюстон, Техас,

Нью-Йорк: от Штиглица до Титаренко, Галерея Наиля Александер, Нью-Йорк, NY

2011

Революционный проект: Куба от Уокера Эванса до наших дней, Музей Дж. Пола Гетти, Лос-Анджелес, Калифорния,

Пола Гетти, Лос-Анджелес, Калифорния,

.

Алексей Титаренко: Фотографии 1986-2010, Лодзинский международный фотофест. Галерея Atlas Sztuki, Лодзь, Польша

Советская фотография 1980-х годов из коллекции Нортона и Нэнси Додж, Художественный музей Зиммерли, Нью-Брансуик, Нью-Джерси

2010

Алексей Титаренко: Петербург в черно-белом, «Поздние откровения», Московская международная фотобиеннале, Галерея «Победа», Москва, Россия

Алексей Титаренко: Санкт-Петербург в четырех движениях, Галерея Наиля Александер, Нью-Йорк, NY

2008

Temps perdus, куратор Габриэль Бауре, Фотобиеннале в Салониках, Греция

Алексей Титаренко: Венеция, Галерея Найля Александр, Нью-Йорк, NY

2007

Основные показатели жизнедеятельности: Place, George Eastman House, Rochester, NY

.

ДЕ Л’ЕВРОПА. Фотографии, очерки, истории», Centre National Audiovisuel de Luxembourg, Люксембург

Алексей Титаренко: Гавана, Галерея Наиля Александра, Нью-Йорк, NY

2006

Северное сияние, Галерея Наиля Александра, Нью-Йорк, NY

2004

Санкт-Петербург: город воды и город теней, FotoFest, Хьюстон, Техас,

Алексей Титаренко: Время стоит на месте, Галерея Наиля Александра, Нью-Йорк, NY

2002

Алексей Титаренко: Четыре движения Санкт-Петербурга, Музей Реатту, Международный фестиваль фотографии в Арле, Арль, Франция

Обретенное время: Фрагменты из серии «Санкт-Петербург», ЦВЗ «Манеж», Москва, Россия

2000

Алексей Титаренко, Ретроспективная выставка, Муниципальная галерея замка, Фестиваль Гаронна, Тулуза, Франция

Le Temps Inachevé, Галерея Nei Liicht, Дюделанж, Люксембург

Номенклатура знаков (аудиовизуальная проекция), Keep the light on. .., Centre National de l’Audiovisuel, Замок Клерво, Люксембург

.., Centre National de l’Audiovisuel, Замок Клерво, Люксембург

Волшебник Санкт-Петербурга, Галерея Гарри Эдвардса, Вашингтон, округ Колумбия, США

Biarritz Terre d’Images, Биарриц, Франция

1999

Ville des Ombres: Алексей Титаренко, фотографии, Musée de Nice, Galeries des Ponchettes, Ницца, Франция

1995

Новая советская фотография, Художественный музей Карлсруэ, Карлсруэ, Германия

Самоидентификация, Национальный музей современного искусства, Осло, Норвегия

1996

Черно-белая магия Петербурга, Месяц европейской культуры в Санкт-Петербурге, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Санкт-Петербург

1994

Город теней, Галерея 21, Культурный центр Пушкинская 10, Санкт-Петербург, Россия

1993

Номенклатура знаков, проект «Фотопосткриптум», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

1992

Experiences photographyques russes, Месяц фотографии в Париже, Grand Ecran, Париж, Франция

Номенклатура знаков (аудиовизуальная проекция), Centre National de Photographie, Palais de Tokyo, Париж, Франция

1990

Фотостройка: Новая советская фотография, Галерея Бердена, Фонд Aperture, Нью-Йорк (после трехлетнего турне по США)

1989

Номенклатура знаков, Выставочный зал Лиговка-199, Ленинград, СССР

Лики Ленинграда, Галерея Друар, Париж, Франция

1983, 1986, 1988

Персональные выставки, Невский проспект, 90, Ленинград, СССР

1979

Ежегодные обзорные выставки фотоклуба «Зеркало», ДК им.