Политический строй древнерусского государства

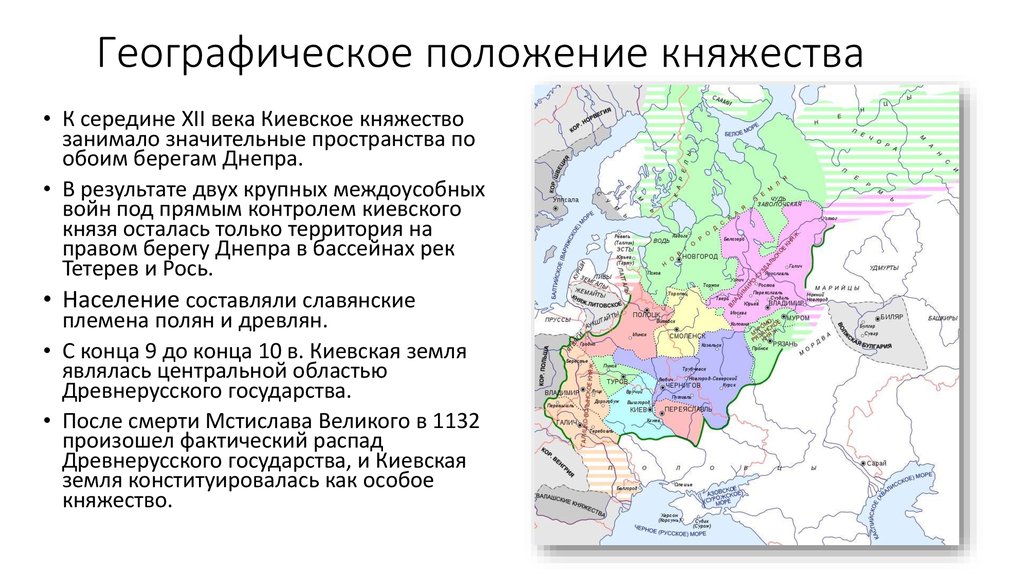

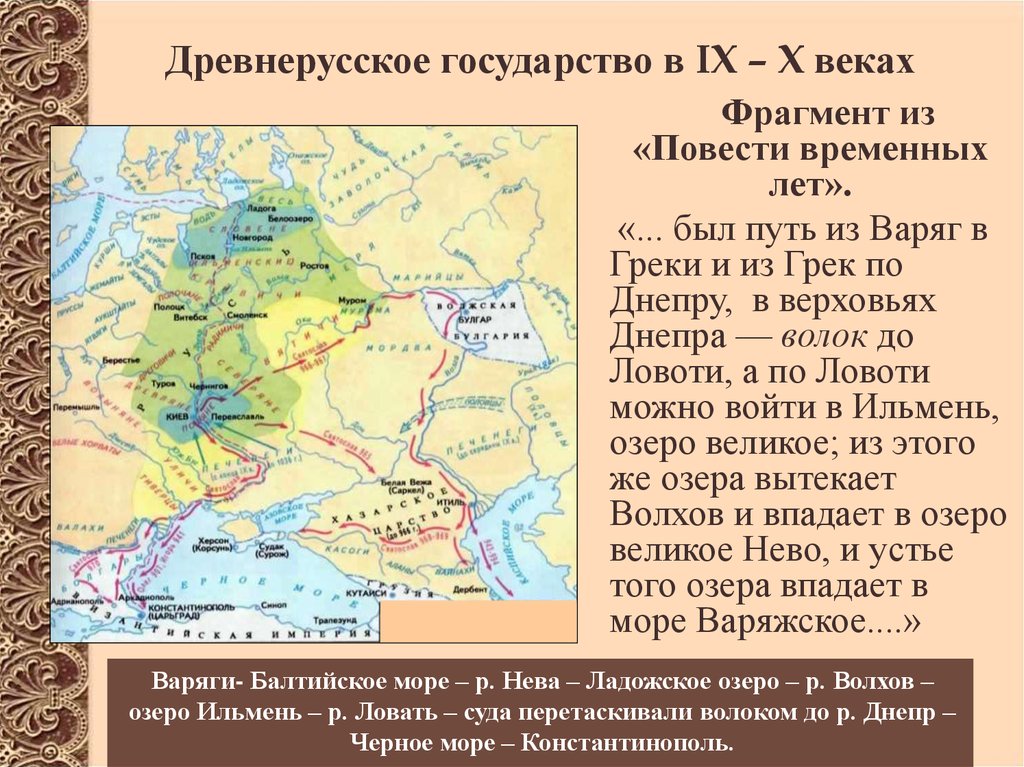

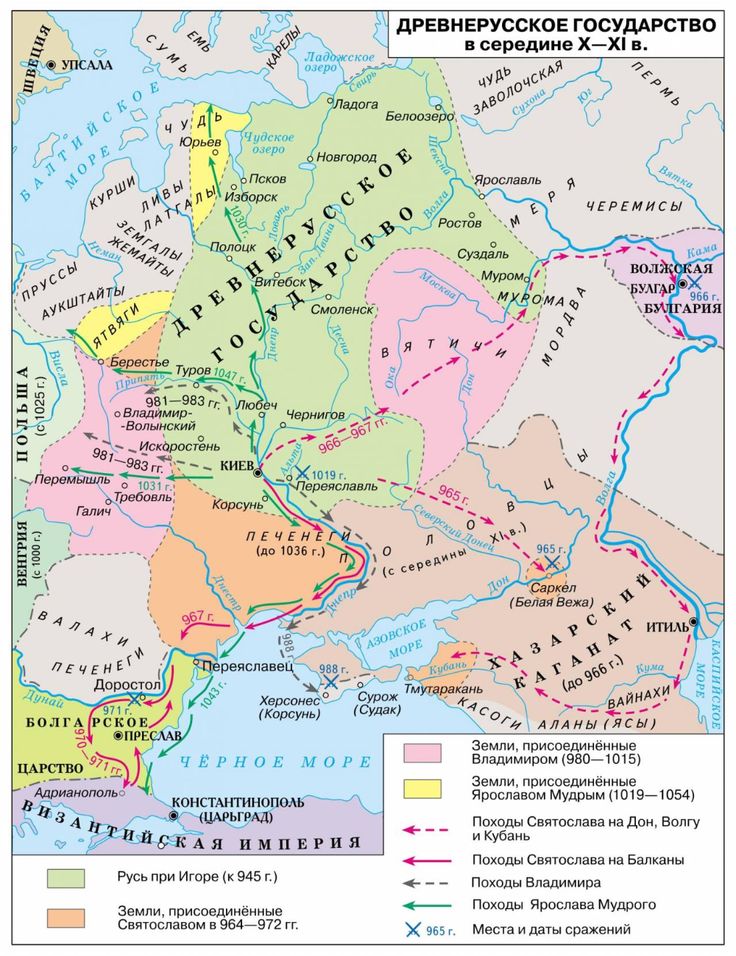

Как и другие государства подобного типа, Киевская Русь IX—X вв. не представляла собой монолитного целого, а являлась механическим соединением земель с разным уровнем экономического и культурного развития. В некоторых из них сохранились местные княжеские династии: у древлян — до середины X в., у вятичей и радимичей — до начала XI в. Сохраняла свою самобытность и независимость Полоцкая земля.

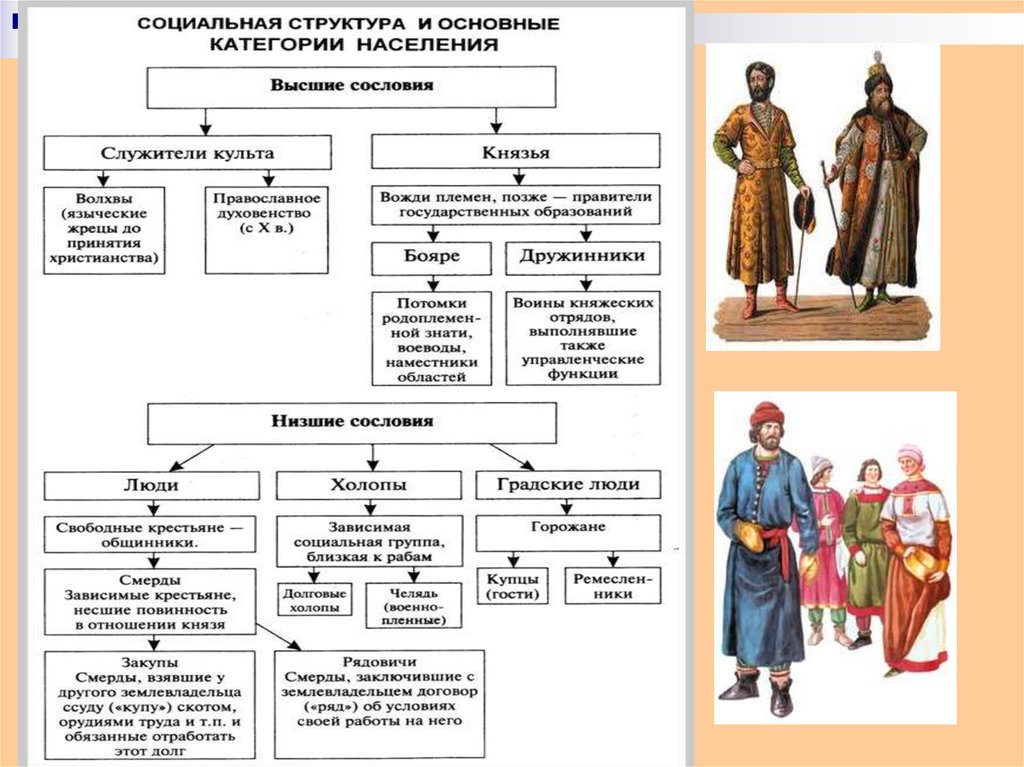

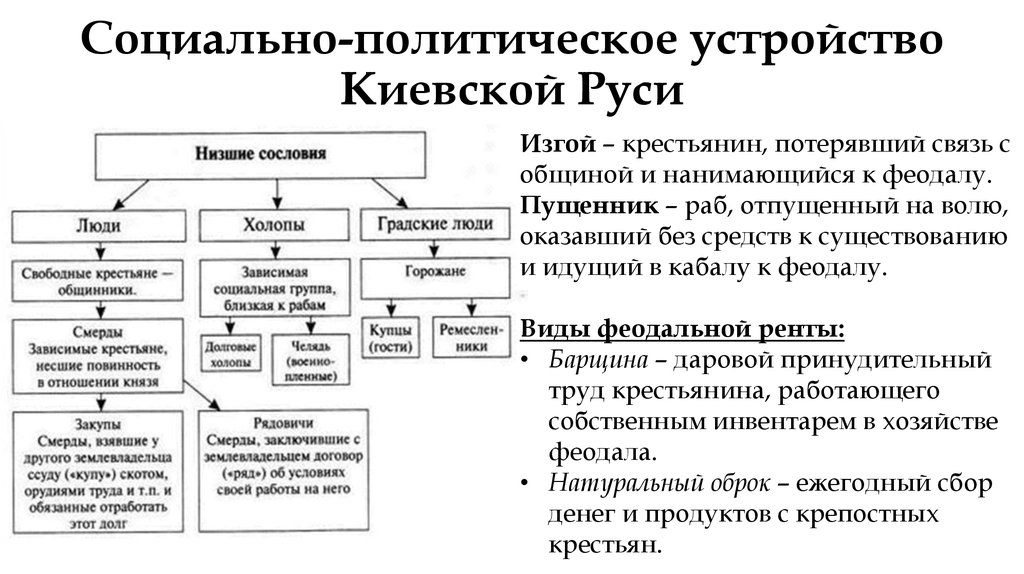

Во главе Древнерусского государства стоял великий киевский князь. От его имени заключались договоры Руси с другими странами, его власть была верховной. Из договоров с греками следует, что «под рукою» великого князя русского находились «светлые и великие князья», сидевшие в крупных городах Руси, и «великие бояре». Это были представители местных князей и старой «нарочитой чади». Подобно киевскому князю, они имели свои дворы, свои дружины, посылали своих послов в составе общегосударственных посольств при заключении договоров с иностранными государствами.

Местная земледельческая знать в соединении с высшим слоем княжеской дружины составляла ту среду, которая вместе с князем управляла государством.

Борясь за укрепление своей власти, киевские князья стремились отстранить от управления отдельными областями местное «княжье» и заменить их своими ставленниками. Решительный шаг в этом отношении сделала Ольга. Она ликвидировала племенные княжения и насадила везде свою администрацию. Примечательно, что в договоре Святослава с греками (972 г.) уже нет «светлых и великих князей», сидящих «под рукою» киевского князя. В нем говорится лишь о боярах — «иже суть подо мною Русь, боляре и прочий». «Светлые и великие князи» становились боярами киевского князя. При Владимире в качестве подручных ,в крупных центрах Руси сидели его сыновья. Это укрепляло внутренние связи Древнерусского государства.

С образованием государства войско делалось принадлежностью не народного ополчения, а аппарата у государственной власти.

Главную роль при князе играла окружавшая его дружина. С нею он ходил в походы; захватывал и делил добычу, подчинял своей власти новые земли, собирал дань. Из дружинной среды выходили слуги и помощники князя по управлению его хозяйством и государством.

С нею он ходил в походы; захватывал и делил добычу, подчинял своей власти новые земли, собирал дань. Из дружинной среды выходили слуги и помощники князя по управлению его хозяйством и государством.

Дружина резко делилась на две части (слоя) — старшую дружину (бояре, княжеские мужи) и младшую (гриди, отроки, детские). Старшая дружина, состоявшая из наиболее родовитых представителей знати, а также выдвинувшихся дружинников, являлась ближайшим окружением князя. Важнейшие дела — военные и внутренние — киевский князь решал в совете со старшей дружиной. С ней он «думал о строе земленом и о ратех и о уставе земленемк Князь должен был считаться с мнением дружины. В случае разногласия с князем дружина могла отказаться от участия в том или ином предприятии князя.

Социальное положение старшего дружинника, по «Русской Правде», характеризуется тем, что за убийство взыскивалось 80 гривен, а за гридя или мечника — только 40 гривен.

Наиболее видные из старших дружинников, такие как Свенельд, при Игоре имели свою дружину и в походах выступали со своими вооруженными силами.

Представителям старшей дружины поручались важнейшие функции государственного, вотчинного и княжеского управления.

Основным источником материального обеспечения дружинников в первое время была военная добыча и особенно дань, которой князь делился со своими слугами. Наиболее крупные из них получали от князя право на сбор в свою пользу дани с обширных областей.

Население, подвластное князю, обязано было платить ему дань. Древнейшим видом сбора дани являлось полюдье. Князь вместе с дружиной объезжал подворные ему земли и собирал с них дань. Ее размеры определялись потребностями князя и его дружины, что не могло, разумеется, не порождать конфликтов между князем и населением. Ярким примером полюдья может служить поход Игоря за данью в древлянскую землю, стоивший ему жизни. При Ольге взимание дани было упорядочено. Были установлены нормы дани — «уроки» и созданы центры административно-финансового управления. Этими центрами были некоторые «погосты» и «места» (сельбища). Здесь находились княжеские мужи, ведавшие сбором дани, судебных пошлин и творившие суд на основе «закона русского». Сюда привозилась дань населением прилегавшей округи. Дань взималась с «дыма», или «рала» (плуга), т. е. с отдельного хозяйства.

Сюда привозилась дань населением прилегавшей округи. Дань взималась с «дыма», или «рала» (плуга), т. е. с отдельного хозяйства.

Помимо дани население несло в пользу государства разного рода повинности. Оно обязано было участвовать в военных походах, доставлять припасы, строить крепости и т. д.

Древнерусское государство располагало большими военными силами. Они состояли, с одной стороны, из профессионального войска — дружины князя и дружин его вассалов, а с другой стороны — из народного ополчения «воев». Вой были несомненным остатком времен военной демократии, когда войско составлял весь вооруженный народ. По мере развития феодальных отношений значение народного ополчения неуклонно падало. Но в раннефеодальный период вой составляли большую, едва ли не основную, силу киевского войска. Вой были иррегулярным войском, набираемым по мере надобности. Дружинники воевали на конях, вой составляли пешее войско.

Армия Древнерусского государства была организована по десятичной системе. Она делилась на тысячи, сотни, десятки. Командиры этих подразделений носили соответствующие названия: десятские, сотские, тысяцкие. Главой всех военных сил государства являлся князь.

Она делилась на тысячи, сотни, десятки. Командиры этих подразделений носили соответствующие названия: десятские, сотские, тысяцкие. Главой всех военных сил государства являлся князь.

Вооружение древнерусского войска состояло из мечей, сабель, копий, боевых топоров, железных стрел, кованых длинных щитов. Дружинники имели металлические шлемы, знать носила стальные кольчуги. Свидетель борьбы греков со Святославом Лев Диакон сообщает о наличии у русов метательных орудий, пускавших камни.

Наряду с сухопутными войсками русы имели крупный морской флот, при помощи которого они предпринимали смелые морские походы по Черному, Азовскому и Каспийскому морям. Древнерусский флот состоял из судов, выдолбленных из больших деревьев и обшитых по бортам досками.

Сведения об образовательной организации МГАВМиБ

Нормативная правовая база, регламентирующая представление информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования для образовательных организаций высшего образования

- Статья 29 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29.

12.2012 № 273-ФЗ

12.2012 № 273-ФЗ - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

- Основные сведения

Информация о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.

- Структура и органы управления образовательной организацией

Данный раздел содержит информацию о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подразделений, руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях.

- Документы

Данный раздел содержит копии следующий документов: устав образовательной организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, отчет о результатах самообследования, документ о порядке оказания платных образовательных услуг (в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг), приказы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

- Образование

Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его копии и т.

- Образовательные стандарты

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах.

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, о персональном составе педагогических работников.

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

- Стипендии и иные виды материальной поддержки

Информация о наличии и предоставления стипендий, о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников

- Платные образовательные услуги

Информация о порядке оказания платных образовательных услугах

- Финансово-хозяйственная деятельность

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

- Вакантные места для приема (перевода)

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.

- Международное сотрудничество

Информация о договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки.

- Доступная среда

Информация об условиях созданных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Академии.

| Россия Содержание Советская экономическая система существовала около шести десятилетий, и

элементы этой системы остались на месте после роспуска

Советский Союз в 1991 г. Лидеры, оказывавшие наиболее существенное

влияние на эту систему оказали ее основатель Владимир Ильич Ленин и его

преемник Сталин, установивший сложившиеся закономерности

коллективизация и индустриализация, ставшие типичными для советского

Центрально-плановая система Союза. Эпохи Ленина и СталинаЗаложен фундамент советской экономической системы после прихода к власти большевиков (см. Глоссарий) 19 ноября17 (см. Революции и гражданская война, гл. 2). Большевики стремились сформировать социалистического общества на руинах послевоенной царской России. либерально перерабатывая идеи политических философов Карла Маркса и Фридрих Энгельс. Вскоре после революции большевики издали декреты

национализация земли, большая часть промышленности (все предприятия с

пять рабочих), внешняя торговля и банковское дело. Начиная с 1918 года новый режим уже боролся за свое

выживание в Гражданской войне в России против некоммунистических сил, известных как

белые. Война заставила режим организовать хозяйство и поставить

на военный лад в рамках жесткой политики, известной как военный коммунизм.

В таких условиях экономика работала плохо. В 1920 году

сельскохозяйственное производство достигло лишь половины своего довоенного уровня,

внешняя торговля практически прекратилась, а промышленное производство сократилось.

составляет лишь небольшую часть довоенного уровня. Начиная с 1921, Ленина

возглавил тактический отход от государственного контроля над экономикой в попытке

возобновить производство. Его новая программа под названием «Новая экономическая политика»

(«Новая экономическая политика» — НЭП; см. Глоссарий), допускала некоторые

частная деятельность, особенно в сельском хозяйстве, легкой промышленности и

службы (см. Ленин умер в 1924, а к 1927 году правительство почти отказалось от

НЭП. Сталин стремился к быстрому преобразованию из сельскохозяйственного,

из крестьянской страны в современную индустриальную державу и положил начало

Первая пятилетка страны (1928-32). По плану советский

Правительство начало общероссийскую коллективизацию сельского хозяйства.

обеспечить производство и распределение продуктов питания для растущего

промышленный сектор и бесплатную рабочую силу для промышленности (см. Индустриализация

и коллективизация, гл. 2). К концу пятилетки

однако производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 23 процента, согласно

официальная статистика. Химическая, текстильная, жилищная и потребительская промышленность

и сфера услуг также работала плохо. К третьему пятилетнему плану (1938-41) советская экономика когда-то снова на военный лад, выделяя все больше ресурсов на военный сектор в ответ на подъем нацистской Германии. нацист Вторжение в 1941 г. вынудило правительство отказаться от пятилетнего плана и сосредоточить все ресурсы на поддержке военного сектора. Этот Период также включал широкомасштабную эвакуацию большей части страны. промышленные производственные мощности от европейской части России до Урала и Центральной Азии, чтобы предотвратить дальнейший ущерб от войны для ее экономической базы. Четвертая пятилетка (1946-50) был одним из ремонтно-восстановительных после войны. На протяжении всей сталинской эпохи правительство форсировало темпы

промышленный рост за счет перемещения ресурсов из других секторов в тяжелые

промышленность. Послевоенный период ростаТемпы роста советской экономики в послевоенный период оказались впечатляющий. В период с начала 1950-х по 1975 год советский валовой национальный доход продукции (ВНП — см. Глоссарий) увеличился в среднем примерно на 5 процентов на год, опережая средний рост США и не отставая со многими западноевропейскими экономиками, хотя и начав с гораздо более низкая точка. Однако за этими совокупными показателями роста скрывалась грубая неэффективность, которая

типичны для систем централизованного планирования. Совокупные цифры роста СССР также не выявили ни

в целом низкое качество советских товаров и услуг,

монополия государства на производство или отсутствие приоритета при

потребительский сектор в процессе планирования. В конце концов, убывающая отдача

труда, капитала и других ресурсов привело к серьезному замедлению советского

экономический рост. Хотя такие ставки могли бы быть приемлемыми в зрелом, современном

развитой экономики, Советский Союз по-прежнему сильно отставал от

США, другие страны Запада и Япония, а в 1980-х гг.

еще один вызов исходил от новых индустриальных стран Востока.

Азия. Кроме того, уровень жизни среднего россиянина

гражданин, который всегда был ниже, чем у Соединенных Штатов, был

снижение. В 1980-х, с появлением современных средств связи, которые

даже советские цензоры сочли невозможным ограничить, советские граждане начали

признать их относительное положение и подвергнуть сомнению обоснование

экономической политики своей страны. Реформа и сопротивление В течение нескольких различных периодов советские лидеры пытались реформировать

экономику, чтобы сделать советскую систему более эффективной. В 1957, для

например, Никита Сергеевич Хрущев (в должности 1953-64 гг.) пытался децентрализовать

государственный контроль путем ликвидации многих национальных министерств и размещения

ответственность за выполнение планов под контролем вновь созданных

областные совнархозы. Эти реформы произвели свое

неэффективность. В 1965 году премьер-министр СССР Алексей Косыгин (в должности

1964-80) провел пакет реформ, восстановивших центральную

государственного контроля, но реформировали цены и установили новые бонусы и

производственные нормы для стимулирования экономической производительности. В рамках реформ в

1970-х советские руководители пытались упорядочить процесс принятия решений

процесс путем объединения предприятий в ассоциации, которые получили некоторые

локальный орган принятия решений. Поскольку ни одна из этих реформ не поставила под сомнение фундаментальное понятие

государственного контроля, коренная причина неэффективности осталась. Сопротивление

реформа была сильна, потому что централизованное планирование было прочно встроено в

советский экономический уклад. Его различные элементы — запланированный объем производства,

государственная собственность на имущество, административное ценообразование, искусственно

установленный уровень заработной платы и неконвертируемость валюты — были

взаимосвязаны. Кардинальные реформы требовали изменения всей системы

а не один или два элемента. Централизованное планирование также сильно

прочно вошли в советскую политическую структуру. В стране была огромная бюрократия.

место от национального до местного уровня как в партии, так и в

правительство, и чиновники в рамках этой системы пользовались многими привилегиями

советской элиты. Придя к власти в марте 1985 г., Горбачев принял меры,

немедленно возобновить темпы роста предыдущих десятилетий. Двенадцатый

Пятилетний план (1986-90) предусматривал увеличение национального дохода СССР.

увеличиваться в среднем на 4,1% в год, а производительность труда до

увеличиваться на 4,6 процента в год — темпы, которых не было в Советском Союзе.

достигается с начала 1970-х гг. Горбачев стремился улучшить труд

производительность за счет проведения антиалкогольной кампании,

ограничив продажу водки и других спиртных напитков и установив работу

Требования к посещаемости для сокращения хронических прогулов. Горбачев также

сместили инвестиционные приоритеты в сторону машиностроения и

отрасли металлообработки, которые могли бы внести наиболее существенный вклад

переоборудовать и модернизировать существующие заводы, а не строить новые

заводы. В первые годы своей жизни Горбачев также реструктурировал правительственная бюрократия (см. Перестройка , гл. 2). Он объединил министерства, отвечающие за приоритетные отрасли экономики, в бюро или государственных комитетов, чтобы сократить штат и бюрократию и упорядочить администрацию. Кроме того, Горбачев установил государственная организация по контролю качества для повышения качества советской производство. Программа перестройки Советские экономические реформы в начальный период Горбачева

(1985-86) были аналогичны реформам предыдущих режимов: они модифицировали

сталинской системы без внесения действительно коренных изменений. Базовый

принципы централизованного планирования остались. В июле 1987 года Верховный Совет принял Закон о государственных предприятиях.

Закон предусматривал, что государственные предприятия были свободны в определении объема производства.

уровни, основанные на спросе со стороны потребителей и других предприятий. Предприятия

должны были выполнять госзаказы, но могли распоряжаться оставшимися

выводить по своему усмотрению. Закон о кооперативах, принятый в мае 1987 года, был, пожалуй, самым

радикальные экономические реформы в начале правления Горбачева

режим. Впервые со времен ленинского НЭПа законом разрешено частное

владение предприятиями в сфере услуг, производства и

секторы внешней торговли. Горбачев привнес перестройку в зарубежную СССР

сектор экономики с мерами, которые советские экономисты считали смелыми в

то время. Его программа фактически устранила монополию,

Министерство внешней торговли имело на большинство торговых операций. Это разрешено

министерства различных отраслей промышленности и сельского хозяйства

вести внешнюю торговлю в секторах, находящихся под их ответственностью, а не

приходится действовать опосредованно через бюрократию министерства торговли

организации. Кроме того, региональные и местные организации и

отдельным государственным предприятиям было разрешено вести внешнюю торговлю. Самая значительная из горбачевских реформ во внешнеэкономической

сектор позволил иностранцам инвестировать в Советский Союз в виде

совместные предприятия с советскими министерствами, государственными предприятиями и

кооперативы. Первоначальная версия советского Закона о совместных предприятиях,

который вступил в силу в июне 1987 года, ограничивал иностранные акции советского

риск до 49 процентов и требовал, чтобы советские граждане заняли

должности председателя и генерального директора. После потенциального вестерна

партнеры жаловались, правительство пересмотрело правила, чтобы позволить

большая часть иностранной собственности и контроля. По условиям Совместного

Venture Law советский партнер предоставил рабочую силу, инфраструктуру и

потенциально большой внутренний рынок. Хотя в контексте советской истории они были смелыми, Горбачевские попытки экономической реформы не были достаточно радикальными, чтобы возобновить Хронически вялая экономика страны в конце 1980-х гг. Реформы добились определенных успехов в децентрализации, но Горбачев и его команда ушли нетронутыми большинство основных элементов сталинской системы — цена контроль, неконвертируемость рубля, исключение частной собственности собственности и государственной монополии на большинство средств производства. К 1990 году правительство практически утратило контроль над экономикой.

условия. Государственные расходы резко увеличились по мере роста

количество убыточных предприятий, нуждающихся в господдержке и потребительских

субсидирование цен продолжалось. Непредвиденные результаты реформ Новая система Горбачева не носила характеристик ни центральной

планирование и рыночная экономика. Вместо этого советская экономика пошла от

стагнация к ухудшению. В конце 1991 года, когда профсоюз

официально распалась, национальная экономика оказалась в виртуальном штопоре. В этих условиях общее качество жизни советских

потребители испортились. Потребители традиционно сталкивались с нехваткой

товары длительного пользования, а при Горбачеве продукты питания, одежда и др.

не хватало предметов первой необходимости. Подпитываемый либерализацией

атмосфера горбачевской гласности (дословно, общественное

озвучиванием — см. Глоссарий) и общим улучшением информации

доступ в конце 1980-е годы, общественное недовольство экономической

условия были гораздо более явными, чем когда-либо прежде в советский период.

Внешнеторговый сектор советской экономики также демонстрировал признаки

ухудшение. Общий советский долг в твердой валюте (см. Таким образом, Советский Союз оставил в наследство экономическую неэффективность и

ухудшения состояния пятнадцати республик после его распада в

19 декабря91. Возможно, недостатки горбачевских реформ

способствовал экономическому спаду и, в конечном итоге, разрушению

Советский Союз, оставив России и другим государствам-преемникам право выбора

части и попытаться сформировать современную рыночную экономику. В

В то же время программы Горбачева поставили Россию на шаткое положение.

путь к полномасштабной экономической реформе. Перестройка сломал Советский

табу на частную собственность на некоторые виды бизнеса, иностранные

инвестиции в Советский Союз, внешняя торговля и децентрализованное

принятие экономических решений, что делало практически невозможным

позже политики повернуть время вспять. Экономическая реформа 1990-х годов Подробнее об экономике России. Пользовательский поиск Источник: Библиотека Конгресса США |

Российское государство и экономика России

Экономическое развитие России всегда было сложным и непоследовательным, что постоянно привлекало внимание органов государственной власти и становилось предметом дискуссий ученых, государственных и общественных деятелей. Президентская библиотека подготовила и регулярно обновляет электронную коллекцию книг, архивных и изобразительных материалов «Российское государство и экономика» в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В сборнике представлены исследования и документы по экономике России со времен Древней Руси. Материалы сборника отражают развитие внутренней и внешней торговли, специфику аграрно-промышленного развития России, работу государственных органов в экономической и финансовой сферах, экономические изменения в советское время, в том числе во время Великой Отечественной войны. , а также современное состояние российской экономики и аспекты внешнеэкономической деятельности.

, а также современное состояние российской экономики и аспекты внешнеэкономической деятельности.

Сборник составлен на основе опубликованных и неопубликованных официальных документов, статистических сборников по различным отраслям экономики, научных исследований, периодических изданий, изобразительных материалов. Представленный контент сгруппирован в хронологическом порядке и охватывает период с IX века до наших дней.

Коллекция включает цифровые копии более 850 документов, хранящихся в фондах Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, Архив внешней политики Российской империи, Библиотека Российской академии наук, Библиотека естественных наук РАН, Центральная военно-морская библиотека, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации , Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова, Русское географическое общество, Библиотека Конгресса (США), СПбГУ, СПбГЭУ, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Тюменская областная научная библиотека, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Национальная библиотека Республики Бурятия иа, Московская областная государственная научная библиотека, Дальневосточная государственная научная библиотека, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Владимирская областная универсальная научная библиотека, Кемеровская областная научная библиотека, Пензенская областная библиотека, Омская государственная научная библиотека, Государственный архив Амурской области, Государственного исторического архива Чувашской Республики, Библиотеки Звездного городка, Фонда культуры Юлиана Семенова, Музея детской открытки (Третьяковская галерея) и частных коллекций, а также материалы Официального сайта Президента России , Официальный Интернет-портал правовой информации (Государственная правовая информационная система), Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Н.Г. Кузнецова, Русское географическое общество, Библиотека Конгресса (США), СПбГУ, СПбГЭУ, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Тюменская областная научная библиотека, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Национальная библиотека Республики Бурятия иа, Московская областная государственная научная библиотека, Дальневосточная государственная научная библиотека, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Владимирская областная универсальная научная библиотека, Кемеровская областная научная библиотека, Пензенская областная библиотека, Омская государственная научная библиотека, Государственный архив Амурской области, Государственного исторического архива Чувашской Республики, Библиотеки Звездного городка, Фонда культуры Юлиана Семенова, Музея детской открытки (Третьяковская галерея) и частных коллекций, а также материалы Официального сайта Президента России , Официальный Интернет-портал правовой информации (Государственная правовая информационная система), Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Советский потребитель получил мало приоритета в планировании

процесс. К 1950 году реальное потребление домохозяйств достигло уровня всего

несколько выше, чем в 1928 году. Хотя Сталин умер в 1953 году, его

упор на тяжелую промышленность и централизованный контроль над всеми аспектами

процесс принятия экономических решений оставался практически нетронутым даже в XIX веке.80-е годы.

Советский потребитель получил мало приоритета в планировании

процесс. К 1950 году реальное потребление домохозяйств достигло уровня всего

несколько выше, чем в 1928 году. Хотя Сталин умер в 1953 году, его

упор на тяжелую промышленность и централизованный контроль над всеми аспектами

процесс принятия экономических решений оставался практически нетронутым даже в XIX веке.80-е годы. Советский Союз смог

добиться впечатляющего роста за счет «обширных инвестиций», которые

заключается в том, чтобы влить в экономику большие затраты труда, капитала и

природные ресурсы. Но установленные государством цены не отражали действительных

затрат на ресурсы, что приводит к огромному нерациональному использованию и растрате

Ресурсы. Кроме того, сильно бюрократизированная экономическая

система принятия решений и упор на достижение целей

препятствовало внедрению новых технологий, которые могли бы улучшить

производительность. Централизованное планирование также исказило распределение

инвестиции во всей экономике.

Советский Союз смог

добиться впечатляющего роста за счет «обширных инвестиций», которые

заключается в том, чтобы влить в экономику большие затраты труда, капитала и

природные ресурсы. Но установленные государством цены не отражали действительных

затрат на ресурсы, что приводит к огромному нерациональному использованию и растрате

Ресурсы. Кроме того, сильно бюрократизированная экономическая

система принятия решений и упор на достижение целей

препятствовало внедрению новых технологий, которые могли бы улучшить

производительность. Централизованное планирование также исказило распределение

инвестиции во всей экономике. Кроме того, доступность ресурсов, особенно

капитал, труд и технологии сокращались. Снижение рождаемости,

особенно в европейских республиках Советского Союза, размещенных

ограничения на предложение рабочей силы. К середине 1970-х и в 1980-е годы,

средние темпы роста советского ВНП упали примерно до 2 процентов, менее

вдвое ниже показателей ближайшего послевоенного периода.

Кроме того, доступность ресурсов, особенно

капитал, труд и технологии сокращались. Снижение рождаемости,

особенно в европейских республиках Советского Союза, размещенных

ограничения на предложение рабочей силы. К середине 1970-х и в 1980-е годы,

средние темпы роста советского ВНП упали примерно до 2 процентов, менее

вдвое ниже показателей ближайшего послевоенного периода. Это была атмосфера, в которой

Режим Горбачева провел серьезную экономическую реформу в конце 1980-х годов.

Это была атмосфера, в которой

Режим Горбачева провел серьезную экономическую реформу в конце 1980-х годов.

Такие корыстные интересы привели к огромным

сопротивление серьезным изменениям в советской экономической системе; русский

система, в которой преуспели многие из тех же деятелей, страдает от

такая же инвалидность.

Такие корыстные интересы привели к огромным

сопротивление серьезным изменениям в советской экономической системе; русский

система, в которой преуспели многие из тех же деятелей, страдает от

такая же инвалидность. Горбачев изменил советскую инвестиционную стратегию с экстенсивной

инвестирование в интенсивное инвестирование, сосредоточенное на наиболее важных элементах

к достижению заявленной цели.

Горбачев изменил советскую инвестиционную стратегию с экстенсивной

инвестирование в интенсивное инвестирование, сосредоточенное на наиболее важных элементах

к достижению заявленной цели. Меры оказались

недостаточно, поскольку темпы экономического роста продолжали снижаться, а

экономика столкнулась с серьезным дефицитом. Горбачев и его команда экономических

затем советники провели более фундаментальные реформы, которые стали известны как перестройка (реструктуризация). На пленарном заседании в июне 1987 г.

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

(КПСС — см. Словарь), Горбачев представил свои «основные тезисы»,

которые заложили политическую основу экономической реформы для остальных

десятилетия.

Меры оказались

недостаточно, поскольку темпы экономического роста продолжали снижаться, а

экономика столкнулась с серьезным дефицитом. Горбачев и его команда экономических

затем советники провели более фундаментальные реформы, которые стали известны как перестройка (реструктуризация). На пленарном заседании в июне 1987 г.

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

(КПСС — см. Словарь), Горбачев представил свои «основные тезисы»,

которые заложили политическую основу экономической реформы для остальных

десятилетия. Предприятия закупали ресурсы у поставщиков по

договорные договорные цены. По закону предприятия стали

самофинансирование; то есть они должны были покрывать расходы (заработная плата, налоги,

поставки и обслуживание долга) за счет доходов. Больше не было

правительство, чтобы спасти убыточные предприятия, которые могут столкнуться

банкротство. Наконец, закон переложил контроль над предприятием

операций от министерств до выборных рабочих коллективов. Госплана

обязанности заключались в предоставлении общих руководящих принципов и национальных

инвестиционные приоритеты, а не формулировать подробные производственные планы.

Предприятия закупали ресурсы у поставщиков по

договорные договорные цены. По закону предприятия стали

самофинансирование; то есть они должны были покрывать расходы (заработная плата, налоги,

поставки и обслуживание долга) за счет доходов. Больше не было

правительство, чтобы спасти убыточные предприятия, которые могут столкнуться

банкротство. Наконец, закон переложил контроль над предприятием

операций от министерств до выборных рабочих коллективов. Госплана

обязанности заключались в предоставлении общих руководящих принципов и национальных

инвестиционные приоритеты, а не формулировать подробные производственные планы. Первоначально закон ввел высокие налоги и

ограничений на трудоустройство, но позже он пересмотрел их, чтобы избежать

препятствование деятельности частного сектора. В соответствии с этим положением кооператив

рестораны, магазины и производители стали частью советской сцены.

Первоначально закон ввел высокие налоги и

ограничений на трудоустройство, но позже он пересмотрел их, чтобы избежать

препятствование деятельности частного сектора. В соответствии с этим положением кооператив

рестораны, магазины и производители стали частью советской сцены. Это изменение было попыткой исправить серьезное несовершенство советской

режим внешней торговли: отсутствие контактов между советскими конечными потребителями и

поставщиков и их иностранных партнеров.

Это изменение было попыткой исправить серьезное несовершенство советской

режим внешней торговли: отсутствие контактов между советскими конечными потребителями и

поставщиков и их иностранных партнеров. Налоговые поступления сократились из-за того, что доходы от

продажи водки резко упали во время антиалкогольной кампании и

потому что республиканские и местные органы власти удерживали налоговые поступления от

центральное правительство в условиях растущего духа региональной автономии.

устранение централизованного контроля над производственными решениями, особенно в

сектор потребительских товаров, привел к распаду традиционных

отношения поставщик-производитель, не способствуя формированию

новые. Таким образом, вместо упорядочения системы горбачевская

децентрализация вызвала новые узкие места в производстве.

Налоговые поступления сократились из-за того, что доходы от

продажи водки резко упали во время антиалкогольной кампании и

потому что республиканские и местные органы власти удерживали налоговые поступления от

центральное правительство в условиях растущего духа региональной автономии.

устранение централизованного контроля над производственными решениями, особенно в

сектор потребительских товаров, привел к распаду традиционных

отношения поставщик-производитель, не способствуя формированию

новые. Таким образом, вместо упорядочения системы горбачевская

децентрализация вызвала новые узкие места в производстве. В

В 1991 году советский ВВП сократился на 17 процентов и снижался на

скорость ускорения. Открытая инфляция становилась серьезной проблемой. Между

1990 и 1991 года розничные цены в Советском Союзе выросли на 140 процентов.

В

В 1991 году советский ВВП сократился на 17 процентов и снижался на

скорость ускорения. Открытая инфляция становилась серьезной проблемой. Между

1990 и 1991 года розничные цены в Советском Союзе выросли на 140 процентов. Глоссарий)

заметно возросла, и Советский Союз, создавший

безупречный послужной список погашения долга в предыдущие десятилетия, накопилось

значительная задолженность к 1990 г.

Глоссарий)

заметно возросла, и Советский Союз, создавший

безупречный послужной список погашения долга в предыдущие десятилетия, накопилось

значительная задолженность к 1990 г.