(не)усвоенные уроки — Россия в глобальной политике

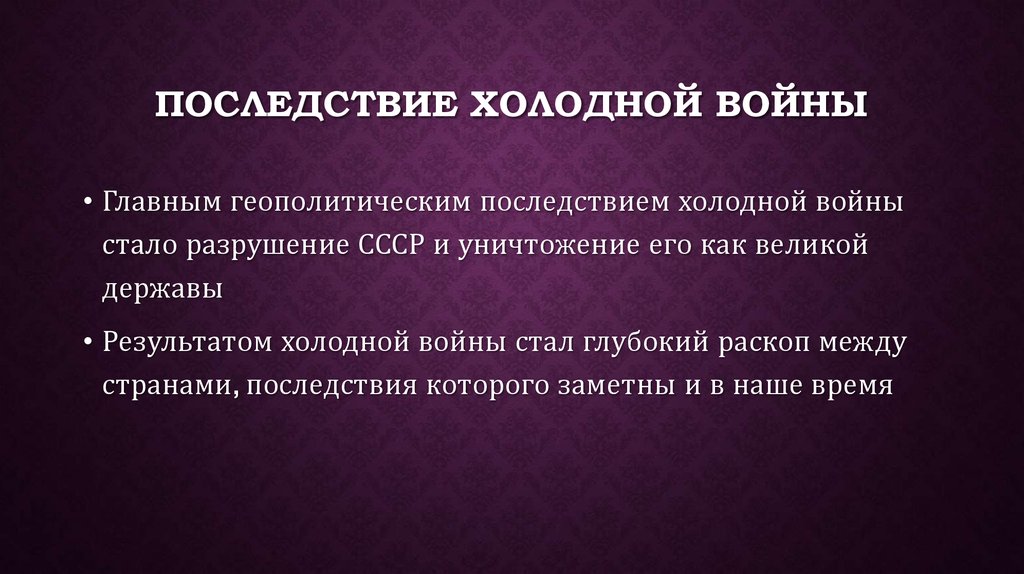

Упразднение Советского Союза, провозглашённое в декабре 1991 г. в Беловежской пуще руководителями России, Белоруссии и Украины, считалось благополучным (так как было мирным и не кровопролитным) окончанием не только истории единого государства на огромных пространствах Евразии, но и биполярной международной системы. В 1992 г. преобладало мнение, что метафора «конца истории» реализована, и дальше, как опасался её автор Фрэнсис Фукуяма, будет очень скучно.

События февраля 2022 г. перевернули мировую политику. Историческая эпоха, начавшаяся тогда, тридцать лет назад, завершилась. И теперь понятно, что в наступившую новую эру скучно не будет никому. Пережив непродолжительный по историческим меркам период доминирования одной державы, международный порядок вновь оказался в состоянии ускоряющейся перекройки с неопределённым финалом. В исследованиях всё чаще можно встретить оценку текущих изменений как нарастание новой блоковой конфронтации[1], хотя с определением характера этих блоков есть затруднения.

В центре современного кризиса – состояние всей политико-экономической системы либерального капитализма. Рефлексия по поводу причин распада СССР представляет для нас интерес как попытка систематизации факторов, способных сыграть роковую роль в судьбе держав, ещё совсем недавно казавшихся бессмертными. Специальный номер журнала “The National Interest”, вышедший весной 1993 г. и целиком посвящённый осмыслению причин стремительного исчезновения Советского Союза, познавателен и применительно к его основной теме, и с точки зрения экстраполяции уроков того краха на сегодняшние тенденции. Тем более что авторы – ведущие политические мыслители страны, ставшей тогда неожиданным победителем в соревновании[2].

Прямые кросстемпоральные аналогии всегда упрощают реальность, но всё же история – это память государств. И уроки имеют значение, если не в качестве прямых параллелей, то как основа для оценки всей методологии анализа. В журнале, который мы вспоминаем, предпринята одна из первых попыток систематического разбора причин и следствий дезинтеграции Советского Союза.

Авторы, представлявшие цвет американской советологии, не стали замыкаться на оценке произошедшего с СССР. Они постарались заняться и саморефлексией, другими словами, увидеть в крахе противника себя и свои проблемы.

Представленные в обширном номере эссе касаются мотивов внутриполитических трансформаций в Советском Союзе (Фрэнсис Фукуяма, Майкл Раш, Владимир Конторович, Чарльз Фэрбэнкс, Питер Реддауэй, Стивен Сестанович), провала американской советологии, не предсказавшей реформы Михаила Горбачёва (Ричард Пайпс, Майкл Малиа, Роберт Конквест, Уильям Одом, Питер Рутланд), дилеммы западных интеллектуалов, оказавшихся между крайностями антикоммунизма и анти-антикоммунизма (Сол Беллоу, Натан Глейзер, Ирвинг Кристол). Даже простое перечисление основных тем показывает, что все эти сюжеты вполне актуальны и для оценок современного состояния Запада.

Сам по себе выход сборника только в 1993 г. показывает, что нараставшая с середины 1980-х гг. динамика изменений в Советском Союзе и мире, которая приобрела лавинообразный характер на рубеже 1980–1990-х гг. , во многом стала неожиданностью для американских учёных. За шоком первых лет последовал страстный поиск смыслов. В целом мнения исследователей разделились на две превалирующие группы. Одни были склонны к фатализму в анализе исторического опыта СССР и стремились доказать, что трагический финал советского проекта был предопределён в силу его внутренней и/или мировой эволюции. Но эти мыслители представляли скорее пессимистичное меньшинство. Немало исследователей вполне позитивно оценивали гипотетические перспективы Советского Союза, несмотря на внутриполитические дисбалансы и снижение динамизма развития.

, во многом стала неожиданностью для американских учёных. За шоком первых лет последовал страстный поиск смыслов. В целом мнения исследователей разделились на две превалирующие группы. Одни были склонны к фатализму в анализе исторического опыта СССР и стремились доказать, что трагический финал советского проекта был предопределён в силу его внутренней и/или мировой эволюции. Но эти мыслители представляли скорее пессимистичное меньшинство. Немало исследователей вполне позитивно оценивали гипотетические перспективы Советского Союза, несмотря на внутриполитические дисбалансы и снижение динамизма развития.

В многоаспектном процессе советского упадка эксперты усматривали различные доминанты. Фукуяма, подходя с либеральных позиций, заострил внимание на модернизации советского социума, которая вписывалась в общемировой тренд[3]. По его мнению, демократические семена дали всходы в различных сегментах советского общества: от интеллигенции до партийного аппарата. В свою очередь, кризис советской системы убеждений привёл к разрушению всей политической конструкции. В то же время автор концепции «конца истории» был вынужден признать, что решающую роль сыграли инициированные сверху реформы, которые открыли путь демократии, а не гражданская активность снизу. Не без основания философ заключал, что технократы стали «могильщиками коммунизма»[4].

В то же время автор концепции «конца истории» был вынужден признать, что решающую роль сыграли инициированные сверху реформы, которые открыли путь демократии, а не гражданская активность снизу. Не без основания философ заключал, что технократы стали «могильщиками коммунизма»[4].

Согласно Питеру Реддуэю, основной движущей силой перемен являлась как раз общественность[5]. Хотя заявила она о себе только на заключительном этапе «перестройки». Особенно рельефно её значение проявилось в ряде союзных республик, где подъём этнического национализма давал местным элитам повод для сепаратизма. В этом плане, по утверждению автора, советское руководство имело все основания для решительной борьбы с недовольством. Но базовые условия для негативного сценария создала всё-таки политика гласности. Питер Рутланд отмечает, что она обернулась против режима, особенно в контексте аварии на Чернобыльской АЭС[6]. Реддуэй настаивал, что, если бы на ранней стадии реформ инициативы генерального секретаря партии были нейтрализованы или его бы вовсе сместили, с большой долей вероятности страна продолжила бы существовать.

Оптимистично смотрел на жизнеспособность советской системы и Майкл Раш[7]. Он утверждал, что СССР на самом деле не испытывал системный кризис. Советский Союз вполне мог функционировать в состоянии ослабления сил ещё несколько десятилетий, но пал жертвой фатального стечения обстоятельств.

Идеология, хотя и утратила пассионарный запал, воплощалась в ключевых советских институтах.

Снижение ассигнований на оборону на 10–20 процентов, по его мнению, позволило бы направить ресурсы в пользу гражданского сектора и перезапустить экономику. При этом эксперт не уходит от констатации очевидных фактов. В 1980-е гг. страна, действительно, столкнулась с серьёзными вызовами стагнации экономики, разочарования широких масс населения, вездесущей коррупции. Триггером фатального исхода, с точки зрения Раша, стали опрометчивые решения руководства страны, которые подорвали идейные основы режима, ударили по авторитету партии и спровоцировали взлёт национализма на окраинах.

Отдавая должное негативным экономическим показателям как дестабилизирующему фактору, Владимир Конторович подчёркивал, что сами по себе они редко приводят к разрушению политической системы[8]. Плановое хозяйство испытывало хронические трудности, но слабо проработанные реформы окончательно подорвали его устойчивость. Они спровоцировали усугубление инфляции и дефицита, снижение уровня производства и трудовой дисциплины. Однако эрозия политической власти, в его оценках, связана прежде всего с политическими решениями и началась с провозглашением гласности. Критический дискурс СМИ дискредитировал идеологические основы режима, что привело к краху всего государственного здания. В представлении Конторовича, убийственным для СССР стало сочетание экономического кризиса и непродуманной политики ЦК КПСС, причём последний аспект имел решающее значение.

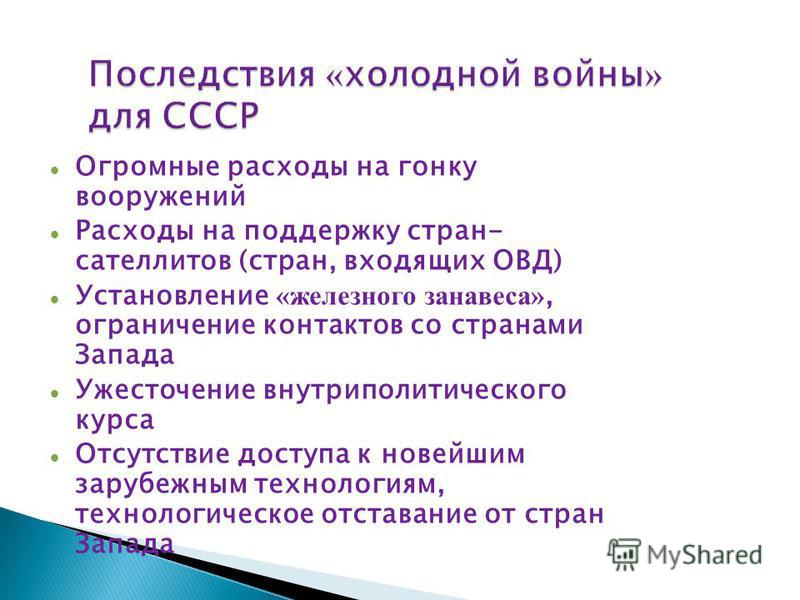

В фокусе анализа Стивена Сеcтановича оказался дискуссионный вопрос, в какой степени внешнее давление стало катализатором внутриполитических сдвигов в СССР[9]. В его интерпретации международная обстановка в 1980-е гг. была для Советского Союза вполне спокойной. Напряжённость в отношениях с Западом скорее поддерживала его политическую систему, а сближение, наоборот, – ослабляло. Так, подписав Хельсинский акт в 1975 г., Кремль фактически принял в качестве принципа отношений с Западом защиту прав человека. При этом систематическое игнорирование обязательств, взятых по данному соглашению, планомерно подтачивало легитимность советской власти. Но главным фактором, приведшим к гибели страны, автор считал просчёты во внешней политике. Среди основных внешнеполитических ошибок он называет ввод войск в Афганистан, размещение ракет средней дальности в Европе, очередной виток гонки вооружений. Немаловажным аспектом, с точки зрения исследователя, стали иллюзии советского руководства в отношениях с визави. В то время как «перестройка» в Советском Союзе набирала обороты, ослабляя режим, требования Запада становились всё жёстче. «После долгих раздумий СССР навёл оружие на себя», – резюмировал Сеcтанович[10].

В его интерпретации международная обстановка в 1980-е гг. была для Советского Союза вполне спокойной. Напряжённость в отношениях с Западом скорее поддерживала его политическую систему, а сближение, наоборот, – ослабляло. Так, подписав Хельсинский акт в 1975 г., Кремль фактически принял в качестве принципа отношений с Западом защиту прав человека. При этом систематическое игнорирование обязательств, взятых по данному соглашению, планомерно подтачивало легитимность советской власти. Но главным фактором, приведшим к гибели страны, автор считал просчёты во внешней политике. Среди основных внешнеполитических ошибок он называет ввод войск в Афганистан, размещение ракет средней дальности в Европе, очередной виток гонки вооружений. Немаловажным аспектом, с точки зрения исследователя, стали иллюзии советского руководства в отношениях с визави. В то время как «перестройка» в Советском Союзе набирала обороты, ослабляя режим, требования Запада становились всё жёстче. «После долгих раздумий СССР навёл оружие на себя», – резюмировал Сеcтанович[10].

Оригинальный взгляд предложил Чарльз Фэрбанкс, который рассматривал историю СССР как серию из четырёх революций – Октябрьской, сталинской, хрущёвской, горбачёвской[11]. Утверждая, что сущностью советской системы была революционная идеология, ключевую черту развития страны он усматривал в стремлении к саморазрушению. С этой точки зрения, коммунистический проект рано или поздно должен был потерпеть фиаско. «Перестройка» лишь ускорила тенденцию. Но справедливости ради автор отмечает, что идеология породила Советский Союз, служила для него организующим началом, формировала устремлённость в будущее его общества, поддерживала привлекательность страны на мировой арене. Натан Глейзер также подчёркивал, что холодная война была в первую очередь битвой ценностей[12]. Отказ лидеров СССР от ключевых идеологических установок привёл к неминуемому поражению в противостоянии с Западом. В этом плане важным уроком для Соединённых Штатов, который стоило бы усвоить из советского опыта, по мысли Фэрбанкса, является должная оценка силы идей.

Другим значимым предостережением для Америки, по общей мысли авторов выпуска, должен был послужить провал социальных наук в интерпретации мировых и советских процессов. Мир на глазах трансформировался, а привычные теории оказались бесполезны не только для выстраивания прогнозов, но даже для объяснения текущих событий. Тектонические сдвиги, с одной стороны, высветили «духовную нищету» профессионального сообщества, а с другой – стали импульсом для самоанализа. Признавая несостоятельность советологии, Уильям Одом препарировал такие её пороки, как доктринальность, предвзятость, тривиальный анализ, игнорирование очевидных тенденций[13]. Ещё одним грехом экспертного сообщества он называл бесплодные попытки понять ситуацию, руководствуясь западными лекалами, в то время как СССР развивался по собственной логике. Рутланд ещё более определённо описывал проблему – банальная некомпетентность, незнание реалий, истории, языка страны изучения[14].

Параллельно с кризисом западной интеллектуальной элиты ряд исследователей прослеживал постепенный упадок всего общества США. Крёстный отец американского неоконсерватизма Ирвинг Кристол настаивал на том, что либералы, планомерно смещавшиеся в своих установках влево, оказывали разлагающее влияние на общественные устои[15]. Он обвинял идейных оппонентов не столько в симпатиях к коммунизму и СССР, сколько в оправдании социального коллективизма и морального релятивизма в западных странах. Кристола особенно беспокоило то, что либеральная повестка неуклонно становилась всё более радикальной. С точки зрения лидера неоконсерваторов, Соединённые Штаты достигли поворотного момента в истории, поскольку, когда закончилась холодная война, началось настоящее противостояние внутри самих США. К нему они оказались «гораздо менее подготовлены <…>, гораздо более уязвимы»[16].

Историческая отстранённость даёт возможность взглянуть на идеи мыслителей того времени в контексте актуальных вопросов дня сегодняшнего.

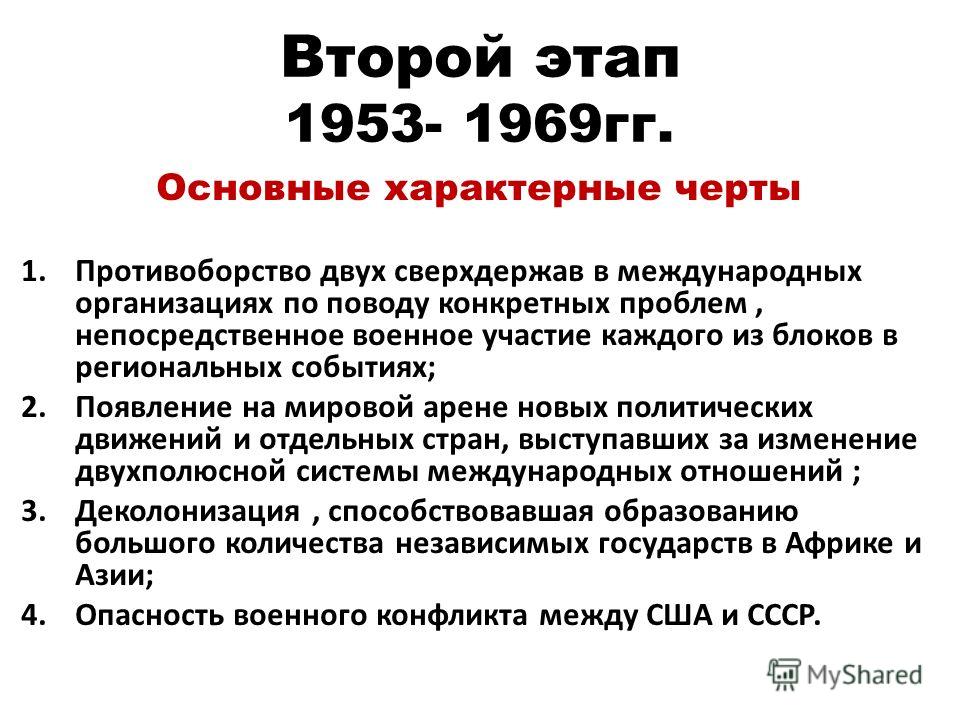

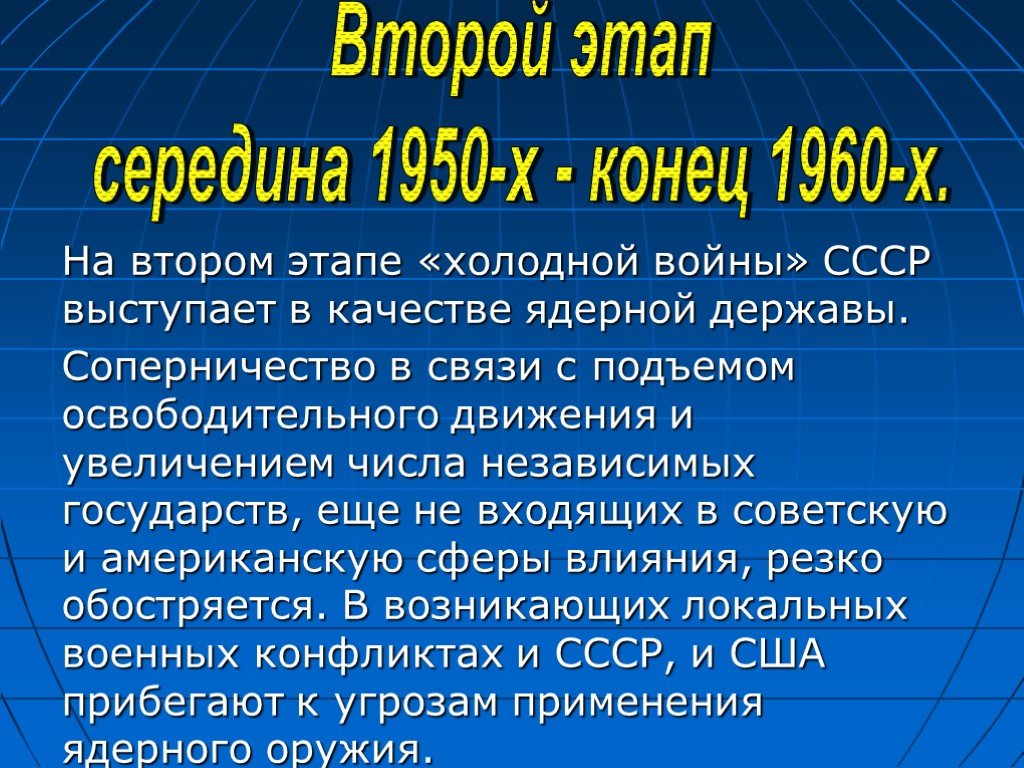

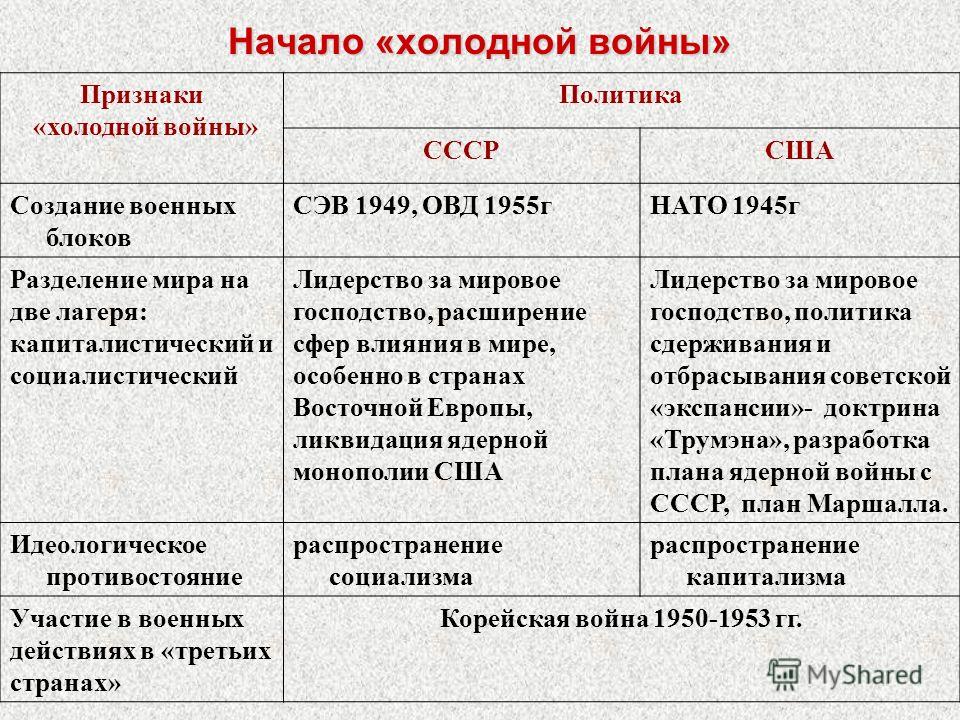

Вместе с реинкарнацией холодной войны в международную реальность вернулось военно-стратегическое, геополитическое и идеологическое соперничество, блоковое мышление, борьба за сферы влияния, гонка вооружений, угроза ядерной катастрофы.

На первый план общественно-политической жизни вышли вопросы кардинальных социальных и экономических преобразований, соотношения индивидуальной свободы и социальной ответственности, сильного политического лидерства и народного суверенитета. В немалой степени обозначенные тенденции являются следствием кризиса либеральной глобализации, а также проекцией на мировую политику внутри- и внешнеполитического кризиса США как её лидера.

Предшествующее столкновение Востока и Запада завершилось тем, что оружие добровольно сложил СССР, который фактически самораспустился. Кажется, поверив в неизбежность и необратимость своей победы в прошлой холодной войне, Запад намерен повторить ту же партию уже не только с Россией, которая в 2022 г. вернулась на позицию наиболее актуального противника, но и с Китаем. Однако карты крайне редко ложатся в столь удачный расклад несколько раз подряд. Для теории и практики международных отношений случай Советского Союза является, скорее, исключительным, чем закономерным. Об этом свидетельствуют плоды мирового развития за три десятилетия. Так, нагнетание США (при поддержке международного сообщества) политического и санкционного давления на Иран, Ирак, Северную Корею не привело к их демократизации, несмотря на колоссальную асимметрию потенциалов силы сторон. Напротив, наблюдается консолидация и внутриполитическое укрепление нелиберальных режимов. Данная тенденция нередко толкала американцев к проведению политики военно-силового насаждения демократии в других странах.

вернулась на позицию наиболее актуального противника, но и с Китаем. Однако карты крайне редко ложатся в столь удачный расклад несколько раз подряд. Для теории и практики международных отношений случай Советского Союза является, скорее, исключительным, чем закономерным. Об этом свидетельствуют плоды мирового развития за три десятилетия. Так, нагнетание США (при поддержке международного сообщества) политического и санкционного давления на Иран, Ирак, Северную Корею не привело к их демократизации, несмотря на колоссальную асимметрию потенциалов силы сторон. Напротив, наблюдается консолидация и внутриполитическое укрепление нелиберальных режимов. Данная тенденция нередко толкала американцев к проведению политики военно-силового насаждения демократии в других странах.

Демократический интервенционизм, с одной стороны, укрепил убеждённость альтернативных центров многополярного мира в жизненной необходимости поддержания своих оборонных возможностей. С другой, в немалой степени дискредитировал идейные основы внешней политики США и их лидерства в мире, а во внутриполитическом плане обострил общественную поляризацию. И пресловутый «трампизм» – лишь видимая часть айсберга. Как представляется, противоречия достигли базовых устоев американского общества, которое теперь разъединено даже по вопросу конституционного устройства.

И пресловутый «трампизм» – лишь видимая часть айсберга. Как представляется, противоречия достигли базовых устоев американского общества, которое теперь разъединено даже по вопросу конституционного устройства.

В ситуации ослабления мирового доминирования страны Запада – и прежде всего Соединённые Штаты – повышают внешнеполитические ставки. Они наращивают международную напряжённость, которая задаёт контуры новой биполярности. В этом противостоянии основной удар пока направлен на Россию.

События зимы–весны 2022 г. означали выход острейшего соперничества из завуалированной в открытую военно-политическую фазу.

Дважды пережив за последние сто лет трагический опыт утраты государственности и рассматривая текущее великодержавное соперничество как экзистенциальное для себя, Россия пытается усвоить уроки истории. Это в меньшей степени характерно для США. Парадокс либеральной империи стал проявлять себя всё более рельефно. Достигнув беспрецедентного мирового могущества, Соединённые Штаты столкнулись с нарастающим внутренним и внешнеполитическим ослаблением. А мечта неоконсервативных стратегов о реализации имперской идеи по иронии судьбы стала их кошмарным сном, в котором США проигрывают новую холодную войну сами себе.

А мечта неоконсервативных стратегов о реализации имперской идеи по иронии судьбы стала их кошмарным сном, в котором США проигрывают новую холодную войну сами себе.

Возвращение к искусству государственного управления

Элиот Коэн

Лица, принимающие решения, могут называть свои идеи большой стратегией, но им не следует придавать чрезмерного значения, ведь общие принципы ограниченно полезны, когда дело доходит до конкретной политики. Большая стратегия основана на упрощениях, а мир наш сложен.

Подробнее

Сноски

[1] Karaganov S. The New Cold War and the Emerging Greater Eurasia // Journal of Eurasian Studies. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 85-93.

[2] The National Interest. 1993. Spring. No. 31. Special Issue: The Strange Death of Soviet Communism.

[3] Fukuyama F. The Modernizing Imperative: The USSR as an Ordinary Country // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 10-18.

[4] Ibid. P. 16.

[5] Reddaway P. The Role of Popular Discontent // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 57-63.

[6] Rutland P. Sovietology: Notes for a Post-Mortem // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 110.

[7] Rush M. Fortune and Fate // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 19-25.

[8] Kontorovich V. The Economic Fallacy // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 35-45.

[9] Sestanovich S. Did the West Undo the East? // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 26-34.

[10] Ibid. P. 30.

[11] Fairbanks C.H. The Nature of the Beast // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 46-56.

[12] Glazer N. Did We Go Too Far? // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 136.

[13] Odom W. The Pluralist Mirage // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 99-108.

[14] Rutland P. Sovietology: Notes for a Post-Mortem // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 112.

Spring. № 31. P. 112.

[15] Kristol I. My Cold War // The National Interest. 1993. Spring. № 31. P. 141-144.

[16] Ibid. 144.

Нажмите, чтобы узнать больше

Страшилки «холодной войны»

Разное

24.08.2007

Давно замечено, что для обоснования своих гегемонистских притязаний западные круги усиленно навязывали обывателю мифы об угрозах. Так, сразу после Второй мировой войны была объявлена «холодная война» СССР и его союзникам. К сожалению, итоги «холодной войны» стали печальными для СССР и всего социалистического блока. Затем Запад дьявольски злорадно проэксплуатировал другой миф – об иракской опасности, которая якобы угрожала мировой демократии ядерным и биологическим оружием. Результат известен: гибель сотен тысяч мирных иракцев и полный контроль Запада над иракскими нефтяными ресурсами. Параллельно стала раскручиваться химера международного терроризма, возглавляемой «всемогущей Аль-Каедой».

Целью этой кампании является Иран, удар по которому США намереваются нанести уже в ближайшие месяцы. При этом мало кто задумывается о том, что под видом борьбы с международным терроризмом западные круги стараются вообще ликвидировать национально-освободительное движение, стремление народов жить по своему разумению. В то же время Запад приучил своего обывателя жить в ожидании внешних угроз. Поэтому законное стремление других государств заявить о своих внешнеполитических интересах не в ущерб интересам других стран подается как угроза всему демократическому сообществу.

Целью этой кампании является Иран, удар по которому США намереваются нанести уже в ближайшие месяцы. При этом мало кто задумывается о том, что под видом борьбы с международным терроризмом западные круги стараются вообще ликвидировать национально-освободительное движение, стремление народов жить по своему разумению. В то же время Запад приучил своего обывателя жить в ожидании внешних угроз. Поэтому законное стремление других государств заявить о своих внешнеполитических интересах не в ущерб интересам других стран подается как угроза всему демократическому сообществу.Давно замечено, что для обоснования своих гегемонистских притязаний западные круги усиленно навязывали обывателю мифы об угрозах. Так, сразу после Второй мировой войны была объявлена «холодная война» СССР и его союзникам. К сожалению, итоги «холодной войны» стали печальными для СССР и всего социалистического блока. Затем Запад дьявольски злорадно проэксплуатировал другой миф – об иракской опасности, которая якобы угрожала мировой демократии ядерным и биологическим оружием. Результат известен: гибель сотен тысяч мирных иракцев и полный контроль Запада над иракскими нефтяными ресурсами. Параллельно стала раскручиваться химера международного терроризма, возглавляемой «всемогущей Аль-Каедой». Целью этой кампании является Иран, удар по которому США намереваются нанести уже в ближайшие месяцы. При этом мало кто задумывается о том, что под видом борьбы с международным терроризмом западные круги стараются вообще ликвидировать национально-освободительное движение, стремление народов жить по своему разумению. В то же время Запад приучил своего обывателя жить в ожидании внешних угроз. Поэтому законное стремление других государств заявить о своих внешнеполитических интересах не в ущерб интересам других стран подается как угроза всему демократическому сообществу.

Результат известен: гибель сотен тысяч мирных иракцев и полный контроль Запада над иракскими нефтяными ресурсами. Параллельно стала раскручиваться химера международного терроризма, возглавляемой «всемогущей Аль-Каедой». Целью этой кампании является Иран, удар по которому США намереваются нанести уже в ближайшие месяцы. При этом мало кто задумывается о том, что под видом борьбы с международным терроризмом западные круги стараются вообще ликвидировать национально-освободительное движение, стремление народов жить по своему разумению. В то же время Запад приучил своего обывателя жить в ожидании внешних угроз. Поэтому законное стремление других государств заявить о своих внешнеполитических интересах не в ущерб интересам других стран подается как угроза всему демократическому сообществу.

Именно в этом контексте следует рассматривать порцию публикаций, выданных недавно западной прессой по поводу «русской угрозы». Свежий пример — объявление В.Путина о возобновлении глобальных полётов российских стратегических бомбардировщиков. Если задуматься, то событие это достаточно заурядное — баланс сил на международной арене не меняющийся — однако шумиха в западной прессе по этому поводу поднялась изрядная.

Если задуматься, то событие это достаточно заурядное — баланс сил на международной арене не меняющийся — однако шумиха в западной прессе по этому поводу поднялась изрядная.

«Это плод российской идеи фикс, что она ничего не стоит и ее никто не боится, помноженной на ностальгию по СССР, ядерной супердержаве, которую боялся весь мир», — заголосил на страницах итальянской Le Stampa известный кремленолог Р.Пайпс. Российская авиация начала проверять оборону НАТО, пикируя на объекты вблизи американских и британских военных баз», — сокрушалась британская «The Observer». «Мы снова имеем дело с рычащим медведем, известным нам из истории, с московским культом личности, с угрозами, используемыми как главный инструмент внешней политики, и с царизмом, который лишь по названию отличается от прежнего», — витийствовала другая британская газета «Daily Mail». Прореагировал и официальный Вашингтон – пресс-секретарь Госдепа Ш.Маккормак заявил, что это внутреннее дело России, однако язвительно «прошёлся» по российской стратегической авиации, заявив, что её, устаревшую, достали «из нафталина». Понятно, что данное заявление было сделано не затем, чтобы подтвердить суверенитет Москвы в использовании ей собственной военной авиации, а затем, чтобы высокомерно высказаться про «нафталин».

Понятно, что данное заявление было сделано не затем, чтобы подтвердить суверенитет Москвы в использовании ей собственной военной авиации, а затем, чтобы высокомерно высказаться про «нафталин».

Напомним, практика таких полётов существовала в советское время. Тогда задачи были чуть иные, чем сегодня: в случае начала военного противостояния предусматривалась возможность атаки американских целей ракетами с ядерными боеголовками. Сегодня времена изменились – ядерная война (по крайней мере, между Россией и США) стала менее вероятна, а полёты стратегических бомбардировщиков это, во-первых, демонстрация возросших российских возможностей, а, во-вторых, тренировка для российских пилотов.

Крайне нервозно западные средства массовой информации отреагировали и на выступление В.Путина на открытии Международного аэрокосмического салона (МАКС-2007), в ходе которого российский президент объявил о планах вернуть лидирующие позиции на рынке военной авиации и модернизировать оборонный потенциал страны. Британская «Guardian» расценила выступление В.Путина «как очередное свидетельство милитаристской экспансии России».

Британская «Guardian» расценила выступление В.Путина «как очередное свидетельство милитаристской экспансии России».

Справедливости ради следует сказать, что отдельные западные издания также проявили понимание в недавних решениях российского руководства. Так, немецкая «Berliner Zeitung» констатировала: «Впервые за пятнадцать лет российские стратегические бомбардировщики дальней авиации снова находятся в воздухе круглые сутки. Президент В.Путин обосновал этот шаг тем, что в свое время страна приостановила такие «полеты в одностороннем порядке, но нашему примеру последовали, к сожалению, не все». Отсюда у Москвы возникла проблема с безопасностью. «Аргумент Путина, к сожалению, железный, — пишет далее газета. — Ведь США фактически никогда не собирались отказываться от аналогичного военного потенциала, а сеть их военных баз, расположенных по всему миру, уже сама по себе дает американским военным ни с чем не сравнимое стратегическое преимущество». В этих обстоятельствах вопрос о возобновлении Россией полетов своих бомбардировщиков, делает вывод газета, оставался лишь делом времени.

Однако такое понимание не часто встретишь в западной прессе. Большинство изданий продолжает раскручивать жупел о «милитаристской экспансии России». Короче говоря, «русский медведь распоясался, и пора ему указать свое место». Пресса полна и соответствующих рекомендаций «по его обузданию». Например, «Daily Telegraph» (20.08.07) пишет: «Из способности России стать серьёзной угрозой для Великобритании следуют два вывода. Во-первых, это важный аргумент в пользу сохранения какой-либо разновидности эффективных ядерных средств устрашения. До недавних пор аргументы в пользу модернизации ракет Trident выглядели бледно: агрессивность России дала доводам в пользу их обновления неожиданную силу. Во-вторых, Великобритании следует минимизировать свою зависимость от поставок жизненно важного сырья, такого, как природный газ, из России. То есть строить больше АЭС: выработка электроэнергии на основе атома – единственная жизнеспособная и не связанная с углём альтернатива электростанциям, вырабатывающим энергию при помощи сжигания газа».

Еще более практично действует американская «Townhall.com». Газета опубликовала признание одного из отставных старших офицеров специальных служб, свидетельствующее о том, что людские ресурсы американской разведки настолько скудны, что она совершенно не представляет себе того, что происходит в Кремле. Газета приходит к выводу: «Нам просто необходимо усиливать разведку».

Подобные откровения зарубежной прессы вряд ли следует оставлять без внимания российским спецслужбам.

Владимир Клавдин, политолог

Холодная война: причины и последствия | Шахид Х. Раджа

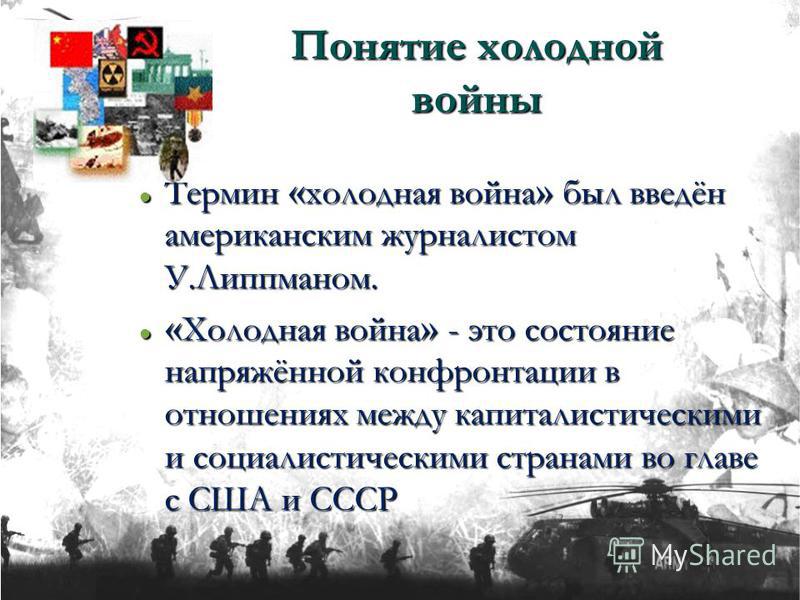

Что такое холодная война?

Холодная война — это состояние конфликта между странами, которое не связано с прямыми военными действиями, а осуществляется главным образом посредством экономических и политических действий, пропаганды, актов шпионажа или опосредованных войн, которые ведутся суррогатами.

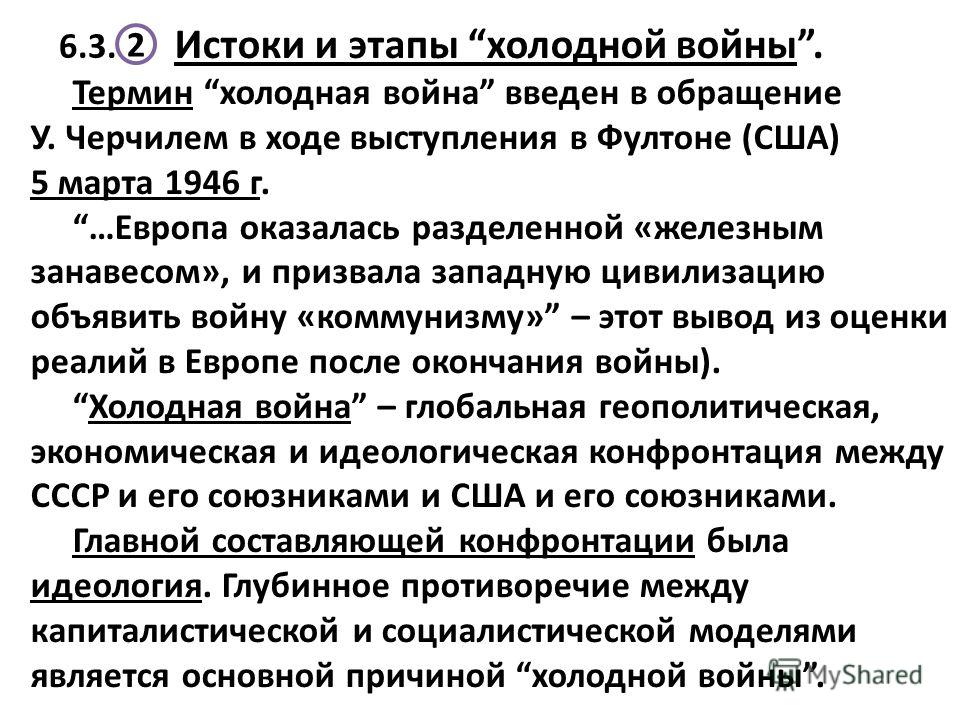

В литературе по международным отношениям это период между незадолго до окончания Второй мировой войны и до распада Советского Союза в 1990-х годов, известных как холодная война. В этот период вновь всплыло старое соперничество между Западом во главе с США и советским блоком во главе с СССР, что привело к ухудшению отношений.

В этот период вновь всплыло старое соперничество между Западом во главе с США и советским блоком во главе с СССР, что привело к ухудшению отношений.

Хотя в этот период не было прямой войны между этими противоборствующими группами, не было и мира. Обе сверхдержавы, США и СССР собрали вокруг себя союзников, которые атаковали друг друга пропагандистскими и экономическими мерами, общей политикой отказа от сотрудничества. Все, что предлагал или делал один блок, рассматривалось другим как имеющее скрытые и агрессивные мотивы.

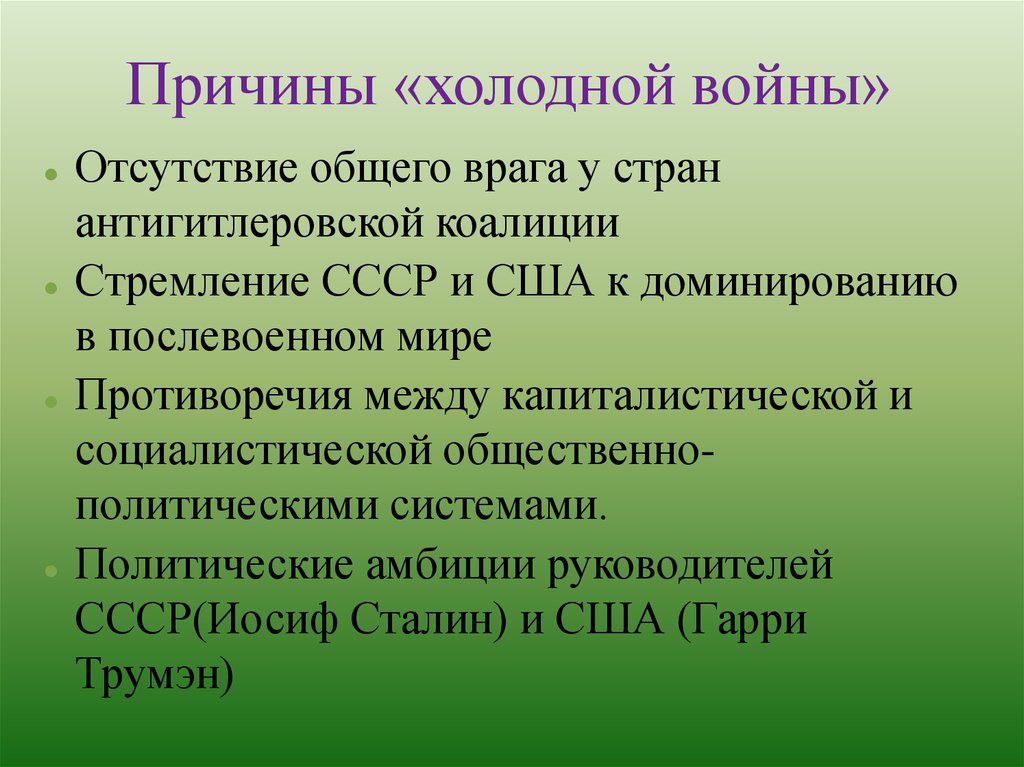

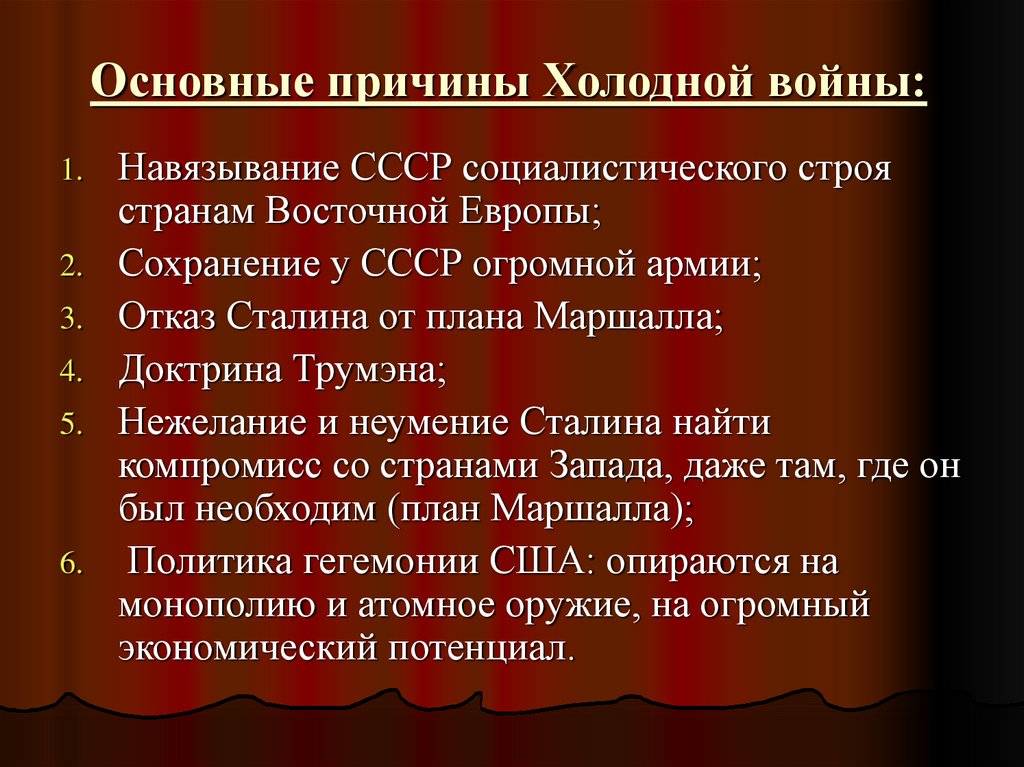

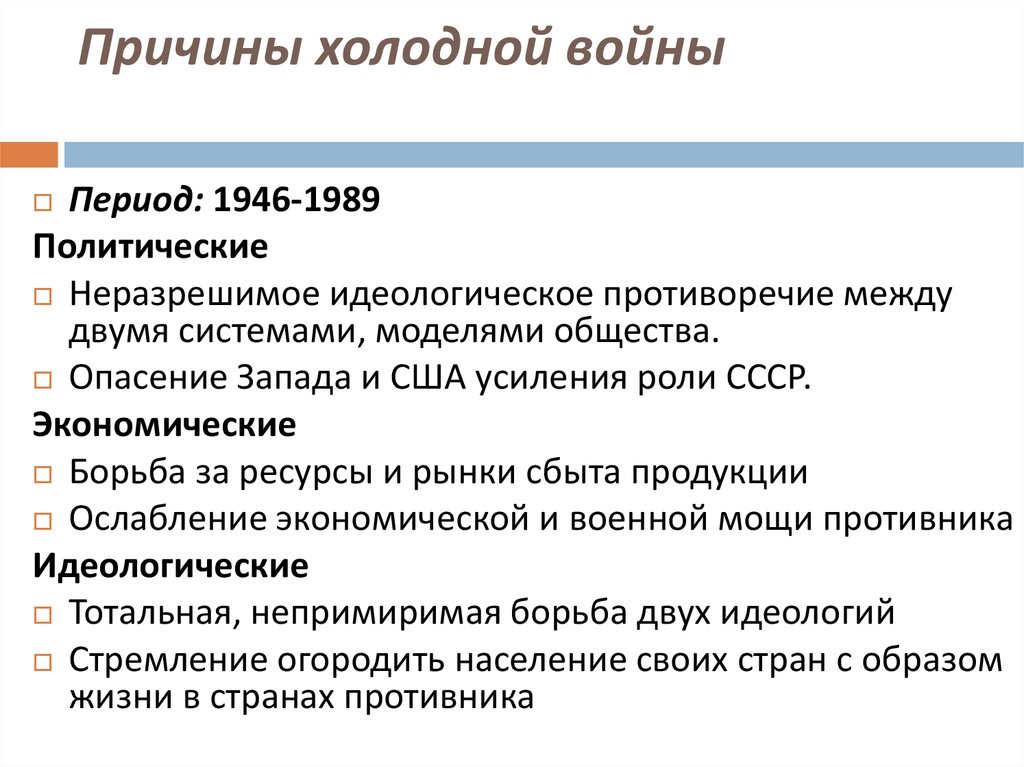

Причины «холодной войны»

Как и любое важное историческое событие, «холодная война» была совокупным результатом множества тенденций и событий и имела многоплановые перспективы. Некоторые из них могут быть перечислены следующим образом:

1. Борьба за гегемонию/ресурсы

В конечном итоге все войны, горячие или холодные, ведутся за установление вашей гегемонии, а также за доступ к глобальным ресурсам, таким как углеводородные ресурсы, доступ к рынкам, получение плацдарм геостратегического положения и т. д. К слову, все подобные авантюры маскируются под именем высоких моральных ценностей. Холодная война 1 (1945–1991) не стал исключением.

д. К слову, все подобные авантюры маскируются под именем высоких моральных ценностей. Холодная война 1 (1945–1991) не стал исключением.

Она началась вскоре после первой мировой войны между возрождающимся СССР и США, которые недавно стали сверхдержавой того времени. Когда в 1918 году в России разразилась гражданская война, США, Великобритания, Франция и Япония направили в Россию войска для помощи антикоммунистическим силам. Это был первый сигнал к началу холодной войны.

Коммунисты выиграли войну, но Иосиф Сталин, ставший лидером России в 1929 году, был убежден, что капиталистические державы предпримут еще одну попытку уничтожить коммунизм в России. Немецкое вторжение в Россию в 1941 доказал его правоту. Необходимость самосохранения против Германии и Японии заставила СССР, США и Великобританию забыть о своих разногласиях и работать вместе, но как только поражение Германии стало лишь вопросом времени, обе стороны начали планировать послевоенное период.

2. Столкновение идеологий

Основная причина конфликтов заключалась в принципиальных различиях между коммунистическими государствами и капиталистическими или либерально-демократическими государствами.

• Коммунистическая система организации государства и общества основывалась на идеях Карла Маркса; он считал, что богатство страны должно находиться в коллективной собственности и делиться всеми. Экономика должна планироваться централизованно, а интересы и благополучие рабочего класса должны охраняться государственной социальной политикой.

• С другой стороны, капиталистическая система основана на частной собственности на богатство страны. Движущими силами капитализма являются частное предпринимательство в погоне за прибылью и сохранение власти частного богатства.

С тех пор как в 1917 году в России (СССР) было создано первое в мире коммунистическое правительство, правительства большинства капиталистических государств относились к нему с недоверием и боялись распространения коммунизма на свои страны. Это означало бы конец частной собственности на богатство, а также потерю политической власти богатыми классами.

3. Внешняя политика Сталина способствовала напряженности

Сталин хотел воспользоваться военной ситуацией для усиления советского влияния в Европе. Когда нацистские армии рухнули, он попытался оккупировать как можно большую территорию Германии и завладеть как можно большим количеством земли, которую он мог безнаказанно получить в таких странах, как Финляндия, Польша и Румыния. В этом он добился больших успехов, но Запад был встревожен тем, что они приняли за советскую агрессию; они считали, что он стремится распространить коммунизм на как можно большую часть земного шара.

Когда нацистские армии рухнули, он попытался оккупировать как можно большую территорию Германии и завладеть как можно большим количеством земли, которую он мог безнаказанно получить в таких странах, как Финляндия, Польша и Румыния. В этом он добился больших успехов, но Запад был встревожен тем, что они приняли за советскую агрессию; они считали, что он стремится распространить коммунизм на как можно большую часть земного шара.

4. Враждебность западных политиков к советскому правительству

Во время войны США при президенте Рузвельте отправляли в Россию всевозможные военные материалы по системе, известной как «ленд-лиз», и Рузвельт был склонен доверять Сталин. Но после смерти Рузвельта в апреле 1945 года его преемник Гарри С. Трумэн был более подозрительным и ужесточил свое отношение к коммунистам. Некоторые историки считают, что главным мотивом Трумэна для сброса атомных бомб на Японию было не просто победить Японию, которая в любом случае была готова сдаться, а показать Сталину, что может случиться с Россией, если он посмеет зайти слишком далеко.

5. Страхи Сталина

Сталин подозревал, что США и Великобритания все еще стремятся уничтожить коммунизм; он чувствовал, что их задержка с началом вторжения во Францию, Второго фронта (которого не было до июня 1944 г.), была преднамеренно рассчитана на то, чтобы сохранить большую часть давления на русских и довести их до истощения. Они также не говорили Сталину о существовании атомной бомбы незадолго до ее применения против Японии, и они отклонили его просьбу о том, чтобы Россия приняла участие в оккупации Японии. Прежде всего, у Запада была атомная бомба, а у СССР ее не было.

Кто виноват?

Это зависит от того, по какую сторону забора вы находитесь.

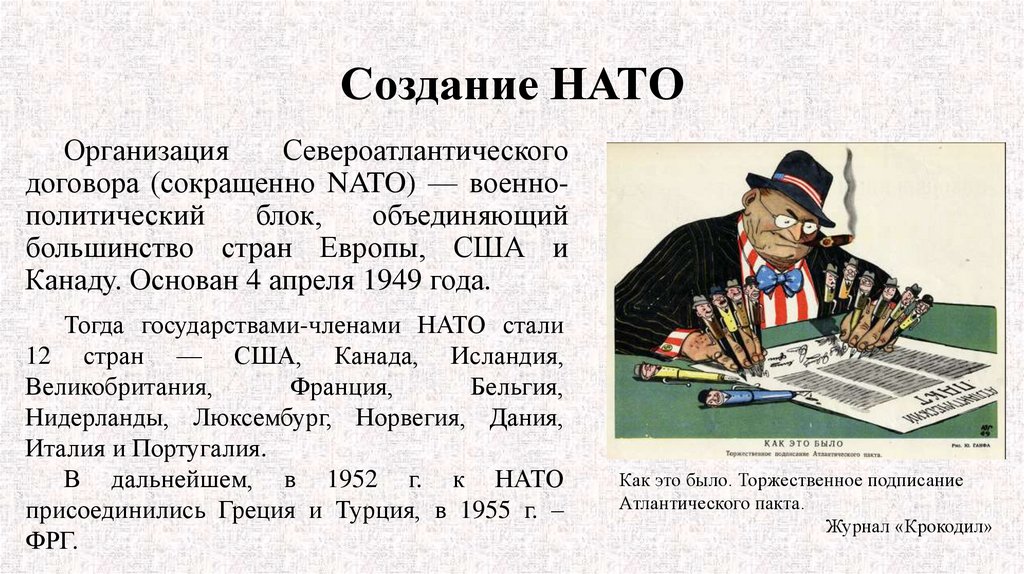

Западная версия

В 1950-е годы большинство западных историков, таких как американец Джордж Кеннан, обвиняли Сталина. Он утверждал, что мотивы Сталина были зловещими и что он намеревался распространить коммунизм как можно шире в Европе и Азии, тем самым уничтожив капитализм. Кеннан советовал проводить политику «сдерживания» СССР политическими, экономическими и дипломатическими средствами. Образование НАТО и вступление США в Корейскую войну в 1950 была самозащитой Запада от коммунистической агрессии.

Кеннан советовал проводить политику «сдерживания» СССР политическими, экономическими и дипломатическими средствами. Образование НАТО и вступление США в Корейскую войну в 1950 была самозащитой Запада от коммунистической агрессии.

Советская версия

С другой стороны, советские историки утверждали, что в холодной войне не следует винить Сталина и русских. Их теория заключалась в том, что Россия понесла огромные потери во время войны, и поэтому можно было ожидать, что Сталин попытается обеспечить дружественные отношения с соседними государствами, учитывая слабость России в 1945 году. Они считают, что мотивы Сталина были чисто оборонительными и что не было реальной угрозы Западу со стороны СССР.

Версия для умеренных американцев

Некоторые американцы, подвергшие критике американскую внешнюю политику, особенно участие Америки во Вьетнамской войне, утверждают, что США должны были проявлять больше понимания и не должны были оспаривать идею советской «сферы влияния». в восточной Европе. Действия американских политиков, особенно Трумэна, напрасно вызывали враждебность России. Они считали, что холодная война была в основном вызвана решимостью США максимально использовать свою атомную монополию и свою промышленную мощь в стремлении к мировой гегемонии.

в восточной Европе. Действия американских политиков, особенно Трумэна, напрасно вызывали враждебность России. Они считали, что холодная война была в основном вызвана решимостью США максимально использовать свою атомную монополию и свою промышленную мощь в стремлении к мировой гегемонии.

Третья точка зрения

Позднее в 1980-х годах некоторыми американскими историками была выдвинута третья точка зрения, известная как постревизионистская интерпретация. Основываясь на новых доступных свидетельствах, они утверждают, что ситуация в конце войны была намного сложнее, чем предполагали более ранние историки; это заставило их занять промежуточную точку зрения, утверждая, что обе стороны должны взять на себя часть вины за холодную войну.

- Они считают, что американская экономическая политика, такая как помощь Маршалла, была преднамеренно разработана для увеличения политического влияния США в Европе.

- Однако они также считают, что, хотя у Сталина не было долгосрочных планов по распространению коммунизма, он был оппортунистом, который воспользовался бы любой слабостью Запада для расширения советского влияния.

Таким образом, утверждают они, своими укоренившимися позициями и глубокой подозрительностью друг к другу США и СССР создали атмосферу, в которой каждый международный акт мог быть истолкован двояко. То, что одна сторона считала необходимым для самообороны, другая восприняла как свидетельство агрессивных намерений. Но, по крайней мере, открытой войны удалось избежать, потому что американцы не хотели снова использовать атомную бомбу, если только не подвергнуться прямому нападению, в то время как русские не осмеливались рисковать такой атакой.

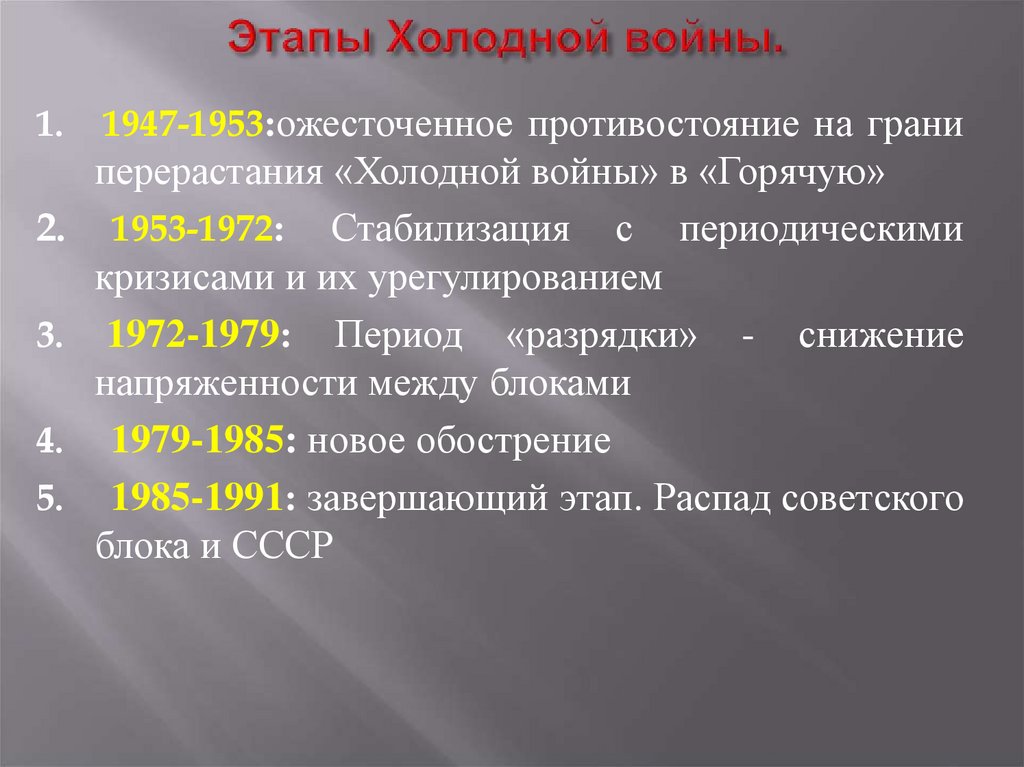

Окончание холодной войны

Хотя формально холодная война закончилась 25 декабря 1991 года, когда Советский Союз прекратил свое существование, что привело к созданию более двух десятков независимых государств, это была «разрядка» — постоянное ослабление напряженность между Востоком и Западом, которая подготовила почву для ее возможного конца.

А. Разрядка как причина окончания «холодной войны»

Начиная с Карибского кризиса 1962 г. , в советско-американских отношениях наступила своего рода оттепель, которая ускорилась в 1970-е годы привели к окончанию холодной войны в конце 1990-х годов. Это ослабление напряженности было вызвано несколькими причинами, такими как

, в советско-американских отношениях наступила своего рода оттепель, которая ускорилась в 1970-е годы привели к окончанию холодной войны в конце 1990-х годов. Это ослабление напряженности было вызвано несколькими причинами, такими как

- По мере накопления ядерных арсеналов обе стороны все больше опасались катастрофической ядерной войны, в которой не может быть реального победителя. Обеим сторонам надоели ужасы Вьетнама.

- СССР считал расходы на то, чтобы не отставать от американцев, калечить. Необходимо было сократить расходы на оборону, чтобы они могли направить больше ресурсов на доведение уровня жизни до западного уровня9.0090

- В то же время русские были в плохих отношениях с Китаем и не хотели оставаться в стороне, когда в 1971 году отношения между Китаем и США начали улучшаться.

- Американцы начали понимать, что должно быть лучшее способ справиться с коммунизмом, чем тот, который имел такой небольшой успех во Вьетнаме. Были пределы тому, чего могла достичь их военная мощь.

- Китайцы были обеспокоены своей изоляцией, обеспокоены американскими намерениями во Вьетнаме (после того, что произошло в Корее) и недовольны ухудшением отношений с СССР.

- Страны Западной Европы были обеспокоены тем, что они окажутся на передовой, если разразится ядерная война. Вилли Брандт, ставший канцлером Западной Германии в 1969 году, работал над улучшением отношений с Восточной Европой, эта политика известна как восточная политика.

Как развивалась разрядка?

Они уже добились прогресса с телефонной линией «горячей линии» и соглашением о проведении только подземных ядерных испытаний (оба в 1963 году). Первый прорыв произошел в 1972 года, когда две страны подписали Договор об ограничении стратегических вооружений, известный как ОСВ-1, в котором решалось, сколько ПРО, МБР и БРПЛ.

Президенты Брежнев и Никсон провели три встречи на высшем уровне, начались переговоры о новом договоре, который будет известен как ОСВ-2, и США начали экспортировать пшеницу в Россию.

Однако самым важным шагом стало Хельсинкское соглашение (июль 1975 г.), по которому США, Канада, СССР и большинство европейских государств признали установленные после Второй мировой войны европейские границы (признав, таким образом, раздел Германии). Коммунистические страны обещали предоставить своим людям права человека, включая свободу слова и свободу выезда из страны.

B. Распад Советского Союза как причина холодной войны

Хотя «разрядка» сыграла решающую роль в прекращении холодной войны, именно распад Советского Союза забил последний гвоздь в ее гроб. Было много структурных и управленческих причин падения Советского Союза. Вот несколько теорий

1. Общепринятая теория мудрости

Большинство россиян считают Горбачева ответственным за неспособность предотвратить крах силой. Для них именно его политика гласности («открытости») и перестройки («перестройки») привела к падению Советского Союза. Михаил Горбачев пытался одновременно провести фундаментальные структурные реформы в экономике, политике и обществе. Однако он не смог оценить силы статус-кво, грандиозность задачи и, самое главное, сопротивление консервативного истеблишмента

Однако он не смог оценить силы статус-кво, грандиозность задачи и, самое главное, сопротивление консервативного истеблишмента

2. Гонка вооружений с США

Многие ученые считают, что, среди прочих факторов, гонка вооружений между США и СССР в 1980-х годах была последней соломинкой, которая сломала хребет верблюду. Умирающая советская экономика не производила достаточного количества излишков, которые могли бы поддерживать военную систему на уровне сверхдержавы и в то же время обеспечивать людям хороший уровень жизни.

3. Теория империи

Советский Союз был империей, пытавшейся существовать в эпоху, которая не была эпохой империй. В его состав входило 100 различных национальностей и наций, стремящихся к созданию собственных независимых национальных государств, которые было невозможно подавить. Решение Горбачева ослабить советское иго в странах Восточной Европы создало независимый демократический импульс, который привел к падению Берлинской стены 19 ноября. 89. После этого это было не остановить

89. После этого это было не остановить

4. Имперская теория чрезмерности

Пол Кеннеди в своей книге о причинах падения великих держав утверждает, что великие державы начинают падать, когда они перенапрягаются. В данном случае он идеально подходит; СССР слишком напрягся, но не имел такой роскоши, как доллар, валюта, которая позволяла бы ему безнаказанно печатать ее для покрытия расходов на это имперское бремя.

5. Эрозия инструментальной легитимности

Советское государство только что утратило свою инструментальную легитимность или raison d’être, т. е. причину существования. Для простых граждан стало неважным, что они не могут помочь им поддерживать достойный уровень жизни. Помните те фотографии длинных очередей пожилых русских женщин у пекарен, чтобы получить буханку хлеба? Именно эта дисфункциональность коммунистической системы подвела Советский Союз.

6. Дефицит потенциала руководства

Советскому Союзу, в отличие от Китая, не хватало умелого руководства. Их лидеры не были должным образом проверены системой, потому что такой системы не существовало; удача катапультировала их на позиции, на которых они не могли работать. Дефицит лидерских качеств в дисфункциональной социально-экономической системе был смертельной комбинацией

Их лидеры не были должным образом проверены системой, потому что такой системы не существовало; удача катапультировала их на позиции, на которых они не могли работать. Дефицит лидерских качеств в дисфункциональной социально-экономической системе был смертельной комбинацией

Последствия окончания холодной войны

Потребуются десятилетия и десятилетия, чтобы окончательно оценить последствия окончания холодной войны. Однако некоторые из наиболее заметных последствий заключаются в следующем:

1. Международные отношения вернулись к своей изначальной функции мира

Вопрос о том, является ли мир нормой в международных отношениях, а война отклонением от нормы, или наоборот, является спорным вопросом. Для меня война не является функцией по умолчанию в международных отношениях; скорее это мирное сосуществование с некоторыми сбоями тут и там. Холодная война была одной из таких проблем.

Самым непосредственным результатом стало окончание холодной войны, омрачившей международные отношения, и чувство облегчения, которое испытали люди во всем мире. Политика Блока закончилась; бывший СССР и его союзники больше не рассматривались Западом как «враги», но страны НАТО и Варшавского договора подписали договор, согласно которому они «больше не являются противниками».

Политика Блока закончилась; бывший СССР и его союзники больше не рассматривались Западом как «враги», но страны НАТО и Варшавского договора подписали договор, согласно которому они «больше не являются противниками».

2. Взрыв Независимости

В результате распада СССР появилось более двух десятков независимых национальных государств, ранее известных как республики Советского Союза. К лету 1990 года все они были заменены демократически избранными правительствами, что подготовило почву для реинтеграции региона в экономическую и политическую сферы Запада.

4. Возникновение однополярного мира

Распад СССР сделал США единственной настоящей мировой сверхдержавой, освободив свое правительство от ограничений, налагаемых существованием любой угрозы со стороны могущественного соперника. Однако это имело непредвиденные последствия; он дал полную свободу действий своему бывшему сопернику, США, в осуществлении своей давней мечты о введении Pax Americana. Это позволило правительству США осуществлять военное и иное вмешательство в дела зарубежных стран, не опасаясь серьезного возмездия. Война в Персидском заливе никогда бы не случилась при предыдущей биполярной ситуации, поскольку СССР заблокировал бы ее.

Это позволило правительству США осуществлять военное и иное вмешательство в дела зарубежных стран, не опасаясь серьезного возмездия. Война в Персидском заливе никогда бы не случилась при предыдущей биполярной ситуации, поскольку СССР заблокировал бы ее.

5. Ускоренная глобализация

Окончание холодной войны привело к более тесному взаимодействию между государствами и людьми, что ускорило процесс глобализации и полностью изменило способы общения, переговоров и взаимодействия наций друг с другом. Следовательно, глобализация улучшила и расширила глобальную торговлю, привлекла больше прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, построила инфраструктуру и повысила грамотность, вдохновила демократические движения через социальные сети и создала формирующийся средний класс во всем мире.

6. Глобальная геополитическая перестройка

Одним из неизбежных результатов окончания холодной войны стала геополитическая перестройка стран во всем мире. Первой жертвой стало Движение неприсоединения (ДН), которое потеряло свою актуальность, так как не осталось двух блоков. Распад Советского Союза также побудил Европейский Союз распространить свое влияние на районы, которые когда-то контролировала Москва. Китай заменил Советский Союз и стал крупной мировой сверхдержавой, проявляющей живой интерес к мировой политике и создающей свою сферу влияния. Точно так же воссоединение Германии укрепило ее позиции в ЕС и НАТО.

Первой жертвой стало Движение неприсоединения (ДН), которое потеряло свою актуальность, так как не осталось двух блоков. Распад Советского Союза также побудил Европейский Союз распространить свое влияние на районы, которые когда-то контролировала Москва. Китай заменил Советский Союз и стал крупной мировой сверхдержавой, проявляющей живой интерес к мировой политике и создающей свою сферу влияния. Точно так же воссоединение Германии укрепило ее позиции в ЕС и НАТО.

6. Новые конфликты, кризисы и войны

Хотя мир вернулся к своей функции мира по умолчанию, в разных частях мира были отдельные войны. Во время холодной войны СССР и США жестко контролировали, при необходимости применяя силу, районы, где могли быть затронуты их жизненные интересы. Теперь конфликт, не затрагивающий напрямую интересы Востока или Запада, скорее всего, придется искать свое решение, кровавое или иное. Трагичнее всего была Югославия, распавшаяся на пять отдельных государств. Вскоре разразилась сложная гражданская война, в которой боснийцы, сербы, хорваты и мусульмане сражались друг с другом в попытке создать собственное государство. Эта все более ожесточенная борьба длилась почти четыре года, пока 19 ноября не было заключено перемирие.95.

Эта все более ожесточенная борьба длилась почти четыре года, пока 19 ноября не было заключено перемирие.95.

Запрос

Большое спасибо за прочтение статьи

Если она вам понравилась, пожалуйста, выразите свою признательность, нажав на значок хлопка ниже столько раз, сколько хотите

Почему бы не поделиться ею с друзьями на социальные медиа? Знания являются общим достоянием всех нас

И, пожалуйста, следите за мной, а также подпишитесь на мою рассылку новостей

Вы также можете прочитать

1. Международные отношения: определение, история и сфера применения

Международные отношения: определение, история и масштаб

Аннотация

shahidhraja.medium.com

2. Современное национальное государство: происхождение, особенности и перспективы

Современная система национального государства: вызовы и перспективы

Abstract

shahidhraja.medium. com

com

3. Национальный интерес: определение, компоненты, определение

Что такое национальный интерес? Как это определяется?

ВВЕДЕНИЕ

Shahidhraja.Medium.com

4. Исламофобия: Genesis, Challenge & Response

Исламфобия: Genesis, проблемы и реакция

Abstract

. ShahidhrajaMization.com. Ответ

Глобализация: вызовы и ответ

Введение

shahidhraja.medium.com

6. Восемь движущих сил глобализации

8 Движущие силы глобализации

Резюме

shahidhraja.medium.com

7. Глобальный терроризм: вызовы и ответ

Глобальный терроризм: вызовы и ответ

организацией любого типа, религиозной или…

shahidhraja.medium.com

8. «Арабская весна»: причины, последствия и извлеченные уроки

«Арабская весна» — причины, последствия и извлеченные уроки

Введение

shahidhraja. medium.com

medium.com

9. Почему СССР вошел в Афганистан в 1979 году?

Почему Советский Союз вошел в Афганистан в 1979 году?

Abstract

shahidhraja.medium.com

10. Война во Вьетнаме: причины поражения Америки

Почему Соединенные Штаты проиграли войну во Вьетнаме?

Введение

shahidhraja.medium.com

11. Война в Афганистане: 8 Причины поражения Америки

8 Причины поражения Америки в Афганистане

Резюме

shahidhraja.medium.com

Lives and Consequences: The Local Impact of the Cold War

Lives and Consequences: The Local History of the Cold War

A

Отчет о конференции, подготовленный

Джеффри Энгелем

Исследователи времен холодной войны с трех континентов собрались в Йельском университете в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в течение третьей недели апреля 2003 г. на конференцию, совместно спонсируемую Йельской программой исследований в области международной безопасности и организацией Cold War International. Исторический проект под названием «Жизнь и последствия: краеведческая история холодной войны». Их цель состояла в том, чтобы изучить влияние дипломатии на реальный мир, пролить свет на то, что ученые и эксперты так часто считают само собой разумеющимся, но так редко исследуют: что дипломатия важна для жизни, для регионов, для сообществ по всему миру. Приглашенным участникам была поставлена грандиозная цель бросить вызов традиционному взгляду на дипломатическую историю как исключительно на рассказ о нациях и национальных политиках. Вместо этого им было сказано раздвинуть границы международной истории в жизни и сообществах людей во всем мире: тех мест и людей, которые так часто затрагиваются глобальными делами, но чьи истории редко (если вообще) исследуются учеными-международниками. 1] Далее следует краткое описание их тем и результатов.

Исторический проект под названием «Жизнь и последствия: краеведческая история холодной войны». Их цель состояла в том, чтобы изучить влияние дипломатии на реальный мир, пролить свет на то, что ученые и эксперты так часто считают само собой разумеющимся, но так редко исследуют: что дипломатия важна для жизни, для регионов, для сообществ по всему миру. Приглашенным участникам была поставлена грандиозная цель бросить вызов традиционному взгляду на дипломатическую историю как исключительно на рассказ о нациях и национальных политиках. Вместо этого им было сказано раздвинуть границы международной истории в жизни и сообществах людей во всем мире: тех мест и людей, которые так часто затрагиваются глобальными делами, но чьи истории редко (если вообще) исследуются учеными-международниками. 1] Далее следует краткое описание их тем и результатов.

После вступительного слова координатора конференции Джеффри Энгела из Йельского университета на конференции состоялось четыре сессии, каждая из которых была посвящена широкой теме истории холодной войны. Первым был «Образование и искусство», и Сет Фейн из Йельского университета начал работу на выходных своей статьей «Кинохроника холодной войны и кинохроники Мехико: между кино и телевидением, Мексикой и Соединенными Штатами, 1950-е и 1960-е годы». Работа Фейна исследовала то, как американские политики в середине холодной войны использовали мексиканское кино и кинохронику в качестве средства распространения своих посланий времен холодной войны среди мексиканского народа и по всей Латинской Америке. Они намеренно стирали границы между искусством, новостями и пропагандой, и Фейн продемонстрировал, как финансовая поддержка Вашингтона оказалась решающей для мексиканских продюсеров кинохроники того периода, чьи фильмы, в свою очередь, несли отчетливо американский посыл. То, что мексиканцы увидели в театре, в целом было прямым результатом императивов Вашингтона времен холодной войны.

Первым был «Образование и искусство», и Сет Фейн из Йельского университета начал работу на выходных своей статьей «Кинохроника холодной войны и кинохроники Мехико: между кино и телевидением, Мексикой и Соединенными Штатами, 1950-е и 1960-е годы». Работа Фейна исследовала то, как американские политики в середине холодной войны использовали мексиканское кино и кинохронику в качестве средства распространения своих посланий времен холодной войны среди мексиканского народа и по всей Латинской Америке. Они намеренно стирали границы между искусством, новостями и пропагандой, и Фейн продемонстрировал, как финансовая поддержка Вашингтона оказалась решающей для мексиканских продюсеров кинохроники того периода, чьи фильмы, в свою очередь, несли отчетливо американский посыл. То, что мексиканцы увидели в театре, в целом было прямым результатом императивов Вашингтона времен холодной войны.

Хироси Китамура (Университет Висконсин-Мэдисон) во многом доказал то же самое для Японии, поскольку его работа, основанная на его диссертации, показала кинематографическое распространение американских идеалов времен холодной войны во время оккупации Японии. Эссе Китамуры, озаглавленное «Голливуд и культура киновыставки в оккупированной Японии, 1946–1951 гг.», выходит за рамки кинохроники, которую исследовал Фейн, чтобы показать не только то, как темы холодной войны проникли в американские художественные фильмы, экспортируемые в Японию, но и то, как американские политики, ответственные за оккупацию, целенаправленно отбирали для показа только те фильмы, которые считались достаточно проамериканскими. Таким образом, кино было средством пропаганды времен холодной войны и местом встречи японской и американской культур всего через несколько месяцев после окончания их ожесточенной войны. Это также отчетливо рассказ о холодной войне, поскольку Китамура продемонстрировал американские усилия по преобразованию Японии в более демократический образ с помощью фильмов и навязывания западной кинокультуры и норм, включая гигиену, строительные конструкции и даже способ продажи мест на шоу. Фильмы могут повернуть японцев в сторону Запада, рассуждал Вашингтон, и тем самым помочь удержать страну в западном лоне.

Эссе Китамуры, озаглавленное «Голливуд и культура киновыставки в оккупированной Японии, 1946–1951 гг.», выходит за рамки кинохроники, которую исследовал Фейн, чтобы показать не только то, как темы холодной войны проникли в американские художественные фильмы, экспортируемые в Японию, но и то, как американские политики, ответственные за оккупацию, целенаправленно отбирали для показа только те фильмы, которые считались достаточно проамериканскими. Таким образом, кино было средством пропаганды времен холодной войны и местом встречи японской и американской культур всего через несколько месяцев после окончания их ожесточенной войны. Это также отчетливо рассказ о холодной войне, поскольку Китамура продемонстрировал американские усилия по преобразованию Японии в более демократический образ с помощью фильмов и навязывания западной кинокультуры и норм, включая гигиену, строительные конструкции и даже способ продажи мест на шоу. Фильмы могут повернуть японцев в сторону Запада, рассуждал Вашингтон, и тем самым помочь удержать страну в западном лоне.

Джереми Сури (Университет Висконсина-Мэдисона) продолжил исследование влияния холодной войны на образование и искусство, проиллюстрировав поле дипломатической битвы, которое было полем холодной войны в Берлине, через исследование Свободного университета города. В его статье, озаглавленной «Культурные противоречия образования времен холодной войны: пример Западного Берлина», прослеживается явное создание Университета как форума для западных ценностей и образования. Однако к 1960-м годам студенческие протесты и правительственные движения, фактически использующие эти западные ценности, начали раздражать основателей университета, которые верили в более твердое понимание западных норм. Таким образом, работа Сури связала изменения в международной системе с изменениями в одном месте, в данном случае в спорном Западном Берлине, вне всякого сомнения доказав, что международные дела имеют отчетливые местные последствия. 903:47 Гэддис Смит из Йельского университета завершил эту дискуссию своей вызывающей воспоминания работой под названием «Холодная война и Йельский университет». Смит проследил влияние конфликта сверхдержав на учебную программу университета, его преподавателей и даже на его социальные нормы. Он утверждал, что и студенты, и преподаватели одинаково старались придерживаться соответствующей политической линии, будучи свидетелями последствий открытого несогласия с проамериканской линией, одобренной администрацией университета. Влияние «холодной войны» отразилось даже на их общественной жизни, поскольку университет нанимал (а затем увольнял) сотрудников службы безопасности, только что перешедших из ФБР Дж. Эдгара Гувера, которые временами больше заботились об искоренении подозреваемых сторонников коммунистов, чем о поддержании мира. Смит лично стал свидетелем этого периода в Йельском университете, но благодаря обширным архивным исследованиям в рамках своей готовящейся книги о Йельском университете, презентация Смита смешала личное с профессиональным, чтобы продемонстрировать не только то, как Нью-Хейвен и Йельский университет изменились во время холодной войны, но и более важно то, как холодная война изменила город и его институт.

Смит проследил влияние конфликта сверхдержав на учебную программу университета, его преподавателей и даже на его социальные нормы. Он утверждал, что и студенты, и преподаватели одинаково старались придерживаться соответствующей политической линии, будучи свидетелями последствий открытого несогласия с проамериканской линией, одобренной администрацией университета. Влияние «холодной войны» отразилось даже на их общественной жизни, поскольку университет нанимал (а затем увольнял) сотрудников службы безопасности, только что перешедших из ФБР Дж. Эдгара Гувера, которые временами больше заботились об искоренении подозреваемых сторонников коммунистов, чем о поддержании мира. Смит лично стал свидетелем этого периода в Йельском университете, но благодаря обширным архивным исследованиям в рамках своей готовящейся книги о Йельском университете, презентация Смита смешала личное с профессиональным, чтобы продемонстрировать не только то, как Нью-Хейвен и Йельский университет изменились во время холодной войны, но и более важно то, как холодная война изменила город и его институт. Эндрю Престон (Йельский университет) возглавлял эту группу.

Эндрю Престон (Йельский университет) возглавлял эту группу.

Конференция была посвящена тому, как дипломатия времен холодной войны влияла на социальные отношения. Дискуссию возглавлял Майкл Ослин (Йельский университет). Томас Борстельманн (Корнеллский университет) начал эту сессию с широкого доклада, озаглавленного «Юг Америки и холодная война». Борстельманн утверждал, что дипломатия холодной войны и сама структура холодной войны изменили этот ключевой американский регион. Увеличение военных расходов влило в экономику региона неисчислимые миллионы, помогая обучать его рабочую силу и в конечном итоге способствуя драматическим социальным изменениям на Юге в течение этого периода. В конечном итоге он заключает, что без холодной войны Юг не занимал бы своего влиятельного места в современной американской политике и общественной жизни.

Франк Костильола (Университет Коннектикута) также увидел влияние холодной войны на людей, хотя его исследование советско-американских отношений в Польше в конце Второй мировой войны было гораздо более целенаправленным. В его статье, озаглавленной «Немытые, небритые, ползающие с паразитами, поедающие сырое мясо»: конструкции идентичности американцами, британцами и русскими в Польше, 1944–1945 гг., солдаты, дипломаты и особенно летчики, сбитые в последние месяцы войны. Более того, то, как обращались с американскими и британскими солдатами в тылу советских войск, резко повлияло, в частности, на американскую дипломатию, поскольку политики, такие как Аверилл Гарриман и даже Гарри Трумэн, использовали примеры (некоторые слухи, некоторые факты) жестокого обращения со стороны Советского Союза, чтобы оправдать их жестокое обращение. линию антисоветской позиции в Потсдаме и за его пределами. Таким образом, дипломатия холодной войны влияла на жизнь на земле, но жизнь на земле, в свою очередь, формировала и коренным образом изменяла отношения сверхдержав, тем самым обостряя и без того напряженную конкуренцию сверхдержав в первые дни холодной войны.

В его статье, озаглавленной «Немытые, небритые, ползающие с паразитами, поедающие сырое мясо»: конструкции идентичности американцами, британцами и русскими в Польше, 1944–1945 гг., солдаты, дипломаты и особенно летчики, сбитые в последние месяцы войны. Более того, то, как обращались с американскими и британскими солдатами в тылу советских войск, резко повлияло, в частности, на американскую дипломатию, поскольку политики, такие как Аверилл Гарриман и даже Гарри Трумэн, использовали примеры (некоторые слухи, некоторые факты) жестокого обращения со стороны Советского Союза, чтобы оправдать их жестокое обращение. линию антисоветской позиции в Потсдаме и за его пределами. Таким образом, дипломатия холодной войны влияла на жизнь на земле, но жизнь на земле, в свою очередь, формировала и коренным образом изменяла отношения сверхдержав, тем самым обостряя и без того напряженную конкуренцию сверхдержав в первые дни холодной войны.

В то время как Костильола сосредоточился на начале холодной войны, Тим Снайдер (Йельский университет) сосредоточился на ее окончании. В его статье «Из Парижа в Варшаву о Москве: Большая стратегия Ежи Гедройца для мира после окончания холодной войны» исследуется стратегическое мышление польских эмигрантов, сосланных в Париж на протяжении большей части холодной войны. Их влиятельный журнал под названием «Культура» помог сформулировать возможное сопротивление Польши советскому влиянию и правлению к концу 1980-х годов и, что более важно, помог сформировать мирную трансформацию Восточной Европы в конце «холодной войны». В то время как некоторые предсказывали, что древние земельные претензии и межэтническая вражда могут подорвать мирное будущее региона, авторы «Культуры» сформулировали срединный путь для Польши, который одновременно способствовал укреплению связей с соседями по региону и укреплению связей с Западом. Таким образом, холодная война в Восточной Европе сформировала интеллектуальную работу в Париже, чьи усилия помогли восстановить и сохранить польский суверенитет к XIX в.90-е.

В его статье «Из Парижа в Варшаву о Москве: Большая стратегия Ежи Гедройца для мира после окончания холодной войны» исследуется стратегическое мышление польских эмигрантов, сосланных в Париж на протяжении большей части холодной войны. Их влиятельный журнал под названием «Культура» помог сформулировать возможное сопротивление Польши советскому влиянию и правлению к концу 1980-х годов и, что более важно, помог сформировать мирную трансформацию Восточной Европы в конце «холодной войны». В то время как некоторые предсказывали, что древние земельные претензии и межэтническая вражда могут подорвать мирное будущее региона, авторы «Культуры» сформулировали срединный путь для Польши, который одновременно способствовал укреплению связей с соседями по региону и укреплению связей с Западом. Таким образом, холодная война в Восточной Европе сформировала интеллектуальную работу в Париже, чьи усилия помогли восстановить и сохранить польский суверенитет к XIX в.90-е.

Первый день панельных дискуссий подошёл к концу, участники и приглашенные гости отправились на ужин и на основное выступление Джона Льюиса Гэддиса, исполняющего обязанности директора Йельского университета по исследованиям в области международной безопасности. Следуя своему недавно опубликованному исследованию теории и практики истории «Пейзаж истории», Гэддис представил обзор темы конференции, уделив особое внимание вкладу математики в историков, интересующихся локальными последствиями холодной войны. По его словам, фракталы являются ключом к пониманию геополитических и локальных последствий холодной войны. «Ключевой идеей здесь является самоподобие в масштабе. Вещи выглядят почти одинаково, независимо от того, смотрите ли вы на них с большого расстояния, вблизи или где-то посередине». Эта конференция заставила историков, наиболее подготовленных к рассмотрению международных последствий политики и решений, изучить местные последствия тех же самых решений. Используя примеры, взятые из шести докладов конференции, Гэддис утверждал, что процесс изучения местного в дипломатической истории был процессом, которому обучались историки всех жанров. «Так какова же связь между глобальным и локальным в истории холодной войны? На самом деле, я думаю, она мало чем отличается от разницы между общим и частным во всей истории.

Следуя своему недавно опубликованному исследованию теории и практики истории «Пейзаж истории», Гэддис представил обзор темы конференции, уделив особое внимание вкладу математики в историков, интересующихся локальными последствиями холодной войны. По его словам, фракталы являются ключом к пониманию геополитических и локальных последствий холодной войны. «Ключевой идеей здесь является самоподобие в масштабе. Вещи выглядят почти одинаково, независимо от того, смотрите ли вы на них с большого расстояния, вблизи или где-то посередине». Эта конференция заставила историков, наиболее подготовленных к рассмотрению международных последствий политики и решений, изучить местные последствия тех же самых решений. Используя примеры, взятые из шести докладов конференции, Гэддис утверждал, что процесс изучения местного в дипломатической истории был процессом, которому обучались историки всех жанров. «Так какова же связь между глобальным и локальным в истории холодной войны? На самом деле, я думаю, она мало чем отличается от разницы между общим и частным во всей истории. Мы все делаем обобщения, но только после того, как Я связал их с особенностями, которые экземплифицируют, квалифицируют, усиливают или, возможно, даже овеществляют. Но что это, как не фрактальная история, поиск самоподобий в разных масштабах?» Дипломаты и историки-международники могут многому научиться, сосредоточив внимание на местах в своей работе, поскольку это работа, которой они были обучены.

Мы все делаем обобщения, но только после того, как Я связал их с особенностями, которые экземплифицируют, квалифицируют, усиливают или, возможно, даже овеществляют. Но что это, как не фрактальная история, поиск самоподобий в разных масштабах?» Дипломаты и историки-международники могут многому научиться, сосредоточив внимание на местах в своей работе, поскольку это работа, которой они были обучены.

Второй день конференции начался с дискуссии под председательством Теда Бромунда (Йельский университет), посвященной изучению влияния холодной войны на физические ландшафты и демографию. Ричард Киркендалл (Вашингтонский университет) начал заседание со своей работы под названием «Ранняя холодная война и аэрокосмическая промышленность на Северо-Западе Америки». Киркендалл показал широкое влияние холодной войны на регион через экономические и демографические изменения, но затем сосредоточился на одной из основных отраслей региона, аэрокосмической промышленности, и до Microsoft на его крупнейшем работодателе, Boeing. Он утверждал, что судьба компании и региона неразрывно переплетены: процветание для одного означает одно и то же для другого, и что государственные расходы, в частности, на прибыльные военные программы, такие как заправщик KC-135 и бомбардировщик B-52, «сэкономили». Сиэтл. Ведущие политики штата, такие как сенаторы Генри «Совок» Джексон и Уоррен Магнуссон, считали, что военные расходы на их спасение так же важны, как и на их безопасность, а значительный рост региона в период холодной войны во многом обязан Пентагону и их собственному политическому влиянию.

Он утверждал, что судьба компании и региона неразрывно переплетены: процветание для одного означает одно и то же для другого, и что государственные расходы, в частности, на прибыльные военные программы, такие как заправщик KC-135 и бомбардировщик B-52, «сэкономили». Сиэтл. Ведущие политики штата, такие как сенаторы Генри «Совок» Джексон и Уоррен Магнуссон, считали, что военные расходы на их спасение так же важны, как и на их безопасность, а значительный рост региона в период холодной войны во многом обязан Пентагону и их собственному политическому влиянию.

За исследованием аэрокосмической отрасли и дипломатии холодной войны в одном регионе в начале холодной войны, проведенным Киркендаллом, последовал Майкл Оден (Техасский университет), чья статья «Когда кино закончится: реструктуризация Лос-Анджелеса после холодной войны» исследовала судьба после упадка аэрокосмической отрасли в конце холодной войны. Десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест в оборонном секторе были потеряны как часть «дивидендов мира» Америки по завершении конфликта между сверхдержавами, и их удаление из местной экономики изменило регион. Это изменение вызвало рецессию и, в конечном итоге, обновление хваленой технологической отрасли штата и превратило Калифорнию из колеблющегося штата на национальных выборах в прочный бастион Демократической партии. Беловоротничковые домовладельцы европеоидной расы массово уезжали после потери работы, их заменили в основном иммигранты из Латинской Америки и Азии, более склонные голосовать за либеральную линию. Символом этой трансформации стала политическая кончина конгрессмена Роберта «Б-1» Дорнана, стойкого консерватора и сторонника защиты, в пользу Лоретты Санчес, латиноамериканского демократа. Как показывает Оден, Лос-Анджелес преобразился не один раз, а дважды во время холодной войны: сначала, когда он рос в соответствии с напряженностью между сверхдержавами, а затем позже, когда военные расходы в конце холодной войны вызвали массовые изменения в регионе.

Это изменение вызвало рецессию и, в конечном итоге, обновление хваленой технологической отрасли штата и превратило Калифорнию из колеблющегося штата на национальных выборах в прочный бастион Демократической партии. Беловоротничковые домовладельцы европеоидной расы массово уезжали после потери работы, их заменили в основном иммигранты из Латинской Америки и Азии, более склонные голосовать за либеральную линию. Символом этой трансформации стала политическая кончина конгрессмена Роберта «Б-1» Дорнана, стойкого консерватора и сторонника защиты, в пользу Лоретты Санчес, латиноамериканского демократа. Как показывает Оден, Лос-Анджелес преобразился не один раз, а дважды во время холодной войны: сначала, когда он рос в соответствии с напряженностью между сверхдержавами, а затем позже, когда военные расходы в конце холодной войны вызвали массовые изменения в регионе.

Анита Сет (Йельский университет) продолжила свое собственное исследование аэрокосмической отрасли как объектива, через который можно увидеть последствия холодной войны, хотя ее статья была сосредоточена главным образом на локальном влиянии дипломатии этого периода глубоко внутри Советского Союза. В книге «Наблюдая за советским военно-промышленным комплексом в Новосибирске, 1945–1950 годы» Сет проследил превращение этого сибирского города из регионального торгового поста в центр советского промышленного производства. Во время Второй мировой войны в Новосибирске располагались важные авиационные заводы, но по окончании конфликта его заводы в основном закрылись. В результате население города резко сократилось, и городские власти обратились даже к производству велосипедов, пытаясь поддержать местную экономику. Все это изменилось с резкой эскалацией напряженности между Востоком и Западом, и к 1959, город оказался настолько важным для советской экономики, что он был выбран для пребывания вице-президента Ричарда Никсона в его поездках по стране. Холодная война спасла этот сибирский город, хотя для поддержания региона потребовалось военное производство.

В книге «Наблюдая за советским военно-промышленным комплексом в Новосибирске, 1945–1950 годы» Сет проследил превращение этого сибирского города из регионального торгового поста в центр советского промышленного производства. Во время Второй мировой войны в Новосибирске располагались важные авиационные заводы, но по окончании конфликта его заводы в основном закрылись. В результате население города резко сократилось, и городские власти обратились даже к производству велосипедов, пытаясь поддержать местную экономику. Все это изменилось с резкой эскалацией напряженности между Востоком и Западом, и к 1959, город оказался настолько важным для советской экономики, что он был выбран для пребывания вице-президента Ричарда Никсона в его поездках по стране. Холодная война спасла этот сибирский город, хотя для поддержания региона потребовалось военное производство.

По словам Алана Добсона (Университет Данди) и Чарли Уитэма (Королевский колледж, Лондон), холодная война оказалась потенциально более ядовитой для одного шотландского города. Их работа «Проект ЛАМАЧУС: холодная война приходит в Шотландию. База атомных подводных лодок США Холи-Лох и ее влияние на Шотландию 19».59-1974» раскрывает влияние американской базы атомных подводных лодок в Шотландии на окружающую среду и, в частности, огромный рост местных уровней радиоактивности из-за деятельности подводных лодок. Их работа исследует экономическое и политическое влияние этой базы на местное население, но Основная часть их исследований указывает на долгосрочные последствия базы для здоровья и окружающей среды.То, что одновременно было символом англо-американского сотрудничества и их единой позиции против международного коммунизма, со временем стало смертельным фактором в шотландской жизни. Местное воздействие холодной войны в Шотландии незаметно лежало на поверхности воды.03:47 Заключительная панель конференции под председательством Кэтрин Карт Энгель (Университет Рутгерса) исследовала влияние дипломатии времен холодной войны на конкретные регионы, далекие от традиционных центров власти.