Характеристика Стародума в комедии «Недоросль» Фонвизина – описание образа для сочинения по теме » Сочинение на EraInfo.ru

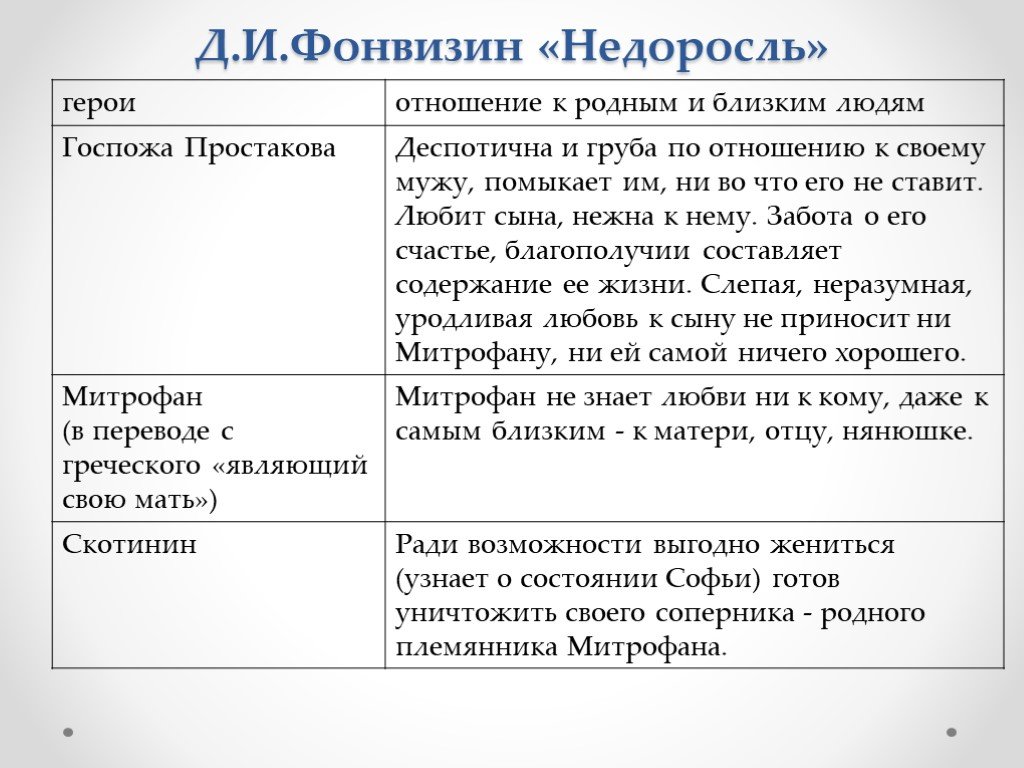

По сюжету комедии Стародум является дядей Софьи. Еще когда девушка была маленькой, ему пришлось уехать в Сибирь, где он честным путем нажил состояние, и теперь вернулся домой спокойно провести старость. В комедии Стародум является одним из главных героев и противопоставляется в пьесе, прежде всего, госпоже Простаковой. Оба персонажа – это родители, однако подход к воспитанию у них кардинально различается. Если Простакова видит в Митрофане маленького ребенка, требующего постоянной заботы, всячески его балует и потакает ему, то Стародум относится к Софье как ко взрослой сформировавшейся личности. Он заботится о ее будущем, выбирая в мужья ни грубого Скотинина или глупого Митрофана, а достойного, образованного и честного Милона. Беседуя с Софьей, он наставляет ее, объясняя как важно равноправие, уважение и дружба между супругами, к чему приводит непонимание и отстраненность в браке, тогда как Простакова даже не втолковывает Митрофану всю ответственность женитьбы, и юноша воспринимает ее как очередную забаву.

Помимо того, противопоставляются и основные ценности, внушаемые родителями своим детям. Так, Простакова объясняет Митрофану, что главное – это деньги, дающие неограниченную власть, в том числе над людьми – слугами и крестьянами, над которыми можно издеваться, как то вздумается помещику. Стародум же объясняет Софье, что главное в человеке – благонравие. Особо показательны его слова о том, что если умный человек не имеет какого-либо качества ума, то его вполне можно извинить, тогда как «честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца». То есть для Стародума образцовая личность – это не обязательно тот, кто многого добился или много знает, а честный, добрый, милосердный, любящий человек с высокими моральными ценностями – без них, по мнению мужчины, личность является несостоявшейся. Представляя собой именно такую личность, Стародум противопоставляется и другим отрицательным героям – Митрофану, Скотинину и Простакову.

Стародум и Правдин

Образ Стародума в «Недоросле» противопоставляется не только отрицательным персонажам, но и положительному Правдину. Герои имеют, казалось бы, схожие взгляды на необходимость перевоспитания помещиков, оба являются носителями идей гуманизма и просвещения, оба считают важным благонравие и моральные ценности человека. Однако Правдина главным регулирующим механизмом становится буква закона – именно она определяет кто прав, а кто виноват – даже наказание Простаковой осуществляется только после появления соответствующего приказа. Он – прежде всего, чиновник, для которого ум человека, его достижения и рассуждения более важны, чем личные пристрастия. Стародум же более руководствуется сердцем чем умом – показательной является история о его друге, образованном умном человеке, который не захотел служить родине, думая больше о себе, чем о судьбе отечества. Тогда как Цыфиркин вызывает у Стародума сочувствие и благосклонность – учитель не имеет хорошего образования, но добр и честен, чем и привлекает мужчину.

Герои имеют, казалось бы, схожие взгляды на необходимость перевоспитания помещиков, оба являются носителями идей гуманизма и просвещения, оба считают важным благонравие и моральные ценности человека. Однако Правдина главным регулирующим механизмом становится буква закона – именно она определяет кто прав, а кто виноват – даже наказание Простаковой осуществляется только после появления соответствующего приказа. Он – прежде всего, чиновник, для которого ум человека, его достижения и рассуждения более важны, чем личные пристрастия. Стародум же более руководствуется сердцем чем умом – показательной является история о его друге, образованном умном человеке, который не захотел служить родине, думая больше о себе, чем о судьбе отечества. Тогда как Цыфиркин вызывает у Стародума сочувствие и благосклонность – учитель не имеет хорошего образования, но добр и честен, чем и привлекает мужчину.

Таким образом, при сопоставлении образов Правдина и Стародума, становится понятно, что чиновник – это современная рациональная личность эпохи Просвещения, для него важна справедливость закона, опирающаяся на гуманность и честность. Стародум же выступает образом, представляющим мудрость поколений – он осуждает устаревшие ценности помещиков, но не возносит на пьедестал рационализм новых дворян, придерживаясь вневременных, «вечных» человеческих ценностей – чести, сердечности, доброты, благонравия.

Стародум же выступает образом, представляющим мудрость поколений – он осуждает устаревшие ценности помещиков, но не возносит на пьедестал рационализм новых дворян, придерживаясь вневременных, «вечных» человеческих ценностей – чести, сердечности, доброты, благонравия.

Стародум как резонер комедии «Недоросль»

Образ Стародума в комедии выступает резонером мнения самого автора. Одним из подтверждений этого является решение Фонвизина через несколько лет после написания пьесы выпускать журнал «Стародум» (еще до выхода первого номера был запрещен Екатериной ІІ). Противопоставляя в пьесе два противоположных ценностно-идейных направления – помещиков и нового дворянства, автор приводит третье, находящееся между ними и зависящее не только от образования, полученного в детстве, как это прослеживается в остальных персонажах, а от личного опыта героя. Стародум не получил в детстве хорошего образования, но «воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голов». Фонвизин подчеркивает, что человек с правильным воспитанием способен сам получить необходимые знания и вырасти достойной личностью.

Фонвизин подчеркивает, что человек с правильным воспитанием способен сам получить необходимые знания и вырасти достойной личностью.

Кроме того, словами Стародума автор остро критикует современную ему власть – Екатерину II и двор, обнажая все их недостатки, подчеркивая хитрость и лживость дворянства, их нечестную борьба за чины, когда люди готовы «ходить по головам». По мнению героя, и, следовательно, Фонвизина, монарх должен быть примером благородства, чести, справедливости, лучших человеческих качеств для своих подданных, а само общество нуждается в изменении ориентиров, воспитании гуманизма, доброты, уважения и любви к ближнему и своей Родине.

Высказанные в произведении взгляды на то, какой должно быть общество в целом и каждая личность в частности, остаются актуальными и в наши дни, привлекая все новых и новых ценителей классической литературы.

Подробная характеристика Стародума в «Недоросле» позволяет понять идейный замысел автора, прояснить его взгляды на российское общество той эпохи. Она пригодится ученикам разных классов при подготовке сочинения на тему «Характеристика образа Стародума в комедии «Недоросль»».

Она пригодится ученикам разных классов при подготовке сочинения на тему «Характеристика образа Стародума в комедии «Недоросль»».

Сохрани закладку

«НЕДОРОСЛЬ». 10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОФАНУШКИ

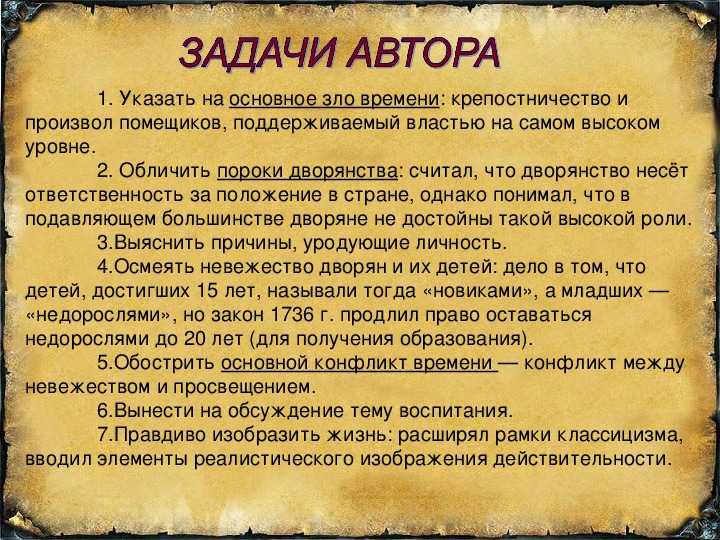

«Не хочу учиться, а хочу жениться» — жизнеутверждающее высказывание Митрофанушки вот уже третье столетие не теряет актуальности. Первая в истории русской драматургии реалистическая, или бытовая, комедия Дениса Фонвизина подарила и массу ярких образов, и полезных афоризмов. Представляем вам 10 фактов из жизни Митрофанушки.

Идеи «Недоросля» у Фонвизина оформились в Европе. На протяжении полутора лет литератор, будучи во Франции, знакомился с философией, юриспруденцией и жизнью страны. При написании «Недоросля» драматург опирался на статьи из сатирических журналов, произведения Вольтера, Руссо, Дюкло и даже комедии, написанные самой Екатериной II.

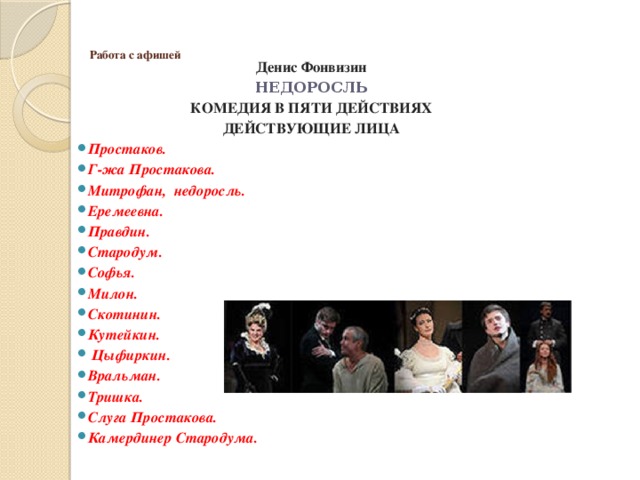

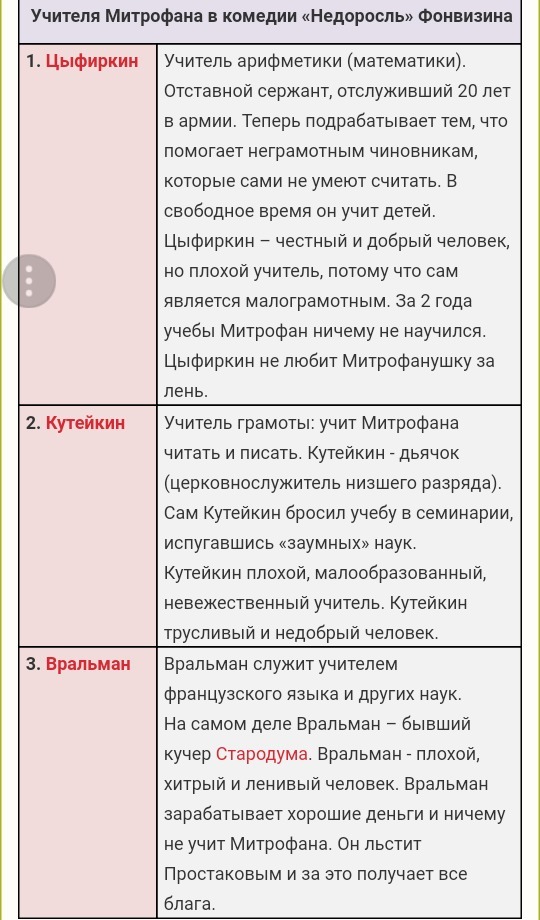

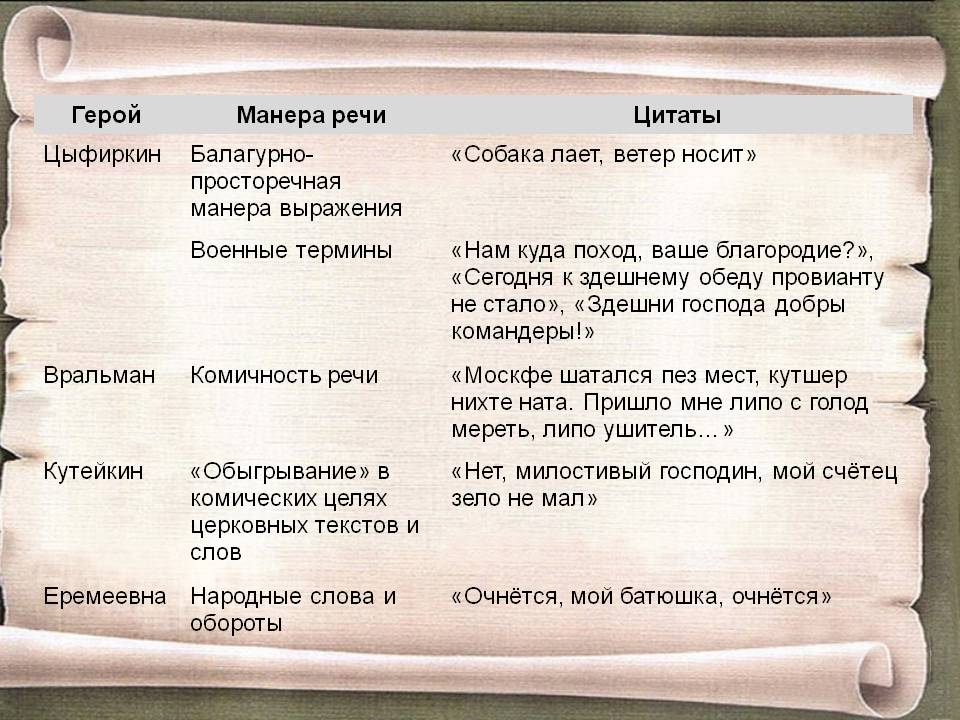

Говорящие фамилии — лучшие авторские характеристики. В набросках главного героя звали Иванушка, но к выходу комедии в свет — уже Митрофанушка, в просторечии «маменькин сынок» — госпожи Простаковой. Псевдоученый Вральман и чиновник Правдин, Стародум и Скотинин, Софья и Милон, Цыфиркин и Кутейкин — герои самого известного произведения Фонвизина и законченные портреты своей эпохи.

Псевдоученый Вральман и чиновник Правдин, Стародум и Скотинин, Софья и Милон, Цыфиркин и Кутейкин — герои самого известного произведения Фонвизина и законченные портреты своей эпохи.

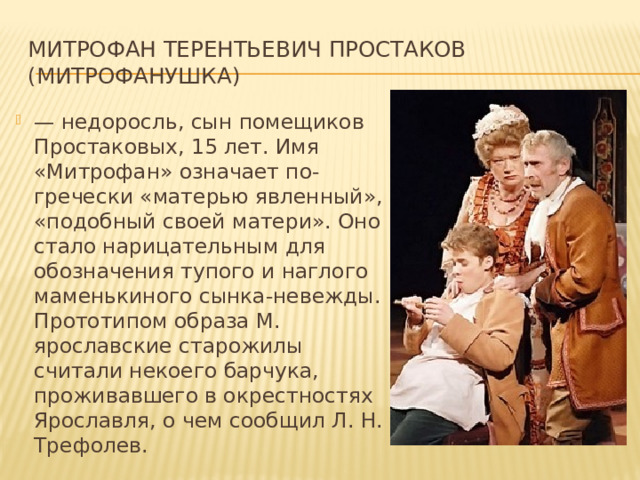

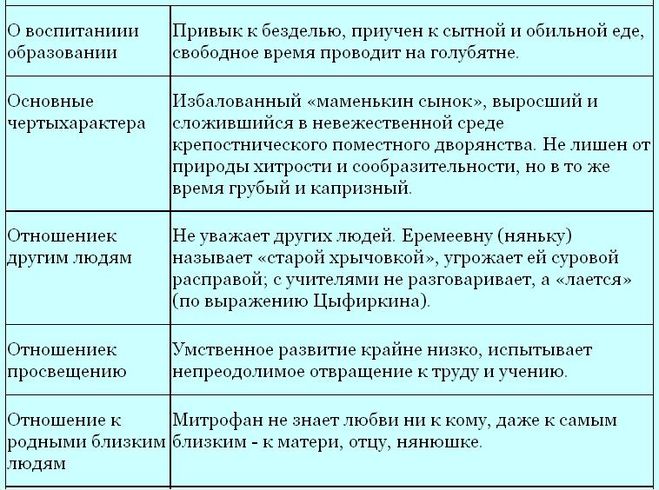

История недорослей в России. Так в ХVIII веке именовали дворянских детей, не достигших возраста, назначенного Петром I для поступления на службу. Фонвизин наполнил образ ироническим смыслом. Недоросль — необразованный, неотесанный, грубый, эгоистичный молодой человек, а имя Митрофанушка с легкой руки драматурга стало нарицательным.

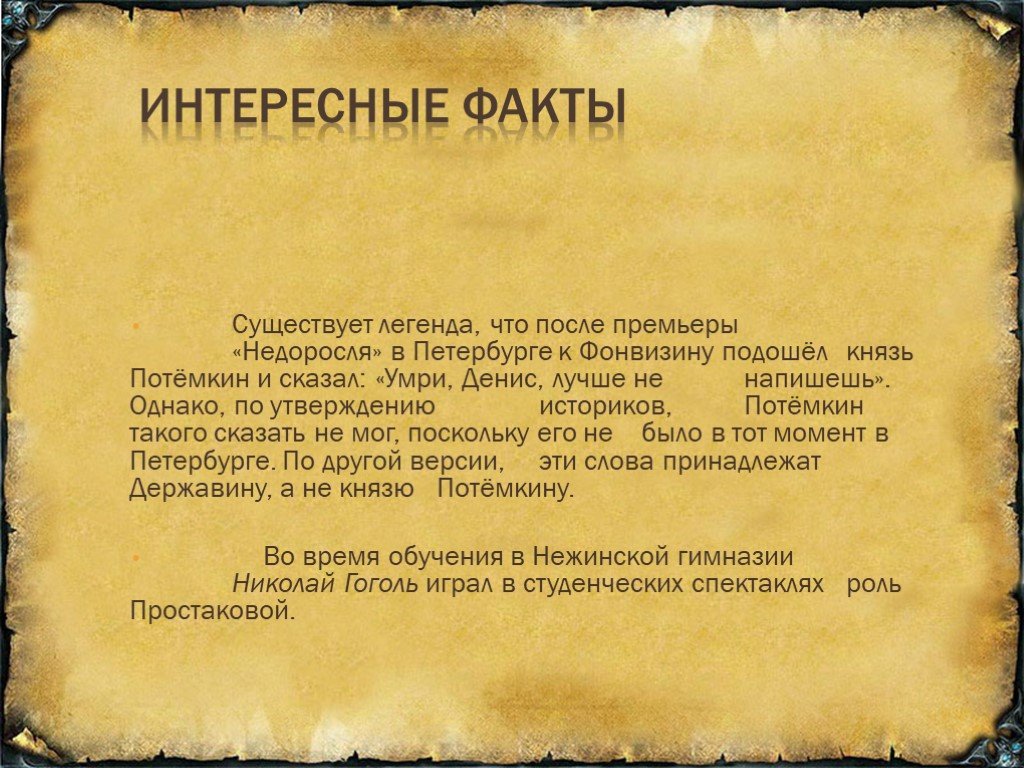

Самая репертуарная пьеса ХVIII века русской сцены. За год до премьеры автор испытывал произведение на домашних чтениях. Поставить пьесу намеревались и в Петербурге, и в Москве. Московская цензура рисковать не стала. Премьера прошла в 1782 году в Вольном российском театре Петербурга. «Недоросль» пережил множество любительских постановок. В спектакле Нежинской гимназии роль Простаковой играл Гоголь.

Автор, он же режиссер. Работал над постановкой, распределял роли и сам Фонвизин, и «первый придворный российского театра актер» — Иван Дмитриевский. Самый знаменитый актер ХVIII века исполнил роль Стародума и стал главным магнитом для публики. Роль Правдина сыграл яркий актер и драматург Петр Плавильщиков, а образ Еремеевны с блеском воплотил ведущий комик того времени Яков Шумский.

Самый знаменитый актер ХVIII века исполнил роль Стародума и стал главным магнитом для публики. Роль Правдина сыграл яркий актер и драматург Петр Плавильщиков, а образ Еремеевны с блеском воплотил ведущий комик того времени Яков Шумский.

«Умри, Денис, лучше не напишешь» — фраза, приписанная Григорию Потёмкину, стала настоящим историческим анекдотом. По театральной легенде, после премьеры спектакля в Петербурге к Фонвизину якобы подошел князь Потёмкин с этой фразой. По другой версии — лестный отзыв принадлежит Державину. «Драматический словарь» того времени сообщал: «Публика аплодировала пьесу метаньем кошельков».

Смехом казнить пороки. Главную свою задачу своего времени комедия выполнила сполна. «Слишком верные списки с натуры», — говорил о персонажах «Недоросля» Белинский; «Всё взято живьем с природы», — вторил коллеге Гоголь; первой народной комедией называли «Недоросля» декабристы. «Единственный памятник народной сатиры», — называл произведение «русского Мольера» Пушкин.

От бытовой комедии к сатирическому журналу. В 1783 году вышло первое печатное издание«Недоросля», а спустя пять лет Денис Фонвизин пытался выпускать собственный сатирический журнал с говорящим названием «Стародум» — по имени самого рассудительного героя комедии. Журнал запретила императрица Екатерина II.

«Недоросль» в любимцах и у современных режиссеров. История о Митрофанушке — в репертуаре самого северного театра в мире — Норильского заполярного, а также Рязанского иНижегородского тюзов. С музыкой Дмитрия Шостаковича и русскими народными мелодиями комедию представляет Детская филармония Петербурга. А в 2015 году «Недоросль» стал еще и мюзиклом — с легкой руки композитора Александра Журбина.

30-летний юбилей Митрофанушки в Малом театре. Современная версия «Недоросля» на этой сцене начинает отсчет с 1986 года. Сыграно более 700 спектаклей. «Надоело ужасно, — вспоминал Афанасий Кочетков, игравший Стародума, — но вдруг на каком-то спектакле пришли на утренник школьники, и по их реакции я понял… что им интересна позиция этого персонажа, его философия, его размышления…»

Топ-10 цитат из комедии, актуальных по сей день:

1. «Не хочу учиться, а хочу жениться».

«Не хочу учиться, а хочу жениться».

2. «Как наружность нас ослепляет».

3. «Прямое достоинство в человеке есть его душа».

4. «Имей сердце, имей душу, и будешь человеком во всякое время».

5. «Начинаются чины — перестает искренность».

6. «Наличные деньги — не наличные достоинства».

7. «Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и чертом».

8. «Суженого конем не объедешь, душенька!»

9. «В большом свете водятся премелкие души».

10. «Золотой болван — всё болван».

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

История миссис Простак из комедии Подлесок. Характеристика госпожи Простаковой из комедии «Недоросль» Д. Фонвизина. Образ героя в произведении

», помещицы Простаковой — весьма своеобразный персонаж для комедии, написанной по правилам классицизма. Она тоже выделяется на фоне весьма «бледных» положительных персонажей, и не так отвратительно однозначна, как ее сын Митрофан Простаков и брат Тарас Скотинин.

Конечно, классическая «троица» в комедии Фонвизина вызывает уважение. Но Простакова — не типичный отрицательный классический персонаж, у которого по требованиям вообще не должно быть положительных черт.

Наш главный герой- Простаков только с виду. Она Скотинина по рождению и по существу и способна родить лишь нечто похожее на себя.

Она — центральное лицо конфликта, сложившегося в комедии. Все проблемы изначально завязаны на ней, и созданы ею. Это женщина, воспитанная властным тираном-отцом, который принимал посетителей, «сидя на сундуке». Она выросла в богатстве и вседозволенности. Она была замужем, но сумела легко подавить волю мужа, потому что, видимо, была физически сильнее.

Все спорные вопросы она решает с помощью своих кулаков, и никогда не отказывает себе в возможности унизить, оскорбить и накричать на кого-то, а тем более на крепостных. Все должно быть подчинено Простаковой и должно ей нравиться. Даже состоятельный Стародуб — «благодетельница», которая обязана делать свои добрые дела. Кто, как не она!

Кто, как не она!

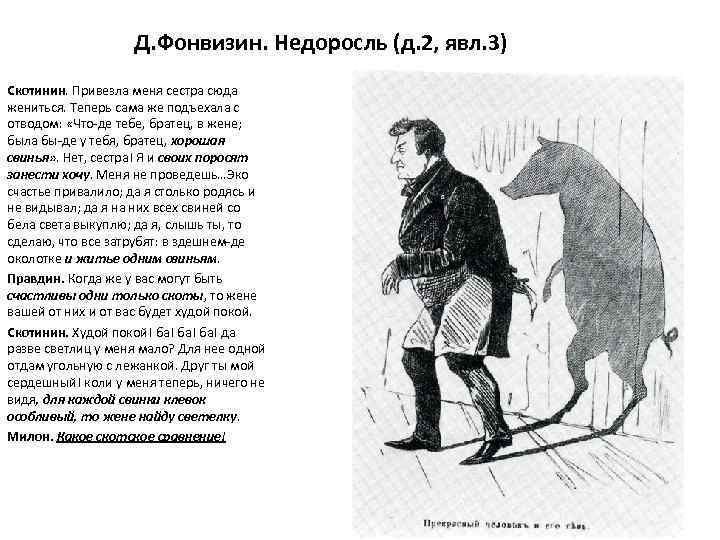

Она уже заранее распорядилась землями и имуществом сироты Софьи — добро не пропадет, тем более, что оно само переходит в ее руки. Если не брат, то сын, тем более, что Софья богатая наследница. Сама Софья никому не интересна, свиньи — только они действительно занимают жениха Скотинина.

А низкорослому жениху Митрофану все равно, на ком он женат — самые сильные эмоции он тоже испытал при виде «свиней» — «как он еще года три, бывало, увидев свинью, он трепетал бы от радости»! Но дело в том, что ее, Простакова, никогда не выпускали из рук. Помещица готова даже на откровенную подлость, когда все получается не так, как она задумала.

Но, как ни странно, это существо способно любить — самозабвенно, не видя ничего негативного. Единственного сына она обожает с какой-то животной любовью, готовая растерзать за обиду, нанесенную ее отпрыску: «Слышали, что сука выдавала своих щенков?» Все, что она говорит и не делает своему ребенку, она готова оправдывать, защищать, бросаться на обидчика. Это слепой материнский инстинкт животного, недостойнее его нет ни одного живого существа, только достойный наследник Скотининых, ее детище, ее гордость и радость.

Это слепой материнский инстинкт животного, недостойнее его нет ни одного живого существа, только достойный наследник Скотининых, ее детище, ее гордость и радость.

В конце комедии Простакова совершенно выбита из колеи и деморализована: у нее отнимают власть над имением, Софья выходит замуж за другого и теряется богатство — и даже обожаемый Митрофан без сожаления покидает ее, как только увидит отказ. Но больше всего помещицу убивает мысль о том, что власть, которая у нее была, безвозвратно утеряна.

Этот персонаж, конечно, не может вызвать симпатии, он наделен уж больно непривлекательными чертами лица. Однако Простакова — не единственный персонаж, который показал нам в комедии «тирана русской жизни». Это типичный представитель «дикого дворянства», и поскольку эта проблема была наболевшей, Фонвизин решает ее радикально — показывает, как именно нужно поступать с такими, как она. И хотя крепостное право было отменено всего через шестьдесят лет после выхода «Недорослей», именно Фонвизин стал высмеивать «тиранов русской жизни» в литературе.

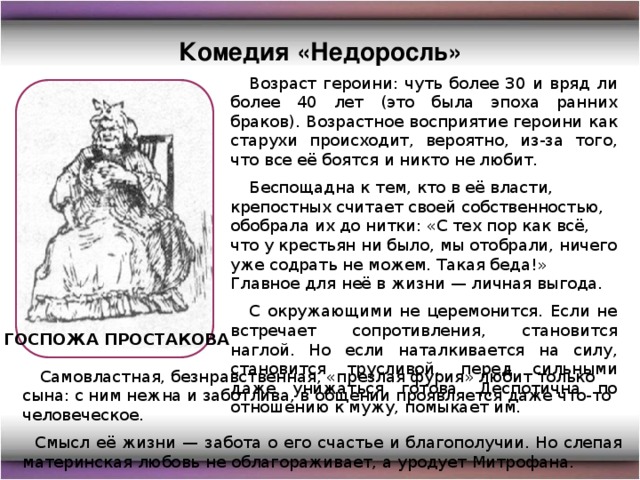

Комедия «Недоросль» — гениальное произведение Фонвизина, в котором драматург изобразил ярких, запоминающихся персонажей, имена которых в современной литературе и эпохе стали нарицательными. Одним из главных образов спектакля является мать недоросля Митрофанушки — госпожа Простакова. По сюжету произведения героиня относится к отрицательным персонажам. Грубая, необразованная, жестокая и корыстная женщина с первой сцены вызывает у читателей негативное отношение, а местами даже насмешки. Однако сам образ тонко психологичен и требует детального анализа.

Судьба Простаковой

В пьесе воспитание и наследственность почти полностью определяют будущий характер и склонности личности. И образ Простаковой в комедии «Недоросль» не исключение. Женщина воспитывалась в семье необразованных помещиков, главной ценностью которых были материальные блага — ее отец даже умер на сундуке с деньгами. Неуважение к окружающим, жестокость по отношению к крестьянам и готовность на все ради наживы Простакова переняла у родителей. А то, что в семье было восемнадцать детей и выжили из них только двое — остальные погибли по недосмотру — это настоящий ужас.

А то, что в семье было восемнадцать детей и выжили из них только двое — остальные погибли по недосмотру — это настоящий ужас.

Возможно, если бы Простакова вышла замуж за образованного и более активного мужчину, то недостатки ее воспитания со временем становились бы все менее и менее заметными. Однако в мужья ей достался пассивный, глуповатый Простаков, которому проще спрятаться за юбку деятельной жены, чем решать бытовые вопросы самостоятельно. Необходимость самой управлять всей деревней и воспитание старой помещицы делали женщину еще более жестокой, деспотической и грубой, усиливая все отрицательные качества ее характера.

Рассматривая историю жизни героини, перед читателем проясняется неоднозначная характеристика Простаковой в «Недорослях». Митрофан – сын женщины, единственная ее отрада и утешение. Однако ни он, ни ее муж не ценят усилия Простаковой по управлению деревней. Достаточно вспомнить известную сцену, когда в конце пьесы Митрофан уходит от матери, а мужу остается только упрекать сына — Простаков тоже остается в стороне от ее горя, не пытаясь утешить женщину. Даже при всем сварливом характере Простакову жаль, ведь от нее уходят самые близкие люди.

Даже при всем сварливом характере Простакову жаль, ведь от нее уходят самые близкие люди.

Неблагодарность Митрофана: кто виноват?

Как было сказано выше, Митрофан был единственным утешением Простаковой. Чрезмерная любовь к женщине вырастила из него «маменькин сынок». Митрофан такой же грубый, жестокий, глупый и жадный. В свои шестнадцать он все еще напоминает маленького ребенка, который озорничает и вместо учебы бегает, гоняясь за голубями. С одной стороны, чрезмерная забота и защита сына от любых забот реального мира может быть связана с трагической историей семьи самой Простаковой — одному ребенку нет восемнадцати. Однако, с другой стороны, Простаковой было просто удобно, что Митрофан так и остался большим слабоумным ребенком.

Как становится ясно из сцены урока арифметики, когда женщина по-своему решает задачи, предложенные Цыфиркиным, то главной для нее является «собственная», помещичья мудрость хозяина. Не имея никакого образования, Простакова решает любую ситуацию в поисках личной выгоды. Послушный Митрофан, во всем слушавшийся мать, тоже должен был стать выгодным вложением. Простакова даже не тратит деньги на его образование — ведь, во-первых, она сама прекрасно жила без обременительных знаний, а, во-вторых, лучше знает, что нужно ее сыну. Даже женитьба на Софье, в первую очередь, пополнила бы сундуки деревни Простаковых (напомним, что молодой человек даже не до конца понимает сути брака — он просто умственно и нравственно еще не созрел).

Послушный Митрофан, во всем слушавшийся мать, тоже должен был стать выгодным вложением. Простакова даже не тратит деньги на его образование — ведь, во-первых, она сама прекрасно жила без обременительных знаний, а, во-вторых, лучше знает, что нужно ее сыну. Даже женитьба на Софье, в первую очередь, пополнила бы сундуки деревни Простаковых (напомним, что молодой человек даже не до конца понимает сути брака — он просто умственно и нравственно еще не созрел).

То, что в финальной сцене Митрофан отказывается от матери, несомненно, вина самой Простаковой. Молодой человек перенял от нее неуважение к родным и то, что нужно приставать к тому, у кого есть деньги и власть. Именно поэтому Митрофан, не раздумывая, соглашается служить у нового хозяина села Правдина. Однако главная причина все же кроется в общей «злобности» всей семьи Скотининых, а также в глупости и пассивности Простакова, который не смог стать достойным авторитетом для своего сына.

Простакова как носительница устаревшей морали

В «Подлеске» госпожа Простакова противопоставляется двум персонажам — Стародуму и Правдину. Оба мужчины являются носителями гуманных просветительских идей, противопоставленных устаревшим, помещичьим устоям.

Оба мужчины являются носителями гуманных просветительских идей, противопоставленных устаревшим, помещичьим устоям.

Стародум и Простакова по сюжету пьесы являются родителями молодых людей, но подход к воспитанию у них совершенно разный. Женщина, как было сказано ранее, балует своего сына и относится к нему как к ребенку. Она не пытается его чему-то научить, наоборот, даже во время урока говорит, что знания ему не понадобятся. Стародум же общается с Софьей на равных, делится с ней собственным опытом, передает собственные знания и, главное, уважает ее личность.

Простакова и Правдин противопоставлены как помещики, владельцы больших усадеб. Женщина считает, что бить своих крестьян, отбирать у них последние деньги, обращаться с ними как с животными — это вполне нормально. Для нее невозможность наказать слуг так же ужасна, как и то, что она потеряла свою деревню. Правдин руководствуется новыми просветительскими идеями. Он приехал в деревню специально, чтобы прекратить жестокость Простаковой и дать людям спокойно работать. Через сопоставление двух идейных направлений Фонвизин хотел показать, насколько важными и необходимыми были реформы в просвещении русского общества той эпохи.

Через сопоставление двух идейных направлений Фонвизин хотел показать, насколько важными и необходимыми были реформы в просвещении русского общества той эпохи.

Новаторство Фонвизина в образе Простаковой

В «Недорослях» Простаков выступает неоднозначным персонажем. С одной стороны, она предстает жестокой, глупой, корыстной представительницей старых дворянских и помещичьих нравов. С другой стороны, перед нами женщина с непростой судьбой, которая в один миг теряет все, что было для нее ценно.

По канонам классических произведений разоблачение и наказание отрицательных персонажей в финальной сцене спектакля должно быть справедливым и не вызывать сочувствия. Однако когда в конце женщина теряет абсолютно все, читателю становится ее жаль. Образ Простаковой в «Недорослях» не вписывается в шаблоны и рамки классических героев. Психологизм и нестандартность по сути составного образа (Простакова — отражение всего социального слоя крепостной России XVIII века) делает его новаторским и интересным даже для современного читателя.

Приведенное описание Простаковой поможет учащимся 8 и 9 классов раскрыть образ матери Митрофана в сочинении на тему «Характеристика Простаковой в комедии «Недоросль» Фонвизина»

Тест на рисование

Простаков.

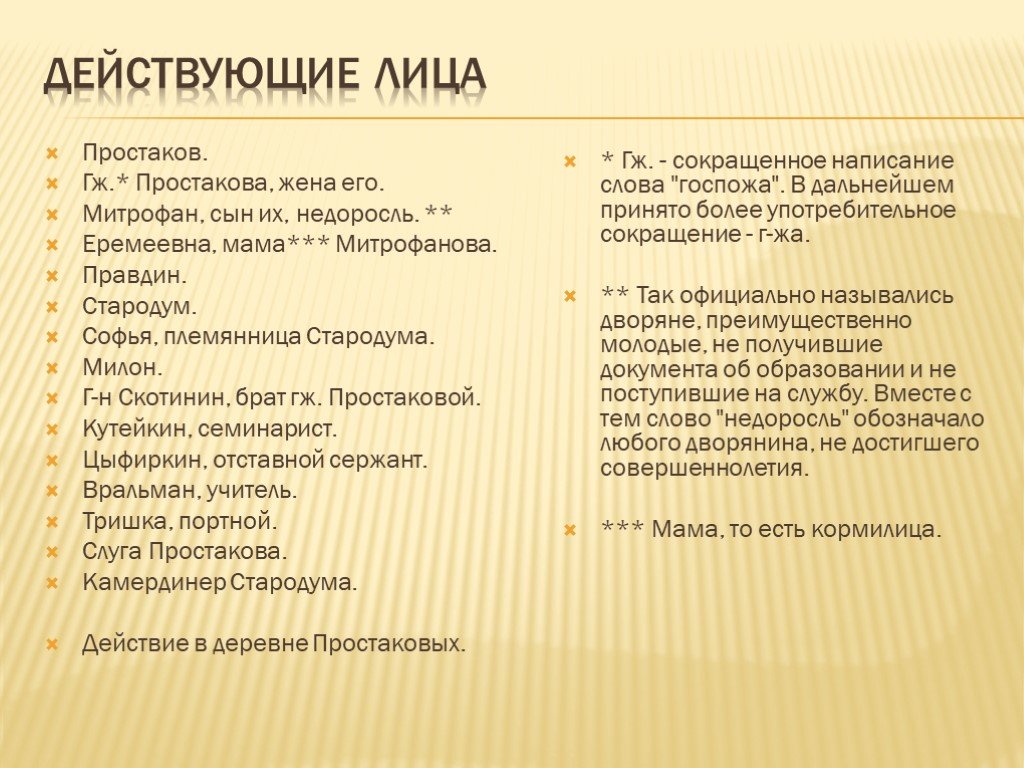

Идеологическую концепцию определил актерский состав «Недорослей». В комедии изображены типичные крепостники-помещики (Простаковы, Скотинины), их крепостные слуги (Еремеевна и Тришка), учителя (Цыфиркин, Кутейкин и Вральман) и противопоставлены им такие передовые дворяне, как, по мнению Фонвизина, все должно быть русским дворянством: на публике службе (Правдин), в сфере хозяйственной деятельности (Стародум), на военной службе (Милон).

Образ Софьи, интеллигентной и просвещенной девушки, способствует более полному раскрытию своеволия и невежества Простаковой; Софья связана со всей борьбой, происходящей в «комедии».

Главное лицо комедии — помещица Простакова. — грубый и необузданный характер. Она дерзка, когда не встречает сопротивления, и в то же время труслива, когда сталкивается с силой. Беспощадная к тем, кто в ее власти, она унижает себя, готовая поваляться у ее ног, выпрашивая прощения у того, кто сильнее ее (сцена с Правдиным в конце комедии), она невежественная простушка. Она враждебна просветлению; с ее точки зрения образование лишнее: «Без наук люди живут и жили», — говорит она. Только по необходимости, желая «вывести в народ» Митрофана, она нанимает для него учителей, но сама мешает его обучению. В отношениях с людьми руководствуется только грубым расчетом, личной выгодой. Таково, например, ее отношение к Стародуму и Софье. Ради личной выгоды она способна даже на преступление (попытка похитить Софью, чтобы насильно выдать ее замуж за Митрофана).

Беспощадная к тем, кто в ее власти, она унижает себя, готовая поваляться у ее ног, выпрашивая прощения у того, кто сильнее ее (сцена с Правдиным в конце комедии), она невежественная простушка. Она враждебна просветлению; с ее точки зрения образование лишнее: «Без наук люди живут и жили», — говорит она. Только по необходимости, желая «вывести в народ» Митрофана, она нанимает для него учителей, но сама мешает его обучению. В отношениях с людьми руководствуется только грубым расчетом, личной выгодой. Таково, например, ее отношение к Стародуму и Софье. Ради личной выгоды она способна даже на преступление (попытка похитить Софью, чтобы насильно выдать ее замуж за Митрофана).

Простакова не имеет нравственных понятий: чувства долга, человеколюбия, чувства человеческого достоинства.

Убеждённая заядлая крепостница, считает крепостных своей полной собственностью: может делать с ними всё, что ей заблагорассудится. Как ни напрягаются ее слуги и крестьяне на работе, они не могут угодить своему свирепому хозяину. Болезнь крепостного приводит ее в бешенство. «Вранье! О, она зверюга! Ложь! Как будто благородно!.. Бредишь, скотина! Как будто благородно! Даже преданную ей Еремеевну, няню Митрофана, всячески старающуюся угодить ей, Простакова называет не иначе, как «старой ведьмой», «собачьей дочерью» и «дурной рожей».

Болезнь крепостного приводит ее в бешенство. «Вранье! О, она зверюга! Ложь! Как будто благородно!.. Бредишь, скотина! Как будто благородно! Даже преданную ей Еремеевну, няню Митрофана, всячески старающуюся угодить ей, Простакова называет не иначе, как «старой ведьмой», «собачьей дочерью» и «дурной рожей».

Простакова считает, что управлять хозяйством можно только с помощью ругани и побоев. Она сама рассказывает об этом Правдину, наивно полагая, что методы ее управления достойны всяческих похвал: Вот как держится дом, батюшка. Она полностью ограбила крестьян, выжала из них все, что могла. «Поскольку все, — сетовала она на брата, — что у мужиков было, мы отняли, так ничего и содрать не можем. Такая беда!

Простакова деспотична и груба не только по отношению к крепостным. Тупого, робкого и безвольного мужа она ни во что не ставит и помыкает им как хочет. Учителя Митрофан, Кутейка-ну и Цыфиркин уже год не платят зарплату.

Только Простакова по-другому относится к своему сыну Митрофану. Она его любит, нежна к нему) Забота о его счастье и благополучии — основное содержание ее жизни. «Одна из моих забот, одна из моих радостей — это Митрофанушка, — говорит она. Мою материнскую любовь она сравнивает с привязанностью собаки к своему щенку. Поэтому ее слепая, неразумная, безобразная любовь к сыну не приносит ни Митрофану, ни ей самой ничего, кроме вреда.

Она его любит, нежна к нему) Забота о его счастье и благополучии — основное содержание ее жизни. «Одна из моих забот, одна из моих радостей — это Митрофанушка, — говорит она. Мою материнскую любовь она сравнивает с привязанностью собаки к своему щенку. Поэтому ее слепая, неразумная, безобразная любовь к сыну не приносит ни Митрофану, ни ей самой ничего, кроме вреда.

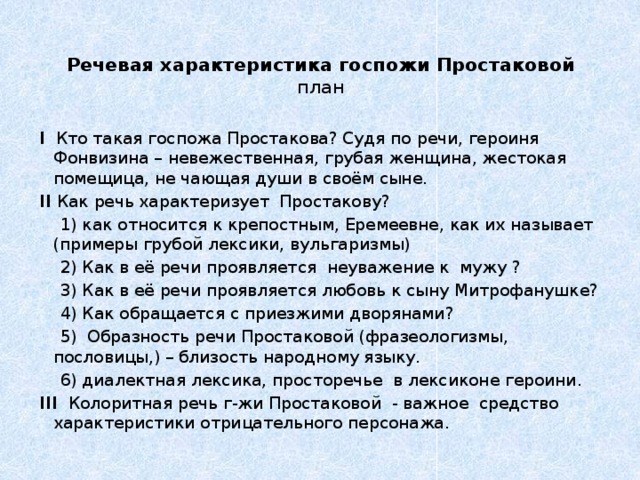

Характер Простаковой, степень ее умственного развития, положение помещицы и государыни в доме, ее отношение к окружающим людям — все это выразительно и ярко отражено в ее речи.

Так, Тришку она называет «аферисткой, воровкой, щелью, воровской рожей, болваном», Еремеевну — «зверем». Ее пренебрежительное отношение к мужу выражается и в насмешках над ним: «Ты сам мешковатый, ум умный», и в грубых криках: «Что ты сегодня такой взбесившийся, отец мой?» «Весь век-с, вы ходите, я уши вешу». Мужа она называет «уродом», «мертвым». Но иной становится ее речь в обращениях к сыну: «Митрофанушка, друг мой; мой друг сердца; сын» и т. д.

д.

Поначалу Простакова грубо тиранически обращается с Софьей: «Нет, сударыня, это ваши выдумки, чтобы запугать нас вашим дядей, чтобы мы дали вам свободу». «О, мать! Я знаю, что вы мастерица, но лихая, я вам не очень верю. Когда она узнает, что Софья стала богатой наследницей, тон ее речи резко меняется: «Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, моя душа!

Бескультурье Простаковой проявляется в использовании ею просторечия: первый — вместо первого, смотрящий — вместо еще, девочки — вместо девушки.

Но Простакова помещица; в своей среде она слышала и речь людей того времени, близкую к литературному языку. Поэтому в ее речи встречаются (хотя и редко) книжно-литературные слова и словосочетания, хотя и несколько искаженные: «любовное письмо»; «это от офицера, который хотел на вас жениться»; «Рекомендую вам нашего дорогого гостя господина Правдина»

Заискивающе, льстиво она обращается к Стародуму: «Наш бесценный гость! Неужели надо было бы встретить родного отца, на которого у нас вся надежда, который у нас один, как порох в глазу.

Образ Простаковой, ярко и правдиво нарисованный, приобретает еще большую убедительность, жизненность, тем более что Фонвизин показывает условия, под влиянием которых сформировался и принял такие безобразные формы ее характер. Простакова выросла в семье, отличавшейся крайним невежеством. Ни отец, ни мать не дали ей никакого образования, не привили никаких нравственных правил, не заложили в ее душу с детства ничего хорошего, но условия крепостного права — ее положение как полновластной хозяйки крепостных — повлияли на нее еще сильнее. Не стесненная никакими нравственными устоями, полная сознания своей безграничной власти и безнаказанности, она превратилась в «бесчеловечную госпожу», тирана-изверга.

Комедия «Недоросль» — гениальное произведение Фонвизина, в котором драматург изобразил ярких, запоминающихся персонажей, имена которых в современной литературе и эпохе стали нарицательными. Одним из главных образов спектакля является мать недоросля Митрофанушки — госпожа Простакова. По сюжету произведения героиня относится к отрицательным персонажам. Грубая, необразованная, жестокая и корыстная женщина с первой сцены вызывает у читателей негативное отношение, а местами даже насмешки. Однако сам образ тонко психологичен и требует детального анализа.

По сюжету произведения героиня относится к отрицательным персонажам. Грубая, необразованная, жестокая и корыстная женщина с первой сцены вызывает у читателей негативное отношение, а местами даже насмешки. Однако сам образ тонко психологичен и требует детального анализа.

Судьба Простаковой

В пьесе воспитание и наследственность почти полностью определяют будущий характер и склонности личности. И образ Простаковой в комедии «Недоросль» не исключение. Женщина воспитывалась в семье необразованных помещиков, главной ценностью которых были материальные блага — ее отец даже умер на сундуке с деньгами. Неуважение к окружающим, жестокость по отношению к крестьянам и готовность на все ради наживы Простакова переняла у родителей. А то, что в семье было восемнадцать детей и выжили из них только двое — остальные погибли по недосмотру — это настоящий ужас.

Возможно, если бы Простакова вышла замуж за образованного и более активного мужчину, то недостатки ее воспитания со временем становились бы все менее и менее заметными. Однако в мужья ей достался пассивный, глуповатый Простаков, которому проще спрятаться за юбку деятельной жены, чем решать бытовые вопросы самостоятельно. Необходимость самой управлять всей деревней и воспитание старой помещицы делали женщину еще более жестокой, деспотической и грубой, усиливая все отрицательные качества ее характера.

Однако в мужья ей достался пассивный, глуповатый Простаков, которому проще спрятаться за юбку деятельной жены, чем решать бытовые вопросы самостоятельно. Необходимость самой управлять всей деревней и воспитание старой помещицы делали женщину еще более жестокой, деспотической и грубой, усиливая все отрицательные качества ее характера.

Рассматривая историю жизни героини, перед читателем проясняется неоднозначная характеристика Простаковой в «Недорослях». Митрофан – сын женщины, единственная ее отрада и утешение. Однако ни он, ни ее муж не ценят усилия Простаковой по управлению деревней. Достаточно вспомнить известную сцену, когда в конце пьесы Митрофан уходит от матери, а мужу остается только упрекать сына — Простаков тоже остается в стороне от ее горя, не пытаясь утешить женщину. Даже при всем сварливом характере Простакову жаль, ведь от нее уходят самые близкие люди.

Неблагодарность Митрофана: кто виноват?

Как было сказано выше, Митрофан был единственным утешением Простаковой. Чрезмерная любовь к женщине вырастила из него «маменькин сынок». Митрофан такой же грубый, жестокий, глупый и жадный. В свои шестнадцать он все еще напоминает маленького ребенка, который озорничает и вместо учебы бегает, гоняясь за голубями. С одной стороны, чрезмерная забота и защита сына от любых забот реального мира может быть связана с трагической историей семьи самой Простаковой — одному ребенку нет восемнадцати. Однако, с другой стороны, Простаковой было просто удобно, что Митрофан так и остался большим слабоумным ребенком.

Чрезмерная любовь к женщине вырастила из него «маменькин сынок». Митрофан такой же грубый, жестокий, глупый и жадный. В свои шестнадцать он все еще напоминает маленького ребенка, который озорничает и вместо учебы бегает, гоняясь за голубями. С одной стороны, чрезмерная забота и защита сына от любых забот реального мира может быть связана с трагической историей семьи самой Простаковой — одному ребенку нет восемнадцати. Однако, с другой стороны, Простаковой было просто удобно, что Митрофан так и остался большим слабоумным ребенком.

Как становится ясно из сцены урока арифметики, когда женщина по-своему решает задачи, предложенные Цыфиркиным, то главной для нее является «собственная», помещичья мудрость хозяина. Не имея никакого образования, Простакова решает любую ситуацию в поисках личной выгоды. Послушный Митрофан, во всем слушавшийся мать, тоже должен был стать выгодным вложением. Простакова даже не тратит деньги на его образование — ведь, во-первых, она сама прекрасно жила без обременительных знаний, а, во-вторых, лучше знает, что нужно ее сыну. Даже женитьба на Софье, в первую очередь, пополнила бы сундуки деревни Простаковых (напомним, что молодой человек даже не до конца понимает сути брака — он просто умственно и нравственно еще не созрел).

Даже женитьба на Софье, в первую очередь, пополнила бы сундуки деревни Простаковых (напомним, что молодой человек даже не до конца понимает сути брака — он просто умственно и нравственно еще не созрел).

То, что в финальной сцене Митрофан отказывается от матери, несомненно, вина самой Простаковой. Молодой человек перенял от нее неуважение к родным и то, что нужно приставать к тому, у кого есть деньги и власть. Именно поэтому Митрофан, не раздумывая, соглашается служить у нового хозяина села Правдина. Однако главная причина все же кроется в общей «злобности» всей семьи Скотининых, а также в глупости и пассивности Простакова, который не смог стать достойным авторитетом для своего сына.

Простакова как носительница устаревшей морали

В «Подлеске» госпожа Простакова противопоставляется двум персонажам — Стародуму и Правдину. Оба мужчины являются носителями гуманных просветительских идей, противопоставленных устаревшим, помещичьим устоям.

Стародум и Простакова по сюжету пьесы являются родителями молодых людей, но подход к воспитанию у них совершенно разный. Женщина, как было сказано ранее, балует своего сына и относится к нему как к ребенку. Она не пытается его чему-то научить, наоборот, даже во время урока говорит, что знания ему не понадобятся. Стародум же общается с Софьей на равных, делится с ней собственным опытом, передает собственные знания и, главное, уважает ее личность.

Женщина, как было сказано ранее, балует своего сына и относится к нему как к ребенку. Она не пытается его чему-то научить, наоборот, даже во время урока говорит, что знания ему не понадобятся. Стародум же общается с Софьей на равных, делится с ней собственным опытом, передает собственные знания и, главное, уважает ее личность.

Простакова и Правдин противопоставлены как помещики, владельцы больших усадеб. Женщина считает, что бить своих крестьян, отбирать у них последние деньги, обращаться с ними как с животными — это вполне нормально. Для нее невозможность наказать слуг так же ужасна, как и то, что она потеряла свою деревню. Правдин руководствуется новыми просветительскими идеями. Он приехал в деревню специально, чтобы прекратить жестокость Простаковой и дать людям спокойно работать. Через сопоставление двух идейных направлений Фонвизин хотел показать, насколько важными и необходимыми были реформы в просвещении русского общества той эпохи.

Новаторство Фонвизина в образе Простаковой

В «Недорослях» Простаков выступает неоднозначным персонажем. С одной стороны, она предстает жестокой, глупой, корыстной представительницей старых дворянских и помещичьих нравов. С другой стороны, перед нами женщина с непростой судьбой, которая в один момент теряет все, что было для нее ценно.

С одной стороны, она предстает жестокой, глупой, корыстной представительницей старых дворянских и помещичьих нравов. С другой стороны, перед нами женщина с непростой судьбой, которая в один момент теряет все, что было для нее ценно.

По канонам классических произведений разоблачение и наказание отрицательных персонажей в финальной сцене спектакля должно быть справедливым и не вызывать сочувствия. Однако когда в конце женщина теряет абсолютно все, читателю становится ее жаль. Образ Простаковой в «Недорослях» не вписывается в шаблоны и рамки классических героев. Психологизм и нестандартность по сути составного образа (Простакова — отражение всего социального слоя крепостной России XVIII века) делает его новаторским и интересным даже для современного читателя.

Приведенное описание Простаковой поможет учащимся 8 и 9 классов раскрыть образ матери Митрофана в сочинении на тему «Характеристика Простаковой в комедии «Недоросль» Фонвизина»

Художественная проверка

Комедия Фонвизина Подлесок» — одно из классических произведений, без которого невозможно рассмотрение традиций социальной комедии и сатиры в русской литературе в целом. Автор мастерски изображает типичных персонажей глубинки, окостеневших, грубых, необразованных, но носящих важные титулы и гордящихся своим знатным происхождением.

Автор мастерски изображает типичных персонажей глубинки, окостеневших, грубых, необразованных, но носящих важные титулы и гордящихся своим знатным происхождением.

Важную роль в отражении авторской позиции и всего замысла произведения играет такой характерный персонаж, как госпожа Простакова. Жесткая помещица, она вполне типична для российской действительности того времени. Под ее «крылом» находится любимый сын, а также не слишком любвеобильный муж, который просто не смеет возражать своей властной жене. На самом деле она недалекая, но очень целеустремленная женщина, которая полностью сосредоточена на воспитании собственного сына и финансовом и социальном благополучии своей семьи. Ей явно не хватает и образования, и банального воспитания, и такта, однако этот персонаж не лишен сильных чувств, и вовсе не так однозначен, как может показаться.

Характеристика героя

Основные черты характера не так уж и сложны для понимания, они прописаны Фонвизиным достаточно четко, так как сама Простакова не является ни загадочной личностью, ни слишком глубокой в своем внутреннем содержании дамой. С одной стороны, она жестока и беспощадна, готова на все ради достижения собственных целей. С другой стороны, она настолько проникнута любовью к сыну, что не желает замечать его самых явных недостатков. Такое противоречие не позволяет читателю воспринимать ее исключительно как отрицательного персонажа.

С одной стороны, она жестока и беспощадна, готова на все ради достижения собственных целей. С другой стороны, она настолько проникнута любовью к сыну, что не желает замечать его самых явных недостатков. Такое противоречие не позволяет читателю воспринимать ее исключительно как отрицательного персонажа.

К основным чертам героини также можно отнести недоброжелательность, вспыльчивость, нетерпимость. Она не слишком счастлива, поэтому всегда недовольна тем, что происходит вокруг. Это касается как отношений с мужем, так и социального устройства, даже политики и экономики, насколько она вообще способна в них разбираться.

Еще одной важной чертой этой героини является ее нелюбовь к наукам во всех их проявлениях. Для нее отсутствие какого-либо развития – залог стабильности и благополучия. Она очень прямолинейна, поэтому любые упражнения и уроки воспринимает буквально. Во многих сценах с учителем раскрывается и ее жадность: простые математические задачки повергают ее в настоящий шок, заставляют полностью оградить ребенка от этих вредных наук.

Именно таков ее психологический портрет: с годами типичное сознание властной помещицы буквально «убило» в ней все человеческое. Ею движет только жажда власти, и даже добрые чувства оборачиваются чем-то негативным: любовь к мужу превращается в команду, нежность к сыну — в сверхопеку. Мелкие, но значимые черты автор прорисовывает через детали, например, давая ссылку на неприглядную девичью фамилию. Бывшая Скотина, Простакова, получила после замужества не менее говорящую фамилию.

Образ героя в произведении

Простаков — центральный образ в комедии, вокруг которой несколько сюжетных линий. Однако гораздо важнее то, что она олицетворяет всех старых помещиков, над которыми высмеивает Фонвизин. Финал, в котором Простакова снова играет центральную роль, показывает главную мысль автора именно через социальную смерть этой «злобной ярости». Ей неизбежно пришел конец, как и всей системе мелкобуржуазного общества. На протяжении всей комедии Простакова происходит воплощение мелкобуржуазных порядков и пережитков.

Через образ Простаковой автор комедии обрисовывает все те черты, которые так ненавистны ему в современном обществе. Барыня за людей своих крепостных не считает; для нее они лишь бездушные и не слишком умные машины для выполнения приказов. Они обязаны терпеть любое наказание от нее с ним или без него. В ее глазах такие люди просто не могут иметь благих намерений и нуждаются в «ежах».

Не считает интересы и чувства других людей чем-то важным. Без обмана и хитрости эта женщина не сможет устроить свое будущее, и это тупиковый путь развития, поэтому он и приводит к такому трагическому финалу. Лишение Простаковой села в конце — прямое указание автора на печальный конец всякого мещанства, которое за свои преступления должно быть лишено всего имущества. В то же время будущее государства, по Фонвизину, остается за такими персонажами и классами, как Софья и Милана.

Ода посредственности —

Аврам Альперт хочет заключить сделку со вселенной. Он составил условия. Его подпись блестит в нижней строке. Пока он ждет, когда вселенная подпишет его, он написал книгу Достаточно хорошая жизнь , , обосновывая свое великолепное предложение. Мои ожидания от этой книги были довольно скромными, но Альперт все же сумел разочаровать.

Пока он ждет, когда вселенная подпишет его, он написал книгу Достаточно хорошая жизнь , , обосновывая свое великолепное предложение. Мои ожидания от этой книги были довольно скромными, но Альперт все же сумел разочаровать.

Достаточно хорошая жизнь — это философия классического пижамного мальчика: широко раскрытые глаза, уныло терапевтическое, безумно серьезное. Аргумент в базовой форме довольно прост. Современным людям следует отказаться от бесплодных амбиций и вместо этого стремиться быть порядочными, любящими и радостными людьми. Альперт заметил, что меритократические крысиные бега не всегда направляют людей в захватывающее путешествие к самореализации. Кроме того, существует проблема привилегий, которая обременяет его (как белого мужчину из среднего класса, цисгендерного мужчину) чем-то вроде головоломки: он не может не рассматривать каждую личную  Однако у него есть решение, которое он может предложить. Вместо того, чтобы гоняться за деньгами и титулами, он советует всем нам довольствоваться такими скромными достижениями, какие могут быть в пределах досягаемости таланта и обстоятельств. На этом проповедь заканчивается. Иди с миром.

Однако у него есть решение, которое он может предложить. Вместо того, чтобы гоняться за деньгами и титулами, он советует всем нам довольствоваться такими скромными достижениями, какие могут быть в пределах досягаемости таланта и обстоятельств. На этом проповедь заканчивается. Иди с миром.

Возможно, у некоторых читателей еще останутся вопросы. Зачем Альперту нужна целая книга, чтобы донести такую простую мысль? Достаточно одной страницы мотивационного перекидного календаря. Почему мы должны стремиться к «достаточно хорошей» жизни вместо того, чтобы стремиться быть как можно лучше? Как говорится, съемки в Чистилище могут привести нас в ад. Кроме того, не глупо ли все это?

Я отвечу на эти вопросы в свою очередь, надеюсь, освободив читателей от любых мошеннических побуждений, которые они могут испытать, чтобы купить или попытаться прочитать эту книгу. Попутно, однако, я попытаюсь дать некоторое представление об особой разновидности морального недоразвития Альперта, которая, конечно же, не уникальна для него. Образованное общество изобилует такими людьми: нравственными простаками с чрезвычайно чутким общественным сознанием. Они часто страдают от типа «обсессивно-компульсивного расстройства пробуждения», которое прививает сильное чувство гражданского долга, даже если оно подрывает все способности, которые больше всего нужны человеку, даже для выполнения 9 задач.0157 обычные

Образованное общество изобилует такими людьми: нравственными простаками с чрезвычайно чутким общественным сознанием. Они часто страдают от типа «обсессивно-компульсивного расстройства пробуждения», которое прививает сильное чувство гражданского долга, даже если оно подрывает все способности, которые больше всего нужны человеку, даже для выполнения 9 задач.0157 обычные

Пророк спланированной посредственности

Альперт действительно мог бы подумать о переходе в бизнес флип-календарей или поздравительных открыток, потому что он определенно пишет как человек, который охотится за рабочим местом в кабинете какого-нибудь университетского администратора. Книга читается как заявление о миссии, которое, кажется, никогда не закончится:

Как достаточно хорошие люди, мы примем наши ограничения и смирение, но мы также будем настаивать на нашем праве на голос, на равную власть, на признание того, что мы порядочны и заслуживаем мира, который ценит нашу взносы.

Нашим главным стремлением будет не подняться на вершину общественного порядка, а помочь создать мир, в котором восхождение на вершину едва ли имеет значение. Мы найдем наше достоинство в нашей способности работать вместе, чтобы обеспечить порядочность и достаточность для всех. Приняв возможность неудачи, мы будем творческими и адаптируемыми, и у нас будет уверенность, чтобы в полной мере ощутить сложность человеческого бытия.

Я вытерпел более 200 страниц этого. Я могу подать заявление о выплате компенсации за трудные условия.

В первых главах книги Достаточно хорошая жизнь я увлажняла свой ослабевающий дух модой Таинственный научный театр 3000 , осыпая язвительные колкости беззащитными страницами книги. Однако на полпути я начал испытывать настоящую жалость к Альперту. Он явно верит, вполне искренне, что говорит что-то важное. Это любопытство требует объяснения. Тогда, приношу свои извинения, мне придется положить его на кушетку.

После развода родителей Альперт объясняет читателям, что он был воспитан квартетом прогрессивных евреев, разделив свою юность между отцом-раввином и мачехой, а также матерью (профессором женских исследований) и ее партнершей-лесбиянкой ( «филантроп социальной справедливости»).

Годы спустя, уже в зрелом возрасте, он устроился лектором в Принстонской писательской программе и часто звонит матери, чтобы обсудить свою «странствующую» жизненную ситуацию. Он по-прежнему одержим неравенством, расширением прав и возможностей маргиналов и всеми обычными вещами. Он двигается без происшествий, но ему никогда не удавалось изменить мир к лучшему, как всегда говорил тихий внутренний голос, что он должен был это сделать. Однако теперь он предпринимает еще одну смелую попытку выровнять свой вечный круг.

Это не гипербола. Вера Альперта в силу «достаточно хорошего» поистине удивительна. Он полагает, что коллективный отказ от стремления к пустому статусу откроет дверь в истинно эгалитарное общество, в котором каждый чувствует себя ценным и уверенным. Наши человеческие отношения станут более любящими и наполненными, когда мы примем людей такими, какие они есть. Бессовестные эгоисты перестанут занимать всеобщее внимание, и появятся бесчисленные «невидимые Эйнштейны», расцветающие талантами. Кроме того, мы исцелим планету.

Только опытный активист мог возлагать столько надежд на план социальной реформы «подарить всем по котенку». По его собственным словам, Альперт не убедил даже своих ближайших друзей, но теперь он пытается продать свою идею как план глобальной справедливости. Очевидно, это не тот человек, который привык раздумывать над деталями.

Альперт, по крайней мере, признает, что его план многим кажется непрактичным. Он все еще считает, что стоит попробовать. На самом деле, непрактичность равна 9.0157, а не — худший дефект в «Революции достаточного блага» Альперта. Даже концептуально это глубоко проблематично по причинам, которые могут дать более глубокое понимание извилистых поворотов пробужденного разума.

Он все еще считает, что стоит попробовать. На самом деле, непрактичность равна 9.0157, а не — худший дефект в «Революции достаточного блага» Альперта. Даже концептуально это глубоко проблематично по причинам, которые могут дать более глубокое понимание извилистых поворотов пробужденного разума.

Социальная справедливость и честность

Хромая последние главы об экономической справедливости и защите окружающей среды, я все больше и больше думал о Бернарде Уильямсе, великом критике утилитаризма 20-го века. Уильямс блестяще аргументировал (наиболее известный в Консеквенциализм и добросовестность) , что универсальные обязательства несовместимы с тем видом личной целостности, который на самом деле позволяет людям жить хорошей жизнью. Если я приму требование, скажем, Джереми Бентама, всегда действовать таким образом, чтобы достичь «наибольшего блага для наибольшего числа людей», я должен также признать, что мои личные цели или обязательства иногда должны быть принесены в жертву этому. большая цель. Просто эгоистично ухаживать за своим садом, если мои усилия будут лучше оценены в чужом дворе. Неправильно тратить день на то, чтобы отвести своих детей в зоопарк, если я могу потратить это время на помощь кому-то с более серьезными потребностями.

большая цель. Просто эгоистично ухаживать за своим садом, если мои усилия будут лучше оценены в чужом дворе. Неправильно тратить день на то, чтобы отвести своих детей в зоопарк, если я могу потратить это время на помощь кому-то с более серьезными потребностями.

При более глубоком размышлении мы обнаруживаем, что это требование просто невыносимо. Потребности «наибольшего числа» безжалостны. Если я буду им обязан, я буду совершенно лишен свободы брать на себя какие-либо реальные обязательства или преследовать личные цели с какой-либо последовательностью и дисциплиной. Это не приведет меня к хорошей или даже достаточно хорошей жизни. Это приведет к несчастью. Что такое пункт жизни без значимых личных обязательств?

«Безопасное пространство» идеологии социальной справедливости оказалось более непроницаемым, чем украшенный гобеленами дворец Сиддхартхи.

До прочтения Достаточно хорошая жизнь, я не задумывался об актуальности знаменитой критики Уильямса для программы социальной справедливости.

Лицо страдания

В предыдущем разделе я упомянул Бернарда Уильямса. Еще одна фигура регулярно всплывала в моем сознании. Это Сиддхартха Гаутама, человек, ставший Буддой. Возможно, дело было в обложке или в том, что Альперт действительно вскользь упоминает Сиддхартху, но мне показалось, что между жизнью Альперта и юного индуистского принца есть интересные точки пересечения.

Контраст с Альпертом разителен. Один посмотрел смерти прямо в глаза и провел остаток своей жизни, борясь с последствиями увиденного. Другой на короткое время ощутил вкус страданий во время путешествия по подростковым трущобам и сбежал обратно к комфорту своего банального кокона. Он по-прежнему утверждает, что серьезное страдание вовсе не является подлинно человеческим, а лишь следствием безудержного капитализма и меритократического излишества. На протяжении всей своей книги о несовершенстве он нежно напоминает о маленьких жизненных разочарованиях, но все же кажется, что глубокое предательство, калечащее разочарование или серьезная личная неадекватность не имеют значимого места в мировоззрении Альперта. Он упорно отказывается принимать их как человеческие реальности, в которых он, как представитель этого вида, должен участвовать. «Безопасное пространство» идеологии социальной справедливости оказалось более непроницаемым, чем украшенный гобеленами дворец Сиддхартхи.

Он по-прежнему утверждает, что серьезное страдание вовсе не является подлинно человеческим, а лишь следствием безудержного капитализма и меритократического излишества. На протяжении всей своей книги о несовершенстве он нежно напоминает о маленьких жизненных разочарованиях, но все же кажется, что глубокое предательство, калечащее разочарование или серьезная личная неадекватность не имеют значимого места в мировоззрении Альперта. Он упорно отказывается принимать их как человеческие реальности, в которых он, как представитель этого вида, должен участвовать. «Безопасное пространство» идеологии социальной справедливости оказалось более непроницаемым, чем украшенный гобеленами дворец Сиддхартхи.

Это согласуется с моим общим опытом общения с образованными классами Америки. У них есть некоторые характерные достоинства, но стойкости и долготерпения среди них нет. Они ждут до тех пор, пока не станут богатыми, чтобы жениться, чтобы испытать «к лучшему» без «к худшему». Они вертолётят своих детей, настойчиво призывая их следовать за своей мечтой.